|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

6 揺れ動く戦争指導

6.1 政府は長期戦体制へ top

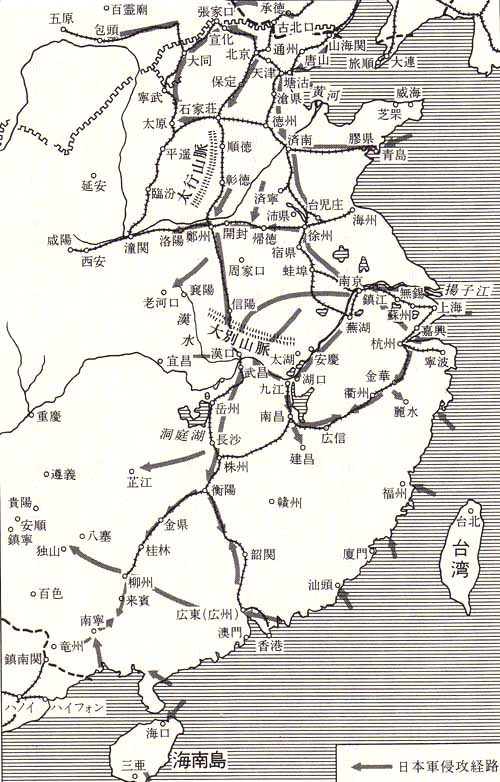

華北から華中にと戦争が拡大していった一九三七年(昭和12)後半には、国民から見えない場所では、参謀本部が早期和平を主張していたとしても、国民に見える政治の表面では、もっぱら長期戦に耐えうるような戦時体制づくりが、日常生活にも大きな影響を与えながら進められていた。

すでに政府は八月二四日には、国民精神総動員運動実施要綱を決め、「挙国一致」「尽忠報国」とともに、事変がいかに長期にわたってもあらゆる困難にたえることを求める「堅忍持久」をスローガンにとりあげ、この三大スローガンによって日常の生活態度を統制する方針を示した。

そして一〇月一二日には国民精神総動員中央連盟がつくられ、町内会・部落会を利用しつつ、戦意発揚、生活改善、貯蓄報国など、さまざまな形で、日常的な戦争協力体制をつくりあげる試みがなされてゆくことになった。

すでに政府は、「暴支膺懲」声明を出した八月一五日の時点で軍事行動を支えるための特別の体制が必要だと判断しているのであり、八月二四日の召集詔書により九月四日から八日まで五日間の会期で開かれた第七二臨時議会には、二〇億円をこえる追加軍事費を上程しただけでなく、事変終結までを一会計年度とする臨時軍事費特別会計を設けて軍事費を処理することとしているのであった。

この議会では同時に、輸出入品等臨時措置法・臨時資金調整法など、国家総動員法につながるような法案が成立しているが、それはすでに、強度の経済統制を予定したものであった。

たとえば、輸出入品等臨時措置法をみると、軍需物資を輸入するために、まずそれに見合う輸出を確保しようという発想に立っており、輸入原料をできるだけ輸出商品に注ぎ込むために、早くも国内消費を制限することまで意図したものであった。 |

|

法律の名称が「輸出入品等」となっているのは、その「等」のなかに、直接の輸出入品だけでなく、それを原料とする物品の製造・配給・消費などへの統制を加えるためであり、むしろその点にこの法律の大きな効用があったのであった。

そして早くも一一月一日からは、消費規制の第一号として、一般民需用の毛糸・毛織物などには、スフ(パルプを原料とした化学繊維、ステープル・ファイバーの略)を混用しなければならないこととなった。

しかし、動員兵力が一〇個師団をこえるという段階になると、より計画的な軍需物資の動員が必要となってくるのであり、一〇月二五日には、そのための機関として、企画院が設立されるに至っている。

企画院は、すでに二七年五月田中内閣時代に総動員計画機関として設立され、以後、総動員計画の準備にあたっていた資源局と、三七年五月に内閣調査局を生産力拡充を目的とする国策統合機関に改組して発足したばかりの企画庁とを合併したものであり、国家総動員計画の立案・遂行の中心機関とすることをねらったものであった。

そしてここから、翌年制定される国家総動員法や「物動」と通称されるようになる物資動員計画が生み出されてくることになった。

こうした政府の動きが、長期戦に耐えうる体制をつくることを目的としていることは明らかであるが、しかしそれは、政府が長期戦を目的としていたというわけではなかった。

作戦は、軍統帥部が政府とは独立に遂行しているのであり、作戦が拡大するにしたがって、作戦面がわからないままに、戦時体制化だけを進めざるをえないことへの不満が、政府側に強まってくることになった。

企画院発足のほぼ一ヵ月後の一一月二〇日に大本営が開設されたのは、こうした政府側の不満をも一つのきっかけとするものであり、したがって、随時「大本営政府連絡会議」を開くことが、大本営開設にあたっての諒解事項でもあった。

そして大本営と政府の間で解決を迫られていたのは、曲り角にきている戦争指導をどう方向づけるかという問題であり、それはまずドイツの仲介によって始っている和平工作への対応として具体化しなくてはならなくなっていた。

6.2 和平工作の可能性 top

参謀本部が、初期の作戦において、「戦局終結の動機を獲得」することを作戦の「目的」として明示していたことはすでに述べたが、しかしその参謀本部も、日本側から「講和」の問題を持ち出そうとしていたわけではなかった。

さきの船津工作においてさえも、中国側からの発議が絶対の条件とされたのであり、その後日本軍の勝利が続いているという状況のもとではなおさらのことであった。

したがってこの時機に、講和の機会をつかむとしたら、第三国の仲介に期待する以外になかった。

満州事変以後の日本に対する国際的反感は、蘆溝橋事件に始まる武力行使によっていよいよ高まっていたが、しかし、日本に制裁を加えるような処置がとられたわけではなかった。

国際連盟も、九月二八日に日本の中国無防備都市爆撃を非難する決議を採択し、一〇月六日に九ヵ国条約会議を開くよう提議しただけだったし、一一月三日から二四日にわたって、ベルギーのブリュッセルで開かれた九ヵ国条約会議も、有効な対策を打出すことはできなかった。

この間にあって、具体的な動きを示しだのは、三六年一一月、日本と防共協定を調印していたドイツであった。

ドイツはこれまで、軍事使節団の派遣や武器援助によって、蒋介石の中共討伐作戦を支援し、国民政府とも親密な関係を保ってきたのであり、その観点からいえば、日中戦争の拡大はソヴィェ卜を利するだけであった。

そこでドイツはブリュッセル会議に対抗し、中国駐在大使トラウトマンを中心にして、日中間の斡旋に乗り出してきたのであった。

交渉は一一月二日、広田外相が駐日ドイツ大使ディルクセンに、和平の条件として、

①内蒙古自治政府の樹立、

②華北での非武装地帯の設定と親日的行政長官の任命、鉱物採掘権交渉の続行、

③上海非武装地帯の設定、

④抗日政策の廃止、

⑤共同防共、

⑥日本商品への関税引下げ、

⑦外国人諸権利の尊重、という七項目を提示したことによって、具体化した。

このとき広田は、戦争がすすめばこの条件はさらに加重されるであろうとつけ加えたというが、その点まで含めて、和平条件は一〇月一日に「支那事変対処要綱」として、首・外・陸・海四相間で決定されていた。

それは、船津工作のさいに決められていた「停戦条件」に、戦争の拡大に見合う形で、上海周辺を非武装地帯とすることを加え、また停戦につづく国交調整交渉において、満州国の正式承認を求めることとしているが、さらに「戦局の拡大につれ、国民の戦果に対する期待もまた増大」するとし、賠償や海運・航空・鉄道・鉱山などを経営する日中合弁の一大シンジケートの設立を別途に要求することとしたものであった。

このような戦果の拡大にともなって要求の方も膨脹させるという方式が、和平を困難にするばかりなのは明らかであるにもかかわらず、結局それが和平条件作成の基礎におかれてしまうことになるのは、一つには、戦争の早期解決が必要とされながらも、もしできなくても、次善の策として持久戦も可能だという考え方があるからであった。

ここで持久戦とは、積極的攻勢をとらずに、兵力を縮小して重要地域の占領を続け、国民政府の屈伏を待つというやり方を指しているのであり、例えば、九月二〇日に参謀総長が上奏した作戦計画の大綱でも、ソ連が中国を支援して開戦してくる場合に備えるため、一〇月末を期して、積極作戦から持久作戦に切りかえると述べられている。

この構想が実現しなかったことは、これまでみてきたとおりであるが、この持久戦が可能だとする思想は、以後も広く滲透してゆくのであり、現地軍の、占領地に地方政権をつくってゆくという構想も、この持久戦論を基礎とするものであった。

つまり日本軍の占領下に安定的な支配を確保できるという楽観的見通しが、この両者の共通の前提となるものであった。

すでに長期戦にたえうる戦時体制をつくり出すことにつとめていた政府にとってもまた、この持久戦構想はなじみやすいものであったであろう。

すでに北支那方面軍からは一〇月段階で、華北政権をつくってそれを南京政府に代る中央政府に育成するという構想が出され、陸軍省や参謀本部の一部をもまき込んでいた。

参謀本部の蒋介石政権を相手とする和平論は、大本営が開設された頃には、もはや孤立していたといってよい。

しかも参謀本部でも、中国の民族運動を高く評価する石原的見方が後退すると、早期和平論においても対ソ戦のための兵力確保の観点だけが正面に出され、したがって、ソ連が動きそうにないとなると持久戦論に転じやすくなるのであった。

つまり、さきの広田・ディルクセン会談の時点で、この和平工作実現の可能性は存在していなかったといえるが、蒋介石がブリュッセル会議を見守ってトラウトマンのもたらした日本の条件への回答をおくらせている間に、参謀本部も、南京攻略作戦を認可して、和平工作に反対する勢力を強めることになっていた。

6.3 南京占領と大虐殺 top

上海戦線を突破した中支那方面軍が、勢いに乗じて追撃し、南京を占領することを強く望んでやたことはすでに述べたが、中国軍の崩壊状況が明らかになると、参謀本部も、これに同調しはじめ、結局一二月一日には「敵首都南京を攻略すべし」との命令を発するに至った。

これにより上海派遣軍(一二月二日松井大将は中支那方面軍司令官専任となり、朝香宮鳩彦中将が司令官に任命された)では、第一三師団の一部、第一六師団、第九師団を揚子江から太湖北側に展開する形で南京に向わせ、第一〇軍は太湖の南側を西進し、南から包囲する形をとって第一一四、第六師団を南京攻城に参加させた。

攻撃軍は一二月八日には各方面で中国側防衛線を突破し、一二日に城壁の一部を占領した。

そして一三日には中国軍が退却したあとの南京城内を完全に制圧したのであった。

南京攻略は、上海戦線で総退却を開始してからの中国軍が、規律を失って潰走をつづけたため、予想外の早さで実現したが、そこになだれ込んだ日本軍は、さまざまな形での虐殺事件を引きおこすことになった。

この事件は戦後の東京裁判によって一般の日本人には知らされたが、当時の外務省東亜局長石射猪太郎は翌三八年一月六日の日記に

「上海から来信、南京に於ける我軍の暴状を詳報し来る。掠奪・強姦、目もあてられぬ惨状とある。

嗚呼(ああ)、これが皇軍か」と記している。

東京裁判の判決は、南京占領後最初の二、三日に少なくとも一万二千人以上の非戦闘員が殺され、占領後一ヵ月の間に市内で約二万件の強姦事件がおこり、三万人以上の捕虜と、一般人になりすました中国兵として捕えられた二万人以上の男子が殺害されたと認定、また日本軍の暴行が激しかった最初の六週間に、南京とその周辺で殺害された一般人と捕虜の総数を二〇万人以上とする見積りにもふれている。

また崇善堂、紅卍字会などの慈善団体が埋葬した死体数一五万八千余体という数字も出されているが、虐殺の実態については洞富雄氏らの日本側の研究と同時に中国側の調査もすすめられており、なお今後の成果に期待してゆきたい。

しかしこの大虐殺事件は、単なる偶発的事件でなく、日本の軍隊のあり方、戦争のやり方そのものに関係していると考えられるので、その点に少し触れておかなくてはなるまい。

第一には、日本軍が補給の不十分な、というよりむしろ、意図的に補給力を節約して現地での物資調達に依存する軍隊だったということであり、この調達が掠奪となり、そこから一般人への暴行・殺人が日常的経験として蓄積され、その軍隊の基本的性格を形成する、という事態を指摘しておかなくてはならない。

とくに上海から南京への急進撃は、例えば第九師団参謀部の記録が「上海付近より南京に至る約百里の間、殆ど現地物資のみに依り追撃を敢行せり」と述べているような有様であり、おそらく虐殺はこの間から始まり、南京事件へと拡大していったと思われるのである。

第二には、これは補給の問題にも関係するが、投降者を簡単に殺害してしまうという点である。

例えば第一六師団第三〇旅団長佐々木到一少将は、城内にはいった一二月一三日の状況として

「午後二時ごろ概して掃蕩をおわって背後を安全にし、部隊をまとめつつ前進、和平門にいたる。

その後、俘虜(ふりょ=捕虜)ぞくぞく投降し来り、数千に達す。

激昂せる兵は上官の制止をきかばこそ、片っぱしより殺戮する。

多数戦友の流血と一〇日間の辛酸をかえりみれば、兵隊ならずとも『皆やってしまえ』といいたくなる。

白米はもはや一粒もなく、城内にはあるだろうが、俘虜に食わせるものの持ち合せなんか我軍には無いはずだった」と記している。

またさきの第九師団の報告は、「城内の掃蕩に当り七千余の敗残兵を殲滅せり」と述べ、南京攻撃戦における損害を、友軍の死者四六〇名、傷者一一五六名に対して敵軍の死体四五〇〇、他に城内掃蕩数約七〇〇〇と数えているのであり、戦闘における四五〇〇名よりもはるかに多い七〇〇〇名を敗残兵として殺害していることがわかる。

第三には、これも前項の問題とも関連するが、武器を捨てたものでも、反抗的態度のみえる者は殺すという問題である。

つまり心から日本軍に服従しないものは殺すべき敵だという、精神まで支配しないと収まらない態度が日本軍に一般的だったと考えられることである。

これは日本軍の軍隊教育、さらには国民一般に天皇に対する「絶対随順(天皇に服従する)」「没我帰一(自分を捨て天皇のために生きる)」(三七年五月刊の文部省編『国体の本義』の用語)を要求するという、日本ファシズムの支配形態とも結びつく問題であろう。

この形態の虐殺について、佐々木の記録は占領の翌一四日のこととして、次のように書いているが、文中に「従順の態度を失する者」とあるように、それが処刑の実際の規準であったと思われるのである。

「十二月十四日、両連隊全部隷下に掌握、城内外の掃蕩を実施す。

いたるところ潜伏している敗残兵をひきずり出す。

武器はほとんど全部放棄又は隠匿(いんとく)していた、五百、千という大量の俘虜がぞくぞく連れられてくる。……

敗残兵といえども尚、部落・山間に潜伏して狙撃をつづけるものがいた。

したがって、抵抗するもの、従順の態度を失するものは、容赦なく即座に殺戮した。

終日、各所に銃声がきこえた。大平門外の大きな外濠が死骸でうずめられてゆく」

このほか以後の戦争の過程では、情報獲得やみせしめのための拷問・虐殺、訓練のための虐殺などがあらわれてきたと思われるが、ともかくも、このような質を持つ日本軍が、占領地を安定的に支配することなど不可能であったにちがいない。

しかし日本側では、すでに述べたように占領地に地方政権をつくり、それを蒋介石政権に代わる新しい中央政権に育てようとする構想が、実際に着手されていたのであった。

6.4 新しい戦争目的と「対手(あいて)とせず」声明

top

華中で南京攻防戦が展開されているとき、華北での軍による傀儡政権づくりむ最終段階を迎えており、南京占領の翌日一二月一四日には、北京・居仁堂で中華民国臨時政府の樹立式典がおこなわれている。

同政府は、議政・行政・司法の三委員会で構成されたが、中心となる行政委員長に据えられた王克敏(おうこくびん)は、一九二〇年代前半に財政総長の経験をもつとはいえ、塘沽協定以後は日本側に接近していた老政客であり、同政府の傀儡性を代表するものであった。

しかしともかくもこの臨時政府の発足は、三五年の華北分離工作以来の現地軍の構想の実現といえたが、反面、蒋政権との和平の可能性を一層せばめるものであった。

ところで、トラウトマンから日本の和平条件をうけとったままブリュッセル会議を見守っていた蒋介石は、一二月二日になって、先日伝えられた日本の条件を、和平を討議する基礎としてうけいれると回答した。

この回答は一二月七日、ディルクセン大使より広田外相にもたらされたが、広田は、さきの条件はもはや交渉の基礎となしえなくなったことを示唆するとともに、和平条件については改めて陸海軍とも協議のうえで提示する、と答えている。

すでに陸軍では、大本営開設以来、参謀本部と陸軍省の間で和平条件の検討をすすめていたが、それまでの一〇月一日の「支那事変対処要綱」(6.2参照)のような、停戦条件とそれにつづく国交調整案、別途交渉案などの区分をやめて、最初から一括した交渉とし、それがまとまらなければ停戦もしないという新しい方式がつくられていた。

それによれば、さきの通告では伏せられていた「満州国正式承認」や賠償の要求が表面に出されることになり、また新たに華北における特殊な政治機構設立の要求も加えられることになった。

またこれらの条件が実行される間、日本軍がその占領地を中心に、保障駐兵するとの案も出されている。

結局、新しい和平条件は、この陸軍案を中心としたものとなり、一二月一四日~一七日にわたる大本営・政府連絡会議を経て二一日の閣議で決定され、二二日広田外相からディルクセンに伝えられているが、このときすでに日本側の大勢は、蒋政権との和平交渉に期待をかけていなかった。

そしてその直後の一二月二四日には、閣議は蒋政権が「反省の色」を示さない場合には、華北新政権を拡大強化して「更生新支那の中心勢力」たらしめるとの方針を決定している。

この方針は、広大となった日本軍の占領地区を、早く経済的にも掌握したいという欲求に貫かれている点が特徴であった。

すなわち、華北新政権の支配地域は河北・山東・山西の三省とチヤハル省の一部とし、これらの地域の重要産業の開発及び統制のために、一国策会社を樹立する、そして華中方面でも、こうした新政権と国策会社方式を実現してゆこうという経済的支配の構想が、新たに国策のレベルに登場してきたのであった。

さらに閣議諒解事項として経済開発の際には、できるだけ内地企業の技術・経験・資本を利用することが決められていた。

すでに軍は、多くの中国企業を接収して、軍管理のもとにおき、興中公司などに経営を委託していたが、これらを一大持株会社の統制下で内地の同種企業と結びつけることも考えているのであり、それは財界の希望に沿うものであった。そしてこうした、軍の威力を背景とした傀儡政権下での経済開発という甘い幻想は、それによって占領地の安定がもたらされるがごとき楽観論と結んで、和平交渉無用論の圧倒的流れをつくり出していた。

中国側の回答がもたらされないままに年が明けると、一月一一日御前会議として開かれた大本営・政府連絡会議では、中国側が講和を求めてこない場合には、自動的にこの新方針の実施に移行することが決定され、翌日堀内謙介外務次官は、もう二、三日以上は待てないとして、ドイツに対して中国側を督促するよう求めたのであった。

その結果、一四日夕刻に中国側の回答が広田外相のもとにもたらされたが、その内容は日本側が新たに提議した条件の性質と要求の詳細を知らせて欲しいというものにすぎず、政府はこれを誠意のないひきのぼし策として交渉の即時打切りの態度を固めた。

これに対して、戦力の限界を考えて長期戦を避けようとする参謀本部は、なお交渉継続を主張し、一月一五日大本営・政府連絡会議で政府側と激論を交しているが、統帥部が政府を信用しないなら、総辞職のほかはないと詰めよられ、結局は交渉打切りを黙認する結果に終ったのであった。

すでに作戦の拡大を承認し、和平条件の拡大に追随してきている参謀本部の言い分は、迫力を失っていたと思われるし、またこの和平が実現することもあり得なかったにちがいない。

翌一月一六日、政府は「爾後(じご)国民政府を対手とせず、帝国と真に提携するに足る新興支那政権の成立発展を期待し、是と両国国交を調整して、更生新支那の建設に協力せんとす」との声明を発表して和平交渉を打切ってしまったのであった。

「あいて」を「対手」としたのは、対話のあいてという「相手」よりも狭いニュアンスを出そうという外務省当事者のねらいによるものといわれるが、かえって強硬派の要求により、一八日には、「対手とせず」とは「否認」より強い意味であり、「否認すると共に之を抹殺せんとするのである」という補足声明が出されるに至っている。

またそこには、対手にしないのだから宣戦布告もありえないと付言されていた。

この声明は、近衛首相自身がのちに「対手とせず」は誤りだったと語っているように、その後、日本側では対手にするかしないか、という点がもっぱら問題にされているが、それより重大なのは、「支那軍の暴戻を膺懲し以て南京政府の反省を促す」という最初の戦争目的を、「新興支那政権の成立発展を期待し、更生新支那の建設に協力する」という新しい戦争目的におきかえた、という点であろう。

したがってこの声明は、軍事的勝利の上に立つはなはだ威勢のよいものにみえるけれども、実は、「南京政府の反省を促す」という最初の目的を実現できなかったという点では、政治的失敗を認めたものといわねばならないであろう。

6.5 長期持久戦へ top

「対手とせず」声明は、戦争指導の面からいえば、持久戦への移行を意味するものであった。

声明の発表された一月一六日の閣議は「昭和一三年物資動員計画」を承認し、その一週間後の二三日には、政府は三三項目から成る「国家総動員法案要綱」を発表する。

そして折から開会中の第七三議会では、国家総動員法・電力国家管理法をはじめ、占領地開発の国策会社設立のための北支那開発株式会社法・中支那振興株式会社法などが成立しているが、これらはまさに「対手とせず」声明から生まれてくる方向を示すものであった。

軍事的にも持久戦への移行が指向され、参謀本部は、ともかくも六個師団新設が完成する予定のこの年七月までは、絶対に新作戦をおこなわないとの方針を立て、二月一六日の大本営御前会議で、北支那方面軍がおこなっている黄河以北を平定する作戦を継続する以外には、「戦面を拡大し、又は新方面に対し作戦を行うことなし」との方針が決定された。

この間、中支那方面軍から第一六、第一一四の両師団が北支那方面軍に移されているのも、華中での新作戦をおこなわず、むしろソ連の動向を警戒する姿勢を示したものであった。

なお、上海派遣軍と第一〇軍で中支那方面軍を構成するとしう体制は、二月一四日に中支那派遣軍一本に縮小再編され、畑俊六大将が新司令官に任命されている。

この間華北では、三八年二月一日、臨時政府が冀東防共自治政府を吸収したのをはじめ、四月までに、河北、河南、山東、山西に省政府をつくり、それを臨時政府の下に組み込んでゆくという作業が進められ、また華中でも将来は臨時政府を中央政府としてそこに合流するという建前のもとに、三月二八日中華民国維新政府(行政院長梁鴻志(りょうこうし))の成立式が上海でおこなわれている。

北支那開発・中支那振興の両会社については、四月三〇日付で、財界の大御所といわれた郷誠之助を委員長とし、財閥・主要業界を代表する五〇余名の委員などから成る設立委員会がつくられ、一一月七日には両社の設立創会が開かれるに至った。

現地での経済工作も、まず蒙彊連合委員会(5.16参照)のもとに、その中央発券銀行として設立された蒙彊銀行が、三七年一二月一日から営業を開始した。

同時にこの方面の部隊を関東軍から切り離すこととなり、一二月二七日には駐蒙兵団(兵団司令官蓮沼蕃中将)が編成された。

つまりこの方面は、関東軍と満鉄の影響力のもとで、華北から独立に経営する体制がつくられたのであった。

このような発券銀行づくりは、直接には日本軍のための費用の調達を目的とするものであり、華北でも三八年三月一〇日には、中国連合準備銀行が開業している。

華北では当初、日本軍は朝鮮銀行券を使用していたが、その後、日銀券を直接中国に持ち込むようになり、これらの円表示の紙幣の氾濫は、「円」の国際相場、したがって国民政府の法幣に対する相場をも下落させることになった。

このためこの円紙幣を回収し、日本の軍費支払いにも利用できる中国側通貨をつくることが要求され、臨時政府と華北の四銀行の共同出資の形で、臨時政府の中央銀行として、一月一一日連合準備銀行が設立されたのであった。

臨時政府の出資は、興業銀行、朝鮮銀行、横浜正金銀行などからの借款によるものであり、連銀券は日本円にリンクされ、日本から円資金を送り込んで、軍費を連銀券で受取るという仕組みが九月から動き出している。

そしてその結果、華北では連銀券インフレーションという形での経済的収奪が展開されることとなるのであるが、華中では結局このような体制をもつくることができず、一一月一日から「軍票」の使用に踏み切っている。

これらの通貨政策の実態は、日本の力をもってしては、持久戦のための経済開発を実現することがいかに困難であるかを物語るものであった。

臨時政府はまた成立するとすぐに、天津・秦皇島の海関を接収、翌三八年一月二〇日には税率を約半分に引下げた新関税を発表した。

傀儡政権をつくって税率を引下げるというこのやり方は、かつての冀東密貿易を思わせるものであるが、華中でも、三八年五月に上海海関を接収した維新政府が、六月から臨時政府の新関税を適用するに至っている。

この結果、日本からの対中国、とくに華北への輸出は激増したが、こうして持久戦体制づくりは経済的利害の追求と結びついてきているのであり、傀儡政権の維持と戦争の拡大を支持する勢力を増大させることになるのであった。

6.6 戦面不拡大方針の破綻と徐州会戦 top

ところで、持久戦のための戦面不拡大といっても、次にどうするのかという具体的目標が示されているわけではなく、実際に中国軍と対峙している現地軍の間では不評であった。

とくに天津より浦口(南京の対岸)に向う津浦線にそって展開している北支那方面軍第一一軍では、その前面に中国軍が増大してきているとして、それに一撃を加えることを主張していた。

蒋介石は交通の要衝(ようしょう)である徐州防衛のため精鋭といわれた湯恩伯軍を投入していた。

結局参謀本部も、決して深追いはしないという第二軍の言を信じてこの作戦を認可したが、このことは、戦面不拡大方針が崩れ出すきっかけとなるものであった。

三八年三月一三日、第二軍は第五・第一〇の両師団に作戦開始を命じたが、南下した先頭部隊は、三月二五日ごろから徐州前面の台児庄付近で有力な中国軍の反撃をうけて苦戦し、四月六日には後退を余儀なくされた。

この台児庄の戦闘を中国側は大勝利と宣伝したが、大本営は蒋介石直系の主力部隊が前面に出てきたと考え、四月七日には、決定してから二ヵ月にもならない戦面不拡大方針を完全に放棄し、北支那方面軍と中支那派遣軍に対して、徐州攻略を命じた。

徐州は済南と南京のほぼ中間、海州から中国大陸を東西に横断して西安に至る隴海(ろうかい)線と津浦線が交わっている要衝であり、この作戦は華北と華中の占領地をつなげ、臨時政府と維新政府を握手させることをも目的とするものでもあった。

徐州作戦は、四月一八日、北からの第二軍の前進が開始され、五月初旬には、徐州の東側を第五師団が、北から西側にかけて第一〇、第一六師団が南下し、これに呼応して、中支那派遣軍の第三、第九、第一三師団が、南から西側にかけて北上するという大包囲の体制がつくられた。

そしてさらにその西側では、北から第一四師団が蘭封付近で隴海線を遮断し、中国軍の退路を断つはずであった。

しかしこの作戦を察知した中国側は、包囲網が完成する前に、退却戦術をとり、五月一九日、日本軍の先頭が徐州に到達したときには、すでに徐州には中国軍の姿はなかった。

以後、第一〇、第一六師団による追撃戦がおこなわれたが、大本営は深追いを禁ずる方針をとり、結局この作戦は、華北と華中の占領地をつなげたものの、中国軍主力を殲滅(せんめつ)するという目的を達することはできなかった。

6.7 さらに武漢と広東へ top

ところで、徐州作戦によって戦面不拡大方針を放棄した大本営は、この作戦の結果が明らかになる前に、さらに続いて武漢と広東を攻略するという積極方針を打出していた。それはまさに方針の大転換であるが、ここで大本営が考えていたのは、この際一気に、中原の要衝である武漢を占領して蒋介石政権を「局地政権」に転落させ、また広東を攻略して外からの援助の路をたち切ってしまえば、日中戦争が解決する可能性かある、ということであった。

武漢とは、揚子江の中流の両岸に発展した武昌・漢口・漢陽の三都市からなる武漢三鎮を指しているが、北岸の漢口が北京と結ぶ京漢鉄道、対岸の武昌が広東を結ぶ粤漢(えつかん)鉄道の起点となっていることからみても、中原最後の要衝といえるものであった。

大本営は六月一五日の御前会議で武漢作戦の実施を決定し、八月二二日に作戦の発動を命じたが、作戦の目的は、中国軍の撃滅よりも、要衝としての武漢地区の占領を主とするものであった。

なおこの武漢作戦の準備中の七月下旬から八月はじめにかけて、ソ満東部国境の南端、張效峰付近での国境紛争で、朝鮮軍に属する第一九師団が、ソ連軍を攻撃して手痛い損害を蒙る、という事件がおこったが、ソ連軍はソ連側か主張する国境線を回復しただけでそれ以上の積極行動に出ず、また八月一〇日にはモスクワでの外交交渉によって停戦協定が調印されており、このことは、日本側に、武漢作戦中にソ連が日本に開戦することはないと判断させる材料となった。

武漢作戦は、中支那派遣軍のもとに、北支那方面軍から転属された第二軍と、新たに編成・配属された第一一軍によって実施されることとなり、揚子江の両岸をさかのぼる第一一軍を主力とし、第二軍が大別山系をこえて北からこれに呼応するという計画であった。

八月二二日から開始されたこの作戦は、大別山系や揚子江南岸の山地で苦戦し、補給の困難やマラリア患者の多発などもあって、大きな損害を出しているが、ともかくも一〇月二六日には武漢地区を占領することができた。

なお、この作戦で日本軍が毒ガスを使用したことは、中支那派遣軍司令部の同年一一月三〇日付の「武漢攻略戦に於ける化学戦実施報告」で知られるが、この後の一二月二日付の参謀総長より北支那方面軍司令官・中支那派遣軍司令官宛の指示にも、

「在支各軍は特種煙(あか筒、あか弾、みどり筒)を使用することを得、但、之(これ)が使用に方(あた)りては、市街地特に第三国人居住地を避け、勉めて煙に混用し、厳にガス使用の事実を秘し、其痕跡を残さざる如く注意すべし」と記されている。

武漢作戦と同時に構想された広東作戦の方は当初は、船舶の輸送力の点からみて、武漢作戦に引続いて実施することとされていたが、輸送力補充の見通しがついたとして、九月七日の御前会議で、武漢作戦と並行して実施することが決定されたものであった。

この作戦のため、九月一九日、台湾軍司令官古荘幹郎中将を司令官とし、三個師団よりなる第二一軍が編成された。

同軍は主力をもってバイヤス湾に上陸西進し、一部をもって珠江をさかのぼらせることとしたが、中国軍の抵抗は弱く、漢口占領よりも早く、一〇月二一日には広東を占領している。

6.8 「東亜新秩序」生命 top

武漢・広東両作戦が終了した一九三八(昭和13)年一一月の段階は、日本の戦争指導者たちが、戦争の全面化以来もっとも楽観的な見通しを持ち得た時期であったように思われる。

たとえばこの時期の大本営の情勢判断は、戦略的にはすでに「抗日支那政権を破砕し得たるもの」とし、「今後は政略的進攻を行い有終の美を発揮すべき段階」に入ると述べている。

つまり、蒋介石政権はもはや軍事的にはとるに足らぬ存在になったとし、したがって今後は、蒋介石政権を分裂・屈伏させるような政治工作と、日本軍の制圧した中原に新中央政府を樹立する工作とが、戦争解決のための重要な柱になるというわけであった。

そしてこうした楽観的判断が軍部だけのものでないことは、一一月三日の政府声明でもあきらかであった。

この声明は、いわゆる東亜新秩序声明であり、さきにみたように斎藤隆夫のいわゆる反軍演説がとりあげたものでもあったが、当時の日本側では、この声明の重点は、一月の「国民政府を対手とせず」とする立場を改め、国民政府をも相手にすることを明らかにした点にあると考えられていた。

すなわち声明はまず、日本の求めているのは東亜における新秩序の建設であるとし、その内容は「日満支三国」の「互助連環の関係」を軸とした「国際正義の確立」「共同防共の達成」「新文化の創造」「経済結合の実現」であるとする。

そして日本が中国にのぞんでいるのは、この新秩序建設の任務を分担することであり、

「固(もと)より国民政府と雖も従来の指導政策を一擲(いつてき=すべて放棄)し、その人的構成を改替して更生の実を挙げ、新秩序の建設に来り参ずるに於ては、敢て之を拒否するものにあらず」として、国民政府をも相手とすることを認めたのであった。

たしかに「対手とせず」声明を失敗と認めた近衛首相はその修正を望んでおり、五月から六月にかけての内閣改造も、そのねらいの一つは、この声明の直接の責任者である杉山元陸相と広田弘毅外相を更迭(こうてつ)することであった。

そして宇垣一成を外相に、板垣征四郎を陸相にむかえた改造内閣では、近衛首相は五相会議(首相・陸・海・外務・大蔵の五相)を常設のものとして、事変解決策を検討するという積極的姿勢を示した。

しかし五相会議をリードしたのは板垣陸相であり、彼は蒋介石政権が屈伏して和平を求めてきた場合には、日本がつくろうとしている「新支那中央政権」に統合することを主張しているが、それはすでに「対手とせず」声明の基礎である「支那事変処理根本方針」(一月一一日の御前会議決定)にふくまれている考え方であった。

五相会議の方針が、御前会議決定のこの部分を押し出すことで、「対手とせず」の印象をうすめるという程度のものであったことは、七月八日の会議で、「支那現中央政府屈伏の認定条件」を

一、合流若しくは新中央政権樹立に参加すること、

二、これに伴う旧国民政府の改称改組、

三、抗日容共政策の放棄及び親日満防共政策の採用、

四、蒋介石の下野、の四項目にまとめていることからもうかがうことができる。

つまり「対手とする」といっても「屈伏」したあとで、傀儡中央政権への参加をみとめるという程度のことであり、宇垣外相が、行政院長孔祥煕(こうしょうき)との間に試みた和平工作も、実質的にこのような「屈伏」を要求してたちまちのうちに挫折してしまったのであった。

新秩序声明も、このような屈伏を求めるものであることは、新秩序参加の条件が、屈伏認定の四条件と実質的にほぼ同様であることからも明らかであろう。

したがって新秩序声明の新しさは、「屈伏」を求めないで交渉の相手とするという点にではなく、「屈伏」を要求しながら、それを、「新秩序建設への参加」という、あたかも対等であるかのようなベールでつつみ込んだという点にみられるのであった。

そしてそのためにはそれまでの、まず国民政府とは別の「新興政権」をつくり国民政府がそこに合流することを求めるという、既成の傀儡政権を優位においた方式をやめて、新中央政権の樹立に直接に国民政府の参加を認めるのだという点を強調したのであった。

たしかにそれは、これまでの華北の臨時政府を中央政府に育成してゆくという方針の転換を意味しているが、そうした転換が生まれたのは、武漢作戦後に国民政府に分裂がおこるのではないか、との期待からであった。

七月一五日の五相会議では、漢口陥落後、蒋政権に「分裂・改組」の動きがおこるかどうか見定めるまでは、臨時政府・維新政府などによる新中央政権の樹立はおこなわない、との方針を決定している。

それは、すでに始っていた汪兆銘につながる和平工作を意識したものであるが、その発展に呼応した東亜新秩序声明は、それまですすめてきたはずの臨時政府の中央政府化による事変の収拾という戦争構想があまり有効でないことを告白するものでもあった。

6.9 汪兆銘(おうちょうめい)工作 top

東亜新秩序声明が「対手とせず」声明を修正したといっても、それは蒋介石を相手にするところまでいっていたわけではなかった。

そのねらいは、国民党副総裁の汪兆銘を動かして、国民政府を分裂させることであり、この工作は、周仏海(しゅうふっかい=国民党中央宣伝部長)らの国民政府和平派と陸軍の影佐(かげさ)禎昭大佐・今井武夫中佐らの間ですすめられてきたものであった。

七月にはすでに、外交部亜州司長高宗武がひそかに来日して、板垣陸相や多田参謀次長らと会談しており、さらに一〇月に入ると重慶でも汪兆銘が「和平救国」を公然と唱えるようになっていた。

そしてこの間、汪兆銘との和平条件として「日支新関係調整方針」の作成がすすめられており、その交渉を促進するために発表されたのが、東亜新秩序声明であった。

新秩序声明の発表につづいて、一一月二〇日には、上海で前記の影佐、今井と、中国側高宗武、梅思平との間に「日華協議記録」とそれについての諒解事項が調印され、また、江兆銘側の行動計画ももたらされて、交渉は一挙に具体化することになった。

「協議記録」は、新秩序建設への条件として、

①日華防共協定の締結と防共のための日本軍の駐屯、

②中国による満州国の承認、

③日本人の中国内地における居住・営業の自由、日本の有する治外法権の撤廃(租界の返還をも考慮)、

④経済合作における日本の優先権の承認、

⑤日本は居留民の損害の補償は要求するが、戦費の賠償は要求しない、

⑥協約以外の日本軍は、平和回復後即時撤退を開始し、二年以内に完全に撤兵を完了する、という六条件を規定し、日本政府がこの条件を発表すれば、江兆銘側は、蒋介石と絶縁して、日華提携ならびに反共政策を声明し、機を見て新政府を樹立することを約したものであった。

汪側の計画によると、汪が重慶から昆明を経てハノイへ脱出し、反蒋声明を発表すれば、まず雲南軍が反蒋独立し、ついで四川軍が呼応するはずであり、やがてそれらの日本軍の未占領地域に新政府を樹立する、そして広東の日本軍を撤兵させて、広東・広西をも新政府の地盤に加えてゆくというのであった。

それはまさに、国民政府をその支配地域ごと分裂させるものであり、日本側もこの計画に大きな期待をかけながらも、それがどれだけ実現するかあやぶんだものであろう。

一二月一八日、汪兆銘が重慶を脱出、昆明で、すでに五日に先着していた周仏海と合流して、二〇日ハノイに到着すると、近衛首相は二二日、それに呼応する政府声明を発表した(なお、「対手とせず」声明は第一次近衛声明、東亜新秩序声明は第二次近衛声明、この声明は第三次近衛声明とも呼ばれている)。

この声明は、さきの「協議記録」の内容を説明しているものであるが、日本軍の撤兵問題にふれていない点が特徴であった。

汪もこの点を不満とし、二九日の、日本との和平に応ずべきことを重慶の国民党中央と蒋介石総裁に呼びかけた声明において、全日本軍隊の普遍かつ迅速な撤退の必要を強調していた。

6.10 かくされていた日本の要求 top

しかし、近衛声明が撤兵問題に触れていないのは、日本側が実は駐兵問題について、「協議記録」以上の要求をもっていたからであった。

日本側の要求をもり込んだ「日支新関係調整方針」は、「協議記録」調印から一〇日後の一一月三〇日に、御前会議で正式に決定されているが、その全容は、この段階ではまだ汪兆銘側に伝えられてはいなかった。

この「方針」は、八月頃から陸軍が中心となり関係各省間でまとめられてきたものであるが、それは「記録」とは著しくちがった様相を呈していた。

たとえば「記録」に善隣友好、共同防共、経済提携として掲げられている三原則のうち、「共同防共」は「方針」では「防共共同防衛」となっており、たんに防共だけでなく「日満支三国は協同して防共に当ると共に、共通の治安安寧の維持に関し協力すること」と記されている。

そしてここから「防共駐屯」に加えて「治安駐屯」という名目による駐兵権の要求が導き出されていた。

もちろん「記録」の方でも、治安の確立が撤兵の条件とされてはいたが、「方針」には、二年以内という限定もなく、

①華北と南京・上海・杭州を結ぶ三角地帯には「治安の確立する迄」駐兵する、

②さらに揚子江沿岸・華南沿岸の特定の地点及び島嶼には、期限なしで海軍部隊を駐兵させる、

③その上、駐兵地域に存在する鉄道・航空・通信・港湾水路などに対する軍事上の要求権および監督権を保留する、などとあり、これでは近衛声明が「撤兵」にふれないのも当然であったといわねばならない。

また経済に関する問題をみても、「方針」は、一般産業、農業、財政・経済政策の確立、交通・通信・気象・測量などに関して、日本が援助又は協力することとしているが、中国側はその援助や協力をことわれないのであり、それが支配の方法となることは明らかであった。

これは、「記録]に記されている経済合作における優先権などというイメージには、おさまりきれないものといわねばなるまい。

そのうえさらに「方針」は、駐兵権と権益要求とを関連づける形で、華北と蒙彊(もうきょう)に「国防上並びに経済上(特に資源の開発利用)日支強度結合地帯」を、揚子江下流地域に「経済上日支強度結合地帯」を設定し、全体の政治形態は「分治合作主義」によるというのであった。

この方針でゆけば、日本が樹立工作をすすめている新中央政府は、これらの「強度結合地帯」の統治には具体的に介入し得ず、そこでの日本の支配を公認する役割を果すだけのものにならざるをえないであろう。

「東亜新秩序」の内容をなすはずのこの「方針」が、汪兆銘に残していたのは、まさにこのような「傀儡」の地位だけであった。

6.11 傀儡中央政府の樹立 top

もし汪兆銘側が予定した日本軍未占領地域での新政権樹立という構想が実現されたとしたら、あるいは、日本側のこのような方針に大きな影響を与ええたであろうが、汪兆銘の呼びかけに対しては、雲南や四川が動かなかったばかりでなく、年があけた三九年三月二一日には腹心の曾仲鳴(そちゅうめい)を暗殺され、自らも四月二五日、ハノイを脱出するという有様では、日本の政策を変更させることなど不可能であったというべきであろう。

汪兆銘一行は上海を経て、五月三一日海軍機で横須賀に到着、六月一〇日から平沼騏一郎首相(三九年一月五日、近衛に代り首相就任)をはじめ、陸・海・外務・大蔵の諸大臣や近衛前首相と会談しているが、このときすでに日本側は六月六日の五相会議で、汪を、臨時政府や維新政府、あるいは土肥原中将らが引出そうとしていた呉佩孚らとならぶ、新中央政府の構成分子の一員とする方針を決定していた。

国民革命に敗北して隠退している旧軍閥の呉佩孚に働きかけるところなど、日本側の認識の古さを示すものであるが、汪側でさえ傀儡とみていた臨時、維新両政府との合作は、汪にとって屈辱的なことにちがいなかった。

しかし汪が政治活動をつづけようとすれば、日本の路線に乗るほかはなかったであろう。

汪兆銘は、六月一五日平沼内閣に、中国の主権を尊重するように求める要望書を提出したが省みられることなく、結局九月一九日には南京で、臨時・維新両政府の首脳・王克敏・梁鴻志と会談して合作の姿勢を示さざるをえず、また一一月一日からの上海での会談で、日本側からはじめて、さきの「方針」にさらにいくつかの要求が加えられた「日支新関係調整方針」をつきつけられておどろく、といった有様であった。

一九四〇(昭和一五)年三月三〇日、汪兆銘を首班とする新中央政府がようやく南京で成立した。

汪らは、あくまで国民党の正統をつぐと称し、政府成立の式典も、国民政府の重慶からの帰還であるとして、還都式と名づけていた。

しかし東亜新秩序声明から汪政権の樹立に至るこの企てが、日中戦争の解決に何ら役立たなかったことは、このとき裏面では陸軍が、桐工作と名づけた、重慶政府との直接和平工作に血道をあげていたことからも明らかであろう。

この工作は、国民党幹部の宋子文の弟・宋子良と称する男を仲介として、重慶政府との和平を約束したものであり、一時は汪政権の成立を延期させてまで、その成立に期待をかけたものであった。

しかし宋子良は特務機関員が扮したにせものであり、この工作は結局、中国側特務機関の謀略に翻弄されただけで、四〇年九月には打切られている。

ともあれ、汪政権樹立の時期に、中国側の謀略にかけられて、桐工作に狂奔していることは、まさに、日本の戦争指導の動揺を象徴するものにほかならなかった。

top

**************************************** |