|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�@�ꕔ�@�@���@�@�O���@�@�l���@�@�ܕ��@�@�Z��

��@���{�̐i���A�j�~�����

�@�J��ȗ��A�ŏ��̎l�����Ԃɂ킽����{�R�̑叟���̓A�����J�������A�b�ƋV�������B

�@���{�R�������m����肱���āA�������e�ՂɁA�܂�Ńo�^�[���i�C�t�Ő�悤�ɐi���ł��悤�Ƃ́A�Ƃ��Ă��M�����Ȃ������̂��B

�@�����t�B���s���ł́A�A��A���̓��{�R�ł������i�U�̒x�����悬�Ȃ����ꂽ�̂ł���B

�@�����āA���Ƀt�B���s�������ׂ������A�A�����J�����͂��������ɗ�Ȗ��O�̗܂��̂B

�@�ނ�͍Ō�܂ŁA�o�^�[�������ƃR���q�h�[�����ŌnjR�������Ă���F�R�ɑ�������������������̂Ɗ��҂��Ă����̂������B

�@���������V���g���̍�퓖�ǎ҂́A��������ʍ����������Ԃ��悭�m���Ă����B

�@����͓��{�R�����|�I�ɗD���ȊC�R�͂������āA���Ƃ��ČR�������Ȃ�啔���̑���������h�������Ƃ��Ă��A���ׂĂ�����������邱�Ƃ��ł�������ł������B

�@��������U���Ƃ������̂́A��x���ꂪ�J�n������A���傤�NJ₪�R�����낰�����Ă䂭�悤�ɁA����𒆓r�ʼn����Ƃ߂邱�Ƃ́A�Ȃ��Ȃ��ނ����������̂ł���B

�@����ŁA�����ɐ��������{�̐헪�Ƃ̑����́A���炽�ɐ�̂�������A�W�A�n��̎��E�ɂ߂��炵���h�q�����A�܂��\���ɑ傫���͂Ȃ��ƐM����悤�ɂȂ��Ă����̂��B

�@���������v��̗\��\�����A�����Ɛv�����e�Ղɐi�������̂ł������B

�@������Ƃ���œ��{�R�́A�����܂��������d�˂Ă������B

�@���������āA���R�A����ɗ̓y�g�����v�悳�ꂽ�̂ł���B

�@����͂܂�����ɁA���o�E�����\�������Q���i�o���A����ɂƂ��Ȃ��āA����Ƀj���[�M�j�A�̓�݂̗v�Ղ����|�[�g�E�����X�r�[���U������Ƃ�����̂ł������B

�@�����̗v�_���m�ۂ���A�A�����J�ƍ��B�Ԃ̊C���ʗA���̓�����ؒf���邱�Ƃɖ𗧂ł��낤���A���ꂩ��Ђ��Â��āA�T���A�����A�t�B�W�[��������уj���[�J���h�j�A���U������A���̓��������悢�抮�S�ɎՒf����ł��낤�B

�@����́A�h�q�����~�b�h�E�F�[���܂œ��i������ɂ������B

�@�����~�b�h�E�F�[�����̂���A���{�̍��h�������ʂ�h�q���邽�߂ɁA�ꂻ���L�͈͂ɂ킽�鏣���x���ɂ����邱�Ƃ��ł��悤�B

�@�����ă~�b�h�E�F�[���ɑ�����s���́A�ȃA�����J�͑����C�㌈��ɗU�v���āA�G�͎R�{�\�Z�����̎v���قɂ͂܂�ł��낤�B

�@�����̓A�����J�͑����ł̃`�����X�́A���l�O�N�i���a�\���N�j�������l��N�i���a�\���N�j�̕����A���Z������ł��邱�Ƃ����m���Ă����̂��B

�@��O�ɂ́A���{��k������̍U�����h�q���邽�߂ɁA�R�{�����������A�����[�V�����̗v�_���U�����鏀�����ƂƂ̂����̂ł���B

�@�����̎O�̍��v��́A�Ō�̈�\�\���Ȃ킿�����Ƃ��d�v���̏��Ȃ��A�����[�V���������̂����ẮA���ׂĎ��s�ɋA�����̂ł������B

�@�܂���㐬���i�����悵�j�C�R�����́A�\�������Q�����̃c���M���ƃj���[�M�j�A�̃|�[�g�E�����X�r�[���U�����邽�߂ɁA���̟����̍q���́A���m�́A�R���A���D���Ȃ�U���������o���������B

�@�c���M���̊C�ӂł́A�㗤�����͑S�R��R���Ȃ��������A���C�R�����͎X��C�ōq���͓�ǂ��Ȃ�A�����͋@�������͍̊ڋ@�̖җ��籌��������ނ�A���ɖړI�n�̃|�[�g�E�����X�r�[�ɓ��B�����ɂ�������̂ł������B

�@���̎X��C�C��ł́A���{�͑��̓A�����J�͑��ɂ������āA�ꂻ���r��ȑ��Q�����킦������ǂ��A��ǂ�蔻�f���������́A�A�������̂��̂ł������B

�@���Ȃ킿���C�R�����̗�����U�������͈����Ԃ����̂ŁA�|�[�g�E�����X�r�[�͊�@��E�����̂ł���B

�@���{�R�͂��̎����̏d�含���y���������A����̓|�[�g�E�����X�r�[�͂������ł��炽�߂čU���ł�����̂ƍl��������ł������B

�@���������̊ԂɁA�����Əd��ȓ]�@���Ȃ�������������Ă����B

�@���ă~�b�h�E�F�[�����U������Ƃ���R�{�����̍��w�͂́A�����m�푈���ł����炭�����Ƃ��d��Ȍ�������������̂��B

�@�����Ă���́A�I���܂ň�ʂɂ��܂�m���Ȃ������A�����J�̍ō��@���̈�\�\���Ȃ킿�A���{�R�̈Í��d�����ǂ���A�����J�R�̔\�͂ɕ����Ƃ��낪���������̂ł���B

�@�����ăA�����J�����m�͑��i�ߒ����`�F�X�^�E�j�[�~�b�c�����́A���̟����̗Ȋ͑���K���ɓK���֔z�u���邱�Ƃ��ł����B |

�Ή����Ȃ���ė�������{�@

|

�@�����ĎR�{�����̗�������{�͑����A�~�b�h�E�F�[�����߂����C���Ő��s�̐��K�q���͎l�ǂ��ꋓ�Ɏ�����A�����m����ŃA�����J�R�ɂƂ��ĕs���ł��������͋ύt�͂悤�₭���߂��ꂽ�B

�@�R�{�����͊m���ɘZ�����Ԃ͑傢�ɂ���܂�������A���܂⏟���̌��Z�͏��Ȃ��Ȃ�A���̈���l�����邱�Ƃ��������ėe�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��Ȃ����̂ł���B

�@���̌�A���l��N�i���a�\���N�j�̌㔼�̊��Ԃɂ́A�j���[�M�j�A�ƃ\�������Q���̗�����Ŋ����̌��펀�����d�˂�ꂽ�B

�@�܂����̔N�̔�����������\�ꌎ�O�\���̂������ɁA�����\�������Q���ł͘Z�̑�C�킪�s��ꂽ�B

�@���̒��̑�ܔԖڂ̑�O���\�������C�킱���A���ɐ푈�̏��s�̋A���i�������j��������匈��ł������B

�@�Ȃ��Ȃ�A���̌���ɂ���ăA�����J�R�͂��悢�摾���m��̂��̗v��̈�p�ɔ��U�̑�����m�ۂ�������ł������B

�@����̓A�����J���ł̓K�_���J�i�����C��ƌĂ�ł���B

�@���̃K�_���J�i�������D��̂̂��A�A�����J�R�̓\�������Q���̓����̒�q��������菙�X�ɏ㕔�ւނ����čU�߂̂ڂ�͂��߂��B

�@�����Ă��̑Q�i���͈��l�l�N�i���a�\��N�j�̏����܂Ŋ������Ȃ������B

�@����A�쐼�����m���ʂł́A�}�b�N�A�[�T�[�������j���[�M�j�A�C�݂��A�\�������i�U�����������Ə��X�ɁA�����ƒ����������U�߂̂ڂ�͂��߂Ă����B

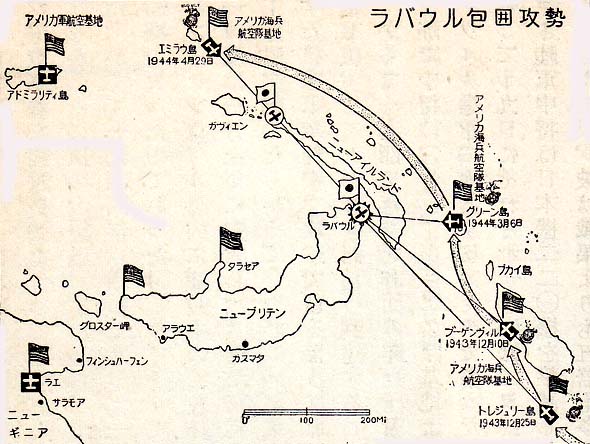

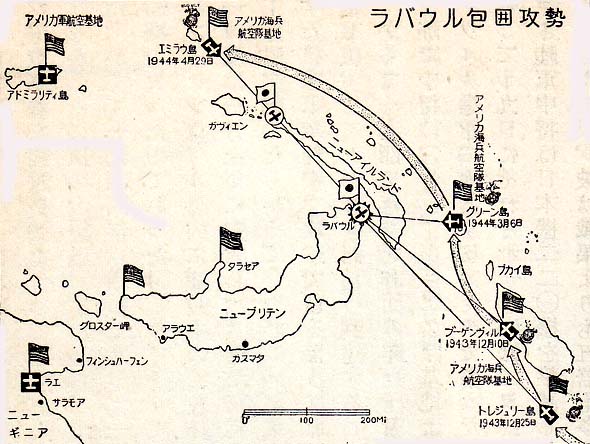

�@�����ă��o�E���ƃr�X�}�[�N�����h�q���Ƃ��A�����̃\�������Q���Ȃ�тɃj���[�M�j�A�̓�̒�q�Â����̖k��i����j�~�����̂ł���B

�@���ƂɃ��o�E���̓A�����J�R�ɂƂ��Ă��A���̓����R�̍��B�A�j���[�W�[�����h�R�ɂƂ��Ă��A���Ɋ拭�ȓ��{�R�̋��_�ƂȂ����̂��B

�@�����m�푈�̂��̒i�K���A�A�����J�C�R��핔���́u�h�q�I�U���v�̒i�K�Ɩ��Â����B

�@�@�@�@�@�@��6�́@�h�D�[���b�g��������P

top

|

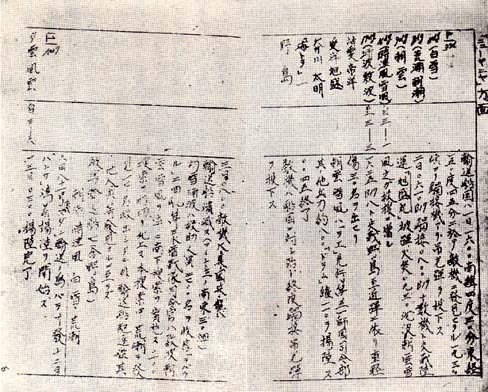

������P�����̎w�����h�D�[���b�g������

|

������P�̂a25�����L��蒭�߂����{��R�`�̌��i

|

�@�A�����J�����́A���̎m�C���V�g����悤�ȁA�Ȃɂ��i�C�̂悢�g����Ȃ�ł�����ł��~���Ă����B

�@����ƑS�������悤�ɁA�A�����J�C�R�͐^��p�ł��́u�S�C�R����������Ă͂��Ȃ������v���Ƃ��ؖ����邽�߂ɁA������ł��G���̐S�������ꌂ���邱�Ƃ�O�肵�Ă����̂��B

�@����ł́A���������ǂ����Ă�������s���邩�H

�@�Ȃ�قǁA�A�����J�C�R�̍q���͌Q�͐^��p�R�`���ŁA���̐��㠂̂悤�ɂ͓��{�R�̊�P�ŕߑ����j����͂��Ȃ��������A�C�R�̔�s�@�͍q���������Z�����̂���ł��邤���ɁA�}���[���C��ʼnp��́u�v�����X�E�I�u�E�E�F�[���Y�v�Ə��m�́u���p���X�v�̗��͂����{�C�R�̗����n�q���̂��߂Ɍ�������Ĉȗ��A�S�C�R�̒�H�����̓A�����J�q���͂�G�����݂ɂ��܂�ڋ߂����邱�Ƃ�����Ă����̂ł���B

�@�����ŃA�����J���C�R��]���́A��A�Z�Z�Z�}�C���߂�����s�ł��闤�R�a25�o�������@���͂��߂čq���͂��s�b��蔭�i������Ƃ����A��Ȍv��𗧈Ă����̂ł���B

�@�����Ă����̔����@���́A���̐ύڂ��锚�e����{�{�y�ɓ������������A�������ɒ������邱�ƂɂȂ����B

�@�����Ċ���������Z�k�����b��̔��͂ɂ��ē��ʌP���������˂��̂��A�a25�����@�\�Z�@�́A�W�F�[���X�E�h�D�[���b�g�����R�����̎w���̉��ɍq���́u�z�[�l�b�g�v�ɂ݂��܂ꂽ�B

�@�q���͓�ǁA���m�͎l�ǁA�쒀�͔��ǁA�����͓�ǂ��Ґ����ꂽ��\�Z�@���������w������E�B���A���E�n���[�[�C�R�����́A���{�{�y���݂��܁Z�Z�}�C���ȓ��ɐi���������ł������B

�@���������̃A�����J�@�������́A�l���\�����A���{�C�R�̏��z���̂��߂ɒT�m����Ă��܂����̂ŁA�����̓����Z�Z�Z�}�C���̊C����A�����@���i������͂Ȃ�Ȃ��Ȃ����B

�@�Ƃ��낪���̏������͂������Ɍx��̑��d�M�������A���{���n�ł͂�������̂悤�Ȓ����������@���C���藈�P���邱�Ƃ�\�����Ă͂��Ȃ������̂ŁA�A�����J�@�����������{�{�y�ߊC�ɏo������̂͂��̗����܂ł͗\�z����Ȃ������̂��B

�@�������Ĕ��e�́A�S�����@����e�U���ڕW�ɂ������ē������ꂽ�B

�@���Ȃ킿�A�������֏\�O�@�A���É����֓�@�A�_�ˏ��w��@�����P�����̂ł������B

�@���{��C�R�H���ł́A���傤�ǐ�����́u��~�i���������j�v��������ƒ��̍q���́u���P�i��イ�ق��j�v�ɔ��e�����������B

�@�����̔����@�͂���������Ă��Â��āA���V��̂��ߒ����e�n�ŕs�����܂��͑�j�����B

�@���\���̑S������Ŏ��\�ꖼ�������ɐ��҂������A�O���͓��{�R�̎�ɕ߂��Ď��Y�ɏ�����ꂽ�B

�@���̎������A�����J�����ɒm��킽���A�l�S��傢�ɕ����������̂ł������B

�@���̃h�D�[���b�g����P�ɂ���ʂ͑���ł͂Ȃ��������A����̓A�����J�����Ɉ̑�ȋ��s�܂����������̂ł������B

�@�@�@�@�@�@��7�́@�X��C�C�� top

�@�����\�������Q�����U����������Ƃ��āA�u�����p�i���܂���ЂŁj�C�R�����̗�����c���M�U�������́A�܌��O���Ƀc���M���ɓ��ʗ�������㗤�������B

�@����A�t�����N�E�t���b�`���[�C�R�����w�����̍q���͓�ǂ��Ȃ��\���@�������͎X��C�ɐi�o���āA���̗����Ƀc���M������P���邽�ߍq���́u���[�N�^�E���v���U�����i�������B

�@�����ē��{�R�̏��^�|�C�����ǂ������j�����B

�@���Ńt���b�`���[�C�R�����́A���̋@����������U��ނ����āA���̕��ʂ̐���ɂ�����̂Ƌ^���Ă������{�͑��̑�^�͒����˂���đ҂����܂����B

�@���ۂɁA�܌��Z���ɂ͌�����C�R�����̎w�������^�q���́u�����i���������j�v�Ɓu�Ē��i���傤�����j�v�̓�ǂ��A�t���b�`���[�C�R�����̋@�������̂킸�����Z�}�C���ȓ��̂Ƃ���ɂ������̂ł��邪�A���ė��͑��̒�Ƃ��A�������ɂ��̋߂��ɐڋ߂��Ă���������S���C�Â��Ȃ������̂��B

�@�܌������A���C�R�����̑�܍q�����͍̊ڋ@�́A�A�����J�@�������̖����͈�ǂƋ쒀�͈�ǂ�ߑ����čU�������B

�@���̋쒀�͂͂����Ԃ鐳�m�Ȕ����ɂ���Č�������A�܂������͂͑�j���Ďl���Ԃ��Y���̂̂��Ɏ������ꂽ�B

�@���̈���A���̎����ԂɃt���b�`���[�C�R�����w�����͍̊ڋ@���܂���ʂ������āA�ܓ����m�C�R�����̗�����U���x�������̈ꖜ���g�����̌y�q���́u�˖P�i���傤�悤�j�v�����������B

�@���������ė��͑��̎�͂́A�ˑR�A�������Ă͂��Ȃ������̂��B

�@�Ƃ��낪�܌������ɁA���{�q���́u���߁v�@�u�Ē߁v�̓�ǂ�蔭�i�����U�����́A���傤���A�����J�q���́u���L�V���g���v�Ɓu���[�N�^�E���v�͍̊ڋ@�������̓��{�[���͂̏��݂������Ƃقړ����ɁA�����̃A�����J�q���͓�ǂ�ڂ����ė��P�����B

�@���̍q��ŁA���{�R���͈���@��L���Ă������A���̒��ŘZ��@���A�����J����͂̏�ɎE�������B

�@����A�A�����J�R���͈���@��L���Ă������A���̒��̔���@�����{�̗���^�q���͂ɖҍU�����킦���̂ł������B

�@�ŏ��ɃA�����J�����@����U�������A�����ɂ��A�����J�R�̋����͊J���̓�N�Ԃ����{�R�̋����������Ƃ��Ă����̂ŁA�ڕW���͂��ꂽ��A���邢�͕s���ɂ��������B

�@�������A�����J�����@�̔��e�O�͓��{�q���́u�Ē��i���傤�����j�v�ɖ������āA���̏�g����Z�������E���A���͂���������ԁA�A��s�\�ɂ������点���B

�@���̈���A���{�@���A�����J�q���͓�ǂ����łɔ������Ă����̂ł������B

�@�܂��q����{�Ɣ��e����u���L�V���g���v�ɖ��������B

�@����͂́A��Q�nj����u���܂����������߂ɁA��������҉͓��͂���Ŏ肪����ꂸ�A�����������̂ŁA���ɃA�����J�쒀�͂̎�ɂ���čŌ�̂Ƃǂ߂��h���Ď������������A�펀�ғ��Z�����o�����B

�@�܂��q���́u���[�N�^�E���v�́A���Z�Z�|���h�̑�^���e�ꔭ���������Ď����ҘZ�Z�����o�����B

�@���������͂͐����K���ɗ��E���Ė����Ƀ~�b�h�E�F�[���ɂ��ǂ�����B |

�X��C�C������~���������u���L�V���g���v��g��

|

�@���̍q��ŃA�����J�R�̑����́A���{�R���̐�ʔ��\�ł͋㔪�@�Ƃ���ꂽ���A������͍��v�O�O�@�ł���A����ɍq���́u���L�V���g���v�Ƃ���Ƃ��ɊC��ɂق��ނ�ꂽ�O�Z�@�������Ƃ��Ă��킦��ꂽ�̂ł���B

�@���̎X��C�C��ɂ́A���̍q��퓬���ɍ��B�̃^�E���Y�r����n���A�����J���R�q����̔����@�Q�����������B

�@�����ē��ė��R�̊͑���ɔ��e�𓊉��������A�o���Ƃ��ɑS���������Ȃ������B

�@���������{�@�������w�����̍��ؕ��Y�����́A���łɎw�����̕�͍q��������̎l�O�@�������A�q���́u�Ē߁v������藎�ނ������߁A���Ƀ|�[�g�E�����Y�r�[�i�U�̖ړI���͂������ɔ��]���Č�ނ����̂ł������B�@�@�@�@�J

�@���̎X��C�C��́A�މ䗼�R�Ƃ��Ɉ�ǂ̓G�͉e���������F���Ȃ������A���j��ōŏ��̊C��ł������B

�@�����Ă܂��d�v�Ȃ��Ƃ́A�����m�푈���ł͂��߂ē��{�R�����̖ړI��B�����Ȃ��œP�ނ������Ƃł������B

�@�������ă|�[�g�E�����X�r�[�͏��������̂ł���B

�@�X��C�C��̒���A�A�����J�@�̑��s�m�����́u���{�R�͈ꎵ�ǂȂ������ǂ������܂��͑�j�����v�Ɠr�����Ȃ����ʂ�����B

�@����A���{�R���ł��A�����J�q���͓�ǁA�퓬�͈�ǁA���m�͈�ǂ����������ق��A��͓���i����͈�ǂ����݂��Ȃ������j�Ɩ����͈�ǂ����j�����ƌ֑�Ɏv������ł������̂��B

�@�����m�푈�̑S���Ԃ�ʂ��āA���ė��R�Ƃ��ɔނ炪���ۂɌ��ł��������͂邩�ɑ����̊͑D���s�@�̐�ʂ��������ƕ���̂��˂ł��������A��������ǂ̐i�W�ɂƂ��Ȃ��A�A�����J���̔��\�����̐�ʂ̓_�ɂ��āA�������Ɍ����I�ɐ��m��������悤�ɂȂ��Ă����̂ɔ����āA���{���̐�ʌ��\�́A�܂��܂��ł���߂ɂȂ��Ă������̂ł���B

�@�@�@�@�@�@��8�́@�~�b�h�E�F�[�C�� top

|

�~�b�h�E�G�[���̑S�i�B�O���ɓ_�݂���̂�

�ĊC��������̕����ƃp���E�A�����J���q���Ђ̒����{��

|

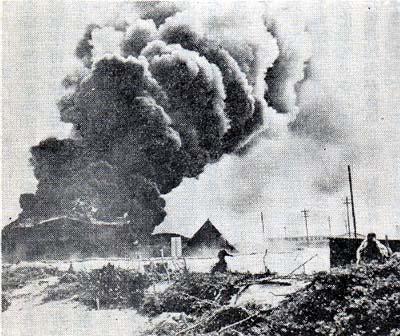

���{�@�������̍q���͂��甭�i�����������@�̖Ҕ����āA

���シ��~�b�h�E�F�[���̌R���{�݂̣�S��

|

�@�A���͑��i�ߒ����R�{�\�Z���������̟����̒�������A�|�[�g�E�����X�r�[��\��ǂ���ɍU���������Ȃ�����편�s�ɂ���āA���R�T�����ׂ��ł������̂ɁA�ĊO���h���Ȃ������B

�@�����Ĕނ�́A���ɂ���㊂�𓌕��Ȃ�тɖk���̗̓y�g���v��ɂ������Ċg�債�悤�ƍs�������̂ł���B

�@���x�͎R�{�������g�����̍U���@�������̑��w�����ƂȂ�A����́u��a�v�ɍ��悵�āA�A�����[�V�����ƃ~�b�h�E�F�[���̒��Ԃ̐���ɏo�������B

�@�R�{�����͖k���U���������A�����[�V�����̃L�X�J�A�A�b�c�����ɏ㗤�����邠�����ɁA�A�����J�����m�͑���k���ւ��т��������Ƃ̂��B

�@���ꂩ��ނ̎w�����̗A���D�\��ǂɕ��悵���i�U�����́A�~�b�h�E�F�[���Ɍ܁A�Z�Z�Z���̗��R�����ƊC�R���ʗ������g�������邱�ƂɂȂ��Ă����B

�@�����ē�_�i�Ȃ����j����C�R�����̎w������U���@�������́A���̂����Ƃ��d��Ȍ���ŁA�ȃA�����J�͑��Ƒ��܂݂��邱�ƂɂȂ��Ă����̂ł���B

�@�R�{�����͂��̟�����������邱�Ƃɂ���đ厸��������������A�������A�������ނ͑���̃A�����J�����m�͑��i�ߒ����j�[�~�b�c�������A�ނ̈Í��d���T�ĉ�ǂ�����Ƃ͖��ɂ��v��Ȃ������̂��B

�@�j�[�~�b�c�����́A���{�͑��̗U�v���ɂ��܂���Ȃ������B

�@�����Ĕނ́A���̑����m�͑����~�b�h�E�F�[����ɂ��Ȃ��āA���������đ҂����܂��Ă����̂ł������B

�@�܂��j�[�~�b�c�����́A�~�b�h�E�F�[�ʂɈ�Z�Z�@�ȏ�̍q���Ƒ����̑�C�ƎO�A�Z�Z�Z���ȏ�̊C�������Ȃ�h�Օ��͂��������Ă����B

�@���ăA�����[�V�����ƃ~�b�h�E�F�[���̗����ʂɁA�R�{�����͍q���͌ܐǁA��͎��ǁA���m�͌���ǁA�쒀�͎l�ܐǂ�L���Ă������A����ɑ��ăj�[�~�b�c�����͍q���͎O�ǁA��̓i�V�A���m�͔��ǁA�쒀�͓�Z�ǂ�L�������ł������B

�@�m���ɎR�{�������A�������ނ̑Җ]�����͑�����̎�����Ɗm�M�����͓̂��R�ł������B

�@���l��N�i���a�\���N�j�Z���ܓ��ɁA��_�C�R�����̓~�b�h�E�F�[���ɂ������Ĉ�Z���@�̍U�����i�������B

�@����ɂ������ĊC���q����̋����퓬�@��Z�@��籌��ɕ��������������A���̒��̈ꎵ�@�͌��Ă���Ă��܂����B

�@�����������̐퓬�@�ƕČR�̍��˖C�́A���P�������{�@�̒��ŎO�Z�@�ȏ�����Ĕj�����̂ł������B

�@��_�C�R�����̎w�����͍̊ڋ@�́A�~�b�h�E�F�[�ʂɐr��Ȃ鑹�Q�������������A��s��̊����H�ɂ͔��e�𖽒������Ȃ������B

�@�₪�ē��{�q���́u���i�Ђ�イ�j�v��蔭�i������ꎟ�U�����F�i���C�R��т̎w�����@���A�~�b�h�E�F�[���ɂ������Ă͑�U���̗v����v�Ƃ̕��œd���ꂽ�B

�@����ɂ��Ƃ����ē�_�C�R�����́A�������ɏo���ҋ@�̎p���ɂ������U������O�@�ɂ������āA���̓��ڒ��̍q���܂��͓O�b���e�������\���e�Ɏ抷����悤�ɖ��߂����B

�@�Ƃ��낪���̔�����肩����Ƃ̍Œ��ɁA��_�C�R�����̍q���͌Q�̓~�b�h�E�F�[����������}�~�������@�Ɨ��R�u��̗v�ǁv�����@���Ȃ�A�����J�R�̗����n�q���̍U���������A���e�͈ꔭ���������Ȃ������B

�@���ő�\�Z�@�������w�������C�����h�E�X�v���[�A���X�C�R�����̒��ڎw�����ɂ���q���́u�G���^�[�v���C�Y�v�@�u�z�[�l�b�g�v�Ǝx���́u���[�N�^�E���v�O�ǂ�蔭�i�������͂̂����������@�l��@���A�܂������ɂ��̓�_�C�R�����S�@�����������čU�������B

�@���������{�R�̑�C�Ɨ뎮�퓬�@�͖ґR�Ɣ��������̂ŁA���̎O�܋@�����Ă��ꂽ�B

�@�����ނ�͓��{�R�̐퓬�@�Q���C�ʃX���X���̒ፂ�x�ɂ������̂ɐ�����������ł������B

�@����ƍ��x�́A�A�����J�q���́u�G���^�[�v���C�Y�v�Ɓu���[�N�^�E���v�������}�~�������@�����A�˔@�A�����܂�������ɎE�����ł����B

�@���傤�ǁA���{�q���́u�ԏ�v�̔�s�b��ɂ͎l�Z�@���Ȃ��ł������A�����܂����e�O���������������߁A�͓��̍q���̊i�[�ɂ��ّR�Ɣ��������B

�@�����Ċ͓��͉̊C�Ɖ����āA���Ɉ�ǂ̓��{�쒀�͂̎�Ŏ��������˂Ȃ�Ȃ������B

�@�܂��q���́u����v�ɂ͔��e�l�����������āA���̓��̌ߌ�ɓ��͂͑唚�����N���ĉΉ��ɂ܂�Ē��v�����B

�@�q���́u�����i������イ�j�v���܂���s�b�ɑ����̔�s�@���Ȃ�ׂĂ����Ƃ�����A���g�����e�O�����������đ�j���A���ŃA�����J�����͂�蔭�˂��ꂽ�������������ĂƂǂ߂��h����Ē��v�����B

�@���ꂩ�琔���Ԍ�ɁA�̂����ǂ̓��{�q���́u���i�Ђ�イ�j�v�͑����́u�h�[���g���X�v�}�~������墌Q�ɔ�������ďW���U���������A���e�l�����������A�����̟Y���҂����������A���q�����i�ߊ��R�������i������j�C�R�������͂Ɖ^�����Ƃ��ɂ����B

�@�����ē��͂͂��̏I��A���X�ƔR���Â��������A���̗����ɒ��v�����A

�@����A�A�����J�q���́u���[�N�^�E���v�͂����̎X��C�C��Ă������܂ʂ��ꂽ���^�̂悢�R�͂ł��邪�A���{�q���́u�v�̍U�����ɔ�������ĎO��������e�������ނ����B

�@����͂������Ēv�����ł͂Ȃ��������A�܂�������{�������������A����܂��v���I�ȑ��Q�͂����Ȃ������B

�@���������͂͑����ދ��𑁂܂��Ēf�s���Ă��܂����B

�@���̗����A�~������m��ɂ����悤���̍q���́u���[�N�^�E���v�̊͏�ō�ƒ��A���{�C�R�̈ɍ����Z�������͂ɔ�������āA���͂ɉ��Â����Ă����A�����J�쒀�́u�n�}���v�Ƃ���Ƃ��A���ɓ��͂͋����U�����Č������ꂽ�̂ł���B�@���ꂪ�~�b�h�E�F�[�C���Ō������ꂽ������ǂ̃A�����J�R�͂ł������B

�@���ē��{�@�������ɂƂ��Ă��т����Ȃ�s�ʖڂ̍Ō�̏o�����́A���E�ő�̈З͂��ق���d���m�͂́u�O�G�i�݂��܁j�v�u�ŏ��i�����݁j�v�̓�ǂ��A�~�b�h�E�F�[�ʂ�C��������̂Ɨ\������Ă����Z���Z�������ɁA�ӊO�ɂ��ō��̊C��ŏՓ˂������Ƃł������B

�@�����ė��͂��������Ă��߂��Ȃ����ނ���Ƃ�����A��ǂ̃A�����J�����͂ɔ������ꂽ�B

�@�����ăA�����J�C�R����ъC�����q����̋}�~�������@�́A�������ɏo�����Ă��̗����m�͂�nj������B

�@�d���u�ŏ�v�͐r��Ȃ鑹���������ނ�A�������܂ʂ��ꂽ���C����������܂łɈꃕ�N��v�����B

�@�܂��d���u�O�G�v�͑����̔��e�̖����Ɗ͓������̋����̗U���Ƃɂ���Ă��̂�������j���A���ɓ��v��ɒ��v�����B

�@�������ē��{�͑��́A�~�b�h�E�F�[�C��ő�s�k���i�����B

�@�q���͎l�ǂƔ�s�@��܁Z�@�ƁA�����Ƃ��n���������c�m�܁Z���̑r���́A�S����Ԃ��̂��Ȃ��Ж�ł������B

�@������ɓ��{�����́A�����q���͈�ǂƔ�s�@�O�܋@���������ق��ɍq���͈�ǂƏ��m�͈�ǂ��j�����Ɣ��\���ꂽ�݂̂ł������B

�@���������{���ł́A�A�����J�q���͓�ǁA���m�͈�ǁA�����͈�ǂ����������Ɛ�ʂ����\�����̂ł���B

�@����A���{�����ł́A�A�����J�̓y������ɍU�������Ƃ����̂Ő폟�j���ő傳�킬�������B

�@����̓A�����[�V�������̓�̏����A���Ȃ킿�A�A�b�c���ƃL�X�J���ł������B

�@�����������̗����́A���������̕��͂̃A�����J�R���r�����閳�l���̓����ʂɈ�N�Ԉȏ���B�Â��ɂ����Ƃ��������̗��R�ŏd�v�ł������̂��B

�@�A�����J�̐헪�ƂŁA���̖k�������{�{�y�ɂ������Ď�U�������킦�悤�Ɛ^���ɍl�������̂͒N���Ȃ������̂ł���B

�@�@�@�@�@�@��9�́@�K�_���J�i�������D��

top

�@�@�@�@�@�@�@�@1�@�K�_���J�i�������

|

���݂ǂ�ȃK�����D�D�̔��[�ƂȂ�f���L���ȃc���M��

|

�K���̃w���_�[�\����s��D�����������{�R��

����U�����w�����������������(�����w�����b�g�X)

|

�@�~�b�h�E�F�[�C��̓���ɁA�͂邩�����͂Ȃꂽ�쑾���m��Ŏ������邢�̌��݂ǂ�Ȑ퓬���J�n���ꂽ�B

�@���̌��펀���́A���ė��R�Ƃ��ɂقƂ�Ljꍏ���x������Ԃ��Ȃ��A���ɘZ�����Ԃ��Â����̂ł������B

�@�����Ă��̋����ȗ��R�́A�͂����Ă����ꂪ�����̖��́A�S�������Η\�f�������Ȃ������B

�@�A�����J�R���ł́A�閧�̍���]��c�ŋc�_���傢�ɔM�����B

�@���{�R�̃c���M���i�U���A�A�����J�ƍ��B�Ԃ̊C��⋋���ɂ������鋺�Ђł��邱�Ƃ́A�N���ЂƂ����F�߂�Ƃ���ł������B

�@�������}�b�N�A�[�T�[�����́A�A�����J�C�R��]���Ƃ����Έӌ����قɂ��Ę_�����A�������ɍ��s�����������āA���{�R�̏d�v���_���郉�o�E�����U������Ɨ~�����B

�@�Ƃ��낪����ɂ́A�A�����J�q���͔�s���������āA���{�R�̗����n�q�͂Ƒΐ킵�āA���܂�������ō��s�������˂Ȃ�Ȃ������̂��B

�@�A�����J�C�R�͐��̂����Ȃ��M�d�ȍq���͂ɁA����Ȃӂ��Ɋ댯��`�����邱�Ƃ͖]�܂Ȃ������̂ł���B

�@�����A�A�����J���O���͉p���Ƌ������āA�k�A�t���J�i�U����i�g�[�`���j���v�撆�ł������B

�@���̂��߂ɂ́A�ˑ�ȊC�R�����ƁA�������p���̌P�������A�����J�R�����̒��ŁA���C���t�c���̂������ق��̑S���͂�K�v�Ƃ����̂ł���B

�@����ŁA���̑��C���t�c���c���M�A�K�_���J�i�������̍U�����ɑI�肳�ꂽ�B

�@�����ē��t�c�́A�J���t�H���j�A�B�̊�n���A�����T���A���ցA����Ƀj���[�W�[�����h�֔h�����ꂽ�̂ł������B

�@����A���o�E���ɂ͎O��R��C�R���������̑攪��蘎i�ߕ��ƎR�c��`�i�����悵�j�C�R�����w�����̊C�R���\�܍q�����i�ߕ����Ȃ���{�R�i�ߕ�������A�c���M�����畝��܃}�C���̃V�[���[�N�C�����ւ��Ă��K�_���J�i�����ɁA��s��̌��݂����łɖ��߂��Ă����B

�@���̏��C���̓K�_���J�i�����ƃt�����_���̂������̖��̊C���ŁA�A�����J���������͂�����u�A�C�A���{�g���C���v�@�i�����̊͑D��ۂS�̊C��̈Ӂj�ƌĂ�ł����B

�@�����Ĉ��l��N�i���a�\���N�j�������{�ɁA���悢����{�R�̔�s�@�͂��̃K�_���J�i�����̃����K�n��ɐV�݂��ꂽ��s��ɐi�o������̂ƑҖ]����Ă����̂ł������B

�@�Ƃ��낪�A�����������A���\��ǂ̊͑D���Ȃ�A�����J��@���������A�˔@�A�o�������̂��B

�@����́A���ꂩ���N����ɁA������ɏo�������A�����J��C�R�����̂�������\���̈�̐ǐ��ɂ����Ȃ������B

�@�����ĊC�������́A�K�_���J�i�����ɖ���R�ŏ㗤�����B

�@�܂��ނ�̓c���M���ł́A�͂������퓬�̌�ɓ��{�R�̏��������ł���Ԃ��āA������̂����B

�@����������̐퓬�͂������Ɍ������āA�����҂債�Ă������B

�@���ǁA�A�����J�R�̓K�_���J�i�����ɖ��̑�R�����肾���āA���疼�̐펀�����o�����B

�@����ɂ����������{�R�́A�O���Z�疼�̑啔�����ɑ����āA�l�疼���������B

�@���ė��R�Ƃ��A�ԗ��A�}�����A�A�M�ѕa�Ȃǂɂ������Ă͂Ȃ͂��ꂵ�B

�@�����āA���ɑ����̎��{���́A���̂�����u�@�����Ȃ�ʌ��݂ǂ�ȓ��v�̃W�����O���̒��ʼn쎀�����̂ł������B

�@�������K�_���J�i�������̑匈��́A�C��Ƌōs��ꂽ�̂ł���B |

�K���̃W�����_���̒��ɗ��Ă�ꂽ�ČR�̖�����m�̕�

|

�@�@�@�@2�@�K�_���J�i�����̊C�� top

|

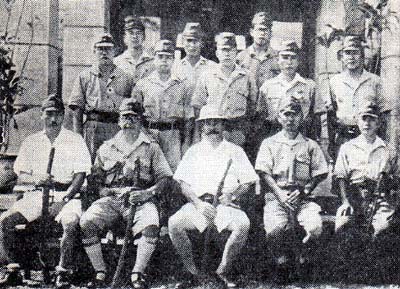

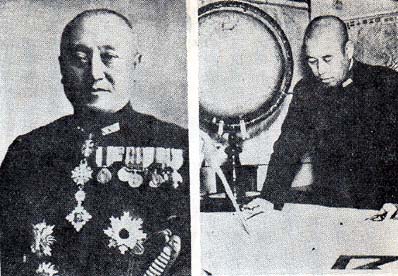

(�E�j���{�A���͑��i�ߒ����R�{�\�Z����

�i���j���͑��i�ߒ����ߓ��M�|����

|

�E���A�đ����m�͑��i�ߒ����j�[�~�b�c�����A

�m�b�N�X�C�R�����A�쑾���m�͑��i�ߒ����n���[�[�叫

|

�@��ꎟ�C���\�\�A�����J�R���K�_���J�i�����ɏ㗤���Ă���l�\�ꎞ�Ԍ�ɁA�攪�͑��i�ߒ����O��R��C�R�����̗����鏄�m�͎��ǁA�쒀�͈�ǂ��Ȃ���{�͑��́A���o�E�����쉺���āu�A�C�A���{�g���C���v�ɐi�����A�قƂ�ǐ�ǂ���ς���Ƃ���ł������B

�@�O��C�R�����́A�ނ̐퓬�������d�g�T�m�@�i���[�_�[�j�������A�A�����J�C�㕔���������������Ă��������ɂ�������炸�A���ɂ͂Ȃ͂������Ă����̂ŁA��Ԃ̉��肱�݂̊�P��@�������ăA�����J�d���m�́u�N�E�B���V�[�v�u�r���Z���X�v�u�A�X�g���A�v�O�ǂƍ��B�d���m�́u�L�����x���v��ǁA�v�l�ǂ��ꋓ�Ɍ��������B

�@�����ނ������肳��ɐ��}�C���O�i�����Ȃ�A�K�_���J�i�����ɗg�����̑����̃A�����J�A���D�Q��ߑ��r�ł��邱�Ƃ��ł����ł��낤�B

�@�������ނ͖邪������ƁA�A�����J�q���͔�s�����o������̂����ꂽ�̂ŁA�A���D�c�����������ɂ��̂܂ܔ�ނ����̂ł������B�@�����Ĕނ́A�A�����J�R���ł̐�D�̋@����킵�Ă��܂����B�@���̊C����A�����J���ł̓T�{���C��Ə̂��A���{���ł͑�ꎟ�\�������C��ƌĂ�ł����B |

�O��R��C�R����

|

|

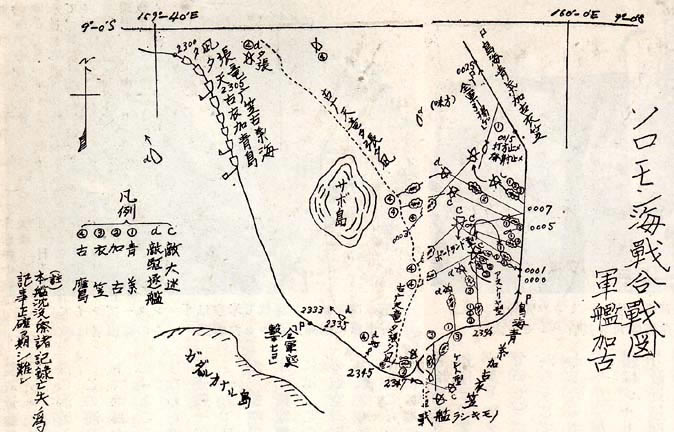

�@��ꎟ�\�������C��ɂ�������{�͑��̍q�Ր}�\�\

�@���{�C�R�攪�͑��i�ߒ����O��R�ꒆ���́A���́u���C�v�ȉ����ǂ̑S���͂𗦂��ă��o�E�����쉺���A���������|����̐^�钆�ɃT�{��������˔j�A�K���̕ČR���n�ɉ��肱�݂̖�P�����s�����B

�@�����āA���ߋ��������̂������C��Ƌ�����������ĕďd���u�N�E�B���V�[�v�u�r���Z���X�v�u�A�X�g���A�v����э��B�d���u�L�����x���v�A�v�l�ǂ������܂������܂��͌������A���̑��̊͒������j���đ叟���������߁A�S���قƂ�Ǒ��Q�Ȃ��A�ӋC�g�X�Ɗ�n���o�E���w�����������B |

�@��C���\�\�K�_���J�i�����ɏ㗤�����܂�c���ꂽ�A�����J�R�n�㕔���w�����A���L�T���_�[�E�O�@���e�N���t�g�C�������̗�����C�������́A���̊m�ےn��̎��E�ɖh�q�����߂��炵���B

�@����A�R�{���������̓��{�C�R�����́A�A����Ԃɋ쒀�͂��Ȃ�A���⋋���������肾���āA�S�ڂ�������̓��{�R�̒��ԕ����֑����������J�n�����B

�@������A�����J�R�ł��u�����}�s�iTokyo Express�j�v�ƌĂB

�@�����Ĕ�����\���ɂ́A���́u�����}�s�v��j�~���A�܂��������o�E�����A����A������{�R�̒����������@�����邽�߂ɃA�����J�퓬�@��������K�_���J�i�����̔�s��ɓ��������B

�@������\�l������\�ܓ��ɂ킽��A�����̃A�����J�퓬�@���́A�R�{�������K�_���J�i�����̓��{�R�����A���������W�Q����A�����J�C�㕔��������A�������Ɍ��ł��ׂ���}�����u���v������j�~����̂ɖ��������B

�@���̌��ʂ���\�������C���ł����āA���{�y�q���́u����i��イ���傤�j�v�͌�������A�A�����J�q���́u�G���^�[�v���C�Y�v�͑�j�����B

�@�܂��K�_���J�i��������n�Ƃ���A�����J�q���͓��{���m�́u�_�ʁv�����j���A�G�X�s���c������o�������l���̂a17���R�����@���͋쒀�́u�r���i�ނ��j�v�����������B�����ē��{�R�̑��������́A���ɃK�_���J�i�����ɏ㗤�������Ȃ����B

�@����������͌���I�ȊC��ł͂Ȃ������B������A�����J���ł́A���\�������C��ƌĂ�ł���B |

��\�������C��ŕċ��u�G���^�[�v���C�Y�v��

��s�b�ɔ��e�����������u�ԁ\�\���̎B�e�҂͐펀����

|

�@��O���C���\�\�㌎����ʂ��āA�A�����J�C�������̓K�_���J�i�����ő������ꂽ���{���R�����ƊԒf�Ȃ�����Ȑ퓬���Â����B

�@�����ċ㌎���{�ɂ́A�A�����J�R�͏㗤���X�ɐ�̎g�p���̃w���_�[�\����s���i���{�R�̓����K��s��ƌĂ�ł����j�ɂ���������{�R�̖җ�ȒD�U�������낤���Č��ނ��āA���₤������s������Ƃ������̂ł������B

�@����A�㌎�\�ܓ��ɂ͓��{�R�̈ɍ���������͂̓V���[�}���C�R�卲���͒��ŁA�吼�m���ʂ��ŋ߂ɉ�q���Ă�������̍q���́u���X�v�v�����������B

�@���ŏ\���\������\����ɂ킽��A�ŏ��̃A�����J���R�����������K�_���J�i�����ɓ����������ɁA�T�{������킪�N�����B

�@����͖�Ԃ̌���ŃA�����J�͑��̏�����A���A���{�͑��͏��m�́u�Ñ��i�ӂ邽���j�v�ȉ��쒀�͎O�ǂ��������ꂽ�B

�@���������{�R�͑����̑��������Əd�C��g�������B

�@������A�����J���ł̓G�X�y�����X���C��ƌĂ�ł��邪�A���̊C��̌�ɂЂ��Â��āA���{��͕����̓K�_���J�i�����ɓ������ăw���_�[�\����s���C�����A�����ɂ������A�����J�@�̑唼��j���B

�@��l���C���\�\�@�\���\�����ɁA�E�C���A���E�n���[�[�C�R�����̓j���[�J���h�j�A���̍`�k�[���A�Ɏi�ߕ���u�����쑾���m���ʘA�����R�̑��w�����Ƃ邱�ƂɂȂ����B

�@���o�E�����K�_���J�i�����ɑO�i�������{�R�̑�\���R�i�ߊ��S�����g�i�ЂႭ�����͂邫���j���R�����́A������A�����J�R�̎�������U������ƑS�͂������đ��U�������s�������A���s�ɏI�����B

�@�������ꖼ�̊C�R�m���͑��܂��ĎR�{�����ɂ��Ăāu���I�@��s��͒D��܂����v�Ƃ�����œd�����̂ł������B

�@����ɂ��œ쑾���m�C�킪�N�����B

�@����̓g�[�}�X�E�L���P�[�h�C�R�����w�����̃A�����J�q���͓�Ǒߓ��M�|�i�̂Ԃ����j�C�R���������̍q���͎l�ǂ̌���ł������B

�@������A�����J���ł̓T���^�N���X�����̊C��ƌĂB

�@���̊C��̌��ʁA�A�����J�q���́u�z�[�l�b�g�v�͓��{�q���̗������������ނ��Ē��������B

�@�Ƃ��낪���{���ł́A�����Ƒ���̐�ʁ\�\���Ȃ킿�q���͎O�ǁA��͈�ǁA���m�͎O�ǁA�쒀�͈�ǂ����������Ɣ��\�������̂��B

�@����A���{�@�������͈�Ǒ������Ȃ��������A�q���́u�Ē��i���傤�����j�v�Ɓu�����i�����ق��j�v�̓�ǂ͑�j���A�܂��͍ڋ@��S�@���������B�������A�A�����J�R�ɂ́A���̎��܂łɓ쑾���m���ʂł͂킸����ǂ̍q���͂����c�����Ă��Ȃ������̂ł���B

�@���̍q���́u�G���^�[�v���C�Y�v�ł������A�s�����邱�Ƃ͂ł������呹�Q�������ނ��Ă����̂ł������B

�@����C���\�\���{�R�̃K�_���J�i�����D��̊����ꝱ�i�����Ă��j�̑��U���́A���ꂩ��O�T�Ԍ�ɊJ�n���ꂽ�B

�@�\�ꌎ�\�O�����\�ܓ��ɂ킽���Ԃ̌���ȍ��헐���ŁA�A�����J�C�㕔���͏��m�͓�ǂƋ쒀�͎��ǂ��ꋓ�Ɏ������B

�@���������{�C�㕔�����܂���́u��b�v�u�����v��ǁA���m�́u�ߊ}�v��ǁA�쒀�͎O�ǂ𒋊Ԃ̃A�����J�����n�q���̔����ɂЂ��Â��āA��Ԑ퓬�Ō������ꂽ�̂ł������B

�@�����čň��̑�E�C�́A�\�ꌎ�\�l���Ƀw���_�[�\����s����o�������A�����J�����@�����A�c�����O�i�炢�����j�C�R�����w�����̑��������̌쑗�D�c�̏�ɗ��P�������Ɋ����������ꂽ�B

�@�A�����J�@�͂��̓����A���{�A���D���ǂ����������B

�@�������c���C�R�����́A�c�������A���D�l�ǂƋ쒀�͏\��ǂ𗦂��đO�i�����B

�@�����Ċe�A���D�̓K�_���J�i�����̊C�݂ɏ�肠���ċ��s�㗤�����킾�Ă����A�����ŃA�����J�����@���ƈ�ǂ̃A�����J�쒀�͂̂��߂ɂ���Ɍ��j����Ă��܂����B

�@���̋쒀�͂͂��傤�Ǔs���悭�A�����̓��{�A���D�������܂������̂ł���B

�@���ꂪ�O���Ԃɂ킽���Ď������邢�Ő��ꂽ�K�_���J�i�������C��ł���A���{���ł͂�����O���\�������C��ƌĂB

�@��Z���C���\�\���܂�A�����J�C�R�͓�\�������Q�����ʂŐ��C�D�������邱�ƂɂȂ�A�܂��K�_���J�i�����̗���ł��������Ăӂ����яd��ȋ��Ђɂ��炳��邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�悤�ɂȂ����B

�@�\�ꌎ���ɋN�����^�T�t�@�����K���C��́A�K�_���J�i�������D��̂��悢���l�߂ł������B

�@����͓��{���ł̓����K�����ƌĂꂽ�B���Ȃ킿�A�c���C�R�����̗������������́A�K�_���J�i�������n�ɓ˓����āA�A�����J���m�͈�ǂ����������̏��m�͎O�ǂ��j�������A�ނ̕����͋쒀�͂�����ǂ��������݂̂ł������B

�@�܂��\�ꌎ�ɁA�V�݂̑攪���ʌR�i�ߊ��������i�ЂƂ��j���R�����́A�K�_���J�i�����D��̖��߂��ăW������胉�o�E���ɔh�����ꂽ���A���ǂ��̖��߂͎�����ꂽ�B

�@�����ē��{�R�̍ō��������̓K�_���J�i�����Ɏc������S���C�R������P�����邱�ƂɌ��肵�A���N�̈��l�O�N�i���a�\���N�j�͂��߂Ɂu�����}�s�v�͎O��ɂ킽���ԍq�s�ŁA�Ō�̎c�������ꖜ��疼�����e�A�����āA�����Ԃ�I���ɓP���������������̂ł������B

�@�j�[�~�b�c�����́A���{�R�̂��̓P�ލs���̏n���Ɛv���Ƃɂ͌h�ӂ�\�����B

�@����͂��傤�ǃn���[�[�C�R���������̃A�����J�͑����A���{�R�̓K�_���J�i�����ɂ���ɑ�����������������̂Ɨ\�����āA�h���I�̌x���z�u�ɂ��Ă��鋕���˂���Ċ��s���ꂽ�̂ł������B

�@�K�_���J�i�������D��ŁA�A�����R�͌R�͓�l�ǁA���v���Z�A��l�Z�g�����������B

�@����ɂ������ē��{�R�̑����͂قړ��l�ŁA�R�͓�l�ǁA���v��O�l�A���O��g�����������B

�@�������A���̑����g�����ɂ͂ӂ��܂�Ă��Ȃ������̗A���D�̑r���������ɂ������āA���{�R�̐l�I�����͘A�����R�����͂邩�ɐr��ł������B

�@�������푈�͂��łɈꃕ�N���o�߂��āA�A�����J�̌R���H��͂��܂�}���Ȑ��Y�����ɔn�͂������Ă����B

�@���������ē��{���݊p�ő����ɂ́A���͂⎞�@�������Ă����B

�@�Ȃ��Ȃ�A�A�����J�͓��{���ƂĂ������R�͂��������A��s�@���c�m���P�����邱�Ƃ��ł������炾�B |

�c���M�`���Ŕ������ꂽ���{�C�R��l��������q��

���̎�̕������{�͑�ʂɍ�������A��ʖw��ǂ͂Ȃ������B

|

�L�^�ʐ^ 2 top

|

�q���́u�z�[�l�b�g�v�̔�s�b�ɖ��ڂ��ꂽ

������P�p�̕ė��R�a25�^�~�b�`�F���o�����^�����@�̌Q�B

|

������P��ڂ����đ����m����}�i����čq���́u�z�[�l�b�g�v

���l��N�i���a�\���N�j�l���\�����ɓ˔@��������P����

�Ĕ����T���́A�����m��̂ǂ�����̔鋫�V�����O�����

��ї��������̂ł���ƁA���[�Y�x���g�哝�̂͐����������A

���{�R�̎�]���͕ߗ��ɂȂ��������������������肵�āA

���͂₱�̎�������{�{�y���ČR�̍U���ɂ�������

���S�łȂ����Ƃ�������̂ł���B

|

|

�X��C�C��̑����\�\�܌�������������{�@��������͂̍q�����ƌ��킵�Ĕ��j���サ���čq���́u���L�V���g���v�B

�����ދ��̂��ߔ�s�b�ɎE�����đ卬����悵�Ă���B

|

|

�X��C�C��̑����ɕċ@�������ƌ��킵�āA�җ�ȗ��������A

�K���ɓّ�����Ƃ�����{���u�˖P�i���傤�����j�v�B

|

�X��C�C��̑����ɁA�ċ���蔭�i������s���̗��������A

��痎�ނ������{����Ē߁i���傤�����j��B

|

|

�@���{�d���m�́u�O�G�i�݂��܁j�v�̍Ŋ�

�@�~�b�h�E�F�C�C��̖����̒nj���ŁA�I�c�����w�����̋��͂ȏd���u�ŏ�i�����݁j�v�Ɓu�O�G�v�́A�A�����J�����͂�

��ԏo���ɂ��ǂ낢�āA�ō��̊C��ō����ʼn���^���̍ۂɏՓˁA���������B

���̗��͂͂����܂��A�����J�@�ɔ�������A����ɂ킽��җ�ȗ������������ނ��đ�j��

�u�ŏ�v�͐h�����Ĕ�ޓّ��������A�u�O�G�v�͑唚�����N���āA������ɒ��v�����B

�@�@���̌��I�Ȏʐ^�́A�u�h�[���g���X�v���������@��@���A���̓�͂̋ʐ^���B�e���邽�߂ɓ��ʖ��߂��ďo�����A

�u�ŏ�v�̏��݂͔����ł��Ȃ��������A���̐��O�̋��ɂ������O�G�v���Ƃ炦�ĎB�e�ɐ����������̂ł���B

|

|

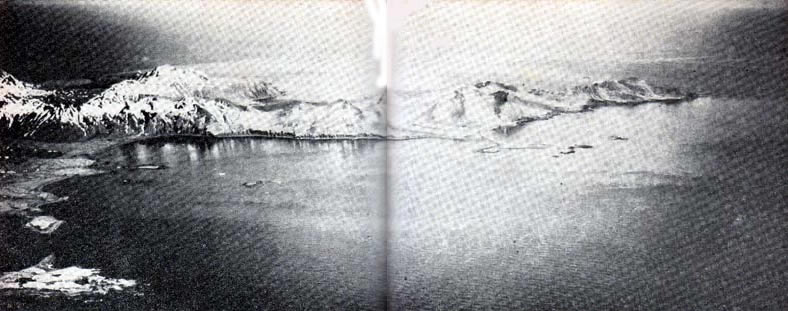

�ČR�̏㗤���O�̖ҖC�������ĉ��㒆�̃c���M���B

|

�e�i���͂̌���\�\�ČR�̃K���㗤�̕�ɋ��������{�R�́A�O�A�������݂̈�؎x�����}篓]�i���������A�������̓e�i���͒n��ő匃��̖��S�ł����B��؎x���̑S�ł����e�i���͂̌���̐Ղ́A���{���̎��r�݁X�Ƃ��ĉ͌��̍��߁A�K������̋��낵���l������Ă���B����͂��ꂩ��O���N�������������m��̒n���̐킢�̌��^�ł������B |

|

�K�_���J�i�����ڂ����ēːi����ăV���[�}����ԁB

|

|

�\����\�Z���̓쑾���m�C��̎����\�\�r�͗l�̈��W�����ɂ͑�C���y��ʂɍ������_��`���A

���ė��@�������̊C�̐�͔��M�������B�������č��͓��{�������̍U������

�������̕ċ��u�G���^�[�v���C�Y�v�ŁA���̉E���̐�������ɂ͐�́u�T�E�X�E�_�R�^�v�Ƌ쒀�͂�������B

|

|

�K���̗��㌌��̊ԂɁA�C��ł͕⋋�A���킪�������A�㌎�\�ܓ��ɗA���D�쑗���̕ċ��u���X�v�v�͓��{�����͂Ɍ������ꂽ�B

|

�쑾���m�C��ŕĐ�͢�T�E�X�E�_�R�^�v���߂�����

�C��X���X���̒�����s�ŗ��P������{�����@�B

�K�����D��Ɋ��������ĊC�R�����@���A���{�C�R��n�g�m���[�`��

��ԋ�P���āA���{����@��́u�H�ÏF�v�����̌��i�B

|

|

�K���G�X�y�����X���t�߂ő�j�����A���D�u�S�{��ہv

|

�K���C�݂ʼn��㒆�̓��{�A���D�c�̍Ŋ�

|

�@�@�@�@�@�@��10�́@�j���[�M�j�A�A�p�v�A���ʍ��

top

�@�@�@�@�@�@�@1�@�u�i�̐퓬

�@���l��N�i���a�\���N�j�܌��A���{�R�̃|�[�g�E�����X�r�[�U�������i�x��x���Y���R�����w���̓�C�x���j���̂��������蓹�C�R�����̗�����A���D�c���X��C��蔽�]���Ĉ����Ԃ�����ŁA���{�R�̐헪�Ƃ̓j���[�M�j�A�̃p�v�A�������U������ʂ̍��v��𗧈Ă����̂ł������B

�@����ɂ���ē��{�R�͎X��C���x�z���A����ɍ��B�k�����ʂ��C���肵�����艟�������邱�Ƃ��ł����ł��낤�B

�@���̐V���v��ɂ��A�U���������p�v�A�k�݂̃u�i�t�߂ɏ㗤���A�������̓I�[�E�F���E�X�^�����[�R���n�т̏s�ӂ�˔j���ă|�[�g�E�����X�r�[�𗤘H���U�����邱�ƂɂȂ��Ă����B

�@����Ɠ����ɁA���̎x���������C�H�ɂ��p�v�A���[�̃~���l�p�ɏ㗤����\��ł������B

�@�u�i�t�߂ɏ㗤�������̓��{�R�����͌����A�T���A����уt�B�W�[�������̍U������}���Ă������̂ł��������A�~�b�h�E�F�[�C��̌��ʂł����̍U����킪��j�Z�ɂȂ����̂ł���B

�@�����ăA�����J�q�������{�R�̗A���D�c��j�~����̂Ɏ��s�����A���Ɏ�����\���Ɉ�A��Z�Z���̍U���������㗤�����̂ł������B

�@���̕��͂͒����A��������Ĉ��Z�Z�Z���ɒB���A�x��x���Y���R�����w���̉��ɂ��悢��R�R�_���i�g���C���j���o�R���X�^�����[�R�n�������Đi�����邱�ƂɂȂ����B |

|

�@����A�~���l�p���ʂւ̏㗤���A������\�ܓ��ɊC�R���ʗ�������Z�㖼�ɂ���Ċ��s���ꂽ�B

�@���������̃u�i����у~���l�p�����Ƃ����̖ړI���ʂ������S�Ȏ��s�ɏI�����B

�@���Ȃ킿�A�~���l�p�㗤�����͍q��������邱�ƂȂ��u������ɂ���A���Ŕ�����\����ɓ��{�A���D�c�͑�㗤�������Z���������낤���ėg����A�A�����R�̖җ�ȍq��U���������ނ��Ēǂ��͂���Ă��܂����B

�@���ō��B�R�����̓W���W����s��̍U������}��������㗤���������ނ��āA����ɏ㗤�������������������j���Ă��܂����B

�@����A�x�䗤�R�����̗�����u�i���ʂ̏㗤�����́A�p�v�A�k�݂��R�R�_���i�g���C���j�j���Đi�����J�n���A�㌎�\�����ɂ́A���̕����̈ꕔ�͎��ۂ��|�[�g�E�����X�r�[���w�Ă̊Ԃɖ]������O��}�C���̒n�_�܂œ��B�����B

�@�������㗤�����̓X�^�����[�R�n�̕��������s�ӂ������ĖC�����������Ƃ��ł��Ȃ��������߂ɁA���̒n�_�ō��B�R�̂��߂ɑj�~����A�t�Ɍ��ނ���͂��߂��̂ł������B

�@���ă}�b�N�A�[�T�[�����̓p�v�A�k���D��̂��߂ɘA�����R���ʂ}�h�������A����̌o���̂Ȃ��V��̌R���������Ă��̕��ʂ̃W�����O���n�тŐ퓬���邱�Ƃ��͂Ȃ͂�����ł��邱�Ƃ�m�����̂ł���B

�@���Ȃ킿�A�u�i�A�S�i�A�T�i�i���_�̊e�v�n���U������̂Ɏ��ɘZ�����Ԃ����������B

�@�����Ă��钘�҂́A���̕��ʂ̐퓬�ɂ��āu���E���ł����Ƃ��拭�Ȑ퓬�v�Ƒ肷��{�����M�������炢�ł������B

�@�e�v�n�����������{�R�����͞��q�̊ۑ��Ŋ��Ɉ͂����n�������\�z���A����ȔM�ю��̍����̉��Ɍ����ق�A�����čI���ɐ������Ă����B�A�����R�����͓��{��������̂��e�Ղł͂Ȃ������B

�@�����ē��{����T���ɏo����������́A���Ȃ炸�I���ɂ����ꂽ�p�Ȃ��G�̂��߂ɎˎE�����̂���ł������B

�@�}�b�N�A�[�T�[�����́A�W�����O���퓬�ɂ��ĉ����w��ł��Ȃ��������̃A�����J���R�����ɂ������ĕs�@���ɂȂ��Ă����B����ŁA�ނ͓����ʂ̗��R���O�\������t�c�����X�R���āA�V�����A�C�P���p�[�K�[������h�����A���̖��߂�^�����B

�@�u�u�i��D��A�����炸��ΐ����ĕ����߂�ȁI�v

�@���l�O�N�i���a�\���N�j�ꌎ�A���ɔނ͂��̖��߂�����悭�ʂ��ď����������߂��B

�@���̕��ʂ̋����A�Ïʖ��̎U�݂��鐅��ł͓����A�������i�s���̃\�������Q�����ʂ̐퓬�Ŏg�p�ł����悤�ɁA�C�R�̑�^�͒����g�p���邱�Ƃ͕s�\�ł������B

�@����ŏ��^�͑D���A�R�����j���[�M�j�A�̂͂Ă܂ʼn^�сA�܂���s�@���R�x�������ĕ����̋A���Ɏg�p���ꂽ�̂ł���B�܂��j���[�M�j�A�̓y�l�́A���H����ъ����H�̌��ݍ�ƂƁA���a���̌㑗���e�Ƃɑ傢�ɍv�������B

�@�i���̕��ʂ̐퓬�ŁA�A�����J�R�̎�̑���̓}�����A���҂���Z�Z���o�����̂ł������B�j |

�v�i����ŕČR�ɕ߂�ꂽ���{�R�̕ߗ����쑗���̌��i

�v�i�U���Ɉ���ꓬ�����A�C�P���o�[�K�[����

|

�@�@�@�@�@�@�@2�@�r�X�}�[�N�C�C�� top

�@���l�O�N�i���a�\���N�j�A���o�E���̓��{���C�R���i�ߕ��ɂ́A�����A�p�v�A�i�����j���[�M�j�A�j�̗v�n���G�ɂ������O�A�܁Z�Z�����Ȃ����������邽�߂ɁA�V�݂̑�\���R�i�R�i�ߊ����B��\�O���R�����j�̕��͖A�Z�Z�Z���}�h���邱�ƂɌ��肵���B

�@�����ċ쒀�͔��ǂƗA���͔��ǂ͂��̑��������ڂ��āA�O��������łɃ��o�E�����o�`�����B

�@���̓��̌ߌ�A�A�����J�R�̏����@��@�͂��̓��{�R�̌쑗�D�����F�����̂ŁA��������ɃA�����J�̏d�����@���@����ꎟ�U�������킦�āA�A���D��ǂ����������̓�ǂ��j�����B

�@��q�̋쒀�͂̂����̓�ǂ́A���̐����ҋ�܁Z�����~�����ē���A���G�ɏ㗤�������B

�@�c�]�̌쑗�D�c�͈ˑR�A��q���Â������A�A�����R�̏d�����@�Ȃ�тɒ��^�����@�̑�Q�̗��P���������B

�@�����̔������͂��̓������łɁA�]���̍��X�x���������C��X���X���̔��������̕����ق邩�ɐ��m�ł��邱�Ƃ��w��ł����̂ł���B

�@�����Ďc�]�̗A���D�Q�͂����܂��Ђ��������āA��ʉΉ��ɕ�܂�Ē��v���A�܂��A�������v���Ȃ������A���D�͌�ŃA�����J�C�R�̋������ɂ���Č�������Ă��܂����B |

�r�X�}�[�N�C�C��Ɋւ��铖���̑攪�͑��i�ߕ��i���o�E���j�̐퓬�L�^�\�\

���̋M�d�ȋ@���L�^�̎����悤�ɁA�����r���̑�O��������̉w���́u����v

�u�r���v�u�����v�u���_�v�u���Õ��v�u�ᕗ�v�u�Y�g�v�u�~�g�v�̔��ǂ́A�j���[�M�j�A�����

���G���ʂւ̑��������ڂ����A���D���쑗���A���l�O�N�i���a�\���N�j

�O������A�O���̗����ɂ킽��P�j�[�����w�����̍q���̖ҍU���A

�u�����v�u���Õ��v�u����v�u�r���v�l�ǂ���������A�A���D�͑S�ł����B

|

�@�\�Z�ǂ��Ґ����ꂽ���̌쑗�D�c�̂Ȃ��ŁA�킸���Ɏl�ǂ̋쒀�݂͂̂������c���ēّ������̂ł������B

�@�����ĎO�A�Z�Z�Z���������˔j������{���C�R�����̐퓬�l�����C���œM�����A���邢�͐펀�����̂��B

�@���̌�A���{�R�͂��͂�A�p�v�A���ʂւ̕��͑�����朐��͂ɂ��ق��́A�S����}���Ȃ��Ȃ����B

�@����͎��ɘA�������̑叟���ł���A�܂����l�O�N�i���a�\���N�j���̓쐼�����m���ʂɂ�����A�����Ƃ��d�v�Ȃ�C���ł͂��������A�������A�����R�q���͂���ɂ���ȏ�̑��ʂ��咣�������̂��B

�@���Ȃ킿���{�쑗�D�c���ǂƂ��S���A�������Đl����܁A�Z�Z�Z���E�����Ƃ����̂ł���B

�@�쐼�����m���ʍq���i�ߊ��ł������W���[�W�E�P�j�[���R�����͐��̈��l��N�i���a��\�l�N�j�Ɋ��s���������̒��ł��ˑR�A���̑��ʂ��咣���Ă��邪�A���������̃r�X�}�[�N�C�C��̐����������͂��łɂ���܂łɐ��N�Ԃ��L���m��킽���Ă����Ƃ���ł���B

�@���l�O�N�i���a�\���N�j�O���܂łɘA�����R�q���́A���̘Z�����ȑO�̕��͂����͂邩�ɋ���Ȃ��̂ɂȂ��Ă����B

�@����ŃP�j�[�i�ߊ��́A���̃r�X�}�[�N�C�C��ɎO�Z�Z�@�ȏ���o�������邱�Ƃ��ł����̂ł������B

�@���̒��Ŕނ͂킸���܋@���������Ă��Ȃ������B

�@����ɔ����ē��{�R�́A���̌쑗�D�c�̍q���i���j�̂��߂ɏo�������퓬�@�Q�̒��œ�Z�@�Ȃ����O�Z�@���������B

�@�@�@�@�@�@�@3�@���G�A�T�����A�̐퓬

top

�@�u�i�n��̒����A�S���i����j����퓬�̌�ɂÂ��āA�j���[�M�j�A���ʂ̒n��퓬�͂��܂芈���ł͂Ȃ������B

�@���{�R�̏d�v�ȍ����n�ł��郉�o�E�����A�}�b�N�A�[�T�[�����̃j���[�M�j�A�C�݈�A�܁Z�Z�}�C���ɂ킾��i����j�~���Ă��邱�Ƃ����ĂƂȂ��Ă����B

�@�����ă��o�E���͉�����ɂ́A�\�������Q���Â����̍U�����őP�̓��ł������낤�B

�@����͓����ʂł̓A�����J�C�R�͂��L���Ɏg�p�ł�������ł���B

�@���l�O�N�i���a�\���N�j�Ă̖����ɁA�悤�₭�}�b�N�A�[�T�[���������̕����͑O�i�̑Ԑ����ƂƂ̂����B

�@�����\�����ɁA�쐼�����m���ʍq���i�ߊ��P�j�[���R�����̓h�{�h�D�����E�F���N�ɂ킽��S�n��ɔ����@��Z�l�@���o�����āA�ŋ߂Ƀ��o�E����葝�h���ꂽ����̓��{���R�@���Z�@�����j�����B

�@�����ė����̘A����P�ɂ���āA����ɑ����̓��{�R�̔�s�@�����ł��A���ݒ��̘A�����R�̍q���n�ɑ�����{�R�̍q���v������܂����Ă��܂����B

�@���G�̓}�b�N�A�[�T�[���������̕����ɂ���āA�㌎���ɐ�̂��ꂽ�B

�@�܂����G�����̃|�|�C�ɂ͍��B�R���������p���ɂ���ď㗤�����s���A����ɑΊ݂̃i�a�u�ɃA�����J�R�����P�A�����~�������B

�@���{�R�ł͐V�C�̑掵�����n�i�ߊ��X�����C�R�������ɍ���ꎵ�l�����͂ɂ���ē����ʂɂЂ����ɏ㗤���A��]�I�Ȑ퓬������@�������ʁA�ނ͂��̎w�����̊C�R������A�Z�Z�Z���ɂ������āA�t�[�I�����������f���ēP�ނ��閽�߂����B�@�i�Ȃ��A��\��t�c������p�����R�����w�����̗��R�������A�Z�Z�Z���������ɓP�ނ����B�j

�@�ނ�̓}�����A�������i���傤���j����W�����O���n�т�˔j���Č܁Z�}�C���s�i����̂Ɉꃕ���Ԃ�v�������A����ł��C�R������A�܁Z�Z���A���R�����܁A��܁Z�����P�ނ������������Ƃ��m���ׂ����Ƃł������B

�@����ɓ��{�R�̗v�Ղł������T�����A���A���H���i�������A�����R�����̍U���ł��낭���ח������B

�@���̘A�����R�̏����Ɉ������āA�������Ƀt�[�I�������̐�[���܂���Ė�܁Z�}�C�������ɂ���t�B���V���n�[�t�F���ɂׂ̕������㗤�����B

�@�������ăt�B���V���n�[�t�F���h�q�i�ߊ��i�����D���c���j�R�c�h�O���R�����w�����̓��{�R�܁A�Z�Z�Z���͑��ʂ�����Ĕ��}�C������ނ��悬�Ȃ����ꂽ�B

�@�����ď\�ꌎ���{�ɓ������͂قƂ�ǟr�ł���A���낤���Đ��c���������͊C�݂Â����ɏ��X�ɁA����������ꓬ���Ȃ���V�I�ɂނ��Č��ނ���Ă��܂����B

�@���ɃV�I�͈��l�l�N�i���a�\��N�j�ꌎ�ɍ��B�R�̎�Ő�̂��ꂽ�̂ł���B

�@�@�@�@�@�@��11�́@�����\�������Q�����

top

�@�}�b�N�A�[�T�[�����̟����i�����j�������j���[�M�j�A�ő�U�����J�n���鏀�������Ă���ԂɁA�n���[�[�C�R�叫�̎w������C�㕔���̓\�������Q���̓��̒�q�i�͂����j�������Ėk����J�n�����B

�@�����Ĉ��l�O�N�i���a�\���N�j�A���{�R�̍Ō�̕������K�_���J�i�������P���������傤�Ǔ������ɁA�n���[�[�C�R�叫�̓K���̖k������l�Z�}�C���ɂ��郉�b�Z���������̂����̂ł���B

�@���̈��l�O�N�i���a�\���N�j�̏t�̊ԂɁA���{�q���̓}�b�N�A�[�T�[�����̎w�����ɂ���p�v�A�Ɠ��l�ɁA�����̃��b�Z�������Ȃ�тɃK�_���J�i�����ɂ���A�����J�R��n�ɂ������Đ���ɂ킽����P�����s�����B

�@���Ȃ킿�A�R�{�\�Z�����͓������łɃ��o�E���ɓW�J���Ă�����n�q�͖���Z�@�i���\�܍q�����j�����邽�߂ɁA���̟����̍q���́u�����i���������j�v�u�����i�����ق��j�v�u�����i�͂₽���j�v�u����i�Ђ����j�v�l�ǂ͍̊ڋ@��ꔪ�Z�@�Ƀ��o�E���i�o�𖽂����B

�@�����Ďl�������A���o�E���ƃu�C������n���o���������{�@��Z�Z�@���A�K�_���J�i�����ɑ��P���������̂ł������B

�@���̒��ŏ��Ȃ��Ƃ����@�����Ă��ꂽ���A����ɂ������ăA�����J�R�͊C���q���̎��@���������B

�@�����������̊C�����c�m�̒��ŘZ���͋~�����ꂽ�B

�@���ꂩ��l����̏\����ɁA�R�{�����̓j���[�M�j�A�̃A�����J�R��n�̂���I���p�ɂ������ċ�l�@���o�������A����ɗ��\����ɂ͈ꎵ�l�@�����肾���ĘA�����������s���A�܂��\�l���ɂ͈ꔪ�Z�@���o�������ă~���l�p����P�����B�����̎O��ɂ킽����P�ɂ���ăA�����J�@���@�����j���ꂽ���A���{�R�͐�ʂ��ꎵ�܋@�Ɖߑ�ɔ��\�����B |

���o�E����n�̎i�ߕ��ŁA�u���v���u���ɏo�����O��

�C�R�q��U����������ɓ��炷��R�{����

|

�@�܂�����P�ŏ��^�͑D�ܐǂ��������ꂽ���A���{�R�͏��m�͈�ǁA�쒀�͈�ǁA�A���D��ܐǂ����������ƌ֑�Ȑ�ʂ����\�����B

�@���ǁA�R�{�����������Ƃ��Ƃ��m�炸�ɂ���������A�����I�̐�ʂ͂����Ȃ������B

�@�~���l�p��P�̓����ɁA�R�{�����́u���v������i�\�������A�j���[�M�j�A���ʍq�Ő�Ȃ�тɓG�͑��U���j�����łɐ����������̂ƐM���āA�����̎���߂𖽗������B

�@���ꂩ������ɔނ͐펀���Ă��܂����B

�@�쑾���m�͑��i�ߊ��n���[�[�C�R�叫�͓��{���R�̖��d�ʐM��T�ĉ�ǂ��A�R�{�������l���\���������O�\�ܕ��Ƀu�[�Q���r������݂̃u�C����s��ɓ�������\���m�����̂ł������B

�@���̓����ɂ́A�A�����J���R�q���͑o���̂o38�������퓬�@��z�����Ă����B

�@�����Ă��̂o38�퓬�@����Z�@���K�_���J�i�����̃w���_�[�\����s���蔭�i���āA�r���ɉ�݂�����{�R��̉��̓��ׂ̓d�g�T�m���i���[�_�[�j�̌��O���Œ�����Ă��āA���傤�ǎR�{�����̓���@�����o�E�����瓞�����铯�����Ƀu�C�����ɓ��B�����B

�@�����ăA�����J�퓬�@���̈�@�́A�R�{�����̓���@���u�[�Q���r�����̃W�����O���̒��Ɍ��Ă��ĕ��ӂ����̂ł���B

�@�܂��ނ̎Q�d���F�_��i�������܂Ƃ߁j�C�R�����̓��悵�����̈�@���C�����Ă��ꂽ���A�ނ͐��c�����B

�@����A�A�����J���̂o38�퓬�@���̒��̈�@�́A�R�{������s�̓���@�����쒆�̓��{�퓬�@�̂��߂Ɍ��Ă��ꂽ�B

�@�R�{�����̐펀�͓��{�̐푈�ړI�ɂƂ��đ�Ō��������B

�@�ނ̌�C�ɂ��É�����i�����݂˂����j�C�R�叫���C�����ꂽ���A���叫�͂��ꂩ����N��Ƀt�B���s�����ʂōr�V�̔�s�@���̂Ő펀�����̂ł������B

�@���l�O�N�i���a�\���N�j�Z���O�\���ɁA�A�����J�R�̗��R�����ƊC�������̓K�_���J�i�����k����܁Z�}�C���̃j���[�W���[�W�A���C�݂̉����ɂ��郌���h�o���ɏ㗤�����B

�@���{�R�̍q���́A���̃A�����J�R�̐������p���w�������b�`�����h�E�^�[�i�[�C�R�����̍��悷��w���D���������A�C�ӂɏ㗤���̃A�����J�R�����ɐ펀�܋㖼�A�폝���������o���������A�������㗤�͑j�~�ł��Ȃ������B

�@���œ����ɂ́A�A�����J���R�������j���[�W���[�W�A���̖{���֏㗤���ē��{�R�̋��_�̃����_��s���D�悷�邽�ߍU���ɂƂ肩�������B

�@�������j���[�M�j�A�̓��{�R�̋��_�u�i�̍U����Ɠ��l�ɁA�����_�̓��{�R������͊��Ȑw�n���\�z���Ă���A�܂��A�����J�R�͎���̌o���ɂƂڂ��������B

�@���̂��߃����_�U����͓����A��܁A�Z�Z�Z���̕��͂������āA�}���ȍ����v�悳��Ă������A���ۂɂ̓����_���̃i��܂łɌT�Ԃ̎����ƌܖ��̕��͂�v�����̂ł������B |

�R�{�������̐펀��A

�������ɘA���͑��i�ߒ�����

�C�����ꂽ�É����C�R�叫

|

�@�������j���[�W���[�W�A���́A�K�_���J�i�����Ȃ�тɃ��b�Z�����������A�͂邩�Ƀ��o�E���ɐڋ߂�����s��l������ݒ肷�邱�Ƃ��ł����̂��B

�@���Ń\�������Q���̒�q�i�͂����j����鎟�̒i���R�����o���J�����ł������B

�@�������n���[�[�C�R�叫�͔ނ̟�������������\���ɑ������ꂽ�̂ŁA���̓���f�ʂ肵�Ă��̎��̃x���E���x�����ɒ��i���ׂ��ł���ƌ��f�����B

�@���̃x���E���x�����̓p�������̓��{�R�̔�s��̉����킸���Z�Z�}�C���̈ʒu�ɂ������̂ł���B

�@���̃x���E���x�����Ɋւ��ẮA�쑾���m����ѓ쐼�����m�̗m��ɂ���A�قƂ�ǂ��ׂĂ̓����i�Ƃ�����j�Ɋւ���ꍇ�Ɠ��l�ɁA�M�d�ȏ��������������ꂽ�B

�@�����̐l�����͂���������B�l�ƃj���[�W�[�����h�l�̔_���o�c�҂ŁA�E���ɂ��G�R�̑O���̔w��ɂӂ݂Ƃǂ܂��Ė��d�ŏ���œd���Ă����̂ł��邪�A����̓n���[�[�C�R�叫�ƃ}�b�N�A�[�T�[�����ɂƂ��Ĕ��ɋM�d�Ȃ��̂ł������B

�@�ނ�͗����P����������͂ɂ���āA�Ђ����ɕ����̕⋋���Ă����B

�@�ނ�̒��̐����͓��{�R�̎�ɕ߂����Ď��Y�ɏ�����ꂽ���A�唼�̐l�����̓W�����O���̒n�����\���ɏn�m���Ă���A�܂��ނ�ɒ������������y�l�����̏��͂ɂ���āA�ނ�̏��݂�T�m�������{���̖ڂ�����܂����Ƃ��ł����̂ŁA�Ƃ��Ƃ����{���͔ނ�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B |

�R�����o���J�����̓��{�R�w�n�����Ɍ������ĊC���q���

|

�@�x���E���x�����ł́A�ꖼ�̉����������{���ɃA�����J�R���㗤����Z���O�ɁA�A�����R�̒�@���̈ē������Ƃ߂��̂ł������B

�@���̓��ɂ͂�������̓��{�R�͂��Ȃ������B�����܁Z�Z������̓�j�������{�R�͂̏�����Y�����Ă��������ł������B

�@����Ŕ����\�ܓ��Ɏl�A�Z�Z�Z���̃A�����J�R����������������ɂ͑S�R��R�͂Ȃ������B

�@���̏㗤�ɂ������āA���{�@�����P���ĊC�ӂŐ펀��A�폝�܁Z�����o�������A���{�@�͂�������ǂ̃A�����J�R�͂ɖ����e��^�������Ȃ��Ă���ԂɈꎵ�@���������B

�@�i���������{�R�͗A���D�l�ǁA���m�͈�ǁA�쒀�͈�ǂ����������Ɛ�ʂ\�����B�j

�@�㌎���{���\�����{�܂Ŗ�Ԍ܉�ɂ킽��A���{�R�͍��X�ؓo���R�����i�����_����̓쓌�x�����j���ӂ��߂���ꖜ�̌R�����A�A�����J�R�̑f�ʂ肵���R�����o���J��������I���ɓP�ނ������B

�@�����A�n���[�[�C�R�叫�͂��̎w�����̋쒀�͕������A���̓��{�R�̓P�ޒ��̏M�����S�ǂ������������̂ƐM���Ă������A���̒����̌��ʂ́A�ނ̎咣���邱�̐�ʂ͂͂Ȃ͂������ߑ�]���ł��������Ƃ����������B

�@���̃A�����J�R���\�������Q����k��i�����Ă���ԂɁA�����ɂ킽��͂Ȃ͂������ȊC��퓬���N�����B

�@����͑S�������ŁA�����ܓ��A�����\����\�\�O���A�����Z���\�����A�\���Z���\�����̖�Ԃɐ��ꂽ���̂ł���B

�@�����̊C��ŁA�A�����J�R���́A���m�͈�ǁA�쒀�͓�ǂ������A�܂����m�͎O�ǂ͂͂Ȃ͂�������j�������߂ɁA�����Ԑ���菜�O����Ă����B���{�R���̑����͏��m�͈�ǂƋ쒀�͘Z�ǂɂ���B

�@���ė��R�Ƃ��ɁA���ۂɗ^���������͂邩�ɐr��ȑ��Q��ɉ��������̂ƍl���Ă����̂ł���B

�@�����A�A�����J�R�͂��܂��\���ɓd�g�T�m���i���[�_�[�j���g�����Ȃ��Ă͂��Ȃ��������A�܂����{�C�R�̋����̈З͂��y�����Ă����B

�@�i�����ł������A���{�R�̋����͈ˑR�A�����J�R�̋���������{�̈З͂Ɠ�{���j���i�������j�����������Ă����B�j

�@�����������\�������Q�����̖����ɂ́A�C�R�̗͂D��͒f�R�A�����J�R���ɗL���ɂ����ނ��������B

�@����̓A�����J�C�R�����łɔ�s�@�̐��Ǝ��̂�����ɂ����Ă��\���ɓ��{�R���i���́j���ł�������ł���B

�@�@�@�@�@�@��12�́@�A�����[�V�������ʍ��

top

�@�A�����[�V�������ʂ̐��́A�S�ʓI�Ɍ��āA�����m�푈�ɂ͂Ȃ͂��d�v���������Ȃ������B

�@���{�R�͈��l��N�i���a�\���N�j�Z���A�~�b�h�E�F�[�C��ɂ�������⏕���Ƃ��Ė��h���ł������A�b�c�A�L�X�J�������U�������̂ł���B

�@�A�����J�����̑唼�́A�����A�����J���O���������̃A�����[�V������̗L���Ă��邱�Ƃ������m��Ȃ������̂��B

�@�������ނ�͓��{�R�����̃A�����J�̓y���̂������Ƃ������A�����D��Ɨv�������̂ł������B

�@�����Đ��Ԃł͉�R����A�����J�̈ꏫ�R�\�\���Ȃ킿�A�A�����J��R�̐�o�҃r���[�E�~�b�`�F�����R����������ܔN�i�吳�\�l�N�j�ɂ��łɁA�A�����J�͂��̕��p����N�������ł��낤�Ɨ\�����Ă������Ƃ��v�����������B

�@�R�{�\�Z�����͂����炩�ɁA���̊���ȍr������s�т̃A�����[�V�����̏d�v���Ɋւ���~�b�`�F�����R�����̘_�|��M���Ă����炵���B

�@���Ȃ킿�A�ނ͓��{���k�����P������邩������Ȃ����Ƃ����ꂽ�̂ŁA�����̃A�����[�V�������U�������̂ł������B |

�A�b�c������уL�X�J�����̂��������{���C�R����

|

�@�����̓_�ł́A�ނ͐��������B

�@����͒����ԁA����̃A�����J�R���Ɛ��\�ǂ̃A�����J�͑D�Ƃ������̗̂��߂ɓB�Â��ɂ��ꂽ���炾�B

�@�������A�����J�̐헪�Ƃ����ŁA���̕��ʂ��L���ȍ��\�\���ɍq��������{����ɂ͓V�����Ȃ��ł��낤�ƐM���Ȃ��҂͂قƂ�ǂ��Ȃ������B

�@���{�R���A�����[�V�����ɑ�������Ă�����N�Ԃ̒��ɁA�悤�₭�A�����J�@�̓L�X�J������P�����B

�@���̋�P�́A�A�����J�����͂̊����Ƃ����܂��ē��{�쒀�́A�����́A�A���D�ȂǏ\���ǂ����������B

�@�������A�����J�@�̒��̎��@�́A����������{�R�̍��˖C�̂��߂Ɍ��j����Ĉ��V��̒��ōs���s���ƂȂ����B

�@���l�O�N�i���a�\���N�j�O����\�����ɁA���̕��ʂ̐���ŗB��̊C�킪�R�}���h���X�L�[��������̊C��ōs��ꂽ�B

�@����͏d���m�́A�y���m�͊e��ǁA�쒀�͎l�ǂ��Ȃ�A�����J�͑����A�A�b�c���̕��͑�������}���Ă����d���m�́A�y���m�͊e��ǁA�쒀�͌ܐǂ��Ȃ���{�͑��Ǝ�g�̂ł������B

�@���{�͑��̎w������侕�q�Y�i�ق�����ڂ��낤�j�C�R�����i��܊͑��i�ߒ����j�̓A�����J�d���m�́u�\���g���[�N�E�V�`�[�v�����j���ĊC��ōs���s�\�Ɋׂ点�Ȃ���A���������̊l���֓ˌ������ɂ��܂����B

�@�����ē��ė��͑��͂��̂܂ܕ��킩��ƂȂ�A���{�R�̃A�b�c�������͎���߂ƂȂ����B

�@���l�O�N�i���a�\���N�j�܌��\����A�A�����J�R�̓A�b�c���ɐi�U���āA���A�Z�Z�Z���̕��͂������ē��{�R�������A�O���㖼�Ƒΐ킵���B

�@���������͒x�X�Ƃ��Đi�������A�A�����J�R�w�����̑掵�����t�c���E�H���^�[�E�u���E�����R�����͉�C���ꂽ�B

�@�����Č��펀���͎����N���Ő��߂āA���悢��ō����ɒB�����B

�@���{�R��������R��ۑ��i�₷��j���R�卲�͌���\�����̌���ɑ��������͗��������ƌ��f�����̂ŁA�ނ̂��Ƃɐ��c�������Z�Z�Z���̕��������ɂ��Ō�̃o���U�C�ˌ��𖽗߂����B

�@���̓ˌ��͍ŏ��̂����͐��������B

�@���Ȃ킿�A���{�R�̓A�����J�R�̕��������̑O����˔j���Ė�O�Z�Z�����E�������A���̒��ɂ́A���~�쏊�Ɏ��e���̏��a�����e���œ˂��E�������̂܂Ŋ܂܂�Ă����B

�@�������ˌ��ɎQ���������{�R�̒��̖�܁Z�Z�����펀���Ƃ�����A�c��̌܁Z�Z���́A���͂�]�݂̂Ȃ����Ƃ�����Đϐ�̒n��ɂ����A���ꂼ���֒e�őS�g�ӂ��Ď��������B

�@�A�����J���́A�]�����̂悤�Ȃ��̂��������i���������Č������Ƃ��Ȃ������̂ŋ����ĕ�R�Ƃ������̂ł���B |

�A�b�c����������R��卲

|

�@���ł��̒��炵���k�ӂ̐푈���߂���ł����m�ȏo�������N�����B

�@����̓L���P�[�h�C�R�������L�X�J���U���̂��߁A�J�i�_�R�܁A�Z�Z�Z�����܂ގO�܁A�Z�Z�Z���̏㗤�����𗦂��č����J�n���邱�ƂɂȂ����̂��B

�@���̐������p���ɂ͊͑D��O�ܐǂ�v���A�i�U�����\�ܓ��ƌ��肵���B

�@�Ƃ��낪�A�A�����J�R���ςɂ܂܂ꂽ�悤�ɓ��f�������Ƃɂ́A���{�R�͂��łɂ��Ȃ��Ȃ��ăL�X�J���͂��ʂ��̟v�ł������B

�@�����ɂ��܂����{�R������ɋC�Â��ꂸ�I���ɓP�ނ���\�͂�������Ⴊ�������̂ł���B

�@���Ȃ킿�A���{�R�͏��m�͓�ǂƋ쒀�͘Z�ǂ𗘗p���āA�A�����J�@���������L�X�J���̎��ӂɁu�Ԃ��āv���������ɂ�������炸�A�Z����`���Ă킸���ꎞ�Ԉȓ��ɓ�������܁A�ꔪ�O���̎�����S�������e�������������̂ł������B�@�i���̎��A���̊̐S�́m�ԁn�͊C��ŔR���⋋���Ŗ��f���Ă����B�j

�@����A�A�����J�R�̏㗤�����͂��̂������Z���̒����㗤������A�F�R���m�Ŏ˂��������J�n���Ă������ɐ펀��ܖ��A�폝�O�ꖼ���o�����B

�@���������{�R�́u�����ς�ȓP���v���́A�������Đ푈�ɏ����Ƃ͂Ȃ������B

�@�����ĘA�����R�́A��������Ɛ�ʂ̑傫�Ȑ�ǖʂŐ키���߂ɂ��̕��͂�]�p���邱�ƂɂȂ����B

�@�@�@�@�@�@�@��13�́@�u�[�Q���r�����̐퓬

top

�@���l�O�N�i���a�\���N�j�\�ꌎ����ɓ쑾���m�͑��i�ߒ����n���[�[�C�R�叫���w�������u�[�Q���r�����̏㗤���́A�A�����J�R�����悢��\�������Q���̒�q�̍ŏ�i�ɂ������̂ł���B

�@���̍��ړI�́A�K�_���J�i���������傫�ȓ��ł���A�����Ƃ��̂������W�����O���ɂ�����ꂽ���̓��S�̂��̂���̂ł͂Ȃ��āA���{�R�̋��͂Ȋ�n���o�E���ӂ��Ė��͂ɂ����邱�Ƃ��ł���悤�ȁA�������̔�s������̌����Ɏ��h�q�����m������ɂ������B

�@���o�E���͈��l��N�i���a�\���N�j���X����f���I�ɔ�������Ă������A�������ǂ�ȑo���d�����_�ł��l���d�����@�ł��A���o�E������킸����l�Z�}�C�������ւ�����ʃu�[�Q���r��������n�Ƃ���y�����@�̂��Ƃ����m�ɁA�܂��Ђ�ς�ɓ���̍U���ڕW�ɖ����e�𗁂т��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂��B

�@�A�����J�R�̍��v��҂́A���̓암�ɔ��U�㗤��\�z���Ď�͂��W�����Ă����u�[�Q���r�������Ԃ̓��{�R�Z�������܂����܂����B

�@���Ȃ킿�A�A�����J�R�̐i�U�㗤�́A�����̐��݂̃G���v���X�E�I�[�K�X�^�p�ɖʂ����g���L�i�������C�݂Ɋ��s���ꂽ�̂ł���B

�@����͏㗤�����̑S�����i����j���ꂽ�l�ӂ̋����Ƃ��A���o�E���������ɂ�����{�q������ъC�㕔���̔����̗e�ՂȌ����ɂ��邽�߂ɁA�͂Ȃ͂���_�ȍ��s���ł������B

�@���������̓������ɁA�q���͈��ǂƐ�͈��ǂ��ӂ��ރA�����J�C�㕔���̑唼�́A�����n���C�̐^��p�R�`�ŏ������̒��������m�̐i�U���̂��߂ɏW�����Ă�������ł������B

�@���̃g���L�i���̏㗤���́u���ԁv�Ƃ�������̉B�ꖼ�̂������Ă����B

�@�܂����̏����s���Ƃ��āA�\�����{�Ƀg���W�����[�����ɏ㗤���s��ꂽ���A�����ɂ͍q���n���ݒ肳��邱�ƂɂȂ��Ă����B

�@���Ń`���C�Z�����ɂ��㗤���s��ꂽ���A����͓��{�R�̒��ӂ����点�邽�߂̗z�����ł������B

�@�i�`���C�Z�����ɏ㗤�����A�����J�R�����͂����������ԓ����ɂ����݂̂œP�ނ����̂ł���B�j

�@���ď\�ꌎ����ɃA�����J�C���������g���L�i���ɏ㗤�����s�������A�����ʂɂ͂킸�����S���̓��{�R������������Ă������ł������B

�@�����ĊC�������̂Ȃ���莵�����̐펀�҂��o�����ɂ����Ȃ������B

�@���̓��̑����A���o�E�����������{�R�̐픚�A�����Z�@���җ�ȋ�P�����s�������A�C�݉����̊e�͑D�̓A�����J���R�A�C�����q���ƃj���[�W�[�����h��R�����̔�s�@�ɂ���čI���ɖh�����ꂽ�B

�@�����̗F�R�@�̓x���E���x�����Ȃ�тɃj���[�W���[�W�A�������_�̊e��s�ꂩ��o���������̂ł������B

�@���o�E���̓��{�@�̒��ŁA���@�����Ă��ꂽ���A����ɂ������ăA�����J�@�͂킸���Ɏl�@���������݂̂ł������B

�@�n���[�[�叫�͓�Z�@���Ă̐�ʂ\�����B

�@�͑D�Ŗ����e�������ނ������͈̂�ǂ��Ȃ��������A�ꔭ�̎��ߒe�̂��߂ɁA����쒀�͂Ő펀�A�폝�ܖ����o�����B

�@�A�����J�R�͏\�܃����O�A���傤�ǃK�_���J�i�����㗤�̒���ɃT�{�����œ��{�͑����͂Ȃ͂����������悤�ȊC��U���i��ꎟ�\�������C��������j���܂����₱���ŗ\�������B

�@���Ȃ킿�A��ܐ���i�ߊ���X�呾�Y�C�R�����͏��m�͎l�ǂƋ쒀�͘Z�ǂ𗦂��āA���o�E�����}篏o�������̂��B

�@�ނ́A�`�E�r�E�������C�R�����w���̏��m�͎l�ǂƋ쒀�͔��ǂ��Ȃ�A�����J�͑��Ɖ�킵���B

�@���������̌��ʁA��X�C�R�����͏��m�́u����i�����j�v�Ƌ쒀�́u�����i�͂����j�v�̓�ǂ������A�����A�����J�͑D�Ɏ�̌��ʂ̂Ȃ������e��^���邱�Ƃɐ��������݂̂ł������B

�@�����Ĕނ͂��̒n�ʂ���C���ꂽ�B

�@�V�C�̏����͑��i�ߒ����É����C�R�叫�́A�����r�����͂��d���m�͎��ǁA�y���m�͈�ǁA�쒀�͎l�ǂ����o�E���}�h�����B

�@�n���[�[�C�R�叫�͂��̕�ɐڂ����A��Ŕނ�������q�������悤�ɔނ̐��U�Łu�ł����������ً̋}���ԁv�ɒ��ʂ����̂��B

�@�ނ͓��{�R�̃u�J�A�{�j�X����s������邽�߂ɁA���łɒ��������m�͑�����q���͓�ǂ��肤���Ă����B

�@����Ŕނ͂������ɂ����̍q���͂��o�������āA���{�͑����g���L�i���̃A�����J�R�̋����Ƃ����ӂł��Ȃ������ɁA���{���m�͌Q�����o�E���ɋ��P����Ƃ����̂ł���B

�@���̃A�����J�q���͓�ǂ�蔭�i�����͍ڋ@�㎵�@�̓��o�E���̌Ռ��i�������j��ڂ����ēːi�����̂ł������B

�@�����Ĉ�Z�@�̋]���ɂ���āA�����̃A�����J�C�R���c�m�͓��{���m�͎l�ǂ��j���A���̓�ǂɂ������e��^�����B

�@�����ē��{�R�̔����͂����Ƃ߂�ꂽ�B

�@�����ăA�����J�q���͓�ǂ͎���悭�ّ������B

�@�i���������{�R���ł́A���̓�ǂƂ����������ق��ɁA����ɏ��m�͎O�ǁA�쒀�͈�ǂ����������Ɛ�ʂ\�����B�j

�@�n���[�[�C�R�叫�͂���ɍq���͎O�ǂ��肤���āA�\�ꌎ�\����ɂӂ����у��o�E�������P����ƍq���͌ܐǂ��o���������B

�@���x�͓��{�쒀�͈�ǂ��������A���m�́u�����v���̑��A�쒀�͈�ǂ��j���A�܂��������Ă������{�@�l�Z�@�ȏ�����Ă����B

�@���o�E�����߂���q��@�̑����́A���{�R�ɂƂ��Ă����ɐr��ł��邩�Ƃ������Ƃ��������߂Ă����B

�@����͂Ƃ��ɌÉ�A���͑��i�ߒ��������˂ė����n�֓]�i�𖽂������{�q���͍͊ڋ@�̒��Ŗڗ����Ă����B

�@���Ȃ킿�A���̏\�Z���Ԃ̂����ɁA��\��q��͑������̗����n�̔�s�@���Z�@���������ق��ɁA����Ƀg���b�N����n��葝�h���ꂽ�ꎵ�O�@���̈���@�����������̂ł������B

�@���������{�R�ɂƂ��Ă����̔�s�@�̑��������A�����Əd��Ȃ��Ƃ́A���ɏn���������c�m�̑��������������Ƃł������B

�@���{�ł́A�����̍q�����ꎟ����Z���̃u�[�Q���r�������q���ƌĂB

�@�푈���ɓG�R�̑������ߑ�]�����邱�Ƃ͑�ԈႢ�ł���B

�@���̃u�[�Q���r�����̐퓬�ŁA���{�R�͔��ɏd�v�ȗv�n�������A�������A�����R�ɂ͂͂Ȃ͂��͏��ȑ��Q�����^���Ȃ������B

�@�Ƃ��낪�������݂̃h�C�c��g�̃I�b�g�[���R�͏\�\���A�x���������{�ɂ��Ăœ��{�R�������������̂ƍl���Ă����n���[�[�C�R�叫�����̊C�㕺�͂̑����𑍌v���āA���̂Ƃ���r�����Ȃ���œd�����̂ł������B

�@�\�\��͌ܐǁA�q���͈�Z�ǁA���m�͈��ǁA�쒀�͎��ǁA�A���D��nj����B

�@�����̍q��킱���A�u�[�Q���r�����ŃA�����J�R���h�q�����m�ۂ���Ƃ��Ă���ԂɋN�����ł��d�v�Ȑ퓬�ł������B

�@�㗤�����C�������́A�l�ӂ̋����Ƃ��c�[�l�}�C���A���܃}�C�����炢�Ɋg�傷��܂ŁA�����̉��n�i�����Ă������B

�@����͂��傤�ǂ����ɔ�s����O�����ݒ肷��̂ɂ���傫���ł������B

�@����A��\���R�i�ߊ��S�����g���R�����w�����̓��{�R�͗��H���s�i���A���̖C�����������̂������W�����O����˔j���č���܂��Ă͂��˂Ȃ�Ȃ������B

�@�Ȃ��Ȃ�ΘA�����R�����łɊC����x�z���Ă����̂ŁA�����킸���ɓ��ɂ킽�鏬�����̋t�㗤�������s�ł��Ȃ��������炾�B

�@����ɏ\�ɊC�������ƌ�サ���A�����J���R�����͕��͓A�Z�Z�Z���ɒB���āA�S�����R�����̐��ʂ��Ă��������͂邩�ɋ���Ȃ��̂ł������B

�@�����ď\���ɖh�������A�����J�R�͂킸���ɐ펀��Z�O�����o��������ł������̂ɂ������āA���{�R��܁A�Z�Z�Z���̖��͟r�ł��ꂽ�̂ł������B

�@�@�@�@�@�@��14�́@���o�E����͐� top

�@���o�E���́A������g�U������ɂ͂��܂�ɖh�������傷�����B

�@���Ȃ킿�A�����ɐw�ǂ�����\���̑����̂悢���{�R�́A�悵�������U�����邱�Ƃ��s�\�ł͂Ȃ������ɂ��Ă��A���̍U���͔��ɑ��Q�̑傫�Ȃ��̂ɂȂ����ł��낤�B

�@����䂦�A�A�����J�R�̓��o�E�����q���Ŗ��͉����������A����u�����̂��ڂ�Ō͂��v�܂܂ɂ܂����悤�ƌ��肵���̂ł������B

�@�����ă��o�E���̋��Ђ���������A�}�b�N�A�[�T�[�����͎��R�Ƀj���[�M�j�A�C�݂�O�i���āA�t�B���s�������֓��B���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�̂��B

�@�����Ĉ��l�O�N�i���a�\���N�j�\���\����A�쐼�����m���ʘA�����R�q�����w�����P�j�[���R�����́A�j���[�M�j�A�̏���n���픚�A���O�l��@�̑�ґ������肾���āA���悢�惉�o�E���唚���̉ΊW������̂ł������B |

|

�@���Ŕނ͏\���\�����A��\�O���A��\�l���A��\�ܓ��A��\����ɂ��ꂼ���Z�Z�@�Ń��o�E����P��A�����s�����B

�@�����̘A�������ɂ���ăP�j�[���R�����͓��{�@���Z�@�����ł����Ɛ�ʂ\�������A���Ɏ��ۂɓ������{�R�L�^���������ʁA�ނ͐�ʂ����ܔ{�������咣���Ă������Ƃ������Ă���B

�@�\�ꌎ����A�g���b�N��������{�q���͍͂̊ڋ@�ꎵ�O�@�����o�E���ɓ������āA���łɓ���n�ɂ�������Z�Z�@�ƂȂ��ŗ����n�p�ɓ]�p����邱�ƂɂȂ����B

�@���̗����A�P�j�[���R�����͈�܌܋@�̑�ґ��ł܂�����o�E������P�������A���̒��̈��@���������B

�@���̎��ɔނ͓��{�@���܋@�����ł����Ɛ�ʂ\�������A���ۂɂ͂킸����Z�@�������j���Ă��Ȃ������B

�@������Ȍ�́A���o�E���ҍU�̓n���[�[�C�R�叫�����̓쑾���m���ʍq�͂Ɉ�C����邱�ƂɂȂ�A��Ƃ��ăA�����J�C�R���ݑ��̎�Ńu�[�Q���r�������̊e���ɐV�݂��ꂽ�q���n����o�������B

�@�g���L�i�n��̊����H�͏\�\���Ɋ������āA�����A�����J�C���q����́u�R���Z�[�A�v�퓬�@��������i�o�����B

�@�����Ēɗ�ȃ��o�E���U�����\�\�����A���Z�@�ɂ�邢����u�퓬�@�����v�������ĊJ�n���ꂽ�B

�@���̓����́A���{�@�͂킸���܋@�������Ă���Ȃ��������A�j���[�W�[�����h��R�@���ґ����@���܂߂ĎO�@���������B

�@���������̎��̑�����A���Ȃ킿�A�\��\�O���ɂ̓��o�E���h�q�̓��{�@���������ł��ꂽ�B

�@�����Ĉ��l�l�N�i���a�\��N�j�ꌎ����܂ł̓�T�Ԃɂ킽����P�ŁA���{�R�͖��Z�Z�@���������̂ł������B

�@�u�[�Q���r�������Ɍ��ݒ��́A�}�~�������@�Ȃ�тɗ����@�p�̓�̔�s��̒��̍ŏ��̈ꃕ���͈ꌎ��{�Ɋ��������B

�@�܂��o���a25�����@�p�̔�s��́A�����萔����Ƀg���W�����[���Ɋ��������B

�@�����č���u�[�Q���r�������Ԃ̐퓬�@���́A���o�E����s��̏����x��������{�R�퓬�@���U���ł���悤�ɂȂ����B

�@�����Ĕ����@���͊����H�ӂ��Ēn��̓��{�@�����j���邱�Ƃ��ł����B

�@�܂��Ȃ��k���\���������ʂ̘A�����R�q��w�����́A�펞��Z�Z�@�����̎苖�ɂ��Ăɂ��邱�Ƃ��ł����B

�@�i�\�������Q�����ʂɂ͑S�̂ŖZ�Z�@���z�u����Ă����B�j

�@�܂������̃u�[�Q���r��������n�Ƃ���A�����J�@�́A���o�E���̍`��D���ɂƂ��Ă͂Ȃ͂����S�łȂ��Ƃ���ɂ��Ă��܂����B

�@�ꌎ�\�����ɂ͓��{�ݕ��D�ܐǂ���������A�ꌎ��\�l���ɂ͂���Ɍܐǂ��������ꂽ�B

�@�����ă��o�E���͖k���\���������ʂ̘A�����R�̈��|�I�ȍq�͂ɂ��݂āA�}���Ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă����B

�@���Ȃ킿�A�\�\�����̍ŏ��̐퓬�@���̖ҍU�̎�����\����̑��P�ɂ�����܂ŁA�A�����J����уj���[�W�[�����h���R�q���̓��o�E������n�Ƃ�����{�@��l�Z�Z�@�����ӂ����B

�@�@�i���R�̐�ʔ��\�ɂ��Ύ��O�Z�@�ɒB�����B�j

�@���l�l�N�i���a�\��N�j�\�������\�����ɂ킽��A�đ����m�͑��i�ߒ����j�[�~�b�c�����̓g���b�N���ɂ�����{�A���͑��i�ߕ���ڂ����čq���͋@�̑��P�����s�����B

�@�i���̏ڍׂ͑�17�͎Q�ƁB���������ۂ͓����A���͑��͊댯��\�m���ē\���g���b�N���A�p���I�Ɉڂ�A�g���b�N�ɂ͑�l�͑��i�ߕ����c���Ă����B�j

�@����͓��{�R�ɁA���o�E������n�q�͂�P�����˂Ȃ�ʂ��Ƃ��m�M�������̂ł���B

�@����œ\����Ƀ��o�E������S�q�͂�����������ꂽ�B

�@���₱�̓��{�R�̑卪���n�́A����̌���n��Ƃ��Ēu������ɂ���Ă��܂����B

|

���{�C�R��n�J�r�G���̗A���D�c���U������Ĕ����@

|

�A�h�~�����e�B�����C�������@���̃}�b�J�[�T�[����

|

�@�����ĘA�����R�͓\�ܓ��ɁA���o�E���̓������܃}�C���ɂ���O���[���������̂��āA�����ɍq���n�̌��݂��J�n�����B

�@���ŎO����\���ɂ́A�j���[�A�C�������h�������{�C�R��n�J�r�G���̖k����Z�}�C���ɂ���G�~���E�����U�������B�@�i�J�r�G���U���̍��v��͎O���\����A���łɍU����������D������ɂȂ��Ď���߂ƂȂ������̂ł���B�j

�@�܂��A�h�~�����e�B�[�����͎O�����ɁA�}�b�N�A�[�T�[�����̟��������ɂ���Č���̏�A��̂��ꂽ�B

�@�����ɂ͐�͌Q�ł������h�b�N�ɓ����ł���悤�ȑ�C�R��n�����݂ł���݂̂Ȃ炸�A�g���b�N���̓��{�C�R�����n���������@�ɂ���ċ��P�ł���悤�Ȕ�s���ݒ�ł����̂ł���B

�@����ɂ܂��j���[�u���e�����̐��[�ł��������q���n���苒���ꂽ���A���̒��̎�v�Ȃ��̂̓O���X�^�[���̍q���n�ł������B

�@���̌��ʁA���o�E���͂�����푈�̏I�鎞�܂ŁA�˂Ɏl����������җ�ȒɌ��𗁂т��̂ł���B

�@�����Ă��鎞�ɂ͎��ɃA�����J�q���̋�\���������A����ɍ��B�A�j���[�W�[�����h�A�C���h�e��R�̐������ƍ������ă��o�E����唚���������̂��B

�@��ꖜ�̓��{�R�����o�E���Ŏ����A���̒��Ŏl�A���Z�Z�����퓬���ɐ펀�����̂ł���B

�@���o�E���n��́A�J�r�G���Ȃ�тɃj���[�u���e�����̂��̑��̏��U���ڕW���܂߂āA���ɓ�Z�A�ܔ��l�g���̔��e�𓊉����ꂽ���A����͐펀�������{���ꖼ�ɂ��Ďl�g���ȏ�̔��e���������ꂽ�킯���B

�@���o�E���ɂ��������A�Z�Z�Z�̌����́A�S���j��Ă��܂����B

�@�����������ɔ�������ꂽ���{�R�̍��˖C�O�Z����̒��ł킸����O��ƁA�����ԗ��l�A�����̒��ł킸�������l��Ƃ��j�ꂽ����ł������B

�@�܂��ܖ��g���̒����H�Ƃ̔������j�ꂽ���A�������p�ӎ����ȐH�Ɗ����ɂ��A�啺�͂̎�������͉쎀����Ƃ�Đ����������̂ł������B

�@��������{�����͂��ً}�����𐔃g������A�������B

�@�I���ɘA�����R���m���ċ��������Ƃ́A���o�E���̓��{�R�̎m�C���͂Ȃ͂������ł����āA���\�����A�������A����ɃA�����J�R���i�U��̈��l�ܔN�i���a��\�N�j���߂���܂ł́A����Ɏm�C�������Ȃ��������Ƃł������B

�@�S�������ׂ��ˑ�ȓw�͂����o�E���ɂ������Ĕ������ꂽ�̂��B

�@�A�����R�̋���Ȑ푈���s�͂����ꂾ���̓w�͂�s�����Ƃ��ł�������ɂ́A����͂����炭�w�͂̂������������̂ł��낤�B

�@�Ȃ��Ȃ�A�����J�l�́A���Ƃɐl���������邱�Ƃ������Ƃ��d�压��������ł���B

�@�������o�E���i�U�����Ȃ�A���̋]���͎��ɐr��Ȃ��̂ł������낤�B

�L�^�ʐ^ 3 top

|

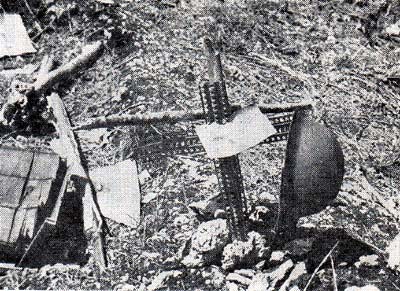

�j���[�M�j�A����̓��{�R�q���n�ɂ���A�U�����������@������݂Ղ��Ɍ��Œ��̕Ĕ����@��������藎���P���e�𓊉��������I�u�ԁB

|

�j���[�u���e�����̔��Α��ɂ���O���X�^�[���̕l�ӂɁA

��g��k���ď㗤���̃A�����J�C������

|

|

�r�X�}�[�N�C�C��ŁA�Ĕ����@�̍U������

�S���͂œّ����̓��{�쒀�́B

|

�k���z�[�����֑勓���Đi������ė����P�����B

|

|

�j���[�M�j�A�C�݂�퓬�������̕ċ��������B

|

�������Ă�����{�쒀�͂̉^���낤���I

|

|

�u�i����̃G���_�C�A�f�����t�߂̃��V�т̒��ɍI���ɍ\�z���ꂽ

���{�R�̒n���w�n�Ƃ��̓����\�\����ȃ��V�ۑ���g�݁A

�h�����ʂ��Ȃ�ׂĖh�ǂƂ������ȍ\���͒��ڂ����B

�@�U��������ᴂƐ����Ɩѕz�ނ́A�����ɗ��Ă�����

���{�R�����̒n�������̐Ղ������Ă���B

|

�j���[�M�j�A����̓��{�R�̍Ō�̋��_����

�T�����A�ɂ�������čq���̑唚���̎����B

|

|

�A�b�c���̉��i�\�\���̎ʐ^�͕ČR�㗤���1943�N(���a18�N)

�܌��\�����ɊC�R��@�@���Z���̐���ԂɎB�e�������̂ł���B

|

|

�A�b�c�����̂������{���C�R�����B

|

�A�b�c���ɂčŌ�̓��{�C�R�A���@��������

�R��ۑ�卲�i�����ĉE�����l�ځj�ȉ������B

|

|

�a24�����@���q��ʐ^�t�B������

�u�[�Q���r�����̕Đw�n�֓����������i�B

|

�u�[�Q���r�����̃W�����O���n�тɊ�������

�ČR�̑�^�����@�p�̊����H

|

|

�u�[�Q���r�����𑍍U������ČR

|

�u�[�Q���r�����̃W�����O����

���n�R�p���𗦂��Đi������

�ĊC���}�P�����B

|

|

�u�T���g�K�v�͍ڋ@�̃��o�E���`�唚���B

|

���o�E���̃V���v�\���`�ɂ���

���{�R�̃K�\�����������̑唚���B

|

|

���o�E���n��̓��{�R�̃u�i�J�i�E��s���ڂ����āA

�Ĕ����@���V�Q�Ă̗����P���e�𓊉������B

|

�ė��R�m�[�X�A���[���J�������@�����A���o�E���̃V���v�\���`����

�g�~���Ҕ����A���ʂ̓��{�C�R�A���D�͉Ђ��N���A

�t�߂̌������a�X����Ή��������ĉ��Ē��ł���B

|

|

���o�E�����ӂ̃��V�т̒��ɂ����݂ɎՕ����ꂽ���{�R�̎��܃~�����˖C�w�n�̏���

�X���X���Ŕ�ԃA�����J���R�m�[�X�A�����J�������@�B

�����̐w�n�̒��ɓ��{���̎p���A���A���ƌ�����B

|

top

�������������������������������������������������������������������������������� |