|

****************************************

Index 一部 二部 三部 四部 五部 六部

第六部 日本の屈服

一九四四年(昭和十九年)の末にいたり、日本の軍事上の見とおしはますます暗澹たるものであった。

しかし優柔不断な小磯内閣は、日本を平和の方向には少しも近づけなかったのであった。

それで天皇自身もいまや重大な関心を抱くようになり、アメリカ軍がルソン島に進攻後の一九四五年(昭和二十年)二月、天皇は重大化した戦局にたいする重臣の意見を徴するために、数次にわたり重臣会議を召集した。

その席上で近衛公、岡田啓介海軍大将、そのほかの重臣たち――東条前首相をのぞく――は日本の敗北が不可避であること、したがって戦争をすみやかに終結する方途を見いださねばならないことを率直に奉答したのであった。

しかし、日本軍の最高統帥部がこれらの重臣たちの意見に耳を傾ける気構えがまだできていなかったのは、不幸なことであった。

何故ならばちょうどこの同じ月、すなわち、二月にはルーズヴェルト、チャーチル、スターリンの三巨頭会談がヤルタで開催されていたのであった。

この歴史的会談の席上で、スターリン首相は、当時中国全土にあった日本軍の地上兵力を過大評価したアメリカ陸軍首脳部より主として説得された結果、ドイツの降伏(それはこの時にはすでに明瞭に予想できた)の後、二ヵ月ないし三ヵ月間以内に対日戦争に参加すべきことを確約したのである。

そのかわりに西欧列強はソ連にたいして譲歩した。すなわち、ソ連は千島列島と南樺太と、朝鮮の北部占領と、満州ならびに旅順、大連両港の特権とをあたえられることに約束されたのだ。

この時には、チャーチル英首相もルーズヴェルト米大統領も、原子爆弾が首尾よく成功しようとは思いもおよばなかったのである。

もっとも譲与の約束があろうとなからうと、いずれにしてもソ連は、多分これらの利権をワシ掴みにしたであろうし、またこれらの利権を獲得せねば国際連合の設立に反対したことであろう。

しかし英米両国の首脳者は、スターリン首相にたいして彼が極東で欲するものをあたえたために、戦後の自分たちの地位を大いに弱めることになった。

ただしヤルタ会談では、英米両国ともスターリン首相には信頼をおいていたのであったが、その後に起った出来事によって、この信頼が正当てないことが証明されたのである。

すなわち、ヤルタ会談の直後に、ソ連ははやくも挑戦と侵略の政策に乗りだした。そしてルーズヴェルト大統領は、その四月に病気で急逝する直前に、スターリン首相の約束がヤルタで確信していたよりも頼りないことを悟ったのであった。

しかしクレムリン宮の独裁者のためにだまされることになったのは、アメリカだけではなかった。

すなわち外交路線において、日本の小磯内閣は蒋介石と単独講和をむすんで対ソ関係を改善せんと努力をはじめたが、それによってソ連その他の友好的な中立国の手により、戦争終結の仲介調停をしてもらうために、できれば将来の手を打とうと企てたものであった。

ところがこの努力は失敗に帰した。何故ならば、蒋介石もモスクワ政府も、刻々と敗北の終末に近づきつつある日本と仲よくすることにはあまり熱意を持たなかったからであった。

スターリン首相は、モスクワへ特使を派遣せんとする日本側の和平予備交渉をにべもなくはねつけてしまった。

かくて、もし日本の外交上の見とおしが陰鬱なものであったとすれば、戦局はそれ以上にもっと陰惨なものであった。

すなわち、硫黄島を制圧した後、アメリカ軍は日本本土のすぐ門口にある沖縄島へ殺到した。小磯首相と陸軍との関係はそれまでもけっして親密ではなかったので、いまや政局の危機に直面するにいたった。

そして小磯内閣は、スターリン首相が日本の求めていた友好親善をしりぞけて、日ソ不可侵条約を廃棄するソ連の意図を不吉にも声明したのとちょうど時を同じくして、四月五日に総辞職したのであった。

重臣間の和平派は、いまこそ本当の「和平内閣」をつくることが必須であると決意した。

木戸内府も彼らを支持したのであった。そして、異例にも激論の沸騰した重臣会議の席上で、東条陸軍大将は押しのけられて、海軍大将鈴木貫太郎男爵が首相に選定された。

天皇はただちに鈴木海軍大将に組閣の大命を下して、新内閣が和平に向かってその政策をたてなおすようにと遠慮なく示唆したのである。

鈴木老首相は、すでに一九三六年(昭和十一年)に二・二・六事件で軍国主義者の暗殺隊の兇弾の的になって重傷を蒙ったことがあるので、いまこそその生命を賭して大命を拝する覚悟をしたのであった。

一方、五月上旬のドイツの降伏は日本の位置の絶望状態に、さらに拍車をかけるものであった。

それと同時に積極的な和平工作にたいする障害を除去したことにもなった。

参謀本部でも、いまや沖縄方面の失陥と連合国軍の次期の進攻が、日本本土に直接指向されるものと認めるにいたった。

また大本営ではもしソ連が連合国側について参戦すれば、日本本土の防衛は失敗に終るだろうと悟っていた。

したがって大本営は鈴木内閣にたいして、なんとかしてソ連を参戦しないように食い止めておくこと、そしてもしできるならば、ソ連より経済援助を得ることを計画して、新しい外交交渉の努力をするように推進したのである。

かくて鈴木内閣は最高戦争指導会議の六名の構成員のみの極秘の会合(いわゆる六巨頭会議で、その出席者は首相鈴木貫太郎海軍大将、外相東郷茂徳(とうごうしげのり)、陸相阿南惟幾(あなんこれちか)陸軍大将、海相米内光政(よないみつまさ)海軍大将、軍令部総長及川古志郎(おいかわこしろう)海軍大将、参謀総長梅津美治郎(うめずよしじろう)陸軍大将)で、全出席者が最高機密の厳守を誓約したうえ、この提案を論議検討する計画について陸軍側の承認を得た。

いまこそはじめて和平が、政府と統帥部の間で論議の題目となったのだ。

まず東郷茂徳外相は、対ソ交渉の試案を拡大して、その中にソ連にたいして和平の斡旋を求める努力をも包含するように力説した。

陸軍の両首脳はこの和平仲介問題については不得要領であったが、しかし一刻も猶予せずソ連の態度を一応、打診してみることには同意した。

そしてこの使命は元首相兼外相の広田弘毅(ひろたこうき)にゆだねられた。

彼は早速六月初めに駐日ソ連大使ヤコブ・マリクと会談を開始したのであった。

このように、最高戦争指導会議の六巨頭がすでに舞台裏で極秘に和平を論議中ではあったが、外面的には日本政府は戦争遂行を継続するため断乎たる態度をとらざるを得なかった。

かくして六月八日、天皇臨席の下に開催された最高戦争指導会議の全員出席の緊急会議の席上で、日本が最後まで徹底的に戦いぬくことを宣言した陸軍起草の戦争方針決議が可決されたのであった。

その決議には、講和のためにいかなる外交上の努力がおこなわれているか、一言ものべられていなかったのである。

天皇はこの一方的な戦争完遂の宣言によって不意打ちを受けたので、彼はいよいよ個人的に和平実現のため乗りだすべく大胆な措置をとることを決意した。

六月二十二日、天皇は最高戦争指導会議の六巨頭を宮中に呼びだした。

(その顔ぶれは前回と同一なるも、ただ軍令部総長が豊田副武海軍大将に変更した。)

そして天皇はますます悪化する戦局にたいして深甚な憂慮を表明しながら、政府ならびに大本営にたいして、本土決戦の防衛強化に関する六月八日の決議にもかかわらず、外交的手段による戦争終結をはかるために、実際の努力をつくすべきことを主張したのであった。

それで近衛公をモスクワへ派遣することが決定した。

しかしソ連はこれについてもっと詳細を知りたいと要求してきた。そして七月十三日にいたり、ソ連は米、英、ソ三ヵ国首脳の集まるポツダム会談の終了後まで特使派遣を待つように回答した。

鈴木首相、米内海相、東郷外相の三人は、対ソ交渉が最早全く進捗しないであろうと心配し始めたのであった。

トルーマン大統領が原子爆弾の実験に成功したという報告を受取ったのは、実に彼がスターリン首相とアトリー英首相と膝をまじえたこのポツダム会談の最中であった。

そして日本の降伏を要求した最後通告が日本へ向けてラジオ放送された。

日本政府はソ連の仲介調停による講和を考えていただけに、ポツダム宣言の降伏条件は、日本政府が和平交渉で獲ちえたいとのぞんでいた条件よりもはるかに厳格なものであった。

陸軍側は明確な拒否の回答を発することを欲したが、東郷外相は現実本位でこれに反対し、むしろ回答せずに黙殺することを主張した。

彼はソ連の仲介によって、いくらかでも降伏条件の緩和されるかもしれないことを依然として念願していたのである。

ところが鈴木首相は非常に軽率にも、ポツダム宣言の最後通告は「不名誉千万なもの」であり、また「これを重視する要なきものである」とのべた声明を日本の各新聞へ発表した。

(それはただ日本国内向けの発表のつもりであったのだ。)

しかし彼の声明は運悪くも世界中に伝えられたので、連合国側の最後通告を真向から拒否したものであると見なされたのであった。

アメリカ軍は十一月一日に九州へ進攻し、さらに翌一九四六年(昭和二十一年)三月には関東平野へ進入する作戦計画を着々と進めた。

そしてアメリカ軍はこの日本本土進攻作戦が、それまでに太平洋戦線でアメリカ軍がすでに蒙っていた三〇万の死傷者総数へ、さらに一〇〇万を増加するであろうと憂慮していた。

しかしアメリカ軍は、日本がいずれにしても十一月一日以前にすでに崩潰していたであろうということを当然、察知していなければならなかったのが。

ところがアメリカは、戦争を終らせるため断乎たる決意を固めて、トルーマン大統領は悲劇的な決断を下したのであった。

八月六日午前一時四十五分、B29爆撃機一機はテニアン島基地より出発した。

そして八時十五分に、同機は原子爆弾一発を広島市の上空へ投下して、一挙に七八、一五〇名の日本人を皆殺しにしたのである。

その翌朝、鈴木首相と東郷外相は天皇にこの凶報を報告したうえ、いよいよポツダム宣言の最後通告を受諾すべき時である旨を奏上した。

しかし軍部は依然としてその決心をすることができなかった。

八月八日、ソ連は日本にたいして宣戦布告をした。それは対独戦争が終結してからちょうど三ヵ月後であった。

そしてソ連軍は満州国境を突破して侵入しはじめた。

最高戦争指導会議の緊急会議が、八月九日午前十時に招集された。

この会議で、ポツダム宣言を受諾すべきやいなやについて議論がまとまらずゆきづまりになっていた時に、またもや第二番目の原子爆弾が長崎市に投下されて、一瞬に二三、七五三名の日本人を抹殺したのであった。

この夜、最高戦争指導会議の六巨頭は天皇臨席の下にふたたび会合したが、その席上で天皇は戦争を中止せねばならぬと明言した。

それで彼らは天皇の大権には変更なきことを条件として、ポツダム宣言の最後通告を受諾することに意見の一致をみたのである。

ただちに正式通告が中立国スイス経由で、アメリカ合衆国との間に交換された。

しかしそうなってもまだ八月十三日に、鈴木貫太郎内閣の十六人の閣僚中、三人の大臣(陸相阿南惟幾、内相安倍源基、法相松阪広政)は、天皇大権に関する条件が明確にされるまでは、ポツダム宣言の受諾に反対したのであった。

また参謀総長と軍令部総長の両人も東郷外相の許に徹夜でつめきりで成りゆきを見まもった。

しかしついに八月十四日午前十時に開催された最後の御前会議で、天皇はみすがら内閣全員にたいして終戦の詔勅を発するよう命じたのであった。

第33章 原子爆弾の投下 top

原子核分裂の可能性については、すでに一九三〇年代(昭和五年〜十四年)に物理学者たちによってひろく各国で論議されていた。

そして一九三八年(昭和十三年)には、その実験がドイツで遂行されていたのであった。

一九三九年(昭和十四年)に、ドイツよりアメリカに亡命中の有名な科学者アルバート・アインシュタイン博士は、ルーズヴェルト大統領にたいして、原子核反応を大量のウラニウ厶の中で引きおこすことが可能であると信ずる旨を報告した。

ルーズヴェルト大統領はただちにこの問題を研究するための委員会を設置した。

そして一九四一年(昭和十六年)十一月までには、英米両国の合同研究によって「絶大な破壊力」を有する爆弾が、ウラニウム分裂から生産されるべきことが示唆されたのであった。

しかし一九四三年(昭和十八年)にいたるまで、ドイツがこの原子爆弾の研究では連合国よりも先んじているのではあるまいかと怪しまれていた。

それでチャーチル首相もルーズヴェルト大統領もともに、ヒトラー総統が原子爆弾という型式によって、本当の「秘密兵器」を登場させはしないかと心配したのであった。

一九四三年(昭和十八年)五月、アメリカ政府はテネシー、ニューメキシコ、ワシントンの各州に、巨大な原子工場施設の建設に着手したが、これらの工場施設は二十億ドルを要したのである。

秘密は十分に保持されているものと信ぜられていた。

それで各工場に働いている数千名のアメリカ人労働者は、一体、彼ら自身が何を生産しているのか全く考えもつかなかった。

またドイツ側でも日本側でも、いずれもこのアメリカの大事業がどの程度まで進捗していたのか、全く見当もつかなかったのである。

ところが戦後になってから、共産主義者のスパイ団がこれらの工場内部に潜入して、首尾よくソ連側に極秘情報を刻々提供していたことが判明するにいたった。

一九四五年(昭和二十年)の春に、いよいよ実験を決行することになった。

しかしこの原子爆弾の生産にたずさわっていた最高権威の米、英両国の科学者たちでさえも、はたして原子爆弾の実験が成功するものかどうか予告はできなかった。

かくて一九四五年(昭和二十年)七月十六日午前五時三十分、最初の原子爆弾一発がニューメキシコ州の砂漠で炸裂した時、ついに原子力時代の黎明(れいめい)がおとずれたのである。

それは実に高性能爆薬の二万倍の威力を有するものと判定された。

それから十二日間たって、ポツダム宣言は、もし日本が無条件降伏を承諾しないならば、その結果は日本本土の「殲滅破壊」を招くであろうと重大警告を発した。

ところが鈴木首相はこの申し出をアッサリ一蹴(いちげ)したのであった。

さて人類史上、最も戦慄すべきこの破壊力は、はたして人間にたいして発動されるべきものであろうか?

トルーマン大統領は、当時、彼の知るかぎりの難局に関する諸事実を大いに注意深く考慮した。

すなわち、日本海軍はすでに潰滅してしまったし、また日本航空兵力が減殺されて、いまや訓繚未熟の神風特攻隊の操縦士連中を残すのみとなった。

しかし日本陸軍は依然として不敗で健在していた。

その総兵力は五〇〇万と、アメリカ軍では見つもっていた。

そしてその中の二〇〇万は日本本土に頑張っていた。

しかも日本軍は最後の一兵まで戦い拔くものと見られていた。

それでアメリカ軍将校の一部には、日本国民全部が戦闘の停止されるまでには、戦死するほかはないであろうと信じていたくらいであった。

また硫黄島と沖縄島の両攻略戦におけるアメリカ軍の莫大な死傷者と神風特攻隊による甚大な被害は、重大な考慮をうながす題目であった。

それは日本本土の進攻には、さらに一〇〇万人の連合国軍の死傷者をもたらすものと予想されていたからであった。

ことにスチムソン陸軍長官は、欧州より太平洋方面へ再配置されつつある陸軍兵士たちが、戦争にはなはだあきあきしていると明記していた。

さらに日本軍の手に捕われたアメリカ軍捕虜が、とても虐待されていることも危惧された。

(それは戦後に真実であったことが判明した。 すなわち、日本軍の手中にあったアメリカ軍捕虜の三〇%は死亡したのである。

これにたいしてドイツ軍の手に捕われたアメリカ軍捕虜は、そのわずか一%が死亡したばかりであった。)

かくてトルーマン大統領は、原子爆弾を投下することを決断したのである。

それは当時どうしても必要であった「一種の衝撃」を現出することを念願したうえでのことであった。

八月六日午前一時四十五分、「イノーラ・ゲイ」と命名されたB29爆撃機一機は、マリアナ群島中のテニアン島基地より離陸した。

そして朝八時十五分に、同機は広島市上空で、たった一発の原子爆弾を投下してたちまち七八、一五〇名の日本人を殺したのであった。

その時までには、この他にわずかにもう一発の原子爆弾しか生産されていなかったのであった。

それは八月九日、長崎市に投下されて二三、七五三名の日本人を抹殺したのである。

第34章 最終の降伏 top

1 降伏の種々相

日本軍は降伏の決断をしたが、それは即時に履行することはできなかった。

まず八月十五日、マックアーサー元帥は停戦会談のために日本軍将校をのせて、飛行機一機を日本から琉球列島の伊江島経由でマニラヘ飛来させるように命令した。

その飛行機は白色に塗り、その油槽と両翼には緑色の十字の印を描くように指示された。

かくして八月十九日に、この日本機が伊江島に着陸するや、搭乗した日本軍将校一行は待ちかまえたアメリカ軍の四発輸送機へ移乗させられて、マニラ近郊のニコルス飛行場へ運ばれた。

彼らはアメリカ軍の日本本土進駐のために、厚木飛行場を準備せよと命令された。

そしてアメリカ軍の厚木進駐は八月三十日に行われたのである。

また米英両軍の海兵部隊と海軍部隊も同日、横須賀に上陸した。

一方、マーシャル群島中のミリ環礁では八月二十一日、同方面守備の第六十六警備隊司令志賀正成海軍大佐が、アメリカ護送用駆逐艦上で部隊全員を率いて降伏した。その翌日には日本潜水艦三隻が海上で降伏した。

日本陸海軍全部隊の正式降伏の調印式は一九四五年(昭和二十年)九月二日、東京湾内のアメリカ戦艦「ミズーリ」の艦上で挙行された。

日本側の降伏使節団は重光葵(しげみつまもる)外相に率いられて来艦し、彼が天皇および日本政府を代表して降伏文書に署名した。

彼に随行した参謀総長梅津美治郎陸軍大将は、大本営(陸海軍)を代表して署名した。

マックアーサー元帥は連合国軍最高司令官として日本代表の降伏調印を受理したうえ、「過去の流血と蛮行の中から、よりよい世界――信頼と理解の上に築かれた世界――人類の尊厳ならびに人類の最も希望する願望、すなわち自由、寛容、正義の実現のために捧げられた世界が出現するであろう」と切望したのであった。

ついでニーミッツ元帥がアメリカ合衆国を代表して署名し、サー・ブルース・フレーザー英海軍大将が英連邦を代表して、またデレビイヤンコ陸軍中将はソ連を代表してそれぞれ署名した。

その調印式場には、その他の連合国代表もまた列席していた。すなわち中国、カナダ、豪州、フランス、オランダ、ニュージーランドの各代表であった。日本の外務省代表の一人は、この模様について次のように記していた。

「私は各国代表が一人ずつ机の前に進み出てゆくのを見ながら、日本のような貧弱な国が、いったいどうしてかくも多数の強力な敵国の連合軍を相手に戦争をするような向こう見ずな蛮勇を発揮したものであろうかと、いまさらのごとく疑わざるを得なかった。」

いよいよ各国代表が一人ずつ署名を終るや、マックアーサー元帥は前へ進み出て、

「さあ、今こそ平和が克復されて、神がつねに平和を護りたもうことをみんなで祈りましょう。」と言った。

調印式が終了した時、アメリカ軍のB29爆撃機四〇〇機と航空母艦の艦載機二五〇〇機が爆音を轟かせて、戦艦「ミズーリ」艦上の式場の真上を編隊飛行して敬意を表した。

この同じ日に、トラック島沖合のアメリカ巡洋艦の艦上で、カロリン群島、マーシャル群島、パラオ諸島各方面の日本陸海軍部隊合計一三万は第五十二師団長麦倉俊三(むぎくらしゅんぞう)陸軍中将および第四艦隊司令長官原忠一(はらちゅういち)海軍中将に率いられて、正式降伏した。

それから急速にあいつづいて、その他の日本軍部隊も降伏した。

それはマリアナ群島中のロタ、ベイガン両島と、小笠原諸島と、マーシャル群島中のウォッゼ島(同島守備隊三、三〇〇名中で生残ったのはわずか一、〇六九名にすぎたかった)と、カロリン群島中のクサイ、ポナペ両島とにそれぞれ駐屯中の各日本軍守備隊であった。

九月三日、フィリピン方面の第十四方面軍司令官山下奉文陸軍大将が、麾下の同方面の残存部隊を率いてウェインライト陸軍大将の許に降伏した。

ウェインライト陸軍大将は、その数日前に満州にあった日本軍の捕虜収容所からアメリカ軍の手て解放されたばかりであった。

(山下陸軍大将は戦後の一九四六年に戦争犯罪人として二ヵ月にわたる軍事裁判の結果、死刑に処せられたが、その正当性については、多数のアメリカ人が疑問視したのである。)

また九月四日、ウェーク島の日本軍守備隊がアメリカ海兵部隊指揮官の一海兵代将の許に降伏した時、同守備隊五、二〇〇名の中で三、〇〇〇名の日本将兵がすでにアメリカ軍の砲爆撃と飢餓とのために死亡していた事実が判明した。

(七月中に、守備隊中で最も重症患者九五〇名を収容後送するため、病院船一隻を派遣することが許可されていたくらいであった。)

九月九日には、支那派遣軍総司令官岡村寧次(おかむらねいじ)陸軍大将が約一〇〇万と推定される日本軍部隊を率いて、南京で蒋介石軍の何応欽(かおうきん)将軍に降伏した。

その同日、朝鮮のアメリカ軍占領地区で、アメリカ軍代表ホッジ陸軍中将は朝鮮駐屯の日本軍部隊の降伏を受けた。

また元英国領土であったビルス マレー、ラバウルはそれぞれ英軍、豪州軍、ニュージーランド軍の手に返還された。

一方、満州と北朝鮮では、ソ連軍が日本軍部隊の降伏を受けたのである。

かくして大日本帝国は、歴史上で最も激烈な大戦争の一つを戦った後、ついに終りを告げたのである。

そして日本国民全部は、その本国へ送還された。

(ただし国際法の命ずるあらゆる規定を無視して、ソ連軍の手にいまだに抑留中の日本軍捕虜の一部を除く。)

いまこそ日本人は、ただ彼ら自身の実力と熟練と旺盛な精力のみをもって、それに彼らの旧敵国よりさしのばされたあたたかい援助の手をかりて、その祖国を再建せねばならないのであった。

2 実現しなかった日本本土上陸作戦

top

一九四五年(昭和二十年)十一月一日に予定されていた九州進攻作戦は「オリンピック作戦」と作戦上の隠語で呼ばれることになっていた。

その作戦には、合計三、〇三三隻の艦船が使用される計画であった。

その作戦計画によると、アメリカ陸軍の第六軍が二個軍団(合計六個師団の兵力)をもって九州東海岸に上陸し、また海兵三個師団よりなる一個軍団の兵力は鹿児島を越えて九州西海岸に上陸する。

さらにべつの一個師団は西海岸沖合の甑(こしき)列島に上陸し、この他に一個軍団は予備兵力として海上の輸送船団で待機することになっていた。

また本州進攻作戦は「コロネット作戦」と命名されて、一九四六年(昭和二十一年)三月一日頃に第八軍と第十軍の兵力(歩兵七個師団、機甲二個師団、海兵三個師団)を本州へ上陸させてヽ関東平野を横ぎって東方へ四〇マイル進撃し、首都東京を占領する計画であった。

さらに欧州より転用された第一軍(歩兵十個師団、空挺一個師団)は予備軍として海上で待機することになっていた。

これらの両作戦計画は、まだ完全なものではなかったが、しかしそれはいずれも、もしアメリカ軍が日本本土へ進攻することが必要であったならば、いかに厖大な兵力が投入されたであろうかということを示唆するに足るものである。

写真記録 12 top

|

人類史上運命の日たる一九四五年(昭和二十年)八月六日午前八時十五分、広島市上空より投下された原子爆弾の爆発光景。

――この航空写真が撮影された時、爆煙は猛烈な勢いで6000mの高度に達した一方、この茸状の原子雲の基部はすでに広島市内の投下地点を中心に、3000mの広い地域の上におおいかぶさっていた。 |

|

恐ろしい原爆の洗礼を受けてかろうじて生残った

広島、長崎両市の犠性者たちは、悲しい原子病患者として

蝕ばまれた肉体を悩みつづけねばならなかった。

|

広島市に原爆第一号が投下されてから三日後の一九四五年

(昭和20年)八月九日朝、長崎市にまたもや原子爆弾が投下されて、

同市はまったく広島とおなじように、死滅の運命をたどった。――

写真は死滅した長崎市の住宅地区の全景、ここはちょうど

原子爆弾の炸裂した爆心地の真東にあたり、荒涼たる焦土の

丘の上に立つのは有名な浦上の天主堂の廃墟である。

第一号原爆の洗礼を受けた広島市の爆心地一帯の荒涼たる展望。画面の右端の建物は産業奨励館の残骸で、上方の濁流は

元安川で当時多数の死体が一面に浮かんでいた。

|

|

一九四五年(昭和二十年八月六日午前一時四十五分日本本土に

たいする最初の原子爆撃の重大任務をおびた「イノーラ・ゲイ」号が

テニアン島の基地よりまさに出発離陸せんとするところ。

操縦席より手を振るは指揮官兼操縦士ポール・ティベッツ陸軍大佐。

|

人類未層有の原子爆撃行に参加したB29爆撃機

「イノーラ・ゲイ」号の搭乗員一行が、出発前に写した記念写真。

一九四五年(昭和二十年)八月三十日午後二時五分、連合国軍

最高司令官ダグラス・マックアーサー元帥は、愛機「バターン」号で、

敗戦降伏後の日本へ第一歩を厚木飛行場に印した。

|

|

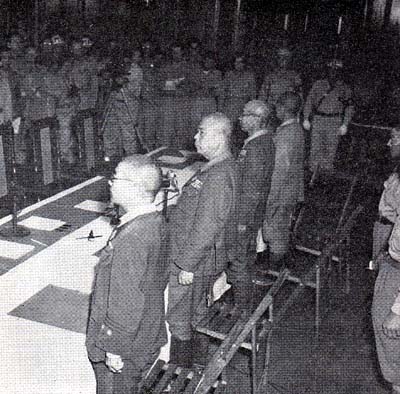

九月三日。バギオの日本軍の降伏調印式場で、米軍代表の

入場を迎える山下奉文大将(左より二人目)以下の日本代表。

米軍進駐後、九州の大村飛行場で横須賀基地まで、

恐らく最後の連絡飛行に出発せんとしている日本海軍機の搭乗員一同。

|

日本は太平洋戦争に敗北して連合軍に無条件降伏し一九四五年

(昭和20年)九月二日午前九時、東京湾頭にならんだアメリカ第三艦隊

旗艦の戦艦「ミズーリ」の艦上で歴史的な降伏調印式が行われた。

――写真は戦艦「ミズーリ」の甲板上に到着した日本側使節の一行

(前列向かって左より)天皇ならびに日本政府代表重光葵外相、

大本営(陸海軍)代表、参謀総長梅津美治郎陸軍大将

(第二列左より)随員の参謀本部作戦部長宮崎周一陸軍中将、

外務省謌査局長岡崎勝男書記官、

軍令部作戦部長富岡定浚海軍少将、外相秘書官加瀬俊一参事官、

陸軍省軍務局付永井八津次陸軍少将。

|

|

|

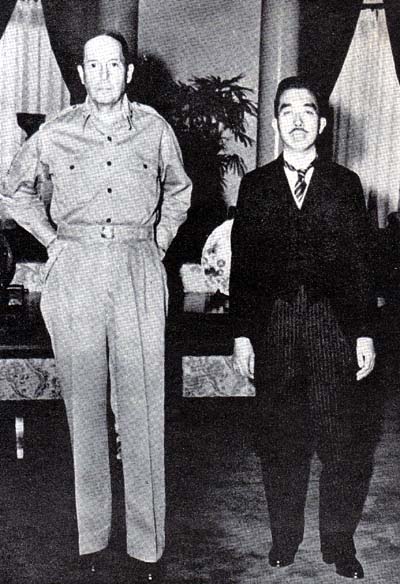

連合国軍最高司令官マックアーサー元帥と

天皇の歴史的会見の記念写真。

日本の降伏調印に基づいて「天皇ならびに日本国政府は

連合国最高司令官の権限下に置かれる」ことになったので、一九四五年(昭和20年)九月二十七日、天皇はみずから東京赤坂のアメリカ大使館に元帥を訪問して敬意を表し、前代未聞の敗戦国元首として儀礼的会見を行った。 |

top

**************************************** |