|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�@�ꕔ�@�@���@�@�O���@�@�l���@�@�ܕ��@�@�Z��

��ܕ��@���{�̕���

�@���l�l�N�i���a�\��N�j���̐�ǂ͘A�����R�����łɌ����̑�U�����v�悵�āA���{�̔s�k�͍ő��A�K���ł������B

�@�}�b�N�A�[�T�[�����͒����t�B���s�����������łɍU�����āA����\�����i�U���鏀�����ƂƂ̂��Ă����B

�@�܂��j�[�~�b�c�������������U���̍��v������łɗ��ĂĂ������A����͂a29�����@�ɂ����{�{�y���P�̌��ʂ����S�Ȃ炵�߂邽�߂ɕK�v�ł������̂��B

�@����Ƀj�[�~�b�c�����́A���悢����{�{�y�ɂ�����Ō�̔�ɂ����鉫��i�U�������v�悸�݂ł������B

�@����A���{�C�R�̊C�㕔���͒זœI�s�k��ւ�A�Ăѐ푈�̈�̎哮�͂ƂȂ邱�Ƃ͂������ĂȂ������낤�B

�@�����̊e���́A��������\��ʂ萋�s�������̂Ƃ͌����Ă������A���������{���ŏI�̕��ׂ����������߂ɂ́A�܂��܂��r��ȏo����v����ł��낤�B

�@�Ȃ��Ȃ�A���{���C�R�����̒f������o��ƕ��E�́A�s��܂��s��̘A���ɂ�������Ȃ���������ł������B

�@�Ƃ��Ɉ��l�ܔN�i���a��\�N�j�����̐�ǂɂ�����ő�̏�Q���́A���U�@�̑��c�m�A���ł������B

�@�命���̘A�����͑��͎������ꂸ�A�݂������@����Ƃ��ɍb��ɑ̓��肵�ċʍӂ����E���ȓ��{�R�̔�s�@������̂��߂ɁA�呹�Q��ւ��Ă����̂ł���B

�@���̒����Ə،��ɂ��A�t�B���s�����ʂ̐���œ��{�R�̓��U�@���c�m�i�ŏ��͑S�����C�R�q���ɑ����Ă������A��ɂ͗��R�q�����Q�������j�͘Z�܁Z��ɂ킽��A�A�����͑��ɂ������ď�@����Ƃ��̓�������s�����B

�@�����đ̓��薽���A�������͓��肻���Ȃ��ɂ�葹����^���邱�Ǝ��Ɉꎵ�l��ɒB���āA���̌��ʂ͓�Z�E�����Ƃ����N���ׂ��������������B

�@����͏���蔚�e�𓊉����Ĕ�ы���ʗ�̍q��U���̂����ߓ���m�������A�����Ɩ������̍������̂ł������B

�@����������́A�����A�����J�R�����肵�������A�͂邩�ɖ������̍������̂ł������̂��B

�@�i�����A�A�����J�R�ł́A���{�R�q���̑��c�m�́A�S���_�����U���ɐ�ւ����Ă����Ɛ��肵���B�j

�@�n���[�[�C�R�叫�̂��Ƃ��́A�����r���̏����ɂ������āA���{�R�̓��U�@�͂킸���ꁓ�̖����������L���ʂ���A�����ɑ��炸�ƍ��ꂵ�Ă������炢�ł������B

�@�������A�����J�R�́A���̓��{�R�̓��U�@�̋���ׂ��З͂����E������@�������������B

�@���Ȃ킿��^�q���͓��ڂ̐퓬�@�͂��̋@�����e��͂��ƂɌl�@��莵�O�@�ɑ������āA�q���͂���邽�߂ɏ��������������d�ɂ����̂ł������B

�@������̂��߂ɁA�e��͓��ڂ̋}�~�������@�Ɨ����@�̋@���͌������˂Ȃ�Ȃ������B

�@���������C�e�p�̑�C��Ȍ�́A�m��œ��{�͑��ɑ������Ă����̐ǐ��͌������Ă���̂ŁA����͑債�ďd�v�ł͂Ȃ������̂ł���B

�@����ɃA�����J�C�R�̐����͂̐ǐ��͂܂��܂����債�Ă��āA�܂��܂������̓��{�D��������������������ł���B

�@�������A�����J�R�̍ŐV�^�̐퓬�@�́A�}�~�������p�Ƃ��ē��ʂɌ������ꂽ�����@�ƁA�S�������悤�ɋ}�~�������������Ȃ����Ƃ̂ł��邱�Ƃ��킩�����̂��B

�@����ŃA�����J�R�̃O���}���u�w���L���b�g�v�퓬�@�ƃ{�[�g�E�V�R���X�L�[�u�R���Z�[�A�v�퓬�@�͂��������Z�Z�L���܂ł̓��ڔ��e���ڕW�ɓ���������A�����K�v�Ƃ���A���{�R�̐_�����U�@�ƈ����܂����āA��������ނ��邱�Ƃ��ł����B

�@�����āA�A�����J�C�R�̔�s�@������̐l���͖�l�����ɑ������Ȃ���A���̑f���ƘB�x�͂�������炸�������̂ł������B

�@���Ė{��j�̂��̑�ܕ��̊e�͂́A���{�̕��ׂ������炵�������o�������L�^�������̂ł��邪�A���傤�ǂ��̎����́A�n���̔��Α��Ńh�C�c�̕��ׂ����鎞���ɑΉ�������̂ł������B

�@�����A�ĉp�A���R�͉��B����ɂ������āA�����m����ɓ����������̂̂��悻�A�O�{�ɒB����ˑ�ȍq�͂ƒn�㕺�͂��W�����Ă����̂ł������B

�@�������A�\�A���܂����B����ł͕ĉp�A���R�Ƒ����������ĕ��풆�ł͂��������A���������̋���Ȓn��R�́A�푈�̍Ō�̈�T�Ԃɂ�����܂ł́A�����m���ʂɂ͓�������Ȃ������̂ł���B

�@���{�̔s�k�̉^���͂��łɒ�܂����B����́A���Ƃ�����ȕĉp���R�̕��͂����B������瑾���m���ʂֈړ������Ȃ��Ƃ��A�܂��\�A�̎Q������Ȃ��Ƃ��A�ő��吨�͌������̂��B

�@���������{�R�̍|�S�̂悤�ȓO��R��́A���l�ܔN�i���a��\�N�j�̂��̎������A�����m�푈�̑S���Ԃ�ʂ��āA�ƂĂ���r�ɂȂ�ʂقǍł����݂ǂ�ȁA���S����܂�l���ɍ��i����ǁj�����̂ł������B

�@����A�A�����R���܂��f�����錈�ӂ������߂Ă����B�����ĘA�����R�͂��̌R�͂̐r��Ȕj���ɂ��߂����A�܂����R�A�C�R�A�C�����A�q����̊e�퓬���̂��т������������ɂ��Ђ�܂��ɁA���X�Ɖ��Ȃ��i���𑱂��Ă������B

�@�@�@�@�@�@��26�́@���\�����̐퓬�@top

�@���l�ܔN�i���a��\�N�j�ꌎ�O���A�X���C��ʉ߂��Đi�q���ł��������\�����U���̃A�����J��͑��́A���Z�Z�Ljȏ�̑召�͑D���Ȃ��Ă��āA���ꂱ���A���̎����܂ł̑����m�푈���ōő�̊͑��ł������B

�@����Ɠ����ɃA�����J�C�R�̍����q���͋@�������͖k���ɍ�킵�āA����{�����͂��ߑ��̗����Ƒ�p�ɂ������čq��U�����J�n�����B

�@���̖ړI�͓��{�R���K���ɂȂ��āA���\�����֓������������q�͑����́A�Ԓf�Ȃ��w�͂������~�߂邽�߂ł������B

�@�ꌎ�l���ɓ��{�R�̓t�B���s��������n�q�͂̎c�������������W�߂āA�勓���Ă��̃A�����J��͑���ڂ����ďo���̉ΊW������B

�@�����A���{�R�̓��U�@��@�́A�A�����J�쑗�p�q���́u�I�}�j�[�E�y�C�v�@��ǂ����������B

�@���̗�������ɕʂ̃A�����J�쑗�p�q���͈�ǁA���m�͓�ǁA�쒀�͈�ǂ�������ւ����B

�@�����ă��\�������ɂ�����{�R�̌\���ɂ���Ԋ����H�̑S�����g�p�s�\�ɂ����Ă������Ƃ́A�P�j�[���R�����w�����̃A�����J���R�q������������Ȃ�������͂ł��Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ����B

�@����䂦�}�b�N�A�[�T�[�����́A�k�㒆�̃A�����J�C�R�̍����q���͑����A���\�����x���̂��߂ɓ쉺������悤�ɗv�������B

�@�Z���A���{�R�̐_�����U���̓��\�����U���̃A�����J�R�����̊Ԃɑ勰�Q���܂����������B

�@���v��Z�ǂ̃A�����J�͑���������ւ�A���̒��̈�Z�ǂ͑�j�����B

�@�܂���́u�j���[���L�V�R�v�̊͏�ł́A��������펀���Ƃ������A���̂����ɂ͊͒��ƒʐM���ƁA�ϐ폫�Z�Ƃ��Ē��炭�]�R���̉p�����R�����Ƃ��ӂ��܂�Ă����B

�@�������O�N�̏\�ȗ��A�r��ȍq����Ր�ɂ���ă��\�����h�q�̓��{�q���͑S���l���ܗāA���̎m�C�����r�i�������j���Ă��܂����B

�@�����Ĕ�s�@�́A�����w���̍����̂��߂ɁA�L���K�ȍ��Ɏg�p�ł��Ȃ������B

�@�܂���s�@�̏C���H����e�����������l���̊e�����A�L���n��ɕ��U���Ă����B

�@�}�o���J�b�g�ł́A�V������s�@�����@���Z�Z���i���̑唼�͉ב��蔠�ɔ[�߂�ꂽ�܂܂ł������j���Ɖ��̏�����Â����ď��̒���A�H�n�̉��ɂ������������ꂽ�B

�@�܂��ꕔ�̔�s�@�͂��������@�̋C�����A���邢�͎ԗւ̃S���^�C����{������������g�p�ł����̂ł��邪�A�����̕K�v�ȕ����i�͂����ɂ��A�����ɕ��U���Ă����̂ł������B

�@�����K�G���p�̓G�O�㗤�́A�ꌎ�����������\�����Ɍ��s���ꂽ�B

�@�A�����J���R�̓�R�c�i�l�t�c�j�̕��͂́A�قƂ�ǖC���܂����Ȃ��ŊC�ӂɖ����㗤�����B

�@����A�t�B���s�����ʂ̑�\�l���ʌR�i�ߊ��R���叫�́A�\���A�A�����J�R�����C�e���ɏ㗤���������Ƀ}�j���w���C��������ł��������A�ނ͊C�ӂ̐��ۂł͖h�킵�Ȃ����ƂɌ��S�����B

�@�����ނ̓A�����J�R�̏㗤��ɁA�����̓��U���ɂ�鏬�K�͂ȋt�P�v��𗧂ĂĂ������A����͐������Ȃ������B

�@���Ȃ킿�A�ނ̟����̑�\��C���g�A���͖Z�ǂ̓ˌ����i�C�R�̐k�m���i����悤�Ă��j�Ɠ��l�̑̓����@�ɂ��C����U���j�ŁA�A�����J�R�̏㗤���������̖�ԁA�����U�������s���āA�A�����J�A���D��ǂ����������ǂ����j�������A���̓ˌ����Q�͂قƂ�ǑS�ł��Ă��܂����B

�@�����K�G���p�̊C�ӂɔ�s�ꂪ�݉c���ꂽ��A�}�b�N�A�[�T�[�����̟��������͂������Ƀ}�j����ڂ����Đi�������B

�@���̓�t�c�͓���ɍs�����������āA�A�����J�C���q����̔����@�����̎x���ȊO�ɂ͑�_�ɂ��S�R�A���ʉ�������A�킸���Z�\�Z���Ԃ̒��ɒ���}�j���ߍx�ɓ��B�����̂ł������B

�@�}�j���h�q�̓��{�R�����́A�A�����J�R�̂��̉����Ԃ�ɂ͑傢�ɋ������B

�@����A�ʂ̈�t�c�̓}�j������̒n�_�ɏ㗤���āA�s����ڂ����Ėk�i�����B

�@�����̃A�����J�R�e�����́A���{�R�ƌ��̌��ʁA�T���h�E�g�[�}�X��w�\���ɗ}������Ă����O�A�l�Z�Z���̃A�����J�l������悭�~���o�����B���̌��ɂ���āA���{�R��������́A������g�s���ă}�j���s�����P�ނ��邱�Ƃ��݂Ƃ߂�ꂽ�̂ł���B�@�@�@�@ |

�����K�G���p�ɏ㗤���A�W�[�v��ő����̕ĕ��Ɉ͂܂��

��F���ʂ̃}�b�N�A�[�T�[����

|

�@�������t�B���s���̎�s�}�j���͗e�ՂɊח����Ȃ������B

�@����͓��s����̑攪�t�c�����R�×Y���R�����̊����ɂ�������炸�A�C�R��������w�������╣�O���C�R�����i��O�\����ʍ����n���i�ߊ��j����������āA�����ꖜ���̏����𗦂��đS�s���ɂ킽��A�����璬�ցA�Ƃ���Ƃ֗��Ă������āA���S�i��������j�Ȏs�X��𑱂��Ċ拭�ɒ�R��������ł������B

�@�����ăA�����J�R�͂��̈��|�I�ȉΖC�͂��W�����āA�}�j���s��Ҍ������̂ŁA���Ɏs�X�͊��I�̒��Ɖ������B

�@���\�����ł́A�I��̎��܂Ő퓬���Â��Ă����B

�@���̒��ōł����킾�����̂́A�}�j���s�����̍��n�ɗ��Ă����������{�R�̐U���i����Ձj�W�c�̖h�����̐퓬�ł������B

�@�������A�����J�R�͍q�͂ł��Η͂ł��A�f�R�D���������Ă�������A���{�R�͑������͂Ȃ͂��s�ǂŕ⋋���������Ă�������A���̏��s�̌��ʂɂ��Ă͂��łɖ��炩�ł������B

�@�������A�����J�R�̕���ŕ��������t�B���s���l�̃Q���������́A�����܂Ȃ����{�R���U�����ĂȂ�܂����B

�@�܂��A�����J�R�͓��ɍs�����������āA�����t�B���s���A�암�t�B���s�������ʂ������p�����������Ŋ��s���A���{�R�̔s�c�����̑|�����i�����Ƃ�����j���J�n�����B

�@�~���_�i�I���̓��s�_�o�I���A�܌��l���ɐ�̂��ꂽ�B |

���{�R���Ō�܂Ŋ拭�ɍR�킵��

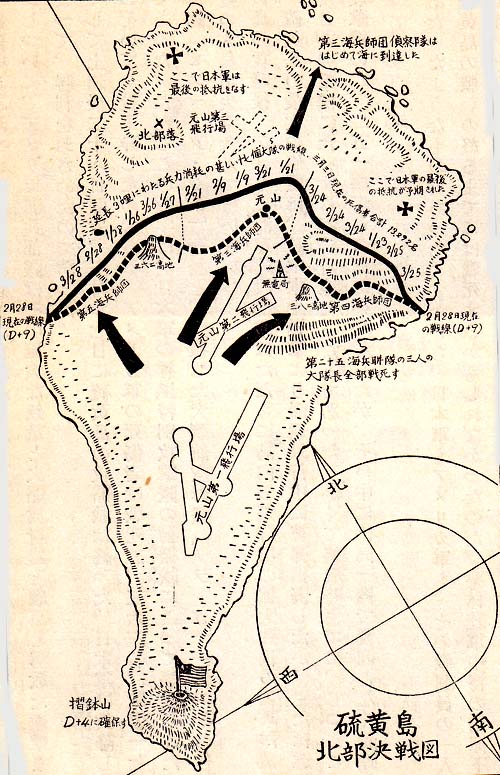

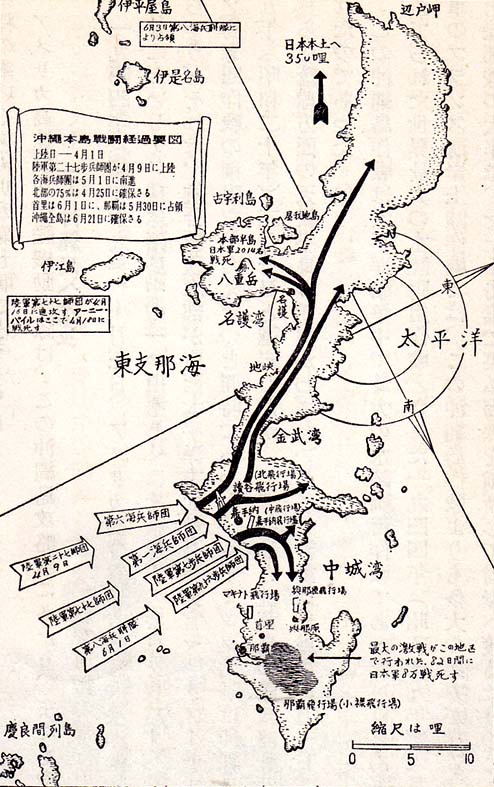

���\�����R�x�n�т̓��A���̓��{�����w����

|

�@�A�����J�R�̃����K�G���p�̏㗤�Ɍĉ����āA�n���[�[�C�R�叫�́A�����̍����q���͋@���������͂��߂ē�x�ߊC�֏o�������āA�A�W�A�嗤���݈�тɐ����ɂ킽��A�����P�����s���āA����̑��Q�����������̂ł������B

�@�Ƃ��Ɉꌎ�\����A�ނ̟����e��͍q����͕���̃T�C�S���̃J�������p���ʂŁA���{�R�̊͑D�l���ǂ��ꋓ�Ɍ��������B�@�i�������A�����ނ̐�ʕł͎l��ǂ݂̂ł������B�j

�@�������ē��{�R�̗��݂ɂ�������A�W�A�̔���ȓV�R�����́A���̂悤�ȃA�����J�R�̘A����P�Ɛ����͍U���ƃt�B���s�������e�n�i�o������n�q���̏o���Ƃɂ���āA�قƂ�NJ��S�ɓ��{����Ւf����Ă��܂����̂ł���B

�@�@�@�@�@�@��27�́@�������U����@top

�@�}���A�i�Q���Ɠ����̂��傤�ǒ��Ԃ̗m��ɁA�n���̊ۓ��̂悤�Ȍ`�������������������Ă����B

�@����͓����̍ł����̍L���n�_�ł��A�킸����}�C�������Ȃ��A���̒������܃}�C���ɂ����Ȃ����c�u�̂悤�ȏ����ł������B

�@���̓����̂��邱�Ƃ́A�u����̗v���v�a29�����@�̔����v��𐬌������邽�߂ɕK�v�����ׂ��炴����̂ł������B

�@�Ȃ��Ȃ�A�������ɐݒu���ꂽ���{�R�̓d�g�T�m��́A���{�{�y�ɂ������āA�a29�����@�����P����̂��x�邱�Ƃ��ł�������ł���A����ɂ܂��A�������Ŕޒe�����a29�����@�́A��������T�C�p�������e�j�A�������A���邢�̓O�A�����̃A�����J�R��n�܂ʼn����͂��S�q�����A�Ҕ�s���ł��Ȃ�������́A�S�R�ǂ��ɂ��s����������ꏊ���Ȃ���������ł������B

�@�܂��A�����̏d�����@����{�{�y���܂Ō�q���ׂ��������퓬�@�̂��߂ɂ��A�O�i��n�����ЂƂ��K�v�ł������B

�@�������a29�����@������̎m�C�̐U��Ȃ����Ƃ́A�A�����J���R�q������i�ߕ��ɏd��ȊS���Ăт����������B�@�i�������A�������̎����́A���{�ł��A�����J�ł���ʂɂ͒m���Ă��Ȃ������B�j

�@�����ă}���A�i�Q����n�̂a29���������w�����J�[�`�X�E�����[���R�����͈��l�ܔN�i���a��\�N�j�O���Z���A���̂Ƃ��茾���������炢�ł������B

�@�u���̕����́A���̂�����������ʂ��܂�����ɂ����Ă��Ȃ��̂ɁA�ƂĂ���`���ꂷ���Ă��܂����B�v

�@����䂦�A�����J�R�ɂƂ��ẮA�����������u�Ȃ��Ă͂Ȃ�ʓ��v�ł������̂��B

�@���̗������̍U�����]���̑������̂ł��邱�Ƃ͂悭�킩���Ă����B

�@�������A�����A�����J�C�R�����W�F�[���X�E�t�H���X�^�����T�C�p�����̌��n�ŋL�Ғc�ɂ������āA���悢�挈�s���O�̍��T�v�����łׂ̂��悤�ɁA�u���̓��͐퓬�����̕��͂ƁA����ɐl�Ԃ̈ӎv�ƗE�C�Ƃɂ���čU������ق��͂Ȃ��v�̂ł������B

�@�����āA���̓��{�R�����d�ɖh�����ł߂��������U�����邽�߂ɑI�����ꂽ�A�����J�R�́A�C�����̐��s�O�t�c�A���̕��͂ł������B |

�ČR�͏㗤�O�ɐԁA�A�����̐F�̈���C�݂Ɏ˂����݁A

�㗤�����͌��߂�ꂽ�F�̊C�݂Ɉ�Ăɏ㗤����B

|

�@���ė����������������{�R�����͑�S��t�c���I�ђ����i�����݂��j���R�������w�����Ƃ�A���̕��͂͑�����O�A�Z�Z�Z���ŕ��������i��Ƃ��đ�S��t�c���j�ƊC�R�����܁A�܁Z�Z���A��Ԉ�A���A�C����A���A���˖C�i�ΐ�ԖC�j�܌���A�����C�܌�����Ȃ��Ă����B

�@���̕���͏d�C��Z��A���������_�C�O�Z�Z��A��ԓ��i�������ΎR�D�̒n���ɖ��v����ăg�[�`�J�Ɏg�p���ꂽ�j�A���˖C�Z�Z��A���^��C�l�Z��A�����C��O�Z���i���̒��̎�͎O��Z�~���̑���a��L���Ă����j��ԗ����Ă����B

�@���ƂɌI�ї��R�������S�͂������Ėh���������߂��������̋����ׂ������́A���{�R�Ɠ��̓��A�w�n�̒z��@�ł������B

�@���̑����̓��A�w�n�̈ꕔ�ɂ́A�[�����l�\�t�B�[�g��������̂�����A�����Ȃ�җ�ȖC�����ɂ���U�s���ł������B

�@���̒n���v�ǂɂ͑����̓����������āA���Ƃ����̊J�����̈�����ǂ���Ă��A�����ɗ��Ă���������������ɂ͂Ȃ��̎��Q������ڂ��Ȃ��悤�ɍH�v����Ă����B

�@�������e���A�w�n�͂���������݂ɘA�����āA�x������悤�ɍ\�z����Ă����B

�@�ꌎ��\�Z���A���C�����h�E�X�v���[�A���X�C�R�叫�́A�E�B���A���E�n���[�[�C�R�叫���͑��̎w���������B�@�i����ɂ���ăA�����J��O�͑��́A�Ăё�܊͑��Ƃ��̔ԍ���ύX�����̂ł������B�j

�@�����ė������U���̏����U���Ƃ��āA�����q���͋@�������̊͒�����ǂ𗦂��āA���{�{�y�ɂ�������ŏ��͍̊ڋ@�U�������s�����B

�@���̓��{�{�y���P�͓\�Z���A�\�����̗����ɂ킽�芸�s���ꂽ�B

�@���̍U���ڕW�̒��ɂ́A�����̓��{�R��s�ꂪ�������B

�@����͌��A�َR�A�����c�A�V���A�l���A�Ό��i����j�A�O�����i�݂������͂�j�̊e��s��ł������B

�@�܂��Q�n�����c�̒����q��@������Ћ@�̍H����A�����p���̑D����������ւ����B

�A�����J�e��͍q����̑��c�m�̐�ʕɂ��A���{�R��s�@�̋��Ĕj�O�O��@�A�n�㌂�j�ꎵ���@�ɒB�����B

�@���ė������ɂ�������A�����J�R�̏㗤�́A�O���Ԃɂ킽��җ�ȃA�����J�͑��͖̊C�ˌ��̌�A�\����ߑO�㎞�Ɍ��s���ꂽ�B

�@�㗤����̓Ԃ̂����ɁA�C�������̓U�N�U�N�[���ΎR�D�̍��n�j���Ē����ɐi�����A���������R����s��ɓ��B����Ƃ���Ƃ���ł������B

�@�Ƃ��낪���{�R�̎�������͋}���ɗ����Ȃ����āA���̂����������C�Ɩ�C�̏W���C�������ăA�����J�R�̏㗤�n�_�̕l�ӂ�Ҍ����͂��߂��B

�@�A�����J�R�̎����҂͂����܂����������B

�@���̐퓬�̌���Ȃ��Ƃ́A�����m�푈���̑S�퓬��ʂ��đS���C�G������̂͂Ȃ����炢�ł������B

�@���{�R������͗����������炷�邽�߂ɁA�ł��邾�������̃A�����J�����E���������āA�S���ʍӂ���o����ł߂Ă������Ƃ��e�Ղɂ�������ꂽ�B

�@���ꂱ�����Ɂu�n���̋����Ɓv�ł������B |

�����ֈ�Đi������ĊC��

|

�@���̓�[�ɂ��т����W���܌ܘZ�t�B�[�g�̑傫���́A�p���̉��̂悤�Ȑ����R�i�������܁j�́A�㗤��ܓ��ɃA�����J�R�ɂ���Đ�̂��ꂽ�B

�@���������킵�����J���d�Ȃ荇���A�����̓��A���I�̑��̂悤�ɂ�Ȃ������̖k�[�ł́A�ň��̌��펀�����O�r�ɑ҂����܂��Ă����B

�@�A�����J�R�����͈������A�k�i���Â������A���{�R�̎��ɂ��̂��邢�̒�R�͂������Đ����Ȃ������B

�@����͂܂�ʼn����̂��ł��j�炸��Ύ~�܂ʋ���ȗ͂��A�s���s���̕��̂ɓ˂����������悤�Ȃ��̂ł������B

�@���Ȃ킿�A���{�R���A�����J�R���A���̐퓬���̈�l��l�����̗������̐킢�̏I��܂łɂ͐펀���邩������Ȃ������̂��B

�@�I�ї��R�����̎w�����̓��{�R�����́A���̓��A�w�n�̓����ɗ��Ă������Ċ拭�ɍR�킵�A�A�����J�R���҂����������悤�ȍŌ�̋C�������݂��o���U�C�ˌ��������Ȃ�Ȃ������B

�@���������ɁA�A�����J�C�������͂��̙ˑ�ȓS�ʂƉΉ����ˊ�Ɛ�ԂƗE���Ȑi���܂��i���Ƃɂ���āA�����������߂��̂ł������B

�@�������ď㗤���\�Z���ԂŁA�O���\�����ɗ������̍U����͏I�����B

�@���{�R�͓��~�������S�����̂����đS���ʍӂ����̂ł���B

�@�A�����J�R�̎����҂͐펀�܁A�ܘZ�O���A�폝�ꎵ�A�O�l�O���ł������B

�@���������̐����́A���{�R�̐_�����ʍU�����̌�|���i�݂��Ă����j�ɂ���Č������ꂽ�쑗�p�q���́u�r�X�}�[�N�E�V�[�v�@��ǂƁA��j������^�q���́u�T���g�K�v��ǁA���̑����^�͑D��ǂ̐l���������܂�ł͂��Ȃ��B

�@�������̍U����A�A�����J�C�R���ݕ����͂������ɓ����̔�s��̊g�勭���̍H����Ƃɒ��肵���B

�@�������̍ő�̉��l�́A���{�{�y�������A�Ҕ�s���ɔ�e�����������A�܂��͔R���̌��R�����a29�����@�ɂ�������s�����n���邱�Ƃł������B

�@�����ďI�펞�܂łɁA���ɂ��̋���ȏd�����@�̓�A��܈�@�����̓��ɕs�����������A���̒��ɂ͓���@�Ŋ��ƂȂ������������̂��������̂ł���B |

|

�L�^�ʐ^ 9 �@top

|

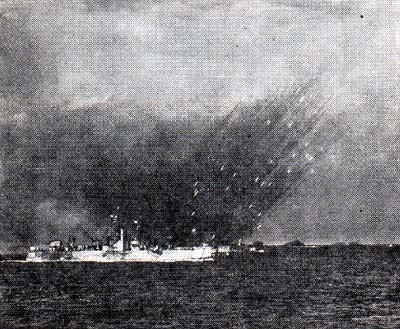

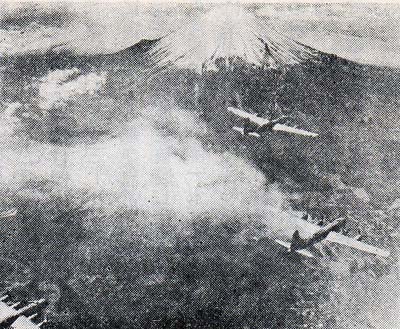

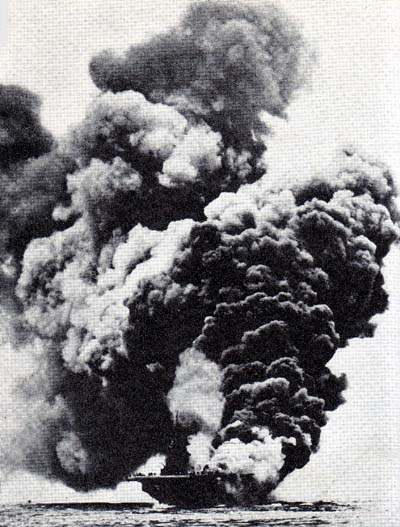

�ČR�̃����K�G���p�㗤�ɓ���A���{�R�͐_�����U�������肾���Ĕ��������B�ʐ^�͕Đ�́u�J���t�H���j�A�v�i������j�ɓ��U�@�����������Ƃ���B

|

���̎ʐ^�̋ߌi�ŁA�̍������_�͕ČR�̍��˖C�B

|

|

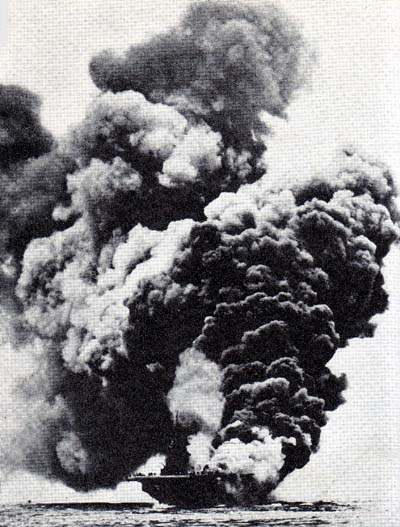

�}�j���ɗ��Ă����������{�R�͊拭�ɒ�R�������߁A�ČR�͈��|�I�ȉΗ͂��W�����ĖҌ������B���߂ɓ��s�͎ʐ^�̂悤�Ȋ��I�̒��Ɖ������B

|

�ė��R�����@�����A�}�j���`�̓�����N�i�����j����

�v�Q�R���q�h�[������Ҕ����B

|

|

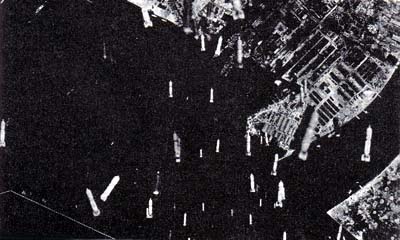

���\�����k���̎R�x�n�тɗ��Ă��������U���W�c�̖h�����ɂ������Ă��A�ė��R�퓬�@�����i�p�[���Ή����e����ē������B

|

|

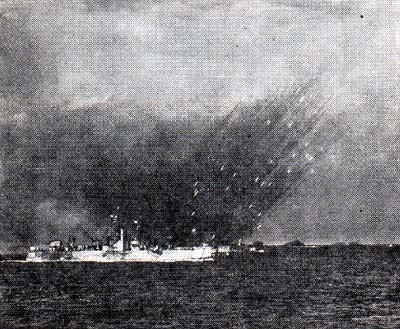

���l�ܔN�i���a��\�N�j�@�ꌎ�A�ċ��u�n���R�b�N�v�͔̊��q���A

����̃N�B���z���k����\�܃}�C���̊C��œ��{�A���D�c��ߑ��A�}�P���̌��i

�\�\���炭�픚�������{�D�͖����D�炵���A�a�X����唚�����V�ɉ����Ă���B

|

|

���\��������ŁA�Ĕ����@�����{�ݕ��D�����đ唚�����N�����B

|

�A�����R�q���̖җ�ȘA�������ɂ����

���S�Ɏ��ł����L���r�e�R�`�̐ՁB

|

|

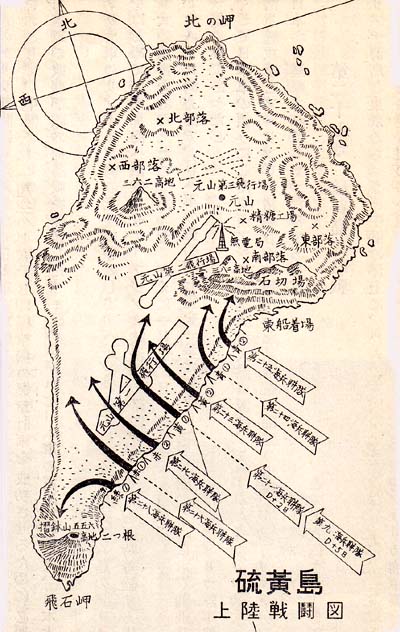

���l�ܔN�i���a��\�N��\������A�ČR�͑�܊�襂̋��͂Ȏx���̉��ɁA�C���O�t�c���̕��͂������ė������ɐi�U�����B

�ʐ^�i��j����сi���E�j�́A�a�X���闰���̗d�C�ƖC�����̗������߂��������̓���C�݂ɁA

�܂��ɉ_���i���j�̑�Q�̂��Ƃ��ːi���̕ĊC����g�㗤�����B

��i�̐�_���X���钆������قȎp�����킵�Ă���̂͐����R�A���łɈ����Ԃɂ킽��җ�ȏ㗤�����̊C���Ă̖C�����ɂ����

�S���͋��낵���n�����Ɖ����A���{�R�͌I�ђ����w�����ɋʍӐ�@���Ƃ��ċ�O�̌��펀�������o���邱�ƂɂȂ����B

|

|

�ʐ^�͗�������ԏ���ڂ������}�i���̕đ�l�C���t�c��

��g�㗤�����ڂ����ŐV���������p�Ԃ̑�Q�̋ߌi�B

|

|

|

�������̊��ȓ��A�w�n�̉��[�����Ă�������{�R��ڂ����āA

�ČR�͐V�s����̃��P�b�g�e�̈�Ďˌ��������ē����𐧈����Ă������B

�㗤��ܓ��̗������C�݂ɂ�����ČR��

�ˑ�Ȑl���A����A�@�ނ̗g����ƁB

|

�����R����ɕč����𗧂Ă���\���C���A���̓ˌ����B

�������̓�[�ɂ��т��邱�̌܌ܘZ���n�̑��D��͍ł������

����߂����A�ČR�͏㗤��ܓ��ɂ��ɂ�����U�������B

�����ʂ̓��{�R������͔ߑs�ɂ��S���ʍӂ����B

|

|

���������n�̉�X����R�x�̓��A���ɗ��Ă�������

���{�R�̎c�������j�U�����̕ĊC����g�����B

|

�������̑匃��ŁA���{�R�͎�����i�ߊ��I�ђ������R�����ȉ��A

���C�R�������O���̂قƂ�ǑS�����ʍӑS�ł������A

�đ��������ҍ��v�ȏ���o�����B�\�\

�ʐ^�͑O���̖��~�쏊�ʼn��}�蓖������A��F���オ�݂��ɏ��������āA����̖��a�@�֏d��������������Ȃ�������Ă䂭�ĕ��B

���{�R�̓��A�w�n�̓����֓��������ĊC�������́A��R����

���{�����̈�c�ɂ������āA���A�̊O���֏o�Ă��ē��~����悤��

�x�������������Ȃ��̂ŁA���ɍŌ�̎�i�Ƃ��āA

�Ή����ˊ�œ��A�̓������Ă��͂炢�r�ł����B

|

|

�ʍӂ̐Ղ��Â��

�@�u�n���̓y�n�v�ƕČR���Ă������̍����嗱�̉ΎR�D��

���n�����ɐ��߂āA�ˌ��p���̂܂܂ŎU�����ĕ��̎��́B

�S�X�̑��ʂɒe�ۂ̊ђʂ������������Ă���B

|

�Ō�܂Ŋ拭�ɐ킢���������{�����̍Ŋ��B

|

|

�������̍��l�Ɍ@�����^���c�{�̒��ŋʍӂ����̓��{���B

�ނ�͓V�c�̂��߂Ɏ��\�\�ƕĊC�����̋L�^�͋L���Ă���B

|

|

�킢�I���āA�������̓����ɋ}�݂��ꂽ�Վ��ߗ����e���̓S��Ԃ̍�����A������P�̂a29�����@�̉���̂��߂ɔ�т��u���X�^���O�v�������퓬�@�����S�[�����Ɍ�������{���ߗ��B |

�@�@�@�@�@�@��28�́@������@top

�@�@�@�@�@�@�@1�@����i�U

�@���l�l�N�i���a�\��N�j�\���O���A�A�����J�����Q�d�{���͑����m�͑��i�ߒ����j�[�~�b�c�����ɂ������āA�����������̈ꃕ���������͂���ȏ�̗v�_���U�����ׂ����Ƃ𖽗߂������A���傤�ǂ���́A�����Q�d�{�����쐼�����m���ʍō��w�����}�b�N�A�[�T�[�����ɂ������ă��\�����D����̌��������������̂Ɠ����ł������B

�@�j�[�~�b�c�����͉�����̊��������l�ܔN�i���a��\�N�j�O������ƑI�肵�����A���\�����Ɨ������̗��U���킪�Ă܂ǂ��������ɁA����ɗ������ʂ̓V��s�ǂ̗\�z���킴�킢���āA������͎l������܂ʼn������悬�Ȃ����ꂽ�̂ł������B

�@���̉�����͑����m�푈���ōő�̐������p���ł������B

�@�قƂ�ǂ�����_�ŁA�]����Ă�ꂽ���E�ő�̐������p���Ƃ��ꂽ���l�l�N�i���a�\��N�j�Z�����s�́A�ĉp���A���R�̃t�����X�C�ݏ㗤���ł́A���̉������������̕��͂��������ꂽ���A���������̏㗤�����̑唼�͂������M���ʼnp���C�������f���đΊ݂֓n�邾���̂��Ƃł������B

�@�Ƃ��낪����U�����ɎQ��������A�l���ǂ̑召�͒��́A�Ė{�y�̃V���g���`����͂�鑾���m��̃E���V�[���n�ցA���C�e�p�ցA����Ƀ\�������Q���ւ킽���ĎU�݂���\�ꃕ���̍`���o�q���āA���s�������������̂ł������B

�@���̒��ɂ͈ꔪ�O�A�Z�Z�Z���̗��R����ъC����������ύڂ����U�������A���D�l�O�Z�ǂ��ӂ���ł��āA�j�[�~�b�c�����͍��◤�R�̊��S�Ȉ���ʌR�����̎w�����ɒu���ɂ��������B

�@����̓T�C�����E�{���c�@�[�E�o�b�N�i�[���R�����̗�����A�����J��\�R�ł������B

�@�A�����J�����q���͋@�������́A���̉���U����ɂ�����A�܂������Z�Z�ǂ̊͒��������Ă��̐i�U�H���Ђ炢�����A���̒��ɔz�����ꂽ�S�q���͂̔�s�b��ɂ͍��v���A�������@�̔�s�@�����ڂ���Ă����B

�@����ɉ����ĉp���C�R�͊͒����ǂ��Ȃ�A�͍ڋ@��l�l�@��L���鏬�������@�������i�w�����g�E���[�����O�X�p�C�R�����j���ɎQ���������̂ł������B |

|

�@���̉p�@�������͎�Ƃ��āA�擇�i�������܁j�Q���i�{�Ó��E�Ί_�����ӂ��ށj�ɂ������č��s�������B

�@���܂⑾���m�푈�͂��łɍŌ�̒i�K�ɂ͂����āA�A�����R�͉ߋ��O�N�Ԃ̐푈���Ɋw�����鋳�P�����n�ɓK�p����ɂ��������B

�@�����đ����m���ʂ̂قƂ�ǑS���͂́A���̓��{�{�y�̌����ɂ����������ɋ��͂������̂ł���B

�@�i����͋�B�̓���킸���O��܊\���ւ��������ł������B�j

�@�܂��}���A�i�Q����n�̂a29���������ƒ�����n�̃A�����J���R��\�l�q����Ƃ́A���������ɂ�������q��U���ɂ��ꂼ��o�������B

�@���̉�����́A�������̓��{�R�̂��̋��M�I�ȋʍӐ�̒���Ɉ����Â����s���ꂽ�̂ŁA����i����{���Ƃ��Ă��j���܂������悤�Ɏ��ɂ��̂��邢�Ŗh���������̂Ɨ\������Ă����B

�@����ŃA�����J��\�R�̊e�����͈��l�ܔN�i���a��\�N�j�̕����Ղ̓��j���ɉ���̓��݂֏㗤�������A�r��Ȏ����҂��o�����̂Ɨ\�z���Ă����̂ł���B�@�i����ɂ����̓��͂܂��l���n���̓��ł������B�j

�@�m���ɔނ�́A���̍U���킱���A��������̒��ōł�����Ȃ��̂ɂȂ邾�낤�ƍl���Ă����B

�@����͂��ꂱ���A�����J�R���A���{�{�y�֍ł��ߐڂ������ł��邩��ł������B

�@�㗤�O�̏������s���͂��̗\�z�𐳓�������悤�Ɏv��ꂽ�B

�@���Ȃ킿�A�O���\�Z���A��܊͑��i�ߒ����X�v���[�A���X�C�R�叫�͗m��ŔR���⋋���I��A�����̍������@�������𗦂��đS���͂ŋ�B��ڂ����Đi���������A�\�������A���̍q���͓�ǂ́A�X�v���[�A���X�C�R�叫�����ł���Ɗ�ĂĂ�����B�e��n���������{�R�̓��U�@�̂��߂ɂ������Č��j���ꂽ�̂ł���B

�@����ɏ\����ɂ́A���{�R�̔����@��@����A�Z�Z�Z�t�B�[�g�̖��_�����˔@�}�~�����āA��^�q���́u�t�����N�����v�̔�s�b��ɔ��e�𓊉������B

�@���傤�ǂ��̎��A���̍b��ɂ́u�������e�B���v�ƌĂꂽ�V�^�\��C���`�A���P�b�g�e�𓋍ڂ����͍ڋ@����ς��Ȃ��ł����B

�@�����܂��n���̂悤�ȏC��������o�������A����͑����m�푈���ő��̂����Ȃ�A�����J�R�͂ɂ��A�Ƃ��Ă������Ȃ������悤�Ȃ��̂������S��ł������B

�@����͉͂��X�ƔR���Ȃ��甚�����Â��A�͂Ȃ͂������X���Ȃ���l���ԋ߂����C��Ɏ��悤�ɕY���Ă����B

�@�E���ȉ��}�~����Ƃɂ���ē��͂͐h�����Ē��v���܂ʂ��ꂽ���A���̏�����̎����͐펀���Ƃ����B |

�n�Õ~�C�ݖڂ����ĕĊ͑�����̃��P�b�g�e�̈�Ďˌ�

|

�@���̓������ɁA�ʂ̃A�����J��^�q���͈�ǁ\�\���Ȃ킿�A�V�u���X�v�v�ɂ܂����┚�e�ꔭ���������Ď����ҎO�Z���o�����B

�@�܂��C�͕����i����͏㗤�J�n�O�ɉ���ɂ������ĖC�e��O�A�Z�Z�Z�g�����˂����j�������̓��U�@�̗��P���āA�̓����ւ����B

�@���Ȃ킿��͈�ǁA���m�͈�ǁA�쒀�͎l�ǂ��̑��͒��Z�ǂ́A�A�����J�R�̏㗤����������ɑ�������ȑO�ɁA���{�R�̓��U�@�Q�ɑ̓��肳��đ呹�Q��ւ����̂ł���B

�@������������ʖh�q�̑�O�\��R�i���R�ܖ��A���n�Ґ��̋`�E�R�A�C�R�n�㕔���ꖜ�A�v�����j�i�ߊ��������i�������܂݂�j���R�����́A�A�����J�R��l�ӂ�籌������@���Ƃ�Ȃ������B

�@�ނ͂��̟������͂̑唼���A�����Z�\�}�C�����铯���̍œ암�̏\�}�C���ɂ킽����i�����j��̌���n��֓P�ނ����Ėh�������������B�����Ĕނ̓A�����J�R���قƂ�Ljꔭ���e�˂����ɏ㗤�������̂ł���B

�@�A�����J�R�̊e�����́A����֎��R�ɐi�����邱�Ƃ�������đ傢�ɖʂ�������`�ł������B

�@�����ď㗤�����̓��v�O�ɁA�������A�����J���R�A�C���������ܖ��́A����̕l�ӈ�тɏ㗤���������Ēn�����ł߂��B

�@�����̓ǒJ�i�����^���j�̖k�i�����j��s��ƉÎ�[�i���łȁj�̒��i�Ȃ��j��s����]���Ȃ��Ő�̂��ꂽ�B

�@�܂��A�����J���R�H�������ƁA�C�R���ݕ����iSea Peace�j�͂������ɔ�s��̐�����Ƃɒ��肵�āA�킸���Z���Ԉȓ��ɃA�����J�C���q����̐퓬�@���������i��Z�Z�@�j���i�o�����B

�@�����Ă��̗���s����o�����āA�����풆�̃A�����J�R�̉���x���ɂ��������̂ł���B

�@��������ڂ݂�ƁA�������R����������̕l�ӂœ��{�R�̈����������]���ɂ����A�S���h�킵�Ȃ��������Ƃ͑�ςȎ���ł������悤�Ɏv����B

�@�ނ̓A�����J�R�̏㗤�����ɂ������āA�卬�����܂����������邱�Ƃ��ł����ł��낤�B |

�@���{�C�R�̈�l��菬�^���U�@�m���ԁn�̑S�e�\�\

�@����㗤�����ɕČR�͓��{�R�̒���s����́A�����œ��{�C�R�Ɠ��́u�����閧����v�̐l�Ԕ��e�u���ԁv�̎����l�@�����������B

�@�����A�ċ�R�Z�p����ǂł́A���̏��^�̓���@���A���p���l�����Ȃ��Ɣ��f���āu�o�J���e�v�i�aAKA �aOM�a�j�ƌĂ��A���̎g�p�@�͕s���������B

�@���A�������ꂽ���{�C�R�@�������ɂ��A���́u���ԁv�͓��U�p�̏��^�ؐ��P������@�ŁA�����Ɉ�E���g�����y����[�U�A��@�̓��̉����ɂ邳��āA�U���ڕW�̓�\�L�����[�g���ӂ܂Ŕ�s������A��@�𗣂�Ėҗ�ȑ��͂Ŋ���˓����A�ڕW�ɑ̓��肷����̂ł��邱�Ƃ����������B |

�@�܂�����l�̒n����n�́A�����̌㔼�œ��{�R�������͂Ȃ͂��L���ɗ��p�������̂ł��邪�A���ꂱ�����{�R�ɂƂ��Ă͐�D�̖h���w�n���Ȃ����̂ł������B

�@�����R�i�ߊ������̖C�������͎��ɑ召�e��̖C���S���L���āA���̌�ɃA�����J�R�ɔ���Ȏ����҂��o���������̂ł��邪�A���ꂱ�������A�����J�R���㗤���̕l�ӂ�Ҍ������Ȃ�A�㗤�����ɎS�邽��呹�Q���������邱�Ƃ��ł����ł��낤�B

�@�������ނ͂��̂悤�Ȑ�@�͑S�R�Ƃ�Ȃ������̂��B

�@�A�����J�R�̏㗤�������w�����o�b�N�i�[���R�����́A���̎O���̓�ɂ�����k���n��̓��{�R��|�����邽�߂ɑ�Z�C���t�c�𓊓������B

�@���̖k���݂̖{���i���g�u�j�����ł͑����̌��킪�s��ꂽ���A�C�������͒����Ȑ�@�ɂ���ĉ���̖k���n��̓��{�R�������A�܁Z�Z����r�ł����̂ł������B

�@�����ăA�����J���R�����̎O�t�c�͔��]���ē쉺���A���{�R�������Ɏ��炷��`�ߔe�̖h�q������čU�����邱�ƂɂȂ����B

�@�@�@�@�@�@�@2�@����̑�U�͐�@top

�@����U����̍ő�̖ڂ��܂����틵�́A�A�����R�̊͑��Γ��{�R�̐_�����U���̑s��ȑ�C���ł������B

�@�܂��l���̍ő�̑����́A�n��퓬�Ŗҗ�ȕ���������ƖC����ɂ���Đ��݂����ꂽ�B

�@���̜��S�i��������j�Ȍ���͓��{�R�����̍œ�[�܂ň�������Ă��Ɍ��ł����܂ŁA���\����Ԃ��������̂ł������B

�@�A�����J�R�͕��ʂɂ����Ă͂Ȃ͂��L���ł������B

�@������{�R�́A���̖h���n�`���L���ł������̂ŁA�f���Ƃ��ēO��I�ɍR�킵���̂ł���B

�@���{�R�͎R���̓��A���ɗ��Ă�����A�����̓��A�w�n�̉��̍��n�̔��Α��Ζʂɑ�C���������āA���{�R����������Ƃ���A�����J�R�����Ƃ������ɖҗ�Ȕ��������킦���B

�@�A�����J�R������ɏ㗤��܂��Ȃ��A���̓암�̓��{�R�w�n���͂Ȃ͂����ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă����B

�@���{�R�i�ߊ��������R�����́A�ŏ����牫���ɏ��ڂ̂Ȃ����Ƃ��o�債�Ă����̂ŁA�ނ͂����A�����J�R�ɂ������čő���̎����҂��o�����邱�Ƃ݂̂�O�肵�Ă����B |

����̕�⋊�n�ɎR�ς��ꂽ�ČR�g�ѐH�Ƃ̎R

|

�@�����Ĕނ̎w�����̓��{�R�̓��A�w�n�A�}�Β�A�h�ǁA�g�[�`�J�Ȃǂ͂�������I���ɒn���g���l���ŘA������āA���݂Ɏx������d�g�ɂȂ��Ă����B

�@�A�����J���R�̑��\�l�R�c�́A���悢��l������ɓ��{�R�̎��炷��̐w�n�։����悹���B

�@�����������҂����債�͂��߂��̂ŁA���w�����Ƃ��\�R�i�ߊ��o�b�N�i�[���R�����́A�ꉞ�U���𒆎~���āA���{�R�̌��d�Ȗh�����������ꌂ�ŕ��ׂ����悤�Ƌ���ȑ��U���̏������ƂƂ̂����B

�@���Ȃ킿�ނ́A�C����\������i��C�A�v�O��l��j�̕���������A�܂������풆�̃A�����J�͑��̐�͘Z�ǁA���m�͘Z�ǁA�쒀�͘Z�ǂ͖̊C�ˌ����g�p�����B

�@����ɔނ͊C�R�q����ƊC���q����̔����@�Z�܁Z�@���o�������ē��{�R�̖h�����ɖҔ��������A�P��n�_�ɂ������锚���C���Ɏ��Ɉ�O��@���o���������̂ł������B

�@�����Ă킸���l�\���Ԃ̂����Ɉ��A�Z�Z�Z���̖C�e���̓��{�R�w�n�։J�����̂��Ƃ��˂����܂ꂽ�B

�@���������̑�C�����̌�ɂÂ��Đi�������A�����J�R�O�t�c�́A���{�R�̖h������˔j���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�@�k���n��ōs�����̑��C���t�c�͓�i�𖽂����āA���̑��U���ɎQ�����邱�ƂɂȂ����B

�@���ꂩ�琔����ɂ́A����ɑ�Z�C���t�c���܂����R�����ɑ�������邱�ƂɂȂ����B

�@�܌������A��̒�����Z�Z�t�B�[�g�̒n�_�œ��{�R�i�ߕ��ً͋}����c���Ђ炢���B

�@���̐ȏ�ŁA��O�\��R�����Q�d���������i��͂�Ђ�݂��j���R�卲�́A�A�����J�R�ɍ����������Đr��Ȏ����҂o�����Ă��錻�݂̖h����@���A�ˑR�p�����ׂ����Ƃ�͐������B

�@����ɑ��ĎQ�d���̒��E�i���傤�����ށj���R�����́A�S�͂������đ������ɏo��ׂ����Ƃ��咣�����B

�@���̐�������`���āA��c�̐ȏ�ɂْ͋����������ȋ�C���݂Ȃ������B

�@�����đ�Z�\��t�c�i�t�c���������Y���R�����j�Ƒ��\�l�t�c�i�t�c���J�{�F�i���߂݂₽�݁j���R�����j�̊Ԃɂ͓i�݂̌��������܂ŋN�����B

�@�����Ă��ɌR�i�ߊ��������R�����́A���Q�d���̈ӌ��ɓ��ӂ��āA�������̖��߂��������̂ł���B

�@���̓��{�R�̋t�P���́A�����̐�ԂƐk�m���i����悤�Ă��j�ƌĂ����U����勓�o�������ď\���Ɍv�悳��A�܂��A���̗��݂ɐ������p���ɂ��t�㗤�܂ł���}���ꂽ�B

�@����ɐ_�����U������B�̊e��n���A����ɍ��č������������̂ł���B

�@���{�R�͑��������s�O�̏����C���ɖC�e����O�A�Z�Z�Z�����˂����B

�@�������A�����J�R�̗��R�A�C���������́A���̓��{�R�̋t�P�ӂ��ċ����R�i�ߊ��̕��������܁A�Z�Z�Z����r�ł����̂ł������B

�@����ł����{�R�̓A�����J�R�̖h�����������ꃕ�������˔j���邱�Ƃɐ����������A���̒n�_���ێ��ł��Ȃ������B

�@����A���{�R�̐_�����U���̍U���́A�C�݉����̃A�����J�͑D�l�ǂ����������ق��A����Ɉ�l�ǂ����j���ĊC�R�l���̎����ҘZ�����o�����B

�@���������̖k��s��ƒ���s��̗���s��ɐi�����Ċ������̃A�����J�C���퓬�@�������E���ɖh�킵�Ȃ������Ȃ�A�A�����J�͑D�͓��U�@�ɂӂ��ƂЂǂ�����Ă����ł��낤�B

�@�����̃A�����J�퓬�@�́A���P�������{�R�̓��U�@��Z�Z�@�ȏ���퓬�Ō��Ă����̂ł���B

�@�܌��\����A�A�����J�R�i�ߊ��o�b�N�i�[���R�����͂܂�����S���ɂ킽���đ��U���𖽂����B����͍���ɍ��i�����j��̉͌�����^�ߌ��i��Ȃ�j�ɂ܂Ŋg�債�Ă����B

�@���̓������ɁA���{�R�̐_�����U���͈�܁Z�@�ŁA�C�݉����̃A�����J�͑D�ƍ������@��������ڂ����Ă܂����◈�P�����B

�@����ɂ��Ă���A�����J�R��́u�܂�Ŕ�s�@�̑�������l����������X��ڂ����ďP���Ă����悤�Ɏv�����v�ƁA�����̖͗l���L���Ă���B

�@�A�����J��^�q���́u�o���J�[�E�q���v�͓��U�@��@�̑̓����ւ�A�펀�O���㖼�A�폝��Z�l�����o�����B

�@���̂��ߋ@�������w�����~�b�`���[�C�R�����́A���̎i�ߊ������u�o���J�[�E�q���v���瑼�̍q���́u�G���^�[�v���C�Y�v�ɂ������B

�@�Ƃ��낪�u�G���^�[�v���C�Y�v���܂��O����ɓ��U�@�̑̓�����đ�j�������߂ɁA�ނ͍Ăт��̒����ʂ̍q���͂ɂ������̂ł���B

�@�������A���P�������U����܁Z�@�̂قƂ�ǑS���͌��Ă���Ă��܂����B

�@�܌��\����̃A�����J�R�̑��U���́A�܂����Ď����{�R�̎��炷��̖h������˔j����̂Ɏ��s�����B

�@�����ĉ���̌���́A�A�����J�R�ɂƂ��Ĕ��ɋ]���̑傫�Ȃ��̂ɂȂ�������B

�@�l����������܌��O�\����ɂ�����ԂɁA�A�����J�R�͕��ψ���Ɉ�O�O���[�h�����O�i���Ă��Ȃ������̂��B

�@�����������Ґ��́A���U�@�̍U����ւ����͑D��̔�Q�҂��̂����āA���łɓ��ɒB�����̂ł������B

�@����̑�U�͐�͂Â����B�܌���\����ɂ�����A���C���t�c�͂��Ɏ���̂����B

�@���Ŗҗ�ȍ��J�����𒆒f�����B

�@����͌܌���\�������Z���ܓ��܂ł̊ԂɁA�~�J�ʏ\��C���`���L�^�������A���̑��C���t�c�ƁA�����̗��R�掵�\�������t�c�Ƃ́A��s�@���蕨�ʓ����ɂ���ĐH�ƒe��̕⋋�����̂ł���B

�@���������ăA�����J�R�̓�i�U���̐�͂͏����������Ȃ������B

�@�܌����܂łɁA���{�R�i�ߊ��������R���������̐��s�����͂��łɌ��j����Ă��܂����B

�@���Ȃ킿�A�ނ̎w�����̑�Z�\��t�c�Ƒ��\�l�t�c�͑����i��������j�������Ă��܂��A�܂��Ɨ�������l�\�l���c�������悤�Ɍ��ł��ꂽ�̂ł���B

�@�A�����J�R�̂��������Ƃ���ɂ��ƁA���{�R�̐펀�҂͂��łɘZ��A�l�����ɒB���Ă����B

�@���̒��ɂ͉���l�őg�D���ꂽ���ȏ�̑����̋`�E�R���ӂ��܂�Ă����B

�@�����̓��{�R�̐펀�҂́A�k���n��Ő펀�������̂ƁA����t�߂̈ɍ]���Ő펀������܁A�Z�Z�Z�����̂����āA�قƂ�ǂ��ׂĎ̋ߕӂ̐퓬�ŎU���i���j�������̂ł������B

�@�ɍ]���͎l�����ɃA�����J�R����̂��Ĉȗ��A���s�ꂪ���łɌ��݂���Ă����B

�@�����ċ������R�����͎n����P�ނ����ӂ����B

�@�����Č܌����{�ɁA�ނ̟����̎c�������͍I���ɓ���Ɉړ����āA���d���i�₦����j�x�Ɨ^���i�₸�j�x�̐��ɕz�w�����B

�@�ނ̎w�����镺�͕͂�����������A���������Ɖ���l�`�E�R���ӂ��ފe�ȕ������A�Z�Z�Z���ł������B

�@�A�����J�R�͘Z�����{�ɑ啺�͂������čU�����ĊJ�����B

�@����ŘZ���\��������ɂ́A�������R���������̓��{�R�����͔��\���Ԃ̈���ꓬ�Ő�͒ቺ���A���ɕ��͂��߂��B

�@�����Ďc�������͎x���ŗ�ɂȂ��āA�K���̂Ȃ��s�c���Ɖ����Ă��܂����B

�@�Z���\�����A�������R�����͂��悢��Ō�̖��߂��������B

�@�ނ͓��{�R�̑g�D�I�퓬���I��������ɂ́A�Q��������p�����邽�߁u�S���N���v��Ґ����āA�����̈ꏫ�Z�����̎w�����ɔC�������̂ł������B

�@���̓������̌ߌ�A�A�����J��\�R�i�ߊ��o�b�N�i�[���R����������ɗ����Ď��@���Ă����߂��̊�ɁA���{�R�̖C�e�ꔭ���������y���B

�@���̊���͂˂��������j�Ђ��A�������̐S�������ђʂ��đ����������̂ł���B

�@���{�R�����́A�����m�푈��ʂ��Ă͂��߂ďW�c�œ��~���͂��߂��B

�@���̎��܂łɔނ�͓��̓�[�̐��ەt�߂ɏW�����Ă����B

�@�Z���\����ɁA���v�O�l�O���̓��{���������I�ɓ��~���Ă����B

�@���̗����͋㎵���������~�����B

�@����A�����܂ō~�����Ȃ��������{�R�̔s�c���̑�Q�́A�|����ɂ���ĘZ���\����ɓ�A�Z�Z�Z�����E����A���̗����ɂ͎O�A�Z�Z�Z���A����ɘZ����\����ɂ͎l�A�Z�Z�Z���ȏオ�ʍӂ����̂ł������B

�@�����̓��{���͂��悢�掀�ʂ��~�����邩�A�����ꂩ������˂Ȃ�ʍŌ�̊֓��ɗ���A���������̂ł������B

|

������ʂ̓��{�R�i�ߊ����������ƒ��Q�d���̕�W�ɁA

���S���ʂ̖ʎ��Ŗٓ����������{���ߗ�

|

�����R�����̌���

|

�@���{�R�i�ߊ��������R�����Ƃ��̖����́A�����m�i�}�u�j�j�t�߂̓��A�w�n�̓����ɗ��Ă������Ă����B

�@�Z����\����[���A�����R�i�ߊ��ƒ��Q�d���͌`���s���ɂ��āA�ő��]�݂��Ȃ����Ƃ�������̂Ŏ����̗p�ӂ��ƂƂ̂����B

�@�����̐���������y�����������B

�@�����ċ����R�i�ߊ��ȉ��ꓯ�́A�Ƃ��Ă����̃X�R�b�`�E�E�C�X�L�[�ŐS�䂭�܂Ō��ʂ̔t�����݂��킵���B

�@�ߑO�l���\���A���A�w�n�̓������l���[�g�����̂Ƃ���Ɉꖇ�̑傫�Ȕ��z���~���ꂽ�B

�@�����ĕ��������₤�₵�����{���������������A���A�̊O���ł̓A�����J�R�̎�֒e���y�鍌���������Ă����B

�@�G�C�b�Ƃ����劅�ꐺ�ƏH���i���イ�����j��M�A�܂��������ѐ��Ɠ��{���̂Ђ�߂��\�\�������������A���̗����R�͌����ɐؕ����Ƃ����̂ł������B

�@����̐킢�͏I�����B

�@�������Z�����܂ł̔����Ԃɂ킽��A����ɔ��A�㎵�ܖ��̓��{�����X�ɁA���邢�͌Ǘ��������W�c�̂܂܂şr�ł��ꂽ�B

�@�܂��ׂɓ�A��Z�����~�����B

�@����̒n��퓬�ŁA���{�R�͖���Z�A�Z�Z�Z���̌R���i����l�̋`�E�R���ӂ��ށj���������̂ł������B

�@�܂����̒����ɂ킽�錃��ŁA�A�����J�R�̎����҂́A�����m�푈��ʂ��ĒP��̐킢�Ƃ��Ă͍ł��r��Ȃ��̂ł������B

�@���Ȃ킿�A���̎����ґ����͗��R�����ƊC�����������킹�ĎO��A�l��Z���ɒB���A���̒��Ő펀�͎��A�ܓ�Z���ɂ���B

�@���̐����͊C�R���̑������ӂ���ł��Ȃ����A����͎��͂ŏڍׂɐ�������B |

�Ƃ��������V��j���̑�Q���A�ČR�̃g���b�N�ɖ��ڂ���āA

��Ђ̂����Ȃ��V�����y�n�֏o�������B

|

�L�^�ʐ^ 10 �@top

|

�@�����m�푈�����悢���l�ɋ߂Â��āA����U���̕X�R����i�Í��ď́j���J�n���ꂽ�B

�@�ʐ^�͕ĊC�R�O�i��n�E���V�[���ɏW�����ėA���D�c�ɕ���A���悢�扫��ڂ����ďo������ĊC�������B

|

|

����i�U�̑�ꎟ��g�㗤���ڂ����V�^�������p�Ԃ̑�Q���A���g���R���č��܂���

�C�݂�ڎw���ĎE������Ƃ��A�����̐�͂̋��C�͍ŏI�̉���ˌ��̖C�����Ђ炢�Ă���B

|

|

�ĊC�������̒�g�㗤�����A����̕l�ӂɏ㗤�����Ƃ��A

�����͖��C���ɐÂ܂肩�����Ă������A����͂₪�Ă�����ׂ�

���펀���̗��̑O�̐Â����ɂ����Ȃ������B

|

�㗤�O�̘A���ɂ킽��җ�ȖC�����ɂ����

��j��������̖k��s�@��̂��т����������{�@�̎c�[�B

|

|

�㗤�����̗[��ɁA����C�݂̉����ɏW�����������̕Ċ͑D�̏�ɁA�@

���x�ߊC�ɒ��܂�Ƃ��闎���̎c�������f���Ă��钿�炵�����a�I�Ȕ��������i�ł���B

|

|

���{�R�̎��ɂ��̂��邢�̒�R�́A�ߔe�E�̐���ōs���A�n��⋋������ƂȂ����ČR�́A�⋋�ɂƂ߂��B

|

|

���낵�����̍r��Ɖ���������암�n��̐���ŁA���{�R��

�Ō�̋��_���铴�A�w�n�ɓːi����ė��R�Ή����ː�ԑ��B

|

�k���̎R�x�n�тɋ�����{�R�w�n���A

�R���Z�[�A�퓬�@�����P�b�g�e�ōU��

|

|

����̑�i�U���ƕ��s���āA�ė��R�掵�\���t�c�����͎l���\�Z���A���������̈ɍ]���i���������j�ɏ㗤�A

���{�������|�����Đ�̂������A�A�����J�����̏]�R�L�҃A�[�j�[�E�p�C���͎l���\�����A���e�ɂ������Đ펀�𐋂����B

|

|

���{�R�̋��铴�A�w�n�֒�g��������Ή����ˑ��B

|

�암�n��̌���ŁA���{�R�̗��Ă����������ȓ��A�w�n��

���ʓ����������ēːi���̕ė��R�����̉Ή����ː�ԁB

|

|

�����ŎU������F�̖������F��ĕ��\�\���̐�F�̓S����

���e���r��͂Ă����̈�p�ɂ��т����c����Ă���B

|

�ߎS�Ȑ킢�̐Ձ\���̎ʐ^�́A���{�q���̂��߂ɔ��j���ꂽ

�ČR�p�D�̍b��ŁA�퓬�z�u�ɂ����܂ܐ펀����

�ĉ��݊Ď����̈��m�̏��܂����p�ł���B

|

|

|

�푈�]����

�@�͂����ŎR����z���ē����܂���Ă��邠�����ɁA�����Z��o���ɐ����ʂ�A���ɕʂꂽ�����̌ǎ����������B

�@���̗c�Ȃ����������A�̒����珕���o����āA�ĊC���̐�����肨���������ɐ������ނ̂ł������B

|

�@�@�@�@�@�@��29�́@�_�����U���̑唽���@top

|

�X�����Ɨ���Ŋȑf�ɑs�s���j���k��A�q��Q�d�Ɍ�������

�o���̌h����s�����R���U���̗E�m�B�ނ�̔����ɂ�

�u�K���v�̊o�傪�����������݊��������q����ۓI�ł���B

|

�j�b�R�����āA������u�I�v�̑�`�v�ɐ����悤��

�o�����闤�R���U���̗E�m

|

�@�t�B���s�������̐퓬���ɁA���{�R�͐����A�Z�Z�Z�@�̔�s�@���������B

�@���̓���́A���̂ɂ��r���@���܁A�Z�Z�Z�Ɛ퓬�ɂ��r���@���l�A�Z�Z�Z�ł���B

�@���̒��ŘZ�܁Z�@�͓��U�@�Ƃ��đ̓���U���ɏ��Ղ������A���̘Z�܁Z�@���ō��v��Z�E�����͎���悭�������ĖړI���͂������B

�@���Ȃ킿�A�A�����J�͑D���ǂ���������A��Z��ǂ��̓����ւ�A���̑��O�ǂ����肻���Ȃ��ő��������B

�@�����̃t�B���s�����Ԃ̓��{�R�̍q����U���͍ŏ��A�C�R���Z��q����ŕҐ����ꂽ���̂ł������B

�@�����Ďc�����Ă����Ō�̕�͋@������ł���C�R��Z�Z��q����̎O�Z��������ɎQ����\���ł��̂ł������B

�@�܂����R�ł��A�܂����\�ܔ�s�A�����A���ő��̓��ʍU�����̏\�Z�����t�B���s������ւ̎u��҂��̂����B

�@�t�B���s���q�Ő�̏������A���{�R�ł͓��U���E�m�ɂ������āA�펀��̓��ʐi�������ւ��͂��߂����A�܂��Ȃ����U�@���c�m�ɂ͂��ׂē�K���i���̓��T���������邱�Ƃ�����ƂȂ����̂ł���B

�@�i�������ʍU�����̉��v�ɂ��Ă͏I�������O�Ɉِ������z����Ă��邪�A�ł����m�ȓ��{���A�C�R�L�^�����Ɋ�Â������ɂ��ƁA���̐^���͂قڎ��̒ʂ�ł���B�j

�@���Ȃ킿�A�u���v����퓖���A���{�C�R�̍q�͎͂����@�����킸���ɎO�Z�@���x�ɂ������A�������A���͑���͂̓��C�e�p�i������Ƃ��Ă����B

�@�\���\�����A�吼�ꎡ�Y�i�����ɂ��������낤�j�C�R�����͑��q��͑��i�ߒ����Ƃ��ă}�j���ɒ��C���Ă��̎��Ԃ�J�����A�������ɍq����ʍU�������̕Ґ��ɒ��肵���B

�@���̕����͐_�����ʍU�����Ə̂��āA�����~���A��a�A�����A�R���̎l���ɋ敪�����B

�@����͖{���钷�́u�~���̑�a�S��l��͂A�����ɓ��ӎR���ԁv�̌É̂��I��Ŗ��Â����̂ł���B

�@�����ď\����\���A�}�j�����k���̃}�o���J�b�g��s��ŁA���̖����������������ɋ��s���ꂽ�B

�@���̍ŏ��̐_�����U���̎w�����͊֍s�j�i�䂫���j��тŁA�\����\�ܓ��݂�����擪�ɗ����ă��C�e���C��ŃA�����J�q���͂ɓ˓��U���i���j���ē��U���w�̔C�����͂������B

�@����ɂ��ĘA���͑��i�ߒ����L�c�叫�́u�����ɎW�i���j����A���i����j����i�����j�ɂ��̎�M��F�ߑS�R�ɕz�����v�ƌ��\�����B

�@�吼�C�R�����̍l���͍ŏ��̓�Z�@�����ł��̓��U����ł��������ł��������A�A�����U����A�����J�R�ɂ������āA�q����U�͎i�ߒ����̑f�v�ɔ����Ă��܂ł����s������Ȃ������B

�@�Ȃ����U���ȊO�̂��̂��̓�������s���邱�Ƃ��A�����ɂ͌����~�߂��Ă����Ƃ�����B

�@�܂���{�c���R���ł����a�\��N�����A�߂����������ׂ��u���v�����ɂ��Ȃ��ē��U�u��҂���n�e�������̂�A������������i���鏀�����͂��߂��B

�@���C�e���J�n�Ɠ����ɁA����琔�̍q����U������n����t�B���s���w���i�����B

�@�擪�̕x���i�ӂ����j���U���͏\�ꌎ���߂Ɍ��n�ɓ������A����ɂÂ��ē�\�����̓��U���i������@�j�����X�A�t�B���s����i�o�����̂ł���B

�@�Ȃ��_�����U���̐��݂̐e�ł���吼�C�R�����͐_�����u����Ղ��v�ƌĂ��A��ʂɂ́u�J�~�J�[�v�Ƃ��Ă����܂��L���ɂȂ�A�ČR�ł����U���Ɠ��U�@�Ɠ��U��p�����ׂĂЂ�����߂āu�j�`�l�h�j�`�y�d�v�Ƒ��̂���悤�ɂȂ����B

�@�������̍U����ł́A���{�R�̓��U�@��܋@�i�C�R�j��@�A���R�l�@�j�����P���ăA�����J�쑗�p�q���͈�ǂ��������A��^�q���͈�ǂƏ��^�͑D��ǂ��j�����B

�@���ň��l�ܔN�i���a��\�N�j��\����A���{�C�R�̐V�s�o�������@�u��́v��l�@����B��n��蔭�i���āA�A�����J�C�R�̑O�i��n����E���V�[���n��ڂ����āA�����ׂ��Z�Z�}�C���̒��������������s�����B

�@���������̔����@���̂����ŁA�킸����܋@�����U���ڕW����������̃A�����J�͑D�ɓ��B���Ȃ������B

�@�����̓��{�@�͔���ɃE���V�[���n�֓˓��������A���̒��̈�@�͏����������q���͂ƌ�F���āA���̓���ڂ����đ̓�������s�����B

�@�����̐_�����U���̒��ł�������̐�ʂ́A�A�����J�q���́u�����h���t�v�ɑ呹�Q�������������Ƃł������B

�@�������A���{�R�̓��U�������ȓw�͂������͉̂��ꌈ��ł������B

�@����ɂ��ē��{�R�̔�s�@���c�m�́A���U�@�œG�͑D�ɖ����e����������ɂ͏\���ȌP�����Ă��Ȃ��������ƁA����ɃA�����J�R���c�m�͂��̎��܂łɋ�ł͂قƂ�ǂ˂ɏ����������߂Ă������Ƃ��A���̐��������R�Ƃ݂Ȃ��ꂽ�̂ł������B

�@�A�����J�R�̐������p����������i������Ԃɂ��A�܂��������@�����������{�{�y�ɂ������čq��U�������{���̊Ԃɂ��A���ǂ̊͑D�����U�@�̑̓����ւ����B

�@�l���Z���Ǝ����̓���Ԃɂ킽��A���{�C�R�̒��ΐu��a�v�̍Ō�̏o���̑O�Ԃ�Ƃ��āA��������̃A�����J�͑��͐_�����U���̖җ�ȑ�U����ւ����B

�@���Ȃ킿�A���{�R�̔�s�@�Z�Z�@����B�e��n���o���������A���̒��̎O�܌܋@�͓��U�@�ł������B

�@�i�C�R���U����O�Z�@�A���R���U�����܋@�B�j

�@�����̓��U�@�̒��ŁA��Z�Z�@�ȏ�̓A�����J�������@�������̂��߂Ɍ��Ă���A����ɖ�܁Z�@�͌쑗�p�q���͍͂̊ڋ@�ɂ���āA�܂��l�Z�@�͍��˖C�ł��ꂼ�ꌂ�Ă��ꂽ�B

�@�������_�����U���̓��@�̓A�����J�͑D�Q�ɓ˓����đ̓�����Ƃ��A���̒��̎O�ǂ����������̂ł������B

�@���{�R�͂�����e���ꍆ���ƌĂB

�@�l���\������\�O���ɂ킽�艫����̃A�����J�͑D�ɂ������āA�܂���������Ɍv�悳�ꂽ��K�͂ȓ��U���̍U�������s���ꂽ�B

�@����͈ꔪ�܋@�ŗ��P���āA����ɐ��ǂ̃A�����J�͑D�������j�������A���ɑS�@�Ƃ����Ă���Ă��܂����B�i�e�����j

�@���ꂩ������ɁA���U�@��Z�܋@���܂������P���i�e���O�����j�A����Ɏl����\��������\�����ɂ͈��܋@���U���i�e���l�����j���Ă����B

�@���Ō܌��O�����l���Ɉ��܋@�i�e���܍����j�A�܌��\�����\����Ɉ�܁��@�i�e���Z�����j�A����Ɍ܌���\�l������\�ܓ��Ɉ�Z�܋@�i�e���������j���A�����P�����B

�@�����đO��\���i�e���ꍆ�`�\�����j�ɂ킽��_�����U���̑�U�������s����A���v��A�l�Z�܋@������ɎQ�������B

�@���̂ق��ɁA���̋e�����̍��Ԃɉ��o���ꔪ�܉�̑̓���U�������s����A����ɂ܂���p�e��n��������U�@����܁Z�@���o�������B

�@�ȏ�A���ꌈ��̊��Ԓ��ɏo���������U�@����A��Z�Z�@�̒��ŁA���̈�l�E��������ʂ��������̂ł������B

�@����̓t�B���s���q�Ő�ɂ�������U���̖����������͂邩�ɂ����Ȃ����̂ł͂��������A������������͂邩�����̋@�����Q�������̂ő̓����ւ����A�����J�͑D���͂����Ƒ����Ȃ����̂ł���B

�@���Ȃ킿�A�A�����R�̊͑D��ܐǂ��������ꂽ���A����͂�������쒀�͂���^�̂��̂ł͂Ȃ������B

�@�܂�����ǂ����U�@�̖����ő�����ւ�A���̑��̋㎵�ǂ����肻���Ȃ��Ŕ�Q���������B

�@���{�R�̓��U���̂��߂ɍň��̑̓����ւ����̂́A�G�@�̗��P��d�g�T�m��ŕߑ����āA�x����邽�߂ɉ���̖k����\�}�C���̊C��ŏ������̏��^�Ď��͒��̈���ł������B

�@�����̑����̋쒀�͂ƌ쑗�p�쒀�͂ƖC�͂Ƃ͂��̂��������Q��ւ�Ȃ�����A�E���ɉ��킵�āA���̌x���ʒu�Ɋ撣��ʂ����̂ł������B

�@���̎l�����{�ɂ́A�A�����J�C�R�m���̈ꕔ�̊Ԃœ��{�R�̐_�����U���́A����悭�A�����J�R�̉���i�U����j�~���邩������Ȃ��ƁA�M���͂��߂��댯�Ȏ��������������炢�ł���B

�@�����m�푈�̏I�퓖���ɁA���{�͎����@����Z�A���Z�Z�@���c���Ă����B

�@�����Ă��̖��͓��U�@�Ƃ��Ďg�p���鏀�����ƂƂ̂��Ă����B

�@���{�{�y�̎�v��s��͔j��Ė��͉����Ă͂������A���{�{�y�i�U�̂��ߋ�B�C�݂̉����ɗ��U����A�����R�͑D��ڂ����āA�����̑����̏���s���i���{�R�ł͖h������q��ƌĂ�ł����j���炱���̓��U�@�̑�R���o��������A���v��𗧂ĂĂ����B

�@�����{�y����ŁA���̐_�����U���̐�@�����ꌈ��̏ꍇ�Ɠ������x�ɐ������Ă����Ȃ�A���ɋ�Z�Z�ǂ̘A���͑D���̓����ւ��Ă������Ƃł��낤�B

�@�����ĘA�����R���̓��U���ɂ�������R��i�������炭�傢�ɉ��P����Ă͂����ł��낤���A���̒��̋�Z�ǂ���������Ă����ł��낤�B

�@�I���ɓ��{�ɔh�����ꂽ�A�����J�헪���������c�́A�_�����U���ɂ��Ď��̂悤�ɕ]�����f�����������̂͒��ڂ����B

�@�u���̓��U���̍U���́A�]�b�Ƃ���悤�ɂ��̐������ʓI�ŁA���̂悤�Ȑ틵�̉��ł͐��Ȏ��p���l������A����������Ȏm�C�V�g�̍�����`��ɂ���Ďx������������ꂽ�̂ŁA�A�����J�R�̍U���@�������Ɛ������p�����̗��U�ɂ������āA���{�R�����킷�邽�߂Ɏg�p�����A������B��̐�@�ƂȂ����̂ł���B

�@�����Ă����̃A�����J�R�͑D�����A���̗B��̍U���ڕW�ƂȂ����킯���B�v

�@���{�R�̓��U���̍U���Ɋւ���V���́A�A�����J�����ł͎l���\����܂ŁA���Ȃ킿�A�U���J�n��Z�������܂ł͔��\����Ȃ������B

�@�����Ă��̔��\��A�킸�������Ԃ����ă��[�Y���F���g�哝�̂��}���������߂ɁA���̐��Ԃɂ�������Ռ��͑S�����E����Ă��܂����B

�@�����풆�A�A�����J�͑D��̊C�R�l���̎����҂͍��v��A���O�ꖼ�ł���A���̒��Ő펀�͈�l�A��Z�����ł������B���̐펀�̑唼�́A�����ׂ��_�����U���̑̓��薽���ɂ����̂ł������B

�@�@�@�@�@�@��30�́@����́u��a�v�̍Ŋ��@top

�@���l�ܔN�i���a��\�N�j�l���Z���ߌ�A����^�̒���́u��a�v�ƌy���m�́u��i��͂��j�v���̑��쒀�͔��ǂ��Ȃ���{�C�R�Ō�̊C�㕔���́A�ɓ�����C�R�����i���͑��i�ߒ����j�̎w���̉��ɁA���˓��C�̓��R���o�������B

�@���̔C���͎l���������������i�l���Z����莵���ɂ킽��_�����U���̑�U���̌�������āj����̃A�����J�R�����Ƃɓ˓����A�S�͑��̋ʍӂ�q���āA�����ɏW�����̃A�����J�͑D�����ł���ɂ������B

�@�ɓ��C�R�����̗����邱�̊C�㕔���͘Z���[���A�L���i�Ԃj�C����ʉ߂������A�����܂��A�����J�����͌Q�ɔ�������Ă��܂����B

�@���Ŏl�������ߑO������\�A�A�����J�������@��������蔭�i������@�@���A�܂����₱�́u��a�v�����̏��݂�T�m�����B

�@�����Ă��̓��̐��߂܂��Ȃ��A��B��[�̓쐼���̊C��ŁA�A�����J�q���͏W�c��������s�@�̑�Q����ĂɁu��a�v�����̏�ɎE�������B

�@����́u��a�v�̊͏�̌������́u�G�@�܋@�c�c��Z�@�ȏ�c�c�O�Z�@�ȏ�I�v�Ƌ����Ă����B

�@����ƁA�q�C���́u�G�@��Z�Z�ȏオ�킪���߂����ė��P���I�v�Ƒ吺�ŕ��B

�@�A�����J�C�R�̐퓬�@�A�����@�A�}�~�������@�̑啔�������ĉ����āA���̓��{�C�㕔���̒���͂Ƃ��̗��͂�ڂ����ĘA���U�������s�����B

�@����́u��a�v�͍q����{�Ɣ��e���������A�y���u��v����������ւ��đ�j���\�l�\�Z���ɍq�s�s�\�Ɋׂ����B

�@�܂��쒀�́u�l���v�͏\�l�\�����ɒ��v�����B

�@����ƑO�サ�ċ쒀�́u�����v���������ꂽ�B

�@���ŏ\�O���O�\�O���ɁA�ׂ̋��W�c�̍U���������q��U�����J�n�����B

�@�u��a�v�͂���ɔ��e�O���ƍq����{��ւ��Ă��ɓ]�����A�唚�����N���ď\�l����\�O���ɒ��v�����B

�@�u��i��͂��j�v���ĎO�픚���ď\�l���ܕ��ɒ��v�����B�쒀�́u���i�����݁j�v���\�Z���\�����ɒ��v�����B

�@����ɋ쒀�́u�镗�i���������j�v����\�l�\���ɑ�j���Ď������˂Ȃ�Ȃ������B

�@���̑��̋쒀�͎l�ǂ͐h�����Đ��c�������A���������̒��́u�����i�����Â��j�v�͑呹����ւ����B

�@�A�����J�R�͂��̍q��U���ɍ��v�O���Z�@���g�p�������A���̒��ł�����Z�@�����{�C�㕔���̑�C�̂��߂Ɍ��Ă��ꂽ�����ł������B

�@�@�@�@�@�@��31�́@�a29�̓��{�{�y�唚���@top

�@���̑����m�푈���ɁA���{�{�y�ɂ͈�Z�Z�A���Z�Z�g���̔��e���������ꂽ�B

�@�i��������B����ɂ���ׂ�ƁA���B�e�n�ɂ͑��v��A���Z�Z�A�Z�Z�Z�g���̔��e����������A���̒��Ńh�C�c�ɂ͈�A�O�Z�Z�A�Z�Z�Z�g���̔��e���������ꂽ�B�j

�@�����Ă��̑��ʂ̒��ŁA��O�A���Z�Z�g�����̂������c��̑S���e�́A�l���̂a29�����@�����ׂē����������̂ł������B

�@�����̂a29�����@�͏o�����@�������v�O�O�A�Z�l��@�ɒB�����B

�@���̋���Ȃa29�����@�͈��O��N�i���a�\�l�N�j�ɐv���ꂽ���̂ł��邪�A���ꂪ���ۂɔ�s�����̂͂��ꂩ��O�N�ȏ����̂��Ƃł������B

�@�a29�����@�������ƃC���h�̊�n����k��B������Ƃ���ŏ��̊�ẮA���l�l�N�i���a�\��N�j�Z���\�ܓ��ɊJ�n���ꂽ���A����͏����Ȕ����v��ł����āA�킸���ɔ��Z�Z�g������̔��e��O��O��̋�P�œ��������ɂ����Ȃ������B

�@�����������̂a29�e�@�́A���̍U���ڕW�B�A�^�C���A�V���K�|�[�����ʂ̓��{�R���{�݂ɐ肩�����̂ł������B |

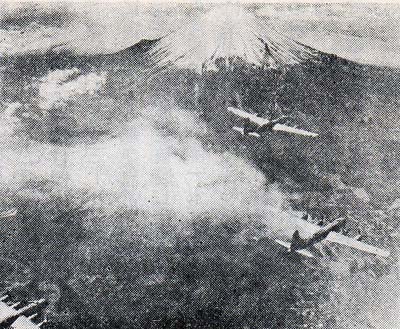

�x�m�R��ڂ����āA���{�{�y���i������

�ė��R�a29�u����̗v�ǁv�����@�̕ґ�

|

�@�����Ăa29�����@�̓��{�{�y�����v���{���ŊJ�n����ɂ́A�ǂ����Ă��}���A�i�Q���ɑ��s��n���l�����邱�Ƃ��K�v�ł������킯���B

�@���悢����l�l�N�i���a�\��N�j�\�ꌎ���J�n���ꂽ���{�{�y��P�́A�}���A�i�Q���̃T�C�p���A�e�j�A���A�O�A���e��n�������I�Ɋ��s���ꂽ�̂ł������B

�@���̍ŏ��̂���ɂ́A�����̋�P�͏��K�͂Ȃ��̂ł����āA�����͎O���t�B�[�g�̍��X�x����s��ꂽ�̂ŁA���̓������e�̂킸����Z�����炸�����U���ڕW�����ɂ�����Ȃ������B

�@�������퓬�C�����s���̑����@���͕��ώO�E�Z���ɒB���A�܂������̔������w�����Ɣ����������܂ł����̓���@�����Ă���邠�肳�܂ł������B

�@���̃}���A�i�Q���̊e��n���o�������a29�����@���A���{�{�y�֓����������e�̑��g�����́A���l�ܔN�i���a��\�N�j�O������ɂ�����܂ł́A�킸���Ɏ��A�ꔪ�Z�g���ɂ����Ȃ�Ȃ������B

�@�����Ă��̍U���́A��Ƃ��Ĕ�s�@�H��ƍq���@�H��Ɍ������Ă����B

�@���������{�R���ǂ́A�]�����낻���ɂ��Ă����a�J�v�������ĂĎ��s���邱�Ƃ��悬�Ȃ����ꂽ�̂ł������B

�@�������̍U����A�\�����Ԃ������O����������A���{�{�y�����̌���I�ȓ��ł������B

�@���Ȃ킿�}���A�i�Q����n�̃A�����J���R���\�q���i�ߊ������[���R�����́A���悢�悻�̎w�����̂a29�����@���c�m�ɂ������āA���A�Z�Z�Z�t�B�[�g�̍��x����Ă��āA�����\���e�̂����ɑ����̏ĈΒe�𓋍ڂ���悤�ɖ������̂ł������B

�@�ނ�͓��{�R����Ԑ퓬�@�ƁA�d�g�T�m��ɘA���������˖C�̗��҂Ƃ��ɗ���Ă������߂ɁA���̂悤�Ȓፂ�x���䂤�䂤�Ɣ��Ă��邱�Ƃ��ł����̂��B

�@���̑��P�̑���ɔ��e��A�Z�Z���g���i��Ƃ��ďĈΒe�����傤������j����������āA��s�����̍ł��l���f���n��̏\�ܕ����}�C�������S�ɏĂ��͂���ďœy�����A�㎵�A�Z�Z�Z���̓��{�l���Ď��������B

�@�i����͂�����܃�����ɍL���ƒ���ɓ������ꂽ���q���e�́A������̈ꔭ�ɂ�鎀�҂��������ł������B�j

�@�i�������a��\�N�㌎�A�����Ȃ��攪�\���c��ɒ�o���������ɂ��A���q���e�ɂ�鎀�Ґ��͍L���s�����A��܁Z���A����s��O�A���O���ƂȂ��Ă��邪�A���a��\�l�N�ɔ��\���ꂽ���s���̔�Q�����ɂ��ƁA���S�ґ����͍L���s��l���A�Z�Z�Z���A����s���O�A�����l���ƎO�{�ȏ�ɑ������Ă���B�j

�@���̂悤�Ȗ����ʔ������������āA�A�����J���R�q����͊J��ȗ��A�ɗ�ɔ������тĂ����̂ł������B

�@����͂��傤�ljp����R���A�x���������O�~�����̂��߂ɔ���A�܂��h�C�c��R�������h�����Ă��͂�������߂ɔ��ꂽ�̂Ɠ��l�ł������B

�@���̍ŏ��̓����ɂ��������K�͂ȏĈΒe�U������ɁA���ꂩ��\���Ԃ̒��Ƀ}���A�i�Q����n���̂a29�����@�̏o�����́A��A�܋�܉�ɂ���сA�����A���É��A���A�_�ˊe�n�ɂ������Ĕ��e��A�O���O�g���𓊉������B

�@�����Ă�����v�s�s�̎O�\�ꕽ���}�C�����œy���������A�A�����J�@�̑����͂킸�����@�ɂ����Ȃ������B

�@�������������x�́A�������ፂ�x���甚���������Ȃ����߂ɂ͂邩�ɍ��܂����B

�@��́A�a29�����@�������������e�ʂ̖�O���̓�́A�O�~�����ł͓s�s�Ɍ�����ꂽ�B

�@�����Ďc��̎O���̈ꂪ����̍H�ƖڕW���R���ڕW���˂���ē������ꂽ�̂ł���B

�@���̑�^�����@�͖{���A��ʗA����̍U���ڕW�ɂ��̔������W�������Ȃ�A�����ƌ��ʂ��悩�������Ƃł��낤�B

�@����͓��{�������̌�ʗA���ɂ͂Ȃ͂������ˑ����Ă��邩��ł���B

�@�i�I�펞�ɁA���{�̓S���͂��Ȃ�ǍD�ȏ�Ԃʼn^�s����Ă��邱�Ƃ��킩�����̂ł���B�j

�@���l�͂��̎s��̎l�l�����œy�����A�����ē����͑S�s�̌܈ꁓ�A���É��͎O�ꁓ�A���͓�Z�������ꂼ��p�ЂƂȂ����B

�@�����ē��{�S���̘Z�\�Z�̓s�s�ŁA���v�S���\�����}�C���̍L��Ȓn�悪�Ă��͂��ꂽ�B

�@���{�l�̎����҂͔��Z�Z�A�Z�Z�Z���ɒB���A���̒��Ŗ�O�O�Z�A�Z�Z�Z�����E���ꂽ���̂Ɛ��肳���B

�@�i�����̐����͌��q���e�ɂ�鎀���҂��܂�ł���B�j

�@�܂����A�܁Z�Z�A�Z�Z�Z�˂̌����������ɂ���đS�ĉ����A���{�����͖h�Γ��H�����邽�߁A���̑��ɘZ��܁A�Z�Z�Z�˂̌����������I�Ɏ�肱�킵���̂ł������B

�@����ɂ����Ɣj��I�ȑ唚�����v�悳�ꂽ�B

�@���Ȃ킿�A���l�ܔN�i���a��\�N�j�O�����ɓ��{�{�y�ɓ������ꂽ���e�ʂ͍��v��O�A���Z�Z�g���ł������Ƃ��낪�A���̎����܂łɂ͈ꃕ���Ԃ̓������e�ʂ����A�l��A���Z�Z�g���ɋ}�������̂ł���B

�@�����������肳���̏����̌v��ł́A������ʂ̐V�݂̓�\�ꃕ���̔�s����o�����锚���i�a29�d�����@�ƁA���̑��̒��^�����@�ɂ��j���ӂ��߂āA�ꃕ���Ԃ̓������e�ʂ́A���Ɉ��܁A�Z�Z�Z�g���ɑ������錩���݂ł������̂��B

�@�܂��I��̂���܂łɂ́A�A�����J���R�攪�q��������B���ʂ�艫��ֈڒ����݂ł������B

�@�A�����J�R�͓��{�{�y�����ɂ�����A�a29�����@���l���܋@�r�����A����ɓ�A���Z���@�������B

�@�܂����̂a29������̐펀�Ґ��͎O�A�Z�l�ꖼ�ɒB�����B

�@�I�펞�܂łɂ́A���A�Z�Z�Z�@�̂a29�����@�����{�{�y�֑勓���ďo�����Ă������A�������̋@���͂���ɑ��債�������̂ł���B

�@�@�@�@�@�@��32�́@�S�Q�܂��܂��g�傷�@top

�@���l�ܔN�i���a��\�N�j�Z�����{�ɁA������A�����J�R�̎蒆�Ɋm�ۂ��ꂽ�Ȍ�́A�����S������ЊQ�݂̂����{�Ɏc���ꂽ�̂ł���B

�@���Ȃ킿�A�a29�����@�̑唚���͂��悢�挃�����āA�������ɓ��{�{�y�֓������ꂽ�ĈΒe�̑��g�����́A�O�����̓����ʂ̎��Ɏl�{�ɑ��債�����A���̑�^�����@�̌��Ă��ꂽ�@���͂����ƌ��������B

�@�܂��A�����J�����q���͋@�������͎������ɁA�Z��ɂ킽����{�{�y��P�����s���A����ɔ������ɂ��O��A���{�e�n����P�����B

�@������\�����A�A�����J���͍ڋ@�͌��i����j�R�`���U�����Đ�́u�_���v�u�ɐ��v�u�����v�̎O�ǁA���m�́u�嗄�v�u�t�v�u�����v�̎O�ǂ��̑��A�͒����ǂ������܂��͒����i�͑̂��`���Œ������Đ���ɂ��A�b�𐅖ʂɌ��킷�j�����A���m�́u�k��v���̑����j�����B

�@�����̓��{�R�͂͂�������A����܂ł��łɑ�����ւ��Ă������̂ł��邪�A����œ��{�ɂ͍ő��A�C�R�͑S���c�����Ȃ��Ȃ����̂ł���B

�@����A�A�����J�͑��̐�́A���m�͂��̑��̊͒������{�̖{�B���݂̑����̍U���ڕW���䂤�䂤�ƖC���������A���{�R�̒�R�͌����Ȃ������B

�@�܂��A�����J�����͂����˓��C����{�C�܂ŐN�����āA���{�{�y�ƃA�W�A�嗤�̊Ԃɐh�����Ďc�������Ō�̊C���ʗA���ɂ������čU�����W�������B

�@����ɂa29���������͓��{�{�y�̎��Ӑ���Ɍ��ʓI�ɋ@���������������A�܂����D���^�q���ł������T�C�S���A�V���K�|�[�����̑��̍`�̓��O����ɂ����l�ɑ����̋@���𓊉������B

�@�Z�������A���B�R�����͉p�̖k�{���l�I�̃u���l�[�p���ʂ̃��u�A���ɔ��U�㗤���J�n�����B

�@�����͈��l��N�i���a�\���N�j�ɁA���{�R���p���R���D�悵�Đ�̒��ł������̂��B

�@���Ŏ�������ɂ́A�A�����J���R��\�O�q������R���ڕW�ɂ������Ďl�A�Z�Z�Z�g���̔��e�𓊉�������A���B�R�̑掵�����t�c���A���{���l�I�̖��c���S�n�o���b�N�p�p���ɐi�U�����B

�@����͗��̓��C���h�D��̑����ł������B���̏㗤�����ɂ́A�킸����ꖼ�̍��B����������������ł������B

�@�������{���痖�̓��C���h���ʂ̓}�b�N�A�[�T�[�����̎w���n����̂�����āA�쓌�A�W�A���ʑ��i�ߊ����C�X�E�}�E���g�o�b�e���p�C�R�叫�̎w�����ɂ����ꂽ�B

�@�o���b�N�p�p���̍U����ɂ́A�}�b�N�A�[�T�[���������B�R�ƂƂ��ɂ݂�����㗤�����̂ł������B

�@���������Đ푈���\�z�ɔ����ēˑR�I���������A���n�̃C���h�l�V�A�l�́A�����܂�茗̓��C���h�S�y���x�z���邱�Ƃ��ł����̂ł������B

�@���̂Ȃ�A�p���R�͗��̓��C���h�e�n���̂���p�ӂ��ƂƂ̂����������͑D���A�苖�ɂȂ���������ł������B

�@�����ɓ����A�K���̎��M���X����A�����J�R�́A���{�{�y����ɍs�����̋��͂ȋ@�������̌R�͖������\���͂��߂��B

�@�܂��a29���������̊e�w�����́A������ׂ������̍U���Ŕ��������\��̓s�s�̖���O�����ē��{�����ɗ\�����͂��߂��B

�@���̂悤�ȏ��́A����܂ł́u�ɔ�v�̌R���@���ɑ����Ă������̂ł��������A�A�����J�R�͂��܂���{�̗��C�R���A�{�y����ȊO�ɂ͑S����������o�Ȃ����炢�ɖ��͉��������Ƃ�Ɋ������̂ł������B

�@���̃A�����J�R�̓��{�{�y�i�U�́A�\�ꌎ����܂ł͂܂����{�̗\�������Ă��Ȃ������̂ł���B

�@�����Ƃ�������A�A�����R�̒��X����틵�̐i�W�ƁA���{�R�̋��_�̂��������ׂ̊Ԃɂ��A��̎�Ⴂ�Ɣԋ��킹���������B

�@���̈�́A�]���X�v���[�A���X�C�R�叫�̊��͂ł������d���m�́u�C���f�B�A�i�|���X�v�̒��v�ł������B

�@����͓��͂��A�Ė{�y��茴�q���e�i�L������ђ���ɓ������ꂽ�j�����i�̗A����A�}���A�i�Q�����烌�C�e���֍q�s�̓r���A������\����ɓ��{�����͂̈ɍ���\���ɂ���Č������ꂽ�̂ł������B

�@�������A���s�\���̂��߂ɁA�����m�͂͐����Ԃ��A�s���s���̂܂ܕ��u����āA�m���A���m�������v�����Z�����������̂ł���B

�L�^�ʐ^ 11 top

|

�@���{�_�����U�@�̑̓���U�����āA�唚�����Â��đ�j���シ��ċ��u�o���J�[�q���v�̐��s�Ȍ��i�\�\�@�@�͓��̐펀�O���㖼�폝��Z�l�����o�������A���낤���Ē��v���܂ʂ��ꂽ�B |

|

�_�����U���āA�Ђ��N�����ċ��u�^�C�R���f���[�K�v

|

�Č쑗�p���u�T���K�����v�̔�s�b��ڂ�����

���P�����_�����U�@���A�܂��ɓ˓�����Ƃ��钼�O�ɍ��˖C��

���Ă���āA����ǂ�ł��ĊC���֗�������s��Ȍ��i�B

|

|

�_�����U���đ唚�����N���A�X������ċ��u�t�����N�����v�̔�s�b��ɑS�������W�����̌��i�B

|

|

���l�܁i���a20�j�N�O���\����A����i�U���ɍ��ē��{�{�y�̋�B���ʂ��}�P�����X�v���[�A���X�C�R�叫�r����

�������@�������́A�˔@�_�����ʍU�����̑唽���������ނ�A�������̑�^�q���́u�t�����N�����v�͋}�~�������@�̑̓���̍U����

�͋��t�߂ɖ����A���e���y�Ă����܂��S�͂��Ή��ɕ�܂�đ呹�Q�����������A�h�����Ē��v��Ƃꂽ�B

���̐��X�����ʐ^�͑̓���𐋂������{�@���������āA�����G���W����v���y���̔j�Ђ��U�����u�Ԃ�

�q���́u�t�����N�����v�̌��i���A�ߐڒ��̃A�����J���m�́u�T���^�t�F�v�̊͏���B�e�������̂ł���B

|

|

�_�����U���̔C���́u�����v�ł͂Ȃ��āu�K���v�ł���B

���������e�̉Ƒ���F�l�m�Ȃ̌�������Ȃ��A�����فX�Ɣ閧��n���

�o������E�m�́A�����̐��������������āA����������肾�B

�ʐ^�͏o�����O�̑f�p�Ȍ��ʂ̉��闤�R���U���̗E�m�B

|

���R�_�����U���̏o���ɂ�����A�P����^����䓇���ʗ��R

��l�q��R�i�ߊ��x�i�������R�����i�������č��[�j�B

|

|

�n�`�����ɌR���̗E�܂����p�ŁA��B��[�̂��т����閧��n���A

������ʂ̕Ċ͑����ӂ�ڂ����ďo������Ƃ��闤�R���U���̐i�����i�B

|

|

�@����́u��a�v�̂��肵���̗Y�p�\�\�r���ʘZ�O�A���Z���g���A�\���E��C���`�̋��C�𓋍ڂ������E�ő�̓��{��́@�u��a�v���A

�����m�̓{�����R���Đi�q����Y�p�B���C�e�p�̑�C��Ŏo���͂́u�����v�������Ȃ��琶�c�������̒���͂��A

����q�͂�S�����������߁A���{�����̊��҂ɂ��ނ��āA��B�쐼����\�}�C���̊C��Ŕߑs�ȍŊ����Ƃ����B

|

|

�čq���̍U�����A���ߒe�̐����𗁂тȂ���A

�S���͂œّ�����ƕK���ɓw�߂Ă��钴��́u��a�v

|

�唚�����N���āA�]�����v������́u��a�v�̔ߑs�ȍŊ��B

|

|

��j���シ�钴��́u��a�v�̎S�邽��S�e�\�\

���̐�ɓI�Ȃ��炵���ʐ^�́A�Ċ͍ڋ@����`���I�Ȓ���s�ŎB�e���ꂽ���̂ł���B

|

|

�@�����m�푈�����悢��I���ɋ߂Â��āA���{�{�y�͂��ɐ������C���������A�A���A�A�����R�q���̖Ҕ����ɂ��炳���ɂ��������B

�@���̎ʐ^�͈��l�ܔN�i���a��\�N�j������\�����A�ĉp�����A���@�������͍̊ڋ@���勓���Č��i����j�R�`���}�P���A�������̐�́u�Y���v��Ҕ����̌��i�ł���B

�@�����̎��ߒe������Ȑ����������Ă���Ȃ��ŁA��́u�Y���v�͔̊��ɑ�^���e���������Đ�`���ӂ����B |

top

�������������������������������������������������������������������������������� |