|

****************************************

Index 一部 二部 三部 四部 五部 六部

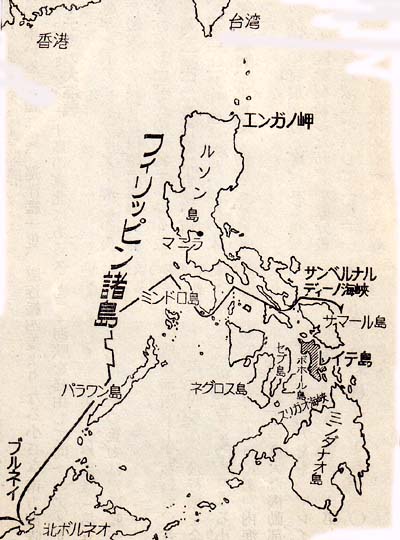

第四部 急速調の大攻勢

太平洋戦争の勝敗の結果については最早、疑いの余地がなかった。

しかし戦争はアメリカ軍の「超空の要塞」B29爆撃機の大群が東京大爆撃を開始し、さらにアメリカ航空母艦部隊と潜水艦部隊が日本の船舶輸送を事実上、まるで喉輪攻めのように締めつけてしまってから、なお九ヵ月間もズルズルと長びいて継続されねばならなかった。

しかしうちつづく敗北また敗北によって、日本国内を押さえつけていた強大な軍部支配の体制にも、亀裂を生じはじめたのであった。

すなわち、早くも一九四三年(昭和十八年)九月には、いずれも前首相の肩書を有する近衛文麿公と岡田啓介海軍大将とが、かって戦前には勢力のあった重臣たちの間で内密に和平論議をすでに始めていたのである。

彼らは極秘のうちに策動せねばならなかったが、それは、彼らの一言一動が憲兵隊に監視されていたからであった。

それでも彼らはしだいに広い各層の支持を得るようになり、その中には外相重光葵、元駐英大使吉田茂のような外交官と、元首相、海相の米内光政海軍大将と、天皇の最も側近の相談役の内大臣木戸幸一(きどこういち)候までもふくまれていた。

これらの人たちは、「小さな和平派」の連中の助力を受けたが、その中には、外務省の加瀬俊一(かせしゅんいち)書記官や内閣企画院の迫水久常(さこみずひさつね)参事官や海軍省の高木惣吉(そうきち)少将などを網羅(もうら)していた。

しかし東条陸軍大将が首相の地位に頑張っているかぎりは、なにも手を打つことはできなかった。

それゆえ、サイパン島の失陥が彼らにとって絶好の機会を提供するや、これら重臣の和平派は東条首相の更迭をせまったのである。

だが彼らは慎重に事をはこばねばならぬことをさとっていた。

それで後継内閣の首相の選定について、重臣の意向を求めるため、木戸内府より招集を受けるや、彼らは当時、朝鮮総督の小磯国昭(こいそくにあき)陸軍大将を首相に推すことで、木戸内府と妥協したが、米内海軍大将を副総理兼海相に任命することに成功したのであった。

そして、東条内閣とともに辞任した重光外相を留任させることになった。

かくて和平派は今や閣僚の中にもその支持者を持つようになったが、しかし公然たる行動の時機はまだ熟していなかった。

東条内閣倒潰の三週間後に、最高戦争指導会議が設置された。

それは首相、外相、陸相、海相と最高統帥部を代表する参謀総長、軍令部総長より構成されていた。

そしてこの会議は、日本が断乎たる決意をもって戦争完遂を達成すべきこと、ならびに陸海軍は総力をあげて日本帝国の内線防禦圏(日本軍は「絶対国防圈」と呼んでいた)にて乾坤一擲(けんこんいってき)の決戦を敢行する作戦計画と準備に邁進(まいしん)して、敗北を転じて最終の勝利たらしめることを公式に声明したのである。

一方、和平派はその時機を待ちながら、日本を戦争より離脱させる方策の研究をつづけていた。

その最大の問題は、国家存続のために敗戦を甘受(かんじゅ)せねばならぬことを、統帥府に説得する点にあった。

すでに海軍部内の冷静な判断力を持った連中は、敗戦は必至であることを認めていた。

しかし陸軍首脳部は依然として、降伏の恥辱(ちじょく)を甘受するよりは、むしろ最後の一兵まで戦い抜いて、玉砕すべきことを狂信的に決意していた。

また国民一般の士気の問題であった。なぜならば、国民大衆は全般的に、戦局がいかに悪化しているのか思いもよらなかったからである。

さらに和平主張者たちは、戦争を終結するためには、天皇の思いきった干渉を奏請せねばなるまいととも予想したのであった。

小磯首相は日本帝国の内線防衛圈にたいする連合国軍の進攻が、首尾よく撃退されるであろうと、最高統帥部より説きつけられていた。

それで彼は、その場合の勝利こそ日本にとって交渉駆引の立場を有利にするものであるから、その時には陸軍の受諾するような「名誉ある講和」を獲(か)ちうるために、外交的努力を開始すべきであると希望したわけだ。

ところがこのような希望は、連合国軍のレイテ島占領の成功と、それにともなう日本軍の航空部隊ならびに海上部隊の惨敗によって、まもなく抹殺(まっさつ)されてしまった。

そして、日本にとって最早、勝利の機会は全くなくなっていた。

しかし連合国軍は、出血量でも鋼鉄量でも甚大な支払いをせねばならなかったのである。

もし一九四四年(昭和十九年)後半に、日本が中国、台湾、朝鮮を放棄することを包含した和平条件を提案したとすれば、いったいアメリカの反響はどうであったろうか?

それを判断するのは容易ではない。(ただし、このような和平のささやきは、何一つアメリカには伝えられなかった。)

おそらく和平の取決めはできたことであろう。

ただしアメリカ国民は真珠湾奇襲以来、とても怒っていたから、多分、日本本土の占領を大いに主張したにちがいない。

それはもちろん、この当時としては、日本政府首脳部の中で誰一人も受諾できなかったものであらだろう。

かくて戦争はつづいた。

フィリピン諸島の奪回進攻については、アメリカ軍部の戦略家の間にもはげしい意見の対立があった。

一九四二年(昭和十七年)初めに、「私はかならず戻ってくるであろう」と誓ってフィリピンを脱出したマックアーサー元帥は、フィリピン人を彼の個人的保護を受けている被後見人(ひこうけんにん)のように見なしていた。

彼はアメリカ軍が戻ってこなければ、フィリピン人は餓死するであるうと言明したものだ。

一方、アメリカ海軍の提督の大半は、中部太平洋の反攻が非常に急速に進捗しているから、フィリピン諸島を攻略する必要はなからうと考えた。

そして彼らの一部は、フィリピン諸島のかわりに台湾を攻略し、それから中国沿岸に上陸して、日本本土に上陸進攻せずに、爆撃によって日本を戦争から脱落させるべきことを強調した。

それで一九四四年(昭和十九年)七月、ルーズヴェルト大統領はマックアーサー、ニーミッツ両元帥と会談するために、はるばると真珠湾軍港に旅行した。

(そしてこの件では、彼はマックアーサー元帥に味方したのであった。)

かくて決断は下された。フィリピン諸島に進攻すべしと――。

現在、アメリカの戦史家たちは依然、フィリピン諸島の奪回進攻がはたして必要であったかどうかについて論争を重ねている。

しかし台湾と中国沿岸とが、フィリピン諸島よりも安価な代用物にならなかったことはたしかであろう。

したがって問題は、フィリピン諸島か台湾か、そのどちらかをはたして攻略する必要がなったかどうかということである。

日本は、その敵側で察知していたよりも、はるかに悪化した情勢下にあったのだ。

そして戦争は血みどろな、恐るべき最悪の結末へ向かって進行していった。

この時までに、すでに連合国軍の戦力は、人類史上で最強、最大の海軍兵力と航空兵力と地上兵力の総合兵力によって、たくましく推進されていたのである。

第21章 潜水艦作戦 top

|

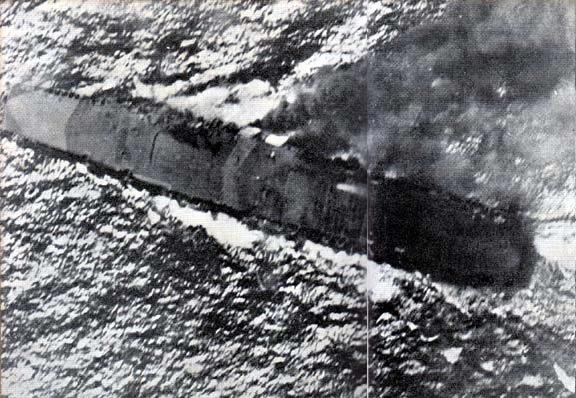

太平洋上を急進中の米潜水艦「パーゴ」

|

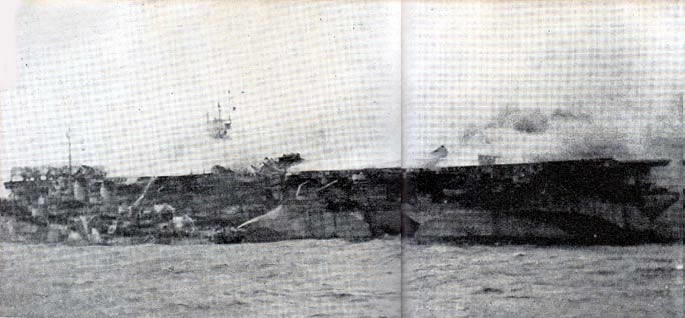

米潜水艦「ドラム」が、1945年(昭和20年)六月、

日本大型貨物船一隻を魚雷攻撃により撃沈

|

アメリカの潜水艦は、他のいかなる兵器部門におけるよりも、すばらしい優越性を日本軍にたいして持っていた。

太平洋戦争の開戦当時に、アメリカは太平洋方面に潜水艦七三隻を有していたが、日本は潜水艦六一隻を有していた。

日本潜水艦主力の型式である伊号潜水艦は四七隻あり、その排水量は一、四〇〇トンないし二、二〇〇トンで、標準型のアメリカ潜水艦よりもやや大型であった。その中の一一隻は水上機を一機ずつ搭載できた。

ただ日本軍はアメリカ軍にたいして一つの利点を持っていた。

それは日本軍の魚雷が開戦当初の二年間は、はるかにアメリカ軍の魚雷よりも優秀であったことである。

(アメリカ軍の魚雷はあまり水中深く突進しすぎたり、または不発に終ることもたびたびあった。

そのために任務を帯びて出撃し、すでに海上に数ヵ月もすごしていた潜水艦の艦長連中を大いに苦しめて、悲鳴をあげさせたものであった。)

日本軍は潜水艦の使用が拙劣であった。

すなわち、戦争初期には、日本潜水艦はもっぱら敵軍艦を追求して出撃し、攻撃にもろい敵商船を狙うことをおろそかにした。

その同盟国であるドイツは日本軍にたいして、もっと多くの商船群を撃沈するように説きすすめたが、日本潜水艦乗員は、あいかわらずその軍艦撃沈主義を固執(こしつ)していた。

ついで日本陸軍は、一九四二年(昭和十七年)後期にいたり、潜水艦が太平洋上の島々に取残された守備隊への物資補給に役だつものであることを発見した。

そして日本潜水艦は当然、進合国軍の船舶輸送にたいして大あばれをしているべき時に、このような物資輸送任務へ転換されたのであった。

かくてアメリカ海軍では、戦争のちょうど半ばで、早くもその船舶輸送の護衛のために貴重な駆逐艦群を必要としないことを知ったのであった。

戦争中は、日本海軍は大型潜水艦五六隻、中型潜水艦二六隻、小型潜水艦一九隻を新造して、その兵力を増加した。

しかし日本潜水艦は一九四四年(昭和十九年)にいたるまで、電波探知器(レーダー)を装備しなかった。戦争の全期間中の日本潜水艦の喪失隻数は総計一三一隻に達したが、この中で事故によるもの六隻、また喪失総トン数は一八六、〇九〇トンにおよんだ。

(これにくらべてイタリア潜水艦の喪失は八五隻、ドイツ潜水艦の喪失は七八一隻に達した。)

一方、アメリカ軍はその敵国にたいして二八八隻の潜水艦を使用した。

(ただしそのほとんど全部は対日作戦に使用されて、大西洋方面で活動したのにわずか数隻にすぎなかった。)

この中で五二隻を失ったが、その中の四一隻は直接、敵軍との戦闘による喪失であった。

ところが日本軍では、アメリカ潜水艦を実に四六八隻も撃沈したという自称の「確証」を有していた。

これもまた日本軍が、ただ自分を大いにあざむくことに成功した一例にほかならないのだ。

アメリカ潜水艦は平均四十七日間、海上で活動した。一、五〇〇トン級の潜水艦は約二四本の魚雷を積載し、各艦の乗員は約八〇名であった。

一九四一年(昭和十六年)十二月、日本軍がルソン島のリンガエン湾へ進攻した当時には、アメリカ潜水艦五隻は在泊中の日本船舶八〇隻中で、わずか一隻しか撃沈できなかった。

ついでこれらのアメリカ潜水艦は、その翌年の一月に一〇隻、二月に七隻、三月に一一隻の日本船舶を撃沈したばかりであった。

かくてこの一九四二年(昭和十七年)中には、アメリカ潜水艦の日本船舶撃沈数は一五二隻にすぎなかった。

しかるにアメリカ潜水艦の戦果は、新型の優秀な性能の新造艦が続々増加するにともない、大いに上昇したのである。

太平洋戦争の全期間中に、アメリカ潜水艦は日本船舶一、一二一隻、総計四、七七九、九〇二トンを撃沈したが、これは撃沈された日本船舶の総隻数の約五五%に相当する。

一九四四年(昭和十九年)春までに、アメリカ潜水艦は日本が船舶を建造補充するよりも早い速度で、日本船舶を片っぱしから撃沈していたのであった。

そして東南アジアから日本への必要物資の輸入は、恐慌状態を呈するほどに激減しはじめた。

この年の五月だけで、アメリカ潜水艦は日本船舶約六〇隻、合計二三六、八三五トン撃沈の戦果をあげた。

これに加えて、アメリカ潜水艦は日本海軍の艦艇二〇一隻、総計五四〇、一九二トンを撃沈した。

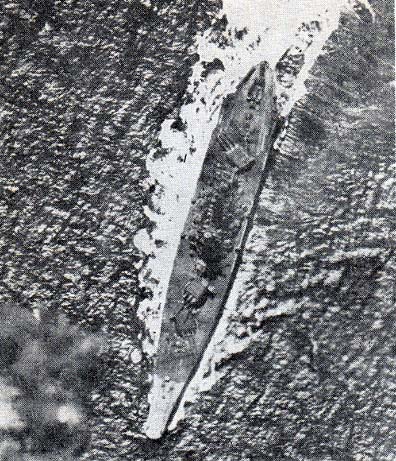

この中には世界最大の五九、〇〇〇トンの航空母艦「信濃」も含まれている。

同艦は最初、超戦艦「大和]および「武蔵」の姉妹艦として建造に着手されたものであったが、後に航空母艦に改造されたのである。

これを撃沈した殊勲者はアメリカ潜水艦「アーチャーフィッシュ」で、それは一九四四年(昭和十九年)十一月、その第五回目の哨戒行動中の出来事であった。

当時、この潜水艦の主要任務は、B29爆撃譏隊がマリアナ群島の新基地から最初の日本本土爆撃に出撃中、もしその搭乗員たちが撃墜された場合にこれを救助するためであった。

記録によれば、一九四二年〜四五年(昭和十八年〜二十年)の間に、五〇四名のアメリカ飛行機搭乗員が、このように戦略的に海上に配置された各潜水艦によって救助されたのである。

この潜水艦「アーチャーフィッシュ」は、処女航海にのぼった日本海軍の大航空母艦「信濃]を五時間も迫尾したが、もしその度々の針路転換をすばらしい的確さで計算しなかったならば、おそらくごの大きな獲物を捕捉することはできなかったであろう。

潜水艦「アーチャーフィッシュ」は大航空母艦「信濃」を目がけて一、四〇〇ヤードの至近距離より、わずか一分間たらずの間に魚雷十四本を発射した。

かくて的確な命中魚雷六本によって、世界最大の日本の三軍艦の一隻を見事に轟沈(ごうちん)したのであった。

この大航空母艦「信濃」の実際め大きさについては、終戦後までアメリカ海軍部内にはわからなかったものである。

当時、アメり力潜水艦「アーチャーフィッシュ」の艦長は、ただ「隼鷹(じゅんよう)」級の二七、〇〇〇トンの日本航空母艦一隻を撃沈したと、戦果を報告したのみであった。

写真記録 6 top

|

日本輸送船撃滅に活躍した米潜水艦「スポット」(SS-413)

|

日本輸送船撃滅に活躍した米小型潜水艦S-33号

|

|

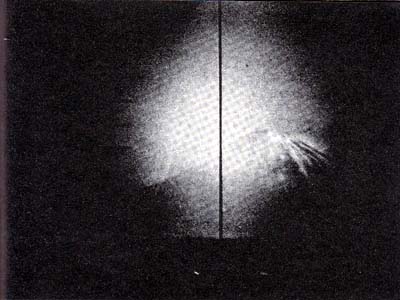

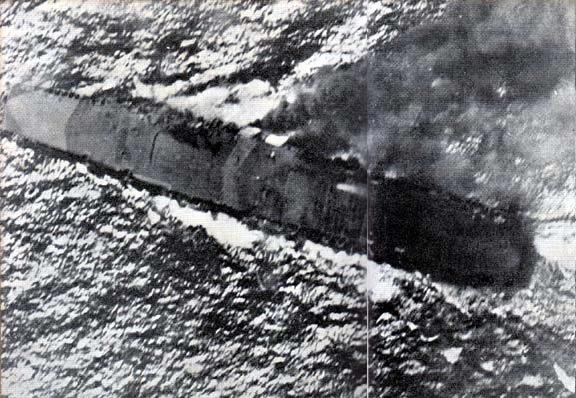

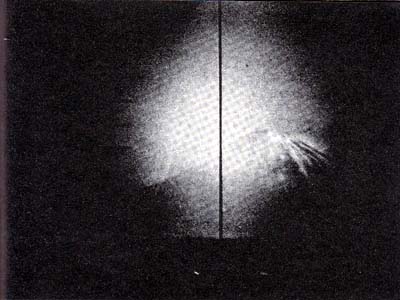

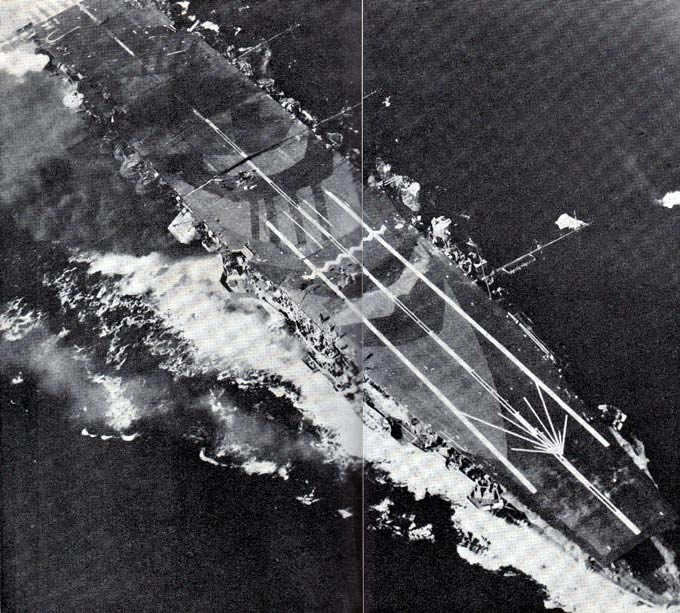

米潜水艦「シーウルフ」は一九四四年(昭和十八年)四月二十三日、日本海軍第三十九号哨戒艦を魚雷攻撃して撃沈したが、

この写真は最初の魚雷一本が同艦の前方に命中して艦体を切断した瞬間。

米潜水艦「ホエール」は一九四三年(昭和十八年) 一月十七日、トラック島付近水域で日本貨物船一隻を撃沈。

この船は「平洋丸」 (九・六一五トン)と推定される。

|

米潜水艦「ヘイク」は一九四四年、

南支那海で日本軍の帆船を発見、攻撃直前に撮影。

米潜水艦「シーウルフ」は一九四三年十一月、

日本特設砲艦「慶興丸」を撃沈。 |

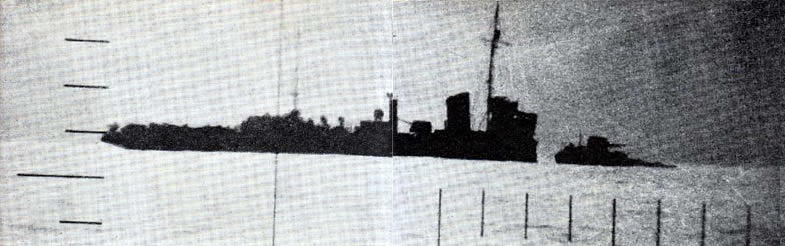

米潜水艦「ノーチラス」は一九四二年六月、

東京湾沖合で日本駆逐艦「山嵐」を撃沈。

米潜水艦「スレッシャー」が一九四四年五月、

日本大型貨物船に対して魚雷攻撃中。 |

|

米潜水艦「ワフー」が1943年(昭和18年)3月に

黄海で日本貨物船 「日通丸」(2.183トン)を撃沈。

|

米潜水艦「ホエール」が1943年(昭和18年)1月、

日本貨物船を魚雷攻壑により爆破。

|

|

米潜水艦の潜望鏡に映じた富士山の姿-1943年(昭和18年)4月、

日本本土水域深く潜入し、東京の西方70マイルの地点より撮影

|

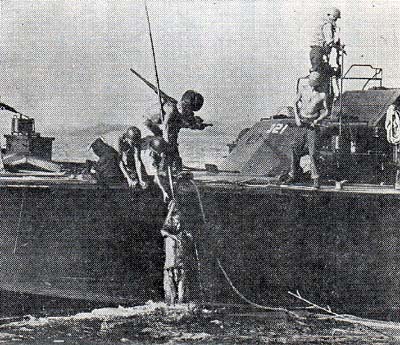

長期の任務を果して真珠湾に帰投した米大型潜水艦が

波止場に横づけされた光景。

|

第22章 アメリカの軍事力 top

|

戦争を決断してからのアメリカの兵器製造の産業力、開発力は素晴らしかった。

それに対し日本は、開戦時に持てる力一杯で戦いを始めたが、開戦後は消耗の一方でなすすべがなかった。 |

|

米戦艦「ミズーリ」の16インチ砲の一斉射撃

恐るべき第二次世界大戦が終ってから十年後の今日、連合国がこの大戦争に勝利をおさめた最も大きい唯一の要因こそ、実にアメリカ産業の能力と威力であったことは誰にも容易に認められよう。

もちろんアメリカ国民が軍人であるうと民間人であるうと、挙国一致して勝ち抜く決意をしたことは言うまでもないことである。

第一次世界大戦の以前にさえも、ある英国外交官はウィンストン・チャーチルと会談の席上で、もしアメリカが立ちあがったら一体どんなことがおこるだろうか――ということについて、つぎのような興味深い見解を示したのであった。

「アメリカ合衆国はちょうど、巨大なボイラーみたいなものですよ。

一度その下に火をつけたら、そのボイラーの発生しうる馬力には全く限度がありませんね。」

さて第二次世界大戦で、アメリカ産業はこのイギリス外交官の語っていた当時よりも大体、四倍にあたる偉大な威力を有していた。

この世界最大の戦争で、アメリカはその自国の軍隊にたいして科学者たちが考案することのできた、原子爆弾を含むあらゆる最新兵器を補給したのみならず、さらにソ連、イギリス、フランス、および中国にさえも、供給援助をおこなったのであった。

たとえば、イギリス人の発明による電波探知器(レーダー)は、アメリカの産業力で数十万台も生産された。

また巨大な土木機械類は地球上のあらゆる隅々にまで供給された結果、すばらしくりっぱな飛行場がわずか二週間以内で建設できることになったのである。

一九四四年(昭和十九年)七月、アメリカ軍のグアム島進攻に参加した一兵士が、その年の十一月にふたたび同島に戻って来てみると、驚いたことには地形が一変していた。

「ここにあった山はいったいどこへいったのだ?」と彼はたずねた。

すると「あの山はアメリカ海軍建設隊が飛行場を建設するためにどかせたのだよ。」と教えられたのであった。

つぎに示す数字はほんの断片的なものだが、しかし要点をよく説明するものである。

すなわち、第二次世界大戦中にアメリカは、イギリスに戦車二八、〇〇〇台を供給した。

しかし一九四一年(昭和十六年)三月、アメリカの戦車生産数は月産わずか一六台にすぎなかったものだ。

またソ連にたいしては、飛行機一四、七九五機、鉄道機関車二九一八台、爆薬三四五、七三五トン、軍隊用靴一五、四一七、〇〇〇足が供給された。

アメリカ製のジープは世界中で有名な自動車となったが、それはアメリカがジープの生産高総計六三〇、〇〇〇台の中で、実に一八三、〇〇〇台をその同盟諸国へ供給したからであった。

一九四○年(昭和十五年)五月、ルーズヴェルト大統領は、アメリカの軍需工場が年産五万台の飛行機を建造できると予言して、彼の側近の専門家までもビックリさせた。

当時、アメリカ航空工業の多数の指導者連中は「これは不可能だ」と悲鳴をあげたものである。

ところが一九四四年(昭和十九年)には、アメリカの軍需工場は十万台の飛行機を建造したのであった。

またアメリカの科学者たちは(イギリスより多大の協力援助を受けて)つぎのような複雑精巧な新考案の兵器を完成したのである。

(一)至近距離爆発信管装着弾――これは砲弾が目標付近の一般区域に到達すると、自然に炸裂するしかけを有するものである。

(二)恐るべき強大な威力を有するロケット弾。

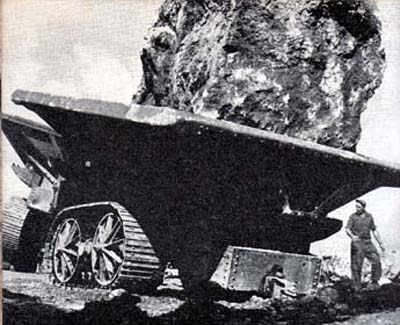

(三)地上でも海上でも自由に進行できる水陸両用車(車両式上陸用舟艇)。

(四)無線誘導爆弾。

(五)海中にはなはだ深く潜航した敵潜水艦を探知発見する水中聴音器。 |

|

米軍の秘密兵器ノルテン式爆撃照準器

太平洋上の水陸両用作戦で活躍中の、兵器と人員を満載した米海軍自慢のLST型上陸用艦の甲板(ニューブリテン島グロスター岬の攻略戦より)

米軍のロケット弾発射器を装備したトラック隊の一斉攻撃

(サイパン島攻略戦より)

|

また彼らはマラリア病を退治し、さらに人命を助けるペニシリンの大量生産を研究して達成したのであった。

すべてこれらのものは、強大な無敵兵力にさらに威力を加えたのである。

かくて結局、アメリカの敵国はけっして断乎不抜の相手ではないことがわかった。

アメリカの生産能力は開戦当初には遅々としていたが、戦争の末期までには驚くべき威力を発揮して、ついに軍艦(各種艦艇)一二九〇〇隻、上陸用舟艇六四、五四六隻、戦車八六、三三三台、飛行機二九六、四二九機、各種大砲一九、〇〇〇門、弾丸四二〇億万発(これは、敵軍部隊の一人にたいして二四〇〇発に相当した)を生産したのであった。

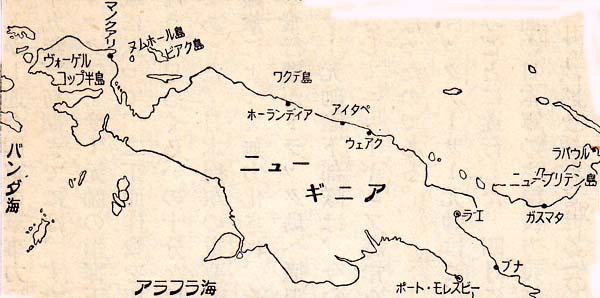

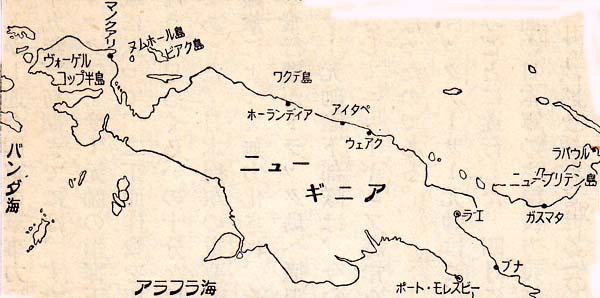

第23章 ニューギニア進撃 top

南西太平洋方面最高指揮官たるマックアーサー元帥は、中部太平洋を突破して新作戦正面をひらかんとするワシントンの統合参謀本部の決断にたいしていたく憤慨した。

そして、彼はギルバート諸島(タラワ、マキン両島)の攻略戦の二ヵ月前に、つぎのような声明を世間に公表したのであった。 |

|

第24章 フィリピン諸島の反攻上陸戦

top

一九四四年(昭和十九年)九月十五日に、モロタイ島攻略後、マックアーサー元帥はフィリピン諸島へ反攻するために慎重ながら消極的な作戦を計画した。

それは、まず十月二十日にモロタイ島とミンダナオ島南部の中間にあるタラウド諸島に上陸し、ついで十一月二十日にミンダナオ島南部のサランガニ湾へ進攻する。

それから十二月二十日に中部フィリピン諸島のレイテ島へ進攻する――という作戦計画であった。

ところがこの作戦計画は、二年ぶりでふたたび海上勤務に復帰して、アメリカ第三艦隊司令長官となったハルゼー海軍大将の提言によって、全部変更された。

九月十二日、ハルゼー海軍大将麾下の航空母艦罌の艦載機は、中部フィリピン諸島の各地にたいして出撃延回数一、二〇〇回におよび、さらに二日間にわたり連続空襲を敢行した。

この三日間におよんだ航空攻撃の戦果は、日本軍の飛行機四七八機を撃墜破し、艦船五九隻を撃沈したと報告された。 (アメリカ軍の飛行機の損失はわずか九機にすぎなかった。)

これらの数字は多分、誇張されてはいたろうが、しかしそれは、中部フィリピン諸島の日本軍の防備が手うすなことを示すものであった。

かくてハルゼー海軍大将はニーミッツ元帥へ報告を打電して、九月十五日に予定されていたパラオ諸島とヤップ島の上陸作戦を取りやめて、その上陸部隊の兵力をできるだけ早い時期に、レイテ島進攻のために使用すべきであると意見具申をした。

ニーミッツ元帥はこの報告を米英合同参謀本部へ移送し、さらにカナダのケベックで開かれたルーズヴェルト大統領とチャーチル英首相の会談の席上に伝達した。

そこでマックアーサー元帥の意見が求められた。当時マックアーサー元帥自身はモフタイ島仲合の巡洋艦上にあったために、この戦争中で彼の指揮下の作戦正面における最も重大な決断をみずから下すことができなかった。

しかし彼の参謀長のサザーランド陸軍中将が、元帥の名前で賛成の回答をおこなったのである。

その結果、ヤップ島進攻は取りやめとなり(ただしパラオ諸島攻略は取りやめにならなかった)、またミンダナオ島は当分の間、素どおりすることになった。

ニーミッツ元帥は、その麾下の護送用航空母艦一八隻、旧式戦艦六隻と、さらに彼の指揮下に属した完全編成の陸軍部隊一個軍団と一個師団をマックアーサー元帥に転用貸与した。

かくてレイテ島進攻は十月二十日に決定したのである。

その間に、ハルゼー海軍大将の優勢な海軍力は、フィリピン諸島各地の日本軍の基地航空兵力を撃滅しつづけていた。

彼は九月二十一日、マニラ地区で日本軍の飛行機四〇五機と艦船一〇三隻を屠り、さらに同月二十円日には飛行機三六機と艦船三四隻を葬ったと報告した。

それからウリシー環礁の新設の艦隊泊地で燃料補給の後、ハルゼー海軍大将はその麾下の高速航空母艦機動部隊を率いて、十月十日、南西諸島を強襲した。

彼はその戦果として飛行機九三機、艦船八七隻を葬ったと報告した。

(これにたいして日本軍の記録は、五〇〇トン以上の船舶一二隻撃沈と記されている。

しかしこの他の小型船舶若干も撃沈されたことは疑いなかった。)

つぎの攻撃目標は台湾であった。ハルゼー海軍大将は十月十二日、十三日の両日にわたり台湾を大空襲した。

彼は麾下の艦載機五二機を失ったが、日本軍の飛行機五二〇機以上を撃墜破し、艦船三七隻を撃沈したと大戦果を主張した。

ところがこの同じ日に、皮肉にも日本軍の飛行機操縦士たちは、アメリカ航空母艦一二隻を撃沈したと大戦果を報告したのである。(しかし実際には一隻も撃沈していなかった。)

これを日本側では台湾沖航空戦と呼んだ。

しかし同月十六日、連合艦隊司令長官豊田海軍大将麾下の偵察機の報告は、この日本側の大戦果が真実ではあり得ないことを彼に告げたのであった。

すなわち、少なくとも七隻のアメリカ航空母艦が依然、海上に健在だったのだ。

|

米軍の第一次挺身上陸隊がレイテ島に上陸後

海辺のヤシの根元に掲揚した星条旗

|

レイテ島東部地区を占領後、島都タクロバンで

歴史的演説を行うマックアーサー元帥

|

フィリピン諸島の反攻上陸は、十月十七日、まずレイテ湾内の三つの小島の攻略をもって開始された。

(ただし、日本軍はスルアン島のアメリカ軍上陸のみしか確認しなかった。)

そして十月二十日に主力部隊がレイテ島に上陸を敢行するに先だって、二日間にわたり猛烈な艦砲射撃と航空母艦機の大爆撃がおこなわれた。

マックアーサー元帥は、レイテ島のダラグとサンノゼ両部落の間の幅十八マイルにわたる戦闘正面にたいして、二個軍団(四個師団)の兵力を上陸させた。

しかし日本軍の抵抗は大したものではなかった。

そして上陸第三日の終るまでに、日本軍側が戦死二、〇〇〇名を出しただけであった。

今やアメリカ軍は大兵力をもってフィリピン諸島に再来したのだ。

ただ問題は、このアメリカ軍がはたしてそこにふみとどまることができるか否かにあった。

写真記録 7 top

|

日本本土爆撃に猛威を発揮した

米陸軍ボーイングB29「超空の要寒」四発重爆撃機。

|

米海軍の威力を誇る「アヴェンジャー」雷撃機の編隊飛行。

|

|

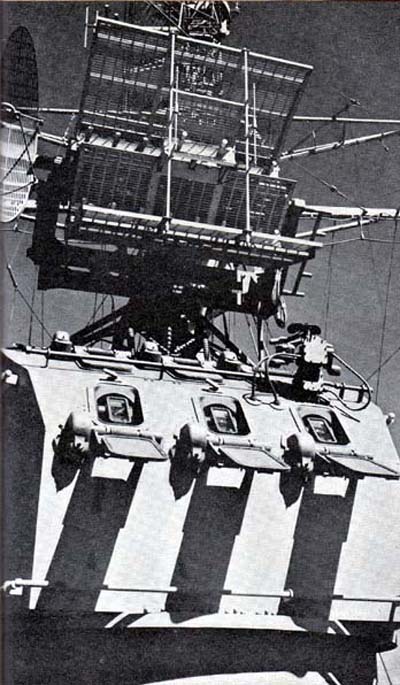

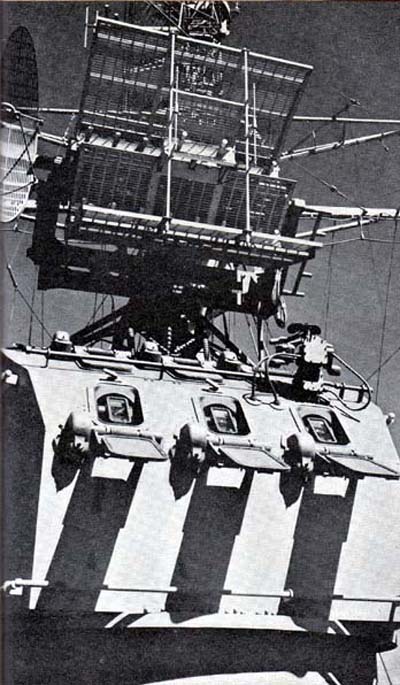

米軽巡洋艦「パサデナ」の最新式電波探知器用アンテナ。

|

巨大な機械力でグアム島アプラ港に防波堤建設作業中の米建設隊員。

二、〇〇〇ポンド爆弾をのせた運搬用「爆弾列車」

|

|

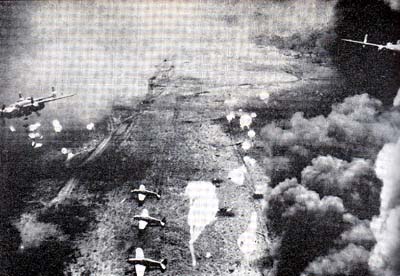

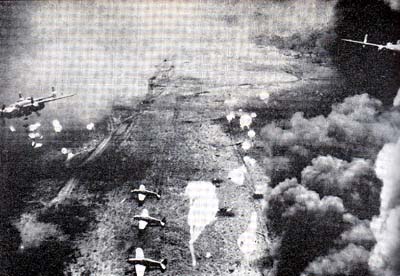

ニューギニア方面の日本軍飛行場で、米空軍の急襲をうけて爆破炎上中の日本軍輸送機―米爆撃機の後尾より撮影。

地上には驚いて防空壕へ駆けてゆく日本兵の姿がみえる。

カミリ飛行場地区に降下中の第五〇三落下傘部隊。

|

|

ヌムホール島カミリ飛行場を占領する米第503落下傘部隊。

上空にはB17爆撃機が落下傘降下状況を監視して旋回飛行中。

|

西部ニューギニア、カラスの日本軍陣地を低空攻撃中の米軍

ダグラスA20双発軽爆撃機の一機が、高射砲火を浴びて

失速状態に陥り、海中へ突入せんとする直前。

アイタペに続々上陸中の米陸軍第四十一師団の歩兵部隊。

|

|

ヌムホール島内へ、B17改造輸送機の大編隊より続々降下して進攻する米軍落下傘部隊。

|

|

西部ニューギニア方面の日本軍最大兵站基地

ホーランディアに対する米空軍部隊の落下傘爆弾攻撃。

|

ニューギニア方面の日本軍拠点ダグアを、超低空から

落下傘爆弾で 急襲する米陸軍ノースアメリカンB25爆撃機隊。

|

|

カミリ飛行場の争奪戦で全滅した日本軍守備隊玉砕の跡。

|

|

水陸両用作戦の実況――ニューギニアのヌムホール島上陸開始日の光景である。

払暁の猛烈な艦砲射撃の爆煙がまだモウモウと立ち込めている海辺をめざして続々と突撃中のアラゲーター上陸用舟艇群。

その上陸の成否を見守りながら順番をまつ、攻略部隊の戦闘員たちと正面の海上に砲列をしく掩護砲撃の米軍艦。

|

|

戻って来た男

フィリリピン諸島反攻作戦の陣頭指揮に立って感慨無量の南西太平洋方面最高指揮官ダグラス・マッカーサー元帥(当時、陸軍大将)。

この写真は一九四四年(昭和十九年)度の米沿岸監視隊戦闘写真班の戦争記録写真ベストーテンの一つに選定されたもの。

「私は戻って来るぞ」という三年前の誓いが果された歴史的瞬間、元帥愛用のコーンコブ・パイプ(玉蜀黍軸製)が、いつもと変らずしっかりくわえられている。

――写真の題は「戻って来た男」 |

第25章 レイテ島攻略戦 top

1 レイテ湾の大海戦

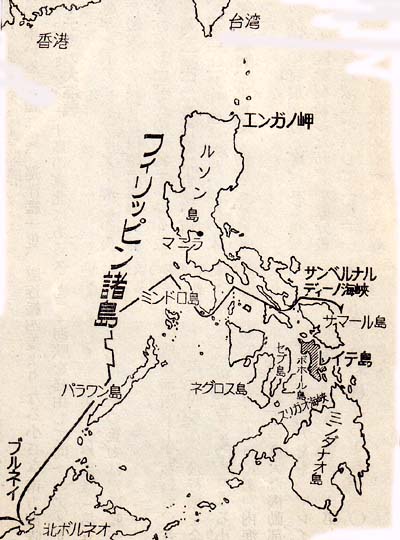

一九四四年(昭和十九年)八月に、マリアナ群島の失陥にともない、日本連合艦隊司令長官豊田副武(そえむ)海軍大将は「捷(しょう)」号作戦の計画を立案した。

その「捷」一号作戦はフィリピン諸島の防衛、「捷」二号作戦は台湾、南西諸島、九州方面の防衛、「捷」三号作戦は九州、四国、本州方面の防衛、「捷」四号作戦は、北海道の防衛をそれぞれとりきめたものであった。

十月十七日、アメリカ陸軍の奇襲部隊と呼ばれる挺身隊がレイテ湾内の諸島嶼(しょとうしょ)に上陸を開始したわずか数分後に、豊田海軍大将は麾下の連合艦隊にたいして「捷」一号作戦警戒を命じた。

かくて歴史上最大の海戦をまき起した大作戦の火蓋が切られたのである。

柴田健男(くりたたけお)海軍中将の率いる戦艦五隻、巡洋艦一二隻、駆逐艦一五隻よりなる第一遊撃部隊(第二艦隊)はフィリピン諸島を目ざして進撃するために、シンガポール南方のリンガ泊地(スマトラ東岸)よりブルネイ湾(北ボルネオ東北岸、良港あり)へ向けて出動を開始したが、それはサンペルナルディーノ海峡を通過して、アメリ力軍の上陸したレイテ島の橋頭堡を強襲せんと企図するものであった。

また西村祥治(しょうじ)海軍中将の率いる戦艦二隻、巡洋艦一隻、駆逐艦四隻よりなる小さな南方部隊(第一遊撃部隊第三部隊)は、ミンダナオ島の真北にあるスリガオ海峡を経由して同一のアメリカ軍橋頭堡を目ざして出撃し、さらにその後より志摩清英海軍中将の率いる第二遊撃部隊(第五艦隊)が日本内地の豊後水道よりはるばる出撃して後続することになった。

その兵力は巡洋艦三隻、駆逐艦四隻であった。 |

|

そして、これらの小型航空母艦群は、あたかも蚋(ぶよ)が象を攻撃するよりも勝運のないことは明きらかでありながら、勇敢にも、強大な敵艦隊を攻撃する戦闘態勢をととのえた。

この小型航空母艦罌より発進したアメリカ艦載機は、栗田部隊の重巡洋艦「鳥海(ちょうかい)」「筑摩(ちくま)」「鈴谷(すずや)」 の三隻を撃沈した。

さらに一隻のアメリカ駆逐艦より発射された魚雷一本は、べつの日本重巡洋艦一隻に命中して大損害を与えた。

しかしこの駆逐艦は、その直後に栗田部隊の猛威をふるった艦砲射撃の弾幕下で、他の僚艦のアメリカ駆逐艦、護送用駆逐艦、護送用航空母艦各一隻と同じように沈没の運命をたどったのである。

これを日本側ではサマール島沖海戦と呼んだ。

以上の大損失に加えて、その付近水域にアメリカ軍の大艦隊があるものと恐れをなした栗田海軍中将は不安の念にかられて、せっかくレイテ湾内にひしめくアメリカ輸送船団よりわずか四十五マイルの地点にせまりながら、突如、交戦を打ちきって反転したのである。

栗田海軍中将は、レイテ島のアメリカ軍の橋頭堡地区に設定された飛行場がすでに作戦に使用中であるものと推定したのであったが、実際には同飛行場はまだ全く泥沼のような土地で、そこに進出して着陸しようと企てたアメリカの飛行機はいずれも大破するありさまであった。

かくして彼は、太平洋戦争中で日本軍の司令官に与えられた最高の好機の一つをみずから失って、惜しくも長蛇を逸したのである。

さて、このレイテ湾の大海戦(これを日本側では総称して比島沖海戦と呼んだ)の全局面を通じて、日本軍は航空母艦四隻(正規空母一隻、改装空母三隻)、戦艦三隻、重巡洋艦六隻、軽巡洋艦三隻、駆逐艦九隻、潜水艦一隻、合計二六隻を失い、その他に多数の損傷艦を出した。

かくて日本海軍は最早、一つの海軍として存在しなくなった。

しかも日本海軍はこの大海戦後引きつづいて短期間に、あいついで大型航空母艦二隻、戦艦一隻、巡洋艦四隻、駆逐艦一五隻を撃沈され、さらに甚大な損失を重ねたのであった。

2 特別攻撃隊、攻撃を開始す

top

|

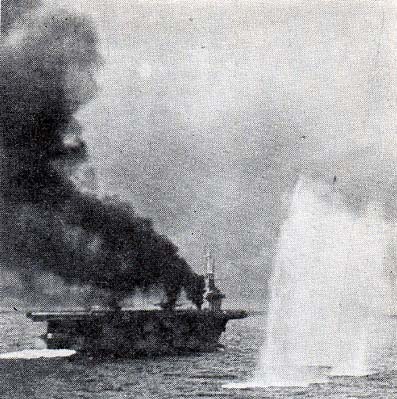

特攻機が命中して爆破した瞬間の空母「エセックス」

|

米空母Fセイント・ロー」の中央部に特攻機が命中

|

レイテ湾の大海戦の最中に、日本軍最初の特別攻撃隊がアメリカ軍の艦船にたいして体当り攻撃を開始して、犠牲を続出しはじめた。

当時の日本側の対外宣伝用の「ラジオ・トーキョー」の放送によれば、注目の神風特別攻撃隊の攻撃は十月十五日、フィリピン駐屯の日本海軍第二十六航空戦隊司令官有馬正文海軍少将がみずから雷撃譏を操縦してアメリカ航空母艦を目がけて急襲、突入した時に開始されたと報じたが、しかしそれから十日間たつまでは、このような特攻戦術によって体当りを蒙ったアメリカ艦船は事実上、皆無であった。

レイテ湾の大海戦で、護送用航空母艦一隻がこのような自殺的攻撃で撃沈され、さらに他の護送用航空母艦以下五隻の艦船が神風特攻隊の体当り、もしくは当りそこないで撃破されたのである。

さらにフィリピン諸島の各基地より飛来した特別攻撃隊のアメリカ高速空母機勁部隊にたいする攻撃は、一そう被害甚大であった。

すなわち、十月二十九日には大型航空母艦「イントレピッド」が損害を蒙り、その翌日はさらに大型航空母艦「フランクリン」が特攻機の体当りを受けて、その飛行甲板に四十フィートの大穴をあけられ、アメリカ本国へ修理のため回送された。

ついで高速軽航空母艦「ベロー・ウッド」にもまた、特攻機が体当りをした。

十一月五日には大型航空母艦の新「レキシントン」が日本爆撃機の体当りをくらって損傷し、死傷者一八二名を出した。

このような型破りの戦術は、アメリカ海軍に深刻な関心をよびおこした。

なぜならば、アメリカ海軍はいまだかってこの自己犠牲の光景ほど、ゾッと身の毛のよだつような気味悪いものを見たことがなかったからであった。

ついで十一月二十五日に「エセックス」級の大型航空母艦二隻が大破され、さらに「インデペンデンス」級の高速軽航空母艦一隻七同じように大損害を蒙った。

また航空母艦「エセックス」自体軽微な損傷を受けるしまつであった。

そしてこの当日の損傷航空母艦四隻の人員損失合計は、戦死六〇名、戦傷六八名に達した。

かくて十月二十四日から十一月二十九日までの間に、実に四〇隻を下らないアメリカ海軍の艦船が日本軍の特攻機の体当りを受けて、撃沈五隻、大破二三隻、小破一二隻という大損害を蒙ったのであった。

これらの損傷艦の中には、航空母艦一六隻(大型空母六隻、軽空母二隻、護送用空母八隻)が含まれていた。

3 レイテ島の戦闘 top

アメリカ陸軍部隊がレイテ島の島内へ進撃するにつれて、同島守備の日本軍一六、〇〇〇名(第十六師団、師団長牧野四郎陸軍中将)は島の東半より撤退した。

そして西海岸のオルモックに大兵力の増援部隊を投入しはじめた。

十一月一日、大輸送船団がオルモックに到着して大部隊を揚陸した。

これはルソン島へ派遣されたばかりの満州駐屯の精鋭師団(第一師団、師団長片岡董(くん)陸軍中将)をレイテ島へ急行させたものであった。

さらに多数の大型発動艇群がカモテス諸島経由で、セブ島より多数の部隊と兵器、弾薬、糧食をレイテ島へ輸送するためにはげしく往復した。

アメリカ軍の基地航空部隊はこれらの日本軍の輸送船舶の若干を撃沈はしたが、十一月初旬までには少なくとも二五、〇〇〇名の日本軍増援部隊がレイテ島に到着したのであった。

マックアーサー元帥は十月二十七日に、ハルゼー海軍大将麾下の航空母艦機動部隊からの支援を打ちきり、レイテ島の航空防禦を、同島の橋頭堡地区に新設された滑走路に進出した直属の陸軍航空部隊に引きつがさせたのである。

しかし絶間なく降りつづける豪雨のために、上陸基地の航空作戦はほとんど不可能であった。

飛行場はまるで底なしの泥沼と化してしまった。

それでマックアーサー元帥は十月二十九日、ハルゼー海軍大将に対して再来して支援することを求めた。

このため東京にたいする航空母艦機動部隊の最初の大空襲は、予定の十一月より翌一九四五年(昭和二十年)二月まで延期されたのである。

またマックアーサー元帥は、ペリリュー島にすでに進駐していた海兵戦閾機部隊にたいして、戦闘機一〇〇機の一隊を増援するように要請した。

彼は当時、オルモックに揚陸中の日本軍の輸送船舶の増長を阻止するとともに、さらにまた、レイテ島のアメリカ軍橋頭堡に恐慌をまきおこしていた神風特攻隊の攻撃をくい止めようと欲していたのであった。 |

米軍占領直後のレイテ島橋頭堡を視察するマ元帥一行

|

十二月七日、マックアーサー元帥はオルモックよりほど遠からぬレイテ島西岸の地点に、その麾下部隊の中の一個師団を上陸させようと計画した。

ところがこの同じ日に、日本軍もまた同じ浜辺に増援部隊を揚陸する計画を立てた。

かくてその結果は、日米両軍が相互に相手の輸送船舶を攻撃することになった。

レイテ島の橋頭堡より出撃したアメリカ海兵航空隊および陸軍航空隊の飛行機操縦士は、日本輸送船五隻、合計一七、五〇〇トンを撃沈した。

しかし十時間にわたり断続的に来襲した神風特攻隊の攻撃はアメリカ駆逐艦、護送用駆逐艦、上陸用艦各一隻を撃沈し、さらにほかの三隻を撃破したのであった。

それでもアメリカ軍の一個師団は無事に上陸を完了して、ただちにオルモック付近の日本軍を圧迫して島内の奥地へ退却させた。

十二月十一日、日本軍はレイテ島の兵力増強のために第十一次の最後の増援部隊を揚陸させようと企てた。

この当日とその翌日の二日間にわたり、日本輸送船五隻がアメリカ軍の飛行機と哨戒魚雷艇のために撃沈され、また多数の特攻機群が撃墜された。

しかし少なくとも神風特攻隊の中の七機は、マックアーサー元帥の指揮下で、オルモックにたいする最初の兵器、弾薬補給の輸送船団を護衛中のアメリカ駆逐艦「リード」を目かけて殺到した。

同艦の対空砲火は最初の二機を撃墜し、別の一機は五〇〇ヤード先の海中につっこんだ。

しかし他の一機の操縦士はその機翼を同艦右舷側にそなえた大型救命艇に引っかけて、もんどり打って舷側より海中へ墜落したが、その時に砲員一名は、空中をブーンとすさまじい音をたてて落下してきた日本人操縦士の死体の上半部にぶつかって打ちのめされた。

さらに一機は艦首をかすめて左舷に体当りをとげ、ついでもう一機は右舷側に突入した。

この最後の特攻機は艦尾の高射砲の死角より殺到してきたもので、ついに同艦の火薬庫を爆発させた。

かくて駆逐艦「リード」はわずか十五秒間で轟沈した。

日本軍はレイテ島で血戦死闘をつづけたが、しかし最早、援軍到来の望みはとだえたので、戦いは今や終ったも同然であった。

そしてレイテ島の日本軍五五、〇〇〇名中の残存部隊は、奥地の密林山岳地帯へ追いこまれてしまった。

そして終戦まぎわにいたるまで、奥地のあちこちで小戦闘がつづいたのであった。

レイテ島の攻略後、マックアーサー元帥はルソン島へ進攻する以前にもっとよい飛行場を確保するため、レイテ島北西方約二〇〇マイルにあるミンドロ島にたいして大胆な敵前上陸を敢行することになった。

ミンドロ島には多数の日本軍の駐屯していないことはわかっていたが、しかし神風特攻隊がアメリカ軍の輸送船団を目かけて大挙、来襲するだろうと予測されていた。

十二月十五日、アメリカ軍はミンドロ島に進撃した。

しかし必死の覚悟を固めた日本軍の特攻機操縦士は、まず旗艦のアメリカ巡洋艦「ナッシュヴィル」に体当りを決行して(十二月十三日)、折から乗艦していたアメリカ陸、海軍両部隊の参謀長二名と航空連隊長一名を含む合計一三五名の戦死者を出した。

ついで同月十四日には特攻機群が大型軍隊揚陸用艦(LST)二隻を撃沈した。

一方、アメリカ軍の工兵部隊はミンドロ島に上陸して、ただちに飛行場二ヵ所の建設作業にとりかかったのである。

記録写真 8 top

|

「捷(しょう)」一号作戦の発動により台湾よりマニラへ移駐展開した福留繁(ふくどめしげる)海軍中将麾下の第二航空艦隊(第六基地航空部隊)は十月二十四日、アメリカ航空母艦部隊に対して全力をあげて総攻撃を企て、悪天候を冒してルソン島中部の東方海上にミッチャー海軍中将指揮下の空母機動部隊(ハルゼー海軍大将麾下の第三艦隊所属)を捕捉、出撃機数延二五〇機をもって連続攻撃を加えて軽航空母艦「プリンストン」を爆破炎上させた。 |

|

米空母「プリンストン」の最期

日本基地航空部隊の猛烈な急降下爆撃を蒙り火災をおこしている「プリンストン」

米空母「プリンストン」の悲壮な最期を見守る大型空母「エセックス」の乗組員達。

|

|

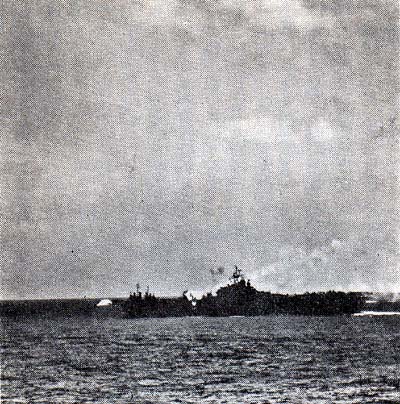

小沢部隊の旗艦「瑞鶴(ずいかく)」こそは、太平洋戦争壁頭の真珠湾攻撃の最後の生き残り空母であり、

また珊瑚海、ソロモン諸島、マリアナ群島各海戦の古強者であったが、これまたエンガノ岬沖の海空戦で

米空母集団の集中攻撃を蒙り、僚艦「瑞鳳(ずいほう)」と相前後して十月二十五日午後撃沈された。

|

|

米空母航空部隊の急襲を蒙り、全速力で旋回運動中の

小沢部隊の戦艦兼用空母「日向」

|

小沢部隊の軽空母「千歳」が米雷撃機隊の攻撃をうけて

爆発をおこしで沈没する寸前の光景。

|

|

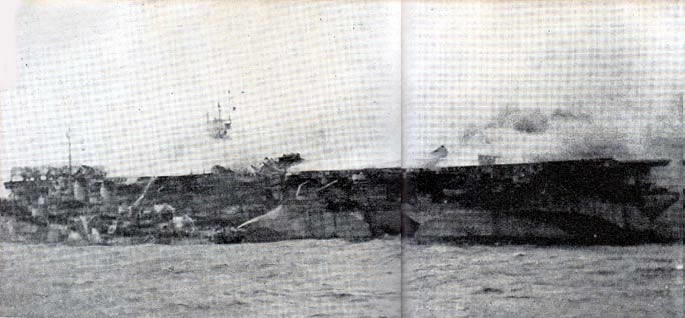

エンガノ岬の米空母集中波状攻撃により、空母「瑞鳳」が、飛行甲板に直撃爆弾で大穴をあけられ、

艦底には魚雷で大損害を蒙りながらも、面舵いっぱい旋回しつつ応戦中の光景。

米空母「エンタープライズ」の雷撃機が急襲して最後の止めを刺す直前に低空撮影したもの。

|

|

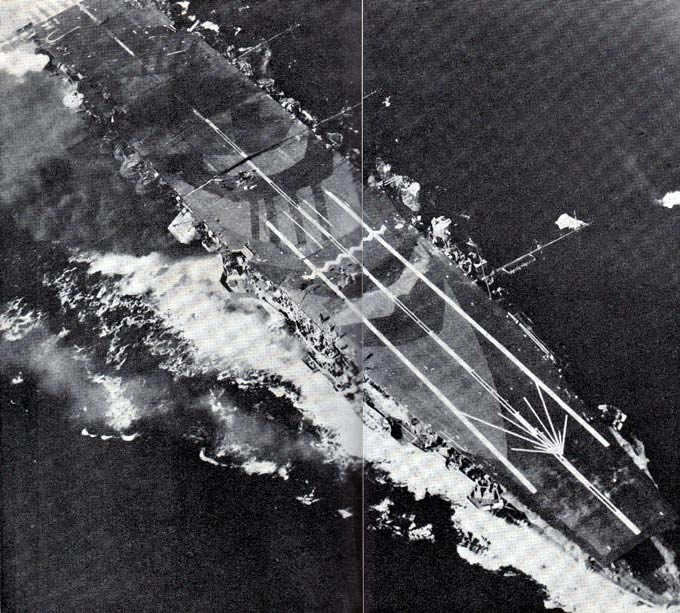

「捷(しょう)」一号作戦の発動により、乾坤一擲(けんこんいつてき)の日米艦隊決戦を企図した日本連合艦隊主力の

栗田中将麾下の第二艦隊がレイテ湾を目ざしてシブヤン海を進撃中の光景

ハルゼー大将の率いる米高速空母集団の猛烈な航空攻撃を蒙り、必死に回避運動をつづけている栗田艦隊

|

|

栗田部隊の巨砲を浴びて、米護送用空母艦隊は、

一時は全滅の危機に瀕したが、艦載機で反撃しつつたくみに遁走した。

|

栗田部隊の重巡洋艦「杤墾らの集中砲火をうけ、

大爆発を起し炎上中の米護送用空母「ガムビア・ベイ」

|

|

米空母「ガムビア・ベイ」の両舷側に栗田部隊の放つ至近砲弾が続々落下して大水柱を立てている光景。

|

|

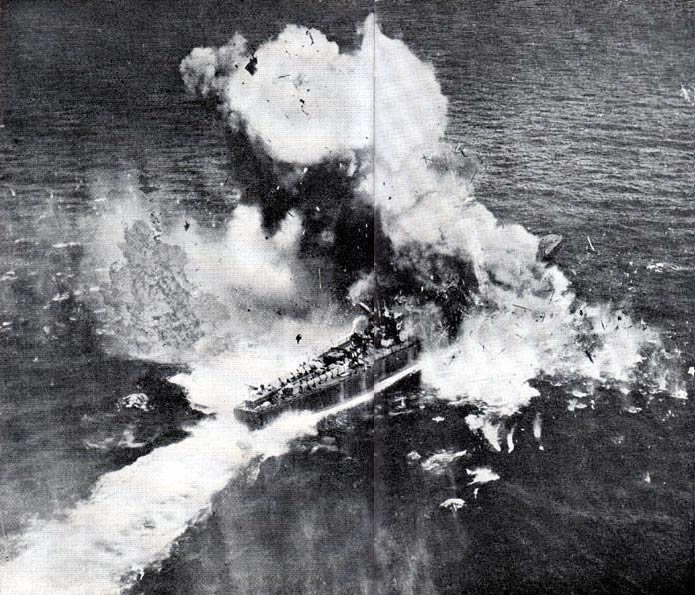

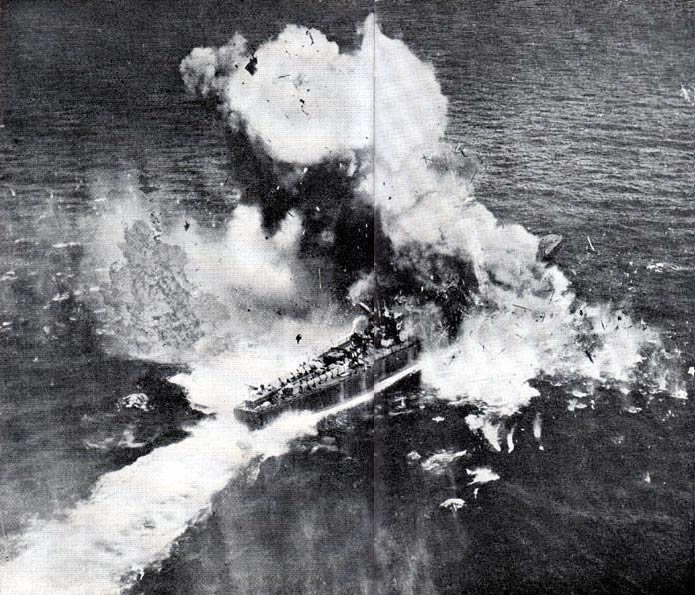

レイテ島の日本軍守備隊が、最後まで頑強に抵抗したオルモック湾へ補給輸送中の日本駆逐艦は、

B25爆撃機の低空爆撃を蒙り、大爆発を起して轟沈(ごうちん)した。

|

|

戦い終ったレイテ島に新設された日本捕虜収容所の外観。

|

捕虜収容所内の慰安会での相撲大会に優勝した捕虜達。

|

top

**************************************** |