|

****************************************

Home Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

二章

源平の盛衰

概要

日本の歴史を大きく公家(くげ)時代と武家(ぶけ)時代に分けると、その境界線は保元平治の乱の上に引かれる。

これまで宮廷貴族の掌中にあった天下の実権は、この乱を境にして武家の掌握するところとなり、明治維新までつづくのである。

保元の乱(保元元年=一一五六)は鳥羽(とば)法皇とその子崇徳(すとく)上皇の不和に、関白藤原忠通とその弟左大臣頼長の不和がからんで起こった。

法皇が亡くなると、源義朝、平清盛、藤原忠通らの鳥羽派は藤原頼長、義朝の父為義・弟為朝らの守る崇徳上皇の御所を襲い火を放った。

崇徳派はあるいは斬られ、あるいは流されて乱は終わった。

ところが、乱後、勢威とみにあがる平清盛にたいして不満を抱いた源義朝は、藤原通憲と仲の悪い藤原信頼と結んで平治元年(一一五九)兵を挙げた。

しかしほどなく清盛の軍に敗れて義朝は東国へ逃れたが、途中尾張で殺された。

義朝(よしとも)の嫡男頼朝(よりとも)は伊豆の蛭(ひる)ヶ小島へ流された。

これか平治の乱である。

これより「平家に非(あら)ざれば人に非ず」といわれた平家の全盛時代がはじまる。

清盛(きよもり)が太政大臣にのし上がったのをはじめ、一門の公家殿上人は四十余人にのぼり、知行(ちぎょう=領域)国は全国の半ばに及んだ。

治承四年(一一八〇)六月、源頼政は以仁(ももひと)王を奉じて打倒平家の兵を挙げたが宇治川のほとりであえなく敗死した。

しかしその報は諸国の源氏に飛んで、まず伊豆の源頼朝が挙兵した。

石橋山の合戦で敗れた頼朝は房総(ぼうそう=千葉県)に逃れて再起し、富士川の合戦では平家の大軍を一夜にして敗走させた。

その後、頼朝が鎌倉で東国の地固めを行なっている間、信濃でも源氏の一族木曽義仲(きそよしなか)が兵を挙げた。

寿永二年(一一八三)倶利伽羅(くりから)谷の合戦で平家の大軍を屠り去った義仲は、長駆、都に乱入して平家一門を西海に追い落した。

しかし木曽の軍兵の暴行狼籍に都の人心はたちまち離反し、後白河法皇はひそかに鎌倉の頼朝に上洛をうながした。

頼朝(よりとも)はこれに応じて弟の範頼(のりより)・義経(よしつね)を西上させ、翌寿永三年正月、義仲軍と決戦をまじえた。

宇治川の合戦に敗れた義仲は琶琵湖のほとりで討死した。

同年二月、範頼・義経は一ノ谷にこもる平家の追討に向かった。

このときの合戦で鵯越(ひよどりごえ)の険を踏破した義経は壮烈な逆落しをかけ、一挙に平家の陣を衝き崩した。

この一ノ谷の合戦で平家は名だたる将をあいついで失い、海路はるか屋島へ逃れた。

しかし文治元年(一一八五)二月、義経は得意の電撃作戦で四国に渡り、背後から屋島の平家の陣を襲った。

平家はこの屋島の合戦でも敗れ、さらに長門の彦島へ逃れた。

義経もまたこれを追って壇ノ浦の合戦に平家一門をことごとく海底深く葬り去ったのであった。

1 保元・平治の乱 top

保元元年(一一五六)京都に乱が起こった。事の起こりは朝廷の内輪もめである。

そのころ朝廷で鳥羽法皇が院政をしいていた。ときの関白藤原忠実に忠通と頼長の二子があったが、二人の仲がわるかった。

頼長は法皇の信任を失って失意の底にあった。

崇徳上皇も法皇からむりやり譲位させられて、大いに不満だった。

この年七月二日、鳥羽法皇が崩じた。

好機到来とばかり崇徳上皇は頼長と結んで兵を集めた。招かれたのは源為義である。

為義は為朝ら六人の子を率いて白河殿に参上した。

一方、後白河天皇も禁裏(きんり=宮中)に兵を集めた。

為義の子義朝は一族の義康ら高松殿に参上し、次いで平清盛も参じた。

源氏は父子兄弟が相分れて戦うことになった。

十日、上皇方で作戦会議が開かれた。席上、為朝(ためとも)は、

「合戦は夜討ちにしかず。夜の明けぬうちに高松殿を襲って火を放てば味方の勝利疑いなし」と主張した。

為朝(ためとも)は為義(ためよし)の八男で鎮西八郎(ちんぜいはちろう)の異名がある。

身長は七尺にあまり、生まれつき弓の名人だった。

十三歳のとき九州に渡り、三年間で九州全土を征服したという豪勇の武士で、夜討ちはその経験から出た進言だった。

しかし頼長は、戦(いくさ)というものはもっと堂々と行なうべきものだとして、これを斥けた。

為朝は歯がみして口惜しがったが、身分の差で仕方がない。

一方、天皇方でも軍議がこらされた。明日は頼長の請いによって南部、吉野の大衆が入京するという。

それに先だって奇襲すべきだと衆議一決し、十一日の早暁、義朝、清盛らが白河殿に先制攻撃をかけた。

まず清盛の軍勢が大炊御門に押し寄せたが、為朝の弓勢に恐れをなして早々に兵を退かせ、かわって義朝が弟為朝と相見(あいまみ)えることになった。

為朝が義朝に向かって弓をひきしぼり、ひょうと放つと矢風をとどろかせて飛んだ矢は兜の星を七つ八つ削って後の寺の扉にふかぶかと突き立った。

首をすくめた義朝はこのわしを射外すとは、日頃の広言(こうげん)にも似合わぬではないかとあざ笑った。

為朝は怒って「兄と思えばこそわざと外したのだ。さればいまひと矢参らせよう」と、二の矢を放つと、矢は真一文字に義朝の胸めがけて飛んだ。

しかし義朝の郎党がとっさに前に立ちふさがって射倒され、義朝は危うく命びろいした。

こうした為朝の奮戦を中心とし、上皇方はよく防ぎ戦ったので、やむなく義朝は白河殿に火を放った。

たちまち御所は猛火につつまれ、ついに上皇方は敗退した。

「落ちゆく人の有様は、峰の嵐に誘はるる谷の木葉に異ならず」と『保元物語』にある。

乱後、崇徳上皇は讃岐に流され、為義は子の義朝に斬られ、為朝は八丈島に流された。

源氏の血肉相剋の悲劇は早くもこの時に始まっている。

さて、保元の乱はこれで一段落したが、戦功により清盛は播磨守に、義朝は左馬頭に任じられた。

清盛のほうが上位である。義朝は父と弟を犠牲としたあげくのこの論功行賞に大いに不満を抱いた。

平治元年(一一五九)十二月、平清盛は一族を従えて熊野詣に出かけた。

|

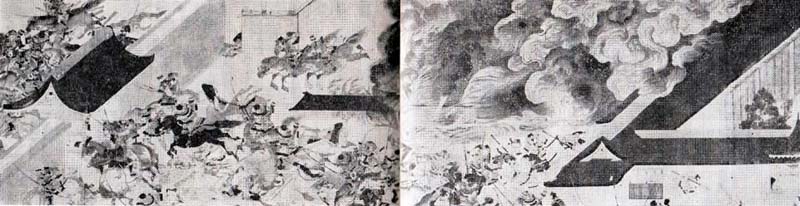

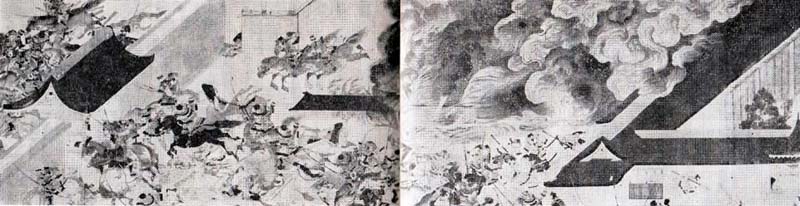

三条殿焼討ち 平治物語絵巻

|

朝廷の実力者である藤原通憲(みちのり、信西)と勢力争いをやっていた藤原信頼は、清盛の不在に乗じて、義朝と結んで兵を挙げた。

十二月九日、義朝の兵は三条鳥丸(からすまる)の三条殿に押しよせ、後白河上皇と二条天皇をむりやり内裏に移して火を放った。

猛火は天に充ちて、強風が煙雲を揚げる。

公卿や殿上人、局(つぼね)の女房たちに至るまで、これも信西の一族ならんと射伏せ斬り殺した。

「火に焼けじと出づれば矢にあたり、矢にあたらじと返れば火に焼け、矢を恐れ水をはばかる類は、井にこそ多く飛び入りけれ。

それも暫くの事にて、下なるは水におぼれ、中なるはともに圧されて死し、上は火にこそ焼けにけれ。

造り重ねたる殿舎の、烈しき風に吹き立てられて、灰儘地にほとばしりければ、如何なる者か助かるべき」 |

と『平治物語』にあるが、まことにこの世の地獄図が展開された。

信西は事前にこれを察知して奈良に向かって落ちたが、途中で斬られ、その首は都大路をひきまわし獄門にかけられた。

十日、清盛は紀州の切目でこの報に接した。旅先きのことで、武具の用意がない。

いま襲われたらひとたまりもないだろう。

事実、義朝の嫡子悪源太義平は、兵を出して清盛を討つべしと信頼(のぶより)に進言した。

信頼がこれを聞かなかったことは、清盛にとって幸運だった。

二十五日、清盛は六波羅(ろくはら)の邸に帰ったが、早速信頼に名簿をささげて他意のないことを表明した。

名簿をさし出すということは、臣従するということである。

信頼が大いに気をよくしている間に、大事な人質である上皇・天皇が清盛方に奪われてしまった。

藤原惟方(これかた)と経宗の手引きで、二条天皇は六波羅第へ、後白河上皇は仁和寺(にんわじ)へ移ってしまったのである。

形勢は一変し、信頼は逆臣となった。

義朝は信頼の無能さに愛想をつかしたが、もはや後へは引けない。

一族郎党を結集して清盛に一戦を挑むことにした。

平家方は

「年号は平治、ところは平安城、われらは平氏と三拍子そろっている。勝利はわれわれのもの」

と気勢をあげ、五百騎が内裏(だいり)の待賢門へ押し寄せてきた。

寄せ手の大将平重盛は、

「われこそは桓武天皇の末裔(まつえい)、太宰大弐清盛の嫡子左衛門佐重盛、生年二十三」と名乗りをあげる。

迎え撃つ義朝は嫡子悪源太義平にあれを追い出せと命じた。心得て義平もあぶみふんばり突っ立ち上がり、

「われこそは清和天皇九代の後胤、左馬頭義朝の嫡子、鎌倉の悪源太義平。

度々の合戦に、一度も不覚の名をとらず、年積って当年十九歳、いざ尋常に勝負」と大音声で呼ばわった。

そして群らがる平家軍の真中に割ってはいり、縦横無尽に蹴散らして、大将重盛に迫った。

これはかなわぬと逃げ出す重盛に、さあ組もう、さあ組もうと悪源太は火のように追いすがる。

追いまくられて重盛は、紫宸殿(しきんでん)南庭の右近の橘、左近の桜を七、八度までめぐって逃げまわったという。

現在の京都御所は当時と位置が変わっているが、紫宸殿の南庭にはいまも左右に桜と橘を配している。

静閖な南庭に立てば、この庭で花のような源平の若武者二騎が追いつ追われつ駈けめぐった様が、夢幻(ゆめまぼろし)の如く浮かび上がって来る。

源氏の兵の勇猛ぶりに平家の兵は浮足立った。そこで清盛は全軍を六波羅へ引き上げさせた。

義朝の兵がこれを追撃すると内裏は手薄になった。すると信頼は急に億病風に吹かれて逃げ出してしまった。

六波羅に押し寄せた義朝は必死に攻めかかったが、平家方は軍勢が多く、源氏の兵は疲れていた。

それに源氏の一族、頼政の兵は形勢をみているばかりで義朝を助けない。 やむなく義朝は退却することにした。 |

京都御所の紫宸殿南庭 いまも左右に桜と橘を配する

|

義朝は賀茂川をさかのぼり北へ走った。 しかし、早くも比叡山の悪僧どもがこれを知って襲いかかり、苦戦のうちに叔父義隆が討死した。

義朝はようやくここを切り抜け、堅田(かたた=大津)から勢多(せた=大津の近傍)を過ぎ、東近江へかかった。 義平、朝長、頼朝の三子を従えていたが、十三歳の頼朝は途中で疲れ果て、積雪に道を失って捕えられてしまった。

義朝は美濃の青墓まで落ちてから、義平を北国に向かわせ、負傷して動けぬ朝長の命を自分の手で刺した。 そして尾張の野間の長田忠致(ただむね)をたよったが、翌年正月、忠致に謀られて浴室で刺し殺された。

それを噂に聞いた義平は北国路から引き返し、父の仇を討とうと逢坂(おうさか)の関(京都と大津の間の関所)あたりにひそんでいるのを捕えられ、六条河原で斬られた。

義朝の遺児、頼朝、今若、乙若、牛若は清盛の手中に落ちた。けれども清盛はこれを殺さなかった。

やがてはこれが平家の命とりになるのだが。

敵将の遺児を殺さないというようなことは、源氏の者にはできないことである。

源氏は一族を非情に殺す。のちに源氏が亡んだのも同族の争いのためだ。

しかし平家は一門の者を引き立て、そろって栄達し、亡ぶときには共に亡んだ。 野蛮と文化と、これはあまりにも対蹠的(たいせきてき=逆)である。

乱後、清盛の栄達はめざましかった。

翌年は従三位から参議にすすみ、七年後の仁安二年(一一六七)には従一位太政大臣に昇る。 さらに娘徳子を高倉天皇の中宮に上がらせ、藤原氏にかわって名実ともに天下の権を掌中にした。

一門からは公家十六人、殿上人三十余人を出し、知行国は三十に余り、荘園は五百余を数え、その栄華は頂点に達したのであった。 |

平清盛像 京都市六波羅蜜寺蔵

|

2 石橋山の合戦 top

伊豆箱根鉄道韮山(にらやま)駅の東方の田圃の中に一本の老松が立っている。その根方に石碑が立ち、「史蹟源頼朝公配流地・蛭(ひる)ヶ小島」と刻まれている。

頼朝は平治の乱で平家方に捕えられ、この地に配流されてから二十年間、十四歳から三十四歳まで、せまい草屋で読経三昧(ざんまい)の流人(るにん)生活を送っていたのだ。

流人といえども、頼朝にも青春はあった。

二十九歳のころ、頼朝は伊豆の豪族である伊東祐親(すけちか)の娘八重と通じ、男児をもうけた。

しかし頼朝の監視役であり平家の京都大番役をつとめる祐親がこれを許すはずがない。

子供は殺され、二人の仲は裂かれてしまった。

頼朝の次の恋の相手は、やはり平家方の監視役、北条時政の娘政子であった。

蛭ヶ小島にほど近い守山という丘のふもとに時政がたてた願成就院という寺がある。 |

蛭ヶ小島 源頼朝の配流地

|

ここには政子の産湯井といわれるものや時政の墓があり、このあたりに北条氏の館があったものと思われる。

時政もはじめから二人の仲を認めていたわけではない。

しかし、政子は深夜はげしい雨のなかを頼朝のところへ走った。

そこで時政も黙認したかたちになった。頼朝が三十一歳、政子が二十一歳のころらしい。

北条氏と伊東氏は、娘の行動を認めるか認めないかで運命がきまったのである。

のち、伊東祐親は頼朝の兵に捕えられて自殺し、逆に北条時政は征夷大将軍の岳父となって雄飛することになる。

治承四年(一一八〇)四月二十七日、この頼朝のところへ以仁(もちひと)王の令旨がとどいた。

そのおもむきは、「東海、東山、北陸三道諸国の源氏ならびに群兵らよ、いまこそ起って清盛ならびに従類の叛逆の輩(やから)を追討すべし」というものであった。

そのころ中央政界を抑(おさ)えた平清盛の専横はますます甚しく、高倉天皇を退位させて自分の娘徳子が生んだ皇子(安徳天皇)を即位させ、その軍事独裁は頂点に達した。

まさに平氏に非ざれば人に非ずという有様であった。

おごる平家にたまりかねた源三位頼政は、この年四月九日、高倉上皇の弟以仁王を奉じてついに兵を挙げ、諸国にひそむ源氏の残党に打倒平家の令旨(れいし=天皇の指令)を飛ばしたのである。

頼朝はまず妻政子の父北条時政に相談した。

時政は将門の乱で功のあった平貞盛の子維時の末裔で平家の流れをくむ者だが、源氏の嫡流頼朝を奉じて世に出たいという野望がある。

平家が衰運にむかいつつあるという時勢のおもむくところをいち早く見抜くだけの洞察力があった。

そこで頼朝に起つことをすすめ、近隣の武士とかたらって挙兵の凖備にとりかかった。

六月にはいって、頼政一族と以仁王が宇治の戦で敗れ討死したとの報せがとどいた。

令旨をうけた源氏はすべて追討されるという。事態は切迫した。

八月十六日、頼朝はついに挙兵にふみきり、まず伊豆の目代(もくだい、代官の代理人)山木兼隆を襲うことになった。

その夜はちょうど三島神社の祭礼で、山木の郎党のぼとんとは見物に出かけていた。

兼隆は数人の近侍と酒をくみかわしていた。

そこへ北条方の軍勢が乱入し、明け方近く、兼隆の首級をあげて館に火を放った。 頼朝は北条館にとどまって、山木館(やかた)方面の夜空を遠望し、火の手のあがるのをいまかいまかと待っていたという。

緒戦をかざって幸先よしと喜んだ頼朝は、北条時政らと共に土肥郷(小田原付近)に向かった。

そして二十三日の朝、石橋山に陣を張り、頼みにしている三浦一族の来援を待つことにした。

本陣は山頂と定め、楯をすきまなくめぐらし、山裾は石や切り倒した大木でふさいで備えをかためた。

源氏の白旗が濃い緑の山にひるがえった。

頼朝が石橋山に布陣したと知り、平家方の相摸の目代大庭三郎景親が一族を率いて押し寄せてきた。

その勢三千騎という。

石橋山は東海道線の早川駅と根府川(ねぶかわ)駅のちょうど中間にあり、線路ばたに石橋山古戦場の碑が立っている。

相摸湾に面した石橋山は、いまは一面の蜜柑(みかん)畑になっていて、ふもとから頂上まで鈴なりの蜜柑が陽に映えて美しい。

ここから海の方を見おろすと、海岸線の向こうに小田原の市街がひらけ、小田原城の天守閣が望まれる。

平家方は石橋山の麓に陣をとり、両軍は谷ひとつへだてて対峙した。

平家方は軍議をひらき、稲毛三郎重成などがもはや夕暮れだから明朝攻撃しようと主張したのに対し、景親は

「明日になれば敵方には三浦の一党が馳せ加わるかもしれぬ。今夜のうちに頼朝を討ち果たしてしまうが得策」

と主張し、早速部下に鏑矢(かぶらや)を射放させた。

それにたいし、山頂の源氏からも応答の鏑矢がひょうと飛んできた。

これが開戦の合図である。のんびりしたものだが、これが当時の作法だった。

おりから豪雨となった。 |

石橋山古戦場入口 小田原市石橋

|

暗夜の中での戦闘に源氏方の佐奈田(さなだ)与一義忠は敵将大庭の弟俣野五郎景尚と遭遇して、馬を押しならべむんずと組み合った。

そのままどうと馬から落ち、上になり下になり泥まみれになってもみ合い、ついに義忠が景尚を組みしいた。

首をかかれてはかなわぬと景尚は苦しい声をふりしぼって、

「平家の者どもよ、俣野景尚が佐奈田と組んで戦の最中だ、早く来て佐奈田の首とれ」と叫んだ。 その声をききつけて平家方の長尾新五がかけつけ、闇をすかして、上が下がときいた。

義忠は上にまたがって、下が佐奈田だ、早く首をとれと偽った。

俣野が下から、まちがうな、佐奈田は上ぞと叫ぶ。

しかしあやめも知らぬ真の闇に、長尾はいずれが敵か見当がつかない。

いまのうちにと義忠は小刀で景尚の首を刺したが、刺せども刺せども首は切れない。

ようやく晴れかけた雲間の月かげにすかしてみると鞘もろとも突き立てていたのだ。 「不覚」と思ったときはすでに遅く、長尾新五、新六の兄弟が組みついて義忠の首を打ち落した。 ときに義忠二十五歳。

義忠の郎党豊三(ぶんぞう)家安も生の仇とばかり戦ったが、あえなく討死してしまった。

石橋山の中腹に佐奈田義忠討死の跡があり、このあたりを“ねじり合畑”と呼ぶ。 これは義忠と景尚が組んでねじり合ったからだ。

また石橋山の山頂には佐奈田霊社と文三堂があって、義忠主従の霊を祀っている。

源氏方は大いに奮戦したが、兵力の差はどうにもたらない。

ついに総崩れになって、頼朝らは命からがら土肥の杉山まで落ちのびた。 |

ねじり合畑

佐奈田義忠と俣野景尚の組打ちの跡

|

このとき時政の嫡子宗時は平家方の重囲に陥ちて討ちとられた。

一族の存亡をかけた大博奕(ばくち)に乗り出した以上、覚悟の上とはいえ、長子を失った時政の悲痛な心中が思いやられる。

さて、頼朝である。数人の従者とともに落ちのびたが、四面すべて赤旗に囲まれ、命運もついに尽きたかと思われた。

追いつめられた一行がかくれたのは、巨大な朽木のうろであった。

しかし敵はすでに身近に迫り、息をこらしている頼朝主従の耳に、その足音が聞こえた。

いまはこれまでと頼朝は小刀を抜きはなち、自刃の覚悟をきめた。

そのとき、うろの入口に敵の顔がのぞいた。それは大庭景親の一族、梶原平三景時だった。

のどに小刀を突きたてようとした頼朝を制して、景時は、

「やがて源氏の世となった暁には、この梶原の名をお忘れなく」と告げ、その場を立ち去った。

これは『源平盛衰記』などにある話だが、景時が頼朝を助けたのはあわれみからというより、そのときすでに源氏に帰順する下心があったためだろう。

あぶなく命びろいした頼朝は、真鶴岬から小舟で安房へのがれた。

真鶴岬には、このとき頼朝のかくれた洞穴跡というものが残っている。“ししど”の岩屋跡というのがそれだ。

こうして辛くも危機を脱した頼朝は、上総(かずさ)・下総(しもうさ)の兵を結集して再起し、関東一円を席捲して鎌倉

にはいった。

時に治承四年十月七日のことであった。

3 富士川の合戦 top

| 田子の浦ゆ うち出でてみれば白妙の 富士の高嶺に雪はふりつつ |

田子の浦は甲斐の水を集めて駿河湾に注ぐ富士川の河口である。

芦の葉が風にさわぐ河岸に立つと、頂きに白い雪をおいた富士の姿は、万葉の歌さながらの美しさだ。

治承四年(一一八〇)十月、この両岸に馬蹄の音をとどろかせて源平の軍勢が到着した。

東からは関東を伐り平らげた源氏の軍勢二十万、西から京都を発した平家の軍勢七万余騎が富士川をはさんで対峙した。

平家方から見ると対岸は源氏の白旗で埋めつくされている。

これを見た平家の大将平維盛(これもり)は、戦う前からおじけづき、戦意を喪失してしまった。

平家方に斎藤別当実盛という剛勇の武士があった。

維盛はこれを呼んで、汝ほどの強弓の武士は関東にはどのくらいいるのか、とたずねた。

実盛が答えて言うに、 |

芦の葉そよぐ富士川べり 源氏の陣手前、平家は対岸

|

「わが君はこの実盛を強弓の者と思(おぼ)し召すのか。実盛の矢はわずか十三束(つか)であります。

実盛ほどの者は関東にはいくらでもおります。強弓というのは、十五朿以上のものをいうのです。

弓の強さも、強力の者が五、六人で張るほどで、これで射れば鎧の二、三両は重ねてやすやすと射通してしまいます。

戦になれば親が討たれ子が討たれても、その屍を乗りこえ乗りこえ戦います。

これにひきかえ、西国の侍どもはいかがでありましょう。

親が討たれれば喪に服して戦わず、子が討たれれば嘆き悲しんで戦わないという有様。

夏は暑い、冬は寒いと嫌う。東国の兵は、けっしてそんなことに申しません」 |

東国勢と西国勢の差が、この言葉にはっきりあらわれている。

実盛はしきりに渡河して戦うことを進言したが、すでに浮き足だっている維盛はそんな意見に耳をかさない。

源平初の対戦は、戦わずして勝負は明らかだった。

十月二十三日の夜、源氏の陣営にあった甲斐源氏の武田信義の一隊が、闇にまぎれてひそかに川をわたり、平家の背後を衝こうとした。

ところが、富士川の芦の葉かげに眠っていた水鳥が、物音におびえて一勢にぱっと飛び立った。

数百数万の水鳥の羽音は夜の川面を波だたせてひびき、平家の軍勢にはまるで大軍の鬨(とき)の声のように聞えた。

「すはや、源氏の大勢の寄するは」

それでなくとも怖気づいていた平家方は、われ先きにと逃げ出し、陣中は大混乱に陥った。

あわてて鎧を頭からかぶる者、兜を足にはく者もあり、味方同上が刀をうばい合い、大将の下知(げじ、命令)も耳にはいらない。

なかには杭につながれた馬にまたがり、一か所をまわってばかりいる者もあり、陣中の慰みにと集められていた遊女どもは、頸を蹴やぶられ腰をふみ砕かれるという有様だった。

こうして維盛以下平家の軍勢は、夜明けを待たず一目散に京へ逃げ帰ってしまった。

宿場の遊女どもは、「戦で見逃げというのは聞いたことがあるが、これは聞き逃げだ」とあざ笑ったという。

逃げもどった維盛をみて清盛は激怒したが、同時に気落ちしたのか、にわかに高熱を発して悶死してしまった。

死に際して、「自分が死んでも堂塔は立てるな。ただ頼朝の首をわが墓前に供えよ。それがなによりの孝養である」といい残したという。

一方、頼朝は富士川の大勝に乗じてそのまま京へ攻めのぼろうとしたが、千葉常胤(つねだね)、三浦義澄らが、それよりもまず東国の足場を確固たるものにすることが先決と説いたので、その言を容れて鎌倉へ引き返すことになった。

その途中、黄瀬川(きせがわ)の宿で、奥州(おうしゅう)から馳せ参じた異母弟の九郎義経と対面した。

義経は幼名は牛若といい平治元年の生まれで、この年、平治の乱で父義朝が敗死し、牛若は兄の今若、乙若らと共に平家に捕われた。

しかし、母常盤(ときわ)が敵将清盛に身をまかせたので命を助けられ、僧にされることになって鞍馬山へ送られ、東光坊阿闍梨(あじゃり)の弟子になったといわれる。

鞍馬(くらま)山の天狗について武芸を習ったとか、五条大橋で弁慶(べんけい)と出会ったなどという伝説はこのころの話である。

その後、承安四年(一一七四)奥州へ逃れ、藤原秀衡(ひでひら)のもとで成長した。 そしてこのたび、兄頼朝の挙兵を聞いて急ぎかけつけで来たのであった。

『吾妻鏡』は二人の会見の模様を「たがいに往事を談じ、懐旧の涙をもよほす」と記している。

居あわせた将兵どもも鎧の袖をしぼって泣いた。

兄弟対面の感動あふれる場面だ。 |

頼朝・義経対面の黄瀬川べり 東海道黄瀬川橋付近

|

やがてこの二人が仇敵のように憎みあう時が来ようとは、だれしも想像もできないことであったろう。

黄瀬川は富士山麓の御殿場に源を発し、裾野を流れ流れて沼津で狩野川(かのがわ)と合流する。

東海道(国道一号線)黄瀬川橋付近は、鎌倉街道の木瀬川宿があったところで、兄弟対面の場所もいずれこの付近にあったのだろう。

車の行き交う橋の下には頼朝・義経兄弟の涙を映した流れが、秀峯富士の影を映している。

4 倶利伽羅(くりから)谷の合戦

top

源頼朝が鎌倉で関東の地固めをしているうちに、別の地点から打倒平家の火の手があがった。

木曽冠者(かんじゃ、若者)義仲の挙兵である。

義仲は源義賢(よしかた)の二男であるが、源氏特有の骨肉相剋(そうこく=争い)の悲劇に二歳のときに見舞われている。

義賢が兄義朝の子悪源太義平に殺されたのだ。

義仲殺害を命じられた畠山重能は、幼い義仲を殺すにしのびず、ひそかに斎藤実盛にこれをあずけ、実盛はさらに木曽の豪族中原兼遠に託したのである。

木曽谷で中原一族の庇護をうけ、義仲はたくましく成長していった。

木曽の宮ノ越に義仲ゆかりの徳音寺、館跡などがある。

徳音寺には幼い義仲を抱いて逃れた母の小枝御前が葬られ、のちに非業の最期をとげる義仲の墓もここに眠る。

義仲の館跡は木曽川をへだてた対岸にあるが、いまは田圃の台地になって遺構も残らず、木曽川の急流が崖下を洗っているばかりだ。

この義仲の起(た)つときがやって来た。

治承四年(一一八〇)九月、以仁(もちひと)王の令旨(れいし=天皇の指令)により挙兵した義仲の配下に、兼遠の子樋口兼光、今井兼平兄弟、楯(たての)親忠、根井小弥太の四天王をはじめ、信濃源氏の武者どもが馳せ参じて、たちまち千余騎の大軍となった。 ときに義仲二十七歳である。

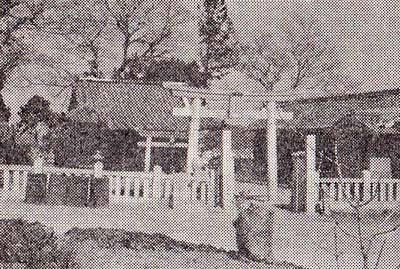

中央西線宮ノ越駅の近くに俗に旗上げ八幡社とよばれる神社があるが、ここが旗上げの地だといわれる。

義仲はまず父義賢の旧領多胡(たこ)庄を回復しようとして、信濃から上野(こおずけ)国に攻め入った。

しかし、すぐに兵を返している。

当時、上野国にはすでに同族の頼朝勢力がのびており、これを意識し、衝突をさけたのだろう。 |

旗上げ八幡社 義仲の挙兵に因んで名付けられた

|

翌養和元年(一一八一)には信濃を完全に支配下におき、さらに翌寿永元年(一一八二)十月、横田河原で越後の城氏と戦い大勝し、義仲の地位は不動のものとなった。

ところが、このころから義仲と頼朝との間が急に険悪になってきた。

二人は従兄弟であるが、源氏の嫡流をもって自任する頼朝にとって、義仲の活躍ぶりは大いに気になるところであった。

そこで口実を設け、数万騎の兵を信濃に入れてきた。

頼朝に敵対する気のない義仲はおどろいて、嫡子義高を人質として鎌倉へ送り和解した。

しかし、これで義仲は源氏の総帥の地位を頼朝にとられ、傍系にすべり落ちることになった。

こうなれば義仲としては頼朝より先に平家を倒し、失地回復を計らなければならない。

「東山・北陸の両道を従へ、今一日も早く平家を攻め落し、たとへば日本国に二人の将軍といはればや」というのが義仲の決意であった。

寿永二年、平家は平維盛を総大将に、十万の兵を発して義仲追討に向かった。

北陸道を北上した平家軍は燧(ひうち)ヶ城を抜き、篠原、安宅を破り、怒濤のように越中(えっちゅう、富山県)平野へ押し寄せてきた。

しかし、そこに待ちかまえていたのは義仲四天王の一人である今井兼平であった。

呉羽(くれは)山に布陣した兼平は五月九日の朝、般若野(はんにゃの)で平家の先鋒隊と激烈な戦闘を交えた。

『源平盛衰記』般若野軍(いくさ)の事には

「五月九日卯の刻(午前六時)源氏六千余騎、白旗三十旒(りゅう)指し上げて喚(わめ)き叫んで般若野に推し寄せたり。

平家も鬨(とき)を合せて散々に戦ふ。

寄せつ返しつ切りつ切られつ息をも継がせず馬をも休めず未刻(みこく、午後二時)まで戦ひたり。

夕に及びて平家禦(ふせ)ぎかねて引退く。源氏勝つに乗って追かけたり」とある。 |

激闘ののち、源軍はついに平軍を撃破したのである。

いま、中田町般若野に「清水」とよばれる旧蹟がある。

般若野の戦の直前、木曽義仲が配下ののどの渇きをいやそうと地に強弓を射も込んだところ、清水がこんこんと湧き出したという。

しかし、この時の大将は義仲ではなくて兼平であるから伝説にしても矛盾している。

一敗地にまみれた平家は陣形を立て直して、加賀(石川県)と越中(富山県)の国境にある砺波(となみ)山に向かった。

一方、義仲もまた一万余騎を率いてこれまた砺波山に進んだ。

そして砺波山麓の埴生八幡宮に詣で、願文を捧げて必勝を祈願した。

この願文はいまも「木曽願文」とよけれ、同社の社宝として残っている。

かくて史上に名高い倶利伽羅(くりから)峠の戦の幕が切って落されるわけだが、主戦場となる北陸街道倶利伽羅峠は、山中にある倶利伽羅不動明王長楽寺に因んで生まれた地名である。

いまは旧道になって、新しい国道八号線が東方を走っているが、その天田峠に「史跡・倶利伽羅峠古戦場」の碑が立っている。

ここからは北に日本海がひろがり、西に越中、加賀の平野が茫々と空にとけこむのが一望できる。

そして南には白雪に粧(よそお)われた北アルプスの連山が屏風のようにつらなって美しい。 |

埴生八幡社

義仲はここに願文を捧げて戦勝を祈った

|

倶利伽羅峠への道

|

「源平盛衰記」に「谷ふかくして山たかく、道細し。馬も人も通ふこと、たやすからず」とあるほどの難所であったので、平家はこの天険を利用して源氏と対決しようとしたのだ。

平家が布陣したのは猿ヶ馬場のあたりで、芭蕉が「義仲の寝覚めの山か月かなし」と詠んだ句碑が立っている。

五月十一日は両軍だがいに小部隊をくり出しての小競合のうちに暮れた。

その夜、義仲は樋口兼光の一隊をひそかに平家の背後にまわらせた。

それとも知らず平家の大軍は来るべき戦さにそなえ、眠りを貪(むさぼ)っていた。

そこへ背後から突然法螺貝(ほらがい)や太鼓の音がひびき渡った。

同時に東西、北の三方から山をゆるがすような、鬨(とき)の声がわき起った。 たちまち平家の陣は富士川の対陣の時と同じような大混乱に陥った。

東からは総大将義仲の軍勢が喚声をあげて突き進んで来る。 北方へ退こうにも西へ逃げようにも、そこからは木曽勢がひたおしに迫って来る。

このとき、『源平盛衰記』には、機を見て義仲がかねて集めておいた数百頭の牛の角に火のついた松明(たいまつ)をくくりつけ、どっと敵中に放ったとある。

頭の上で燃えさかる火に狂乱した猛牛の群れは、雪崩れのように平家の陣へ突入した。

世にいう田単火牛(でんたんかぎゅう)の策である。

平家の軍勢は潰滅状態となり、わずかに敵の寄せる気配のない南方へ逃げようとした。

しかしそこに口をあけて待つのは、断崖絶壁の倶利伽羅谷であった。

それとも知らず平家の軍勢は闇の中を押し合いへし合い、次から次へとなだれ落ちていった。

『源平盛衰記』はその凄惨な有様を、 |

地獄谷 平家の大軍はなだれをうってこの谷底へ転落した

|

「馬には人、人には馬、いやが上にも、はせ重なりで、平家一万八千余騎、十余丈の倶利伽羅谷をぞはせ埋めける。

されば彼の谷のあたりには、矢じり、古刀、冑の鉢、甲の実、岸の傍の木に残り、枯骨谷にみちて今の世までありと聞ゆ、さてこそ異名には地獄谷とも名づけ、また馳せこみの谷とも申すなれ」

と伝えている。 |

谷底の細流はおびただしい死体から流れる膿(うみ)に汚れ、そのため膿川とよばれるようになった。

いまも谷底から吹きあげてくる風は峯をつたわり、松の枝を鳴らし、空しく亡んだ兵(つわもの)どもの呻(うめ)きのに如き響きを伝えている。

ともあれ、平家の大軍は一夜にして戦場から姿を消してしまった。

木曽勢の意気はまさに天を冲(ちゅう=のぼる)した。

平家は篠原で陣容をたてなおし、なおも抵抗を続けようとしたが、勝ち誇る木曽勢にとっては、所詮、敵ではなかった。

この時、平家方の斎藤別当実盛は七十歳の老人だったが、白髪を黒く染めで戦い、討死した。

討取った手塚光盛がその首を近くの池で洗ったところ、髪の毛がみるみる白くなったという。

加賀市手塚町には今も実盛首洗池、篠原には討死跡の実盛塚がある。

思えば実盛は義仲の命の恩人である。それが義によって平家に味方し、義仲の手で討ち取られた。

奇しき因縁というべきだろう。後年、篠原の古戦場を訪れた芭蕉は

篠原の戦で平家の残残兵力を一掃した義仲は、勢いに乗じて北陸道を南下し、長駆して七月には早くも京都をうかがった。

平家の総帥平宗盛(むねもり)は、もはや京都防衛は不可能とみて、七月二十五日、六波羅(ろくはら)探題に火を放ち、安徳天皇を奉じて都落ちした。

「あに図(はか)りきや、たちまちに礼儀の郷に攻め出されて、泣く泣く無知の境に身を寄せんとは。

昨日は雲の上にて雨を降らす神竜たりき。今日は肆(いちくら=商品棚)のほとりに水を失ふ枯魚の如し。

禍福を同じうし盛衰、掌(たなごころ)を返す。いま目前にあり、誰かこれを悲しまざらん。

保元の昔は春の花と栄えしかども、寿永の今は秋の紅葉と落ち果てぬ」 |

『平家物語』に描かれた、哀れほかなき平家の都落ちの有様である。 義仲が入京したのにそれから三日後、七月二十八日のことであった。 |

平家一門都落ち 春日権現絵巻

|

5 宇治川の合戦 top

寿永二年(一一八三)七月二十八日。この日は木曽義仲にとって生涯最良の日であった。

東山・北陸の大軍を率いて京都市民の歓声をあびて入京した義仲は、平家討伐の功を賞され従五位下左馬頭兼越後守に任ぜられた。

しかも朝廷は義仲が越後守にやや不満そうな様子を示すと、六日後には伊予守に変更するという程の気のつかいかただった。

はじめのうち、権力をほしいままにしていた平家を追い落した義仲の出現を都の人々は喜んで迎えた。

しかし、それも束の間であった。まもなく木曽軍に対する非難の声が巷に高まった。

木曽の軍兵はすべて山家育ちである。

入京したというより乱入した彼らは、かつて戦場で行なったのと同様に暴行略奪をほしいままにした。

義仲もまた同様であった。

自然児である義仲には教養などまったく無く、公家と対等に渡り合うことなどできるはずがなかった。

公家にはなんの実力も無いが、そのかわり権謀術数という奥の手がある。

期待が大きかっただけに、法皇や公家の義仲への失望も大きかった。

その失望は軽蔑となり、やがて嫌悪感に成長していった。義仲の軍勢の行状がそれに輪をかけた。

そこへ鎌倉の頼朝の策動が始まった。

すでに義仲に愛想をつかしていた法皇や公家にとって、頼朝こそ次に望みを託する相手だった。

法皇はひそかに頼朝と連絡をとり、上洛をうながしながら、一方では義仲に平家追討を強要した。

一旦は西海に落ちた平家も、勢いを盛り返しつつあったのだ。

義仲には法皇の魂胆がわかっている。要は義仲を早く都から追い出したいのだ。

だが院の命令とあれば致しかたがない。九月二十日に平家追討の兵を発し西下した。

閏(うるう)十月一日、義仲の兵は水島の戦で平軍に大敗を喫した。

初めての傷手をこうむった義仲に第二の打撃が見舞った。

法皇の策動で、頼朝の代官として、九郎義経が年貢輸送の名目で京都に迫っているとの報せがはいったのである。

法皇の裏切りに怒った義仲はすぐさま京へ引き返した。

法皇は義仲に平家追討を命じたが義仲は動かない。

そこで十一月十八日、法皇は院の御所へ続々と兵を集めはじめた。

翌十九日、義仲はついに決心した。法皇御所の法住寺殿を襲撃したのである。

院の武士など木曽軍の敵ではない。たちまち法住寺殿は火に包まれ、法皇と天皇は幽閉されてしまった。

次いで義仲は摂政藤原基通以下、法皇の近臣四十余人の官を奪い、翌元暦元年(一一八四)正月十日、従四位下になり征夷大将軍に任ぜられた。

もとより義仲が法皇に強要してのことである。

しかしこの頃すでに東国勢は範頼(のりより)・義経を大将として近江と大和の二方面からひしひしと京都に迫っていた。

義仲は兵を二手にさいて、勢多へは今井兼平、宇治へは根井行親らを向かわせ、みずからはわずかな手兵で京に残った。 一月二十日、源九郎義経の率いる東国勢は宇治の東岸に迫った。

ここ宇治の地は平安の昔から景勝の地だ。

琵琶湖に源を発する勢田川は、鹿跳(ししとび)橋を境に宇治川となる。

宇治茶で名高い宇治の里には、道長が建てた宇治平等院鳳凰(ほうおう)堂があって寝殿造りの華麗さを今に伝えているが、近くの宇治橋の由緒も古く、日本三名橋のひとつに数えられている。

三之間といって上流に面した欄干の一部を張り出した部分があるが、これは太閤秀吉が茶の水を汲ませた所という。 ここから上流を見渡すと、左に朝日山、右に槙ノ尾山、その間を流れる宇治川に浮かぶ中州――その眺めは絵のように美しい。

思えば過ぐる治承四年に源三位頼朝が諸国の源氏に先がけて挙兵し、敗け、討死したのもこの宇治の地であった。

今も平等院境内には、頼政自刃跡という扇の芝がある。

それからわずか四年後、こんどは同じ源氏の血を分けた義仲、義経の従兄弟同士がここで戦うことになったのである。 |

宇治川のほとり 平等院付近

|

木曽勢はすでに、関東勢に備えて宇治橋を落し、川岸に楯を押し並べて待ちかまえていた。

折りからの雪どけ水に宇治川は滔々(とうとう)と流れて、関東勢の進撃をはばむかに見えた。

大将義経は川岸に櫓を組みあげ、その上にのぼると大音声で味方の兵に告げた。

「大功をたてるは今ぞ。我二万の勢ことごとく対岸に渡らば、わずかな敵など何ほどのことがあろうか。

一気に渡れ、先陣の功をたてたる者は鎌倉に注進しようぞ」

かくて、義経の鼕々(とうとう)と打ち鳴らす太鼓の音に励まされ関東勢は「我こそ一番乗り」とばかり鬨の声をあげて、緋おどし、色とりどりの鎧の袖をひるがえして、急流へ馬を乗り入れた。

対岸から雨あられと飛び来る矢をものともせず、先頭をきって進行のは頼朝拝領の名馬磨墨(するすみ)にまたがる梶原景季であった。

続くはやはり拝領の生唼(いけずき)に乗る佐々木高綱である。

二人の間はおよそ一間程離れて、ぽどなく景季が対岸に乗り上げようとした。

このとき高綱が、「梶原どの、馬の腹帯がゆるんでいるぞ」と大声で呼ばわった。

景季がそれは一大事と馬を停めて腹帯を締めなおそうとしたが、少しもゆるんでいない。 |

宇治川先陣争いの碑 宇治川の中州に立つ

|

しまったと思う間にするすると景季を追い抜き、対岸に乗り上げた高綱は、朝日に雫(しずく)をきらめかせて、

「佐々木四郎高綱、宇治川の一番乗り」と名乗りをあげた。

宇治川の中州に、先陣争いの碑が松林にかこまれて立ち、華やかな合戦の有様をしのばせている。

坂東武者に勝るとも劣らぬ勇猛な木曽軍も、多勢に無勢で敵するすべも無く敗走した。

破竹の勢いで関東勢は京都に進行。

義仲は宇治、勢多の敗戦を聞き、もはや態勢挽回も不可能とみて、愛妾(あいしょう)巴御前(ともえごぜん)ら数十騎で六条河原の敵中を突破し、近江に向かった。

そして夕暮れ近く、義仲の二百は琵琶湖畔の打出ヶ浜まで落ちのびた。

ここで勢多から退いた今井兼平と合流したが、味方は討たれ討たれてすでに五、六騎、昨日まで旭将軍とうたわれた面影はとこにも無かった。

義仲は最後までお供をすると言う愛妾巴御前に因果をふくめ、戦場を落ちさせようとした。

巴は今井兼遠の娘で、兼平の妹である。

木曽での旗上げから今日まで、いつも義仲の身辺を離れず、ともに鎧をまとって戦って来たのである。

巴は泣く泣く承知して、それでは木曽どのに最後の戦さをして見せ奉(たてまつ)ろうと、坂東勢の只中に割ってはいった。

この時の巴の武者ぶりは、謡曲に「寄せ来る敵を薙刀(なぎなた)にて四方を払ひ八方払ひ、一所に当るを木の葉返し、嵐も落つるや花の滝、波枕を畳んで戦ひければ皆一方に切り立てられて後も遙かに見えざりけり」とある。

巴(ともえ)を落として残るは義仲、兼平の主従二騎、義仲は死場所を求めて粟津ヶ原の松林に急ぐうち、深田に馬の足をとられ、流れ矢に当ってどっと落ちたところを、石田為久という者に討たれた。

時に三十一歳であった。

主の最期を見た兼平はこれまでとばかり、太刀のきっ先を口にふくんで馬から逆さに飛び落ちて壮烈な自刃を遂げた。

兼平の墓は国鉄石山駅近くの粟津晴嵐町にある。

このあたりが粟津ヶ原古戦場なのだろうか、今はもう工場が林立してその面影はまったくない。

一方義仲の墓は大津市の馬場北町にある。

さして広くない境内に宝篋印塔(ほうきょういんとう=経文を納めた塔)の義仲の墓がある。

それと並んで立つのは、義仲をこよなく愛した俳聖芭蕉の墓である。

後年、伊勢の俳人又玄(ゆうげん)は二人の墓に詣で一句よんだ。

|

木曽義仲の墓 滋賀県大津市義仲寺

|

6 一ノ谷の合戦

top

寿永二年(一一八三)の暮れから翌三年の正月にかけ、源義仲と源範頼・義経らが同族あい戦っている間に、一旦西海に落ちた平家はしだいに進出して、摂津の福原付近に前線基地を築きあげていた。

いまの神戸市内一帯である。ここは六甲山脈が海ぎわまで迫った狭隘の地だ。

『源平盛衰記』に

「一ノ谷といふ所は口狭くして與広し。南は巨海漫々として浪繁く、北は得々峨々として岸高し。

屏風を立てたるが如くなれば馬も人も通ふべき様なし」とある。 |

山陽電鉄須磨浦駅からロープウェイで山頂の展望台に登ると、一ノ谷の古戦場が眼下一帯にひろがっている。

そして左手には神戸の市街、右手に明石の海岸、正面には狭い海峡をへだてて淡路島が浮かぶ。

さらにその彼方には遠く四国の山々がかすんでいる。源平の血なまぐさい戦場にはそぐわない風光だ。

しかし、地形から見れば眼下の一ノ谷は、やはり攻めるに難く、守るに易い要害といえよう。

平家はここに城塞を構え、東は生田(いくた)の森を大手とし、西は一ノ谷を搦手(からめて)とした。

生田の森は三ノ宮駅に近い生田神社のあたりだが、今は境内に「史蹟生田森」の碑が立つのみで、森の面影はなくなっている。

ここから西の一ノ谷まで、ここかしこに堀をほり、逆茂木をならべ、二重三重に櫓を築くという鉄壁の構えてあった。

さらに海上には数千艘の船を浮かべて、浦々島々にみちみちたという。

一ノ谷の中腹に、安徳天皇内裏跡伝説地の碑があるが、平家方は非戦闘員はすべて海上の船中において源氏の軍勢を待ち受けていたというから、これは文字通り伝説地にすぎない。

そのころ、京都では後鳥羽天皇が即位していたが、皇位の象徴ともいうべき三種の神器(じんき)は安徳天皇を奉ずる平家の手中にある。

そこで後白河法皇は平家にたいし、神器の返還を求める和平交渉をすすめる一方で、源氏の諸将に平家追討のため進発を命じた。

源範頼、義経の率いる源氏の軍勢が京都を出発したのは正月二十六日だった。

兄範頼の軍は大手の生田森に向かい、弟義経は精兵を率いて丹波路を迂回し、一ノ谷の背後から攻撃することになった。

これを知った平家方は、資盛ら七千騎を三草山に向かわせた。

三草山は兵庫県社町のあたりで、平家方としては北方からの攻撃に備える戦略の要衝であった。

五日、三草山で平家と対陣した義経は、夜に入って、突如敵の陣営を襲った。

不意をうたれた平家の軍兵はたちまち騎馬武者の馬蹄にかけられ、夜明け前に潰走してしまった。

こうして一ノ谷合戦の前哨戦はまず源軍に凱歌があがった。

ここで義経は土肥実平に七十余騎をつけて一ノ谷に向かわせ、みずからは畠山重忠以下三千騎を引きつれ、一ノ谷の背後を衝こうと鵯越(ひよどりごえ)の険路に分け入った。

神戸電鉄神戸駅から三つめ、鵯越駅から裏手の坂をのぼると「史蹟鵯越」の碑が立っている。

一本松地蔵をすぎて屋根づたいに行くと高尾地蔵に出る。

この険路を進んだ義経は猟師の息子を搜し出し、鷲尾三郎経春と名づけて道案内に立てたという。

高尾で義経は勢力をさらに二分し、多田行綱に主力を預けて本道を進ませ、みずからはわずか七十余騎を率いて道なき道に踏み入り、多井畑から高倉山、鉄拐山を越えて一ノ谷の背後に出ようとした。

このころ、一ノ谷の合戦はすでに火蓋がきられていた。 |

安徳天皇内裡址伝説地

一の谷背後の山腹にある

|

午前六時ころ、熊谷次郎直実・直家父子と平山季重らわずか五騎が搦手の城戸に押しかけ、先陣の名乗りをあげて戦を挑んだ。

平家方では敵があまりわずかなのでしばらく放っておいたが、熊谷らがあまり髓ぎたてるのでそのうちうるさくなり、城戸を開いて討って出た。

熊谷らは必死に奮戦したが多勢に無勢で直実らが危くなった時、土肥実平らの主力七千余騎が駈けつけたので辛うじて討死をまぬがれた。

こうしてまず一ノ谷の戦は西の城戸で戦端が開かれた。

一方、大手の城戸に向かった範頼の大軍は、搦手の戦が始まったのを知ると一挙に生田の森の敵陣を突き破ろうと攻めがけた。

平家方の大将知盛・重衡も負けじとばかり雨あられと矢を射かけて源軍をくぎづけにし、逆に城戸から討って出て、両軍入り乱れての白兵戦となった。

このとき源氏方の梶原平三景時は三人の息子ともども大いに戦って引きあげたが、気がつくと長男の源太景季の姿がない。

そこで「源太を討たれてこの景時、命永らえてなんとしよう」とばかり、直ちに敵中にとって返した。

そして五人の敵を相手に渡り合っていた景季を救い出し、悠々と引き揚げた。

「梶原の二度駈け」というのはこの戦のことをいうのである。

ともあれ、激烈な戦闘であった。『平家物語』には

| 「源平乱れあひ、入れかへ入れかへ、名のりかへ名のりかへ、わめきさけぶ声、山をひびかし、馬の馳せちがう音はいかづちの如し。射ちがふる矢は雨のふるにことならず」とある。 |

形勢はいずれに有利とも判じかねる戦況であった。

しかしこの時、平家の頭上には思いもかけぬ鉄槌がふり降され、一瞬のうちに潰滅することになる。

それは義経の逆落(さかおと)しであった。

義経の一隊が高倉山、鉄拐山の峻険を踏破して一ノ谷を眼下に見降す断崖にたどり着いたのは、午前八時頃であった。

下では戦いいまやたけなわである。

いまこそ、と義経を先頭に七十余騎は、土煙をあげてその絶壁を一気に馳せ下った。

その有様は『平家物語』に

| 「大方、人のしわざとは見えず、ただ鬼神の所為とぞ見えし。落しもはてぬに、鬨(とき)をどっとぞつくりける」とある。 |

思いもかけぬ奇襲に平家の陣営はたちまち大混乱におちいった。

陣屋の一角に火がつけられると風にあおられて、たちまち黒煙があたりをおおい、平家の軍勢は右往左往するばかりだった。

このため西の城戸はついに破られ、源氏方が陣内に乱入し、続いて大手の生田森でも範頼の軍が城戸を突破した。

かくて平家方は総くずれとなった。

将も兵も我先きにと海辺の小舟に乗り込み、沖の軍船に逃がれようとした。

あとからあとがら舟にとりすがる者が数知れず、なかには転覆する舟もあり、たまりかねて船の者が船端をつかむ味方の指を切り落とすという有様だった。

西の城戸の大将、薩摩守忠度は敗戦をみきわめると戦場から離れたが、源氏方の岡部忠澄が追いすがって名乗りをあげた。

しかし忠度は「味方だ、通せ」と言って行き過ぎようとした。

しかし岡部は忠度の歯に鉄漿(かね)がついているのを見て、さては平家の公達(きんだち=貴族の子弟)とばかり組みついた。

そして郎党ともども忠度(ただのり)を討ち取ったが、柏手が誰なのか岡部にはわからない。

そこで箙(えびら=携帯用の矢の入物)に結びつけられている短冊をとつてみると、

| 行き暮れて木の下かげを宿とせば 花やこよひの主ならまし 忠度 |

とあった。そこで初めて平忠度ということがわかったのである。忠度の墓は明石市忠度町にある。

乱戦のさなか、平家方の名のある将は次々と討たれていった。

生田森の大将知盛は危うく海へ逃れたが、その子武蔵守知章は父をかばって討死した。

山ノ手の大将通盛・業盛兄弟も枕を並べて討たれ、能登守教経も戦死した。

しかしこの教経は、のちの屋島・壇ノ浦の戦にも登場するので一ノ谷での討死を否定する説もある。

本三位中将重衡は西をさして落ちる途中、梶原景季らの手で捕えられた。

討たれゆく平家方諸将の姿はいずれも悲惨だったが、なかでも哀れを止(とど)めたのは修理大夫経盛(つねもり)の子敦盛(あつもり)の最期であった。

西の城戸に一番乗りした熊谷次郎直実は、波打ちぎわを敵を求めて馬を走らせるうち、沖の軍船に馬を泳がせて逃がれて行く一人の武者を見つけた。

鶴の縫とりした直垂に萌黄(ももぎ)匂いの鎧(よろい)を着て、鍬形(くわがた)うった兜(かぶと)、連銭芦毛の馬に金覆輪の鞍を置くといったいでだちは、一目で身分のある将と知れる。

そこで直実は扇を開いて高くかざし、

「敵にうしろを見せらるるとは見苦しや。返させたまえ、返させたまえ」と呼ばわった。

その声に敦盛がいさぎよく引き返したところを直実はむんずと組んで砂に落ち、組み伏せて首を掻(か)こうとした。

その時、初めて兜のうちをのぞくと相手は十五、六歳の薄化粧も匂うような美少年である。

わが子小次郎直家と同じ年頃の若武者を殺すに忍びず、直実はこれを見逃そうとしたが、時すでに遅く、近くに源氏の軍勢が近づいて来た。

そこでどうせ他人の手にかかるよりはと直実は涙を振って首を打ち落した。

敦盛十七歳の春であった。敦盛を討ち取った直実はつくづく武門の無情を感じ、髪をおろして高野山に登ったという。

|

戦の浜 源平両軍の激戦地、現在須磨浦公園

|

須磨寺本堂 境内に源平合戦ゆかりの史蹟か多い

|

古戦場だった山陽電鉄須磨浦公園の一隅に敦盛塚があり、古くから「ここに須磨の浦あつもりさまのお墓どころかなつかしや」とこのあたりの農家の仕事歌として親しまれて来た。

その近くに「戦の浜」の石碑が立っている。

そのかたわらに肌もあらわな天女が両腕をひろげて舞う“みどりの塔”と称する白い石像が立っているが、源平の戦跡をたずねる眼にはいささか不調和な感がまぬがれない。

山陽電鉄須磨寺駅前に「重衡とらわれの跡」の碑が立つが、その近くにある須磨寺も、源平合戦にゆかりの深い寺だ。

この寺は『源氏物語』の中で主人公の光源氏が住んだといわれる。

本堂の左手にある池は敦盛の首洗池と呼ばれ、寺宝として敦盛愛用の笛、敦盛画像、平家の赤旗などが宝物殿に収められている。

一ノ谷の戦は正午頃には終ったが、この戦いで平家方は一門の主だった武将を失ってしまった。

いまとなっては首都奪回も夢のまた夢である。海上の軍船は、逃れてきた将兵を収容し、捲土重来を期して四国の屋島へ去って行ったのであった。

7 屋島の合戦 top

一ノ谷の戦で大敗した平家は四国の屋島に退き、ここを本拠として瀬戸内海の制海権を握り、源氏と対抗する体勢を整えた。

屋島というのは現在の高松市の東部地区の半島で、高松市から見ると屋根の形に似ている。

屋島という地名はそこからでている。

半島の根元を相引河という水路が流れているが、これは昔の海峡のなごりで源平合戦の頃は独立した島だったと思われる。

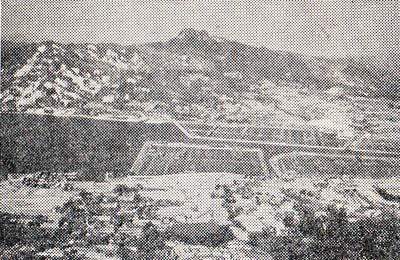

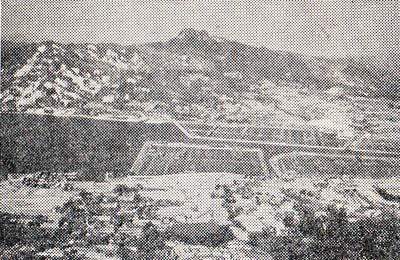

琴電屋島駅からケーブルで山頂へ登り、談古嶺から見おろすと古戦場は一望のうちだ。

対岸に屋島とならんでのびる五剣山の半島との間の入江が、かっての戦場だが、いまはすっかり塩田になってしまっている。

しかし入江の外、小島の点在する瀬戸内海の眺望はじつに美しい。

平家の本営はこの屋島の東側、入江をへだてて五剣山と向かい合った地域におかれた。

ここは現在、安徳天皇社がある。また、入江の奥に総門跡があるが、ここは海上からの攻撃に備えた大手口だったようだ。

こうして平家方が防禦態勢を整えている間に、源氏方は源範頼が平家追討使として西海に進発した。

元暦元年(一一八四)九月一日のことである。

鎌倉の頼朝は一ノ谷の戦に功のあった義経をさしおいて範頼を起用したのだ。

義経は一ノ谷から凱旋すると後白河法皇から検非違使左衛門少尉従五位下に任ぜられたが、これは頼朝の許可を得ない任官叙位だった。

そこで頼朝は家臣統率の制度を乱すものとして不快の念を抱いた。

この不信感が範頼の起用となってあらわれたのだろう。

しかし範頼の戦いぶりは一向にはかばかしくなかった。 |

屋島の古戦場 前方は五剣山。中央の入江が古戦場

安徳天皇社 かつての平家の本営

|

中国路、九州では平家の勢力はまだまだ強く、退路を絶ち切られて十一月には早くも兵糧が欠乏するという始末である。

源軍は戦意を失い、進退まったくきわまってしまった。

範頼が鎌倉にあてた手紙には、兵士達が「おのおの本国を恋い、過半は逃げ帰らんと欲す」とある。

頼朝はあせった。そこで義経に八ッ当りした。味方が苦戦しているのに、お前は何をしていると文句をいったらしい。

そこで義経は文治元年(一一八五)正月八日、院の御所へ参って平家追討を願い出て、屋島を攻撃するため摂津にむかった。

法皇は侍臣をさしむけて、大将が行くことはない、次将を出発させよといってやったが、義経は

「存念がある。 一陣において命をすてたい」と答えている。

この屋島攻めは頼朝の命令ではない。

義経の独断である。兄の不信をかって、半ば自棄(やけ)になっていたのかもしれない。

十六日、義経は渡辺津から船出しようとしたが、あいにくこの日は暴風で一時延期となった。

義経と軍目付(いくさめつけ)の梶原景時との間に「逆櫓論争」が起ったのはこの時である。

景時が

「こんどの戦には、舟の舳(へ=前)先と艫(とも=後)に櫓(ろ)をつけよう。

そうすれば舟を前後に自在にあやつって進退が自由になる」

といったのに対し、義経は

「戦の門出に不吉なことをいうものだ。合戦には、退くまいと思っても退かなければならない時もある。

それを初めから逃げ支度などしたら、どうして戦に勝つことができよう」と反対した。

そこで二人が激論をたたかわせ、あわや同士討ちという際どい事態になったが、諸将が間にはいり、ようやく無事におさまったという。

しかしこの夜の丑(うし)の刻(午前二時)腹をたてた義経は荒れ狂う海に乗り出した。

従うものわずか五艘、百五十騎ばかりであった。

そして卯(う)の刻(午前六時)すぎには早くも阿波の勝浦に到着した。

普通なら三日かかる行程を、わずか四時間余で渡りきったことになる。

勝浦というのは徳島市南方の海岸だ。その日の午後までに付近の平家方の武士をけちらし、それから義経の神速果敢な行動が開始される。

勝浦から屋島まではおよそ六十キロ、百五十騎が一団となって急行した。

平家の不意をつくためには義経上陸の注進が屋島に届く以前に到着しなければならない。

夜を徹して疾走した一行が屋島の、平家の背後に到着したのは十九日の午前八時頃であった。

義経はただちに付近の民家に火を放った。大軍の襲来と平家方に思わせるためである。

そして猛然と燃えかかる黒煙の下をかいくぐっで、源氏方はどっとばかり攻めかかった。

あわてた平家方は、すわ源氏の大軍が押し寄せたるぞと、汀(なぎさ)につないだ船に乗り込み、我先きにと沖に浮かんでしまった。

この間に源氏方は無人となった内裏をはじめ、平家方の陣屋をことごとく焼きはらっでしまった。

黒煙は天に冲して、ために陽の光もかげったという。

この頃になると平家方もようやく源氏方が意外に少数なことに気づいた。

そこで平家随一の猛将能登守教経をはじめ、一門の豪雄の士が汀に寄せてきて合戦を挑んだ。

なかでも教経の強弓は源氏方の将士をつぎつぎに射落し、大将義経の身辺も危うくなった。

この時、佐藤三郎嗣信(つぐのぶ)は主君義経の前に立ちふさがって教経の矢に射抜かれ、どっと馬から落ちた。

すかさず教経の郎党菊王丸がその首をとろうとかけ寄ると、嗣信の弟忠信が兄の首をとらせてなるかとばかり一矢で射倒してしまった。 |

総門址 平家の陣の大手門址

|

嗣信は弟忠信と共に遠く奥州平泉から義経に従ってきた股肱(ここう=腹心)の臣である。

義経の嘆きはひと通りでなく、鎧の袖に顔を押しあてて泣いた。

そして近くの寺から僧を招いて手厚く弔った上、秘蔵の名馬を与えて供養を頼んだ。

『平家物語』では、家人達がこうした義経の情深さをみて、

「この君の御ために命を失はんこと全く露ばかりも惜しからず」と感動したという。

嗣信の墓は今も屋島にひっそりと佇(たたず)んでいる。

船と陸とに別れて激戦を続けるうちに、その日もようやく暮れはじめた。

両軍ともに兵を引き、海上がひとしきり静かになった。

その時、沖の軍船の中から一艘の小舟が進み出た。

見ればその舟には真紅に日の丸を描いた扇が掲げられ、美しい女官が「これを射てみよ」とばかり、さし招いた。

ここに源氏方の武士で下野国の住人那須与一(なすのよいち)宗高という弓の名手があった。

その腕前は空飛ぶ鳥も三羽に二羽は射ち落すという。そこで義経は与一にその扇を射落すことを命じた。

かくて十七歳の若武者那須与一は両軍注視のうちに渚から二、三間馬を乗り入れると、八幡大菩薩に祈念をこらし、弓をきりきりと引き絞り、ひょうと放せば矢はあやまたず扇の要(かなめ)ぎわを射落した。

「鏑(かぶら)は海に入りければ、扇は空へぞ上りける。春風に一もみ、二もみもまれて、海へさっとぞ散ったりける。

皆紅の扇の、夕日の輝くに、白波の上に漂ひ、浮きつ沈みつゆられけるが、沖には平家、舷(ふなばた)をたたいて感じたり、陸には源氏、箙(えびら=矢の入物)をたたいてどよめけり」 |

これは『平家物語』の描く情景である。

感動のどよめきが静まると、両軍の戦闘が再び開始された。

源氏方は海水に馬を乗り入れて平家の舟を追い、平家方は熊手て源氏の将士を海中へ引き落そうとする。

義経もみずから敵船に近づいて刀をふるった。

その時、どうしたはずみか、義経は小脇にかい込んでいた弓を海中に落してしまった。

襲って来る平家方の熊手を防ぎながら義経がその弓を拾いあげようと苦心しているので、味方は「捨てさせ給え、捨てさせ給え」とどなった。

しかし義経はとうとう弓を拾いあげて陸にもどった。

のちに味方が「いかに金銀に替えがたい弓でも生命には替えられまいに」とその軽卒さを責めると、義経は答えて、

「こんな弱い弓をもし敵に拾われて、これが義経の弓かと嘲けられては末代までの恥辱だ。そこで命がけで拾ったのだ」と言った。

これを聞いて、一同、いまさらのように感じ入ったという。

「義経弓流し」の話がこれだ。

明けて二十日は、両軍さしたる動きはないままに過ぎ、二十一日、平家の軍船は志度の浦へまわった。

しかし義経らは渚つたいにそれを追って、一旦は上陸した平家軍を退却させてしまう。

ここに至って平家はついに屋島を諦(あきら)め、潮に引かれ風に吹かれて海上遠く逃げ去ったのであった。

梶原景時らの率いる百四十艘の軍船が屋島に到着したのはさらにその翌日、二十二日であった。

8 壇ノ浦の合戦 top

文治元年(一一八五)の春、源義経の奇襲攻撃に屋島を追われた平家一門は、西へ走って関門海峡の彦島に本拠を設けた。

彦島は大瀬戸、小瀬戸をはさんで下関市に接する島で、いまは本州と九州を結ぶ関門トンネルの入口がある。

屋島の戦からおよそ一か月後の三月二十二日、義経は伊予の河野、熊野の湛増をはじめとする水軍八百四十艘を率いて最後の決戦に乗り出した。

熊野水軍が義経の配下に加わったことについては話がある。

熊野水軍の総帥は熊野権現二十一代の別当、湛増である。熊野権現は代々平氏の庇護をうけてきた。

平家が一ノ谷、屋島で戦っている間は中立を保ってきたが、壇ノ浦の戦を目前にして源氏から誘いがかかると、いよいよ旗色を明らかにしなければならなくなった。

迷った湛増は熊野権現の社頭で赤白七羽ずつの鶏を闘わせた。

その結果、赤い鶏は一羽毛勝てずみな敗けてしまった。そこで湛増は源氏方について戦うことにした。

熊野権現のことを俗に闘鶏神社と呼ぶのは、このような由来のためだ。

以上は『平家物語』にある話だが、結局のところは形勢をみていた湛増が、平家を見かぎって源氏についたというべきだろう。

「源軍来る」の報はいち早く彦島に届き、平家の総帥宗盛もまた、新中納言平知盛を総大将として全軍に出動命令を下した。

かくて平家一門と九州の山峨・松浦の水軍を合わせ九五百余艘は、無数の赤旗を潮風になびかせ、安徳天皇をはじめ宗盛一門の女房どもを乗せた大型の唐船を守って彦島を発し、赤間関を過ぎて二十四日未明、田ノ浦に達した。

一方源氏の船団は東方の串崎沖に浮かぶ満珠、千珠の小島のあたりから白旗をなびかせて、しだいに近づいて来る。

かくて戦機は刻々と迫り史上名高い壇ノ浦の合戦の幕が切って落されるわけだが、この古戦場を一望のうちにおさめるには海抜二六八メートルの火ノ山の山頂に立てばよい。

御裳川のほとりにロープウェイがあり、二、三分で頂上に着く。

眼下に壇ノ浦が広がり、右は玄海、左は瀬戸内へと続く景観は雄大だ。

船の行き交う早鞆の瀬戸をへだてて対岸は北九州市の明神崎で、そこからこちらの下関側の壇ノ浦の海岸まで関門トンネルの歩道が海底をくぐっている。 |

火ノ山より壇ノ浦を望む 対岸は九州の門司

|

午(うま)の刻(正午)に至って平家の総大将知盛は舟の屋形の上に突っ立ちあがり、

「天竺(てんじく=インド)震旦(しんたん=中国)にも、日本わが朝にも双(なら)びなき名将勇士といへども、運命つきぬれば力及ばず、されども名こそ惜しけれ。東国の者どもに弱気見すな。何の為にか命をば惜しかべき。軍(いくさ)ようせよ者ども」

と大音声をあげた。かくて矢合わせの後、海上に源平両軍の間の声がとどろき、戦端が開かれた。

この頃、潮流は西から東へ向って激しく流れていた。

この潮流に乗って平家方の軍船は源氏の軍船に迫り、散々に矢を射かける。

源氏の陣形はたちまち乱れ、大将義経さえも楯も鎧もたまらず、射すくめられたと言う。

兵力は多くても、源氏の軍兵は船戦(いくさ)に馴れていない。

そのため形勢はしだいに悪化して行った。

勢いに乗じて平家方は押しに押し、源氏方は正午頃にはついに満珠、千珠のあたりまで追い込まれ、敗色がしだいに濃くなっていった。

乱戦のうちに、やがて三時になった。西から東へ激しく流れていた潮がぴたりと止まった。これが運命の時であった。

一時停滞していた潮流はやがてゆっくりと西へ流れはじめ、しだいに勢いを増して遂には激流のように平家の軍船を押し流しはじめた。

攻守たちまち所をかえ、源氏は一斉に反撃に移った。

義経は敵の船をあやつる水手(かこ=船をこぐ人)、楫(かじ)取を射殺することを命じた。

そのため平家の軍船は木の葉のように奔弄(ほんろう)され、そこへ源氏の軍兵が小舟を寄せて来て乗り込み白刃をふるう。

このころになると田口成能をはじめ平家方についでいた四国、九州からの援軍が次々と寝返りをうち、平家方はついに壇ノ浦に追いつめられてしまった。

平家は潮に乗って緒戦に勝ち、潮に押されて敗北をきっしたのである。

総大将知盛は、平家の運命もついにこれまでと思いさだめ、安徳天皇の御座船に漕ぎ寄せた。

そしてみずから船内を掃き清め、見苦しいものなどを海中に投げ捨てた。

それを見た女官どもが驚きあわてて「中納言どの、戦の様子は如何に」とたずねた。

すると、知盛はからからと笑って「もうすぐ珍しい東男どもを御覧になれましょう」と言った。

これを聞いて女どもは「こんな時になんというお戯れを」とわめき叫んだ。

知盛の様子にいよいよ最期のときが追ったことを知った二位尼(清盛の妻・安徳帝の祖母)は、三種の神器(じんき)のうち宝剣と神璽(しんじ)を身につけ、御年八歳の幼帝を抱きあげ、

「われは女なりとも、敵の手にはかかるまじ。主上のお供に参るなり。お志のある人々は急ぎ続き給えや」

と言ってしずしずと舷へ歩み出た。すると幼帝は二位尼の胸の中で、

「尼御前よ、われを何処(いずく)へ連れて行こうとするのか」

とたずねた。二位の尼は思わずはらはら大涙を流して

「この世は憂きところにございますれば極楽浄土という楽しいところへお連れするのでございますよ」

と慰めるのであった。

| 「御涙に溺れ、小さう美しき御手を合せ、まづ東に欧はせ給ひて、伊勢大神宮、正八幡宮に御暇申させおはしまし、その後西に向はせ給ひて御念仏ありしかば、二位殿やがて抱き参せて、『波の底にも都の候ふぞ』と慰め参せて、千尋の底にぞ沈み給ふ」 |

|

『平家物語』の伝える安徳帝入水の有様である。

思えば哀れな短い一生であった。

一天万乗の君として生まれながらわずか八歳で千尋の底に沈んだのである。

運命とはいいながらあまりにも痛ましい限りであった。二位の尼の辞世は、

今ぞ知る御裳川(みもすそがわ)の流れには

浪の下にもみやこありとは |

というものであった。

安徳帝が入水したのは、御裳川の川口だったというが、今も川口に「安徳幼帝御入水の場所」の標柱が立っている。

|

御裳川の碑 この河口で安徳帝は入水した

|

安徳帝入水とともに、多数の女官達が先を争って身を投げた。

しかし、帝の母、建礼門院は水に沈んだところを源氏の軍兵が熊手で髪をからめ、引き上げた。

三種の神器のうち、神鏡を納めた唐櫃(からひつ)は大納言の局(つぼね)がかかえて海に入ろうとしたところを、裾を矢で射とめられ、源氏方の手に渡った。

こうした戦乱の中で平家一門の将はつぎつぎと海に沈んでいった。経盛、教盛兄弟は碇を背負って沈み、資盛、有盛兄弟も従兄弟の行盛と手をとり合って海中に投じた。

総大将知盛も「今は何をか期すべし」と鎧二領を着て沈んだ。

猛将能登守教経の最期は壮烈だった。

鬼神のような凄まじさで源氏の大将義経に迫ったので、義経は船から船へと跳び移って難をのがれたという。

「義経八艘とび」の伝説はこの時の話だ。

義経をとり逃がした教経は今はこれまでと源氏方の豪雄安芸太郎・次郎の兄弟を両脇にかかえ、海中に身をおどらせたという。

この教経は屋島の戦にも出て来るが『吾妻繿』によれば、一ノ谷で戦死しているはずである。

屋島以後の教経はあるいは替え玉かもしれない。源平合戦の謎の一つである。

平家一門が次々と討たれ、あるいは沈んで行く中で、総帥宗盛とその子清宗は死にきれず、源氏の手に捕えられた。

時忠、時実父子、そして時忠の従弟信基も捕虜となった。のち宗盛父子は斬られ、他は配流となった。

こうして壇ノ浦の戦は終りを告げた。

「海上は赤旗赤じるし切り捨て、かなぐり捨てたりければ、立田川紅葉をば嵐の吹き散らしたるが如し。

汀によする白浪も薄紅にぞなりにける。

主もなき舟は潮にひかれ、風にしたがって、いづちを指すともなく、ゆられ行くこそ悲しけれ」 |

『平家物語』は戦い終ったあとの光景をこのように描いている。

「奢れる者久しからず、ただ春の夜の夢の如し」

と伝えるとおりの、哀れにもはかない平家の末路であった。

安徳天皇の遺体は壇ノ浦に近い阿弥陀寺陵に葬られている。

これと隣り合わせた赤間神宮の境内に苔むした平家一門の墓がひっそりとわだかまっている。

自然石を立て並べたその墓の前にたたずんで壇ノ浦の潮騷(しおざい)に耳をかたむければ、歴史の哀歓(あいかん=悲しみと喜び)はひしひしと身に追る。 |

平家一門の墓 赤門神宮境内にたたずむ

|

top

**************************************** |