|

****************************************

Home Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

三章

鎌倉・南北朝の合戦

概要

文治元年(一一八五)平家を滅亡させた源義経は意気揚々と鎌倉へ下った。

しかし義経の無断任官と、高まる声望を怖れた頼朝は義経の鎌倉入りを拒んだ。

やむなく腰越から京へ戻った義経は、西国の兵を集めて頼朝に対抗しようとしたが果さず、藤原秀衡(ひでひら)を頼って奥州平泉へ逃れた。

秀衡の死後、その子泰衡(やすひら)は鎌倉の頼朝の圧迫にたえかねて、義経を衣川のほとり高館に襲った。

この高館の合戦で義経は自刃し、首は鎌倉へ送られた。

しかし頼朝は楽衡が義経を殺すのか遅かったことを口実に、大軍を発して奥羽に攻め入り藤原氏を滅した。

かくて建久三年(一一九二)、頼朝は征夷大将軍に任じられ、鎌倉に幕府を開いた。

この幕府創設の当初から北条氏は頼朝の後楯として隠然とした勢力をもっていたが、三代将軍実朝の代に至って、対抗勢力である和田一族を滅し、幕府の実権をにぎった。

建保元年(一二一三)の和田合戦がこれである。

この後朝廷は、後鳥羽(ごとば)上皇が政権を奪い返そうと兵を挙げたが(承久の変)、北条氏はこれを一蹴した。

こうして鎌倉幕府が北条氏の執権政治の絶頂期を迎えたころ、突如として海のかなたから日本を襲ったのが蒙古の大軍であった。

文永十一年(一二七四)と弘安四年(一二八一)の二回にわたる蒙古の襲来は、いずれも鎌倉武士の奮戦と暴風雨にあって撃退された。

しかし国難はまぬがれたものの、戦後の恩賞に対する不平不満から、御家人らの幕府への不信感が高まって行った。

こうした情勢のなかで元弘元年(一三三一)後醍醐天皇は笠置山に打倒北条の兵を挙げた。

しかし笠置山の合戦は旬日のうちに終り、敗れた天皇は隠岐(おき)へ流される。

楠木正成(くすのきまさしげ)・護良(もりなが)親王らはその後も天皇の志をついで吉野・千早(ちはや)の合戦に幕府軍を悩ました。

その間に各地で天皇方の挙兵があいつぎ、元弘三年五月、新田義貞(にったよしさだ)の鎌倉乱入によって鎌倉幕府の滅亡となった。

かくて後醍醐天皇の親政による建武の中興となるのだが、新政府に失望した足利尊氏(たかうじ)の謀叛により、わずか二年で世は再び戦乱を迎える。

楠木正成・新田義貞らは湊川の合戦で尊氏の軍に敗れ、天皇は吉野へ逃れて南朝を開いた。

ここに南北朝併立の時代が現出する。

北陸路で奮戦する新田義貞は金ヶ崎(かねがさき)の合戦に敗れて討死し、北畠親房(ちかふさ)も石津の合戦で敗死した。

こうして敗報あいつぐ足元四年(一三三九)八月、後醍醐天皇はついに崩じた。

憂色深い南朝の頼みは楠木正成(まさしげ)の遺児正行(まさつら)である。

しかしその正行も正平三年(一三四八)正月、四条畷(しじょうなわて)の合戦で玉砕した。

その後、南朝方は各地でなおも抵抗をつづけたが、頽勢(たいせい)を盛り返すまでには至らず、南北両朝の抗争は明徳三年(一三九二)の両朝合体まで延々とつづいたのであった。

1 高館(たかだち)の合戦 top

文治元年(一一八五)二月、壇ノ浦で平家一門を葬り去った若冠二十七歳の源義経の身辺は栄光につつまれた。

しかしその背後には早くも凋落の影が忍び寄っていた。

鎌倉にいる頼朝の疑惑の目が、義経の身辺に強く注がれるようになったのである。

そうなったのは義経と共に平家と戦った梶原景時が頼朝に讒言(ざんげん=悪口)したためだと言われている。

たしかに景時は壇ノ浦の合戦後、「義経は戦勝の功を誇り、勝手な振舞いが多く、関東の将士の心を失っている」などと鎌倉に訴えている。

しかし、そればかりが理由とは言えない。

すでに前年、義経が頼朝の許しなく朝廷の官位を受けたことで頼朝の怒りをかっている。

頼朝が怖れたのに、権謀術数に長けた後白河法皇に、義経を盛り立てて鎌倉の勢力に対する対抗馬にしようとする意図が見えたからだ。

義経の天才的な戦闘技術に対する畏怖もあったろう。

要するに、平家の亡んだいまとなっては、頼朝にとって義経は邪魔な存在になったのだ。

102

四月、頼朝は畿内、西国の御家人に使者を送って「以後、義経の命に従ってはならぬ」と申し渡し、義経には俘虜(ふりょ=とりこ)を鎌倉へ護送することを命じた。

五月、義経は東国に下ったが腰越まで来て謙倉に入ることは差し止められてしまった。

そこで義経は切々たる手紙を書いて許しを乞うた。

いわゆる腰越状である。しかし頼朝は許さない。

六月に入ると、京に帰れとの命令を下した。

さすがの義経も心中に深く恨みを抱き、「頼朝に不満のものは、おれに従え」と捨てせりふを残して京都へ引きあげた。

これを聞いた頼朝は怒って、義経の所領二十四か所を没収し、さらに十月には京都の義経の館へ土佐坊昌俊をさし向けて襲撃させた。

ここに至って義経もたまりかね、遂に法皇から頼朝追討の宣旨を得た。

しかし、挙兵してみると義経の宅とに集る武士は意外に少ない。

そこで義経は一旦西国へ落ちで再挙をはかることにし、摂津の大物浦(尼崎市)から船出した。

しかし暴風にあつて一行は四散し、義経が大阪の天王寺に漂着した時、義経に従う者は愛妾静御前、武蔵坊弁慶、佐藤忠信ら数人だったという。

これから義経の行方は杳(よう)として知れなくなる。

一方、法皇は頼朝が大軍を率いて上洛すると聞いて驚き、あわてて頼朝追討の宣旨をひるがえし、反対に義経追討の宣旨を頼朝に下した。

この法皇の無責任さにさすがの頼朝も呆(あき)れて、「日本国第一の大天狗」と評している。

雪の吉野山に分け入った義経の一行は、鞍馬(くらま)、比叡山、仁和寺(にんなじ)、興福寺、多武峯(とうのみね=奈良県桜井市)など、近畿の諸大寺を転々と逃避行を続けていた。

しかし頼朝の追求はますます厳しく、文治三年の秋頃、義経は藤原秀衡(じでひら)を頼って奥州(おうしゅう)へ下った。

途中、にせ山伏に身をやつした一行が安宅(あたか)の関(石川県小松市安宅)で関守の富樫泰家に見とがめられ、弁慶の機転と富樫の同情によって危機を脱した、と『義経記』にあるが、この話は謡曲に、また歌舞伎の「勧進帳」に、仕組まれて有名だ。

|

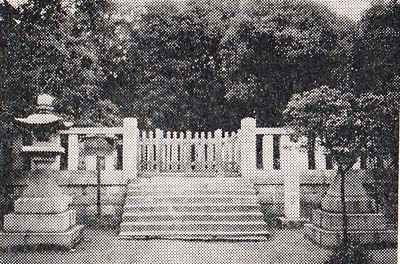

平泉中尊寺 岩手県西磐井郡平泉町。

かつてはみちのくの文明都市の象徴であった

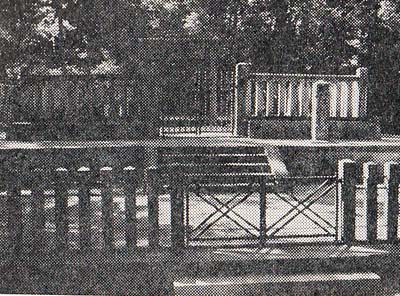

高館より衣川(ころもがわ=北上川の支流)を望む

|

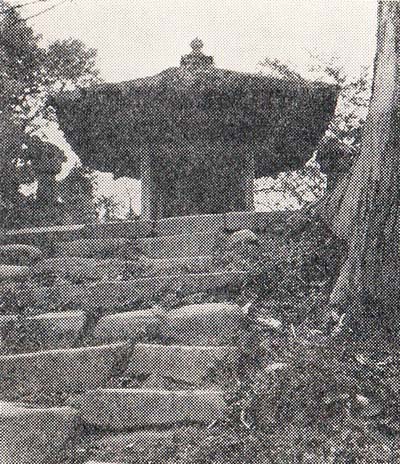

高館(たかだち)の義経堂 北上川にのぞむ崖の上に立つ

|

義経の逃れた平泉は、北上川に沿った小さな盆地だが藤原氏が絢爛たる黄金の文明都市を築きあげていた。

藤原氏は去る後三年の役で奥州の主となった清衡(きよひら)から基衡(もとひら)、秀衡(ひでひら)と三代目に至っている。

堂塔四十余、僧房三百余を数える中尊寺、さらにそれをしのぐ毛越寺(もうえつじ)がこの文明都市の象徴であった。

伽羅(キャラ=香木)の御所、柳の御所をはじめ宏壮な邸宅が甍(いらか)を並べる光景は、まさに小京都の名に恥じなかった。

自分を傾って来た義経を秀衡は歓待し、中尊寺の東方の丘に館(やかた)をつくって義経主従を入れた。

高館(たかだち)、あるいは判官館(ほうかんだち)としられるのがこれだ。

いまは北上川の流れにえぐられて、東側は断崖になっている丘の上に義経堂がある。

義経が平泉にいることを知った頼朝は、法皇の院宣(いんぜん=許可)を通じて、これを推門(すいもん=取調べ)した。

しかし秀衡は言を左右にしてこの院宣を拒絶した。

秀衡としては、義経を擁して頼朝に対抗しようと準備を整えていたのだ。

しかし秀衡は文治三年十月二十九日に病死した。

死の直前、秀衡は子の泰衡(やすひら)、国衡(くにひら)らを枕もとて呼んで、義経を主と仰ぎ頼朝と戦うよう遺言した。

秀衡はすでに息子らの凡庸さを見抜き、平泉王国を守るにはそれ以外に道はないと考えたのだろう。

秀衡が死ぬと鎌倉からの圧力はとたんに強まった。

頼朝は朝廷と通じて義経追討の院宣をたびたび平泉に送り、義経を差出せば所領は安堵、恩賞も与えようと泰衡を誘惑した。

泰衡とすれば、これ以上義経をかくまえば朝敵となる。遂に義経を討つことにした。

文治五年閏四月三十日、泰衡は数百騎の軍勢を率いて高館を襲った。

武蔵坊弁慶をはじめ義経の郎党が必死に防ぎ戦ったが、多勢に無勢でしだいに斬り立てられる。

いまはこれまでと、弁慶は奥の持仏堂に駆け込み、義経と今生の別れを惜しんだ。

| 六道の道のちまたに待てよ君 おくれ先だつ習ひありとも |

義経はこれに答えて、

| 後の世もまた後の世もめぐり会へ 染む紫の雲の上まで |

かくて弁慶は寄せ手の前にとって返し、大薙刀を水車のように振りまわして奮戦した。

そして遂に身体中に矢を受けて針鼠(はりねずみ)のようになり、壮烈な立ち往生をとげた。

この間に義経は妻(川越重頼の娘)とその間にもうけた女子とを刺殺し、館に火をかけて自刃した。

こうして義経は波乱に満ちた生涯を閉じたのである。ときに三十一歳であった。

義経の首は美酒につけられて鎌倉に送られた。義経亡きあとの奥州に、もはや恐れるものはない。

頼朝は、泰衡がこれまで義経をかくまった罪を責め、その年の七月に大軍を率いてみずから平泉に押し寄せた。

泰衡は父祖伝来の平泉に火をかけ北へ走った。

八月二十二日に頼朝が平泉に到着した時、そこは一面の焼け野原であった。

一旦は逃げた泰衡も贄の册で家臣の河田次郎の裏切りにあって殺され、ここに奥州藤原氏は滅亡した。

文治五年九月三日のことであった。

現在、藤原氏の栄華をしのぶものは中尊寺のみで、伽羅(キャラ)、柳の御所跡も北上川の底に沈んでしまった。

毛越寺も巨大な礎石を残すだけである。

のち、この地を訪れた芭蕉は荒れ果てた栄華の跡をみて『奥の細道』にこう詠(うた)った。

2 和田合戦 top

鎌倉駅前の広場を抜けて通りへ出ると、左手に朱塗りの二ノ鳥居があって、そこはもう鶴ヶ岡八幡宮の参道、若宮大路だ。

正面に、緑の山を背にした八幡宮の屋根が見える。

この若宮大路の右手の修道院裏に、鎌倉幕府跡の碑が立っている。

源頼朝が征夷大将軍に任ぜられ、ここに幕府を開いたのは建久三年(一一九二)七月のことだった。

平家を滅し、藤原氏を滅し、一族をも滅してようやく新政権を樹立したわけであるが、それから七年後の正治元年(一一九九)落馬がもとで病死してしまった。

『保暦間記』などは、この死因を、滅ぼされた平家令一族の怨霊(おんりょう)のせいだ、などと書いている。

しかし、北条氏に謀殺されたのだという説もある。

その後の北条氏のやり方をみると、いちがいに否定もできないような気がする。

頼朝のあと将軍職についたのは長子頼家だったが、時政は娘の政子と謀って頼家を狂人に仕立て上げ、これを廃して弟の実朝を三代将軍に立てた。

頼家の後楯だった比企(ひき)一族はこの時亡ぼされ、頼家もまた伊豆の修善寺に幽閉ののち殺された。

そして時政の長子義時が執権となって幕府の実権をにぎったのである。 |

鶴ヶ岡八幡宮 観光都市鎌倉の象徴

|

しかし、義時の前にはまだ目ざわりな存在があった。

それは幕府創立以来、侍所(さむらいどころ)の別当(べっとう=長官)の重職にすわり続ける和田義盛だった。

幕府創立期の重臣たちは、あるいは死亡し、あるいは失脚して姿を消していたが、ひとり義盛だけは、いまだ健在だった。

義時が完全に幕府を牛耳(ぎゅうじ)るためには、この義盛を抹殺しなければならない。

その機会が来た。

建保元年(一二一三)二月、信濃国の住人泉親衡が頼家の子の千手(せんじゅ)を擁して北条氏を倒そうとした計画が露顕して、一味与党が一網打尽になった。

その一味に義盛の子義直、義重と甥の胤長(たねなが)が加わっていたのである。

義盛は実朝にその赦免を願いでて、二人の息子は許された。義盛はさらに甥の胤長も赦免してほしいと嘆願した。

この時義時は、「胤長は首謀者の一人であるから許すわけには参らない」と主張し、繩をかけた胤長をわざと和田一族の見ている前で引きまわし、陸奥(むつ)へ遠流に処してしまった。 |

鎌倉幕府址 鎌倉市小町

|

心痛のあまり胤長の娘は病死し、妻は出家するという悲劇さえ起った。

さらに胤長の屋敷が一旦は義盛が拝領を許されたのに義時が横取りするということがあった。

108

義盛の北条氏を憎むこと、一通りではない。そこで密かに一族の者と語らって、挙兵の準備をすすめた。

しかし、それこそ北条氏の思う壺だったのである。義時はわざと義盛を挑発し、挙兵させてから討滅するつもりだったのだ。

五月二日、義盛の館に軍兵がぞくぞくと参集して来た。

ところが義盛の同族三浦義村と胤義はじめ義盛に一味する約束をしていながら、土壇場になって裏切り、北条邸におもむいて義盛謀反を訴えた。

このとき義時は碁を打っていたが、すこしもさわがず盤面の目算をしたのち、威儀を正して幕府に出仕した。

義盛の与党百五十騎が幕府に押し寄せて来たのは午後四時頃だった。

北条泰時以下幕府御家人達は力のかぎり防戦したが、午後六時頃、義盛の三男朝夷名(あさいな)三郎義秀がついに惣門を破ってなだれ込み、幕府に火をかけた。

将軍実朝と義時は火の下をくぐって法華堂へ逃れたが、幕府の建物はひとつ残らず焼失してしまった。

義盛の党はみな一騎当千のつわもの揃いであったが、なかでも朝夷名三郎義秀の奮戦ぶりは目覚ましかった。

五十嵐小豊次、葛貫盛重、新野景直、礼羽蓮乗等、名だたる者を次々と討ちとり、高井重茂も組んで馬から落ちたあげく討ちとられた。

重茂は義盛の甥だが、幕府方に加わって戦ったのであった。

幕府方の足利義氏も危うかった。政所の前で義秀とばったり出会って鎧の袖をつかまれたが、馬に鞭をうって堀をとび越えて逃げた。

このとき鎧の袖が千切れたというから義秀の剛力が想像できる。

武田信光も若宮大路で義秀と出会い刃を交じえた。この時、息子の信忠が身代りになって討たれようとしたので、義秀は感じ入って二人を見逃がした。

その夜は双方とも一刻も休まず戦い続けたが、三日の明け方になると、ようやく寡兵の和田勢に疲れがみえてきた。

しかし折よく味方の横山時兼が婿の波多野三郎、甥の横山五郎らを率いて馳せつけてきた。

和田勢の意気は大いに上がり、なおも幕府方の御家人達を追いまわした。

ところで、稲村ヶ崎のあたりには曽我、中村、二宮、河村らの御家人が陣どり、形勢を観望していた。

そこで法華堂の実朝はこれらに御教書を送って幕府方につかせた。

また千葉介成胤も一族を率いて幕府方に参じたため、和田勢は一挙に劣勢に立たされた。

両軍の戦いはなお続く。若宮大路、町大路、由比ヶ浜、大倉と相つぐ戦いに、和田勢は昨日の挙兵から食事をとる暇もなく働いた。

しかし次第に和田方に敗色がみえてきた。

土屋大学助義清は流れ矢にあたって戦死し、夕刻には義盛の四男義直が討たれた。

日頃義直を愛していた義盛は声をあげて嘆き悲しみ、戦意を失って江戸能範(よしのり)の手の者に討たれてしまった。

年六十七であった。

五男義重、六男義信、七男秀盛らも相ついで討たれ、嫡男常盛、三男義秀らは、いまはこれまでと残兵をとりまとめて、ちりぢりに戦場から逃れ去った。

110

こうして和田一族の反乱は終った。

義盛らの首は由比ヶ浜に集めて梟(きょう=さらす)されたが、その数は二百三十四にのぼったという。

鎌倉の江ノ島電鉄和田塚駅の近くに、和田一族の墓がある。

鎌倉時代に刑場があったという六地蔵の辻から由比ヶ浜の海岸へ抜ける通りの左側だ。

明治二十三年に新道をつくるので塚の一部を掘ったところ、多数の人骨が出てきた。

おそらく和田合戦の時のものだろうといわれている。

この合戦の勝敗を決したのは三浦義村の裏切りだった。

合戦後、義村と他の御家人の間に先陣争いが起った時、義時は相手をひそかに呼んで、

「この度の勝利は三浦のお陰だのだから、今回のところは義村の顔を立ててやってくれ」と頼んでいる。

しかし裏切り者がきらわれるのはいつの時代でも同じことだ。

後年のことだが正月元旦の賀宴で若年の下総の千葉介胤綱が三浦義村の上座に着いたことがあった。

腹をたてた義村が「下総の犬めは寝場所も知らぬと見えるわ」となじったところ、「三浦の犬めは友さえも食らうと聞くぞ」と切り返されたという。

ともあれ北条氏と並び立つ地位にあった和田氏が滅びて、北条氏の権力はますます強まった。

義盛にかわって義時が侍所の別当に就任し、鎌倉御家人の頂点に立ち、実朝の将軍職は名ばかりとなってしまった。

御家人達は将軍のために戦ったつもりだったが結果的には北条氏のために戦ったのと同じことになったのである。 |

和田一族の墓 鎌倉市由比ヶ浜

|

さらにこの実朝が不慮の死に倒れると、北条氏の権勢はさらに強まる。

承久元年(一二一九)正月二十七日、鶴ヶ岡八幡宮で右大臣拝賀の式を終え、石段を降ってきた実朝は、突然銀杏(いちょう)のかげから飛び出して来た公暁に斬られ、折りからの雪を紅に染めて倒れた。

公暁は前将軍頼家の子万、実朝を修善寺で殺された父の敵と思い込んだあげくの凶行であった。

公暁は直ちに三浦義村に討ちとられたが、彼をそそのかし、蔭であやつっていたのは北条義時であったらしい。

こうして源家は僅か三代で滅びた。同族の争いをくり返してきた源氏は、その終末も同族の手でケリをつけたのだ。

義時は京都の九条家の子を迎えて将軍にした。僅か二歳だから完全なロボットである。

こうして、北条氏は時政以来の野望であった天下の実権を、掌中に収めることができた。

このあと、朝廷では後鳥羽上皇が中心になって、幕府にとられた政権を奪い返そうと兵を挙げるという事件も起さる。

いわゆる承久の乱(一二二一)である。

しかし北条氏が営々と築き上げてきた執権政権は、もはやそのくらいのことでは揺るぎもしないものになっていた。

朝廷方は一撃のもとに打ち破られ、幕府の権力は磐石(ばんじゃく)の安きに置かれたのである。

3 蒙古襲来 top

文永五年(一二六八)正月、元(げん)の国書をたずさえた高麗(こうらい)の使者が日本をおとずれた。

その趣(おもむ)きは、「日本は元にたいし臣下の礼をとれ、さもなくば武力をもって征服する」と言うのである。

十三世紀の中ごろ蒙古平原の一角から起った元は、初代ジビギス汗から三代めのフビライのときに至って、すでに中国本土から南はインド、東は朝鮮、西は地中海沿岸におよぶ巨大な帝国を築きあげていた。

そしてさらにマルコポーロが「黄金の国ジパング」と書いた東方海上に浮かぶ日本に目を向けてきたのであった。

このときを最初として元の使者は文永十年までのあいだ、七回も派遣された。

ときの謙倉幕府政権は、胆(きも)、甕(かめ)のごとしといわれた北条時宗であった。

時宗は決然とこの国書を黙殺した。そして西国の御家人にたいして警戒体制にはいることを命じると同時に、九州に所領をもちながら東国に在住する御家人たちを帰国させた。

文永十一年十月三日、元の戦艦九百隻は二万八千の蒙古・高麗の軍勢をのせて合浦(がっぽ、馬山)を発し、五日には早くも対馬(つしま)の沖合に姿をあらわした。

対馬の守護代宗助国はみずから八十騎を率いて佐須浦に馳せ向かった。

蒙古軍が上陸を開始したのは翌六日の早朝であった。

助国は一族郎党をはげまして敵陣に突入したが、衆寡(しゅうか、多い少ない)敵せず全軍枕をならべて討死した。

このとき助国の家臣斎藤兵郷三郎は、矢つき刀折れたのちも、石をもって敵の頭をくだくという壮烈な戦いぶりだったという。

助国奮戦の佐須浦はいまの小茂出海岸である。

はるかに巨済の島影をのぞむ浜辺に戦跡小茂田浜の碑が潮風にさらされて立っている。

蒙古軍は島内を掃蕩し、島民をみつけ次第虐殺し、ついで十四日壱岐(いき)島を襲った。

壱岐の守護代平景隆毛一族百余騎をあげて防戦したが、これもまた激戦ののちに全滅した。

このとき、蒙古軍は島内の日本人の男は全部殺し、女は暴行を加えたのち掌に穴をあけ、繩を通して珠数つなぎにし、舷にかけたという。

こうして勝ちはこる蒙古の船団は、日本の本土、九州の博多に針路を向けた。

壱岐からの急報をうけた鎮西奉行の太宰少弐経資(しょうにつねすけ)は、急ぎ大友・菊池・島津ら九州各地の諸将に命じて防衛体制をととのえた。

博多湾の沿岸を埋めつくす日本軍の前に、十九日、蒙古の大船団があらわれた。

そして早くも翌二十日、今津・箱崎・百道原(ももじばら)の海岸に上陸を開始した。

少弐景資(経資の弟)の指揮のもとに日本軍は激しくこれを迎え撃った。

しかし蒙古軍相手の戦争は、これまでの戦闘とは勝手がちがって、日本軍は苦戦を強いられた。

まず戦法のちがいだ。

日本には合戦に先だって矢合わせという行事がある。 |

蒙古軍上陸の百道原(ももじばら)海岸

|

この戦いに初陣の少弐経資の子資時はわずか十二、三歳の少年だったが、ただ一騎乗りだして名乗りをあげ、戦闘開始の鏑矢(かぶらや)を放ったが、わけのわからない蒙古兵は太鼓や鉦(かね)をたたいて爆笑するだけだった。

戦闘に入ると、日本は源平以来の一騎討ち戦法なのにたいし、蒙古軍はみごとな集団戦法でこれを包囲し、全滅させてしまう。

そのうえ、日本軍が重い鎧兜で身をかためているのに、蒙古軍は身軽な軍装て軽快に動きまわる。

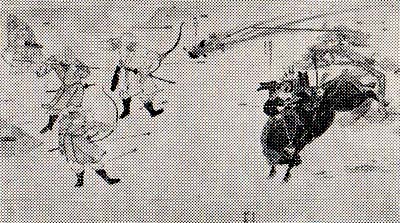

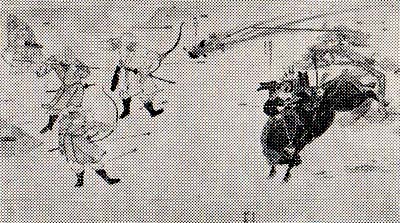

鉄砲に悩む日本の武士 蒙古襲来絵詞 |

蒙古の軍船に斬込む日本軍 蒙古襲来絵詞 |

これにもまして日本軍を悩ましたのは、新兵器「鉄砲」であった。

蒙古襲来の模様は「蒙古襲来絵詞」でよくわかるが、その上巻に竹崎季長の馬前に炸裂している砲丸が描かれ「てっはう」と注記がある。

『八幡愚童記』に

| 「てっはうとて鉄丸に火薬を包んで、烈しくとばす、あたりて破るる時、四方に火炎はとばしりて、煙を以てくらます、又その音はなはだ高ければ、心を迷わし、きもをけし、目くらみ、耳ふさがりて、惘然(もうぜん)として東西を知らず」 |

とある。

とにかく日本軍にとって、これは前代未聞の脅威的な武器だった。

戦闘は終日つづいたが、博多・箱崎が攻略されて日本軍の敗色はしだいに濃くなり、日没に至ってついに総崩れになった。

日本軍にとって幸いだったのは、蒙古軍が日本軍の夜襲をおそれ、その夜は全軍を船に撤退させたことだった。

その夜、突如として博多湾に暴風雨が襲い、蒙古の船団のほとんどは怒濤にのみこまれてしまったのである。

「高麗史」によると、このときの蒙古軍の損害は一万三千五百人というから、一夜にして半数の兵を失ったわけである。

文永の役(第一次蒙古襲来)はこうして蒙古軍の失敗に終った。 |

志賀島の蒙古軍上陸地

|

しかし、蒙古は日本征服をあきらめない。

翌建治元年(一二七五)四月、またもや元使がさらに強硬な国書をもって来日した。

北条時宗はこれを江ノ島竜ノ口で斬り、一段と九州沿岸の防備を固めることを命じた。

そのためにつくられたのが石塁である。

西は今津の長浜から東は箱崎までの二十キロにおよぶ石塁は、建治二年八月に完成した。

しかし現在では、この石塁は福岡市の西部、今津付近と西新町に一部が残っているだけだ。

弘安二年(一二七九)六月、最後の元使がおとずれたが、時宗はこれも博多で斬った。

翌三年、元は第二回の日本遠征をくわだて、遠征軍を編成した。

忻都(きんと)・洪茶丘(こうさきゅう)・高麗の金方慶の三将が蒙・漢四万の東路軍を率い、阿刺罕(あらかん)・范文虎(はんぶんこ)が江南軍十万を率いてそれぞれ合浦(がっぽ)・慶元・南シナを出発し、壱岐で合流して一挙に日本を衝くという計画である。 |

蒙古襲来の石塁址 福岡市西新町

|

弘安四年五月三日、東路軍は合浦を出発して、対馬・壱岐を侵して江南軍との合流を待たず博多に迫った。

その船団が博多湾に姿をあらわしたのに六日のことであった。

石塁に拠って迎えうった日本軍はよく戦ってこれを撃退した。

そこで東路軍は一部を志賀島に上陸させ、陸づたいに博多に侵入しようとした。

島といっても志賀島は、海の中道とよばれる砂州である。

しかし日本軍は、馬を飛ばして志賀島に走り、これと激闘した。

日本軍は、さらに小舟で敵船を襲撃するという果敢な戦いを挑んだ。

肥後の竹崎秀長などは、敵船に乗り移っての自分の奮戦ぶりを[蒙古襲来絵詞]に描かせている。

また「八幡愚童記」には河野通有の奮戦ぶりがくわしく記されている。

通有は郷里を出立するとき、もし敵が押しよせてこなかったら逆に自分の方から異国に攻めこむという起請文を氏神の前で焼き、その灰をのみ下して博多におもむいたのである。

宿願かなって敵と相まみえた通有は一族郎党とともに敵船に乗りこんだ。

さんざんに矢を射かけられ、五、六人の郎党も射倒され、伯父も手疵(てきず)を負い、通有自身もまた左肩を石弓で射られてしまった。

しかもなおひるまず敵船にとびこみ、敵将の一人を生捕りにするという殊勲をあげたのである。

こうした日本軍の果敢な戦いぶりに、さすがの東路軍も恐れをなして、一旦壱岐に引きあげた。

ここで江南軍の到着を待ったのである。

しかしたのみの江南軍は一向にあらわれず、疾病の発生

* と食料不足は東路軍を悩ました。

* 疫病の発生 昔から今回のようなコロナ騒ぎは何度もありました。奈良の大仏も疫病が流行したから、その撲滅を祈願して聖武天皇が造ったものです。コレラ、ペスト、チフス、黒死病も疫病――いわゆる伝染病です。結核も弱い伝染病だったので、昔は患者は隔離されて療養しました。

士気はおとろえ、諸将の対立も起りはじめた。江南軍の先鋒隊が壱岐に到着したのに六月も末のころであった。

大将の阿剌罕(あらかん)が病いに倒れて阿塔海(あたはい)にかわったため、出発が遅れたのであった。

博多の日本軍は蒙古軍が壱岐にいることを知ると、二十九目から七月二日にかけ、白昼堂々と攻撃をしかけた。

しかし、このころようやく江南軍の主力が到着し、平戸島で東路軍に合流した。

こうして巨大な船団にふくれあがった元軍は、いよいよ本格的な日本侵入の態勢をととのえ、博多沿岸をうかがった。

蒙古襲来の報は日本全土にとび、朝野はあげて神仏に敵国降伏の祈願を捧げた。

亀山上皇はわが命にかえても国難より救いたまえと念じた。

福岡市にある箱崎神宮の楼門にかかる「敵国降伏」の扁額(へんがく、表札)は上皇の宸翰(しんかん、自筆の文書)を模したものだという。

執権時宗も小指を刺して血をしぼり、経文を血書して祈願した。

時宗の師、無学祖元は、この経文の一字一句一画までことごとく神兵と化して異敵を撃ちたまえと祈った。

日本をあげての祈願が天に通じたのが、閏七月一日の夜半、突如として大谷風雨がふたたび博多湾を襲ったのである。

海上の蒙古艦隊は激浪にもてあそばれ、相ついで海の藻屑となった。

一夜あけた博多湾上には、すでに戦闘能力のない蒙古船が破損して漂っているのみであった。

日本軍はこれらの蒙古船に大挙して襲いかかり、あるいは斬り、あるいは生捕りにした。

浮虜の数は二、三万に達したという。

弘安の役(第二回蒙古襲来)はまたもや蒙古の失敗に終った。元の正史である『元史』は言う。

「至元十八年七月、軍兵壱岐平戸に至って颶風(台風)に遇い舟を壊す、文虎(范文虎(はんぶんこ)・蒙古軍の将軍)溺らしめられて漂流すること一昼夜なり。

さいわい敗板(はいばん)に附いて生きるを得たり、ついに堅艦に択してこれに乗れり。

卒十余万千、五竜山下に棄つ。ことごとく日本に殲せらる」 |

蒙古軍上陸の百道原(ももじばら)海岸に立つと、沖に残島(能古島)と志賀島が浮かぶ。

志賀島は千九百年前に漢の光武帝が倭の奴国王に贈った金印の発堀されたところである。

その記念碑の前をすぎて岬に出ると草むらの中に蒙古軍兵士の墓が埋もれ、供養塔が博多湾を見下して立っている。

かっての激戦地を眺め、異国で果てた蒙古兵らはなにを思うのであろうか。

4 笠置山の合戦 top

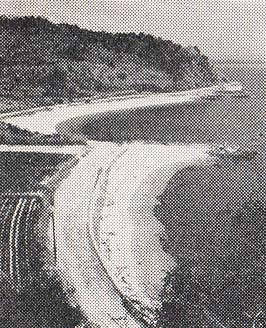

関西本線笠置(かさぎ)駅に降りると、すぐ東にまるで椀を伏せたような形のよい山が見える。

それが笠置山である。

春は桜、秋は紅葉の名所として賑わうこの山は、元弘三年(一三三一)のむかし、鎌倉幕府の大軍と後醍醐天皇の軍勢とが死闘をくりひろげた古戦場である。

当時天皇家は二つに分裂していた。いわゆる大覚寺統と持明院統である。

この二統が交互に天皇を出していたわけだ。

後醍醐天皇より八代前の後嵯峨天皇に後深草天皇と亀山天皇の二人の皇子があった。

後嵯峨天皇は弟の亀山帝を愛して、その子孫に皇統を伝えようと願った。

そこで後深草天皇は幕府に力添えをたのみ、ときの執権北条時宗が仲に入って、両帝の子孫が交互に即位するよう取り計らったのである。

亀山天皇の御所は大覚寺にあり、後深草天皇のそれは持明院にあったので、世にこの両統を大覚寺統、持明院統というのである。

皇位を独占できなくなった大覚寺統が持明院統を、そして背後にある幕府を憎むようになったのは自然のなりゆきであった。

大覚寺統の後醍醐天皇は豪邁(ごうまん)な人柄で、幕府に奪われていた天皇の実権をとり返そうという覇気(はき)にみちあふれていた。

そして実際に討幕の企てをめぐらしたが、いちはやく幕府方に察知されて失敗に終った。

正中の変(一三二四)がこれである。

幕府にとって後醍醐天皇は危険きわまりない存在であった。

そこで持明院統の量仁親王を皇太子に立てて天皇に退位をせまった。

天皇としては自分の子孫への皇位継承を強く望んだが、それも不可能となった。

ここに至って、後醍醐天皇の幕府じたいする怒りは、ついに再度の討幕計画となってあらわれたのである。

元弘三年四月、天皇の討幕計画が謙倉の幕府に伝わった。

そこで日野俊基らが、首謀者として捕えられ斬罪、流罪に処された。

しかし、真の首謀者が後醍醐天皇である以上、幕府の追求が天皇の身辺にのびてくることは必至である。

八月、幕府の京都出先機関である六波羅探題はついに天皇の逮捕を決行することになった。

しかし、天皇はいち早くこの情報を入手し、二十四日の夜、花山院師賢(もろかた)を身替りとして天皇の與(こし)にのせ、比叡山にのぼらせ、みずからは三種の神器をたずさえて南都東大寺へ脱出した。

そして二十七日、さらに笠置山に移ったのである。

|

笠置山と木津川 京都府相楽郡笠置町

笠置山登山口

|

笠置山の碑

|

笠置山(かさぎやま)は北に木津川、東に布目川、西に滝打川の谷をめぐらし、南は柳生(やぎゅう)、月ヶ瀬の原始林につらなり、『太平記』に「かの笠置山と申すは、山高うして一片の白雲峰をうずみ、谷深うして万仭(まんじん)の青岩路を遮る」と記された天然の要害である。

ここには吉野の大峯山(おおみねさん)とならんで修験者の道場になっていた笠置寺がある。

この寺は白鳳年間に天武天皇の勅願によって建立されたと伝えられ、鎌倉時代には四十九の院坊がたちならんで隆盛をきわめていた。

しかし、これからはじまる笠置山の合戦で焼出し、現在のこるのは福寿院だけだ。

笠置に入った天皇は、まず山頂を本丸にして行在所をもうけた。

そこはいま玉垣でかこまれているが、すぐ下に弥勒(みろく)石、文珠(もんじゅ)石、薬師石の岩壁が立ち並ぶ要害の場所だ。

一ノ木戸は仁王門付近、二ノ木戸は八丁坂の中腹に、最前線の三ノ木戸は八丁坂の入口に設け、それぞれ柵や逆茂木(さかもぎ=強固な柵)を立てて備えを固めた。

こうして六波羅勢の襲来を備える一方、天皇は諸国に兵をつのった。

しかし馳せ参じたのは、近国の土豪ばかりで、名だたる武将の決起はなかった。これではまことに心もとない。

こうしたある夜、天皇は不思議な夢をみた。大きな常盤木があって、南側の枝の葉がよく茂っている。

その下に公家が居ならんでいるが、上座の席にはだれも坐っていない。

そこヘ一人の童子があらわれて、木の陰に南面した席をしめして、「これが天皇のために設けた玉座でございます」と言って飛び去ったのである。

夢からさめた天皇は、その夢の意味をいろいろ考えているうちに、ふと、木に南と書けば楠という字になることに気がついた。

そこで近侍のものに、この付近に楠木という武士はいないかとたずねたところ、河内国金剛山のふもと赤坂に、楠木多門兵衛(たもんひょうえ)正成(まさしげ)という武士がいることがわかった。

そこで早速使いの者をやって、楠木正成を召したという。

以上は『太平記』にある話だが、ここに初めて歴史の上に登場してくる楠木正成ほど、有名でありながら素姓のわからない人物はないだろう。

家系も謎だし、父の名前さえ正遠、正玄(まさはる)、あるいは正康などという説があってはっきりしない。

「天竜寺文書」に京都臨川寺領の和泉国若松荘に、「悪党楠兵衛尉(ひょうえじょう)」が押し入って乱暴したらしいことが記録されている。

この悪党楠兵卒が正成であることは確かだ。

悪党といっても、そのころと現在では言葉の意味がちがっている。

善悪の悪というより、「強い」といったニュアンスである。

平治の乱に活躍した「悪源太義平(よしひら)」などの場合もそうだ。

この時代の「悪党」には野伏、あぶれ者など強盗・殺人を業とする者もいたし、荘園の主や幕府に反抗する地主もいた。

前者が浮浪の集団なのにたいし、後者はれっきとした小領主・土豪である。

正成もまた、赤坂のあたりに本拠をもつ土豪であった。

現在、正成のものと伝えられる筆跡がいくつか残るが、それらを見るとかなり教養のある人物と思われる。

『太平記』は正成が後醍醐天皇に通じたのは笠置へ召されてからと記しているが、それ以前にすでに志を通じていた気配もある。

若松荘に押し入って年貢を徴発したのも、あるいは天皇の指示によるものと考えられないこともないのである。

ともあれ、正成はただちに笠置へ参候し、

「正成ひとりが生きていると聞し召さば、聖運は、かならず開けるものと思し召されるよう」

と頼もしい言葉をのこし、赤坂へ帰って挙兵の準備にとりかかった。

天皇のほうも乏しい兵力を割りふって防衛態勢をととのえた。

三河の豪族足助次郎重範が大手を守り、柳生永珍か搦手(からめて)にまわった。

錦織判官代俊政と石川義純は天皇の親衛隊として城内を固め、東方の経塚山には天皇の皇子護良(もりなが)親王がこもった。

さらに木津川の対岸にまで布陣し、六波羅勢を待ちうけた。その勢(いきおい)およそ三千と言う。

ところで、六波羅(ろくはら=幕府側)勢は天皇の與にのって比叡山へ向かった花山院師賢を、まことの天皇と思って追撃した。

そして比叡山の僧兵と東坂本で衝突したが、これは六波羅勢の敗北となった。

しかし、比叡山の僧兵も、自分たちが守ったのが替玉だとわかると、たちまち引き揚げてしまった。

六波羅勢はまた、まことの天皇は笠置にこもったことを知った。

そこで九月一日、宇治の平等院で勢揃いし、北条範頼が総大将となって総勢七万五千の大軍をもって笠置に向かった。

攻撃がはじまったのは九月三日からである。

『太平記』によれば、東西南北の寄手が相近づいて閧(とき)を作る。

その声百千の雷の鳴落ちるが如くにして、天地も動くばかりであったと言う。

これにたいして城中からはなんの応(こた)えもなく、しんと静まり返っている。

そこで寄手(よせて)は蔦葛(つたかずら)にすがり、岩をよじのぼって仁王門のあたりまで迫った。

そこでふと上を見あげると、錦の御旗を凰になびかせて、天皇勢三千余騎が、城壁の上にずらりと勢ぞろいして待ちうけていた。

寄手が茫然と立ちすくんでいると、天皇方の足助次郎重範がすすみ出て名乗りをあげ、三人張りの強弓をひきしぼってひょうと放った。

谷ひとつ渡って飛んだ矢は寄手の荒尾九郎を貫き、つづく二の矢はその弟弥五郎の眉間に突き立った。

これをきっかけに両軍入り乱れての戦闘が開始された。

寄手は圧倒的な多数をたのんでじりじりと攻めのぼってゆく。

しかしこのとき天皇方の般若寺の荒僧、本性房が、普通の人なら百人かかっても動かせないような巨岩をかるがるとつづけさまに投げ落した。

さすがの六波羅勢もつぎつぎと打ち砕かれて転落してゆき、谷底は死人で埋まってしまった。

そのため、合戦が終ったのちも、木津川の流れは血に染まって、紅葉のかげを流れてゆく水の色さながらになった。

それからこの谷は地獄谷とよばれたという。

大軍を擁する六波羅勢も、この要害を攻めあぐんで山麓を遠まきにするばかりだった。

その間に天皇挙兵の報は鎌倉にとどき、幕府は諸国の軍勢二十万八千騎を急ぎ京都へ向けて出発させた。

その大軍がまだ到着しないうちに、楠木正成が赤坂城で挙兵したとの報せが伝わり、六波羅勢を狼狽させ、逆に天皇方の志気をふるい立たせた。

しかし、幕府の援軍は続々と笠置山めざして群らがり集ってきた。そして笠置山の最期がおとずれる。

二十八日の夜、寄手の将長崎高貞の陣にあった備中の住人陶山義高、小見山次郎らは五十人ばかりの決死隊を組織して、折りからの風雨にまぎれ、岩壁をよじのぼって城内に忍びこんだ。

一旦はみとがめられたが、とっさに「われらは大和勢の見廻りである」と称してあざむいた。

そして山内の寺坊につぎつぎと火をかけると、烈風にあおられて城中はたちまち火の海となり、大混乱におちいった。

すかさず数万の寄手が一気に攻めかかり、天皇方の必死の防戦も甲斐なく、ついに落城してしまった。

天皇は近侍の藤原藤房、季房のわずか二人を供に笠置をのがれた。

赤坂城の楠木正成を頼ってゆくつもりだったが、まる二日間山道をにげまどったあげく、たどりついたのは山城国綴喜(つづき)郡多賀村の有王山であった。

松風を雨の降る音かと木の陰に身をよせると、下露がはらはらと天皇の袖にかかる。

| さして行く笠置の山を出でしより あめが下には隠家(かくれが)もなし |

この御製に藤房は涙をおさえて詠み返した。

| いかにせむ たのむ陰とて立ちよれば なほ袖ぬらす松の下露 |

ここで天皇は幕府軍に捕えられ、宇治から京都へ送られた。

笠置をおとしいれた幕府軍は勢いをかって十月十四日、楠木正成のこもる赤坂城に押し寄せた。

一軍は大仏貞直、二軍は金沢貞冬、三軍は江馬越前入道、四軍は足利高氏を大将とする総勢一万の大軍である。

迎えうつ楠木勢はわずか五百余人、城はとみればわずか方四町に足りぬ小城で、まことに粗末な構えだった。

幕府軍はひと揉みに揉みつぶそうと攻めかかったが、正成の智略縦横の奇策に翻弄(ほんろう)されていたずらに死傷者を出すばかりだった。

しかし、楠木勢は急な籠城だったためにたちまち食糧が尽き、二十一日に落城してしまった。

このとき正成は戦死者を集めて焼き、全員が自害したようにみせかけて、闇にまぎれて脱出したという。

たのみの楠木正成も消息を絶ち、皇子護良親王の行方もまた知れない。

こうした状況で、捕われの後醍醐天皇は心ならずも皇位を持明院統の光厳天皇に譲ずり、翌年三月、隠岐島へ流されたのである。

こうして後醍醐天皇の討幕の挙兵はひとまず滅(つい)え去ったのであった。

5 吉野・千早の合戦 top

笠置山の戦に敗れて後醍醐天皇は隠岐へ流されたが、皇子護良(もりなが)親王の行方は杳(よう)として知れなかった。

幕府方の必死に探索する網の目をかすめて、親王は南都の般若寺へ逃がれ、さらに山伏姿に変装して十津川の奥に潜行していた。

そして吉野、十津川の豪士たちの結集をはかり、再起の機をうかがっていたのである。

親王が吉野山にたどりついたのは、元弘二年(一三三二)六月のことだった。

吉野山は大和南部の山岳地帯に属する吉野山脈が柬北にのびた突端にあたる尾根である。

この尾根全体に吉野桜が咲きみだれ、桜の名所として世に名高い。

ここに蔵王堂を本堂とする金峯山(こんぷさん)寺の堂塔が甍(いらか)をつらね、さらに支峯の堂塔あわせて百数十を擁し、大峯修験宗総本山として栄えていた。 |

吉野山の全景 近鉄南大阪線の終点、吉野駅からケーブルで簡単にいける。

大坂阿倍野橋駅から特急がたくさん出ている。

|

護良親王が吉野にこもったのは、俗に吉野大衆とよばれる僧兵を頼ったことと、吉野山が天然の城塞だったためだ。

主峯を本城とすれば支峯は出城となり、吉野川は堀になる。

『太平記』は「嶺(みね)高うして道(みち)細く、山(やま)嶮にして苔(こけ)なめらかなり。

されば幾十万騎の勢にて攻むるとも、たやすく落すべしとは見えざりけり」とその要害ぶりを伝えている。

親王は吉野の執行吉水院(きっすいいん)宗信(そうしん)法師の率いる僧兵を味方につけ、金峯(きんぷ)神社と水分(みくまり)神社の中間にある高城山を本丸とし、吉野全山に柵や木戸を構えて防備をかためた。

赤坂落域後、鳴りをひそめていた楠木正成がふたたび兵をあげて赤坂城を囲んだのはこの年十二月のことだった。

城将湯浅成仏はたちまち降伏してしまった。

正成はこれを大修築し、さらにその八キロ奥の金剛山に千早城(ちはやじょう)を築いた。 |

金峯山寺蔵王堂 護良親王の本陣となる

|

そして、ここを拠点として大胆にも摂津(大坂)の天王寺あたりまで出撃して六波羅勢(幕府側)を悩ました。

これらの報せはただちに鎌倉にとび、幕府は吉野・赤坂を攻撃するため、阿曽治時・大仏高直・名越元心(げんしん)らを大将として三十万騎を上洛させた。

元弘三年正月下旬のことである。

二月十六日、幕府方の二階堂道薀(どううん)の率いる六万余騎の大軍が吉野山麓に押し寄せてきた。

吉野川をへだてて見あげると吉野の峯々には白旗、赤旗、錦旗が深山颪(おろし)に吹きなびいて、雲か花かと怪しまれるばかりだった。

そして宮方の軍勢は兜の星をきらめかし、鎧の袖をつらねて待ちうけていた。

十八日の朝六時から合戦がはじまった。少勢ながら宮方は天嶮を利して神出鬼没の戦いぶりをみせ、さすがの坂東武者も攻めあぐねて戦は七日七夜つづいた。

ここに吉野の執行でありながら寄手に加わっていた岩菊丸という者があった。

正面からの攻撃を不利と見た岩菊丸は、百五十人ばかりの決死隊を組織して、暗夜にまぎれてひそかに愛染宝塔付近に忍びこんだ。

そして閏二月一日の早朝、鬨の声をあげて山中の堂塔に火をかけ、宮方の陣に乱入した。これと時を同じくして、山麓の寄手も総攻撃にうつり城内になだれこんだ。

宮方は必死に防戦したが、寄せ手はしだいに本陣の蔵王堂に追ってきた。

護良親王はみずから鎧兜に身をかため、薙刀をふるって敵をけちらしたが、落城の時は刻々と迫ってくる。

そこで、いまはこれまでと蔵王堂の前庭にひきあげ、最後の酒宴をひらいた。

このとき親王の鎧には七筋もの矢がたち、顔と腕の傷口から流れる血は滝のようだったという。

それを拭おうともせず、親王は大盃を三たび傾けた。

そして木寺相模が太刀のきっさきに敵の首をさしつらぬき、延年(えんねん、寺院の芸能)を舞った。

戈鋌(かえん)剣戟を降すこと電光の如くなり

磐石を飛ばすこと春の雨に相同じ

さりとはいへども天帝に近づかで

修羅彼がために破らる |

豪壮な蔵王堂の建物を背景にした悲壮きわまりない光景であった。

いま、親王の酒宴の跡は石垣でかこまれ、「護良親王陣所」との石碑が立っている。

こうしている間にも、寄手に蔵手堂近くに追ってきた。

このとき信濃源氏の一族、村上義光(よしてる)は全身に矢を浴びた姿で親王に脱出をすすめ、その鎧を拝領した。

じぶんの鎧をすて、親王の鎧に着がえて義光は蔵王堂の二天門にかけのぼった。

そして親王の一行が落ちてゆくのを確かめると、眼下にむらがる寄手に向かい、

「われこそは後醍醐天皇の第六皇子、一品兵部卿親王尊仁(たかひと)なり。汝ら逆臣どもが武運つきたるときの手本にせよ」 と大音声で叫び、腹一文字にかき切った。

そしてはらわたをつかみ出して投げつけ、刃を口にくわえて壮烈な最期を遂げた。

二天門跡には「義光忠死の所」と刻んだ石柱が立っている。

一方、落ちゆく親王の行手に早くも北条勢があらわれ、一行は重囲に落ちた。

このとき義光の子兵衛蔵人義隆はただ一人でふみとどまり、一時間ばかり敵を支えた。

忠節は石のように固くとも、その身は金鉄ではない。ついに数十か所の傷を負って討死した。

義隆奮戦の地は「吉野隠し」といわれ、近くに義隆の墓が桜に囲まれてひっそりと立つ。

義隆が身をもって追撃をはばむ間に護良親王は辛くも吉野を脱出して高野山にかくれ、ついで楠木正成のこもる千早城に走ったのである。

寄手の大将二階堂道薀(どうかん=貞藤)は、義光の首を親王の首として六波羅へ送った。

そこではじめて偽首だとわかったという。

ケーブルの山上駅の北方峰の薬師に宝篋印塔が立つが、これが義光の墓である。 |

村上義光(よしてる)の墓 吉野山峯の薬師

|

吉野での戦いがつづけられている間に、楠木正成の本拠赤坂城でも激戦が展開されていた。

近鉄富田林駅からバスで二十分ばかりゆられると赤坂城跡に着く。

千早川にのぞんだ丘に城址碑が立っている。

城址から千早川をへだてた東方の台地に「楠公誕生地」の碑が立ち、近くに「楠公産湯(うぶゆ)の井」と称するものもある。

ほかに正成が再建したといわれる国宝の建水分(たけみまくり)神社、楠木氏の菩提寺観心寺など、付近には楠木氏ゆかりの史蹟が数多い。

正成はこの赤坂城から八キロ奥の千早城にかけて十七支城を築き幕府軍を迎えうったわけだが、いまは蜜鉗(みかん)畑のつらなる平和な里で、かつての血なまぐさい戦の跡はしのぶすべとてない。

幕府軍の攻撃が開始されたのは二月二十三日からである。

正成は千早城で指揮をとり、赤坂城には平野将監入道を入れて守らせた。

将監は大軍を迎えうって善戦したが、やがて城の用水路を絶たれて降伏した。

閏二月一日というから、ちょうど吉野が陥落したのと同じ日である。

赤坂城が落ち、のこるはその奥にある干早城のみとなった。

この城について『太平記』は

「東西は谷深く切れて人の上るべき様もなく、南北は金剛山につづきて而(しか)も峯絶えたり。

されども高さ二町ばかりにて、廻りは一里に足らぬ小城」 |

と述べている。

|

千早城登山口 大阪府南河内郡千早赤阪村

|

千早城本丸址 現在千早神社があり、楠木正成・正行父子を祭る

|

赤坂から南へ千早に至る道は金剛山への登山口で行きどまる。

そこから六百七十五段におよぶ石段が山上へつづいている。

頂上の本丸跡にある千早神社は正成、正行父子を祀ったものだ。

この千早城にこもるのは正成以下一千余騎、それにひきかえ北条勢は、吉野・赤坂の寄手を加えて百万余騎と『太平記』にある。

もちろん百万などとは信じられないが、吉野・赤坂の攻撃軍も合流しだのだからとにかく大軍だった。

これを正成は得意の智謀奇略を駆使してさんざんに苦しめた。

その戦いぶりを『太平記』によって見てみよう。

幕府軍はなんのこれしきの小城とばかり、一どきに城ことりついた。

相手を充分に引きつけておいてから、正成は高い櫓の上から大石を落しかけた。

幕府軍はなだれをうって谷底へ転落してしまったその死傷者は数しれず、軍奉行の長崎四郎左衛門尉が書記十二人をつかって三昼夜ぶっ通しで注記しなければならぬほどだった。

軍奉行の長崎高貞は、このままでは損害がふえるばかりと見て、城を包囲して兵糧攻めにすることにした。

しかし、あまり長陣がつづいたので寄手は退屈し、連歌師をよんで句会を開いたり、碁、双六で瑕をつぶすという有様だった。

一方、城中でも退屈したので、正成は一策を案じて六波羅勢を挑発することにした。

藁(わら)でつくった人形二、三十に甲胄をさせて夜のうちに城の麓に立てならべ、夜明けとともにどっと鬨をつくった。

寄せ手は、すわ城方が討って出たぞと、われ先きに攻めかかる。

そこを見すまして大石を落しかけると、押しつぶされた者三百余人、半死半生の者五百余人に及んだ。石に打たれて死んでも高名にならず、怖がって進めない者も物笑いになるといった有様で、またしても幕府軍は惨敗の憂き目をみたのである。

再度の惨敗に幕府軍はいよいよ戦意を喪失し、ただ城を遠巻きにしているばかりである。

そのうち淀川べりの江口、神崎あたりの遊女をよんで騷ぐ大将まであらわれた。

名越遠江入道と同兵庫助は伯父、甥の中でありならが双六のことで口論のあげく、刺しちがえて死んでしまった。

そこで互いの郎党二百人が乱闘するという始末。

これが鎌倉に聞えたのか、三月四日になると「合戦をつづけよ」という下知(げち=指令)がとどいた。

そこで幕府軍は、こんどは大木をあつめて幅一丈五尺、高さ二十丈の梯子をつくり、大綱を二、三千本つけ、滑車で巻き立て、城壁に立てかけた。

寄せ手はわれ先きにとこの梯子をつたって渡りはじめた。

すると城内からは松明に火をつけて投げ、水弾(みずはじき、ポンプ)で油を注いだので、梯子はたちまち燃えあがった。

前の者は進めないので立ち止ると、後からはどんどん押してくる。

そのうち梯子が燃え折れて、数千人の軍兵が一時に谷底へ転落してしまった。

こうして幕府の大軍が千早城ひとつを攻めあぐんでいる間に、古野・十津川の野武士どもが、ここかしこの峯や谷に出没して幕府方の糧道をふさいだ。

このため、寄手は動揺して逃亡する者が相つぎ、はじめ百万の軍勢がのちにはわずか十万に減ってしまったという。

千早城が難攻不落だったことは確かだが、『太平記』の伝えるこれらの奇策は作り話だろう。

ただし、正成がゲリラ戦に長(た)けていたことは事実だった。

やがて反幕府の勢力の蜂起が各地でおこりはじめた。

播磨では赤松則村、伊予では土居通茲、得能通綱、九州では菊池武時、陸奥では結城宗広といったぐあいである。

そして隠岐へ流されていた後醍醐天皇も閏二月二十四日、島を脱出して伯耆(ほうき=島根県)の名和長年一族を頼り、船上山に挙兵し、諸国の武士へ決起をうながす綸旨を発した。

執権北条高時は、天皇の入京を防ごうとして、急ぎ足利高氏らを上洛させた。

しかし諸国の情勢をうかがい、北条氏の命運もこれまでと見切りをつけた高氏は、四月二十九日、丹波国篠村八幡宮(京都府南桑田郡篠村)の社前で叛旗をひるがえし、六波羅を攻め落した。

それから十日後の五月八日、関東では新田義貞が挙兵して鎌倉に迫り、北条氏の命運はまさに風前の灯となった。

6 鎌倉幕府の滅亡 top

元弘三年(一三三三)五月八日、新田義貞は本拠の上野(こおずけ)国新田庄(群馬県新田郡)の生品(いくしな)明神で打倒北条の兵を挙げた。

義貞はこの年三月まで千早城攻めに加わっていたが、天下の形勢をみて、北条氏にみきりをつけ、病気と称して上野国へ帰った。

このころ、後醍醐天皇の綸旨をうけていたらしい。

本国で挙兵の機をうかがうこと二か月、ついに挙兵したのであった。

義貞軍は怒濤のように鎌倉をめざして南下した。 そして十一日に小手指原(こてさしがはら、埼玉県所沢市)で、翌十二日には久米川(くめがわ、東京都東村山市)で北条軍をけちらした。

北条方は多摩川の分倍河原(ぶばいがわら)に退いて、ここを最後の防衛線として死守することになった。

分倍河原は東京都府中市の西南郊にあたる。

「分倍河原古戦場」の石碑が京王線分倍河原駅の近くの民家の庭に立っているが、いま多摩川は流れが変ってずっと南方を流れているため、河原とは名のみの住宅地になってしまっている。

ここを破られれば鎌倉街道を南下して鎌倉までは一本道である。

途中に防衛拠点もない。北条方としては文字通り最後の防衛線だった。

十四日の夜、北条高時の弟、泰家を大将とする援軍が到着し、十五日朝から合戦がはじまった。

双方ともに、剛勇無比の坂東武者である。戦いは激烈をきわめた。 |

分倍河原古戦場碑 東京都府中市

|

この日は新田勢の旗色が悪く、義貞が先頭にたっての奮戦もむなしく、苦戦の末に敗退した。

ここで北条方が追撃したら、あるいは義貞も討死したかもしれない。

しかしもう敵は立ちあがれないがるうと油断したのが命とりになった。

『太平記』には「是ぞ平家の運命の尽きぬる処のしるしなり」とある。

平家、というのは北条氏が平氏の流れをくんでいるからだ。

翌十五日未明、義貞の軍勢は河原の葦の茂みにかくれ、ひそかに北条軍の陣地に迫った。

そして、一時に鬨の声をあげて北条の陣営になだれこんだ。

不意をつかれた北条勢はさんざんに打ち破られて敗走した。

大将泰家も関戸のあたりですんでのところで討ちとられようとしたのを、家臣の横溝八郎が防ぎ戦っている間にようやく命びろいし、鎌倉へ逃げもどった。

いまも「三千人塚」といわれる石碑がこの古戦場に立っているが、このときの戦死者を葬ったところだという。

分倍河原の敗戦に幕府は驚愕した。六波羅陥落の報せがそれに輪をかけた。

そこで急ぎ諸将が軍議して、兵を三方に割いて鎌倉を死守することになった。

鎌倉は南に相模湾をひかえ、東・北・西の三方を山で区切られている。

外部から鎌倉に入るには七つの切通し(名越・朝比奈・小袋・亀ヶ谷・化粧坂・極楽寺坂・大仏)を通るほかはない。

この切通しさえ厳重に固めれば鉄壁の要害になる。

新田軍の来攻は小袋坂・化粧坂・極楽寺坂が予想された。

そこで幕府は金沢貞将を化粧坂、赤橋守時を小袋坂、大仏貞直を極楽寺坂に出撃させた。

これにたいし、新田義貞は大館宗氏の軍を極楽寺坂方面へ、堀口貞満を小袋坂へ向かわせ、みずからは主力を率いて化粧坂へ押し寄せた。

かくて十八日から攻防戦の火ぶたがきられたのである。

小袋坂方面にむかった赤橋守時は州崎(大船)まで出陣したが、たちまち敗れて白刃し、北条勢は円覚寺・建長寺の門前を山内まで退き陣を立て直した。

化粧坂でも激戦が展開された。この坂は藤沢から深沢、葛原岡をへて鎌倉に入る切通しである。 |

小袋坂 北鎌倉から鎌倉に入る要路

|

坂の長さは、わずか八十メートルにすぎないが、北条勢の奮戦はめざましく、四日後の二十二日になってもなお抜けない。 寄手は、多数をたのんで新手を入れかえ入れかえ攻めこむが、鎌倉勢もまたここを先途と支えて戦った。

親は子が討たれても助けずにその屍をのりこえて戦い、主が射落されても郎党は引き起そうともせず、その馬にのって戦いつぐ。

鬨の声は山谷にみちて天をひびかし、地を動かすばかりであった。

こうして化粧坂の戦いが一進一退をつづけるうちに、極楽寺坂方面へ向かった大館宗氏が一旦は鎌倉に突入したが、ただちに反撃されて討死したとの報せが義貞のもとにとどいた。

そこで義貞は急拠軍を転じて極楽寺坂に向かった。

義貞が明けゆく月に敵の陣をみると、極楽寺の切通しには鎌倉勢が木戸を構えてひしひしと固め、抜くべきすべもない。

そこで稲村ヶ崎に向かった。

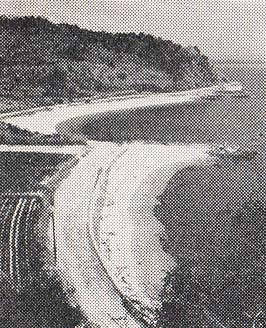

稲村ヶ崎は由比ヶ浜の西端に突きでた岬で、ここを起点に西へ七里ヶ浜が一直線に腰越までのびている。

嶮しい断崖が波しぶきをあび、とうてい軍勢が通れる場所ではない。

むりに押し通ろうとすれば、海上には敵船がふなばたをつらねて浮かび、横矢に射ようと待ちかまえている。

このとき義貞は馬からおりて兜をぬぎ、海を伏し拝んで、

「願わくば潮を万里の外に退け、道を三軍の陣に開かしめ給え」と竜神に祈りをささげ、黄金づくりの太刀を波さわぐ海中に投じた。

すると不思議にもその夜の月のいり方(かた)に稲村ヶ崎の海岸はみるみる干上がった。

敵船も落ちゆく潮にさそわれて、はるか沖へ遠ざかってしまった。 |

稲村ヶ崎 新田義貞の徒渉(としょう)伝説地碑

今はここは海浜公園になっていて、この東が鎌倉側の由比ヶ浜、

西が江の島側の七里ヶ浜である。

|

そこで義貞は六万の兵を率いて由比ヶ浜沿いに鎌倉へ乱入した。

以上は『太平記』の伝えるところだが、義貞は干潮の時刻をみはからって刀を投じるといった芝居を演じ、味方の志気をふるい立たせようとしたのだろう。

稲村ヶ崎は、昭和十三年に切通しが完成して江ノ島と謙倉をつなぐ幹線道路となり、車の往来の絶えまがない。

その道路脇に稲村ヶ崎古戦場の碑が立つ。

岬の突端にある見晴し台に立つと、東に鎌倉、逗子、遠く城ヶ島方面が、空と海のかなたにとけこみ、西は七里ヶ浜の先に江ノ島が絵のように浮かび、その左方に富士が雄大な裾野をひろげている。

そして晴れた日には南方の海上に淡く伊豆大島まで望むことができる。

義貞軍が市中に突入すると、これに呼応して小袋坂・化粧坂の義貞軍も一挙に北条陣を突破して市内に乱入した。

極楽寺坂の守将大仏貞直は討死し、化粧坂の守将金沢貞将は山内に退いて自刃した。

前と後からはさみ討ちにあい、北条勢はたちまち進退きわまって崩れ立った。

それでもなお最後の一兵ままでも戦って力尽き討死する者が多かったが、なかにはおめおめと降参して恥をさらす者もあった。

たとえば島津四郎である。浜辺の陣が破られ、新田勢が早くも若宮大路まで攻め寄せたと聞くと、高時は島津をよんでみずから酌をして酒をすすめ、さらに白浪という名馬を与えて戦場に送り出した。 その威風は堂々とあたりを払って一騎当千の兵と思われた。 そこで新田勢の荒武者が、よき敵とばかり馬を進めたところ、島津は馬からとびおりで兜をぬぎあっさり降参してしまった。

これをきっかけに、重恩の郎党、家人どもで、主をすてて降り、あるいは親をすてて敵につくものが続出し、目もあてられぬ有様であった。

そのうち新田勢は随所に火をかけたので、激しい浜風にあおられ、黒煙は天をかすめて燃えひろがった。

北条高時は小町の館に火が迫ったので、味方の千余騎とともに館の裏手の東勝寺に引き籠った。

このため東勝寺の山内は軍兵で充満した。この寺は北条氏代々の墳墓の地である。

高時に兵ともに防ぎ矢させて腹を切った。

これをみて一門のものが相ついで腹を切り、あるいは自ら首を掻き落した。

総勢二百八十三人が屠腹(とふく=自決)して果てたのである。

血は流れて大地にあふれ、満々として洪水のよう、屍は往来に累々と横たわって、死人の原のようであった。

ここに鎌倉幕府は滅亡したのである。元弘三年五月二十二日のことであった。

北条一門最後の地、東勝寺は北条氏の館跡に立つ宝戒寺の近くにその跡をのこすのみである。 |

北条の館址 いま法戒寺がある。鎌倉市小町

東勝寺址 ここで北条一族が自刃した

|

東勝寺橋を渡った坂の上に、腹切りやぐらと伝えられる洞穴があり、うす暗い中にひっそりと五輪塔が苔むして、北条一門の最期をしのばせている。

『太平記』はこのときの合戦で討死した者は六千余人といっている。

新田勢の死者は厚く葬られたが、敗者の屍はただ野ざらしとなり、野犬の餌食となった。

これを憐んだ鎌倉近在の僧が、白骨を集め、何日もかかって経文の文句を書きつけて葬ったという。

昭和二十八年になって鎌倉の材木座でおびただしい人骨が発堀された。

ほとんどが男のもので、その多くに刀傷のあとがみられ、墨の文字が記されたものもあったところから、鎌倉幕府滅亡の合戦のときのものとみられている。

六波羅が落ち、鎌倉も落ちて、世に元弘の乱とよばれる戦乱がようやくおさまった。

五月二十三日、後醍醐天皇は船上山を出発して、六月五日には京都に帰った。

北条氏の立てた光厳天皇はただちに廃され、後醍酳天皇の親政がはじまる。

いわゆる建武の中興である。しかレ、その平和も束の間のものであった。

7 湊川の合戦 top

|

楠木正成戦没地 湊川神社境内

|

足利尊氏

|

神戸駅にぽど近い湊川(みなとがわ)神社の境内に「史跡旧湊川」の碑と楠木正成の銅像がある。

このあたりは神戸の歓楽街にかこまれているが、境内に鬱蒼と茂る楠の林こさえぎられて、街のどよめきもとどかない。

ここが楠木正成の戦没地といかれる湊川の古戦場だ。

正成が足利尊氏らとともに北条氏討滅の功を賞され、摂津・河内・和泉(いずみ)の国守に任ぜられたのは元弘三年(一三三三)のことであった。

それからわずか三年後の延元参年(一三三六)五月二十五日、こんどは元弘の乱で共に戦った足利尊氏を向うにまわし、ここ湊川の地で戦死しなければならなかったのである。

まことにめまぐるしい世の変転であった。

鎌倉幕府が滅び、後醍醐天皇の親政ではじまったいわゆる「建武の中興」は、理想こそ高かったが現実は粗末なものだった。

政権をにぎった後醍醐天皇がまず手がけたのは、大内裏(宮廷)の造営と諸国への増税であった。

戦後の恩賞も、実際に功のあった武家には薄く、公家には厚いという不公平さであった。

全国の武士たちは早くも新政権に見きりをつけた。

これらの武士が心を寄せたのは足利尊氏(あしかがたかうじ)であった。

尊氏(たかうじ)は名はもと高氏(たかうじ)といったのを、元弘の乱の功により後醍醐(ごだいご)天皇の尊治の一字を与えられて改めたのだ。

足利氏の祖は八幡太郎義家であり、れっきとした源氏の流れをくむ家柄である。

名門でしかも実力者の尊氏に人望が集まってゆくのはやむをえないことというべきだろう。

武士たちは尊氏の下に集まり、かっての幕府をなつかしみ、その再興を望んだ。

これに不安を抱いたのは護良(もりなが)親王だった。

親王は尊氏が第二の北条高時となるのを怖れて、ひそかにこれを除こうとした。

しかし尊氏は逆に天皇の寵姫藤原廉子を通じて、親王が皇位をねらっていると訴え、親王逮捕の許しを得た。

かくて親王は捕えられ、鎌倉に送られて幽閉され、元弘二年七月におこった中先代の乱(北条の残党が起した反乱)のどさくさにまぎれ、尊氏の弟直義に殺されるのである。

尊氏はこの乱を平定するため、征夷大将軍の宣下と、東下を願い出た。

しかし朝廷は尊氏が幕府を再興するのではないかと怖れて、双方とも許さなかった。

そこで尊氏は八月二日、無断で手勢を率い、鎌倉へ向かった。

するとたちまち諸方の軍兵が馳せ参じて、その勢は三万騎におよんだという。尊氏の徳望がしのばれる。

そこで朝廷はその行軍の後を追いかけ、征東将軍に任じたのであった。

難なく北条の残党を鎮圧した尊氏は、そのまま鎌倉にとどまって動かない。

そこで朝廷は尊氏に謀反の志ありとみて、十一月十九日、尊氏討伐の綸旨を下して新田義貞らを鎌倉へ進発させた。

ここに至って尊氏もついに公然と叛旗をひるがえし、箱根・竹ノ下で新田軍を敗り、逃げるのを追って、翌三年正月、京都に入った。

天皇は難をさけて比叡山へ逃れた。

しかし、さらにその足利軍の後を追って鎮守府将軍北畠顕家が奥羽の精兵を率いて上洛したため、尊氏は敗れて九州へ走った。二月十二日のことである。

天皇とともに公家衆も京都へもどった。そして二月二十九日建武の年号が廃され、延元となった。

このとき正成は、

「一旦は勝利を得ましたが、天下はことごとく尊氏になびいております。

義貞を誅伐して尊氏を召返しましょう。そうして君臣仲よくするのが最良の道であります。

その使いにはこの正成が参りましょう」と献策した。

正成には時勢のおもむくところがよく見えていたのだろう。

しかし、勝利におごりたかぶった公家衆に、そのような意見がとりあげられるはずはなく、かえって嘲笑されたのであった。

しかし正成の予想は適中した。

三月二日、九州の豪族菊池武敏を多々良(たたら)浜の戦で破った尊氏は、またたくまに九州一円を制覇し、四月三日には兵船七千隻、五十万の大軍を率い、破竹の勢いで、上洛の軍旅に発ったのである。

このころ、新田義貞は播磨の白旗城を攻めていたが、尊氏の大軍が東上してくると聞き、退いて兵庫に布陣した。

朝廷も急ぎ楠木正成を召して、義貞の救援を命じた。このとき正成はふたたび次のような献策をした。

「尊氏の軍勢は大軍であるから、私が救援におもむいても防ぐのは無理でしょう。

それよりも聖上は義貞とともにひとまず比叡山に行幸あって、私は河内へ退き、尊氏の軍を京都へ入れるがよろしい。

京都は守るに難く、攻めるに易い地勢であります。

糧道を断ちつつ機をうかがい、比叡山と河内から挾みうちにすれば、味方の勝利は疑いのないところであります」

しかし、この策は坊門宰相清忠の反対があって実現しなかった。一年のうち二度までも天皇が比叡山に行幸するのは前例のない事であるというのがその理由だ。

やむなく正成は都を発って兵庫に下った。五月十六日のことであった。

すでにこのとき、正成は討死を覚悟していたのだろう。

途中、桜井の駅(大阪府三島郡島本町大字桜井)で正成は子の正行(まさつら)に、自分の亡きあとの心得を説いてきかせている。

「今度の合戦、天下の安否と思ふ間、今生にて汝が顔を見んこと、これを限りと思ふなり。

正成すでに討死すとききなば、天下は必ず将軍(尊氏)の代になりぬと心得べし。

然りといへ共、いったん身命を助からん為に、多年の忠烈を失ひて、降人に出づること有るべからず」 |

『太平記』にある正成の言葉だ。

楠木父子訣別の地、桜井の駅は、京都と大阪の中間、東海道本線山崎駅の西南方にある。

ここは旧西国街道の沿道で、「楠公訣児之処」「楠公父子訣別の処」の二つの碑が立っている。

涙ながらに河内へ帰る正行(まさつら)を見送った正成は、兵庫に下るとただちに義貞と迎撃作戦をたてた。

そして義貞は和田岬に布陣し、正成はそれより前線の会下(えげ)山に陣した。

会下山は湊川神社にほど近い小丘だが、今は公園になって、「大楠公湊川陣之遺跡」と刻まれた石碑がたっている。

ここからは神戸の市街が一望にながめられる。

これにたいし、足利方五十万の大軍は、海からは尊氏がみずから指揮をとり、陸路は弟の直義が指揮するという二面作戦で進撃してきた。

|

桜井の駅址 大阪市三島郡島本町

京都府との県境に近い淀川の西岸

|

五月二十五日午前六時、足利方の細川一族は兵船五百余艘をつらねて新田・楠木軍の退路を断とうと生田(いくた)に向った。

足利軍の主力が和田岬に上陸したのは十時ころである。

義貞軍はこれを迎えて戦ったが、海上を東に向かう細川勢に背後を衝かれるのを怖れ、しだいに東方へ退いて行った。

一方、正成は一ノ谷方面から進撃してきた直義の軍勢と激戦を交えていたが、新田軍が退いたため、腹背(ふくはい)に敵を受けて進退まったくきわまった。

正成と弟の正季(まさとき)は前後へ駈け、左右へ必死に戦った。

乱戦のさなか、二人の兄弟は別れ別れになっては、また顔を合わせて互いの無事を確かめ、またまた敵陣に割って入った。

それが七度に及んだという。

わずか七百余騎の楠木勢が雲霞(うんか)のような大軍を駈け悩ましたのである。

阿修羅(あしゅら)のような楠木勢の奮戦に、大将直義も乗馬を射られてすでに危うくみえたが、薬師寺十郎次郎に救われて命びろいした。

かくて六時間ばかりのうちに十六度まで戦い、討たれ討たれて味方はわずか七十三騎となってしまった。

もはや戦いの帰趨(きすう)は明らかだった。

これだけの勢をもってすれば、あるいは囲みを打ち破って落ちようと思えば落ちられるかもしれない。

しかし、正成は京を発つときから、世の中のことはもはやこれまでと覚悟を定めていたので、最後の一戦をこころみたのち、自刃(じしん)の覚悟を定めて近くの民家に走りこんだ。

ここで全員が壮烈な最後をとげるのだ。『太平記』はそれを次のように描いている。

「腹を切らんために、鎧をぬいでわが身を見るに、斬創十一ヶ所までぞ負ひたりける。

この外七十二人の者共も、皆五ヶ所三ヶ所の庇(きず)を被(こうむ)らぬ者けなかりけり。

楠が一族十三人、手の者六十余人、六間の客殿に二行に並居(なみい)て、念仏十返ばかり同音に唱へて、一度に腹をぞ切ったりける。

正成座上に居つつ、舎弟の正季に向って、そもそも最後の一念に依って、善悪の生を引くといへり。

九界の間なにか御返(ごへん)の願なると問ひければ、正季からから打笑ひて、七生までただ同じ人間に生れて、朝敵を滅さばやとこそ存じ候へと申しければ、正成よに嬉しげなる気色にて、罪業深き悪念なれども、我も斯様(かよう)に思ふなり。

いざさらば同じく生を替へて、この本懐を達せんと契(ちぎ)って、兄弟共に刺違へて、同じ枕に伏しにけり」 |

ときに五月二十五日、正成、年四十三歳という。

戦い終ってのも、足利尊氏は正成の首級を河内の正行のもとへ送った。

楠木氏の居城赤坂に近い観心寺に正成の首塚がある。

湊川の正成討死の跡は草の茂るにまかせ、墓標すらなかった。

そこへ「嗚呼(ああ)忠臣楠子之墓」の碑を建てたのは水戸光圀(みつくに=黄門)であった。

元禄五年(一六九二)のことである。

さらに明治五年になって、正成を祭神として現在の湊川神社が造営された。

宝物館には正成のものという段縅腹巻などが納められている。

戦後しばらくはさびれた時期がつづいたが、近年は参拝者もしだいに増え、毎年五月二十五日の「楠公祭」もかなりの賑わいらしい。

8 金ヶ崎の合戦 top

湊川に楠木・新田の軍勢を破った足利尊氏の大軍は怒濤のように京都へ乱入した。

後醍醐天皇はあわてて比叡山へ逃れた。延元元年(一三三六)五月二十七日のことであった。

直義は勢いに乗じて比叡山の攻撃にかかったが、天皇方も必死に防戦して、逆に京都へ攻め入るなど、攻防戦は半年に及んだ。

この間に天皇方は千種忠顕(ちくさただあき)・名和長年らが討死している。

八月十五日、尊氏は持明院統の豊仁親王を擁立して践祚させた。光明天皇である。

そのうえで、十月に入ると和睦の使者を後醍醐天皇のもとへ送った。天皇はこれに応じ、京都へ帰ることになった。

怒ったのは新田義貞の一統だった。義貞の部将堀口貞満などは天皇の與を引きとめて、天皇を面責した。

「元弘の乱における義貞の功は上古の忠臣にも類が少いほどであります。

その後も天皇のためには万死も怖れず死地に赴いたではありませんか。

天皇のために命を落した者は一族に百三十二人、郎党は八千余人に及んでおります。

いま官軍が利を失っているのは義貞の咎(とが)ではありません。

帝徳に欠けるところがあり、味方が少いからであります。

今ここで天皇ひとりが京都へ帰られたら、今まで錦旗を掲げていた義貞は逆賊に転落してしまうではありませんか」 |

そこで天皇は義貞らをなだめるために、皇子の恒良(つねなが)親王に譲位し、新帝として義貞につけて北国へ落した。

そして天皇は京都へ帰ったのである。

十月十日のことであった。

尊氏に迎えられた天皇は太上(だいじょう=退位)天皇の称号をうけ、花山院に幽閉される身の上となったが、この年の暮、花山院を脱出してひそかに吉野へ走り、吉野朝廷を開くのである。

これがいわゆる南朝で、京都の朝廷を北朝というのである。

義貞が恒良(つねなが)親王、尊良(たかなが)親王らを奉じて西近江から風雪きびしい北陸路をたどり、金ヶ崎城に入ったのは十月十三日のことであった。

気比(けひ)神宮の大宮司気比氏治を頼ったのであった。

気比神宮は敦賀市曙(あけぼの)町にあって、越前国一ノ宮として知られ、朱塗りの大鳥居は重要文化財になっている。

社領が大覚寺統の八条院の領だったこともあって、南朝方に味方したのである。 |

吉野山南朝址

|

金ヶ崎城は福井県敦賀市の東部の岬にある。

市内の松原海岸から望むと、この小高い岬は鏡のような敦賀湾内に静かな影を落しているが、現地をおとずれてみると、東・北・西が断崖になっていて、天然の要害をなしている。

義貞はここにたてこもって北朝方と対抗することになった。

北方三十キロのところには杣山城(そまやまじょう、福井県南条郡今庄町)があって、瓜生(うりゅう)一族と義貞の弟脇屋義助がこもり、義貞に応じている。

越前守護の斯波高経(しばたかつね)はただちに二万騎を率いて金ヶ崎を襲ったが、かえって敗退した。

そこで尊氏は翌年正月、高師泰(こうのもろやす)を大将として六万余騎を北陸路へ送りこんだ。

北朝方の総攻撃は正月十八日からはじまった。

高師直(もろなお)の軍を筆頭に、斯波高経・今川頼貞・細川頼春・佐々木高貞・小笠原貞宗ら六万余の大軍である。

南朝方もこれを迎えうって激戦が展開された。

防ぐ兵は、ここを引いては続いて攻め入られると危ぶんで一歩も引かず、寄せ手は空しく引いては敵味方の笑いものになるとばかり、命を捨てて攻めたてた。 |

金ヶ崎城址 福井県敦賀市

|

双方ともに片時もたゆまず戦い、北朝方は矢にあたり、傷を負い、石に打たれて骨を砕くものが毎日千人、二千人におよんだという。しかし南朝方の守りは固く、逆茂木一本さえも破ることができなかった。

南朝方の頼むは杣山(そまやま)勢の来援である。

二月十六日、杣山から五千余騎が北朝方の背後を衝こうと進出してきた。

しかし北朝方はこれを迎えうって敗走させた。

杣山勢が敗退して、金ヶ崎は孤立無援におちいった。

連日の合戦に兵は疲労し、兵糧もまた乏しくなってきた。

そこで城兵は海で魚を釣り、あるいは磯菜をとって飢えをしのいだ。

しかし、やがてそれでも飢えはしのげなくなり、やむなく諸大将秘蔵の名馬を毎日二頭ずつ殺して、朝夕の食にあてるようになった。

そこで義貞は三月五日の夜半、後事を子の義顕に託して金ヶ崎を脱出し、杣山に走った。

その翌日、北朝方の総攻撃が開始された。

城中の兵はこれを防ごうとして木戸の辺までよろめき出たが、大刀をふるう力も弓ひく力もなく、ただ櫓の上にのぼり、あるいは塀のかげにかくれて息をついているばかりだった。

寄手は一ノ木戸、二ノ木戸を破って本丸に押し寄せてきた。

そこで由良具滋・長浜顕寛は義顕の前に進み出て言った。

「恒良親王は舟にのせて落し参らせ、他の人々はもろともに自害召されるよう。その間、われらは敵を支えましょう」

そして二人ともに敵陣へと向かったが、疲れ果てて足もともおぼつかない。

そこで二ノ木戸あたりに倒れている味方の死者の股の肉を切り、二十余人の兵が一口ずつ食って、これを力に戦うという凄惨な有様となった。

義顕はひとまず恒良親王を舟で海上へ逃し、尊良親王には

「金枝玉葉の御身なれば賊徒といえども危害は加えないでしょう。

われらはこの場にて自害しますが、親王にはこのまま御座あるよう」

と言った。しかし親王は、

「肱股(ここう)の汝を失ってなんの望みがあろうか。

われもここで自害して果てよう。ところで自害とはどのようにするものだ」という。

親王のことばに義顕は思はず落涙した。

そして、自害とはこのようにいたしまするぞと、刀を逆手に突き立てたのも、その刀を親王の前に置いて果てた。

親王もその刀を胸に突き立て、義顕の上に伏した。義顕はわずか十八歳、親王は二十七歳であった。

のこる城兵三百余人も、いまはこれまでと、ことごとく自刃して果てた。

一旦は城から逃れた恒良親王も、やがて捕えられ、足利直義の調進した鴆毒(ちんどく)で毒殺された。

年わずか十五歳であった。

金ヶ崎城址入口には金ヶ崎宮があって恒良(つねなが)・尊良(たかなが)親王を祀っている。

同じ境内にある絹掛神社はここで討死した南朝方将兵を祀ったものだ。

ここから城址へは曲折した坂道がつづき、本丸跡に「金ヶ崎古戦場跡」の碑が草に埋もれてぽつりと立っている。

このあたりは朽ちかけた松の巨木が立ちならんで、潮風に梢を鳴らし、鬼哭啾々(きこくしゅうしゅう)たる廃墟である。

ところで、金ヶ崎城の落城直前に脱出した義貞はその後、北陸路の南朝方を集結してよく戦い、一時は越前国府(武生市)をも占領し、勢いを大いに振るった。

しかし、翌延元三年閏七月二日、九頭竜川(くずりゅうがわ)のほとり、燈明寺畷(福井市三ッ屋町)で北朝方の細川孝基・鹿草公相(かぐさきみすけ)らの兵と遭遇、戦いの最中、流れ矢にあたって討死してしまった。

現在、その地には石玉垣をめぐらした中に、義貞討死跡の碑がたっている。

のち明暦三年(一六五七)に農夫がここで古兜を掘り出したが、これが義貞の兜とわかって、福井藩ではこの地を義貞討死の地としたのである。

明治九年にここに新田一族を祀る藤島神社がたてられたが、のち足羽山の中腹、福井市岸堀町に移された。

義貞の兜は同社の社宝になっている。 |

燈明寺畷 ここで新田義貞は戦死した

|

9 四条畷の合戦 top

「歌書よりも軍書に悲し吉野山」とうたわれた吉野山の仁王門から右へ折れてしばらく行くと、八角三重の妙法殿が建っている。

このあたりはかつて実城寺(金輪王寺=きんりんのうじ)のあったところで、延元元年(一三三六)後醍醐天皇が京都から逃れて、南朝五十年の皇居とした地である。

天皇はここを本拠として、なおも京都の回復をはかったが、新田義貞は北陸で討たれ、北畠顕家(あきいえ)も石津(堺市石津町)の戦いで討死し、南朝は日々に深い憂色につつまれていった。

こうした中で、延元四年八月十六日、後醍醐天皇が崩じた。年五十二であった。

このとき天皇は右手に剣を、左手に経巻をにぎり、はるか北の空、京都をにらんで、

「玉骨はたとひ南山の苔にうもるとも魂魄はつねに北闕(ほっけつ=皇居の門)の天を望まんと思ふ。

若し命にそむき義を軽んぜば君も継体の君にあらず、臣も忠烈の臣にあらず」 |

|

後醍醐天皇陵

吉野山如意輪寺の裏の塔尾山にあって、塔尾陵ともいう。

|

と遺言をのこしたと『太平記』は言う。すさまじい執念というべきだろう。

天皇の遺骸は如意輪寺の裏山、塔尾山の中腹に葬られた。塔尾陵がこれである。

南朝は義良(よしなが)親王が即位して後村上天皇となった。

これを補佐するのは老臣の北畠親房(ちかふさ)であり、その頼みとする武力は楠木正成(まさしげ)の子正行(まさつら)の兵であった。

桜井の駅で正行が父正成と別れたのは、十一歳のときであった。

河内へ帰った正行を追いかけるように、湊川の戦いにおいて討死した父正成の首級が送られてきた。

そのとき正行は一族の者と河内の観心寺にいたが、悲しみのあまり自害しようとした。

それをその母が押しとどめて、懇々と大義をさとしたと『太平記』にある。

「故判官(正成)が兵庫に向ひしとき、汝を桜井の宿より返し留めしことは、まったくあとを弔はんためにあらず。

腹を切れとて残し置きしにもあらず、われ、たとひ運命つきて、職場に命を失ふとも、君、何処にも御座ありと承らば、死に残りたらん一族・若党共をも扶持しおき、いま一度軍を起し、朝敵を滅して、君を御代にも立て参らせよと言ひ置きし処なり」 |

母の言葉に翻然と悟った正行は、ひそかに兵を練って挙兵の時節到来を待っていたのであった。

正平二年(一三四七)二十二歳になった正行はついに挙兵した。

八月、正行は紀伊の隅田(すだ)一族を攻め、九月には河内の八尾城を陥れた。

つづいて細川顕氏の三千余騎を藤井寺に破って意気大いにあがった。

北朝方はおどろいて、ただちに山名時氏を救援にさしむけたが、摂津の住吉、天王寺の戦で大敗を喫した。

天王寺の戦いでは北朝方の軍勢が淀川に追いつめられて溺死者が続出したが、正行は味方の兵に救援を命じ、五百余人を助けたという。

これらの軍兵はその恩に報いるため、やがて正行の軍に参じて四条畷(なわて)の戦に討死した、と『太平記』にある。

ここに至って足利尊氏もようやく正行の勢力があなどりがたいことを知り、高師直(こうのもろなお)・師泰(もろやす)兄弟を総大将として、諸国の兵、八万余騎を進発させた。

北朝方が男山八幡(京都府八幡市)に集結したのは、暮れも押しせまった十二月二十五日のことであった。

一方、北朝軍南下の報に接した正行は、十二月二十七日、弟正時、和田一族をはじめ麾下の百四十三人を率いて賀名生の皇居に参上し、後村上天皇に拝謁した。

このとき天皇は

「累代の武功返す返すも神妙なり。大敵いま勢を尽して向ふなれば、今度の合戦天下の安否たるべし。

近辺度(ど)にあたり変化機に応ずることは勇士の心とする処なれば、今度の合戦手を下すべきに非ずといへ共、進むべきを知りて進むは、時を失はざる為也、

退くべきを見て退くは、後を全(まっと)うする為也、

朕(ちん)汝をもって股肱(ここう)とす、慎(つつしん)で命を全うすべし」 |

とはげましたと「太平記」は言う。

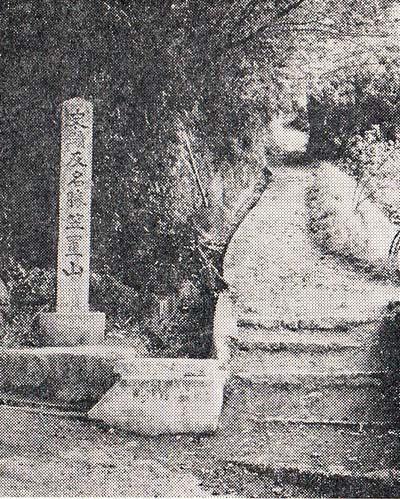

御前を退出した正行らは後醍醐天皇の塔尾陵に参拝し、ついで如意輪堂におのおの髻(もとどり=髪の毛)を切って納め、その板壁に鏃で全員の名を書きつらね、終りに辞世の歌を書きとめた。

| 返らじとかねて思へば梓弓(あずさゆみ) なき数にいる名をぞとどむる |

いまも如意輪堂の境内には、正行らの髪を埋めた髻塚(もとどりづか)と、辞世の歌を記した観音扉がある。

かくて正行は三千余騎を率いて北上し、南下する北朝軍との間に四条畷(なわて)で雌雄を決することになるのである。

明けて正平三年正月二日、高師直は六万の兵を率いて南下を開始し、四条畷に布陣した。

師直は二万余騎を率いて和泉(いずみ)・堺方面に向かった。北上する楠木軍の側面を衝くためである。

一方、正行も二日には生駒山に近い往生院に到着した。

友軍の四条中納言隆資もまた紀伊・和泉の野伏二万余騎を率いて清滝街道沿いに北上して行った。

かくて四条畷の戦いがはじまるわけだが、この古戦場は大阪府河内郡四条畷町の一帯で、飯盛山の北西の麓である。

国鉄片町線の四条畷駅の東方にあるこの飯盛山から、古戦場は眼下に、そして遠く京都・大阪方面まで一望のうちに眺めることができる。

北朝方の布陣は、全軍を五つに分け飯盛山に県(あがた)下野守(しもつけのかみ)の五千騎、外山方面には川津・高橋を将として三手騎に守らせ、四条畷は武田伊豆守が千余騎で固め、生駒山には佐々木道誉(どうよ)の二千騎が着陣した。 |

四条畷神社より古戦場を望む

|

そして全軍の総大将師直は四万余騎を擁して星田のあたりに本営を構えた。

正月五日の早朝から両軍の激突が開始された。まず、四条隆資は野伏の二万騎で飯盛山に向かったこれは県下野守の軍勢を釘づけにし、楠木勢を四条畷へ寄せさせるための陽動作戦だった。

この間に正行は先陣の精兵を率いて四条畷に押し寄せ、前衛を突破して師直の本営めざし突進した県下野守は飯盛山から、菊水の旗が流れるように本営に突き進んで行くのを見ておどろき、ただちに山を下って防ぎ戦ったが、たちまち敗れた。

県下野守も五か所も深手を負って退いた。

そこで、こんどは武田伊豆守の軍勢が楠木勢の行く手をさえぎった。

汗馬(かんば)は東西に馳せ違い、追いつ返しつ、互いに命を惜しまず七、八度まで揉みあったが、またもや楠木勢が敵を蹴散らした。

しかし、この二度の戦で楠木勢も大半は傷を負って朱(あけ)にそまった。

それをみた長崎資宗ら四十八騎が逆襲に転じ、佐々木道誉もまた三千の兵を率いて楠木勢の後陣に襲いかかった。

楠木勢はしばらくこれを支えて戦ったが、衆寡(しゅうか)敵せず、大半が討たれて残る勢は南方へ退却した。

そのため、もともと少数の楠木勢は、先陣のわずか三百余騎が敵中に孤立してしまった。

そこで北朝方はひともみにもみ潰そうと、まず細川晴氏の五百余騎が攻め寄せたが、楠木勢は面もふらずに戦ってこれを敗退させた。

入れ替って二番手の仁木頼章(あきら)が七百余騎で攻め立てたが、これまた敗退、三番手の干葉・宇都宮勢五百余騎も同様であった。

この戦いで楠木勢は百騎ばかり討たれ、馬もすべて矢を射立てられているので、しばらく田の畦(あぜ)で弁当をつかい、兵を休めた。

そこで北朝勢は、この必死の敵を討つためには味方も相当な損害が出ると考え、楠木勢の背後の囲みをとして退路を開いた。

しかし、出陣前から決死の覚悟をきめていた楠木勢は一歩もしりぞかず、やがて「寄り合って勝負を決せよ」と声々にののしり呼ばわり、しずしずと敵陣に歩み近づいた。

これを見て北朝方の細川頼春ら七千余騎がわれ先きにと鋒(きっさき)をそろえて跳りかかった。

楠木勢はこれを迎え撃ってたちまち五十余人を切って落し、二百余騎に手傷を負わせ、追っ立て追っ立て攻めこんだ。

七千余騎の兵がたじたじとなって退いたが、総大将高師直は

「敵は小数ぞ、返せ返せ! 師直ここにあり。見すてて京へ逃げたらん人、なんの面目あって将軍にまみえようとするぞ。

名を惜しもうとは思わぬか」と大音声をあげて味方をはげました。

楠木勢は次々とくり出す敵の新手を斬りりくずしながら、しだいに本陣深く突入した。

そして目ざす高師直をわずか半町の先にみとめ、多年の本望ここに遂げるかとみえた。

ここに上山六郎左衛門という者があった。

合戦に先立って、鎧をぬいで師直の本陣へ立寄ったところへ、楠木勢が寄せてきたと周囲がさわがしくなった。

上山は自分の陣所へ帰って鎧を着る瑕を惜しみ、そばに師直の鎧が二両あるのを幸いと着用に及ぼうとした。

若党がおどろいて、「御大将の鎧を何事ぞ」とそれを奪い返そうとすると、師直ははたと睨み、

「この師直がために戦わんとする人に、たとい千両万両の鎧なりともなにが惜しがるべきぞ」と叱りつけ、上山には、よくぞ召されてくれたと礼を言った。

その情けある言葉に上山は感激したのであった。

さて、楠木勢が目前に迫ると、先ほどの若党は真先きに逃げて行ったが、上山は今こそ師直の厚意にむくいる時だとばかり、「武功天下にあらわれたる高師直これにあり」と大音声をあげて楠木勢に馳せ向かい、身代りとなって討たれ死んだ。

この間に師直の麾下は陣形を立てなおし、多数をたのんで火の出るように攻め立てた。

かくて午前十時から夕刻六時まで、三十余度の戦いに楠木勢は討たれ討たれて、残るは手負いの者わずか三十余騎となった。

にわかに活気づいた北朝方は、九州の住人で須々木四郎という強弓の武者が矢つぎ早に狙いうちし、正行は左右の膝、右の頬、左の目尻を射られ、弟正時は額を射られた。

そこで正行は「いまはこれまでぞ、敵の手にかかるな」と声をかけ、兄弟刺しちがえてその場に倒れ伏した。

このとき正行は二十三歳であった。残る兵三十二人もことごとく自刃(じしん)して果てた。

楠木の臣和田賢秀はなおも敵兵の中にまぎれこんで師直と刺しちがえようと近づいて行ったが、湯浅太郎右衛門に発見されて討取られた。

しかし、その首が湯浅をにらみつけたので、湯浅はその日から病にかかり、七日後に狂い死んだという。

楠木勢の全滅が伝えられると、別動隊の四条隆資の軍は動揺はなはだしく、そこを北朝方に一気に攻めこまれてたちまち潰滅してしまった。

正行(まさつら)の墓は四条畷駅の西方三百メートルのところにあって、俗に楠塚とよばれている。

和田賢秀の墓も同駅の北方五百メートルのところにある。

また、飯盛山の麓には四条畷神社があって、正行・正時・賢秀らの霊を祀っている。

境内にある御妣(みおや)神社は楠正成の夫人を祀ったものだ。

四条畷に南朝方を撃破した高師直は勢いを駈って大和から吉野に迫った。

|

奈良県五條市賀名生(あのう)にある後村山天皇の皇居

吉野山の南西14キロの山奥、周囲は梅の名所

|

入口の上に皇居の文字がみえる。

建物は重要文化財に指定されている。

|

一月二十四日、後村上天皇は吉野を逃れて賀名生(あのう、奈良県五條市)に逃れ、さらに各地を転々として南河内の観心寺に入った。

そして正平二十三年(一三六八)崩御し、長慶天皇が即位した。

しかし南朝はますます競(きそ)わず、つぎの後亀山天皇の明徳三年(一三九二)北朝方の和議に応じて持明院統の後小松天皇に神器を引渡し、ここに五十余年に及んだ南北朝の争乱は終りをつげたのである。

top

**************************************** |