|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�@����@�@����@�@�O���@�@�l���@�@�́@�@�Z��

��́@�V������̍���

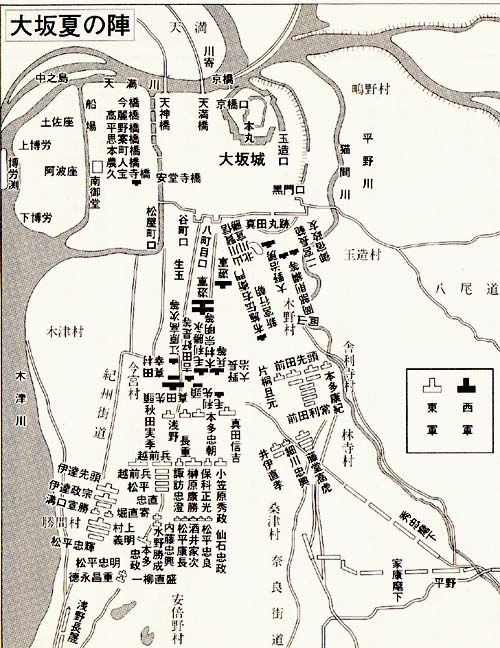

��������̒n�}�Ɛw�z�u�́w�퍑�����@�^���̍���x��c�Y���ďC�A�o�g�o�������@1991�N�����

�@�@�T�v

�@�V���\�N�i��ܔ���j�Z���O���A������������͂�ł����H�ďG�g�́A�{�\���̕ϕ�ɐڂ���ƒ����ɖї����Ƙa�r���A�����͗t�����������ŋ��s�ɕ���Ԃ��A�\�O���ɂ͑��������q���G��V���R�[�ɑł��j�����B

�@���̎R��̍���ŏ����������߂����Ƃɂ��A�G�g�͈ꋓ�ɐD�c�Ɛb�c�̕M���ɂ̂��オ�����B

�@���A���F��ł̐Ֆڑ�����c�ŁA�G�g�͐M���̎q�M�Y�i�̂Ԃ��j�E�M�F�i�̂Ԃ����j��r���āA�킸���O�̒����̎O�@�t�i����ق����j��i�����A�݂�����͌㌩���ɂ����܂����B

�@����ɕs����������ēc���Ƃ́A�M�F�E����v��ƌ���őœ|�G�g�������A�G�g�͓V���\��N�l�������i�����j���x�̍���ł����j��A����ɖk�m���i������s�j�ɏ��Ƃ�ǂ��Ď��n�������B

�@�G�g�̐��]���܂��܂����܂�̂��݂āA���x�͐M�Y������ƍN�Ɠ������ēG�����B

�@�����ďG�g�E�ƍN�Ό��̏��q�i���܂��j�E���v���i�Ȃ����āj�̍���ƂȂ�̂����A�ƍN�͏G�g�̑�R�������ɂ܂킵�Ĉ�����䂸�炸�A�G�g���肱���点���B

�@�V������}���G�g�́A�܂��M�Y�i�̂Ԃ��j�ƒP�ƍu�a�����сA�ƍN�ɘa�r��]�V�Ȃ��������B

�@�G�g�͌R���Ŕs�ꂽ���O���ŏ������̂ł���B

�@�V���\�l�N�A�G�g�͑�����b�ɔC�����A�L�b�̐�����������B

�@�Җ]�̓V���l�̒n�ʂɂ����G�g�́A���łɋߋE��~����k���E�����E�l���肵�Ă������A���\�ܔN�ɂ͂���ɋ�B�炰�Đ����{�����ׂĎx�z���ɂ����߂��B

�@�c��͊֓��E���H�ł���B

�@�V���\���N�A�G�g�͟����̏��喼�ɑ卆�߂��ď��c���̖k�����Ǔ��Ɍ��������B

�@�����ĕS���ɂ킽���͐�̂����A���ɖk�����͍~�������B

�@���̏��c�����蒆�ɈɒB���@�͂��߉��H�̌Q�Y�͂������ŏG�g�̂��Ƃ֎Q�A��킸���ĉ��H�����肳�ꂽ�̂ł������B

�@�V��������I�����G�g�����ɖg�悫���������̂͒��N�ł������B

�@�����ĕ��\���N�i��܋��j�c�����N�i��܋�Z�j�̓��ɂ킽���Ă̒��N�o���ƂȂ�̂����A�c���O�N�̏G�g�̎��ɂ���Ē����ƂȂ����B

�@�G�g�̎��Ƌ��ɖL�b�����̗���������ė����B

�@�ܑ�V�̕M���ɂ��铿��ƍN�̐��Ђ����X�ɍ��܂�s���̂������Γc�O���́A��Â̏㐙�i���Ɩd�c���߂��炵�āA�G�g���ڂ̏����ƌ�炢�œ|�ƍN�̕����������B

�@�����Čc���ܔN�㌎�\�ܓ��A�ƍN�̓��R�A�O���̐��R�Ƃ̊ԂɓV����q�����փ����̍���̉ΊW����ꂽ�B

�@����͐��R���L�����������A�₪�ď�����G�H��̗���Ő��R�͒זł����B

�@���쎁�̓V���͂��̂Ƃ��ɒ�܂����̂ł���B

�@�c�����N�A�ƍN�͐��Α叫�R�ɔC�����A�]�˂ɖ��{���J�����B

�@�����邩���Ȃ��L�b���͉ƍN�̒����ɏ���Đ�[���J�������A���~�E�Ă̐w�Ŕs��A���ɖŖS�����B

�@������V���ו��̓�S�\�N���͂��܂�B

�@���i�\�l�N�i��Z�O���j�ɂ͓����E�V���̃L���V�^���Ɣ_�����I�N���ē����̗����N�邪�A���͂⓿�얋�{�̊�Ղ͂�邮���̂ł͂Ȃ������B

�@�@�@�@�@1�@�R��̍��� top

|

�{�\���@���s�s�����掛��

|

���q���G��

|

�@�V���\�N�i��ܔ���j�܌���\����A�D�c�M�����A������������͂��Ă���H�ďG�g���������ׂ����y�i���Â��j��������āA�킸���ȋ������]�����s�{�\���ɓ������B

�@�{�\���͂��ܒ����掛���ɂ��邪�A�����͎l�𐼓��@�i�ɂ��̂Ƃ�����j�ɂ������B

�@�я��H�̈���Ɂu���{�\�����v�̔肪����B

�@���Ƃ͂����Ă��A�l���ɖx�Ɠy�����߂��炵�A������������s�̂悤�ł������B

�@�Z������̑��ŁA���F�j�[�i�����傤�j�̊����Ȃт��������q���G�̌R�����A�˔@�Ƃ��Ă��̖{�\�����P�����B

�@�X���ۂ��͂��ߋߐb���A���\�l�́A�K���ɖh�킵�����O���i���イ���j�G�i�Ă��j�����ł��j���A�M���݂�������|���Ƃ��Ėh���A���������Ɲ����ӂ���Đ�������A���ɗ͂��āA�Q�����Ή��̒��Ŏ��n�����B

�@�Ƃ��ɐM���l�\��A�V���z����ڑO�ɂ��Ę��ꂽ�̂ł������B���q�M�����܂������œ��������B

�@�{�\���͂��̂Ƃ��̕��ŊD���ɋA�������A�V���\�ܔN�Ɍ��݂̒n�ɍČ����ꂽ�B

�@�����ɂ͐M���̎O�q�M�F�����Ă��Ƃ����M���̋��{��������B

�@�Ƃ���ŁA���q���G���Ȃ��{�\�����P�������ɂ��Ă͏������邪�A�悭�����Ă���͉̂������Ɩ�]�����B

�@�܂��������ɂ��Ă����ƁA���Ɉ��y��K�₵������ƍN�̋������Ɏ藎���������Ĕ���i�Ђ߂�j���ꂽ�Ƃ�������������B

�@���ɁA�������U�߂Ă���Ƃ��A�V���l���Ƃ��Ęa�r�������A�M������ɔ��������߁A�V�ꂪ���i�͂���j�ɂ���Ă��܂����B����ŐM�������Ƃ����B

�@��O�ɁA���G�̂Ƃ���g������t��S�̉Ɨ��֓����O���A�M���ɕԂ��Ɩ�����ꂽ���A��������̂ŁA�M���ɂ��Ƃǂ������ň����������A�ŝ��i���傤���Ⴍ���@���j���ꂽ�Ƃ����B

�@���̂ق��A���̂̂߂Ȃ����G�ɐM�����ނ�ɂ̂܂��悤�ƁA�u�����̂܂��͂�����̂߁v�Ɠ����������B

�@�����ł�ނȂ��u���ق��ƁA�u���Ă��āA���͐ɂ������̂��v�ƚ}�����ȂǁA���܂��܂Șb���`����Ă���B

�@���ɖ�]�������A�퍑�����̂�����������V�����̑�]���A���G���܂������Ă���A���̋@��Ɍ��s�����Ƃ����̂ł���B

�@���G����]������Ă������Ƃɂ��Ă̘b���܂����낢��`�����Ă��邪�A���̑����͎����Ƃ͔F�߂������B

�@���ǂ̂Ƃ���́A����������A��]�������Ă����Ƃ���ցA����Ă��Ȃ��D�@���K��A�ӂƖ����������Ƃ����Ƃ���ł��낤���B

�@�����A�M���̏d�b�̑����͉����֔h������Ă����B

�@�ēc���Ƃ͖k���n���ɁA����v�͊֓��ɂ���B����ƍN�͍�����������B�H�ďG�g�͔����Ŗї����ƑΛ����Ă���B

�@���܂����ŐM����|���A�������㗌�ł���҂͂��Ȃ��B

�@���̊Ԃɒ����̖ї���l���̒��]�䕔�ƌ���ŋE����}����A���G���V�����ɂ��邱�Ƃ͌����ĕs�\�ł͂Ȃ������̂ł���B

�@���̓��A����ƍN�͍䂩�狞�s�������r���Ŗ{�\���̕ς�m��A�g�̊댯���@�m���āA�������Ɉɉ�H���z���Ė����炪�牪��ɓ����߂����B

�@���������s�̌��R�~��͓r���A�y���̂��߂ɎE����Ă���B

�@����i���������j�̑O���ɂ�������v���ς�m�����̂͋���̂��Ƃł������B

�@�������֓��̐V�̒n�̌a���Ɏ肢���ς��ŁA���q�����ɏ㗌���邱�Ƃ͂ƂĂ��s�\�������B

�@�k���ŏ㐙���Ɛ���Ă���ēc���Ƃ́A�����ɖ{�\���̕ς�m�����B

�@�����ɏ㐙�����U���ɏo�����߁A���̑�ɖZ�E�i�ڂ����j����A�������㗌���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�@�M���̎��j�k���M�Y�i�̂Ԃ��j�ƎO�j�_�ːM�F�͂��ꂼ��ɐ��Ƒ��ɂ������A����������G�ɂ������ϋɓI�ɍs���ɂł�قǂ̕��͂������Ȃ��������A�܂��\�͂��Ȃ������B

�@�c��ɉH�Ē}�O��G�g�ł���B

�@�{�\���̕ς̕�����������͂މH�ďG�g�̂��ƂɂƂǂ����̂́A���O���̖锼�ł������B

�@�G�g�͂�����ė��l���ɂ́A�ȂɐH��ʊ�ō�����吴���@���ؕ������A�ї����Ƙa�����B

�@�����ĘZ���ɂ͑���������Ԃ��đœ|���G�Ɍ��������B

�@���̖�A���O�̏��i���R���㓹�S�j�ɂ��A�������ɕP�H��ɓ������B

�@�܂肩��̖\���J�����Ŗ\�L���̍s�������s�R�����̂ł���B

�@���̉��i�����R��̍���ɏ����������炵���Ƃ����Ă����B

�@�����ŏG�g�͓���ԕ����x�܂��A����o�w�A�\����ɂ͓�ɓ������Đ_�ːM�F�E�O�H���G�E�L�����̒r�c�M�P��̎Q�w�����߂��B

�@���̊ԁA���q���G�͐M���̋�����y�ɓ����ċߍ]���蒆�ɂ����߁A�ĂьR��Ԃ��ď㗌�����B

�@�����ċ֗��⎛�Ђɑ��z�̌������s�Ȃ��Đl�S�����ɂƂ߂��B

�@�������}���͖����̐����邱�Ƃł���B

�@���̂���܂łɌ��G�̂��Ƃɒy���Q�����̂͋ߍ]�E���Z�E�O�g�̓y�����������ł������B

�@���G������ɂ��Ă����̂͒O�㕑�ߏ�̍א쓡�F�i�ӂ������j�E�����i���������j���q�ł���B

�@���G�̖������i�K���V���v�l�j�������ɉł��ł���̂��B�������א앃�q�͂���ɉ����Ȃ������B

�@���q���t�b���G�̖��H�����łɌ��ʂ��Ă����̂��낤�B

�@���Ɍ��G���U�����̂͑�a�S�R��̓��䏇�c�������B

�@�����ĐM������a�����G�ɗ^���悤�Ƃ����Ƃ��A���G�͏��c�ɂ䂸���Ă���B

�@����Ɍ��G�̑�l�q�����c�̗{�q�ɂȂ��Ă���B���c�Ƃ��Ă͌��G�ɖ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��`��������킯���B

�@�����ŏ��c�͕����̈ꕔ�����G�̎w�����ɓ���A�ߍ]����ɎQ�������Ă���B

�@�������A�����H����H�ďG�g���v�������ʑ����ň����Ԃ��Ă���ƁA���c�̑ԓx�͈�ς��A�\����ɂ͏G�g�Ɛ������Ƃ肩�킵�Ă���B

�@�����ĎR��̍��킪�I��܂ŁA�S�R��Ɉ����������ēV���̌`���߂Ă����̂ł������B

�@���̂Ƃ����c���������ɐw�ǂ��Č`�����ϖ]���Ă����Ƃ�����������A����������a���i�Ђ��݁j�̑ԓx���Ƃ邱�Ƃ��u�������i�ق炪�Ƃ����j�����߂��ށv�ȂǂƂ������A����͌�肾�B

�@�G�g�̐_���ʊ��ȓ��i�́A���G�ɂƂ��ĐQ���ɐ��������B

�@���G�ɏ]�����͈ꖜ����A����̉H�ČR�͎l���������Ƃ����B

|

�V���R���R�����]��

|

�V���R�̕O�d��

|

�@���������ő�R���}�����ɂ́A���s����̎R�肪�œK���B

�@�����ɓV���R�Ɨ���ɂ͂��܂ꂽ襘H������A�������R�ł�����ł����i�߂Ȃ��B

�@������e���j������A���G�ɂ͍Ȃ������̂ł���B

�@���G���R��k���̏�������ɋ��_�������A�~�����쉈���ɐ�����\�����̂ɏ\����̗[���ł������B

�@�R��̌Ð��ɋ��s�{���P�S��R�葺�ŁA���̓V���R�Ɠ��̗���ɂ͂��܂ꂽ�����ꏊ���B

�@���܂͂��̋����Ƃ���ɓ��C�����E�V�����E����_�}�s�E���_�������H���Ђ��߂������悤�ɒʂ��Ă���B

�@���C���{���R��w�̗���̎R���V���R�ŁA�R�[�ɐ����V�c�̒��莛�̕Ɛ��V���������B

�@�킫�̓o�R�H���O�\���قǓo��ƒ���ɂ��B

�@��������̌Ï隬�Ƃ����A�Ί_�Ȃǂ��킸���Ɏc���Ă���B

�@�����͊ቺ�ɖؒÐ�ƉF���삪�������ė���ɂȂ邠�����A�Ί݂̒j�R�����{�̋u�A����ɂ͉������s�A�����ʂ��]�ނ��Ƃ̂ł���i�ς̒n���B

�@�Z���\����A�G�g�̐�N���쐴�G�͂��̓V���R��苒���A���R�d�F

* �͎R��̒���}�����B

* ���R�d�F�@�ʖ��A���R�E�߂ŃL���V�^���喼�Ƃ��ėL���B�{�\���̕ς̎��A�E�߂͒��쐴�G�Ƌ��ɐM���ɂ��āA�o�w������i�߂Ă����B�����Č��G����̗U���ɂ̂炸�A���₭���G�͓V���R�A�E�߂͎R��̒����������̂ŁA���G�͏������܂ł����i�߂Ȃ������ƍl������B���̎��̉E�߂̍s���́A�w���R�E�߁x�}�g�펡���ɏڂ���������Ă���B

�@���\�O���A���G�͍~�肵����J�̒����������i���傤��イ���j����o�āA�Z�S���[�g������O���̌�V�˂ɖ{�w���ڂ��āA�H�ČR��҂��\�����B

�@�G�g���x�c�̖{�c���o�ĎR��ɓ��������̂́A���̓��̌ߌ�O������ł������B

�@�ߌ�l������A�V���R�̒�������k�ɐi�݂͂��߂��̂ɂ������A���q�R�̉E�����U�����J�n�����B

�@���G�Ƃ��Ă͓V���R���̂��āA�H�ČR�̎�͂̐i�o��}���A����ɕ�͍���W�J���悤�Ƃ����̂ł������B |

|

�@�������G�g�͈��|�I�ȑ�R�������āA�t�ɖ��q�R���͂��ׂ��S�R�ɐi���𖽂��A�����Ɍ���̉ΊW������ꂽ�B

�@�����̖��q�R�͑�������낦�ĉH�ČR�̒�����˔j���悤�Ƃ������A�G�g�͐V�������o���ł����h���A�E���ƍ����̎��R��i�o�����A���q�R�̑��ʂ��Ղ����B

�@���J�ɂ��ނ�V���R��w�i�ɁA���R�̎������Â������A�O�ǓG�����A���q�R�͂������ɔs�F���Z���Ȃ��čs���A���ɑ�����ƂȂ����B

�@���G�͔s����҉悤�Ǝ���o���̌��S���������A�Ɛb�̖k�c���ƂɊЂ߂��A���������ɑނ����B

�@���̊Ԃɑ��Ƃ͌Q�炪��H�Đ��ɓ˓����ē������Ƃ����B

�@�ԗ]�ɂ킽�錃��ʼnH�ĕ��̎��ҎO��O�S�]�A���q���͎O��]�Ƃ����B

�@���q�R�͌݊i�ȏ�̑��Q��ɗ^���Ȃ���A���͂̍��͔@���Ƃ����������A�s�ꋎ�����̂ł������B

�@�H�ČR�͐����ɏ悶�Ĕs�����閾�q�R��nj����A�r���i����߂j���čs�����B

�@��U�͏�������ɓ��������G���A�Ƃ��Ă���肫��Ȃ����Ƃ�����āA���̖锼�A�ԓ����Ƃ��ċ���̍�{���������B

�@��]�\���R�͑�T�J���犩�C���������A���I���i�����肷�j�ɂ������������B

�@���̂Ƃ����̒�����ˑR���o���ꂽ�|�����A���G�̘e���ɂ������B

�@�ɂ݂����炦�Č��G�͂��̂܂b���n��i�߂����A���ɑς����ꂸ�A�ǂ��Ɨ��n�����B

�@�ߐb�̍a�������q�����ǂ낢�Ă����������A�����I�o����قǂ̏d���ŁA���͂�قǂ������ׂ��Ȃ��B

�@��ނȂ����G�͂��̏�Őؕ����ĉʂĂ��B

�@�{�\���ɐM����|���Ă���킸���\����ŁA���G�̓V���͂����������̂ł���B

�@�Ƃ��Ɍ��G�\�O�ł������Ƃ����B

�@�����q�͌��G�̎��n�̈ƕ����ɕ��ŁA�m���@�߂��̍a�̒��ɂ������A��{��֑������B

�@���I���ɂ͂��܂����G��]���ʂ����Ƃ����|���������̂܂܂Ɏc����Ă���B

�@���̒�����ʂ����ׂ͍����߂��Ă���B���̒|������l�A�\���[�g���͂Ȃꂽ�c�ނ̒��ɁA���G�̓��˂�����B |

���I���i�����肷�j���M�i��ԁj�@

���̍ד��Ō��G�͓y���̑�����

|

�@����������ׂ����G�g�͗��\�l���A��Â̎O�䎛�ɓ����āA��{����U�߂������B

�@���G�̏����A���q�G�������G�̍Ȏq�Ƃ��Ԃ�̍Ȃ��h���E�����̂��A��ɉ�����Ď��n�����B

�@���̊ԂɌ��G�̎�������A�G�g�͂�������s�̈��c���ɚA�i����j�����B

�@�����Ď�N�M���̒�������ɏ����������߂����ƂŁA�H�ďG�g�͐D�c�Ɛb�c�̃g�b�v�t�N���X�ɖ��o���B

�@�����ďG�g�́A�d�b�̎ēc���ƁE�O�H���G�ɂ��₩���āA���ꂼ��̕c�������F��������ĉH�ĂƖ�������̂ł������B

�@���܂₻�̗����V�ƌ�����ׂ鑶�݂ɂ܂ł̂��オ�����̂ł���B�Ƃ��ɏG�g�l�\���ł������B

�@�@�@�@2�@�˃��x�i�����������j�̍���

top

�@�R��̍��킪�I���Ă���\�l����̘Z����\�����A���F����ɐD�c�Ƃ̏d�b���W��A�̐M���̐Ֆڑ�����c���J���ꂽ�B

�@�����鐴�F��c���B���҂͐M���̎��j�M�Y�i�̂Ԃ��j�ƎO�j�̐M�F�i�̂Ԃ����j�ł���B

�@�d�b�M���̎ēc���Ƃ��������̂́A�Ɛb�����ɐl�]�̂���M�F�������B

�@�������H�ďG�g�͂���ɂ�������

�@�u����ł͐M�Y�a�̗��ꂪ����܂��B���̍ۂ��O�@�t�i�G�M�j�a�������Ă����̂��ؓ��ƐS����v�Ǝ咣�����B

�@�G�M�͂��̂Ƃ��킸���O�A�{�\���̕ς̂Ƃ��A�����Ŏ����j�M���̈⎙�ł���A�M���ɂ͒����ɂ�����B

�@���n�̎q���ɐՖڂ������悤�Ƃ����̂�����A����͐��_���B

�@�������G�g�̎v�f�͕ʂ̂Ƃ���ɂ������B�M�F�E�M�Y�͂��łɐN�ł���A�������N�Ƃ���̂ł͌オ�ʓ|���B

�@��������c���̎O�@�t��i�����ق������R�ɐU������B

�@����͂����Č������ŖS�����Ƃ��A�����̖k���`���������o�g�̗c�����R��i���āA�V����D����������̂܂܂ł���B

�@�G�g�̍��_�������������Ƃ͋ɗ͔��������A�Ȃɂ���G�g�ɂ͖S�N�̒��������������Ƃ������т�����B

�@���̂����A�\�ʏ�͏G�g�̎咣�����_���B���ɉ����������Ֆڂ͏G�M�Ƃ��܂�A�G�g�����̌㌩���ɂ����܂����B |

�ēc���Ƒ�

|

�@�ēc���Ƃ͕s����������܂܁A�̍��̉z�O�ֈ����������B

�@�������A�c�N�G�M��i���Ē��X�Ɛ��͂�}�A���čs���G�g�̓��������ẮA���Ƃ��ق��Ă͂����Ȃ��B

�@�M�F�Əd�b�̑���v��ƌ��сA�œ|�G�g�����B�������~�Ɍ������ĕ������ɂ͕s���ł���B

�@��ނȂ���U�͏G�g�Ƙa�����B

�@�������A�~���K��ď��Ƃ���[���k�m���i������s�j�ɕ����߂���ƁA�G�g�͍D�@�����Ƃ���A�������ɏ��Ƃ̗{�q���L�̒��l����͂�ō~�������A�\�ɂ͐M�F�̋�����U�������B

�@�M�F�͏��Ƃɉ��R�����߂����A��ŕ������Ȃ��B�M�F�͗܂��̂�ʼnƐb�̏G�g�ɍ~�����B

�@�����ɏ悶�ďG�g�͗��\��N�����A����v�̌K���E���E�T�R�̏�����P���A��v��s���������B

�@���̏G�g�̓����������k�m������n�ʑ��ӂ�����i�ɂ�j��ł������Ƃ́A�Ђ�����t�̖K���҂����B

�@�����ĎO���A���ɏG�g�œ|�̕��������B

|

�˃��x���]���]��

|

�ˁi�����j���x�Ð���B�@���ꌧ�ɍ��S�ɍ��

|

�@�ҏ����Ƃ̗�����̌R���͎c����R�U�炵�Ėk���X����쉺�A���i�Ζk�������i�����j���x�R�[�]���i�悲�j���̂قƂ�ɎE�������B

�@�˃��x�͋ߍ]�i���ꌧ�j�ɍ��S�ɂ���l��[�g���̋}�s�ȎR�ł���B

�@���i�Ɨ]��̂قڒ��Ԃɂ���A�R������̒��߂͂��炵���B

�@�쑤�ɂ͔��i���Ђ�т�ƂЂ炯�A�|���������̂悤�ɂ�����ŕ����ԁB

�@���̂��Ȃ��ɒ��l�̕��삪�ɐ��̎R��ɂ����ĂÂ��B

�@���k�ɓ]����ƁA�����͐[���J�ƂȂ��ė]��ɗ�������ł���B

�@���i�̖��邳�ɂ���ח]��͈Â���߂����B

�@�����Ĕg���킮�Ζʂ̔w��ɂ́A�k���̎R�X������������Ԃ��ĘA�Ȃ��Ă���B

�@�ēc���Ƃ��]��̂�����ɏo�������Ƃ̕�������ƁA�H�ďG�g���������Ɏ����ܐ�̕��𗦂��ĖؔV�{�i���̂��Ɓj�ɏo�w�����B

�@���i�̖k���͂����܂��l�n�̂���߂��ɖ����A�s�C���ȎE�C���͂��ōs�����B

�@���������R�������ɑ���̏o�������������āA�킢���������Ȃ��B

�@�Ƃ��ǂ������荇�����N����x�ł���B

�@�����������i�ɂ�j�ݍ������ƈꂩ���A�₪�ĉH�ČR�̌���ɖʓ|���N�����B

�@�G�g�����ƂƂ̑ΐw�Ŏ肪���Ȃ��Ȃ��̂������܂��A����v������͂��߂��̂��B

�@���̂����A��������~�������D�c�M�F�܂ŁA��ɂ������Ĕ������Ђ邪�������B

�@��ނȂ��G�g�͐M�F�U���̂��ߓ̕��𗦂��đ�_��Ɍ������B

�@�G�g����ꂩ�狎�����ƕ����Ċ�̂́A�ēc���Ƃ̉����v�Ԑ����������B

�@���������O���̎R�H���Ă��Ă�ʼnH�Đ��͂̐w�`�����킵�������˂��B

�@���Ă̈ӌ��́A���쐴�G�̎����R�̍��i�Ƃ�Łj�Ȃ炽�₷���j���ł��낤�A�Ƃ������Ƃł������B

�@�����͏��Ƃ̖{�w�ɂł����čs���A���R�P���̋��������߂��B

�@�������G�g�����f�̂Ȃ�Ȃ����肾�Ƃ������Ƃ�m��ʂ��Ă��鏟�Ƃ͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��B

�@�������������H���������āA�Ƃ��Ƃ������͏��Ƃ̋����Ƃ邱�Ƃ��ł����B |

|

�@���v�Ԑ����́A�l����\�l���̖閾���O�A�ꖜ�ܐ�̕��𗦂��ė]��ΔȂ�쉺�A���R�ԂɔE�ъ�����B

�@���v�Ԑ��͒�����j���Ē�����ɓ˓������B

�@�Ԃ̎���������쐴�G�͂������ɐ疼�̕�����v���ɔz�u���Ėh��ɂƂ߂��B

�@�����Ĉ�x�͍��v�Ԑ����ΔȂ܂Ō��ނ������A�����ɂ����ɖ����ł���B

�@��i��ނ��Â��邱�Ɛ����ԁA���v�Ԑ��̍Ō�̖ҍU���ɍԂ͍����������ĔR�������A������͖����Ȃ�ׂđS�ł����B

�@�����m�������R�Ԃ̍��R�d�F�́A���������ؔV�{�ɑދp���A���v�Ԑ��͌ߑO�\���ɂ͑��R�̓�̍Ԃ��̂����̂ł���B

�@���̕���_��̉H�ďG�g�̂��ƂɂƂǂ����̂͂��̓��̌ߌゾ�����B

�@�������ɏo�w�̖�������A�H�ČR�͂��������Ɣ��Z�X����k�サ�͂��߂��B�G�g�̗\��̍s���ł������B

�@����A��̍Ԃ��ח����������v�Ԑ����͓��Ӗ��ʂł���B

�@���Ƃ̖{�w����́A�U���ɐ��������̂����炷�����ǂ��ė����Ƃ̖��߂�����ɂ킽���ĂƂǂ������A�����͎��Ȃ��B

�@�����֕����̕������킽��������������ł����B

�@���Z�X���ɏ����i�����܂j�̌���������ɓ����Ă���Ƃ����̂��B

�@����Ɣ��Z�X���͂܂�ň�{�̌��̑тł���B���̑т͖k�֖k�ւƗ���Ă���B

�@�����Ă��݂̉͂�݂��˃��x�̘[��тɂЂ낪��A�����͂܂�ʼn��̊C�������B

�@�\�ɕ����H�ďG�g�̓d��������̂�����Ɍ��āA���v�Ԑ����͂�������ǂ�������Ă��܂����B

�@�܂��܂����Ă���Ǝ��͂܂�Ă��܂��B����ĂĐ����͑S�R�ɑދp�𖽂����B

�@�˃��x�ɉH�ďG�g�̔n�W�g���̕Z�i�Ђ傤����j�h��������������ꂽ�B

�@��ɏ����тɈ���Z�̐����ӂ��Ă����A������g�琬��т傤����h�̔n�W�ł���B

�@���v�Ԑ����̌R�͖A�������đދp�����B�������ቺ�̗]��ΔȂɂ͐����̒�A�ēc�����̈�����܂��w�ǂ��Ă���B

�@���v�ԑ��������ɑދp����̂����Ƃǂ��Ă���A���������悤�Ƃ��ł���̂��B

�@���̎ēc�����ދp�͂��߂���A��C�ɎR�ォ��U���������悤�Ƃ����̂��G�g�̍�킾�����B

�@�����Ɂg�˃��x���{���h�̕��킪�n�܂�̂ł���B

�@�ߑO�Z���A�ēc���������͂��߂��B�ދp�J�n���B

�@�G�g�̌R�z���U�肨�낳�ꂽ�B�ق�L���閾���̋�ɖ�킽��B

�@��������}�ɁA�R�ォ��ቺ�̎ēc���߂����ďe�����Ƃǂ낢���B�����܂��ēc���͍����ɂ����������B

�@�����։��������E���������E�Ћˊ����Ƃ������g���{���h�̎ᕐ�҂��A�Ƃ��̐��������ē˓����Ă������B

�@�˃��x�̖k�[�ɐw�ǂ��Ă����͎̂ēc���̎R�H���Ă������B�����ɂ��ǂ肱��ōs�����͉̂��������ł���B

�@�邤�邵�Ŏփm�ڂ�`���������w�H�D���Ђ邪�����A�\�����̑����������āA���ĂɈ�R���������ǂށB

�@�������ɉΉԂ����炵�Đ키���Ɛ����A�₪�ē��������Ă���l�͂ނƑg�ݍ����A���ɐ��������Ă�g�ݕ~���Ď������������B

�@�悤�₭�ēc���͕����������Ă����B�������Ƃ���H�Đ��͖җ�Ȓnj���W�J����B

�@�x������Ȃ��Ȃ����ēc�����A���ɂǂ��ƕ��ꂾ�����B�����ō��v�ԑ������ꂽ�B

�@���Ƃ͏����|���ł���B�s�j���E���X���E�O�c���Ɩk�����͑������Ŕs������B

�@���叫�̎ēc���Ƃ͌ϒ˂ɖ{�w��u���Ă����B�����֑��X�Ɛ�ꂩ��̔s�c���������̂тĂ���B

�@���Ƃ̊��{�����͔s�c�����W�߁A�w�𗧂ĂȂ������Ƃ������A�قƂ�Ǒ����Ƃ߂�҂��Ȃ��B

�@�ǂ�ǂ������āA���Ƃ̂܂��Ɏc��̂͂킸���O��l����Ƃ����L�l���������A�������͐퍑���������ҏ����������āA�ēc���Ƃ͏��������ǂ납���A�����܂Ő키�o������߂��B

�@�������Ɨ��̖ю��i�߂�j�����ɂ����߂��A���̏�͖ю�ɔC���āA���Ƃ͐��S�R�̋����]���A�k���X����k�֑������B

�@�c�����ю��͌Z�̖��q��ƂƂ��ɏ��Ƃ̔n��𗧂ĂĉH�Đ���҂����܂����B

�@�H�Đ��͂�������Ƃ̖{�w�Ǝv�����݁A���U����������B

�@�����Ėю�Z��͕����O�S���Ƃ��ǂ��s��ȍŊ����Ƃ����̂ł���B

�@���̂Ƃ��̐킢�Ō������������g�˃��x�̎��{���h�Ƃ����̂́A���������E���������E�����Ö��E���쒷�ׁE�e������E���������E�Ћ˒U���̎��l�ł���B

�@���ۂ͍��䍶�g�A�Ή͒����������ċ�l�������Ƃ�������B�ނ�݂͂Ȑg���̒Ⴂ���m�����������B

�@���������̐킢�̎蕿�ɂ���āA���ꂼ��O����邢�͎O��ܕS�̕����Ɏ�藧�Ă��A�̂��ɂ͖L�b�Ƃ̏d�b�ɂ܂ŏo�����Ă���B

�@�G�g���g���S������g���������ēV����������̂��B�Ɨ����������͂�������A�ǂ�ǂ��藧�Ă��B

�@�G�g���l�̐S�����ނ̂���肾�����̂́A���������g���ɂ������Ȃ��l�����������āA�l�Ɛڂ��Ă�������ł���B

�@�₪�Ďl����\�Z���A�G�g�̑�R�Ɏ�肩���܂ꂽ�z�O�k�m������ŁA���Ƃ͍Ȃ̂��s�m���ƂƂ��Ɏ��n���ĉʂĂ��B

�@���̂Ƃ����Ƃ͎O�l�̖����G�g�̐w�ɑ����Ĕޏ���̖�����������A�����\��������������A�̂����G�g�̒������ق����܂܂ɂ������N�ł���B

�@���Ƃ�łڂ������ƁA�G�g�̖��悫�͑���v�Ɛ_�ːM�F�Ɍ�����ꂽ�B

�@���̌��ʁA��v�͍~�����A�M�F�͔�����Ԃ̑�䓰�Őؕ�������ꂽ�B�܌�����̂��Ƃł������B

�@�˃��x�̐폟�ɂ��G�g�̐��͂͋ߋE�𒆐S�ɁA�k�͉���E�\�o�E���͋ߍ]�A���͈����E���˂̓�\�����ɋy�сA�V���̌��ւ��ƈ���Ƃ����Ƃ���܂ŋ߂Â����̂ł������B |

����隬�@���Ƃ̋��邵������͖k�m����Ə̂���

|

�@�@�@�@�@3�@���q�i���܂��j�E���v���i�Ȃ����āj�̍���

top

|

���q�R���]�@���m�����q�s�@�����w�k��15�L��

|

���v�����]���@���m�����v��s�@�����w����15�L��

|

�@�V���\��N�i��ܔ��O�j�˃��x�̐�Ɏēc���Ƃ�j�����H�ďG�g�̐����́A���ɓ��ɍ��܂����B

�@���̔N�A�G�g�͐ےÂ̐ΎR�{�莛�隬�ɑ��f��z���đ���ƍ����A������{���Ƃ��Ė{�i�I�ɓV��������߂����͂��߂��B

�@�M�����ڂ̏��喼������]��ŏG�g�̟����ɉ�������B

�@�ɐ��̒�����ɂ����M���̈⎙�k���M�Y�i�̂Ԃ��j�́A�͂��ߏG�g�Ǝ������ł������A�������ɏG�g�̐��Ђ�������̂��݂Ď��i���A���C����㮎ғ���ƍN�ƌ���ŏG�g�œ|���v�����B

�@�����m�����G�g�́A�M�Y�̎O�l�̉ƘV���Ă�ŁA�M�Y�̍�����}���悤�Ƃ��A���A���������Ă����U�����B

�@���ꂪ�M�Y�̎��ɓ���ƁA�M�Y�͓{���ĎO�ƘV���a���Ă��܂����B�V���\��N�O���Z���̂��Ƃł���B

�@���̓��̂����ɂ��̎�����m�����G�g�́A�������ɟ����̏��������Ĉɐ��ɏo�w�������B

�@�����Ɉɐ��E���Z�E�������ʂ̏��喼�ɂ��g���𑖂点�Ė����ɂ��悤�������B����M�Y���ƍN�ɋ~�������߂��B

�@������ė������ƍN�́A����̐����𗦂��Ď����ɕl������o�w���A�\�O���A���F��ŐM�Y�Ɖ�A����c���J�����B

�@���̂���A���Z��_��ɂ͒r�c�P���i�˂����j�������Ă������A�G�g���x�͂Ɖ��]��^����Ƃ����Ă����̂ŁA�G�g���ɂ����B

�@���̏����ł�����Z���R���X�����i����Ȃ��悵�j���G�g�ɂ����B

�@�P���͏G�g�ɋA�������y�Y�ɁA�M�Y�x�z���̌��R���D�悷�邱�Ƃ��v�����A�\�O���̖�A�ɂ킩�ɖؑ]���n���Č��R��ɍU�߂��������B

�@���R��͖ؑ]��ɂ̂��ލ���ɂ���A���̓V��t�͌���������̂ł͍ŌÂ̂��̂��Ƃ�����B

�@���̒���听���s�݂��������Ƃ������āA�����Ƃ����Ԃɏ�͊ח������B

�@���R�ח��̕���ƍN�͑傢�ɋ����A�\�ܓ��A�̕��𗦂��ĐM�Y�ƂƂ��ɏ��q�R�ɂ��������B

�@���q�R�͌��R��̓�����L���]�A���É��w����͖k���\�܃L���̒n�_�ɂ���B

�@���É���`�̊����H���܂������k�ɂ̂�����ɂ킾���܂�̂��A���̎R���B |

|

�@���ݎR���ɂ͓V��t��͂����W�]�䂪���Ă��Ă��邪�A������������������]���邱�Ƃ��ł���B

�@�X�����璷���n�i���イ�Ɓj�̍P���ɗ��ʌ������ł悤�ƍl���A�\�Z���̖�A���q�R�̖k���Z�L���̉H���ɐw�����B

�@�����m�����ƍN�́A�����̎��䒉���E�匴�N���E�����M���i����������Ȃ��܂��j��ɖ����Ē����i�Ȃ��悵�j�̐w���}�P�������B

�@�Ƃ��ɒ��͓�\���A���E�������ĕ����u�S�����v�ٖ̈����Ƃ��Ă����B

�@���o�������ēːi���Ă������쐨���}�������āA�������r�i����ǁ�������ځj�Ɛ�����B

�@���̂Ƃ����̎g���i������j�̓�c���������M���̓S�C���Ɍ����|���ꂽ�B

�@���͂��̍��݂��͂炻���Ɖ����̐w�ɓ˓��������A���쐨���������Ɠn�荇���A�����Ď���������ʂ��Ղ����B

�@���̂��ߒ��͂��ɔs��Č��R�ɑ������B

�@���쐨�͐����ɏ悶�Ēnj��������A���̐b�A��C�����q�啃�q�͂�����~�߂ĕ��킵�A�s��Ȑ펀���Ƃ����B

�@���̂Ƃ��̐���H���̐�Ƃ������A���̌Ð��͖��S���q���̉H���w�̓���A�����_�Ђ̕t�߂��B

�@�_�Ђ̖T��ɖ�C�����q��펀�̒n�̔肪�����Ă��̗���Ԃ߂Ă���B

�@����A�G�g�͉H���̔s����ƁA��\����A�O���]�̑�R�𗦂��đ�����o�����A��\����A�H���̓���y�c�ɖ{�c��u�����B

�@���S���q���̊y�c�w�̓����Ɋy�c�̌Ï隬�����邪�A���܂͏��w�Z�̕~�n�ɂȂ�A����ɏ隬�肪���݂̂ł���B

�@���������G�g�̐��R�\���ƉƍN�E�M�Y�̏�R�ꖜ�ܐ�̕����A�y�c�Ə��q�R�ɑΛ������܂܌݂��ɑ���̋������������Ԑ��ƂȂ����B

�@���R�͑�R�ł͂��������A�{���������͂Ȃ�A����𝘗������|�ꂪ�����āA�ϋɓI�ȍU���ɏo���Ȃ��B

�@���R�Ƃ��Ă�������A�����ȍs���ɂ͏o���Ȃ��B

�@�������݂ƂȂ��āA��͂������Ɏ��v��̗l�������тĂ����B

�@�l���ɓ����āA�r�c�P���͉H���̐�ɔs�ꂽ�����̒����i�Ȃ��悵�j�̒p�J����i�����j�����ƏG�g�ɍ��������B

�@�ƍN�����q�R�ɓB�Â��ɂȂ��Ă���ԂɁA�{���̎O�͂��U�����悤�Ƃ����̂ł���B

�@�͂��ߏG�g�͂Ȃ��Ȃ�����������Ȃ��������A�G�g�̉��̎O�D�G�������̍��̑��叫�ɂȂ肽���Ɗ�]�����̂ŁA�Ƃ��Ƃ��������B

�@�l�������A�O�D�G���E�r�c�P���E�������q�E�X���E���J��G��E�x�G����͈ꖜ�Z��̕��𗦂��āA�Ђ����ɎO�͂Ɍ��������B

�@�������������̌ߌ�ɂ́A���̓��������q�R�̉ƍN�̂��Ƃɕ�ꂽ�B

�@����ɂ��ƁA�̐D�c�M���̈⓿��炤�y���������A���̎q�M�Y�ɕ邽�ߒ��i�ɋy�Ƃ����B

�@�ƍN�͂������ɐ��쒉�d�E�����N���E��{��N����̕��l��ܕS���o�������A���Ŏ�������]�̕��𗦂��ĐM�Y�ƂƂ��ɓ�����������B

�@�����ċ���̌ߑO�A�������i���É��s��R��j�ɓ����Đ攭���ƍ��������B

�@���̂��됼�R�͑������O�͂̍����܂ł��Ǝl�L���̓����t�߂ɐi�o���A���w�̒r�c�P���̑��́A�������ɓ��R�̒O�H���d��̊�����ׂꂽ�B

�@���̊ԑ��w�̐X���̑��͐������ŁA��ܐw�̖x�G���̑��͋������ŁA�O�D�G���̖{���͔��R�тɒ��Ԃ��āA��N�̓����o���̂�҂��Ă����B

�@������̉ƍN�͂��̐��R�̕s�ӂ��Ղ����ƁA����E��{������E���ɍ匴�E�{���N�d���������ɁA����͐M�Y�ƂƂ��Ɏ�͕����𗦂��ĐF�����ɐi�o���A���R�тɔ������B

�@�閾���Ƌ��ɍU�����J�n���ꂽ�B���R�ɂƂ��Ă͎v���������ʓG�̏o���ł���B

�@���E���狲�����ꂽ�G���̑��͂����܂��זŏ�ԂɊׂ�A���v����ʂɕ��ꑖ�����B

�@�������܂Ői�S�ł�����O�w�̖x�G���ɁA�w��ɂ�����e���ɏG���̖{�����P��ꂽ���Ƃ�m��A�}�����v��Ɉ����Ԃ��Ğw�����ɕz�w���ē��R�̏P����҂��������B

�@�����֔s�c�̎O�D���̏�������������ł����B���̔w�ォ���{��E�匴��̓��R���}�nj����ė���B

�@������}���������G���̑��́A�S�C����˂ēG�̏o�@���������A�Ҕ����ɓ]�����B

�@���̂��ߓ��R�͋t�ɐ܂藧�Ă��Ēב������B

�@���̂��됼�R�̐�N�r�c�P���A��w�̐X�����}���Ē��v��Ɉ����Ԃ��āA���ꂼ���@�i�����ׁj���ԁE�x�ɐw���ē��R�ƑΛ������B

�@����ɂ������ĉƍN�݂͂�����x�m�����ɐi�o���A�M�Y��ؒʕt�߂ɁA��ɒ���������ɔz�u���Č���̋@�������������B

�@�ߑO�\�����듌�R���s�����J�n���āA�����܂��މ��i�Ђ��j���藐��Ă̍���ɓ˓������B

�@�������A�������ɓ��R�̐��������R�������͂��߁A���߂Ɏ����Đ틵�͑傫�����R�̕s���ɌX�����B

�@�X���͕��ꂩ���鎩�w�̒����A�n���Ƃς��Č��㎶���i�����ꂢ�������j���Ă���Ƃ����S�C�Ō���������A��������ꂽ�B

�@�������P���͂Ȃ����拭�ɐw�n�����炵�ē����Ȃ��B

�@�����֗������Ă������R�̉i��`���Y�̎�œ����Ƃ�ꂽ�B

�@�P���̒��q���������R�̒����s���ɂ����߂����ĕ��킵�����A���̎����ƁA���܂͂���܂łƓG���Ɏa�荞��œ��������B

�@���̒�P�����܂��G�w�ɖ�肱�����Ƃ����Ƃ�����Ɛb��ɂȂ��߂��A��ނȂ��ދp�����B

�@�x�G���E�O�D�G������h�����Đ���A�y�c�߂����đ������B

�@���ꂪ���ɂ������v��̍���ŁA���R�̎��ғ��ܕS�]�A���R�ܕS��\�]�l�ł������Ƃ����B

|

���v��Ð��̌��̒r

|

�ƍN�̏��{���@���v��̋��F�R�ɂ���

|

�@���v��̌Ð���́A���É��s���k���̈��m�S���v�葺�i�����v��s�j�ɂ���B

�@�����Č��ɍʂ�ꂽ����̐Ղ��A���܂͂킸���̏��ƃ|�v���̗т��Â��u�˒n�тɂ������A�t�߂ɓ_�݂���r��P���E�������q�E�X���̕�Ȃǂɐ�Ղ�E�Ԃ��肾�B

�@�܂��A�F�����̂ӂ��ƈ������̖�O�ɁA���v�荇��̐펀�҂̎�˂Ƃ������̔肪�����A�t�߂����R�̏��������������Ƃ������̒r������B

�@����̂������l������̖�ɂȂ�ƁA���܂ł����ʂ��Ԃ�������Ƃ����B

�@�Ƃ���ŁA���R�т̏G���̑�s���G�g���m�����̂͌ߑO�\�ꎞ����ł������B

�@�G�g�͂��ǂ낢�Ă������ɑ�R�𗦂��A���v����ʂɐi�B

�@�ƍN���珬�q�R�̗���𖽂����Ă������䒉���E�ΐ쐔���E�{��������́A�G�g�̋��̕Z�i�Ђ傤����j�̔n�W������ɐi�ނ̂����āA�ǂ����悤���Ƌ��c�����B

�@�����Ɛ����͏o���ɔ��������A�����́u���̑�R������ł́A��N�Ƃ����ǂ������̌��O������B

�@���Ȃ�ʂ܂ł��h���Ƃ߂鏊���ł���v�Ƃ킸���Ȏ蕺�𗦂��ĎR���������B

�@�����ďG�g�̑���ɓS�C�����������Ē��킵�����A����������G�g�͈���Ɏ�肠��Ȃ��B

�@�Ƃ��ς₵�������͓G�O�ł킴�Ɛ�̒��ɔn��������Ĕn�̌������Ă݂����B

�@���̍��_���ɂ������̏G�g�����Q���A�Ɛb�ɖ����Ē����������Ƃ��ł��������Ƃ����B

�@�G�g�������i���É��s�����j�ɓ������̂͌ߌ�l������ł������B

�@�������A���̂���ƍN�͂��łɏ�����ɓ���A�������������Ă����B

�@�����Ė�ɓ���ƂЂ����ɏ�������o���A���q�R�A���Ă���B

�@�����ŏG�g����ނȂ��y�c�����Ԃ����B

�@���̍���́A�˂ɉƍN�������Ɨ����܂��A�G�g�ɂЂƖA�ӂ������킢�ł������B

�@�G�g�͂��̌�A�{�w���y�c���珬�����Ɉڂ��A�Ăя��q�R�̉ƍN�����i�ɂ�j�ݍ����̎��v��ɓ������B

�@�G�g���͑�R�ł͂��邪�A�G���ɏ�肱��ł̑ΐw�����ɁA����𝘗������|�ꂪ����B

�@�ƍN���͒n�̗��Ă͂��邪�A�̂��ߐϋɓI�ɑł��ďo���Ȃ��B

�@�����������Â��đΐw�͏\�ꌎ���}�����B

�@�G�g�Ƃ��Ă͑����ƍN�Ƃ̐킢��ł����ēV������ɏ��o�������B

�@�����Ŗk���M�Y�����_���A�P�ƍu�a������B�M�Y�͉i�т���ɖO���āA�ƍN�ɖ��f�ł����ۂ�ł��܂����B

�@������ĉƍN�͓{���������łɌ�̍Ղ�ł���B

�@�ƍN�̑�`�����́A�M�Y��������Ƃ������Ƃɂ������킯������A������������ȏ�A���͂�키�Ӗ��͂Ȃ��B

�@�����ł�ނȂ��G�g�̂��Ƃ֎��j�̉��`���i�����܂�j��{�q�ɍ����o���āA�a�r�����B

�@�̂��̌���G�N�i�䂤���Ђł₷�j�ł���B

�@���̘a�r�͂������ĉƍN�̏G�g�ւ̐b�]���Ӗ�������̂ł͂Ȃ������B

�@�ނ���Γ��ȏ�̗���ɗ����Ƃ����Ă������B

�@�������A���V���\�O�N�����A�G�g�͒���ɑt�����Ċ֔��ɔC�������B

�@�����Ȃ�A�O�͎�ɂ����Ȃ��ƍN�͎����I�ɐb�]����������Ȃ��B

�@����ł��ƍN�͏㗌���Đb���̗���Ƃ�̂����B

�@����ƏG�g�͖��̈��P���ƍN�̍ȂƂ����`�Ől���ɑ���A����ɕ�e�����P�K��Ƃ������ڂŐl���ɑ��肱�̂ŁA�������̉ƍN�����ɐ܂�ď㗌���A�G�g�ɐb�]�𐾂����̂ł���B

�@�V���\�l�N�\���̂��Ƃł������B�R���ɔs�ꂽ�G�g�́A�d���ʼnƍN�ɏ��������߂��킯�ł���B

�@�@�@�@�@4�@���������� top

�@�V���\�l�N�i��ܔ��Z�j�\�A�H�ďG�g�͑�����b�ɔC�����L�b�̐����������B

�@���̂���G�g�͂��łɋߋE��~�A�k���E�����E�l���肵�A���X�ƓV������̑厖�Ƃ𐄂��i�߂Ă������A���V���\�ܔN�A��B�ɓn���ē��Î����~��������ɋy��ŁA�����{�͂܂������G�g�̎x�z���ɓ������B

�@�̂���͓����̏��c����崋����Ċ��i����j���B��̗L����k�����ƁA���H�ɂЂ��߂��ɒB�E�Ìy�E�암�E�ŏ��̌Q�Y����ƂȂ����B

�@�V���\�Z�N�l���A�G�g�͋��s���ڗ����i����炭�����j�Ɍ�z���V�c�̍s�K�����ňꐢ���̐��V���s�Ȃ����B

�@����ƍN���͂��ߐ����{�̏���͂������Ă���ɎQ���B

�@���̐��V���I��ƁA�G�g�͏��c���̖k�������E�������q�Ɏg�҂𑗂�A�u�V���̏����ׂĒ�����Ă���ɂ��S�炸�A���܂��������Ȃ��͉̂��̂��v�Ƌl�₵�A���݂₩�ɏ㗌����Ƒ������B

�@�����A����ƍN�͏x�{�i�É��s�j�ɋ��邵�Ă������A�G�g�̂��̋��d�ȑԓx�ɔ��ɋꗶ�����B

�@����Ƃ����̂́A���쎁�Ɩk�����͈��ʊW�ɂ��������炾�B

�@�ƍN�̓P�i�Ƃ��Ђ߁j���k�������̒��j�����ɉł��ł����̂ł���B

�@�����ʼnƍN���ԐS��f�I�i�Ƃ끁�ł�������j����莆���������q�ɑ���A�������㗌�𑣂����̂ł������B

�@�k�����͈��̑f�Q�l���珬�c�����ɂ̂����������ɐ��V��Y�i�k�𑁉_�j��c�Ƃ��Ă���B

�@���_�ɂ͂��܂邱�̖k�������u��k�����v�Ƃ������A����͊��q���{�����̖k�����Ƌ�ʂ��邽�߂��B

�@���_�Ȍ�A���j�E���N�E�����E�����Ƒ���d�ˁA���܂�֔��B��̗L���铌���̔e�҂ł������B

�@���ꂾ���ɁA�㗌���ďG�g�ɐb�]����̂��������悵�Ƃ��Ȃ��������������̂��낤�B

�@�������ƍN����̎莆�������Ƃ��āA�������ɖk��������������邱�Ƃ��ł����A

�@�u�����͏\�ꌎ�ɏ㗌����B����ɐ悾���āA�����i�����܂��j�̒펁�K�i�����̂�j���܂��㗌�����悤�v�ƕԓ������B

�@���������K�̏㗌���Ȃ��Ȃ����s���ꂸ�A�ƍN�̍Ñ��ŁA���V���\�Z�N�̔����ɂ悤�₭���K���㗌���A�O�y��ŏG�g�ɉy�������B

�@���̂Ƃ����K�͂܂������G�g�̈ЂɈ��|����A�u���Ă��ēc�ɕ��m�̔߂�����v�Ǝ����Q�����Ƃ����B

�@�G�g�͎��K�ɓV���̌`��������āA�����̏㗌�𑣂����B

�@����ɂ������Ď��K�́A

�@�u�Z�̏㗌�ɐ旧���āA���c���i�Q�n�����c�s�j�̋A��������������Ă������������B

�@���̏�͓��R�킪�k�����̂��̂ł���̂ɁA�^�c���K�������n���Ȃ��B

�@��������ق��Ă��������A�Z�����𖾔N���Ȃ炸�㗌�����悤�v�Ɠ������B

�@���������c��̈ꌏ�͂Ȃ��Ȃ��ЂÂ����A�Ƃ��Ƃ����̔N�͎������q�̏㗌�͎������Ȃ������B

�@�����ŗ��V���\���N�t�A�G�g�͐^�c���K�ɏ��c�̕Ԋ҂𖽂��āA���̖������������B

�@�Ƃ��낪�A���̌�Ŏ������N�����B

�@���c��Ɛ�ЂƂւ��ĂĐ^�c���̖��ӓ��i�Ȃ���݁j�邪����B

�@���c��ɓ������k���̕��������͒��́A���ꂪ�ڂ����łȂ炸�A�ƒf�Ŗ��ӓ����D���Ă��܂����B

�@���̕���������G�g�͌��{���A�\�ꌎ��\�l���A�k�����ɂ������Đ��z��������B

�@�x�{�̉ƍN��ʂ��Ă��̐��z���Ƃǂ��ƁA�������q���������ɂ��ǂ낢�ĉƍN���ĂɎ��Ȃ����˗������B

�@�����������łɂ������A�ƍN�͏㗌�������Ƃł������B

�@���s�ŏ㐙�i����O�엘�Ƃ�Ɩk���������̌R�c���Ђ炢�����ƁA�ƍN�͍Ăяx�{�ɋA��A���V���\���N�����A��O�q�̒��ۂ�l���Ƃ��ďG�g�̂��Ƃɑ������B

�@����ʌ��^�������邽�߂ł������B

�@�������G�g�͒��ۂ����������A�G���Ɩ��Â��ĉƍN�̂��Ƃɑ��肩�������B�G�g�͉ƍN��M�����Ă����̂ł���B |

���c�隬�@�Q�n�����c�s�A

�k���������̏�̋A�����߂���^�c���Ƒ�����

|

�@�����A�ƍN�͟����i�����j�O���̕������ďx�{����o�����A���w���������B

252

�@����ɂÂ��ĉY�������E�H�ďG���E�D�c�M�Y�E�א쒉�����̑��̏����������œ��ɐi�����A���R���܂������`�ɏW�������B

�@���̐����悻��\�ꖜ�]�ł���B

�@�O������A�G�g�͎Q�����Đߓ����A�v�������ĉ₩�ȍs���g��ŋ��s���o�������B

�@�������O�͂��Ƃ��A�������E�ޗǁE��̐l�X�����̍s�����ڌ��悤�Ɖ��������A�X���ɎV�~�����炦�Č��������Ƃ����B

|

���c����V��t�@�_�ސ쌧���c���s

|

�R���隬�@�����R���ɂ���A���c���̎x��ł�����

|

�@����A���c������ł͏G�g�̑�R�����藈��̂�O�ɁA�A���̂悤�ɌR�c���J���ꂽ�B

�@�]�c�͏o�������ď���ɕ�����A���܂ł����Ă��܂Ƃ܂�Ȃ��B

�@�㐢�A�Ȃ��Ȃ��Ƌc�_���Č��_�̏o�Ȃ���c���u���c���]��v�Ƃ����悤�ɂȂ����̂͂��̌̎�����ł���B

�@�����������Ă��邤���ɏG�g�R�͔����̐��܂Ŕ����ė����B

�@�����Ŗk����͂Ƃ������h���~�߂悤�ƁA�B�R���i�k�����K�j���q�l���i��Β��v�j�������i���쎁���j�R�����i���c�N���j�̏�����d�v���_�Ƃ��Ėh�����ł߂��B

�@�O����\�����A�G�g�͏��Âɓ������ĉƍN�E�M�Y�Ɍ}����ꂽ�B

�@�R���E�B�R�i�ɂ��܁j����ւ̍U�����J�n���ꂽ�̂͂��̓����A��\����ł������B

�@�R����̏��c�N���͕K���ɖh�킵�����A�O�ǓG�����A�����������ŗ��邵�A�G�g�R�͓{���̂悤�ɔ������z���ď��c����ɔ������B

�@����A�B�R��̖k�����K�͂킸���ܕS�̕��������ĐD�c�M�Y��l���]�̌R�����x���A�拭�Ȓ�R���Â����B

�@�����ŏG�g�͖I�{��Ɛ��E����������ɔB�R����͂܂��A��͂����c���������̂ł������B

�@���C�������c���w�̃z�[�����琼����ɏ��c����̓V��t�������я���Ă݂���B

�@���̏�̗��j�͌Â��A���q����ɓy�쉓�����z�����̂����߂��Ƃ����B

�@�퍑����ɓ����Đ�J�i��������j�㐙���̏d�b��X�����邵�����A�����l�N�i��l��܁j�ɓ��B�R�̖k�𑁉_�ɏ���ꂽ�B

�@����ȗ��A�l��ɂ킽���ď�n�͊g������A�����̂Ƃ��ɂ͔����i�͂����j�O�w�̑�V��ƎR�V��������������V��t���\����������\���A��k���\���ɂ���ԑ��s�ł������B

�@�����͏��c���̓�̊O�s�͂������̘p�̊C�݂ɂÂ��A�鉺���������ۂ�Ə���ɕ������Ă����B

|

�G�g�̖{�w�A�v���_���{���@���c���s���{��

|

�Ί_�R�����@�G�g�͂����Ɉ����z����

|

�@�������q�͌ܖ��Z��]�̏镺�������ď��c����ɓ����̓������ł߁A����ɂ��������G�g�͖{�w�{�̑��_���ɒu���A�����̏����e���ɔz�u�����B

�@����ƍN�̐w�����͓̂����̎���i������j��̂قƂ荡��t�߂ŁA�w�n�Ղ̔肪�����Ă���B

�@�����͖k������֓�����~���ɂ�������̂��Ƃ߂�d�v�Ȓn�_�Ă���B

�@�k�͉H�ďG����̏����A���͏G�g�̖{�w�A����ɂ͐��R��������āA�������炳�ʕ�͐w�ł���B

�@��������U�s����������ꂽ���悾�������āA���̑�R�������Ă��Ă����c����͗e�Ղɗ����Ȃ��B

�@����ɂ͕��Ƃ��L�x�ŁA������̂ق��́A���o�Z�E���║���ɑދ������܂��炵�A���̂�A�̂����̂��ގ҂�����B

�@�����喾�_�̖�O�ɂ͖����s�����Ƃ����L�l�ŁA���悻�ߑs���Ȃǂ͂Ȃ������B

�@����A������Ԃ����Ȃ̂͏G�g�����l�ŁA���̂��ߏ��喼�ɍȎq������A�݂�������������N�������Ă���B

�@�����đދ����̂��ɑ����̌|�l����т悹�A�A���̂悤�ɒ���������A�I�X������̂ł������B

�@���c������͂ވ���A�G�g�͖k�����̎x�z���ɂ���֓��̏���������ƍU�������Ă������B

�@�l�����ɂ͍]�ˏ���͂��ߏ㑍�E�����̏���𗎂��A�܌��ɂ͐�z�E���R�E��Ώ���U�������B

�@��������֓��̗v�Ղł���B�����ĘZ���ɂ͔����q��Ɣ��`�邪�ח����āA�k����̊֓��ɉ�����x��͂قƂ�ǎ����A���c����͌Ǘ������̗���ƂȂ����B

�@�����E���i�������傤�A��ʌ��s�c�s�j�����͑P�킵�ď��c�������܂Ŏ����������Ă���B

�@�������ď��c����̖��^�����X�Ɣ����Ă������Z���A�d�b�̏��c���G���Ђ����ɓ��ʂ��ďG�g���̌R��������Ɉ�������悤�Ƃ������Ƃ��������B

�@����������͖��R�ɔ��o���Č��G�͕߂����Ă��܂����B

�@�u���c����w�v�ɂ́A���̂������̂��̂ǂ������܂肩�˂āA�`���A�@�x�i�͂��Ɓ������āj��������݂��A�d���i�ނق�j�̊�Ă������肾�����Ƃ��邩��A���ʂ̓����͌��G����ł͂Ȃ������炵���B

�@�Z����\�l���A�B�R��̖k�����K�����ɍ~�������B |

|

�@�G�g�͂��̎��K��A�����Ɋח����������`���k�����M�i������������̒�j�ɁA���c������֍~���������������B

�@�Ƃ���ŁA�G�g�͎l���Z�����珬�c����̐����O�L���̐Ί_�R�ɍL��ȏ�s��z���͂��߂Ă������A�Z����\�Z���Ɋ������A�����Ɉڂ����B

�@�����āA��̂����ɏ�̑O�ʂ����������Ă��������Ăɐ�͂�����B

�@�������c������ł́A���ɂ��ďo���������܂ڂ낵�̂悤�ȑ��s����������䊑R�����A�����܂���ӂ�r�����Ă��܂����Ƃ����B

�@���݁A�Ί_�R�͈�ʂ̖����R�ɂȂ��Ă��邪�A�킸���ɐΗۂ̎c�钸��̖{�ۚ��ɗ��ƁA�ቺ�ɏ��c���̎s�X�Ə��c����V��t�A�����ĉE��ɑ��̘p��䩁X�ƂЂ낪��B

�@�G�g�͉ƍN�ƂƂ��ɂ��̐Ί_�R���珬�c����������낵�A�u���̏邪��������A�֔��B��i�悵�悤�v�Ɩ��A��l�Ȃ��ŏ�Ɍ������ĕ��A�����B

�@�u�֓��̘A�ꏬ�ցv�Ƃ������t�͂������琶�܂ꂽ���̂��Ƃ����B

�@�~���̊��������k�������͒�̎��[�ƂƂ��ɁA����o�đ��Y���i���Ƃ��j�̐w�ɓ��~�����B

�@�����ܓ��̂��Ƃł������B�����͉ƍN�̏����ł��������߁A������č���R�ɒǂ�ꂽ�B

�@�����������E���ƁA�����ďd�b�̑哱�����ɁE���c���G�̎l�l�͐ؕ��𖽂���ꂽ�B

�@�����Čܑ�S�N�ɂ���Ԗk�����͖ŖS�����̂ł���B

�@���{�̑��_���ɂ͖k�����ܑ�̕悪���܂��ۂނ��Ă�������ł���B

�@���c���̖��̐�㏈���Ƃ��āA�G�g�͉ƍN�ɖk�����̗̍��̂��ׂĂ�^�����B

�@�������ĉƍN�͍]�˂ɓ���k�����ɑ���Ċ֓��̔e�҂���n�ʂ����������B

�@�����̎�s�Ƃ��Ă̓����̒n�ʂ��A���̂Ƃ��ɖ��ꂽ�̂ł���B

�@�֓��肵���G�g�ɂƂ��āA�c��͉��H�݂̂ł��������A���łɏ��c�����͒��A�G�g�̐w�ɂ͍ŏ�`���E�Ìy�אM�E�암�M����̉��H�̏��喼�����X�ƎQ�w���A�����𐾂��Ă���B

�@�����čŌ�ɉ��H�ő�̎��͎҈ɒB���@���Z���ɓ����Ă悤�₭�Q�w���A���H�̕���͕��͂�p�����������錩�ʂ��������B

�@�����ŏG�g�͉��H�������A�����A��Âɓ������B�����ʼn��H���喼�̔z�u���m�肵�A�㌎�ɕ���Ԃ����B

�@�G�g�̓V������͂����Ċ��������̂ł������B

�@�G�g�̐키�ׂ�����͂������{�̍����ɂ͂��Ȃ��B�����ŏG�g�̊�͊O���Ɍ�����ꂽ�B

�@�O���Ɛ���č����̓�����ł߂悤�Ƃ���̂́A�x�z�҂̏퓅��i�ł���B

�@�����ĕ��R���N�i��܋��j�c�����N�i��܋�Z�j�̓��ɂ킽�钩�N�o���ƂȂ�킯�����A�c���O�N�����A�G�g�̎��ɂ���Ă��̏o���͖�������̂ł������B

�@�@�@�@�@5�@�փ����̍��� top

�@�c���O�N�i��܋㔪�j�����\�Z���A���}�G�g�͕�������ɓ���ƍN�A�O�c���Ƃ�ܑ̌�V�A�ܕ�s��a���̖����ɏ����A�܂Ȃ���Ɉ����G���̌㎖��������B

�@�����ē����̔����\�����A���̉p�Y�G�g�͂����I�i�ق��j�����B�Ƃ��ɘZ�\��ł������B

�@�G�g�̎��ɂ���Ĉ�����]�����܂��Ă����͓̂���ƍN�ł������B

�@���q�E���v��ŏ����Ȃ���A�S�Ȃ炸���G�g�̕G���ɋ����ĉA�E���d���Ă����ƍN�ɁA�悤�₭�V���l�ւ̋@��߂Â��Ă����̂ł���B

�@�ߍ]�E���a�R�i�F���s�j�̏��Γc�O���́A���̂܂܂ł͖L�b�Ƃ̍s�����Ă�����ƁA�Ђ����ɉ�Â̏㐙�i���Ƃ����炢�A�������ĉ����ĉƍN�Ƃ��ƌv�����B

�@�c���ܔN�Z���\�Z���A����ɂ����ƍN�͏㐙�i�������̕��������ƁA�������ɍ]�˂��������B

�@���̌��ɐΓc�O���́A�G�g���ڂ̏��喼�ɞ����Ƃ��A�œ|�ƍN�̋����𑣂����̂ł������B

�@���������������ƍN�ɂƂ��āA���̋����͗\���������̂ł������B

�@�ނ���O����������ɒǂ����݁A�ꋓ�ɂ�������i���j���ׂ����Ƃ���������݂ł������Ƃ�����������B

�@�O���̞��ɉ����đ���֎Q�W�����͖̂ї��P����M���ɁA�F�쑽�G�ƁE������G�H�E���]�䕔���e�E�������b���珫�����킹�ŋ㖜�O�玵�S�]�l�ɋy�Ƃ����B

�@�����\�����A�����͑���ŌR�c���J���A�ї��P���𐼌R�̑��叫�Ƃ��Ă������ɍs�����J�n�����B

�@�܂���͂��߂ɁA����ƍN�̏���ɂ����鍪���n��������U�����A���̐����ɏ悶�Ĕ��Z�ɐi�o�A�����\����ɂ͑�_�ɓ��邵�Ă����𐼌R�̍����n�Ƃ����B

�@����A�O�������̕ƍN�̂��ƂɂƂǂ����͎̂�����\�l���A����i���������j�̏��R��܂Ői�Ƃ��ł������B

�@�ƍN���ɉ���镟�������E�r�c�P���E���c������͂������ɓ��サ�Đ��F��ɏW���A������\�O���ɂ͐��R�̐D�c�G�M�̋�����U�������B

�@�����ǂ��悤�ɂ��ĉƍN���ܐ�̐����𗦂��Đ��サ�A�㌎�\�l���A��_��̖k���A�ԍ�̖{�w�ɓ������B

�@���̖�A��_����ł͐��R�����̌R�c���J���ꂽ�B

�@���̂Ƃ��ƍN����_��������u���Đ��ɐi�݁A�ߍ]�ɐi������Ƃ̏�͂������B

�@�����Ő��R�͖�ɓ����āA�~�肵����J�̒���S�R�փ����Ɍ������Ĉړ����J�n�����B�ߌ㎵������ł������B

�@�փ����ɓ����������R�́A�Ӗڂ̒m����J�Y���g���̍l�Ă��������`�ߗ��̐w�`�ɂ��������ĕz�w���A�w�n�̍\�z���}�����B

�@���̔z�w���������珇�ɂ����ƁA�܂��Γc�O���i�����R�j�E���Ë`�O�i���r�t�߁j�E�����s���i�V���R�k���j�E�F�쑽�G���i�V���R����j�E��J�g���i�����j�E������G�H�i�����R�j�E�ԍ����ہE�����ג��E�ї����j�E�e������i�����R�[�j�E�g��L�ƁE�ї��G���i��{�R�j�E���ƁE�������b���E���]�䕔���e�i��{�R�[�j�Ƃ������X����z�w�ł���B

�@���̐������A�������R���փ����ɐi�����Ă���A�����ۂ�Ƃ�����͂��Ă��܂����z�I�ȑԐ��ł���B

�@����͌��ʘ_�����A���������R�ɏ�����G�H��z�u���Ȃ�������A���̔z�w�͂���Ɋ����Ȃ��̂ɂȂ����낤�B

�@�G�H�͂��˂ĉƍN�̉��ڂ������Ă������Ƃ�����A���R�ɓ��ʂ��Ă���^�����Z�������̂�����A������{�R�̕��ɕz�w������Ȃǂ̎�����ׂ��������낤�B

�@����A���R���փ����Ɍ��������Ƃ̕�ɐڂ����ƍN�́A�������ɑS�R�ɏo���𖽂��A����܂��փ������������B

�@�ߑO�O������ł���B���c���Ői���R�͊փ�����襘H�ɂ�����Ɖ����ɎU�J�����B

�@��N�͉E�����獕�c�����E�א쒉���E�����Ö��E�c���g���E����莟�E�������g�E��ɒ����E�������ՁE���L�E���ɍ��m�E���������Ƃ����w�e�ł���B

�@�Â����w�́A�D�c�L�y�āE�g�c�d���E���X���߁E����ꐳ�����R���̉E�A�{������������i�B

�@����ƍN�����{�𗦂��Ă��̌�ɂÂ��A���z�R�ɖ{�c��u�����B

�@�����ēa�R�i����j�͒r�c�P���E�R����L�E�L�n�����E���K������{�R���ʂ̐��R�ɔ������B

�@���̐������ܐ疜����B

�@���R�̔����ɂ������Đ��̏�ł͗ł��������A���R�͖���̓���ƍN�𒆂��ɂ��Čł��c�����Ă���B

�@����ɂЂ������A���R�͎�����̎叫�Ƃ����ׂ��Γc�O���̐l�]�������A�K�������������Ƃ�Ă���Ƃ͂������A������������G�H�E�g��L�ƂȂǂ͂��������邩����Ȃ��Ƃ���������B

�@�͂��߂��琼�R�͔s���ׂ��v�����������ł����Ƃ����悤�B

�@�������R���킹�ď\�ܖ��ܐ�Ƃ����A���{�j�ォ���ĂȂ��啺�͂��V����q���Č��˂����փ����̌Ð��́A���s�j�S�փ�������тł���B |

���z�R�̉ƍN�̖{�w��

|

�Γc�O���̐w�n���@�փ����������R

|

�@�k�Ɉɐ��R�n�A��ɗ鎭�R�n���Ђ����������l�L���A��k��L���̏����Ȗ~�n�𖼐_�������H�ƒ��R���i������\�ꍆ���j�����s���ė���A���C���V�������ƍN�̖{�w���z�R���Ԃ������đ���B

�@���R�̏����͂قڂ��̒��R�������ɐi�̂��B�փ������̒������璷�l�֔�����k���X�����k�シ�邪�A�X�������̉E��ɐΓc�O���w�n���̔肪���B

�@�X���̍���̓��Â̐w�n���ɂ��Β��������Ă���B

�@����ɂ��̍����ɉF�쑽�E�����̐w���������V���R���킾���܂��Ă���B

�@���̓�[�𗬂�铡���n����������ŁA���R���E���C�����E�V�����E���_�������H���ꓰ�ɉ��B

�@���̕t�߂���J�g���̐w�n�����B�����Ă��̓�ɏ�����G�H�̏����R������A���̓�{�R�ւƂÂ��B

�@���̎R�Ԃ̌Õ��Ȓ����A���܂͍H���l�Ƃ������Ȃ��ŁA�Ð��̖ʉe�͋}���Ɏ�������悤���B

|

�փ����Ð���@�����l�L����k��L���̏��~�n

|

�ێR�T�i�̂낵�j����փ�������]��

|

�@������Όc���ܔN�㌎�\�ܓ��\�\���̓��A�փ�����т͔Z�����ɂ܂�Ă����B

�@�ߑO�����ɂȂ��Ă悤�₭���̖�������͂��߁A������̎R�A�A������̑��A�ɖ����̌R���̎p�������т�����A���������Ђ邪�������B��@�����Ƃ݂����R�̏������g�E�Ɉ䒼�����͓V���R�̉F�쑽���߂����čs�����J�n���A�Â��ĕ��������̑��������͂��߂��B�@���ɐ�[���J���ꂽ�̂ł���B�ƍN�͂������ɊێR�ɘT�������������B

�@��������}�ɓ��R�͈�ĂɓG�w�ɓ˓����čs�����B

�@���c�E�����E�א�̏����͐Γc�O���̐w�ɉ����A���̑��w��˂����������A�O���͕K���Ɏx���Ĕ������A��i��ނ�����Ԃ����B

�@�F�쑽���͏P�������镟�������}�������ċt�ɐ�������ǂ����B

�@�����͌��{���Ďm�����͂��܂��A�Ăщ����Ԃ����B���̌����Ԃ�́A�j����

�@�u���i��j���Ђт��A���i�Ƃj���Ƃǂ낫�A����i�Ƃ���j�̐��A�R�x�ɐk���A�E�C�V�ɖ��v�Ƃ���B

�@�������ĐΓc�E�F�쑽�����D���ȓ��R���}���ċ���W�J���Ă���ɂ�������炸�A�����̓��Ñ��͑בR�Ƃ��Ă����T�ς��Ă����B

�@�����ŎO���͉Ɛb�̔��\�������q��𑖂点�ċ~�������߂��B

�@���̂Ƃ����\�����n�ォ��O���̌����`�������߁A���Â̏��m�͂��̔����Ȃ����Ēǂ��Ԃ��Ă��܂����B

�@�����ŎO���݂͂�����n���Ƃ��ē��Â̐w�ɕ��������A����ł��������E�ɂ��ĉ����Ȃ��B

�@���R�̕s���ꂪ���̏d��ȂƂ��ɘI�悵���̂ł���B

�@��ނȂ��O���͎��w�ɂ��ǂ�A�V���R�̒����ɘT�������āA�����R�̏�������E��{�R�̖ї��E�g����ɏo�������Ȃ������B

�@������������������C�z���Ȃ��B�O���͏ŗ����ċ}�g���Ƃ������A�ˑR�Ƃ��Ŕ������Ȃ������B

�@��{�R�[�̒������ƁE�������b���i�������j�͊փ������ʂ̏e�����ďo�����悤�Ƃ������A�g��E�ї����������Ȃ����߁A���̌��w���s���ɂȂ��ē������Ƃ��ł��Ȃ��B

�@�₪�ē��͐��߂ɋ߂Â������A���s�͂܂�������Ƃ��m��Ȃ��B |

|

�@���̂���ƍN�͖{�c�𓍔z�R����w�꒬�ֈڂ��Ă������A���܂ł����Ă�������G�H�������̓������݂��Ȃ��̂ŁA�������ɏł�̐F���݂��͂��߂��B

�@�m�V�����L�n�ɂ́A���̂Ƃ��ƍN�͂�����Ɏw������Łu���Ă͘g�߂ɋ\���ꂽ�邩�v�ƌ��ɂ��������Ƃ����B

�@�������A���̂܂܂ɂ����Ă����Ȃ��̂ŁA�����̓S�C���ɖ����A�����R�Ɍ������Ĉ�Ďˌ��𖽂����B

�@�����Ő؉H�܂����G�H�͂��Ɉӂ������āA��J�g�����ւ̓ˌ����ɖ������B

�@���̂Ƃ��G�H�̕������쐳�d�́u���ꂪ�̑��}�̗P�q�i�䂤�����{�q�j�̂Ȃ���邱�Ƃ��v�ƍĎO�Ђ߂�������������Ȃ��B

�@�����ł�ނȂ����d�͕��������Đ��𗣒E�����B

�@������̕��͈�Ăɑ�J�̐w�ւȂ��ꂱ���A�G�H�̓�����\�����Ă����g���͏���������Ă��A�����̌˓c�d���E���ˈO����܂��Ă���ɓ��点���B

�@���̂Ƃ��e��E���E����E�ԍ��̎l��������܂����R�ɐQ�Ԃ��đ�J���ɎE�����Ă����B

�@�˓c�E���ˑ��͑P�킵�����y���A���ɓ��������B

�@�������g���͏������Ђ�܂��A�Ȃ������o�ɏ���ĖӖڂ̎�ɌR�z���ɂ���A���R���w�����Đ�����B

�@����͋g����ᚕa�̂��ߎ������A�����s���R���������炾�Ƃ����B

�@�������V��V��Ƃ���o�����R�̍U���ɁA�������̋g�������͂▽�^�������Ƃ����A���Ɏ��n���ĉʂĂ��B

�@�Ɛb�̓���ܘY�����̎���͂ˁA�y���ɂ��������̂��Q�炪��G���Ɏa�肱��œ��������B

�@�����đ�J���͒זł��A�F�쑽�������ʂ�˂���ĕ��ꋎ�����B

�@�F�쑽���j���A���ׂ̗�̏��������܂��ב������B

�@���R�͐���̂悤�ɐΓc�E���Â̐w�ɉ����Ă����B

�@�O���̕��������ҁE�������ɂ͎��ɂ��̋����̍R����Â������A���|�I�ȓG���ɁA�������Ɏa�藧�Ă��ė��҂Ƃ��������A�ߌ�������ɑ�����ƂȂ����B

�@�O���͂킸���̏]�҂Ƌ��Ɉɐ��R���ɓ��ꂽ�B

�@���܂���ɂ̂���͓��Ë`�O���݂̂ł���B

�@�`�O�͖����̔s�k���݂Ƃǂ���ƁA�S�R�𗦂��āA���Ȃ�ʂ܂ł��ƍN�̖{�w��˂��œ������悤�ƌ��ӂ������A���̓��ÖL�v��ɊЂ߂��A��ꗣ�E���͂������B

�@�c���ܕS���W�������`�O�͑S���̋ʂ̂悤�ɂȂ��ē��R�̒�����˔j���A����̈ɐ��X���֓]�����B

�@�a�R�̓��ÖL�v�E�������~�͂킸���ȕ��������ē��R�̒nj��������~�߁A�s��ȓ������Ƃ����B

�@���̊Ԃɋ`�O�͐h��������֓��ꂽ���A�����ꓢ����ď]�����̂킸�����\�R�ł������B

�@�����Čߌ�O���A�Z���Ԃɂ킽�錃���͂܂������I�����B

�@���R�̎��҂͎O���]�A���R�͎O��]�������Ƃ����B

�@�ƍN�͖{�c���Ɉڂ��A��������s�Ȃ����B�����̎�͖k���X���e�̎�˂ɖ��߂�ꂽ�B

�@���ܓ���˂Ƃ��Ă���̂����ꂾ�B�������փ����̒����ɁA���������˂Ƃ�����̂�����B

�@�����͂܂����˂Ƃ��悯��A�������K�i�ق���j���܂��Ă���B

�@�w����W�x�ɂ́A

�@�u���̓��̌ߌ�A��J�̂��߂ɐ������ł��Ȃ������B

�@���Ă�H���ƕ������킷�̂ŁA�Ă��悭���ɂЂ����ĐH���悤�ɂƂ̕z���i�ӂ�j���o���B

�@�Ƃ��낪�s�j�̉͐������ӂ�o���A�펀�҂̎��[�����������A���̐F�����ɐ��܂��āA�Z�����Ă��݂�Ȏ�F�ɕς����v�@�Ƃ���B |

�@���r�݁X������́A�ǂ�ȍ���̏ꍇ�����S���ɕς��ɂȂ����A�����ĂȂ�����̂��Ƃ����ɁA���̂Ƃ��̗L�l�͂܂��ЂƂ����ł������낤�B

�@���\�Z���A�ƍN�͊փ����������ĐΓc�O���̋��鍲�a�R�i�F���s�j�Ɍ������A�\�����ɂ�����ׂ�A��Ï�ɓ������B

�@�����ɂ��炭�؍݂��Đ��R�̗����Ҏ����s�Ȃ����B |

�ƍN������̚��@�փ������w�꒬

|

�@�����ĐΓc�O���E�����s���E�������b���炪�����ŕ߂����A�\������A���s�Z���͌��Ŏa��ꂽ�B

�@�F�쑽�G�Ƃ͎F���ɓ��ꂽ���A�̂��ɔ��䓇�ɗ�����Ă���B

�@�փ����̍���ɏ����������߂��ƍN�̎�ɂ���āA�_���s�܂���X�I�ɍs�Ȃ�ꂽ�B

�@���R�̂悤�ɐ��R�ɉ�������喼�͖v�����A���R�ɎQ���������{�E�喼�炪�������ꂽ�B

�@����̖��ˑ̐��̊�b�����̂Ƃ��A�z���ꂽ�̂ł���B

�@�@�@�@�@6�@���~�̐w�E�Ă̐w top

�@�փ����̍���̌��ʁA�L�b�Ƃ͂킸���ےÁE�͓��E�a��Z�\���̑喼�ɖv�����Ă��܂����B

�@�������L�b�̏G���͓V���̖���Ƃ�����ꂽ����ɌN�Ղ��Ă���B

�@�����ďG���͖��ڏ�͂��܂��ɉƍN�̎�N�ł���B

�@�փ����œ��R�ɉ���������喼���A�ƍN�ɒ����͂��ނƂ������A���R�̎�@�ł���Γc�O����|�����Ƃ��Đ�����̂ŁA�����ďG���ɔ��R���悤�Ƃ����Ӑ}���������킯�ł͂Ȃ��B

�@������ƍN�Ƃ��Ă��G����a���Ɉ������Ƃ��ł����A�����̐�P���G���̂��Ƃ։ł������肵�Ĉꉞ�̌h�ӂ͕\���Ă���B |

����V��t

|

������]��

|

�@�ƍN�̕���́A�����̗͊W�ŏG����b�]�����邱�Ƃɂ������B

�@���̈�̂����ꂪ�A�c�����N�i��Z���O�j�̉ƍN�̐��Α叫�R�鉺�ł������B

�@�����ĕ���̓��̂̒n�ʂɂ����ƍN�ƏG���̎�]�W�͊��S�ɋt�]�����B

�@����ɉƍN�͒ǂ��������������B��N��̌c���\�N�A�ƍN�͏��R�E���G���ɏ����ďx�{�ɉB�ނ����̂ł���B

�@���̏��R�͏G���ɏ��邾�낤�Ƃ��܂��l���Ă����L�b�ƂɂƂ��āA����͑傫�ȏՌ��������B

�@���̏Ռ��͕s���ƂȂ�A�₪�ēG�ӂƂȂ����B

�@������G�������R�鉺�̂��߂ɏ㗌�����Ƃ��A�G���͂��̏j��ɏ㗌���邱�Ƃ����B

�@�j��ɎQ��A�ۉ��Ȃ��ɐb���̗�ɉ�����Ă��܂�����ł���B

�@�������ē���E�L�b���Ƃ̕s�a���������ɖ��炩�ɂȂ��Ă���������A����ɂ͉����������������B

�@�c���\��N�܌�����A������̂�����ł�����ɉ��ق�������A������̂������ɔ�B

�@���̉��͎Ԃ̂悤�ŁA�l�X�́u�j�ԁv�ƌĂB����͕s�g�̑O�����Ƃ����\���������B

�@�c���\��N�Z���A���ʼnƍN�̌�����U�������҂��������B���̂���ޗǂ̉���r�̐������ꂽ�B

�@�c���\�Z�N�O���A�㗌�����ƍN�͏G��������ɏ������B

�@��������ł��㗌�����ނƂ��ɂ͔��ӂ���Ƃ��āA��C�ɑ�����U�ߖłڂ����ӂ������B

�@�����́A�������ΉƍN�̕�����o�����Ƌ��d���������A�Ћ˒U������������̌����Ȑ����ɂ悤�₭�܂�āA�G�����㗌���ĉƍN�ƑΖʂ����B

�@���̂��߉ƍN�̂�����݂͐��A�ɋA�����̂ł������B

�@�c���\��N�ɂ́A����̓V��t�ɉ������������������B

�@�肢�̌��ʂ͕����̋����Ƃ����̂ŁA�G���͂��ǂ낢�ď������R�ɖ����ċF�点���B

�@�܂���܂�A�������i�Ƃ��݂̂ˁA�ޗnj�����s�j�ɔ[�߂����������̑������ꂽ�B

�@����͓V�������̂Ƃ��Ɋ����A�Ɠ`�����Ă�����̂��B

�@�l�S�͂܂��܂����R�ƂȂ������A���̔N�����A�ƍN�͓ˑR�L�b�Ƃ̍H���Ŋ����������L���啧�a���{�̉����𖽂����B

�@���̂Ƃ��V�����������̖��Ɂu���ƈ��N�@�N�b�L�y�v�Ƃ���̂��A�ƍN�����f�i���セ�j���A�L�b�Ƃ̉h���邱�Ƃ��肤���S���߂����̂��Ƃ����̂ł���B

�@������������r�������A�ƍN�Ƃ��ẮA�����̖ڂ̍��������ɂȂɂ��Ȃ�ł��L�b�Ƃ�ׂ��Ă��܂����Ƃ����̂�����A�����̕ى��ȂLj�������Ȃ��B

�@�����Ɏ����đ��������������ӂ��A�����h�̕Ћˊ�����Ǖ����āA�����ɕ�����͂��߂��B

�@���������ÁE�O�c�E�����E�ї��ȂǖL�b�Ƃɂ䂩��̐[�����喼�́A����������{�̕@�������������Ă���ɉ����Ȃ��B

�@�W���Ă����̂͊փ����ȗ����A�̐g���������Ă����Q�l����ł������B

�@�l���͂����܂��\�����z�������A���̂���҂Ƃ����Β��]�䕔���e�E�^�c�K���E�㓡�����q�E���ΑS�o�E�ї����Ƃ�̂�������ܐl�O�ŁA���Ƃ͉G���̏O�ɂ����Ȃ��B

�@�����̂�����݂͂������đ傫���O��Ă��܂����̂ł������B

�@�\������A���s���i��̔q���d������d���̕��x�{�ɂƂǂ��ƁA�ƍN�͂��ǂ肠�����Ċ�B

�@���������喼�ɓ����߂��A�\����ɂ͑������x�{���o�����Đ��Ɍ������B

�@�����ċ��s�����ŁA�]�˂��炠�Ƃ�ǂ��Ă����G���̌R�ƍ������A�\�����A����O�̒��P�R�̖{�w�ɓ������B

�@�����̏��喼�̌R����\���͏\�d��\�d�ɑ�����͂����B

�@��@�͍��X�Ən���ď\�ꌎ��\�Z���A����̓��k�����i�����́j�E�������ʂŏ㐙�i���E���|�`��̌R���ƁA����̖ؑ��d���E�㓡�����q�̕��Ƃ��Փ˂�������������B

�@��������ɑS���ɂ킽���Ċ��̓����������ƂȂ�A���肶��ƕ�͖Ԃ����߂��Ă������B

�@�������������ɑ��}�G�g�����̉b�m�ƍ��͂��X���Ēz�������邾���ɁA����͂т��Ƃ����Ȃ��B

�@�\�l���ɂ͐^�c�ۂ����^�c�K�����A�O�c�E�����E�Ɉ�̏��R���������ɂ܂킵�Ă���ɖ|�M���A�������S�R���̑��Q��^���Ă���B

�@�u���앶�Ɂv * �Ŗ��������c�E�q���i�͂Ȃ킾����j�������̂͏\�\�Z���̂��Ƃ��B

* �u���앶�Ɂv�@�����E�吳����ɗ��s�������N�����̊����{�B�����A���ˉ���A�^�c�\�E�m�Ȃǃt�B�N�V�������������A��݂��́B

�@���̂Ƃ��A�铢���̑叫�𖽂���ꂽ�c�E�q��͑��낱�тŏo�����čs���A�I�{����ɓ�\�l����̑��Q��^���Ĉ����������B

�@���̂Ƃ��A���˂ėp�ӂ́u�铢���̑叫���c�E�q��v�ƋL�����؎D��������ɂ܂��U�炵�ċA�����Ƃ����B

�@����́m�R���x����n�ɂ���b���B

�@���������̂������ł͋}���ɘa����������������Ă��Ă����B

�@����Ƃ����̂́A�͍U�߂͖����Ƃ݂��ƍN����C���ǂ��ǂ��������݁A���@��l�����W�߂āA����ɒʂ���g���l�����@�点���̂ł���B

�@����܂ŏG���̕ꗄ�N�����g�ɂ��A�㓁�i�Ȃ��Ȃ��j����������������]���ď���̏����������肵�Ē�����Ă������A����i�悹�āj�̑�C�ƃg���l���@��ɂ������苺���������Ă��܂����̂ł���B

�@�����։ƍN���a������������ł����B

�@���N�͂����܂�����ɔ�т��A�O���Ɠ�m�ہE�O�m�ۂ����Ƃ��������Řa��������ł��܂����B

�@�\��\����̂��Ƃł������B

�@�����疼��ł��O���Ɠ�m�ہE�O�m�ۂ��Ȃ��Ă͗����R�ŁA���̈З͂͑S�������Ă��܂��B

�@��������m�̏�̂��Ƃ������قǑ����a�r�����������̂��낤�B

�@�������ƍN�ɂƂ��Ă��̘a���́A�����܂ł����ɍĂыN��ׂ��킢�̙Ô��ɂ����Ȃ��B

�@�����a���N�i��Z��܁j�ɓ���Ɛ���͂܂�����R�Ƃ��āA�Đ�߂��Ƃ̉\���Ђ�܂����B

�@���̂���ƍN������ɁA�Q�l�ǂ���Ǖ����邩�A��a�ɍ��ւ����邩�A�����ꂩ��I�ׂƂ̓�肪����������ꂽ�B

�@�ƍN�̒����ɏ���āA�������������͂������ɍĐ�̙Ô��ɂ��������B

�@��D�̌������ƍN�͂������ɏ��喼�ɓ����߂��A�l���\�����ɂ͑��������s�ɓ������B

�@���̂Ƃ��u���x�̐�͎�Ԃ�������ʂ���A���Ƃ͎O�����p�ӂ����낵���v�Ƃ����w�����o���Ă��邪�A�H���ނ���ꂽ���̂悤�ȑ��邪����ł́A�Z������ɏI��ł��낤�Ƃ������Ƃ́A�N�̖ڂɂ����炩�������B

�@�܌��ɓ����āA�֓����̕��͕������痄���n���Đ���R�������ɓ쉺���A�͓��ɐN�����A�ʓ������ޗǂ����a�삼���ɕ���ɐi�o�����B

�@�O���̂Ȃ�������͏�ɋ����Đ키���Ƃ��ł����A�������O�Ō}�������ƂɂȂ����B

�@�܌��Z���A����ɐw���Ă����㓡�����q�͖锼�ɍ����Ɍ��������B

�@�����������͂����֓����ɐ�̂���Ă����B

�@�����ŗ����A�����R�ɐi��ʼnX�����킢�A���������B

�@���ݏ����R�ɂ́A���̂Ƃ������������R�̏��A���c�O�Y�E�q��ƎR��\�Y���q�̕悪����B

|

���R���˂̗_�c�i���j�̐X

|

�ؑ��d����v�n�@���{�͓��s�k�m��

|

�@���c���l�i���������͂�Ɓj�����i���˂����j�͖����q�̕��ƍ������悤�Ɠ������܂ōs�������A�D���Ȋ֓����̕��Ƒ������āA����܂��s��ɐ���Ď��B�@�w���앶�Ɂx�i�����吳�̊�����݂��́j�ł͊〈�d���Y�����̔��c���l�̑O�g�ɂ��Ă��邪�A�������M�p�ł��Ȃ��B

�@���c���l�̕���_�c�����̓����̖ؗ��̒��ɂ������ށB

�@�������̐�����L���ɓ��䎛������B

�@�����Ŗї����i�͕��O��𗦂��Č㑱�̐^�c�K����҂��Ă������A�K���͖��̂��߂ɒx��A�����������܂������ė_�c�i���j�ɏo�Ă��܂����B

�@�����ňɒB���@�̌R�ƌ�����������̂��A�ї����ƍ������đ��ֈ����������B

�@���̓��A�������ʂł����]�䕔���e���Ɗ֓����̓������Ց��̊ԂɌ��킪�������B

�@���]�䕔���̖ҍU�ɓ������͖������镔���Z���������Ƃ����呹�Q�����B

�@�����̏�����ɂ͂����œ������������Ƃ̉Ɛb���\��l�̕悪����B

�@���̐킢�̂Ƃ��A���Ղ��V�K�ɏ����������n�ӊ����p�Ƃ����j�́A����������킵�Ă���̂����Ȃ��珕���悤�Ƃ����A���날�������čU���ɏo�œG��j�����B

�@���̂ق��������̓������ڗ�����ł���B���ꂪ�����̘Q�l�Ƃ������̂ł������B

�@�������A���̂��ߍ��ՂƂ̒��������Ȃ�A�̂��ɂ܂��Q�l���Ă���B

�@���������̓��A��]���ʂł��ؑ��d������ɒ��F�Ɛ���Ă��邪�A����ɓ`���قǏd���͐킢���ł͂Ȃ��A�ʒi�̐�ʂ����������������B���܁A��]�隬�ɏd���̓����������A�߂��ɂ��̕悪����B

�@�������A�ƍN�͓V�����ɖ{�c��i�߁A�G���͉��R�i���s�����j�ɐw�����B

�@����͐^�c�K���E�ї����i�̑����Ō�̌���ɓ����ďo�āA�ꎞ�͉ƍN�̖{�w�ɓ˓������{��ח��������B

�@�������O�ǓG�����A�K���͓������A���i�͏钆�Ɉ����������B

�@���̂Ƃ��̍K���̕���Ԃ�͂����܂������̂�����A�w�R����^�x�́u�ٍ��͂��炸�A���{�ɂ͂��߂����Ȃ��E�m�Ȃ�A�ӂ����Ȃ�|��Ȃ�v�Ƃ��̕���Ԃ���]���Ă���B

�@�K���Ŋ��̒n�͈����_�Еt�߂Ƃ����A�����ɂ͂��̋L�O�肪�����Ă���B

�@�֓����͎l�������������ɉ����A����͖ڑO�ɔ������B

�@����̎叫��쎡���͍Ō�̎�i�Ƃ��āA�G���̕v�l��P���邩��o���ďG���E���N�̏���������B

�@���o�H�炪�҉������������Đ�P���������Ƃ��������͂��̎��̂��Ƃ��B |

|

�@�������ƍN�ɂ́A�͂��߂���G�������������͂Ȃ��B

�@�������A�G����q�̂�����R���s�i��܂��Ƃ���큁����̒뉀�j�߂����Č������C�e���������܂ꂽ�B

�@���X�ƔR�������鉋�̒��ŏG����q�͎��n�����B�Ƃ��ɏG����\�O�B

�@��쎡���E�ї����i�������ɏ}�����B

�@�����ɖL�b�Ƃ͂킸�����ɂ��Ėłы������B

�@�V���\��N�ɑ��}�G�g���z�邵�Ă���O�\�O�N�A�V���Ɍւ閼������ɊD���i�͂�����j�ɋA�����B

�@�̂����얋�{�͂��̓V��t���Č��������A�����ܔN�i��Z�Z�܁j�̗����ōĂѓV��t���������B

�@���݂̓V��t�͏��a�Z�N�ɓ����̊G����Q�l�ɂ��ĕ������ꂽ���̂ł���B

�@���ݏ隬�͑�������Ƃ��Ďs���̌e���̏ꏊ�ƂȂ��Ă���B

�@�G���̍Ŋ��̒n�A�R���s���V���n�ƂȂ�A�������Â��ɓ��������Ă���B

�@�����Čܑw�̓V��t�ɂ̂ڂ�Γ��ɐ���R���A���ɑ��p�A��ɂ͋����E����̎R�n�A�k�ɂ͗��̗��ꂪ�������A�����Ă̌Ð����̎s�X���ቺ�ɂЂ낪��B

�@�@�@�@�@7�@�����̗� top

�@���i�\�l�N�i��Z�O���j�̏H�A��B�����E�V���̂�����Ɋ���ȗ������Ђ����ɚ�����A�Ђ�܂��Ă������B

�@���̗����Ƃ́u�܂��Ȃ��~����̓V����������A��ւ��s�Ȃ��ł��낤�B

�@���̐܂�A�����̉_�͏Ă��A�͖ɓ��̉Ԃ��炭�B

�@���̂Ƃ��������l�̓���ɏ\���˂𗧂āA��R�ɔ������Ȃт����A�f�E�X�i�_�j���������~���ł��낤�v�Ƃ����̂ł���B

�@���̔N�̏\���ɓ����āA���[������悤�ɐԂ��Ƃ�f���A�L���C�����̐F�ɐ��܂����B

�@�����Ď��Ȃ�ʎ��ɓ��̉Ԃ������炢���B

�@�����̓V�ϒn�ق�ڂ̂�����Ɍ��āA�����E�V���̔_���͂��܂����\���̎������������ƐM�����B

�@�����A�����E�V���̔_���͂����Â�����Ƌ��̃L���V�^�����߂ɚb�i�����j���ł����B

�@�����ē����E�V���̓L���V�^���喼�Ƃ��Ēm����L�n���M�E�����s���̗̒n����������A�̖��ɂ��L���V�^�������������B

�@�����������ɏ��q�����ڕ�����A�V�������Â̎��̗̒n�ɑg�ݓ�����A���{���L���V�^���̋�������Ƃ�ƁA�e���͂Ƃ���Ɍ������Ȃ����B

�@�M�҂��_��x�̕��Ό��ɖ�������A�M������������A���Ԃ�ɂ���ȂǁA����ɐ₵���c�s���ł������B

�@����������͋t�ɃL���V�^�������M�ɒǂ�������B

�@�N�v�̎旧�Ă��܂��՟a�n���i����イ���イ�j������߂��B

�@���i�i�݂����[�j�̔_����쏰�ɂ���ꂽ���S�ɓ������݁A���邢�͖��i�݂́j�𒅂��ĉ�����B

�@�ꂵ�����Ă������̂��u���i�݂́j�x��v�Ə̂����Ƃ����B

�@���i�\�l�N�͂��ƂɂЂǂ������B�l�N�A���̋���ɂ�������炸�A�N�v�͂��߂�ꂸ�A�쎀�҂����������B

�@�������ĐM�ƔN�v�̗��ʂ��爳�����ꂽ�_�����A�\���̂����u�V����������A�f�E�X���������~�����v�̓����Ɉ��~�i������j�̖]�݂�������͓̂��R�ł������B

�@�����֑O�L�̓V�ϒn�ق��N�����̂ł���B

�@�܂���܂�A�V���S���쑺�ɏZ�މv�c�l�Y���傱���A���̓V���ł���Ƃ����\����������֓`����ĂЂ�܂����B

�@����͊փ����Ŗłт������Ƃ̘Q�l�v�c�r���q�̎q�ŁA���ڏG��Ȕ����N�ł���B

�@���������E�V���ɂ͐r���q�̂悤�ȏ����Ƃ̘Q�l���e�n�ɓy�����Ă������A�ނ�̑����̓L���V�^���ŁA���쐭���ɋ�������������Ă����B

�@�_���Ƃ͂܂������������_�ŁA�ނ�����N�̋@��҂��Ă����Ƃ�����B

�@���̂���A���m�Â̕S���^�O�E�q��̉ł��A�N�v���[�̙�ŗՌ��̐g�𐅘S�ɒЂ����A�����ł��Y�����Ď��ʂƂ����������N�����B

�@�{�����^�O�E�q��͒��ԂƂ����炢�A�㊯�����P���Ė�l���E�����B

�@��������������ɁA�����̔_���͂��������ɖI�N�����̂ł���B�\����\�ܓ��̂��Ƃł������B

�@�Ꝅ�N��̕�ɁA������̉ƘV���{�V���q��͗���\�Z���ɔ˕��𗦂��ē����̓���̐[�]�ɏo�������B

�@���������łɐ�]�l�ɂӂ��ꂠ�����Ă����Ꝅ�͂����܂������ł��j��A�{���̂悤�ɓ�����ɉ����悹���B

�@������͏��q�d���i�܂��炵���܂��j�����y���R���z��̐������炵�Ēz��������ł���B

�@���隬�ɂ͞��L�i�����j�̂����݂��_�݂��ē썑�̌Ï�炵�����͋C��Y�킹�Ă��邪�A�{�ۚ��ɂ���ꂽ�V��t�ɂ̂ڂ�ƁA���̉_��x��w�ɂ��ē��͗L���C�ɖʂ��A�C���ւ��ĂĂ͂邩�Ɉ��h�R��]�ނ��Ƃ��ł���B

�@�����ē�ɓV���̓��X���_�̔@���A���̔@��������Ō�����B

�@�z��̖��l�Ƃ���ꂽ�d�����z�������������āA�Ꝅ�R�̍U�����炢�ł͊ȒP�ɗ����Ȃ��B

�@�����Ŕ_�������͕t�߂ɐw���ĕ�͖Ԃ��߂��炵���B

�@�����̈Ꝅ�͂܂������ԂɓV���ɔ�щ����B�����E�V���̈Ꝅ��d�҂����͓����Ŗd�c�����炵���B

�@���ꂩ�炱�̓���k�����ƌĂԂ悤�ɂȂ����Ƃ����B�l�Y���傪�Ꝅ�̑叫�ɗi�����ꂽ�̂͂��̎��ł���B

�@�V���̉����i�������܁j�ɂ͓��Ôˎ��̕x���邪�����ĎO����q�����Ƃ��ē����Ă����B

�@�V���̔_�����I�N����ƁA�����q�͓��Âɉ��R����A��ܕS�̕��Ŗ{�n�ɐi�o�������A�Ꝅ�ɕs�ӂ�������Ēזł��A�����q���[�����Ď��n�����B

�@�����ɏ悶�ĈꝄ�R�͕x������͂��A�������U�ߗ��Ă��B

�@�Ꝅ�̕]�˂ɂƂǂ����̂͏\�ꌎ�����̂��Ƃł������B

�@���{�͎O�͊z�c�ꖜ�O��̗̎�q�d���i�������炵���܂��j��Ǔ��g�Ƃ��Ĕh�������B

|

���隬���]�@���茧�썂���S��L�n��

|

����{�ۚ�

|

�@�����E�x������͂��Ă����Ꝅ���́A���{�R�̓�����m��Ə\�ꌎ���{�A�݂͂��Ƃ������i�͂�j�̌Ï�ɂ��Ă��������B

�@��������͓O��A�V������͈ꖜ�l��A�����O������l�ł������B

�@����͓��������֓�\�L���������L���C���݂̓�L�n���ɂ���A�L�n�M���������ܔN�i��l��Z�j�ɖk�L�n���̓��V�]��Ƃ��Ēz�������̂��B

�@�隬�͗L���C�ɓ˂��o�����̓˒[�ɂ��邪�A���܂͈�ʂ̔����▨�����ɂȂ��Ă��āA�Ί_�ЂƂc���Ă��Ȃ��B

�@�L�n�����v�������̂��ɓ����������q�d���������z��̍ہA���ׂĉ^�ы��������߂��B

�@�{�ۚ��ɏ隬�肪�����A���̊ቺ�͒f�R�ɂȂ��ĊC�ɗ������݁A���ɒk�������ۂ�����ƕ�����ł���B

�@���̌����ɂ����ނ̂��V���̓��X�ł���B

�@�������S���Ꝅ�Ǝv���Ă����q�d���͑��肪�ӊO�ɑ�R�Ȃ̂ɋ������B

�@�������Ƃ�������B���˂̌R�����w�����čU�ߗ��Ă��B����̍U���͏\�\����锼�ɊJ�n���ꂽ�B

�@��������͖��p�Ȕ����킯�̌����ɂ͂��A���̌�������đ��Q���S�Ƃ�����s���i���Ă��܂����B

�@����͂킸����A�O�l�������Ƃ����B

�@���̔N�̓~�͊��C�����Ƃ̂ق��������A�������镐�m���o��قǂŁA��̎m�C�͂��������ɂ�����Ȃ������B

�@��ނȂ��d���͍͗U�߂�������߁A���v��ɓ�����

�@���̂��떋�{�ł́A���̈Ꝅ���P�Ȃ�S���Ꝅ�ł͂Ȃ����Ƃ�m��A�V�������ɓ���M�j��V���ȒǓ��g�Ƃ��Ĕh�����Ă����B

�@�d���ɂƂ��āA����͕s�M�C���Ӗ�����B

�@�����ŏd���͈ɓ���̓����O�ɗ��邳���悤�ƔߜƂȊo������߁A���i�\�ܔN���U�������đ���̑��U�����J�n�����B

�@�������A�܂����Ă����̕s���ꂪ�I�悵�ċ��ɂ����������B

�@���܂肩�˂ďd���͂킸���̎蕺�𗦂��ď�ǂ��悶�̂ڂ�A����ɓ˓����ē��������B���N�\��ł������B

�@���܌���O�m�ېՂɏd���펀�̔肪�����A��͓����鉺�̍]�����ɂ���B

�@���̑���̍U���Ŗ��{�R�̑��Q�͌ܐ�]�A�Ꝅ�R�͂킸����\�]�l�ł������Ƃ�����B

�@�ɓ���M�j�����ɓ��������̂͐����l���̂��Ƃł������B

�@�Ꝅ�R�̋������݂āA�M�j�͏���͂��A���ƍU�߂ɓ������B

�@���̎w�����ɓ��������{�R�͍א�E���ԁE���q�E�L�n�A�瓇�E����E���c�E���}���E����E���Â̔˕��\�O���l��]�ɒB�����B

�@���̑�R���ŏ���͂������A�M�j�̓I�����_�D����q�����ĊC�ォ��C���������B

�@�������O���̗͂���邱�ƂɓG����������̐���������A�������~�������B

�@����ł����ʂ�����Â�����������Ȃ����A�������Č����߂͂Ȃ������悤���B

�@�����k�炳�ʕ�͖Ԃ��������M�j�́A������ɏ钆�֖���ˍ���ō~���������߁A�߂��Ă������l�Y�̕��o�Ɏ莆���������ď钆�ɑ���Ȃǂ̝����H����s�Ȃ����B

�@�܂�����ł́A�Ȃ�Ƃ���U�߂̓˔j�����J�����ƁA���@�l�����W�߂ď���֒ʂ���g���l�����@�点���肵�Ă���B

�@�������A���������t�Ƀg���l�����@��A���̃g���l�����@�肠�Ă�ƁA���A�𗬂�����A���ł��Ԃ����肵���̂Ŏ��s�ɏI�����B

�@�܂��b�ꗬ�̔E�҂�����ɔE�т����A�����܂���������ē����A���Ă���B

�@�����ō��x�͍����E�������ď���̗l�q���@���悤�Ƃ������A�_���̖���ɕВ[���猂��������Ė��ɗ����Ȃ������Ƃ����B

�@�ď�͓ɓ���A�\�Z���ɏ钆����̒E���҂��߂���ꂽ�B

�@���̏،�����A�钆�̕��Ƃ����͂�s���ʂĂĂ��邱�Ƃ��������B

�@��\����̖�A�钆����l��]�̌������������ďo�����A����͐H�Ƃ�e���D���̂��ړI�������B

�@�����A�M�j�͏���̉쎀�҂̕�����Ă݂����A�݂̒��ɂ͔��̗t�̂悤�Ȃ��̂��肵���Ȃ������B

�@�����ŐM�j�͓�\�����̑����������đ��U�����J�n���邱�Ƃɂ����B

�@�Ƃ��낪�O���̌ߌ����A�瓇�����܂����┲���킯���āA��m�ۂɉ������B

�@��������đ��˂̕������悫�ɂƍU���ɉ����A����������U�����J�n����Ă��܂����B

�@�Ꝅ�R�͕K���ɖh�킵�A��e���s����Ɠ犘�܂œ������Đ�������A�ߌ�Z���ɂ͓�m�ہA�O�m�ۂ��ח������B

�@����\�����̒��A�Ǘ������{�ۂւ̖ҍU���J�n���ꂽ�B

�@���̒��ł̐��S�Ȕ����킪�Â��@�Ꝅ�R�͎��X�Ɠ�����A�w���q�̓f�E�X�̖����ƂȂ��A�{�ۗ���̒f�R����L���C�ɐg�𓊂��Œ���ł������B

�@�����Đ��߂���A���ɏ�͗������B

�@�l�Y����͂��̂Ƃ����B�������͍̂א�Ƃ̐b�w�썲���q��ł������B

�@�M�j�͂������̏��N�̎����ׂĎl�Y�̕�Ɏ�������������A��e��

�@�u�_�̎q�ł���l�Y�����ʂ͂����Ȃ��B�V���i�Ă����C���h�j�ɗ����̂т��ɂ������Ȃ��v

�@�Ƃ����Ďl�Y�̎���F�߂Ȃ������B

�@�Ƃ��낪�w�썲���q��̋���������݂�Ƃ����܂����������ꂽ�B

�@�����ł͂��߂Ďl�Y�̎����m�F���ꂽ�̂ł������B

�@�������ĈꝄ�R�O������͑S�ł����B�隬�ɂ͎��[���݁X�Ƃ��ĎU�����A���Ƃ��Ƃ܂ŖS��̏o�v�̉\�������肾�����B�@�������y�n�̑m���������̔������Ђ낢���߁A������������B

�@���ꂪ�u�z�l�J�~�n���v�ŁA�r��ʂĂ��{�ۓ����ɏ\���˂�w�ɂ����̒n�����ۂ˂�Ɨ����B

�@���������{�R�̑��Q���傫���A���悻�ꖜ���疼���펀���Ă���B�����Ɍ���Ȑ킢�����������m��悤�B

�@����A�����ˎ叼�q���Ƃ͎��������Đؕ��𖽂����A�V����̂����������������ꂽ���̂��ɔ������Ď��E�A���ƂƂ��ɒf�₵���B�@�O������l�̉��O�i����˂�j���A���Ƃ�ŖS�ɒǂ�������Ƃ����ׂ����B

�@���̗��̂̂��A���{�͂܂��܂��L���V�^���̎������������A�����i�\�Z�N�ɂ͍�����f�s�����B

�@�����ċߑ㉻���}�����E�̓������悻�ɁA��S�N�̑ו����ނ��ڂ邱�ƂɂȂ�̂ł���B |

�Ꝅ�R�̕�

|

top

�������������������������������������������������������������������������������� |