|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

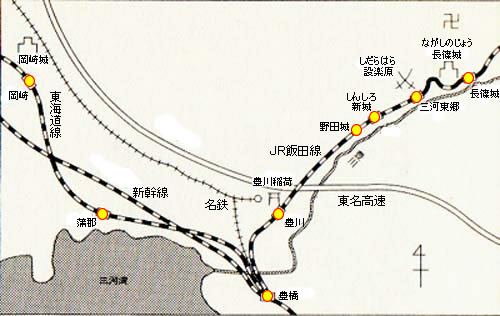

四章 戦国群雄の争い

注=合戦の地図と陣配置は『戦国武将 運命の合戦』会田雄次監修、PHP研究所 1991年刊より

概要

南北朝の争乱が終幕を告げてからおよそ七十年、足利将軍家の権威は地に墜ち、室町幕府の実権は細川・斯波(しば)・畠山の三管領の手中に握られた。

そこへ新たに拾頭した山名氏が加わり、やがて細川勝元(ほそかわかつもと)・山名宗全(やまなそうぜん)の二大実力者の対立となり、激突したのが応仁元年(一四六七)にはじまる応仁の大乱である。

天下を二分しての戦いは京都市中を焼土と化して十一年もつづいたのち、ようやくおさまったか、戦塵(せんじん)は各地に散って、国をあげて戦乱の渦中に投げこまれていった。

いわゆる群雄割拠(ぐんゆうかっきょ)の戦国時代に突入したのである。

この戦乱の中で旧勢力の守護大名はあいついで没落し、その下の守護代(しゅごだい=守護の代理)クラスが新しい戦国大名として拾頭してきた。

このころ、諸国に割拠した主な群雄は、まず奥羽に伊達・最上、関東は北条・佐竹、中部は上杉・武田・今川・織田・斎藤・朝倉・一向宗徒(いっこうしゅうと)、近畿には浅井・佐々木、中国には大内・尼子(あまこ)・赤松・山名、四国には長曽我部(ちょうそがべ)・三好・細川、そして九州には大友・竜造寺(りゅうぞうじ)・島津という分布であった。

このうち、中国の大内義隆は家臣の陶晴賢(すえはるかた)に滅ぼされたが、大内麾下の豪族毛利元就(もうりもとなり)は弘治元年(一五五五)この陶晴賢を厳島(いつくしま)の合戦に破って一躍戦国大名へとのし上がった。

一方、東国では越後の上杉謙信と甲斐の武田信玄が五度にわたって川中島の合戦をくり返していた。

この間に東海道の覇者、今川義元は天下に号令しようと上洛の軍を起したが、永禄三年(一五六〇)桶狭間(おけはざま)の合戦で織田信長の奇襲にあえない最期をとげた。

これより戦国の世は信長を中心にして廻りはじめる。

元亀元年(一五七〇)信長は姉川の合戦で浅井・朝倉の連合軍を破り上洛への道を固めた。

しかし翌二年、やはり上洛の執念を燃やす武田信玄が老嫗に鞭うって西上の途につき、行手に立ちはだかる徳川家康と織田の連合軍を三方ヶ原(みかたがはら)の合戦で蹴散らした。

その信玄が、ほどなく病に陣没し、さらにその後を追って上杉謙信が死んだことは、信長にとって幸運であった。

もはや信長の前に怖れるべき敵はない。

信玄の子勝頼(かつより)は亡父の遺志をついで天正三年(一五七五)兵を三河・遠江(浜松)に出したが、長篠(ながしの)の合戦で武田の誇る騎馬兵団は信長の鉄砲戦術に大敗を喫し、滅亡への道を辿った。

天下統一をめざす信長は部将の羽柴秀吉に命じて、中国の毛利征伐に向かわせた。

秀吉は上月城の合戦、三木城の合戦、鳥取城の合戦と各地に転戦して着々と織田勢力の版図をひろげ、さらに進んで備中(にちゅう=岡山市)高松城を囲んだ。

史上名高い高松城の水攻めはこのときのことである。

ところが天正十年六月二日、秀吉救援に赴(おもむ)いた信長が、京都の本能寺に宿泊しているところを明智光秀に襲われ、天下布武

* (てんかふぶ=武士の天下)の夢むなしく、信長は四十九歳を一期(いちご=一生)として仆(たお)れたのであった。

* 天下布武 これに対応するのが天皇の親政で、貴族が政治を行った平安時代である。貴族は天皇のそばで仕える人で、武士は地方で領民を治める人で、交通機関がなかった時代には、広い国土を治めるには天下布武は必然の姿であった。

1 応仁の大乱 top

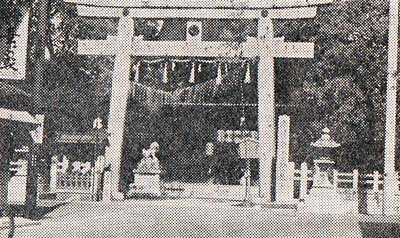

京都市北区にある建勲(たけいさお)神社は織田信長をまつったものだ。

この神社のある小山は、その形が舟を伏せたように見えるところから船岡山と呼ばれている。

山上からの眺望はすばらしく、ふもとの紫野とともに平安朝のころから宮廷貴族の遊宴の場として親しまれてきた。

山頂にのぼると、東に大文字・比叡の嶺、北に鞍馬・貴船、そして西に丹波の山なみがつらなって、京都の町を囲んでいるのを見渡すことができる。

わずかに開けた南に、鳥羽伏見方面の平野が芒々と空にとけこんでいる。

ここから東南方二キロばかりのところに緑の森がわだかまって見える。京都御所である。

しかし、この御所は平安朝の末期に設けられた里内裏で、ほんとうの大内裏は船岡上の南にあった。

いま内野とよばれる一帯である。 |

船岡山より京都市内を望む

|

いまは人家の屋根の波で埋まってしまったこのあたりに、かつては大極殿をはじめとする金殿玉楼が甍(いらか=瓦屋根)を並べていたのである。

しかし、応仁の大乱に大内裏一帯は戦火の巷となり、一面の焼野原となってしまった。

船岡山も戦場となり、当時の空堀がいまも建勲神社の裏手に残っている。

京都市街を一望の焼野原にした応仁の乱がおこったのは、応仁元年(一四六七)のことであった。

南北朝を合体させた足利三代将軍義満から五代後の義政(よしまさ)のときである。

将軍家の権威はまったく地におち、幕府の実権は管領家の細川勝元と、実力者山名宗全の手中ににぎられた。

この両者が対立し、激突したのが世にいう「応仁の乱」である。

山名宗全(やまなそうぜん)が実力者にのしあがったのは嘉吉の乱(一四四一)で赤松一族を打ちほろぼしてからだ。

山名一族は但島(たじま)・因幡(いなば)・伯耆(ほうき)・石見(いわみ)・備後(びんご)・安芸(あき)・伊賀・播磨・備前(びぜん)・美作(みまさか)の十か国の守護となり、宗全自身は七か国を領有するという羽ぶりのよさであった。

一方の旗頭、細川勝元は名門細川氏の嫡男に生まれ、わずか十六歳で管領職についている。

しかし前管領の畠山持国が隠然たる勢力をもっているので、これと対抗するため、実力者の宗全に近づき、その娘をめとって婿となった。

そして宗全の末子豊久をじぶんの養子にして結びつきを固めた。

しかし、やがて両者の共通の敵、畠山氏が失脚すると、勝元と宗全の二人はともに幕府の実力者として並び立つようになる。

こうなれば昨日の友は今日の敵で、両者のあいだに熾烈な権力争いがおこるのは当然であった。

両者の対立にはさまざまな要因が考えられるが、大きくいえば管領家の畠山・斯波両氏の、さらには将軍家の家督争いに介入したことであろう。

畠山氏は政長と義就の両家に分かれて争っていたが、勝元は政長に肩入れし、宗全は義就を応援した。

また斯波氏では義敏と義廉が争ったが、勝元は義諠のあと押しをし、宗全は義廉にじぶんの娘をとつがせて後楯となった。

こうして細川勝元・畠山政長・斯波義敏(しばよしとし)ラインと、山名宗全・畠山義就(よしなり)・斯波義廉(しばよしかど)ラインの二大勢力が形づくられていった。

そして、この二派は将軍家の家督争いにおいても対立するのである。

将軍義政(よしまさ)は子がなかったので、僧籍に入っていた妾腹の弟義視(よしみ)を還俗させて、細川勝元を後見にして養子としていた。

ところが、皮肉なことに、義視が元服した三年後に義政の夫人日野富子(ひのとみこ)に男子が生まれた。

義尚(よしひさ)である。富子とその一派が義尚を次期将軍の座へと暗躍をはじめるのは当然であった。

富子が頼ったのは、山名宗全てあった。これにたいし、義視は後見人の勝元と結んで将軍の座を争った。

文正元年(一四六六)勝元は三十七歳で初めて一子をもうけた。

こうなるとさきに養子にした宗全の子豊久が邪魔になる。そこで豊久を出家させてしまった。

怒った宗全はただちに豊久を還俗させた。

この事件はますます両者の対立に拍車をかけた。

情勢不安のうちに文正元年は暮れ、翌二年に入った。この年は改元されて、まもなく応仁元年となる。

正月二日、将軍の管領畠山政長邸の訪問が急に中止になった。

ところが畠山義就(よしなり)が五日に宗全邸を借りて宴会をひらいたときに義政、義視らが出席している。

政長の面目はまるつぶれである。

しかも、義政は政長の邸を明け渡すべしという義就の主張を支持した。

もとより政長がむざむざと邸を明け渡すはずがない。剣もほろろにはねつけた。

怒った足利義政はただちに政長の管領職をとりあげ、斯波義廉にかえてしまった。

これらはすべて宗全がかげであやつっていたのである。

こうして山名派の義就と細川派の政長との衝突は必至の形勢となった。

両者が衝突すれば宗全と勝元の衝突はまぬがれない。それはそのまま天下の大乱につながる。

こうなると将軍義政もあわてて、宗全と勝元の二人に、義就・政長の争いが起っても加勢は無用との命令を出した。

宗全と勝元はこれを了承した。

義就と政長の争いは正月十八日、ついに火を噴いた。

この早朝、政長はみずからの邸に火をかけ、一族を率いて上御霊神社(かみごりょうじんじゃ)の森に布陣した。

上御霊神社は上京区御霊堅町にあって、承和六年(八三九)謀反の罪に問われて死んだ桓武天皇の皇子、伊予親王の霊をなぐさめるために建立された神社である。

いまは境内もあまり広くはなく、樹木も少いが、応仁のころは欝蒼と木が繁り、御霊(ごりょう)の森と呼ばれていた。

政長はこの森に布陣したのである。

それはみぞれまじりの風雪の日であった。

義就もまた、ただちに宗全・義廉の援軍をたのみに御霊の森に押し寄せ、激戦となった。

宗全としては、なんとか勝元を挑発し、一挙に叩きつぶしたい。

しかし勝元はそれに乗らず、兵を動かさなかった。

哀れをとどめたのは政長である。 |

上御霊神社 ここでの戦闘が応仁の乱の導火線となった

|

頼みの細川勢は現われず、大軍に押し包まれて翌十九日の朝にはいずこともなく落ちのびて行った。

京都はふたたび平隠をとりもどした。しかし、それはうわべだけのものだった。

勝元はひそかに巻き返しをはかり、着々と兵を集めていたのである。

三月三日、花の御所で節句の祝いがあった。

花の御所というのは足利義満の築いた室町幕府の別称で、いま上京区室町通り今出川東に「足利将軍室町第址」の石標示立っている。

このとき出仕したのは山名方の諸将ばかりで、細川方はだれ一人顔を出さない。

これは怪しいと、山名方は急いで兵を集めた。市中はまたもや合戦がはじまるかとおののき、騒然となった。

将軍義政は双方に挙兵中止を命じ、義視(よしみ)も山名・細川邸におもむいて説得につとめたが、切迫した情勢はもはやそんなことくらいではおさまらない。

五月に入ると、両軍の陣営には続々と地方の軍勢が結集してきた。

それぞれに砦を築き、堀をうがち、戦闘準備に余念がない。公家や市民は生きた空もない有様だった。

山名方は一族はじめ畠山義就・斯波義廉・六角高頼・土岐成頼・一色義直らの軍勢総勢九万余で宗全の邸を中心に、現在の上京区の西北部の堀川より西の区域に陣を構えた。

これにたいし、細川方は一族と斯波義敏・京極持清・赤松政則・武田信賢、さらにはふたたび姿をあらわした畠山政長も加え、十六万の大軍で堀川より東の一帯に布陣した。

そこで、山名方を西軍、細川方を東軍と呼ぶのである。

また双方の陣地跡を東陣、西陣と呼ぶようになったが、東陣の名はすぐに消え、西陣だけがいまもその名をとどめている。

このあたりはのちに織物がさかんになり、西陣織りで名高い。

二十六日の早朝、東軍はついに行動を開始した。

細川勢は、いまこそ御霊合戦の仇をうつ時とばかり、大軍をもって山名の陣に押し寄せ、火箭をとばして敵陣を焼きはらった。

山名勢は支えかねて芝の薬師まで退き、ここで必死に防戦した。

しかし、一条大宮では逆に東軍の細川勝久が斯波義廉・山名教之の西軍に圧倒され、苦戦に陥っていた。

東軍の京極持清は味方の救援にかけつけ、一条房橋で激闘した。橋の周辺はたちまち死人の山が築かれた。

房橋は堀川にかかる橋で、京都の名橋の一つになっている。

むかし渡辺綱が鬼女と会ったという伝説も、この橋の上だ。

ここばかりでなく、東西両軍は東は百万遍、西は船岡山、南は二条あたりまで、主に京都の北部を主戦場にして翌日の夕刻まで激しい市街戦を演じた。

このため、諸大名の邸をはじめ、窪寺、百万遍、革堂などの由緒ある寺々がすべて炎上してしまった。

この後も両軍の小ぜりあいがつづいたが、六月六日に至って、東軍の陣に将軍の軍旗がひるがえった。

勝元が義政に申請してもらいうけたのである。

そして山名討伐の総大将には義視(よしみ)を仰いだ。 |

西陣の碑 山名方布陣の址という

“西陣 舩ばし”の文字が見える

|

決定的な優劣はなかったが、東軍の十六万にたいし西軍は九万で、とにかく不利な形勢だった。

しかし、八月になって西国の雄、大内政治が二万の大軍を率いて入京すると、事態は一変した。

攻勢に転じた西軍は東軍の糧道を絶ち、包囲作戦に出た。

勝元は急拠防禦を固め、後土御門(ごつちみかど)天皇・後花園上皇を幕府の御所に移した。

ところがそのどさくさに紛れ、東軍の総大将義視がひそかに脱出して伊勢に走った。

このため、東軍の士気はとみに衰えた。

十月三日、西軍は東軍の拠点相国寺に総攻撃を加えた。相国寺は花の御所の北隣りにあった。

いまの上京区今出川通鳥丸東入ルである。

この寺は永徳三年(一三八三)に足利義満が夢窓国師を開山として建立したもので、京都五山の二位につらなっている。

西軍の来襲を迎え撃って、東軍は必死に防戦した。しかしこのとき一人の悪僧が西軍に通じて寺内に火をかけた。

相国寺の惣門を固めていたのは細川の部将安富元綱・三郎・六郎の兄弟だった。

少数の勢ながらも、この惣門を破られたら勝元の身に大事が及ぶと必死に防戦し、兄弟三人が枕を並べて討死した。

しかし友軍の畠山政長や赤松・武田勢は猛火の下をかいくぐって防戦につとめたので、夕刻にいたってついに西軍は退いた。

戦い終えた相国寺の境内には焼け跡に敵味方の死骸が累累(るいるい)と横たわり、ただひとつ焼け残った七重の塔が暮れななずむ空を背景に黒々と立つのみであった。

この日、すぐ近くの花の御所では、将軍義政が近臣、侍女とともに酒宴をひらいていた。

そして燃えあがる相国寺の火の粉が御所に降りかかり、女房どもがおどろいて逃げまどっても、義政は平然と盃をかたむけていたという。

無能ぶりもここに極まったというべきだろう。

応仁元年は双方の小ぜり合いのうちに暮れ、翌二年に入った。

部分的な衝突はなおもつづいたが、双方ともに決定的なダメージを相手に与えることはできなかった。

しかしこの間にうちつづく戦火に空也堂・崇福寺・等持寺・南禅寺・青蓮院などが焼け、京都市街は一望の焼け野原と化してしまった。

焼け跡には草が生い茂り、雲雀がさえずるというさびれようであった。

なれや知る都は野辺の夕ひばり

あがるをみても落つる涙は

これは飯尾彦六左衛門という者が焼け跡にたたずんで嘆いた歌である。

泥沼のような戦いはやがて持久戦模様となった。

これを打開するため、東軍は市中にあふれる盗賊や浮浪人の群れを利用することを思いついた。

いわゆる足軽のはしりである。この足軽どもは鎧兜もつけず、軽快に動きまわってめざましい活躍ぶりをみせた。

これにたいし、西軍もまた足軽を狩り集めて対抗した。

こうして雇われた足軽どもは、軍規を無視して略奪暴行のかぎりをつくした。

雇う方でも、これを承知の上でつかったのである。

京都でこのような持久戦がつづいている間に、諸将の国元では守護代や被官が、着々と勢力をひろげつつあった。

足もとに火がついたのだ。諸将もあわてざるをえない。早く国元へ帰ろうと里心がつくのは当然であった。

大乱が起ってから七年目の文明五年(一四七三)三月、山名宗全が死んだ。

その後を追うようにして、五月に細川勝元も死んだ。主将を失った両軍は、翌六年四月にようやく講和が成立した。

しかし畠山義就と政長の争いはその後もなおつづき、義政と弟義視の対立もまだ解けない。

京都の戦乱がおさまったのは、それから四年後の文明九年のことであった。

応仁元年にはじまった大乱は、十一年後にようやくおさまったのであった。

しかし、時すでに遅く、地方に台頭した土着の新興勢力は、もはや主家の守護大名の手におえないまでに強力になっていた。

主君は家臣に殺され、その家臣はまたその家来に殺されるという下剋上の風潮の中で、守護大名は相ついで没落していった。

応仁の乱の立役者、細川・山名・斯波・畠山もそれぞれ守護代の部将に実権を奪われた。

そして、新しい支配者にのしあがった守護代クラスの部将の中から、新興勢力の戦国大名が歴史の上に登場してくるのである。

世にいう戦国時代とは、これからはじまる戦国大名の盛衰(せいすい)興亡(こうぼう)の時代をいうのである。

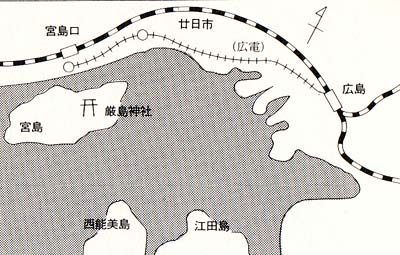

2 厳島の合戦 top

広島から芸備線で一時間ばかり行ったところに、吉田口(広島県安芸高田市吉田町)という小さな駅がある。

中国路に覇をとなえた毛利元就(もうりもとなり)の居城、郡山城はこの駅の北方にそびえる海抜四百メートルの郡山にある。

元就が家督をついだ大永三年(一五二三)ころ、毛利氏は吉田庄の一豪族にすぎなかった。

はじめ出雲の尼子(あまこ)氏の勢力下にあったが、やがて山口の大内氏に属した。

大内氏の当主、義隆は周防・長門・石見・安芸・豊前・筑前の守護で、その城下町の山口は“西の京”と呼ばれるぼどの繁栄を誇っていたが、天文二十年(一五五一)重臣の陶晴賢(すえはるかた)の謀反にあって滅びた。

元就には正面きって晴賢と争うだけの力はまだない。

そこで心ならずも晴賢に隷属して実力をたくわえた。

天文二十三年三月、元就はついに挙兵し、三千の兵を率いて南下した。

そして三月十五日の早朝、陶(すえ)の部将宮川房長の七千の兵を二十日市の南方折敷畑山(佐伯郡二十日市町)で破り、房長を敗北させた。 |

毛利元就 山口市豊栄神社蔵

|

陶・毛利の前哨戦は元就の勝利に終った。

元就は兵を郡山に引きあげ、来るべき晴賢との決戦に備えて謀略をめぐらしはじめた。

元就が恐れたのは晴賢の家臣で、智勇兼備(ちゆうけんび)の江良房栄(えらふさえ)であった。

まずこれを亡きものにしようと考えた元就は、間者をつかって山口城下に、「房栄が毛利に通じている」というデマをふりまいた。

初めは信じなかった晴賢も、やがて疑心暗鬼になり、とうとう房栄を殺してしまった。

弘治元年(一五五五)三月のことである。

労せずして敵将の一人を倒したが、それでも陶の軍勢は二万を下らない。

それにひきかえ、毛利軍は四千に満たない数だ。まともに戦ってば勝ち目はない。

互格に戦うためには戦を狭い場所に誘い出し、奇襲攻撃をかける以外に方法はない。

その場所に最適なのは厳島(いつくしま)である。元就の謀略は、陶軍を厳島に誘い出す手段に向けられらた。

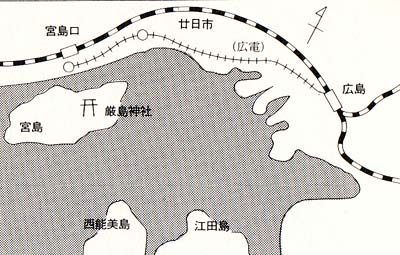

広島から山陽本線でしばらく西へ行くと、やがて左手の車窓に大野瀬戸をへだてて島が見えてくる。

これが厳島で、一名を宮島ともいう。

島へは宮島口から連絡船で十分ばかりで着くが、近づくにつれ、海中に脚を没した朱塗りの大鳥居、その奥にしたたるような緑の弥山(みせん)を背景にして、厳島神社のこれも朱塗りの社殿が水面に影を落して鎮まっているのが見える。

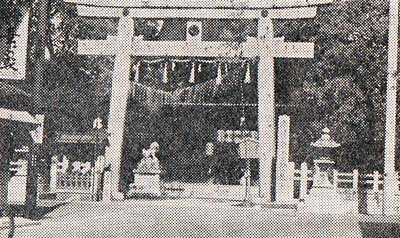

この厳島神社は安芸の一ノ宮として古くから瀬戸内海を航行する船人に尊崇されてきた。

はじめて社殿が建てられたのは推古天皇即位の年(五九二)で、祭神は市杵島(いちきしま)姫命である。

平安時代の末期、藤原氏にかわって朝野の権を掌握した平清盛が安芸国の守護に任じられ、大々的に再建にのり出した。 |

厳島神社大鳥居 厳島の合戦はこの社殿の周辺で行なわれた。

今も電車で宮島口までいって、船で厳島へわたる。

|

厳島神社が山陽道の大社としての格付けをされたのも、そのときからである。

五月に入って、元就は急に厳島の西北部、宮尾に城を築きはじめた。いまの棧橋付近である。

重臣たちはことごとく反対した。わざわざ敵に奪われるために築くようなものだというのである。

しかし元就は強引に築きあげ、六月には己斐(こい)豊後守と新里宮内少輔の二人に五百の兵をつけて籠城させた。

そして一夜、元就は諸将を集めて酒宴を開いた。その席には琵琶法師がよばれ、琵琶を演奏した。

宴たけなわのころ、元就は酔ったふりをして一座をみまわし、

「宮尾に城を築いたのは一代の不覚であった。敵に攻め寄せられたらひとたまりもないであろう。

しかし、いまさらすてるわけにも参らぬ。はて、どうしたものであろうか」と嘆いてみせた。

その夜よばれた琵琶法師は、晴賢の放った間者(かんじゃ)であった。

元就が宮尾築城を後悔しているとの情報はただちに晴賢の耳に入った。

それと同時に、元就の部将桂元澄からも内通の手紙が晴賢のもとにとどいた。

元就の謀略とはしらず、晴賢はこれらの報せに大いに喜んで、すぐさま二万七千余騎を率いて山口を出発し、九月二十二日、五百余艘の帆をつらねて厳島へ押し渡った。

晴賢が本営を置いたのは神社の東方、塔の岡である。そこからは宮ノ城は眼下にある。

ただちに宮ノ城の攻撃が開始されたが、わずかな城兵ながら必死の防戦に城はなかなか落ちない。

しかし、水の手を断たれ、兵糧も乏しくなり落城の時は刻々と迫ってきた。

一方、陶(すえ)の大軍が厳島に上陸したとの報に接した元就は、二千の兵を率いて郡山城を発し、厳島の対岸に集結した。

そして伊予(いよ=愛媛県)の村上水軍の来援を待って、九月三十日の夜、厳島に奇襲上陸作戦を敢行することにした。 |

|

出陣に先立って、元就が発した軍令の一条に、「一夜陣であるから兵糧を積みこむこと無用」というのがある。

まさに決死の覚悟だったわけである。

折りからその夜は暴風雨となった。諸将は出陣の延期を主張したが、元就はこれを斥け、暗黒の海に乗り出していた。

そして厳島の東北岸、包ヶ浦に上陸した。ここにはいま毛利元就の上陸碑が松林の中に立っている。

全員の上陸が終ると、元就は兵船を一艘残らず引き返させた。

もはや陶軍を打ち破らなければ帰ることはできないのである。

その夜のうちに毛利軍は搏奕尾の嶮を越え、明け方までに塔の岡の背後の丘に忍び寄った。

一方、元就の三男小早川隆景の率いる別動隊は、不敵にも厳島神社正面の大鳥居付近に進み、「九州から助勢に参った水軍である」と偽って上陸し、塔の岡の麓に陣取った。

明けて十月一日の払暁、突如として湧き起った閧(とき)の声が島をつつんだ。

同時に塔の岡の背後から毛利軍が殺到した。

それと呼応して西方からは隆景の別動隊、東からは宮尾城の兵も押し寄せて来た。

不意をつかれて陶軍はたちまち潰滅した。

晴賢は必死に陣を立て直そうと声を涸らしたが、大軍のためかえって動きがとれず、つぎつぎと毛利軍の刃にかかって倒れていった。

総崩れになって陶の将兵は船で逃げようと海岸へ殺倒したが、そこにはすでに味方の兵船は一艘もない。

味方を装っていた村上水軍のために、すでに大半は沈められ、残りは逃げ去っていたのである。

茫然自失した陶の将兵は無数の屍となって浜辺を埋めつくした。

晴賢は三浦房清らの僅かの兵に守られて戦場を離れ、大元浦から大江の浦へと船を求めてさまよっだが、頼みの船はどこにもみつからない。

ついに青海苔浦の奥、高安ヶ原で家臣らと水盃を汲みかわし、「何を惜み何をか恨む元よりも、この有様の定れる身に」との辞世の歌を残して自刃して果てた。

年三十五であった。

主将の晴賢を失って大勢は決したが、戦闘はなおもつづいた。

陶軍の猛将弘中隆包が百騎ばかりの兵で絵馬ヶ岳にこもり、抗戦をつづけたのである。

これにたいし毛利軍は、三日間にわたって息をもつがせず猛攻を加えたが、隆包は最後の一人になるまで頑強に戦い、十月三日に至ってようやく力つきて討死した。

かくて厳島の合戦は終った。五日には晴賢の首級がみつかり、元就はこれを二十日市町の洞雲寺に手厚く葬った。

そして厳島の社殿を潮水で洗い浄め、血に染んだ土を削って海中に捨て、神域をけがしたことを詫びたのである。

この合戦で元就の運は開けた。二年後の弘治三年、元就は山口に攻め入って大内義長を滅ぼし、永祿八年(一五六五)には山陰の雄、尼子(あまこ)氏を滅ぼして中国地方を統一するのである。

元就が戦に明け戦に暮れた一生を終えたのは元亀二年(一五七一)六月十四日のことであった。

その墓は郡山城の山裾に苔むして残る。

3 桶狭間の合戦 top

永禄三年(一五六〇)五月、今川義元は四万の兵を集めて上洛の軍旅に発った。

当時、全国に割拠(かっきょ)する群雄の共通した願いは、上洛して天皇・将軍を擁し、天下に号令することにあった。

なかでも駿河・遠江・三河の三国を領する東海の覇者、今川義元は実力もあり、足利将軍家の一門につらなる家柄を誇り、また距離的にも京鄒に近いという利を占めていた。

そのころ、東には上杉・武田・北条、西には毛利などの有力な戦国大名がいたが、いずれも遠国である。

義元こそは自他ともに許す実力者であった。ときに義元四十五歳。

義元上洛の途上を阻むものがあるとすれば、尾張の織田信長である。

それでなくても、織田氏と今川氏とは五十年来の仇敵であった。

織田氏は尾張の守護斯波義重の守護代である。

この守護代の下に三人の奉行があって、同じく織田氏を称していた。

そのうちの一人織田備後守信秀という者が頭角をあらぬし、勢いを振うようになった。この信秀が信長の父である。

信秀は古渡城(名古屋市中区茶屋町)に居城していたが、那古野(なこや=名古屋)城を奪って長子の信長を入れた。

信秀の勢力が拡大するのは義元としても面白くない。 |

織田信長 名古屋城天主閣蔵

実力ではとてもかなわない毛利元就の首をとったことで、信長は一気に戦国の覇者となった。

|

そこで天文十一年、十七年と二回にわたって三河の松平広忠(徳川家康の父)と連合して岡崎市の東方、小豆坂(あずきざか)で戦ったが、いずれも決定的な勝利を得ることはできなかった。

天文二十一年、信秀が死んで信長が家をついだ。このとき信長十六歳であった。

若いころの信長は「うつけ者」と呼ばれるほど行状が悪く、家来のあいだでも評判がよくなかった。

父の葬式のとき、ふだん着のままあらわれて、仏前に抹香をつかんで投げつけたとか、異様な風態で那古野の城下をのし歩いたり、あるいは歩きながら餅や柿などにかぶりついたなどという挿話は、強烈な信長の個性が常識のからを破ってはみだした姿と見るべきだろう。

事実、家督を相続したあと、信長は守護代の織田彦五郎を清州城に攻めて切腹させ、またたくまに尾張の過半を統一してしまったのである。

とても「うつけ者」のできることではない。

年号が天正から永禄にあらたまると、義元はこの信長の領する尾張に働きかけはじめた。

そして大高城を前線基地として確保したが、織田方の丸根・鷲津(わしづ)砦の監視がきびしく、兵糧を送りこむことができない。

そこで義元は永禄二年(一五五九)に人質の松平元康(もとやす、のちの徳川家康)に大高城への兵糧入れを命じた。

若冠十七歳の元康は織田方の寺部を襲うとみせかけて丸根・鷲津の織田勢を出し抜き、みごとに大高城に兵糧入れを成功させている。

こうして翌三年に義元は上洛の軍を起したわけだが、今川軍は五月十日に駿府(静岡市)を出発し、十二月には義元みずからも出陣した。

この出陣の前夜、義元の夢枕に死霊が立ち、今川の家運が尽きることを予言したなどと「織田軍記」はまごとしやかに記している。

十五日には先発隊が早くも織田領に侵入して放火、掠奪を開始した。

今川軍襲来の報は櫛の歯を引くように清州城の信長のもとに屆いた。

清洲城は愛知県西春日井郡清洲町の北方を流れる五条川の畔りにあったが、いまは城址に石碑が立つのみである。

十八日の夕刻には丸根・鷲津の砦から佐久間大学・佐久間玄蕃が明朝、砦を引き払って退きたいといってきた。

しかし清州城内では信長が一向に軍議を決しようとはしない。

いたずらに世間話に時をすごし、深更に至って一同帰宅するよう申し渡した。

家老衆は「運の末には知恵の鏡も曇るとはこのことだ」と信長をあざ笑って帰って行った。

明け方、丸根・鷲津の砦から今川軍が攻撃を開始したとの注進がとどいた。

信長は、がばと起きあがると、謡曲敦盛(あつもり)をうたい、かつ舞った。

「人間五十年、下天の内をくらぶれば夢幻の如くなり。一度生を得て滅せぬ者のあるべきか」と三たび舞って舞いおさめ、「螺ふけ、具足よこせ」と叫び、手早く鎧を身につけ、立ちながら湯漬けをかきこむと、馬にまたがって城門を走り出た。

このとき従う小姓は岩村長門守・長谷川橋介・佐脇藤八・山口飛騨守・加見藤弥三郎の五人であった。

主従六騎は熱田まで三里の道をひた走りに走り、午前八時ころ熱田(あつた)神宮についた。

ここで馬を休めているとしだいに追いついた兵どもで二百余人になり、やがてさらにふえて千人ほどになった。

熱田神宮に戦勝を祈って願文を奉げたのち、信長は海岸づたいに山崎に向かい、ついで戸部へさしかかった。

そのとき、はるか鷲津・丸根の方角に火の手があがり、守将の佐久間大学が討死したと注進がとどいた。

この報せをうけた信長は数珠を鎧にかけ「みなの者、この信長に命をあずけよ」と叫び、善照寺に軍を進めた。

このころ、総数三千にふくれあがっていた。

信長は善照寺から中島の今川勢を衝こうという策を立てた。

そのためには鳴海(なるみ)の今川勢を牽制しなければならない。

そこで千秋季忠・佐々政次・岩室重休らに三百の兵をつけ、鳴海城の攻撃を命じた。

鳴海を守っていた今川の将岡部元信は千秋・佐々を迎え撃って一蹴し、季忠も政次もここで討死した。

元信はこの三人の首を義元の本陣に送って見参に入れた。

この敗報に接すると、信長は歯がみして口惜しがり、ただちに全軍をもって敵に決戦をいどもうとした。

しかし林通勝・柴田勝家らは、これから先は道も細く、左右は深田で一騎ずつしか進めない。

そうなれば味方が少数だということが、明らかになってしまう。

不利なこときわまりないといって、信長の馬の轡(くつわ)にすがりついて押し止めた。

そこへ梁田政綱の物見が沓掛方面から戻ってきて、今川義元の本隊が桶狭間に向かっていると注進した。

つづいて第二の物見がかけつけ、義元が田楽狭間(でんがくはざま)に到着して休息中であることを報告した。

信長にとってこれは絶好の機会であった。

野原での遭遇戦では大軍を向うにまわして勝味は万に一つもない。

しかし田楽狭間といえば狭い窪地である。今川軍は縱に長く隊列が伸びているはずだ。

そこを横から旗本めがけて奇襲攻撃をかければ、必ずや義元を討ち取ることができよう。

信長はただちに全軍に進撃を命じた。折りから雷鳴をともなって豪雨が沛然(はいぜん、大雨のさま)と降り出した。

その豪雨の中を信長の一隊は山あいの間道をたどって田楽狭間の背後、太子ヶ根の山上にのぼった。

めざす今川義元の陣は眼下にあった。

桶狭間の古戦場は愛知県知多郡有松町にある。有松絞(ありまつしぼり)で有名な町だ。 しかし実際に戦のあったのは桶狭間より北方の円楽狭間(知多郡豊明町)である。

名古屋鉄道で有松から一つ東へ寄った中京競馬場で降り、国道を横切って山あいの道を行くと「史跡桶狭間古戦場」の碑が立つ。

その西北にある小山が太子ヶ根である。 |

桶狭間古戦場 愛知県知多郡有松町

狭間というのは切り通しのような狭い地形で、

軍隊が列になって進むしかない場所

|

信長軍が忍び寄っているとも知らぬ今川軍は、この田楽狭間で戦勝を祝って盃をあげていたが、突然の暴風雨にあわてて林の中にもぐりこみ、雨をさけた。

そしてようやく雨がおさまっだころ、鎧の袖をしぼりながら姿をあらわした。

これをみすまして信長は全軍に、すはかかれ、かかれと大音声をあげて、どっと騎馬のまま黒煙をあげて山を馳け降り、今川陣になだれこんだ。

今川方ははじめ味方同志の喧嘩かと思ったが、思いがけず信長軍がまっしぐらに攻めかがってきたので、みるみるうちに大混乱におちいった。

『信長公記』には、

| 「水をまくるが如く、後ろへはっと崩れたり。弓鎗・鉄炮・のぼり・さし物等を乱すに異ならず、今川義元の塗與(ぬりご)も捨ててくずれ逃れけり。旗本は是れなり。是れ懸れと御下知あり、未(ひつじ)の刻(午後2時頃)、東へ向ってかかり給ふ。初めは三百騎計り真丸になって義元を囲み退きけるが、二、三度、四、五度、帰し会ひ帰し合ひ、次第次第に無人になって、後には五十騎計りになりたるなり」 とある。 |

このとき尾張勢の服部小平太が今川の本陣に近づき、義元をみつけると、青貝象眼の三間半の槍を脇腹に突きさした。

義元がその搶の柄を切り落すと、あます太刀先が小平太の膝を割り、小平太がどっと倒れた。

そこへかけつけた毛利新助が義元を組み伏せ、ついに首級をあげた。

このとき新助の左の人差指が食い切られ、義元の口中に残ったという。

義元の死はただちに敵味方に知れわたり、今川勢はたちまち戦意を喪失してしまった。

それにひきかえ織田勢の意気はあがった。

| 「深田へ逃げ入る者は、所をさらずはいづりまはるを、若者ども追ひ付き追ひ付き、二つ三つ宛、手々(てんで)に頸をとり持ち、御前へ参り候。頸は何(いず)れも清洲にて御実検と仰せ出だされ、よしもとの頸を御覧じ、御満足斜(ななめ)ならず、もと御出の道を御帰陣候なり」 と『信長公記』にある。 |

信長の得意、思うべしである。

わずか二時間半の戦闘で、今川方の戦死者は二千五百余人、一書には三千五百余人だったという。

この桶狭問の戦に勝ったことによって、信長の天下布武(てんかふぶ)への道は大きく開けたのであった。

いま、桶狭間古戦場には明和年間に建てられたという「今川上総介(かずさのすけ)義元戦死所」の碑と墓がたたずんで、その周囲に「士(さむらい)大将塚」と刻んだ石標が点在している。

信長が奇襲をかけた太子ヶ根はこの狭間の西北にあたるが、丘のふもとに義元の菩堤を弔った高徳院という寺がある。

義元は決して巷間に伝えられるような暗愚な将ではなかったが、わずかな油断から非業の最期をとげる結果になったのである。

五月雨(さみだれ)の頃にこの古戦場を訪れると松の下露がはらはらと義元の墓にこぼれ、道半ばにして仆れた英傑の悲愁を伝えている。 |

今川義元の墓 桶狭間古戦場に立つ

|

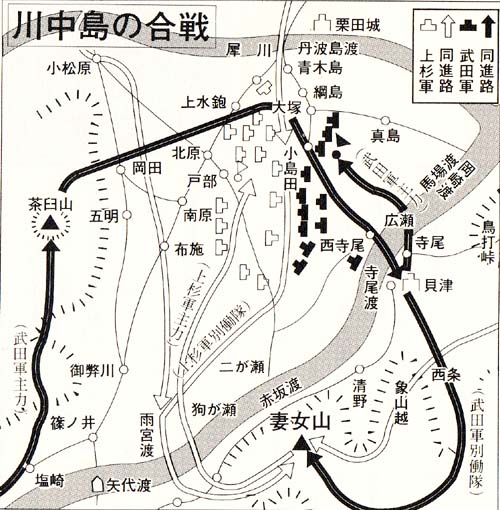

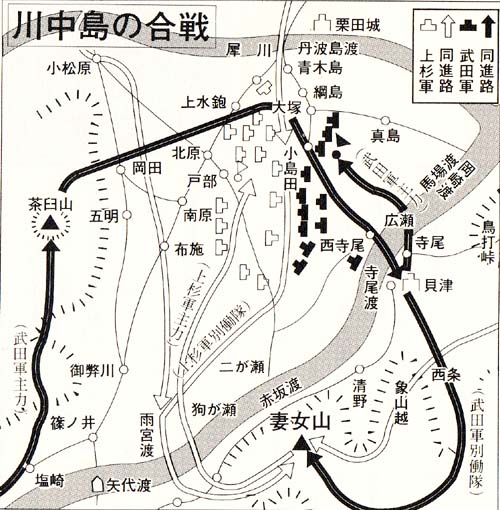

4 川中島の合戦 top

|

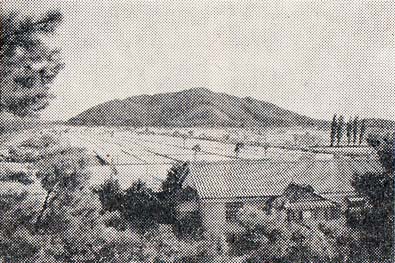

川中島古戦場を望む 遠方山麓を走るのは犀川、手前迂回するのは千曲川、その合流点が八幡原、右方は松代町、手前左は妻女山

|

今川義元の上洛の夢は織田信長の奇襲によってあえなく潰(つい)え去った。

しかし、そのころ上洛の野望を抱く武将はほかにもあった。甲斐(山梨県)の武田信玄と越後(新潟県)の上杉謙信である。

武田信玄は甲斐源氏の名家に生まれ、精強をもって鳴る甲斐兵団を率いて甲斐から信濃を席捲(せっけん=攻め落とす)した。

武田の旗印は「疾(はや)きこと風の如く、徐(しず)かなること林の如し、侵掠すること火の如く、動かざること山の如し」という孫子の名言を記したもので、世にこれを「風林火山の旗」と呼ぶ。

この旗の行くところ草木もなびく勢いであった。

一方、上杉謙信は越後の守護代長尾家に生まれ、麻の如く乱れた国内を統一し、やがて関東管領山ノ内上杉氏をついで上杉氏と称した。

生涯妻をもたず、ストイック(stoic

=禁欲主義)な性格の武将であった。

信玄の戦法が重厚さを誇るのにたいし、謙信は尖鋭的な戦法を得意とした。

両雄の共通の願いはただひとつ、一刻も早く都にのぼって天皇と将軍を擁し、天下に大号令することにあった。

しかし、隣国に強敵があっては、うっかり領国を留守にはできない。まず相手を倒さなければならない。

こうした相反する利害から、二人は天文二十二年(一五五三)弘治元年(一五五五)同三年の三回にわたって、信州川中島で戦っている。

桶狭間の戦のあった翌年永縁四年九月、越後春日山城の上杉謙信は最後の決戦を挑もうと一万三千の兵を率いて北国街道を南下し善光寺平に迫った。

善光寺平というのは長野市の南方、千曲川と犀川の合流する三角地帯で、川中島はその一部である。

名所「田毎(たごと)の月」や姥捨(うばすて)の伝説で知られる篠ノ井線の姥捨駅から川中島がいちばんよく見える。

北方の善光寺平を見おろすと、千曲川が右から左へと流れ、雨宮の渡し付近で右へ大きく反れる。

そして遠く左方から流れてくる犀川と、八幡原のあたりで合流し、その向うに長野市がかすんでいる。

川中島の武田の前線基地は海津城である。守将高坂弾正は八月十五日の夕刻、ただちに狼火(のろし)をあげた。

この狼火は峰から峰へとリレーされて、甲斐の躑躅(つつじ)ヶ崎舘の信玄まで三十七里(150キロ)をわずか二時間で越後兵来るの報がとどいた。

信玄もまた、ただちに麾下の将兵に動員令を発した。

翌十六日、善光寺平に入った越後軍は、千曲川を渡って海津城を横目に妻女山に布陣した。

城をへだたることわずか三キロである。

一方、甲府軍の先発隊はこの日早くも甲府市を出発し、十八日には信玄みずからも出陣した。

そして二十四日、総勢一万八千の甲府軍は、善光寺平に入って妻女山の西方八キロの茶臼山に布陣した。

かくて両軍は、千曲川をはさんで対峠すること五日問、双方とも満を持して動かない。

しかし、二十九日に至って、信玄はついに全軍を動かして海津城へ入城させた。 |

武田信玄の居城、躑躙ヶ綺館址 山梨県甲府市

|

海津城は長野県埴科郡松代町(現長野市松代町)にあり、のち松代(まつしろ)城と改められ、真田氏十万石の居城になっている。

城址は松代町の西郊にあるが、いまは石垣と堀が残るだけだ。 甲府軍が海津城に入ってからさらに十日間、越後軍はなおも妻女山を動かない。

九月に入って信濃路には早くも秋の気配が忍び寄った。 川中島の戦雲はしだいに重くたれこめ、両雄決戦の時は刻々ちかづきつつあった。

九月九日の夜半、ついに信玄は行動を開始した。

軍師山本勘助の策を入れ、「啄木(きつつき)の戦法」をとったのである。 |

武田氏の前線基地、海津城址

のち松代城と改め真田氏の居城となる

|

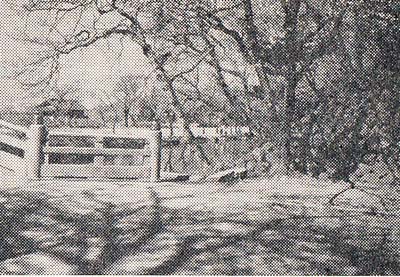

雨宮の渡し址

越後軍はここを過ぎて八幡原へ向かった

|

すなわち、高坂弾正らの別動隊八千が背後から妻女山を突き、あわてて山を降る越後軍を信玄の本隊が、川中島で待ちうけ殲滅しようというのである。

啄木は虫を捕えるのに、穴と反対側をコツコツ叩き、虫がおどろいて出てくるのを捕える。 これが「啄木の戦法」の原理だ。

この作戦をたてたという山本勘助という人物は、『甲陽軍鑑』以外の史書には登場しない謎の軍師である。 実在しなかったというのが定説だ。 しかし長野地方では、勘助にまつわる挿話がいろいろ語りつがれ、親しまれている。 |

別動隊をひそかに妻女山へ向かわせたのち、信玄は、麾下一万の軍勢を川中島に十二段に展開し、みずからは八幡原(はちまんばら)に陣どった。

世こいつ「十二段鶴翼(かくよく)の陣」である。

一方、謙信は九日の夕刻、海津城からにわかにあがる炊煙をみて甲府軍の動告を察知し、その夜半、ひそかに妻女山(さいじょさん)を下って川中島へ向かった。

無人の山上にはかがり火をたき、旗を立てておくという用意周到さである。

そして千曲川の雨宮の渡しを渡って甲府軍の陣営に迫った。

頼山陽(らいさんよう=江戸時代の学者)が「鞭声粛々(べんせいしゅくしゅく)夜、河を渡る」といったのはこのときの光景である。

明くれば九月十日、川中島は濃い霧につつまれていた。

その霧がしだいに流れて薄らいで行ったとき、八幡原に展開した甲府軍の目前にあらわれたのは怒濤のように進撃してくる越後軍の大軍勢であった。

「暁に見る千兵の大河を擁するを」という頼山陽の詩そのままの光景である。

息をのんで見守る甲府軍の陣へ越後軍は面もふらず突入した。

たちまち白兵戦が展開し、さしも広い川中島も叫喚と銃声、剣槍の噛み合う音に埋めつくされた。

『甲陽軍鑑』は

| 「敵味方三千六七百の人数入り乱(みだれ)て、ついつ、つかれつ、きりつ、きられつ、互に具足のわたがみを取りあひくんでころぶものもあり、首をとって立あがれば、其首をわが主なりと名乗て、鑓(やり)を持(もち)て、つきふせ候を見ては、又その者をきりふせ侯」 |

とその乱戦の様を描いている。

このとき賺信は「車懸りの陣」で甲府軍に肉迫したという。

旗本を中心に全軍を水車のように回転させ、つねに新手新手をくり出す戦法である。

これにはさすがの「十二段鶴翼の陣」も一段また一段と斬りくずされて、信玄の本営すら危うくなった。

信玄の弟武田典厩(てんぎゅう)信繁は猛然と敵中に斬り込み、壮烈な討死をとげた。ときに二十七歳であった。 |

|

また、山本勘助も自分のたてた「啄木の戦法」が失敗に終ったとみるや、手兵二百余とともに越後軍の中央に突入し、八十六か所の手庇を負うという奮戦の末、自害して果てたと『甲陽軍鑑』はいう。

一方、妻女山个同かった高坂弾正ら甲府軍の別動隊は闇にまぎれて午前七時ころ、山頂に突入した。

しかしそこはすでにもぬけのからである。あっけにとられた一同の耳に聞えてきたのは遠く川中島の方角からの鉄砲の音と喚声であった。

あわてて弾正らは山を下り、越後軍の背後に押し寄せた。

このころ、信玄は本営の床几に腰をおるし、ともすれば崩れかかる味方を必死に指揮していた。

このとき萌黄の胴肩衣(どうかたきぬ)つけ白絹を行人包みにして月毛の馬にまたがり、三尺余の太刀を振りかざして上杉謙信ただ一騎、砂煙をあげて信玄の旗本めざして斬りこんだ。

床几に腰かけて全軍を指揮していた信玄は、とっさに手にした軍扇でその太刀を防いだが、鋭い太刀先に肩先を斬られ、つづいて二の太刀、三の太刀が振りおろされる。世に名高い信玄・謙信の一騎討ちである。

このとき信玄の家臣原大隅守虎義があわてて謙信の馬を槍で突いた。

このため馬が驚いてはねあがり、辛くも信玄は危機を脱したのであった。

『甲陽軍鑑』には

「萌黄(もえぎ)の胴肩衣きたる武者、白手巾(てぬぐい)にてつぶりをつつみ、月毛の馬に乗り、三尺斗の刀(かたな)を抜持(にきもち)て、信玄公の状机(しょうぎ)の上に御座候所へ、一文字に乗りよせ、きっさきはづしに、三刀伐(きり)奉る。信玄公たって、軍配田扇(ぐんぱいうちわ)にてうけなさる。

後(のち)みれば、うちはに八刀瑕(やがたなきず)あり。

御中間衆頭、廿(20)人衆頸、都合(つごう)廿(20)騎の者ども、大がらのつわものゆへ、たちまはり、敵味方しられざる様に、信玄公をとりつつみ、よる者共を伐払(きりはらい)申候中に、原大隅(おおすみ)と申、御中間頭(がしら)、青貝(あおがい)の柄(え)の御鑓(やり)を持ち、月毛の馬に乗りたる、萌黄の緞子(どんす=高級織物)の胴肩衣武者をつけば、つきはづしたるにより、具足のわたがみをかけうちつれば、馬のさんづをたたき、馬さうたって、はしり出候。

後(のち)きけば、其武者、輝虎(謙信)なりと申侯」 とある。 |

信玄が危うく虎口を逃れたころ、妻女山からの別動隊が越後軍の背後に襲いかかった。

越後軍は挟み討ちになったのである。甲府軍はにわかに奮いたち、ここに形勢は一変した。

正午ころ、ついに越後軍は総崩れになり、謙信は自軍に退却を命じた。

そしてみずからもわずか数騎に守られて血路を開き、戦場を脱出したのであった。

かくて第四回川中島の合戦は終った。

このあと永禄七年に両雄は五回めの合戦を川中島で行なっている。

しかし、世にいう川中島の合戦は、この四回の合戦をいうのである。

松代から長野街道を北に進むと、やがて千曲川に出る。 川中島橋を渡ると水沢部落だが、すぐ左手に典厩寺(てんきゅうじ)がある。

ここで討死した典厩信繁(てんきゅうのぶしげ=武田信繁、信玄の弟)を葬った寺である。

さらに進むと右に八幡社の松林がある。

このあたりが八幡原で、信玄の本営があったところだ。

八幡社の近くにはりんご園と桑畑、そして遠く北アルプスの連山を背景に「三太刀七太刀」の碑が立って両雄激突の跡をしのばせている。 |

八幡原古戦場 この付近が信玄・謙信一騎打ちの跡という

|

5 姉川の合戦 top

上杉謙信と武田信玄が川中島でいたずらに対抗している間に、桶狭間で今川義元を破った織田信長は、着々と上洛への足固めをしていた。

桶狭間の戦のあった翌永禄四年、まず三河の岡崎城主徳川家康に和平を申し送った。

家康は落ち目の今川氏を見限ってこれに応じ、翌五年正月、清州城におもむいて信長と会見した。

ときに信長二十九歳、家康二十一歳である。

これで東方への不安のなくなった信長は、ついで西方に手を打った。

近江の浅井氏に同盟の手をのばしたのである。

当時浅井氏は湖北六郡の領主で、近江の守護京極氏の執権から身を起し、主家を追い落してのし上がった戦国大名である。

その本拠小谷城は滋賀県東浅井郡湖北町の小谷山山頂にあるが、平野に隆起した嶮しい山塊だ。

山麓に浅井氏の菩提寺である小谷寺があるのみで、城の遺構はなに一つ残らない。

尾張から上洛するのに、信長がどうしても通らなければならぬ位置に浅井氏はいたので、信長は、東国一の美女といわれた自分の妹、お市を浅井氏に嫁がせて、これと同盟を結んだのであった。 |

浅井長政と信長の妹お市の方

この二人の娘が、秀吉の後妻茶々(淀殿)

|

高野山持明院にのこるお市の肖像をみても非常な美人だったようで、『太閤記』には

「その容貌をものにたとえれば、楊柳(ようりゅう)の風になびく如く、顔色の艶にうるわしきは芙蓉の露にいたむともいいつべし。 東国無双の美人にして、和歌にたくみに絲竹(しちく=楽器)にくわしく……」

とある。婿の浅井長政もすこぶる満足したらしく、同じく『太閤記』に

「されば長政が最愛限なく、偕(かい)老の契(ちぎ)り細(こまやか)なり」とその溺愛ぶりが描かれている。

しかし、この婚姻には一つの条件があった。それは「信長は独断で越前の朝倉氏を攻めない」ということであった。

浅井氏と朝倉氏はかねてから攻守同盟を結んだ親しい間柄である。

しかし織田氏と朝倉氏は犬猿の仲だ。もし両者に争いが起れば浅井氏は窮地に立つ。

そこでこのような条件が出されたのであった。

信長の外交の手は遠く甲斐にまでのびた。永禄八年、信長は養女を武田家に嫁がせて信玄と手を結んだ。

こうして各方面に手を打ったのち、永禄十年、かねてから敵対をつづけていた美濃の井ノロ城に斎藤竜興(たつおき)を攻め、これを降した。

そして井ノ口城に入り、岐阜城と改めたのである。

かくて信長の武威が近隣にとどろくようになった永禄十二十、松永久秀に殺された前将軍義輝の弟義昭(よしあき)が信長を頼ってきた。

信長にとっては願ってもない大義名分がころがりこんだわけである。

この年九月七日、信長はただちに義昭を擁して京都へ攻めのぼり、九月二十八日にはついに待望の上洛の夢を果した。

そして、たちまち中央の政権を掌握し、朝廷に奏請して義昭を足利十五代将軍の座につけたのであった。

しかし、まもなく信長と新将軍義昭の間に抗争がおこった。

傀儡の将軍の座にあきたらなくなった義昭が、信長にかくれて諸国の大名に密書を送り、信長の打倒をもくろんだのである。

越前の一乗谷城の朝倉義景のもとへもその密書はとどいた。

いち早くそれを知った信長は、義景と義昭がたしかに内通しているかどうかを試すために、義景に上洛を命じた。

もとより義景が身の危険を冒して上洛するはずがない。

かくて元亀元年(一五七〇)四月、信長は徳川家康との連合軍三万余を率いて越前に攻め入った。

義景はすぐさま浅井長政に援兵を乞うた。怒ったのに浅井氏である。

信長と同盟を結ぶに当って、朝倉氏と事を構えないという約束があったにも拘らず、このたびの朝倉攻めは協定違反だ。

長政としては愛妻お市の兄とは争いたくないが、さりとて黙視もできない。ついに江南の六角氏と語らって越前に出兵した。

越前金ヶ崎にいた信長は腹背に敵を受け、京都へ退却せざるをえなくなった。

信長にとっては命がけの、必死の逃避行だった。

このとき殿(しんが)りを引受けて朝倉勢を喰いとめたのが木下藤吉郎、のちの豊臣秀吉である。

危うく命びろいした信長は、己れの違約を棚にあげて長政の裏切りを烈火のように怒り、浅井氏討滅を決意した。

これが姉川の戦の発端である。

|

虎御前山(とらごぜんやま)遠望

はじめ織田勢はこの山に布陣する

|

姉川古戦場 滋賀県浅井郡浅井町

|

六月十七日、信長は三万の兵を率いて岐阜城を発し、小谷城めざして進撃した。

二十日、織田勢は小谷城南方の虎御前山に布陣した。

この山は現在、虎姫山というが、海抜二百十二メートルのならだかな小山だ。

小城といえども小谷城は名にしおう要害(ようがい)で、無理攻めすれば味方の損害はまぬがれない。

そこで信長は二十三日に至って、南に下って小谷の支城横山城を囲んだ。

この日、徳川家康が五千の兵を率いて合流した。

一方、浅井方にも越前から急を聞いて朝倉景健が一万の兵を率いて救援にかけつけ、小谷城に入った。

こうして織田・徳川、浅井・朝倉と姉川の合戦の主役は揃った。

信長は浅井方の横山城に猛攻を加えた。これは浅井・朝倉勢を堅固な小谷城からおびき出す作戦である。

対して長政は、横山城危うしとみて、二十七日の夜半、織田・徳川勢に奇襲をかけようと小谷城から兵をくり出し、姉川の北岸に布陣した。

一方、信長は小谷城の付近にかがり火がしきりに動くのをみて敵の動きをさとり、自軍もまた姉川の南岸に展開させた。

かくて両軍は二十八日の決戦の朝を迎えるのである。

姉川の古戦場は滋賀県東浅井郡浅井町の姉川の河原である。

いまは路傍に姉川古戦場の碑と戦死者の慰霊碑がひっそりと立つのみで、古戦場の面影はない。

この付近から東方をみると海抜千三百七十七メートルの伊吹山がひときわ高くそびえ、北に虎御前山がながらかな隆起でわだかまる。

その右手にそそり立つのが小谷山である。

そして、その背後は遠く越前につらなる山なみが重畳(ちょうじょう)とつづく。

午前五時、合戦の火ぶたが切られた。朝倉勢と激突したのは徳川勢である。 |

|

河原を血て染めての乱戦となったが、朝倉景健(かげたけ)みずから先頭に立っての猛攻を、精強無比といわれるさすがの徳川勢も支えかねて、一時に家康の旗本も崩れかかる有様だった。

しかし家康みずから槍を振ってこれを迎え撃ち、榊原康政らに朝倉勢の横を衝かせたため、形勢は逆転してこんどは朝倉勢が敗勢に陥った。

景健は群らがる徳川勢を斬りはらって血路を開こうとしたが、刻々と身に危険が迫ってきた。

これをみた朝倉方の真柄十郎左衛門は、七尺八寸の“太郎太刀”を水車のようにふりまわして徳川勢を薙(な)ぎはらい、大将景健を戦場から脱出させた。

しかし十郎左衛門みずからは六十近い老いの身での奮戦に疲れ果て、徳川勢の匂坂兄弟のために討ち果された。

一方、浅井勢を迎え撃つ織田勢もまた苦戦していた。

信長は麾下の兵を十三段に備えていたが、その十一段まで突き崩され、信長の身辺さえも危うくなった。

『太閤記』には、

|

「信長、駿州今川義元と桶狭間に戦ひしよりこのかた、かくの如き烈しき戦いなし。矢叫び鉄砲の音は大空に響きわたりて、鳴神よりもすさまじく、打合す太刀の光りは稲妻に似て雲間を照らし、馳せちがふ人馬、喚き叫ぶ鯨波(とき)の声、上天に聞え、地軸に徹し、恐しかりし戦ひなり」とある。 |

このとき、南方の浅井方の横山城を囲んでいた氏家・安藤隊が浅井勢の左翼を突き、徳川勢の稲葉隊が右翼を突いたので、ついに浅井勢も浮き足だった。

そのころ、すでに朝倉勢は退却しはじめていたため、浅井勢もまた総崩れになって小谷城めざし敗走した。

浅井の重臣遠藤吉衛門尉は、かなわぬまでもせめて一太刀と、乱軍の中を信長の姿をもとめて駈けめぐったが、竹中半兵衛の子久作のために討ちとられた。

遠藤の郎党もまた主に殉じて斬り死したという。

また、お市が浅井氏に嫁ぐとき仲人をした浅井方の安藤寺三郎左衛門は、乱戦の最中に落馬して捕えられた。

そして信長の前に引き出され、これから一気に小谷城を攻め落すつもりだと聞くと、

「小谷城には下野守(長政の父久政)の兵一千、他に七、八百騎はおります。さらに城は天下の要害であります。

たとえ勝ちに乗じて攻め給うとも、一年や半年は持ちこたえるでありましょう」

これを聞いて信長は小谷攻めを諦め、ひとまず岐阜城へ引きあげた。

しかし三年後の天正元年(一五七三)八月、信長は越前に乱入して朝倉氏を滅ぼすと、翌九月、小谷城に押し寄せ、ついにこれを陥れた。

浅井久政・長政父子は自刃し、お市は三人の娘とともに兄信長のもとに引きとられた。

このお市はのちに信長の重臣柴田勝家と再婚するのだが、やがて羽柴秀吉に攻められて越前北ノ庄城(福井城)で自刃するのである。

翌天正二年正月、信長は長政とその父久政および義景の首を薄濃(はくだみ=金箔でぬりつぶす)にして諸将を集めての新年の祝宴の肴(さかな)に出した。

そして長政の子を捕えて串刺しにしている。

敵将の子とはいっても、信長にとって実の甥にあたる。

信長の異常性格をまざまざと知らされる話だ。 |

小谷城址遠望 滋賀県東浅井郡湖北町

|

6 三方ヶ原の合戦 top

元亀三年(一五七二)十月三日、甲斐の武田信玄は大軍を率いて甲府の躑躅(つつじ)ヶ崎館を出発した。

その勢三万、あるいは三万五千ともいう。めざすは京都である。

すでに信長が上洛を果したとはいえ、その基礎はまだ定まっていない。

信長を倒して、天下に号令する機会は残されているのである。この年、信玄は五十二歳であった。

余命いくばくもない信玄としては、ぜひ自分の手で天下統一の大事業をなしとげたい。

その悲願がこの出兵となってあらわれたのである。

上洛の途中、武田軍が最初に衝突するのは浜松城に本拠を置く徳川家康である。

それ以前、桶狭間(おけはざま)で今川義元が倒れると、家康は織田信長と結んで今川の遺領遠江をしきりに蚕食(さんしょく)していた。

ところが信玄もまた上洛の道を開拓しようと遠州に兵を出し、小競合いが幾度か起った。

しかし、それはこれから始まる三方ヶ原の合戦の前哨戦ともいうべきものであった。

武田の大軍来るの報に、家康はただちに織田信長のもとへ急使をたてて援軍を求めた。

これにたいして信長は佐久間信盛・平手汎秀(ひろひで)・滝川一益らに三千の兵をつけて派遣した。

怒濤のように遠江(とうとうみ=浜松)に乱入した武田軍はたちまち只来(ただらき)・飯田の城を抜いて十三日には早くも見付の宿に迫った。当時家康の居城した浜松から東方わずか十二キロの地点てある。

これを聞いた家康はみずから三千の兵を率いて敵情偵察に出かけた。

ところが大久保忠世・本多忠勝らの先遣隊が武田軍に発見され、逃げるのを追われて、一言坂の付近で家康の本隊までも包囲に落ちた。

このとき本多平八郎忠勝は殿軍を引き受けて善戦し、無事に家康を逃がした。

そのみごとな戦いぶりには武田勢も感心し、「家康に過ぎたるものが二つあり、唐(から)の頭(かしら)に本多平八」の高札を坂の上に立てたという。

唐の頭とは当時まだ珍しかった南蛮渡りの薙牛(ぼうぎゅう)という獣の尾の兜のことで、本多忠勝がこれをかぶっていたのである。

|

二俣城址 静岡県天竜市二俣町

天竜市から岡崎城へは浜名湖の北側を通っての道筋になる。

信玄は家康とは岡崎城で対決するつもりだったのかもしれない。

|

浜松城天守閣 岡崎のつぎに家康の居城となった

信玄は上洛するには、浜松城は遠回りになるので攻撃しなかった。

当時の浜名湖の海側には橋はなかった。

|

信玄は進んで天竜川のほとり二俣城(天竜市二俣町)を囲んだ。

二俣城は西を天竜、東を二俣の二川に挟まれてそれが天然の濠となり、要害堅固な城であった。

城将中根正照らは武田軍の猛攻を支えてよく戦ったが、頼みの援軍は武田勢に阻まれて到着しない。

そのうち、武田軍が城内の水の手を断ったため、にわかに苦境に陥った。

城内では天竜川に水櫓を立てて水を汲みあげていたのだが、武田勢は上流から筏を流してこの櫓にぶつけ、ついに崩してしまったのだ。

このため滔々たる天竜川の流れを眼下に見ながら城内は水に窮し、ついに開城した。十二月十九日のことである。

二俣城危うしと聞いて家康は急ぎ救援にかけつけだが、途中で落城を知り、浜松へ引き返した。

現在、二俣城にこのときの井戸櫓が復元されている。

二俣城が落ちて二日後の十二月二十一日。信玄は明二十二日を期して再び西上を開始すると全軍に布告した。

家康の浜松城を見向きもせず、上洛の道を急ごうとしたのである。

この情報が家康のもとにとどいた二十一日の夜半、浜松城内は出撃するか否かで論議が割れた。

信長から派遣された佐久間信盛らはこのまま武田軍を通過させるべきだと主張した。

しかし、当年三十一歳の青年武将家康はこれをしりぞけ、

「たとえば屋敷の内を敵の踏み通るに、出て咎めざる者やある。

いか程、武田が大軍猛勢なればとて、わが城下を踏み散らして押して行くを居ながら見物するは、武門の瑕瑾(かきん=恥)これに過ぎたることなし。

この後に何程の武功をあらわすとも、彼こそ武田が勢に枕の上を踏み越されて起きもあがらざりし腰ぬけなりと、天下後世の評論こそ遺憾なれ。勝負は天運にまかせて、是非とも合戦すべし」 |

と言って決然と出撃を命じた。

翌十二月二十二日、家康は信長の援軍あわせて一万余の兵を率い、三方ヶ原の南端犀ヶ崖のほとりに出陣した。

犀ヶ崖というのは浜松城西北二キロの名残町のあたりに東西に走る深い亀裂で、近くに「三方原古戦場犀ヶ崖」の大きな古戦場碑が立っている。

この犀ヶ崖の北方にひろがる広大な平原が三方ヶ原で、いまは三方原大根の産地として有名だ。

遠州鉄道ではるか遠く連らなる遠州三河国境の山波を望みながら三十分も行くと追分駅につく。

ここから東南一キロほどはなれた三方原学園のなかに千人塚があるが、この付近が激戦地だったといわれる。

このあたりからはもう人家も稀れで、一望千里の平原がつづくばかり、ただ聞えるものはその平原のかなたから吹きつづける空っ風と、浜松基地のジェット機の爆音だけである。 |

三方ヶ原古戦場 (浜松市北区三方ヶ原)

|

二十二日の昼さがり、家康は犀ヶ崖で鶴翼の陣を張って武田軍を待ちうけた。

右翼は酒井忠次と織田の援軍、左翼は石川数正・小笠原長忠・松平家忠・本多忠勝、そして家康は旗本と共に中央後方に着陣した。

一方、信玄は徳川勢の出撃を知ると、ただちに行進中の自軍を縦隊から横隊に展開させ、魚鱗の陣をとった。

第一陣は小山田信茂・山県昌景らの諸隊、第二陣は馬場信春・嫡子武田勝頼の諸隊、第三陣は信玄の旗本、そして後陣には穴山梅雪を配した。

第一線が破れても第二線、それが破れても第三線というように、優勢な兵力をもっての完璧の備えであった。

戦闘が開始されたのは午後五時頃である。

武田軍の第一線と徳川軍の右翼・織田勢とがぶつかり合うと、たちまちそこから全面衝突となった。

小山田隊は足軽に礫(つぶて、こいし)を投げさせて突進し、たまらず織田勢は崩れ立った。

このとき平手汎秀はただ一人ふみ止まって戦い、討死した。

織田勢の不甲斐なさに歯がみした徳川方の石川数正は、奮然として小山田隊に突入し、武田勢を撃退した。

しかし信玄はすかさず第二陣の馬場隊を前線にくり出し、武田勝頼が側面から襲いかかった。

このため形勢は一変して大将家康の身辺さえも危うくなった。

家康はみずから槍をふるって戦ったが、すでに敗勢は如何ともしがたい。

ときに日はまさに暮れようとし、雪が舞う午後六時ころ、信玄はいまこそ勝敗を決すべき時と判断し、いままで鳴りをひそめていた第三陣を出撃させた。

ここに至って徳川方の諸将は相ついで討死し、ついに徳川軍は潰滅した。

さすが沈着な家康もこのときは正気を失い、敵中に躍りこんで斬り死しようと馬首を立て直したが、近侍の夏目次郎左衛門正吉がその轡(くつわ)にとりついて諌(いさ)め、槍の柄で家康の馬の尻をたたいた。 |

|

馬は家康を乗せて矢のように疾走した。それを見送った夏目不吉は、群がる武田勢を迎え撃って戦ったのち、壮烈な最期をとげた。

追いすがる敵を斬伏せ射倒し、家康は雪の闇夜をついて一目散に浜松城をめざして馬を走らせたが、途中で家康は法師武者の首をぶらさげた高木九助という家来と出会った。

そこで家康は九助に、「先に城に帰って信玄の首なりと叫べ」と命じた。

そこで九助け急ぎ浜松城へ走り、「敵の大将信玄が首討ちとった」と怒鳴った。

手痛い敗戦に意気消沈していた城兵はどっと歓声をあげて俄かに勇み立つたという。

これは『三河後風土記』にある話だ。

その後に城に入った家康は、城内を真一文字に開け放たせ、門の内外に大篝火(おおかがりび)をたかせ、自ら與に入って湯漬をかきこむと、その場に横になって高鼾(いびき)をかきはじめた。

そこへ山県昌景と馬場信春の兵が押し寄せてきたが、大手門が大きく開かれ、大篝火が赤々と燃えているのをみて、何か計略があるに違いないと怖れをなし、兵をまとめて引き上げようとした。

そこを三方ヶ原から退却してきた大久保康高らに攻めかかられ、城内からも打って出たので武田勢は苦戦に陥り、退却して行ったという。

その夜、信玄は追撃を中止し、犀ヶ崖に野陣を張って自軍を休息させた。

しかし徳川方の大久保忠世は、夜半になって鉄砲足軽隊を率いてこれに奇襲をかけ、三河武士の闘魂を見せた。

この不敵さにはさすがの信玄も舌をまいて驚いたという。

また武田方の部将馬場信春は三方ヶ原の戦を述懐して「徳川勢は雑兵に至るまでよく戦い、討死した者はわが方を向いた者はうつ伏せになり、浜松の方へ倒れた者は仰向けに倒れていた。

一人としてわが方に背を向けた者はない。まことの武士とは、こういう者をいうのであろう」と語ったと『三河後風土記』にあるが、これはおそらく潤色(じゅんしょく=脚色)だろう。

三方ヶ原の戦が終って、信玄は刑部(おさかべ、引佐郡福江町)に引きあげ年を越した。

明けて天正元年(一五七三)正月七日、信玄はさらに上洛の軍を進めて三河に入り野田城を陥れた。

しかしこの頃から信玄は病にかかり、やむなく甲府へ引きあげる途中、信州の駒場(こまんば)で息をひきとった。

ときに四月十二日、信玄五十三歳であった。

『柏崎物語』によると、野田城を攻めているとき、城中から聞える笛の音に誘われて城壁近くまで進んだところを狙攣され、その傷がもとで病気になったという。

だがこれは虚説で、実際は労咳(ろうがい=肺病)だったらしい。

こうして不世出の英雄信玄は、上洛まであと一歩と迫りながらも、ついに悲願を果さず倒れたのであった。 |

野田城址 愛知県新庄市。浜名湖の北、20キロ

ここで狙撃されたのが信玄の死因という。

ここはまだ三河の入口で上洛にはまだ、

家康の岡崎城、信長の尾張があった。

|

7 長篠の合戦 top

天正元年(一五七三)四月十二日上洛の夢むなしく武田信玄は病没したが、その臨終の床に子の勝頼を招いて、三年の間は喪を伏せ、みだりに出兵せず国を守れと遺言した。

しかしいつまでもそんな秘密が保たれるはずもない。いつしか信玄の死は諸国へ聞えて行った。

宿敵上杉謙信が信玄の死を聞いたとき、思わず湯漬けの箸を落し、飯を吐き出して

「 さてさて残り多き大将を殺したるものかな。英雄人傑とはこの信玄をこそ言はめ。

関東の弓矢柱なくなり、惜しきことなり」 |

と嘆き、三日間、城下での音曲を禁止したという。

もちろんこれは後世のつくり話しで、戦国の世はそんな甘いものではない。

謙信はチャンス到来とばかり兵を起している。

謙信ばかりでなく、三方ヶ原で惨敗した徳川家康も、ようやく頭上をおおう暗雲から解放されて大いに気勢が上がり、信玄の死後三か月めの七月には、早くも三河・遠江に兵を出し、二十日、武田氏の前戦基地である長篠城を囲んだ。

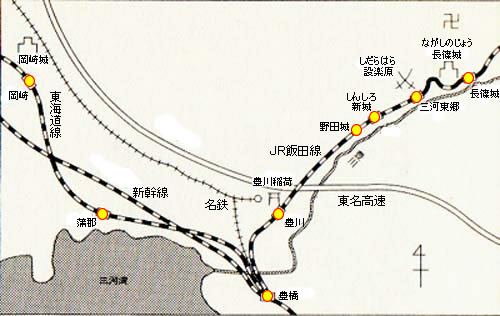

長篠城は豊橋から東北二十四キロ余の愛知県設楽(しだら)郡鳳来(ほうらい)町にあり、甲斐・信濃から三河・遠江に抜ける関門に当っている。

飯田線長篠城駅から歩いて十分ばかり大野川に沿って下ると、左方から流れ下る寒狭(かんさ)川との合流点に出る。

この両川が合流して豊川(とよがわ)となるのだが、ちょうどV字型になった合流点の台地が長篠城址だ。

両川の流れは激しく自然の堀になり、岸も断崖絶壁が自然の城壁をなしている。

そして北方は大通寺山・医王寺山が迫って背後を固めているという要塞の地だ。 |

長篠城址 愛知県設楽(しだら)郡鳳来(ほうらい)町

|

遺構としてはわずかに土塁と石塁がのこり、本丸址に城址碑がわびしく佇む。いま飯田線がこの城址を横ぎって走っている。 当時、長篠城にいた菅沼正貞は徳川勢を迎え撃って戦ったが、武田勢の救援が間にあわず九月八日、落城した。

作手城主の奥平定昌ははじめ今川に属していたが、義元の死後は徳川につき、信玄が進出してくると武田氏に従っていた。 しかし信玄が死んで徳川勢が長篠城を囲むと、またもや徳川方に降伏してこれに屈した。

定昌は妻と弟の仙丸を人質として武田氏に送ってあったが、このまま武田氏に屈していては家門の滅亡はまぬがれないと決意し、ついに武田氏に叛いたのであった。

怒った勝頼はただちに定昌の妻と仙丸を磔刑に処した。

翌天正三年二月、家康はこの奥平定昌を長篠城の城主にした。

これを聞いた武田勝頼は烈火の如く怒り、四月五日、一万五千の大兵を率いて長篠に迫った。

そして本営を医王寺に置き、寒狭川の対岸、豊川の対岸にも布陣して、鉄桶のような包囲態勢をとった。

これにたいして城中は守将奥平定昌以下徳川からの松平景忠・家忠らの与力を合わせてわずか五百人であった。

勝頼は城の守りが堅固なのをみてとると、五月六日に吉田城外の牛窪・二連木の両城に放火し、七日には吉田城を攻撃した。

そして八日に再び長篠城に転じ、総攻撃を開始した。

武田勢は筏を組んで急流を押し渡り、野牛門から攻めようとしたが、城兵は上から石を役げ落し、雨のように矢を放って撃退した。

そこで今度は金坑人足に地下道を掘らせて城内に突入しようと企てたが、城内でも逆に坑道を掘り、武田勢に鉄砲を撃ちかけて撃退した。

しかし十三日に至って事態は急変した。

大通寺山に陣どった馬場信春・小山田昌行の配下の兵がこの方面からも地下道を掘り、城壁を突破して乱入したのである。

このため食糧庫が武田勢の手中に落ち、あと四、五日分の食糧を残すのみとなった。

奥平定昌は本丸の守備を厳しくしてさらに抗戦の決意を固めたが、兵糧がなくては徳川の援軍が来ないかぎり落城は時日の問題だ。 |

武田勝頼本陣地の碑 医王寺

|

ここで奥平定昌は危急を家康に訴えようとしたが、なにしろ城は厳重な包囲網の中にあって、脱出するのは容易なことではない。

このとき決死の役を買って出たのが鳥居強右衛門(すねえもん)である。

十四日の夜半、強右衛門は「わが君の命にかはる玉の緒をなにいとひけん武士(もののふ)の道」と辞世の歌をのこして野牛門から豊川の水にもぐり、六キロばかり下流の河路早滝の下の広瀬より岸にはい上り、雁峯山(がんぼうざん)で脱出成功を城内に報せる狼火をあげた。

この日、織田信長は徳川家康の援軍要請にこたえ、三万の兵を率いて岡崎城に入り、徳川勢に合流した。 そして翌十五日、長篠城からかけつけだ鳥居強右衛門の報せで長篠城の危急を知ったのである。

信長・家康は明十六日に出発と決定し、強右衛門にも同行をすすめた。

しかし強右衛門は一刻も早く城内にこの吉報を伝えたいと、単身引き返した。そして十六日、ふたたび雁峯山に援軍来るとの狼火をあげた。

強右衛門はさらに城内に潜入しようと武田方の軍夫にまぎれて機会をうかがっていたが、穴山梅雪の配下の兵に見破られ、捕えられてしまった。

本営に引き立てられた強右衛門に、勝頼は「城内に援軍が来ないから早く降伏せよと告げれば厚く賞して麾下に加えよう」と誘った。

強右衛門がこれを承知したので勝頼は大いに喜び、ただちに城門近くへ連行した。 このとき強右衍門は大音声で、「織田・徳川の連合軍が三日のうちに救援に到着する、いましばらくの辛抱でござるぞ」と叫んだ。

激怒した勝頼はただちに強右衛門を篠場野で磔刑に処した。 その処刑場跡にはいまも石碑が立ち、寒狭川をへだてて長篠城址と向かいあっている。 |

鳥居強右衛門処刑地

|

また強右衛門(すねえもん)の墓は有海駅近くの新昌寺の裏手にある。

一方、織田・徳川の連合軍は岡崎を発って十八日に長篠城西方の雁峯山(がんぽうさん)麓、設楽(しだら)ヶ原に到着した。

そして信長は極楽寺、嫡男信忠は御堂山、徳川家康は弾正山に、嫡男信康は松尾山に布陣した。

そして北は丸山から南は竹広あたりまでおよそ二十余町に二重三重の空濠を掘らせ、木柵を張りめぐらせた。

これで甲州軍の誇る騎馬兵団の突進をはばみ、ひるむところを鉄砲で撃ち落そうというのが信長の作戦だった。

このとき信長のとった作戦の斬新さは、鉄砲隊を柵の後に三段がまえにしたという点にある。

それまでにも鉄砲の威力はよく知られていた。

しかし旧式の火縄銃だから、一発撃って次を発射するまでにかなりの時間かかかる。

最初の一発で仆れなかった敵兵は、そのまま突入して来ることができる。

だから武田信玄さえも、この鉄砲はあまり実戦には向かないと考え、重要視しなかった。 |

設楽原古戦場 信長・家康軍と武田軍の決戦場

ここで武田の騎馬隊が、信長の鉄砲隊にやぶれた。

|

しかし、信長は鉄砲隊を三列に並べることにより、一発めと二発めの時間を短縮してしまった。

第一列が撃つと、すかさず第二列が、そして第三列が撃ち終ったときには再び第一列が発射の準備を完了しているといった具合に、たえまなく撃ちつづけられるわけである。

このため、武田軍は長篠の戦で大敗北を喫したのであった。

十九日、武田方では軍議が開かれた。

馬場信春・内藤昌豊・山県昌景らの老将は後に長篠城、前面に優勢な連合軍を迎えてはまず勝ち味は薄い、ここは一旦引きあげるにしかずと主張した。

しかし血気にはやる勝頼はあくまで決戦をとなえてゆずらない。軍議は激論となった。

『三河後風土記』にはこのとき跡部勝資・長坂釣閖ら勝頼の寵臣が「新羅三郎殿(武田氏の遠祖)から信玄入道殿まで、敵を見て引き退き、逃げこもり給うことなく、なんで武田家の瑕瑾(かきん=恥)を残し給はん」と進言し、勝頼を煽り立てたという。

そこで勝頼はついに出撃の断を下し、翌二十日、長篠城の囲みをといて設楽ヶ原に兵を動かし、鶴翼十三段の陣を布いた。

両軍の相へだたることわずか七丁(700m)余である。

かくて二十日の夜は不気味な殺気をはらんで深々と更けて行った。

両軍の古戦場設楽ヶ原は飯田線茶臼山駅と東郷駅の間にある。

二丁(200m)ほどの間隔をおいて二つの小川が並行に流れているが、下流は合流して連子川となり豊川に注いでいる。

織田・徳川の連合軍は、この連子川沿いに柵を設けたのであった。

二十一日の早朝、両軍激突の火蓋がきられ、武田の騎馬兵団の第一波が怒濤のように突進した。

しかし木柵にはばまれるところを鉄砲で狙い撃たれ、ばたばたと仆れた。

つづいて第二波、第三波と精鋭を誇る騎馬武者が殺到した。しかし結果は同様であった。

さしも広い設楽ヶ原もたちまち武田勢の死者で埋めつくされ、凄惨な様相を呈した。

それは古い騎馬戦法と鉄砲を利用した新しい戦法との交替を告げる光景であった。

武田勢が予備隊までも繰り出して全滅したのをみた信長は総攻撃を命じた。 |

野田城は信玄が、ここで病になったところ。新城は単なる地名でお城はない。

|

山県昌景・原昌胤・真田信綱・昌輝・甘利信康・土屋直規・高坂昌澄ら武田方の名だたる部将は相ついで討死した。

長篠城内から奥平定昌が打って出て武田勢を追撃した。

このため寒狭川の激流に落ちて溺死するもの数知れずという有様だった。

馬場信春・内藤昌豊らは勝頼に退却をすすめ、わずかな兵に守られて落ちゆくその後姿を見送ったのち、むらがる敵兵の渦に巻きこまれて討死した。

かくて朝五時ごろから始った合戦は、午後二時ころに終った。

このとき武田軍の本国に帰ったのはわずか三千だったという。

一万人以上が戦死、あるいは逃亡した。まさに決定的な敗北であった。

七年後の天正十年、織田信長が甲斐に攻めこんだが、勝頼は抗すすべもなく、田野で自刃した。

それもこの長篠の戦で勝頼が麾下の勇将をすべて失ったためである。

8 鳥取城の合戦 top

砂丘で名高い鳥取市の一角にそびえる久松山に鳥取城址がある。

山頂の本丸址からは北に日本海、南に中国連峯、そして眼下に因幡平野を一望のもとにおさめ、なかなかの景観だ。

この城は室町時代を通じてこの地方の守護であった山名氏が、本拠天神山城の支城として築いたものである。

しかし永禄六年(一五六三)家臣の武田高信が叛いてこの城を奪い、勢威をふるったので山名氏はすっかり凋落(ちょうらく)してしまった。

元亀元年(一五七〇)尼子氏の臣山中鹿之介は、山名十五代の豊国を助けてこの城を奪い返した。

しかし毛利氏の一族吉川元春が大軍を率いて押し寄せると、豊国は鹿之介を追い出して毛利氏に降った。

それも束の間、天正二年に尼子氏が再興して威をふるうと、これに味方した。

しかし元春が攻め寄せるとまたもや毛利方に降る。

こうした向背(こうはい=服従と背き)常ならぬ行動は、戦国時代における弱少武将が好むと好まざるとに拘らずたどらねばならない運命であった。

天正五年(一五七七)中国の覇者毛利氏は、織田信長に追放された先の将軍足利義昭を擁して東上の軍を進めはじめた。

これにたいし、信長もまた羽柴秀吉を総司令官として中国路に送りこみ、ここに東上の毛利と西下の織田の勢力が激突するのである。

姫路城に本拠を置いた秀吉は、まず落魄の尼子勝久を助けて播州上月城(こうづきじょう、兵庫県佐田郡)にこもらせたが翌天正六年七月、毛利の大軍に囲まれて落城し、尼子氏は滅亡した。

山中鹿之介毛このとき激しかった生涯を閉じている。こうして緒戦はまず毛利氏が勝利をおさめた。

しかしそれから後は次第に毛利方が押されぎみとなる。

まずこの年の暮れ、摂津有岡城(兵庫県伊丹市)の荒木村重が没落し、翌天正七年には岡山城主宇喜多秀家(うきたひでいえ)が織田方に寝返って、毛利方の祝山城に攻めかかった。

そして天正八年正月には別所長治の播州三木城も籠城二年にして落城した。

こうして織田の勢力はひたひたと西へ押し寄せて行った。

|

鳥取城の城門

|

鳥取城本丸址

|

秀吉の軍勢が因幡(いんば)に入り、鳥取城に迫ったのは天正八年六月のことであった。

秀吉は降伏をすすめたが、家臣の中村春続・森下道誉が「裏切りにつぐ裏切りの一生で恥ずかしくありませんか」と反対したので、豊国は降伏しようにもできない。

そこで秀吉は鳥取西方の鹿野城を攻めて陥れた。

ここには毛利方が豊国の娘らを人質にして入れていたのである。

秀吉は中村・森下の子供を鳥取城の前で磔刑にし、豊国の娘も処刑すると脅迫した。

そこで豊国もたまりかねて家臣の反対を斥け降伏した。

秀吉が一旦姫路へ兵を引くと、中村春続・森下道誉らは豊国に叛いてこれを追放してしまった。

そして吉川(きっかわ)元春のもとへ使者を送り、城将の派遣を願い出た。 |

鹿野城址(鳥取市鹿野町) 毛利方はここに人質をおいた

|

そこで元春は石見(いわみ=島根県)の福光城主吉川経安(つねやす)の嫡子経家(つねいえ)を選んで、派遣したのである。 まもなく秀吉の大軍が押し寄せることは目にみえている。万に一つの勝利もおぼつかないだろう。

死を覚悟した経家は自らの首桶を先頭にかかけて鳥取城へ入城した。天正九年三月十八日のことであった。

鳥取城に入って経家が驚いたのは、兵糧が意外に少いことだった。

そのわけを聞くと、先ごろ若狭から米買船が来てひどく高値で米を買い取るので、城内の兵糧も売ってしまったということだった。

すでに秀吉は鳥取城を兵糧攻めにしようとして、謀略の手をのばしていたのである。

六月二十五日、秀吉は二万余の大軍を率いて姫路を発ち、鳥取城に押し寄せた。

そして七月十二日に鳥取城を完全に包囲した。

その包囲網の徹底ぶりを、経家は

| 「三里(一二キロ)四方に、堅固な柵を結び、河(袋川)の辺には乱杭をうち、或は逆茂木をひき、或は水底に繩網をはり、諸陣の櫓には、鼓(つづみ)・螺(ほら)・鐘(かね)を鳴らし、所々の篝火はさながら万燈のごとし」 |

と書き残している。

そして秀吉の軍勢は戦をしかけず、いわゆる「渇え殺し」の戦法をとったのである。

城にこもった兵士四百人と雑兵・家族を合わせ四千人であった。

経家は支城の雁金山には山賊の塩冶高清、丸山には海賊の奈佐日本助を入れて守備を固めた。

しかし寄手は雲霞(うんか)のような大軍であり、城内には兵糧も乏しい。落城の危機は刻々と迫った。

吉川元春は鳥取城を救おうと兵を動かしたが、羽衣石城(鳥取県東伯郡)で東進を阻まれ、海路から輸送船を送りこもうとしたがこれも秀吉の水軍に敗れて、六十五艘もの船を奪われてしまった。

十月に入ると、城内は地獄の惨状を呈した。

はじめのうちは久松山をさまよい木草の葉をとって食し、稲株などは上々の食物であった。

やがてこれも尽きると、牛馬を殺して食い、これも尽きると餓死者が続出した。

餓鬼のようにやせ衰えた男女が柵にすがりついて、出してくれと泣き叫ぶ。

そこへ寄手は情容赦なく鉄砲を撃ちこむ。

するとその死骸に他の者が群らがり、手足を切り離し、肉を奪い合った。

『鳥府志』は自分の子が死んだのを尻の下に隠して、その肉をむしり食った者すらあったと記している。

この惨状をみて経家もついに開城を決意し、秀吉の陣へ降伏の使者を送った。

秀吉は森下道誉・中村春続らは切腹させるが、経家はじめ他の一同は安芸に送り返すと回答した。

しかし経家は自分も切腹するという条件をつけて開城を受諾した。

十月二十四日、森下・中村の二人が切腹し、奈佐・塩冶らも丸山城で自刃した。

そして翌二十五日、吉川経家は久松山麓の真教寺で切腹した。ときに三十五歳であった。

こうして天下の名城鳥取城もついに落ち、籠城の男女はよろぼいながら城を出てきた。

秀吉は城下に大釜をならべ、粥(かゆ)を用意して与えたが、一度にたら腹食った者は死に、少しで我慢した者は助かったという。

支城の丸山城からも城兵は出てきたが、このとき寄せ手の兵が城門に立ちはだかって、

| 「ひとり銀五分ずつ出して通れ、出さねば斬る」 とおどかした。 |

これは埃(ほこり)銭といって、城を明け渡すときには払って出て行くのが当然だというのである。

このとき境与三右衛門という城兵は

「中国ではそれを首銭というのだ。はばかりながら中国路にはそんなものを払って城を出る腰抜け武士はいない。

もし払わなければ殺すというなら、お相手つかまつろう」 |

と髪を逆立て、槍を構えた。

鬼神さながらの姿に寄せ手の兵どもが思わずひるむところを、城兵らは一文も払わずに押し通ったという。

これは『陰徳太平記』にある話だ。

いま鳥取城址はわずかに石垣を残すばかりの佗しさだが、それだけに一層悲惨だった籠城戦の跡がしのばれるようである。

9 高松城の水攻め top

|

秀吉の本陣より高松城址遠望

右手の森が城址、左方の建物は玄妙寺

|

高松城址と足守川 中央左よりの森が城址

水攻めの築堤址 蛙ヶ鼻のあたりにわずかに築堤が残る

|

天正十年(一五八二)三月、羽柴秀吉は二万余の兵を率いて姫路城を出発し、岡山の宇喜多氏の兵一万を加え、毛利氏の勢力下にある備中に乱入した。

そして四月十四日には早くも毛利方の前線基地、備中(びちゅう)高松城を囲んだ。

備中高松城址は岡山市の西方十二キロの吉備平野の一角にある。

吉備(きび)線の備中高松駅から北へ十分ほど行った田圃の中に本丸址の土壇(どだん=土の盛上げ)が残るだけで、いまはもう城の面影はなにひとつとどめていない。

この付近は古墳の多いところで、高松城もその一つを利用して築いたものだといわれている。

南に足守川が流れ、東・西・北は沼に面した要害の地で、一旦事ある場合には城外に通じる橋を切り落すと浮島になって敵を寄せつけない。

この城にこもって秀吉の大軍を迎え撃ったのは清水宗治(むねはる)であった。 |

城兵はわずか五千だったが、天然の要害を利して守備を固めたので容易に攻撃できない。

そこで秀吉は周囲の毛利方の砦をつぎつぎと攻略し、高松城を裸同然にしてしまった。

五月七日、秀吉は城の東南方、蛙(かわず)ヶ鼻に本営を移した。

そして詳細に実地を踏査し、天候とにらみ合わせ、奇想天外な大作戦を練りあげた。

いわゆる水攻めである。この作戦は軍師の黒田官兵衛の策だったともいう。

翌日から早速工事が開始された。付近の土民を狩り集め、昼夜兼行で土俵を運ばせた。

一俵の運賃に銭百文と米一升を支払ったというが、これは土民の一日分の収入をはるかに上廻る。

足守川をせき止めるためには三十艘ばかりの船に石をのせて沈め、二千人の兵を川の中に並べてスクラムを組ませ、下流に土俵を積んだ。

工事が完成したのは十九日であった。

わずか十二日間で、全長四キロ、高さ七メートル、幅は上部で十メートル、底部で二十一メートルの大堤防が築きあげられたのである。

この堤防の上におよそ九十メートルおきに櫓を組み、夜は篝火をあかあかと焚き、蟻一匹這い出す隙もないほどに厳重な包囲態勢に入った。

折りから梅雨期である。降りしきる雨に足守川の水かさば刻々とふえ、数日間で満々たる水をたたえた大湖が現出した。

高松城はその中心に孤立する小島となってしまった。

この大堤防が完成する間に、秀吉は安土城にいる織田信長に出陣を仰ぐ使者を送った。五月十五日頃と思われる。

これについては『常山紀録』などに[高松城など秀吉の力をもってすれば簡単に攻め落せるのだが、わざと水攻めなどで日数をかけているのは、信長に他人の大功を忌みねたむ癖があるのを秀吉が知っていたからだ」と書いてある。

つまり秀吉はその必要がないのに、功を信長にゆずるため、わざと信長の出陣を仰いだということになる。

真偽のほどは判らないが、いずれにしろ、信長はみずから秀吉の応援に出馬した。

そしてそれが信長の命とりになったのである。

一方、高松城の危急を聞いて、毛利輝元は一族の小早川隆景・吉川元春らと共に、急拠応援にかけつけた。

そして五月二十一日、元春は高松城南方四キロの岩崎山に、隆景は八キロの日差山に、総大将の輝元はさらに後方の猿掛山に本営を置いて秀吉軍と対峙した。

しかし秀吉の布陣は鉄壁のようで、つけこむ隙もない。一万余の援軍は空しく高松城の危機を見守るばかりであった。

その間にも水かさは刻々とふえ、高松城の石垣も水に没した。民家が浮き上がって漂うという有様である。

頼みの援軍は来らず、兵糧も乏しくなり、落城は時間の問題となった。

毛利方はひそかに使者を城中に潜入させて、「一旦降伏して時節を待つように」と申し送った。

これにたいし宗治は「城と運命を共にする決意である」といって承知しない。

毛利勢は感激してなんとか救出しようと企てたが、現実はどうにもならない。

そのうえ信長が大軍を率いて応援にかけつけるとの風聞も聞えてきた。

ここで安国寺恵瓊(えけい)が登場する。広島の安国寺の僧恵瓊はかねてから秀吉と旧知の間柄であった。

五月二十七日、毛利方はこの恵瓊を使者として、秀吉に講和を申し入れたのである。

これにたいする秀吉の条件は苛酷きわまるものであった。

一、備中・美作・伯耆・備後・出雲の五ヵ国をゆずり渡すこと。

一、清水宗治を切腹させること。 |

毛利方としては、領土のことはともかく、清水宗治を殺しては武士の面目が立たないとしてこれを蹴り、交渉は暗礁にのりあげてしまった。

しかし、六月二日に秀吉の意をうけた恵瓊(えけい)が、城中に入って直接宗治を説いたことで、ようやく和議がととのった。 宗治はこれ以上城兵を苦しめるに忍びずと、「城兵の命を助け賜われば、来る六月四日に切腹しよう」と回答したのである。

そこで翌二日、秀吉が城内に酒肴を送って長い間の籠城をねぎらった。

ところが三日の夜になって大事がもちあがった。 二日の早朝、本能寺に織田信長を倒したことを毛利方に報せる明智光秀の使者が、秀吉の陣中に迷いこんで捕えられたのだ。

この手紙を見て秀吉は大いにおどろき、これを極秘にし、ますます警戒を厳重にした。

翌四日、宗治は白衣を身にまとって兄の月清入道らと小舟にのり、秀吉の本陣蛙ヶ鼻にこぎ寄せた。

そして朗々と謡曲「誓願寺」を舞いかつ謡いおさめたのち、みごと割腹して果てた。年四十六歳であった。

城址に近い玄妙寺に小さな自然石の碑が立ち、ここが宗治自刃の跡だと伝えられる。

そして城址の本丸址には宗治の首塚が竹垣にかこまれでわびしくたたずむ。

毛利方が本能寺の変を知ったのはこの日の午後であった。

はじめて毛利方は秀吉にだまされたことに気づいたのである。

怒った吉川元春らは、引き揚げる秀吉軍を追撃しようと主張したが、一旦和を結んだ以上は攻めるべきではないと、小早川隆景に押しとどめられたという。

かくて秀吉は六月六日、みずから堤防をきって高松の陣を引きはらった。

そして疾風のように打倒明智光秀の軍を京都へ返したのであった。

top

**************************************** |