|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

|

四章 花蓮(かれん)からの手紙

1 三〇〇〇メートルの山越え top

純ちゃん。

風邪の具合は、いかが。もうすっかり、よくなったことと思います。

なにしろ体力いっぱい、今が一番の伸び盛りなんかから。

さて、霧社の碧華(へきか)山荘からのファックスは、もう読んだことでしょうが、できるだけわかりやすく書いたつもりだけど、ちょっとむずかしかったかな?

もう少しくわしく知りたいなと思ってくれたらしめたもので、私の手紙は結構うまく書けていたことになります。

霧社事件についての本はかなりありますので、よかったら図書館で取り寄せてください。

それにしても、私は昨日一日の取材だけで、日本の植民地統治の知らない事実が多すぎたこと、そしてなにもかもすべてとは言わないけれど、あまりのひどさにうんざりしてしまいました。

当時の日本は東洋の盟主と自負していましたが、「そこ退けそこ退け日の丸が通るぞ」と言わんばかり。

オレの言うことは正しいんだから、黙って聞け、べちゃくちゃ言う奴はぶちのめすぞで。 |

霧社から山越して花蓮へ

|

そうした数々の圧政と差別と暴力と不条理とが積み重なって、先住民族の一大蜂起を誘発したのだと私は思います。

にもかかわらず、オビンさん親子の寛容な姿勢には、日本人の一人として、とても心苦しく思いました。

「悲しんで、苦しんで、時間がたった」とはオビンさんの言葉でしたが、私は黙ってうなずいて、ただただ頭を下げるばかりです。

そのお二人に見送られて、翌朝、私たちのミニバスは、山荘から花蓮(かれん)へ向けて出発しました。

「車の中で、みなさんで……」

と、お土産のキビ団子をどっさりいただきましたが、その時、私はふいに思い出したのです。

まだ子供だった頃に、先生が口にした「台湾は鬼が島だ」の、あのひとことを。

教師は台湾平定の皇軍兵士を桃太郎にたとえたけれど、半世紀もが経過してそこからキビ団子をもらうなんて、なんとも皮肉でいたたまれない気持ちです。

さて、霧社を後にした車は、すぐ左へ向かう急坂にさしかかりました。

このまま、どんどん登って行くのかと思っているうち、なだらかな緑の牧草地が開けて、まだ複雑な思いが尾を引いている私には、目にしみるよう。

しかし、ここから大禹嶺(たいうれい)を経て、花蓮(かれん)までの道のりはそれは大変なのです。

大禹嶺(たいうれい)までは東西横貫公路補助線といって、私はもちろんのことガイドのTさんも初めてという、三〇〇〇メートル級の峻険な中央山脈越えです。

しかし、次の取材地、少女サヨンのいた南澳(なんおう)に近い村へ行くには、台北へ引き返して東回りで二日をかけて行くか、さもなければ一日がかりで恐竜の背中みたいな大難所を横切るか、どちらかしか方法はありません。私たちは最短距離をとりました。

清境農場と小さな集落を抜けた車は、またたくまに急斜面の山腹路に入り、右に左にとカーブを切りながら走ります。

道は舗装はされているものの、ひどく狭くて、右側は荒削りの断崖。絶壁のふちを曲がりくねって登るのですが、センターラインをはみ出して、猛スピードでやってくる対向車には冷汗をかくことしきりです。

しかも、絶壁の谷は、ガードレールのない個所があり、タイヤがちょっと出たらアウト、もう下を見る気もしません。

そのうち、谷底から牛乳色の霧が湧き上がってきて、みるみるうちに視界は悪くなり、ひどい濃霧となりました。

しかし、スピードを緩めるわけにはいかない。後続車からすぐにパッパッーと、けたたましくやられるからです。

二時間余り走って、やっとのこと展望台のある武嶺(ぶれい)到着。標高三二七五メートルの表示に仰天しました。

気圧が低くなったせいか、どうも耳がおかしくなったなど思いましたが、富士山ほどの高さまで来たのです。

こんな高所まで登ったこともなければ、いわんや車で来たのもはじめてですが、残念ながら下界も周囲もすべて雲海に入ったよう。

小休止のあと、またまた手に汗を握り締めながら走るうち、車はがくんと前のめりに停止。

一本道に先行車が数珠(じゅず)つなぎになっていて、交通事故です。

|

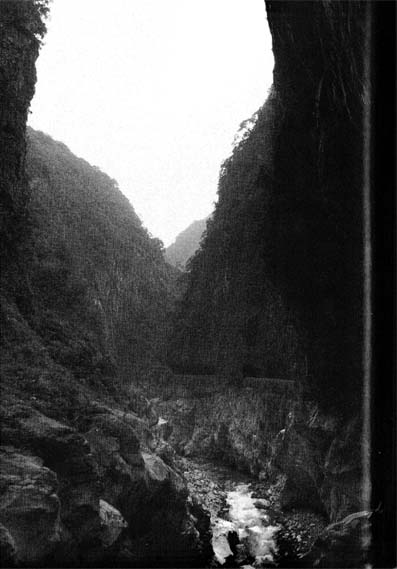

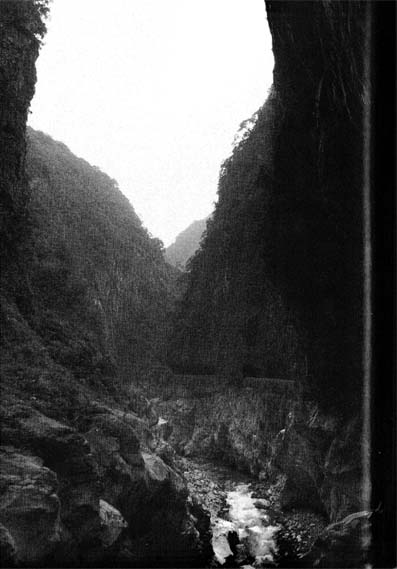

壮大なタロコ渓谷

2 断崖絶壁のタロコ峡谷 top

思った通り、センターラインをはみ出た車の、接触事故でした。

運転手は膝を打ったらしく、濃霧のなか道端にしゃがみ込んで唸っています。

大した怪我でもなさそうでしたが、救急車はいつ来てくれることやら……。

これは当分見込みなしとハラを決めて、オビンさんからいただいたキビ団子を、みなで分け合って食べました。

本当にありがたいお土産で、助かりました。 |

絶景タロコ渓谷を行く

3000メートルクラスの山々を縫うように走る道路

太平洋に面した台湾中部の花蓮港

|

待機すること一時間余、それでスタートできたのは不幸中の幸というべきで、合歓(ごうかん)山荘前を一気に通過して、ようやく大禹嶺にたどり着き、ほっと一息。

標高三五六〇メートルです。

ここまでで補助線は終わって、あとは少しましな東西横貫公路に入り、天祥(てんしょう)から太魯閣(タロコ)へ。

徐々に霧も薄らいできて下り坂とはいえ、まだまだ難所続きです。

太魯閣はタロコと呼びますが、タイヤル族の勇猛な頭目の名をつけた大峡谷は、台湾を代表する観光名所といえるでしょう。

日本国内では決して見ることのできないダイナミックな絶景で、初めて来た人は誰でも息を呑むにちがいありません。

それは、峻険な中央山脈から太平洋に通じるに立霧渓の激流沿い峡谷で、それこそ天を突くような断崖絶壁、よくぞこんなところに道をつけたものだと思います。

切り立つような崖ぶちを曲がりくねる道は、なんとか車で走れるものの対向車とすれ違うのは実にスリリングで、さっきみたいな交通事故に遭ってはたまりません。

ところによっては歩きです。

岸壁をくり抜いた遊歩道を、先に行く人についていきました。

トンネルを抜けた先の空は、左右にのしかかるような大理石の岸壁にはさまれて、さながら一本の青い帯のよう。

手すりにつかまって下を見れば、これまた遙か垂直下に、清流がごうごうと水しぶきを上げていて足がすくみ、今にも引き込まれそうな感じです。

迫力満点の自然の大パノラマは、およそ二〇キロにわたり、渓谷探勝コースになっています。

「とても怖くて、見ていられないわ」

という女の人の声を耳にしましたが、私はふっと息をついて、ガイドのTさんにたずねました。

「霧社事件の時、日本軍増援隊は、港町の花蓮からも入ったということですが、この山越えはさぞかし大変だったでしょうね」

「そりゃ、今とちがって、道らしい道がないです。

三日三晩かかったでしょう。それもよほどの健脚でないとね。

しかも絶壁のあちらこちらにタイヤル族が待ちかまえているんだから、うかうかしてられない」

「やっと現地に着いたら、腰が立たないなんてことじゃないですかね」

「はっははは……。ま、そんなもんですよ」

と、Tさんは楽しげに笑いました。

「車でも難行苦行、生きた心地がしませんでした」

「交通事故のおまけもついたし、面白かった。とんとん拍子の旅は旅じゃない」

「明日行くサヨンのいた村ですが、サヨンもたしかタイヤル族でしたね。先住民族の」

「そうそう」

「やっぱり、こんなもの凄いところなんでしょうか」

「当時はね。でも、今はちがいます。村ごと平野部へ移ってきているから、心配いらない、いらない」

「事前に調べてくれたんですか」

「ええ、まあ」

と、Tさんははちきれそうな頬を、にっとゆるめて目を細くし、

「それに私、あすこに少しいたことがある。農業指導でね。だから、今でも知り合いがいる。

それから、サヨンについての資料、少しだけ用意してきました」

「えっ? ぽんとですか。それは大助かりです。

なにしろ、あの少女についての資料は、霧社事件とちがって、ごくわずかしかないんですよね。

事件じゃないから無理もないと思うんですが……」

すっかり忘れていた、とか言いながら、車の中でTさんは大きな鞄を開き、ごそごそと奥のほうを探っているうち、あったあったと一袋の紙封筒を取出してくれました。

私は窓外の景観から、それらの資料類に関心が移ると、車酔いもすっとんでしまい、目を皿のようにしてコピーの一枚ずつをめくっていくうち、車はいつしか街中へ入っていました。

やっと今日の目的地へ近づいてきたようです。

3 少女サヨンの生いたち top

花蓮(かれん)のホテルに入ると、山越えの疲れもどこへやら、私はすぐに資料読みに入りました。

部屋の窓から、海岸線と太平洋の一部が見えます。

これなら外歩きの必要もないくらいで、熱いお茶をすすりながらの調べものは、私の性に合っています。

花蓮はアミ族の歌と踊りがくり広げられるアミ文化村や、大理石の工芸品やら、雑貨・食品市場の並ぶ中山路などが見どころと、ガイドブックに出ていますが、観光は何年か前にすませているので、自由なひとときは明日の取材に備えたいのです。

台湾の少数先住民族のうち、もっともその名を知られているというサヨンは、どんな少女なのでしょうか。

次にTさんがわざわざ用意してくれた台湾側の資料と、私が収集した日本側のとを照合しながら、わかる範囲内でメモすることにします。

台湾総督府によって、「愛国少女」と祭りあげられたサヨンは、台湾側の資料では、「莎勇」となっていますから、サユンと呼んだほうが正しいのかもしれません。

ここでは定説通りのサヨンにしておきますが、一九二二年一月、彼女はリョヘン社のタイヤル族ハヨン・マイオの末っ子として生まれました。

台湾東部の南襖から西に三四キロはど登った、標高一二〇〇メートルのリョヘン社は、太平山麓の小集落で、昭和初期の人口は六〇戸の三四〇人ばかり。

自給自足の素朴で、貧しい村だったかと考えられます。

サヨンは、生まれ故郷で小学校程度の教育を受けた後、現地の女子青年団に入ります。

青年団は男女別で、小学校を出たあと引き続き勉強する教育所も兼ねていましたが、日中戦争が拡大するにつれて、戦時動員組織の色を濃くしていきます。

勉強よりも、皇国民育成の教習や訓練へと、傾斜していったことでしょう。

そして、日本軍が中国の武漢三鎮(ぶかんさんちん=武昌・漢口・漢陽の三都市)に肉迫しつつあった一九三八年九月のこと、教育所の田北正記巡査に召集令状が舞い込みます。

巡査は山地の警備のみならず、教育所の教師も兼職し、頭目以上の権限を持っていました。

ですから、彼女の先生にもなるわけで、時にサヨンは多感な一七歳。

田北巡査がどのような人柄だったのかを推測できる資料は何もないのですが、とにかくサヨンたち青年団員は、出征していく巡査の荷物を、みなで麓まで運ぶことになりました。

九月二七日のことです。

しかし、田北巡査は一行とは別行動をとっています。

挨拶回りなどで遅れたのかどうか、その真相は不明ですが、あいにくとその日は大型台風が接近中でした。

おそらく前夜もかなりの豪雨だったかと思われます。

早朝の出発時には雨具も不要かと思えた天候は、途中からにわかに険悪になってきました。

それでも一行は、三四キロもの険しい山道を、大荷物を担いで歩き続け、目的地の大南澳バス停まで、あと〇・五キロに迫りました。

時に夕方五時頃といいますから、早朝五時出発から、なんと一二時問もかかったことになります。

途中に休憩を入れたにしても、暴風雨のなか、かなり疲労していたのではないでしょうか。

しかし、ゴール目前まできて、一行がたじろいだのは、最後の難所ともいうべき南濃渓です。

豪雨のため水量はいつになく膨張し、しかも突風吹きすさび、丸太を何木か束ねただけの仮り橋は、激流に見え隠れするような具合。

危険なのはわかっていても、他の道はありません。

やむをえず一行は、恐る恐る丸木橋を渡りはじめました。サヨンは三人目でした。

仮り橋は突風と激流に不安定に揺れ、疲労と大荷物とに足を滑らせたサヨンは、あっというまに水流に呑まれて消えてしまいました。

暴風雨の中、けんめいの捜査にもかかわらず、ついに行方不明、その姿を再び見ることはなかったのです。

南濃渓は太平洋に通じていますので、あるいは果てしない大海原にまで、押し流されてしまったのかもしれません。

4 担いだトランクは三個 top

東京・新宿にある台湾協会は、台湾関係の戦前からの貴重な資料を完備していますが、そこで見せてもらった『台湾日日新報』(昭一三・九・二九)に、サヨン遭難についての小さな記事を見つけることができました。

同紙の社会面には、「暴風警報解除」との記事があります。

サヨンの命を奪った台風は、すでに通り過ぎたようです。

ほかに「各地に補導所を開設」「陸軍東京航空学校第二回入学式挙行」「箱根丸基隆へ」などの見出し記事のほか、左隅のほうに二段見出しで小さく、

「蕃婦(ばんふ)渓流に落ち、行方不明となる」と、出ています。

「蘇淡(そおう)郡蕃地リョヘン社三十四番戸、戸主ハヨンマイオの六女サヨンハヨン(一七)は、二十七日午前五時リョヘン駐在所柿田警手が下山するに付いて同社の者十一名と共に見送り、同人の荷物運搬のためリョヘン社を出発。

途中タビヤハン社の下方、南襖に架設した仮木橋を通行中、足を滑らし折りから前夜来の豪雨に増水した激流中に墜落行方不明となった。

南波分室では岡山警部補が巡査、警手、南漢社高砂族を指揮して捜査の結果、墜落地点より十五丁(ちょう=約100米)の下流において、サヨンハヨンの担送したトランク三個を発見したが、死体は未だ発見に至らない」

当時、公式に発表された唯一の資料かと思われますが、現場に記者がいたわけでない以上、これはもちろん警察関係者がまとめたもの。

しかし、なぜか不思議なことに、田北巡査の召集については一行もなく、それは軍事機密で公表が禁じられていたのかもしれません。

田北巡査のかわりに登場する柿田警手(タキタ、カキタで音が似ているので誤植か)は、一行中に加わっていたと読めますが、一警手の荷物を暴風雨のさなか、十一人もで担送するというのもおかしな話で、一刻を争う召集でもなければ、翌日でもよかったはず。

しかも、サヨンの担いでいたトランクが三個(!)だったとは、記事はうかつにも事実通りを書いてしまったのでしょうが、一七歳の少女には、あまりにも過重ではないのか。

これではサヨンの遭難死は、偶然の事故とはいえず、人災だったかもしれません。

捜査の結果は、三個のトランクは発見したが、「死体は未だ」というのも気になります。

行方不明なら、「本人は未だ」とするのが妥当で、「死体」と決めつける根拠はないはずです。

サヨンをはじめ山地に居住する彼らは、自然の脅威も熟知していたはずで、こんな悪天候に大荷物の運搬をすすんで引受けたとは、考えにくい。

なにしろ三四キロもの険しい山道です。あるいは巡査の命令で、やむなく従ったのではないでしょうか。

短かな記事には、いくつもの謎があるのですが、今となっては真相の解明はできません。

現地まで出かけて、当時の関係者からでも聞けば、わかる部分もあるかもしれないとは思うのですが……。

事件から三年が過ぎて、太平洋戦争勃発の年一九四一年春に、死んだサヨンをめぐって、新しい動きがありました。

時の台湾総督長谷川清海軍大将が、彼女の「善行」を知って、「愛国乙女サヨンの鐘」と刻まれた鐘をリョヘン社に贈ったのです。

台北の総督府庁舎まで出張して、鐘を受け取ったのは、サヨンの兄バット・ハヨンと女子青年団の代表らでした。

これが報じられるに及んで、反響は大きくなり、サヨンはたちまち絵画にもなれば、歌にもなり、そして映画にまでなっていく。

誰が一番、驚いたかといえば、あの世にいるサヨン本人ではなかったでしょうか。

絵画は台湾画壇の重鎭、塩月桃甫(本名善吉)画伯によって、鐘を手にするサヨン像が東京・上野で開かれた聖戦美術展に出品され、歌は渡辺はま子さんで、コロンビアレコードから。西条八十作詞、古賀政男作曲です。

|

「サヨン」第5回台展出品作品(制作年不詳)

嵐吹きまく 峯ふもと

流れ危うき 丸木橋

渡るは誰そ うるわし乙女

紅きくちびる ああサヨン

晴れの戦さに 出でたもう

雄々し師の君 なつかしや

担う荷物に 歌さえ朗ら

雨は降る降る ああサヨン |

「サヨンの鐘」(水彩、1943年、五章No5参照)

|

散るや嵐に 花一枝

消えて哀しき 水煙り

蕃地の森に 小鳥は啼けど

何故に帰らぬ ああサヨン

(現代仮名使いに改めました)

事件をよく伝えているのが二節目で、「晴れの戦さ」に行く「師の君」の「荷物」を担うということですから、サヨンは事実上は軍事要員の使役をさせられたことになります。

四節目は略しましたが、最後は、「鐘は鳴る鳴るああサヨン」で結ばれています。

長谷川総督がそこまで考えていたかどうかはわかりませんが、サヨンを偲んで贈った記念品が音の出る鐘だったのがとりえで、その余韻が思いがけず広がったといえましょう。

5 映画は霧社で撮影された top

映画は一九四三年度の作品で、松竹と台湾総督府、満州映画協会の共同作品です。

主演は李香蘭(りこうらん)、監督は清水宏ですが、その宣伝ビラからしてスゴい文章です。

「首狩りの奇習(きしゅう)と共に慓悍(ひょうかん)の名一世を風靡(ふうび)した父祖伝来の半月刀を閃かせて、遠くソロモンの島に皇軍部隊に協力、ジャングルを猿の如くかけ巡って鬼畜米英を戦慄せしめつつある高砂義勇隊のふるさと、常夏の国台湾背梁山脈の北端、南湖大山の峻峰を遙かに望むリョヘンの蕃社に、大陸の虹“李香蘭”がはじめて唄う南国の情熱!………」 |

「サヨンの鐘」のスチール

|

もちろん戦前の国際スター、李香蘭こと山口淑子を知らないわけではないけれど、ビデオで見ることのできた映画は、宣伝文句ほど迫力あるドラマでもなければ、かといって心にしみる人情話でもありませんでした。

しかも総督府の意向だったのか、「国策映画」の意図がむき出しで鼻につきます。

まず冒頭から次の字幕です。

「蕃社では、警察官は時に医者であり、教員でもあり、教官であり、土木監督である」

それを先に知っておけ、という訳ですが、一巡査がそんなに何役もこなせるわけはない。

せいぜい軍事教練どまりで、あとはもっぱら警備管理と徴兵・徴用促進係くらいのものではないでしょうか。

映画ではサヨンを慕う若者のうち、サブロとモーナ(モーナ・ルダオにまねたか)が善玉悪玉になっていて、悪玉モーナをめぐって次々と葛藤が起きるのですが、ある日、高砂義勇隊の令状がモーナに届きます。

山地の青年たちが待ちに待ち焦れていた名誉の令状という設定になっています。

高砂義勇隊とは、太平洋戦争下に台湾の高砂族こと先住民族だけで組織動員された軍属で、軍人よりもはるかに身分のひくい使役でしたが、実は第一線の斬り込み隊などにも加えられ、日本軍の一翼を担ったのです。

高砂義勇隊は一回めだけは高砂挺身報国隊と呼ばれていましたが、召集はモーナを合めて三名。

その名前が発表されると、広場に整列した青年たちから羨望のどよめきが湧き、「私もぜひ!」「お願いします」「お願いします」という声が次々と上がるシーンが、最初の見せ場です。

召集からはずれて、失望落胆したサブロに、サヨンはさとします。

「サブロ、何をそんなにしおれているの?

今日は高砂義勇隊が出発する日ではありませんか。

あなたの友達が出発する日ではありませんか。

サブロは第一回入隊のお召しがなくても、第二回、第三回、第四、第五、必ずお召しになる時がくるのです」

しかし、それからまもなくして、今度は教育所の武田巡査に召集令状がもたらされる。

こちらは帝国軍人としてです。

部落をあげての壮行会は途中から豪雨になり、あいにくとサヨンは発熱。でも翌朝、ほかならぬ恩師の応召とあって、周囲が止めるのもきかず、サヨンは一行とともに見送りに出かけます。

(なぜか荷物は持っていない)暴風雨のなか、タイマツを手に手に激流の丸木橋を渡るシーンが、最大のヤマ場。

あっという悲鳴と同様に、サヨンは渦巻く濁流に落ちて消えてしまい、丸木橋にひっかかったタイマツだけが赤々と燃えているのが、モノクロの画面に印象的です。

この映画では、本当は別行動をとったはずの巡査が、よく気のきく親身な人情家として一行の先頭に立ち、終始「先生」と呼ばれて教職員並に描かれています。

警察官のいかめしさは、ツメの垢ほどもありません。

映画はモーナ・ルダオのゆかりの地、霧社で撮影されたとのことですが、総督府は内心こう言いたかったのではないでしょうか。

かっては勇猛果敢で知られ、日本に無謀な抵抗したタイヤル族でも、いまでは一身を犠牲にしてまで戦争に協力するようになり、山岳地の警察官はこんなにもあたたかく慕われて出征していく。

それ、みんな後に続け続け――と。

絵画、歌謡曲、映画と、こうして様々なメディアで、戦意高揚の善行美談が一人歩きしてしまった「愛国少女」サヨンですが、はたして事実はどうだったのか?

私の興味と関心は、早くもサヨンの故郷へと飛んでいくのを抑えようがありません。

top

**************************************** |