|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

一章 ゲルニカへ行ってみるべし

|

国際旅団の女神像

1 シェスタの国スペイン top

「ごぶさだしていますが、また夏の旅行のご案内です。

次の取材先は、もうお決まりですか」

ある日のこと、なじみの旅行社の青年から、そんな電話がかかってきたのが、私のゲルニカ行きの直接的な動機となった。

「いや、まだまだ。貧乏暇なしで、次々と追われてましてね」

「ちょっと遠いのですが、スペインなんかどうですか。あのシェスタの国ですよ」

「え? シェスタ?」

「はっははは……、昼寝のことですよ。

スペインでは、レストラン以外は昼の一時から四時まで店を閉めてしまうのです。

カンカン照りの太陽だけが、惜しみなく働いているわけです」

「昼寝時間をとる国は、ほかにもあるし、実をいえば僕もシェスタ付きですよ」 |

マドリードでの闘牛

スペイン広場のセルバンテスの像と

ドン・キホーテとサンチョ・パンサ像

|

「でも、先生、スペインでは小学生だって、二時間半もの長い昼休みです。

弁当を持ってくる子は、よほど家が遠い場合だけで、たいていは昼に一度家へ帰るのです。

夏休みだって三ヵ月もあります。

日本の子供と比べたら、大変なゆとりでしょう」

「ゆとりはいいが、午後から学校へ出かけていく頃には、もう日が暮れるんじゃないのかな」

「いえ、暗くなるのはずっと後で、夕食はたいてい夜の九時頃です。

それから音楽会やフラメンコなどが始まりますから、バルセロナなんかへ行ったら、毎晩がお祭りドンチャン騒ぎで、そりゃ楽しいですよ」

「やめた、やめた。とても身が持たん!」

私は悲鳴を上げて、彼の誘惑に即刻NOの決断を下(くだ)しかものだった。

ところが敵はさるもの、まだ奥の手が用意されていたというべきだろう。

「それじゃ、テーマをゲルニカにしぼったら、いかがですか。

有名なピカソの絵はマドリードで見ることができますが、題材とされたその町まで行く人はめったにいません。

行ってみるだけでも価値がありますよ」

「めったに行けないほど、不便なところとちがうかな」

「なに、空路なら簡単ですよ。

ちょうど今、池袋でピカソのゲルニカ展をやってますから、参考までに見ておくのも悪くないと思いますがね」

「ふーん……。じゃ、そのうちにね。いつか、ついでがあったらの話だな」

と、私は気乗り薄に答えたものだが、実はそれから数日もしないうちに、そそくさと池袋の東武美術館へと足を向けていた。

彼の電話に触発されたわけではないけれど、これは見逃すわけにはいかないと思ったのだった。

私が東京大空襲の記録運動に取組んだのは、一九七〇年のことだったから、なんともう二昔(ふたむかし)以上も前のことになる。

体験者の証言収集を基調にして、様々な角度から空襲・戦災を調べはじめたが、非戦闘員ともいうべき一般市民への無無差別爆撃の歴史をさかのければ、ゲルニカは後の東京大空襲や広島・長崎への大量殺戮(ジェノサイト)に至る大規模模都市爆撃の実験台というか、端緒(たんしょ)とされた町である。

私の関心は、それからゲルニカに長く尾を引いていたといえる。

ところが、「ゲルニカとは?」と聞かれた場合、ほとんどの人は「ピカソの絵」と答えるのではないか。

なるほど、今世紀の美術界をリードした画家パブロ・ピカソの代表作が「ゲルニカ」であることは確かだが、それがナチス・ドイツ軍の空爆で壊滅されたスペイン北部の小さな町だと知る人は、そう多くはないだろう。

2 ピカソの「ゲルニカ」展で top

|

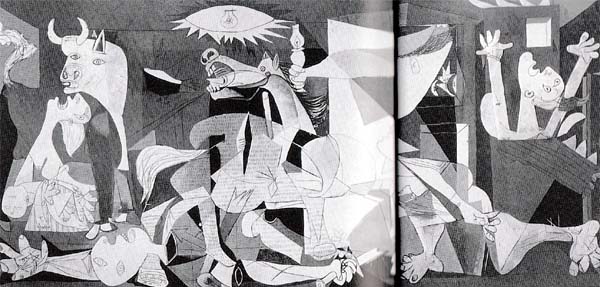

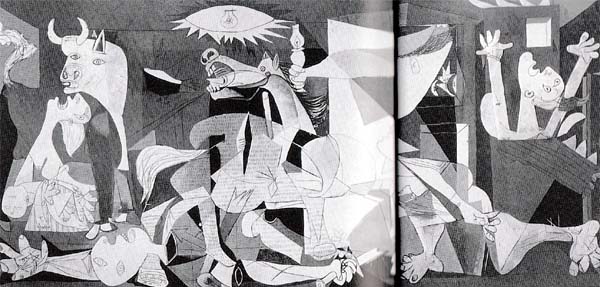

東京は池袋の東武美術館で見ることのできたピカソ展は、正確には「ピカソ――愛と苦悩――ゲルニカへの道」展という。

反戦・平和のシンボリックな大作「ゲルニカ」を構成する「闘牛」(とうぎゅう)「磔刑」(たっけい)「ミノタウロス」「女」「アトリエ」など、五つのテーマに沿って、かなりの量の作品が展示されていた。

ピカソが、「ゲルニカ」を創造するまでの芸術上のプロセスが、テーマごとの作品で見ることができるわけだが、その試みは評価されてよいとはいうものの、決してわかりやすい絵ではないから、丹念に見ていくとかなり疲れる。

そして、それらの集大成ともいうべき「ゲルニカ」は、残念なが原寸大のレプリカであり、写真複製だった。

なんと、縦三・五メートル、横八メートル近い超大作である。

ピカソは、なぜこんな大がかりな作品を描いたのだろうか。

依頼したのは、スペイン戦争さなかの、人民戦線派に属する共和国政府だった。

一九三七年のことだが、反乱軍の軍事力に劣勢に立たされた同政府は、反ファシズム統一戦線を国際的にアビールすべく、その年の夏に開催のパリ万国博を飾る壁画に目をつけたのである。

しかし、さすがのピカソも、壮大な壁画の構想は容易に決まらなかった。

そこへ、ゲルニカの惨劇が伝えられたのだった。

怒りに震えた画家はただちに絵筆をとって、全体の構図を決めてから、ほとんど一ヵ月足らずで完成させたという。

スペイン戦争の一コマだったナチのゲルニカ爆撃は、ピカソの絵によって世界的な注目を集め、ナチの蛮行が心ある人々の批難と抗議の的になったのである。

大きさもさることながら、ほとばしるような情熱と憤りとをこめて、白と黒を基調に一気呵成(かせい)に描き上げた大作は、やはりというべきか、想像以上の迫力があった。

爆撃の惨劇からヒントを得たにもかかわらず、大作にはなぜか直接それらしいものは描かれていない。

急降下する爆撃機や降り注ぐ爆弾にかわって登場したのは、断末魔の馬や、人間の目をした牡牛だった。

これはスペインならではの闘牛のイメージである。

さらに死んだ子供を抱かかかえる女、

あっと声を上げて覗き込む女の横顔、

両手を上げて苦悶する女、

やっと這いずってくるもう一人の女、

手に折れた剣を握りしめて、仰向けに横たわる兵士、

兵士には一輪の花が添えられ、ほかに傷ついた小鳥と、古風なランプ……。

なんとも奇妙な組み合わせて、ドギモを抜かれるのだが、それらのすべてが一体となって、現代戦争の不条理(ふじょうり)と残虐性(ざんぎゃくせい)を暴(あば)き、静かにレクイエムを奏でているかのようである。

そして女が差し出したランプの照明は、もしかすると、戦禍に抗する自由の灯か、希求される平和の灯なのか。

私はしばらくのあいだ、大作の前に立ちつくして、六十年ほども歴史をさかのばった時点での、ピカソが訴えようとしたものを汲みとろうとしたのだが、どうも今一つ心に迫るものが足りないもどかしさを感じた。

それはなぜなのだうっと思いあぐねているうち、すぐ横にいた男女の声が気になった。

「こりやスゲエー! なにしろ継ぎ目がないもんな」

「うまくできてるわよ。やっぱし日本の技術ね」

「ホイのホイで、なんでもできちゃうんだよ、いまは」

゛「コンパクトカメラだって、みんなパノラマ付きだもん」

「これだけ引き伸ばすのも、メカの威力だろうさ」

3 ゲルニカ爆撃の惨劇 top

笑ってしまってはいけないのだろうが、彼らが感嘆しているのは芸術作品としての「ゲルニカ」ではなくて、もっぱらその複製写真技術の方なのだった。

写真に継ぎ目がないとは〈あるのかもしれないが、わからないはどの精巧な出来栄えなのか〉、よくぞ気づいたものだが、私はにわかに興がそがれる思いで、その場を離れた。やはり、複製には限界があると思った。

それに、このピカソ展全体を通じて感じたことだが、会場の展示や解説が「ピカソ――愛と苫悩」に焦点が向けられていて、当時三人の女性をめぐって揺れ動いていたピカソの私生活に、少し深入りしすぎているふうにも思われた。

作家の私生活は、当然ながら作品に反映されるから、それも一つの視点といえなくもないが、カメラのピントは一点に絞られれば他はぼける。

スペイン戦争のさなか、ファシズムの嵐の吹き荒れる不穏な時代にあって、反戦・平和勢力の人民戦線側についたピカソの、その社会的存在やヒューマンな心情がやや希薄になった感は否めない。

大作「ゲルニカ」は、そうした社会的情勢を抜きにしては、生まれなかったのではないのか。

などと思いを巡らしながら、参考までに会場内で、展覧会と同じタイトルのカタログを入手した。

東武美術館と朝日新聞社発行によるもので、一部でもどしりと重い三四〇ページもの大冊だった。

後半に、「ゲルニカ資料集」のページがある。

帰宅して興味深くページを繰っていったら、やはり展示そのものへの私の疑問ではないけれど、「ゲルニカ爆撃の報道と真実」の記述は、見開き二ページでしかなかった。

それでも、ないよりはましである。前書きにはこう書いてある。

「ゲルニカ爆撃の真相をめぐっては、それから五八年を経た今日でも様々な議論がある。

当時の報道、または歴史家の主張もそれぞれのイデオロギーのもとで微妙なヴェールを被らざるをえない。

しかも爆撃三日後の四月二九日、ゲルニカはフランコ軍の手に落ち、様々なデマが捏造された……」

そのあと、ゲルニカ爆撃を報じた二つの新聞紙面写真版と、三つの証言のさわりの部分が紹介されている。

その一つ、「アルペルト・デ・オナインディーア神父の証言“ゲルニカ炎上より”」は、次のような内容だった。

「四月二六日の夕方、私はマルキーナに住む母と姉妹たちを救い出そうとして車を走らせていました。

夕方五時少し前にゲルニカ郊外にさしかかりました。

市の立つ日で、道は行き交う人々で混雑していました。

突然サイレンが鳴り、すぐに敵機が上空に現われました、一機が街の上空を飛んで偵察したあと、真上から街の中心に三個の爆弾を落下しました。

直後に七機の編隊が現われ、六機編隊、五機編隊が次々と来るのが見えました。

各機とも、高度を二〇〇メートルぐらいに下げていました。

私たちは森に逃げ込みましたが、上からの機関銃攻撃が迫ってきて、森のなかでは、被弾した女、子供、老人が繩のようにばたばたと倒れ、いたるところに血溜りの池ができていました。……

七時近く、爆撃はいったん止みましたが、すぐに別の飛行編隊がやってきて、今度は高い所から焼夷弾を投下しました。

それでゲルニカは巨大な溶鉱炉と化してしまいました。……

結局ゲルニカ爆撃は、合わせて二時間四五分ち続いたのです」(安發和彰訳)

|

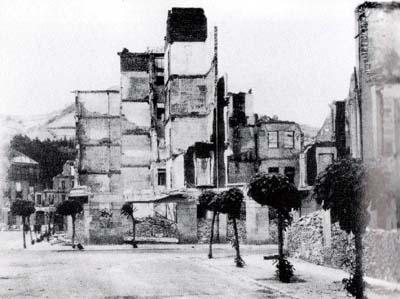

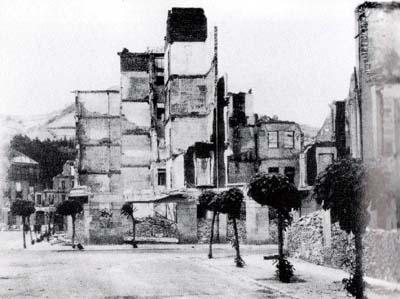

ドイツのコンドル軍団の無差別爆撃で

破壊された町ゲルニカ

4 無差別爆撃はやがて東京へ top

以上の引用からでも、ゲルニカ爆撃に関する最小限の事柄を知ることができる。

町がナチス・ドイツ軍機の集中爆撃にさらされたのは、一九三七年四月二六日で、人々で賑わう市が立つ曜日であったこと。

爆撃が開始されたのは夕方の五時頃で、敵機編隊は超低空で連続波状的に襲ってきたこと。

最初が爆弾攻撃で、次に機銃掃射をやり、さらに焼夷弾も投下したこと。 |

爆撃されたゲルニカの町、

右遠方にサンタ・マリア教会の尖塔が見える

|

爆撃は延べ二時間四五分も続いて、町は「巨大な溶鉱炉」と化してしまったこと。

さらにその三日後には、反乱勢力のフランコ軍に占領されたから、惨禍の究明は封じ込まれ、逆にいろいろなデマが流布されたこと。

したがって、いまだにその真相は完全に解明されていないということである。

もう一つ、書庫を探してみたら、ヘルマン・ケステンの小説『ゲルニカの子供たち』(鈴木武樹訳)があった。

少年の目から見たゲルニカ爆撃が描かれている。その一部を引用させていただこう。

「あの日は月曜日でした。太陽はゲルニカのうえで、炎みたいに照っていました。

日づけは四月二十六日でした。この日を忘れないでください」

「空では、雷みたいな音がしていました。飛行機です。

爆弾をおとしながら、機銃掃射をしているのです。旋回したり、きゅうに方向を変えたりしていました。

いく列かになって、のぼったり、おりたりしていました。

煙りのまっくろなのや、黄いろなのが。もうれつな熱さ。焔(ほのう)。

大地がのたうちまわっていました。……

ただ、ぼくは走ったのです。どうでしょう!

飛行機が、もう防空壕にもいたたまれなくなって逃げまどう人々めかけて、機銃掃射をあびせているではありませんか。

ゲルニカの教会のまえには広場がありました。

羊の市場です。柵のうしろには羊たちが群がっていました。

飛行機はこの羊たちにも機関銃のたまをあびせかけたんです。……

そうして、燃えている家々のなかから聞こえてきた、あのうめき声。

そうして、どこを向いても死体ばかりで、イヌが、ネコが、家畜が、男や女が、子供たちが、ぐったりとながくのびたり、うずくまったり、すわりこんだりして、みんな死んでいました`

緊迫感のある記述である。

爆撃編隊は町の上空を何度か旋回しながら、獲物を狙う鷹(たか)のように突如急降下してきては爆弾を投下し、機銃弾をめっだ撃ちにし、市場の羊の群までがやられたこと。

羊ばかりか犬も猫も、そして男も女も子供たちも、生きとし生けるものがすべて殺戮(さつりく)の対象にされたことが、よくわかる。

しかし、一般市民を対象にした無差別爆撃で、超低空からの機銃掃射にも驚いたが、すでにこの頃から焼夷弾が使われていたとは私も知らなかった。

ドイツ空軍にとっては、最初の実戦テストケースであったにちがいない。

ゲルニカ爆撃から二年が経過して、第二次世界大戦が勃発すると、ドイツ軍とアメリカ、イギリス軍とによる相手国への都市爆撃のやりとりは、ロンドン、ハンブルグ、ドレスデンと、いくつもの大都市に火の雨を降らせるたびごとに、ますます熾烈(しれつ)となっていく。

目には目を歯には歯をのたとえではないが、連合軍もまた報復の都市無差別爆撃になんの手加減も躊躇(ちゅうちょ)もなかった。

そのたびごとに、より高性能な焼夷弾が開発されていったのである。

日本に対してはどうか。

一九四四年の暮れから翌四五年にかけて、マリアナ基地を発進するB29を主力にして行われた日本本土爆撃は、爆弾も一部使用されてはいるものの、大半が焼火弾攻撃だった。

アメリカ軍が日本本土に投下した総重量は一六万一四二五トンだったが、内訳は警視庁資料によれば一万一六四二発の爆弾と、三八万八七四一発の焼夷弾だった。

都市の人員殺傷に重点をおく戦略爆撃に焼夷弾の効果が絶大とされたのは、爆風や破片によって部分的被害を与える爆弾に対して、焼夷弾は火焔を広範囲に広げ、しかも長時間にわたる持続的破壊力をもたらすからといえるだろう。

|

東京大空襲、東京駅付近の惨状

上部に見えるのがJRの高架線、焼け跡は八重洲南口界隈

|

東京大空襲、吾妻橋から墨田方面をのぞむ

|

|

東京大空襲、日本橋の上空

|

東京大空襲は、後の原爆による惨禍を除けば、その被害規模を史上空前のものにした。

一九四五年三月一〇日未明、隅田川を中心とする下町地域を目標にしたB29は約三〇〇機だったが、一六六五トンもの高性能焼夷弾を集中投下した。

折からの強風が、爆撃隊にとっては神の助けとなった。

東京下町の長屋式木造家屋は、火災に対してはなんの抵抗力もなかったといえる。

風が火を呼び火が風を呼び、第一弾投下から半時間足らずのうちに、目標の地表は白熱状態になった。

猛火は不気味なとどろきを発して、路上を走り、家屋を貫き、運河を渡り、逃げまどう人々を情け容赦なく大火災の渦へ巻き込んでいった。

わずか二時間余の空襲は、東京の歴史と運命を一変させてしまったのである。

罹災者は一〇〇万人を超え、死者は推定一〇万人にもおよんだ。

しかもそのほとんどは“銃後”の守りについていたはずの母親や娘たち、年寄りや、いたいけな子供たちだったのである。

私は一二歳。火中にいて、どのようにして一命を取りとめたかは、多くの書物に書いてきたから、ここでははぶくが、三月一〇日空襲の米軍の主目標は一般市民から戦意を喪失させるのが狙いで、庶民層への大量殺戮にあったことは疑いないと思っている。

なぜかというなら、超低空で東京湾上から侵入してきたB29が、真っ先に攻撃すべき大軍事産業、深川区豊洲の石川島造船などは大した被害でもなかったからだ。

要するに、それは、彼らの眼中になかったということだろう。

しかし、一般市民を対象にした無差別爆撃の非を責めるならば、それはマリアナ基地のB29爆撃機集団ばかりでなくて、いささか昭和史をさかのばらなければなるまい。

では、そもそもの発端は、ナチス・ドイツ軍によるゲルニカ爆撃になるのだろうか。

「大規模」という表現を慎重に付け加えるなら異存はないけれど、実はその先鞭をつけたのは、ほかならぬ日本軍なのだった。

5 日本軍の錦州爆撃が先だった top

ナチのゲルニカ爆撃より六年前、一九三一年九月に、日中戦争の最初の導火線ともいうべき「満州事変」が勃発した。

すべて日本軍の謀略であることが、こんにちでははっきりしている。

すなわち中国東北部の柳条湖(りゅうじょうこ)で、日本軍が満鉄(南満州鉄道)に爆薬をしかけ、その小爆破事件を中国軍のしわざであるとして戦火を開いたわけだが、ここに早くも日本軍による民間人を対象にした中国爆撃が開始されたのである。

同年一〇月、日本陸軍航空隊は八八式偵察機を主力にして、遼寧(りょうねい)省の錦州を爆撃した。

十一機編隊が七五発の爆弾を投下した。目標とされた町に、中国側の東北防衛軍張学良(ちょうがくりょう)の軍隊が集結していたのは事実だったが、投下弾の半分以上は兵営ではなく、市街地の病院や学校などに被弾し、市民を主に二四名からの死傷者を出したことで、国際的な避難が日本に集中したのだった。

錦州を振り出しにして、日本機による中国諸都市への無差別爆撃はさらに頻度を増し、特に一九三七年七月、「支那事変」を契機に日中全面戦争へ突入すると、国際批判もなんのその、もう歯止めはきかなくなった。

同じ年の四月二六日、ヨーロッパに目を移せば、ゲルニカの町がナチス・ドイツ軍機によって壊滅させられたわけだが、無差別爆撃のバトンは、駅伝競走よろしく次はすぐ日本の手に渡る。

防共協定を結んでいた友国ドイツに負けてはならしとばかりに、日本陸海航空隊の無差別爆撃は猛ダッシュとなった。

国民党政府の首都南京をはじめとして、上海(シャンハイ)、広東(カントン=広州)、杭州(こうしゅう)、南昌(なんそう)、広徳(こうとく)、揚州(ようしゅう)、九江(きゅうこう)、孝感(こうかん)などの諸都市を連続波状的に爆撃した。

一二月、日本軍はついに南京(ナンキン)を占領、いわゆる南京大虐殺の蛮行に及んだが、国民党政府はいち早く武漢(ぶかん)へ逃れ、さらに四川(しせん)省奥地の重慶(じゅうけい)へと移動していた。

それを追って、今度は日本軍機による重慶爆撃の火ぶたが切って落とされる。抗戦の根拠地をたたくには陸路水路も自然の障害だらけで、唯一の方法は空路しかなかったのだ。

一九三九年から本格的になる重慶無差別爆撃は一九四三年まで、およそ五年近くも連続して行われたが、中国側の資料によれば、その被害統計は次のようになる。

日本機の空襲は二一八回、延べ九五一三機が来襲して、投下した爆弾は二万一五九三個、破壊された家屋一万七六〇八棟、死亡者一万一八八九人、負傷者一万四一〇〇人、死傷者合計は約二万六〇〇〇人になるが、ここには空襲下に市内の大防空洞で窒息死した「一万人近くの市民」がはぶかれているので、それを加えると、死傷者合計は三万人を超えることになろう。

「なにしろ、ひっきりなしの爆撃で、一体何回やられたことか。

何回やったら気がすかのか、と呪(のろ)いたくもなりました。

おかげで、わしの家は何度もこわされては建てなおし、また建てなおしで、そのたびごとに貧乏になり、家族を抱えて路頭をさまよった日々を忘れられません。

わしだけじゃなかった。重慶に住む人たちが、みんなひどく惨(みじ)めになっていったのです」

当時三十代だった体験者楊澤釣(ようたくきん)氏は、やりきれぬ口調でそういったものだが、戦禍は人々に果てしない傷痕を残すのを、私は現地を調べて痛切に知った。

体験者にとっての迫り来る老いは、体力も経済力も先細りさせていくから、失ったものの大きさがことさら身にしみるように思われる。 |

日本軍による中国・重慶爆撃の犠牲者を運ぶ人々

|

それでも、生残った者は語り、あるいは書いて歴史の証言者になることができるが、死者には語る術(すべ)はない。

一家中が全滅したようなケースは重慶にもあっただろうが、そのお返しともいうべき東京大空襲の犠牲者推定一〇万人の相当部分を占める。負傷者はもちろんのこと、死者数さえ推定としか言いようがなく、女性や子供や老人がどのくらいの割合なのかの、性別、年齢別の数字は今日に至るも闇に閉ざされたままである。

では、ゲルニカ爆撃の場合はどうなのか。町の人々は、どんな運命をたどったのだろう。

東武美術館で見たピカソの「ゲルニカ」は、原寸大の写真でしかなかったが、複製でもあれだけの迫力があったとすれば、実物はどんなに凄いものなのか……などと思いを重ねているうち、私はにわかに意を決するものがあった。

そうだ、できるだけ早くスペイン行きを準備しよう。

「ゲルニカ」をこの目で見て、なにがなんでも、ピカソが思いを馳せた戦禍の町まで行ってみるべし、と。

top

****************************************

|