|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

|

二章 スペイン戦争と一人の日本人

1 崩れ落ちる兵士のイメージ top

とうとう、その日がやってきた。

思い立ったらなんとやらではないが、戦後五一年目の八・一五が過ぎた翌日、私はこの日を待ちかねていたように、成田・東京国際空港からイペリア・スペイン航空の機上の人となった。

東京から、スペインまでの道のりは遠い。日本海を抜けてシベリアの大地を飛ぶこと一〇時間でモスクワへ。二時間ほどの給油と整備のあと約四時間でバルセロナへ。

また一息入れてマドリードへという具合で、飛行時間だけで軽く一五時間、行くだけでほとんど丸一日を費すことになる。

当初モスクワのあとは一路まっしぐらにマドリードへ飛ぶはずだった飛行機が、途中でまたまた降りると知って、私は急拠予定を変え、今度の旅をバルセロナからスタートすることにした。 |

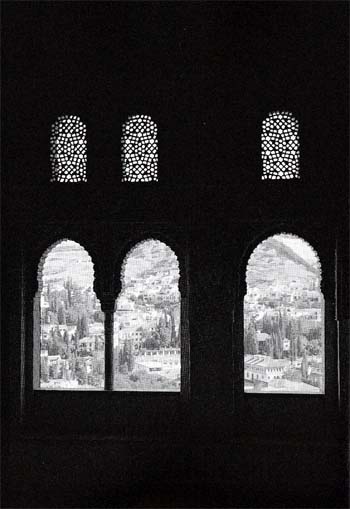

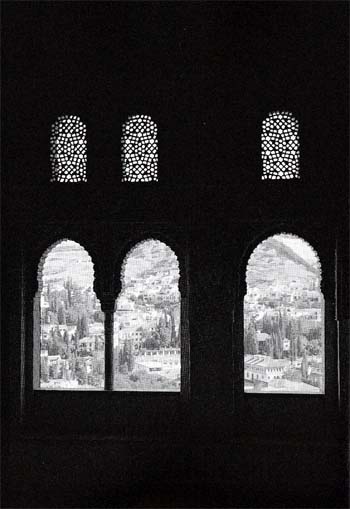

アルハンブラ宮殿から眺める風景(グラナダ)

|

|

グラナダの中心イサベル・ラ・カトリカ広場の

イサベル女帝とコロンブスの像

|

グラナダで最も古い地区のアルバイシン

|

|

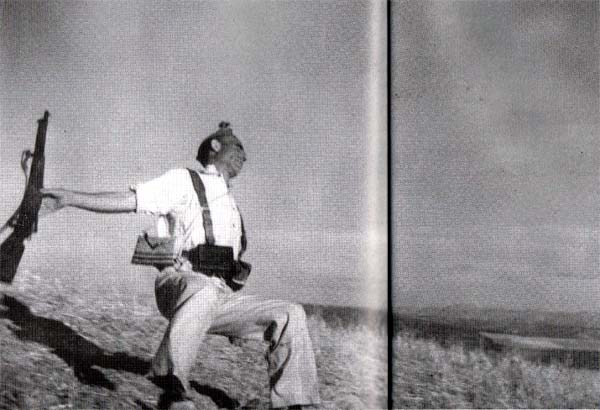

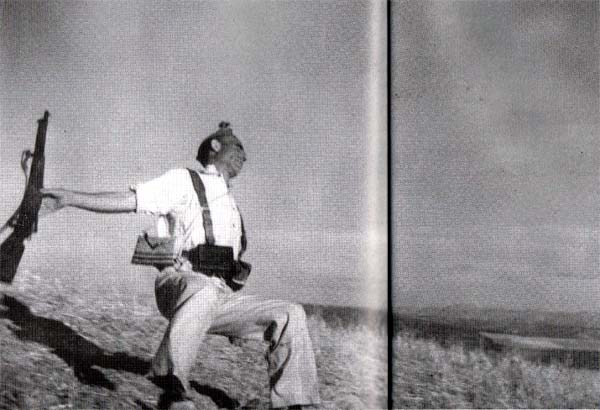

ロバート・キャパ「崩れ落ちる兵士」

1936年9月、コルドバにて

Robert Capa/Magnam Photos Tokyoより

ロバート・キャパ 1913年ハンガリーの首都ブダペストに生まれる。

政治弾圧を受けてハンガリーから追われた。スペイン戦争の写真によってキャパは世界に認められる。それ以後1938年、日本の中国侵略を記録し、第二次世界大戦では、ロンドン、北アフリカ、イタリア、パリ解放などの写真を発表した。1954年「ライフ」の特派でべトナム戦争の取材中に地雷により死亡した。 |

|

ピカソの「ゲルニカ」鑑賞は少し後になるが、民族自治色の強いカタルニア地方のバルセロナも、ぜひ見ておきたい町だったからである。

八月もなかばを越えたとはいえ、まだ夏季シーズンとあって、機内の座席はほぼ埋まっていたが、ほとんどが若い女性群なのには驚いた。

日本人にとっては、――といっても若い世代の目から見たスペインは、おそらく世界でも有数の観光王国なのにちがいない。

彼女たちの関心事はなんだろう。

まさか「ゲルニカ」だとは思えないから、はやりのグルメに土産物を除けば、闘牛かフラメンコか、ガウディの幻想建築に、ドン・キホーテか、カルメンか、それとも……。

「シエスタの国ですよ」

旅行社の青年が口にしたひと言を思い出しながら、私は思わず苦笑した。

まさか、二〇時間もかけて、スペインまで昼寝をしに行く者はいないだろう。

まあ、時間とお金のある人ならば、スペインの風土に溶け込んでの、そんなのんびり旅も悪くはない。

しかし、スペインと聞いて、私がとっさに思い描くイメージは、大作「ゲルニカ」よりも、むしろ一枚のモノクロ写真なのだった。

いつどこで何の写真集で見たのかは忘れたが、報道写真家として世界的に知られるロバート・キャパが、スペイン戦争で撮影した一枚である。

反乱軍から狙撃された人民戦線派の若い兵士が、手からライフル銃をはね飛ばし、大きくのけぞって倒れるところ。

決定的な一瞬をとらえた代表作は、たしか「崩れ落ちる兵士」としてあったと覚えているが、一九三六年九月、スペイン南部のコルドバ近くで撮されたということだった。

いくらか傾斜のついた草むらを、彼は歩いていたのか、それとも見張りについていたのか、白い半袖シャツに折目のないズボン。

腰に弾帯をつけていたが、手にしたライフルはかなり旧式のものだった。

がっちりとした胸幅に長い脚を持つ兵士は、まだまだ若い。彼の前には、無限大の広い空と同じだけの前途が開けていたことだろう。

ふいに銃声一発、あっと思った時には、彼の首と上体はがくんと仰向けになり、無限大の空は半回転して、次の瞬間もんどりうって草むらに倒れた。

どこの誰やらわからないが、人民戦線派共和国政府をファシズムの侵略から防衛すべく、立上がった一人の若者の犠牲が網膜の底にずっと焼き付けられている。

撮影者も命がけだ(キャパはインドシナ戦争報道中に死んだ)が、スペイン戦争の悲劇と惨禍を象徴する一枚といえるだろう。

それから六十年もの歳月が風のように通り過ぎて、おそらく彼の年齢とあまり大差のないはずの日本の娘たちが、はなやいだ風をスペインの大地に運んでいく。

スペイン戦争がどのようなものであったかなどには、ほとんど関心がないままに――。

もっとも、私もその一人でしかなかったわけだが、かわりに機内で読みたい参考資料をどっさり用意してきた。

到着までの時間を学習に当てるとしよう。 |

共和国側民兵

民兵は自分の意志で兵になるので、服装はバラバラ。

与えられるのは旧式の銃だった。

|

2 スペイン戦争と独伊の介入 top

スペイン戦争は、一九三六年七月、まだ成立したばかりの人民戦線派の共和国政府に対して、反動派の軍人たちがスペイン領・北アフリカのモロッコで暴動を起こしたところから始まる。

反乱はたちまちスペイン全土へ広がり、その指揮をとったのがフランシスコ・フランコ将軍だった。

これを「内戦」もしくは「内乱」「市民戦争」と呼称する例もあるが、スペイン国内に限っての紛争ではない。

ドイツとイタリアが反乱軍に肩入れして、強力に武力介入した国際的な性格からみれば、やはり「戦争」というほうが妥当かもしれない。

歴史にもしというたとえは意味がないが、もし反乱軍にドイツ・イタリアの公然たる軍事援助がなかったとしたら、または共和国政府にイギリス・フランスが手を差しのべていたとしたら、その後の歴史はどう変わっていたことだろう。

あるいは第二次世界大戦を阻止し得るほどの一大民主勢力になっていたかとも思わせる。

一九三〇年代はファシズムの時代とされているが、その直接的な引き金になったのは第一次世界大戦による資本主義経済の深刻な疲弊(ひへい)と、爆発的な大破綻ともいうべき二九年の世界経済恐慌だった。

第一次大戦に敗れたドイツは、天文学的な賠償金の負担にあえぎながら、経済危機を乗り切ろうと紙幣を増乱発したため、激しいインフレを招き三一年から翌年冬にかけて完全失業者は六〇〇万人にも達した。 |

スペイン戦争関連の切手。

(『切手が語るナチスの謀略』伊達仁郎編著、大正出版)から

|

一日のうち短時間しか働けないパート、アルバイトまで含めれば、全労働者のうちの半数がかつてない窮乏(きゅうぼう)生活に追い込まれたのである。

この状況を逆手にとって、「反資本主義、反ユダヤ主義、反共産主義」の三反主義を揚げたヒトラーのナチズムが急速に台頭する。

ドイツ国民を一時的にも幻惑(げんわく)することに成功したナチスは、三三年一月にヒトラーを首相の座に押し上げ、国家権力を背景に途方もないエネルギーで、暴力的・専制的なファッショの道を驀進(ばくしん)した。

同じ年、日本へ目を移せば、日本軍国主義がまるで競い合うように肩を並べていた。

すでに二年ほど前に日本軍がしかけた「満州事変」は日中戦争の幕開けとなり、翌年の傀儡(かいらい)政権「満州国」をステップにして、ドイツと同様に対内的には人権と民主主義を徹底弾圧しながら、対外的には侵略戦争の火つけ役になっていく。

東西にまたがるファシズムに、やや遅れをとったのがムッソリーニのイタリアだった。三五年一〇月、イタリア軍は国境を接していたエチオピアへ侵攻を開始し、いちはやくエチオピア戦争の火ぶたが切られた。

毒ガスまで使用されたが、国際連盟をはじめイギリスもフランスも弱腰だった。

両国とも、鼻息荒いヒトラーとの摩擦を、極力避けようとしたのである。

こうしたファシズムの脅威と、迫りくる戦争の危機を敏感に反映して、スペインでは一九三六年二月の総選挙で社会党、共和党などの人民戦線派が勝利し、合法的に共和制の政府が誕生した。

それまでの王制に対する批判と、燃え上がる労働運動に社会主義への志向が結びつき、さらにまたバスク、カタルニャなどの民族自治主義が加わって、多数を獲得したのだった。

共和国政府は社会主義のスローガンを掲げたわけではなく、むしろ民主的な市民革命を経て、これまでの封建的な大地主制度や、横暴をきわめた教会勢力の削減などを当面の課題とした。

が、残されていた唯一の植民地であるモロッコを解放することはしなかった。

それが裏目に出て、フランコ派反乱軍の蜂起基地になってしまう。

ごくゆるやかなはずだった民主的改革も、軍部や大地主、教会などの支配層・保守派にとっては、許しがたい「アカ」の策略と受けとめられたのだろう。

七月一七日、はやくも共和国政府の転覆を目指した軍事クーデターが、モロッコで発生したのだった。

|

共和国政府軍の兵士たち。ふり上げた拳と輝く目が印象的だ

(1936.7.23,マドリード)

3 「ノー・パサラン!」(奴らを通すな)の合言葉 top

ところが、モロッコ人部隊を取込んだ反乱軍がスペイン本土に侵攻するためには、ジブラルタル海峡を渡らなければならない。 |

カタルニア戦線を視察するフランコ

(1939.1.15)

マドリードの集会で演説をするドロレス・イバルリ

(1936.10.14)

|

わずか幅二〇キロほどの海峡だったが、それができなかった。

反乱軍側は、本土でも陸軍の大半を獲得していたが、空軍と海軍はごく一部でしかなかっだからである。

反乱軍はマドリード、バルセロナなど主要都市でも一斉蜂起したが、すぐさま人民戦線に鎮圧された。

おまけにモロッコからの本土上陸計画は足止めをくらったままで、ピンチに追い詰められたフランコ将軍は、ドイツ、イタリアに・緊急支援を要請した。

「共産主義からスペインを救わなければ、ヨーロッパ全体が赤化する」

と、訴えたのだった。

当初からスペインの重要鉱業資源に目をつけていたヒトラーと、地中海にまで軍事的勢力圏を広げたかったムッソリーニは、反共反ソで歩調を合わせ、火中の栗を拾うべく同時に手を伸ばした。

空・海軍の援助はもとより、戦車を含む大量の武器弾薬・軍需物資をフランコ軍へ送り込む。

その総量は明らかではないが、イタリアからは飛行機七六〇機、爆弾一七〇〇トン、大砲一九〇○門に兵員約五万人という説もある。

ドイツは約一〇〇〇機の爆撃機に兵力は約一万人ぐらいとされているが、これが事実だとしたら両国ともに大変な軍事援助である。

八月のはじめ、外人部隊を加えた反乱軍大部隊は、支援輸送機でついにモロッコからスペイン本土へ上陸し、なだれのような勢いで首都マドリードへと迫った。

戦局は一変して、反乱軍側の大攻勢となったのだった。

このような緊迫した情勢に、友国のはずだったフランスの人民戦線政府をはじめとして、イギリス政府もまた不干渉政策をとった。

複雑な国内事情はあったものの、一国だけではゴジラのように獰猛なファシズムに太刀打ちできなかった両国は、うかつに軍事介入をすれば大国間の戦争になることを恐れたのである。

これにアメリカも足並みを揃えることになる。

一〇月になってから、ようやく重い腰を上げて、援助に踏みきったのはソ連だった。

もうその時点では、本土の三分の二ほどがフフンコ軍の手に落ちていた。

ソ連の援助はかなり遅かったといえるだろう。

しかし、ここまでくると、国際的な色分けは鮮明になった。

すなわち反乱戦開始からいちはやくフランコ軍に加担したドイツ、イタリアと、それに対抗して共和国政府を支援するソ連との構図である。

人々の目にはファシズム対人民戦線(民主主義)との緊迫した対立関係として映ることになった。

いまや共和国政府に、一大危機が迫っている。

民主主義の灯を守るには、暗黒のファシズムを阻止し、反乱軍の侵攻をくい止めなければ……。

共和国政府を守れ、スペイン人民を見殺しにするな、の声は声を呼び交い、主として欧米各国から多くの若者たちが義勇軍に志願し、スペインの戦場へと駆けつけた。

これを国際旅団または国際義勇軍という。

「ノー・パサラン(奴らを通すな)!!」

とは、スペイン共産党女性幹部ドロレス・イバルリの呼びかけだったが、それが反ファシズムの合言葉となる。

「奴らを通すな!」「マドリードを奴らの墓場に!」と、共和国の防衛・支援に自主的に立上がっと若者たちは、パリ・コミユーンの革命歌「インターナショナル」そのもので、国際色もはなやかに、フランス、イギリス、ベルギー、アメリカなどおよそ五十ヵ国の約四万人とされている。

そのほかにも、二万人を超える医療、教育関係者がいた。

また作家でも、フランスからアンドレ・マルローが、アメリカからはヘミングウェーが、またイギリスからジョージ・オーウェルが、国際義勇軍の一翼を担って戦場へと向かった。

彼らはそれぞれ『希望』『誰がために鐘が鳴る』『力タロニカ讃歌』などの忘れがたい作品を世に残したが、たった一人の日本人がスペインの戦場へ飛び込んだ。

ロバート・キャパのあの写真さながらに死んのを知っている人は、そう多くはない。

4 日本人ジャック白井のこと top

|

左=国際義勇軍募集のポスター

右=『オリーブの墓標』などで、ジャック・白井を紹介した

作家の石垣綾子さんと画家の栄太郎夫妻

|

ジャック・白井(前列左)と国際義勇軍の仲間たち

|

犬も歩けば棒にも当るのたとえではないが、スペイン関係の資料に関心を持つうち、思わぬ発見もあるものだ。

『スペインで戦った日本人』そんなタイトルの一冊を見つけたのである。

著者は戦争中アメリカで過ごした女性評論家の石垣綾子だが、スペイン戦争に参加して死んだ友人、ジャック白井のことを書いている。

「えっ、そんな口本人もいたのか……」

と、私は一声を上げたくなった。

日本人白井については、『スペイン国際旅団の青春』(川成洋著)にも紹介されているが、白井が戦死した場所や日取りは確定できるものの、彼の生涯や生いたちは不明な部分が多い。

記録めいたものは何一つ残さなかったし、それに北海道生まれの彼は、幼いうちに内親に捨てられた孤児だったという。

その孤独な日陰の生いたちが、人間として生きるよりどころを、たたかうスペイン労働者との熱い連帯に求めたのかもしれない。

白井はニューヨークでコックをしていたが、反戦グループに参加しているうち、スペイン戦争の性格と現状を知り、沈黙は容認になると悩んでいたのであろう。

そのひたむきな人柄を見込まれて、アメリカ共産党から国際義勇軍への参加を呼びかけられたのだった。

「当時アメリカの世論は、圧倒的にたたかうスペイン民衆の支持者だった」

と、石垣綾子は書いている。

たとえば、『ニューヨーク・タイムス』紙の世論調査では、七六パーセントが人民戦線の共和国支持で、ヘミングウェーなど九八名の作家がフフンコ反対を表明していた。

ユダヤ人の多かった都市だから、ナチスへの恐怖は本能的なものといってよく、その本質を見きわめるのも早かったのだろう。

ナチ抗議の街頭デモが毎週ごとに行われていたという。

反乱が起きた一九三六年の秋、白井は自ら国際義勇軍を志願して、翌年一月、アメリカ人義勇軍リンカーン大隊の一員となり、スペインの大地を踏んだ。

役職は炊事兵だったが、いざとなれば銃を手にして戦闘に参加できる。

駐屯基地で不慣れな戦闘訓練に励むうち、四月の終わりに、ゲルニカの町がドイツ軍の猛爆撃で壊滅させられた情報も耳にしかことだろう。

ドイツ、イタリアの救援を得た反乱軍は、日増しに圧倒的な勢いでマドリードへ迫っていた。

国際義勇軍は、マドリード戦線で首都を死守する任務を担った。

といっても、首都の西二五キロ地点のブルネテの塹壕にいた白井たちには、錆びついたような時代物のライフルぐらいしかなかった。

弾丸も食糧もカスカスだった。軍服もなく、作業服に破れ靴姿で、男も女も、死んだ者の銃を取って戦った。

七月十一日午後五時、飛び交(か)う銃弾の下で塹壕から飛び出しか白井は、敵の機関銃蝉の一斉掃射を浴びて倒れた。

狙い撃ちされていた食糧車を動かそうとしたのが、命取りになったのだった。

彼は最後まで、戦友の食事を気にしていたのだろつか。べらんめいの英語でよく人を笑わせ、みなから愛されていたという。

三七歳の生涯だった。

「栄光のひとかけらを得ることもなく、つつましく生きたようにつつましく死んだ」

と、石垣綾子は前掲書に記したが、その冒頭の一ページには、力−ル・ジンジャーの詩「同志白井に捧げる」が掲載されている。

君は正義のために戦った

飢えと渇きの苦しみに

地球はひきさかれている

君は緑の大地を

自由に輝きわたる大地を

ぼくらのものとするために

銃をつかみ 肩にかつぎ 塹壕を行進した

君は死んだのではない

限りない光にみちた丘をめざして

君は空にむかって瞳をあげ

くちびるを開き

誓いの言葉を語リつづけている |

|

共和国政府の民兵ポスター展

|

5 疎開したバスクの子供たち top

スペイン戦争における白井の悲壮な戦死は、あのロバート・キャパが撮した「崩れ落ちる兵士」の姿とダブって仕方ないのだが、私にはもう一つのイメージと重なり合うのを抑えることができない。

ピカソの大作「ゲルニカ」である。

白井がブルネテ戦線で息を引きとる四日前に、蘆溝橋の銃声から日中全面戦争の火ぶたが切られ、一ヵ月ほど前にピカソはパリのアトリエに迫りくるファシズムに警鐘を打ち鳴らすように「ゲルニカ」を完成させた。

世紀の大作に登場する男はただ一人、中央部に折れた剣を握りしめて仰向けに倒れている戦士だが、ピカソが日本人白井を知っていたはずはないので、それは狂暴なファンズムとたたかって倒れた男たちを象徴しているものと考えられる。

いや、たたかって死んだ女たちもいたから、戦士のすべてを含めたものとも受けとれよう。

そしてピカソは、死んだ戦士たちに、一輪の花を添えるのを忘れなかった。

「栄光のひとかけらを得ることもなく」と、石垣女史は親交のあった白井について書いたけれど、「ゲルニカ」をよくよく見れば、あながちそうとばかりも言えないのではないだろうか。 |

カメラにはにかむ カメラにはにかむ

戦争中のスペインの子

|

しかし、「ゲルニカ」には、一人の戦士のほかに四人の女たちが、それぞれ激しい苦悶や驚愕の表情で登場しているものの、なぜか不思議なことに子供たちははぶかれている。

場面の左側に顔をのけぞらせた女が腕に抱えているのは、子供というよりも幼児であり、赤子のようにも見える。

では、ドイツ軍の猛爆撃にさらされたゲルニ力の町で、かろうじて生きのびた子供たちは、その後、どのような道をたどったのだろう。

東京大空襲下に一二歳だった私は、同じ年頃の子供たちが気になって仕方ない。

何故なら、彼らも女性や老人とともに、非戦闘員のはずの小さな弱者だからである。

それにしてもゲルニカは、スペインのどのあたリにあるのか。

地図にもめったに出ていないが、よく調べてみると、北部の国境に近いバスク地方だ。ピレネー

山脈のふもとで、ビスケー湾にも近い。

独自の言語と文化をもつバスク人は、旧石器時代のクロマニヨン人の子孫という説もある。

カタルニアと並んで、民族主義運動の盛んな地域である。

スペイン戦争が勃発すると、バスクは共和国政府を支持して反乱軍と戦うことになり、政府から自治を認められて、バスク自治政府が発足した。

|

フランコのポスターにファシスト式の

敬礼をする反乱軍側の子供

初代大統領に選ばれたのは、ホセ・アントニオ・アギーレたった。

アギーレは、それまでのバスクの習慣に習って、バスク独立の象徴とされるゲルニカの樫の本の下で宣誓式をあげた。

バスク人は古来から大木の下に集まり、民主的な話合いによる合議制を守ってきたのである。

しかし、反乱軍は刻一刻と肉薄していた。

首都マドリードの防衛線で前進を阻まれた彼らは、フランコ将軍を中心にがっちりと態勢を固め、急拠作戦変えして、バスクの工業都市ビルバオを含む北部攻略に乗り出したのだった。 |

配給のオレンジを運ぶ子供たち(1942)

元気に手を上げる共和国政府側の子供たち

|

ドイツ軍によるゲルニカ爆撃は一九三七年四月二六日のことだったが、爆撃の惨禍を知ったアギーレ大統領は、さらに激化する不測の事態に備えて、ただちにバスク児童の疎開に踏みきった。

いわば学童疎開だが、日本の場合とどこがどう違うのだろうか。

太平洋戦争末期の日本政府は、B29による空襲必至とみて、一九四四年夏から、国民学校初等科(小学校)三〜六年の児童を近郊の農村や地方都市へ移動させたのは知られている。

一部に縁故先をたよっていく例もあったが、ほとんどが集団疎開だった。

疎開先での栄養不良やいじめなどの思い出を残す者が少なくないものの、それでも国内だから、言葉に不自由はしなかったし、たまには親と面会することもできた。

バスクの子供たちを受入れたのは、ヨーロッパ諸国の民衆である。

フランス、イギリス政府の不干渉政策にもかかわらず、苦戦を強いられる共和国政府に同情的だった民間の諸団休や労働組合、教会、そして個人が自発的に手を差しのべたという。

フランス、イギリス、ベルギー、スイス、メキシコ、ソ連、デンマークなどで、受入れた子供の数は約二万人とされている。

疎開したバスクの子、ルイス・デ・カストレザナは当時十一歳だったが、後にその体験を元にして小説『ゲルニカのもう一本の木』(狩野美智千訳)

を書いた。

同書によれば、ベルメオの港まで、子供たちを迎えにきたのはイギリス船たった。

しかし、これが永遠の別れになるかもしれず、親も子もみんな涙ながらに別れを惜しむ光景が痛ましい。

あちらこちらで、涙ながらの声が重なり合う。

「『毎日手紙を書いてね……そうね、少なくとも一週間に一度は書いてよ』、

『パパ、行きたくないよ。家にいたいよ』、

『わかってる、私もお前をやりたくない。

でも、ここには食物もろくにないし、空襲はますます激しくなるし、お前にも万一のことがあるかもしれない。

それに私も前線に行かなければならない。だからね、お前、行くよりしかたないんだよ』、

『わかった、パパ、でも……』」

主人公はまずフランスのオルロン島に着いたあと、ベルギーの家庭へと引取られていく。

もちろん集団疎開でも縁故疎開でもなく、見ず知らずの外人宅へである。

日本の場合だと、疎開先の劣悪な条件から、脱走したり、鉄道線路伝いにわが家を目指した子もいないではないが、バスクの児童にはそれは望むべくもない。

しかも、彼らが口にしていた言語は、あいにくとどこの国にも通じなかった。

自分たちがバスク人だという誇りを持てば持つほどに、日常生活は支障をきたし、人間関係もぎくしゃくしたことだろう。

もし仮に病気になっても、いじめがあったとしても、そこは遠い異国の地だった。

もちろん駆けつけてくれる親はいない。

重い病気で、パパ、ママと呼びながら息を引取った子供もいる。

そして、一体どれだけの子供たちが、親や兄妹たちと再会できたのだろうか。

元通り家族との団らんを得た子供は、非常に少数だったのではないかと、私には思えてならない。

なぜか。彼らが祖国を後にして二年目の春に、フランコ軍はついにマドリッドを占領し、スペイン戦争は人民戦線の悲劇的な敗北で終った。

それからはフフンコ独裁政権が三十年余も続くことになるが、スペイン戦争終了から半年後に、今度はドイツ軍のポーランド侵攻から第二次世界大戦の火ぶたが切られている。

子供らの疎開地は戦火にまみれ、帰るべき故郷にはもはや地方自治も民主主義もなく、人民戦線に参加した男たちの大半は殺されていたのだった。

ピカソならずとも、死んだ戦士たちに、一輪の花を添えたくなるではないか。

top

****************************************

|

カメラにはにかむ

カメラにはにかむ