|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

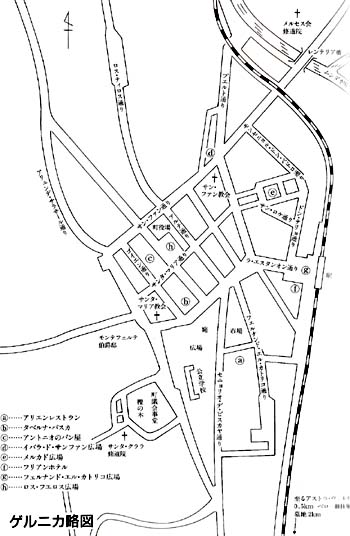

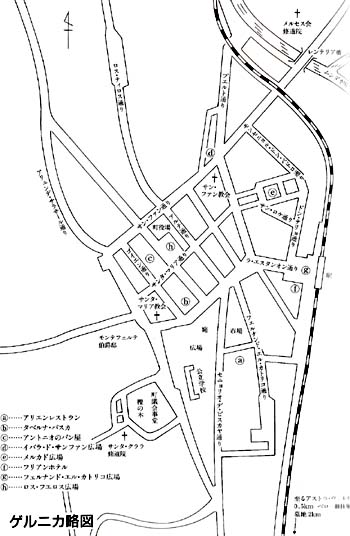

五章 惨劇の町ゲルニカ探訪

|

当時と変らないゲルニカ町の駅舎

1 工業都市ビルバオへ top

ピカソの「ゲルニカ」を見たあとの次なる目標は、爆撃による惨禍の町ゲルニカ探訪だった。

マドリードから、空路でビルバオへ飛んだ。

ビルバオは、ゲルニカへ向かう入口ともいうべきビスカヤ県の県都である。

バスク地方の中心的な工業都市だが、人口は四〇万人ほどだそうだから、私の住む東京・足立区には及ばない。

空港から一五分ばかりで入った市街地は、しかし、わが足立区とは比べようもないばどの重厚な、近代都市だった。 |

|

|

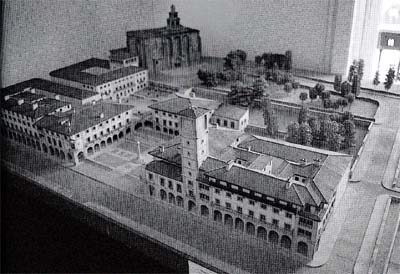

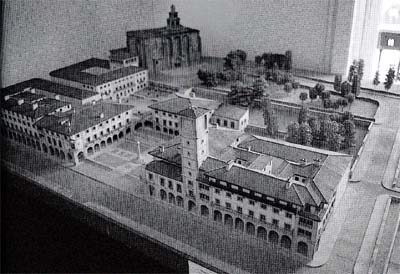

爆撃される前のゲルニカ町を描いた絵

|

これまでホテルから一歩出れば、いや、ホテルの内部でさえ日本人ばかりでうんざりしたものだが、ここまで来る日本人観光客の姿はなく、ようやく外国へ来たような気分になる。

しかし、観光客はおろか路上に通行人の姿もまばらで、店はみなシヤッターを下ろして静まりかえっている。

陽はさんさんと輝いているけれど、腕時計を見れば午後六時だ。

シェスタにしては妙だなと思いつつ、ホテルに入って聞いたところ、今ちょうど祭りの最中で、今夜はヤマ場の花火大会とのことだった。

祭りの期間は一週間で、そのあいだはほとんどの店が休かのだという。

一週間の休日とは驚いた。夏休みがあって、祭りの休みにクリスマス休暇があって、シエスタ付きだったら、一体いつ慟くのだろうかと思う。

町の人たちの食糧なんかどうするのだろう。日本だったら、今では元日でも開いている店があるというのに。――

「ここに旧市街ですが、三〇分ほど歩いた先が新市街で、ネルビオン川というのがあるんですよ。

花火大会はそこで行われるそうですが、夜にても行ってみますか」

ホテルのクロークで、スペイン語でやリとりしていたカメラマンのY氏が、こちらを向いて誘ってくれた。

「ただし、花火は十一時半からとか」

「すると、終わりは明方? いやはやラクじゃないや、こりゃ」

「はっははは……。こちらの人は、それがなによりの楽しみなんですよ」

「ここは工業都市だそうだけど、みんなそんな具合だったら、生産性は上がらないんじゃないのかな」

「やはり不景気のようですよ。観光客は来ないし、大都市でも観光シーズンの一時雇いが多いんですから。スペインの失業問題は特に深刻ですね。

祭りぐらい、ぱあっとやるうという気にもなるんじゃないですか」

「けれど、終ったらぐったりじゃあね。僕は明日のゲルニカ取材が控えてるから、例の資料、ちょっと目を通しておきますよ」

「あ、あのパンフですか。ええ、少しは役にたっかもしれません」

Y氏は、笑ってうなずいた。すでに数日前、ここビルバオからゲルニカ入りをしたY氏は、私のために現地との調整役で駆け回ってくれていたのである。

なにしろ夏季休暇中だから、事前に連絡をつけておかないことには、町役場の文化担当官はもちろんのこと、爆撃の体験者にも会えない。

幸運なことに町役場ではいま、夏季だけのゲルニカ爆撃展開催中で、受付に若干の資料が並んでいたという。

Y氏が入手してきた一冊のパンフは、ゲルニカ爆撃の英文解説書だった。

2 『ゲルニカの爆撃』その一 top

私がこの資料を重視するのは、爆撃から六十年余りも過ぎて、被災した現地の公的機関でまとめられた最新のレポート だということである。

ゲルニカ爆撃の実態は、先にも触れたようにわからない部分が多い。

無理もない話で、爆撃から三日後には反乱軍に占領されて、痕跡はすべて消しさられたうえ、戦後はまた長期間にわたりフランコ独裁政権によって厳重な緘口令(かんこうれい)が敷かれていた。

真相究明が始まってまだそれほどたっていないはずだが、その成果は果たしてどのようなものなのだろうか。

ホテルの部屋に落ち着いた私は、電気スタンドの照明の下で興味深く「The Bombing of Gernika」(ゲルニカの爆撃)のページを開いた。

次にその主要点を書き出してみるとしよう。

――ゲルニカの町が創設されたのは非常に古く、一三六六年のことで、それから徐々にバスク都市の特徴を備えるようになっていった。

数本の平行に走る道路に、他の何本かの道路が直角に交錯していて、教会が町の境にある。

町の中心部には広場と町役場ができていた。

重要な行事はすべて教会の玄関口で執り行われるようになる。

一八八二年に隣町ルモと合併してゲルニカ・ルモとなったから、正確にはその呼称を使うべきである。

町を構成する建物は、おおむね二〜三階建ての共同住宅で、一階の前面だけは石でできていたが、骨組みはすべて木材とレンガだった。

屋根の片側は通りに、もう一方が裏側に傾斜し、雨水は裏側から排水されるようになっていた。

したがって石の土台が破壊されれば建物は支えを失ってしまい類焼もするので、後のドイツ軍による爆撃にはひとたまりもなかったわけである。

町の人々の暮らしは穀物、野菜、果物などの農業のほか、鍛冶屋、仕立屋、靴職人などの工芸と、輸送、販売などの商業とに分けることができるが、一九三六年の人口は六〇〇〇人に増えていた。

|

爆撃後のゲルニカの町、遠方に駅舎が見える

|

破壊しつくされた町並、左隅は三角屋根を失ったサン・ファン教会

|

スペインは第一次世界大戦で中立国だったから、戦禍による打撃はなく、大戦後の経済は大きく成長したのだった。

大工、靴職人、ブリキ屋などの親方は、多くの弟子を使って仕事をしていた。

貴金属の加工も優れていたが、食品工場、機械工具工場なども出来ていた。

農業は耕作地の関係で町からやや離れていたが、市やマーケットでの売買で町民と密接に交流し、特に賑わったのが毎週月曜日に開かれる大衆市だった。

ここで農民たちは自分たちの生産物を売り、家畜業者は家畜の取引きもした。

町の議事堂は、シンボルとなる木とともに、小高い丘に建っている。

バスクの古い伝統では、共同体の利害にかかかる問題は大木の下で、それもほとんどは樫(かし)の木の下で、集(つど)いを開いて民主的に決めることになっていた。

そして、いつしかゲルニカの樫の木が最も重要な木になっていた。

ビスカヤ県の法律が一八七六年にゲルニカの木の下で起草されて以来、指導者たちはこの聖なる木の下で誓いを立てることが慣例になっていた。

一九三六年七月、フランコ将軍のクーデターからスペイン戦争が勃発した。

同年一〇月に共和国政府はバスク自治法を採択した。

バスク政府の新大統領に就任したホセ・アントニオ・アギーレは、ゲルニカの木の下で就任式をあげたのである。

バスク大隊は、ほとんど軍事力を保持していなかったが、共和国側の潮流に合体し、自由と民主主義を守って反乱軍とたたかうことになった。

3 『ゲルニカの爆撃』その二 top

戦火が開かれた翌三七年三月三一日、スペインにいたドイツ空軍のコンドル軍団は、バスクの南三〇キロの町ドゥランゴを爆撃した。

一二七人以上の人々が即死し、その後まもなく一二一人が収容先の病院で死に、負傷者は五二五人に達した。

これがファシストによる北部爆撃の幕開けである。

その頃、ゲルニカの町は、前線からの避難民を加えて、約七〇〇〇人の人口にふくれあがっていた。

一九三七年四月二六日は、月曜日だった。

誰もが待っている大衆市の日である。

いつもと同じように、近郊から農産物や家畜を売買する農民や業者がやってきて、市は大勢の人で賑わった。

市も終わりかけた午後四時半、爆撃は開始された。

空襲警報の合図は、サンタ・マリア教会の鐘で、たて続けて三度打ち鳴らされた。

最初の敵機は、町の上空を何回か旋回して爆弾三個を投下した。

それから爆撃は連続波状的に三時間半にも及んだが、主力のコンドル軍団(イタリア機も多少含まれていた)は、五〇キロ離れたビトリアおよび一三五キロ離れたブルゴスの前線基地から飛んできたのである。

その機数は延べ四〇〜五〇機とみられている。

搭乗員は一機当り平均三人である。

彼らの攻撃は未曽有の残酷さで、無防備な一般市民を対象に、三段階に分けて行われた。

まず最初に町なかの建造物を破壊する二五〇〜三〇〇キロ爆弾が投下され、恐ろしいパニック状態の直後を狙って、集中的に焼夷弾が落とされた。

すさまじい火煙の渦巻くなか、次は逃げまどう人々に向けての機銃掃射だった。

こうして二五〇〜三〇〇キロ爆弾三九個、五〇キロ爆弾二六〇個、一キロ焼夷弾五四七二個、合計二九トンもが、この町の人々の頭上に降り注いだのだった。

サンタ・マリア通りにサン・ファン通り、そしてアドルオ・ウリオステ通りなど町の中心部は完全なまでに破壊されてしまった。

ドゥランゴ町の爆撃以来、町なかには七つの防空壕が用意されていたが、役場近くの第一号壕では直撃弾で二四人が死に、サンタ・マリア通りの第五号壕では四五人が死んだ。

すべてが武器を持たない民間人だった。

爆撃とそれに引続く大火災とに、ビルバオから消防隊が駆けつけたがなす術はなかった。

水道管もすべて破壊されていたからである。

一般市民の死傷者数については、諸説がある。

バスク政府の公式報告では、死者一六五四人、負傷者八八九人とされているが、一方に死者二〇〇〜二五○人くらいという数字もあり、この問題にはまだ結着がつけられていない。

三日後に侵入した反乱軍によって、死者は墓石も墓碑銘もなしに共同墓地に一括して葬られ、戸籍登記所にあった生前の戸籍簿もみな処分されてしまったからだ。

信頼できる証言によれば、爆弾で破壊された集合住宅は七二一戸だった。

このうちの七一%が全壊で、七%がかなりの被害を受け、二二%が軽い被害だった。

無事だった建物は、わずかの一%に過ぎなかった。

しかし、これだけ深刻な大被害にもかかわらず、当初の爆撃目標だったレンテリア橋や、修道院、そして町議会と聖なるゲルニカの本も無傷のままに残された。

|

にぎわうゲルニカ中心地で

|

町役場の中庭。

この建物で「ゲルニカ爆撃」展が行われていた

|

4 ゲルニカ町の空は晴れて top

以上のゲルニカ爆撃のあらましを頭に入れた私は、カメラマン、通訳氏らと、翌朝早く現地に向けて出発した。

ゲルニカまでの距離は、東に約三〇キロだ。

町並を抜けた車はすぐにゆるやかな丘陵地帯へ入った。

道路事情は悪くはないが、小川の流れに沿った曲がりくねる山道で、時々単線の軌道とすれちがった。

一日にそう何本とない鉄道で行けば、約一時間ということである。

今日もまた快晴で、陽光はまぶしかった。

しかし、アンダルシア地方の赤茶けた大地と、ぎらぎらの強い日射しとはちがって、緑の木洩れ日のなかを進むせいか、空気は至ってさわやかである。

六十年ほど前のあの日は、新緑の季節だったはずだ。町を焼きつくされた人々は、着のみ着のままの姿で、この道を逆にビルバオへ避難したのだろうかと思う。

車窓には、バスク特有の赤い屋根に白璧の家屋がぽつぽつと点在する。

「カセリオ」といって、かなり大きな造りだが、住居のほか一年中の牧草から農作物まで、すべて備蓄できるのだそうだ。

一昔前までは大家族制度で、自給自足の生活をしていたのだろう。

庭に羊の群れと、雨露をふせぐ幅広いバスク・ペレーをかぶった老人など、見慣れぬ風景にカメラを向けたりしているうち、道はいつのまにか下り坂となって、予想外に近代的な町並が左右に開けてきた。

ついに来た、と私はひそかにつぶやく。ピカソでさえ来ることのできなかったゲルニカの町だった。

駅前の広場から、通りを左に曲がる。石造りの三、四階建ての堅実そうなビルが並んでいて、なかなかどうして立派なものである。

爆撃の傷跡らしいものは何もないのに、いささか拍子抜けする。

町役場では、町長が海外に出張中とのことで、文化担当のルイス・オルテサル・モナステリオ氏らが歓迎してくれた。

町の人口は、当時の倍以上に増えて、現在一万六〇〇〇人ほど。そう大きな町ではないが、ここは特別な意味があって「ゲルニカの木」がバスク地方全体の自由と自治、独立の象徴になっているという。ドイツ軍はその町を狙って、決定的な打撃を与えたのだった。

町役場のあるあたりは、爆撃で完全に壊滅されてしまった中心部だが、その実態は開催中の爆撃展で確認してほしい、またゲルニカ爆撃を忘れないための平和研究センターもあるので、今後の交流を期待するとのことだった。

町役場からは、木型の写真集を寄贈された。ぺージを開いてみると、日本ではついぞ見たこともない爆撃の惨状が見事に記録されている。

よくぞこんなに多量の写真が残されていたものである。

ああ、これは貴重品だと思った。

かわりに東京大空襲の写真集を差し上げたが、一〇万人もの生命が失われた“炎の夜”は同じ空襲なのに、みなさん戸惑い勝ちの表情で、

「あのう、ご存知で?」とは、まさか切り出しかねた。

それにしても、スペイン語で話してくれたから、通訳のT氏も救われた。

これがバスク語だったら、どうしようもなかっただろう。

|

議事堂の璧には歴代の長老たちの肖像が飾られている

5 議事堂からレンテリア橋ヘ top

ルイス氏の案内で、町なかを歩いて小高い丘の登り道を行く。

こんなところまで来る外人客はめったにいないのか、道端で遊んでいた子供たちが、不思議そうな目を向けた。

人口二万人足らずの町といえば、子供はともかく、町民たちはほぼ顔なじみなのかもしれない。

丘の上にやや小規模ながら、石造りのいかにも風格のある建物があった。

カサ・デ・フンタスと呼ばれる議事堂である。

|

議事堂のホール天井のステンドグラスに描かれた樫の木

|

天井まで吹き抜けの議事堂は、議員だけの討議の場だけではなく、ミサを行う礼拝堂も兼ねていたという。

隣接するホールへと足を運ぶ。サロンふうの部屋だが、ここは天井の全面が色あざやかなステンドグラスだった。

樫の大木の前に聖書を持つ長老が描かれ、その下には農民や漁民、鉱山労働者像が配置されている。

それらの人々の労働によって、バスク地方の自治は支えられるということか。

さて、その自治のシンボルともいうべき問題の樫の木は、議事堂脇の柱廊(ちゅうろう)前にすっくと伸びていた。

これぞ中世以来のスペイン国王が、ビスカヤ地方の独立と特権擁護を宣誓した「聖なる木」である。

もっとも、実は二代目であって、六百年来からの初代樫の木は今では太い黒ずんだ幹だけになってしまい、少し離れた場所に保存されている。

石造りの屋根を八本の石柱で支えたなかにあるそれは、いかにも厳かな感じに見えた。

|

ゲルニカ平和研究センター所長(左)と会談。

中央は通訳の谷口氏

|

手入れのゆきとどいた公園の花時計

|

一本の木がこんなにも尊重されるのは、ちょっと信じがたいことだが「聖なる木」は自治の象徴というにとどまらず、この丘の上から徹底的に爆撃された町並と、炎の中の阿鼻叫喚(あびきょうかん)地獄とを見つめていたことだろう。

などと思いを巡らしながら、犠牲者のモニュメントを見て歩くうち、突然あたりの静寂を震わせるように鐘の音が鳴り響いた。

「あ、あれはサンタ・マリア教会?」 とっさに、私は口にした。

昨夜読んだばかりの資料で、最初に空襲を知らせたのは同教会からだった、と記述されているのを思い出したがらである。

三回連打が空襲警報だった。

ルイス氏は、そうだ、そうだと、大きくうなずいた。

腕時計を見ると午前十一時だった。

鐘の音は一ヵ所からではなく、町なかの各所から一斉に響いてくる。

気のせいか、心に深く染み透るような悲しみにみちた音色である。

議事堂のある丘から降りてきた道の角に、鐘の出所はあった。

まだ壁に弾痕だらけのサンタ・マリア教会の被害は甚大だったが、レンガを積上げた外郭だけは残り、戦後になってから修復されたという。当時としてはおそらく町一番の高い建造物で、特徴のある三段構えの尖塔が紺青(こんじょう)の空に刺さっていた。

山の彼方から来襲する敵機を監視するには、絶好の場所だっただろう。

爆撃計画の最初の目標とされたのは、ムンダカ川にかかるレンテリア橋だった。

そこもぜひ見ておきたいと思う。

町の東南に面していて、歩いていくのには距離があるが、車ならほんの一息である。

橋が交通の要衝になるのはいうまでもないが、なぜか無傷のままに残された、と資料にある。

しかし、これはあっけないほどつつましいというか、小ぢんまりとした橋だった。

大体、ムンダカ川そのものが農業用水ほどの川幅でしかなく、底が見えるほどに水量も少ないのだ。

橋の欄干や街灯などは昔なじみのものだが、延べ四〇機以上ものコンドル軍団が狙い撃ちにしたとは考えられなかった。

いくら小さな橋とはいえ、無防備な町なのだから、本気でかかれば爆弾数発ですんだことだろう。

反乱軍は後の占領に備えて、ここを確保する必要があったのではないのか。

レンテリア橋を目標にしたというのは、実は表向きの口実であって、爆撃はもっぱら町そのものを焼きつくし、民間人を殺傷するごとにあったのだ、と思わざるをえない。

|

ゲルニカ町役場の模型

ムンダカ川にかかるレンテリア橋

爆撃の標的にされた

|

「樫の木」とピカソの「ゲルニカ」

|

6 夏季だけの爆撃展 top

再び庁舎に戻って、開催中のゲルニカ爆撃展を見る。

入場料は一五〇ペセタ(一五〇円弱)で安い。

負傷した老人の、顔中血まみれになった写真入りのチケットだった。

私のは一万四千いくらのナンバー入りだったので、もうそれだけの人が見たということだろうか。

だとすれば町の人口の八割以上になる。

展示は、ゲルニカ町の成り立ちを第一室にして、七つの小部屋で構成されていた。

最初に贈呈された写真集でも感じたことだが、町の惨状を伝える写真は、ここでもきわめて豊富である。

爆撃前の町の静かな全景からはじまって、いくつかの通りごとに爆撃前と後との対比になっているのがわかりいい。

爆撃の特徴として、爆弾攻撃のあと、多量に投下された一キロ級エレクトロン焼夷弾が恐ろしい威力を発揮し、火災を広範囲に拡大したというのは、やはり思った通りだった。

東京大空襲の場合と同じに、火と風は一体になって激しい乱気流状態を発生させ、大火災は破壊をまぬがれた家屋を端から端までなめつくしていったのだ。

結局、町の七〇%の家屋が失われた、ということになる。

チケットに出ている老人の写真もあったが、説明をすぐにメモした。

杖を片手に血まみれの老人は、買いものに出た孫を案じて焼土をさまよったが、ネズミ一匹生きてなくて、どうやって探したものかとへたり込んだままだという。

さらに直撃を受けた二つの防空壕の場所と、死亡リスト、投下された爆弾と焼夷弾の性能と、機銃掃射の跡などの四〇枚ほどのパネルのほか、遺品なども展示して、最後が町の破壊焼失地図になっている。

町の中心部は、赤一色でべったりと塗りつぶされていた。

人口一万人にも足りなかった小さなひなびた町は、数時間後に、残煙たなびく瓦礫の原と化したのだった。

階段を上がっていった最上階は、特別展示である。

ピカソの「ゲルニカ」と、その大作までのスケッチやら、ゲルニカ爆撃に関する新聞報道や書籍、記念品や、国際的な反響を伝える諸資料を見ることができる。

「パブロ・ピカソは、爆撃の実態と悲惨さとをもっとも広く世界に知らせ、歴史の真実を明らかにするために貢献した。

その芸術を通して平和と自由のためにたたかい、戦争否定の回答を与えたのである」

と、短い解説ではあったが、最大級の賛辞を与えている。ピカソが生きていて、これを見たらどんなに喜んだことだろう。

このゲルニカ爆撃展を広島・長崎の原爆資料館と比べるつもりはないけれど、小規模ながらよくまとめられているのに、私は感銘を覚えた。

それなのに、といおうか、一〇万人もの下町庶民の生命が失われた東京に、まだ独自の資料館一つないのを、どう考えたらよいのか。

一度しかないチャンスなら、本当はもっとゆっくり見たかったのだが、やはり時間切れだった。

というのは、私のためにせっかく来てもらった体験者が、さっきから待ちくたびれていろとのこと。

それならそれで、先に知らせてくれれば、順序を逆にすることもできたのだが、なにしろ言語の不自由さから、思わぬ意志の疎通も生じる。

「やあ、やあ、すみません」

と、あわてて会議室へ飛び込んだ。

体験者は三人だった。気さくな感じの方々でホセ・マリア・クェンダ氏、男性七二歳と、二人の女性で、マリア・ラサガさん七四歳に、マリエ・アルダーナさん六八歳だった。

爆撃当時の年齢はみな幼くて、ホセ氏一三歳、マリアさんが一五歳、マリェさん九歳となる。

家族一同なんとか逃げのびることができて、身内から犠牲者を出していないのが共通した特徴だった。

7 三人の体験者は語った top

順番にお話を聞くことにする。

ホセ氏はあの日あの時、一瞬にして住居を失った。

一時ビルバオの叔母宅に避難したが、戦争が日増しにひどくなっていたたまれず、船でフランスヘ渡ったという。

約二年間を外地で過ごしたが、どさくさの混乱中に家族とはぐれてしまった。父は前線に出ていた。

「わしは外へ出てしまったから、まだよかったほうだが、町にとどまっていたら家も食糧もなく、一体どうなっていたことかな。 何が辛かったかって?

そりゃ、あんた、すべてだよ。戦争ってもんはそういうもんなんだ。 とにかくひどかったとしか、言いようがないね」 |

ゲルニカ屡撃の体験者3人に取材

|

次のマリアさんは、当時も現在も同じ場所に住んでいるが、たまたま市内からやや離れていたので、爆撃の被害はまぬがれた。

爆撃よりも、ズドンズドンと撃ち込まれる砲撃のほうがこわかった。

だが、もっと恐ろしかっだのは、すぐ町なかへ侵入してきたドイツ、イタリア軍とモーロ人(モロッコの回教徒を組織した外人部隊)で、特に野蛮なモーロ人が最前線だった。

116-65

「彼らに連れていかれたら、それこそ何をされるかわからず、年頃になりかけていましたからね。

不安で不安で、夜も眠れませんでした。無事だったのが不思議なくらい。

その後は町なかの教会や兵舎などの掃除婦になり、生きた心地もしないような毎日でしたよ。

友達も知り合いも大勢死んでしまって……。昨日のことみたいね」

|

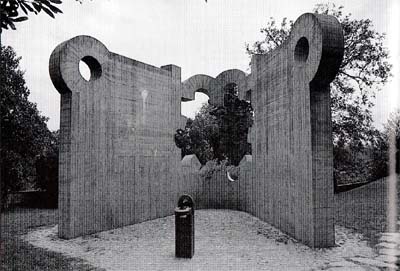

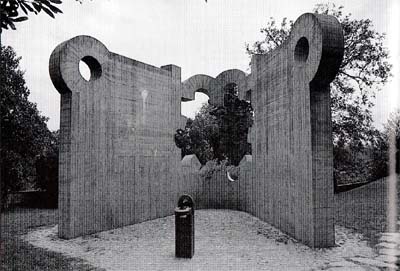

現代の彫刻家がゲルニカを表現した

|

現代彫刻家のゲルニカ

|

三人目のマリエさんは、まだ小学校に上がったばかり。父はいなかった。

やはり市内からやや離れた農家に祖父母と叔母が避難していたので、そこに身を寄せていた。

爆撃開始と同時に家から飛び出して逃げた。山まで行くゆとりはなかった。

「防空壕のなかで、じっと息をひそめていたのを思い出しますね。

爆撃後の町は、もう町じゃなくて、兵隊がいっぱい来てました。

とても近づけるような空気じゃなかったの。

だから、爆弾でやられた死体などは見てないけれど、なにしろもうメチャクチャでしたよ」

爆撃から三日後の四月二九日朝早く、反乱軍たちは無傷のレンテリア橋を渡って、瓦礫だらけの焼土に侵入。

午前一〇時三〇分、丘の上の議事堂にフランコ総統旗が上げられた。

すでに住民の大半はビルバオへ避難し、町に残っていたのは焼け跡に身内の遺体を掘り出したり、行方不明者を探し求める人くらいなものだった。

反乱軍がやった最初の仕事は、厳重な報道管制と、爆弾穴など空爆の跡を隠蔽し、数ヵ所にガソリンを散布して、この破壊は退却する「アカ」たち人民戦線派の放火によるものと工作したことだった。

事実フランコ総司令部は、五月五日にそう新聞発表した。

家を焼かれたうえ町を占領されて、遠く海外まで逃げのびた人々は多かったが、ホセ氏のように故郷に戻れた者は、ごくわずかでしかなかった。

フランコ独裁政権が、その後三十余年も続いたからだ。

現在、この三人を含めて町に住む体験者はたった五人でしかなく、最高齢の八六歳ともう一人はもはや証言は無理な体調だと、これは町役場側の説明だった。

「あのう、当時のことを、お子さんやお孫さんに語っていますか」

最後に、私はホセ氏に聞いてみた。氏は大きなゼスチュアを交えて、笑いながら、

「だめだ、だめだ。息子にしても孫にしても、聞くのは嫌だと言うんだよ。ま、楽しい話しゃないから、仕方ないがね」

「でも、伝えることは必要だと?」

「そりゃそうだよ。ヒロシマだってそうだろ。

過去は忘れちゃいけない。忘れたらまた繰り返されるからな。

だから展示会にも子供たちがグループで来ている。むろん先生に連れられてだがね」

「いまヒロシマの話が出ましたが、日本ならびに日本人には、どんな印象がありますか」

「わしとしてはだ。あの当時、日本はドイツ、イタリアと手を組んでいた。

三国同盟を結んだことが、頭に残っているので、なんとなく嫌だな。

申し訳ないが、すっきりとは割り切れんのだよ。

ドイツ人なんか、顔も見たくないさ」

ホセ氏のひと言は、ぎくんと私の胸を衝(つ)いた。

そういえばそうだった。第一次、第二次世界大戦で中立政策をとったスペインは、他のヨーロッパ諸国のように、ドイツやイタリアの侵略とその軍靴で蹂躙されることはなかったから、つい気を許していたのだが、これはうかつだった。

もしドイツ、イタリアの物心両面からなる加担協力がなければ、フランコ将軍ら軍部のクーデターは初期のうちに潰されて不発に終っていただろうし、もちろんゲルニカ爆撃もなかったはずである。

そればかりではない。

ゲルニカ爆撃より約半年後の一九三七年一二月一日、日本政府は共和国政府と国交を断絶して、いち早くフランコ政権を承認している。

反乱軍側についたのだ。

イギリス、ブフンスよりも一年以上も前にである。ホセ氏のいう「なんとなく嫌だな」のひと言は、その傷痕と日本人が決して無関係こない歴史的事実に、鋭い一矢を放った感じだった。

日本人として、忘わてならない大事な指摘だと思う。

「語りたいことはいろいろあったが、思い出すのもしんどくて、胸につかえるんだよ。

だから言葉にならなくてね。でも、よく来てくれた。ありがとう!」

ホセ氏はそう言って、私の肩に親しく手を回し、二人の女性とともに出口まで送ってくれた。

送り出すのは私の方だろうに、三人の温厚な笑顔がずっと心に残っている。

top

****************************************

|