|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

三章 バルセロナからセビリアへ

|

ガウディの代表作、サグラダ・ファミリア(聖家族教会)大聖堂

1882年に着工し現在もなお建設中

|

バルセロナの旧市街地ランブラス通り

|

1 当時バルセロナの町は…… top

夜遅く、バルセロナ・プラット空港着。

「はるばる来たぜ函館へ」という歌ではないが、はるばる来たぜスペインへ……という実感がぐっと胸にこみ上げてきた。

ヨーロッパの首都は、ほとんど東京から直行使で行けるのに、イペリア・スペイン航空の場合はモスクワ経由だから、その分が回り道となり、飛行時間もまたまた長くなる。

さすがに疲れた。機内でビールでも飲んで寝ていればよかったのだが、ついついスペイン戦争の本を読み出したらやめられなくなってしまって、赤線を引きながら何冊読んだことだろう。

いささか目がかすみ、足元がふらつく。

空港から市内へ一〇キロ余り。車窓に広がる夜景を見るともなく見ているうち、少しは眠くなるかと思ったら妙に頭が冴えてしまい、現在の交通事情とは比べようもない時代に、はるばるこの町にやってきたジョージ・オーウェルの『カタロニア讃歌』(橋日稔訳)を思い出していた。

ジャーナリストだった彼は、ある新聞にスペイン戦争の特派記事を書くべく、イギリスから来たのである。

その年は一九三六年一二月下旬、したがってちょうど六〇年の歴史を逆戻りすることになる。

すでに三ヵ月前から、スペイン戦争の火ぶたは切られていたが、彼の目に映ったバルセロナは、一種異様な活気に満ちていた。

「労働者階級が権力を握っている町に来たのは、僕にはこれが初めてだった。

ほとんどすべてのビルディングが、労働者によって占拠され、その窓からは赤旗が、アナーキストの赤と黒の旗が垂(た)れていた。……

大通りでは、一日中、夜おそくなっても、ラウドスピーカーから革命歌ががなりたてていた」

道を行き交う人々は「セニョール」や「ドン」の挨拶がわりに、「同志」「きみ」と呼び合っている。

すでにパンの行列は、何百ヤードの長さになっていたが、人々は人民戦線政府に共鳴しつつ、革命近しと未来への希望を持っていた。

「思いがけず平等と自由の時代に、生きる喜びがあった」 と、ときめくような心境を伝えている。

オーウェルは若さの情熱のおもむくまま、本業もそっちのけで義勇軍に参加してしまうが、まもなく人民戦線内部の深刻な矛盾と亀裂に巻き込まれる。

それはひとことでいえば、スターリン主義者とそうでない者との対立関係だった。

反乱軍はブランコ将軍を中心に統一した指導体制だったのに、人民戦線の共和国側の足並は実はパラパラだったのだ。

スターリンの粛清がここにも持ち込まれたのである。絶望したオーウェルは、頸部に敵弾を受けたこともあって、負傷した身体で帰国する。

にもかかわらず、彼はスペイン人民と共にファシストと戦った「国際旅団」の一員たったことに、青春の輝きと誇りを忘れなかったのだろう。

そのカタルニア従軍戦記に、あえて「讃歌」の二字をつけたのだが、戦争がまだ終わらぬうちに刊行された同書は不遇だった。

一九五〇年に彼が死ぬまで、わずか九〇〇部しか売れなかったという。

しかし、その作品によって、作者と同じときめきにあずかりながら、バルセロナにやってきた読者もいるのだよ、と私は一声をつぶやきたくなる。

|

2 教会前の処刑地跡へ top

翌朝、市内観光の前に、まずはスペイン戦争の跡地を見に行くことにした。 案内役は、パリから一足先に来ていた親しいカメラマンのY氏である。

かなりの長身で独特のひげをのばしたY氏は、ヨーロッパの各国語に通じている。

ポケットだらけのベストによれよれのズボンと、日本人離れのした風貌で、それこそスペイン人にぴたりである。

こちらでは日本人=金持ちと見られているので狙われやすいということだが、ひげのY氏と一緒ならまずその心配はなさそうだった。

「知り合いに聞いてみたんですがね、跡地といっても、それらしいものは市内に一ヵ所だけだそうです。

国際義勇軍の処刑されたところで、教会前の小さな広場。ほら、ここですよ」 と、手にしていた市内地図を広げてみせる。

旧市街地の中心部に矢印がつけてある。

もちろんガイドブックなどには出ていないから、あらかじめ調べておいてくれたのだろう。

「とにかく行ってみましょう。

犬も歩けばなんとやらではないけれど」

まばゆいような日差しの大通りへ出た。

日蔭を選んで歩くこと数分、うまい具合に角地にタクシーが二、三台並んでいる。

くわえ煙草で立ち話をしている運転手に、Y氏が地図を見せると「セルカ、セルカ」と連発して、しきりと首を振る。

「セルカって、なんですか?」

「近いってことですよ。歩いていけ、とね」 |

モルガン通りのピカソ美術館の近くで

|

などとやりとりをしているうち、通りすがりの恰幅のいい男が横合いからひょいと地図を覗き込んで、行く道が同じだから私が案内すると言ってくれた。

どんなに近くても走れば基本料金だろうに、あまり走りたくなさそうなタクシーの一方で、親切な男もいるものだと感心して応じた。

白髪の男は歩きながら、どこから来たかと聞き、私たちが日本人だと知ると、さもありなんと大きくうなずいた。

彼は処刑場跡地に行くとは、と驚きの声を上げたあと、車道のやや薄れかけた青い一本線に人差し指を向けて、四年前のオリンピックで、アリモリが走った道だという。

女子マラソンの有森裕子選手を知っているのに、私は急に親近感を覚えた。

「ずっと、こちらにお住まいですか」

「そう。フランコ政権の独裁時代、この町は陸の孤島と同じでね。

独自のカタルニア語はもちろんのこと、おりとあらゆる文化が禁じられて、経済的にもひどい格差をつけられたもんだ。

まるで息を殺して生きているような具合でね。二度と思い出したくはないが、スペイン戦争に関心を持つ日本人に会えたのに、これが初めてだよ」

などという意味のことを、歩きながら声高にいった。

六十年配かと思えたが、あるいはスペイン戦争の貴重な休験者かもしれない。

のっけからいい人に会えた、と思わず身を乗り出すと、男はふと足をとめた。

「ちょっと、お茶でもどうか。ここが私の店だから、特別に安くしておく」

と、小さな店のドアを押して、室内へ入った。

革製品店らしく高級な革ジャンパーなどがずらっと並んでいる。

あまり人相のよくない店員が何人かいるのに、あわてて、

「失礼、先を急ぎますので!」

一目散に逃げてきたが、しばらく行ったところで苦笑いしてしまった。

私たちはいいカモと見られたらしい。

ひげのY氏がいても油断は禁物で、おかけでとんだ回り道をさせられてしまった。

3 傷痕はまだまだ深く top

処刑場跡地の第一目標は、旧市街ゴシック地区のカテドラルだった。

一三世紀から一五世紀にかけて作られたという大寺院は、まさに古色蒼然(そうぜん)たる佇(たたず)まいである。

その広場前の賑やかな通りから、地図をたよりに横丁へと折れていく。

石畳の挟い道は迷路にもにて、妙に入り組んでいる。

ふと見つけた路地を少し行った先に、思いがけずいわくありげな小広場があった。

どうやら目的地にたどりついたらしい。

広場はばぼ円型になっていて、中央部の噴水の傍にアカシヤの大木が二本屹立(きつりつ)し、その陰にホームレスが寝そべっていた。 |

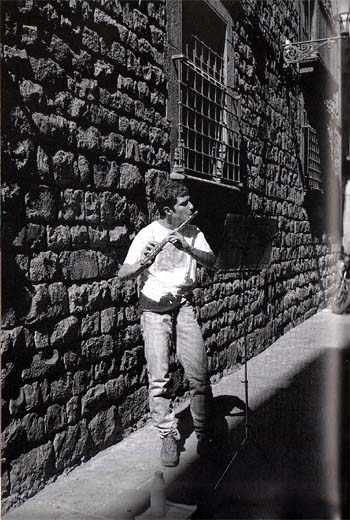

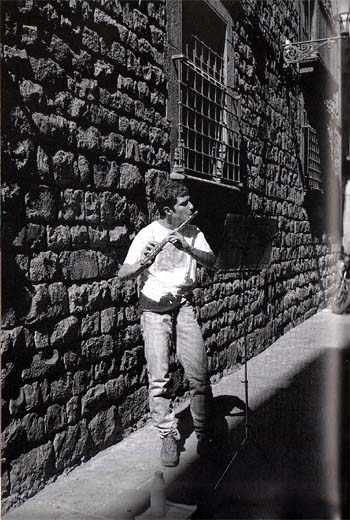

カテドラルの近くのフランコ側が

処刑した教会の弾痕壁前に立つ筆者

|

|

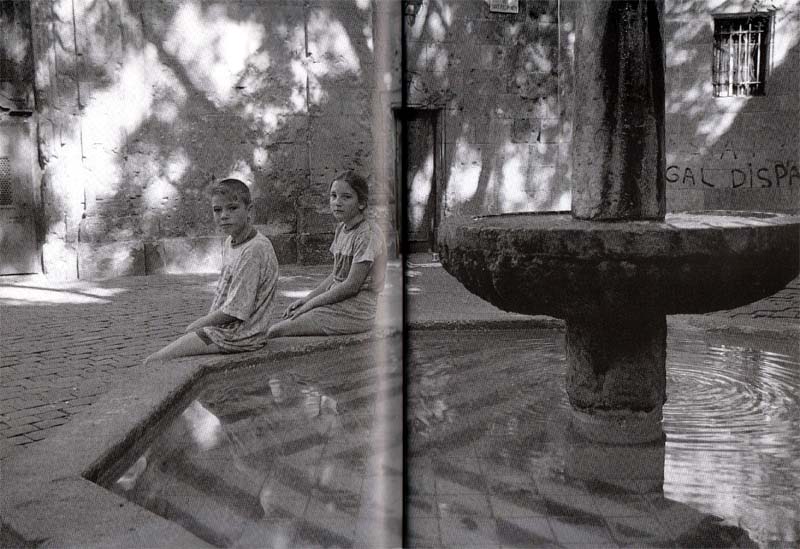

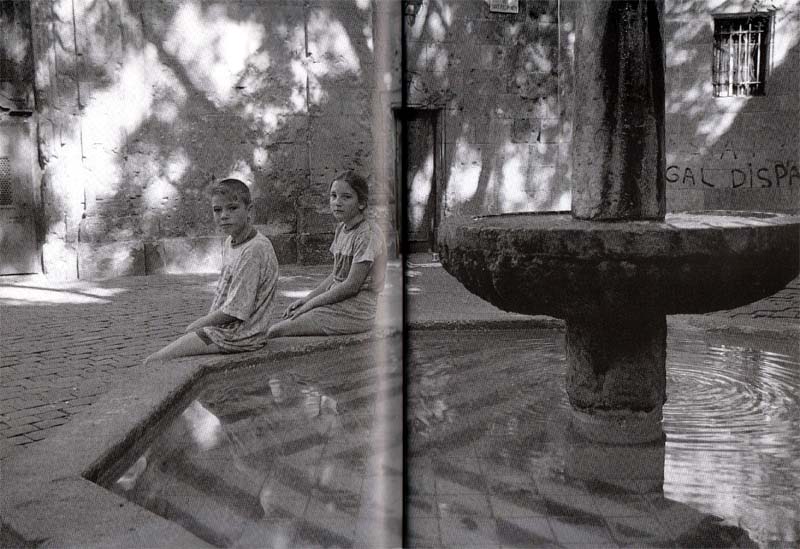

処刑場になった教会の小さな中庭

|

少し離れた道のきわに一組のアベックがぴたりと抱き合っていたが、私たちを見るとすぐに立ち去った。

袋小路ではないが、めったに人の来るところではなさそうだ。

周囲は古風な石造りの建物で、役立たずの噴水と向かい合った正面が教会の入口らしく、おごそかに建つ神父豫の下に左右二枚の堅固な鉄扉がある。

SANT ELIP NERI の標示が出ていたが、教会の名前だろうか。

その鉄扉の両サイドの石壁に、目が吸いついた。

すさまじいばかりの弾痕で、壁面はほとんど原型をとどめていなかった。

処刑場というよりも、激しい銃撃戦がおこなわれたのではないか。

あるいは何人かを壁ぎわに追い詰めて、一斉射撃をしたのかもしれない。

それが連日のように繰り返されたとも考えられる。

この場所での実態を誰かに聞きたかったが、あいにくと人影らしいものは皆無だった。

まさかホームレスを起こして聞くのもはばかれる。

「一体何人くらいが処刑されたんでしょうね、全体として」

Y氏に、そんな問いかけをしてみた。

「当時のスペインの人口は、およそ二五〇〇万人くらいとされています。うち一〇〇万人が死んだとか。

でも、戦場での戦死者はそう多くはないみたいですね」

「ほとんどは処刑?」

「ええ、共和国側もやったけれど、フランコ側とは比べようもないんですね」

「ああ、そうそう。特にマドリードが落ちてからの報復処刑はすごかったらしい。

フランコの法廷は月に一〇〇〇人ずつも死刑にしたとか……」

「おや、くわしいですね」

「にわか仕込みで、読んできましたからね。

約一〇〇万人もの人が獄か強制収容所にぶち込まれ、そりゃもうめちゃくちゃたった、と出ている」

「さっきのおっさんも言ってましたね。二度と思い出したくもない、と」

「ふむ。彼氏に聞けば、この場所のいわれを知ってたかもしれないな」

私は舌打ちしたが、もはやかなわぬ後の祭りだった。

一九三九年三月、共和国政府軍が敗北したあとのフランコ独裁政権は、スペイン人民に恐るべき報復と弾圧をくわえたのだった。

ヒトラー、ムッソリーニの独裁が崩壊したあとも、一党独裁の全体主義的恐怖政治は黒雲のようにスペインを覆いつくし、一九七五年フフンコ総統が死ぬまで実に三五年も続くことになる。

ファシズムがスペイン人民に残したその傷跡はあまりにも深くなまなましく、この教会の弾痕壁と同様に、まだまだ癒えてはいないと思われてならない。

4 ピカソとガウディが残したもの top

バルセロナ観光の名所旧跡は無数にある。

モンジェックの丘にコロンブスの塔、先にちらと見たカテドラルにピカソ美術館、建築家ガウディによう聖家族教会(サダラダ・ファミリア)にグエル公園といったところか。

それらを一通り見て回ったが、私には特にピカソ美術館が実によかった。

ゴシック地区の横丁といっていいような古い町並の片隅にある美術館は、見かけと違って溜息の出るような内容である。

ここには、九歳から絵を描きはじめたピカソの初期作品が、主に展示されている。

その数も豊富で、一枚一枚が天才的な早熟ぶりをよく伝えている。

アンダルシアのマラガ生まれのピカソが、絵の教師だった父親の転勤で、バルセロナにやってきたのは一四歳の時だった。

それからすぐ美術学校に入学したものの、こんな生徒を教える教師は、さだめし気後れしたことだろうと思われる。

ピカソといえば、後の大作「ゲルニカ」の人間の目をした牡牛ではないけれど、なんだか訳のわからぬキュービズムの大家と見られがちだが、当時は具象の世界で、同世代の誰もが近づけないほどの基礎を積み重ねていたのだ。

ベッドに横たわる病床の女性に、医師と修道女が付き添う『科学と慈悲」は、一般的によく知られているが、ピカソ一六歳の作品と知って驚いた。

いささか近寄りがたい存在の巨人ピカソだが、若いうちはわかりやすい絵ばかりで、にわかに親近感を覚える。

彼の「ゲルニカ」へ至る初心がここにあるのかと思えば、なおさらのことである。

もの心つきはしめたピカソにとってのバルセロナは、どんな役割を果たしたのだろう。

地中海の潮の香を運ぶ風と溢れんばかりの太陽の光の下で、並はずれて多感な彼は友情と愛と、そしてキュービズム(立体主義)への跳躍(ちょうやく)台とを得たのにちがいない。

しかし、観光客の人気の的は、ピカソよりも、これまた天才建築家ガウディによる聖家族教会ではないのか。

バルセロナの中心街からやや北に面して、ひときわ高く屹立する八本からなる塔が、それである。

細長いトウモロコシを林立させたような、なんとも異様で奇怪な教会だ。

もっとも高い塔は一七〇メートルもあるから、遠方からは全容を見ることができるが、真下まで行ったらいくら顔をのけぞらしても、とうてい視界に入りきれるものではない。

カメラにも収まらない。

一八八二年に着工されて、まだ建築工事続行中だという。

その証拠に天を突くクレーンが空高くそそり立ち、鉄骨の腕が横に延びていて、蟻のようにうごめく人影がある。

完成は百年後とも二百年後ともいわれ、知れば知るほど気が遠くなるようなしろものである。

専任建築士だったガウディは、一九二六年に志(こころざし)なかばで亡くなった。

今はその弟子たちによって引き継がれているわけだが、よくぞまあ、こんな奇妙キテレツな塔に情熱を打ち込んだものと驚き呆(あき)れる。

市内には、ガウディ設計の公園や家屋のいくつかを見ることができるのだが、あまりにも奇抜で、住んでいる人たちはさだめし落ち着かないだろうなあ、と思う。

グエル公園の曲がりくねったベンチにしても、見た目には面自いが、ゆっくりくつろげるという気はしない。

しかし、どんなに優れた建築士といえども、スポンサーなしには何もできないはずである。

並はずれた強烈な個性を愛し受入れた資産家がいたわけで、その度量の大きさには脱帽したくなる。

ピカソにせよ、ダリ、ミロ、そしてガウディと、ひょっとしてスペイン人は、自由奔放(ほんぽう)な人が好きなのかもしれない。 |

ガウディの代表作の一つグエル公園

|

5 カザルスの「鳥の歌」 top

自由奔放といえば、今世紀の国際的な演奏家に数えられるチェロのカザルスも、バルセロナとゆかりの深いビルトゥオーソ(名人)だ。

東京・お茶の水にカザルスホールがあるが、日本でもその名を知る人は少なくない。

カタルニア生まれのパブロ・カザルスは、十一歳でバルセロナの音楽学校に入り、たちまち頭角を現わした。

ほとんど一年もしないうちに独自のチェロ演奏法を開発したという。

ピカソに負けず劣らずの早熟な天才児である。

一九二〇年代にはバルセロナでオーケストラを設立し、以後は指揮者としても名声を得た。

しかし、スペイン戦争勃発でフランスヘと亡命、一貫して反ファシズムの姿勢を崩さず、共和国政府を物心両面から援助し、反乱軍についたドイツ、イタリアでの演奏活動をすべて拒絶する。

後にプエルトリコに住居を移したが、一九七三年に没するまで、ついに祖国の土を踏むことはなかった。

そのカルザスが住んでいた家が、いまは博物館になっていると知って、少し遠いのだが行ってみることにした。

バルセロナの西南七〇キロあまり、地中海に面したサンサルバドルという町である。

しかし、せっかく出かけて行っても休館だったら困るので、先に電話を入れて調べてもらうに、開いてはいるか、午前は十一〜一四時で午後は一七〜二〇時だという。

シェスタが三時間あるので、その間に来てもらってもダメとは、なんと気のきかぬ話か。

やれやれと溜息ものだが、スペインでは、お客様は神様ですがなどはまったく通用しない。

土産物売場に売子がいても、時計を指さしてまだだという。売る気があるのかないのかと言いたくなるが、とにかく休憩時間だけは厳守する。

民族性というかお国柄なのだろう。

シェスタを避けて車を飛ばし、午後の部に飛び込むことができた。

博物館といっても、受付けに年配の男が一人いるだけである。

海の好きなカザルスが、幼少期から住んでいた家で、何回か増改築されたが海岸に面した二階建てだった。

アーモンドやオリーブの樹木に囲まれていて、雰囲気はいい。

展示室には愛用のピアノにチェロ、楽譜にパイプにステッキなどのほか、小ホールもあって、亡命中の一部屋まで再現されているのが興味深かった。

カザルス演奏の代表作は、なんといっても「鳥の歌」だ。

彼の生まれたカタロニアの民謡で、クリスマスに鳥たちが集まって、キリストの生誕を祝う。

うるわしき夜 けだかき光

大地を照らせば

鳥たちつどい

祝い うたう かぐわしい声で

……… |

時間にして一〇分たらすの短い演奏だが、ホールでビデオを見ながら、ゆっくりと聴くことができる。

人間の尊厳を感じさせるような奥行きのある力強い響きで、シェスタには少々頭にきたけれど、ああ来てよかった、と大いに心豊かになった。 |

チェロ奏者、カザルス博物館に展示されたカザルスの肖像

|

カザルスはかつて、フランスの哲学者シュヴァイツァーと、政治と芸術家との関係について話し合ったことがある。

「創造活動は、抵抗運動にまさるのでは……」

という問いかけに、カザルスは愛用のパイプをくわえながら、特に気負いこむこともなくこう答えたという。

「創造し、抵抗する。両方すればいいではありませんか」

6 処刑された詩人ロルカ top

カザルスとピカソに共通していえることは、どちらも自由を愛した抵抗の巨匠だったということだろう。

もちろん芸術家としての活動分野だけでその役割を果たすことができる、とシュヴァイツァーのように考える人もいる。

決して間違いではないはずだ。

しかし、それ以上のことをやってのけたところに、両者の偉大さがある。

ファシズムの嵐の吹き荒れる時代にあっては、猛突風に煽られているのと同じで、人の身体はおのずと右に揺れ左に揺れ、これが中庸という立場はなかった、と考えたかもしれない。

右に寄れば風当りも少なかったはずなのに、二人は共に逆風に向かって毅然(きぜん)と立ったのだ。

勇気のある生き方である。

惜しむらくは、もう少し長くカザルスに生きてもらいたかったと思う。

一九七三年に逝(い)ったが、その二年後にフランコが死んでいる。

フランコよりも長生きすれば、自由な祖国に帰れたのである。

しかし、自由奔放というなら、両者の私生活でもそれは言えるかもしれない。

ピカソも女性関係は賑やかだったが、カザルスは八二歳で、二〇歳のマルクと結婚している。

「その年齢差は六一年ですよ。なんともオドロキですね」と私。

「いいんじゃないですか。われわれも、できればそうありたいもんだ」

「もし私がカザルス流にいくとしたら、いま三歳の女の子を対象にしなければならなくなる……。

こりゃ見つけるのが大変だ」

「ぼくの相手は、まだ生まれていませんよ」

Y氏とそんなことを話し合って笑いながら、バルセロナを後に、空路グラナダへと飛んだ。

フランスとの国境ピレネー山脈に近い町から、スペイン南部のレニフ・ネバダ山脈ふもとの都市まで一足飛びだった。

南部のアンダルシア地方のグラナダは、はるかな昔イスラム教徒によるイベリア半島支配の拠点として栄えた古都だが、現在のスペインで観光の目玉とされるアルハンブラ宮殿がある。

もちろん宮殿や大聖堂も見ることは見たが、あまりの観光客、それも日本人が多いのに辟易(へきえき)した。

バルセロナの聖家族教会もそうだったが、これでは日本にいるのと変わりない。

私は日本人のくせに、外国で日本人に会うのがどうも好きではない。

どこの国へ行ってもすぐ大都市から逃げだしたくなるのは、そのせいだ。

グラナダの土を踏みしめたかったのは、宮殿よりもむしろ詩人ロルカを偲びたかったのである。 |

アンダルシア地方の風景

|

グラナダが生んだ詩人フェデリコ・ガルシア・ロルカは、昔の吟遊(ぎんゆう)詩人さながらに、民謡を発掘して芸術にまで高めた民衆詩人でもあれば、芸術家でもあった。

スペイン戦争中の一九三六年八月、ロルカは反乱軍に逮捕されて、郊外ビスナールの村で処刑された。

裁判らしいものはむろんのこと、尋問の機会さえなかった。

しかも他の何人かの同志とともに、自ら掘った墓穴の前で銃殺されたのである。

フランコ政権時代には、その名を口にしただけで逮捕、投獄されるのを覚悟しなければならなかったが、ロルカの眠り続ける丘にはいまオリーブの木が茂り、詩人を育てた町並と沃野とが眺望できるという。

そういえば、と私は思い出した。

報道カメラマンのロバート・キャパが写した「崩れ落ちる兵士」は、ここからそう遠くないコルドバの戦場だったな、と。

日本人ジャック白井にしてもそうだが、みな恐るべき猛突風のなか、多少とも風当りの少ない場所があったにもかかわらず、自ら逆風に向かって歩き出した人たちだった。

銃声一発、そう長くなかった人生を終えて、あえなく崩れ落ちた若者たちと詩人に敬意を表しながら、静かな夜のひとときを、持参した日本酒で献杯したいと思う。

7 ドン・ホセが一目惚れした町 top

グラナダから、さらに南のセビリアヘと足を伸ばした。

地図で見ると、その中間地点にコルドバが位置している。

ここまでくるとスペインの最南端に近く、ジブラルタル海峡はもう目と鼻の先だった。

海峡を渡れば北アフリカのモロッコだった。

あの日あの時、モロッコを蜂起基地とする反乱軍を援助したドイツ、イタリアの輸送機は、四〇樹といわれている。

ほかに艦船も付いていたのだから、フランコ将軍にとっては願ってもない助っ人で、それこそ鬼に金棒であったことだろう。

反乱軍精鋭部隊は約二万人からの外人部隊とともに海峡を渡り、蜂起した現地軍と合流してトラックに分乗し、北へ北へと、圧倒的な軍勢でマドリードへ侵攻した。 |

セルビアの建築様式をとどめた建物

|

この町を拠点にして、南部アンダルシア一帯が、反乱軍と守勢派共和国軍との最初の激戦地になったことがわかる。

一体どれほどの犠牲者が出たことだろう。

反乱軍は食糧を持参せず現地徴発だったという。同時期に中国の首都・南京を攻略した日本軍もそうだったが、侵略軍に対し誰がとぼしい食糧を分け与えるだろうか。

これを拒む者、あるいは肩に銃座跡のついた者は、みな「反逆者」とみなして処刑した。

おぞましい大量殺戮は至るところで発生した。詩人ロルカも、その一人だったとみることができる。

しかし、セビリアまでやって来て、そんなことばかり考えているのは、ごく少数の変わり者でしかない。

一般的なイメージで、誰もが思い出すのは何か。やはり「カルメン」の舞台だろうと思う。

騎兵伍長のドン・ホセが、カルメンに一目惚(ひとめぼ)れした町だ。

戦後まもなくのことだったが、フランス映画「カルメン」を見た時の感動は今も忘れられない。

男っぽい男シャン・マレー紛するドン・ホセと妖艶(ようれい)ヴィヴィアンヌ・ロマンスのカルメンはあまりにすばらしく、人恋しい年頃だった私は心ときめかせて夢にまで見たほどである。

一九八三年に封切られたスペイン映画フラメンコの「カルノン」もまた、最高の出来栄えだった。

フラメンコの床を叩く靴さばきをサバテアドというが、映画を見終えたあとも耳に残り、指鳴らしのピトー、手拍子のパルマ、そしてカントール(唄)がよく溶け合っていて、若さと美しさの魅力たっぷりのカルメンを引き立てていた。

踊りだけで見せた独創的な現代のカルメン像だった。

フラメンコの踊り子は、決して笑顔を見せない。

いつも追われ続けてきたジプシーの眼つきだ。民族としての苦痛から生まれた舞踊のせいなのか。

一九世紀の作家メリノによる小説『カルメン』が、世界的な脚光をあびたのは作品の出来栄えよりも、むしろ作曲家ビゼーの歌劇に負うところが大きいように思われる。

たいていのオペラは、ごく一部分を除いては退屈するものが多いのだが、歌劇「カルメン」は、どの部分を取ってみてもわかりやすく、異国情緒たっぷりの民族性溢れる旋律になっているのが楽しい。

おかけで「カルメン」嬢は、情熱の国スペインを代表する女性像になってしまった観があるが、スペインの女性がみなそうだとみるのは、これはとんだ誤解にちがいない。

いや、それどころか、スペインでは日本ほど「カルメン」は評価されていない、という。

だから、あまり口にしない方がいいですよ、という声も耳にした。

「なぜかって、あれはスペイン人じゃなくて、ジプシーの女だからですよ。

その生き方がどんなに情熱的だからといって、所詮小説の主人公でしかなく、だからスペインをそう見るのは、よほど短絡的ですね」

ああ、なるほど、するとスペインを情熱の国に仕立て上げたのは、スペインのあずかり知らぬところなのだ。

その責任はもっぱら作曲家ビゼーにあるのだと思わざるを得なかったが、まさかセビリアの市内観光で、その名も同じのカルメン嬢が登場するとは思わなかった。

8 カルメン嬢とタバコ工場 top

|

|

|

案内人のカルメンさんと家族 |

現地旅行社のカルメン嬢は、なかなか魅力的な女性だった。

きりっとした端正な顔立ちで、端正な水色の瞳である。二十代と見えたが、笑うと白い歯並がこぼれて、急にあどけないみたいな表情になる。

「カルメンさん。あなたのお名前ですが、一度聞いたら誰しも忘れませんね。こちらでは、多いんですか」

と聞くと、一九六〇年代生まれの女性の約三割がそうだというのには驚いた。母、祖母の時代はさらに多くなるとのこと。

したがって女子は学校で、みな姓で呼ばれたという。では、その名は好きかと聞いてみる。

「悪くはないけれど、そんなに好きじゃないの。

道でカルメンと呼ばれたら、三人に一人は振り向きますしね。

ほかの名前の方がよかったわ。うふふふ……」

「なぜ多いんですか。やはり小説とオペラのせいですか」

「いえ、メリノの小説の前から、ポピュラーな名前でした。

可愛いいって意味もあるけど、ずっと昔は海の守り神だったの。

漁師たちにとってのカルメンは、マリアと同じだったかもね。

でも、メリメの小説に出てくるあの人は、ちょっと……

「いただけないってことですか」

「だって、男から男へと渡り歩いて、よく恋する女よね。ふふふ……。

だからフランコ時代には、あのオペラも禁止されていました」

「へえっ、そうだったの」

それは知らなかった。

全体主義時代のフランコ総統は終身国家首長だったが、カタルニア、バスクの民族自治はもちろんのこと、男を惑わすセクシー女の存在も許せなかったのだろうか。

カルメン嬢の案内で、白璧の家の並ぶサンタクルス銜からひときわ高いヒラルダの塔へ、そしてスペイン最大と称されるカテドラルへ行く。

大聖堂は回廊の右側に面して、スペイン四国王によって担(かつ)がれたコロンブスの棺があった。

オレンジの樹だらけの町並に、戦争の傷跡めいたものは何もない。

やはり観光地というべきか、ヒヅメの音もあざやかに、四人乗り馬車が列をなして行く。

ここは“スペインのフライパン”と呼ばれるだけあって、盛夏は四〇度を超える炎暑が続く。かっと照りつける陽光はかなり強烈だったが、湿気が少ないので助かる。

スペイン広場から大通りへ出ると、学生街だった。古風な鉄門つきの建物はセビリア大学法学部だが、実は一七世紀に造られたタバコ工場だったようだ。

メリノ作の小説では、カルメンはここで働いていたことになっていた、とカルメン嬢が言う。

「すると、衛兵だったドン・ホセと、最初に出会ったところですね。

異様に野性的なカルメンは、口に一輪のアカシアの花をくわえてやってくる。

その花をぱっとホセの顔に投げつける……。ちょっと一枚、ご一緒に」

大学前で仲良く並んだところを、Yカメラマンに撮してもらったが、こればかりは決して失敗してもらいたくない一枚である。

現代カルメン嬢と並んだ老ホセということになろうか。

歩きながら、ふと気づいて、彼女に日本人の印象はどんなものかと聞いてみた。

「日本って行ったことはないけれど、やはり仕事熱心な人たちが多いって感じ。

こちらは、そりゃ仕事も大事にしてるけれど、自由時間や家族との触れ合いも、同じくらいに考えています。

保守的と言われるかもしれないけれど、家庭生活そっちのけで仕事仕事なんて人は、少ないみたい」

「じゃ日本には魅力はない?」

「ええ、行ってみたいわ、ぜひ!」

と、カルメン嬢は、大きな水色の目を見張って、ほおを輝かせた。

それからしばらく行った先の土産物屋が並ぶ横丁で、私たちは彼女の生活のもう一面を確認することになった。

観光客でごった返す狭い道だったが、対面から小さな女の子の手を引いたヒッピー風の男が、もう一人を抱えてやってきた。

まだよちよち歩きの幼女が、突然ママ! といった声を上げて、彼女に飛びついてきたのである。

これには驚いた。まさか、ミセス・カルメンだったとは!

Y氏が意味ありげな顔で、にやにやと笑っていた。

top

****************************************

|