|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

四章 ピカソの「ゲルニカ」との対面

|

1 超高速列車でマドリードへ top

ミセス・カルメンとセビリアに別れを告げて、マドリードへ向かう。

今度は鉄道だ。スペインの新幹線とされる高速列車「アベ」に乗ってみた。

四年前のセビリア万博とバルセロナオリンピックに合わせて、開通したばかりだという。

弾丸列車のような車輛は新しくピカピカで、座席も日本のそれよりかはゆったりしている。悪くはない。

「アペ」は、スペイン語で鳥という意味だそうだが、時速二五〇キロ、セビリアとマドリードを二時間半で走る。

ちょうど東京と大阪ぐらいの距離かと思えるが、キップ代は東海道新幹線に比べて半額程度である。

車内でキャンデーの無料サービスがあった。

これはまるで飛行機並だと思ったが、グリーン車と個室には食事がサービスされるという。

そうと知ればいくらか奮発して、一段格を上げればよかったと思う。

サービスランチで、ワインの一杯もやったら、旅の風情も大いに増したことだろう。

一生のうちそう何度も来ることはない遠い異国で、たぶん一回きりの超高速列車なら、それも得がたい経験のうちといえる。

普段ケチケチしているものだから、こんなところまで来て、つい貧乏性になるのは持って生れた性分だろうが、もしかすると日本人一般の傾向かもしれない。

スペイン人だったら、きっとたまにしか乗らないのだから、ぜいたくをしようという気になるだろう。 |

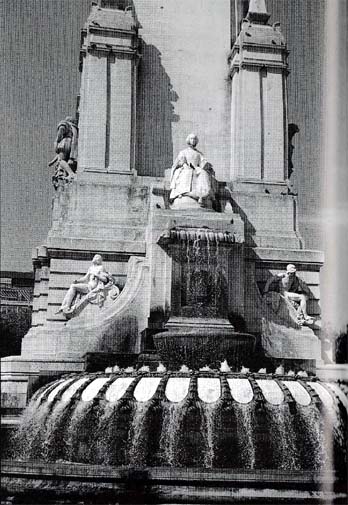

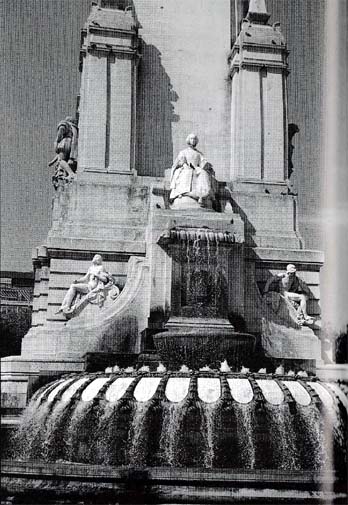

首都マドリードのスペイン広場

|

スペインの面積は日本の一・二倍くらいだが、ちょうどその中心部にマドリードがある。

そのマドリードから、同じくらいの距離を北に行った先にビルバオという町がある。

今度の旅の最終目的地ゲルニカは、そのビルバオの東三○キロ地点だ。ビスケー湾に面していて、僻地のごく小さなひなびた町といったらいいか、かなり不便なところである。

マドリードから北には、高速列車はない。

鉄道なら六時間以上もかかるそうだが、ビルバオまでの航空便はある。

どっちにするかはまだ決めかねている。

マドリードでピカソの大作「ゲルニカ」にご対面したあとから考えようというわけだが、だんだん近づいてきたゾ、もうすぐだゾ、という感じで、私の胸はかすかにときめく。

ピカソの「ゲルニカ」の実物は、一体どんなものなのだろう。

そして、ピカソが大作の主題にしたゲルニカの町は、今どんなふうになっているのだろうか。

絵画と現実の町とは、共に何をどう訴えてくれるのだろうか。

2 南国の植物園のような駅 top

到着したマドリードのアトーチャ駅は、列車ごと巨大な植物園にでも飛び込んだみたいで、南国ふうの様々な樹木の緑が実にあざやかだった。

「えっ、こういう駅もあるのか……」

と、感心してしまう。

草木の緑を見ていると、目の疲れがとれるとどこかで聞いた気がするが、旅行者には格別な配慮といえるかもしれない。

これまた日本のJRに見せたいようだった。

正確にはプエルタ・デ・アトーチャ駅という。名前からして面白い。

出迎えてくれたのは、これから先の案内役兼通訳のT氏である。

「長旅でお疲れでしょう。今度の取材のこと、父からいろいろ聞いていました。お役に立ちますかどうか」

と、穏やかな口調で言うT氏は、こちらに在住する日本人だが、父親は平和美術展などで独特の作風で知られる画家である。

知る人ぞ知る存在といってよいが、画伯の紹介で、スペインにくわしく自分もまた絵を描くという息子さんを紹介してもらったのだった。

マドリードに二十年以上もいるというが、まだ学生時代に来たとかで、青年らしいさわやかさを残した方だ。

ああ、いい人に当ったと、ほっと胸をなでおろす。

「ホテルで、少し休みますか」

「列車のなかでひと眠りしてきました。荷物だけ置いて、外を歩きたいですね」

「では、すぐゲルニカへ?」

「いやいや……」

と私は首を振って、「それは、ちょっと後にします。一番おいしいものを最後にする子供の心境でしてね」

T氏は、うふふとかすかに笑った。

「それじゃ、ドン・キホーテの像あたりから、どうですか」

「あ、それそれ。結構ですね」

「像のあるスペイン広場は、ホテルのすぐそばで、王宮も近いです」

というわけで、トランクをホテルに置いて身軽になったあと、カメラだけを手にして外へ出た。

空は抜けるように青く、あいかわらず日射しは強かった。 |

スペイン広場、ドン・キホーテとサンチョ・パンサ像

|

といっても、南のアンダルシア地方とはやはりどこか違う。同じ炎暑でも焼けつくような感じではない。

こちらに来てから一度も雨にあっていないのは助かるが、空気は乾燥しきっている。

大通りは、整然としたビル街たった。大都会のホテルはどこの国でも中心地に位置しているので仕方ないのだが、本当はもっと庶民的な生活臭のあるところのほうが、人々の息づかいかわかる。

しかし、それらまた貧乏性の内に入るのかな、などと患いながら、Yカメラマンと共に案内されたところが、スペイン広場だった。

スペイン広揚は、セビリアにもあった。東京に日本広場などというのはないから、こちらの人はそれだけ民族性が強く、憩いの場にもお国柄を強調したいのかもしれない。

3 ドン・キホーテとプラド美術館 top

近代的なビル群に囲まれた緑の広場は、ドン・キホーテとサンチョ・パンサ像で引き立っている。

この像見たさに訪れる外人客は多い。

ためにスリ、置き引きの諸君らの稼ぎ揚でもあるのだそうだが、まさか日中からやられる心配はあるまい。

広場には、かなりの大きさの大理石の塔が立っている。

塔のなかほどあたり、ゆったりと腰かけているのが作家セルバンテスだ。

その前の一段張り出したところに、やせ馬とロバに乗った主人公ら二人が行く。

すぐ鼻先は池になっているから、一歩踏み出せば水面にシャボンという配置が、なんともおかしい。

流行の騎士道物語を読み過ぎて少し頭がおかしくなった騎士ドン・キホーテは、欲の皮の張った従者サンチョ・パンサとともに、遍歴の旅に出る。

永遠のドゥルレネア姫を思いながら、この世の不条理を正し弱さを助けようというわけだが、キホーテの理想主義とパンサの現実主義とはかみ合わずに、トラブルばかり。

よく知られているのは、同転する風車を敵と取リちがえたキホーテか、槍をかまえて突進していくくだりだ。

人間の二通りの生き方を、皮肉たっぷりに形象化した作品といえよう。しかし、銅像の二人はなかなか立派によくできている。

「像の両脇に、はら、大理石の女性がいますね。

あれは片方が百姓女で、もう一方が貴婦人なのです」

とT氏が右手の人差し指を向けて、説明してくれる。

「あ、大きなザルを持っている女性が、農婦ですか」

、そう。惚れっぽいキホーテには、みんな貴婦人に見えるんですね。ところがサンチョには、百姓女でしかない。ということで、身分のちがう女性像になったといわれています」

「なるほど。みんな美人に見える。ドン・キホーテはとても幸せな人だったわけだ」

「ええ、そうかもしれませんね」

T氏は、ははは……と、楽しそうな笑い声を上げた。

スペイン広場で何枚か写真を撮ったあと、バイレン通りを歩いて、王宮へと足を向けてみた。

一七世紀に建設されたハフスブルク王家の宮殿だったが、内部の見学は遠慮することにした。

外側からの重厚な景観だけでいい。

次は車を飛ばしてプラド美術館へ。

外側の壁にスペイン戦争の弾痕跡の残された美術館だったが、内容はすごいのひとことにつきる。

一日や二日ではとうてい見きれるものではない。

アルハンブラ宮殿と並ぶほどのスペイン観光の目玉とされているが、それもそのはず保有する絵画は約八〇〇〇点といわれ、スペイン絵画からはじまって、フフンス、ドイツ、イタリア、オランダ絵画などに彫刻と、どれも名作揃いときている。

スペイン絵画では、特にタンゴ、ベラスケス、ゴヤなどの作品群がみごとだったが、私が大いに魅かれたのはゴヤだった。

一八世紀なかばに貧しい職人の子として生まれたゴヤは、生活のために宮廷画家にならざるを得なかったから、貴族たちの肖像画が多く残されている。

「カルロス四世家の人々」がその代表作とされているが、リアリズムに徹したその人間描写は鋭く、色彩もあざやかで、うーんと唸りたくなるほどの完成度である。

ゴヤにくわしいT氏の説明によると、宮廷画家であったにもかかわらず彼は決して妥協することなく、その対象をあるがままに描いたという。

だからこそ、生きた人間の真実の姿を形象化できたのだろうと思う。

ゴヤの作品は、貴族たちの肖像ばかりではない。

風俗画、戦争画、幻想画と広いジャンルに及ぶのだが、なかに一八〜一九世紀にかけての庶民生活をいきいきと紹介した一連の作品があった。

当時の子供たちは、どんな遊びをしていて、女たちの日常はどうだったのかを知る上でも、実に興味深いものがある。

「木登り」「竹馬」「兵隊ごっこ」など、よくよく見れば素足の子やズボンの破れた子もいる。

躍動感いっぱい、いたずら盛りの姿そのものだ。

子供と比べ、娘たちの服装はやや美化されたきらいはないではないものの、「ブランコ」や「鬼ごっこ」などの作品は明るく微笑ましく、見ているだけでも心がなごんでくるかのようである。 |

プラド美術館のゴヤの「プリンシペ・ピオの丘での虐殺」(1814)部分

|

まだ写真の登場しない時代にあって、人々の生活や露(あらわ)な息づかいをいきいきと記録したこれも、ゴヤは歴史の偉大な証人だったと言えるかもしれない。

4 みんな動いている! top

翌日、気分を一新したところで、いよいよピカソの「ゲルニカ」を見にいくことにした。

場所は大植物園に飛び込んだかと錯覚したアトーチャ駅近くの国立レイテ・ソフィア芸術センターである。

つい数年前まで、「ゲルニカ」はプラド美術館別館に展示されていた。

T氏の話によると、それは厳戒体制といってよく、入館者は入口で持物を預けたあと金属探知機をくぐって、ボディチェックを受ける。

全面防弾ガラスに被われた「ゲルニカ」は、監視用テレビと、武装した民警にしっかり守られていた。

右翼の襲撃を警戒してだが、こうなると見るほうも気が気でなく、どこからかズドンと一発やられそうで、とうてい落ち着いての鑑賞はできなかったという。

一九三八年一月、パリ万博終了のあと、「ゲルニカ」は戦争中のスペインへ送ることもできず、イギリスからアメリカへ渡って、実に四二年間も「亡命」を余儀なくされていた。

ピカソが、フランコ体制下の祖国を嫌ったからだった。

一九七三年にピカソが、また七五年にフランコ総統が相次いで亡くなったあと、ようやく「ゲルニカ」が自由と民主主義を取戻したスペインに帰ったというわけだが、今は防弾ガラスもなく、直接に見ることができるのがうれしい。私はいい時に来たわけである。

マドリードには五十余りの美術館や博物館があるというが、私たちの訪れたセンターは、主として一〇世紀の現代美術を集めた美術館だそうだ。

四〇〇ペセタ(約四百円弱)の入場料を払って入る。バッグなど手荷物だけは預けなければならない。

「最初から順番に見ていきますか」

というT氏の勧めにもかかわらず、ここまで来てしまうと、私にはもはやそんなゆとりはなかった。はやる気持ちを抑えることができない。

|

ゲルニカのための母親と死んだ子の習作(1937)

ピカソは、当初予定していた「画家とモデル」というテーマを「ゲルニカの爆撃」に変更してから、一ヵ月あまりで完成させた。

しかしその過程で各モチーフを深める膨大な下書きが生まれ、全体の構成も七回も描き直された。

その過程がドラ・フールによって写真に記録されている。ピカソの超人的な集中力によって「ゲルニカ」の大画面は戦争の混乱と恐怖が激しい叫びとなって迫ってくる |

「いや、イの一番にゲルニカとしましょう。そのあと時間があったら、また元に戻ってコース順にと……」

「はいはい」 T氏はうなずき、私の熱い期待を察してか、穏やかに笑いながら、 |

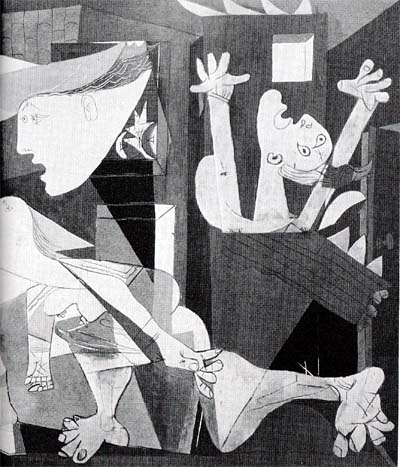

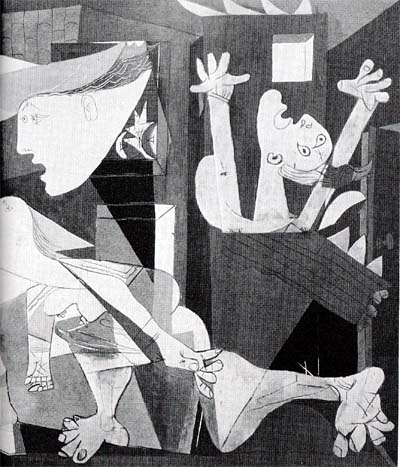

ゲルニカの右側部分

|

「そうですね。そのために、はるばる来たんですものね。私はいつでも自由に見れますけど。じゃ……」

何はともあれ、目的の展示室へと、先に立って歩き出した。

入口からすぐの廊下を右に進み、左折したとたんの大部屋がそこだった。

相当数の人々が、群がっているのでわかる。

みな、声もなく一ヵ所に立ちつくしている。そう簡単に動きそうもない。心得たもので前方の人たちは、立入り禁止のロープぎわにしゃがみこんでいた。

しかし超大作だから、かなりの人混みにもかかわらず、全画面を見ることができる。

「……!」

私は、思わず息を飲んだ。

「ゲルニカ」の横長の原画が、私を身体ごと吸い込むような迫力で、目の前にある。

もちろんその大ささや構図は、東京の東武美術館で見た原寸大の複製写真で、きっちりと脳裏(のうり)に焼き付けられているはずのものだったが、明らかにちがうと思った。

複製によって得た私の印象は、ひとことでいえば厳粛なまでに静寂だったが、本物は恐ろしいような躍動感に溢れていて、立体的なのだった。

登場人物たちは、何人かの女たちはもちろんのこと、中央部の馬から、その左側の牡牛までが、それぞれの声を発して渾然(こんぜん)と動き出すかのように見える。

みんな動いている!

と、直感できたのは、新発見だった。

時計の歯車やゼンマイではないが、みな組み合わさって動いているということは、生命があるということなのか。

画面の左隅で女に抱えられた幼児にせよ、折れた剣を握りしめて横たわる戦士にせよ、まだ死んではいない。

子供はぐったりと顔をのけぞらせて、白目をむいているものの、やはり、かすかに息をしているかのようである。

5 現代戦争の悲惨さ不気味さ top

しかし、見れば見るほど謎めいていて、不思議な絵画だった。

だから、いろいろな解釈が成り立つのだろう。

パリ万博の会場でも、見る者によって賛否両論に分かれたことも理解できなくはない。

六十年ほども前の時代には、それこそ革命的な作品だったのだ。

昨日、プラド美術館で見たゴヤ描く貴族たちのみごとな肖像画ではないが、一九世紀から今世紀はじめくらいまでは、絵は対象をリアルに描くべきであったのだろう。

やがて見たものを感じたようにとらえることに変化し、次にはその対象を自分のなかで再構成してみせる作画も登場してきたわけである。

ピカソの場合は、それらのプロセスを若いうちから、きわめて短期間にやってのけた作家だったのだ。

バルセロナで初期作品を見てきたから、創作活動の経過がよくわかる。

ピカソほど次々と画風を変えていった人も珍しい。

才能のあり余った彼にとっての作品は、駅の階段を数段飛ばしに駆け上るのに似ている。

きわめて大胆に既成のものを打ち壊し、否定しつつ飛躍に飛躍をかさねた末にたどりついたのが、キュービズム(立体主義)だったのにちがいない。

対象を一面からだけ見るのではなくて、ありとあらゆる角度からとらえて分解し、一枚の絵のなかに再構築するのがキュービズムだと考えれば、一見してわかりにくい絵も、また別な見方ができようというものだ。

「ゲルニカ」の場合、その大作に登場する人や動物たちは、やたらと手足ばかりが大きくグローブみたいだったり、目が横っちょについていたり、開いた口には歯がなかったりで、ちょっと見た目にはグロテスクな化物のようでもある。

背中に槍を剌された馬は、断末魔の叫びを上げているものの、その口から舌が牙のように突き出ている。

牡牛はちぐはぐな目で、どこに焦点があるのか、あらぬ方角を見るともなく見ている。

でも、と私は、「ゲルニカ」に注目しながら考えていた。

もし、それらの人物や動物たちが、リアルな決まりきった像であったとしたら、どうなっただろう。

渾然として躍動してくれただろうか。自由な動きがとれなかったのではないか。

画面は灰色と青味がかった黒とで、いわばモノクロだったが、もしここで赤や青の色彩が塗り込まれたら、どうなっていたことか。

画面のなかで、私たちになじみのあるものといったら、中央部からやや左寄りの上部に輝く裸電球一つしかない。

その照明の下に浮上したものは、ランプを手にして覗き込んだ女が、思わず絶叫したくなるほどのおぞましさだった。

女の手のランプは裸電球と接触しているので、照明はこの女によってもたらされたものとも考えられる。

もし女が登場しなければ、地獄部屋は暗黒のままだったのだから、やはリランプの光は自由と正義を象徴する希望の灯と受けとれる。 |

ゲルニカの中央部分

|

しかし、左側へ目を移すと、三角形のぎざぎざの火群(ほむら)と窓が開いていて、両手を上げて転落中か、さもなければ必死に喚き悶える女がいる。

すると、こちらは屋外なのか。

光のほうに這いずる女は、爆撃の燃えさかる家並から命からがらに逃げまどう姿か。平和の使者の鳩も、台の上で傷ついている。

見る人によって、様々に解釈できる「ゲルニカ」は、しかし全体として現代戦争の恐ろしさやむごだらしさ、悲惨さ不気味さを、余すところなく描ききっている――と考えるのは、おそらく誰にでも異存のないところだろう。

「スペイン戦争は、人民に対する、自由に対する、反動の闘いである。わたしの芸術家としての余生涯は、もっぱら反動と芸術の死に反対する絶えざる闘争であった。

ゲルニカと名づけるはずの、いま制作中の壁画においても、わたしの最近のすべての作品においても、私ははっきりとスペインの軍部に対する憎悪を表現している。

軍部こそはスペインを苦しみと死の海に投げ込んでいるのだ」(『ピカソ』大島博光)

「ゲルニカ」制作中にピカソはそう声明したが、キュービズムの手法で一気呵成(かせい)に描き上げた超大作は、存分にその目的を果たしたといえる。

いやいや、巨匠亡きあとも現在から未来にまで、油断すれば惨劇は繰り返される、という警鐘を打ち鳴らし続けているのではあるまいか。 |

ゲルニカの左側部分

|

6 東京大空襲の“炎の夜”に top

いくら見ていても見あきることのない絵画だったが、鑑賞時間は限られていた。

ここだけは異例中の異例で、数分おきにチャイムが鳴る。

すると立入り禁止ロープの両端に立っている警備員からすぐに退場を命じられる。

渋滞を解消できないからだが、T氏の話によれば、いったん入口に戻って、また引返してくる客が多いのだそうだ。

それにしても、防弾ガラス付きでなくてよかった、と私は心ひそかに思った。

もしガラス面で被われていたら、巨大な水槽に入れられたのと同じで、画面の登場人物たちは水底深く沈められて、もがき苦しんでいるようにも見えたことだろう。

それではピカソの訴えようとしたテーマは、別な受けとめ方をされたかもしれない。

少なくとも、ゲルニカ爆撃の惨禍は、いささか遠のいたはずである。

幸いにして、直接に対面できた原画の迫力は大変なもので、ピカソがパリで様々な情報から得たゲルニカ爆撃のイメージは、その作品を通して、どれほどかの追体験ができる。

もちろん感じ方の度合いは人それぞれだろうが、私の場合は、どうしても自分の空襲体験と重複(ちょうふく)してしまうのだった。

バスク地方の小さな町の人々にもたらされた「苦しみと死の海」のその延長線上に、一二歳だった私の目にうっった凄惨な“炎の夜”があるのだから。……

ふいに、私は思い出していた。

焼けただれた空と、群れ飛ぶ敵機とを。

それは高度一万メートルを白魚のように美しくやってきたあのB29かと疑うばかりにばかでかく、しかも残虐そのものだった。

翼も胴体もぎらぎらと真紅に怪しく映えているのは、地上の火災を乱反射してだった。

噴出する火炎と黒煙の裂け目から、いきなり一機が眼前に登場し、突っ込んでくる。

ああっと思った瞬間に、何十台ものジャリトラが、一斉に荷をぶちまけたような怪音。

数ヵ所にどっと火焔が吹き上がる。

家屋を貫通していく火群(ほむら)と黒煙の速度と音響は、この世のものとは思えぬほどだった。

またもや一機が、赤紫の火焔(かえん)の裂(さ)け目から現われた。とみるまに、なにやら無数の光のかけらが……。

「伏せろ!」

誰かが叫んだ。その声より早く、本能的にしゃがみ込んで身を縮めた。

あっ落ちてくる! と、ただそれだけを思った。 |

ゲルニカ町発行の

リーフレットの表紙

|

短い炸裂音とともに、閉じた瞼に光箭(こうせん)が走る。

すぐ反射的に目を問いたが、あたりの光景は一変していた。

ああ、と私は目をむいた。歩道のきわで、誰かが火の塊(かたまり)となって、両手両足を振りながらコマのように回転している。

断末魔の人は、火を振り切ろうと必死にもがいて暴れる。

めらめらシュウシュウというすさまじい響きは、焼夷弾の飛沫(しぶき)を全面に浴びた人の燃焼するそれだった。

奇跡的に助かった幼女が、燃える男の横に棒立ちになっている光景は、半世紀も過ぎると、いつか見た恐ろしい悪夢のブレーンのようでもある。

あまりにも遠い日の記憶で、もういい加減に思い出すことも少なくなっていたのだが、ピカソの「ゲルニカ」で、心身ともにいきなり荒々しく鷲掴(わしづか)みにされたまま、一九四五年三月一〇日未明に引戻されてしまった。

一夜にして一〇万人の生命が失われた“炎の夜”である。

「入口へ戻って、再度見るとしますか。それにまだダリやミロの現代作品もありますが」

と、T氏が横から親切に言ってくれたが、私は静かに首を振って答えた。

「いえ、結構です。もう充分ですよ……」

top

****************************************

|