|

****************************************

Index 一話 二話 三話 四話 五話 六話

一話 岩画の世界と仏の道

|

賀蘭山の岩画を学生たちと見学

1 賀蘭山の岩画 top

中国の西北には内陸アジアにつうじる大砂漠や犬草原が広かっている。 遊牧民(ゆうぼくみん)と狩猟民(しゅりょうみん)の世界である。

中国の文明は黄河(こうが)流域の農耕民(のうこうみん)を中心に発達したが、黄河中流の西側には屏風(びょうぶ)のようにけわしい山脈がたちはだかり、遊牧民たちの世界との自然な境界線になっている。 |

岩画の谷を行く

|

賀蘭山(がらんざん)である。

平均高度は一五〇〇メートルから二〇〇〇メートル、南北二〇〇キロにわたり、黄河に寄り添うようにえんえんと延びている。

灌漑(かんがい)によって黄河の水が利用できる東側が農耕民の世界、西側がモンゴルなど遊牧民の世界である。

山脈には谷や鞍部(あんぶ)など細々としたきれ目がある。

ちょうど器(うつわ)の割れ目から水がこぼれでるように、ここから西、北方の遊牧、狩猟民族が文明と富にひかれて農耕地帯に侵入してきた。

進入路はまた文明の行き交う道ともなり、外来の宗教や文物(ぶんぶつ)が運ばれた。

大砂漠や大草原はきびしく人間の往来(おうらい)を拒絶(きょぜつ)するように見えるが、山々の雪解け水の形成するオアシスを飛び石の上うに伝われば遠く西方のオリエント世界やロシアとの交流も可能なる。

こうして賀蘭山の東の寧夏(ねいか)地方は、南の河西回廊(かせいかいろう)や北の草原の道など主要な東西交通路につらなり、人とモノが行き来し、珍しい文物だけでなく、思想−仏教、キリスト教、ゾロアスター教、イスラム教などの宗教も運ばれてきた。

とくに四世紀初頭から約一世紀半は、匈奴(きょうど)など牧畜(ぼくちく)・狩猟をこととした五つの異民族(五胡=ごこ)が華北(かほく)に侵入してこの国をたて、これまでの漢族による中国統治の流れを大きく変えてゆく転換の時代であるが、仏教もこの頃から中国の文化や地域の歴史に様々な痕跡(こんせき)を残すようになる。

賀蘭山は中国の行政区画では寧夏回族自治区に属する。

自治区の中心が黄河の水に恵まれて農耕が発達した寧夏平原である。

現在五四〇万人といわれる人口の一八%は回族――古く西方から移住したイスラム教徒の流れを受けつぐ人たちである。

秦(しん)の時代にはここに郡がおかれるとともに、匈奴など北方民族の侵入を防ぐため黄河沿いに長城(ちょうじょう)が築かれた。

賀蘭山は鋭い岩峰とごつごつした岩肌(いわはだ)が目立つ山だが、その岩肌には北方民族の残した独特の画が刻まれている。

岩肌を削り線で描かれた素朴な画である。

岩画は新石器時代から数千年にわたって描かれたもので山脈一帯に広く分有している。

しかし時代と場所を超えたいくつかの共通性が見受けられ、岩画を描いた人たちの生活を偲(しの)ぶことができる。

画の描かれるのは岩の表面である。

それは刻みやすく保存も楽だからだろう。

また画の描かれるのは峡谷の南に向した岩肌や、日当たりのよい岩の斜面であることが多い。

これは長時間の製作中に体が冷えないようにするためとも、見つけやすくするためとも説明されている。

岩画のつくられる場所として多く選ばれるのは、泉から水があふれ草地にむかって流れでる峡谷で、羊飼(ひつじか)いや狩人(かりうど)たちが仕事の途中で休みにたちよる谷あいである。

岩画がもっとも多く発見されたのは万里の長城の近くであるが、これは元々遊牧民や狩猟民の土地に長城がたてられたことをものがたっている。

私たちが、賀蘭山の岩画を見に出かけたのは、察夏回族自治区の省都、銀川(ぎんせん)からであった。

街をでるとまもなく道は大小の石がゴロゴロする悪路となり、途中で車をかえなければならなかった。

岩稜(がんりょう)がのしかかる小さな谷の入口に、「賀蘭山岩画」の標石がたっていた。

地元の村長さんは、ここを村おこしの目玉にしたいと考えていたが、悪路によるアクセスをどうにか改善しなければ人を呼ぶのはむずかしい。

谷には一〇センチほど新雪がつもり思いがけないアルペン的な風貌をのぞかせていた。

雪と岩のモノトーンの世界となった峡谷には、きびしい表情があった。

新雪を踏み分けてゆく 谷あいの

岩画に人は 何祈りしか

|

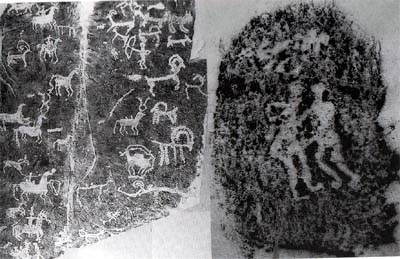

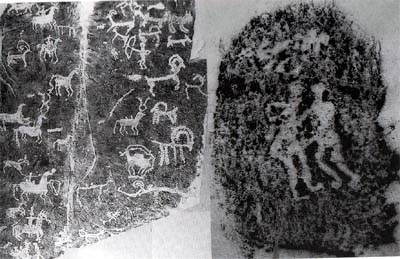

賀蘭山岩画拓本。春秋戦国時代(寧夏回族自治区)

|

賀蘭山岩画の現場

|

雪に足をとられながら、岩の間を縫って谷にはいると、文字を知らない古代の人々のメッセージがいたるところにあった。

宇宙人を思わせる人面(じんめん)は奇妙におどけた表情で我々を迎えた。

動物を描いた稚拙(ちせつ)な画もあった。

作者はどんな思いを伝えたかったのだろうか。

不思議(ふしぎ)な文様(もんよう)が谷間をアブストラクトな世界に変え、狼(おおかみ)から子供を守る羊の姿も岩肌に残されている。

西夏(せいか)の文字が刻まれており、これだけはアイデンティティがハツキリしていた。

大陽の光りにのりて くだりしか

宇宙人めく 岩画の人々

天空を飛天とともに 翔けりしか

岩画の顔の 奇しく楽しく

子をおもう 羊のこころ 今に伝う

岩画をかきし 人のこころは

賀蘭山の岩画。人か花か |

西夏文字のある岩画 |

たしかに岩画は南向きの露岩(ろがん)や崖(がけ)に描かれたものが多く、暗い部分よりも岩肌の明色の部分を選んでかかれていた。

単純な線による記号に近い画なので、暗い谷のなかでも見つけやすかった。しかし何をかいたのか、モチーフには謎が多く、人を想像の世界にいざなう。

私たちの見た賀蘭山口の岩画は、人面が多かったが、岩画のデザインは全体としては動物のモチーフが多いとのことであった。

それはいうまでもなく岩画をつくった人々の生活の反映である。

狩と牧畜(ぼくちく)に関するモチーフが多く、また遊牧生活の中での自然や日常生活も描かれた。

戦争の場面もあったが、放牧地をめぐる争いであったり部族間の闘争(とうそう)であったようだ。

性的なモチーフは、繁栄(はんえい)と豊穣(ほうじょう)の祈りと直結するものであろう。

岩画は作者たちの経済、文化生活を映すとともに彼らのこころをも伝えていた。(許成・衛忠編著『賀蘭山岩画』北京・文物出版社、一九九三年)

岩画は中央アジアを中心にユーラシア犬陸に広く分布している。

多くはアニミズムの世界観を反映したもので、呪術的(じゅじゅつてき)意味が強いとされているが、研究は少なく何のために描かれたかは諸説がある。

|

羊とともに塔めぐり(拝口寺)

賀蘭山には明(みん)、清(しん)の時代のものも少しあるようだが、モチーフは一変して仏教的なものになり、アニミズムの世界とは決別(けつべつ)する。

その境目は、文字の出現の象徴する西夏の時代であった。

岩画のある賀蘭山口の近くに拝口寺(はいこうじ)という部落(ぶらく)があった。

岩画を見た帰りによったが、仏塔(ぶっとう)が二つたっていた。

一九八六年に調査が行われた結果、西夏時代にたてられた寺院のあとであることが分かった。

拝口寺という名前のように人々の精神を支配するのが呪術的な思想から仏を拝(おが)む教えに変った証(あか)しがこの仏塔であった。

拝口寺を訪れたとき、朝からの曇天が急に晴れはじめた。

高さ三〇メートルあまりの塔は残雪の残る大地に青空を背景としてくっきりとそびえ、軒下の装飾の色彩も鮮やかであった。

モノトーンに近い岩画の世界に身をおいた後だけに、豊かな色彩は感動的でさえあった。

塔の中にも豊かな色彩があった。

本尊としてあでやかに彩色された観音像(かんのんぞう)が安置(あんち)されていた。

膝に小さな赤ん坊を抱いた姿は、マリア像と見まがうばかりであった。

もちろん現代のものであろうが、寧夏には仏教とともに西方の文物がもたらされていたから、あるいはキリスト教的な図像の影響かと空想したくなるような斬新さがそこには感じられた。

塔は八角形のレンガつくりで一三層の軒が、文字どおり軒を接して上下に連なっていた。

塔の基部は四角い石畳が塔を囲んでいる。

塔を見学していると石畳にたくさんの羊が集まってきた。

学生たちは羊まで歓迎して寄ってくると喜んでいたが、実際には石畳が羊の餌場(えさば)になっているためであった。

清朝が回教徒の反乱をおそれて銀川の町から追放したので、イスラム教徒は居住地を山間にもとめた。 |

拝口寺の仏塔をみる

拝口寺の観音

|

拝口寺の村人は放牧を生業(せいぎょう)とするイスラム教徒らしかった。

寧夏は寧夏灘羊(たんよう)と呼ばれる良質の毛皮の産地としても有名であるが、遊牧世界から引き継いだ文化もしっかりと根をおろしている。

2 西夏の名残 top

銀川はかっての西夏の都、興慶府(こうけいふ)のあとである。

西夏(一〇三八〜一二二七)はチベット系のタングート人が建てた国で、大夏王国(大白上国)と称した。

宋(そう)からみて西にあるので西夏と呼ばれたのである。

タングート人は元々遊牧生活を送っていたが、黄河の流れに沿って東北に移住し、その間に農耕民化もすすんだ。

唐(とう)王朝の末期には農民反乱の鎮圧に手を貸して、首長は李(り)という姓を与えられた。

宋王朝のもとで形のうえでは宋にたいして臣下の礼をとったが、実質的には宋および北方の逡(りょう、のち金)と並立した大国で、和平の約束と引き換えに宋から毎年多額の銀、絹、銭、茶を与えられた。

この間、有利な地理的位置を利用して西方と宋、逡、金との間の仲介(ちゅうかい)貿易で大きな利益を得て、東西貿易の幹線ルートである河西回廊にまで進出した。

銀川から黄河を上流にさかのぼるとやがて甘粛(かんしゅく)省の省都、蘭州(らんしゅう)に達する。

西安から西に向かう旅人はここで黄河をわたり、河西回廊にさしかかる。

河西回廊とは黄河の西の回廊地帯という意味であるが、狭い回廊地帯の北側には四〇〇〇メートル以上の高峰が連なる祁連(きれん)山脈がせまり、南からはゴビと呼ばれる半砂漠が広がってくる。

しかし祁連山脈の南麓には、高峻な山々の雪解け水を水源とするオアシスが裁くの中に点在し、オアンス都市を伝えば回廊を通過して西の世界(西域)に向うことができる。

河西回廊はシルクロードの東端なのである。

漢の武帝(ぶてい)(前一四一〜八七)がここを占拠していた匈奴を撃退し、そこに武威(ぶい)、張掖(ちょうえき)、酒泉(しゅせん)、敦煌(とんこう)の四郡を設置してから直接漢民族の支配が及ぶようになった。

西夏の勢力を河西回廊に広げ東西交易の巨利をにぎったのは、はじめて皇帝を袮した李元昊(りげんこう、一○○三〜四八)である。

彼は西夏王の子として生まれたが、文に優れ武に秀でていた。

仏教の教義につうじ机のうえにはいつも法律の本をおいていたといわれている。

強烈な民族意識をもち、みずから皐帝を名乗り宋に対抗する犬帝国の建設をめざし、二〇〇年におよぶ西夏帝国の基礎をつくった。

彼は河西回廊に出兵して甘州(かんしゅう、張掖)、粛州(しゅくしゅう、酒泉)、沙州(さしゅう、敦煌)などの要地を手に入れた。

当時、これらの要地を拠点にシルクロードの中継貿易を牛耳(ぎゅうじ)っていたのはウイグル人の商人であった。

西夏は彼らをうまく支配下において、ますます富み強力な軍事力を持つことができた。 |

西夏王陵をみる。おそらく李元昊の墓

|

李元昊の民族主義は、文化の面でもつらぬかれた。もっとも有名なのは西夏文字の制作である。

漢字の構成と似て冠(かんむり)、偏(つくり)、旁(へん)を組み合わせた文字で六〇〇〇字余りある。

一〇三六年に国定文字として公布され、西夏滅亡後まで使われた。

察夏考古研究所での説明によると、李元昊に命じられた僧は、少数民族の女性を集め、その服飾にヒントをえて文字の原案を考えたということであった。

たとえば水偏に重(い)を組み介わせて「沈む」を意味する文字とするなど簡単かつ素直な発想がおもしろい。

西夏文字の解読が一挙にすすむのは、二〇世紀初めに西夏語と漢語の対訳辞書が発見されてからであった。

当時の商人が懷に入れて日常的に使ったと思われるわずか十数枚のポケット辞典であったが、発音も書いてあった。

中国やチベットなどの西夏文字による書物の翻訳がたくさん各地に残っているが、とくに目をひくのは多数の仏典の翻訳で、西夏の支配者の仏教にたいする深い傾倒を伝えている。

西夏の王たちの墓は、銀川から約三〇キロ西にある。

賀蘭山が間近に見えるというので楽しみにして出かけたが、厚い雲が垂れ込め、おまけに賀蘭山の降雪のせいか銀川の街なかにも風花が舞うありさまであった。

遊牧の民の築きし 街をてて

風花のなか 王陵にゆく

賀蘭山 雲のヴェールに顔かくし

王陵守る 含羞(がんしゅう)の山

|

西夏王陵

|

王陵は、東西四キロ、南北一〇キロの範囲につくられた。

外城は黄河の水害を防ぐため堅固につくられたが、内城は半ば開放的で南が開いていた。

約二〇〇年続いた西夏王朝九代の皇帝の墓がここにある。

一〇代目の皇帝はチンギス・ハーン(一一六七頃〜一二二七)に殺されたのでその墓はつくられなかった。

このとき首都興慶府も落とされて西夏王国は滅びた(一二一七年)。

王陵には、現在土を固めた円錐形の王墓とやや小さい陪塚が七〇基あまり残っている。

陵園は地上部分は豪華につくられたが、地下は簡素であったという。

これは鳥葬の名残だということであった。

鳥葬は今でもチベットなどで行われ、死体を山野に放置し鳥に食わせ遺骨だけ持ち帰って埋葬するやりかたである。

西夏が滅びたあと、元王朝(一二七一〜一三六八)を治めて全中国を統一したフビライ(世祖、在位一二七一〜九四)が一〇万の軍隊をつかわして土陵を破壊した。

いまは高さ二〇メートルほどの円錐形の土の塔が残っているだけである。

貴人や寵臣を葬った陪塚に比べると王陵はひときわ大きく立派であった。

周りに瑠璃(るり)瓦の断片が散らばっていたというから、かっては垣根か軒が瑠璃色に燦然(さんぜん)と輝いていたのだろうか。

しかしその面影はもはや失われている。

ゴビのなかにいくつかの草がわびしくたっているだけである。

王国の滅亡とともに、西夏民族そのものも歴史の中に姿を消してしまった。

その裔(すえ)の人たちを訪ねる試みもあまり成果をあげていない。

李元昊 勇者の陵台いまは朽ち

文字のみ伝う 草創の覇気(はき)

3 ペルシアの銀器 top

寧夏回族自治区の南の中心は固原(こげん)である。

銀川から清水河を経て西安へ向う交通の要地として古くから開け、すでに漢代に高平(こうへい)県がおかれた。

その後、西夏など異民族の支配を受けたこともあるが、明・清の代になっても中原地方の防衛拠点として重視された。

銀川から固原までは、二八〇キロにおよぶバスの旅であった。

はじめ黄河に沿ってすすむが、やがてその支流、清水河に沿って一気に南東に向かう。道が六盤山(ろくばんざん)にさしかかるころ固原につく。

この道は、古くは西、北方の異民族が長安をめざした侵攻路でもあった。

すでに戦国時代に固原の北に長城が築かれた。

版築(はんちく)という方法で土を突き固めた高さ二〜三メートルの城壁と深い人工の空掘りとを組み合わせた長城が、今でも平坦な土地にどこまでも延びている。

秦の始皇帝の曽祖父(そうそふ)にあたる昭王(しょうおう)がつくったものといわれている。

長城が道路によって切断されているところでバスを止め上にのぼると、北には畑と木立が平和な広がりを見せてた。

始皇帝もここに立ちしか 長城に

匈奴攻めくる まぼろしを見る

固原は歴史上むしろ原州(げんしゅう)の名前で知られている。

原州が敵の手におちると、長安では貴人が避難の準備をはじめたという。

後漢末に関所が設けられた東の潼関(どうかん)とともに、長安を中心とする中原地方を守る最大の防衛拠点であった。

固原の博物館には、清代の原州城の模型があったが、ひときわ堅固につくられ、この時代になってもなお重要な拠点としての意義を失わなかったことがうかがえた。

固原の人口は五〇万人たらずで、ほぼ銀川に匹敵(ひってき)する規模の町である。

町には白いイスラム帽をかぶった人の姿が目立ち、店先に羊肉をぶら下げたイスラム専用の肉屋がにぎわっていた。

固原博物館の展示。壁画の女性

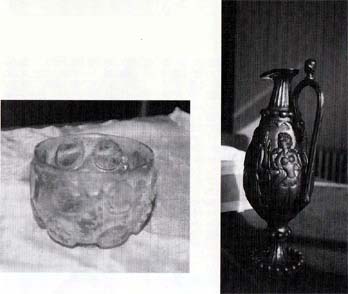

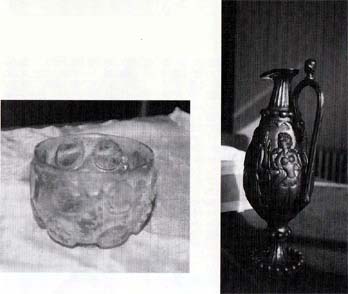

ペルシアのガラス椀(左)とペルシア銀器(右) |

固原博物館の展示。朱雀の図 |

固原を訪れた最大の目的は、固原博物館の展示を見ることであった。

固原では一九八三年に、原州古墓群と呼ばれる墳墓の発掘が行われた。

一五〇〇年ほど前の墓である。

とくに北周(ほくしゅう、五五七〜八一)の将軍、李賢(りけん)の墓からペルシアの銀器、多数の陶俑(とうよう)、壁画など重要な発見があった。

北周はペルシアの影響を強くうけた王朝で、華北を統一し隋(ずい)による全国統一への道を開いた北朝最後の王朝である。

李賢は五六九年に六六歳で死んだが、その一族は固原を拠点とし、強力な軍事力で北週の制覇(せいは)を支えた。

出土物のうち最大の目玉は、ペルシア(イラン)の銀器――鎏金銀瓶(しきんぎんぺい)である。

展示されているのはレプリカで、絹の白布に包まれた本物は大事に木箱に納められていた。

我々がこの貴重な銀の水差しを見ることができたのは、銀川からの長いバス旅行をわざわざ同行してくださった寧夏考古研究所の衛忠(えいちゅう)さん(現副所長)の助言があったからであった。

係の人がうやうやしく箱から取り出すと、千数百年前の銀の水差しは重厚な光を放った。

注ぎ口の形が単純で首が細長く胴が丸いササン朝ペルシア独特の気品をたたえた逸品である。

この形のものは奈良の正倉院にもあるが、装飾のない白ガラスの実用品である。

しかもこの水差しの胴には、三人の佳麗(かれい)なギリシア風の人物が明快な線で打ちだされていた。

三美神 刻みし銀器 古き代に

ペルシアの民の 運びきしもの

固原の町、農民の市 |

固原の町。イスラム教徒の姿が目立つ |

あとで写真をよく見ると、人物には武器を手にした男がふくまれている。

三美神であろうはずはない。

私が思わずギリシアの神々と結びつけたのは、同時に出土したビザンティン(東ローマ)の貨幣やローマングラスの椀が展示されていたからであった。

円い文様を刻出した緑色のカットグラスが展示されていたが、似たようなササン朝ペルシア様式のガラス椀も正倉院にある。

日本も当時東夷(東の野蛮人)として蔑(さげす)まれた辺境の国であったが、奈良時代の天皇が愛用していた品々と同じ様式の水差しやガラス椀を、西戎(せいじゅう、西の野蛮人)の地と蔑まれた中国の辺境都市、固原で見つけたのは驚きでもあり、喜びでもあった。

ササン朝ペルシアは七世紀にイスラムによって滅ぼされるまで、四〇〇年にわたり西アジアを支配したが、中国との関係も密接であった。

イラン系のソクド商人は、中国と西方諸国との交易に大きな役割を果たしていたし、国教とされたゾロアスター教(拝火教)は南北朝時代に華北にも流行し祆教と呼ばれた。

隋や唐の時代には公式に認められ、長安などの都市には祆教の寺院が建てられた。

政治的にも滅亡後のササン朝の王子が長安にきて、唐の皇帝の力を借りて再興を図る一幕もあった。

このように考えると、鼻が高くひげを蓄えた緑眼のソクド商人たちが、ラクダのキャラバンを率いて原州の町をさかんに行き交う光景が目に浮かんだ。

固原はシルクロード上の国際都市でもあったが、一方では貴族的な長安の文化とはちがう野趣のある文化をも発達させていた。

そのことがよく分かるのは、古墓に描かれた壁画である。一番驚いたのは、四神のひとつ、朱雀が正面からいきおいよくかかれていたことである。

四神は、象徴的な動物の姿で、四つの方位をあらわすことで死者の住む墓の中の小宇宙を示す。

朱雀は南の方位を象徴する鳥であるが、激しく挑みかかるようにかかれ、この墓をつくった人たちの荒々しい生気を感じさせた。

壁画の女性も下膨れの長安風の美女ではなく、やや角張った丸い面立ちの女性で、現実をしっかり見つめるような視線の持ち主であった。

4 旅人を見守る仏たち top

固原の西北五五キロ、車で一時間はどのところに須弥山(しゅみせん)がある。

甘粛省に抜ける六盤山越えの道の北端にあたる。

清(しん)の時代に編纂された『甘粛通史』という本には「州北九十里、須弥山上に古寺あり、松柏郁然(いくぜん)、即ち古石門関(せきもんかん)の遺址なり」(第一〇巻)とある。

隋唐の時代、石門関は天下の七関のひとつとして長安(今の西安)に往来する交通の要衝(ようしょう)であった。

「古寺あり」とかかれた石窟(せっくつ)寺院は、八つの峯の崖に東南を向いてつくられている。

南北一八〇〇メートル、東西七〇〇メートルにわたって散在しているので、全部まわるとすればきびしい登山を強いられることになる。

大仏楼、子孫宮、円光寺、相国寺、桃花洞などの石窟寺院群に分かれるが、石窟は起伏の複雑な須弥山の山崖を利用してつくられ、現存するものだけでも二三一窟におよぶ。

須弥山石窟は、地震の被害や自然の風化はあるにせよ比較的よく保存され、しかも成熟した技法による大型の仏像が多く残っている。

砂岩質の石も精巧な仕事に有利であった。

しかし一九五〇年代まであまりその存在は知られなかった。

須弥山石窟について書いた文章があまりなかったこと、アクセスの困難な場所にあったことなどが理由としてあげられている。

固原の町自体が険しい山々で囲まれているが、固原から石窟に向かう道は、石門川をさかのぼるにつれて奇怪な相貌を呈してくる。

黄土の谷に赤士の山がせまり、月世界を思わせるような風景が車窓に広がる。

山赤く黄土の地裂け 人外の

荒涼のなか み仏は住む

|

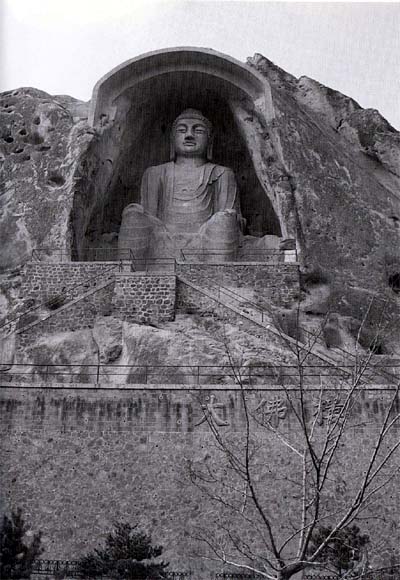

須弥山の光りの中に浮ぶ仏

|

須弥山に残る江上波夫氏の詩碑

|

谷の奥に須弥山石窟があった。

ところどころに生えた松などの常盤木(ときわぎ)とうっすらとみえる残雪が山の険しい表情を和らげていた。

入口の壁に江上波夫さんの詩碑がかけられていた。

須弥山石窟

諸仏来迎

新緑桃花洞

恵我至福

|

須弥山石窟には

仏たちが現れ浄土に迎えてくれる

新緑の桃花洞は

私に最高の幸せを授ける

一九八九年五月 江上波夫 |

アジア水平洋戦争が終わり私が短い軍隊生活から大学に戻った時、江上さんはまだ若い東洋史の助教授であった。

「騎馬民族説」で日本の古代史学界を驚かせるより数年前であった。

講義のテーマはたしか「エフタル民族史」であった。

エフタルは五世紀半ば頃から、一〇〇年ほどインド、南ロシア、中国、ペルシアをむすぶ貿易上の要地、ヒンドゥークシュ山系一帯に拠(よ)って繁栄した中央アジアの遊牧民族である。

中国では西戎(せいじょう)のひとつとされたが、まさかその西戎の地で旧師の詩に出合おうとは思わなかった。

まさに奇遇(きぐう)であった。

石窟の造営は北魏時代(三八六〜五三四)の末からはじまったが、北周時代のものが規模も大きく、造像技術も精密となり突出した価値をもつ。

六世紀末に北周の実権をにぎっていた楊堅(ようけん、隋の文帝、五四一〜六○四)が帝位を奪って隋王朝(五八一〜六一八)を開いたが、北周、隋から唐にかけての時代が須弥山の最盛期である(寧夏回族自治区文物管理委員会・中央美術学院美術史系諞『須弥山石窟』北京・文物出版社、一九八八年)。

北周の石窟のうちでもっとも大きいのは、五一窟である。

奥行きが一八メートルで主仏の高さも七メートルある。

大型の中心柱の各面や左右正面の壁に仏や菩薩の姿がたくさん見える。

かって地震により主室の四分の三が崩壊し、その後修復が行われたものの、予期しない洞内の崩落によって広い窟内の光の具合は微妙に変化した。

おそらくそのせいでほの暗い室内で、奥の壁の座仏だけが光の中に浮かび上がって見えた。

闇の中に浮かんだ仏の顔は、すべてを知るものの厳しさと衆生(しゅうじょう)を見守るやさしさをたたえていた。

中国風の寛潤(かんかつ)な衣服をまとい、中国の風土に溶け込んだ落ち着きと静けさがあった。

一筋の 光に浮かぶ み仏の

おんかんばせに 永久(とわ)のほほえみ

須弥山のけわしい崖も石窟が広がっている |

須弥山8つの峰に石窟がつくられた |

須弥山の石窟で最も多いのは、唐(六一八〜九〇七)の時代につくられたものである。

江上さんの詩にある桃花洞には唐の盛んなときにたてられた大規模な石窟がある。

しかし一番奥深い崖の上にあるので割愛した。

国際都市長安を中心にシルクロードの栄えたこの時代には、石門関をとおる人々も増え、険峻な山中で難に遭う人々も増えたのだろう。

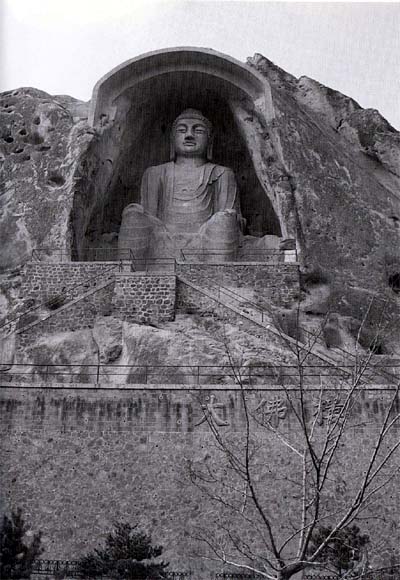

街道を見下ろす崖に大きな仏像がつくられた。高さ二〇・六メートルの弥勒菩薩(みろくぼさつ)の坐像である。

仏をすっぽり覆う大きな窪みの前には唐代に楼閣がつくられ大仏楼と命名された。

大仏は完成した技法でつくられ、旅人の心の安らぎをいざなうような威容(いよう)をたたえている。

石門関 険しき道の 大仏は

漂泊の旅 見守りている

|

旅人を見守る大仏

|

須弥山石窟。威厳と流麗さをかねそなえた唐代の仏

|

5 黄土高原へ top

固原に別れを告げた私たちのバスは、六盤山を越える。

名だたる険路でチンギスハーンもここで病を得て死んだ。

首夏攻めの途中の二三七年、西夏最後の王が降伏を申し出た直後であった。

ハーンの遺骸は棺におさめられて、モンゴルに帰還したが、その死は極秘とされた。

遺骸を運ぶ途中で出会った人はすべて殺されたという。

モンゴルへの遺骸の旅は、私たちがきた道を逆にたどる旅だったのだろうか。

六盤山はまた現代史の舞台にもなった。

一九三五年、内戦中の中国共産党は国民政府の攻撃を避け根拠地を陜西省北部の延安(えんあん)に移すために、一万キロにおよぶ大西遷(せいせん)を行った。

六盤山越えの困難は、長征の物語のなかでも語り草のひとつになっている。

抗日の拠点もとめて 六盤山

越えし歴史を 残雪にしのぶ

|

黄土地帯六盤山

|

いまは頂上近い峠道はトンネルになっていて、車が盛んにゆきかっていた。

峠からのくだりは典型的な黄土高原の風景のなかの旅であった。

黄土高原は黄河中流域に横たわる標高一〇〇〇〜一五〇〇メートルの広大な高原で、万里の長城を北限とし南は西安近くの平原にまで達している。

西北の砂漠から強い偏西風によって運ばれた細かい土砂が長い間に堆積してできたもので、黄土層の厚さは大部分の地域で数十メートルないし百数十メートルに達する。

黄土は水の浸食に弱いが、乾燥すると固くなり崩壊しにくいために垂直な谷壁をもつ雨裂(うれつ)を生じ深い谷が発達した。

夏の集中豪雨によって浸食されやすく、華北平原の洪水の原因になる。

しかし灌漑により農業用水を確保することて肥沃な土壌に早くから農耕が発達した。

事実黄土高原は黄河文明を生み出しその母となった。

黄土高原は見渡すかぎり黄土の色におおわれ家も村ち黄土の色であった。

たまに子供の服装の彩りを見るとほっとしたほどである。

しかしこの旅はまた自然に対する人間の戦いを実感する旅でもあった。

深い谷から山の頂上まで、隙間もなく段々畑で埋めつくされていた。

起伏の豊かな黄土高原の風景は、一面に広がった段々畑の風景でもあった。

農民がこれだけ雄大な段々畑を作るのに要した時間とエネルギーは想像を絶した。

この風景を見ていると、黄河文明の原点こそ、この数千年にわたる農民たちの労働であったという単純な事実を思い知らされる。

天に向かい 段々畑 重畳す

黄土の村の 彩りは子ら

耕して 耕してまた 天にいたる

黄土の畑 麦・ 青みそむ

六盤山を抜けるとそこはもう甘粛省であった。

道は間もなく天水につく。

ここは渭水(いすい、渭河)の上流であり、この川を下ればやがて長安(西安)である。

top

**************************************** |