|

****************************************

Index 一話 二話 三話 四話 五話 六話

|

三話 回廊の果てるところ

1 陽関への想い top

中学の漢文の時間に習った王維(おうい、七〇一〜六一)の有名な詩がある。

王維は唐中期の詩人、絵描きとしても一流であったから、その詩は絵画的な描写に優れきわめて印象に残りやすい。

当時、西域におもむく知人があると、長安の都から西、渭水(いすい、渭河)まで送り、渭水の北岸にある渭城(いじょう)に一泊して別れを惜しんだという。

その朝の光景である。 |

敦煌の町を行く自転車に乗ったアベック

|

渭城の朝雨 軽塵をうるおす

客舎青青として 柳色新たなり

君に勧む さらに尽くせ 一杯の酒

西のかた陽関を出づれば 故人なからん |

渭城の朝、さっと雨が降り、うっすら積もった埃を洗い流した。

宿屋の緑は生き返り、別れに送る柳の一枝も色あざやかだ。

さあ、もう一杯やらないか。

西に向かい陽関をこえれば、飲み交わす友 などいないのだから |

王維が別れを惜しんだ友だちは、主命を帯びて西域に向かう旅に出るところであった。

道は渭水に沿って西に向かい、やがて黄河を越えて河西回廊に達する。

回廊の果てに漢民族の世界と西の世界を分かつ関所がある。

そのひとつが陽関(ようかん)である。

陽関の向こうは王維が「故人(とも)なからん」とうたった異民族の世界であった。

王維の詩には長安のある渭水平野の鮮やかな緑と、陽関の西に広がる沙漠の不毛の色との対比も感じられる。

それによって荒涼(こうりょう)とした異域におもむく友をきづかう気持ちがおのずから浮かび上がる。

|

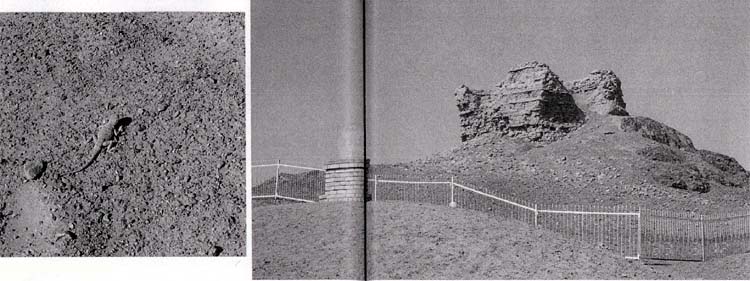

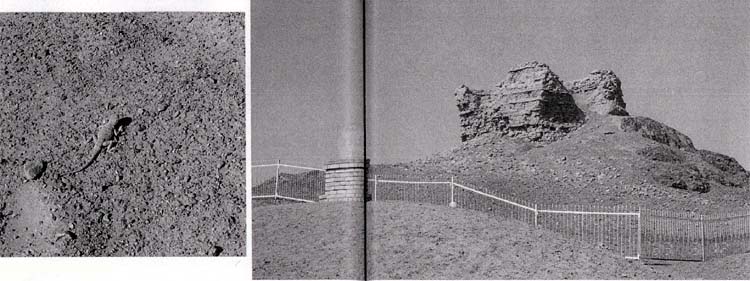

砂漠の中のトカゲ 陽関。砂漠の中に万里長城の烽火台が一つ残っている

|

この詩を習ったのは、ちょうどアジア太平洋戦争のはじまるころであった。

日中戦争のゆきづまりが生んだ重苦しい雰囲気(ふんいき)のなかで、国民の夢をかきたてるように「大東亜」(だいとうあ)とか「南進」とかいう文宇がおどり、「世界史」ブームがあった。

その多くが国策に便乗したものであったが、そのなかでこれまで日本人の世界認識の盲点(もうてん)であった西アジアや中央アジア――乱暴な言い方をすればシルクロードの世界――に注目する主張があらわれた。

西洋、東洋という以外に中洋という呼び方でこの地域の世界史的な独自性を強調する学者もあった。

回教圈とか乾燥アジア史とかいう耳慣れない言葉も新鮮であった。

漢の武帝につかえた勇将を主人公とする中島敦の小説『李陵』が評判になったのはその少しあとであった。

李陵は、河西回廊で匈奴(きょうど)とたたかい捕虜となった。

そのような時代の雰囲気のなかで、幼稚な中学生であったにせよ、私には王維の詩が陽関の向こうに広がる未知の世界のアドペンチャラスな雰囲気を暗示しているように思えた。

私が紅顔(こうがん)の中学生のころ憧(あこが)れた陽関の地に立つことができたのは、すでに自髪の老書生となってからであった。

|

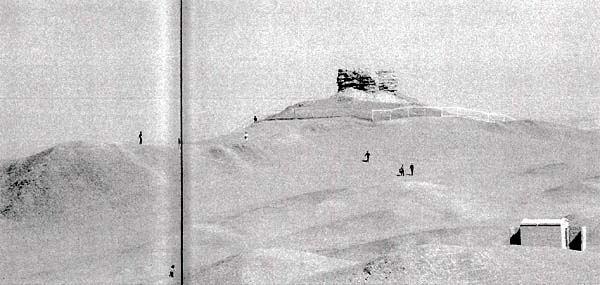

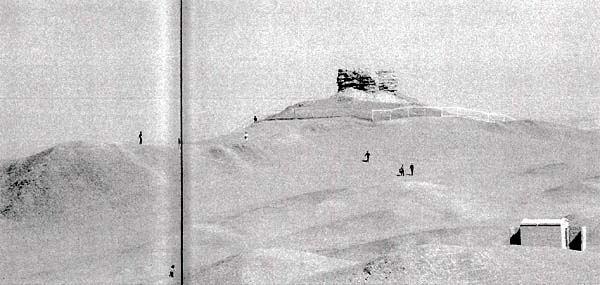

烽火台を見学する人々とトイレ(右下隅)

|

関所そのものはすでになく、砂の海に崩れかけた烽火(のろし)台がひとつポツンとたっているだけであった。

しかし白い柵(さく)に囲われて小高い砂のうねりの上にたつその姿には長い風雪に耐えぬいた重みがあった。

こころみに烽火台の砂丘に立ち西のほうを見ると、流砂が大きくうねりながら無限のかなたに延びていた。

烽火台は煙を上げて敵の来襲を知らせる警報システムである。

長安まで一定の距離を置きながら烽火台の列が連なり、次々に煙によりリレー式に情報を伝達する。

きわめて短時間で二〇〇〇キロはなれた長安に敵の来襲が告げられたという。

最も好まれた発煙のための燃料は、狼の糞(ふん)であった。

いくたびの烽火上げしか 陽関の

廃墟に立ちて 西に目こらす

幻に 烽火をみしか 陽関の

砂漠に白き トカゲ走れる

沙漠でトカゲを見かけたことも驚さであったが、よく見ると、一色に見えた砂にもいくつかの色があった。

青みがかった砂山もあり、赤に近い砂もあった。

空の青を加えれば、沙漠は思ったよりも彩(いろど)りがあった。

すこしはなれたところにオアシスがあり、澄んだ水をたたえていた。

水のほとりには柳の林と小さな村があった。

林の中にブドウ棚(だな)らしいものも見えたが、村人は何で生計を立てているのだろうか。

関所や烽火台を守る兵士たちにとり、オアシスの村は水や食料の補給源であり、おそらく休息の場でもあったのだろうが、彼らにとって陽関でのつとめは欠乏と単調そのものであったはずだ。

砂山の影にトイレがあった。排泄物(はいせつぶつ)の水分は砂に吸い取られ、残りは天然の乾燥にゆだねられる。

乾燥物がたまれば、場所を移すだけというささやかな便利さはあるが、それだけの話である。

つとめの過酷(かこく)さに応じて兵士たちの家郷を思う気持ちは強かったにちがいない。

陽関の 砂丘の青は 家路恋う

兵士の願い 砕けたる色

砂山に 青き色あり 家おもう

つわものたちの 心秘めるか

最初に陽関を訪れてから四年後、一九九七年に再訪する機会があった。

砂山と烽火台の表情に変わりはなかったが、周囲は一変していた。

烽火台の近くには、みやげ物店や見晴台ができあがっていた。

観光化は確かに風景をみにくく蝕(むしば)んでいた。

九〇年代にはいりいっそう加速した経済発展の影響は、この奥地にもおよびつつあった。

時代の趨勢(すうせい)のなかで観光化は避けられない。

拝金(はいきん)主義の横行は悲しむべきことであるが、辺地の農民の貧しい生活を考えれば、それを批評する資格は我々にはない。

2 シルクロードの繁栄を支えた人々

top

洛陽(らくよう)、長安など中国の都から河西回廊、タクラマカン砂漠を経て中央アジア、さらに西アジアやインドにいたる東西交通路を、シルクロード(絹の道)と名づけたのは、一九世紀のヨーロッパの学者であった。

古代ローマでは中国の絹が珍重(ちんちょう)され、金と絹とが同じ重さで取引されたという話があるが、命名のときにこの話が頭の中にあっただろうことは推測できる。

もちろんシルクロードを行き来した国際商品は絹に限らない。

しかし絹が東から西に向かう代表的な商品の座を占めていたことには間違いない。

今の中国では経済発展の主流は上海や広東などの沿海――海岸地帯である。西北などの内陸部は取残された感があり、それが新たな経済の格差を生み出し社会の流動化をうながしている。

東西貿易の主流が沿海に移ったのは、一五世紀末にポルトガルが東洋航路を開拓してからであるが、その以前は国際交易の幹線ルートは内陸アジアにあった。

とくに東に漢帝国、西にローマ帝国が栄えた一〜二世紀から、東の唐帝国と西のイスラム帝国が境を接した八〜九世紀頃、ユーラシアにまたがるモンゴル世界帝国の出現する一三世紀までがシルクロードの貿易の最盛期であった。

ユーランアの国際貿易の幹線ルートは中国の内陸部であり、シルクロードの周辺には企業家精神に燃えて国際貿易に参入し、新しい富を作り出すために積極的に活動した人々がいた。

|

嘉峪関。明代の城

|

私がそれを実感したのは、嘉峪関(かよくかん)にほど近い魏晋(ぎしん)時代(二二〇〜三一六)の墓をたずねたときである。

嘉峪関は、明の万里の長城の西端につくられ、立派な楼門、楼閣、堅固な城壁などが残っている。

往時は四〇〇人の兵隊が常駐していたという。

関のあるところは河西回廊の幅がもっともせまい場所なので、東から連なってきた長城は嘉峪関の両翼から南北に分かれ、西からの敵の来襲を大手を広げてさえぎる形となる。

南行した長城は、高き数十メートルの対頼(たいるい)河の絶壁に突き当たる。

絶壁の上に最後の烽火合の名残があり、「万里長城第一墩(とん)」の標識がたっている。

山海関から始まった明の長城はここで果てる。

最果(さいは)ての地、嘉峪関から北東に二九キロほどいったところに魏晋時代から北朝時代にかけての墓が散在している。

約一三万平方メートルの沙漠のなかに一〇〇〇座以上あるとのことであった。

一九七二年から七九年にかけてそのうち二二座が発掘された。

発掘された墓はいずれも豪華なもので二室ないし三室からなり、大部分が家族の合葬墓(ごうそうぼ)であった。

単独で葬られていたのはひとつだけで、一番多いのは七号墓の四人であった。

私の想像では、彼らは在地の地主で、絹や馬などの国際商品の生産により富を蓄(たくわ)えた。

家族が家長の下に結束し、才覚を傾けて働く地方の豪農企業家の姿が、墓の向こうに見えるように思えた。

発掘された墓のうちひとつだけ公開され、中に入れるようになっている。

|

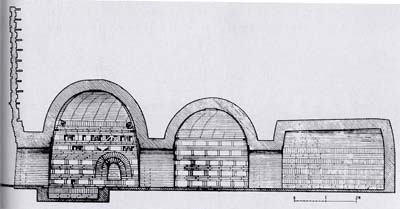

ゴビ砂漠の中の魏晋墓

|

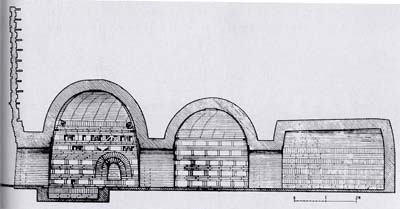

魏晋六号墓断面図(「嘉峪関魏晋六号墓」)から

|

墓はすべて地下につくられているので、地表からは分からない。

一面のゴビ――砂利混じりの砂漠のなかにいくつかの起伏(きふく)があるだけである。

そのうちのひとつに「魏晋墓」の標識があるのでそれと知られる。

墓は地表から垂直にせまい竪穴が掘られ、はしごで出入りするようになる。

下りたところから奥に向かって三つの部屋が連なり、一番奥に棺を安置した后室(こうしつ)がある。

后室に安置された遺体の頭の上の壁には、絹糸の束と絹布の包みがかかれている。

後漢末から南北朝にかけて経済が衰え貨幣制度が混乱し、絹の糸や布を貨幣の代わりに使ったということであるが、墓の主の富を誇示するのに絹製品が使われていることがおもしろかった。

それは彼らの富の源泉がシルクロードにあることをおのずから物語っていた。

壁画が描かれていたのは、磚(せん、長方形の平たい瓦)の表面である。

魏晋墓の特徴は、墓の建築材料に大量の磚が使われていることであり、磚の上に壁画が描かれていることてある。

壁画は、大体一枚の磚にひとつ描かれているが、数枚の磚に大きな画が描かれる場合もある。

全体として保存状態はよく鮮やかな色彩もそのまま残っている。

技法はきわめて熟練した画法で、ほぼ一筆書きに近い力強い線で対象を的確にとらえ、動きを生きいきと表現している。

人や動物の表情は奔放(ほんぽう)であり素朴であるが、独特のユーモアがある。

磚壁画の画題はきわめて多様であるが、神仙を描いたものや教訓的な画はない。

いずれも現実の生活から題材をとったもので、被葬者の生活や行動、民衆の生産労働などがこまかく描かれていて、千数百年前の生活の細部までビジュアルに再現している。 |

壁画(「嘉峪関画象碑」)から

|

六号墓の場合でいえば、前室の壁画の大部分は、被葬者である豪族の所有する荘園の中での経済生活を扱っている。大規模に馬を放牧し、羊を飼う。牛を使って土地を耕し、

荷物を運ぶ。豚と鷄(にわとり)の飼育は自家消費用であろうか。

大きな台のうえで豚を屠(ほふ)る場面もかかれている。

桑の葉をつむ場面、養蚕(ようさん)の場面もあり、果樹園の光景もかかれている。

中室の壁画は主人の宴会の場面や内容がかかれている。ここの被葬者たちはとくに羊肉の串焼きが大好きであったようである。

羊肉の串焼き――シシカバブはトルコなど東地中海諸国で発達した料理法なので、あきらかに西の世界から伝えられたものである。

宴会には音楽がつきものであるが、琵琶(びわ)と長笛の合奏(がっそう)や舞踊(ぶとう)の場面なども多くあり、使われている様々な楽器の原型が分かる点で音楽史上の重要な発見とされている。

磚画の世界の伝える旺盛なエネ「ルギーとリアリズム、生活をエンジョイする暮らし方などは、現世を謳歌(おうか)し実利を追求した墓の主人公たちの精神をあますところなく伝えている。

もちろんこの地での生活にはいくつもの困難があった。

嘉峪関は軍事の要衝であったから争奪をめぐる戦いは絶えなかったし、恐ろしい天災もあった。

記録されているところでは、三一〇年、蝗(いなご)の害と戦争、疫病(えきびょう)の流行が重なり、人々は木の根、草の根を食い、牛馬の毛まで食べたという。

餓死(がし)病死するものは数知れず、死骸は河を埋め、田野(でんや)をおおった。

しかしこのような現世の悲惨があるからこそ、魏晋墓のあるじたちは、いっそう強く現世の利益と楽しみに執着(しゅうちゃく)し、それを墓のなかに持ち込んだのではないだろうか。

3 西域への玄関――敦煌 top

嘉峪関は、河西回廊に前漢の武帝が置いた四つの郡のひとつ、酒泉(しゅせん)にある。

酒泉の名の由来として次のような話が伝わっている。

武帝は、匈奴との戦いで功労のあった将軍、霍去病(かくきょへい)の功績に報(むく)いるために酒を送った。

将軍はそれを部下の兵士全員に分かつために泉に投じると、泉からこんこんと酒が湧き出した。

この泉は今もあるという話であったが、もちろん酒ではなく普通の水が湧さ出している。

酒泉の名物も「ブドウの美酒、夜光の杯」の詩で有名な夜光杯で酒飲みとの縁は深い。

祁連山脈の玉石を原料に削ってつくる。

酒泉の西に武帝が置いた郡が、敦煌(とんこう)である。河西回廊はここで終わる。

敦煌は西の世界(西域)に対する玄関であり、古来東西交通の要衝、西方の文化を受入れる窓として有名である。

現在の敦煌市は一八世紀、清の時代につくられた町であるが、かっての敦煌(沙州)は今の町から南東三キロのところにあった。

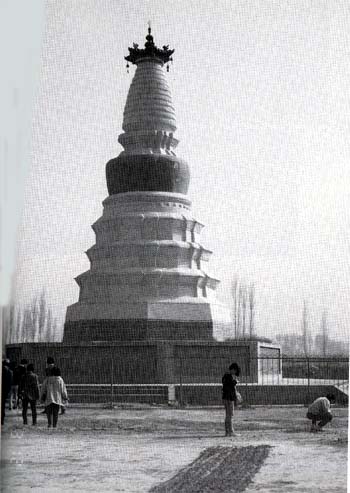

沙州故城。版築のあとがはっきり残っている

沙州故城として残っているのは、長さ二〇メートルほどの城壁だけである。

城壁といっても高さ一〇メートルほどの土くれの連なりで、土をたたいて固めた版築(はんちく)の跡にかっての堅固な守りがわずかに偲べるだけである。

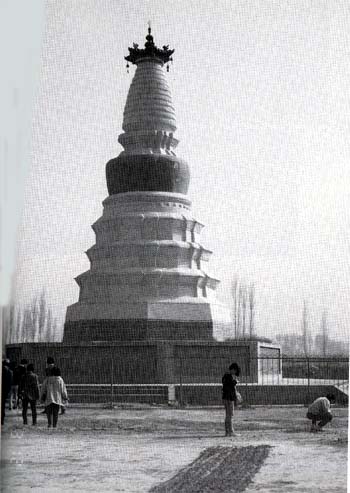

城壁のそばにレンガつくりの仏塔がたっていた。

回りは整備され、塔は柵に囲われていた。

近寄ってみると青空を背景に黄白色の造形がくっきりと映えてみえた。

聞いてみると鳰摩羅什(クマラジーバ、三四四〜四一三)が長安に向う途中、この地で死んだ愛馬を悼(いた)んでたてた塔、白馬塔ということだった。 |

白馬塔 |

鳩摩羅什は西域のキジールにあったクチャ(亀茲)国の王族で、五胡(ごこ)十六国時代(三○四〜四三九)に招かれて長安におもむいた高僧である。

長安では大規模な仏典の半訳と講義に従事した。三五部二九四巻の仏典を翻訳したともいわれ、流麗(りゅうれい)な文章と的確な翻訳によって、仏教を中国人に親しみやすいものにした。

敦煌にも二〇年とどまり訳経にあたった。

かって白馬塔の近くで西域に向かう道は二つに分かれた。

北の玉門関と南の陽関に向かう道であり、二つの関所の向こうが鳰摩羅什のやってきた西の世界である。

彼の愛馬は、長く過酷な旅の後ようやく関を越えたところで病に倒れたのであろうか。

中国に仏教が伝来したのは、紀元前後とされているが、中国人のあいだにしっかり根をおろすのは、五胡十六国時代である。

中国での仏教の普及には、西域の僧の活動が目立つ。

とくにクチャの僧は、鳩摩羅什のほか彿図澄(二三二?〜三四八)も有名で、洛陽を中心に呪術(じゅうじつ)、霊能力によって人心をひきつけたという。

クチャ(庫車とも書く)は、タクラマカン沙漠の北端に位置するオアシス都市で、北西インドの仏教中心地との関係も深く、双方の僧の往復、交流の盛んなところであった。クチャの近郊には、キジール大石窟が現存し、この地域最大の規模を誇っている。

仏・菩薩豫、仏伝や仏教説話、供養者の貴人などを描いた壁画で壁面が埋めつくされ、あきらかにインドアーリア系の人物と思われる画像も多いという。

シルクロードに沿ってクチャのように仏教に帰依(きえ)した有力な都城がいくつかあった。

それがインドと中国を結ぶ中継点となっていたことは、必然的にこの道を仏の道とし、中国側の玄関である敦煌を仏教を受入れる最大の窓口とした。

その証(あか)しが、莫高窟(ばくこうくつ)など敦煌の様々な仏教遺跡といえよう。

4 莫高窟 top

敦煌は国際都市として古くからその名を知られていた。

二世紀にギリシアのプトレマイオスがあらわした『地理書』に throna の名で出てくるという。

一三世紀末にこの町を通りかかったマルコ・ボーロは住民について「固有の言葉を話し、農業に従事している。

彼らは多くの寺院と修道院を持ち、そのなかに安置した偶像を崇拝し、そなえものをする」(青木富太郎訳)と書いている。

しかしこの頃から町は寂れはじめた。

そして北方からのモンゴル系民族の侵入に悩まされた明が、一五二四年に嘉峪関を閉鎖し、東西貿易を遮断してしまうと町は放棄(ほうき)された。 |

市のにぎわい(敦煌)

|

|

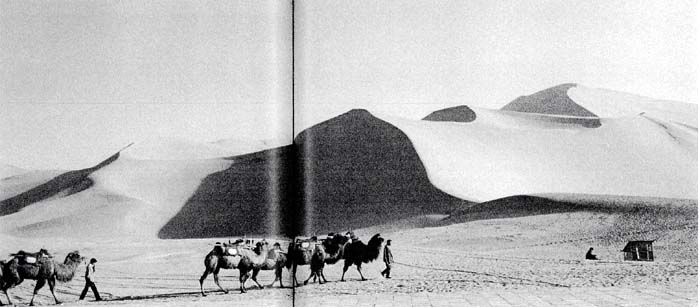

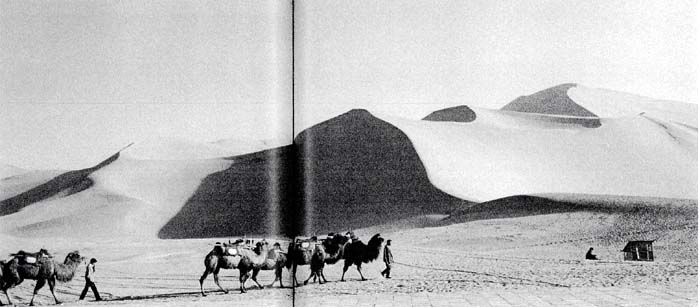

ラクダ砂漠を行く。背後に鳴沙山

|

莫高窟。大泉川の向うに石窟がみえる |

莫高窟壁画より。農耕の図 |

敦煌の南東一七キロ、鳴沙山のふもと、大泉(だいせん)河に臨(のぞ)む崖に大石窟群がある。

莫高窟である。

嘉峪関の閉鎖とともに、一〇〇〇年にわたって続けられてきた石窟の造営も終った。

それとともに敦煌莫高窟の名前は事実上世に忘れられ、石窟群は砂漠のなかになかば埋もれた。敦煌がもう一度国際的に有名になるのは二〇世紀のはじめであった。

清末、流浪の果てに莫高窟に住みついた一人の道士(道教の僧侶)があった。

名を王円簶(おうえんろく)といったが、ふとしたきっかけで一七窟を発見した。

一七窟は、一六窟に付属するわずか三メートル四方の小さな部屋であったが、入口は璧に塗りこめられていた。

一〇〇〇年近く封印されていた石室のなかに四〜一一世紀前半までの経巻、古文書、書画等約四、五万点ががうずたかく積まれていた。

それは文字どおり敦煌の歴史・文化のタイムカプセルであった。

石室に秘宝を封じ込めたのが誰で何のためか、諸説あり、また井上靖の有名な小説『敦煌』もこの謎解きをモチーフにしでいるが、いずれにせよ西夏の敦煌支配と関係づけられている。

一七窟の発見は、一九〇〇年のことと伝えられるが、タイムカプセルの開く時期としては、時代は最悪であった。

滅亡直前の清朝は統治能力を失いつつあった。

それにつけこんだ帝国主義諸国は、鉄道利権を獲得し、鉱山などの重要資源を支配下におき、柤借地(そしゃくち)と袮して重要地域から中国の主権を排除した。

一九世紀後半、地理上の空白地帯とされたのは、「暗黒大陸」と呼ばれたアフリカと、中央アジアのトルキスタンであった。

列強のアフリカ分割とダブりつつ、リビングストンやスタンリーの地理的探検がおこなわれたように、中国分割の進行しつつあった二〇世紀初頭にも、各国が争って中央アジアに探検隊を送った。

中国の分割をめぐって帝国主義国のあいだに対立が起こったことはもちろんであったが、とくに中国の西の辺境、新彊(東トルキスタン)と東の辺境、東北(満州)ではイギリスとロシアが激しく対立した。

新彊も満州も直接ロシアと国境を接していたので、この地域を探るためにはロシアの障壁は大きかった。

一九〇に五年、日露戦争でロシアが敗れ、ロシアの勢力がアジアから後退したことが、東トルキスタン探険熱に拍車をかけた。

日本でも近代東洋史学の建設者となる白鳥庫吉は、敗戦によるロシアの後退により「従来秘密の幕の閉ざされし満・韓地方が、新たにわが国民の前に開放」され、「学界が豊富なる研究の題材を供給」されたことが、従来空白であったこの地域の研究をはじめる「絶好の機会」となったと同顧している(一九一三年、『満州歴史地理』刊行の序文)。

敦煌が境を接する東トルキスタンは、現在新彊ウイグル自治区となっているが、二〇世紀がはじまるとともに探検ラッシュが起こった。

インド政庁の支援を得たイギリスのオーレル・スタインの探検(一九〇〇〜○一、一九〇六〜○八、一九一三〜一六)を皮切りに、フランスのポール・ペリオの探検隊(一九〇六〜○八)が活動し、ドイツのアルペルト・フォン・ルコックもダリュンウェデルらとともに一九〇二年から二三年にかけ四次にわたり、クチャ、トルファン地方を調査した。

砂に半ば埋もれた莫高窟で流浪の道士がおびただしい敦煌文書を発見したころ、世界の動きは敦煌の秘宝を渦中に巻き込む方向に発展していた。

一九〇七年、イギリスのスタインが、翌年フランスのペリオがわずかな代金と引き換えに一七窟の埋蔵品の大部分を持ち去った。

スタインの収集は整理されて一〇年に大英博物館で公開され大きな反響を呼んだ。

清国政府は残りの漢文の文献だけを北京に運ばせたが、その後に敦煌を訪れた日本の大谷探検隊やロシアのオルデンブルク、第三次探検のスタインは、残りの埋蔵物のいくつかを持ち去った。

こうして敦煌文書け散逸(さんいつ)し、世界の各地に収蔵されることになった。

アメリカの百万長者で美術収集家、チャールズ・ランダ・フリーアは一九一〇年に中国は「今まさに戸がひらこうとしている大倉庫である」と友人に宛てた手紙で書いている。

敦煌文書のひきおこしたブームのなかで、敦煌以外からも学術的に貴重な古文献、美術品などが流出し、欧米や日本の博物館を満たすようになった。

きわめつけはアメリカのランドン・ウォーナー(一八八一〜一九五五)の敦煌壁画剥ぎ取り事件であった。(ウオーナーの壁画剥ぎ取りの最新の情報は、茂木雅博「砂漠の町で」、『あざみ』第一五号所収)。

アメリカの東アジア史研究者、ウォレン・I・コーエンはウォーナーについて「中国人の間で略奪者(りゃくだつしゃ)として悪名をほしいままにした」とし「かれをはじめとする多くの西洋人、とりわけアメリカの美術館と個人のコレクターが、寺院や陵墓の略奪者から大量に購入し、ときには彼らと契約さえ結んだ」と書いている(コーエン、川嶌一穂訳『アメリカが見た東アジア美術』スカイドア、一九九九年)。

ウオーナーは日本との関係が深く、岡倉天心に東洋美術を学び、また第二次世界大戦で空襲から京都、奈良など古都の文化財を守った人と誤まり伝えられている。

ウオーナーは一九二四年、敦煌にきて二六面三二〇六平方センチにおよぶ壁画を、特殊の糊(のり)を使って剥ぎ取った。

同時に唐代の優れた仏像数体もボストンに持ち去った。はがした壁画のうち三点は、ハーバード大学付属のサックラー美術館に展示してある。

私がそれを見たのは二〇〇一年の晩秋であった。

大学のあるケンブリッジの町も大学の構内も落葉に彩られて美しく、壁画の展示されたほとんど無人の室には静謐(せいひつ)な時間が流れていた。

供養者や仏教説話の一場面などを描いた画は、莫高窟の暗い窟で見るのとちがい、細部も色彩もあざやかで確かに捨てがたい名品であった。

しかし敦煌で、画面の一部が剥ぎ取られ、その空白にやりきれない思いをした私には、その美しさに沈潜(ちんせん)することはむずかしかった。

top

**************************************** |