|

****************************************

Index 一話 二話 三話 四話 五話 六話

五話 東と西の出合い

1 西洋の中の中国 top

|

スペインにある中国風庭園

(マドリード、レディーロ公園)

|

グロットから池を見る(レティーロ公圓

|

一九九〇年にスペインに旅行したときのことである。

ピカソの有名な壁画「ゲルニカ」を調べるのが目的であった。

当時「ゲルニカ」はマドリッドのプラド美術館の別館に展示されていた。

別館の正面に大きな公園――レティー口公園が開けている。

名画を見て疲れた目を休めるために公園を散歩していると、その一角で「中国」をみつけた。

一八世紀を中心にヨーロッパ各国では強力な王政がつくられた。国王たちが力をそそいだのははなやかな宮殿の建造であった。

宮殿には王や貴族のアミューズメントセンターとして庭園が不可欠であった。レティーロ公園もかっては王の宮殿の一部であったが、今は市民の憩いの場になっている。

フランスのルイ一四世のたてたヴェルサイユ宮殿の庭園は、直線と円形、左右対称の構成など幾何学の図形を思わせる規則的な形につくられた。

並木や植え込みも整然と配置され刈りこまれている。

王を頂点とする社会の秩序を反映したものとも、人間ばかりでなく自然をも支配しようとする君主の強い権力を示したものとも評されている。

当時のヨーロッパを支配したのは、ヴェルサイユを模範としたフランス式幾何学庭園であった。

レティーロ公園も全体としてはこの様式に属する。

しかし一七世紀の市民革命によって絶対王政を倒したイギリスでは、イギリス庭園と呼ばれる独特の庭園が発達していた。

幾何学庭園のキーワードが人工であり直線であったとすれば、イギリス庭園のキーワードは自然であり、「自然は直線を嫌う」が合言葉であった。

曲がりくねった道や池の曲線を残し、木も刈り込まず自然の植生をとどめているので風景庭園とも呼ばれた。

庭園をつくったのは、郷紳(ごうしん、gentry)と呼ばれる犬地主たちで、それぞれの資力と趣味に応じてゆるやかな起伏と牧歌(ぼっか)的な風土という領地全体の自然に溶け込んだ美しい庭園をつくった。

一七世紀末にイギリスのある造園家は、イギリス庭園の美について次のように書いている。

「これまで私が庭園の最高の形態として語ってきたものは、規則的(regular)な種類に限られていた。

これらとは別に、全く不規則(wholly

irregular)な形態があって、私の知る限りでは、「規則的な種類のどれよりも美しい」「我々にとっては、建築物や並べて植えた植物類の美は、主としてある一定の均衡(きんこう)、対称、統一性のうちに見いだされる。ところが中国人はこの種の造園法を軽蔑して、遊歩道に木をまっすぐに、しかも左有対称に、どこまででも植えるだけなら子供でもできるという」(William

Temple,”The Garden ofEpicurus”1965)。

私がマドリードのレティーロ公園の一角で見つけたのは、まぎれもなくイギリス庭園の不規則なたたずまいであった。

ちょうど紅葉のころであったので、池の曲線も木々の間の散歩道もひときわ美しく、都心の公園であるにもかかわらず街の喧騒(けんそう)を忘れさせる静けさがそこにあった。

しかしここで私か視線の先に感じたのはイギリスよりは、むしろはるかに遠い中国のおもかげであった。

木でできた橋の曲線はところどころに植えられた柳と一つになってオリエンタルな印象を強めていた。

岸辺やタロット(人工の洞窟)にあしらわれた石は、太湖石(たいこいし)を模したものであった。

長江下流の太湖(江蘇省=こうそしょう)の底からとれる大湖石は、長期にわたる水の浸食により、奇怪な形と無数に穿(うが)たれた穴を特色とする。

中国の庭の構成には欠かせない大事な石である。

稚拙(ちせつ)な模倣ではあったが、まさかスペインで大湖石に対面しようとは思わなかった。

イギリス庭園は一八世紀後半にはヨーロッパ諸国でも輸入され広くつくられた。

ドイツのミュンヘンにも有名な「イギリス庭園」がある。

真ん中に中国式の塔がつくられているが、当時風景庭園の点景として中国風の塔やあずまやも不可欠であった。

フランスの有名な啓蒙思想家ヴォルテール(一六九四〜一七七八)は、王の専制と結びついた整形庭園に反発し、風景庭園をたたえて詩をよんだ(『ヴォルテールの手紙、一七三八年』)。

「左右対称に植栽した庭/一直線に刈り込まれた木々/私が近付きたくない庭/あまりの人工は私に堪えがたく/私を疲れさせます。

私は広大な森のほうが好きです。/自由でのびのびした自然/つながりのなかの不揃いが/私の幻想に協和するのです。」(川崎寿彦『庭のイングランド』より引用) |

イギリス庭園の流行の背後に、自由への渇望(かつぼう)があった。

同時に風景庭園はイギリスの造園家の言葉にあるように、当時のシノワズリ(中国趣味)と結びついていた。

当時風景庭園の点景としてたてられた中国風の建物は、どれも原型の忠実な再現というよりはヨーロッパの人たちの想像の産物で、その意味では彼らの考えた中国像の反映である。

それは彼らの認識に合致するようにつくり変えられた中国であり、幻想の中国でもある。

2 中国の中の西洋 top

一八世紀にはヨーロッパの人々は様々な動機から世界に乗り出した。

中国はヨーロッパからはもっとも遠い極東(far east)の国であっただけに、直接の交流が可能となると、イエズス会などキリスト教の伝道師を通じて文化の紹介が活発になった。

一七、一八世紀には、ヨーロッパ一帯で中国の文化にたいする強い関心が生まれた。

これが中国趣味(シノワズリ)である。

シノワズリはとくに陶磁器、漆器などの装飾芸術の分野で有名であるが、じつは抽象的な思考――思想の分野でも流行した。

ルイ一四世(一六三八〜一七一五)が中国陶器の蒐集に苦心したほか、孔子の著作を翻訳させたことは有名である。

知識人たちも中国思想(儒教)に敬意をはらいその紹介につとめた。

一八世紀なかばまでには、孔子の思想と統治理論はヨーロッパ各地でよく知られていた。

孔子をプラトンや聖パウロなどと同じような聖人と考える人々も多かった。

ドイツの哲学者・数学者ライプユッツ(一六四六〜一七一六)は

「中国は自然神学の理論と実践を教えるために、ヨーロッパに伝道師を送るべきだ」と主張し、ヴォルテールも

「キリスト教会に代えて中国の道徳システムを採るべきだ。

盲目的な信仰と服従を説くキリスト教より、理性・寛容・同情にもとづく中国の人生哲学の方が日常生活の良い指針となる」と説いた。

一七世紀にいち早くイエズス会宣教師として中国にわたり、布教につとめるとともに西洋の知識・文物を伝えたマテオ=リッチ(一五五二〜一六一〇)は、中国の庭園について

「人工のロック・ガーデンと深い洞窟のある庭園、暖かい季節には思索や娯楽の場になる。

優雅さを高め、小さいように見えるが、たくさん歩かされることになる迷路がある」と報告した。

中国人を思索的哲学的な民族として理想化するオリエンタリズムと結びついて、このような現地報告が風景庭園流行の土台を作り出していった。

曲がりくねった散歩道や歩みとともに、刻々変わる自然の風景は思索を誘い、中国風の塔やあずまやは瞑想のための絶好のスペースとされた。

|

康煕皇帝〔1662〜1722年在位〕(右)乾隆皇帝〔1736〜1795在位〕(左)

(『圓明園遺址公園』中国文学出版社)から

|

学問を愛した乾隆皇帝の書「柳浪聞鶯」

(『圓明園遺址公園』中国文学出版社)から

|

ヨーロッパの絶対王制時代とほぼ重なるのが、中国では清朝の最盛期とされる康熙(こうき)帝(在位一六六二〜一七二二)、乾隆(けんりゅう)帝(在位一七三六〜九五)の時代である。

康煕帝はフランスのルイ一四世と同時代人であった。

康煕帝は中国の伝統的な学問ばかりでなく、イエズス会士の伝えた西洋の学問をも好み、中国全土の実測図を作らせた。

ルイ一四世の仕事にも関心をもち、宣教師にしばしば質問し、フランスのアカデミーにならって宮廷に美術工芸アカデミーを設けたという。

宣教師のうちにもすすんで康熙帝がすぐれた君主であることをルイ一四世に伝え、中国がキリスト教の布教に有利な国であるかのように宣伝し、皇帝の歓心を買おうとするものがあらわれた。

一六九七年にフブノスのイエズス会士プーヴェがルイ一四世に献上した『康煕帝伝』(後藤末雄訳、平凡社、一九七〇年)がそれである。

プーヴェはルイ一四世に派遣されて一六八七年、中国に到着した。

皇帝はプーヴェに宮廷にとどまることを命じ、彼からユークリッド幾何学などの数学や解剖学を学び、また宮廷に設けた化学の実験室で実験の手ほどきを受けた。

プーヴェは康煕帝の容貌(ようぼう)について、顔立ちがよく整い鼻はややカギ鼻で先が膨(ふく)らんでおり、少し疸痕(あばた)のあとが残っていると書いている。

皇帝の痘痕など、中国人が恐れ多いとしてふれない欠点までこの伝記には書かれている。

プーヴェは科学者として一流であったばかりでなく語学の才能にも恵まれていた。

皇帝への講義に使う数学書を満州語で編集し、幾何の証明も満州語で作成した。

満州語は全中国を征服して清朝をたてた北方系の満州族(女真人)の言語で、モンゴル文字を転用した満州文字を用いる。

プーヴェは満州語のほうが漢語(中国語)よりやさしくわかりやすいと書いている。

彼はわずか七〜八ヵ月で意思を正しく疎通できるほど満州語をマスターした。

このことも彼が皇帝から信頼された重要な理由であった。

康煕帝はプーヴェの満州語をブラッシュアップするためにさらに一ヵ月間、先生をつけ彼の満州語を完璧なものにした。

乾隆帝も学問を愛好し全国から書籍を集めて学者に筆写させ、膨大な叢書『四庫全書』を編纂した。

一方一〇回におよぶ外征によって清朝の支配する領土を最大とした。

皇帝は何よりもこの成功を誇りとし一〇回の遠征を完全に行ったという意味で「十全老人」という号を名のった。

帝の誇りは文よりも武にあった。宣教師との関係にも微妙な変化か生じた。

康煕帝は宣教師だちと深い人間的つながりをもち、キリスト教の布教を許したが、乾隆帝は宣教師たちの技術や知識を徹底的に利用する一方、キリスト教をきびしく取り締まり弾圧した。

乾隆帝に仕えたある宣教師は、一七五四年、次のように手紙に書いている。

「宣教師たちが北京に居を構えて以来、現皇帝ほど宣教師の奉仕を多く利用したひともおりませんし、現皇帝はど彼らを虐待(ぎゃくたい)し、彼らの宗教におそろしい宣告を下した皇帝もおりません」。

宣教師たちは皇帝を喜ばせ、その命令に従うために技術と知識を傾けた。時計技術に巧みなある修道士は、内蔵した機械仕掛けで一〇〇歩あるく「自動ライオン」を作ったが、これも皇帝を喜ばせるためであった。

しかし皇帝は気まぐれでその「興味は四季のように移り変わります。まえには音楽と噴水にたいして興味をお持ちでした。

今日では機械と建物に興味をお示しです。彼が変わらない嗜好を示しておられるのは多分絵くらいのものでしょう」。

宣教師たちはこのような皇帝の気まぐれにもつきあわなければならず、戦々恐々として皇帝の機嫌をうかがった(「アミオ師のド・ラ・トゥール師にあてた書簡」、矢沢利彦編訳『イエズス会士中国書簡集3乾隆諞』平凡社、一九七二年)。

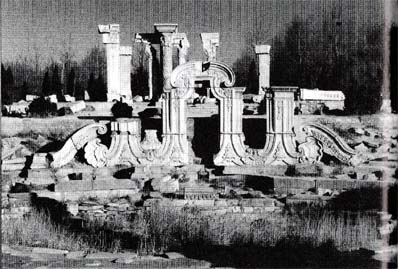

|

大水法(『円明園遺址公園』中国文学出版社)から

|

水を貯める大きな水槽(円明園、俵義文氏提供)

|

乾隆帝が、宣教師たちの奴隷的な奉仕を利用して北京の郊外につくったのが、円明園の西洋建築である。

円明園は、三つの庭園からなる広大な庭園で、水の多い江南の風景をうつしたものといわれている。

このうち長春園の北側、八ヘクタールの敷地に乾隆帝は西洋式の宮殿をつくった。

名づけて西洋楼という。

名園の中の名園といわれた円明園は、また東のヴェルサイユともいわれた。

西洋楼には、一〇をこえる西洋建築と庭園があり、ヴェルサイユ宮殿に似た様式でつくられた。

宣教師たちが設計し、中国の職人が作業にあたった。

最初につくられた諧奇楼(かいきろう)は三階建ての堂々とした建物で、中国最初のヨーロッパ式大噴水が正面にしつらえられた。

西北の給水塔から銅のパイプで導かれた水が勢いよく吹き上げる仕掛けで、人々を驚かせたが、塔への水揚げにはロバの力を借りた。

また諧奇楼の北に黄花陣(こうかじん)と呼ばれる複雑な迷路(南北八九メートル、東西五九メートル)がつくられた。

迷路はこの時代のヨーロッパの宮殿に盛んにつくられ、アミューズメントセンターとしての庭園に欠かせない施設であった。 |

西洋風の浮彫のある柱(円明園)

|

乾隆帝は毎年八月一五日、中秋の名月に黄花陣で「灯火晩会」を催した。

一種のランタンパーティで、黄色い絹でできたはずの花の形の灯篭(とうろう)を持った宮女(きゅうじょ)たちがいっせいにスタートし、迷路をたどって一番先に中央のあずまやについたものに賞が与えられた。

|

海晏堂正面(俵義文氏提供)

|

乾隆帝の時代は清帝国の最盛期であったが、帝の死後清朝はしだいにおとろえ、内乱が頻発するようになった。

一九世紀にはイギリスをはじめ欧米の近代強国が市場を中国に求めて進出し、アヘン戦争(一八三九〜四二)をきっかけに、中国は不平等な条件で開国し、世界市場に組み込まれた。

一八六〇年にはさらに貿易の拡大を求めるイギリス・フランス連合軍が北京を占領し円明園を破壊し焼き払った。

一九〇〇年にも外国の連合軍が円明園を荒らした。

現在は円明園の復興がすすみ昔の面影がよみがえりつつある。しかし西洋楼地区の破壊された廃墟はそのまま文化財として保存され、英米など「文明国」の野蛮な振る舞いと中国のたどった近代への道の苦難を今に伝えている。

私が円明園をたずねたのは、二〇〇一年九月であった。

初秋とはいえこの年の北京の夏は暑く、西洋楼の廃墟には夏草が生い茂り、まさに乾隆帝の夢の跡の感があった。

こころみに壊された小さな宮殿の南側の入口をくぐってみると、入口のすぐ上の璧に、どうみても朱雀としか思えないレリーフがあった。

かなりデフォルメされているうえ、私にはそれを鑑定する能力がないので、断定するわけにはゆかないが、もし朱雀とすれば、外面は西洋を取入れても内面は守旧の精神で貫かれていた乾隆帝の象徴のようにも思えた。

都市のデザインでも墓のデザインでも東に青龍(せいりゅう)、西に白虎(びゃっこ)、北に玄武(げんぶ)、南に朱雀(すじゃく)という空想上の動物でかたどった四神を配することは中国では古くから行われた。

日本の例でも高松塚は四神図の描かれた古墳(ただし朱雀は盗掘のため欠落)としても有名であるし、最近話題になったキトラ古墳も南壁にハッキリ朱雀があることが映像にとらえられている。

ヴェルサイユを真似た宮殿にひそかに中国古来の朱雀神が息づいている、私は日本の「和魂洋才」などという言葉まで思い浮かべてこの想像を楽しんだのである。

3 皇帝たちの墓――清の東陵 top

康熙帝、乾隆帝の墓は、清の東陵にある。

清朝の五人の皇帝、一五人の皇后、一三六人の妃嬪(きひん)をまつった壮大な墓苑である。

墓苑の背後は万里の長城まで続く山岳地帯で、山々の重なりやなだらかな稜線など美しい風景がつらなる。

北に向かって起伏する山々を背にし、南面に皇帝たちの陵墓群が広かっている。

墓苑地域だけでも四八平方キロという広大な面積をしめ、中国に現存するもっとも大きく整った皇帝の陵墓群とされている。

しかし東陵の所在地、河北省遵化(じゅんか)県馬蘭峪(ばらんよく)一帯は抗日戦争の激戦地でもあった。

とくに抗日ゲリラの執拗な抵抗に手を焼いた日本軍は、一九四二年頃からいわゆる三光作戦(焼き尽くし、奪い尽くし、殺し尽くす)を実施し、馬蘭峪から西に向けて幅四キロ、長さ約一〇〇キロにおよぶ無住地帯をつくった。

帯状の無住地帯により封鎖された地区の内側では抗日ゲリラだけでなく多数の農民も殺された。

毒ガスの使用も記録されている。

東陵はたんなる墓苑ではなく、清朝が墓守のために村ごと東北から移したといわれる満州族の部落もあり、人々の生活のための活発ないとなみが見られた。

しかし日本の研究者はあまり訪れていないということであった。

それにはこのような近い過去が影響しているのかもしれなかった。

清の皇帝として最初に北京に入城しここを首都と定めたのは順治(じゅんち)帝である。

東陵の中心は順治帝の墓、孝陵であり、石碑坊(せきひぼう)と呼ばれる建造物から北に延びる参道は五キロをこえ、規模はもっとも大きい。

順治帝が東陵の工事にとりかかったのは一六六一年といわれている。

驚いたのはそれから三〇〇年近く、ここが帝陵としての役割を果たしていたことである。

最後に葬られたのは第一〇代同治(どうち)帝(在位一八六五〜七五)の皇妃であった。

それは一九三五年のことで、すでに清朝は滅亡していたが、ラスト・エンペラ――元宣統帝(せんこうてい)溥儀(ふぎ、一九〇六六七)が、日本の傀儡国家「満州国」の皇帝にむかえられ復活していた。また二年後にはこの華北の地を発端に日中戦争が開始され全中国を戦火に巻き込む。

東陵・西太后の棺 |

東陵の参道には18組の墓の守り神の石獣が置かれている |

東陵は近代から現代にいたる中国の波乱をくぐりぬけてきた帝陵である。

東陵に葬られた皇帝のうち、順治、康熈、乾隆は清朝の初期から最盛期にかけての皇帝、他の二人は衰退期の皇帝である。

清朝という古い体制が、もはや時代の動きに適応できなくなったことを人々に示したのは、同治帝の母、西太(さいたいごう、一八三五〜一九〇八)の統治であった。

同治帝の即位後、摂政として宮廷の実権を握り、約五〇年にわたり政治を牛耳り、その保守政治によって清朝の滅亡を早めたと評されている。

北京にある清朝の庭園、頤和園(いわえん)は晩年の西太后が離宮として再建したものだが、大きな昆明湖(こんめいこ)には大理石造りの船がうかんでいる。

西太后が海軍建設の費用を削ってつくらせ、そのため日清戦争では日本に敗けたという話は、あまりにも有名である。

西太后の墓は、彼女がはじめ側室としてつかえた咸 (かんぼう)帝(在位一八五〇〜六一)の墓、定陵の東に、正式の皇后の墓とならんでつくられている。 (かんぼう)帝(在位一八五〇〜六一)の墓、定陵の東に、正式の皇后の墓とならんでつくられている。

皇后の墓の建設費は銀二六六万両、西太后の墓は銀二二七万両でほぼ同じ規模でつくられたが、西太后はそれを不満とし前皇后の死去後、自分の墓を一四年かけて建て直した。この墓は東陵のなかでも豪華さが目立つが、皮肉なことに完成するとまもなく一九一一年の革命によって清朝は倒れた。

|

乾隆帝の墓

中華民国が成立してからも、墓は一九二八年に軍閥により暴(あば)かれた。

地下宮殿に納められた棺から遺骸が引き出され、副葬品はもちだされて略奪された。

このとき乾隆帝の墓も同時に荒らされ副葬の財宝は空にされた。 |

乾隆帝の墓入口

|

「二つの墳墓にはいった副葬品の器物は、金貨銀貨・明器(副葬用の器物)のほかまれに見る珍宝」であり、西太后の「副葬品の多くは宝石、ヒスイ、ダイヤのたぐいで、彼女の鳳冠(ほうかん)は大きな真珠を金の糸で編んだものであった」。

これらの盗品のいくつかはのちに新婚そうそうの蒋介石夫人、宋美齢(そうびれい)におくられ、西太后の鳳冠についていた宝珠が、宋美齢の靴の飾りになったという(愛親覚羅・溥儀、新島淳良他訳『わが半生』)。

散乱した遺骸を集め棺に戻すためには考古学者の協力が必要であったという。

私たちを東陵に案内してくれたのは、北京の中国歴史博物館考古部長の信立祥(しんりつしょう)さん夫妻であった。

信さんは一九九六年に『中国漢代画像石の研究』(同成社、一九九六年)で東京大学から学位を受けた。

博士論文は、考古学的現地調査と歴史文献による考証、図像学的分析を結合させたスケールの大きい研究である。

大人の風格のある学究であるが同時にこまやかな気遣いで接していただき、このうえないガイドの役割を果たしていただいた。

東陵は、北京の東一二〇キロ、当時の道路事情では自動車で三時間以上かかるはずであった。

しかし途中で建設中の高速道路を利用できたため思ったより早く着いた。

最初孝陵の参道入口に立ったときには、ところどころに華表(かひょう)や石獣の並んだ参道がはるかかなたに延びていた。

帝陵そのものは霞(かすみ)の向こうにあって、その広大な規模に圧倒された。

陵内にはいくつもの村があり、参道の敷石は枯草におおわれていたが、山裾の陵墓地域はよく保存され、森の中に皇帝たちの眠りの場があった。

|

東陵の貸衣装屋

|

東陵の売店

|

観光客の姿もちらほら見られた。

供養のためであろうか、西太后の棺の前には何本ものタバコがささげられていた。

村人が収穫物をならべた売店もあり、写真撮影用の貸衣装の店もあった。

食堂では、ロバの肉の燻製(くんせい)をすすめられたが、やわらかい舌触(したざわ)りが美味であった。

皇帝たちの墓所は、人民のささやかなアミューズメントセンターに変貌する兆しをみせていた。

はたして高速道路の完成はそれに拍車をかけたのであろうか。

ここの陵墓の一般的な形は、二層の屋根をもつ前殿の後ろに土饅頭(どまんじゅう)型の墓がつくられ、墳丘のなかの地下宮殿に遺骸を納めた棺が安置されている。

前庭に祭壇がつくられ供養のための立派な器が置かれていることもあった。

門の外側に水路があり、堅固な石橋がかけられているが、これは風水の思想に基づくものらしい。

水は悪邪を祓(はら)うという考え方で、門の前にわざわざ短い水路を形だけつくって橋をかける裏ワザもあるようだった。

乾隆帝の墓――裕陵の地下宮殿は、もっとも豪華であった。四つの門によって区切られた部屋は、どれもアーチ型で、壁と天井の玉石の白い表面には、仏像や仏教的な文様、仏典の文字などが一面に浮き彫りされていた。

空間がレリーフで埋めつくされていたが、彩色のない白い清浄なイメージはむしろさわやかであった。

とくに強く印象に残ったのは、浮き彫りされた文字のデザインである。文字のデザイン化はイスラムの装飾美術の特色でもあるが、ここでも見事なデザイン化がなされていた。

文字はやわらかい曲線を特色とするインド系の文字――チベット文字とサンスクリット(古代インドの言語、仏教の経典はこの言葉で書かれた)――であるらしかったが、アラベスクに似た洗練された効果が快(よ)かった。

チベット仏教(ラマ教)は一六世紀中頃、すなわち清朝の成立したころにモンゴル族の間に広がった。

清朝はモンゴルにさかんにラマ廟(びょう)をたてた。乾隆帝の側近にはチベット仏教の仏僧がいて、帝に重く用いられて宗教政策を助けた。

清朝とチベット仏教との関係は、多民族国家であった清朝の民族政策の必要から説明されるのであるが、仏典を写したインド系の文字のデザインに示されたアブストラクトな透明性は、そのような政治的思惑を超えた皇帝たちの内面世界に通じるもののように思えた。

ましてここは墓という閉ざされた空間である。

これらのデザインは、皇帝の本心からのチベット仏教への帰依をあらわしたものと受けとってよいのではないか。逆にいえば、漢字文化圏の頂点に君臨(くんりん)したはずの皇帝の箇所であるにもかかわらず、天井と壁の浮き彫りには漢字や漢字にちなむデザインは存在しない。

漢字文化の頂点はいわば真空であって、真空の中に浮遊するイメージは異文化に属する文字である。

思いがけず皇帝の私的世界を覗(のぞ)いてしまったような不思議な感じにとらえられたし、いずれにせよ私自身の認識の盲点が不意につかれた思いに、地下宮殿の薄明かりの中で私はあわてていたのである。

清朝の支配は漢民族の立場からは、満州族による異民族支配としてとらえられている。

世界史の教科書などで、この異民族支配を説明するためによく使われるのが、満州族の習慣である辮髪(べんぱつ)を強制したことである。

たいていは編んだ髪の毛を後ろに長くたらしている挿絵(さしえ)まで添えて、いかにも奇異で野蛮な習慣であるかのような印象を強めている。

近代の日本人が中国人に対する軽蔑を示すために「豚のシッポ」という差別用語を使った歴史まで思い出される。

しかし乾隆帝の墓の浮き彫りが告げるのは、むしろ多様な言語世界の所在であり、周辺の諸民族の文化の高さである。

現実の政治生活でも、満州語が公文書に多く使われ、キリスト教の宣教師たちは争って満州語を学んだ。

北京の故宮(こきゅう)をわすれても、建物の表札には漢字と満州文字で名前が併記されている。

このように多様な文字が同時に共存しているのは、清という帝国が真の世界帝国であったことの反映であるとともに、専制的な治者たちの、民衆とは隔絶した内面世界のありようを物語るもののようにも思えた。

top

**************************************** |