|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 付図

一章 水爆ブラボー爆発

* ブラボー=braboはすごいのイタリア語ですが、ここではアメリカのマーシャル諸島での水爆実験の名称です。

|

パンの実の木の木陰で遊ぶ(1985年5月、ロンゲラップ島)

|

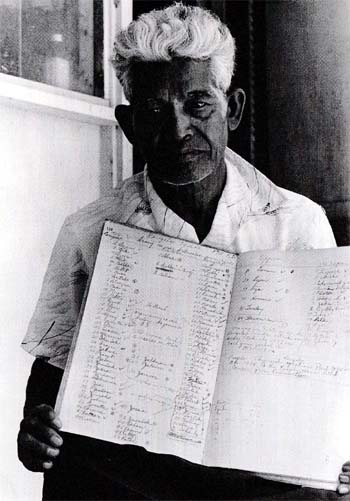

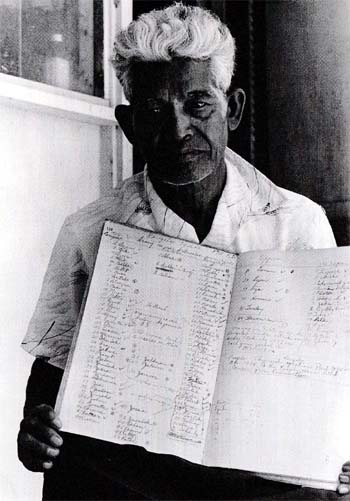

ロングラップ島村長だったジョン・アンジャインは、死の灰をあびた

86人の名前とその後の症状を記したノートをいまも大切に保管している

(1982年7月、クワジェレン環礁イーバイ島)

|

1 爆発を見た人々(マーシャル諸島住民) top

水爆ブラボーは、一九五四年三月一日午前六時四五分、マーシャル諸鳥のビキニ環礁で爆発した。

アメリカにとっては二回目の水爆実験で、広島に投下した原爆の約一〇〇〇倍の一五メガトンの威力だった。

爆発直後の閃光とそれに続く火球が消えたあと、立ちのぼったキノコ雲は高さ一九キロに達し、傘の幅は一〇〇キロ以上に広がった。

キノコ雲には粉々に碎かれた爆心地のサンゴ礁が吸い込まれていった。

やがて、キノコ言は東に向かって流れ、砕かれたサンゴの粉がマーシャル諸島の島々に降りそそいだ。

それは、爆発で生じた放射能が付着した死の灰で、マーシャル諸島の人々は、「パウダー」(粉)と呼んだ。

水爆ブラボーが爆発した時、マーシャル諸島では東の空か明るくなり始めた頃で、日の出の約一〇分前だった。

ビキニ環礁の東一八〇キロ、爆心地にもっとも近いロングラップ島には六四人が、その南西にあるアイリンダナエ環礁シフォ島には一八人が住んでいた。

一八人は、二月中旬、ロングラップ島から二隻のカヌーに分乗してヤシの実やヤシガニ、魚などの食料をとりにきていた。

さらに東のウトリック島には一五七人が住んでいた。

マーシャル諸島の人々にはいつもと同じ一日が始まろうとしていた。

|

ヤシの葉で作ったロープを使って行われる伝統的な囲い込み漁ムオ。

とった魚は赤ん坊から老人まで全員に公平に分けられる(1985年5月、ロンゲラップ島)

|

|

ビキニ環礁の南東570キロのウォッチェ島(1982年10月)

|

ヤシの実をむく子供たち。ヤシの実は重要な食料であり、

果肉を干したコブラは貴重な収入源となる

(1994年2月、クワジャレン環礁メジャット島)

|

1.1 西に昇った“太陽” top

ロングラップ島では、村長のジョン・アンジャイン(当時二八歳。以下同じ)と教師のビリェット・エドモンド(男、二三歳)が家の外でコーヒーを飲んでいる時だった。

「突然、太陽みたいなものが西の空から昇った。

赤平緑、黄色などが混じった色で、とてもきれいだった。

少しあとになって、太陽が西から昇ることに気がついて、とても驚いた」。

ジョンはのちに、太陽みたいなものはこんなに大きなものだったと両手を大きく広げながら語った。

ビリェットは日記に次のように書き記した。

「巨大な、真っ赤に煮えたぎった太陽みたいな火の玉が昇った。

それは私たちが知っている太陽よりも大きく、輝き、熱をはなち、この世のものとは思えなかった。

次にキノコ雲が立ちのぼり、空をすっかり覆ってしまった。大気は血の色に染まって見えた。

爆発! 天地が裂けんばかりの爆発音と共に竜巻のような風が吹きつけ、ヤシの木を根こそぎ倒した。

家の窓やドア、屋根の一部も吹き飛ばされ、椅子に座っていた息子のイロシ(一歳)は椅子ごとなぎ倒された」。

水爆ブラボー爆発の瞬間、その模様を人々は口々に語っている。

ボアス・チェーラン (男、三〇歳)「目の中がピカッと光って飛び起きた。

五分か一〇分くらいあとに雷のような音が聞こえ、島が揺れた」。

学校では女生徒たちが生徒の給食作りを始めていた。

女生徒エトリ・アインリ(女、一六歳)「ピカッと光って、西に太陽みたいなものが上がったので、『ああ、太陽は西からあがった』とみんなで言い合った」。

一緒にいたヒロコ・ネプタリ(女、一六歳)

「たくさんの雷を集めたような音が聞こえたあと、強い風が吹いてきたので、みんな金切り声をあげました」

シフォ島にいたポールーユル千マン(男、三〇歳)

「家の中で子供を抱いていた時、島が光った。外へ出てみると、西の空か明るくなっていて、水面から煙のようなものが上がっていた。

煙は糸のように細く、次に大きく膨らんで大きな雲になった。

島が揺れた時、大きな音が聞こえ、そのあとに強い風が吹いてきて私は倒されました」。

水爆ブラボーの閃光と火球は、ビキニ環礁から四〇〇キロ以上離れた島々の人々にも目撃された。

ウトリック島の住民ケル・ジョエル(男、三八歳)

「ヤシの木に登ってジャカルー(ヤシの樹液、マーシャル諸島の伝統的な飲み物)をとっている時、西の空に、赤い明るい光を見た。

しばらくあとに大きな音が聞こえたので、また戦争が始まったと思った」。

アイルック島のエルドン・ジュダ(男、一六歳)

「西の空に赤く、明るい光を見た一五分くらいあとに大きな爆発音を聞いて家が揺れた。

あまりの揺れに、村の家全部が壊れるかと思った。

みんなとても驚いて、昔の日本とアメリカの戦争を思い起こしたようだった」。

ウォットー島のチェイラー・バククク(男、一二歳)

「大きな爆発音を聞いた時に戦争が始まったと思い、戦艦がきているのではないかと浜辺にでかけていった」。

人々が、大きな音を聞いた時に戦争が始まったと思ったのは、太平洋戦争中の一九四四年、マーシャル諸島の島々に駐留していた日本軍に対し、アメリカ軍が海と空から激しい爆撃を行ったことを知っていたからだった。

|

夕なぎのラグーンを魚とりから帰る(1985年5月、ロンゲラップ島)

|

1.2 降り始めた「パウダー」 top

閃光と火球、爆発音、強い風と島の揺れがおさまると、東の空に本物の太陽が昇った。

この日、三月一日、マーシャル諸島では二度太陽があがったのである。

それからしばらくたって、いつもの静けさに戻ったマーシャル諸島の島々に、パウダー状のものが降り始めた。

それは、静かに降りそそいだ。

ロングラップ島では、午前十一時半、学校の授業が終わるころ降り始めた。

授業を終えた子供たちは思わぬ出来事に喜び、駆け回って、誰が一番多くパウダーを集められるかを競ったという。

メナドリック・ケペンリ(女、三五歳)は、「パウダーが降り始めた時、島の上を飛行機が飛んでいくのを見たので、アメリカが小麦粉をまいたといったら、まわりのみんなが笑いました。

パウダーは腕につくと熱く、皮膚が楳くなった。集めて舐めてみたら苦い昧でした」と、舌をちょっと出して笑った。

午後、レモヨ・ネプタリ(女、一三歳)は六人の子供を連れて、ロングラップ島南端にヤシの実とりにでかけた。

「パウダーが目に入って前が見えにくく、ヤシの実とりをはじめて村の方を振り返ったら、歩いてきた道が見えなくなっていた。

みんなが泣き出したので、浜辺を歩いて帰りました。

迷わずに村に帰れるからです。

浜辺にもパウダーが積っていて、素足の足や指が熱く感じました。

振り返ると、私たちの足跡がはっきりとついていました」と語る。

レモヨたちは午後四時半頃、村に帰りついた。パウダーは降りつづき、日没の少し前に止んだ。

ロングラップ島に降ったパウダーは約四センチの厚さに積ったのだ。

パウダーはアイリンダナエ環礁シフォ島にも降りそそぎ、リジョン・エクニラン(女、七歳)は、目に入るとピリピリしたといい、ウトリック島では、夕方になって、島全体が霧に包まれたようになったという。

他の島々ではパウダーを見た者はほとんどいないとされているが、リキェップ島のトユニー・デ・ブフム(男、九歳。のちにマーンヤル諸島政府の外務大臣)は次のような休験を語っている。

「家に帰ってしばらくすると、天井から死んだゲッコ(ヤモリ)がばらばらとたくさん落ちてきた。

外にいた時、空気の中に白い粉を見たので、私はそのせいでゲッコが死んだものと思った」。

パウダー状のものが危険な死の灰であることを誰も知らなかった。

ロングラップ島の人々は、パウダーがはいった飲み水の天水(雨水)が茶色や黄色に変色したが、気にせずに飲んだ。

また、パウダーのついたヤシの実やゴハンもそのまま食べた。

その夜、ロングラップ島とシフ才島の人々は、吐き気、嘔吐、下痢、頭痛と皮膚の痛みなどにみまわれた。

パウダーを体にあび、パウダーのはいった水を飲み、ゴハンなどを食べたことによる死の灰特有の急性症状である。

ひどい下痢をしたテイマーノリリン(男、三八歳)は述懐する。

「あの時、パウダーのはいったゴハンを食べたのは失敗だった」。

人々の苦しみと、体の不調を訴えて泣き叫ぶ子供たちを見た村長のジョンは、「みな死んでしまうかもしれない」、そう思ったと語る。

霧のようなパウダーに包まれたウトリック島住民にはロングラップ島住民に現れたような嘔吐や下痢などの症状は現れなかった。

また、他の島の住民にもそうした症状はみられなかったといわれている。

1.3 広がった死の灰 * の汚染 top

(注)「死の灰」とは、核兵器の爆発によって大量に生ずる放射性生成物の通称。直接・間接に人体に害を及ぼす。

1954年第五福竜丸被災事件の際、日本の新聞が造った語(広辞苑より)。

一九五四年末、アメリカは、水爆ブラボー実験の死の灰が降りそそいだ島は、ビキニ環礁の東側に散在する五つの環礁だけであると発表した。

ブラボー実験の時に住民が住んでいたのはロングラップ、シフォ、ウトリック島の三島で、ロングラップ島住民八二人〔うち四人は妊娠していた〕とウトリック島住民一五七人〔うち六人が妊娠していた〕の合計二三九人だけが死の灰をあびたとしていた。

のちにアメリカは、マーシャル諸島の島々の放射能調査を行った結果を一九八二年に公表した。

それによれば、水爆ブラボー実験の死の灰が降りそそいだ島は、マーシャル諸島の二九環礁と五つの島のうち南部にある三つの環礁と一つの島を除く全部の島々であるとされた。

当時のマーシャル諸島の人口のほとんどにあたる約一万二〇〇〇人が死の灰をあびたことになる。

調査結果はまた、マーシャル諸島の西隣に位置するミクロネシア連邦のポナペ島(現、ポンペイ島)やコスラエ島、ピングラップ環礁にも死の灰が降りそそいだことを明らかにした(当時の人口は不明)。 |

ヤシの葉でふいた伝統的な家はいまでは珍しい。

井戸水はかすかに塩分があり、水浴びや洗濯に使われる

(1978年5月、ウジャエ島)

|

水爆ブラボー実験の死の灰は、太平洋中部の広大な海域とサンゴ礁の島々に降りそそいだのである。

2 爆発を見た人々(第五福竜丸の二三人)

top

静岡県焼津港の遠洋マクロ漁船第五福竜丸、一四〇トン、船休の長さ約三〇メートル、乗組員二三人。

漁師たちは、この航海殼後のはえ縄を三時間半かけて投げ入れ、いまは当直や機関の当番をのぞいてそれぞれの寝場所で横になったりしていた。

夜明けは間近だったがまだ暗い。ひとときの静

けさと穏やかな波間に船は漂っていた。

投縄終了から一〇分ばどして漁労長の見崎吉男(二八歳)は、六分儀(星の位置から船のいる位置を測る道具)で船の位置を観測、北緯一一度五三分四分の一、東経一六六度三五分四分の一と漁労日誌に書込んだ。

ビキニ環礁の中心まで八七カイリ(約一六○キロ)。

さらに一〇分ほどして、見崎は再び六分儀を操作して天空ひときわきらめく星サソリ座のアンタレスを仰ぎ、船首方向に向きなおったとき……。 |

焼津港所属となった頃の第五福竜丸

(1953年5月、提供 焼津市)

|

鈴木鎮三(二七歳)は、「もう夜明けだな、ボツボツ仕事にかかるとするか」という仲間の交わしている声が聞こえ、跳ね起きて後甲板にでた。

海面は凪(な)いでいた。あまりにも静かだったので、なんとすばらしいナギだ、とおもわずつぶやいたその瞬間……。

大石又七(二〇歳)は、船首側にある船室の戸口に近いカイロ棚のベッドに横たわり、暗い外をぼんやり眺めていた。

増田三次郎三七歳)は、船尾の船室に入り、仲間と一緒に静かにタバコを吸っていた。

無線長の久保山愛吉三五歳)は、電信室より通路づたいに船尾に出て食事をとり、機関部員室で雑談していた。

水爆ブラボーが炸裂したのはこの時だった。

池田正穂こ三歳)の手記には、

「『太陽があがるぞオー』、『馬鹿野郎、西から太陽が上がるかッー』甲板上で絶叫し合う声を、船室にいた私か聞くと同時にドヤドヤと二人〜三人の船員が船内に駆け下りて来た。

『わァー、何だ、あれは……、驚いたぜ、突然西の方が一面焼けただれるように真っ赤になって、丁度太陽が上がるように明るくなった。

おい! 早く甲板に出てみろ、凄いぞ!』私はその声にせきたてられて、慌ててデッキに飛びだした」。

船長の筒井久吉(二二歳)は、

「その瞬間、南西の方角にあたる空に太陽よりやや大きめの火のかたまりのようなものがツツーツと斜めに突っ走ったかと思うと、次の瞬問は黄味を帯びた朱色がたちまちのうちに空全体に広がり、おおってしまった。

声もでないくらいに驚いたが、瞬間、直感的に『原爆!』とピンときだ」。

高木兼重(三〇歳)は

「船室で休んでいた。突然、船は明るい光のなかにとりかこまれた。

紅い閃光が窓から注ぎ込みみなの顔を明るく照らした。

びっくりして『こんなに早く夜が明けるはずない……』、私は落ち着いて、普通の日の出だろうと、

とたんに誰かが叫んだ『原爆だッ』 急いで飛び出すと後甲板に走った。

太陽より大きな玉が、はじめは青く、そのうち白く輝きながら西の空に浮かんで、玉は真っ赤な色に変った」。

久保山は、

「水平線にかかった雲の向こう側から太陽が昇る時のような明るい現象が三分くらい続いた」といい、

大石は、

「サアーと黄色い光が船室に流れ込んだ。入口で寢ていた俺は、何事かと外に飛び出して驚いた。

夕焼け色に染まったブリッジ、空、海が目の中に飛び込んできた」そして、「ブリッジ左舷のポートデッキに、船頭の見崎吉男さんらしい人影が船の位置を測っていたのか、のぞいていた六分儀から目を離したばかりという格好でじっと左舷の水平線を見つめて立っている。

すぐ後ろに棒立ちになっているのは、船長の筒井さんのようだ」と著書に記している。

鈴木慎三は、

「船の西方の水平線上に、太陽に似た火の塊を見た。

金色の輝きは次第に大きく広がりながら船に近づき覆いかぶさってくるようだった。

船室の仲間に知らせようととって返した。

高木を連れ出し外に出ると光は全天に広かっていた。

数人の仲間が驚きの表情で空を見上げていた。なんだろうな」。

増田三次郎も、「遠い沖の水平線から真っ赤なタマがものすごい速さでぐんぐん上がっていったかと思うと、見たこともないようないろんな色のまじった白い煙が、もくもく立ち上がったので“なんだろう”と話し合った」。

光は三、四分で次第に元の闇にもどるかのようにサアッーと引いていった。

コックの服部竹治(三八歳)は、「朝飯の合図の鐘をならした。

乗組員は作業にそなえて船尾に行き交代で飯を食べ始めた。

光から七、八分たったころ、爆音と衝撃波が襲ってきた。船体は海底から突き上げられたように揺れた」。

見崎は、「爆音をきいたがその音は地響きのような音であった……

幾つもの山が一度に崩れるような、海底にあいた穴に土砂が流れ込むような、すさまじい音だ」と語る。

吉田勝雄(二四歳)は「頭の先からつま先までしびれるような音」といい、見崎進(二七歳)は、「轟音が去った後『パチャン、パチャンにと船べりに波が当たった』と証言している。

大石は、「『ドドドドドーゴゴゴー』、足元から突き上げてくる轟音は、海ごと船をゆさぶった。

『ドタドタッ』長靴の音がデッキの上でもつれ合うように交錯し、味噌汁をけとばして逃げる者、ほうり投げて船室にかくれる者、あわててデッキに伏せる者もいる」。

機関長の山本忠司(二六歳)は、「エンジンを前進状態にし準備を整えた。

そして食事をとりに後甲板に出た。そこには床の上に一面に握り飯がちらばり数人が右往左往している。どうしたんだ。

この時誰かが『原爆だっ』と叫んだ。爆音につづいてうなるような響き」。

鈴木慎三は、「とにかく朝飯にしようと、調理場で汁をこしらえ甲板にでた。飯に箸をつけようとしたとき、耳を聾するような海鳴りのような轟音を聞いた。

遠鳴りに海底はふくれあがり、海は轟音をたてて反転し、逆巻く波となって船を小端みじんにしようと水平線のかなたから押し寄せてくるように思われた。

あんまり驚いたので転んで食器をひっくり返してしまった。

全く逃げ場を失ったネズミのようにあわてふためいていたのだ」と手記に書いた。

「エンジン開始!」「荒天準備!」と見崎は、矢継ぎ早に指示をだした。

山本は、「漁労長の声がした『エンジン始動!』。

エンジンを始動させ助手にまかせて海図室にかけ上がった。

『ビキニだ!』漁労長、船長、無線長が海図を開いて見入っていた。

定規を持つ手がふるえている」。

見崎は証言する。「皆が私のほうをじっと注目している。

いったい何が起こったのか、次の言葉を待っている」。

そして、一時の乗組員の高ぶった緊張をほぐし落ち着かせようと、船をゆっくりと大きな輪を描くように巡航させた。

久保山は、「機関長は私に向けて“何か変ったことがあるかも知れないからよく注意してくれ”といって作業に従事。

私も送信機を最良の状態にし再び海図室に昇り、果たして今の輝きは何だろう、場所は何処だろうと船長と漁労長で調べた。

どう考えてもビキニのほかなく、約一〇〇カイリある」。

大石は、「四時三〇分、ラインホーラー(縄巻き揚げ機)のけたたましい音とともに揚げ縄がはじまった。

幸い揚げていく方向は閃光の見えた方角とは反対なので、少しずつなりとも遠ざかる……。

背中で久保山局長の大きな声がした。

漁師にしてはめずらしく小柄な局長が、半ズボンにゴム長姿で、ブリッジの手すりを両手でつかんで真剣な顔をしている。

『おうい、みんな聞いてくれ、いまあったことは焼津にゃ知らせない。だからもし船でも飛行機でも見えたら、すぐに教えてくれよ』」。

午前六時ごろ、縄を揚げる作業をする漁師たちの頭上に、雨に混じって白い灰が降ってきた。

山本は、

「船首を東に向けて、縄を巻き揚げ始めた。海面は船首のほうから吹く微風のなかに、昇ってくる太陽をまぶしいばかりに反射させていた。

作業をはじめてどれくらいだったろうか。西の空は薄暗い雲でおおわれていた。

水平線のあたりは真っ暗だ。雲はみるみる頭の上におおいかぶさって東のほうへ広がっていった。

白い灰が降り始めた。風に運ばれてくる灰は降りつづけ口のなかに入ってくる。

それは酸味がする。目にも入ってくる。目があけていられなくなった。

みんなメガネをかけた。何もいわずに動いていた」。

増田三次郎は、「一時間半ぐらいした時に甲板にいると空からパラパラと何かが降ってきたので“小雨のようだ”と言いあった」。

高木兼重は、回想する。

「そのうち突然、天井の昇降口から灰が降ってくるのを見た。

一体なんだろうかと思って指先で灰をいじってみた、ガラスの粉末に似ている。

サンゴの粉ではないのか。甲板で慟いていた仲間が下りてきて、目のなかに灰がはいって痛くてかなわないからとってくれといってきた。

機関室の見張り番をやってから私は縄の引き揚げ作業を続けるために甲板に上がった。

甲板で働いている人たちは一面にこの白い灰をかぶっていた。まるで雪がふったようだ。

仲間の多くは眼鏡をかけて灰をふせいでいた。私も潜水眼鏡をかけて、帽子を目まで深くかぶった」

山本は、「ウキの引揚げ作業が終わり船は全力でビキニから遠ざかり始めた。無線長が『顔を洗え、体を洗え』といっていた。

しばらくたって当直勤務の番が回ってきた。妙にけだるかった。

頭痛がしめよいがするようだった。機関室に下り当直を交代した。

機関室に一時間半いると、吐き気がしてきたので外に出て吐かねばならなかった」と書いている。

安藤三郎(二八歳)は、「灰が降って、自分は耳がかゆく、目がとくに左眼が痛く、メマイを感じ頭痛がしてどうなるかと案じられた」。

久保山は、「私も灰を手にしてみた。真っ白なサンゴ礁のように思えた。

この時半田君が『灰はとってあるよ、紙に包んでしまってあるよ』と言ったので、入港したら調べてもらおうと話した」。

その晩から気持ちが悪くなる者、頭痛、吐き気、食欲不振になるものがでた。

コック長の服部竹治は、「塩辛い漬物やワサビの利いた刺し身で食欲を取戻させようとしたが、なかなか回復しなかった」と回想している。

3 爆発を見た人々(アメリカ人)

top

水爆ブラボーが爆発した時、ビキニ環礁の東二三〇キロのロングリック環礁エニウェタック島で気象観測を行っていた空軍兵J・カブラルは起床したばかりだった。

「ちょうど顔を洗っていた時、閃光が光った。

タオルで顔をよきながら外へ出てみると、西の空かギラギラと輝いていて、目を覆うほどまぶしかったが、目を覆うことはしなかった。

輝きは五五秒から六〇秒間つづいた。閃光が見えてから約十一分後、大きな音が聞こえ、建物がガクガクと揺れ、私自身も体に揺れを感じた」。 |

ラグーンから見るロングラップ島の中心部(1985年5月)

|

空軍兵で無線通信員のドナルド・ペイカーは、

「突然、西の空が真昼以上に明るく琿いた。衝撃波は非常に大きく、観測用に建てた建物のあちこちが被害をうけた。

(その後)ものすごい風が吹いてきて、地上にあったあらゆるものを吹き飛ばした」と証言する。

二人を含む二八人のアメリカ兵は、一九五四年一月からエニウェタック島で天候と気温、気圧、上空三万メートルの風力と風向きを観測し、その結果を毎日、エニウェトク島にある実験司令部に無線で送っていた。

爆心地のビキニ環礁の南東四〇〇キロにあるクワジェレン島海軍基地にいた海兵隊長ダン・ウィテーカーは、

「兵舎の裏を歩いていた時、突然、真昼のように明るくなった。

空全体がオレンジ色になり、それは数分間つづいた。

一〇分か一五分後、雷のような大きなゴロゴロと鳴る音が聞こえた。

その後、地震がおきたのかと思うほどすべての兵舎が激しく揺れ、さらにつづいて強い風が吹きつけた」

と、三月三日付でオハイオ州シンシナチ市に住む母親に宛てた手紙に書いている。

水爆ブラボーの爆心地にもっとも近い、ビキニ環礁南端のエニュー島にあるステイション70と呼ばれる地下壕には、核技術者のバーナード・オキーフを含む九人がはいっていた。

この壕は厚さ一メートルのコンクリート製で、天井には三メートルの上が盛られていた。

彼らは水爆ブラボーの起爆担当員で、点火信号を送ったあと、爆発の瞬間を見守っていた。

オキーフはのちに書いた「核の人質たち」(原礼之助訳、サイマル出版会)で爆発直後の地下壕内のようすを次のように記している。

「(地下壕の)建物全体が揺れているのではなく、建物全体が動いている。

ゆっくりと大波に揺れる船のように動いている。船酔いになった気分だ。

まだ衝撃波の来襲もない。現実に建物全体が動いている。

仕事台の上の工具も動き始めた。私は仕事台に飛んでゆき、強い揺れに対して身構えた。

こんな経験は初めてだった。

爆発の衝撃波は空中よりも地中のほうが早く来るが地中を走る衝撃波はすぐに消滅するので感ずることはない。

地中を走る衝撃波で地下壕の建物が揺れ動いた。

容器のなかのゼリーの上にのったように、この重い建物を何キロにもわたって動かしたこの力、太平洋のさんご礁もめちゃめちゃに破壊されてしまったにちがいない」(一部省略)。

衝撃波とは、火薬などが爆発した時に生ずる圧力によるショックのことである。

ロングラップ島などの島々が揺れたのは、この衝撃波の影響によるものだった。

爆発から一五分後、九人の起爆要員たちは実験司令部の許可を得て地下壕の外にでた。

オキーフはつづけて、

「……全く別世界だった。鉛色の雲は低くたれこめ、ふだんは綿のようにふんわりと太平洋に浮かぶ雲はない。

いつもの鳥は一羽として見当たらず、日の光をあびて輝く波もなく、いずこも重苦しい生の息吹は全く感じられなかった」、

と記している。

爆発から三〇分後、オキーフたちが地下壕に戻るうとした時、空一面が白い粉で覆われ、降りそそぐ粉でオキーフたちの腕は真っ白になった。

死の灰が降り始めたのである。

死の灰は二八人が気象観測を行っていたロングリック環礁エニウェタック島にも降りそそぎ始めた。

気象観測員の一人はいっている。

「太平洋の真ん中で雪嵐にあうなんて想像できるかい。まさに、それに遭遇したんだ」。

ロングリック環礁でも雪のような死の灰は日没まで降りつづき、〇・六センチから一二一センチの厚さに積った。

宿舎内のテーブルにもうっすらと積ったという。

死の灰が降りはじめて間もなく、外に設置していた、塵のなかの放射線を測る測定器の目盛りが危険を表す数値で止まった。

気象観測員たちはあらかじめ決められていた予防手段に従って、一切の飲食を止め、用意してあったアルミニウム製の退避舎に入ってシャワーをあび、それまで着ていた半袖シャツと半ズボンから長袖のズボンとシャツに着替えた。

水爆ブラボー実験は「キャッスル作戦」と呼ばれる六回の核実験の第一回目として行われた。

一九八二年四月一日にアメリカ国防総省から発行された報告書によれば、キャッスル作戦には、軍人九八〇〇人、政府職員二五〇人と民間人(技術者など)六〇人の合計一万一一○人のアメリカ人が参加したとされている。

しかし、実際にブラボー実験に参加した人の数は記されていない。

資料にはまた、ブラボーが爆発した時、ビキニ環礁の西と南の海域に一六隻の駆逐艦などが配置されていたとあるが、その乗組員数も記されていない。

多くのアメリカ人が爆発の閃光や火球、キノコ雲を目撃し、死の灰をあびたと思われるが、ここに記した者以外の目撃談は見当たらない。

|

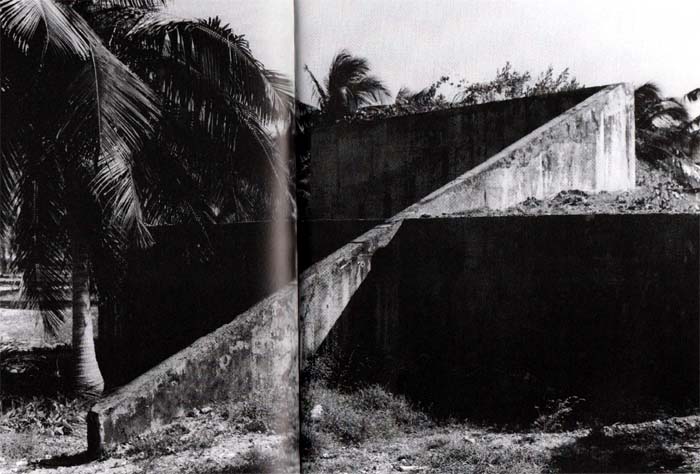

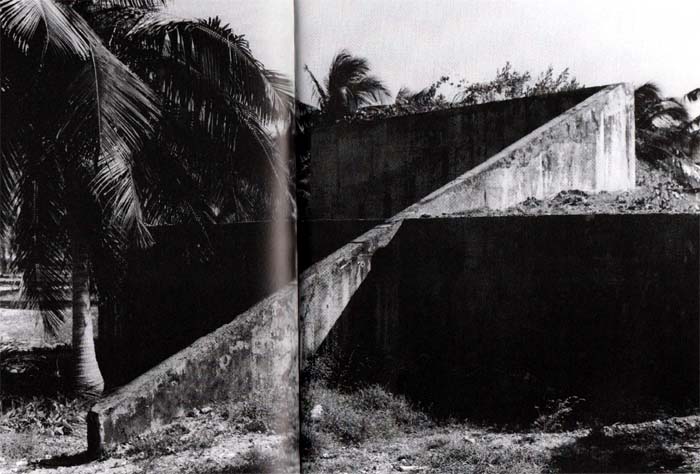

水爆ブラポーの爆発信号を送ったスティション70とよばれた半地下壕

(1994年2月、ビキニ環礁エニュー島)

|

top

****************************************

|