|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

一章 西安からの手紙

|

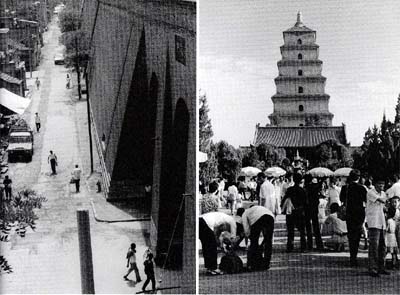

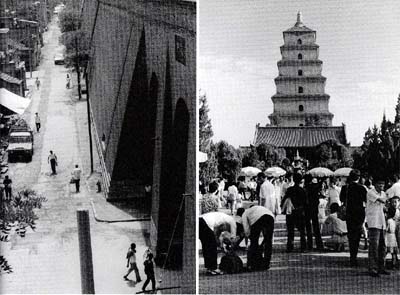

西安の小雁塔

|

大雁塔の内部、四方に展望室がある

大雁塔から西安市内を眺望

|

上海から空路二時間あまりで、西安へたどりつきました。

延安へ入るためには、どうしても西安まできて、週二便の小さな飛行機に乗らなければなりません。

鉄道はないので、車で行くとすれば、山道をガタゴト揺られて一〇時間ほど。ちょっとへばりそうです。

空路は、ほかに北京からもあるのですが、こちらは週にたった一便とか。

もし北京から往復するとすれば、帰りの便を待って、何と一週間も延安に滞在していなければなりません。

延安という町は、国外はもとより中国国内でも、今となっては人々の関心の外にあるかのようです。

しかし、そんな町だからこそ、なおさら行ってみたくなるのは、もはや変わり者の内に入るのでしょうか。

私はこれまでずいぶんたくさんの国を歩いてきましたが、誰もがわれもわれもと押しかけていくようなところには、およそ魅力がないのです。

その国を、その町を支えている民衆の心といったものが、容易に感じられないような気がするからです。

延安に、はたしてその心があるのかないのか、行ってみなければわかりませんが、月曜日の朝に発つという国内便を待って、西安に二日ばかりを過すことになりました。

私には初めての地で、中国一の古都となれば、それなりの期待が持てます。

これが長安と呼ばれた唐の時代には、シルクロードを通じてインドやローマなどに通じる世界有数の国際都市だったわけてすが、今はその国際を観光の二文字に置き変えたほうがよいのかもしれません。

まず、市の南四キロばかりにある西安のシンボル大雁塔(がんとう)へ。

塔の最上部に立てば、古都のたたずまいが、それこそ一望のもとに見渡せろとのこと。

高さ六四メートルもの塔は、それらしい簡素な古めかしさがあって、少し西北に傾いているところなど歴史の重みを感じさせます。

しかも、このお寺、慈恩寺(じおんじ)は、かの『西遊記』でなじみのある三蔵法師(さんぞうほうし)が、インドから持ち帰った仏典を収めるために建てられたという話。

サルの孫悟空(そんごくう)や、ブタの猪八戒(ちょはっかい)、かっぱの沙悟淨(しゃごじょう)の大活躍は、あれはフィクションですが、彼らの大親分たる三蔵法師は、何と実在した坊さんだったのです。

それはいいのですが、大雁塔の零囲気たるや、私にはいただけませんでした。

塔内のせまくるしい螺旋階段は、上がる人降りる人でごった返していて、それがみんなカメラをぶらさげた外人観光客ぽかり。

なかでも、もっとも多いのが日本人で、短パン姿の若者が毛ずねもむき出しに、缶ビールを飲みながらの参観には驚きました。

あまりの混雑で、最上階から町並を見るのもむずかしく、どうにも身動きがつきません。

名所旧跡は、どこでも人が集中するのは仕方ないとしても、その国の歴史に触れるのだという気持は失いたくないもの。 |

安定門付近の城壁 大雁塔正門

|

|

ドーム型の兵馬俑博物館

しかし、歴史的な大発掘といえば、最近、西安の名をさらに高めたのは、なんこいっでも、秦始皇帝陵(しんしこうていりょう)の兵馬俑坑(へいばようこう)でしょう。

俑(よう)という字は、やさしいようで使いなれぬ文字ですが、名のある人が死んだ際のいけにえに代るもので、古代中国では権力者の死後、その身近な者が生きたまま、あるいは殺されて陪葬されたといいます。

ガイドブックによれば、始皇帝の超権力たるや、私たちの想像を絶するものがありました。

一三歳で皇位をうけつぐと、すぐ自分の墓の建設に着手、七〇万人からを動員して三六年もかかったのに、それでも生前に完成をみなかったとのこと。 |

兵馬俑博物館の陶俑群

小高い丘にみえる秦始皇帝陵墓

|

二世皇帝は墓の秘密と埋めた財宝を守るために、工事人をすべて生き埋めにし、墓のなかに閉じこめてしまったという。

今も皇陵付近の土中には、るいるいと白骨が折り重なっているだろうとは、何とすさまじい話でしょうか。

私たちの知っている日本の支配者だちとは、そのスケールがちがいます。

一九七四年、たまたま井戸掘りをしていた農民たちによって発見された兵馬俑坑は、その皇陵を護衛するために造られた地下の大軍団とみられています。

今世紀最大の考古学発掘というのも、決して大げさな表現でないかもしれません。

等身大の陶製兵士たちは、現在発見されただけでも八〇〇〇体を超え、ほかに軍馬六〇〇余、木製戦車一〇〇余……。

すべて今から二二〇〇年も昔のものというのですから、溜息が出るというか、なんだか気が遠くなるかのようです。

一般に開放されているのは、陶俑体が最高にまとまっているという一号坑で、発掘現場を巨大なドームで覆って、兵馬俑博物館となっています。

鉄骨を組んだ体育館式の建物で、オープンして一〇年あまり。そう古いものではありません。

ドームに入りますと、これは、何と壮大な空間であることか。

周囲のプロムナードを歩きながら、彫像の大軍団を見下ろせるようになっていますが、日の出の方向、つまり東を向いてぎっしりと並んだ兵士たちと軍馬は、まるでいまにも動き出すかのような迫力と緊張感があります。

しかも、その兵士たちの顔立ちや表情が、それぞれちがっていて、特長をそなえているのです。

ですから、モデルは一人ひとり変えていたのでしょう。

一体を作るだけでも、どれはどの労力を必要したがわかりませんが、それが八〇〇〇体以上とは。……

横暴をきわめる権力者のもとで、人民もどんなにか酷使され犠牲となったことでしょうが、芸術家たちもまた黙々と陶俑作りに追われたのにちがいない。

しかし、いみじくも作り手の芸と心とが、一体ずつにこめられたものと考えられます。

そのせいかどうか、彫像の大軍団の周囲には、一種異様な底深い沈黙があるかのようで、私はできることなら、しばらくそこに足をとめて、もの言わぬ兵士たちの声に耳を傾 けたい思いでした。

しかし、それは、かなえられぬ夢なのです。

ここもまた、というより、大雁塔の何倍もの参観者で、せまいプロムナードに、足を止めている自由などありません。

矢印に従って、ぞろぞろと同じ歩調で歩いていかねばならない味気なさ。

そういってみてもはじまらないけれど、いまひとつ、気持が乗りきれないのが残念です。

兵馬俑から始皇帝陵へと足をのばし、まだ一度も掘られたことのないという陵墓は、外観上ごく平凡なながらかな小山にしか過ぎないのを確認して市内へ。

|

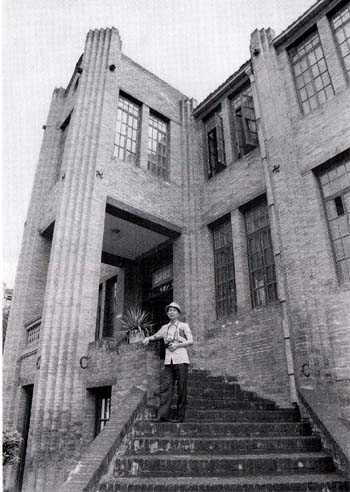

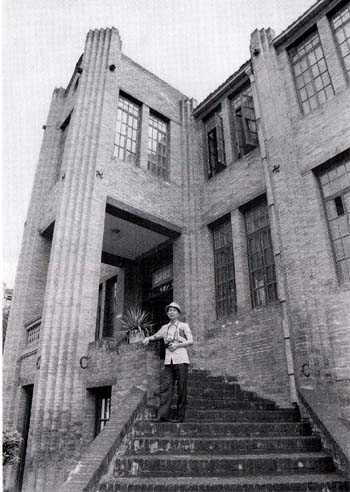

西安事件旧祉管理所

建国路六九号に、中国現代史に欠かすことのできない重要なモニュメントがあるのです。

通りに面した大鉄門の入口に、大きな二枚の看板が掲げてあります。

右に「西安事変旧址(きゅうし)管理所」、左に「張学良(ちょうがくりょう)将軍公館」とあって、もうそれを見ただけで、兵馬俑博物館とはちがった意味で私の胸はときめくのですが、驚いたことにほとんど人気(ひとけ)のない感じです。 |

張学良公館前で

|

西安の地に来ることがあったらぜひに……と思っていたのに、何と、ひんやりとしているのでしょうか。

いささかとまどいましたが、すぐに納得できました。ああ、ここは一般的な観光名所なんかではないんだ、と。

古都西安にやってくる外国からの観光客のなかには、ひょっとして、西安事件も知らない人が多く、ここは素通りされてしまうのかもしれません。

では、西安事件とはなにか。それは、これから訪れる延安と、どんな関係にあるのか。

延安とのかかわりはこれから明らかになっていくはずですが、前者の疑問について、たまたまバッグに入れてきた交通公社のポケットガイド『中国』に、一ロメモ的な解説が出ています。

次に、学習のつもりで少しメモしてみるとするならば、軍閥と書かれた張学良について、まず先に知る必要がありましょう。

張学良の父は、馬賊から出発して、中国東北部(満州)を支配する大軍閥にまでのし上がった張作霖(ちょうさくりん)でした。

満州の利権争いで、日本のいいなりにならんかった張作霖が、一九二八年、関東軍の謀略で特別列車に爆薬をしかけられて殺されてしまった時、学良は二七歳。すぐに父のあとを継ぎましたが、日本の圧力に屈することなく、国民政府の東北軍司令官になりました。

一九三一年に、一五年戦争の発端ともいうべき満州事変(中国では九・一八事変という)が勃発。日本軍と戦火を交えようとした学良を「先安内後攘(じょう)外」(先に国内を安定させてから外敵とたたかう)と、押えたのは蒋介石でした。

当時の蒋介石は、江西省に根拠地をかまえて勢力をひろめつつある中国共産党=労農紅軍との対決で、日本とやり合うどころの話ではなかったのです。

張学良は、蒋介石の命令に従って、東北のふるさとから軍を撤退させたものの、下部から「いくじなし」の突上げと、上からの命令にそむくわけにいかぬというジレンマから、よほどこたえたのでしょう。

病気療養の名目で外遊。数年を外国で過してやっと帰国した彼を西安で待ち受けていたのは、何と皮肉にも、紅軍退治の掃共司令官なる役職でした。

一九三六年当時、西安には、国民政府の元に二つの軍事集団がありました。

一つが東北から移動してきた張学良ひきいる東北軍で、もう一つが楊虎城(ようこじょう)を司令官とする西北軍です。

政府命令で、両軍は何度か紅軍とたたかいましたが、勝ったためしはなく、その都度負け続け。兵たちは同胞とたたかうよりも、日本軍に対して、憎悪を燃やしていたのです。

元々戦意などあろうはずがありません。

この時期の紅軍は、国民党軍の執拗な追撃を受けながら、「長征」という名の大転進で、やっとのこと陜北にたどりついたばかりのところ。

それこそ骨と皮ばかりになって、弱りきっているのですから、本気になってかかればかならず全滅できる、と反共の蒋介石は業をにやしたことでしょう。

それで、ネジを巻きに、みずから西安へ乗りこんできました。一九三六年一二月のことです。

蒋介石は国民政府の主席ですが、さらに国民党の委員長と陸海軍の総司令官もかねて、カリスマ的な権力をにぎる存在でした。しかし、紅軍をたたいてから日本とたかがうとの蒋介石の思惑とは逆に、日本軍の横暴に憤激する抗議運動は、北京や上海の大都市から中国全上へ広まりつつありました。

各地に続々と抗日救国会が生まれていましたが、張学良と楊虎城もまた、そうした気運と決して無縁ではなく、特に父を日本軍に殺され、東北のふるさとまで奪われた張学良は、馬賊だった父よりも、むしろ強いものを持っていたのです。

それは中国の独立と統一への、内に秘めた情熱でした。

二将軍は、蒋介石に対して、国民政府を改組して各党派を受入れ、今こそ共同で国難にあたろうと、「国共合作・抗日救国」を迫ったのです。

しかし、蒋介石はかたくなに首を振るばかり。

ついに張学良の軍がクーデターを決行し將介石は山のなかを逃げまかったあげく、監禁されてしまいました。

やがて紅軍根拠地から周恩来らが駆けつけてきて、話合いの結果、蒋介石もしぶしぶと合作を受入れることとなり、暮も押しつまっだ二五日にやっと南京へ生還しました。

これにより、国民党の方針は内戦から抗日救国へと急転回。国共合作・一致抗日にくさびを入れようとした日本のねらいは大きくはずれて、失敗しました。

内戦はやめるの大世論がみちびいた成果といえるかもしれません。

しかし、蒋介石を送って南京へおもむいた張学良は、それっきり軟禁されてしまい、楊虎城は後に子供とともに惨殺されたとは、何と残酷なエピローグでしょうか。

蒋介石は自分の命と引換えに、やむなく紅軍と手を握ったものの、その舞台作りをした二将軍をどうにも許せなかったのでしょう。

蒋介石が死んで、つぎの代になっても張学良は台湾にずっと軟禁状態でしたが、ごく最近、九〇歳の誕生日を公の場で迎えたというニュースが報じられました。

現代の岩窟王ではないけれど、西安事件から実に五四年ぶりの登場でした。

西安市の建国路にある西安事件旧址は、いかにも将軍邸らしく、がっちりした高塀に囲まれ、鉄門を入ってすぐ左側に平屋建ての記念館がありました。

八年ほど前に開設されたとのことです。スペースはそう大きくありませんが、見物客もごくわずかで、張学良の人となりから事件に至る経過と背景が、たくさんの写真や公文書、地図などでわかりやすく構成されています。

大きく引きのばされた写真の張学良は、あらためで見れば、どこかロマンを感じさせる白面のやさ男で、一〇万人からの東北軍をひきいていた大軍閥の風貌ではありません。若い時から女性関係もにぎやかなものだったという話ですが、さもあり何と納得できます。

おまけに、いかにもういういしいのです。

「ずいぶん若いな……」

と、思いましたが、わざわざ若向きの写真を選んだのではなくて、なにしろ、今から半世紀以上も前の出来事なのです。

西安事件の主役となったときの張学良は、三六歳。青年将軍といわれた所以です。

展示を案内してくれる女子職員は、お下げ髪に赤いリボンのよくにあう娘さんでしたが、その口調には、与えられた義務を越える好意めいたものが感じられました。

ですから、説明中にちょっと目をそらして先の写真など見たりしますと、

「いま、大事なところを話しています。もうちょっとお待ちください」

これには苦笑しながらも、素直にしたがわざるをえません。

記念館を見終えたあと、中庭をはさんで向い合う三階建てレンガ作りの建物に、足を向けました。

これぞ張学良公館で、東西に並うb二つの建物で構成されています。

東楼、中楼、西楼で、左右から石段を上っていった二階が正面フロアになっている西楼に、かつて青年将軍の居室がありました。

西安事件が発生すると、延安に近い根拠地保安からやってきた周恩来、葉剣英(ようけんえい)らは東楼を宿舎とし、張学良・楊虎城や南京政府との交渉は、中楼で行われたという話。

夜昼休みなく、白熱の論議が交わされたことでしょう。

やがて、事件が平和的に解決し、蒋介石につきそって南京へおもむいた張学良は、それっきり二度と、この館に戻ることはなかったのです。

張公館のあと、驪山(りざん)のふもとにある華清池に、事件前夜まで蒋介石が宿泊していたという史蹟を見にいきました。

中国では日本とちがって、めったに温泉地はないのですが、華清池は秦の時代から温泉の名所で、唐代になると、かの玄宗(げんそう)皇帝がここで楊貴妃(ようきひ)と愛の日を過したということで知られています。

そのせいか、これまた観光名所なのですが、大勢の人でごった返す池の前の華清宮が督戦(とくせん=戦いを監督)にきた蒋介石の宿になったとは、通訳氏の話。

その寝室は、外側から窓ガラス越しにしか見ることはできませんが、張学良の軍がクーデターを起こした際の弾痕が、今もなまなましく残されています。

「明け方五時半、ベッドの上で体操をすませ、着替えをはじめた時、突然、表門前で銃声が聞こえた。

ただちに護衛に見にいかせた。

それが戻らないうちに第二発目が聞こえた。さらにもう一人を派遣したが、それからあとも銃声はやまない。

東北軍の反乱だと知る」 |

一二月一二日早朝、事件の発生を蒋介石は『蒋介石秘録11』(サンケイ出版局)に、そう書いています。

あまりにあわてたせいか、寝室に入歯、軍刀、マントなどを残したまま、パジャマ姿で裏の驪山(りざん)に逃げのびたどのこと。

かなりの高さまで這い登り、岩穴にひそんでいたところを捕捕されたのです。

その場所に記念のあづま屋が建てられて、捉蒋亭(そくしょうてい)と呼ばれていろとのこと。

「行ってみよすか?」

と、すすめられましたが、裏山に一列に並んでいく蟻のような人波を見ただけで、私はもういいという気がしました。

それよりも、ゆっくりとお茶でも飲みながら、西安事件で張学良のはたした役割や意味合いについて、考えをめぐらしたかったのです。

若き日の張学良は、酒、女、麻薬、ギャンブルにひたる放蕩ぐせで知られています。

蒋介石の命令とはいいながら、父親を殺しふるさとを奪った日本軍に対してなんら抵抗することもなく、立場がつらくなると、自分だけ外国へ逃げてしまうようなシマラナイ青年将軍でした。

しかし、生涯にただ一度だけ、それこそよいことをしたのです。

それが西安事件で、蒋介石へのクーデターというのはずいぶん無謀なという批判はあるにせよ、民衆の世論であった内戦停止と祖国の統一と独立への道へ、中国現代史の流れを大きく変えた男といえましょう。

西安事件の前までは、ただの軍閥で終るかもしれなかった張学良は、事件のあとも闇に閉ざされたままとなりましたが、三六歳のその数日だけで、生涯のすべてを燃やしつくしたのかもしれません。

「張学良将軍は痛恨の英難です」

記念館で案内役の女性は、確かそんなひとことを口にしましたが、私は人間の生き方というものを、あらためて考えさせられたような気がしました。

観光地西安でも、学ぶべきものは決して小さくなかったのです。

top

****************************************

|