|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

|

六章 延安からの手紙(5)

今日は、いよいよ元日本労農学校の窑洞を調べにいくのです。

何とかたどりつけるかどうか、とにかく行ってみないことにはわかりませんが、それまでに持参したコピーなどを読み終えておかなければ……。

例のチャイムにつづく時報で目をさましたのをいいことに、早起きしての資料読みです。

延安を中心に各地に反戦同盟(のちに日本人民解放連盟になる)を結成した元日本兵たちは、それでは前線工作で、どのように反戦平和のたたかいを展開したのか。

宣伝工作についていえば、直接日本軍にたいする呼びかけのほかに、ビラ、パンフレット、新聞などがありました。

一九四三年に発行されたビラの総数は、八路軍地区で八三万部、新四軍地区で二〇万部にもなりましたが、各地で毎月五、六種が出された、といいます。

秋山良照著『中国戦線の反戦兵士』に、それらのビラの一枚が写真板で掲載されています。 |

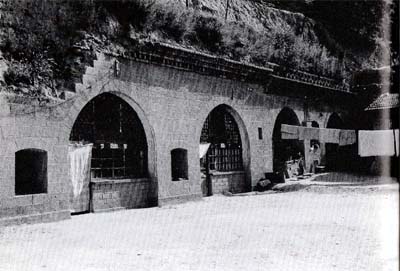

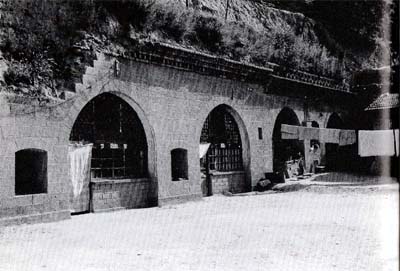

ヤオトン風つくりの延安市役所

|

「討伐(とうばつ)に引出された戦友諸君に罪もない、何も知らない。

君達が上官の命令の下に、危険にさらされながら苦労している頃、故郷では必ずお母さんやお父さんが、神様の前で手を合わせているにちがいない。

諸君、今度の討伐は苦しいだろう、つらいだろう、僕達も昔の戦友として察することが出来る。

而(しか)し諸君どんなに苦しくとも、どんな危険があっても、どんなに厳しい上官の命令があっても、決して戦死してはならない。

故郷では生みの親達が、血を分けた兄弟が、親しい友人が、何を君達に祈っていてくれるだろう。

それは一個の勲章よりも、君達の無事な笑顔を待っているのだ。

諸君、僕達は死の一歩手前から脱け出して来た日本の兵士だけで、今は昔の軍隊生活の様な苦しさもなく、朗らかに生活している。

そして中国の人達よりは国際の友人として、兄弟以上に優待され、現在の僕達は何時も体を大切に、懐しい故郷へ帰る準備をしている。

戦友諸君! どうか戦死しないでくれ。

もし生命に危険を感じた時は、何時でも僕達の処へ来給え。

僕達は喜んで君達を迎えるであろう。

日本人反戦同盟太行支部」 |

現文は片カナで旧カナづかいですが、かっての戦友を思う気持もそくそくと、どなたが書いたものかわかりませんが、当時の状況下では、かなりのところまで戦友の心をとらえる文面ではないでしょうか。

しかし、この種のビラを直接に日本軍に渡すためには、最前線まで行かねばならないわけですから、容易なことではありません。

ために農民を通じて日本軍へ送りとどける方法も考えられたけれど、パーロ(八路軍)の手先となれば、その農民がひどいめにあう。武装宣伝隊を組織して、日本軍のトーチカ付近にまくのが最も理想的ですが、それもまたかなりの危険をともなう作業でした。

ビラの散布のみならず、日本兵に呼びかける方法もとられました。

呼びかけは直接に日本兵と話合うことができて、時には交流することもできるため、もちろんビラよりも大きな効果があったのです。

といいましても、拡声器などは望むべくもなく、メガホン片手に、日本軍のトーチカすれすれまで近よらなければなりません。

夜になるのを待って接近するわけですが、それでも危険があまりにも大きく、まさに命がけの工作活動でした。

「おーい、トーチカの諸君!」

と、呼びかけて、いきなり機関銃や小銃をあびせられることも多く、「売国奴!」とののしられてやりかえし、口論になることもないではなかったのです。

しかし、それはかえって反発をまねくとすぐ気付きました。

むしろ捕虜となった自分が、反戦同盟に参加したいきさつを紹介したり、原隊向けでは故郷のことや戦友の消息などを話題にしながら、侵略戦争はなぜよくないのか、同じ人間なのになぜ天皇の命令で死ななければならないか、行きつくところが、アジアと世界からの孤立ではないかを、じゅんじゅんと心情的に語れば、それなりの効果があったといいます。

もちろん一回や二回ではなく、再三にわたる呼びかけが必要で、メガホンばかりでなく、電話も活用されました。

日本軍が張りめぐらした電話線にコードを接続すれば、同時に数ヵ所のトーチカへ通し、これは直接の呼びかけよりも安全で長く話しかけることができましたので、周囲に上官がいなければ、受話器を手にした兵とわりと自由な意見の交換もできたという。

しかし、最前線で戦火のなかでの反戦工作活動は、常に危険がつきまとい、少なくない数の犠牲者を出しました。

一九四一年から、わかっているだけでも二五名からの反戦同盟員の犠牲者が出ました。

戦争で一度ならず死んだ身を八路軍に救われた彼らは、今度は反戦平和の活動中に日本軍の銃弾で生命を奪われたのです。

『解放日報』のコピーをめくっていきますと、一九四四年三月二五日号に、「日本反戦同盟の栄光、車橋戦闘中、松野覚同志英雄的な死をとげる」の記事が目につきました。

松野覚氏は二六歳、広島出身で、少年工として働らさながら、「彼の血と汗で母親と妹を養って」いましたが、四一年徴兵されて中国の戦場へ。

捕虜となり新四軍に加わってから反戦同盟蘇中支部に入り、何度か前線での呼びかけ工作で日本軍を説得し、一度ならず日本軍上官は反論することもできず、銃を下に向けて撃ったこともあるとか。

しかし、蘇中地区の車橋鎮の戦闘中の呼びかけ工作中、日本軍の小銃弾の一発が、不幸にも頭部に命中して犠牲となったもの。

「このたびの松野同志の英雄的な死は、聞く者をして深くいたみ惜しませるだろう」で、記事は結ばれています。

痛ましい犠牲を出しながらの命がけの活動でしたが、反戦同盟の主要な任務は、こうした日本軍による様々な宣伝活動のほか、日本語による放送、慰問袋の送付、そして捕虜にたいする教育や、解放区の民衆および八路軍・新四軍兵士向けのアピールもありました。

やがて反戦同盟は、日本人民解放連盟へと発展的に成長し、華北と華中にいくつかの支部を持ち、その構成員も四四年の二九八人から一〇〇〇人を超えましたが、そのうちの半数以上は日本軍から投降して加わった元日本兵たちでした。

捕虜となった日本兵のうち、八路軍・新四軍に残ることを希望した兵は、四〇年にわずか七パーセントにすぎなかったのが、四三年には四八パーセントにも達したのです。

前線での日本軍は、泥沼にはまったような長い戦争に疲れはてて規律も士気も、みるかげもなく、戦意はおとろえ希望もなく、いまや反戦平和の呼びかけが胸にひびくようになっていました。

当然ながら日本軍部は、「売国奴」「非国民」たちの宣伝ビラにきびしく目を光らせ、ビラを手にした兵や回し読みした兵士たちを取締ったけれど、そうすればするほどに、かえって反戦ビラは兵士たちの関心をひきつけ、さらに読みつがれていったのです。

いまからでは想像もできないような困難な状況下で、心ある日本人たちによって行われた様々な活動は、日本軍国主義の侵略戦争を多少なりともくいとめ、日中両国人民の平和と連帯に、大きな役割を果たしたのではないでしょうか。

延辺に立てられた真紅の旗は

いま冀南の平原にたかくなびく

やがて海を越え

東海の国日本に

旗はなびくであろう

中・日人民の団結のしるし

真紅の旗上 なびけ

中・日人民の敵日本軍部をたおせ

真紅の旗上 高くなびけ

(前掲書『中国戦線の反戦兵士』より) |

|

ヤオトンの入口の欄間は家紋のようにそれぞれ違う

|

|

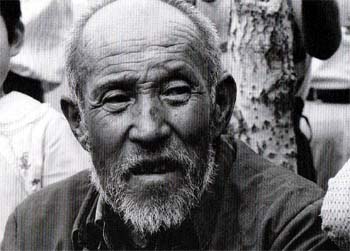

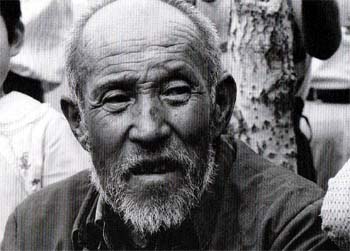

日本労農学校の思い出を語ってくれた3老人

|

日本労農学校の住居と学習室だったヤオトン

|

「今日は、いよいよ先生のお望みの最後のところへ行きますよ」

「日本労農学校の跡ですね」

「ええ、ええ、そうです。当時を知る人も現地で待っています」

「ほんとですか? それはよかった」

「先生のご要望に努力するのが、私たちの役目です。なにしろ先生には、とても大事なところなんだと……」

ホテルに迎えにきてくれた通訳氏は、笑いながら、そのあとを言いよどみました。

しかし、この地へきてからもう何日かのつき合いで、時おり本音をちらつかせます。

「で、それで、何か……」

「先生は、先に岡野進住居跡にもいわれた表礼をつけるべきだと、いいましたね。これから行くところにも、それはありません」

「かっては、あっだのですね」

「ええ、たぶんね。けれど、私、見たことないです」

すると、もうずっと前に、はずされたということでしょうか。あの文革中だとすれば、一五年ほど前になります。

通訳氏はいきさつをあえて語ろうとせず、車のなかで、私はもどかしい思いで言葉を続けました。

「でも、それは、やはりなければいけないのですよね。もちろん日本関係ばかりでなくて、たとえばこの地で共に中国革命を支えたアメリカのジャーナリスト、スメドレーとかスノーとか、カナダの医師ベチューンなど、どこにいたのか、知る手がかりが何もないというのは、さびしいかぎりです」

「先生のいうことは、よくわかります。ただね、こちらでは決められたことは、しなくてもしすぎてもよくないのです」

「しかし、それでは歴史の真実は伝わりませんよね。

先輩たちの志を受けついでいくことも……」

「個人的には賛成です。でも、個人の意見でしかありません」

「そうですか」

「けれどね、先生のご希望には、できるだけのことをしている。それは理解してくれますね」

「ありがとう。大いに謝謝(シェシェ)です。おかげで、今日も空はピカピカですね」

「そう、きっと先生を歓迎してくれているのです」

通訳氏の心が胸にしみる感じで、車の揺れに身をまかせているうち、その揺れがいつのまにか大振りになり出して、私たちの車は市街地の東に面した嘉嶺山の頂上へ向かっていました。曲りくねる山道にもかかわらず、舗装された道路は、宝塔のすぐ下までつらなっています。

ホテルの窓から見えた宝塔は、延安のシンボル的な存在で、したがって嘉嶺山は俗に宝塔山と呼ばれるとは、先に書いた通り。車を捨てて頂上に立てば、一〇〇〇メートルを超える標高だけあって、これはさすがに絶景です。

延安の町並と、眼下に流れる延河の風情は、どこかの本に出ていた「山は延安をかこみ、町は山に依り、町の近辺の延河は山につれて流れる」の一行を思い出させます。

ここから見れば、延安の町は、なるほど群峰に囲まれているのです。

大長征のあとの労農紅軍が根拠地にしたのもうなずけますし、日本軍機の爆撃もまた簡単ではなかったことでしょう。

唐代のものという八角九層の宝塔は、レンガ造りの重箱を上に重ねていったような素朴な造型で、最上階まで登ることもできるという話でしたが、私はそれよりも先へ急ぎました。

すでに何冊かの資料で当ってきましたが、日本労農学校は宝塔の東に面した山腹にあったのです。

東面は、切り立つような傾斜で、すれちがうのも困難なほどの石段になっています。

手すりがついてなかったら、ちょっと危険なようなジグザグの道を下りていきますと、両側の山腹に何層にもほどよく並んだ窑洞が、まるで土のアパート群といったらいいか、最も延安らしい生活のなかへ踏みこんでいくかのようでした。

日本労農学校跡の窑洞は、そうした生活の息づかいもあらわに、石段が一休みした左右の空間に位置していました。

左側はちょっとした広場を前にして、山の崖面にアーチ型の入口が五ヵ所、それぞれ入口にカーテンが垂れて、窓から煙が立ちのぼっています。

広場の隅にはおそらく共通の洗濯物が万国旗のように並び、広場のなかほどに、大きな石ウスが一つ。

木製の把手に上体をかけて、円を描きながらゴロゴロと回す仕組みで、興味深く手をかけてみましたが、私の力なんかではびくともしません。

「先生、当時の思い出を語ってくれる人たちです」

という通訳氏の声に振返りますと、日陰にいた大民服の老人たちが、ゆったりとした足どりでやってきました。

色あせた人民服姿は、たまたま仕事の手を休めてきたといった気さくな感じで、いずれも七十年配ですが、風雪に耐えて生きた歴史のしのばれる温顔です。

小さな幼女の手を引いて、長身でいかにも実直そうな賈銀祥さんが一番年上の七四歳で、呉愛雄さんが七二歳。

ちょっと小太りで頭のはげ上がった師富業さん六六歳。

今から半世紀前へさかのぼると、この人たちはいずれも十代から二十代の、まだまだ青年であったわけです。

「先になかを案内しましょう、といってくれてます」

通訳氏の言葉です。その声も、心なしかはずんでいます。

「ええ、ぜひお願いします。どこか代表的なところで結構ですから」

「では、あちらへ」

と、案内されましたのは、石段を下りた右側に面した窑洞で、こちらは崖のふちで庭がせまく、アーチ型の入口は二ヵ所しかありません。

窑洞(ヤオトン)の造りは、どこも同じですが、通用口の上部に組まれた障子張りの棧が紅軍の星印になっているのが、いかにもそれらしく、丸太を組んだだけの柱には「春日載陽」など、縁起物の書きつけがあちこちに張られています。

書きつけは、もちろん現代のもの。

室内に入ると、石造りのカマドにつらなったオンドル式の寝床と、調理場に大きな水ガメ、鍋や洗面器に、天井からぼつんとさかっか裸電球などなど、特に変わりばえはしません。

しかし、当時の労農学校生徒たちは、一つの窑洞にたしか五、六人が住み、入口の明かりとりの下に大きな机を置いて学習し、奥が寝床になっていたはず……。

学校の教室とならんだ食堂は、ここからもう一段さがったところの中腹にあったとのことですが、今はないという話です。

一九四四年五月頃、日本労農学校の生徒はわずか七〇名たらずでしたが、その後続々と増えつづけて、戦争最後の年の四五年には二五〇名をこえ、開校から日本敗戦の五年間、労農学校で学んだ者は延べ三五〇名にもなったのです。

いまはなんの表示もいわれもなく、一般の住居となっている窖洞に、ひとことではわりきれないような複雑な思いを残して、そのあと、崖はずれの木陰の下で、この地で農業をいとなむ三人の関係者から、当時の思い出の一端を聞きました。 以下は、その一問一答です。

|

みんないい人たちだったと師さん

|

当時の思い出にひたる賈さん(上)と呉さん(下)

|

賈さん、呉さん、師さんは、はるかな遠い日をたどるかのように目を細めながら、口々に語ってくれました。

――さっそくに、おたずねします。昔ここにあった日本労農学校について、一番心に残っていることはなんでしょうか。

「私は、学校ができる前から、ずっとここに住んでいた。

はじめ学生の数は、七〇〜八〇人くらいだったと覚えている。

当時、このあたりに住んでいた者たちは、学生たちと交流し、いろいろなものを贈ったりした。

また、祭りのときなんかは、地元の農家の人たちが、ごちそうを作って招待もした。

同じくらいの年頃だったので、バレーボールなど、学生たちと一緒に遊んだこともある。

――当時、非常に食物が不足していたと聞いていますが、どんな具合だったのでしょうか。

「窮乏していたのは事実だが、労農学校のある山の上のほうは、どんなところでも、みな耕作地にした。

野菜、ジャガイモ、大根と、種類も多くたくさん作っていた。 |

|

また、生徒たちには学校から特別な配給もあった。

むしろ、我々よりも恵まれていた面もあると思う」

――窑洞のなかに一つ広い部屋があって、そこも教室がわりにしていたそうですが、ご存知でしょうか。

「最初、学校ができたばかりの頃、上がアーチ型になっているのは、学生たちが自分たちで作った。

そういう建築についての技術者もいたから便利だった」

「夜は、電気がなくて不自由だったのではないでしょうか。

「それは確かだった。庭に出て話合ったり、糸つむぎをしたりしていた」

――水は、どうしていましたか。井戸から汲んだと思いますが、井戸はとこにあったのでしょうか。

「下から運んできた。

桶に入れて山を登ってくるのだが、食堂で働く人たちがそれをやり、学生はやらなかった。

学生は学習が任務だったから」

――すると、ずいぶん優遇されていたわけですね。

「武装を捨てた日本人は、国際的な友人と教えられていた」

――しかし、そうはいっても元は残虐な日本軍隊の一員だったわけでして、みなさんは、そのことについてのわだかまりはありませんでしたか。

本当に親しい関係の友好は、心理的に無理だったのでは。……

「彼らのことを、好きになれなかった者ももちろんいただろうが、私は反感はなかったと思う。

学生たちと生活を共にすることで、人間としての親しみがわいてきた。

それに、この学校にきた日本人は、おそらくえらばれた良心的な人たちばかりだった。

最初、彼らがくる前に、党の幹部がきて地元の会が開かれたが、“みな、いい人ばかりだから”という説明があった」

――その説明は、最初から当たっていたのでしょうか。

「なにしろ日本人、いや、元日本兵を見るのは初めてだったから、怖かっだのは事実だ。何か起きるといけないので、子供には近よるな、といったものだった。

実際に来てみたら、幹部のいった通りなので安心した」

――言葉が不自由だったと思いますが、多少は通じたのですか。

「はじめのうちは、挨拶程度で、なにもわがらなかった。そのうち、彼らがよく学んで、ある程度は通じるようになった」

――ところで、日本労農学校の校長先生だった岡野進氏を、ご存知ですか。

「岡野進は、知っている。会ったことがある。戦争が終り、学校の最後の日に、ここから日本へ帰っていった」

――どんな印象をもちましたが。

「温厚で若く見えた。三十代くらいに見えた。背は一六〇〜一七〇センチくらいだったか、と覚えている」

――その岡野進氏が、いま九八歳で建在なのを知ってますか。

「知らない、それは全くの驚きだ……」

空はあくまでも青く澄んで、セミの声の降りしきる木陰でのごく短時間の立ち話は、ざっと以上のようなものでしたが、私は胸の内からあふれてくる思いでいっぱいでした。

捕虜たちの学校としては世界的にも例をみない日本労農学校は、この人たち農民の善意によって生まれ、そして支えられていったのではないのでしょうか。

この人たちが、もしも「日本鬼子」(リーベンクイズ)などまっぴらごめん、そんな奴らの学校なんか反対だといえば、元も子もなかったことでしょう。

しかも、物心両面から学生たちを助けた人々の生活は、決してゆとりのあるものではなかったはず。

現在でも中国のなかでさらに貧しく、空洞内に最少限の衣食しか持ち合わせていない暮しは、半世紀前となったら、それこそ赤貧洗うがごとしだったのではないでしょうか。

にもかかわらず、学生たちに手を差しのべたのは友情というよりか、かぎりない人間愛といってよいのかもしれません。

学生たちもそのぬくもりをよりどころにして、日々の学習に精出し、やがて再び前線へと、平和の戦士の工作活動に馳せ参じていったのでしょう。

のどかな農村風景 |

延安のシンボルの宝塔に夏の陽がきらめく |

一九四五年八月なかば、日本軍国主義は敗れて、同月二八日、日本労農学校の終業式が行われました。

その席上、岡野校長のいったひとことが、学生の一人だった秋山良照氏の心に深く刻まれることになりました。

「きょうの終業式に、みなさんに卒業証書をお渡しすることはできない。

私たちがそれぞれ日本に帰り、民主的日本の建設に参加する中で、みなさんは日本人民の支持をうることでしょう。

この支持が卒業証書です。

しかしこの卒業証書は、もしみなさんがここで学んだことを実際に生かさない場合、日本の人民から支持を失った場合、即座に取上げられるのです……」 |

九月一〇日、一足早く岡野校長こと野坂参三氏は日本に向けて出発、一八日、学生たちの第一陣約二〇〇人近くが、延安での生活をしのびながら、思い出ふかい宝塔山に別れを告げました。

それから野坂氏は約四ヵ月、学生たち一行は五ヵ月をついやして、民主的日本の建設に参加すべくやっと祖国へたどりつきましたが、さて、かくいう私も、明朝北京経由で帰国することにします。

ただし、週一便しかない飛行機が無事に飛んでくれればの話ですが。……

明日の天気が、今日にひきつづき快晴であることを願って、延安からの手紙のペンを置くことにします。

――では、ごきげんよう。

top

****************************************

|