|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

二章 延安からの手紙(1)

|

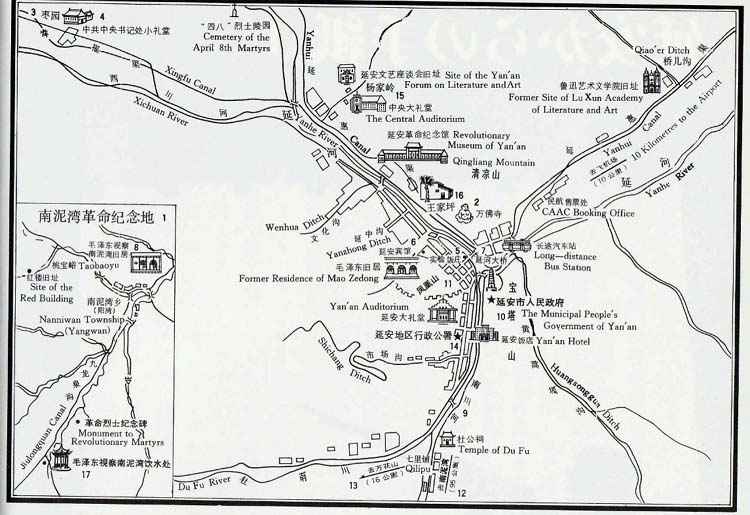

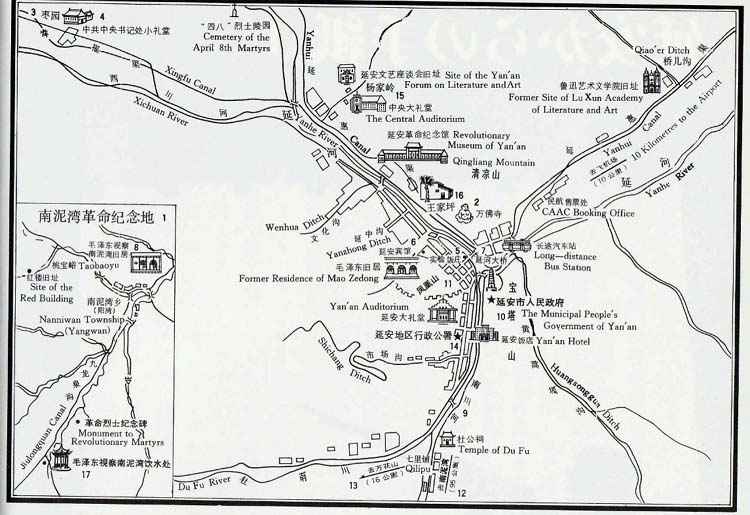

延安のマップ

|

西安から延安まで無事にたどりつけるかどうかが最初から不安の種でしたが、はたして思った通りの事態となりました。

空港の空は申し分ないのに、三〇分過ぎ、一時間になっても、搭乗手続きにならないのです。

ついに二時間、しびれを切らしたところで、

「延安上空に霧がかかっていて、様子を見ているのだそうです」

と、通訳氏から情報が届きました。

ああ、なんたることか。もしも欠航になったとしたら、三日後の便ではどうしようもないので、一〇時間余の山道ドライブを覚悟しなければならなくなります。

それに、貴重な今日の一日がフイになってしまう。

困ったことになったな、と思案しているうち、突然に搭乗となり、やれやれ天の助けです。

それがまた、一見したところ、オモチャみたいにたよりない飛行機で、せいぜい五〇人乗りといったところでしょうか。

機は約三時間遅れで、あわて気味に、つんのめるように滑走路から離陸しました。

しかし、ひとたび空に舞い上がれば、さすがは飛行機です。

小さな丸窓に首を押しつけて、眼下に気をとられているうち、小一時間ばかりでみるみる高度を下げはじめました。

延安の空は快晴で、三時間も遅れた理由がとうてい信じられないほど、山また山のうねりが、いっぱいに陽光を浴びています。

峻険ではないけれど、地平線のはるか彼方までつらなる高低まちまちの山々は、黄土高原で連想するハゲ山とはちがい、まばらな緑に被われています。

でも、それは森林茂るというにはほど遠く、夏のまっさかりでもこの程度だとすれば、一年のほとんどは緑なしのところなのでしょう。

北風が吹けば、おそらくごうごうと砂煙が山脈を走り抜け、大雨はすぐ洪水となって、峡谷への奔流になってしまう。

革命前のこの地域、陜北は、そんなようだったかもしれません。

飛行機が高度を下げていくにしたがい、段々畠が山々の頂上までつづいて、よく手入れされている様子がわかりましたが、人家らしいものはなにもなく、 「一体、人々はどこに住んでいるんですか?」

と、私は案内役の通訳氏にたずねました。

「ほら、見えますよ、あすこに」

「ええ? どこ?」

「窑洞(ヤオトン)、洞窟の家ですよ」

そういえば、山の中腹を縫うようにして、ぼつぽつとアーチ型の穴の並んでいるのが見えました。

多いところだと、ハーモニカの吹口みたいに無数につらなって、山が虫食いにあったみたいに、なんとも珍しい眺めです。

これまで何度も中国のあちこちを旅してきましたが、洞窟の住居ははじめてです。

空中から見下ろすせいか、窑洞から出てきた子供の群が、それこそ小さな蟻の行列のよう。

ああ、ついに延安にきたんだ……という思いが、胸の内側からふつふつと湧いてくるかのようでした。

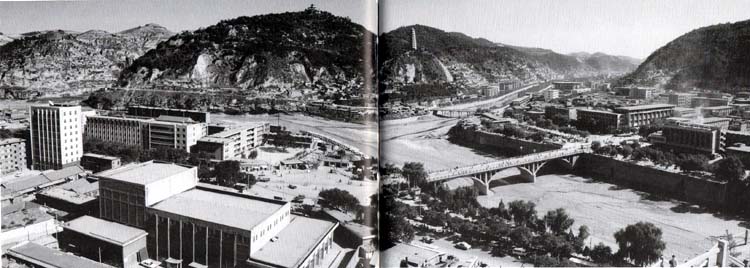

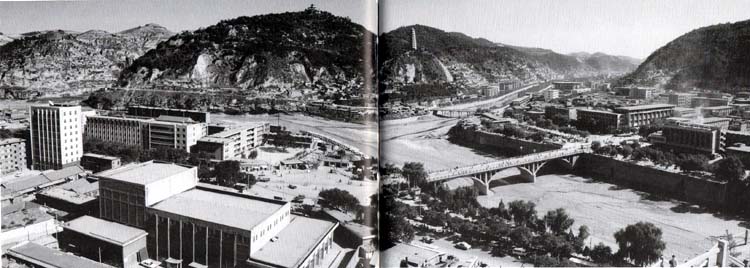

延安の中心を延河が流れる。街の中心部を結ぶ延河大橋 |

延安空港は、新しく出来たばかりのターミナルビルめいたものはあるのですが、まだ使用されてないのか人気(ひとけ)はなく、滑走路にもほかの機影は見当たりません。

空地がたまたま空港になった感じで、ターミナルを横目に駐車場へ出ましたが、いたっておおらかなもの。

観光地でないのは承知の上ですが、こんなさびれた空港がほかにもあるのでしょうか。

土産売り場ひとつあるわけでもなく、群らがってくるはずの物売りも皆無です。

いや、道端に大きなスイ力を山積みした農夫が、陽焼けした顔をほころばせていましたが、スイカが売り物だったらしいと気付いたのは、車に乗ってからのこと。

すぐ市内へ向かいました。

高粱(こうりゃん)、粟(あわ)、大豆(だいず)畠の中をかきかけていくようで、まもなくするとポプラ並木の通りに入りましたが、すれちがう車もめったになく、あるとしてもトラックか、耕運機、荷馬車を引いたロバくらいなものです。

黄土につきものの砂ぼこりは、そう気にするぼどではありません。

ペンペン草の生えた田舎町かと思っていましたが、柳の並木がつらなるメイン・ストリートに入れば、何階建てかのビルも、ミニデパートもアパートも、それからコンクリート製のりっぱな橋もあって、これは小さいながらも一人前の都市です。

ただし、峡谷沿いの町を取囲む山々は、茶色の地肌がむき出しに迫って、橋の下を流れる川ときたら、河原らしいものが少しもなく、泥地と水際との見境いもつかないほどに濁っています。

延河(えんが)です。

何かの本で、この川はカリ分が強くて魚がいないと書かれていましたが、道理で釣り人の姿もありません。

魚のいない川というのは、やはり奇異な感じで、単なる田舎町とはちがう辺境の地にきたのだ、とあらためで思い知らされます。

西安という大都会からの差は、あまりにも大きいものがあるけれど、それがまたかえって新鮮で、私は疲れを忘れ、いつになく胸をときめかせながら、車窓からの町並を見つめ続けました。

「延安の人口は、どのくらいですか」

と、現地で迎えてくれた通訳氏に聞きますと、現在は二五万人とのこと。

「ああ、そんなにたくさんいるんですか」

「もちろん農村もふくめてです。農村人口は市内の二倍くらいです」

すると、市内の人口は七、八万人ということになりましょうか。

「革命前は、三〇〇〇人くらいのところでしたが、中共政府のあったころに一〇万人へふくれ上がり、今はそれ以下に落着きました」

「落着いたというと、増えも減りもしてないのですね」

あまりにも不便なところだし、ほとんど工業らしいものもなく、しかも「革命の聖地」などともったいつけられて近代化の波に乗り遅れた延安には、外部からの人々の流入はおよそ考えらないのでしょう。

聞けば団体での外人客は、今年になってから、まだ一つもないとのこと。

今年といってもすでに八月なかば過ぎですから、そのさびれ方がわかるうというものです。

にもかかわらず、やっとたといついたホテル・延安賓館は、この町にふさわしく飾り気のない竪実な建物で、まんざらではありません。

正面入口には、左右に赤の垂幕が張ってあって、「継承前輩志」「建設新延安」の文字があざやかです。

ふーん、と感じ入りました。

これは、私にも納得できる文字で、しかも共感が持てます。

旅装を解いた部屋は、東に面していて明るく、エアコン付きで、電話、テレビ、清潔なバス・トイレがあって、旅の疲れをいやすのに不自由することはなさそうです。

しかし、すぐに気付きましたが、窓が明るいのもそのはずで、力ーテンがないし、スタンドはあるけれど、電気がつかない。

おまけに電話は、どういう配線になっているのか、国際電話はぜんぜん通じないのです。

まあ、しかし、ここまできて、はるばる日本へ電話をかける用事もありません。

力ーテンはクリーニングに出しているとかで、電球もすぐ取替えます、とは各階ごとにルームキーをあずかってくれる娘さんの弁。

その人なつっこい、素朴な笑顔が気に入りました。

はるばる日本からやってくる客のために、カーテンをきれいにしようと努力してくれたのです。

ただ、今日に間に合わなかっただけの話で。……

延安にだって、ちゃんとホテルはあるのです。

だれかさんがおどかした窑洞宿舎ではありませんでした。

とにもかくにも目的地にはたどりつきましたが、さてこれからの取材がどうなることかという思いで、私は窓ぎわに立ちました。

カーテンのない窓ガラス越しに、緑のまばらな赤土の山が見えます。

その山の頂に、かなりの大きさで屹立している八角九層の塔は、これぞまさしく延安のシンボルともいうべき宝塔にちがいありません。

旅の前に集めた資料によれば、嘉嶺(がりょう)山頂にそびえる宝塔はやはり唐時代のもので、従って今から約一二〇〇年前のもの。

高さ四四メートルにも達し、この塔のおかげで、嘉嶺山は別名宝塔山と呼ばれているとか。

嘉嶺は畳々(じょうじょう)として睛空により

景色、みな帰す久照のうち

塔影、倒分して深樹は緑に

花枝は低く映じて碧流紅(あか)し |

はるかな昔、宝塔からの眺めを詠(よ)んだ李延寿(りえんじゅ)という人の作だそうですが、「春のうららの隅田川」式の歌で、当時、深樹の緑やら碧流などが見られたのかどうか。

しかし、この塔に寄せた作者の胸の内だけは、そくそくと伝わってくるかのようです。

これまでの長い歳月、たくさんの人たちが、それぞれの運命を抱えてこの地にたどりつき、宝塔にそれなりの願いを託したことでしょうが、寒風吹きすさぶなかに万感の思いで宝塔を見つめたのは、何といっても大長征を終えてきた中国労農紅軍ではなかったでしょうか。

いま私の目のなかにある宝塔と、一九三七年一月、つまり五三年前に紅軍兵士がはじめて目にした宝塔とは、塔自体は同じものであるにせよ、その心情はずいぶんちがうはず。

おそらく、その差は埋めようもないにちがいありません。

長征については、これまでちらちらとふれてきました。 |

宝塔から市内を眺める

|

ここでじっくりと書くほどのゆとりはなく、それは別の本で補ってほしいと思いますが、ひとことでいってしまえば、かつて中国の南部、江西省の山岳地帯を革命根拠地にしていた紅軍が、国民党軍の包囲攻撃を逃れ、追撃を振りきりながら、中国西南部を大きく迂回転進して、ついに延安を中心にした陜西省北部にたどりついた過程をいいます。

転進という言葉は、戦時中、日本でもガダルカナル島からの転進などに使われたけれど、それと同様に正しくは敗退、退避行のことですが、長征は中国革命の歴史上、大きな意味を持つことになりました。

毛沢東の地位も、長征途上で確立されたといわれています。

その全行程は一万二五〇〇キロ。日本本土は福岡から札幌まで、約二〇〇〇キロ弱ですから、その六倍以上もの距離です。

一九三四年八月から、ざっと二年間をかけて、紅軍兵士は飢えと寒さと疫病にたえながら、しかも国民党軍の猛攻をはねのけて、三六年一〇月、ついに陜西省の呉起鎮(ごきちん)に到着。

出発時に三〇万からの兵士たちが、わずか三万弱しか残されてないほど、困難をきわめる大行軍でした。

長征の疲れをいやす間もなく、この時を逃してはならじと、紅軍つぶしの督戦に蒋介石が西安にやってきましたが、張学良・楊虎城ら二将軍は逆に蒋介石を逮捕、世にいう西安事件が勃発しまし

た。

そのいきさつは先の手紙で書いた通りですが、事件のほとぼりがさめやらぬ三七年一月、紅軍は本拠地を保安から延安へと移し、宝塔をあおぎ見るこの地を革命のとりでとしたのです。

西安事件の結果、国共合作なって抗日民族統一戦線が成立しました。

西北の紅軍は国民政府軍事委員会に属して、国民革命軍第八路軍となり、少し遅れて華南・華中にとどまっていた紅軍は国民革命軍新編第四軍となりました。

これを、ぞくに八路軍・新四軍といいます。

八路軍・新四軍は、抗日戦を経て、やがて人民解放軍になっていくわけですが、それにしても、大長征でかろうして全滅をまぬがれた紅軍兵士たちと、毛沢東、朱徳(しゅとく)、周恩来ら指導者たちは、どんな思いで延安の地を踏みしめ、この宝塔を見ながら何を考えたことでしょうか。

すべては、半世紀以上前の出来事で、毛沢東ら指導者たちも、一九七六年に皆この世を去りました。

私は、さらに思いをめぐらしました。

ホテルの入口に掲げられていた「継承前輩志」の文字ですが、単純な五文字が、妙に心に残るのです。

前輩とは先輩と考えていいわけですが、その志を継いでいこうというのは結構で、まったく異論はありません。

しかし、その先輩とはいったいだれのことなのか。志とは、どのようなものなのか。

ごく常識的に考えれば、中国革命の根拠地で知られた延安なのですから、その志とは、長征の大試練を経てここにたどりついた中国共産党中央と労農紅軍の革命への情熱と受けとれます。

もし、そうだとすれば、では戦後史の中のあの文化大革命や、近くは天安門の流血事件はどうなるのか、大いに気になるところ。

延安市民が、それをどのように考えているのかはわかりませんが、歴史を半世紀前にさかのぼっていくなら、私は日本の書き手なのですから、ほかならぬ日本の先輩たちの延安での姿をしのび、その志のありようはどんなものだったかを知りたいと思います。

日本軍国主義の暴風雨の吹きすさぶなか、八路軍・新四軍兵士や農民たちと手をたずさえ、生命の危険をおかしてまで、反戦平和の活動を屐開した人々のことを。――

たまたま、手元に一冊の参考書があります。

日本からパッグに入れてきた書物ですが、私は湯飲みを傍に置いて、おもむろにページをめくりました。

秋山良照著『中国戦線の反戦兵士』(現代史出版会)は、華北戦線で八路軍の捕虜となった著者が、やがて戦争の本質に目醒めて、反戦の意志をかためながらそのための活動に身を投じ、延安で日本労農学校の一生徒になった経過を、体験的に綴ったノンフィクションです。

もちろん旅の前にあらかた目を通してきたのですが、著者がやっとのことたどりついた現地で、再び読返せば、その記述がさらになまなましく身近に追ってくるかのよう。

おまけに著者は、私のなじみの編集者でもありました。

氏は若い時から作家を志望していたというくらいですから、その作家のはしくれである私には少々煙たい存在でしたが、いかにも大人ふうのたっぶりとした方でした。

「たまには、私の本も読んでくださいよ」

と、手渡された一冊は、忙しさにかまけてぱらぱらめくったくらいで書棚に入れてしまいましたが、まさか、今頃役に立とうとは思いませんでした。

秋山良照(よしてる)氏は、山梨県西八代郡の生まれ、一九三九年に甲府連隊に入隊し、東部三六部隊の一等兵となって、中国山東省堂邑県へ出陣しました。

時に二一歳でした。

通信兵としての教育期間を終え、翌年九月堂邑県の東一五キロばかりの鄭家屯(ていかとん)という村落へ出動。

そのあたり一帯にひそんでいるという八路軍討伐のためです。

当時、日本軍のあいだでは、八路軍のことをパーロといい、国民党軍とちかってゲリラ戦で神出鬼没、おまけにめっぼう強いことで恐れられていました。

その日、第二中隊は鄭家屯の梨畑で激戦を交え、数時間におよぶ戦闘でやっと村を占領することができたものの、ふと気がつくと、予想もしなかった敵の大軍に、がっちりと包囲されていたのです。

上官はたちまち敵弾に倒れ、秋山一等兵は軽機関銃にしがみついて、無我夢中で撃ちまくりました。

攻めてくる敵を倒した手ごたえはあったものの、耳をつんざくような炸裂音。とたんに激しい目まいで、意識がかすんでしまいました。

気がついとときは近くの農家に収容されていて、緑色の服を着た八路軍兵士の集中的な視線を浴びていました。

見れば、すぐ横に三人ばかりの戦友が血だらけになってうめいています。

「何をしているんだ。みんな死んじゃうじゃないか。医者はどこにいるんだ?」

すると、敵兵の一人が、きれいな日本語で答えました。

「医者はすぐきます。もうすこし待ってください」

八路軍は、捕虜となったとたんから秋山一等兵の、それまでの予想を大きくくつ返えしたのです。

戦友たちに応急手当てが行われて、自分もどうにか立てるようになった秋山一等兵は、隣室に足を向けました。

そこには八路軍側の戦死者と負傷者がひしめいていて、日本兵と知ると、憎悪の目がいっせいに向けられ、思わず棒立ちになりました。

「この人を覚えていますか。あなたの軽機で、耳をとばされた兵士です」

顔中まっしろな包帯に巻かれた若者は、いきなりつばでも吐き捨てるかと思いのほかに、あどけない表情をかすかにほころばせてみせたのです。

秋山一等兵は肝をつぶし、軍人らしく挙手の礼をして引返しました。

「もういい、早く俺を殺せ!!」

日本語の上手な敵兵に、呪(のろ)わしげにいったのが、

そのひとことでした。

不覚にも捕虜となった秋山一等兵が、殺せと敵に要求したのも、「生きて虜囚(りょうしゅう)の辱(はずかしめ)を受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿(なか)れ」の戦陣訓(せんじんくん)からすれば、むしろ当然のことだったかもしれません。

すでに秋山一等兵は、度胸だめしと称して、日本兵の手になる中国兵捕虜への刺殺訓練を、何度も目にしてきました。

はたしてそれが、本当に中国兵なのかどうか、農民ふうの男は八路軍に通じていたという疑いだけで、何人もの戦友からズクズクに刺されて、畑土の底深く埋められたのでした。

敵兵はすぐ殺さなければ、次にはこちらが殺される、それが戦場なのだ、と秋山一等兵は自覚していました。

ところが八路軍は、捕虜になった日本兵もまた逃亡兵も、決して拷問したり殺したりはしなかったのです。

ひとたび武器を捨てた日本兵は、自分たちの兄弟で国際友人として迎えました。

彼らは勤労庶民の子弟であり、一部の軍閥や財閥にだまされ、強制されて中国人たちに銃を向けるようになったのだ、と。

秋山一等兵は、まだ生かされていて、軟禁もされない自分の身にとまどいがちでした。

しかし、俺たち皇軍兵士は誰にもだまされてなんかいない、一人ひとりが国のために戦争している、と反発しましたが、次に衝撃を受けたのは、八路軍と共に日本軍に襲撃された村を通過したときのことでした。

黒煙のたなびく村の焦土は、家も村もすべて焼き打ちに会い、肉親を殺された農民たちの号泣だらけ。

ナツメの木の下に並べられた死体は、惨殺されたあとに焼かれたものらしく、みな黒焦げでしたが、そのなかには、ぼろくずのようになった幼児も、あおむけに横たわっていました。

「鬼め! 子供までも……」

農民たちは身を震わせながら、もはや涙もかれつくしたようでした。

ひどい、あまりにもひどすぎる……と、秋山一等兵はつぶやき、目を被いたくなりました。

それは彼のしわざではなかったけれど、元日本兵とし、いかにもきれいごとに宣伝されていたものの、これが嘘いつわらぬ前線の実態なのだ。

「その夜、私は日本軍あてに手紙を書いた。八路軍は国際法にもとづいて捕虜を待遇している。

日本軍は非戦闘員である農民、子供を殺し、民家を焼いた。

これは聖戦の主旨に反し、王道楽土への道に背反(はいはん)するのではないか……」

と著者は綴っていよすが、それが捕虜秋山一等兵のきわめて素朴ではあったけれど、真実の声なのでした。

しかし、そのすぐ後に、秋山氏はこの手紙をもし中国人が見たらどう思うだろうか、と考えました。

中国人は日本軍の侵攻そのものを認めてないのだから、聖戦も王道楽土もとんでもないことであって、日本兵は祖国にさっさと帰るべきではないのか。

日本の侵略戦争を一日も早く止めさせるべきが、いま日中人民にとって、もっとも大切なことではないのか。……

秋山氏はそのように考え、自分につづいて八路軍の捕虜となった人びとと共に、ついに日本兵士覚醒連盟冀南支部を結成するにいたります。

その反戦諸活動が八路軍に認められ、新しい任務で、はるばる延安におもむくことになったのは、一九四三年のこと。

若葉もえる五月のある日、秋山氏は延安にたどりつき、日本労農学校の扉を叩くことになりましたが、まさに死線を越えてきた元日本兵を暖かく迎えてくれた人がいます。

それが、日本労農学校の校長である岡野進(野坂参三)氏でした。

延安からの第一の手紙は、とりあえずここまでにしておきます。 |

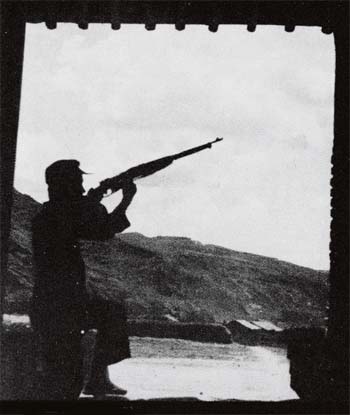

兵士大会の要求を知らせるビラ

|

|

延安絵地図(「中国戦線の反戦兵士」から)

|

top

****************************************

|