|

****************************************

Home 概要 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

1 兵舎での卒業式

top

三月二二日、その晩は寄宿舎で卒業生の送別会を催すことになっていました。

寄宿舎生活のなかでもっとも大きい、楽しい行事でした。

例年なら各室の下級生たちが、手料理と室内装飾のアイディアを競いあって、朝から大にぎわいの一日であるはずでした。

ところが、折からの警報で、会場の周囲はまっ黒なカーテンがめぐらされ、楽しいはずの晩餐(ばんさん)の夕べはともすると不安の沈黙にとざされがちでした。

そして翌二三日、来るべきものがついにやってきました。

午前七時すぎ、首里(しゅり)、那覇(なは)のサイレンが無気味に鳴りひびいたのです。

私たちはただちにローレライのひばりが丘(松川の丘)の壕へ避難しました。 |

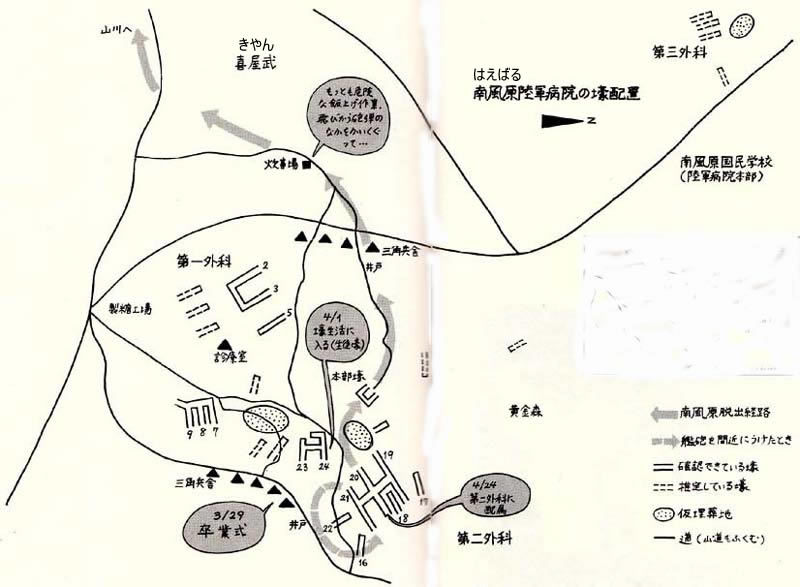

上の手書きの地図は、下の地図の太線で囲った部分の拡大図

|

「敵上陸の公算大なり」

「久高島(くだかじま)へ艦砲射撃はじまる」

「敵艦隊南下す。那覇方面よりの艦砲射撃予想さる」

の報がつぎつぎと伝えられてきて、ひばりが丘の壕内はさざめきました。

近くに住んでいる父兄たちは、わが子をもとめて集まってきました。

動員の該当者でない下級生は父兄にともなわれて出ていきました。

残った者は先島(離島)、中頭(なかがみ)、国頭(くにがみ)の生徒と、わずかの首里、那覇の生徒と先生方でした。

午後、いよいよひばりが丘の壕ではあぶないということで、ひとまず識名(しきな)の壕へ移動することになりました。

爆音は遠く近くドローンドローンと響き、空はおおいかぶさってくるような曇天でした。

機を見て二〇〇人あまりの生徒は行動を開始しました。

壕の外に立って、なかから出てくる生徒一人ひとりの手を取って引き上げ、「気をつけてな」と言った西平先生の祈るような眼差しが、いまでも胸の底にやきついています。

爆音が聞こえてきたので、私は先に出た人たちを追って、近くを流れている小川のやぶへとびこみました。

膝下しかありませんでしたが、三月の水はまだ冷たいと感じました。

まくり上げたつもりのモンペのすそがぬれるのにかまってはいられませんでした。

ブスッ、ブスッと機銃掃射の音が聞こえると、夢中で川べりのやぶのなかへ頭をつっこんだりしました。

また、畑を横断して走りに走りました。

ときおり爆音が頭上にひびくと、私たちはすばやく草のなかにうずくまり、敵機の去るのを見はからっては、がむしゃらに走ったのです。

識名の壕は、八月から一二月までの五ヵ月間にわたって私たちが築きあげたりっぱな壕でした。

部隊は変わっていましたが、勝手を知った私たちは大手を振って飛びこんでいきました。

事情を話すと、「無遠慮な学生さんたちだと思ったら、そうでしたか。まあ、あなたがたの壕だと思って、てきとうな壕が見つかるまでゆっくりしていらっしゃい」と隊長(軍曹)はものわかりよく受け入れてくれました。

理解ある隊長の話に私たちは安心して、前日からの疲労もあって全員がむさぼるように半日ぐっすりと睡眠をとりました。

夕方になって、いよいよ、南風原(はえばる)の陸軍病院へ学徒動員として従軍することになりました。

出発だと聞くと、隊長は親切にも私たち二〇〇人あまりのために大きなおにぎりをつくって配ってくれました。

そのほかにも、いろいろと世話してくれるので恐縮してお礼を言うと隊長は。

「いやいや、いつかまた病院でお世話になることもあろうから、そのときはよろしく頼みますよ」

と言いました。

後になって、この軍曹が負傷して陸軍病院へ運ばれたことをきき、あのときの言葉を思い合わせたことでした。

いったん学校へ引きかえした私たちは、各自リュックサックを背負い、ナベ、カマにいたるまで運び出しました。

宵闇(よいやみ)に道を見失いながらも友の名を呼びかわして、かろうじて一日橋(いちにちばし)前の本道に出ました。

トラックが後から後から、私たちを追いぬいて疾走していきます。軍が移動をしているです。

ドロンドロンと雷のような音が、遠くから止むことなく聞こえてきます。

久高島へ艦砲射撃をしている音なのでしょうか。声もなく黙々と歩きながら、不安の気はじりじりと迫ってきます。

深夜一二時すぎ、かねて準備されてあった宿舎へ到着しました。

六棟の三角兵舎は、山の傾斜とくぼ地を利用してポツンポツンと建っていました。

炊事場、洗濯室、浴場、井戸と不自由のない設備が、私たちの知らないうちに整えられていました。

しかし、割りあてられた壕には泥がいっぱいたまり、足が埋まるような状態で、底冷えは骨までしみました。

昼は泥に埋まる壕に立ちつくし、夕方になって敵機が去るとすべての行動が開始されました。

炊事、食糧運搬、壕の擬装、壕内の設備などと昼夜をひっくりかえして働きました。

ちょうどそのころ、島尻(しまじり)、首里、那覇の生徒(自宅にいた動員該当者の予科三年以上の師範生と一高女三年、四年生)が、夜になると父兄に送られたり、または二、三の友人たちといっしょに集まってきました。

このような状態のなかで、三月二九日夜一〇時、前代未聞(ぜんだいみもん)の卒業式がおこなわれました。

密閉された兵舎の前面に二本のローソクをともし、五〇名の卒業生と、二、三〇名の在校生、野田校長、西岡部長以下恩師数名、来賓(らいひん)としては陸軍病院長、球部隊の経理部長、父兄代表の金城氏の三人、寂(せき)として声なく立ちつくしていました。

ただ前日からめっきりちかくなった艦砲着弾の音だけが、あたりを震わせていました。

卒業式の訓示、祝辞をいま思い出そうとしても、なに一つ耳に残っていません。

卒業式の感慨にひたる暇もなく、やがて人びとは散っていきました。

式場のかたづけも卒業生みずからすませたのです。

2 生徒壕で top

日一日と迫ってくる戦火のなか、いまはただ軍に協力していこうという一念で私たちの血は燃えていました。

三一日の真夜中、えたいの知れない光の玉が出現しました。

遠くかなたの中空に、青白い光を放って浮かび、しだいに大きく近く迫ってきます。

不気味な玉はやがて花火のように散って消えていくのでした。照明弾でした。

監視当番の話に起きだして見た生徒たちは、恐ろしさのために震えがとまりませんでした。

これ以後、三角兵舎の使用は危険だということで、一日じゅう壕でくらす生活がはじまりました。

照明弾が上がりだしてから、爆弾がますます近くに落ちるようになってきました。

戦火がひろがるとともに犠牲者はぞくぞくと出るようになり、私たちの仕事も本格的になってきました。

そのころ、すでに米軍は嘉手納(かでな)へ上陸し、「国頭(くにがみ)へ敵上陸」とか「○○へ敵上陸」の報がぞくぞくと入ってきました。

それとともに日本軍の特攻隊の戦果も報じられるようになりました。

「空母二、戦艦八沈没」などの報に、壕内には「ばんざい! ばんざい!」という声がわきあがりました。

宵闇にまぎれて飛んでいく見えない「神兵」の姿に手を合わせ、やがて起こる対空砲火の音、そしてドドーンと起こる轟沈(ごうちん)の響きを聞き、上がる火柱を見ては、私はばんざいどころか、ただ暗然とした気持ちになるだけでした。

特攻機には帰りの燃料は入れてないと聞いていました。

「若い人間を一つの弾にしてどうしてばんざいなのだ。何百という戦艦のまっただなかへ、わずか二、三機でどうすることができるだろうか」と思っていたのです。

米軍は日ごとに艦隊を増強していき、戦線はしだいに小さくなっていきました。

数知れぬ艦船は本島のまわりをとりまき、夜ともなれば勝ちほこった姿を湾内へ入れ、こうこうと電灯をともしています。

日中はさすがに姿を波間に隠していますが、間断なく艦砲射撃の雨を降らせ、艦載機はゆうゆうと旋回し、くわしい偵察(ていさつ)にもとづいて的確に投弾していきます。

一日じゅう微動さえするものがあればぜったいに許さないといった状況でした。

こうして私たちのいる陣地とかかえている近代兵器とが、機能を発揮することもなくむなしく崩壊していったのです。

勇ましさにかけては他に並ぶもののないといわれた日本兵士たちも、米軍の物量と科学兵器の前にはどうすることもできず、無念の涙をのみながらつぎつぎと倒れていきます。

朝に緑だった丘は夕方には草一本ない焼土と化していきます。

三角兵舎もつぎつぎと壊れ、姿を消していきました。

前方に見えた野砲陣地は、艦砲射撃と空爆のためにもうもうと煙の絶えたことがなく、ときおりババンと耳をつんざくような発砲の音が聞こえたかと思うと、四、五分後には一斉射撃にあい、たちまち炎を上げ、黒い煙におおわれてしまうといった状態でした。

このような外部のしれつさをよそに、二四壕の生徒壕はいまなお、動員作業当時の活発明朗さを失わずにいました。

作業のあいまあいまに、美しい合唱に合わせて、防空頭巾(ずきん)を脱いで奥から外へ向かってよごれた空気をあおり出していきます。

この玉代勢(たまよせ)先生考案の壕内換気法をする生徒たちのほがらかさには、立ち寄る将兵の疲れた顔もたちまちほころんだものです。

ある夜のことでした。

私は、瞼(まぶた)のあたりに明るすぎる光線を感じて思わず目をあけました。

「わあっ」とどよめく笑い声に、私ははっとして身を起こしました。

夜勤の四、五名の本科二年生たちに、西平先生、玉代勢先生、それにとなりの壕の中村少尉と森少尉でした。

玉代勢先生の手にスケッチブックがあるのを見て、私はすぐに気がつきました。

「まあ、失礼ね」。

なおも笑いこけるなかから、「やあ、失礼失礼。しかしよく描けたよ、ほら」と先生がさし向けるスケッチブックをちらっと見て、いくらかほっとしました。

それほど見苦しい寝顔でもなかったのです。

上壁にもたれてうつらうつらしていた一四、五分のあいたのできごとでした。

当番制にしたがって、病院壕へ出張しての傷兵の看護、本部への連絡、食糧の運搬、壕の拡張作業など、学生の仕事はいろいろとありました。

しかし、一見どこ吹く風というようなのんきさのなか、命令一下、一糸乱れぬ行動をします。私たちはそれを学徒の誇りとしていたのです。

わずかの光線をたよりに読書する人、筆を走らす人、奥のほうでは壕貫通作業で十字鍬(じゅうじくわ)をふるう人、夜勤にそなえて昼の睡眠をとる人と、壕内はさまざまでした。

そのあいだにも、戦いは刻一刻と深刻さを増していたのです。

四月中旬になると、いよいよ戦火もはげしくせまり、銃や砲弾をもちながらも、手も足も出せない状態のなかで無念の歯がみをつづけていた将兵らは、つぎつぎと切りこみをはじめているようでした。

一〇人一組で出かけて、運のいいときは二人か三人が生還し、わるいときには全滅になるという話でした。

決死隊として三度もでかけ、三度目に負傷したという師範男子部の学生が病院壕に送られてきたのは、そのころのことでした。

夜ごと生徒壕を訪れ、日々の戦況を知らせてくれた機関銃隊の中村少尉、森少尉が、生徒のばんざいの声に送られて、ふりかえりながら出発したのもちょうどそのころでした。

「どうぞごぶじで」

「みなさんもしっかり頼む」

今夜どうなるかもしれない二人のつらい胸のうちを思って、私たちは涙を流しました。

3 第二外科に配属される top

四月も中旬になろうとするころから、負傷者が急に多くなってきました。

それまで、将兵の看護はもっぱら本科一年、予科三年の生徒が担当し、それ以外の生徒たちはいろいろな作業をしていました。

中部戦線の激戦によって負傷者が急増したため、四月二四日、生徒はいっせいに各壕に配属され、ひたすら将兵を看護することになりました。

本部、第一外科、第二外科、第三外科の四ヵ所に分けられた生徒たちは、おそらく最後の瞬間まで生死をともにするであろう同じ班の友と、顔を見あわせ手を握りあいました。

さすがに危機を身近に感じたのです。

ちょうど連日の雨で道はぬかるみ、おまけにまっ暗やみでした。

ヒュッ、ヒュッと薄気味わるい流れ弾の音がしきりに耳をかすめていきます。

そのなかを与那嶺(よなみね)先生、内田先生に引率されて、私たちは第二外科壕へと別れていきました。

二〇壕に入っていくと、糞尿(ふんにょう)、膿(うみ)の臭(にお)いと人いきれでむせかえるような異臭が鼻をつき

ます。

腹の底からわきあがる吐き気をおさえるのに気が遠くなるほどでした。

入口に近い通路の片側から、二段式の寝台がずっと奥へつづき、婦長、看護婦、衛生兵、軍医、治療室、患者という順序で席がとられてありました。

一九、二〇、二一の三つの壕は、それぞれ南北に貫通していましたが、さらに中央あたりで東西に貫通され、一つに結ばれた壕のようでした。

この二〇壕と二一壕を横に結ぶ十字路の一隅が生徒の控席にあてられました。

通路の片側に薬や包帯などを入れた衛生梱包(こんぼう)をならべ、その上に雨戸を敷きならべてやっと二〇人ほどの寝台がつくられました。

持ってきたリュックサックをそこにおろすと、さっそく作業がはじまりました。

たまたまとなりの治療室では、第三報患者が虫の息で横たわっていました。

死に近い患者のことをこう呼んでいました。

私たちが五分、一〇分といたたまれない気持ちでじっと見守っているあいだに、とうとう絶命してしまいました。

臨終に出会うのははじめてなので、いたましく不安な気になりました。

消毒、着がえと、機械的に立ち働く看護婦の姿を見て、自分たちもやがてそんなふうに慣れていくのかと思うとおそろしい気さえしました。

「看護婦さん、看護婦さん」

呼ぶ声に、うす暗い二〇壕の患者室へおそるおそる入っていくと、ところどころに鼻をつままれてもわからないようなまっ暗やみがありました。

左手で土壁をすりながら、声のあったほうへ歩いていると、ぬっと横から手が伸びてきて腕をつかまえられました。

「あっ!」危うく悲鳴になりそうなのをぐっとおさえて「なにかご用ですか」と言うと、聞きなれない声であることに気づいたのでしょう。

「やあ、新しい看護婦さんですか、どうも失礼。呼んでも看護婦のやつ、いっこうに聞いてくれないものだから」

そう兵は言うのでした。

「学徒動員で来たのです」と話すと、

「それはご苦労さま。しっかり頼みますよ」

「あなたがたにまでこんな心配をかけてまったくすみませんね。でも、しばらくのしんぼうですよ」

などとあちらこちらから声をかけられました。

肩から指先まで石膏(せっこう)で巻かれている人、気管をやられて絶えずピーピーとのどを鳴らしている人、胸部を貫通されて、呼吸したり話したりするたびに背中の傷穴からジュージューと泡の出る人、脳症をおこしてわめきちらす人、破傷風熱でうんうんうなっている人など、あふれるほどの患者が横たわっています。

うす暗い壕のなかで、なにか身の毛のよだつ思いがしました。

あまりにいたましい光景に、その晩は眠ることすらできませんでした。

つぎの日の昼、両手の不自由な患者に呼びとめられて、その食事を手伝うことになりました。

枕元を見ると、昨日のおにぎりなのでしょう、手もつけられずにわるくなっています。

「こんなになると、みんなうるさがって、食事の世話をしてくれる人もないんです。

学生さんがきてくれて自分はほんとうに助かりますよ」

その兵士は、涙を流さんばかりに喜んでくれました。その言葉に、私はどんなつらいことでもしのぼうと思いました。

「これから食事の時間にはいつも来ます」と約束したのですが、その日新しい班の編成があって、私は治療班にあたっていたのでとうとう果たせませんでした。

しかし、二〇壕に割りあてられた人たちが、この人の食事を助けたことは言うまでもありません。

「学生さん、便器をください」

「学生さん、水を飲ませてくれ」

「学生さん、ここのあたりがかゆくてたまらないんだ。包帯をといて見てくれんか」

「学生さんは親切でいい」

「ぼくにもきみたちくらいの妹がいるんだ」

傷ついた兵たちは私たちにいろいろなことを望むようになり、さらにそれ以外の話もするようになりました。

こうして壕のなかはしだいに明るくなっていきました。

井戸からの水汲み、飯上げ(めしあげ=炊事場へおにぎりを取りに行く当番)、負傷者や死者の担架運び、患者の治療、そのほか壕内の雑用、ときには慰問独唱会と、学生の仕事ははたしきれないほどありました。

なかでも「飯上げ」がもっとも危険な仕事でした。

夜の九時と夜明けの四時ごろの二回、衛生兵に引率されて、看護婦、学生の四名が必死の覚悟で出かけるのです。

無事に帰れないかもしれない、そんな気持ちで人知れず服装を清くととのえて出かける習慣が私たちのあいだにはありました。

丘を越えて四、五〇〇メートルほど行くと、民家の近くに炊事場があり、もうもうと立ちこめる煙のなかで人びとが大声でさけびながらごはんを分けていました。

そのあいだにも艦砲は遠く近く炸裂(さくれつ)していました。

そこはもっとも危険な場所で、毎夜犠牲者を出さない日はないといわれるほどでしたが、さいわい私たち学生のなかからは一人の犠牲者も出さずにすみました。

そのころ、看護婦の母親で、軍属の名目で私たちと起居をともにしている五〇歳すぎのおばさんがいました。

「なにか手伝わないと心苦しい」と、ときおり無理に飯上げの班についていっていましたが、ある夜とうとう足に重傷を負ってかつがれて帰ってきました。

「破傷風の血清注射をしないと危ないわよ」と私たちは子である看護婦さんにそっと、それでもうながすように耳うちをしました。

しかし彼女は「兵隊さんにさえ使えない注射液だから」とためらうばかりです。彼女の苦悩を目のあたりに見ながら、私たちもどうすることもできませんでした。

結局三日後に母親はなくなり、母子の悲しい死別に私たちもともに涙を流しました。

親がなくなったからといって、悲しみにひたっているわけにはいきません。

埋葬を終え涙のかわくまもなく、彼女は翌日から治療器具をとって立ち働きました。

その姿に私たちはみんな、同情の念にうたれたのでした。

4 一八壕で top

包帯交換のために一八壕へ行ったときのことです。

下あごの大半をえぐられ、下の歯が一本もない患者が、手まねでしきりに紙と鉛筆を求めています。

手帳をわたすと、「ゴム管食事療法を考えてください」と書くのです。

ところが、この野戦病院にはゴム管はおろかミルクさえ備わってはいません。

「軍医殿に話してみます。そのうちなにかいい方法があるでしょう。それまでおかゆでがまんしていてください」

そう言ってその場をしのいだのですが、そんな気安めも二度三度となると、罪深い気がして患者の顔を見るのが心苦しくなってきました。

壕勤務の友人の話では、おかゆを一さじずつ、のどのずっと奥のほうへさし入れてあげているとのことでした。

口のなかにいっぱいウジのわいている患者の食事の世話もなみたいていではなかろうと、友の苦労がしのばれました。

壕は東向きで、入口が高台になっており、奥行きも三〇メートルくらいと比較的短くとても明るいところでした。

患者も二十数人という小人数なので、治療もわりあい楽にはかどりました。

天井からは絶えず水がしたたり落ちていて、その水で洗濯をしたりからだを拭いたりできるので、いつも小ざっぱりとした気持ちのよい壕でした。

私たちも治療が終わると、特別に水を分けてもらって、久しぶりに襟(えり)を清め、手足を洗うことができました。

ときには患者の秘蔵のかみそりと、この壕だけにしか見られない鏡を、「治療班の人だから」とずいぶん恩にきせられて、それでも気持ちよく貸してもらうことができました。 |

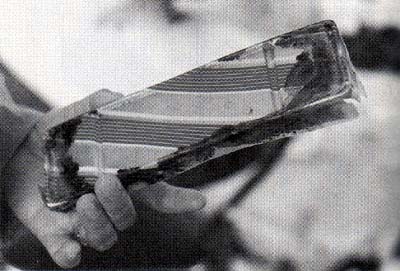

18壕から収集された遺骨

|

独歩患者(自分で歩ける患者)が集めてきたさとうきびのごちそうにあずかることもありました。

治療室のある二〇壕から一番遠い壕でもあったので、私たちはできるだけ昼間のうちに一八壕の治療順番を組んでおくのを忘れませんでした。

五月に入ってから、壕外へ出ることはだんだん危険になり、朝夕、飮用水を運びに井戸へ出るのも命がけでした。

朝の洗顔の水を洗面器に入れては壕の入口まで運んできて洗顔する私を見て、友だちや衛生兵は「おくびょうものだな」と笑いました。

しかし、私は私用のさいに弾にあたることはとてもたまらないと思っていたので、公用でないかぎり壕の外へ出ないようにしていました。

水が自由に得られなくなると、それぞれの壕では、水の出そうなところを探しては穴を掘っていました。

さいわいに豊富に出るところでは、飲み水さえいくらか汲(く)めるようになったので、私たちは大喜びでした。

午後になって「水をくれ」と言われて「飛行機が飛ばなくなるまで待ってください」と言うのもつらかったし、脳症患者が尿器にたまった尿をゴクンゴクンと飲んでしまうこともあったりしたので、壕のなかで水が得られるということは、ほんとうにうれしかったのです。

さとうきびやキャベツ、にんじんなどをとりに外へ出る人もまったくなくなったので、食事は炊事場から配られるこぶし大のおにぎりを一日二回食べるだけでがまんしました。

しかしそれも、飯上げ当番の命がけの仕事を思えば、感謝の心なくしては食べられませんでした。

5 金井大尉 top

「まあ、金井大尉殿ご無事ですって」

私たちはかわるがわる手紙をのぞきこみました。

高射砲隊の隊長であった金井大尉から桐原婦長に便りがとどいたのです。

「元気で活躍しているからご安心を請う。皆様もしっかりがんばっていただきたい」という意味のことが、いたってかんたんにしたためられていました。

つい二ヵ月前に、胸部疾患(しっかん)で内科の病棟で静養していた大尉と、夢が丘で交わした会話がふとよみがえってきました。

三月一七、八日のころのことだったでしょうか。

川崎軍医の診断を受けるために、宮城(みやぎ)藤子さんと二人で内科病棟へ出かけたときのことです。

青草の上に腰をおろして、暖かな春の陽ざしを全身に浴びながら、話題はほがらかに進展していました。

かたわらには金井大尉、〇〇少尉、吉田見習士官が私たちのためにわざわざ酒保(しゅほ=兵営内の売店)からとりよせてくれた餅やあめ玉が置かれていました。大尉がいたずらっぼく話しだしました。

「この丘をなんというか、あなたがたは知っていますか」

「いいえ」

「夢が丘っていうんですよ」

「夢が丘?」

「どうしてこんな名前がつけられたか話してあげようか」

「ええ、どうぞ」

「それはこうなんです。ある日私か、一人の若くて美しいご婦人とこの丘を散歩したんです。

そのとき、そのご婦人が『夢のようですわ』といわれたので、それで私か夢が丘にしてしまったんです。ハッハッハ……」

「ホホ……」

笑いくずれる私たちの声に、下のほうでふと見上げた桐原婦長の顔がやはりにこっと笑っていました。

「ところで」と大尉はつづけました。

「宮城さん、比嘉さん、いまもしぼくが米兵だったらどうしますか」

「……」

あまりにも突然だったので、二人は黙って顔を見合わせました。少尉と見習士官も興味深けに私たちを見つめています。

「かみついてやりますよ」しばらくして宮城さんは言いました。

「かみついたらどうなるんでしょう」

「比嘉(ひが=筆者)さんはどうしますか」

「さあ」 とっさによい考えが浮かんできませんでした。

「かみついたら殺されますよ」

「殺されないうちに、なんとかして死んでみせますわ」

「死ぬ? 死んだらどうなるというんですか。

あなたがたはそういう場面もいちおう考えておく必要があると思いますね。

もし目前に敵兵が現れたら、死ぬことよりもまずどうしたら逃げられるか、逃げ出すすきを探したらいいと思いますね。

死んでしまったらおしまいだ。生きてさえいれば、またなんとか方法もある。

それはさておき、こんどの戦争はいつまでつづくと思いますか」

「長期戦だって言ってますわ」

「いや、この戦争に対する女学生のいつわらない気持ちを聞いてみたいのですよ」

三人の将校はかわるがわる追及してきました。

「そうですね。なんだか遅くとも今年じゅうにはかたがつきそうな気がしますわ。勝つにしても、負けるにしても」

「負けるにしてもですか。ハッハッハ……」

「しかし、ここ沖縄で破れたら、おそらくだめかもしれない。さて米軍はいつごろ沖縄に上陸しようというのだろう」

「案外近いのではないかという気がしないでもありませんわ。

あるいは絶対にそんなことはありえないような気もしますけれど」

「……」

そのとき突然、美しい合唱がうしろの丘から聞こえてきました。

「勝利の日まで、勝利の日まで」。

この病棟で衛生実習をしていた予科三年生と本科一年生が休憩のひととき、青草の上で楽しく歌っていたのでした。

それからこんなに早く戦禍に巻きこまれようとは思いもよりませんでした。

6 艦砲射撃を受ける top

|

米軍による艦砲射撃――あまりのすさまじさに「鉄の暴風」とよばれた

|

壕から収集された医療器具など

|

一六壕の包帯交換日、その日は朝からこぬか雨が降りつづいていて、飛行機もほとんど姿を見せませんでした。

ときおり遠くのほうで白煙をあげて着弾しているのが見えていました。

私たち治療班の三人は器具を整え、出かけるために二一壕の入口へ出ていきましたが、新崎看護婦は「ちょっと用を思い出したから一足先に行っててくださいね」と言って二〇壕へ引きかえしていきました。

「ね、新崎さんが来るまでここで待っていましょうよ。なんだか今日は気が進まないな」

私は独り言のようにつぶやいて外をのぞきました。

いつのまにか雨はやんで、一〇時ごろの太陽がうすぼんやりと出たりかげったりしていました。

「早く行ってかたづけたほうがいいわ。今日はあんがい静かだからだいじょうぶよ」

岸本さんは治療台を持って外へ出ました。

「二人きりで行くの心細いわね」

私はなにかしら胸さわぎがして、気が進みませんでした。

「じゃ私一人で行くわ。あなたは新崎さんといっしょにいらっしゃいな」

岸本さんはそう言って、ゆっくりとした足どりでぬかるみの道を歩いていきました。

二メートル、五メートルと遠ざかっていく友のうしろ姿を見送りながら、やはりどうしても出る気にはなれません。

「どうしたことだろう。これまでこんな気分を味わったことはない。でも、友を一人で行かせるわけにはいかない」

おそいかかる不安を払いのけるようにして、ガーゼ缶を持って後を追いました。

「今日はなにか変わったことがおこりそうだ」

そんな予感がぞくぞくとおそってきて、足は自然に速くなりました。

ちょうど二一壕の反対側の入口のあたりまで来たころには、もう岸本さんを追いぬいて二メートルくらい先を歩いていました。

一秒でも早く一六壕に入って難をのがれたい、いらだたしくあせる心でいよいよ足早になったとたん、ヒュッ、パン、ときたのです。

「あっ!」と叫んでほとんど無意識に伏せました。

見ると二メートルくらい前方のぬかるみに着弾したのでしょう。

土のかたまりや水煙がポーッと舞い上っていきます。

とっさに身をちぢめて両手で頭をおおうと同時に、うしろを振りかえってみました。

友もとっさの機転で治療台を頭上にのせて目をつぶってしゃがんでいます。

と、ばらばらと落ちてきました、背中に頭に。

しかし不思議に無事でした。着弾距離が近かったために、砲弾の破片は遠く飛び散り、泥水だけが落ちてきたのでした。 「それっ」とガーゼ缶をつかむと「二一壕へ、二一壕へ」とさけびながら駆けだしました。

岸本さんはころころところがる薬びんをつかまえようとしています。

「だめよ、岸本さん、つぎが来るわよ。危ない、早く!」

やっとのことでびんをつかまえて、二人いっしょに駆けこんでいきました。

前に一度射撃を受けたことのある二一壕の反対側の入口はまだ補修が進まず、土がくずれ、坑木などがはずれていて、急いで中へ入ることができません。

落ちかかった坑木をくぐったりしてやっと中へ下りると同時に、ババン、またはげしい爆風におそわれ、ふらふらっとなりました。

あんのじょう二発目が入口近くに着弾したのでした。

胸の動悸(どうき)がおさまっても、なおしばらくからだの震えが止まりませんでした。

しばらくして、もとの二一壕の出口へもどり、こんどは新崎看護婦もいっしょに出なおしました。

一六壕の入口に立って、「治療班です」と声をかけると、

「治療班のバカヤロー、いったい何日になると思うんだ。包帯も腐っちまったじゃないか。

手榴弾(てりゅうだん)を投げてやろうか。ほら、二個も持っているんだぞ」

とほとんど正気の沙汰とも思われない声がかえってきました。

そのけんまくに、私たちはぎょっとして立ちすくみました。

「なにを言っているんだ。この人たちだって、戦争のおかげでこんな苦労をしているんじゃないか。

それより早く換えてもらって、久しぶりにさっぱりしたほうがいい。

さあ、おまえからまっ先に換えてもらえよ。学生さん、かまわず入ってください」

別の人のそんな言葉に勇気づけられ、私たちはおそるおそる包帯交換をはじめました。

しかし、腐敗しきった傷口を見ると、あんなに怒るのも無理のないことだと思えるのでした。

包帯をとく手に白いシラミがはい上がってくるのをフッフッと吹き落とし、落ちないのはそばの患者が払い落とします。

鼻をつく異臭に思わず息をつめ、そしらぬようすをして顔をそむけます。

腹の底からわきあかってくる吐き気になんども身ぶるいしながら、ぼろぼろになった包帯をといていくと、なかからわいてくる、わいてくる、想像もつかないほどのうじ虫が出てくるのです。

ピンセットで取っているのでは間に合いません。下の敷き紙の上へ手ではき落とし、傷の奥にひそんでいるものだけをピンセットでつまみ出しました。

新しい包帯に取り換えられた患者ははじめて笑(え)みを浮かべて、

「やっと人心地がつきました。さっきはどうも失礼なことを言ってすみませんでしたね」とあっさりいうのでした。

せっかく治りかけた傷も、順調な治療ができないために、また後もどりしているのです。

ほんとうに気の毒です。

7 負傷者・死者がつぎつぎと

top

|

下あごの遺骨

|

筆箱――9壕で発見

|

戦況の悪化とともに犠牲者はぞくぞくと増え、ついに学友のあいだからもつぎつぎと戦死の報がもたらされました。

第一外科の佐久川米子、嘉数(かかず)ヤスの戦死、島袋信子の重傷から二時間後の死亡、一日橋勤務の女学生、引率教師の重傷そして戦死。

つぎつぎと歩みよってくる死の影に、私たちは慄然(りつぜん)となりました。

すでに首里城も危機にひんしているとの情報のあったこのころは、毎夜一〇〇人あまりの負傷兵が、戦友に負われたり支えられたりしながら、治療室と手術室に殺到してきました。

なかには、顔面の半分をえぐりとられ、目もあてられないすさまじい形相をした兵が単身かけつけ、治療のすむかすまぬかのあいだに絶命してしまうこともめずらしくありません。

このような状態で、治療班と手術班の仕事は繁忙をきわめ、一二時間の交替勤務が、ともすると一五時間、二〇時間に延長することが多くなりました。

食事の時間もなく、ぶっとおしで仕事をして、やっとおにぎりにありついたときには、もう腐っていて食べられないようなことも、ときにはありました。

患者が多くなるにつれて、看護婦一人と学生四人で編成されている治療班だけでは、とうてい壕の包帯交換を三日おきにおこなうことはできませんでした。

気にかかりながらも、四日おき、ときによると五日おきになることもしかたのないことでした。

朝の交替時間に引きつぎはしても、責任壕の残った分をやはりつづけようと出かけて、壕の入口に入るや「治療班が来た!」と歓声をあげて喜ぶ患者たちの顔を見ると、やっぱり来てよかったと思うのでした。

重症者が増えればまた死者の数も増え、毎日のように各壕からは二人、三人と死者が出ました。

満床の患者壕のなかに死者を長く留めておくことはできません。

「三報患者!」の声を聞くと、担架を持って衛生兵や学生がかけつけ、ただちに壕の出口に待機します。

夕方まで待つこともできないので、空をうかがい、飛行機が見えなくなったすきに運び出すのです。

埋葬地は、一九壕と二〇壕の中間あたりの弾痕です。

三〇キロ爆弾か五〇キロ爆弾か、とにかく大きな深い弾痕(だんこん)でした。

勇ましい兵士たちが、紅顔の初年兵たちが、泥にまみれ、血にまみれ、シラミやウジにたかられて、はかなく命を落としてしまうのは、どんなに無念なことだったでしょう。

ほんの一にぎりの土をすくって、振りかけて合掌(がっしょう)するだけが私たちにできるせいぜいでした。

やがて爆音が聞こえてくると、うしろをふりかえる暇もなく、それぞれの壕へ駆けこんでいかなくては危ないのです。

第一外科の渡嘉敷(とかしき)良子さんが負傷したのも、ちょうど埋葬の帰りだったとのことでした。

戦況はますます悪化する一方で、もはや友軍機を待つ人びとの声もなくなっていました。

「両足のあいだから小銃の弾がいくのよ。どんなふうに飛んできたのか自分でもわからないわ。

とにかく、すぐ近くまで敵兵がきているのは確かよ」

「〇〇さんは敵の斥候兵(せっこうへい=偵察係)のうしろ姿を見たんですって。

服はやっぱり友軍と同じ国防色だってことよ」

駆けこんでくるなり、息もつきあえず告げる飯上げ当番の話に、壕内は騒然となりました。

ある夕方、一六、一七、一八の東向きの壕の重症患者を、二〇、二一の貫通壕へ移すようにと総動員がかけられました。

二三日以来戦況が急に険悪になり、看護婦、学生の通勤が危険とされたので、東側の患者を西向きの壕へ移す作業がはじまっていたのですが、とうとうぜんぶをはたさないうちに敵が入ってきてしまったのです。

飛行機が去るのを待って、人びとは必死の覚悟で出ていきました。

まず先発隊が東側へ姿をあらわすと、はげしい小銃乱射がおこなわれました。

これではとうてい決行することができません。

みんな悄然(しょうぜん)として二〇壕へもどってきました。

top

**************************************** |