|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

一、昇る太陽の国(アマンゆ)

1 まず沖縄を知ろう

top

|

米軍基地――ベトナム戦争時代の写真

|

1972年、国定公園に指定された摩文仁(まぶに)の霊場

|

一九七二年五月十五日――。

沖縄が帰ってきた。やっと祖国日本へ帰ってきた。

実に二十七年もの間、アメリカの軍占領と、その統治下にあった琉球諸島は、日本国沖縄県として、一道一都二府四三県のなかまとして、復帰してきた。

それは、長く、重い、苦難の道のりであった。

九州の南西に、弓のように弧をえがく、沖縄本島、宮古、石垣をはじめとする四十九の島々にいるわが百万の同胞は、どんなに、この祖国復帰を待ちこがれつづけたろう――

ある沖縄県民の一人は、

今日のよかる日に

百万人の県民 足並ゆ揃て

日の丸の下に 戻て行かな

戦世の苦りさ 苦しみも忍で

アメリカ世の つらさも忍で

飛ぶるここち 心うれしさや |

と沖縄言葉で、こう歌っている。

この一見、喜びに満ちあふれた歌の底に、いい知れぬ深い、重い、複雑な世界がある。

それは、沖縄県の外面、つまり、自然と風光――それと内部の生活社会と似ているのだ。 |

美しい沖縄の自然

|

本土から飛行機や船で、沖縄を訪れた人々の多くは、沖縄は南の美しくやさしい島々で、太陽と蒼く澄んだ空、すきとおる緑の海と白い珊瑚礁の砂浜、さ緑の中に燃えるような真紅の仏桑華(ぶっそうげ)、かれんな姫百合や梯梧(でいで)の花々の咲く島々だったという。

自然と風光は、たしかに美しく、人の心は旅人たちにやさしい。

「失われたかっての日本人の心が、この沖縄に生きている!」

と感嘆した詩人の心にもうなずける。

だが、本島をしばらく歩くと、いや応なく重い歴史と現実が、のしかかってくる。

まだ広大な土地を占拠している米軍事基地群、そこは県のほとんどの一等地をしめている。

島尻へ出れば、国定公園に指定された霊場(戦跡公園)がある。日米が太平洋戦争で、最後の死闘をやって、県民十五万、軍人軍属九万余人が、この島尻へ追いつめられて戦死した、にがい戦跡である。

十五万の県民といえば、当時の人口約四十五万の三分の一であり、とくに次代を背負う男女中等学校生徒は、半分からそれ以上が、この沖縄戦で散ってしまった。そのいたましい犠牲の碑銘を、知らぬ人はあるまい。

「ひめゆりの塔」「健児の塔」そして「二中」「ずいせん」「でいご」の塔などである。

一九六五年夏、沖縄を訪れた佐藤首相が、この学徒の塔や、沖縄戦で国土防衛の犠牲となった人々の墓碑の前で、涙ながらに

「沖縄問題が解決しないかぎり、日本の戦後は終わらない」

と、まず沖縄の祖国復帰に政治生命をかけると誓ったように、心ある人は涙を流す。

ところが、多くの人は沖縄戦がどうであったか、その前は、どんなだったか、知ろうとしない。

そればかりか、こういう人もある。

「沖縄人が、日本人だったとはねえ」

だがこの卒直な感想も、まだましのほうである。

沖縄問題を、新聞雑誌でみているはずであるのに、沖縄を知ろうとする人がすくない。

いや完全に誤解している人が多い。

とくにそれは復帰前には多かった。

「沖縄の子供たちは、アメリカに支配されているんでしょう。日本語が話せるかしら」

「異人種じゃないかな。明治になってから、日本に編入されたんだろう」

全くの誤解である。復帰までの二十七年間、沖縄県民は、一度も米語教育を受けたことはない。

全部日本語である。

ただし、地方語である沖縄方言は、祖先の歴史をほこりにして、伝統的に使っている。

この方言は、古い日本本土の「やまと言葉」のひとつである。

百万の県民は、まぎれもなく日本人であり、決して異人種ではないのだ。

ただ、本土と離島、その間にあるのは海原である。この距離が、歩む歴史をおたがいにわけあった。

そのはじまり疑問から、沖縄の二十世紀の記録を始めよう。

再び、沖縄県をみなし児にしたり、われらの沖縄県民を誤解したりしないために――。

2 沖縄のよあけ

top

一体、沖縄の先祖たちは、どこからやってきて、どのようにして、国づくりをしてきたのだろうか?

このことは、長い苦難の末に、祖国復帰をはたした沖縄県民を、より理解する上にも、大変に重要なことである。

はじまりは、むろん、世界の国々の歴史がそうであるように、遠く神話伝説から始まる。

そのひとつに『“おもろ”』というのがある。

「“おもろ”」は、沖縄の記紀(きき=古事記と日本書紀)といわれる。 |

おもろそうし

|

日本書紀

|

内容は、太陽と国産みの神話、天と地、美わしき星と空、たたかい、王たち、酒もり、船出、豊かな海、あこがれ、恋など――当時のさまざまな生活と自然を、古代沖縄の人々が、胸の奥からほとばしりでる「おもい」と「いのり」で詩のように表現しながら、舞い踊ったものである。

そうしてそれは、太古より語りつがれ、うたいつづけられ、やっと十六世紀から十七世紀にかけて編集され、全部で千五百五十二首、二十二巻の書物「“おもろ”草紙」となって、今日に残っている。 |

その「“おもろ”」の有名な国づくりの歌に、

|

“おもろ” |

意訳 |

昔 はじまりや

てだこ 大ぬしや

きよらや てりよわれ

てだ いちろくが

てだ はちろくが

おさん しちへみおれば

ざろく しちへみおれば

あまみきよは よせわち

しねりきよは よせわち

しまつくれ ててわちへ

くにつくれ ててわちへ

ここらしきの しましま

ここらしきの くにくに

(後略) |

(天地の始まりに)

(太陽の大神が)

(美しく照り給うた)

(唯一の太陽の大神が)

(世界を照らす太陽の神が)

(下界をはるかに見おろされ)

(ようく下界を見おろされ)

(アマミキヨを召され)

(シネリキヨを召され)

(島づくりをお命じになり)

(国づくりをお命じになり)

(あまたの島々をつくり)

(あまたの国々をつくられた)

|

と歌われ、最後に「神々を敬う霊の気高い血すじの人を生むように」と、結んでいる。

また、一六〇〇年ごろ、沖縄本島を訪れた京都の僧、袋中(たいちゅう)が著した「琉球神道記」や、一六五〇年沖縄が生んだ学者で、すぐれた政治家であった向象賢(しょうしょうけん)羽地朝秀(はねじちょうしゅう)が著した「中山世鑑」にも「おもろ」と同じく、大要、つぎのようにしるしている。

「昔、天帝が神々の中から、女神アマミキヨ、男神シネリキヨという二神を召され『この下の海原に神々の安息所にふさわしきところがある。

だがそこは、島の形さえできておらぬ。汝ら往(くだ)って島々をつくり、国々をつくれ』と仰せられた。

下界につかわされたアマミキヨ、シネリキヨは、まず島の形をつくり、山川草木をもって、てはじめに国頭(くにがみ)に、辺土(へど)の安須森(あすもり)、次に今帰仁(なきじん)のかなひやぶ、首里の森、知念森の斉場嶽(さいはだけ)、次に玉城(たまぐすく)のままつつ、次に久高(くだか)のコバウ森と、さまざまな霊所、国土をつくられた。

「そして、男女二人を天帝からいただいてきて、まず久高島に住ませた。

その子供たちのうち、長男が天孫氏(あまみこし)ととなえて王の初めとなり、次男が按司(あんじ)、すなわち諸領主の初めとなり、三男が百姓、すなわち庶民の初めとなり、長女は君々(きみぎみ)、すなわち王家の祭司となり、次女が祝々(のろのろ)、すなわち地方の神官たちとなった……」 |

|

これは、本土の古事記や日本書紀に出てくるイザナギ、イザナミの二神の国産み、天孫降臨(てんそんこうりん)の神話ににている。

つまり、沖縄の先袒たちは、古代大和民族と同胞、兄弟である、という論拠のもとに、「神道記」「世鑑(せかん)」が書かれたのである。これを、日琉同祖論(にちりゅうどうそろん)といっている。

だが、はたして真実だろうか?

近代の歴史学者たちは、「然り、本当だ」と言う。

ただし、アマミキヨ、シネリキヨを神とする古代の心(信仰)とは別に、学問的に「海(あま)の人」

「塩乗来人(しおのりくるひと)」つまり海上からやってきた人、すぐれた海洋民族の「海部族」(またの名をアマミ人)だと言う。

また、沖縄諸島の多くの貝塚の出土品から研究した結果、

「古代沖縄人の大部分は、まぎれもなく、北九州に大きな勢力をもって、先住民を支配しつつ移動していた海部族、天孫民族の同胞である。彼らは一部枝わかれして、小集団ごとに、舟で南下、島伝いに奄美大島を経て、沖縄諸島へやってきたのである」 としている。

むろん、勇敢で文化も高く知能のすぐれた天孫民族の主力は、東上、各地の先住民族をうち従えたり大陸から渡来するあまたの部族と同化しながら、飛鳥の里奈良に定着、古代大和統一国家をつくるのである。

このはげしい民族の大移動は、ほぼ紀元二、三百年ころだという。

またそれ以前の沖縄には、本土と同じく、南の大陸(ベトナム・インドなど)やずっと遠い島(ジャワ・スマトラなど)そのころ、貴重品であった美しい貝をもとめて、黒潮にのってやってきた人々が一部、沖縄の島々に先住民としてとどまり、別の一部はもっと北上して日本列島へ向かったと考えられ、この先住者とのちに南下した海部(あまべ)族=天孫(てんそん)民族の両者が、今日の沖縄の先祖とされている。

この二つに別れた天孫大和民族は、風土、気候などによって、それぞれ別個の歴史、文化をつくるのである。だが、もと(根)は同じ兄弟である。

考古学者や言語学者は、だから古代大和朝廷で語られていた優しい大和言葉が、今日の沖縄言葉の中に数多く残っていると、図のように証明している。

これは、母なる国、大大和にこがれ、あこがれてきた、沖縄の歌謡にも多くあらわれている。

| 日本語方言 |

本土方言 |

東部方言(関東・東北)

西部方言(中京・関西)

九州方言(博多・鹿児島) |

| 琉球方言 |

奄美方言(奄美大島)

沖縄方言(沖縄本島)

先島方言(宮古・八重山) |

●沖縄言葉(琉球語)は、日本語と同一系統の姉妹語であり、むしろ、飛鳥・天平そして鎌倉時代の日本語の

方言である。

――橋本進吉『国語学概論』その他より――

|

貝塚から出てきた明刀銭

|

3 歴史のあけぼの

top

さて、奄美大島から南下した大和の兄弟たちアマミキヨ族は、沖縄本島北端の辺土岬(へどみさき)へ、ひとまず上陸した。

そこには、神々のご座所のような奇岩絶壁を背にしたおごそかな深緑の森があり、その下に、朝日の光をあびた浜辺がひらけている。

静かで、平和である。

「だが、いかにもせまい。二、三の家族をこの安須森(あすもり)宇座浜(うざはま)に残し、われらは島伝いに、もっと南へ下ってみよう」

一族の長(おさ)は、思慮深く、残って部落をいとなむ家族をえらび出し、再び舟をあやつって、南へ南へと下る。

守護神をまつるに適し、漁労と耕作に適した浜辺を発見すると、一家族、また一家族と残して、やがて島尻の南端近くの海上に、ぼおっと白く浮く島を発見する。とわに聖なる地……久高である――。 |

辺土岬(へどみさき)

|

近よれば、きらめく白砂の先に、カッと目を射る真紅の花々がみえ、そのうしろに潮風にざわつく鬱蒼とした緑の森がつづき、時折その裏葉が海上の人々をさし招くように、銀緑の光の波をおこしている。

「コバウの森よ、あれは。ああ、神々の宿られるクバの木の森……

神のお告げにあったもっとも聖なる島です。

そのうしろの大きな土地の岩山は、わたしどもの守り神、親神様(おやがみさま)のお休みどころ……

夢みつづけた楽園の入口です」 |

船のへさきに、長(おさ)とならび立ったその妹は、感動のあまり身をわななかせている。

妹は、一族の巫女(みこ)=祝女(のろ)の頭であった。

|

お祈りをする場所・拝所(おがんじょ)

|

|

ここで、沖縄の「祝女(のろ)」の説明をしておこう。

「祝女」は、親神アマミキヨと天帝のお告げを聞き、それを一族一門に教え、いろいろな祭事を司(つかさ)として、みんなの無事と幸福を祈る女性で、長(おさ)以上に尊敬されていた。

のちに最高位の祝女は、もっとも気高く霊力も強いと思われた王の姉妹が位について、「聞得大君(きくえのおおきみ)」とよばれ、多くの祝女たちを支配する。 |

また、次の位の祝女は、村や部落の草分けの家、つまり根元の家の長(おさ=根人という)の姉妹がなって「根神」とよばれる。彼女らは、親神から祖先の祭事をし、兄弟の、村の、部落の安全と幸福を祈るのである。

この沖縄社会独得の宗教は、各家庭にまで入りこんで、一家の女の姉妹は「オナリ」とよばれ、男兄弟(エケリという)を守る神とされている。

そして、男が家にいるときも、旅に出ているときも、遠く海洋を航行しているときも、つねに霊力で保護する、といわれる。

彼女らの不思議な霊力は、髪の毛や手で織った木綿(もめん)の手拭(テサジという)などにこもると信じられ、「祝女」の勢力がすっかり消えていた太平洋戦争の時も、戦場へゆく兄弟へ、姉や妹がお守袋に自分の毛を入れ、手拭を渡して無事を祈った、という。

つまり、沖縄の古代社会は、この祝女の組織と王の権力で、がっちり支配されていたのである。

それはさておき、聖なる島久高へ上陸した一族は、島に粟(あわ)・麦をまいて農耕もはじめ、心に思い念じてきた聖所、対岸の知念村の森深い岩上に、親神の拝所(おがんじょ)をつくった。

拝所は「斉場御嶽(さいはおたき)」とよばれた。

親神アマミキヨは女神なので、国王以外の男は、はいることを許されない沖縄最初の霊場である。

この近くに、清水がこんこんとわき出る泉が二つある。ひとつを「受水(うきんじゅ)」もうひとつを「走水(はいんじゅ)」といわれ、この水をひいて、沖縄最初の水田がつくられ、稲を植え米がつくられたという。

註:粟や麦・稲などの種子は、沖縄神話では、民族が久高島へ上陸してまもなく、天から種子を入れた壺が下されたとしているが、民俗学では、アマミキヨ族が持って来ただろうと推察している

水田、御嶽(おたき)、そして久高(くだか)島、この三つは、沖縄民族発祥の地、霊地として、最後の国王までのほとんどの王が、毎年巡礼し参詣して、国の安泰、五穀の豊穣を祈ったという。

久高の島に落着いたアマミキヨ族は、やがて、たえまない兄弟の渡来や、増加のため、新しい稲作地と居所をもとめた。知念から玉城、そして佐敷、大里、首里の方へと……。

むろん、それぞれ一門の長と祝女(のろ)にひきいられて、襲いくる豪雨や風にたえ、先住民や野獣、ハブなどと戦って、部落づくり城づくり国づくりをするのだった。

新しい祝女は、聖なる久高のコバウ森で、十二年目ごとに「イザイホー祭」というのをひらいて、長老の祝女が島娘たちから、儀式にのっとって、祝女にえらび任命するのである(このイザイホー祭りは今日も午(うま)の年に行われる)。

彼女たちは、教えられた儀式、祭り、“おもろ”で、領主(按司)や人々を勇気づけ、粟の酒(泡盛)を親神にそなえて、新しい土地を豊かなものとするのだった。

こうして本島にしっかりと根をおろしはじめた久高のアマミキヨ族は、玉城に最長老を置いて国王とし、国名を「おきなわ」とか「うちなわ」ととなえた。今日でも、沖縄県民は自分をさして「ウチナンチュウ」という。

チュウは人をあらわす言葉で、本土の人を大和人と書いて、「ヤマトンチュウ」という。

これは奄美群島でも同じである。

おきなわの呼び名は、沖縄学者によると、「沖の島」とか「沖魚場」、「浮き縄」などからきたと言っている。 |

イザイホー祭

|

本土では、奈良時代、九州から南の島を、「いやく」とか「だね」と呼んでいた。

あるいは、「南島人」でかたづけていたが、鑑真(がんじん)という僧の本には「阿児奈波(あこなわ)島」としるしている。

西暦七七九年のことである。正確に「おきなわ」と書物にしるしたのは平家物語といわれ、漢字で「沖縄」と書いたのは、新井白石で「南島誌」という書物である。一七一九年のことである。

では、「琉球」という国名は、いつのころかというと、一三七二年、明(中国)の太祖(たいそ)が、国書に、「琉球国国王」へと書きおくってきてから、これが外交上の正式な国名とされ、日本や朝鮮がそれにならった、という。

なぜ明(みん)の太祖が「琉球」と呼んだのかというと、明のずっと前に栄えた隋の時代、西暦六〇七年に、朱寛(しゅかん)という探検家が兵船をひきいて台湾、沖縄へやってきて、一人の住民をとらえて帰った。

ところが言葉が通じない。翌年再び多数の住民をとらえてきて、着ていた「不甲(ふこう=麻で作った鎧、あつし)を帝にみせにくると、たまたまそこに日本(やまと)からの使節小野妹子(おののいもこ)がいて、こう言った。

「それはわが国の南島、夷邪久(いやく)人のものだ」

この小野妹子の言葉「いやく」が、隋(ずい)の人々の耳には「りゅうきう」と聞こえ、「流求」の文字が当てられたという。これをもとに、明の太祖は、もっと美しい文字「琉球」としたのである。

このころの沖縄は、北は奄美大島から南は八重山諸島まで、勢力がおよぶ王国になっていたせいもある。

その発展の足どりをたどってみょう。

4 すばらしき王「舜天(しゅんてん)」現われる

top

|

首里城正殿(しゅりじようせいでん)

|

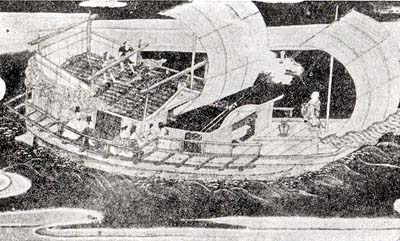

遣唐船:7〜9世紀ころ、中国の文化や制度を学ぶための遣唐使が

乗った船。7世紀後半から、奄美、沖纈を経て中国に渡る航路をとった。

|

「南島のいやく人、推古帝二十四年に、めずらしき海陸の産物をもって、来朝す」

と日本書紀に、わが南島人沖縄の使節の記録が現われたのは、西暦六一六年のことである。

もっとも、それ以前から、九州や四国の港々へ、南海の産物をもって交易してきたであろうが、母国の都へは、これが始めであったろう。

以来、たびたび奈良の都にのぼり、そのたびに朝廷は、島民に位やほうびを授けられ、まためずらしい産物は、伊勢の大神宮へも献上された。来朝する多くの島民の中には、そのまま日本に帰化する者もあった。

一方、日本からは、使節が訪れたり、遣隋(けんずい)、遣唐(けんとう)の使節一行が沖縄の港に立ち寄ってから、中国大陸へ渡るようになった。

そのため、良港をひかえた今帰仁(なきじん)・浦添・首里・勝連(かつれん)・中城(なかぐすく)・佐敷・大里などの村々(沖縄では間切りといった)がにぎわい、その領主たち按司(あんじ)は、次第に強い勢力をもつようになった。

当時の沖縄には、鉄がとぼしかった。というより鉄が全くなかった。

だから、なべ・かまのたぐいから、すき・くわ、そして武器まで、木や土や石でつくる。

が、大和から物々交換で、鉄製品を入れる。

おもに武器、それから農具である。たくさん輸入できる領主ほど、民に人気があり、領地は豊かに強大となる。

ところが、その発展のために、欲やねたみから、争いが起こりはじめた。

そのはじまりが「利勇(りゆう)の反乱」であった。

日本本土では、平清盛が太政大臣となって全盛をうたっていたころである。

久高(くだか)、玉城(たまぐすく)から当時、首里森の城に移っていた天孫氏二十五代目の王は、世継がなかったせいか、近侍の少年たちを愛した。

「とりわけ利勇は、才智鋭く、何事にでも恐れを知らぬすばらしい若者だ」

と国王は、いつも利勇をほめそやした。

国王は、利勇の心が実はいやしく、上位の者にはこびるが、下の者にはごうまんであるとは気づかなかった。

長じて、国政をまかせられた利勇は、権力の鬼となった。

祝女(のろ)をまるめこんで神命と袮して重税をかけ、賛美者にはあまく、反対者にはたとえ国王の血すじであろうと、即座に処刑でのぞんだ。

そして、ついに、国王とその一族を殺害、みずから国王と袮するに至った。

「この利勇(りゆう)の乱によって、天孫氏王統滅亡。だれも利勇に抗して、義兵を挙ぐるものなし。

これより四方騒動して、盗賊むらがりおこり、按司族長は各々の兵権によって、雄を争いてやまず。

ために国中の生民は、塗炭の苦しみにおちる」

と、後世の歴史「球陽」(一七四五年編集された)が嘆きつづっているほど、平和な国は戦乱のちまたとなった。

が、義兵を挙げる者がいた。

まだ二十二歳の若者だが、十五歳の時、人々に推されて浦添城の按司となった勇者「尊敦(そんとん)」である。

尊敦の兵力はすくなかったが、その戦略用兵にかけては抜群であった。

堅固な首里城からあなどって打ち出てきた利勇を、さんざん引ずりまわし、つかれたすきに、利勇を打ちとってしまった。

将を失った兵は、もう烏合の衆である。それに不正の軍についた兵士たちには、信念がなかった。

一挙に全滅の機会である。がしかし、尊敦は、攻撃しないで、帰順(降伏)をすすめ、後悔した者には、寛大に許しいたわってやった。

「さすが、九州王源為朝の血をひく尊敦さまだ。神のように心がひろく大きい」

「そうだ。この世の救い主だ。こんな立派な人を我々の王にしないのはいけない」

乱おさまって、浦添城へ帰って、おごる風もなく暮す尊敦に、民衆や諸按司は、あらそって国王に推しつづけた。

ついに尊敦は人々のねがいを入れて、首里城に入り、王位についた。

西暦一一八七年のことである。

これは、源頼朝が鎌倉に幕府を開いて武家政治を始めたころである。

尊敦は、国都を浦添にし、首里森城は、王家の聖なる拝所としておいた。

というのは、浦添が国一番の良港である牧港をひかえ、海外貿易がさかんであった理由でもあるし、直系の天孫氏でなかったせいでもあろう。 |

舜天王尊敦(しゅんてんおうそんとん=北斉画)

|

浦添はその名の如く、津々浦々をおそう(支配する)要衝から起こった地名だといわれる(歴史学者の学説)。

尊敦の在位は五十一年、七十三歳で世を去ったが、民はその死を惜しんで「世の主・舜天王」とおくり名したという。

以来、国王を「世の主」と呼ぶようになる。この舜天王尊敦(そんとん)は、沖縄正史に初めて名が出た人で、それまでは、単に久高王、クバ王とか天孫王とかで個人名も治績も残っていない。

ところで、舜天王は、本土の源平合戦に、その名をとどろかした弓の名人で豪勇の、源為朝の忘れ形見であるとの伝説が、今日も沖縄に根づよく残っている。

僧の袋中(たいちゅう)も羽地(はねじ)朝秀の中山世鑑にも球陽にも、為朝渡来から尊敦出生、その親子の別れが、ことこまかく描き出されている。

例の「“おもろ”」に、為朝が、わずかの手兵と伊豆大島から船を出して、暴風雨にあい「運は天にあり」といって流れついた港(今の運天港)の上陸風景を、うたったというのがある。

ちょっと要点を紹介しよう。 |

為朝(ためとも)の図

|

せりふくののろの

あまくれおろちへ

よろいぬらちへ

うんてんつけて

こみなとつけて

やまとのいくさ

やしろのいくさ |

整理客(せりかく)の(運天港近くの地名)祝女(のろ)が

雨雲を呼びおろして

鎧をぬらした

運天についた(武者の)

小港についた(武者は)

大和の軍勢

山城(きょうと)の軍勢(であった) |

――これは、弓矢鎧で身をかためた源為朝一行の上陸を歌った「“おもろ”」だという。

多くの書物によると、沖縄に渡来した為朝は、行く先々の按司にもてなされ、大和の文化や武術を伝え、やがて大里城の按司の妹を妻にして、一子尊敦をもうけた。

がしかし、大和への望郷の念やみがたく、家族と共に浦添の港へ出て、本土へ船出した。

ところが、船は出港まもなく、台風に襲われて吹きもどされ、二度も三度も同じめにあった。

百人からの船人たちは、「強い為朝公だが、女、子供づれだから竜神がお怒りになるのです。

このままだと船出はできません」

とさわぎたてるので、為朝はついに意を決し、

「いずれお前たちを迎えにくる。尊敦は、将来、必ず大人物になる。大切に育ててくれよ」

と言い置いて出港したという。

それ以来、尊敦(そんとん)母子が、何年も何年も、為朝の迎えを待ったというので、その地名をマチナトと呼ぶようになったと伝えられる。

そして十年後、為朝は戦乱にたおれ、人望を集めた尊敦は浦添按司におされ、ついに世の主舜天王になったのである――と。

「この伝説は、本土でも有名で、「平家物語」や江戸時代の名著の滝沢馬琴の「鎮西八郎為朝外伝・椿説弓張月」などに書かれている。

とくに「椿説弓張月」は現代でも歌舞伎で上演され、作者の冲繩琉球へのあこがれや空想が実に雄大でおもしろく、地名などは全く正確で、最後の章が「舜天、中山(ちゅうざん)王になる」である〕

5 太陽の子英祖王

top

舜天(しゅんてん)が当時、支配した地域は中山国とよばれ、海外貿易で豊かな浦添・首里を中心とする、現在の中頭(なかがみ)・島尻(しまじり)の一部であった。

中山(ちゅうざん)国から南と北の地方は、南山(なんざん)国、北山(ほくざん)国と称していたが、政治、文化、農漁業、日常生活など、なにもかも遅れていた。

がやがて、強力な王をいただいて勢力を増し、全国統一への争いが始まるのだが、それはまだ少し後のことである。

中山国世(ちゅうざんこくよ)の主(ぬし)舜天が、国語を「いろは」の和文字にして文化の興隆をはかって世を去ってから、その子の舜馬が王位をついだが、在位十一年でなくなり、ついで義本(ぎほん)が中山王をついだ。舜天の孫である。

だが、義本が王位についた翌年から、国中に飢饉が起こり、しばしば大台風が襲い、つづいて猛烈な疫病がはやって、民がばたばたと倒れた。

義本は、祖父舜天や父舜馬に似ず、大変気の弱い、消極的な性格だった。それでも祝女(のろ)のすすめで、やっと群臣を集めて、

「みなも知っての通り、先王までは国が富み、民は実に安らかであった。

ところが私が王位についてから、台風、飢饉、疫病が襲いかかり、すでに三年もつづいている。 国中は苦しみ嘆いている。これは、私に国政をみるだけの徳がないからであろう。 この際、だれか有徳の人に国政を任せたいが、そのような人物はいないだろうか……」

と、摂政(せっしょう=国王の代理をする人)をみつける相談をした。

群臣たちはざわめき、やがてこたえた。

「この人物いがいは、ないでしょう」

「だれだ? どんな血すじの者か……?」 |

北山(ほくざん)城のあと

|

「古くから久高の天孫王の血をひく、伊祖城主の子、英祖(えいそ)でございます。

英祖はいま二十五歳、生まれながらの瑞兆(ずいちょう=非常に良いしるし)があるといわれ、英明な父親以上に、領民から尊ばれ慕われています。

瑞徴と申しますのは、母の懐に日輪がはいり、それで身ごもったといい、生まれた時には、城内に七色の光がみなぎり、芳香が領内までかぐわったそうです。

そのため人々は、“てだこ”(太陽の子)と呼んでおります」

この話からすぐさま、英祖が召し出された。

そして彼が国政にたずさわると、がぜん、天候は回復し疫病はやみ、作物が実りはじめた。

翌年はなんと大豊作、台風もそれた。浦添や泊港には、往来の船で再びにぎわいをとりもどす。

すべてが順調で、七年がたったときである。

王の義本は、いよいよ自分に徳がないことをさとって、英祖に向かってこういった。

「私は全く天から見すてられたのだ。

そなたが政(まつりごと)をとってから、国は豊かになり民の心も落ちついてきた。

これ以上、私が王位にあっては天のみ心にそわぬ。どうか王位をついで、民のまことの父母になっておくれ」

英祖は固く断わったが、義本ばかりか群臣こぞって推すので、ついに王位についた。

一二五九年、英祖三十二歳の時であった。

王位を譲った義本(ぎほん)は、その場から身をかくし、以後ようとしてゆくえが知れず、いつ、どこでなくなったか誰にもわからない。

あくる年、英祖は世の主中山王となった。

本土では鎌倉時代で、北条時頼が執権で、中国では、元が勢威をふるい始めたときである。

英祖は、即位するとまず、親しく領内をめぐり歩いて、按司たちに命じて境界をはっきりとさせ、土地を農民に均等におけて、安心して耕作できるようにした。

また国への租税(これを貢租という)、以前のように、必要なら力で何度でもとりたてる、といった農民泣かせを禁じ、男女一人について、毎年一回稲一束と決めた。

そして集った稲はもみにして、国王の倉におさめ、一部を飢饉の際の備えにした。

このため民心も安定し、穀物の生産もあがって、国内は豊かになってきた。

英祖王の五年、久米(くめ)、慶良間(けらま)、それに東北の島々から、奄美大島まで入貢してきた。

「大島などがみな、初めて入貢した。海をへだてた遠い島であるのに、どうして来朝し、たくさんの貢物をもってくるのか」

と英祖がたずねると、入貢の使者たちは、

「近ごろわが島には、雨風や日でりの災がなく、五穀の豊作が続いています。

これは、英祖王の善政に天地が感じたためでありましょう」

そうこたえたので、英祖はよろこんで貢物を受け、使者たちを手厚くもてなした。

その後、彼らは毎年入貢してくるので、泊村に公館を建てて迎えさせた。それが、後の泊御殿である。またその北に公倉を設けて、諸島からの貢物や交易品を収めさせた。

|

浦添(うらぞえ)ようどれ

|

元軍を迎えうつ武者

|

英祖の建造物でいちばん有名なのは、極楽寺と石造りの王陵「浦添ようどれ」である。

極楽寺は、本土から来た仏僧・禅鑑につくらせた沖縄最初の仏教寺である。

これは慶長十四年、薩摩軍の兵火で焼失したが、「浦添ようどれ」は現在でも残っていて、沖縄最古の、もっともすぐれた石の美術・工芸品だ、といわれる。

ようどれは、夕なぎのような極楽――つまり、王家のしずかな休み場所――の意味だそうだ。

ところで、英祖の時代にも、嵐はあった。

九州を二度にわたって襲い来た元軍は、その十年後の一二九一年九月、沖縄にも来襲した。

だが沖縄の民は強かった。英祖王の号令の下、強兵元軍に打ち向かい、これを撃退した。

六年後、再び二千の元軍がやって来たが、これも追い返した。

そのとき、敵将張進ははらいせに離島の人、百三十人をとらえて帰ったが、その後は再び来襲しなかった。

この翌々年一二九九年、偉大なる英祖王は、在位四十年、七十一歳で世を去った。

なきがらは、生前しつらえられた「浦添ようどれ」におさめられたのはいうまでもあるまい。

英祖王の後、三代までは平和と繁栄がつづいた。

が四代玉城(たまぐすく)王がいけなかった。

「酒色におぼれ、政務を怠り、祭事も朝見(臣下に会うこと)も行なわず、ただ狩猟を好む。

ために、諸按司来たらず、百姓みな王をうらむ」

というあやうい状態となってきた。英祖が死んでわずか百年で、中山王国はくずれかけたのだ。

一方、大里按司を中心とした南山、今帰仁(なきじん)按司を王とした北山が勢いを増し、南北から中山国をゆさぶりはじめた。

酒におぼれた玉城王が早死すると、国王となったのは、わずか十歳の西威(さいい)である。

そこで王母が国政にくちばしを入れる。

この王母が、立派な女性ならまだしも、重臣や賢者を、小うるさいと退けたため、いっそう国政は乱れた。

多くの按司たちの心は、国王からはなれ、大島はじめ離島は、すでに入貢しなくなっていた。

6 明との交易はじまる

top

そのころ、浦添に人々におされて、按司になった若者がいた。

名は察度(さつと)といい、近隣の按司たちに、この若者を新しい国王に戴いては、どうかとささやかれる人物だった。

領民たちも、つぎのように噂しあっていた。

「わしらが按司にいただく察度さまは、なにしろ、母者が天から羽衣で舞いおりなされた天女さまだから、生まれからして違うだよ」

「そうよ。天女のお子だ。そうでなきや、あんな名の聞こえた勝連の姫さまが嫁入ってきたりしねえし、畠から黄金が出てきたりしめえ」

『天女の子』という伝説はこうである。

〔察度の父奥間大親(おくまおおや)は、妻さえめとることのできないほど貧しい百姓であった。

ある日、若い大親は、田を耕しての帰り、いつものように、近くの森川の泉で手足を洗おうと森へはいった。

と、奥の泉から水音がする。みると一人の女が水浴びをしている。

遠目にも輝くばかりの美しい女である。大親がそっと泉に近よった。

すると、そばの木の枝に、えも言われぬ美しい衣がかけてある。

大親はとっさに、その衣をとって森の入口にかくし、再び泉に近よった。

すると、岸辺の木かげて、さっきの美しい女が、しゃがみこんで、顔をおおうて泣いている。

「どうしたんです。そんなところで泣いて?」

大親は、やさしく問いかけた。

「私は天女です。下界におりてこの泉で水浴びしていたのですが、この木の枝にかけていた飛衣(とびぎ)がなくなって、天に上ることができません。それで……」と泣きくずれた。

大親はひそかによろこびながら、

「それは大変だ。私がさがしてあげよう。それまで、あばらやだがわたしの家に来なさい」

と女をだまして家につれかえり、あとで飛衣(とびぎ)をもみ倉の奥ふかくにかくしてしまった。

年月がたって、二人の間には一女一男が生まれた。 |

今も伝わっている天女(てんにょ)の水浴場

|

ある日、弟のおもりをしていた姉娘が「きれいな衣が六足(むつまた)の蔵に、羽のような衣が六足のもみ蔵に……」と歌っているのを、母の天女が聞いた。

ふしぎに思って大親(おおや)のすきをみて、穀物倉に入ってみると、稲束でおおうた櫃(ひつ=箱)の中に飛衣がかくしてあった。

天女はそれをまとうと、かけよる大親よりはやく、天上へ舞い上がった。

大親と二人の子らは、声をはなって泣いた。天女もまた恋しくはなれがたいようすで、涙にぬれながら飛び上がり、飛び下ったが、ついに空のかなたに飛びさっていった。この小さな男の子が、のちの察度(さつと)であるという。〕

(中山世鑑より) |

この天女の話「羽衣伝説」は、日本では青森から沖縄まで広くひろがっている。

むろん中国にもある。つまり察度が、舜天や伊祖王のように、普通人とはちがったことを強調する話だ、という。

ところで、察度は天女の子という伝説だけで、人びとに人気があったのではない。

十八歳の時、当時、小鎌倉と言われて富強を誇っていた勝連の娘と結婚したというのも、人々には、大きな驚きだった。

なんでも、察度は貧しい百姓の出だが、どんな高貴な人よりも言葉、態度がりっぱで強い意志をもった輝くばかりの若者だったから、按司の娘のほうからのぞんで、妻になったといわれている。

だが、察度が人気を得、人々に慕われて按司におされたのは、つぎの話からである。

若い察度の妻が、はじめて台所に入ってみると、くろいかまどの一部が、光っている。

みがいてみると、なんと黄金てあった。

察度の母が、裏の畠から掘り起こして、塊のままかまどに使っていたものである。

夫婦はこれを使って、近くの牧港に入港して来た日本船から、積んでいた鉄塊を全部買い取って、農具を作らせ村の農民にわけ与えた。

また貧しい者には、食料や衣服をめぐみ、水路を設けたり、道を造り直したりした。

そのため、領民たちは、二人を父母のように慕って、浦添の按司に推したのであると。

これが単なる伝説であるかどうか、ともかく、察度夫婦は若くして人望があり、多くの按司たちも心を寄せて、ついに一三五〇年、西威(せいい=一三四九年二十二歳で死亡)のあと、中山王に推された。 |

今の沖縄の民家

|

察度(さつと)はそのとき二十九歳、それから四十六年七十五歳まで、中山(ちゅうざん)を支配した。

その治世の最大の業績は、元(げん)にかわった大国明(みん)との正式な交通を開いたことである。

それは、中山国内が察度の思いきった改革で、ようやく落ち着いたころ、一三七二年、明の太祖が、安南・ジャワ・高麗・日本につづいて、沖繩へも朝貢を求めてきた。

有名な「汝琉球国中山王に諭す……」で始まる国書は、「臣と袮して朝貢するよう」すすめる文書である。 |

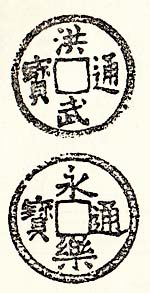

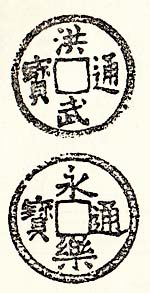

このころ伝来した中国のお金

|

進貢船(しんこうせん)

|

日本では征西将軍(九州を治める将軍)懐良(かねなが)親王が、文字の無礼、「臣と袮する」をとがめて応じなかったが、察度は、すぐさま、弟の泰期(たいき)をつかわし、臣と袮して貢物を献上した。

献上物は、刀剣、扇の日本製品と硫黄の鉱物、芭蕉布、南方の香料、さんごなどであった。

これに対して明は、まず察度に、印授と称して中山王の文字を刻んだ大きな鍍金の銀印、さらに辺境守護の武官の冠と服をおくり、絹織物、陶器、鉄器、銭貨を献上物の倍ほど与えてくれた。

このおかえしは、莫大な利益となった。

とくに、鉄器と陶器は、沖縄では大切なもので、察度は非常によろこんだ。

大体、中国は沖縄の内政に干渉することなく、ただ大国の権威を誇るだけで満足したので、察度としても形式上、明に臣従し、実質的には、明の文化を導入したり、朝貢の名のもとに、貿易を行なうことで利益をあげることをねらったのである。

これを伝え聞いた南山と北山は、あいついで、明へ朝貢し、三山統一が成るまでに(一四二九年)、中山四十二回、南山二十四回、北山十一回に及んだといわれる。

これは、大国の権威を背景に勢力を張り、貿易の利をおさめて、より富強になろう、とせり合ったからである。

そしてこの進貢(沖縄から見た場合、こう言う)の回数は、やはり、それぞれの実力を示すものであろう。

この明への進貢がはじまってまもなく、察度王のもとへ、大島はじめ離島が再び入貢し、つづいて遠くの宮古、八重山の族長も、はじめて産物を奉じて、朝貢してきた。

このようすを明の報告は、こう書いている。

「三山のうち、察度の中山、最も国力強し」

察度は、晩年、中国の文化をよりいっそう沖縄に入れるために、留学生をえらび、中国の大学である国子監(こくしかん)へ送って勉学させた。

これを沖縄では、官生といって、これに選ばれることは、若者の大きな名誉であった。

そして、のちにこの人たちが、沖縄の政治、経済、文化などの発展に、大きな役割をはたすことになるのであった。

つぎに察度は、中国人の帰化をはかった。

進貢船を送るとき、特に別書を明の国王におくって、通訳や船大工や漢学者の移民を願い出た。

すると、三年後の一三九二年、留学生か乗って行った船で、えらばれた中国福建省の人たち三十六家族が、帰化してきた。

これを、閩人(びんじん=福建省の人)三十六姓をいう。

彼らは、那覇の久米村に土地をもらい、外国との往復文書を作成したり国王の通訳や師、水先案内人になったりして大活躍した。 |

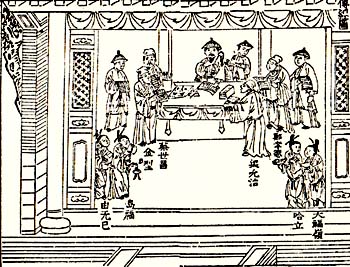

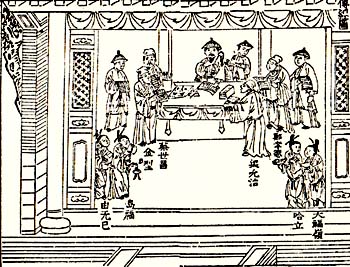

留学生が国子監(こくしかん)で授業を受けている図

|

|

孔子廟(こうしびょう)のあと

|

御冠船(おかんせん)の来着

|

この子孫から官生も多く出て、後に高名な学者や政治家となって、沖縄を大きく動かすようになるのであった。

また久米村に、孔子廟や天妃廟や竜王殿といった有名な中国風建築物をたてたりした。

学問は孔子廟、航海の安全は天妃、風雨の調節と五穀の豊穣は、天帝と竜王に祈ったのが、今日でも行なわれている。

ただ、中国や本土からもってきた仏教や儒教は、一部支配階級には迎えられたが、民衆の中へはあまり受け入れられなかった。

宗教といえば、察度は大和から頼重法師を招いて、今日でも有名な波上(なみのうえ)護国寺を建立した。

こうして対明、対外貿易を主に、あらゆる文化の土台をつくった察度は、七十五歳で世を去り、その子、武寧(ぶねい)が中山王をついだ。

このしらせを聞いた明は、はじめて「冊封使」をつかわしてきた。

冊封というのは、国王の任命である。

その使者を、冊封使、つまり国王任命官で、この人の乗る船を「御冠船(おかんせん)」といった。

冊封の儀式は、大がかりで、正副の使者や随員、武官、兵士など四、五百名に達し、御冠船二隻で、五、六月ごろ、やってくる。

これは沖縄の王国最大の行事となった。

まず先王の墓前祭を行ない、それから新王の冊封(さっぷう=任命式)が終わると`盛大な宴(うたげ)をおもよおすのである。

今日も親しまれている沖縄古典舞踊や、演劇、爬竜船競走などはすべて、この冠船接待のために考案され、発達したという。

しかし、この冊封は、一種の国際儀礼で、中国は何も命令したり、干渉したりはしなかった。

ただ大国の威信を示す、というだけのことだった。だが、こうしたことで、進貢、貿易がうまく行くので、沖縄側としては、国をあげて大切に迎えるわけで、これは明治初期までつづいた。

さて、察度王の子、武寧は父に似ずおろかで、国を治めるより、争いを好んだ、という。

7 三山統一と黄金時代

top

そのころ島尻の佐敷に、うつぼつたる大志をいだく、巴志(はし)と言う若者がいた。

胆力、智謀は、父の按司思紹をしのぎ、領民からは「小按司は神の子」と絶大な人気があった。

「三山統一」これが、巴志の夢だった。

それはあくまで、中山王武寧(ぶねい)をたすけて、相争う三山を統一することだった。

そのため武器や農具を買い集め、兵を養い農民を豊かにさせ、手はじめに暴君のいた隣の大里城を急襲、ここを併呑(へいどん)、よく民を治めてじいっと中山からの招きを待っていた。

だが武寧王の悪政は、日を追い月を追ってひどくなる。名君だった察度時代は、いまにも全沖縄に黄金時代がきそうであったのに、国は乱れ、忠臣は追い出され、国王は酒におぼれて、三山統一など全然考えていない。

「民や按司は、うらみの声をあげています」

たまりかねた巴志(はし)は、意見書を送った。

武寧の答えは、武力弾圧であった。

巴志はやむを得ず、その弾圧軍をけちらし、浦添城を包囲した。

中山の多くの按司たちは、武寧のやり口を非難し、そっぽを向いた。

一人になった武寧は、やっと自分の非をさとり、城からでると、

「国王の位は、そなたが後を継いでくれ」と言って、姿をくらました。

集まった按司たちも、王位をつぐよう、口々に巴志にすすめる。

が、首を振った巴志は、 「思慮ぶかい父を、中山王に推したい」

そういって、父思紹を中山王に立てた。

一四〇六年、巴志三十四歳の時である。

それから十年、父子は力をあわせて中山国の国力の充実と民の福祉の増進をはかり、念願の北山(ほくざん)征討軍を起こしその首都今帰仁をおとした。

「この勢いで、つづいて南山(なんざん)も一挙に……」 |

|

部将たちはすすめたが、巴志は首をふって、

「民も兵も疲れている。まず内を整えてからだ」

そういって、再び国力の充実を心がけ、かっての王城、首里森の城を整備拡張しはじめた。

一方、本土、中国、南方各地との進貢、交易をさかんにし、また国中の里程をはからせ、駅をこしらえ命令通信が、早く確実に行われるようにした。

一四二一年父王の死後、巴志は、みちがえるばかりになった新王城首里で、即位した。

香木、貴樹、百花を植えた築山、その下にるりの水をたたえる人工池(竜潭池)、幾重にもめぐる城壁、そして御殿の陽にはえるいらか、新首里城は、すばらしい王城だった。

中国の使者は感嘆し、中山と書いた額をおくり、第一の楼門にかかげた。

即位と共に、巴志は那覇に大築港と、入海をうずめて、首里と那覇とを結びつける大土木工事をはじめさせた。責任者は巴志の懐刀で首里城をつくった宰相、懐機(かいき)である。 |

中城城(なかぐすくじょう)の階段

沖縄では城を“ぐすく”と読む

|

即位から八年、機が熟した。南山各地に反乱が起こったのである。

巴志(はし)は大軍をひきいて急襲し、南山王を倒して、ついに三山を統一、全沖縄をその手ににぎる偉業を達成した。

一四二九年、巴志五十八歳のときである。

これを聞いた明の皇帝は、非常に喜んで、再び冊封の冠船を出し、巴志に「琉球王」の称号と国印を与え、王家の姓に「尚(しょう)」の字を贈ってきた。

というのは、明は前々から三山の争いをいましめ、平和な統一国家をつくるようたびたび、国書を送っていたからである。以来、沖縄王家は、尚という姓である。

尚巴志(しょうはし)国王は、在位十八年、六十八歳でその波乱の生涯を終った。

本土では、足利の室町時代のことである。

尚巴志の後に、次男尚忠(しょうちゅう)が立ち、四年後子思達(したつ)に譲位、この王もまたわずか在位五年で若死したので、叔父(巴志の子)金福(きんぷく)が王位についた。

この金福時代一四五一年に、いままで浮島であった那覇が、長い堤防と無数の橋で首里とつながった。これを長虹堤橋(ちょうこうていきょう)という。

巴志が那覇の大発展をみこして、臣懐機に命じて工事を始めてから、三十年目である。

港はすでに、シャム、パレンバン、ジャワ、本土、朝鮮、中国からの、無数の出入船でにぎわっていた。

これを歌ったおもろがある。

しよりおわる てだこが

うきしまは げらへて

とう なばん よりやう

なは とまり |

(首里にいます王が)

(浮島に築港して)

(唐や南蛮の船が寄り合う)

(那覇港をつくられた) |

金福王のよろこびもつかの間だった。長虹堤完成のあくる年、世を去り、北の越来(ごえく)王子だった末の弟(巴志の末子)泰久(たいきゅう)が忠臣護佐丸と首里王城へはいった。

尚氏第六代の王である。

尚泰久が国政をみてみると、首都近辺は落ち着きをみせて繁栄しているが、北の方はまだ各按司がごたごたしている。王室内部も各派にわかれて、人心きわめて不安定である。

「まず国家安泰を第一に考えねばならん」

尚泰久はまず護佐丸(ごさまる)を北方鎮護にすえて中城(なかぐすく)を築かせ、つぎに有力で鎌倉にたとえられる勝連の城主、阿麻和利(あまわり)に娘をとつかせた。

つづいて京、薩摩から僧や神官を招いて、仏教、神道でもって、王国の安泰と民衆の安穏を祈ろうと、十八ヵ寺と、いまも有名な波上(なみのうえ)、普天間、末吉、沖、識名(いきな)、天久(あまく)、金武(きん)の七つの権現をまつる神社を建立した。

そして巨大な鐘を鋳て各寺社にかけさせたが、それは、泰久の悲順である国家安泰、五穀豊穣、民衆安穏の音を響かすはずだった。

が、一四五八年、とつぜん悲報がはいった。娘婿阿麻和利がひそかに大軍をつれて、泰久をたずね、

「中城の護佐丸むほん、ただちに討ちとらねば……」と注進したのである。

ただちに……と聞いて泰久は、唇をかんでうなずいた。

王宮を出た阿麻和利は、すぐさま中城を急襲した。

人馬のひびきを聞いた護佐丸は、迎え撃とうとする家臣をおさえ、

「私がお育て申した国王の軍に、刀をぬくことはできぬ」そういって、妻子と共に自害しはてた。

泰久はそのころ、謀反は阿麻和利であることを、娘たちから知って兵を集め、得たりと凱旋して来る阿麻和利をうちとった。

これが有名な「護佐丸、阿麻和利の乱」である。

ところでこの乱は、実は泰久が脅威の種である二雄を巧妙につぶしたともいわれる。

ともかく、この騷乱が終わると、万国津梁鐘(ぱんこくつりようしょう)を首里正殿にかけて、朝夕これを打ち鳴らさせたという。

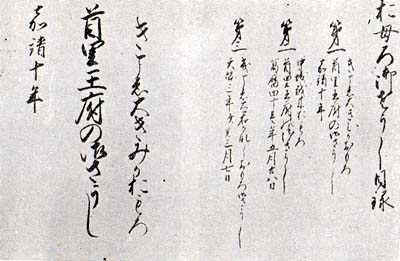

その鐘銘は、

| 「琉球国ハ南海ノ勝地デアリ、中国ヲ両輪ニ日本ヲ母体トシテ、ソノ中間ニアッテ海中ヨリ湧キ出タ蓬来島ナリ。舟卜揖(カジ)ヲモッテ万国へ交通シ珍シイ産物、天下ノ至 宝ガ国中ニ満チアフレテイル。王泰久ハ王国ノ万歳卜衆 生ノ安穏、五穀ノ豊穣ヲネガッテ之ヲカカゲル……」 |

と気宇雄大な文字が刻まれている。

王国の黄金時代が始まっていたのだ。国是の貿易と外交は高徳の宰相伊平屋金丸がとりしきり、国威は昇る太陽のようであった。

だが泰久王の寿命は在位わずか七年でつき、その子尚徳(しょうとく)がついだ。

尚徳は父をまねて大八幡宮を建立。

その巴紋(ともえもん)を王紋とし金丸宰相のとめるのもきかず、大軍を起こして奄美大島、鬼界ヶ島遠征を行なった。

これは王の威力を誇るためだけで、かえって国の財政を危くするし、民を不安にさせる無益な行動だった。

金丸はしばしば涙を流して、王たるものの道を説いていさめた。 |

万国津梁鐘

|

祖神の祭りのため久高を訪れた尚徳は、またまた金丸の涙をみて、ひっこめとどなりつけた。

ついに金丸は、尚徳王に見切りをつげ、辞職して自分の領地へひきこもってしまった。

その翌年のことである。尚徳は急病で世を去ってしまい、三司官(総理のような位)が幼少の王子を位につけるために、群臣、諸按司を王城に集めた。そのとき、群臣の中から白髪鶴のような老翁が立って、反対をとうとうとのべ、「この際、高徳円満な前宰相金丸こそ、わが王国の主に戴くのが至当(しとう)で、祖神も嘉賞(かしょう)されるであろう」と絶叫した。と、満場「然り」の声が万雷のように起こった。

金丸は固く辞退した。が、祝女(のろ)も仏者も神官もすべてが、神のお示しと賛同する。ついに金丸は承諾した。ときに金丸――のちの尚円(しょうえん)王――は五十五歳、一四六九年四月のことである。

これを第二尚氏王統といい、さきの第一尚氏七代六十三年の後、明治の廃藩置県によって尚泰王が退位するまで、つづくのである。

その初代尚円王は、中国冊封使に、尚徳の子とつげて冊封を受け、できるだけ諸国に沖縄が平安であるようとりつくろい、財政の建て直しに鋭意力を注いだ。

そのため沖縄船は、南方特産の香料、薬草、染料を積んで、九州ばかりか、兵庫、堺、名古屋に往来、みかえりに日用品、改良農具を満載し、国力民心を大いに安定させた。

だが足利幕府は、この沖縄船のはげしい往来にからむ堺商人、博多商人の対立に手をやいて、取締方を薩摩の島津公に命じた。これがやがて、ぶきみな黒雲となるのだが、それは今少し後のことである。

尚円の死後、一四七七年、半年ほど弟宣威(せんい)が王位をついだがすぐ、のちに名君とうたわれる尚円の世子尚真(しょうしん)王に位を譲った。この王と共に沖縄は、春の盛り、黄金時代となるのである。

top

****************************************

|