|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

五、沖縄の戦い(戦(いくさ)ゆと苦(にが)ゆ)

1 悲劇ははじまった――沖縄の戦い①――

top

一九四一年十二月に始まった太平洋戦争は、緒戦のはなばなしさが、二年ともたなかった。

反攻に転じた米軍は、巨大な物量で、南太平洋の島々にとりつき始めた。

軍と政府は、決戦体制を叫び、戦意の昂揚を全国によびかけた。

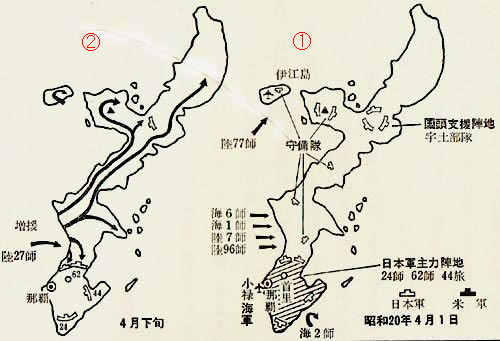

そしてこの頃、国防競技というのが、考えだされた。

それは、強い兵士をつくるのをねらいとしたもので、敵陣突破のための障害物競走、模擬手榴弾を投げる投擲競技、銃剣道などである。

その競技の全国中等学校大会で、沖縄県の中学校生徒が、抜群の成績をおさめた。

とくに障害物競走で、沖縄二中が全国一位、投擲では二中が全国第二位という好成績であった。

彼ら中学生は、もう標準語しか話さず、若い血潮にたたきこまれた祖国防衛の決意を、純粋に燃えたぎらせていたのだ。 |

なぎなたで訓練する女子学生(金城和彦氏・写真提供)

|

そして彼らだけが、ただ沖縄学徒だけが、のちの日米の、最後の戦いに加わるのだった。

一九四四(昭和十九)年この年の始まりとともに、南方での米軍の大反攻は、スピードと猛烈さを加えて、蛙飛びに北上してきた。

日本守備隊の壊滅や玉砕が伝えられ、沖縄にも戦況のきびしさが、ひしひしと感じられてきた。

その三月、大本営は、南西諸島とくに沖縄本島の航空基地の重要性を考え、軍司令官に渡辺中将をすえて、直轄の沖縄防衛軍を編成した。

はじめ地上軍配備計画は、二旅団、約一万で、飛行場建設とその拡充が主眼だった。

が、戦局は苛烈さを増し、戦況は急変してゆく。

六月十五日、サイパンに米軍が上陸した。

「わが委任統治領サイパンへ敵が上がった。つぎにねらうのはどこか、合湾かわが沖縄だ」

渡辺中将は、悲壮感あふれる調子で、県民に、一丸となって、防衛せよと演説した。

「郷土を護るためには、軍県民すべてが、玉碎もまた辞せず、の心構えでなければならぬ」

と中将は、中等学校生徙にもよびかけた。

その頃二十九日払暁、沖縄に配備される独立四十四旅団の精鋭約五千をのせた輸送船が、徳之島東方海上で、米潜水艦の雷撃をうけて、瞬時にして沈没するの悲報がはいっていた。

軍は、極秘にしたが、焦慮はかくせなかった。助かった兵は、宇土大佐をはじめ七百名にみたなく、戦力はゼロにひとしいからだったし、九州から沖縄までの海上さえ、すでに安全でなかっだからである。

七月一日大本営は、本腰を入れて沖縄を防備するため、サイパン奪還要員として満州から招いていた有名な長勇(ちょういさむ)将軍を、沖縄へ派遣した。

幕僚木村参謀中佐と首里司令部についた長勇は、先に着任していた米国通の秀才八原(やはら)作戦参謀と、現地をかけめぐり次の案を出した。

「南西諸島防衛に六コ師団と一コ連隊が必要なり。

沖縄本島には最低三コ師団。以上か充当されれば、進攻米軍に必勝できる。

ただし緊急に老幼婦女の非戦闘員の、全員疎開を実施されたい。この件は政府と交渉されたし」

大本営は、七月五日にすでに沖縄への動員を下令(かれい)していた在満の9師団、28師団(宮古島防衛軍)につづいて、チチハルから24師団、中国大陸で転戦中の強兵62師団に、沖縄転属を急令した。

それから砲兵団、飛行場大隊、高射砲、機関銃の独立部隊や特攻朧隊などと食糧、弾薬の急送をぞくぞくと開始した。

海軍も小禄(おろく)を中心に、陸戦隊、魚雷艇隊、航空隊の増派を急いだ。

県の在郷軍人三万五千名にも、召集令状が発せられた。

一方、緊急閣議をひらいた政府は、鹿児島と沖縄県知事に「つぎの決戦場とみなされる奄美大島・徳之島・沖縄・宮古・石垣の五つの島から、ただちに老幼婦女子を九州または台湾へ引きあげさせること」を命令した。

沖縄県の第一次目標は、十万人。これを本土へ八万、台湾へ二万、七月末完了予定だった。

この翌日、七月八日サイパンが玉砕した。

沖繩の悲劇は、歩一歩と近づきつつあった。

だが、疎開引きあげは遅々として進まなかった。

第一に泉知事たちと首脳部が、乗気でなかったし、軍とはおたがい反目しあっていた。

それでも次代を背負う小学学童疎開は、荒井県促進部長や学校長、教員の熱心な説得で、父兄もようやく真剣になって、第一回は八月五日、巡洋艦長良(ながら)で、九州へ無事疎開できた。

長良はその帰途、不幸にも撃沈されたが、これは極秘にされた。

八月十日、病気となった渡辺中将にかわって、もと士官学校長だった牛島満中将が、新軍司令官として赴任してきた。

すでに参謀長となっていた気鋭で豪放な長将軍とは、全く対象的な、温厚な暖かい軍司令官だった。

軍県民は、この牛島、長(ちょう)両将軍のコンビにほっとした安堵感と、悲劇が遠のくような明るい期待をかけた。

それを裏づけるように、各部隊が続々と沖縄に集結してきた。

第二回目の疎開学童は、うしろ髪をひかれるように、八月二十一日夕刻、七千トンの対馬丸に七百名が乗船、つづいて一般人千名が乗りこんだ。

つづく暁空(ぎょうくう)丸、和浦(わうら)丸にも一般引きあげ疎開者が乗って、那覇港を出港、鹿児島へ向かった。

護衛には駆逐艦蓮(はす)と砲艦宇治がつきそった。

翌二十二日夜、十時十五分ころであった。

突然、対馬丸は右舷に衝撃を受け、爆発した。敵潜水艦の雷撃であった。

船内の学童・教師、一般人は一瞬にして海中へほうり出された。

暗い海に、どっと火を吹いた対馬丸は船首をもたげ、みるみる沈んでいった。

救助された生存学童はたったの五十九名、一般人はまたわずか百六十八名であった。

残る学童六百四十一名と一般約八百五十名は、対馬丸とともに、悪石(あくせき)島近くの海中に散華(さんげ)したのだ。 |

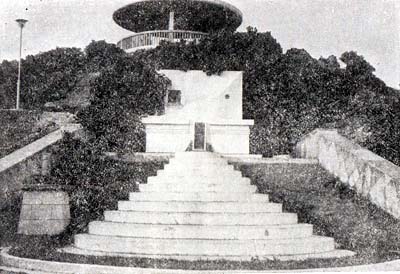

対島丸でなくなった人たちの霊をまつる小桜の塔

|

このいたましい悲劇は、やがて留守宅に知れて父兄たちを半狂乱にさせた。

遺族たちは県の職員や学校長を、泣きながらせめた。

それは一般に知れわたって、疎開業務はいっそうすすまなくなった。

十月十日、午前七時、けたたましくサイレンが鳴った。

と同時に那覇市上空に、約二百の米艦載機がむらがり現われた。

早くも港湾埠頭の軍需品が吹き飛び、ドラムかんが舞い上がる。大空襲である。

八時には第二波が那覇市に焼夷弾で火をつけた。

炎々と燃える市街の中から対空砲がうちあげられるが、米機の攻撃はより執拗で徹底して銃爆撃する。

午後六時、五波、のべ千機の米艦載機が東方海上へ消えたとき、人口六万の那覇市はほとんど焼け野原であった。

焼けあとの人々は恐怖にかられた。

あくる日から、疎開希望者は率先して集まった。

ところが、県庁主脳者は、普天問の仮庁舎へにげたまま、被災者の救護や疎開の事務を積極的にやらなかった。

そんな知事や内政部長を、軍と県民は軽蔑した。

だから二十万人は疎開させる計画が、翌年三月上旬までにわずか八万人そこそこだった。 |

焼け野原になった那覇駅前

|

防衛軍の方は、飛行場をつくり、それからえいえい着々と坑道を掘り、陣地をつくり、砲や機銃をすえていた。

だが、ここで青天のへきれきともいうべき、大本営命令が下った。

十一月十三日のことである。

「台湾が危険にさらされそうだから、一個師団をぬいて、移動させるべし」というのだ。

沖縄軍は怒った。何度も練って、必勝の計画をたてて、各兵団をそこが死場所と教えて配備し、いまや陣地づくりにとりかかったばかりのところである。

十七日、沖縄軍の反対にもかかわらず、再び9師もしくは24師のどちらかを、年内に台湾へ移動させよの命令が下った。

軍はやむをえず、砲力の少ない9師団をぬいた。

だが戦力は四十%へった。そのため作戦計画を大修正し、防御出血戦に転じて、陣地を縮小した。

その配置転換が終おったのは、米軍上陸一ヵ月前の二月末という失態だった。

そのうえ東洋一を誇った伊江飛行場は爆破、北と中の二飛行場は放棄せざるを得なくなった。

そんな十二月、本土へ出かけた知事は、そのまま、香川県知事に転じてしまった。

親しい同僚や友人か不安気にたずぬた。島田叡はしずかに彼らに答えた。

「ぼくは死にたくないから誰かをやればいい、なんて言えるものではない」

そして一九四五(昭和二十)年一月三十一日、拳銃二丁と愛書「大西郷遺訓」と「葉隠(はがくれ)」を持ち、家族をのこし、ただ一人で赴任した。

不安な県民は、着任と同時に活躍する島田知事に、大きな希望をもった。県庁職員は、再び那覇にかえり、よみがえったように活動しはじめた。

牛島将軍と肝胆を照らし合った島田知事は、軍の協力を得て、住民の北部への疎開、食糧の確保と奔走した。

おなじく一月、十七歳から四十五歳までの男子の、郷土防衛隊召集が行なわれ、師範、中学生は築城、通信、連絡、対戦車戦のきびしい訓練を受け始めた。女子生徒は、看護法の猛勉強だった。

沖縄全島は、軍と県民の昼夜兼行の工事で、一大要塞と化しつつあった。

首里の軍司令部壕は地下十メートル、幅三メートル、高さ二メートル、長さ約二千メートルで、ほとんどの砲爆弾をはねかえすだけの堅固さであった。

中・南部の丘や山は掘り起こされ、十字路や三叉路がつくられ、砲座、銃座、兵員居住区がつくられ、あらゆる作戦にそなえる築城が敢行されていた。

三度陣変えをさせられた44旅団は、苦しかった。

おなじく配置変えの24師は、甘蔗(かんしょ)汽動車で弾薬を移送中、暴発の惨事をまき起こした。

不安だった。

だが急がねばならなかった。砲弾薬の一部は、島尻の林に野積みにされたまま、三月も終りに近づいた。

米国冲縄進攻軍二十万は、七群の機動艦隊に護られて北上しつつあったのだ。

三月二十三日早朝、のべ三百六十機の艦載機が沖縄を襲った。

2 鉄と火と血にまみれて――沖縄の戦い②――

top

「敵機動部隊多数、久高東方より近接中!」

三月二十四日未明、知念の岬監視所から緊急電が首里司令部へ殞んだ。

「来たるべきものが、ついに来た」

沖縄軍は、命一下、上陸戦に対する甲号戦備についた。軍参謀長の長中将(三月一日昇進)は、白木の大板に墨て「天岩戸戦闘司令部」と豪快に書きおろすと、「さあ、やるぞ!」と、司令部壕入口へかけた。

牛島軍司令官は、泰然として、いつもと少しも変わっていなかった。

午前六時五十分、艦載機群が南部から、首里へ殺到した。県庁壕の前で、東方遥拝をしていた島田知事は、姿勢を崩さなかった。知事は軍の武運と、県民の安全を祈っていた。

九時、猛然たる轟音を発して、艦砲射撃が始まった。第二上陸地点ともくされていた湊川へ、鉄と火の暴風がたたきつけられている。

艦載機は、運天、名護、伊江島と、襲撃の足をのばした。 |

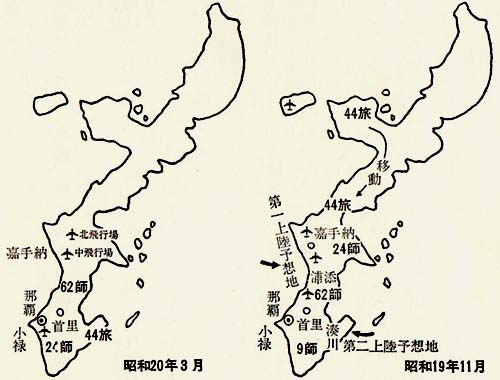

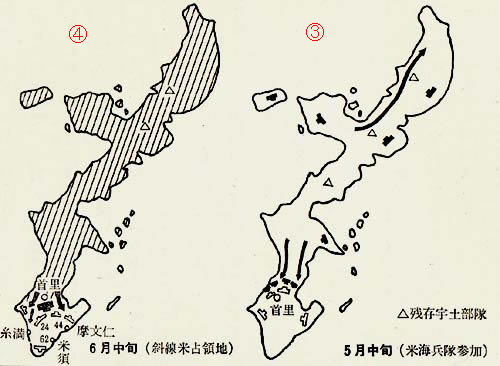

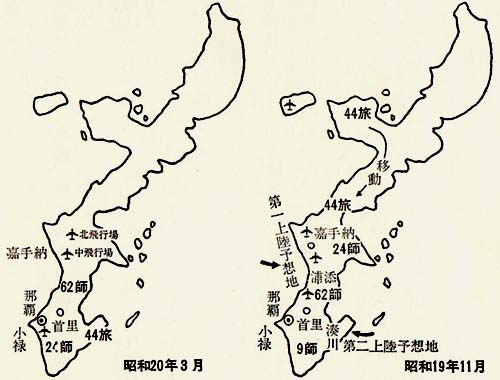

日本軍の配置図、昭和19年10月10日に沖縄初空襲があってから、軍を移動させている。

参謀本部の命令で台湾に一部軍隊を移動させたので、沖縄防衛軍は南部に集結された。

|

「艦砲は約七百発か、すると上陸は、四、五日後だな。奄美、大東、先島も、昨日同様たたいているそうだが、ねらいはここさ」

長参謀長は、電文をみながら机をたたいた。

二十五日、ひきつづき艦載機数百と、艦砲射撃が南部に集中した。

その中を、北部国頭(くにがみ)へ避難する人々が、ごったがえしていた。

|

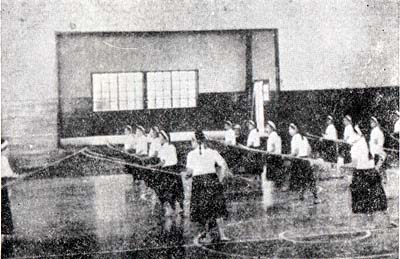

銃器の手入れをする鉄血勤皇隊第一中学校隊の生徒たち

(金城和彦氏・写真提供)

|

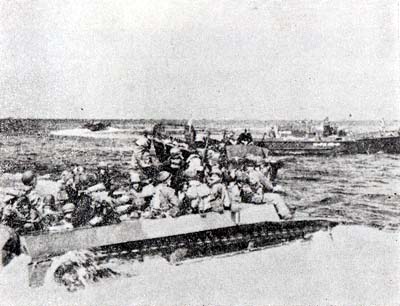

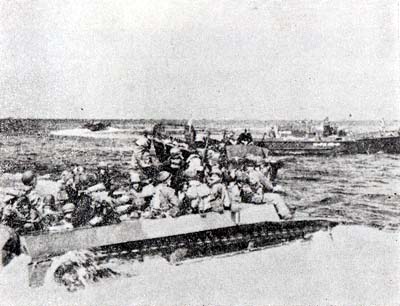

特攻艇(防衛庁戦史室著・戦史叢書より)

本土からの特攻機は活躍したが、この特効艇は役に立たなかった。

|

おなじころ、首里の一中のこわれかかった養秀寮(ようしゅうりょう)で、「鉄血勤皇隊」の結成と卒業式が、同時に行なわれていた。二中も、三中もそうだった。師範学徒隊は、もう軍服を手渡されていた。

中学生はみな、一部下級生をのぞいて星二つの二等兵姿となるのだった。

「いよいよ、ぼくたちも郷土を護るのだ!」 と約二千二百の鉄血勤皇隊の学徒たちは、まなじりを決し、緊張し、はりきっていた。

うらわかい女子師範生や女学生たち約五百名は、それぞれの学校別に配置されていた実習兵舎で、野戦看護隊を結成、りりしく軍属として入隊しはじめていた。

のちに「ひめゆり部隊」「白梅部隊」「ずいせん部隊」「梯梧(でいご)部隊」「積徳(せきとく)部隊」「北山(ほくさん)部隊」とよばれ、あの沖縄の山河を血潮で紅く染めた乙女たちの、出陣だった。

三月二十六日早朝、敵はまず慶良間(けらま)列島へ上陸を開始した。米陸軍77師団の上陸部隊だ。

進攻軍は、かってペリー提督の欲した「艦隊錨地最適の水域」確保をねらったのである。

島々には海上特攻艇隊がいたが、出撃の機を失って、上陸部隊におしまくられた。

その時、悲劇が起った。渡嘉敷(とかしき)の住民は、弾雨に追いつめられ、ついに谷間で集団自決しはてた。

大人も小さい赤ん坊までが……。座間味(ざまみ)島も、阿嘉島(あかじま)も同じだった。

島民は男も女も守備隊と共に防戦、斬込みを繰返しながら、裏山へ後退した。浜辺から沖は、敵でびっしりだった。

この日、沖縄出身の伊舎堂(いしゃどう)大尉のひきいる陸軍特別攻撃隊誠隊の二十六機が、石垣基地から発進、慶良間(けらま)水域の敵空母部隊に全機突入、大型空母一を轟沈、四隻を大中破させた。

この特攻攻撃は、やがて連日、米艦隊員をふるえあがらせた壮絶な陸海軍、二干機の特攻出撃の先ぶれであった。

翌二十七日早朝、沖縄本島中飛行場から、広森中尉のひきいる武剋(ぶこく)隊九機が、首里城址から軍司令官たちの見守る中を、沖の米艦隊群につっこんで、九つの火柱をあげた。

この二十歳前後の九人の勇士たちは、前日台湾へ向かう途中、給油に沖縄に立ちより、敵艦をみて命を受けると直ちに出撃したのだ。

慶良間(けらま)占領さるの悲報は、二十九日着電した。その日からの米軍攻撃は、まさに暴風雨であった。

本島をとりかこんだ空母からは、毎日千機がロケット、焼夷弾攻撃をする。

巨大な戦艦と重巡は、数千発から最高三万発を一日でうちこんでくるのだ。

この未曾有の砲爆は、全島を噴火山のようなすさまじい光景にした。

敵は嘉手納沖と湊川沖に、間断なく砲爆をくりかえし、やがて大船団が現われた。

進攻上陸部隊である。沖縄軍は息をひそめていた。

四月一日。夜明けと共に、轟然と艦砲がうなり始めた。

嘉手納の飛行場地帯とその周辺を集中射している。もうもうたる黄と黒の硝煙と土煙で、あたりは地形もみえない。

「湊川の砲爆はやんだ。敵は嘉手納にくる」

看視塔から緊張した声が司令部へ飛ぶ。

沖合には数百の艦の前に、千をこえる大小の上陸用舟艇が、水すましのように勢ぞろいして、その一波約二百が、海岸へ殺到した。

つづいて、二波、三波、四波とつづく。水陸両用車に兵が満載され、白波をけたてている。

沖縄防衛軍は、まだ一発もうたない。

「日本兵は吹っとんじまったのかなあ」

不安気な米兵は、砂浜にたどりつくと、きつねにつままれたようだった。が、まだ一発も来ない。

砲声爆発音はみな味方のものだ。ほっとした米兵たちは、肩をたたき合い、ふざけあい、口笛を吹いた。

まるでピクニックだった。

戦車や軍需品が、びっしり浜を埋め、夕方までに五万の戦闘部隊が、無傷で上陸した。二つの海兵師団は北へ、二つの陸兵師団は南へ、のんびりと進みはじめた。 |

沖縄上陸する米軍、この時日本軍は陣地の壕の中にひそんでいた。

|

「やっぱり敵さんは、吹っとばされたんだ」

と陸兵たちが、無人の飛行場を横ぎって、浦添方向へ向かった時である。

猛然と重機がうなり、迫撃砲弾が先頭小隊をなぎはらった。

62師団63旅団の賀谷(かや)支隊の攻撃である。米軍はあわてて、戦車、自走砲水を呼んだ。

賀谷支隊は敵をゆさぶりつつ、浦添陣地へさそいこむのが任務だった。

そこは、正面を63旅、左翼を64旅が、波打つ丘陵陣地で待っていた。

米陸兵師団は、この日から地獄の戦線へさそいこまれ、釘づけにされるのだった。

数百、いや数千の日本軍拠点、たこ壺陣地を、一つ一つつぶさない限り前進できない。

一日に百メートル前進できればいいほうだった。

米兵は、あらゆる近代兵器をそそぎこみ、艦砲と空からの援護で、じりっじりっと進む。

戦車を楯に火焔放射砲で、岩やたこ壺や沖縄墓を焼きはらった。

ほっと安心したところへ、ばらばらと大小の兵士が、木箱をかかえ、あるいは背負ってころがるようにつっこんでくる。

小さいのは、師範や一中、二中の鉄血勤皇隊のきりこみ肉迫隊員たちである。

と、戦車がボンとやられる。

米兵は気違いのように、自動小銃をうちまくり、大声で友軍部隊をよぶ。

一、二分後、すさまじい砲爆が、あたりを吹きとばす。

嘉数(かかず)、前田、棚原の戦線は、一進一退の激闘が四月いっぱい続いた。

石兵団とよばれた62師の兵たちは、まさに石のように頑強だった。

だが北部をなんなく掃蕩した海兵師団が加わって、ようやく日本軍も疲れはじめた。

前線の傷ついた兵士や学徒は、四月七日、世界に誇る戦艦大和が、最後の連合艦隊、水上特攻として沖縄へ前進中、無念にも、艦載機数百機に雷撃されて沈んだことも、神風特攻隊が敵艦三百隻にふかでを負わせていることも知らなかった。 |

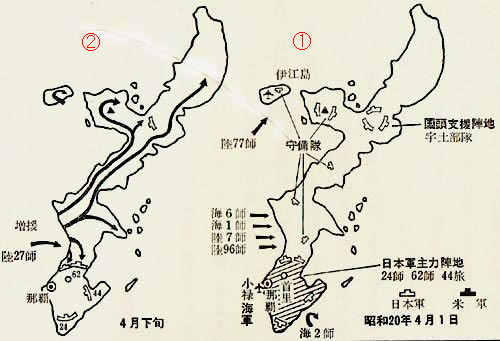

米軍上陸図

|

それから、前進はむりだ、といった米陸軍指褌官たちが解任されたことも、米兵の数千人が発狂寸前の戦闘疲労症で、後送されたことも、もちろん、知らなかった。

「がんばれよ、いまに連合艦隊がくるぞ」

「9師のような精鋭師団をつんでくるぜ」

「ようかんや酒や、にぎり飯もなあ」

63旅司令部暗号班の二中生山城寛則君は、学徒隊の数少ない生残りの一人だが、筆者を浦添戦線に案内し、当時を語ってくれた。

『あそこが浦添ようどれ。むこうの為朝(ためとも)岩のところが、ぽくらのいた旅団司令部です

中島旅団長は、前線の兵たちや学徒を、よくかわいそうだ、といっておられた。

なにしろ、友軍砲兵隊に掩護をたのむと、数分後、その砲兵隊は空と海から木っぱみじんにされるのだから、苦しかったんでしょうね。

四月下旬ころ、部下はもう半分以下だったし……。

それから、ぼくたち通信班は、最後のころに軍司令部命令で、きりこみを命ぜられたのですが、旅団長命令でとりやめです。

でなかったら生き残れなかったでしょう。

63B(旅団)にいたから、身びいきかも知れませんが、旅団長がやさしい人だったので、部下の兵たちは本当によく戦いましたよ』

むろん、左翼の64旅も勇戦力闘した。救援の24師の兵たちと共に、沢祗(たくし)付近の丘陵で米海兵隊を驚嘆させたほど強かった。

一方野戦病院は、どこもかしこも血まみれの戦傷兵でいっぱいであった。

学徒隊の女生徒は、ひとり四、五十人の看護に、天使のようにやさしく、かいがいしく走りまわっていた。

だが、五月にはいると、その病舎まで、敵砲弾がぶりそそいだ。

重傷を負った女生徒たちは、友の看護に「私の兵隊さんたちは?」と聞いて涙をそそった。

その頃、沖縄軍は“乾坤一擲(けんこんいってき=最期の大勝負)”、陣を出て総攻撃を開始することに決し、南部の24師、44旅を、首里前線へ集結しはじめた。

3 戦火の中の遺書――沖縄の戦い③――

top

五月四日、総攻撃は午前二時の特攻機の強襲から始まった。

四時、温存されていた球(軍司令部直轄)が洞窟を出て、いっせいに米軍陣地を砲撃しはじめた。米軍は大混乱だった。

「て……敵に、まだ砲兵軍団がいたのか?!」

――信じられなかった。カミカゼの攻撃に友軍が血迷ったかと思った。がまぎれもなく日本軍砲兵の犬逆襲であった。(日米最後の戦い、米軍資料より)

三十分後、24師の伊東大隊を先頭に、師範一中などの健児隊も加えた沖縄軍主力およそ三万は、怒濤のように浦添戦線へおどり出た。

だが、総攻撃は米軍に予期されていた。

艦砲、重砲、野砲、速射砲が、洞窟を出た日本軍に洪水のように降りそそぎ、飛行部隊も加わってきた。

夜半、海岸沿いに舟艇群で、左右から敵をはさみうちしようとした船舶工兵突進隊は、すでに全滅していた。 |

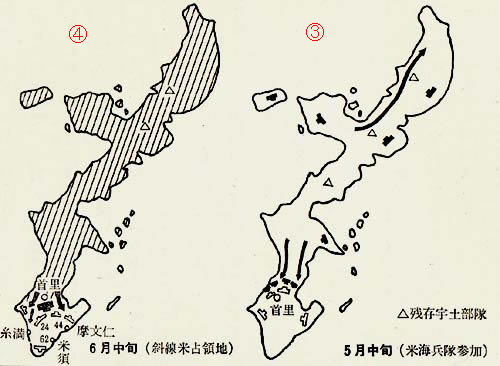

収容所に向かう避難民

|

「参謀長閣下。総攻撃中止を願います」

長参謀長は、こぶしをぶるぶるふるわせて、八原大佐をみつめた。涙が光っていた。

二人はこれまでに、専守防御と総攻草で幾度も激論した。

冷徹な八原作戦主任は、優勢な敵に堅固な陣地をすてていどむのは、自殺行為と考えていた。

参謀長は、じり貧より一度米軍に鉄槌を! と主張していたし、大本営は腰ぬけか、といわんばかりに、「攻勢をとれ」と言っていた。

「引きあげましょう。中止、旧陣地へ復帰です」

軍司令官は、二人をいたわるように決裁した。

五日夕、中止命令が前線にとんだ。

主力の山兵団24師は五分の三の戦闘員を失っていた。

虎の子の戦車四十はわずか六両に、砲兵隊は弾薬七十%を費消、兵員、砲ともに半数――沖縄防衛軍はたったの二日で、半減してしまった!

米軍は、損害わずか千名たらず、逆に増兵し撤退する沖縄軍に猛攻をかけはじめた。

首里左翼を護った独立44旅団は、京僧(きょうそう)参謀の名指揮のもと天久(あめく)台高地で歴戦一流の米海兵師団をさんざん打ちのめした。有名なシュガーロフの戦いだ。

だが五月下旬、首里は風前の灯となった。

米海兵隊と陸軍部隊は、左右から包囲の態勢となり、かって鬱蒼としていた首里森は、もう瓦礫の山だった。

その中には、沖縄の黄金時代を象徴した巨鐘、あの“万国津梁鐘(ばんこくつりょうしょう)”が傷ついて転がっていた。

その瓦礫の山の下、軍司令部地下壕の湿気でべとついた作戦室では、一人八原大佐が作戦団をみつめて苦悩していた。 |

日本軍司令室のあと

首里城のある山の地下壕にあった。

|

「首里で全軍玉砕するか? すでに北部は壊滅、伊江島は女、子供まできりこんで死んだし」

参謀たちは、首里死守そして玉砕、と言っている。

あの精鋭を誇った62師の二旅団は、先にたおれた戦友の死所、首里で散りはてる、と、ぼろぼろになりながら、がんばっている。

軍司令官は常とかわらない。ときおり訪ねてくる島田知事や部下をねぎらい、静かに感状を書いている。

参謀長はいらいらしているが、時折、愛刀をさすっている。

「沖縄に寸土の残るかぎり抗戦すべし」

大本営はきたるべき本土決戦の、その準備と体制が整うまで、米軍をひきつけて置くことを命じてきている。

簡単に玉砕はできない。

「そうだ。首里にこだわりつづけているのだ。

目的は敵の出血を多くすることだ。首里、すなわち軍司令部をずっと南へ下げると……」

八原(やはら)大佐は、指で島尻南端の摩文仁をおさえた。

大佐の目は生き生きと輝いてきた。

その二十一日夜、島尻南部への撤退作戦計画が周到に練りあげられ、決裁された。

幸運にも、沖縄の台地を泥田と化す雨期の前ぶれの大つぶの雨が、ときおりたたきつけてきた。

二十三日、設営隊と先遣輸送隊が出発した。

あくる日の夜、熊本を発した義烈空挺隊の重爆が八機、米軍の心臓部の、北と中飛行場へ突入、胴体着陸と同時に隊員は、米機と燃料集位所を襲って使用不能に陥らせた。

二十五日、雨の中を退路守備の62師が、こっそり首里から津嘉山(つかざん)へ下った。

白衣をかぶせた軍需品のトラック、荷車、大八車が、泥水の中を移動する。

その前後は、老人、女子供がわずかな身の回りの品をかかえて、南へ南へと避難していた。

夜があけると、砲弾があちこちで炸裂しはじめた。

艦砲もほえはじめる。兵も人も、ばたばた倒れた。

泥まみれの低学年の中学生たちは、重い暗号書と食糧と教科書を背負っていたため、いったん伏せると、一人で起きられない。

彼らは、勝利の日を信じ、また学園へ帰るんだからと、教科書類全部を背負っていた、という。

そして、津嘉山の小さな岩穴へ、みんなで教材をうめ、目印を置いて、また行進の列へ帰った。

その中学生たちは、ほとんど二度とそこへもどれなかった。戦死しはてたのだ。

野戦看護隊の女生徒たちも、識名(いきな)の病院壕から、南風原(はえばる)の陸軍病院から、島尻南端へ移動していた。

動ける傷病兵は、杖にすがり、泥の中をはって南下していた。

動けない数千の重傷者は、自決用の手榴弾と青酸カリの飲み水が渡され置きざりにされていた。

この頃沖縄軍は約六万人が戦死、米軍は戦死傷あわせて二万六千人ということだった。

二十六日、小禄の海軍部隊は砲台、重火器類を破壊して南の与座岳(よざだけ)へ下ったが、軍司令部の要請で、大田少将は再び、武器のない小禄海軍壕へ引返し、米軍と対した.

二十七日、牛島軍司令官とその幕僚は、首里から摩文仁の洞窟軍司令部へ移動しはじめた。

前日まで司令部壕で、新聞をつくっていた沖縄日報(当時沖縄の新聞は一つになっていた)の記者たちは、印刷機と活字を土中にうめて脱出した。

繁多川(はんたがわ)の壕の島田知事と県庁職員たちは、数班にわかれて南部の住民と避難民の保護と指導を使命に、島尻へ移動した。

これらの人々を、怒らせ悲しませたのは、原隊や母隊をはなれた敗残兵たちだった。

武器をもった浮浪者たちは、

「住民はみなスパイだ。とくに女と年よりだ」

と、狂ったように銃をぶっぱなし、民間人の食糧をうばい、民間壕から女子供を追い出して一人じめしたりした。

が、五月末まで、各師団の防御部隊は、約十万の米軍の首里突入を頑強に防いでいた。

米軍司令官バックナー中将は、やっと六月一日、首里占領と、あざやかな日本軍主力の撤退の報告を、ため息をつき、苦笑いしながら聞いた。

「牛島将軍はさすがに私と同職(歩兵出身でともに士官学校長だった)だけのことはある。あざやかなものだ」

そういうと、バックナーは追撃を命じた。彼は先頭に立って、小禄(おろく)、津嘉山(つかざん)、与那原(よなばる)の三線攻撃を叱咤(しった)した。

六月十三日大田少将は自決し、小禄海軍部隊は全滅した。与那原(よなぱる)、知念(ちねん)、島尻(しまじり)は五月末、まだ緑が雨の中であざやかだったのに、いまは砲弾と火焔放射戦車で、赤土の泥となった。

撤退時五万といわれた沖縄軍は、二万そこそこにやせて、八重瀬(やえせ)に44旅、与座岳(よざだけ)に24師、南端を62師の二旅団が、米軍を阻止していた。

一万が戦死し、約二万が推定十万の住民と、右往左往し、壕から壕へ渡り歩いていた。

島尻戦線は、長い雨があがって、燃えるような太陽がぎらぎらと照りつけていた。

だが、その太陽の光もはいらぬ暗い真壁(まかべ)・糸州(いとす)・伊原(いばる)の洞窟で、ひめゆり部隊や白梅部隊の学徒が、うみただれ、うじの巣となった傷兵を、せっせと介抱していた。 |

バックナー中将

この戦いで戦死するが、この報を牛島司令官に喜んで伝えたが、彼は「困ったな」と、目を閉じた。

|

海にのぞんだ巨岩累々とした摩文仁岳には、多くの学友を失った師範、一中の健児たちが、軍司令部壕の命令連絡、設営に走りまわっていた。

すぐうしろ、本土につながる海上には、米艦船がたえまなく発砲、断崖絶壁をけずり、摩文仁の山容を変えている。

六月十日から一週間、米軍の陸と海と空からの猛爆は、地上のすべてが死に絶えるほど壮絶だった。

冲縄軍の最期はせまっていた。二万いた日本軍は五千に細り、ばらばらに崩れかけていた。

弾丸も糧抹も底をついていた。

十八日朝、軍司令部は女子学徒隊の解散脱出、鉄血勤皇隊のきりこみ後、北の国頭(くにがみ)へ脱出、遊撃ゲリラ戦に転ずるよう命令した。

米軍は戦車群と至近にせまり、壕に馬乗りになり、穴をあけ、ガソリンと爆薬を投げおろし始めた。

この日の午後一時、真栄里(まえさと)の前線視察に現われたバックナー中将が、日本軍砲弾の破片に直撃されて戦死した。(この報は、二十二日、牛島将軍に大喜びで伝えたところ、将軍は困ったな、と言う顔をされ無言で目をとじられた、と八原大佐が伝えている) |

米軍が落とした爆弾のあとが白く残った

|

十九日朝、ひめゆり部隊のいた伊原第三外科壕へ、米軍の攻撃がはじまった。

一時間前、解散で制服に着がえ「海ゆかば」と「別れの曲」を歌った女学生のほとんどが、うちこまれた機銃弾とガス弾で、血まみれとなって父母や恩師の名をよびながら、壕の中で死んでいった。

別の壕の脱出した生徒も自決したり、流弾に当だったりして、ほとんど、花びらのように散っていった。

軍も二十二日朝までに、24師団長雨宮中将、44旅団長鈴木少将、24旅団長有川少将らが戦死したらしく、消息が絶えた。

62師団長藤岡中将と63旅団長中島中将の二人は、摩文仁高地の小さな指揮壕で顔をそり、最期のたばこをすってから、二つの戦車地雷で自決した。午前二時である。

まわりは米戦車がすっかり取りまいていたという。

二十三日午前四時三十分、米兵の馬乗り攻撃を受けている軍司令部壕で、牛島軍司令官と長(ちょう)参謀長は、淡々と相並んで東方を拝し、愛刀で古式にのっとって、端然と自決した。

球(沖縄三十二軍に別名)はくだけ散った――。

これを見届けた八原(やはら)高級参謀は、参謀長命令通り、背広に着がえて脱出した。

その他の参謀は前日、ゲリラ戦指導にと脱出したが、全員、途中で戦死した。

この頃、五月末、くり舟で沖繩を脱出した神(じん)航空参謀は、やっと参謀本部にたどりついて、航空総攻撃を総長に申し出て首をふられ、がっくりとしていた。

最後の沖縄県知事島田叡(あきら)は、十七日軍司令官に別れをつけ、職員の脱出を指示して、荒井部長と壕に残り、二十日過ぎ、海にはいって自決した、といわれる。側近のきいた知事の最期の言葉は、

| 「県民があれだけ死んでいったのだ。長官であるぼくが生き残るなんてできないよ」 |

という自決の覚悟がこもったものだった。

六月三十日、米軍は沖縄地上戦闘終了を宣言し、両軍の損害を大要つぎのように発表した。

米軍の戦死者数一万二千二百八十一名、負傷および行方不明約五万八千名。

航空機七百六十三、艦船沈没三十六隻、損傷艦三百六十八隻。

日本軍戦死者十一万七十二名、生存者約七千八百名。

航空機七千八百三十、艦船沈没十六、損傷四。非戦闘員(県民)約十五万名。 |

ここに冲繩防衛軍首脳たちが、本土へ訣別(玉砕の)電報を打ったときに付せられた辞世(遺書)が四つある。

はじめの二首は牛島将軍、漢詩は、軍参謀長の長勇(ちょういさむ)将軍のものである。

秋待たで枯れゆく島の青草は 皇国(こうこく)の春に甦(よみがえ)らなむ

矢弾つき天地染めて散るとても 魂(たま)かえり魂かえりつつ皇国(みくに)護らん (牛島満)

醜敵(しゅうてき)停滞南西地 飛機(ひき)覆(おおい)レ空 艦圧(あっす)レ海

敢闘九旬一夢中(はつゆめのごとし) 万骨枯(かれ)レ尽(ことごとく)走(はしる)レ天外(てんがい) (長勇)

注 “レ”は反転記号、“覆(おおい)レ空”は、空を覆(おおい)と読む。 |

海軍の大田少将は六月六日夜、沖縄県民の献身的な協力について、長文の電報を発し、

| 「沖縄県民カク戦エリ 県民ニ対シ後世特別ノ御高配ヲ賜ワランコトヲ」(詳細全文は章末尾) |

と海軍次官にいや日本全体に切々と訴えている。

つぎの二首は男女学徒の恩師(仲宗根政善先生)たちが、それぞれ、万感(ばんかん)をこめて歌われたものだ。

いわまくらかたくもあらむやすらかに ねむれとぞいのるまなびのともは(ひめゆりの塔)

みんなみの巌(いわを)のはてまで守りきて 散りし竜の子雲巻きのぼる(健児の塔) |

戦いは終わった。だが悲劇は終わらないのだ。

●大田少将より海軍次官あての電報――沖縄県民かく戦えり――

コノ電ヲ次官ニ御通報クダサレタク

沖縄県民ノ実情ニ関シテハ県知事ヨリ報告セラルペキモ、県ニハ既ニ通信ガナク、32軍司令部マタ通信ノ余カナシト認メラルニツキ、本職(大田)県知事ノ依頼ヲ受ケタルニ非ザレドモ、現状ヲ看過スルニ忍ビズ、之ニカワッテ緊急御通知申上グ

冲縄島ニ敵攻略ヲ開始以来、陸海軍ハ防衛戦闘ニ専念シ、県民ニ関シテは殆ド顧ミルニイトマナカリキ

然レドモ本職ノ知レル範囲ニオイテハ、県民ハ青壮年ノ全部ヲ、防衛召集ニ捧ゲ、残ル老幼婦女子ノミガ相次グ砲爆撃ニ家屋卜財産ノ全部ヲ焼却セラレ、僅ニ身ヲモッテ軍ノ作戦ニ差支ナキ場所ノ小防空壕ニ避難、砲爆撃ノ暴風雨ニサラサレツツ乏シキ生活ニ甘ンジアリタリ

シカモ若キ婦人ハ率先軍ニ身ヲ捧ゲ看護婦炊事婦ハモトヨリ、砲弾運ビ挺身斬込隊スラ申出ルモノアリ

所詮敵キタリナバ老人子供ハ殺サルペク、婦女子ハ後方ニ運ビ去ラレテ毒牙ニ供セラルペシトテ、親子生年別レ娘ヲ軍衛門ニ捨ツル親アリ

看護婦ニ至リテハ軍移動ニ際シ衛生兵既ニ出発シ身寄ナキ重傷者ヲ助ケテ移動、真面目ニシテー時ノ感情ニ馳セラレタルモノトハ思ハレズ

更ニ軍ニオイテ作戦ノ大転換アルヤ、自給自足、夜ノ中ニハルカニ遠隔ノ地ノ住民地区ヲ指定セラレ、輸送力皆無ノモト、黙々トシテ雨中ヲ移動スルアリ

之ヲ要スルニ陸海軍沖縄ニ進駐以来、終始一貫勤労奉仕、物資節約ヲ強要サレテ御奉公ノ誠ヲ抱キツツ、ツイニ報イラルコトナクシテ本戦闘ノ末期トナリ、ヤガテ沖縄島ハ一木一草焦土卜化セン 糧食ハ六月一杯ヲ支ウルノミナリトイフ

沖縄県民カク戦エリ 県民ニ対シ後世特別ノ御高配ヲ賜ワランコトヲ

六月六日夜 大田 実少将 |

top

****************************************

|