|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@���@�Z��

�@��A�˂��ꂽ���̍��i�����j

|

�@�@�@1�@���a�Ɣɉh�Ǝ��̍� top

�@���^�i���傤����j�̎����́A�\�����Z�\��܂ł̌\�N�ł������B���̌\�N�ԂɁA����̗��j�ł́A�ō��œƓ��̔ɉh���K�ꂽ�B

�@���^���̋Ɛт́A���̍ݐ����ɂ���ꂽ����ȉ��{�̗̐����u�S�Y�Y�����̖��v��A�������i���傤�Ƃ��Ё������̓������������j���^�얩�蕶�i�܂��܂݂ȂƂЂ���j�ɂ��̂悤�ɍ��܂�Ă���B

��A���^���͂ӂ��������ɋA�˂��A���炵�����@���t�����������B

��A���������d�ł��y����������L���ɂ����B

�O�A���d�R�̔����������߁A�������悭�]���āA���̐������܂��܂�����ɂ����B

�l�A�����A�|��A�S�C�Ȃǂ�S�������������āA������ɂ����߁A�i�������ׂĂ�

�@�@�@�鉺�ɏW�߂ďZ�܂킹���B

�܁A帕�i�͂��܂��j�A���i�����j�̐����߂Đg�������m�������B

�Z�A�j���g�D�𐭎��@�\�̉��ɑg�݂��B

���A�ʗ˂����l�X�̏}�����ւ����B

���A�����ւ̓��v�̎O�N��v���A��N��v�ɂ��đ傢�ɕ����̈ړ���ɂ����B

��A�|�p�����サ�Ė�����a�y�������B

�\�A�����̗Ǖ����ڂ��V��𐮂����B

�\��A����ɂȂ炢�A��A�{�a��ɂ����B |

�@���̒ʂ菮�^������́A��i�������喾�i�����݂�j�̉e�������ɐF�����������B

�@�����A�Ɠ��Ȃ̂́A�l�Ԗڂ̂��Ƃł���B

�@����ɂ́A���^���̕��a�ւ̐Ȃ�肢�����߂��Ă����B

�@�u�����A�|��A�S�C�̂������́A�����ς獑����闘��Ƃ��āA�������ɂɂ����߂�ꂽ�v�@�Ƃ���悤�ɁA�n���������u�i�i�����j�̑����A���Ƃւ̔��R�ɂ��헐�𖢑R�ɖh�����Ƃɏd�_���u���Ă������B

|

�^�얩�蕶�i�܂���

�݂ȂƂЂ���j

|

�@�����āA�n���̈i�����̂��ׂĂ��鉺�ɏZ�܂킹�āA�g�����E�ɉ����ċ��^��n���A��펞�̏ꍇ�����͌R���ɂ����邱�ƂɌ��߁A��������ƒ����W�����m�������B

�@�Ƃ���ŁA�N�����ɂ�āA�i�����͌R���P�������Ȃ������̂ŁA���ۂ́A���h���A����͂ł������B

�u����ł͍��������܂����߁A�O�G�ɔ��������

�͎v���Ȃ��B���a���˂����̂́A�͂Ȃ͂����h�����A���������S�z�ł���v

�@�ƒ������́A���̏��^�̖��h���̕��a����A��ϐS�z���Ă����B����ɑ��āA

�@�@�u���S�z�͖��p�ł��B�����Ɏ��߂�̂ɂ́A�肪�ł��Ă���A����ɂ킪���Ɠ��̏@���g�D�i�j�����x�j�ŁA�����ȕ����̂��݂��݂܂ŕ��a���ۂĂ܂��B�܂��O�G�ɑ��ẮA�썑�̗���ō��������Ėh������ł��傤�v�@�������M�������ē������B |

��������^����ꂽ���������̈�

|

�@�����n�ߎ̏d�b�����́A�O�G���P������Ƃ͍l�����Ȃ������B

�@�卑�̖��͕��Ǝq�̂悤�ȊW�����A���{�͕�̍��ł���B

�@�܂����̑��̊C�̌������̍��X�Ƃ́A���Ղ�ʂ��ėF����[�߂Ă��āA�S�z�̎�͂Ȃ������B

�@�����Ƃ����Ƃ��́A����ɂ��Ђ炫�A���������ėE����ɖh�����낤�B

�@�����A���^����\�l�N�̂Ƃ����d�R�̐Ί_���ŁA���E��������ꂽ���₯�ԖI���������A�{�Ó��ւ��߂悹�����ɂȂ����B

�@���̂Ƃ����̉����R�́A�{�Ó��̒��A���@���L���e�i�Ƃ�݂�j���N�Ƃ��ĊC��n��A�����܂��ԖI����������B

�@���̌���A�Ί_���̐�ɂ���^�ߍ��̋S�ՂƂ������̎҂��吨�̎艺�Ƃ��ނ����Ƃ��A�ʕ{�́A���@���R�����������Đ��������B

�@���̋{�Ó��̉p�Y���@�k�L���e���A���^���Ɍ����������u�����ہv��A���̕揊�͍����c���Ă��ėL���ł���B

�@���āA�������������₢�����̂Ƃ��ɁA���_���j���i�̂�j���]�R���A�폟���F���Đ�m������E�C�Â�����A�����������A�镏���āA�Ăє������N���Ȃ��悤�ɂ����Ƃ����B

�@�j�������̍ō��ʂ́u������N�i�������̂������݁j�v�̖��̂Ɩ�E���ł����̂́A���̏��^������ŁA���̖��̉��q�a���i���Ƃ��̂����ˁj���͂��߂Ăł���B

�@���̑�N�̉��ɁA�O�l�̐e�j�����u����āA�S�Q�����O�ɂ킯�A���̒n��S�̂̏j���������A�x�z��������d�g�݁A���x�����̎���ɂł����B

�@�ޏ���ɂ́A���ꂼ��̒n���^����ꂽ�B

�@�����Ē���ɁA������q���i������j�A����i�������j�Ŗ�l���Q�Ă��Ղ���s�Ȃ��A�g������h�������A�����̒����Ɖ��Ƃ̔ɉh�A�_�앨�̖L���A�l���̕����A�q�C�̈��S���F��̂��Ƃ߂������B

�@���̏@���g�D�́A���^���̂˂����ł��鉤���̕��a�Ɣɉh�̂��߂́A���͂Ȑ��_�I�ȂȂ���ƂȂ����B

�@�Ñォ��́g������h���W�߂��A�u�g������h�����v

�Ƃ��ĕҏW����͂��߂��̂��A���^���̍l������ł���B

|

����̉~�o��

|

��������̕����B�E���牤���A�e���A�_��

|

�@����A���v����̂悤�ɓ��{�{�y�⒆������̖��m�A���m�����ŁA���p�̐������炵���~�o���␒�������������B

�@�������́A�w�V���ȉ��̗��j�̉����܂��Ă���B

�@�Α������̐��Ƃ�����̂́A�����~�̈⍜���ق��ނ����ʗ��i���܂��ǂ��a�Ƃ������j���䉮������i���̂Ђ�����j�̐Ζ�ŁA�����͎�߂��ɂ���B

�@�L���ȉ���̎��A�A���i�������j�����̂���ł��āA���̗e��̐�������A���炵�����킪���肾���ꂽ�B

�@���̑��A�`���H�|�̉ԂƂ����问���R�i������j�ƍg�^�Ȃǂ̐��D�������݂����ꂽ�B

�@�܂��A���܂ł̌��i�Â݁j��J�ɉ����āA��������O�����i����j���͂���A�̂�x�肪������ɍs�Ȃ��͂��߂��B

�@���N�̕Y���҂̌����L�ɁA

�@�u�����\�ܓ��B���ɍՂ肪�����āA�����ȕ��≉�����s����Ƃ����̂ŁA����͍������ϗ�����邵�A�����ɍs���j�����X�������߁A���܂��ɂ��ӂ�邠�肳�܂������v

�@�Ƃ��������Ă���B

�@���̎���A�����̌|�p�A�����̉́A���������ɎA�ߔe�ɍ炫���������������B

�@�ߔe�̒��͂܂��ɍ��ۓs�s�������B�F�Ƃ�ǂ�̉Ƃ��������сA�ڂʂ��ɂ͒��R�����g�̏h�ł���V�g�فA���O���̖f�Ռ��فA�������A����q�ɁA���ق�������˂Ăɂ�����Ă���B

�@�������A�����̐e���̉��q������A�i��e�_���i�ׂ�����j�܂��͐e���Ƃ���喼�M���������A�b���̎m���ʂ̋�����āA�n��k���ŗI�R�ƕ����Ă���B

�@�O���l�ɂ���ڂŁA�K�����킩��̂��B���^���̖��߂ŁA�e���ȏ�̋M�������́A�܂��ɋ������������A�����̏ꍇ�Ȃ�^�[�o���̂悤�Ȃ͂��܂����A���Ɖ��F�̌�������ł���B

�@�m�i���ނ炢�j�K���͋₩���ŁA�͂��܂��͌��̍g�ƗA��ʐl�͐^�J�̂����ɖ��̐ƍ��F�̂͂��܂��ł������B

�@�����������������B

�@�M���̏��͋��̂����A�@�m�̉Ƃ̏��͋�A�S���̏��͖̂������g���A����͖����܂łÂ����B

�@���̏��^���̔ɉh�̌�������̂��A�����i���傤�����j�A���������i���傤����j�Ƃ������ł������B

�@�������Ə������̎���ɂ́A��V�i�C���r���A�嗤���݂��r���C�������ɔ����āA�ߔe�̘p���̓�k�ɁA��炴�X��A�O�d��Ƃ�����̖C�䂪�z���ꂽ�B��x�ɂ킽�鉂���哇�̔����������߂��̂��A���̉������������B

�@���a�Ɣɉh�Ɨ�V������ɂ݂Ȃ����Ă����B

�@�����N�A���i�i���傤�����j���̎q�A���������ʂ����̍������������̍c��_�@�́A�g�҂ɂ�����������ŁA������u���V�M�i����ꂢ�̂��Ɂj�v�Ƃق߂������Ă����B

�@���i���͂�낱��ŁA������L�O���邽�ߎ�̑����i����͒��R��j�ɁA�u���V�M�v�̊z���������������B

�@���Ƃ��Ƃ́u�v�̓̊z�ł��������A���̂��Ƃ������Ĉȗ��A���̖�Ƃ�����悤�ɂȂ����B

�@���i����ܔ���N�ɐ�������ƁA���Ƃ����Ȃ������̂ŁA�����̏��J�i���傤�˂��j�����ʂɂ̂ڂ����B

�@���̏��J���́A�ߌ��̍����������B�Ƃ����̂́A�F���̓��Â��A�f�Ղ̔���ȗ��v�ɖڂ����A����𗘗p���A�͂Ă͘r�����ł��x�z���ɒu�����ƍl���n�߂Ă�������ł���B

�@�@2�@����ƎF���̊W top

�@����ƎF���Ƃ̊W�͌Â������B

�@���ՑD��i�v�D�́A�Ñォ��{�y�⒩�N�ւ̉��҂́A�K���Ƃ����Ă����قǎF���̖V�m�Â֊�`��������ł���B�����āA���������ɗF���̍��������킵�����A�Z��̂悤�ȊW�ł������B

�@�F���̍����ɂ́A�ނ�����������ł����A

�@�u�M���Ƃ킪���͐O���i���j�̊ԕ��ł���c�c�v

�@�Ƃ��т��я����Ă���B�܂�O�Ǝ��̊W�̂悤�ɁA���ɋ߂����ԕ����Ƃ����̂��B

�@�Ƃ��낪�A���������Ȃ����B���ꂩ��ł͂Ȃ��A�F�����̕�����ł���B

�@�܂��Ëg���N�i��l�l��N�j�l���A�Ƃ��̏��R�����`���i�悵�̂�j�́A�������悤�Ƃ�����`�����A��B�����Őؕ��������F���̗̎哇�Ò����ɑ��A

�@�u���܂Ƃ��ē쓇����������ɗ^����v

�@�Ƃ��������^�����̂��n��ł���Ƃ����B

�@���ꑤ�̑S�R�A��������m��ʂ��Ƃł���B

�@�������Î��ł́A���̂��ƈȗ��A����������F���̕t�f�i�ӂ悤�j�A�܂葮�̂��A�ƌ����āA�̂��ɉ��������Ƃ�����ɂ����Ƃ����B

�@���ň�܈�Z�N�A�����i���R���̓����j�̎�A�O��G���̒n�g���̖�]���������āA���������̋����𑫗����{�Ɋ肢�o�����A���D���d���ĂĎF���̖V�m�Â֓������B���A

�@�u�����́A�ȑO����F���̑��̂ł���v

�@���ׂ��āA���D���P���O��G���E���Ă��܂����B

�@���{�͉�������Ȃ������B |

����E�{�y�Ԍ�ʐ}

|

�@�F���͂��������A����ւ��̊Ԃ̂ł����Ƃ��A���Ƃ��܂��ɓ`���鏑�M�ŁA

�@�u�悵����̎O��⑼�̎҂��A���{�̋����āA�����U���̌R���N�������Ƃ��������Ƃ��Ă��A���̎F�������������Ȃ�����A�M�����ǂ����邱�Ƃ��ł��܂��ł��낤�v

�@�ƁA��������悤�ɁA���M�����߂ď��������Ă���B�����瑮�̂Ƃ����Ă��A�l���͌Z��̍��Ƃ����Ă悩�����B

�@���̂��뉫�ꂩ��F���ɁA��D�g�i����Ԃ˂��j�Ƃ����̂��A���ɉ����Ĕh�����Ă����B

�@��D�Ƃ����̂́A�D��ɐ����Ɖ��F�����̖�����������D�ŁA�F���ɑ�������D�ł������B

�@���̖�D�ʼn���͗�V�������A�F���Ɋ��ӂ̂����������Ă����̂ł���B

�@���̂��ƈ�ܘZ���N�A����������̂��Ƃł���B

�@�{�Ó��̑D���䕗�ɐ������Ă��ē�g�Y���A��g���̈ꕔ�͎F���ЉY�C�݂֑ł��グ��ꂽ�B

�@�ނ�͔��������������B

�@�F���͂��̕Y���҂��~���A�蓖���قǂ����Ă���āA�֑��肩�������B

�@���N�A�������́A�V�����̑m�����ӎg�i���Ⴕ�j�Ƃ��āA����̂߂��炵�����Y���������āA���ӂ������B

�@����ƎF���̎哇�ËM�v�i�����Ђ��j���g�������āA�@

�@�u�M�c�̉��ӂ����ꂵ���v���B

�@����͐��q�A�`�v����������A�킪���Ƃ͌Z��ɂЂƂ����ԕ��́A���̂����Ƃ��Ȃ��₩�Ɍ������Â������v

�@���������A�V�̎�`�v���܂��A

�@�u�ד��u�̐[�����ۂ���������������v�Ə��ʂɏ����đ����Ă����B

�@���ɂȂ��₩�ȊW�������B

�@�Ƃ��낪�A�l�N��A�F���͎g�҂����킵�����������B

�@�u�������������鏤�l�ŁA�F���̐����̋����������ʎ҂ɂ́A�D�A�ωׂ��Ƃ��Ƃ��v�����āA�������̌��p�Ɏg���Ă悢�v

�@��i�����ԓx�ł���B����́A����Ƃ̖f�Ղ͍��ア�������A��l���߂��悤�Ƃ����l������ł���B

�@���̂Ƃ���肪�N�����B

�@�Ƃ����̂́A�g�҂���������A�����������}�����A���{�͂Ă����₾�����B

�@���̂������A�����̂悤�ɒ��d�Ȃ��ĂȂ����ł����A�܂��F���̎g�҂́A���낻���ɂ�����ꂽ�Ƒ傢�ɗ������ċA�������B

�u�F���ł͋`�v�����͂��ߏd���̕��X���A���{�͖���ł���A�Ƃ����Ă���v

�@�Ƃ��炭���āA���̉\���`����Ă����B |

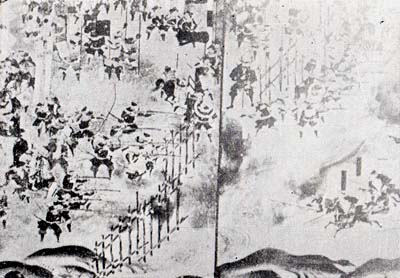

�{�y�ł͐퍑����i���̐킢�}�j�\�\���c���D�c�E����ɔs�ꂽ��B

���̌�A�M�����V������邪���q���G�ɎE����A

���G�͏G�g�ɎE����G�g�̓V���ƂȂ�A�G�g�̎F���U�߂��͂��܂�B

|

�@�����ŐV�����̏��i�́A���N�A���m�Ƃ���ꂽ��f�i�Ȃイ�j����ȂƂ��邨��юl�g�҂��D�ő����āA���d�ɂ�т��������A�F���̑ԓx�ς���߂ĈЈ��I�ł������A�Ƃ����B���A���̂Ƃ��́A�ꉞ���ƂȂ����B

�@���̔��N��̈���l�N�A�{�y�ł͕��_���D�c�M�������̖{�\���Ŗ��q���G�ɎE���ꂽ�B

�@�}���������G�g�͌�풆�̖ї��Ƙa������ŁA�P�H��R���W�߂��B

�@���̂Ƃ��߂��̋T�䌼���i���߂�����̂�j�Ƃ��������������ɂ��������B

�@�ӊO�̋��͂ɂ��ǂ낫��낱�G�g�́A

�u�T��a�ɂ́A�̂��݂̍�����낤���v�@�ƌ������B |

�L�b�G�g��

|

�@����ƋT��͂��������������B�u��B�̓�A���������������������v

�@���Ȃ������G�g�́A�����Ă�������Ɂu�T�䗮����a�v�ƈ�C�ɏ����Ă�����B

�@�Ȍ�A�T��͓��X�Ɓu������v�𖼏�����B����������E����̖f�Ղ̋������˂�����̂ł���B

�@���̂���F���̓��ẤA���{������͂����������G�g�ɏ]�킸�A���̋@�ɋ�B��~���킪��ɂƌR��k�コ���Ă����B�m�点������������̏G�g�́A��B�����̌R��������������ɂ킯�āA�{���̐i�����͂��߂��B

�@�����Ă킸���ꃕ���œ��ÌR��j�������A��тĂ������Ë`�v�����悤�ɂ�邵�A�]���ʂ�A�̓y�͂��̂܂܂ɂ��Ă�����B

�@����͏G�g�̓x�ʂƖ��m�̑傫�����������̂������B

�@���ꂾ���ɁA���Â͏G�g�̂�����������Ȃ�Ȃ��悤�A�Ђ�����w�͂����B

�@���̂ЂƂɁA����Ɂu�G�g���́A�M���͂��납�喾���܂Ő����Ȃ��邨�C�����ł���̂��A�F�����Ƃ�Ȃ�������A���������v���������ďo�����Ă����v�Ƃ��Ȃ������B

�@�V�������J�͑��ʂ�������ł��������A�������܍v���𐮂��g�ߒc���F���֑������B

�@���Â͂��̎g�ߒc����āA���̏G�g�ɂЂ����킹�āA�傢�Ɋ��ł�������B

�@���̂��Ƃ́A�T�䗮������������邽�߂ł��������B

�@���̎O�N��̈�܋��N�A�G�g�͒��N���������ӂ��āA���Â�ʂ��ė����ɂ����͂����������悤�������B

|

���ꂩ�瓇�Âɂ�����ꂽ�ߔe�`�̐}

|

���N�����Ɏg��ꂽ�R�D

|

�@���Ë`�v�͂��������A

�@�u�֔��G�g���͗��t�̒��N�����ɁA�F���Ɨ����������Ĉꖜ�ܐ�l�̏o���𖽂���ꂽ�B

�@�������M���͕��f����R�����K���Ă��Ȃ�����A���͎F�������S����B

�@���̂����A����l���̕��ƕď\���������A���t�܂łɖV�m�Âɑ���A���ꂩ�獂���i�����炢�j�ɓ͂���悤�ɂ���B

�@�܂����쉮���i���ꌧ�ɂ���j�̒z�c�ɂ��A����č��ŋ��͂���悤�Ɂv

�@�Ɩ������B

�@���傤�ǂ��̂���A����ł́A���J���̂��߂̍����g��s���}���鏀�����ł����邵�A�v���̂��̂������ɁA���ǂ낫�Ȃ��ŏd�b�������W�߁A���c�ɂƂ肭�B

�@�u�F���̖��߂́A���̂��B��肾�B����l���\�����̕��ƂƂ����ƈꖜ����������v

�@����ɂ́A���Ƃ��ƕĂ������Ȃ��B�����S�����킹�Ă��Z�A�����ł���B����ł͑���Ȃ��̂ŁA�G���������ɂ��Ă���̂��B�ꖜ���́A�d�łƂ��Ďւ���ʂƂقƂ�Ǔ����A�ƂȂ�A�݂Ȑ��Ȃ����B

�@���c�����т��ԂɁA���Â͍ĎO���߂�B

�@�u�������������B�����֔��̖������s���Ȃ��Ȃ�A�����哇�ȉ��ܓ����������ׂ��v

�@���d�Ȃ��������ł���B

�@�V�O�i���i�O�l�̑�b�̖��j�̎Ӗ��i����ȁj�e���́A���̓��Â̏���ɐ^�ԂɂȂ��ē{�����B

�@�u����đK�A�R�̔@���_���i���j�̔@���ς�ł��A�Ȃ����������낤�B

�@�ƂĂ�����������̂��A�������ɒf����Ă��܂��v

�@�Ӗ��e���́A�Z�ږL���i2m�ɋ߂��j�̂����A�F���낢�̏�v������A�܂�œ{��̐m���ł������B

�@�Ӗ��e���͒�������̋A��閩�l�i�����т�j�O�\�Z���̎q���ŁA�v�đ��o�g�ł������B

�@���͗��R�A��i�肴��Ă��ǂ��j�Ƃ����āA�\���Ŋ����Ƃ��Ē����̑�w���q�Ăɗ��w�A���N�����싞�ɂ��ĕw�������ʁA��̒����т����ł������B

�@�A����͂܂��A�����i�v�g�̑�������A���̌��тŎӖ��i����ȁj���̈i�ɂ����ꂽ�̂ŁA���O���Ӗ��e���Œʂ����قǗL���������B

�@���̂����A�A���̋v�Đl�ł͎n�߂ẮA�O�i���ɂ���ꂽ�̕��������B

�@���ĎӖ��e���̌��V�ɑ��āA��ȎO�i���̏�ԑ��~�i�������܂���j�e���́A��a�h�w�҂Řa�̂��悭���鉷���Ȑl���������B

�@�u��������ɓ��Ö������݁A�Ђ��Ă͊֔��G�g����{�炷�̂́A���܍����g���}����Ƃ���Ƃ������ɁA�����Ƃ��Ă͓���ł͂Ȃ��B�ꉞ�A���Ɣ����ł��W�߁A���Âւ̊�𗧂Ă�̂��A��V�ł�����ƍl����v

�@���~�e���̈ĂɁA�������J���A������l�̎O�i������e�����d�b���^�ӂ�\�킵���B

�@�������ĖR�������ɂ���A�Čܐ���W�߂��A�c��̕��ƂƋ���́A�ꉞ�A�F���Ɏ؋��Ƃ��Č�قǁA�ԍς��邩��ƒ��d�ɗ��݂��B

�@�Ȃɂ���喾�f�Ղ����܂������������Ȃ����́A�������č����g�̊��҂ɂ���̂ŁA���ꂪ���������ς��������B

�@���Â��A���̎���͂Ƃ��Ə��m�Ȃ̂ŁA�ꉞ�A���̏�͂����܂����B

�@���������܂�Ȃ��̂́A�Ӗ��e���Ɛe�����h�����������B

�@�@3�@�Ԃ��݂ȓ��� top

�@������O���쉮�ł́A���X�Ƃ��Ē��N�������R�����W�����Ă����B���̖{�c�ցA�G�g�������˂ċT��䢋�i����̂�j������Ă����B

�@�u�N���̏h�]�ł��问�������̂����̎������܂�肽���B���D�̗p�ӂ������܂����̂Łv

�@�ƁA����𗊂݂ɂ����̂ł���B�G�g�͈�u�A�ꂢ����������A�悩�낤�A�Ǝ�����T��ɂ������Ă�����B

�@�����鏔���A�Ƃ��ɒ��Ë`�v�͐��߂Ă����B�����́A�T��̐g����ȍs���ɑ��A���Â͒��N�̑��̈ӎ�����ł���B

�@�T�䂪���ƕ��D����Ɉ����i���Ȃ����挧�j�ɋA�����̂��@�ɁA���ẤA�G�g�̑��߂̗Y�A�Γc�����ƍא�H�ւɁA��㊂Ƃ̊W��b���āA�T��̗����������Ƃ��߂�悤���݂��B

�@�u�Ȃ�قǁB���A���}�a���͑S�͂������Ē��N�̖��ɓ����낤�ƂȂ����Ă���Ƃ����B������邱�ƂɂȂ�̂͂悭�Ȃ����Ƃ��v

�@�����������א�A�Γc�����́A���������G�g�ɋT��ւ̋����������A�Ƃ�Ȃ����B

�@�܂��Ȃ����D��S�ɎO��ܕS�̏������̂����T��R���A���Âւ͂��������A�G�g�̖��Œ��N�����킳�ꂽ�B

�@���̂��ߋT��͂̂��ɁA�G�g�Ȃ���́A�L�b�A����̓V�������ڂ��ւ����̍����ŁA����Q���������Ƃ�����B

�@�Ƃ��������ẤA�ق��Ƃ��āA���̂��Ƃʼn���։���̂ł������B

�@���ꂩ��قڏ\�N��̈�Z���l�N�̂��Ƃł���B

�@�ւ����̐킢�ɂ�Ԃꂽ���c�G�Ƃ��A

�@�u�����Ȃ邤���́A�����������Ƃ�A�����ŕ���{���A�����j�肽���Ǝv���v

�@���ẮA�F���̕��͂��肽���ƁA���Âɗ��B

�@�������Â͏��ĂƂ荇��Ȃ��̂ŁA�Ђ����Ɏ萨�ƑD�ŗ��������������A�r���̗��œ�g�A�V�����Őg�̕s�^���Ȃ������Ƃ����B

�@�w�ȏ�A��x�Ȃ炷�̗����N���ɁA���Î��͂��܂��Ă�����͂ޕ��j���Ƃ�A���̂��Ƃʼn�������ɔ��邱�Ƃ�Y��Ȃ������B

�@���Î��͉�����A�₪�Ď����̂��ׂ�ׂ��ʎ��Ƃ��āA���̏n���̂�҂��Ă����̂��낤�c�c�x

�@�Ɖ���j�̌��Ђł����Ït���i�Ђ�����傤�j���́A���������Ă�����B |

�փ����̐킢

|

�@�Ƃ���ŁA���̂���̉���́A�ǂ��ł������낤�B

�@�ΊO�W�́A���J�����ʂƂƂ��ɑ�������ł���������ǂ��A�A�ߔe�͂�������炸�l�X�łɂ��킢�A���[�̎��@�̏��͐扤�����̋F������߂āA���炳��Ă����B

�@�M����m�����́A����ǂ݁A��K�������A�y�Ȃ��Ȃ炵�A�Ƃ��ɂ͉^���ƌ�g�̂��߂ɁA�������n�����������������肵���B

�@��ʂ̒n���̕S�������́A�Ȃ��̂��Ɖ������m�炸�A�c�X�����ƁA�c���Ɉ�A���A���A���A�������A�@��D��A���n��A�{�Ȃǂ𐢘b���A�j���̋����������đc��Ɋ��ӂ��A�ڂ뒅�A�͂����Ő^���ɂȂ��Đ����Ă����B

�@���t�������A�閾�����炭��M�ŋ��ɏo�āA�����o��܂œ����Ă����B�܂�S�������́A���܂�Ȃ���ɂ��āA���̕邵�����Ă������߂ɁA�����炪�n�����A�����炪�������炵���앨�ŁA�I�R�ƖL���ɕ邵�Ă���M���������A�ʒi�����܂����Ƃ��A�Ȃ�Ƃ��v���Ă��Ȃ������B

�@���̎���̉���̉���������ɉh���A�܂�́A�s�s�ɏW�߂�ꂽ�M�������̂��̂ŁA�n���̔_�������ɂ́A���܂肩����肪�Ȃ����b������߂Ĕ��������B

�@�g�������͂����肷��܂ŁA�n���_���͂���ł��A��������悭���Ă����i������Ԃ��Ƃ��ł����B

�@�����܂͈Ⴄ�B�ŋ��A�v�d���Ƃ�i�̑㊯�Ɖ���l���A����C������ď��@����Ǘ����Ă���̂������B

�@�F���Ƃ��������Ԃ��݂ɋ߂Â��Ă���̂ɁA�l�X�͑S���A�Ȃɂ��m��Ȃ������B

�@�F���̑m�⏤�l�́A���炢�����Ԃ��Ǝv���Ă����B

�@�u�����_���L�v���������m�ܒ��i�������イ�j���A���̂��뉫��ɑ؍݂��Ă����B

�@����ł́A�F���̖���̖������Ă����Ƃ����邪�c�c�B

�@��Z�Z�l�N�A���Ë`�v�́A���������炵�߂�ƌR���N�����������B���c�G�Ƃ����s�������Ƃ̂��Ƃł���B

�@�`�v�͎q�`�O�̂Ƃ�Ȃ��ŁA�����{�鏑�������B

�@�����{��Ƃ����̂́A���̓�N�O�A���ɕY������������D���A�V��������������ƍN���A�F����ʂ��đ��肩���������B

�@�Ƃ��낪�A���ꂩ��͂Ȃ�̕ԗ���Ȃ������B

�@�F���͍ĎO�A���ӎg�̔h�������Ȃ����Ă������A�Ӗ��O�i���͂��������ԓ����Ȃ������̂ł���B

�@�Ӗ�����i����ȂĂ��ǂ��j�e���́A���̔N���~�e���Ƃ��̑�a�h��Ǖ����A��ȎO�i���i�����̖��j����Ă����B

�@����́A�����ɓ��Â̋�B����̎��s�A�G�g�̒��N�����̍����i�G�g�̎��ɂ���āj���݂Ă��A�S�͑喾��ӓ|�ŎF���l�����܂��������Ă����B

�@����A�����͒��N���ȗ��A�����f�Ղ��֎~���Ă����B���Â͓��얋�{�̈ӌ��������āA�Ȃ�Ƃ���������āA�f�ՍĊJ���͂��낤�Ƃ������A���ځA���֓������������A���Ƃ��Ƃ����s�����B

�@���̂��߁A�`�͂��т�A�F���̍������ꂵ���Ȃ��Ă����B

�@���Ƃɂ���N�A�ւ����Ŕs�킵�A����Ȑ����g�����̂ŁA��@���߂Â��Ă����B

�@�����ŁA�������D�]�����邽�߂ɂ́A�������Ύx�z���ɂ����āA���Ƃ̖f�Ղ������邱�Ƃ������B

�@��������ƁA�O���T��̂悤�ȑ��˂ɗ�����D����S�z���Ȃ��Ȃ�B

�@�����l�����F���ɂƂ��āA�Ӗ��e���̑ԓx�ƁA���ӎg�h���̕s���s�́A���炵�߂ƐN�U�ɂ܂��Ƃɐ�D�̌����ƂȂ����B�F���́A�����S�͂������āA�N�U�v��ɂƂ肩�������B

�@����ł͂�������炸�������B���ւ̐i�v�D�����̔N�A��Z�Z�ܔN�A���܂��܂̕��Y�̂ق��ɋM�d�ȕc�������ċA���Ă����B

�@����͊Ï��A�̂��̎F�����ł���B�����A�����̂́A�v�D��l�̖썑�����i�̂��ɂ�������j�Ƃ����l�ŁA�t�B���s�����璆���֓`����č͔|����Ă���̂��݂āA���̂�����ƕc��������Ă����̂ł���B

�@���ꂪ�\�]�N��ɂ́A����̑S��ɂЂ�܂�A��ςȉ��b��l�X�ɂ����炵���B

�@�Ƃ����̂́A����͖��N�̂悤�ɑ䕗�����邵�A���䕗�Ƃ��Ȃ�ƕĔ��ȂǍ������������Ƃ���A���̂��Ƃ��܂��ċQ�[���K��A�쎀�҂���������o���̂��B

�@����ȂƂ��̊Ï��́A�V�̌b�ł������B

�@���̊Ï��i����ł͓����j���A���{�{�y�ɓ`������̂́A��Z�㔪�N�A�\�N��ɏ��剤���F���Ɍ��サ���̂��n�܂�ŁA�₪�ė������A�F�����Ƃ��đS���ɂЂ낪�����̂ł���B

�@���̊Ï����`���������A�F���ˎ哇�ÉƋv�́A������ŏ��R�ƍN�ɉ�A�����ߔN�̖���̐��X�𗝗R�ɁA�����̋������������B

�@���������R�̎�Ȃ��̂́A

�@�@��A���ג����������n���̎�ƂȂ�A���̎q������X��N�ƂȂ��Ă��邱�ƁB

�@�@��A���\��O�ɁA���Î��̕t�f�i�ӂ悤�����́j�ƂȂ�A�N�X�F���ɍv����[�߂Ă��邱�ƁB

�@�@�O�A����ɂ�������炸�A�ߔN���Â̍��߂ɏ]�킸�A�܂��Ƌv�̎g���Ɏד��i�����������ŏ����Ă���j�Ȃ�҂���������������ƁB |

�@�Ȃǂł������B

�@���������̋������o��ƁA���������A���R�v���i����܂Ђ������j�叫�Ƃ��āA���O��A�ƐH�O�������A�S�C���S�O�\�l���A�e��O�������S���A�|�S�\���A����A�Ȃ��ދ�S�����܂��p�ӂ��A�������`�ɁA�o���D�̏����ɂƂ肩�������B

�@�����R�ɂ́A���т����\�O���̌R���ƘZ�����̌R�������߂��A�����ɓO�ꂳ�ꂽ�B

�@���̌R���̎�Ȃ��̂́A���̂悤�Ȃ��̂ł������B

�@�@�@��ʂ̖��߂��ł�����v���͂��Đ키���ƁB

�@�@�A�ނ��e�������ʂ����i�����Ⓓ�b�����ȁj�B

�@�@�B���X�̕S���A�����ɂ����������\���Ȃ����ƁB

�@�@�C��l�i�ق��j�͂���ȁB

�@�@�D�߁@�Ȃ��҂͐�ɎE���ʂ��ƁB

�@�@�E�䓰�⎛�A�_�ЂȂǍr��@���ʂ��ƁB

�@�@�F�o�T���Зނ͌��ɂ��������Ɠ��X�B |

�@���̑��A��̐S���Ƃ��āA��l��l�̂ʂ��킯�����܂��߁A������c�ƂȂ��Đ키���ƁA�Ȃǂ������Ă���B

�@����R���i���v��j�́A����ɂƂ��Ă͂����Ƃ�����̂ł������B

�@����͓��ÉƋv�ˎ傪���̂悤�ɁA���X�ɏ����āA���叫���R�ɓn�������̂ł���B

�@�@�@������肠�����i�x��̌��j���͂���A�ًc�Ȃ��A���̋ƒk������B

�@�@�A���ׂĂ������܂����߂A�����������ɑ��X�ɁA�Z�A��������܂łɂ͌R�����Ђ������邱�ƁB

�@�@�B�����̏d�Ȃ�ҁA���̂ق����X�̓�������l���Ɏ��A�����ֈ�����Ă��邱�ƁB

�@�@�C�����̂��̌�̏������A�������@�́A�����ő���߂�B

�@�@�D����A�������傪����ɒ����ď�̂�����������Ȃ�A���Ƃ��Ƃ��Ă������A�����ɂ��āA������̎҂ǂ���l���Ƃ��ċA�w���ׂ��B

�@�@�E���ƕĂ������߂����邱�ƁB�����������l�������o�����낤����A�������Ȃ߂ɂ����߂����邱�ƁB

�@�@�ȏ�Z�����A��Ⴂ�Ȃ��悤�ɁB�Ƌv�� |

�@�������āA�ǂ��������������邩�����߂��F���R�́A��Z�Z��N�i�c���\�l�N�A���J��\��N�j�O���l���A���R�叫�ɕ��c���@���Ƃ��đ����O��]�l�A���D�S�]�ǂŁA���������A�N�U�ւƏo�������B

�@�\�\�̉��{�́A�ȂɂЂƂA�m��Ȃ������c�B

�@�@�@�@4�@�R��\�\�F���̐N�U�\�\

top

|

���̂���̍���ƓS�C

|

���̊�

�g���̍����l�̊�

|

�@�F���̊�����Ȃт�������c�̌R�D�́A�Ǖ��ɏ���Ĉ�H�A�哇�֔g�������Ă����B

�@�O�������A�����哇�̊}���i������j�A�����i���̂����j�p�ɎE�������F�R�́A��בł��ɓS�C������ď㗤�A

�@�u�_�̐悩��������������I�v

�@�Ƃɂ���铇����ǂ��ď㗤�A�����i���̑�\�j�������Ƃ炦�Ă܂�����B

�@�ʂ̈�Q�͏����i����ǂ�j�A���v�C���i������܁j�������|�A���œ��V�����������B

�@���V���l�͉ʊ��ɖh�킵���B

�@�j�������́A�����ގU�̂��߂ɗL�����ƐM����ꂽ�I���������A�㗤�n�ւԂ��܂����B

�@����⍋���́A���_�A�����A����A���܂��������������w�삵�āA�F�����l�i�͂�Ɓj�ɂ�����ōs�����B

�@�����_�̐悩���f���A���낵������ɂ͎��������Ȃ������B |

�@����̎q�A�����nj��Z��́A�O�l�̔��l�i�͂�Ɓ��F�����j��|���āA�����E���ꂽ�����̑��̍��̎҂��S�C�œ|���ꂽ�i�����E���V���j�k�j�B

�@�Â��āA���i�Ǖ��i�����̂���Ձj�������Ƃ��ꂽ�B

�@�}����A���D�ŎƂ������{�́A�ǂ������ʂ���A�₪�ŖI�̑����������킬�ƂȂ����B

�@�Ȃɂ��돮�^�����ォ��S�N���̊ԁA�������{����������������A�S�C�ȂǑS�R�m�炸�ɕ��a�ɕ�炵�Ă����̂��B

�@�Ȃ�قǁA��ɂ͕���ɂ͂������B�S�N���O�̕��킪�\�\�B

�@�ߔe�p���ɂ́A�C���ɂ��Ȃ��āA��炴�X�ƎO�d��̖C�䂪�����B�����A�����̌P���͂���Ă��Ȃ������B

�@�P���Ƃ����A�F���R�́A���̗E�m���낢�A�����Ɛ헐�̒��Ő����Ă��Ă����B

�@����Ă����m��҂����́A�܂������ɂȂ����̂������͂Ȃ��B��ӂ͂قƂ�ǂȂ������B

�@�����A�Ӗ���ȎO�i���͓O��R����咣����B�Y�Y�e������������B

�@���A�ʒ�ƎO�K������e������ɍ������J�́A�a�r�x��A�����ɋ}�g�𑗂��āA�N�U���Ƃ߂悤�ƍl���A�V�����̒��V���g�҂ɂ��āA�哇�}�s�������B

�@�Ƃ��낪���O����\�ܓ��A�͂₭���k�̉^�V�`�ɎF�R���p���݂����̂ł���B

�@���̒m�点�ɁA�A�ߔe�͑傳�킬�A�l�X�͉ƍ�����������āA�E���������͂��߂��B

�@�Ӗ��e���͉�������ӂ��A�ߔe�v�đ��ɍԂ�z���Ď叫�Ƃ��Ďw�����Ƃ�A�Y�Y�e���͕����Ƃ��Ď̖h���ɂ����B

�@���{���ł́A�����u�����q�A����e���ȂǍ������߂��z���W�߁A�a���g�̐l�I�����Ă����B

�@���J���́A���ׂ����ŁA�}�������B

�@�u����Ă����̂Ƃ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B�����Ƃ��������a�����˂Ȃ�Ȃ��B���̂ނ��v

�@����ꂽ�̂́A�����@�̒��V�e�B�a���A����e������ȂɁA�����O�\�l�قǂ������B

�@�e�B�i��������j�a���́A�����O��̓��Ôˎ��i�`�v�E�`�O�E�Ƌv�̎O�l�ŋ��Ɍ��݁j�Ɖ���Ĉ�Ԑe�����Ƃ����̂ŁA��ȂƂȂ����B

�@���̐����̒�������i���₷���痘�x�̒�q�j�Ƃ����m�������B

�@���{�i��܂Ɓj�̍�Ő��܂ꂽ���l�ŁA�O�\�܂̂Ƃ�����ɗ��āA���Ƃ̎��]�����������Ƃ��āA�������J���̑��߂Ɏd���Ă����B���̊����������l�A�F�����U�̂Ă�܂��A���ɂ��ƍׂ��������c���Ă���B

�@���ꂪ�L���ȁu������L�v�ł���B

�@���ɂ͎F���̋L�^��L�����邾���ŁA����̗��j���ɂ͂قƂ�Ǐ�����Ă��Ȃ��B

�@�Ƃ����̂́A���܂�ɂ����J�̗��j�Ǝv�����̂��A����Ƃ��F���l�ɉ������������ł��낤�B

|

���A�m�隬�i�Ȃ����悤���j

|

�����݂������i�����j�̒�

|

�@�Ƃ������A������L�ɂ��ƁA�F���͉^�V�`�ɏ㗤����ƁA�����̔@���쉺���Ă����B

�@�a�r�̎g�҂̈�s�́A�}�����������B

�@�u���A�m�i�Ȃ�����j����̒m�点�ł����A���삠����̓��́A�����G���ł����ς��ł��v

�@�r���̂ɂ��Ă����҂̒m�点�ŁA�a�r�g��s�͂���Ăď敨�����āA�߂��̋v�ǔg�i����́����[���R�c�ɂ���j���狙�D�œG�n���������B

�@���A�m�̉����ł́A�Ԕ��̐���������䏊����������|��ї��������F���D���A�Ђ��߂��Ă���B

�����̑D������́A���������ɏe�����o���A���܂ɂ����C�������ł���B

�@�u����͌�叫�ɂ��߂ɂ�����ɂ����v

�@�߂���ǂɁA�g�ҋe�B�͐�������ĂȂ��߂�悤�ɋ��B

�@�w���̂Ђ����ȂŁA�Ղ̔����ӂސS�����c�c�x

�@�ň�s�͏㗤����邳��A�{�w�Ɉē����ꂽ�B���叫���R�́A���A�m�i�Ȃ�����j��U���ɏo�Ă����B

�@�Ƃ�������̕��p�ł́A�V���������������������A�Y�Y���ƕ��ɂ������鉹�����Ă���B

�@�g�҂����́A�т��т����Ă����B

�@�u�a�c�̘b�ɎQ��ꂽ�Ƃ����邪�c�c�v

�@��A�A���Ă������R�͘b�̒��r�Ō������B

�@�u����Șb�͓ߔe�ɍs���Ă��畷�����B����͖����A�ד��i����ȁj�����炵�߂ɏo������v

�@���R�͂߂����A�Ƃ�������Ȃ������B

�@�������\��ڕ��ŁA�F���̌R�D�͐i���A�Î�[�p�̑�p�n���֏㗤�����i����͈��l�ܔN�̕ČR�㗤�n�ł���j�B

�@��������́A���̌�납��D�Œǐ����Ėq�`�ւ�����A�݂�Ȃ������ŁA�т̐������炰�Ď߂����Ă���߂��ɑ������B�܂���Ԏ��𗬂��悤�Ȗ�̉J���P���Ă���B

�@���킵���Y�Y�̎R���z������́A�Ȃ�ʂ͂������猌�������o���A�����т͐Ԃ��������B

�@�J�͂����������̂́A�����������D�܂݂�ł���B

�@�����ӂ肩����ƁA�l�ӂ̍݉Ƃ��Ă������Ă���̂��낤�A���������ɖҁX����̎肪�������Ē��̂悤�ɋ��邢�B

�@�e�B�A����̈�s�́A���ɒǂ����Ă���̗t�̂悤�ɁA�ւƂւƂȂ��炯��߂��Ɏ֑������B

�@�F���̌R���́A��p����쉺�A���l�ɓ��������Y��Ɨ������Ȃǂ̓��F���Ă��������B

�@�����������͎ցA�ʂ̈���͓ߔe�֔������B

�@���̎��A�����܂����a�h�̑��~����i�������܁j�e���i�O���Q�Ɓj�̐��q��Ԑe�_���i�������܂ׁ[����j���A���S�]�l�ƎF���ɏՓˁA�����E���ꂽ�B��k�̎c��͑�������Ŏ�ւɂ����B

�@�����ǂ��Ďɂ͂������F烂́A�ނ�̌R����Y��͂ĂāA�������悤�ɉ����A�j��ƘT�����̂�������������B

�@�͉��X�ƔR���Ă����B

�@�l�Ƃ͂��Ƃ��A����ȕ�����N�̌�a�A�����Ƃ̖L����̏h���A���@�A�o�����A�R�������鍅�ɂ����ɏĂ��������B

�@�w�������肩�A�ƁX�̓��L�A��X�̕����A�������Ȃ��玸���ʂB�i������L�j�Ƃ������A�����炭���̎��A�F���̌R���́A�����̂����ꂽ�����ƁA�{�a�⎛�@�̑s�킳���݂āA������D���A�����Ă͂��������ɂ�����ꂽ�ɑ���Ȃ��x�ƁA������j������������R���i�g�����A�Â��Ă�����B

�@�S�������Ƃ����v���Ȃ����O�s�b�ł���B

�@���ēߔe�ɍԂ�z���āA�ߔe�v�Đ��ł����Đ���Ă����Ӗ��e���́A�邠��ӂ��ƕ����āA��ւ�������r���߂��A���������͒ב������B�F���͏��ɏ悶������S�ɕ�͂��Ă��܂����B�l���O���̂��Ƃł���B

|

���̖�i�����O�j

|

���������\�\���ꕑ�x

|

�@������{�̍��a����́A�F���̊Z���Ҕ��l�������A���ꂼ��Ɩ�����w�ɁA���̖��̒����|�ɒ��R��܂ł�����ƍ\�����������Ă���̂��A��Ɏ��悤�ɂ݂����B

�@�ꐺ���ꉺ�A���l�����́A���{�ɂȂ��ꂱ�ނ��낤�B

�@�ӂ邦�����������{�̒�����A�a�r�g�Ƃ��āA�����u�����q�A����A�Y�Y�e�����A�ߔe�̉�k��֑���o���ꂽ�B

�@����ł����������ʍ����d�b�����́A�l���Ƃ��č����̐��q�ł��鍲�~���q���������A�F���w�c�֑���A�Ђ�����ɁA�a����茋�Ԃ��Ƃ��˂������B

�@�a���̉�k�͒��т����B

�@�R�͊���̎ԗ��ʂ�A�������J���͂��߉��Ƃ̎ҁA�O�i���Ȃǂ̏d�b��l���Ƃ��āA�F���������֘A��A��Ǝ咣����B

�@���������͂ƁA���ꑤ���Q�肷��A�œ�s����̂ł������B |

�@�钆�̂��炢�炵�����C�̎�҂́A��q�̏�ɓo���ĎF�����ɂ�߂������ǂ���B

�@���Ƃ��N�����Ă͂ƁA�͂�͂炵���b���������A����ǂ�����A���{���͋��|�̂ǂ�ꂾ�����B

�@����ɂ������炸�A���肶�肵�Ă����Y�Y�o���̎q���O�l�́A���������āA�[��Ђ����ɏ���ʂ��o�āA�F���Ɉ�A�ӂ����悤�Ƃ����B

�@���A����o�Ă܂��Ȃ��A�F�����ҁA�@���A�����V�Ƃ�����l�̍��̎҂ɂԂ��������B

�@�������ɑ������ӂ���Đ�����O�Z��́A�����V���������A�@���Ɏ菝�킵�����̂́A���ɑł��Ƃ��Ă��܂����B

�@���w�������A�Y�Y�O�Z��́A�킸���Ȃ���A�����l�̂��߂ɋC��f�����Ƃ����ׂ��ł��낤�B�i�����j

�@���ꂩ���O�S�N�ԁA�ނ�̎q�����A�F���̂��߂ɁA���z��̋����ɂȂ邱�Ƃ��A�m���Ă������A�m�炸�ɂ����̂��A�푈�ǂ��납�A��R�炵����R������ɖ������~������Ƃ͉����邱�Ƃł��낤���x

�@�Ɛ�o�̎R���i�g���������Ă�����B

�@�������Ɏ�̒��̐l���A���ׂĂ̏�O�̐l�X���A��ӂ͑S���Ȃ��A�����������Ƒ����Ђ��߂āA���̐��s�����C�Â��������ł������̂��B

�@�q���̎R�������A�Ȃ����߂��܂��̂������͂Ȃ��B

�@���ʂ́A�������̍~���ł������B

�@�l�������A���J���͗܂����ڂ��Ȃ���A�����Ђ炩��A�킸�������ŁA�F�R�ɂ��������B

�@�킢���I���ƁA��ɎR��ւɂ�������Ă����d�b�A�����������A�l�X�ƈꏏ�ɏo�Ă����B

�@�ނ�̓@�́A�قƂ�ǏĂ���Ă����B

�@�����Ď�ւ͂������F���̌R���́A�������ԗ��狏�̎҂���������ڂɁA����A���p�H�|���A�M�d�ȐΕ����A�Õ����A�o���Ȃǂ��A�������������肠���āA���D���Ă����B

�@�^���̎A�ߔe�́A�܂����������A�̎肪�������āA�l�X�̋��т��A���������݂��݂��Ă����B

�@���̔߉^�̐l�X�̏�ɁA���ꂩ��A���т����F���̏������߂��A�����ɉ���̂ł���\�\�B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|