|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@���@�Z��

�O�A�ߌ��̉����i�F����j

�@�@1�@���̓��X�͂��܂�\�\�F���̎x�z���Ł\�\

top

�@��Z�Z���i�c���\�l�j�N�̌܌��\�l���B

�@�������J�i���傤�˂��j�ȉ��O�l�̉��q�A�M����ސb����������S�l���܂肪�A���݂����߂��̐g�Ƃ��āA�R�D�ŎF���ɑ����邱�ƂɂȂ����B

�@��Ȃ���X�����s��A�y�̉��A�J�̉����t�ł���̂ɁA������l���Ƃɏ��[�Ƒ���������ŁA�݂ȗ܁A�܂ł���B

�@������A���ł�܂łʂ炵�ւ���A�����̂��߂�����A�R�D�֓n���Ă䂭�B

�@�@�w����A���̂Ȃ炢�́A���̓��A���̎��A���Ȃ炸����������ƁA�������߂Ă����̂͂ނÂ������B

�@�����₱��͍������Ō�A�����̕ʂ�ł��邩��A�s���l�����܂�l���݂��ɏ����������ڂ肯��B�i������L�j�x

�@�����]���l���A���̐��ł́A��x�ƍĂсA�ߔe�̍`�̓y���ӂ߂܂��A�܂��s����X�ŁA�����N���邩�킩��Ȃ��̂ŁA�S���ƂȂ����܂点�Ă����̂ł���B |

���Ƃ̕�E�ʗ��i���܂��ǂ�j

|

�@�w�V�l�̌ܐ��i�V���������ł�������Ă��܂����Ɓj�ɂ���B���ꂪ�����߂��܂Ȃ��Ă��낤���B�����Ö��i�������j�̐̂��i���^���̉�������̂��Ɓj�A�t�̉ԂƉh��������ǂ��A�c���̍��́A�H�̌͑��̂悤�ɂ��Ƃ�ւ͂Ăāc�c�B�x

�@�Ɗ���́A���イ��ꂽ�ߔe�A���A�����č����������A�����������Ă���B

�@���h�̎Ӗ��e���ƉY�Y�e���́A�ʂ̌R�D�ɏ悹���āA���ɓߔe�`���o���A�F�����������B

�@�����R�͂��̈����g���̂Ƃ��A�{�c�e���i�����܂��j�ƍ��r�x�E�q��̗����ƈ�����c���āA����̍��������ׂ����A�t㊂̑S�y�̓����A�x�z�������Ă������B

�@�l�����ꂽ�����̉����R�́A�C�H�A���X���\�����܂肩���āA�܌���\�ܓ��ɁA�F���̎R��`�ւ��������B

�@������͂��Ԃ����悤�Ɍ܌��J�i���݂���j���~���Ă����B���J�������́A�p�ӂ���Ă����䉼���ɂ��ꂼ��ē�����A�x���̕������������āA�����ł܂��A�ꌎ���܂�Ƃߒu���ꂽ�B

�@�����Ă���ƘZ����\�O���A�R��`���o�Ă��̓��̂����ɁA��{�������`�ւ����B

�@�`�ł͎F���̑�g�d������y���܂ŁA�����ɂ����ƈЋV�i�����j�𐳂��ďo�}���A���̌�͌����l�ł܂����̐l������ł������B

�@�u�قNj߂��ɁA�����~���p�ӂ��Ă���܂��̂ŁA���ē��\���܂��傤�v

�@�o�}���̏d���́A�v���̂ق����d�������B

�@�������J�́A�O���q�Ƌe�B�i��������j�a���ɂ���������悤�ɂ��āA�V�������~���������B

�@���̎��A�ד��i����ȁj���A�ƌ������ƂƂ��ɂǂ��Ɛl�g����ꓮ�����B

�@�Ӗ��i����ȁj�e���ƉY�Y�e�����p���݂�������ł���B

�@�w���̂��т̗����i�F���̐i�U�j�́A�Ӗ���l�̂��߂ɋN���������Ƃł���B�Ӗ��͑别�l�ł���x

�@��������������Ă��邵�A�F���ł����������Ă������狻������ł������낤�B

�@���̂����F���낢�m���̂悤�ȑ�j����������A�l�X���ǂ�߂��������̂ł���B

�@�����A�������B���������āA�������Ȃ��A�l���݂͂ȐV������A�x�삳�ꂽ���~�ւ͂������B

�@�����ċC����邢�قǂ̊��҂��n�߂��B

�@�Ƃ����̂́A�F���̐^�̖ړI�́A����ɑΒ����f������܂���点�āA���̔���ȗ��v��Ɛ肷�邽�߂������B

�@���̂��߂ɁA�S�N���̊ԁA��������m��Ȃ�����������A�[�����m���Ă��Ȃ���N�U���A�������͂��߂����������l�A���ׂĂ��Ƃ炦�Ă����̂��B

�@������A���x�͂Ȃ��߂������Ă���̂������B

�@���̏؋��ɋ㌎�ɂ͂���Ƃ܂��Ȃ��A

�@�u�����Ƃ̐i�v�A�f�Ղ����܂܂Œʂ�A���v�炤�悤�A�}�����ƁB���̂��т̂����i�F���̐i�U�j�͋ɔ�ɂ��邱�Ƃ́A�ނ��̂��Ɓv

�@�Ƃ����ˎ�Ƌv�̖��߂��`�����A�����u���i�������݁j���q�ƁA�i�v�W�̒r���i�����������j�e�����A�������B

�@���A�F���͐S�z�������B���̂��߂��̂悤�Ȑ����������B

�@�u������蓂�ցA���ՑD�𑗂�悤���B���������āA���x��u���A�r�闼�����A�������B

�@���̗����������A�A����A���������킾�Ă��ꍇ�A�����ɏ��������҂́A�����悤�ɏ��Y����Ă���낵���v

�@�����č����ȉ����ׂĂ̎҂́A��������������ꂽ�̂ł���B

�@�����������A���ꂼ����̖�l������ɑ����āA�S�������n�i���ʁj�����A�l���A���Y�ׂ������B

�@���̍��A�F���̕������R�G���ƁA�O���R����ƍN�́A�������������銴��𑗂�A����̎x�z��F�߂镶���𑗂��Ă����B

�@������c���\���i��Z��Z�j�N�܌��A���ÉƋv�́A�����u�����q�炪�A�������Y���ʂɎ����A�����̂��@��ɁA���{�������˂邱�Ƃɂ����B

�@���J�������́A�]���̐����łȂ��A�������̑������������A�Ȃ�ׂ��ٍ����̋������𖽂����A�܂��x�{���i�É��j���������B

�@���X�A�F���̘A���́A���Ӗ��ʂł������B

�@�u�݂�A��X�͖L���}�����ł��Ȃ������ٍ��̉����]���Ă���̂����v�Ƃ����ԓx�ł���B

�@�Ђ������Č������̂悤�ɂ��ꂽ���J��s�́A���J�Ɣ߂��݂ŏd���S���������Ă����B

�@�����\�ʂ́A�B�R�Ƃ��Ă��鉤���v���āA��s�͋������炵�ĕ������B

�@�F���⓹���̏��喼�́A��s�d�ɁA�e�ɂ��������Ă���邪�A���ꂪ�܂��߂��������B

�@��Â���ւ����̉����ł́A�Z���������A�����킢�����ɁA�Ƌ����Ăӂ�������ł��ꂽ���A��s�͂��������o�������������B

�@��N�����Ă��邪�A���J��s�̑O�r�́A��̂ǂ��Ȃ�̂��A���܂��ɂ킩��Ȃ��̂��B

�@�������x�{��̉ƍN�́A�₳���������B

�@���������A���J���i�����ĉƍN�ɎA�A����ƁA���H�͂����J�������Ƃ˂��炢�A��L�Ԃœ�l�̌��q���X�i���̂ԁj�A�ߐ��ɕ����܂킹�āA��������Ă��ꂽ�B���Ȃ͂܂����炵�������B

�@���J��s�́A����Ƃق��Ƃ����B���̎��̐i��

�@�A�Ԏq�i�ǂj�S���A�����i�炵��j�\��q�i�Ђ�j�A���������z��S���A�m���i���傤�j�z�S���A����ꖜ���Ƒ����ꍘ�i�召���j�A�������������Ƃ����鍋�ؕi�������B

�@����ƏD�����Ђ炢�����J����s�́A�ĂсA�߂��݂ɂ������B

�@��Ԋ��A��ԗ���ɂȂ鉤���u�����q���A�h�ł����ꂽ�̂ł���B���˂��炭��a�C�������B

�@�����F���̈�s�ɂ͍]�˂ւ̗\�肪����B�s��́A���q�ɋ��ЂƂ�c���ďo�������B

|

�]�˂��s�鏮�J����s�̐}�i�ꕔ�j

|

�@������\�ܓ��A�]�˂ւ����F���Ə��J�����́A�㌎�\����o��A���R�G���ƑΖʂ����B

�@���㕨�͉ƍN�̂Ƃ��ƂقƂ�Ǔ����A�������т̂����ɒ����̖ҌՂ̔�\���������A����������ꂽ�B

�@�G���͂��̎��A���J�����\���̑喼�̊i���Ō}�������A�������̌��t���������B

�@�u�����A������āA�c��̂��Ղ���Ȃ���邪�����B�������Ė��������S�����Ȃ����v

�@���J�͋��܂点���B

�@�����Ƃ��������A�����A�肽���B

�@���������A�Ƃ���̐g�A���Ì�̎v���̂܂܁A�ǂ��Ȃ邩�m��Ȃ��̂��B

�@���Ì�͂Ȃɂ�����Ȃ��B

�@�]�ˏ������������������A�ߕ͂������B

�@��u�����q���O�\�O�̓�������ŁA���ɏx�{�łȂ��Ȃ����̂ł���B

�@���J�͗܂��Ȃ����A�₩�ė��̂��������B

�悩�Ă��ߌZ���e���Ȃ������A�䂪�g��^�����i�悻���܁j�̂���̈ꗱ�i�ЂƂԁj

�Ӗ��������A�����܂����A���Ȃ��͖S������̐g���ɍs���āA���͂��܂ł��ٍ��̂����炢�̎q���B |

�@�߂��̐g�̏��J�̋ꂵ���S���ł���B

�@�����ċ㌎�\�Z���A�܂������Â̂�����ɍs�āA�ؑ\�H�������A��������D�Ŏ������ɋA���čs�����B

�@�c���\�ܔN�̕��ł���B

�@���̎����{�́A���J���̒ʉ߂��鉈���̑喼�ɖ����āA���A���H���C�����A�l�n�A�D�����������āA���̒ʍs�������������B

�@���ꂪ��N�A�����g�ߍ]�˂̂ڂ�̊���ɂȂ����̂��Ƃ�����B

�@���ĔN�������c���\�Z�N�A������Ă̂�����̔�������A���Ì�̎g�҂��ˑR�A

�@�u�A�����߁X��邳��邩��A�����𐮂���v�ƌ����Ă����B

�@���J���~�̎҂͕��������A�x�肠�����Ċ���A�A���̏������Ă܂��A�����̂B�@����́A�Ђǂ����̂ł������B |

���J���̑�

|

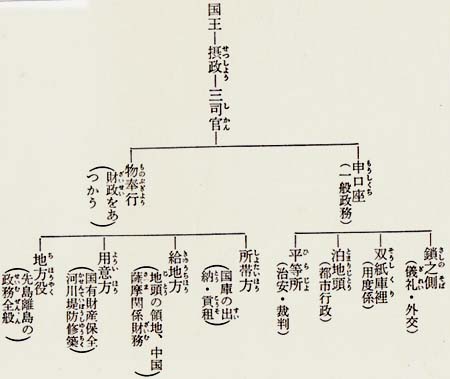

�@�@2�@�d�ׂ�w������ top

�@�܂����J���̎x�z����̂́A�t㊖{���A�ɍ]���A�v�āA�ɐ����i�����ȁj�A�ɕ����i���ւ���j�A�c�ǖ��i����܁j�A�{�ÁA���d�R�Ɍ��肵�A��������甪�\�Z���i�Ăɂ��Ė�l���O��j�ƒ�߁A�����ܖ������Ƃ̎����A�c����Ɛb�����ɔz������悤�������B

�@�����āA�����哇�A��E�A���V���A���i�Ǖ��A�^�_�̌ܓ��́A�Ƃ肠���āA�F���̒����Ƃ����B

�@���Ȃ݂ɁA�F���˂́A���{���ʂ̎��\�����̑�˂ł������B

�@���̑�˂����J�ɖ������v���́A

�m�ԕz�i���傤�Ӂj

���z

�^��

����

������z

�����i�Ƃ��������̈��j

�����i�����j�A���j

�ނ��� |

�O�甽

�ꖜ��

�O�і�

�O�S��

�Z�甽

��O�S��

�e�S�[

�O�甪�S�� |

�@�Ƃ�������Ȃ��̂��A���N�F���֔[�߂�A�Ƃ����̂ł���B

�@�S���������ɕĂŔ[�߂�ꍇ�́A��ꖜ���ł���A�Ƃ����B

�@���J�����́A�����̂ݐ��߂��B����́A���̒��N�����̂Ƃ��A�ƂĂ����ꂶ�ቤ���͂��炵�Ă����Ȃ��A�Ƃ������z�ɂЂƂ����B

�@������肩�A���J�ƎO�i�������͐_�O�ɐ����āA���������Ȃ���̂��������ꂽ�B

|

|

�@�w�����͐̂���F�����Î��̕t�f�ł������̂ŁA����@�i���Ôˎ�j�̑��ʂ̂Ƃ��ɑD���o���j���������グ�A�܂����X�g�҂������ē����̎Y���������A��V��ӂ邱�Ƃ͂Ȃ������B

�@�Ƃ�킯���}�G�g���̎��A��߂�ꂽ��X�̂������A�����Ƃ͂����͂����Ȃ������̂͏d�X�ߐ[�����Ƃł������B

�@���̂��߁A�����������Ƃ�Ԃ��ɂȂ�A�g���M���ɂ悹�������A�A����f�O���Ă����Ƃ���A�Ƌv���̂����߂������Ă��̂��сA�A����������A�������������Č�Ɏ������B������͂Ȃɂ������Ďӂ���邱�Ƃ��ł��悤�B

�@�����i���F���̑���ɑ��A�тقǂ����낻���ɂ͂������܂���B

�@�q�X���X�܂ŁA���̐������܂��葱���܂��B���J�x |

�@�Ƃ����̂ł������B

�@�\�\����́A�F���ɋ��v����ď��������̂ł��邪�A���܂܂ł̗��j�ł݂�ʂ�A���s�s�ŋ��J�I�Ȃ��̂ł���B

�@���A�s��ĕ߂��āA���܋A���ł���ƂȂ�ƁA�d�b�����́A�݂ȏ����ď��������B

�@��l�A�Ӗ��e���́A�͂˂����B

�@���̓��A�Ӗ��͔��t�҂Ƃ��Ď�𗎂Ƃ��ꂽ�B�Ӗ��������́A�^�̉���̈����҂ł������̂ł͂Ȃ��낤���H

�@�F���͂���ɂ��̂����A�f�ՓƐ�Ɖ���x�z�̋�̓I�Ȏ������߂��|�\�܃������������B

�@������݂Ă݂傤�B

�@�@�@�F���̎w�}�ȊO�̕i�����i�����j�ł����������������Ă͂����Ȃ��B

�@�A�������瑼���ւ����������D�����킵�Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�B�F���̂������Ȃ����l�͎����������Ȃ��B

�@�C�N�v���̑��̌����́A�F���̕�s�̒�߂��ʂ�[�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�D���{�̋������ȊO�͗p���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�E����_�Ђ����Ȃ����ĂĂ͂Ȃ�Ȃ��B

�@�F�O�i�������Ă����đ��l�Ɏd���Ă͂����Ȃ��B

�@�G�̂���̂��l�ł����ݖ�E�ɂȂ��l�ɂ́A�m�s��^���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�H�����ƂŁA�l��z�l�i�ǂڂ��j�ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�I���������֒m�s��^���Ă͂����Ȃ��B

�@�J�������Ƃ͂������������Ȃ��B

�@�K���܌��_�͂����Ȃ��B

�@�L��������≟�������͂����Ȃ��B

�@�M�����l�������{�֑����Ă͂����Ȃ��B

�@�N���l�S�������Ɍ��߂�ꂽ�����̑��ɁA���������@�\������M����������A�������\���o�邱�ƁB

�@�@�@�ȏ�A����ɂ����炤���̂́A���݂₩�ɍ߂ɖ₤���̂ł���B�@

�@�@�@�@�@�@�c���\�Z�N�㌎�\��� |

�@���̝|�\�܃������݂�ƁA�܂��F�����f�ՓƐ�ɁA�ُ�Ȃقǐ_�o�������A���ɔN�v���������肨���߂����邽�߂ɁA�ߖ�ƕ��]�������Ă���B

�S���A���l�������ɂ��邱�Ƃ́A��͂�悭�������āA�N�v�����܂���藧�Ă邱�Ƃ������B

�@�܂����̂ق��ɁA���{�����s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�l�̖��߂�����B

�@���̈�́A�����A�ې��A�O�i���̏A�C�ɂ́A�F���̋����K�v�ł��邱�ƁB

�@��́A���������ʂ�����A�Ӊ��g���A����̏��R���V���ɏA�C�������c�g���A�]�˂ւ̂ڂ点�āA���ꂼ�ꊴ�ӂƂ�낱�т�`�������邱�ƁB

�@��O�́A�O�i�����A�܂��͉��̌Z��̈�l��l���i�����Ƃ������j�Ƃ��Ď������ɒu�����Ƃ������B

�@��l�́A�����Ƃ͍��܂Œʂ�������A�F���̊W���ɔ�ɂ��邱�ƂȂǂł������B

�@�u����ł́A�����̂����肾����ۑ�����A���̓����́c�c�v

�@�F���̂����Ȃ�A�����l�`�݂����A�Ƃ��������āA�d�b�̈�l�́A�������B

�@�������āA�d�ׂ������ς��w���������J�������́A�㌎��\���A���������o���A���̓��Ƃ����鉂���ܓ��Ȃǂɗ������Ȃ���A�\����\���A��N���Ԃ�ɓߔe�`�A���Ă����B

�@�����̋A�����m�����l�X�́A�`���牼��a�܂ō��R�̂悤�ɂт�����W�܂��Ă����B�����A�ߔe��́A�s��̂��Ƃ��������������A���{��́A�������肠��͂ĂāA�݂��Ƃ�����������ڂ��ڂ��ł������B

�@���J����ւ͂������̂́A���ꂩ��ꃕ���قǂ��Ƃ������B�蒼������A���|���ꂽ���a�ɌQ�b���W�܂�A�F���̂����߂ŁA�����@�e�B���A�ې��ɁA�r��e�����O�i���ƂȂ��āA����Ɖ��{�̕����ւ̐������A�����n�߂��B

�@�����Ă��̓����牫��́A�O�S�N�ԁA�q�X���X��ʂ��āA�`�̏�ł͒����ɁA���ۂ͎F���̂����Ȃ�Ɏd����A��d�l�i�̂悤�Ȕߌ���w�����^���ƂȂ����B

�@�܂��A�����ȊO�̍��X�Ƃ̖f�Ղ��ւ����Ă���A�����Ă͍r�C�������āA�E����ɓ���ƌ��Ղ����A���̂��炵���ӗ~�������A�Ђǂ��C��Ȑ��i�ɕς����Ă������B

�@�n���́A�����ł����n�����_���́A����ȎF���ւ̔N�v�Ɖ��{�ւ̐ŋ��̂��߂ɁA���͓c���A��͂ނ���Â���ɒǂ����Ă�ꂽ�B

�@�����擇�̔_���́A�{���������ƕn���������B

�@�������A���{�̖�l�̑d�ł̂Ƃ肽�ẮA�{�����͂邩�ɉՍ��ł������B

�@��z�≺�z�́A�{�ÁA���d�R�ł����Ă����B

�@�\�܍���\�̏������́A��l�ɒǂ����Ă��āA�D�����ɏW�܂�A������ӂ܂ŋ@�D��ł���B

�@�ނ��j�́A�_�Y���Â���ɒǂ����Ă���B

�@�₪�Ďq���܂ł��A�l���łƂ����̂��ۂ���ꂽ�B

�@���܂��{�ÂɎc���l���Ő��i���v���ӂ��肢���j�͖��E�[�g���B

�@�Ђ�킢�q���ł��A�w�䂪����ɒB����ƁA��l�O�Ƃ��ĉېł���邽�߂̂��̂������B

�@���̐l���Ő́A�擇����Ԃɂ����āA�����O�\���N�܂ł��A�l���ł��������Â����A�߂��݂̏ے��ł�����B |

����1.2m�̐l���Ői�ɂ�Ƃ����������j

�q�������̐��w�������Ȃ�ƈ�l�O�̐ł��ۂ�����

|

�@���̂��ߏd�ł���̂���悤�ƁA�ߎS�ȘV�l�A�a�l�A�q���̐l�ׂ炵�����R�ƍs��ꂽ�B

�@�l�e�c�i�ЂƂ܂������g���^�O�j�Ƃ����̂��^�ߍ����ɂ���B

�@����͐H�Ɠ�������āA���̑㊯��������ˑR�A���W�̏���ق�L�𐁂��炷�B

�@����Ɛl�e�c�ɁA�����̎҂������҂����ɔ�т��ށB�͂ݏo���l�́A����E���ꂽ�Ƃ����B

�@�܂������^�ߍ��ɁA�v���NJ��l�ׂ炵�Ƃ����̂�����B

�@���̔������v�����i���ׂ�j�Ƃ����C���ɁA�D�w�������W�߂āA���[�g���ȏ�A�[�����A�����[�g���قǂ̐�ǂ̊���ڂ��A�����炩��������݂ցA��ѓn�点��̂ł���B

�@���s����Η����Ď��ʂ̂��B

�@���Ȃ��̑傫���������́A�قƂ�Ǐ�����Ȃ������Ƃ����B

�@�����̐H�Ɠ��ŋ��ɂ����������܂��܂Ȉ��b�́A���̎���\�\�F���̐N�U�x�z���疾���܂Ł\�\����͐�������Ȃ��قǂ������B�������A�̂��̐l�тƂ́A�����ꁁ��������i�߂��݁j�Ƃ������B

�@����Ɠ�̑��z�̂ӂ肻�����A�������̓��A����͊O�ʂ����ł����āA���ʂ͈Â��߂��݂ɂ������ł���̂������B

�@�����A����̋~�傽���́A�����������c�c�B |

�v���NJ�

�i���Ԃ���j

|

�@�@3�@���{�ƒ����̒J�Ԃ� top

�@�߉^�̂ǂ��ɗ��Ƃ��ꂽ�������J�́A�F������A�����N�A��Z��Z�N�A�\���Ő�������A�ʗ˂ł͂Ȃ��Y�Y�悤�ǂ�ɑ���ꂽ�B

�@���J�̍Ō�̎����́A�ߖ��ꂾ�����B

�@�g���������^�[�o���̂悤�Ȃ͂��܂����A�ȑf�Ȋ��^�ɕς���ꂽ�̂����̈��ł���B

�@���J�̂��Ƃ������̂��A�����ɎF���̐l���ƂȂ��Ă����O���q�̈�l�A���~���q���L�i���傤�ق��j�ł������B

�@���̏��L���̎O�N�̂Ƃ��A����ɗ��j�I�ȓ�̂��Ƃ��������B

�@�ЂƂ́A���^�����ォ��ҏW����Ă����u�����낻�����v�̑S�����A�S�N������ŁA�Ƃ������������������B

�@���������A���̑�炩�ȁu������v�́A���̎��ォ��قƂ�lĵ�ꂸ�A��������Ȃ��Ȃ����B

�@�܂��܂��s��̈Â��݂��߂����A����S�̂��������Ă����̂��B

�@�����N��Z��O�N�A�ߔe�x�O���V�Ԑ^���i���܂��傤�j�Ƃ������y���i���Ƃ��������Ƒ㊯�����˂����j���A�����𒆍������Ȃɂ���āA����u�������сv�̐����@���w���Ă��āA�͂��߂ĉ���̍��������ɐ��������B

�@����́A�_���ɂƂ��Ă��A�O�߂̘N�����B

�@�V�Ԑ^��́A�O���Ï��u�������v�͔̍|��썑�����ɋ����A�S���ɕ��y�����āA�傢�ɐH������~�������A���ɂ͖ؖȂ킽�͔̍|�Ɩȕz�̂�������A�F������ړ����āA�����̐��������邨���悤�ɂ��Ă����B

�@���܂܂��A�Ï����獕��������o���A�ꂵ�ޔ_�������Ɋ�]��^�����B

�@�����L�r������A�����������Ƃ��Ă��炦��̂ŁA����ɂ��炤�����̂�

���A���ڑK�ŁA������ȂׁA���܂̓��p�i��������̂ł���B

�@�āA���A���Ȃǂ̔_�Y���͂قƂ�ǔN�v�A�ŋ��A�����Ď�����̐H���ƂȂ�̂ŁA�_�������͊��ŁA���X�ƍ����L�r�̐��Y�֗͂���ꂾ�����B

�@���{�i�����Ӂj���A���̂�����ɂЂ�����F�����A�����L�r���Y����B

�@����́A�_�������̐��Y�ӗ~�������߂Ă��邵�A���̑����L�]�ȏ��i�����A�₪�Ă͋ꂵ������̌o�ς����邨���悤�ɂȂ邩��ł������B

�@������Ƃ����āA�₽��ɍ����L�r������킯�ɂ͂����Ȃ������B

|

���݂̍����L�r���i���͐����H��j

|

�@�N�v�������߂�c���ւ́A����Ȃ������̂�����A�ق�̏��������������B����ł��_�������́A��̂��B

�@���Ē����̉��{�ł́A�F���̂����Ȃ�A�F���̂������ŁA��������炸��g�̐������s���Ă����B

�@�F���̍v�[���i������ɂÂ��āA����ɁA���a�����Ă�ꂽ�B�F���̖�l��ڑ҂����a�ŁA�܂����炠�������������g�ڑ҂̊فA�k��a�ƑɂȂ���̂������B

�@���̔N��Z��l�N�A�F���́A���ꂪ���{������̂��A���d�ɂƂ肵�܂����B

�@�܂��ߔe�ȊO�ɁA���{�l����h���Ă͂����Ȃ��B�O���l�Ƃ��Ă������Ƃ������ƁB

�@���́A���{����������A���{�̕�����������A���^��Ђ��܂ŁA��ɂ܂˂��ւ����B

�@�ނ��A���{��𑼍��l�̑O�Ŏg���Ă͂Ȃ�Ȃ������B

�@�F���͂����܂ŁA�����̂̂܂܂̗����l�Ƃ��Ă������Ƃ������B

�@�˂炢�́A�f�Ղł���B |

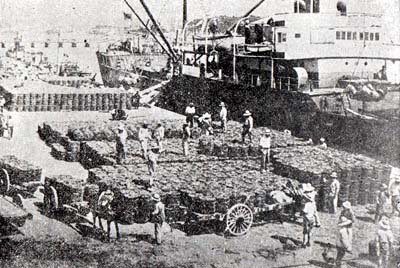

�����͉���̎�ȎY�ƂƂȂ��Ă������B�i��30�N�O�̐ςݏo�����i�j

|

�@�܂�A�����͓��{�l�Ƃ̌��Ղ��ւ��Ă�������A�F���̎x�z�������ł��m���A�f�Ղ��ł��Ȃ��Ȃ�̂��A�����ꂽ���炾�B

�@����ɎF���͂��痧���Ă����B

�@���J���̂Ƃ��́A��x�������͐����Ɍ��Ղ��Ȃ������B

�@�i�v�D�����J�̋A���Ƌ��ɑ��������A

�@�u�M���͔s��ŋꂵ������A���͂�����܂œ��v�̕K�v�͂Ȃ����A����͏\�N��v�Ƃ������낵���낤�v�ƒǂ��A���ꂽ�̂ł���B

�@���{�͓��f���邵�A�F���͂������肾�����B�˂�������v���ӂ��Ȃ̂�����A�F���͉��{�̂�����������āA�����֒�����������A���{�F���������Ɩ�C�������̂��B

�@���ꂪ���L��N�ɁA����ƌܔN�Ɉ�x�ƂȂ��āA�i�v�D���������Ă����B

�@�����A�������Y�́A��{�ȏ�̗��v�ƂȂ����B���̂ɂ���ẮA�\�`�O�\�{�ł���B

�@����́A�����̌Â����ЁA���M��A�Â���⍁�F�Ȃǂł���B

�@����x�z�����̋������˂�����̂�����A�F���Ƃ��ẮA�������N���Ƃ����������B

�@����ł���ɁA���{���������āA���x�́A���L�̍�������킵���B

�@���L�������ɂȂ��Ă���A�\�N�ڂł���B����܂ŁA�������肨���ɂ��A���{�ɂ��ꂾ���̔�p���Ȃ������B |

�����͋ߑ㉻�����܂Ŕn�̗͂𗘗p���Ă����B

|

�@�������肤���߂́A�i���D�̔�p�A�܂������g���}�����ȉ���o��A���D��g���������Ă�����Օ��Y���Ƃ鎑���A���ꂪ�������Y�ނ̂����A����܂łɔ���ȏ����������v�������̂��B

�@����Ƃ��̏������A�F������̎؋��ȂǂŐ������B

�@�����̐\���o���������c����@�i���������j�́A�F���̂��Ƃ�����\���m��Ȃ���A

�@�u�����̋ꂵ������������Ă��̂́A�卑�̂Ƃ߂ł��낤�B�����g���o���A���o���ɓ�N��v��F�߂Ă�낤�v

�@�ƁA���悤�ɁA���D��ǂ𑗂�o�����B

�@���̕�ɉ��{�͂ق��Ƃ��A�F���͖�肠����悤�Ɋ��ŁA���L�Ǝg�҂����Ɋ��ӏ��n�����قǂł������B

�@�Ɠ����ɁA�ߔe�A�̖�������F���l�����������A�k�̎R���n���ւ����������B

�@�F���D���A�^�V�`�ȊO�ɋ߂Â����A���{�F���ׂĂ������̂ɁA�_�o���ɂȂ����B

�@�����g��s�́A�ߔe�̓V�g�ڂɂ͂���A��������s�����I���ċA�����̂́A�قڈ�N��ł������B

�@���̊ԁA�F����l�́A�k���ł������Ƒ����Ђ��߂Ă���̂������B

�@����Ȃ��Ƃ܂ł��Ă��A�������Ղ́A�F���Ɩ{�y�ɑ厖�ȁA�厖�Ȃ��Ƃ������B

�@���̍����̌�A�F���͑��R��s�Ƃ����̂�u���āA�R�т̊Ǘ��ƂƂ��ɃL���X�g���ƈٍ����̓���̂��ւ��������B

�@���ɂ́A�F�������Ƃ�ԍݔԕ�s�̊ق�ߔe�ɂ���A�w�|�\�܃����x���[�����s�����̂��Ď������A�܂���s�̉��ɁA��a���ڂƂ�������u���āA���������Ē��݈��Ɖ���l�̊Ď��ɂ����点��̂������B

�@�S���A����͂����l�`�������B

�@����l�́A���������̖��Ƃ�����߂����^�����A����Ȏ���炫�Ă���̂������B

�@�������L�i���傤�ق��j�͂��̍��A�O�i���̈�l��i��������j�Ƃ��������ƂɁA���̂悤�Ɍ����Ă���B

�@�u��Â�\���悤�ɁA�킪���͓��i�����j�̌䉶��ŁA���������Ă����B

�@���l���Ɉ����A���܂��A���������i�F���j�ւ̂�����ɂ͂��܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@�O�i���O�́A�悭�悭���̂��Ƃ�Y�ꂸ�ɁA���߂Ăق����v |

�@�~�[�ȎF���ɂ��ڂ�Ƃ��Ȃ���A�����钆���̋@���������Ȃ킸�A�����ɉ���l���̂��Q�������Ȃ��悤�ɐ��������邱�ƁA�Ƃ����ނ���������Ԃ��������t�ł���B

�@���̏��L�����ɁA���̎q�����i���傤����j�����ʂɂ�������A�M���̑����́A�����̂ނ�����������A�₯���N�����҂������B |

����牮���ɖ��悯�̎��q���������Ă���Â��ƁB

���݁A�킸���Ɏc���Ă���B

|

�@���ł������͂炷�̂������A���I���ӗ~�����Ƃ낦�A����l�S�̂����C�͂ƂȂ��Ă������B

�@���̃K�^�K�^�̍��Ɂu�����̗ցv���͂߁A�A��������Ƃ�����l���A����͑҂��]�B

�@���̐l�͂����B���Ƃ̌������Ŗ������ی��i�������傤����j�Ƃ����A������F���ւ̓��g��������N�ŁA�w�₪����A�C�S������A�ł��o������͂܂����炵�������B

�@�ې��̋�u���i��������j���q���悭�������B

�@�u���̒j�͍��ɁA�����т��̉���Ɂw�����̗ցx���͂߂���ŁA����l�������点�邼�v�ƁB

�@�Ȃ����L�̒�A��u�쉤�q���A�����ƂƂ��Ă͕q�r�������B

�@���Y�̂̂тė����������A�����̓��ԏd���i�Ƃ��܂��イ�����F���̎��j�̐i���ŁA�����ɐꔄ���Ƃ����B

�@�܂�A���{���A�����₻�̍�t�n��ƎY�z���w�肵�A�͔|���琻���A�[�i�Ɏ���܂ŁA���d�Ɋē��A�F���ւ̔N�v���̈ꕔ��[�����߂��B

�@��Z�l�Z�N�̂��Ƃł���B���N�ɂ́A�v�Ė�l��Ε����A���������\�҂ŎF���ւ����߂��B

�@�c��̏\�ܖ��҂́A�_������S�҂����\��Ŕ����Ƃ�F���ɋ�O�\�ܖ�Ŕ������B

�@�F���͂���������̎s��ցA�S�҂����莵�A���\��Ŕ����āA����ɂ��������B

�@�������߂��F���́A�����哇�ō��������点���B���̕��@�́A�����ƂЂǂ������B

�@�_����z��̂悤�ɂނ��ł��Đ��������A�S���F���֎����o���̂��B

�@�w�łȂ߂��_���́A���̎w���Ď��l�ɂ��藎�Ƃ��ꂽ�A�Ƃ����قǂ��B

�@����ł́A�����������܂ł��Ȃ������B

�@���̍�����ꔄ���ɂ����Ƃ��A�E�R�����������ꔄ�ɂ����B

�@�E�R���́A�C���h���Y�̐A���ŁA��Ɛ����̓�̎g�����������āA�{�y�ł͔��ɒ��d���ꂽ�B

�@���{�̓E�R���̍�t���O���҂ƌ��߁A�_������͕S�҂ɂ���O�\�l��Ŕ��������A�F���ɂ͈�E���{�̌\����Ŕ������B

�@���ꂪ���s��ł́A��шȏ�A��O�`�l�\�{�ɔ����̂������B

�@�v�����炵�����A���̍����ƃE�R���ŁA���{�͂ǂ��ɂ���������̂������B

�@�@4�@���ɑ�������\�\���ی��i�������傤����j����i��������j�\�\

top

�@���炮��̉���\�\�B

�@�����I�O�A�F���ɔs��A���܂��ɂ��̃V���b�N����ʂ��o���Ȃ�����ɁA�т����Ƃ����S�_�����A������w�����̗ցx���͂߂��ސl�\�\�������҂��ꂽ�̂��A���ی��ł������B

�@���ی��i���傤���傤����j�́A�܂��̖����H�n���q�i�͂˂��̂������j���G�i���傤���イ�j�Ƃ�ꂽ�B

�@�̏��J����l�ɑ��Ƃ���ꂽ��u�쉤�q�Ƃ͉��Â��ŁA�F���̐N�U���N�ڂ̈�Z�ꎵ�N�Y�Y��a�Ő��܂ꂽ�B

�u���~���i����̎n�c�j�Z���̑��A�ی��́A�c������ڂ��傫������ŁA�G����Ƃ�������̒j�̎q�ŁA�ˋC�܂��Ƃ������������c�c�v

�@�Ƃ����ʂ�A�Q���ʂ����N�������B

�@�u����l�ƎF���l�́A�ٖ������u���낤���v

�@���ی��́A���N���ォ��A�F���l�̎x�z�ƎF���ւ̂�����Ƃ��т��Ŗ��C�͂ɂȂ��Ă��铯�E�A����l���݂āA�^���ɍl���ʂ����B

�@�l���܌o�i�����̌ÓT�ށj��{�y�̋L�I�A���t�Ȃǂ����鏑����ǔj���A��̂ǂ�����A����l��ڂ��߂����A��݂����点�邩���A�V�̎g���̂悤�ɁA�l���Â����B

�@���̌��_�́A�u������܂��A���{�l�ł���B�F���Ɖ���͌Z�A��̊W�ł���v�������B

�@�u�ٖ����Ɏx�z����Ă���ƁA�l���Ⴆ�����Ă��邩��A���C�͂Ȃ̂��B

�@���{�l�ł��鎩�o�����ĂA���_�̂悢���ǂ���A�x�����ł���B

�@�����Ȃ��A����l�͓��{�l�ł��������Ƃ�m��Ȃ������̂��H�v

�@�u��������j�A�͂�����Ƃ������̗��j���Ȃ���������ł���v

�@���ی��͂����܂ōl����ƁA�����{�y�ł��w�܂̎�w���i�E�q�̋��������������w�ҁj��Y���V�i�Ȃ�Ԃj�ɁA�����̍l�����A����Ă͂��Ȃ����A�Ƃ����˂��B�\�Z�̂��Ƃł���B

�@�����A�w�ғ�Y�́A�F���ˎ哇�ÉƋv�i�����Ђ��j�̎t�Ƃ��Ď������ɂ��āA��q�����͉���ւ���w�u�`�ɂ��Ă����B��q�͏ی��̍l�����t�̓�Y���V�ɂƂ���A�������������Ă����B

�@�u���ǂ��납�A�S���������l���ł���v

�@����Ɏ��M�����ی��́A���j�̕҂���ƋL�q�ɁA�Ⴋ���������߂��B

�@�@��Z�܁Z�N�A�O�\�l�̎�����͊��������B

�@�@�w���R�����i���イ������j�x�ł���B |

���R���Ӂi���イ������j

|

�@���̂͂��߂ɁA

�@�u����͓��{�ɂ�Ȃ��č�������ꂽ����A�l�Ԃ��܍������̌��́A���ׂē��{�������Ă��Ĕ��B���Ă����v

�@�Ƃ̏����o���ŁA�S���a���ŗ��̐����A���̎��т������߁A�������̊��i�����݁j�Ƃ��āA�����̐����̎Q�l�Ƃ��邽�߂ɁA���ɒ������Ə����Ă���B

�@�������u�������c�i�ɂ���イ�ǂ����j�_�v������ł͂��߂ď����A�E���������鉫��l�ɁA�т����Ƌ������_�̎x�����������̂ł���B

�@����̌���̗��j�w�ғ����[�i�Ђ�������ȁj�����́A���������ōl���������Ƃ́A�ƑO�u�����āA

�@�u���ی��i���傤���傤����j���A�����i�F���̎x�z�j�ɂ����˂��āA�S�ɂ��Ȃ��}���������̂ł͒f���ĂȂ��A�{�y�݂̂Ȃ��Ƃɕ��A���邱�Ƃ��^���̂�����ł���A�Ƃ���[���M�O�������A���̐M�O���т����߂ɂ͐g���������A���������o���L���Ă������Ƃł���B

�@���̐M���́A���Ƃ���o��ɑ������������i�Ă�������j����i��������j���A����F�����B�v�i�����̗��j���j

�@�Ə����Ă�����B

�@�������ɎF���́A����̓��{�������ւ��Ă����B

�@�����������ɁA����͓��{�Ɠ����Ɩ{�ɏ����̂́A��ςȗE�C�����������낤�B

�@���R�����i���イ������j�́A�����A�����I�ɓǂ܂ꂽ�B

�@�����āA����̒m���l�́A��������n�߂��B

�@��Z�ܓ�N�A���ی��͉H�n�i�͂˂��j�n���̑��n���ɂ���Č����̐����ɏ�o�����B

�@���ꂩ��F���ւ̔N���g�̑�������Ȃ��A�u�H�n���G�i�͂˂����傤���イ�j�v�͂���҂��Ƃ����]�������Ă�ꂽ�B

�@��Z�܋�N�A�������ƂŎ邪����A������N�A�ނ͉���Č����肤���g�ƂȂ��āA�F���ɂ����ނ��ˑ�Ȏ��ނ̉������Ƃ���Ă����B

�@���̍��]�˂�������薾���͖��B�o�g�̐����ɂق�ڂ����Ƃ�������ł���B

�@�Z�N��鉤�{���Č����ꂽ�Ƃ��A�ې���u���i��������j���q�́A���ی�����C�ɂ������B

�@�F������͂��łɁu�H�n����낵���낤�v�ƌ����Ă��Ă����B�������ɂ́A�؋����炯�������B |

�ނ����̐l���`������̐}

|

�@��Z�Z�Z�N�A�ې��ƂȂ������ی��́A���M�ƟӐg�̗E���ӂ���āA���̔������肼���A�Ԏ��̉����Č��ɖz�������B

�@�܂��������Ē����̈���A�ނ���O�ꂵ�ďȂ����Ƃ������B

�@������A�ې��A�C�j���Ȃǂ�炸�A�������ƌ����A�A�����ł��܂����B

�@���������ɂ́A���N�̑�s��ł̌�Ԍw��A�v�����q�̍s�����Ƃ��߂āA�����͈����̏��q�����m�������B

�@�j���i�̂�j������A�ޏ��i�䂽���肢���鏗�j�ւ̔���ȏo������������B���b�̕��i�m�s�j���蒼�����A

�@�@��A�w��̎��@

�@�@��A��p�̎��@

�@�@��A���y�̎��@

�@�@��A�v���̎��@

�@�@��A��n�̎��@

�@�@��A���͂̎��@ |

��A�����̎�

��A�q���҂̎�

��A�����̎�

��A�w�Ȃ̎�

��A�����̎�

��A���Ԃ̎� |

�@�u���̂�����|�������Ȃ܂Ȃ��̂́A���̌�p�ɗ����Ȃ��B

�@���Ƃ������ɍ������̎҂ł��A���|�̎҂͖�E�͂��납�A�m�s���^���Ȃ�����A�S���Ă������Ɓv�ƍ��������B

�@���̎��́A�F���A�����Ƃ̐ڏՂɌ��������Ƃ��ł��Ȃ����炾�����B

�@����A���i�����₯�j�̗V��ł���y�n�ׂĔ_���ɉ����A�F���̋����Ƃ��āA�y�n�̊J���J�����ǂ�ǂ�i�߂������B

�@�����āA��������点�A�����̐��Y��啝�ɂ̂����B

�@�u�ߐl���p�i�������悤�j�B�͂����ʂ��ďo����𐧂��v

�@���ی��́A���̌��t���f���āA���Y��������x�o�����߁A�_���������₷�����邽�߁A�n����l�̏���ȁA�_���̐l�v�g�p���ւ��A�܂���l�̎g�p�l�̐����ւ炵�āA�O�ꂵ�Ăނ��ȏo����������������B

�@���I�̎�����������������B����ς炢�A�V���A���E�̗V�ѐl�́A���т�������܂点���B

�@�������Ă܂鎵�N�ԁA���ی��͌����ɓw�͕������āA�����т�����������ɁA�����̗ւ��͂߂���ŁA�������点���B

�@���A�܂鎵�N�ŁA�ނ͔��͂Ă��炵���B

�@�ې����E��`����O�i�����Ă̌��㏑�ɁA

�@�u�����E�ɂ��Ă���A������a�i�F���j�ւ̉��[�̐�����������Ƃ��Ȃ��B

�@��a��x�z���炱�̕��A�\�N�ԂɁA�啪�؍������������A���܂͑S���ԍς��I���A����Ă�������l�̒m�s���A���ƂA���Ă݂ȁA�傢�Ɋ��ł���Ă���Ǝv���B

�@�����A���ʂ̐l�̓�A�O�\�N���̓��������̎��N�Ԃɂ�����̂ŁA�������͂Ă��v

�@�Ə�������A���E��O�N�̈�Z���Z�N�A�܂��\��̎Ⴓ�Ő����������B

�@����̐����w�߂́A�������c��L���ȁu�H�n�i�͂˂��j�d�u�W�v�ɑS�������߂��Ă���B

�@�@���ی��i���傤���傤����j�̎����A�Z�N�ڂɁA����̑吭���ƂŁA������Ăщ�������ɓ������ƌ�����A��i��������j�����܂ꂽ�B

�@��́A���ی��̗c�����Ƃ́A�܂�����蔽�ŁA�\�Z�܂ŕ��o������邭�A�F����������ҌĂ�肳�ꂽ�Ƃ����B

�@�u���O�́A���オ���̂���������A����Ȃ������������Ďm�i���ނ炢�j�̂ӂ�����Ă��邪�A�_��̈�s�����Ċo�����Ȃ��̂�����A�m����Ȃ����B���w�ȕS������邢����҂��v

�@�Ƃ̂̂����A���Ԃ͂���ɂ���A��Ӓ����₵�������Ĕ����A���ꂩ��{�C�ŕ������̂��A�Ǝ����`�ɏ����Ă���B

�@���̍��A���ی��̐���Ōn�}���i���������j�Ƃ����̂����{�ɐ݂����A�_���ȊO�̎m�K�������͎q���ł��n�����ƌւ��Ă����B

�@���A�n�����͌��ی��̍����ʂ�A�ǂ�Ȃɂ������ł����w�҂͍��ɖ𗧂��ʁA�낭�łȂ��ƌ��߂����Ă���̂������B |

��i��������j�̍��������

|

�@��̕�����i���������j�́A�����A���v�Đl�̎q���ŁA��ςȊw�҂ł������B

�@���ی��́u���R���Ӂv�������ŏ������߂��u���R�����v��u����āv�Ȃǂ��L���ŁA��������̑��k���A�����ւ̓��g�Ȃǂ��āA�v�đ��̏d���������B

�@�����A���̕��e�́A���q�̐��i�����Ӑ��^�Ƃ݂Ă��A�{�l�̛@���ɂ܂����Ă����B

�@���q��́A��\���߂������납�珙�X�ɓ��p�����킵�A��w�ɂ����Ă͋v�đ�����ƂȂ��Ă����B

�@��\���̎��A�I��Ē����i�v�D�̒��݊��ɂȂ��ĕ��B�i�����̕����ȁj�ŁA�Γ�̊w�҂Ɩ���钷�V����u�{�͈ËL���邽�߂ɂ���̂łȂ��A�����ꂽ���e���őP�Ɏ��s������́v���Ƌ������A�����Œn���w�A�o�ϊw�Ȃǐ����ƂƂ��ĕK�v�ȁA���w��g�������ċ�������B

�@�A����A���q���h�̎t�Ɍ}�����A���h�̑��ʌ�͑��k������A�₪���O�i���ƂȂ����B |

�����L�r���̒��ɂ��錻�݂̔_��

|

�@�ꎵ��Z�N�A�܂��O�\���̂��Ƃł���B

�@���̑O�N�A������g�e���ƌĂ�Ă������A���h���̍����g��s�Ɠߔe�̖����ŁA�����Ă��������ƒl�i���܂荇�킸�呛���ƂȂ����B

�@�O�i���̂��ꂪ�o�Ă��b���������ł����A����g�e�����o�Ďn�߂Ď��������܂����̂ŁA���ׂĂ̐l���O�i���ɐ������Ƃ����B

�@�O�i���ƂȂ�����i��������j�́A��u���i�������݁j�e���Ƃ��A�L��ȋ�u���̑��n�������˂Ȃ���A�̕��B�Ŋo�������w�́A���s�Ɉڂ����B

�@���w�̍��{���_�́A���̎������Ƃ����B

�@�w���r�i�����j�E�ϓc�i����ł�j�E�������i����������j�x

�@���r�Ƃ����̂́A�r�n���Ђ炢�ĊJ�����邱�ƁA�ϓc�Ƃ́A�_���ɐ������y�n������ӂ肵�āA�_�Ƃ�������ɂ��邱�ƁA�������Ƃ����̂́A�����H���A�܂�͐�̐��H�A��݂𐳂����s�Ȃ����ߒr������A�����[���ɂ�邱�Ƃł���B

�@���̎����A�O���ڂ̒��ŁA��������Ƃ��͂���ꂽ�̂́A��O�̎������Ƃł������B

�@�܂��ߔe�`�̟����i������C������炢�A���H���J���j�ƒ��Q�h�~�̂��߂Ɍ�ݍH�����s�Ȃ��A�C�݂�͌��A�ݕӂɒ��Q�ɋ����X�A���Ɉ��U�i������j��A�т������B

�@�܂��H�n�i�͂˂��j��̑䕗�Ђ̑�×��̂��ƂɁA�������܌�݉��C�H�����w�����A���H�A����������������āA�c���ւ̟����w�������B |

��݁A�����čH���͌��݂����X�Ɛi��ł���B

�i�ʐ^�͖q�`�̖����čH���j

|

�@���̂Ƃ��ȂǍ������h�́A�H��������������Ă��������O�ɏo�Č}���A�����J���˂�������Ƃ�����B

�@���N�̏��䕗�ł��A���т����A�܂����Ƃ肾�ƒn���ŋ����Ă����_�������́A�܂𗬂��Ċ��ӂ����B

�@��͔_�n��R���݂ĉ��A�J���ɂ́A�_�k�Z�p�̌���ƁA�v�搶�Y�w����ړI�ɂ����_�����Ƃ����w������n����l�Ɣ_���Ɍ��z�����B

�@�R�тɂ́A���܂�ɂ��������ȍޖ���|���ŁA�͂��R�ƂȂ����Ƃ���ɐA�т������A�@��������A�R�ѕی�Ɛ����m�ۂɂ̂肾�����B

�@���ɗ͂𒍂����̂́A�s�s�̐l�X�̌o�ϐ�������ł������B

�@�s�s�ł����Ƃ��������Ă���̂́A�g���̂Ђ�����E�̂Ȃ���A�O�j�����������m�K���ł������B

�@���̐l�������A��́A�@�߂Ŏ��R�ɐE��I��ł������Ƃɂ����B

�@����܂ŁA�b�艮�A�����A�ٖD�A�\��A��Ȃǂ̐E�l�ɂȂ�̂��ւ����Ă������A����ŁA���H�Ƃ����B����悤�ɂȂ�A�m�_�H���̕ʂ��n�܂�₪�ẮA���������C��тт�悤�ɂȂ����B

�@���̐l�������A���S���Ƃ������B

�@�܂��m�s�l�ɂ́A�N���̏��Ȃ����Ă����Ԃ��Ő�������̂ŁA�s�ӂ̏o��ɍ��邱�Ƃ��������߁A�͍��i�������j�g�������点���B

�@�������m�s�Ă��o�������A�}�ȕK�v�҂ɗp���Ă閳�s�i�ނ��ی��j���x�ł���B

�@���̏����������э��g���́A����������ōs�Ȃ��Ă���B

�@��i��������j�͂������Ď��\���ŁA���ɑ��Ƃ��č������h�i���傤�����j�������A����o�ς����������A���^�i���傤����j����������̂��A�����̉�������������o�����B

�@�w��̕��ł́A�{�y�̐V�䔒�Ɛe�����������l�Ŏ�q�i���サ�j�w�҂̒������i�Ă�������j�A����̌Ìꎫ�T�u�������W�i�������イ�j�v��Ҏ[�������������i�����Ȃ���ȁj�A���{�w�҂ł͕��~�����q�i�ւ����₿�傤�т�j���ꂩ��u�����g�x��v�̋ʏ钩�O�i���܂��������傤����j�ȂǓV�˂������A���X�Ɛ��݂������B

�@�����㉉����鉹�ȁA�g�x��̂قƂ�ǂ́A���̎���Ɋ������ꂽ�̂ł���B

�@���̕��x�̗����Ƌ��ɔ������ߕ��������A�R�i������j�A�����i�������߁j�A�g�^�i�т��j�͐��I���ɂ߂�悤�ɂȂ����B

�@���|���܂��܂����B���A���܂��܂Ȕ��������|�i�Ƌ��ɁA���������嗳���Ў��q���Ȃǂ����݂�����A���������Ɠ��̔��p�i�����肾���ꂽ�B

�@�����́A�]�ˏ��ƒ����i�v����A�����𗬂��Ȃ���A����œƎ��ɖ���������ꂽ�̂��B

�@���ی��i���傤���傤����j�́A��܂Ɗw��A��܂ƌ|�\�����サ�A���̎��������炵���������A�Ώۂ͎�ɏ�w�K���������B |

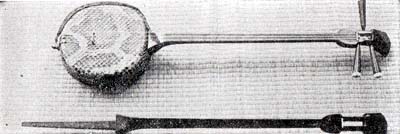

��i��������j����̐����g�D

|

�@��́A����Ɣ��ɉ��w�A��ӂ̐l�X�̐������P�ƈ������Ƃ����B

�@�����Ă����܂ŋv�đ��̐�y�A�Ӗ��e���̓�̕��ƂȂ�ʂ悤�A�����̐������s�Ȃ��A

�@�u�����Ƃ͋�������Ŕn�𑖂点��悤�ȁA��ςނ����������̂��v

�@�ƌ�i�ɏ����c���Ă���B�i�����A�l���͓�\���������B�j

�@��́A�ꎵ�Z�l�N�A���\��܂Œ������������̒����������c�����B

�@�Ȃ��ł��u���i�ЂƂ�j����v�́A�א��҂ɉ���̂ނ������������̂����������Ă��邵�A�u�����v���́A��u���O�̂܂���ׂ�������V���L����A��X�A��͐l�X�̋��ȏ��ƂȂ����B

|

�@��̎���A�����邲�ƂɁA����̐l�͌����B

�@�u��ɂ�����B��Ȍ�͎l�l�̎O�i���v�Ɓ\�\�B

�@����́A��̂̂�����������A������x�ӂ肩���낤����Ȃ����A�����ĎO�i���́A��̋����Ƌ��ɕ��߁A�Ƃ����Ӗ��ł���B

�@�������A����̃��l�b�T���X�Ƃ����B

�@���̖��ɑ��Ȃ����ƁA����ւ͋ߑ�̑����ƁA�F������̈ېV�̔g���A������������̂ł���c�c�B |

����̎O����

����������̒����i�g�^���т��j

|

|

�g�x��

|

top

��������������������������������������������������������������������������������

|