|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5

6 7

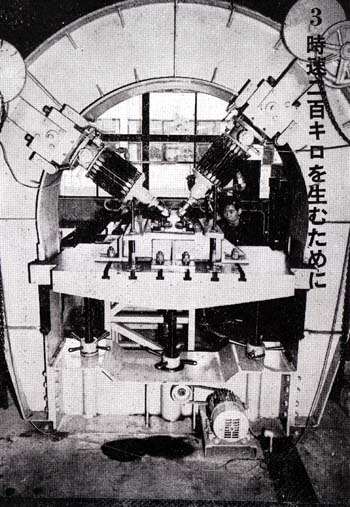

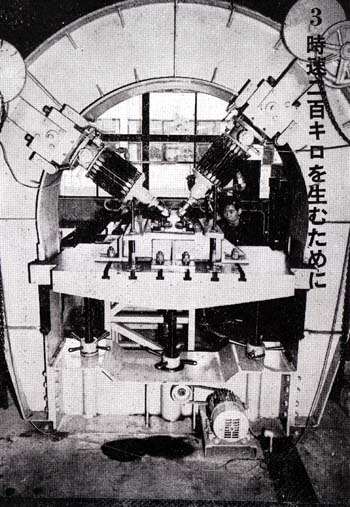

3�@������S�L���ނ��߂�

|

�����������w�̖k���ɂ���S���Z�p������

����͐V�����J���̂��߂ɐV�z���ꂽ

1 �S���Z�p������ top

�@�V�����ɏ������������T�Ԍ�A�l�͓S���}�j�A�̗��ԌN���������āA�ꏏ�ɍ����w�̖k���ɂ���S���Z�p�������Ɍ��w�ɍs���܂����B

�@�V�����̒��ŁA�������A

�@�u�����Ƃ��킵�����ׂ���������A�S���Z�p�������ɍs���Ă����B�v�@�ƁA�l�ɏЉ��������Ă��ꂽ����ł��B

�@�l�����̓������ꂵ����������ǂ��A���ԌN���A��ςȂ��ꂵ���������ɂ���������܂���B |

|

�S���Z�p�������̓S�����i�̔�J�����@

|

�@�������̍����w�ō��d������A�w���ɂ�������A�S���Z�p�������͂�������ܕ�����́A�킩��悢�Ƃ���ɂ���܂����B

�@�n�C�J���ȓS�̖傪����A�Ő����X�Ƃ��Ă��āA���̂ނ����ɍ����z�e���̂悤�Ȕ������܊K���Ă̐V�z�̃r��������܂����B

�@�����Ԃ�L���~�n�ł��B���Ƃł�������A��\�������[�g��������Ƃ������Ƃł����B

�@��K�̉��ڊԂɂƂ�����A���������܂�ɂ����h�ȑ傫�ȕ����Ȃ̂ŁA��l�Ƃ��������\���\�����Ă���ƁA�܂��Ȃ����������āA�w�̍����g�Ȃ�̂����a�m���͂����Ă��܂����B

�@�u���A���������̏������ł��B�v

�@�j�R�j�R���Ȃ��炠��������̂ŁA�l�����ԌN�������s���ɂȂ��āA�Ă��˂��ɂ����������܂����B

�@�u�����A�炭�ɂ����Ă��������B�����Ƃ�����悭���Ă���܂����ˁB�c�c���Ȃ������͓S�������D���ł����H�v

�@�u�͂��B��D���ł��B���ɂ��̗��ԌN�̓N���X��̃}�j�A�Ȃ�ł��B�v

�@�l�������Ɨ��ԌN�́A���i�āj��ē��������܂����B

�@�u���{�͓S�������B���Ă��邵�A�S�����Љ�ɕ����g���͑傫������A�N�����̂悤�ɓS���̍D���Ȏq���������Ƃ͑�ς��������Ȃ��Ƃł��B�c�c�Ƃ���ō����́A�ǂ��������Ƃ�����ׂɂ���ꂽ�́H�v

�@�u���C���V�����̂��Ƃł��B�v

�@�l���A�����܂����B

�@�u�����A����ς�ˁB�V�����́A�N�������炢�̎q�̂������ŁA�ƂĂ��l�C������悤�ł��ˁB�����Ɍ��w�ɂ���l�́A�݂ȐV�����̂��ƂׂĂ����܂��B�c�c�V�����ɂ͏��܂������H�v

�@�u�n�C�B�����̂������A��������ƈꏏ�ɁA�g�Ђ���h�ŁA�V���܂ōs���Ă��܂����B�v

�@�u�l�́A�g�����܁h�ŁA�M�C�܂ōs���܂����B�v

�@���ԌN���A�����܂����B

�@�u����͂悩�����B�ǂ��ł��B���Ă��ȏ��S�n�������ł��傤�B�v

�@�u������S�L���Ƃ����̂��A�R�̂悤�ł����B�܂�ŁA�Ƃ̒��ɂł�����悤�ł����B�v

�@�l�́A�������̂܂܂������܂����B

�@�u�V�����̑����Ə��S�n�̂悳�ɂ́A�O���l���A�݂Ȃ��ǂ낢�Ă��܂��B

�@���̂ق��A���S�ɉ^�]����Ƃ������Ƃɂ��A�S���Z�p�������͂����Ԃ���������ł���B�v

�@�u�ǂ����ĐV����������悤�ɂȂ������ɂ��ẮA�l�A��������A���낢�낫���܂�������A�����́A�ǂ�ȍH�v�����ĐV�����𑖂点�����Ƃ����A�Z�p�I�Ȗʂ̂��b�������������������B�v

�@�u��낵���B�����������܂��傤�B

�@�����������Ȃ邪�A�����S���������ɂȂ�����A�N�����A�����Ƃт����肵�Ă��܂��܂���B

�@����͓��{�̓S���Z�p�̐��i�����j�����߁A���{���̓S���Z�p�҂��l�ɂȂ��Ď�g�A���̂����������Ɠw�͂̏W�ςȂ̂ł��B

�@�V�������������Ĉ꒩��[�łł������������̂łȂ����Ƃ��A�悭�킩��ł��傤�B�c�c

�@�ł́A�V�������݂ɒ��ڊW�����Z�p�҂���т܂�����A���炭���܂����������B�v

�@�����ď��������͔鏑����сA���̐l�ɉ������������܂����B

�@�܂��Ȃ��A�J�[�L�F�̍�ƕ��𒅂��l����l�A�����ɂ���Ă��āA�����������͂���ň֎q�ɍ������܂����B

�@�₪�Ă��̂����̈�l���A�l�����ɂނ����āA�����Ђ炫�܂����B

�@�u���́A�V�����̎ԗ��ƃ��[���̂��ƁA����ɁA���S�^�]�̂��Ƃ��A�����ɂ��b�����܂��B

�@������Ă��炠����̐l�ɁA���ݍH���Ɋւ��邱�Ƃ�b���Ă��炢�܂��傤�B�v

�@�l�����́u���肢���܂��B�v�ƒ��J�ɓ��������܂����B

�@���ꂩ��A�l�����́A�������Ńm�[�g���Ђ炫�A�y�����Ƃ�܂����B

2 �X�s�[�h�̗��j top

�@���C�����̃X�s�[�h�A�b�v�̗��j�����Ă݂�ƁA������\��N�A���C�������S�ʂ����Ƃ��̓����`���Ԃ̕��ϑ��x�́A�O�\�L���ł����B

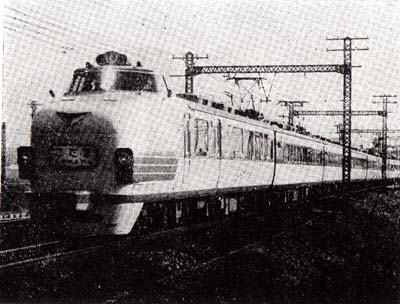

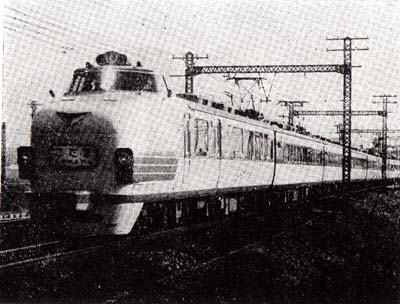

�@���ꂪ�\�l�N��̓��I�푈�̍��ɎO�\��L���ɂȂ�A�吳�\��N�̊֓���k�Ђ̂���Ɍ\�O�L���A���a��N�O�߃g���l���̊J�ʂɂ���Ď��\�L���܂łЂ��������܂����B

�@���̌�A�펞�ɂȂ����̂ő��x�͒ቺ���܂������A���a��\�ܔN�ɂ���ƑO�̃X�s�[�h����߂��A���a�O�\��N�S���d���̊����ɂ���Ď��\�l�L���ɁA�܂����a�O�\�O�N�r�W�l�X���}�����܍��̓o��ɂ���Ĕ��\��L���ɁA����ɏ��a�O�\�ܔN�����`���ԘZ���Ԕ��A���ϑ��x���\�Z�L���i�ō��S�\�L���j�ɂ܂ł�����A���݂ɂ������Ă��܂��B

�@�������A�u�r�W�l�X���}�v�̊Ŕ������Ă͂��Ă��Г��Z���Ԉȏォ�����ẮA�����`���ԁA���A��Ŏd�������Ă���Ƃ����킯�ɂ͂����܂���B

�@�ǂ����Ă�����������Ă��܂��܂��B���{�̓�咆�S�n����A��̋����ɂ���ɂ́A�Г��O���Ԃ̍�����ʋ@�ւ��A���ЂƂ��K�v�ł��B |

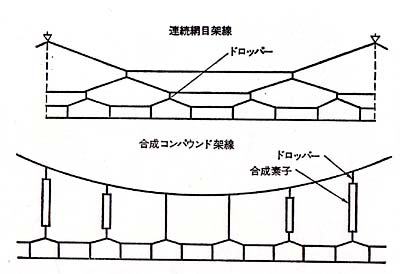

���C�������������鋌�����܍�

|

�@���̓_�A��s�@�͓����`���Ԃ��O���Ԉȓ��ł炭�ɂƂׂ܂����A��������s�@�͓r���̓s�s�̐l�ɂ͗��p�ł��Ȃ����A�܂��A���\�͂��A���s�s�̑����̗��q���͂��Ԃɂ͂��܂�ɂ����������܂��B

�@�ł͎����ԂȂ�ǂ����Ƃ����ƁA�����Ԃ͂����Ƃ������ꂽ�������H�ł��A�ō������S�L�������������ł��B

�@�A�����J�Ŕ��B���Ă��钷�����o�X�ł����ώ������\�L���ŁA�ݗ������}�́g�����܁h���ł��B

�@�����������ƂɂȂ�ƁA�����`���Ԃ���A��ł����ʋ@�ւƂ��ẮA�S�����ق��ɋ��߂���̂��Ȃ��Ȃ�A�����ɁA�V���������݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����C�^�����肠�����Ă����̂ł����B

�@���̌���V�����̂��߂̉ː������Ԃ��A���a�O�\�ܔN�A���k�{���̕�ώ��`�F�s�{�ԂŕS�Z�\���L���������A����ɓ��N�\�ꌎ�A���C�����̋��J�`���}�ԂŕS���\�܃L���������܂����B

�@����������O�̐��E�L�^�ł����B

�@���ꂩ��͍L�O�ɂ��V�����̎��^�]�Ԃ̋L�^�ƂȂ�A���a�O�\���N�\���A���f�����ōŏ��̓�S�L�������݁A����ɏ��a�O�\���N�O���A��S�\�Z�L���̋L�^�������܂����B

3 ���[���̕� top

�@�S���́A�S�̃��[���̏��S�̎Ԃ������ʋ@�ւł��B

�@���߂�ꂽ���[���̏�ȊO�𑖂邱�Ƃ��ł��܂���B

�@����ɂ������āA�����Ԃ́A���s�͈͂ɂ�Ƃ�̂�����i���H�j�𑖂�A�D�������Ƃ�Ƃ�̂�����i�C�j�𑖂�A��s�@�ƂȂ�ƁA�����Ƃ����Ǝ��R�ȋ�Ԃ��т܂��B

�@�����ł����́A�s���̎��R�Ƃ����_�ł́A�ǂ���S�����܂����Ă��܂��B

�@��������ʂ̈��S�Ƃ����_�ł́A�������Ęe���ɂ���邱�ƂȂ�����S������ԂŁA���̈��S���̂��߂ɗ���̏�蕨�Ƃ��āA�����Ƃ��������������Ƃ��ł��܂��B

�@���ꂪ�S���̗��_�ł���܂����F�ł��B

�@�����ŐV�����S���������ꍇ�A�ǂ̂悤�ȃ��[���̏���ԗ��𑖂点�邩�Ƃ������Ƃ����̖��ƂȂ�A�V����������ɂ������Ă��A�܂����̋c�_����o�����܂����B

�@���O�������S���ɂ͑ʖڂ��Ƃ������Ƃ́A�������łɂ悭�킩���Ă��܂����B

�@�ł́A�ǂ̂��炢�̕��̃��[���ɂ��邩�H

�@������Z�t�����͂��낢��Ȋp�x����l�������܂����B |

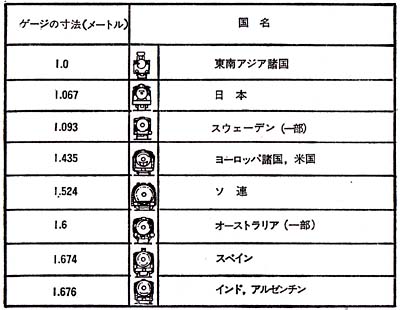

���E�e���̓S���̃��[���̕��i�Q�[�W�j

|

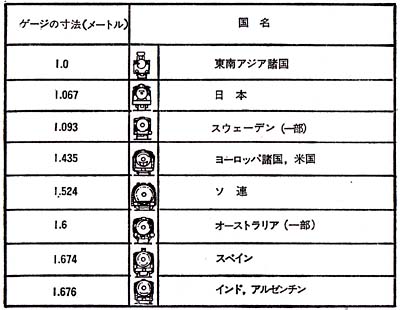

�@���E�̓S���̃��[���̕��́A���}�̂悤�ɂ��낢�날��܂����A���[���b�p��A�����J�Ŏg���Ă����E�l�O�܃��[�g���̂��̂����|�I�ɑ����B���I�ɂ͂����W���O�i�X�^���_�[�h�E�Q�[�W�j�Ƃ�сA������L�����̂��L�O�A�����苷�����̂����O�Ƃ��ł��܂��B

�@�i�����Ƃ��킪���ł͍��S�Q�[�W���L�����̂����ׂčL�O�Ƃ��ł��܂������B�j

�@�����ŊW�҂́A�V�����̃��[����W���O�ɂ��邩�L�O�ɂ��邩�A���邢�͂����Ǝv�����đ傫�Ȓ��L�O�i���Ƃ��ΎO�`�l���[�g���j�ɂ��邩�ŁA���܂��܂ȋc�_���������킵�܂����B

�@���L�O�́A���݂܂łǂ��̍��ɂ����p������Ă��܂���B

�@���̒��L�O�́A�v���葬������ɂ́A�v����L������Ƃ����l�������ŁA���[���̕����L���Ȃ�Ȃ�قǎԑ̕����L���Ȃ�܂�����A�T�[�r�X�ʂ����コ��A�A���͂��O�b�Ƃӂ��܂��B

�@�����ŁA���̂������̒��L�O��^���Ɍ������悤�Ƃ����l���o�܂����B

�@�������L���Ԃ́A�d�ʂ��d�����̂��ߔn�͂��������Ȃ���Ȃ�܂��A���H���������Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�g���l�������ăo�J�ł������̂�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��傤�B

�@����ɋZ�p�I�ɑS�����J���̕���Ȃ̂ŁA������Ȃɂ܂ő�������n�߂Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�Ƃ��낪�V�����́A��ʓ�����̂��߂ɁA�ܔN�ȓ��Ɋ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������������̂ŁA�̂�т肵�Ă����Ȃ��̂ł��B

�@�����ł��łɎ����ꂽ�Z�p�����P���Ă����̂������Ƃ��悢�Ƃ����ӌ��������Ȃ�A���̂悤�ȋc�_�̒��ŁA���L�O�_�͏����Ă������̂ł��B

�@�������čŏI�I�ɂ́A��E�l�O�܃��[�g���̕W���O�ɂ��������̂ł����A�W���O�ł悢�Ƃ����l���̂��ǂ���́A�����^�]�ɕK�v�ȏ������́A�W���O�ł��\���ɂ������邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł����B

�@��S�\�L���͂����邵�A���s���̈�����悢���A��ԊԂ̊Ԋu���߂đ��点��A�A���͂��܂��\���ł��B

�@����ŐV�������݂̑��i�K�����܂����̂ł����B

4 �ǂ�ȎԂɂ��邩 top

�@���[���̕������܂�ƁA���͂��̏�ɁA�ǂ�ȎԂ𑖂点�邩�̋c�_���͂��܂�܂����B

�@���͕����Ƃ��ẮA���C�A�d�C�A���R�@���i�f�B�[�[���Ȃǁj������A�����̓K�X�[�^�[�r���A���q�͂��\�z����܂��B

�@�܂��A���͂���Ԃ̍őO���ɏW������@�֎Ԏ����A���͂��e�ԗ��ɕ��U����d�Ԏ��������߂�K�v������܂����B

�@�������l����ɂ������āA���̏����ƂȂ����̂́A�����^�]�̎ԗ��͌y�������ق����悢�Ƃ������Ƃł����B

�@�y����X�s�[�h�������邵�A��~������̂��炭�ł��B

�@�����ł��낢�댤���������ʁA���͂��S�ԗ��ɕ��U�����d�Ԃ��f�B�[�[���Ԃ��Ƃ������ƂɂȂ�A�o�͑��u�S�����Ԃɂ��������ރf�B�[�[���Ԃ����d�Ԃ̂ق����A�����Ƃ悢���낤�Ƃ������ƂɂȂ��āA�Ō�ɓd�ԂƂ��܂����̂ł��B

�@�������d�Ԃ́A�d���{�݂��ː����̑��A�n��{�݂Â���ɂ�������̂����������錇�_������܂����A������g�p��������Ώ\�����Ƃ��Ƃ��ł��傤�B

�@���܁A�V�����̐��H������ƁA�S�������ː��̒����A����܂ł̓S���̂��̂�肸���ƍׂ����ƂɋC�Â��ł��傤�B |

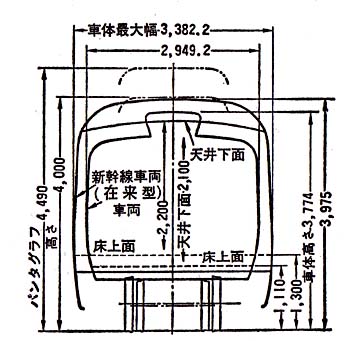

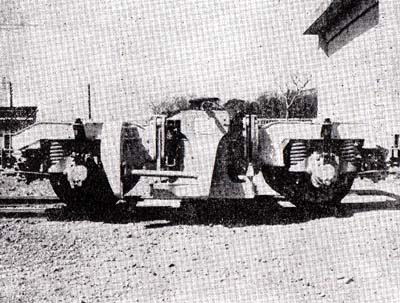

�V�����ƍݗ����̎ԑ̂̕�

|

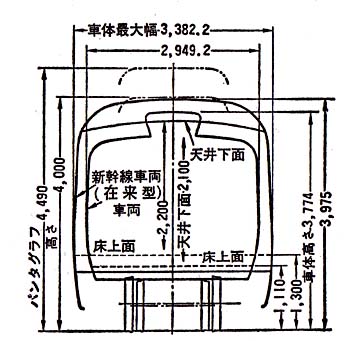

�@����ł͂����đ��v���ƐS�z�ɂȂ邭�炢�ł����A���͂��̂Ƃ��肠��ň��S�Ȃ̂ŁA�ԗ����]���̂��̂�肾���Ԍy���Ȃ��Ă��邩��ł��B

�@�ԑ̂̕��́A�ł��邩����傫�����悤�Ƃ������ƂɂȂ��āA���E���肬��̎O�E�O�����[�g���Ƃ��A�W���O�ł͐��E�ł����Ƃ��L�����̂ƂȂ�܂����B

�@�i���Ă̕W���B�ł͎O���[�g�����x�A�\�A�̍L�O�ł��O�E�ꃁ�[�g�����x�B�j

�@�܂��A�ԑ̈ꗼ�̒����́A��\�܃��[�g���ɂ��܂������A��������E�ł����Ƃ������ق��ɑ����܂��B

5 ��C�̒�R top

�@�����^�]�̂��߂ɂ́A��C�̒�R�Ƃ���������A���Љ������Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�݂Ȃ���A���傫�����E�ɂӂ��Ă����Ȃ����B��̂Ђ�ɂ͂����蕗��������ł��傤�B

�@���̂��炢�ł���C�̒�R����̂ł�����A��S�L���A��S�\�L���Ƃ����҃X�s�[�h�̓d�Ԃ����R���ǂ�قǂ̂��̂ł��邩�A���悻�z���ł��邾�낤�Ƃ������܂��B

�@����͂�����s�@�����C��R�ɂ��������̂ł��B

�@��C��R�̖��́A����d�Ԃɂ͂ނ����Ă���������Ƃ߂悤�Ƃ���̖͂�肪���ł����A�ق��ɂ���Ԃ����ꂿ�����Ƃ��ɂ�����ނ����̂��ƁA�ʉߗ�Ԃ��v���b�g�z�[���ɂ���l���ӂ��Ƃ���������Ȃ����ƁA���H�e�̕ې��v���ɂ܂����ނ����ꂪ�����邱�ƁA���̂ق��g���l�����̖�蓙�ɂ��āA���낢�뒲���������Ȃ���Ȃ�Ȃ���肪�R�قǂ���܂����B |

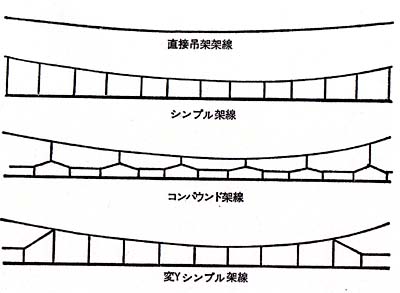

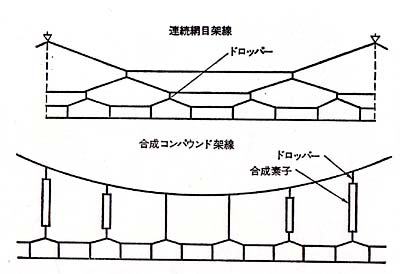

��C�̒�R������ׂ����

|

�@���S�̋Z�p�w�͂��̓���Ǝ�g��ŁA���鎞�͏Ó�d�Ԃ��g���Ď������A���鎞�͖͌^�̃g���l�����g���Ď������āA��������������Ă����܂����B

�@���̌��ʁA��Ԃ����ꂿ�����Ƃ��ɂ�����댯�ȕ��ɂ������ẮA��Ԃ̊Ԋu�����\�Z���`����悢���Ƃ��킩��A�܂����H�e�̐l����Ԃ��甪�\�Z���`�͂Ȃ�Ă���A�����\���[�g�����x�ň��S�Ȃ��Ƃ��킩�����̂ł��B

�@�ԗ����̂����C��R�̖��́A���Ԃ������Č����������˂��A���������i�l�H�I�ɋ�C�̗���������Č�������g���l���^�̑��u�j�����肩�����ꂽ���ʁA��C��R�������Ƃ��ɂ��������^�̎ԑ̂��l�Ă���܂����B

�@����ɁA�ԗ��̘A�����̊O���ɖy�i�ق�j�����A�����̑��ʂɂ������X�J�[�g�����āA��C���Ȃ߂炩�ɑ��ʂ𗬂��悤�ɂ��܂����B

�@�܂��A�]���̎ԗ��Ȃ�A�݂ȉ����̏�ɂƂт����Ă����C���a���u�������̉��ɂ����߂āA�������ė�ԑS�̂��A�����Ƃ���C�̉e�����ɂ����t���^�o�R�^�ɂ����̂ł��B

�@�Ƃ���ŏ��a�O�\���N�O���A���f�����Ŏ��������p�̎ԑ̂𑖂点���Ƃ���A�����ɂ����ň�A�߂�ǂ��Ȗ�肪������܂����B

�@����̓g���l����ʂ�Ƃ��ɁA�����c�[���Ƃ��邱�Ƃł��B

�@����łȂ��A�����������c�[���Ƃ���̂ł��B

�@�V�����̓g���l���������̂ŁA����͑�ς��Ƃ������ƂɂȂ�A����ĂĂ����h�~���錤�����n�߂��܂����B

�@�܂��V��̊��C���ƁA���̑��̖ڂɌ����錄�Ԃ�S���ڒ��肵�āA����ő��v���낤�ƃg���l���ɂ͂�������A���������ɂȂ����Ă��܂���B

�@�ǂ������������Ƃ����̂ŁA�����͂���ɓV��S���Ƀr�j�[�����ăe�X�g���܂����B

�@����Ƃǂ��ł��傤�B�g���l���ɂ͂������u�ԁA�V��S�̂���ɂ����������A�܂��A���Ƃɂ��ǂ�܂����B

�@�g���l���ʉߒ������̉^�������肩�����܂����B���̊����ƁA�V��̓����́A���S�Ɉ�v���܂��B

�@�V��̖ڂɌ����Ȃ��悤�Ȍ��Ԃ����C���o���肵�Ă������Ƃ������������̂ł����B

�@�����œV����������ƊO�ŋC���ɂ��邱�Ƃ��K�v���Ƃ킩��A�ԑ̂��C���ɂ���ƂƂ��ɁA�����̋��ɂ����C������Ə����̔r�C�����A�g���l���ʉ߂̂��тɁA�����I�ɕ܂�悤�ɂ����̂ł��B

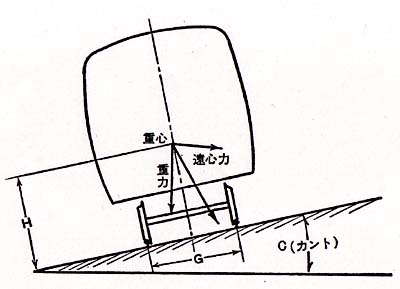

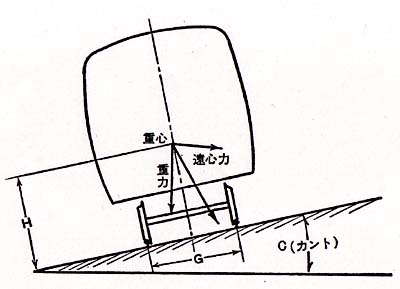

6 �J�[�u�ƌ��z top

�@�Z�p�w�́A�y�؍H�����͂��߂邽�߂ɁA���H�̕��̌�����������܂������A����Ɠ����ɐ��H�̋Ȑ����a�i�Ȃ���̓x�����j�ƁA���z�i�X�̓x�����j�̊���A���肵�Ȃ���Ȃ�܂���ł����B

�@�����ő��邽�߂ɂ��A������Z�����邽�߂ɂ��A���H�͒����ł��邱�Ƃ��]�܂������Ƃ͂����܂ł�����܂���B

�@�������A���ۂ̒n�`���l����A�ǂ����Ă��J�[�u�̂͂��邱�Ƃ͂������܂���B

�@�����ŁA��S�\�L���̑��x�����Ƃ��Ȃ��ʼn^�]�ł���悤�ɋȐ����a����������A���ǁA�V�����̋Ȑ��͌����Ƃ������a���ܕS���[�g���ȏ��Ƃ��܂����B

�@����͔��a���ܕS���[�g���ł������~�̃J�[�u�Ƃ������Ƃł��B�i�ݗ������}�����܌^�d�Ԃ̍ō����x�S�\�L���̂Ƃ��̋Ȑ����a�͐��S���[�g���B�j

�@�������p�n��n�`�̊W�ŁA�����t�߂ƔM�C�t�߂����́A�����菬���Ȕ��a�ƂȂ�܂����B

�@���̂��߂��̋�Ԃ����A���x�����Ƃ��ĉ^�]���邱�Ƃɂ����̂ł��B |

�J�[�u�ł̏d�͂̂����肩��

|

�@���z����邢�ق����悢�̂ŁA���߂͍ݗ��̓��C�����Ɠ��l�ɐ番�̏\�i�烁�[�g���ŏ\���[�g���̍������ς�邱�Ɓj�ȉ��ɂ��悤�ƍl���܂����B

�@�������A���H���܂������ɂ���ƁA�ǂ����Ă���������邱�Ƃ��ł��܂���B

�@�����邭���邽�߂ɂ́A�y���������A���y�������肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�H��������Ȃ�܂��B

�@�K���d�ԕ����͌��z�ɋ����̂ŁA���̌��番�̏\�܂܂��i��L���ȓ��̒����̌��z�ł͐番�̓�\�܂Łj�F�߂邱�Ƃɂ��܂����B�i�����k���V�������݂̎��A�O�X���̌��z�̂��ߐ番�̎O�\�ɉ���j

�@����Ŋփ����t�߂Ȃǂ̎R�n�̃��[�g�I�肪�e�ՂɂȂ�܂����B

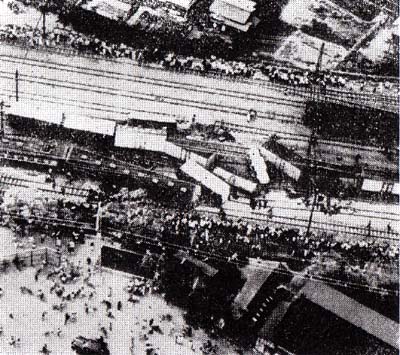

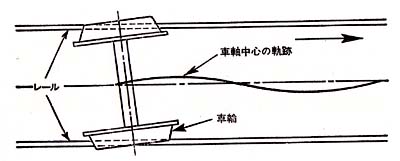

7�@�O���̉��� top

�@�ԗ������[���ɕ��������߂��Ȃ���A���S�ɂ������U�������Ȃ��A���S�n�悭����邽�߂ɂ́A���[���Ǝԗւ̊W�����ɏd�v�ł��B

�@�ԗւ͈�x���[���̏�ɏ������A���Ƃ͂����ǂ�Ȃނ�����đ����Ă����v�Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�����ɁA�����킸���̋����������Ă��A���낢��傫�Ȗ�肪�Ђ���������̂ł��B

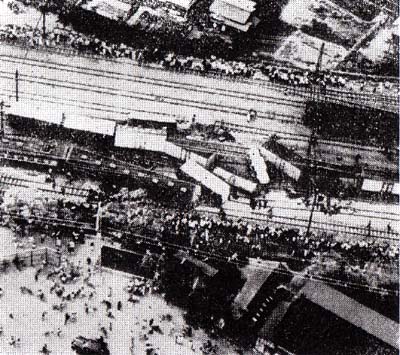

�@���a�O�\���N�\�ꌎ�A���l�s�ߌ���̓��C�������H���ݕ���Ԃ��E�����A����ɉ��{����Ƌ��l���k���̓d�Ԃ����X�ɏ�肠���ĎO�d�Փ˂��A�S�Z�\��l���̎��҂������Ƃ�����S����������܂����B

�@���̌����́A�ݕ���Ԃ̒��̂���ݎԂ̎ԗւ��A���[�����畂����������炾�낤�ƌ����Ă��܂����A�Ђ���Ƃ������ƂŁA����Ȃӂ��Ɏԗւ����[�����畂����邱�Ƃ�����킯�ł��B

�@���̗��҂̊W���悭�������邱�Ƃ͂ƂĂ��厖�Ȃ��ƂȂ̂ł��B

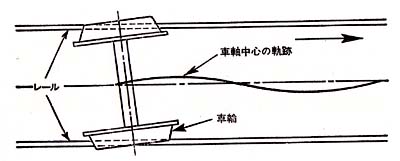

�@�ԗ������[���𑖂�Ƃ��A���[���ɋ����������Ă��U���������A�܂��ԗ����̂̍\�����炭��U����������܂��B

�@�����Ă��̐U���ɂ́A�㉺�U���ƍ��E�U��������A�㉺�U���͎Ԃ̑��x��������x�����Ȃ���܂���łȂ��Ȃ�܂����A���E�U���͑��x�Ɩ��ڂȊW������A������x���x��������ƁA�}�Ɏԗ����֍s���i�������ǂ������[���̏���ԗւ��ւ̂悤�ɃN�l�N�l���Ȃ��炷���ށj���������܂��B

�@���̎֍s���̔����͍����^�]�ɂƂ��čő�̏�Q�ŁA�V�����ł͓��ɂ��̎֍s���̖h�~���A�d�v�ȉۑ�̈�ƂȂ�܂����B

�@�U���h�~�̂��߂ɂ́A�O���i���[���E���E�����Ȃǁj�̍\���Ɛ������悭���A�܂������ɂȂ��Ă��֍s�����������Ȃ��Ԃ����邱�Ƃ��K�v�ł����A����͌��t�ł����̂͂₳��������ǂ��A��������̂͂������Ăނ��������̂ł��B |

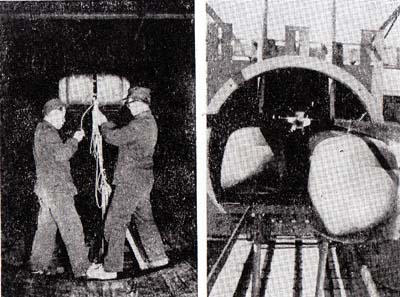

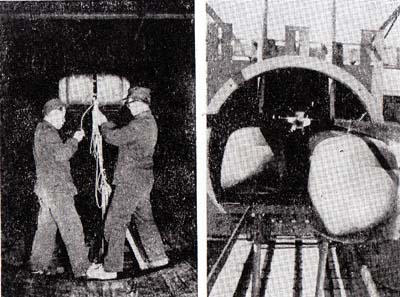

�ߌ��̎O�d�Փˎ��̌���

�E�������ݎԂɓd�Ԃ��˂�������

�ԗւ̎֍s��

�ݎԂ͒E�����₷���̂ŁA���g���l���ł͐V�����𑪓x�������Ă���

|

�@���[���b�p��A�����J�Ŏ��^�]�ł͓�S�L����������S���𑖂点�邱�Ƃ��ł��Ă��A��������p���ł��Ȃ������͉̂����������O���̖��������������ł��B

�@�����ō��S�ł́A�悢�ԑ�����邱�Ƃ����邱�ƂȂ���A�悢�O�������邱�Ƃɂ��S�͂��������܂����B

�@�܂������^�]�ɂ�����O���̐v�Ƃ��ẮA���[����傫�����邱�ƁA���[���Ɩ��Ƃ̊Ԃɂ͂��ދO���p�b�g���_�炩�����邱�ƁA����傫�����邱�ƁA�����i�����̂��Ɓj���������邱�ƂȂǂ��l�����܂��B

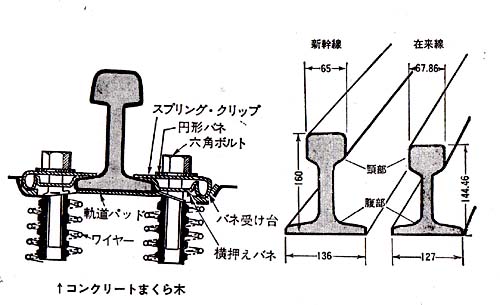

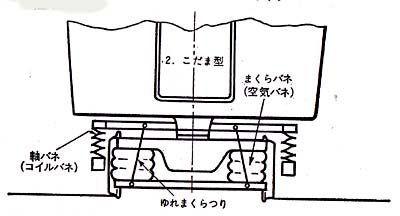

�@�����Ń��[���͉E�}�̂悤�ɂ��܂����B

�@���̃��[���͈ꃁ�[�g��������\�O�E�O�L���i�]���̂��̂͌\�L���j�̏d���ŋO���̋����̂����݂����������邽�߂ɁA�c�܂��̌������O�\�p�[�Z���g�����Ă��܂��B�@�����i�����ԁj�ƕ����i�ӂ��ԁj�̂ւ��݂̔��a���傫�����A���[���̒�̕����]�����傫�����܂����B |

���[���̑傫���Ƃo�b���̒������@

�����L�O�ɂ��������ō������ł����̂ł͂Ȃ��B

|

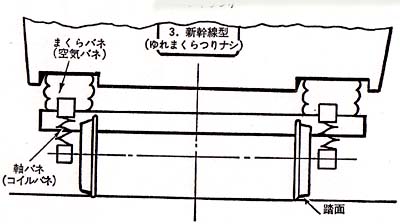

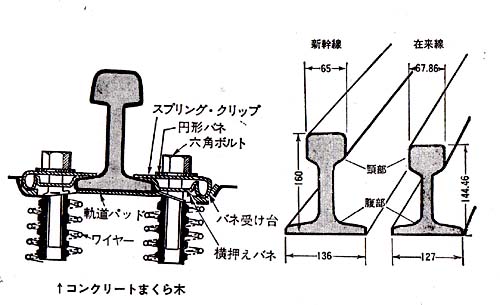

�@���͋��ƕ���_�i���[���|�C���g�j�̕������̂����Ăo�b���Ƃ���R���N���[�g�����g�p���邱�Ƃɂ��܂����B�@����͖��̒��ɁA�s�A�m�����|�_����ꂽ���̂ŁA��Ԃ̉d�ɂ������āA�\����R�ł���悤�ɂȂ��Ă�����̂ł��B

�@���̒����͓�S�l�\�Z���`�A�d���͓�S�Z�\�L���ŁA���O�̂��̂��l�\�Z���`�قǒ����A��S�\�L��d���Ȃ��Ă��܂��B�@���[���ɒ��ߕt���鑕�u�́A�}�̂悤����d�e���������Ƃ��܂����B

�@��d�Ƃ����Ӗ��́A���[���̉��ɃS���̋O���p�b�g�������A����Ƀ��[������������̂ɃX�v�����O�E�N���b�v��p���āA�ォ�����������e���I�ɋ�����ł��B

�@����ɂ���āA�ԗ�����̐U�����z�����A�O���̋�����������̂��ӂ����܂��B

�@�����ɂ͂���������p���A���̌����̓��[���̒�̈ʒu����͂����ĎO�\�Z���`�ȏ�Ƃ��܂����B

�@�܂������̕����A�]�����̂��̂�荶�E�e�\�Z���`���L�����܂����B |

�o�b���i�O���~�ݒ��j�\�\�s�A�m������̃R���N���[�g����

|

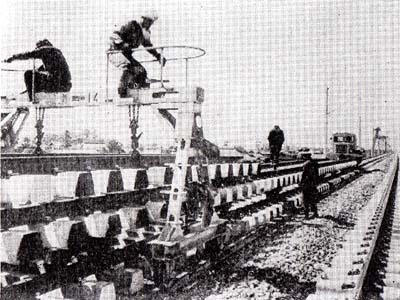

�@���̂悤���V�����̋O�����A�]���̂��̂���i�Ɖ������܂������A����Ƀ��[���̍\���ɂ����܂��܂ȍH�v�����炵�܂����B

8 �V�������[�� top

�@�D�Ԃɏ��ƁA���̉�����K�^���E�S�g���A�K�^���E�S�g���ƂЂ�����Ȃ��ɉ����������Ă��܂����A����͂����܂ł��Ȃ����[���̌p���ڂ��ԗւ��ł��ł��B

�@�����Ă���́A�����ɂ��D�ԗ��s�̋C�����������A���������Ȃ����������ɂ��������݂܂��B

�@���������[���̌p���ڂ́A�O���\���̍ő�̎�_�ł��̕����Ń��[�����܂ꂽ�茇�����肷�邱�Ƃ��悭������܂��B

�@�܂��O���̋����̂����݂��A���̕������傫���̂ł��B

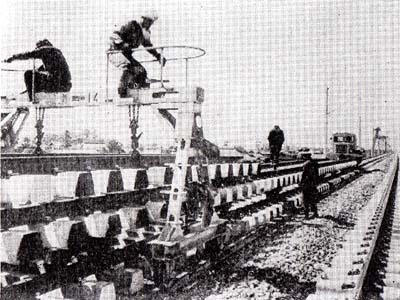

�@�����ŐV�����ł́A��{���E�܃L�����[�g���̃����O���[�����̗p���܂����B�i����ł���ɗn�ڂ��ĂȂ��j

�@���[����������Β����ɔ�Ⴕ�āA�p���ڂ����Ȃ��Ȃ�͓̂��R�ł��B

�@���[���͎l�G�̉��x�ω��ɂ���āA�����L�т����݂��܂����A���[���ɂ���������ߕt���A����ɂ��̖����łł��邾���ړ����Ȃ��悤�ɂ��Ă����A����Ȃɋ����͐����܂���B

�@�ǂ�Ȓ������[���ł��A���̗��[�ɋ߂��Ƃ��낪�킸���ɐL�яk�݂�����x�ŁA���̂ق��͂قƂ�Ǖς肠��܂���B

�@�ł����痝���ł́A�����`���Ԃ���{�̃��[���ɂ��邱�Ƃ��\�Ȃ̂ł��B

�@���������[���ɂ͐M���d�����Ȃ����܂�����A�M���̐�ڂ��ƂɃ��[������ēd�C��≏����K�v������A���̂��߃o�J�������[���ɂ���킯�ɂ������Ȃ��̂ŁA��{��E�܃L�����[�g���ɂ����̂ł��B

�@�܂����̃��[���̌p���ڂ́A�����^�]�ɂ����悤�ɁA����ɏ]���̂��̂̂悤�ɐ܂ꂽ�茇�����肵�Ȃ��悤�ɁA�ʐ^�̂悤�����ʂȐL�k�p������p���邱�Ƃɂ��܂����B

�@�����Ƀ����O���[���̐L�k�����������A���̂������ɓ�{�̒Z�����[���������A�����̐ړ_��≏���Ƃ����̂ł��B

�@�ނ�������d�|�͐V�����Ɠ��̂��̂ł��B

�@���̂ق������^�]�����܂����郌�[���|�C���g�����ǂ���܂����B

�@��̃��[������A�ʂ̃��[���ւ킽��Ƃ���ɂ͌��Ԃ����邽�߁A�K�^���ƃV���b�N����̂ŁA��Ԃ͂����ɂ���������Ƒ��x����������܂��B

�@�����ŐV�����ł́A���̃��[���|�C���g�ɓ����Z���|�̉H����t���A�i�s�����̃��[���́A�˂ɘA�����Đ�ڂ̐����Ȃ��悤�ɍH�v���܂����B

�@������m�[�Y���|�C���g�Ƃ����܂��B

�@����Ŏԗ��́A���[���|�C���g�łł��A���������Ȃ�A��S�L���̍����ő����悤�ɂȂ�܂����B |

�m�[�Y���|�C���g�ƐL�k�p����

|

9 ��Ԃ̉��� top

|

�@�@���o�l�Ɣo�l�̐̂̓d�Ԃ̑��

�@���s���̐U���h�~�̖��́A�ԗ��̖ʂł����s���Č������Â����܂����B

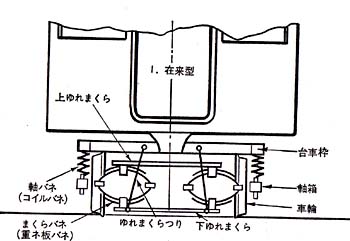

�@�q�ԁE�d�ԁE����ȉݎԂȂǂ́A�ԗւ���ԑ̂ɂ����U�����A���̑���i�ԗ��̏����牺�̕����j�ŋz�����Ă��߂Ă��܂��B

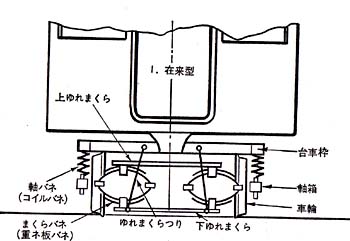

�@��Ԃ͏]���A�@�̂悤�ȍ\������{�ł����B

�@���[�����炭��㉺�U���́A�ŏ��Ɏ��o�l�ɂ���Ă��߂đ�Ԙg�ɓ`�����A�h�ꖍ���Ƃ����Ė��o�l�ł���ɂ��߂��܂��B

�@����ɂ������č��E�U���͂����̃o�l�̂ق��ɁA�U��q��p�̗h�ꖍ�@�\�ɂ���Ă����߂��܂��B

�@�o�l�ɂ��U���h�~�̌��ʂ�������ɂ́A�o�l�����炩������悢�킯�ł��B |

|

�A�@�o�l����C�o�l�ɂ����ݗ������}�����܂̑��

�B�@��C�˂�O�㍶�E�ɂݓ������ėh�ꖍ���Ȃ������V�����̑��

|

|

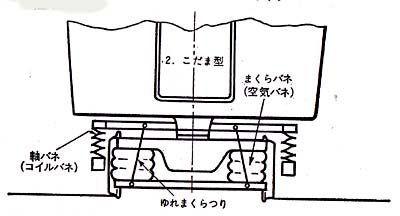

�������܌^��C�o�l�\�\�㉺�݂̂Ƀo�l�𗘗p

|

�V�����^��C�o�l�\�\�㉺�A���E�A�O��Ƀo�l�𗘗p

|

�@�������]���̋����o�l�ł͂��łɌ��E�ɂ��������̂ŁA�ŋ߂ł͎����ԂȂǂ̋�C�o�l���g����悤�ɂȂ�A�S���ł͂킪�������E�ɂ��������ď��a�O�\�O�N������g���悤�ɂȂ�܂����B

�@���̑�\��͂����܌^�ŁA�A�̂悤�ɖ��o�l�ɋ�C�o�l��p�����̂ł��B

�@�V�����ł͂��̋�C�o�l�̐��\���ō��x�ɗ��p���A�B�̂悤�ȉ������ɂ������_�C���t�����^�̋�C�o�l���͂��߂Ďg�����Ƃɂ��܂����B

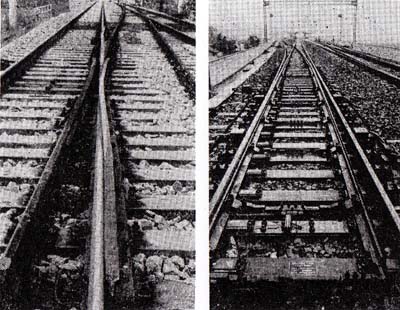

�@�܂��֍s���h�~�̂��߂ɁA���Ƒ�Ԃ��Ȃ����������܂��H���A����Ɏԗւ̃��[���ɐڂ��镔���i���ʁj�̌��z�����������܂����i1/20����1/40�ɂ����j�B

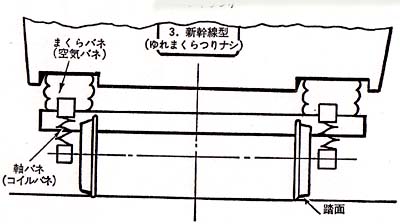

�@��������肠����ɂ́A���ɂȂ݂Ȃ݂Ȃ�Ȃ������������Ȃ�ꂽ�̂ŁA���߂͓S���Z�p�������ɂ��Ȃ����Ă�����Ԏ����@�i�~�`�̃��[������]�����邱�ƂŁA���̏�ɏ���Ԃ�������������悤�ɂ�����́j�ɁA���ꂼ��@�\�����������Ⴄ�\���ނ̑�Ԃ����X�ɏ悹�A��S�\�L���܂ł̃X�s�[�h�������Ď������܂����B

�@�i���̑�Ԃ̎����@�Ƃ����̂́A���̓����ł͐��E�ɂ�����̂��̂ŁA���S�����E�Ɍւ肤����̂ł��B�j

�@���͏\��ނ̑�Ԃ���A�����ꂽ���̂�ނ���сA���f�����̏�Ŏ��n�Ƀe�X�g���܂����B

�@�������Ă��̒��ŁA�����Ƃ������ꂽ���̂�{�̗p�Ƃ����̂ł��B

�@���̑�Ԃ͂���߂ėD�G�ŁA��S�\�Z�L���ő����Ă��U�������ǂ낭�قǏ��Ȃ��̂ł��B

�@����͂܂��Ȃ����E���ɕ]���ɂȂ�A�܂��V����������Ȃ��O����A���Ă̎��@�҂����̑�Ԃ����w�ɁA���X����Ă���悤�ɂȂ�܂����B

�@�����ō��S�́A���a�O�\��N�l������͂��܂����j���[���[�N�̐��E������ɁA���̑�Ԃ��o�i���܂����B |

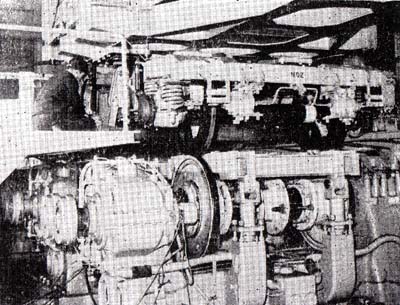

��Ԏ����@�ł̎����̂��悤

���������V�����̑��

|

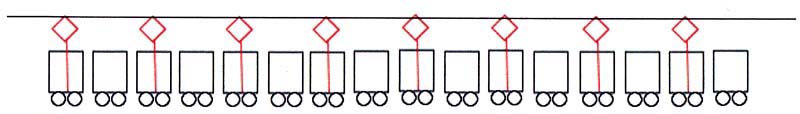

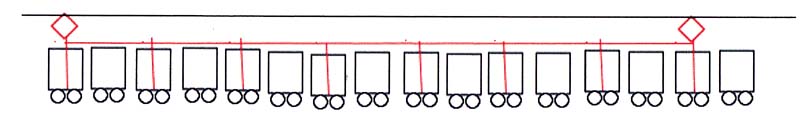

10 ���͂̓`������ top

�@���x�́A�d�C�̘b�����܂��傤�B

�@�^�]��ɂ���劲�����̃n���h�������A�d�Ԃ͂������ɑ��肾���܂��B

�@�ː����炭��d�͂��A�^���G�l���M�[�ƂȂ��āA�ԗւ���]�����邩��ł��B

�@����͂������ĊȒP�ł����A����������ɂ͔��d�����͂��߂Ƃ�����ɍ��ݓ������@�\������A���̋@�\�ɂ��č��S�ł͒��N�̋Z�p���ǂ�ςݏd�˂Ă��܂����B

�@�Ƃ���œ�S�\�L���̍����^�]���\�ɂ���ƂȂ�ƁA���̓��͂�`����d�C�̋@�\�́A����܂ł̂ǂ�ł��܂ɂ���Ȃ��Ȃ�A�����ŋZ�p�w�͂܂�����ɂԂ���܂����B

�@�V�����v��̒��ŁA�u���[���Ǝԗ��v�ƂƂ��ɁA������Z�p�I�ɋ�S������ꂽ����ł����B

�@�V�������𗬓d�ԕ������̗p���邱�ƂɌ��肵�Ă��܂������A�𗬂͕ϓd���̐������̋@������Ȃ��Ă��݁A�d���H��������Ƃ������������邩��ł��B

�@�i�����Ƃ��A�ː�����͂���𗬓d�C��d�Ԃ̒��Œ����d�C�ɂȂ����Ďg���̂ł�����ǂ��B�j

�@���̂��������^�]�ɂ́A�]���Ɣ�r�ɂȂ�Ȃ��قǂ̑�G�l���M�[��v����̂ŁA��S�L����������V�����𑖂点��ɂ́A�����d�͂��e�Ղɂ�����𗬂łȂ���Ζ��ɂ����Ȃ��̂ł��B

�@�V�����d�ԏ\�̏o�͔͂��甪�S�L�����b�g�ŁA�ݗ������}�����܌^�\���l�S�L�����b�g�̎��ɎO�{�ȏ�ł��B

�@�����œd�����A���[���b�p�̍��ۋK�i�Ȃ݂̌𗬓ܐ�{���g�ɂ��߁A�S���ܕS�\�܃L���ɁA���\�L�����ƂɁA��\�܃����̕ϓd�����������܂����B

�@�ϓd���͂���������l�ŁA�����̒����w�ߎ�����ꊇ���ăR���g���[�����邱�Ƃɂ��܂����B |

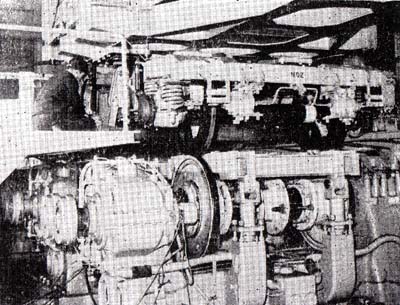

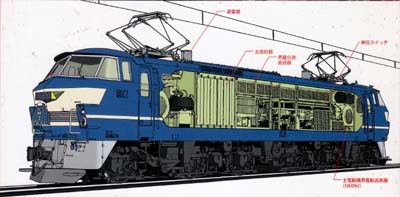

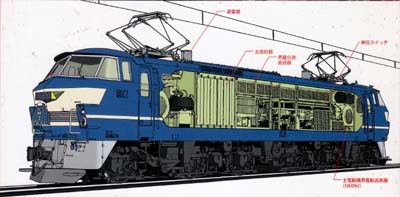

�𗬕ϓd���i���j

|

�@�d������d�Ԃɑ�����d�C�̋@�\���������ƁA���d������O���𗬎�������{���g�ő����Ă���d�C�́A�ϓd���ŒP���𗬓ܐ�{���g�ɂ������A�ː��ɑ����܂��B

�@���̓d�C�͉ː�����p���^�O���t���������Ďԓ��ɂ͂���A�ψ���œd�����������A����ɃV���R��������ŁA�����ɂȂ�����Ē����d���@�ɂ͂���܂��B

�@�������Ă͂��߂ēd�Ԃ������̂ł����A��ڂ���������d�C�̓��[���i�ꕔ�͑�n�j���Ƃ����āA�܂��ϓd���ɋA��܂��B�i�d�C�̂��Ƃ͂��낢��ނ����������A��������ƒ����Ȃ�܂�����A�܂��ʂ̋@��ɂ�����蒲�ׂĂ��������B�j

�@���̓d�C�̖��ŁA����������Ƃ�����������܂������A����͂킪���̌𗬂̎��g���i�d������b�Ԃɕ�����ϊ�����x���j���A�É����̕x�m����������ɂ��ē��͌\�T�C�N���A���͘Z�\�T�C�N���ƁA����Ă��邱�Ƃł����B

�@�����̏ꍇ�͖��łȂ��̂ł����A�𗬂ł͂��ꂪ��Q�ƂȂ�̂ł��B

�@�����œ����`�x�m��ԂɁA�����ܐ�{���g�̘A�����d�����������A���l�A���c�����̕ϓd���ŁA���g�����\�T�C�N������Z�\�T�C�N���ɂ����āA���̋�Ԃɑ��邱�Ƃɂ��܂����B

11 �ː��ƃp���^�O���t top

�@�悭�������́A���𑖂�H�ʓd�Ԃ̃|�[���̐�[����A�p�`�p�`�ƉΉԂ��o��̂��������܂��B

�@���̃X�p�[�N�́A�ː��ƃ|�[��������邱�Ƃ��琶������̂ŁA�����d���ɂȂ�A�����傫�����i�A�[�N�j�ɂȂ�܂��B�@�����ăA�[�N�́A����x�̍����ʼnː���p���^�O���t���Ă���͂������Ă��܂��B

�@�V�����̓��͂�`����@�\�̂����ŁA��ԐS�z���ꂽ�̂͂��̖��ł����B

�@�V�����������ő���Α���قǐU�����������āA�ː��ƃp���^�O���t�̗����x�������傫���Ȃ�A�����Γd�C�̎���ꂪ�ł��Ȃ��Ȃ�Ɠ����ɃA�[�N�ɂ�鑹�����܂��B

�@�����ł��炩���ߕ��������������Ȃ��Đ��\���m���߂��p���^�O���t�������A��S�L���̃e�X�g�������Ȃ����Ƃ���A����ł������ɂȂ�Ƃ��̂������ΉԂ������A���Ƀp���N�O���t�̏W�d�M�i�ː��ɐڂ���M�^�̔j���Ă���Ă��܂��܂����B |

����܂ł̉ː�

|

�@�V�����́A�������̃p���^�O���t���������d�ԂȂ̂ŁA�d�C�@�֎Ԉȏ�ɂ��̖��͏d��ł���A�Z�p�w�݂͂Șr������ōl�����݂܂����B

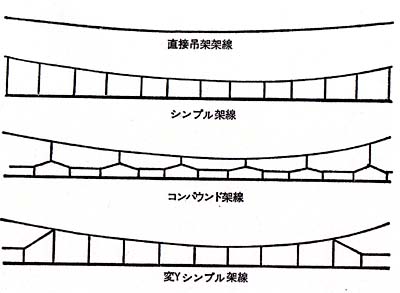

�@�ː��ɂ͉E��̂悤�Ȃ������̌`��������A���̉ː��͂���Ԋu���ƂɁA���𗧂ĂĒ݂艺���Ă��܂��B

�@�����ŁA�p���^�O���t�̑�����݂�A���̂���Ƃ���ł͋��������������A���Ԃ͂��̗͂���܂�B

�@���������Ē��̂Ƃ���ł́A�p���^�O���t���Ⴍ�Ȃ�A���Ԃ͍����Ȃ�Ƃ����^�������肩������܂��B

�@�����Ă��̉^���͎ԗ��̓��h���Ȃ��Ă��A�����邱�Ƃ��ł��܂���B

�@�����h���ɂ́A�ː������[���Ɠ��l�ɁA�S�̖_�ɂ��Ă͂ǂ����Ƃ����l�����킫�܂����A�����S�̖_�ɂ���ƁA�����̂�����Ńp���N�O���t���A�ː����痣���ƁA�S���}�������������Ńo�E���h���Â���悤�Ȍ��ۂ������邱�Ƃ͕K��ł��B�@����͂ƂĂ��댯�ł��B

�@����������ł������Ԃł����������̂͂����Ȃ����ƁA�S�_���ː��������Ď������Ă݂��Ƃ���A��͂肢�낢��x�Ⴊ�������āA�ԗ��������ő��点�邱�Ƃ��ł��܂���ł����B

�@���ɍl�����邱�Ƃ́A���݂݂̒���ɍH�v�����炵�A�ː����x����Ԋu��Z�����邱�Ƃł��B

�@���̍l�����琶�܂ꂽ�̂��A�E���́u�A���Ԗډː��v�ł��B

�@������������i�������āA�S���Z�p���������ɂ�����ܕS���[�g������������Ă݂��Ƃ��됬�т������̂ŁA���a�O�\�ܔN�A���k�{����ώ��`�F�s�{�Ԗ�O�L���̂������ŁA�ː������Ԃ��g���Ď��n�����������Ȃ��܂����B����ƁA�S�Z�\���L���̐V�L�^�������A���ʂ͑听���ł����B�V�����̎ԗ��ƋO���Ȃ炱��͂�����S�\�L���^�]�͑��v�ł��B

�@�Ƃ��낪�����ɁA�ˑR������ʎx�Ⴊ�����A�A���Ԗډː��͂����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł��B���S�������ɖ����ɂȂ��Ă��邠�����ɁA���̉ː��̓����\�����A���鎄�S�̋Z�p�҂���o����Ă��܂����̂ł��B

�@���ݍ��S�͂��̂��Ƃōٔ��ł��炻���Ă��܂����A�Ƃ������V�ē����́A������Ƃ����҂Ɉ�̌������킽��A����������g���ꍇ�́A�������R�قǂ�Ŏg�킹�Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B�����ŋZ�p�w�͂܂����������Ȃ����A���̂������u�����R���p�E���h�ː��v�i�E�}�j�Ƃ������̂̊J���ɐ������܂����B |

�V�����̂��ߊJ�����ꂽ��̉ː�

|

�@����͏]���̃R���p�E���h�ː������ǂ������̂ŁA�����̌��ʂ͑O�̂��̂ɂ��܂���Ƃ����Ƃ�Ȃ����炢�D�G�Ȃ��Ƃ��킩��܂����B�݂ȑ��тɊ�сA�����������̉ː��̓����\���������Ȃ������Ƃ͂����܂ł�����܂���B

�@����A�ː��ɕ��s���āA�p���^�O���t�̌����������߂��܂����B

�@���ɁA�����ő����Ă��ː����痣��Ȃ����ƁA���ɁA�y�ʂɂ��邱�Ƃ��l�����Ď���i�������A���������������Ȃ�ꂽ���ɁA���a�O�\�ܔN�\�ꌎ�A���J�`���}�Ԃ̎����p�O���ŁA���n�����������Ȃ��܂����B

�@����ƍ����p�E���h�ː��Ƃ悭���a���āA���炵�����т����߂��A���ɋ��O�Ő��E�ō��̎����S���\�܃L�����o�����̂ł��B

�@���̃p���^�O���t�͏]���̂��̂��`���������̂ł����A����͐V�����̉ː��ɍ��Ⴊ�Ȃ����߁A�p���^�O���t�̏㉺���̂��Ƃ����܂�l���ɓ���Ȃ��ł悩�������߂ł��B

�@�]�����ł́A�g���l�����̑��̋�Ԃō��Ⴊ���ƂȂ��Ă��邽�߁A������p���N�O���t�ʼn������Ă����̂ł��B

�@����ŁA������S�L���𑖂点�邽�߂ɁA�V�����ɂ́A�ǂ�ȍH�v���قǂ�����Ă��邩���A�ЂƂƂ���A���Ă��܂����B

�@�ǂ��ł��B��ςȓw�͂��͂���Ă���ł��傤�B

�@����Ɂu���E�ɂق���V�����v�Ƃ����Ă��A����͂������ĂȂ܂₳�������Ƃł���ꂽ���̂ł͂Ȃ������̂ł��B

�@�킪���̓S���Z�p�̂��ׂĂ𓊓����A�킪���S���Z�p�҂����͂������ĂԂ������A�m�b�Ɗ��̌����Ȃ̂ł��B

�@�Ƃ������A�b�������Ɛ�ւ����߂܂��傤�B

12 ���̌�̏W�d�̘b�i�g�o�Ǘ��Ғlj��j

top

�@�V������200�L���^�]�ʼnc�Ƃ��J�n���܂������A���É��ō��ˋ��̕s�����瑛����肪�N��܂����B

�@�ŏ��͎ԗւ̑����������̂ŁA�����̖h���ǂ���������Ȃǂ̑�ŏ������Ă��܂������A�ԗւ̑������ڗ����Ȃ��Ȃ��āA�p���^�O���t���������ăA�[�N����ԃA�[�N�����ڗ��悤�ɂȂ�܂����B

�@�܂��A�[�N�Ńp���^�O���t�̐���̖��Ղ��������A���̎抷����Ƃ����ɂȂ�܂����B

�@����Ȏ��A�d�C�@�֎Ԃ̕ێ������Ă����l���A

�@�u�d�C�@�֎Ԃ̓p���^�O���t����t���Ă���̂ŁA����̖��Ղ͏��Ȃ��B�A�[�N�̏o�������Ȃ��B�v�Ƃ����̂ŁA���S�̎ԗ����Ɠd�C���Ō������Ă݂܂����B |

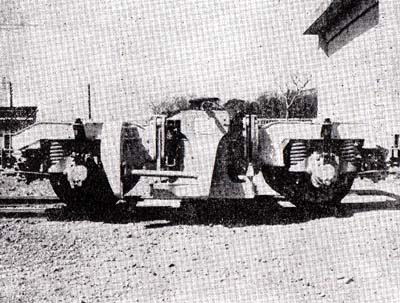

�d�C�@�֎Ԃ̓p���^�O���t���Ƃ��グ�đ���̂ŁA

��Ƃ��������Ȃ�����A�A�[�N���łȂ��B

|

�@���16���Ґ��̏W�d�̕����ł���2�����ƂɃp���^�O���t�����肻�̊e�X���������邽�тɃA�[�N�����ł��܂����B

�@�����Ŏv�����ăp���^�O���t�͕Ґ����[�����ɂ��āA�����P�[�u���œ�̃p���^�O���t���Ȃ��A���Ԃ̎Ԃ͂�������d�C����������������l���܂����B

�@�܂���̃p���^�O���t�̑��ʂɂ́A�A�[�N�̑������Օ�����Չ������t���܂����B

�@����͉����H���ł͂ł��Ȃ��̂ŁA�V�`���̎ԗ�����̗p����Ă����܂����B

�@���̌��ʂ͐��ł����B

�@�����Ăi�q������A�V������250�L���ȏ�̒������ő����悤�ɂȂ�܂����B���͂ǂ̂i�q�����̕����ɂȂ��Ă��܂��B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|