|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

1 本州と北海道をつなごう

1 国鉄技師の夢 top

① 焼け跡の中から

1646(昭和21)年4月末のある午後のことです。

国鉄本社の一室に、15名の鉄道技師が集って、会議を開いていました。

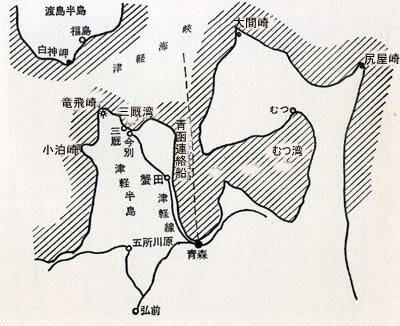

テーブルの上には、津軽海峡の、大きな地図がひろげられています。

鉄道技師たちは、本州と北海道とを海底で結ぶトンネルをつくるための会議を開いているのでした。

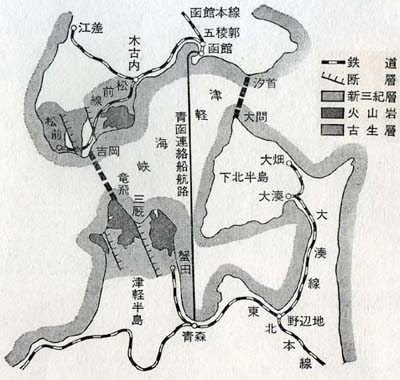

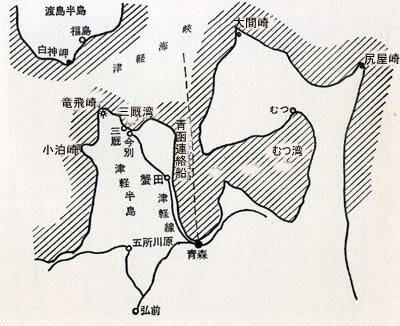

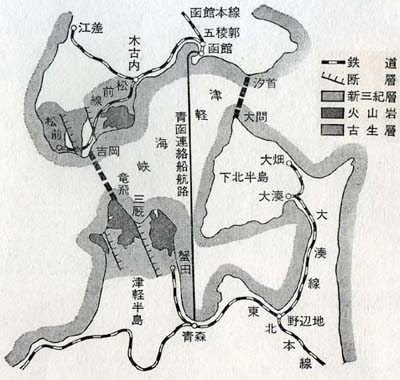

「トンネルには、二つのルートが考えられます。太平洋よりの東線と、日本海よりの西線の二つです」

一人の技師が、地図に引かれた赤い線をゆびさしました。

「距離は東線の方が短いが、海の深さや海底の地質を推定すると、西線の方が有力です」

「西線だと、海底の部分は、約22〜23キロになります」

と、眼鏡をかけた技師がいいました。

「そして、トンネルの深さは、海底下100メートルぐらいのところになります」

地図をみつめる技師たちの目は、光っていました。 |

二つのルート、汐首(しおくびき)〜大間の東線と吉岡〜竜飛の西線

|

しかし技師たちはみな、よれよれの洋服を着て、どことなくやつれていました。

1946年4月といえば、日本が太平洋戦争に敗れてから、まだ8ヵ月だったばかりです。

東京は一面焼け野原で、ところどころに、焼けただれたビルが、立っているだけでした。

町をゆく人々は、やせおとろえ、貧しいみなりをしていました。

あちらこちらにバラック建てのヤミ市ができて、ありとあらゆるものが売られていました。 |

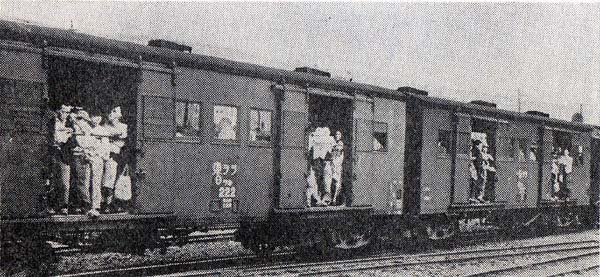

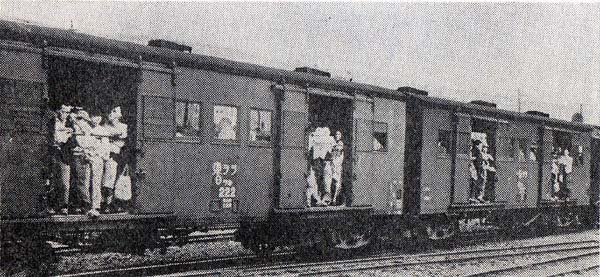

終戦後の列車の光景

|

古い背広やズボン、うすよごれたシャツ、底のちびた靴、せんべい、ふかし芋――。

しかしその値段は、目の玉ぶとびでるほど高いのです。

その頃の日本は、それほど物が不足していたのです。

銀座の町角では、浮浪児がアメリカ兵の靴をみがきながら、ガムやチョコレートをせびっていました。

上野駅の地下道は、夜になると、ねぐらをもとめる浮浪者たちで、身動きもできないほどでした。

飢死(うえじに)にする浮浪者も、めずらしくありませんでした。

汽車に乗るのも、大変でした。石炭が不足していたため、汽車の本数がへっていだからです。

汽車という汽車は満員で、デッキにも人がすずなりでした。

窓から乗る人、網棚の上に乗る人、石炭車の上に乗る人さえいました。

戦後まもない日本の社会は、そのように混乱していたのです。

住む家も着る物も食べる物もない人が大勢いて、国民たちは明日のことを考えるだけで、せいいっぱいでした。

これからの日本がどうなるかを考える余裕などは、なかったのです。

国鉄の技師だもの中にも、空襲で家を焼かれた人がいました。

食べ物がないために、昼ご飯をぬいている人もいました。

しかし技師たちは、そんな中で10年、20年先のことを、真剣に考えはじめていたのです。

本州と北海道とを海底トンネルで結ぶという、大きな夢を実現するために、動きだしていたのです。

② 国鉄技師の誇り top

戦争に敗れた日本は、満州・朝鮮・台湾・樺太・千島などの領土を失い、国土はおよそ半分にへってしまいました。

しかも、それらの地方に住んでいた人が引揚げてきたため、人口はぐんとふえました。

本州・四国・九州・北海道の四つの島に約8,000万の人がひしめくようになったのです。

「これからの日本は、一体どうなるのだろう」

国民の誰もが、そう思いました。日本はもう再び立ちなおれないだろうと、考えている人もいました。

そのとき一早く立ち上がっだのが、新しい線をつくる仕事をしていた、国鉄の技師たちでした。

「日本が立ち上がるためには、残された四つの島を結んで、国土の隅々まで開発することが必要だ。

それはけっして夢ではない」 と、彼らは考えたのでした。

|

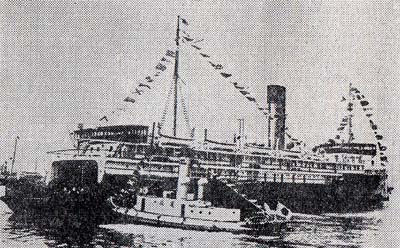

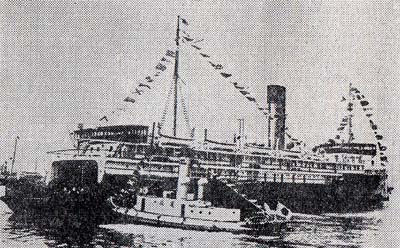

青函連絡船・翔鳳丸

|

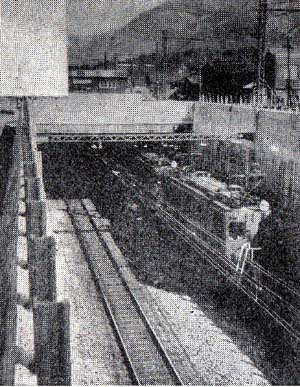

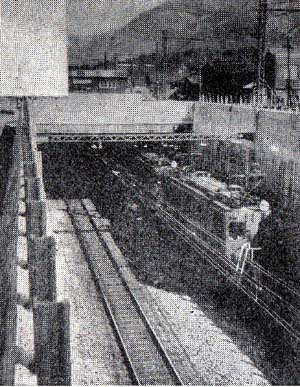

関門海底トンネル門司側入口――これは戦時中に出来上がった

|

特に北海道は人口もまばらで、まだ開発されていないゆたかな資源をたくわえていました。

しかし本州と北海道とは船でゆききしていたため、北海道はいろいろな面で不便で、開発は思うように進んでいませんでした。

もし北海道と本州とが、海底トンネルで結ばれるようになったら、北海道の開発は大いに進み、新しい日本の建設にも大変役立つに違いありません。 |

そこで国鉄の技師たちは、まず津軽海峡にトンネルを掘る計画をおし進めることにしたのです。

これより7年前の昭和14年に、国鉄は、本州と北海道とを結ぶ海底トンネルを掘る計画をたてたことがあります。

だがそのときは、地図の上で計画をねっただけでした。

今度は、実際にトンネルを掘る計画なのです。

「関門トンネルの10倍の長さだ」

と、一人の技師がつぶやきました。3年前まで関門トンネルの工事現場で働いていた技師でしだ。

すると、そのとなりの技師がいいました。

|

朝鮮海峡トンネル計画図

|

朝鮮海峡トンネルの出発点唐津湾

|

「朝鮮海峡のトンネルにくらべると、わずか五分の一ですよ」

「そうだ。僕らは、朝鮮海峡にトンネルを掘るプランをたてていたんだ」

国鉄の技師たちが、東京から中国の北京まで弾丸列車を走らせるという、遠大な計画をたてたのは1938〜42(昭和13〜17)年のことでした。

この計画では日本と朝鮮との間は、海底トンネルで結ばれることになっていました。

九州の唐津から朝鮮の釜山(プサン)まで約232キロ、途中壱岐(いき)と対島(つしま)の二つの島の上を走って、弾丸列車は、朝鮮海峡の下をくぐりぬける予定でした。

技師たちは20年あれば、このトンネルを完成してみせる自信がありました。

しかしまもなく戦争が激しくなったため、この計画は中止されました。

ですから国鉄の技師たちは、約10年間で津軽海峡の下に、トンネルを完成させる自信をもっていました。

3年前に世界最初の海底トンネル、関門トンネルを見事完成したのも、この国鉄の技師たちでした。

「戦争には負けたが、トンネルを掘る技術では、世界のどんな国にも負けないぞ」

という誇りを、彼らはもっていました。

「ともかく、津軽海峡の地質がどうなっているかを調べることだ。

さっそく、現地へ出かけて調べることにしよう」

会議の結果、そう決まりました。

こうして、津軽海峡にトンネルを掘る計画は、第一歩を踏出したのです。

③ 西線か東線か top

北海道と向かいあう津軽半島の海岸は、波の荒いことで知られています。

国鉄の技師たちぱ、その海岸にそって、今日も、歩き続けていました。

「このあたりは、安山岩がつづいているようだ」

技師たちはこの海岸の地質を調べているのでした。

海岸には岩が多く、そこで波がくだけては、白いしぶきをあげています。

海底トンネルを掘るためには、まず海底のようす――トンネルを掘るところの地質を調べなければなりません。

船や機械を使って調べるのです。

しかし、敗戦後まもない日本では、そのような大がかりな調査はできませんでした。

そこでとりあえず、地上の調査を行なうことにしたのです。

大昔には、本州と北海道とは地続きだったはずですから、海岸の地質を調べれば、海底の地質がほぼ推定できます。

海図をもとに技師たちは、熱心に調査を続けていきました。

海岸ぞいには、ところどころに部落がありました。

石ころの打ちあげられた狭い浜辺には櫓船(ろぶね)がならび、ほしあみが風にはためいています。

キィ、キィーと、海猫がなき声をあげながら、海面すれすれにとんでいきます。

「なにをしているだ。金になる石でもあるかね」

技師たちが岩を調べていると、部落の人たちが集まってきました。

汽車もバスもかよっていないこの地方をおとずれる人は、めったにいません。

一日に何回か、青森から船が出ていましたが、それも波の荒い日は通っていませんでした。

「岩のようすを調べているのです」

「ほう、大学の先生だが」

部落の人たちは半ばあきれたような顔をして、技師たちが岩を調べたり、メモをとったりするのを見まもっていました。

なおも歩いていくうちに、やがて、人間の頭のような形をした竜飛崎(たっぴざき)が見えてきました。

左手の小高い丘の上に、白い建物が光っています。本州の北の海をまもる竜飛崎灯台です。 |

津軽半島ふきん

空から見た竜飛崎

|

竜飛崎は青森県の津軽半島の最北端にあります。

津軽海峡をはさんで北海道の渡島(おしま)半島と向かいあい、その最短距離はわずか20キロ。

岬の正面に、黒い岩肌を光らせてうかんでいるのは帯島(おびじま)。

その帯島のずっと沖合いで、白い波をけたてて南へさかまく潮流は、平均時速六マイル(約9.6キロメートル)、日本で一、二をあらそう速い潮流です。

「あの下をトンネルが通るのだ」

技師たちの目が、かがやきました。

つぎに技師たちは北海道へわたり、渡島半島の海岸を調べました。

同じ頃、ほかの技師たちは、太平洋よりのルートの地上調査を続けていました。

こうして集められたデーターをもとに、技師たちはいくども会議を開き、1946(昭和21)年9月、正式に西線を採用することを決めました。

④ 海底はどうなっているか top

津軽海峡トンネルは、津軽半島の竜飛崎と北海道の吉岡町との間をくぐりぬけることにきまりました。

実は、本州と北海道との距離が一番近いのはここではありません。

地図を見ればわかるように、太平洋よりの東線、下北半島の大間畸と北海道の汐首(しおくびき)岬との間の方が、距離は短いのです。

しかし竜飛畸から吉岡町までの海底は、あまり深くなく、しかも岩盤でつながっていることが、ほぼわかったのです。

海底トンネルを掘るには、もってこいなのです。

次はいよいよ、海底のようすを直接さぐる段階です。

なにしろ海の底深くにトンネルを掘るのですから、徹底的に調べてからでないと、工事にはとりかかれません。

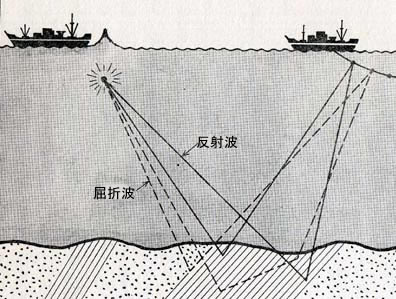

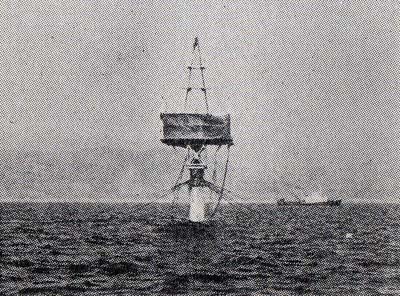

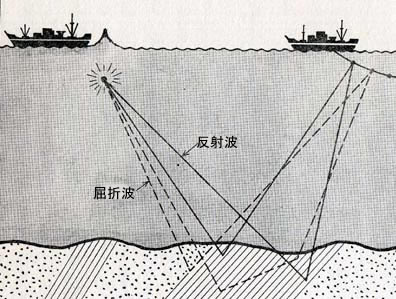

昭和23年の夏、竜飛崎と吉岡町とを結ぶラインにそって、2隻の船がうかんでいました。

人工地震によって、海底の地質を調べているのでした。

前にいる船が、海中で火薬を爆発させます。

海中で激しい波がおこり、波は海底の地層のかわり目にぶつかって、はね返ってきます。

うしろにいる船が、その時間を測ります。

海底の岩が堅ければ、はね返ってくる時間は早く、柔らかければ遅いわけです。

この人工地震による調査は、2ヵ月にわたって行なわれました。

夏は、津軽海峡が一番おだやかなときですが、それでも船は激しくゆれ、作業は困難をきわめました。

この調査は、大成功をおさめました。

海底の地質が、トンネルを比較的掘りやすい第三紀層(約2,000万年前のもの)であること、海底部に山の屋根のような高いところが続いていること、海のもっとも深いところでも、海面下140メートルであること、などがわかったからです。 |

人工地震による海底調査

|

「予想どおりだ。トンネルを掘るのは、けっしてむずかしくはない」

国鉄の技師たちは、自信を強めました。

しかし、海底の調査はそれからあまり進みませんでした。

調査をするには莫大な費用がかかり、国鉄にはそれだけの余裕がなかったからです。

海底の調査が再開されたのは、それから5年後の昭和28年からでした。

この頃になると、日本の経済もほぼ戦前なみに立ちなおり、国鉄も津軽海峡トンネルの計画に力をいれはじめました。

国会が津軽海峡トンネルの計画を正式に認めたのも、この年の8月のことです。

⑤ 三つの大断層 top

この年の夏には人工地震による海底調査のほか、放射線による測定、ドレッジャーによる調査などが行なわれました。

海底トンネルを掘る場合、一番おそろしいのは、湧水に出合うことです。

湧水の一番出やすいところは、断層といって、地盤の食い違っているところです。

その割目に、水脈が走っているのです。

海底の調査の一番の目的も、この断層をさがしだすことでした。

どのあたりに、どのぐらいの大きさの断層があるかを調べるのです。

放射線による測定も、断層のありかをさぐる方法の一つです。

地層に大きな割目のあるところは、ほかの地点とくらべて放射能が強いので、船の上からガイガー計数管でさぐることができます。

「このあたりは、かなり放射能が強い。大きな断層があるらしい」

ガイガー計数管をみつめる技師の目が光りました。

北海道の福島の海岸から約5キロ離れた海上でのことです。

この付近の海底に、大きな断層のあることは、人工地震による調査でも確かめられていました。

この大断層は、F1と名づけられました。

このほか、F2、F3の二つの大断層のあることもわかりました。

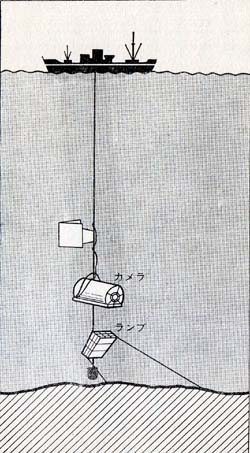

同じ頃、東京水産大学の練習船神鷹丸(かみたかまる)によって、ドレッジャーによる海底調査も行なわれました。

ドレッジャーとは、堅い岩からでも岩のかけらをかきとることのできる道具で、ワイヤーロープをつけたドレッジャーを海底に投下して、海底を引きずったのちに、これを巻き上げるのです。

こうして採集された岩のかけらは、専門家によってくわしく調べられました。

その結果、海底の岩がどのような種類の岩であるかが、ほぼ確かめられました。

一方、北海道の福島の海岸では、実際に海岸を深く掘って、地質を調べる作業が行なわれました。

掘られた深さは、約281メートルで、海岸の地底がどのようになっているかが、くわしく調べられました。

しかしこれらの調査だけでは、トンネルを掘り始めるには、まだまだ不十分でした。

津軽海峡トンネルのような大工事を行なうのは、たとえてみれば、いままで誰もやったことのない大手術を行なうようなものです。 |

海底の岩石を採取するドレッジャー

|

失敗したら最後、とり返しのつかないことになります。

大手術を成功させるためには、患者の体のようすをくわしく調べることが必要です。

レントゲンによる検査をはじめ、さまざまな検査をしてはじめて、手術にとりかかることができるのです。

津軽海峡トンネルの調査は、この時やっと聴診器で患者の体を診察し終えた、というところでした。

しかし医師たち――国鉄の技師たちは、この大手術が必ず成功することを信じていました。

思いもかけない悲しいできごと、洞爺丸(とうやまる)の悲劇が起きたのは、ちょうどこの時でした。

2 洞爺丸(とうやまる)の悲劇 top

① 出港の決意

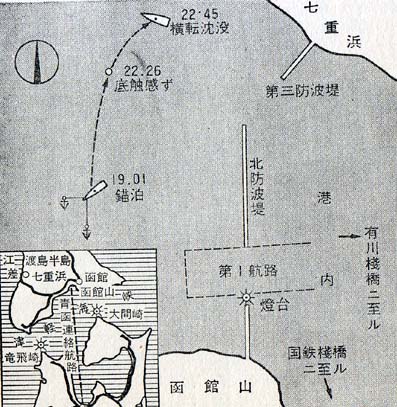

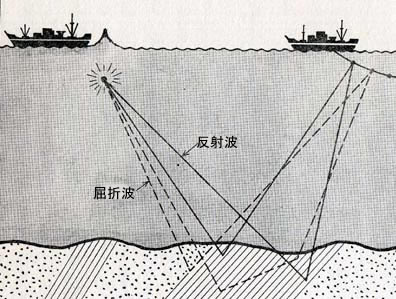

1954(昭和29)年9月26日。

北海道一帯は、台風15号が近づいたため、朝から雨もようでした。

昼すぎには、風速は20メートルにもたっし、函館港の防波堤は、激しい波に洗われていました。

青函連絡船洞爺丸(4,337トン)は、午後2時40分出港の予定でしたが、4時をすぎても出港命令は出ず、船長室のドアはぴったりとざされたままでした。

待ちくたびれた1,000名あまりの乗客は、かわるがわる船員をつかまえてききました。

「船は出るのですか、出ないんですか」

「もうしばらく、お待ちくださごい。なにしろ、この嵐ですから」

雲の動きの早い、灰色の空をにらんで、船員は不安そうに答えました。

しかし、波はしだいにおさまっているようでした。

船長室では近藤船長と国鉄幹部とのあいだで、船を出すか出さないかについて、激しい議論がたたかわされていました。

近藤船長は乗客を一刻も早く、青森港へ送り届けたいと考えていました。

幸い台風15号は、非常にスピードの速い台風で、夕方には津軽海峡を通り過ぎると予想されました。

午後4時、ラジオは次のように気象台の予報を伝えました。

『台風15号は、夕刻までには渡島半島に上陸するか、またはきわめて接近して通り、今夜半までには、千島方面またはオホーツク海南部に去る可能性が強くなっています』

その予報を裏付けるように、午後5時すぎには風も弱まり、雲が切れ青空さえ見えてきました。

台風の中心――台風の目が通りすぎているのだと思われました。

「もうだい丈夫だ。しかもこの船は、台風が遠ざかる方向に出ていくのだから」

と、近藤船長は判断しました。

出港するからには、青森発の最終列車に間に合うようにしなければなりません。

そこで近藤船長は、午後5時40分頃、出港時間を午後6時30分と決定しました。

「よかったですね。今夜じゅうに青森につける」

「風も大体おさまったようですね」

船が出ると聞いて、乗客たちはよろこびました。

しかし6時頃から、また風が激しくなってきました。

それでも近藤船長は、出港命令を取消しませんでした。

そして6時39分、洞爺丸は1,314名の乗客と郵便物、車両を積みこんで、するどい汽笛をあげながら、函館港を出ました。

なぜ洞爺丸は、嵐をついて出港したのでしょうか。

近藤船長は、青函連絡船に30年も乗っているベテランでした。

おそらくは、それまでの経験から、嵐はじきにおさまると考えたのでしょう。

船長の頭の奥には、待ちくたびれた乗客のこともやきついていたに違いありません。

しかし、この事故で船長もなくなったため、くわしいことはいまだに謎とされています。

② 運命の七重浜(ななえがはま)沖 top

津軽海峡の波が意外と荒いと気づいたのは、出港してまもなくでした。

「風速は25メートルから30メートル。突風は32メートルにたっしています」

航海士から報告を受けた近藤船長は、

「あまり風が強いようなら、錨をおろす」

と答えました。

青函連絡船は風速25メートルぐらいなら、これまでにも出港したことがありました。

しかしこのときの風は、その限界をこえていました。

午後7時、出港して約20分のちに、洞爺丸は七重浜の沖合いで錨をおろしました。

そのすぐ左側には、防波堤が長くのびていました。

七重浜沖は、青函連絡船がいつも避難場所にしているところでした。

というのは津軽海峡では、北から西にかけての強風が多く、これをさけるには、北に高い山脈をせおっているこの場所に避難するのが、一番よかったからです。

ところが15号台風は、南々西の暴風でした。

七重浜沖は、南に開いた函館港の最悪の地点だったのです。

錨をおろした船は、まもなく激しく揺れはじめました。

風による波と、防波堤からの返し波とがぶつかって、波はいっそう激しくなったのです。

それでも船長をはじめ船員の誰一人、船が沈むとは想像もしませんでした。

台風が通りすぎたあとの吹き返しだと思っていました。

錨をおろした直後、船内放送は乗客に伝えました。

「シケのため、このまま仮泊します。風はまもなくおさまりますから、ご心配はいりません」

しかし船の揺れ方は、激しくなる一方でした。船客は、しだいに船酔いに苦しみだしました。

特に三等船室は畳敷きの広間で、体を支えるものがないため、船が揺れるたびに5〜6メートルも、ゴロゴロっと転がされるありさまでした。

あとでわかったことですが、この時、15号台風はちょうど津軽海峡の上空を通りすぎるさなかだったのです。

5時すぎに、いったん上空が晴れたのは、台風の中心が通りすぎたのではなく、台風の中心が来る前ぶれの晴れ間だったのです。

7時半ごろ、車両をつんでいた後部甲板に波が流れこんできました。

洞爺丸は、貨車を積みこむようにつくられていたため甲板が、ごく水面に近くシケで揺れるとすぐ水をかぶる欠点がありました。

流れこんだ海水は、やがて前の方へ流れはじめ、ボイラー室や機関室にも、波しぶきが激しい夕立ちのようにふりそそいできました。 |

洞爺丸のたどったコース

沈みゆく洞爺丸

最初は貨車を積みこむ船の後から浸水し、横転して今度は右側の窓から浸水して、暗闇に中で船内に閉じ込められた多くの人々が溺死した。

|

③ 「SOS」を最後に top

午後8時頃、洞爺丸は激しく揺れながら、七重浜の方向に流されはじめました。

船が錨を引きずりはじめたのです。

船室では満員の乗客たちが柱につかまったりして、やっと体を支えていました。

乗客のなかには、先生に引率された30人の修学旅行の小学生もいました。

カーキ色の軍服を着た、アメリカ兵の姿も見えました。

風速30メートルをこす七重浜沖は、見渡すかぎり、真っ白でした。

5〜6メートルをこえる大波は、防波堤にぶちあたった返し波とかみあって、一面水しぶきをあげました。

洞爺丸を四方からおそう波しぶきは、窓々からあふれる雷光をうけて、白く不気味に光り、なだれかかる雪山のようでした。

船はしだいに、右へ右へと傾きはじめました。

横波とたたかうには、あくまで船首を立てなければなりません。

二丁の錨を手がかりに、機関をいろいろに使って、船は懸命に船首を立て続けました。

しかし、船首を立てようとすれば、縦揺れが激しくなります。

縦に激しく揺れるたびに、船の後部は波をかぶり、浸水はますますひどくなりました。

「船室に水が入ってきたぞ!」

だれかが叫びました。激しい波で、船室の窓ガラスが割れたのです。

それまで静かだった船室も、急に騒がしくなりました。

機関室やボイラー室では、船員たちがひざまで水につかりながら、排水ポンプを使って水をかきだす作業を続けていました。

だがまもなく発電機が止まって排水はできなくなり、ボイラー室もひどい浸水のため、使えなくなりました。

「みなさまにお知らせいたします」

船内放送がそう伝えたのは、午後10時15分頃でした。マイクの声は、おちついていました。

「本船は機関に故障を生じて、航行できなくなりましたので、七重浜に坐礁させます。

乗客のみなさまは、救命胴衣をつけて、係員の指示にしたがってください」

乗客はわれさきにと救命胴衣箱にかけより、いそいで胴衣を身につけました。

ちょうどその頃、無電室では、通信士が最後の通信を送るキイをたたいていました。

『SOS 洞爺丸ハ函館港外青灯ヨリ267度8ケーブルノ地点ニ坐礁セリ』

④ ああ、洞爺丸 top

船底が何かにぶつかり船が右に大きく傾いたのは、乗客がてんでに救命胴衣をつけおわった直後でした。

階段から、海水が滝のように流れこんできました。

たちまち、船室は水びたしになり、まもなく電気がきえて、船内は真っ暗闇になりました。

乗客は叫び声をあげながら、出口をもとめて、逃げまどいました。

10時45分頃、後部につんでいた貨車が横だおしにたり、洞爺丸は、ついに横だおしになりました。

窓のある位置に、天井がきたのです。

海水は渦になって、流れこんできます。乗客たちは必死でした。

窓ガラスを割って脱出しようとする人、天井をはいあがろうとする人。

しかし、脱出できた乗客はほとんどいませんでした。

その頃、SOSの無電を受けて、函館港から巡視船などがかけつけましたが、波が荒いため近づくことができず、乗客を助け出すことはできませんでした。 |

当時の新聞の見出し

|

こうして洞爺丸の事故は、乗客1,041名、乗組員近藤船長ほか72名、そのほか41名、合計1,154名が死ぬという、大事故となったのでした。

救助されたものは、わずか159名でした。

この洞爺丸の遭難事件は、1921年のタイタニック号事件、1865年のサルタナ号事件についで、世界で第三番目の海の悲劇となりました。

洞爺丸の転覆(てんぷく)した位置は、七重浜から、わずか6〜700メートルの沖合いで、海の深さも10〜20メートルでした。

しかし乗客の半数は、船内に閉じ込められて脱出できなかったため、命を失ったのです。

もしこれが昼間のできごとだったら、犠牲者はずっと少なくてすんだはずです。

洞爺丸の事故は、防ぐことのできた事故でした。

近藤船長が出港を思いとどまったら、この悲劇は起こらなかったのです。

この事件の原因を調べた海難審判の裁決書でも、責任は近藤船長にあるとのべられています。

しかし、この悲しいできごとを知ったとき、北海道の人々がまず思ったことは〈もしトンネルがあったら〉ということでした。

青函連絡船は、月に二、三回は欠航します。特に冬のシーズンは、津軽海峡が荒れる日が多いので、まる一日、船が出ないこともあります。

北海道と本州との間をゆききしている人なら、連絡船が出ないため港で足止めをくったことが、いく度かあるはずです。

そんなとき、待合室で考えることは“トンネルがあったら”ということです。

もしトンネルが掘られていたら、足止めをくうこともなければ、洞爺丸事故のような悲劇も起こらなかったでしょう。

「一日も早く津軽海峡にトンネルをつくってほしい」

という声が高まったのは、この時からでした。

実はこれまでのべてきたように、津軽海峡にトンネルを掘るための調査は、すでに8年も前から始まっていました。

しかし地味にコツコツと続けられていたので、多くの国民はそれを知りませんでした。

そしてこの時はじめて、トンネルを掘る計画が進んでいることを知ったのでした。

この要望にこたえて国鉄でも、よく1955(昭和30)年2月に「津軽海峡トンネル技術調査委員会」をもうけ、いよいよ本格的な調査にのりだすことになりました。

3 夢から実現へ top

① 海底をのぞく

昭和30年2月28日、津軽海峡トンネル技術調査委員会の第一回会議が、国鉄で開かれました。

この会議には、日本の鉄道・土木・水産の各界からえりすぐった18名の特別委員が出席しました。

丹那トンネルや関門海底トンネルの建設にあたった専門家の姿も見えました。

調査委員会の委員長となった天坊国鉄副総裁は、次のように挨拶しました。

「この技術調査委員会は、この世紀の大事業が技術的に可能かどうかという、きわめて重大な答えを出そうという委員会です。

津軽海峡の連絡トンネル――いわゆる青函トンネルは、国鉄としてもその必要を考え、これまでもいくらか調査を進めてきましたが、昨年の洞爺丸事件いらい、人々のトンネルに関する関心も急激に高まってまいりました。

また、世界各国においても、このなりゆきに注目しております。

この工事を本格的に始めるまでには、まだまだ、多くの問題が残っています。

私たちは工事を始めるにさきだって、明らかにしなければならない技術的な問題を、充分に研究する必要があります。

ともかく青函トンネルは、世界の注目を受げている世紀の大事業ですので、国鉄はもちろん、日本のすべての技術を結集して、取り組むべきだと考えております。

また、海外の新しい技術もどしどし取り入れたいと思っております」

こうして、青函トンネルを掘るための本格的な調査が始まり、この年から昭和37年までの8年間、津軽海峡はあらゆる方面から調べられました。

津軽海峡は波のおだやかな日が少ないため、調査はもっぱら夏の間に行なわれました。

なお青函トンネルというよび名が広く使われ始めたのも、この頃です。

本格的な調査は、まず、海底の観察から始まりました。

前に部分的に行なわれたドレッジャーや人工地震による調査も、今度はひろい海域にわたって行なわれ、くわしいデータが集められました。

|

海底カメラがとった写真

|

海底撮影

|

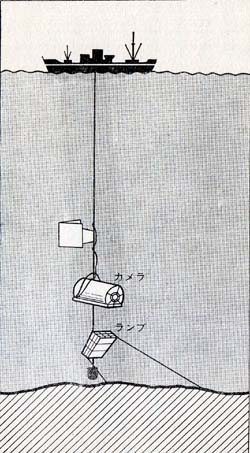

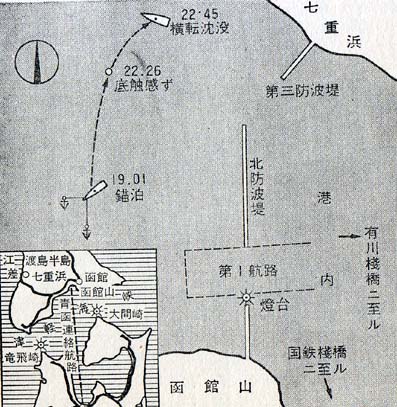

海底カメラを使って、海底の写真もとりました。

船の上から吊下げたカメラを、海底深くおろし、カメラが海底近くに着いたときに、シャッターのボタンを押すのです。

夏の津軽海峡の水はよく澄んでおり、20メートルくらい先までは見通しがきくので、かなりはっきりした写真がとれました。

この海底カメラは、東京水産大学の佐々木忠義博士が考えだしたもので、深さ600メートルまで海底の撮影ができます。このカメラでとった約1,500枚の海底の写真は、津軽海峡の地質をさぐるのに、大変役立ちました。 |

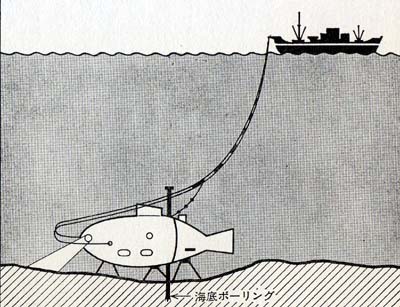

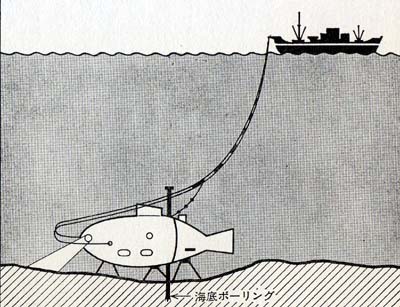

豆潜水艇による海底観察も行なわれました。

使われたのは東海サルベージ会社の東海号と白鯨号、北海道大学の黒潮号の3隻で、いずれも深さ200メートルまで、もぐることができます。

黒潮号は高さ3.15メートル、長さ3.7メートル、乗組員は普通2名で、一人が観測し一人が運転します。

窓は5個あって、四方が見渡せるようになっています。

母船からワイヤーロープで吊下げられた黒潮号は、100メートル、150メートルとしずかに海底におりていきます。

母船と豆潜水艇との間では、たえず電話で連絡がとられています。

海底が見えてきました。深さ160メートルのところで、黒潮号はとまりました。

水平の方向は約20メートル、下の方は10〜15メートルまで、はっきり見えます。

海底は一面、砂粒だらけのところもあれば、高さ20メートルもある切りたった絶壁もありました。 |

豆潜水艇 白鯨(はくげい)号

|

「海の底に険しい山があるようだね」

乗組員は、そそりたつ絶壁を見て、思わず息をのみました。

② 海峡に立つ櫓(やぐら) top

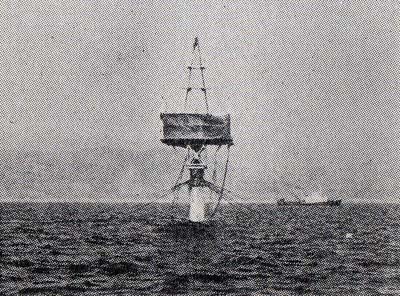

|

吉岡沖海底ポーリング現場

|

円筒ボーリング法

|

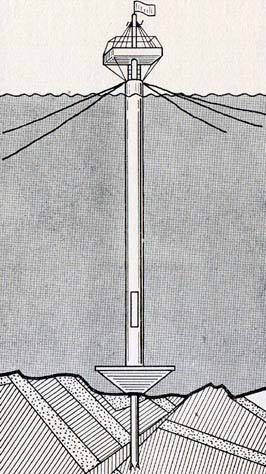

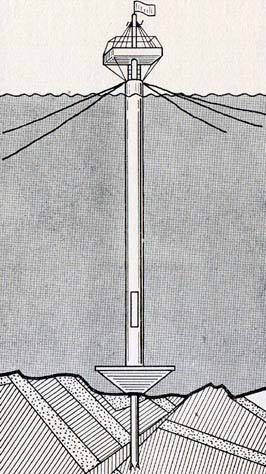

海底の観察を行なうのと同時に、海底の奥を調べる作業も行なわれました。

陸上でトンネルを掘ったり、温泉のありかをさぐったりするときには、ボーリングが行なわれます。

金属製の筒を地底深くさしこみ、地底からコア(岩石)をぬきとってきて地底のようすを調べるのです。高い櫓を組んで、ボーリングをしているところを、みなさんも見たことがあるでしょう。ボーリングは、日本語では試掘といっています。

海底のボーリングも、理屈の上では、陸上の場合と同じです。

ただし、海の上からボーリングするのですから、なかなかむずかしい作業です。ことに津軽海峡のように波の荒いところでは、櫓(やぐら)一つ立てるにしても大変です。そこでまず、ボーリングの機械を船から海底におろし、海底を掘る方法が用いられました。 |

船上の発電機から送られた電力で、水中モーターがまわり、金属製の筒が海底を掘り進むのです。

このボーリングで、長さ1〜2メートルのコアが取りだされました。

豆潜水艇黒潮号も、海底ボーリングで活躍しました。

黒潮号は、ボーリングの機械をそなえつけていたので、海底の岩の上までおりて、海底を掘ることができました。

しかしこれらの方法では、深いところまでボーリングすることはできません。

海底の奥深くを調べるには、やはり大がかりなボーリングが必要でした。 大がかりな海底ボーリングは、まず1962(昭和37)年に、北海道吉岡側の沖合い海の深さ22.5メートルの地点で行なわれました。

これは円筒式ボーリングとよばれるもので、海中に長い鉄製の円筒を立て、その上に作業台を設けて機械をのせます。 円筒は、4本のワイヤーロープで海底で支えられるようになっています。 潮の流れの速い津軽海峡に、円筒を立てるのは、実に困難な作業でした。

船から海底におろされた円筒は、錨とおもりをつけた4本のワイヤーロープが固定するまで、右に左に激しく揺れました。 作業が始まって4時間後に、円筒はほとんど動かなくなりました。 |

豆潜水艇による海底ボーリング

|

円筒の取りつけは見事成功したのです。

作業員たちは、ヘルメットをかがやかせながら、よろこびの声をあげました。

この海底ボーリングでは、海底下201メートルのコアを取り出すことに成功しました。

翌1963(昭和38)年には、同じ方法により、海の深さ41メートルの地点で、海底下200メートルのコアを取り出すことができました。

海中に電気で音波を起こして、海底の地質の構造をさぐることも行なわれました。

海底下の地層にぶつかつてはねかえってきた音波は、器械によって自動的に記録されます。

この調査によって、いままでよくわからなかった地層の一部分の仕組も、ほぼ明らかになりました。

③ 待望の工事始まる top

のべ18年間にわたる調査の結果、津軽海峡のようすは、一応明らかになりました。

大手術を行なうまえに必要な検査は、すべて終ったわけです。

次はいよいよ、手術――トンネルを掘り始める番です。

しかし、すぐに本トンネルの工事にとりかかるわけにはいきません。

地質のようすや、トンネルの掘り方について、まだまだわからないことが、たくさん残っているからです。

そこでまず、調査トンネルを掘って、そのあとで本トンネルの工事にとりかかることになりました。

調査トンネルは、調査坑あるいはパイロツト・トンネルともいい、そのよび名どおり地質を調べたり、掘り方を研究しながら、掘り進めていくトンネルのことです。

昭和39年3月、日本鉄道建設公団が生まれ、青函トンネルの工事をはじめ、新しい鉄道線の工事を国鉄から引継ぐことになりました。

そしてこの年の5月から、まず北海道側の吉岡で青函トンネルの掘削が開始されることになりました。

1964(昭和39)年5月8日。

北海道の吉岡町の海岸で発破の音がとどろき、小高い丘の麓にトンネルがぽっかり口をあけました。

白波さかまく津軽海峡の下をくぐって約22キロ、竜飛崎と連絡しようという青函調査トンネルの工事は、この時始まったのです。

top

****************************************

|