|

****************************************

Index 一話 二話 三話 四話 五話 六話

コスタリカ賛歌(四話)

28 エスティフは六歳 top

エスティフは六歳の男の子。二人で野原を散歩した。飛びまわって私の先を走り、小さな花を摘んで戻ってくる。

そして私の鼻の先に突き出して「いい匂いでしょう」と目をパナバチする。でも私には匂わない。

全く小さな花だし、鼻の穴に入れるまでして嗅いでも私にはわからない。

「この匂いはわかるでしょう」とさし出したのが白ツメ草の花。

「えっ、この花に匂いがあったかしら」と嗅いだがわからない。

「おおスモッグと排気ガスの町に育ち、白つめ草の匂いを嗅いだことのなかった私の鼻よ。そんなにも愚鈍になってしまったのか」と嘆いたがもう遅い。

近年コスタリカも道にゴミが目立つようになった。大地に還元されない製品が急速に出まわり何でもビニール袋に入れる。

工場からの廃液やポリ容器入りの合成洗剤やボデイシャンプーを使い出したためか川も濁り汚れてきている。

「どうしてゴミが多くなったり川が汚れてきたのかしら」岸のゴミが川にずり落ちているところでエスティフに聞いてみた。

「皆が古くなった物を捨てるからだ。それにビニールなんかどんどん捨てるからだ。ねえ地球は泣いているよ」

と細い指で頬の上をちょんちょんと涙が流れる真似をした。

「うん、よく考えたね。自分で考えたの」と聞くと

「僕はいつも、いつも、考えているんだ」という。

国土の四分の一を自然保護区にし、熱帯原生林の動植物をしるにはコスタリカは欠かせないといわれている。

一万平方キロ当りの動物種の数を測定するとコスタリカが六一五種で世界でもっとも多様な動物が生息しているとコスタリカ大使館のパンフレットで読んだ。

しかし、今の地球全体の汚染の波はすっぽりとかぶっている。

自動販売機こそ一台もないけれど、防ぎきれない市場開放の波は、洗剤やスナック菓子などテレビ宣伝でどんどん外国からも入ってきている。

小さな野の花の匂いを嗅ぐ六歳の少年がいった「地球が泣いているよ」という声が今も耳から消えない。

29 刑務所だった top

|

|

一八八二年にコスタリカは死刑を廃止している。

刑務所はさぞかし囚人でいっぱいだと思うのだが、サンホセにある刑務所だった二つの塔を持つ中世の城のような建物が、全部黄色に塗り替えられて「子供博物館」になっている。

トーマス・モアのイギリスは一九六五年、フランスが一九八一年に死刑を廃止したことを見ると、コスタリカのヒューマニズム精神におどろく。

子供のぬいぐるみを着だ大人が入館者を迎えて、まず映写室へ案内する。一〇人ほどになると映画が始まる。

黒い人や白い人、女や男、いろいろな人種の人の生活場面が映され「みんな同じ人間です」と解説がある。

病気の人、老人、子供、「みんな同し人間です」金持ちの人、貧しい人、農夫、漁夫、「みんな同じ人間」と人間の人権が平等にあることを繰返し例を出してみせる。

単純な映画なのに私は感激して涙を流していた。

映画が終ると子供たちはそれぞれ興味のある部屋へ散ってゆく。

各部屋には中年の太った女性がいて、お母さんのように機械の動かし方や実験の仕方をていねいに教えていた。

コスタリカが死刑を廃止してから、日本では二八年後の一九一〇(明治四三年)、大逆事件で無実の人を一二人も死刑にしたのをはじめ、どれほどの人を法の名で殺してきたのだろうか。

今でも「私は無実です」と叫んでいる死刑囚たちがいる。

名張毒ぶどう酒事件の奥西勝氏もその一人だ。私は「この事件を小説『銀の林』(新日本出版社)にした作家の佐藤貴美子氏と、また別の日に現地調査の弁護士や守る会の人たちと名張に行ったが、絵かきの私が考えても「白」だと思う人が、死刑執行の日がいつくるかと怯えながら再審請求をしているのだ。

これで日本は先進国といえるだろうか。

82-44

30 出稼ぎの楽団 top

後ろで結んだ髪をはね上げながらリズムに合わせて動くエクアドルの演奏家たち。

涌き立つような演奏をしている時も彼らは眉間にしわを寄せて悲しく怒った顔をしている。

コスタリカにはビザなしで(三ヵ月)入国できるし安全なので、中米や南米から貧しい人々が出稼ぎにくる。

なかには子供たちや民族衣裳の女たちもきて大道で踊ったり歌ったりする。

民芸品を並べて売っている時もある。緑と燈色の口ばしの長い鳥のぬいぐるみは体が黒い。

長いこと売れなかったらしく黒が日に焼けてはげていた。

値段を聞くと三〇〇〇コローネスといってから、買ってくれるなら一〇〇〇コローネスにするよと向こうからいってきた。

それで、その鳥はいま私のアトリエにいる。原価がやっと出たぐらいだろう。

いくら安いホテルでも一泊一〇〇〇コローネス近くはするから、その人たちはどこへ泊まっているのだろうか。

踊り子の娘が泣いているのを年上らしい美しい娘が何かいってさとしていた。

稼いで国にお金を持って帰るために泣きながらでも踊るのだろう。

コスタリカ人は出稼ぎの他国の人を決してバカにしたりしないし、小銭をまわってくる皿に入れてあげているが、彼らの笑った顔を見たことはない。

大道にテントを張ってみやげ物を売っている人たちはほとんど他の国の人だった。

31 父の帰りを待ってる top

樹の下に夕方になると女の子が二人で立っている。何で立っているのかなと時々すれちがいながら考えた。

ある夕方、暗く影を落しはじめた丘の方から自転車の男が黒い点になって現われると二人は走り出した。

「パパ」と叫びながら。自転車の荷台には箱がくくってある。三人は樹の下の小さな家に入って行った。

父親の帰る時間が決まっているのだろうか。

どんなに疲れていても貧しくても、娘が走り寄って迎えてくれる父親は幸せな人だと思った。

サルセロの日曜日、遊園地で三人の父親が七人の小さな子供たちを遊ばせていた。滑り台で次々と子供たちを滑らせている。 |

|

抱いて上まで連れてゆく人、途中を支える人、下で受け止める人、六人の子は滑れるようになったが、どうしても一人の男の子は怖がってしがみつく。

それを三人がかりでとうとう両手を水平にのばして笑い声を立てながら滑れるようにまでした。

その間、母親の姿はなかった。

向こうの公園の石のテーブルの上に料理を並べている女たちがいたから、その人たちかもしれない。

教会でも手を抱いているのは父親だ。乳母車に乗せた子の顔をじっと見ながら牧師の話を聞いている父親もいた。

父親が子供の顔を見る時間が長いほど平和への熱意も強くなるのではないかと思った。

|

|

|

32 祝日 top

エレディアの祝日。教会の前の野外音楽堂から吹奏楽団の演奏がひびいてくる。

その音は朗らかに町の上空にバシバシと鳴って、建物の屋上に立てた旗がはためく。

黒い水車のようなココヤシの葉も空に舞い上がっていくように見える。 |

周りのベンチには老夫婦が肩寄せあっているし、女の子たちも着飾ってスカートをひらめかせて走りまわっている。

一人だけ紺の背広でネクタイを付けた指揮者が演奏の合間に「〇〇さんから寄付が寄せられました」と高々と封筒を差上げて見せると、楽団員も周りの人もうれしそうに手をたたく。

市の楽団だから市から賃金が出ているというが、祝日には思いがけないご祝儀が入るのだろう。

子供たちの吹く大小のシャボン玉が七色の虹を入れてくるくる風に吹かれて飛んでいる。

広場では子供相手の路上サーカスを見た。大小二匹の犬が芸をする。

ピエロの頭上にのって立ち上がったり、逆立ちしたり、まりをころがしたり、楽しい芸を見せるけれど誰も、金を投げなくてよいのだ。

なぜならピエロと犬は「役所から金が出ている」そうなのである。子供たちは拍手と笑顔をたくさんあげていた。

茶色の逞しい馬に乗った黒人のポリスが、公園の中をゆっくりと動いていく。紺の帽子に紺の服だ。

白い歯の笑顔が美しい。道路のない草原や丘は馬で走るのが一番早いからか。

サンホセの歩行者天国ではポリスは自転車だ。ロードレースに出るような自転車と姿である。

帽子と服は黒で背に白く、POLISとある。いつも二台一組で行動する。

車の入れない歩行者天国は自転車が一番早いからか。

軍隊のない国でもポリスはピストルと警棒を提げている。

町の人の話では他国から、武器や麻薬が蜜輸入されて、コスタリカの若者も影響を受け大問題になっているという。

確かに新聞に、今日は麻薬を何キログラム押収したとか、機関銃を何丁見つけたとか逐一載っている。

ニカラグアとの国境近くをバスで通った時、急にバスが停められポリスがバスの中に入ってきて、全員の身分証明書を検査した。

乗客はみな協力的で、突然の足止めにも文句をいわない。

どうしてこんなことをするのかと隣の席の婦人に聞くと、この辺は密人国者が多いからだ、これは大切なことだからと真剣な顔をしていった。

国民とポリスとマスコミと一体になって毎日毎日、平和を維持する努力をしているのだ。

国境付近の農民が見つけて届け出た武器のことなど、婦人は話してくれた。

「畑を掘っていたら、箱が出てきて機関銃が入っていたんですって二〇丁もよ」。

メキシコから中米を下に降りてきて、コスタリカに入国した日本青年に出会った。

コスタリカの感想をきくと「この国のポリスがおだやかな目をしているのが一番の印象です」と、いった。

サルセロの公園では一日中ポリスが二人公園を歩いて見まわっていた。二人は昼食の時以外は座らなかった。

|

|

34 車 top

コスタリカも車は増え続けている。五年前小さな花の咲く草の道の真ん中で、赤い車を洗っているのを見た。

その横の木に栗毛の馬がいて黒い尾を振っていた。風景のなかの赤い車は美しかった。

今はその道を車がスピードをあげて通り、白いほこりを立てている。

馬も、もうその道にはつなげなくなった。

「車が多くなって、空気が汚れていて嫌だわ」と私がいったら、

「我々は貧しくて今は古い車しか買えないからだ。

ガソリンも政府が良質のを使うようにと援助を始めたから、だんだんと良くなるよ」と誰も楽天的だ。

何より車が持ててうれしいのだった。町の中さえぬければ、車も減って南国の高い木や青い山々の間を車で走るのは快適だ。 タクシーの車体はみんな赤い。台数が多くてどこに行ってもタクシーはつかまる。

「安いんだから、タクシーで行きなさい」と道を聞くとタクシーをすすめる人がいる。確かに安いのだろうと思う。

タクシーでは七〇〇コローネスで行ける場所へ、個人の自家用車で行ってもらったら一〇〇〇コローネス要求されたことがある。

大通りの角に赤い小さな小屋があって、そこのまわりにタクシーがたくさん停まる。

タクシーの運転手たちの休憩所というか水分補充所みたいだ。車から降りてきた運転手が次々と果物にかぶりつく。

何杯もジュースを飲む。小屋にはエプロンをした男が大きなナイフでスイカやメロンを切ったり皮をむいたりしていた。

タクシーに乗って、嫌な思いをしたことは一度もない。友人の車を見つけるとクラクションを鳴らして近づいていき大声で話す。 「アミーゴ(友だち)なんだ。友だちは私の宝だ」という。

|

|

35 幸せ top

旅で一〇日間も、ていねいにスケッチをして、そのスケッチ帳を失くしたことがある。

どこを探しても出てこなかった。気落ちがして歩きまわる気にもならず、道ばたの石に腰をおろし涙を流した。

二度と行くこともないだろうパナマの風景、再び会えないだろう行商のおばさんや多くの人々がスケッチブックには描かれて一冊がそろそろ終ろうとしていた。

絵かきがスケッチブックを失うなんて最低だと自分を責めた。どこでどうしてなくしかのか全然わからない。

盗まれたのか落としたのかそれさえわからない。忽然(こつぜん)と失(う)せたというしかない。

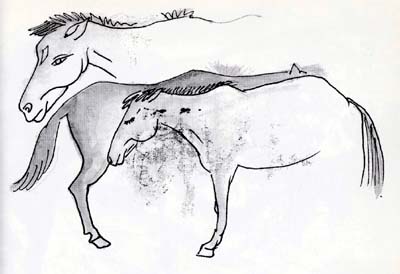

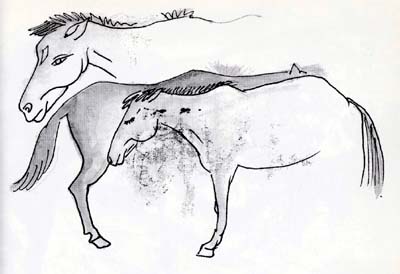

私が座って泣いている前に柵があり、そのなかに二匹の馬がいた。

一匹は小柄な栗毛でその横に頭を反対の方に向けてぴったりよりそって立っているのは逞しく黒毛だ。

風がたて髪を波うたせ蝶が背に止まり、教会の鐘の音がしても、二匹はじっとよりそって動かない。

草も食べない。時々栗毛の方が細い美しい足先をちょっとけいれんさせる。

二匹は目を伏せてつつましく相手の臭いの中で幸せそうであった。

今の時間のためならば食べなくても、動かなくても何をされても平気だというぐらいに、じっと何かにひたっていた。

私はそれを涙の目で長い時間見ていた。二匹の馬は何も持たないけれど幸せなんだと気づいた。

人間は物を失くしたとこんなに泣いたりする。今の私は何か変だ。何かにあせっている。

からだも手も目も残っているのに、何を悲しんでいるのだ、と気をとり直して立ち上った。

そして、小さな家々、洗濯物が風にはためく村を歩いた。大きな木の周りで子供達が走りまわっていた。

物がなくても子供たちの歓声は「幸せ」といっていた。

36 トルティジャ top

ルーマニアにガラス絵の勉強に行っていた時、ブカレスト大学の寄宿舎の食堂では、毎回ママリガというトウモロコシの粉と牛乳で作ったどろどろした白いものが皿の上に山盛りに出た。

口あたりも気持ち悪く味も好きになれなかった。

さりとていつも残すほどの勇気もなく、こういう物をこれから一ヵ月も無理に食べるのかと悲しかった。

ある日ブカレスト大学で、日本文学を教えていらした住谷春也先生が、学生と食堂に現われた。

きっと先生も異国のこんな味は嫌いに決まっていると見ていたら、大きなスプーンにたくさんすくって口の中ヘガバッと入れ、頭を振っておいしそうに食べられた。

あのように気味悪くまずいものをよくも大量に口の中に入れられるものだ。

もしかしたらあのように食べればおいしいのかもしれない、と思って私もガバッと口の中に入れて頭を振って、おいしそうに食べてみた。

それからはたんだん好きになり、ママリガがあればルーマニアで生きられると思うまでになった。

他の人がおいしく食べている食物が、おいしくないわけはないと信じて、おいしそうに食べている人の真似をして食べること。

コスタリカでもそのようにしてトルテイジャが好きになった。

リベリアの川岸に手作りのトルテイジャを作る家があった。

前の日から仕込んだトウモロコシの粉を練っておせんべいのように平らにし、鉄板の上で焼いて売る。

朝まだ星が出て暗い中で仕事は始まる。一〇歳以下の三人の子供たちも起きて、水をくんだり掃除をしたりして手伝っている。 |

|

おせんべいのようにする人と焼く人と二人の女が作っている。

年とったほうの自髪の女が、太い腕でたたいて団子にしたのを伸ばしながら「私はこの仕事で十一人の孫を育てたんだよ」といっていた。 明るくなると近所の主婦が朝食用に買いにくる。手作りは機械で作るよりずっとおいしいという。

top

****************************************

|