|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

二章 首都サンホセの空は青く

雄大なイラス火山国立公園 |

町のいたるところに屋台で果物を売っている |

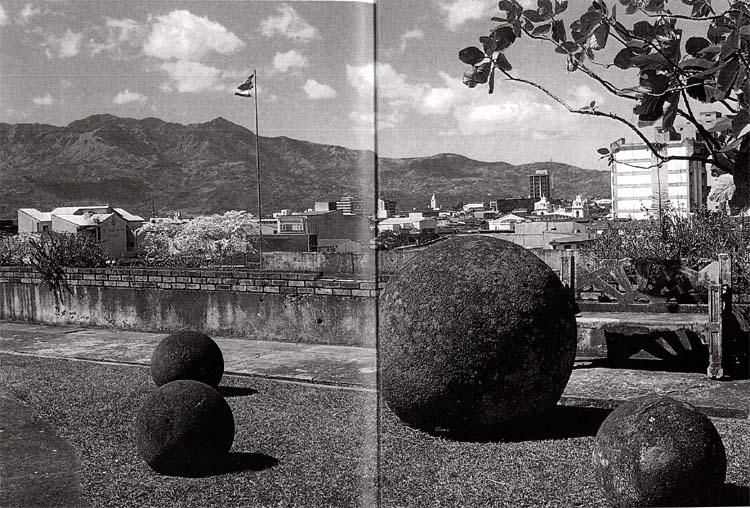

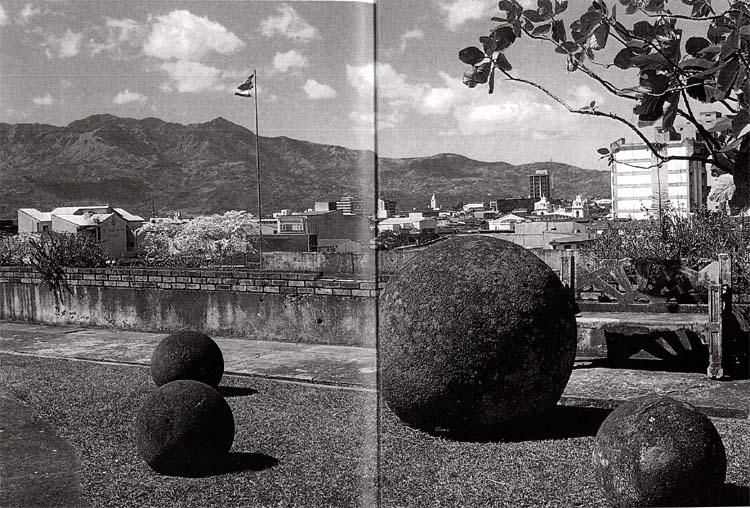

ラ・メルセド教会とカリロ公園の円球石 |

1 さわやかな高原都市へ top

暮石近づいた一二月末、成田国際空港発午後六時過ぎの航空便で、コスタリカへ向かう。

東京から太平洋を飛び越えて、ロスアンゼルスに、さらにメキシコ経由で、首都サンホセ着が翌日の午前一〇時半だった。

なんだ、一晩で着いたのかと言われそうだが、家を出たところからサンホセまでは、実に四〇時間以上もかかった。

直行使がないので、途中二ヵ所の待ち時間が加算されたのである。

太平洋上で日付け変更線とかを通過して、日本からの時差は一五時間、なにがなんだか頭の中が犬混乱してしまう。

とにかくやけに遠い、という実感だった。

これでは日本からの観光客は二の足を踏むにちがいないが、かえってそれだけにコロンブスではないけれど、新大陸にたどり着いたかのような新鮮さは捨てがたい。

思えば、うちのカミさんが、軍隊のない国がある、それはコスタリカだと口にしたのは、まだ夏のことだった。

それから秋がきて、冬になって、ではと決断するのには、しばらくかかった。

まさか床下を掘っていくわけにもいかないので、航空便でどんなルートがあるのか、行った先で何か見られるのかの調査が先である。

『中米の奇跡コスタリカ』の著者、早大教授の寿里順平先生、ガラス絵の画家の児玉房子さん、コスタリカ政府観光局の日本事務所を訪ねだりして、いろいろと話を聞くうち、だんだんと面白くなってきたのだった。

数年前までの私は、韓国、中国、台湾、ベトナムなど、主としてアジア諸国を回っていた。

近いから日程も取らず費用も安くてすんだが、そのうちふと反省したのである。

近場は後でもいいが、遠出するには何よりも体力がいる。今のうち世界の遥かな国々を見ておかなくちゃ……と。

しかし、ヨーロッパまでは何度か足を延ばしたものの、今度のような旅は初めてだった。

前回のゲルニカ(スペイン)も、はるばる来たぜの実感が湧いたものだが、サンホセ空港に着いたとたんに足元がふらついた。 機内に座りっぱなしだったせいか、足が充血し、靴がはちきれそうになっている。

|

家族そろって楽しい外出

|

スペイン系の人たちがほとんどだ

|

小さくて庶民的な国際空港を出ると、空は雲一つなく、南国そのものの澄んだコバルトブルーだった。

陽光はまぶしく、さんさんと降り注いでいるにもかかわらず、空気はとてもさわやかだった。

サンホセは、標高一・一五〇メートルの高原の町だからだろう。

東京からの冬着を、手持ちのバッグに押し込む。

冬から一気に夏が来てしまっだのは妙な感じだが、この国には四季はなくて、あるのは乾期と雨期だけだと迎えの通訳Aさんが言う。

雨期は五〜一〇月で、日本の梅雨時みたいにしとしとと降り続くのではなく、午後あたりにどっとくるスコールめいたのだそうだ。

一二月から四月までが乾期で、これからが観光シーズンだというが、急に身が軽くなったのは、冬着を脱いだせいのほか、気分的なものもありそうだった。

空港から車で一五分ほどで、ホテル・エラドゥーラに着く。

通路や中庭に緑をたっぷり取入れて、三つのプールをあしらった近代的なホテルは、伝統の重みはないけれど、まずまずの雰囲気だ。

生(なま)伴奏用のグランドピアノのあるロビーで、通訳のAさん、ガイド役のF氏らと、これからの取材予定についての打合わせをする。

「先生のご要望通り、アリアス元大統領ほか、いろいろな方たちが、特に時間を割いてくださるそうです」

というAさんの言葉に、

「え、ほんとですか!」

と、一(ひと)声、疲れも吹っ飛んでしまった。

「でも、昼食のあと、よろしかったら市内観光でもいかがですか。

先にサンホセの雰囲気を、ざっと見ておいたほうが、と思います」

2 何やら間が抜けていて top

|

山積にされたトマトなど

|

屋台の八百屋さん

|

気候と風土とは、その国その町の印象に、かなりの影響を与えるもののようだ。

真冬のはずなのに、日中はほとんどシャツ一枚の人々の町は、どこか明るく陽気で開放的に見える。

サンホセの繁華街は、アベニーダ・セントラルと称する東西に延びる目抜き通りだが、ホテルやレストランに、せいいっぱいシャレた店が並んでいる。

もちろんファッションの店もある。

覗いてみると、派手な絵柄入りのTシャツは豊富だったが、毛糸の手袋とかマフラーの類は皆無だった。

一年中が春か初夏の感じで、山地へでも行かないかぎり防寒具は不要なわけだが、こんなところに生活したら、さぞかし身軽だろうなァ、と思う。

そういえば、歩行者天国を行き交(か)う人々は、日中から何をしているのか、そう急ぐでもなくのんびりと歩いていく。

白人系がほとんどだが、人目を引くような娘たちもいて、ジーパン姿に買物袋を手にしている。観光客ばかりとも思えない。

クリスマスから年末に入ったせいか、もう休日の人が多いのかもしれない。

通りには、色とりどりの果物や、花を盛った屋台も出ていた。

八百屋さんの店先で、トマト一キロ四〇〇コロンと表示されていたが日本円なら約二〇〇円である。

こちらの通貨は、コロンブスにちなんでコロンだが、一コロンは約○・五円。二〇〇円あれば、艶のいいリンゴが五、六個は買える。

もっとも、タバコの一本売りの屋台もあった。

戦後の闇市ではないが、それを買う人もいれば、商売にもなるということか。

物価が安いと感心してばかりはいられない。

タバコの一本売りしか、買えない人々もいるのだった。

平均月収はどのくらいか。聞いてみると、都市と農村では開きがあるが、夫婦に子供二人の四人家族として、三〇〇〜八〇〇ドルくらいだという。

その中間をとれば、四人家族の大半が約四、五万円で生活しているということになろう。

お隣のニカラグアに比べれば、結構な水準のように思えるものの、けっしてラクではないはずである。

サンホセを称して、「高原の田舎町」と書いた人がいるが、田舎町というにしては、ヨーロッパふうのわりと近代的な、こざっぱりした町並みである。

高層ビルもちらほら、場所によっては車の渋滞もあるが、バンコクのびくともしないような超渋滞ではない。

バイクの洪水のようなホーチミンシティ、自転車レースもどきの北京ともちがう。

何やら間が抜けていて、おっとりした感じは、どこからくるのだろう。

もちろん市内人口約三〇万人という、ミニ都市のせいもあるのだろうが、歩きながら見ていくうちに気づいた。

高速道路がない。地下鉄もなけれは、市内電車もない。

要するに近代都市に必要欠くべがらざるものがなくて、かわりに公園や広場があちこちにある。

人々は憩いと語らいの場を求めているのだろうか。公的な交通手段といえば、やや時代もののバスだけだ。

なにしろ中心地が二キロ四方のエリアだから、町なかに住む人々は、徒歩で用が足りてしまうのだろう。

ないものはまだある。押しつけがましい街頭の物売りにドルチェンジ、なかばプロ化した物乞い集団に、行く手をはばむ子供の靴磨きなど。……

いや、そう言いきってしまうのは独断で、実際にはいるのかもしれないが、私の第一印象はまずまずだった。

|

旧陸軍司令部要塞を改良した国立博物館

|

3 要塞跡の国立博物館 top

文化広場から目抜き通りをぶらぶら歩いて、東に面した小高い丘の国立博物館へ行く。

町並みを見下ろす位置にある。どうもいわくありげな建物だと思ったら、その昔は陸軍司令部があったところで、元要塞を博物館に改造したのだそうだ。

「昔と言いますと、ええと、いつ頃ですか」

「一九四九年に、軍隊が廃止されました」

という答が返ってきた。

「とすると、新憲法制定時ですね。その前は軍隊があったわけだ。あったものを廃止した、と」

「ええ、そうです」

「なぜ廃止したんですか。きっかけですよ。軍隊をなくすということは、大変なことですよね」

「それは、先生の今度の旅のテーマでしょう。だんだんとわかっていくほうがいいのでは……。ここにも多少は展示されていますから」

「はあ、なるほど……」

と、神妙にうなずいたが、これは苦笑せざるをえない。

なんでもすぐに結論を知りたがるのは、せっかちな日本人の習性なのだろうが、私も少し毒されているのか。

この国へ来たらプロセスが大事で、そう先を急ぐな、ということなのだろう。

コロニアルふうの博物館に入る。入場料は一〇〇円ほど。

建物は花壇のある中庭をはさんで口の字型に、回廊式になっている。

順序よく見ていけば、スペイン語ができなくても、それほど不自由はしない。

コスタリカの先史時代より先住民族の生活と、さらに植民地時代から独立を経て現代に至るまでが、貴重な出土品やら黄金の細工物、立体模型に絵画、写真などでわかりやすく展示されている。

コロンブスが最後の航海で、この国に第一歩をしるしたのは一五〇二年。

そのあとしばらくして、スペインからやってきた最初の植民者は五〇家族だったという。

ざっと二〇〇人ほどの人々ではなかったか。もちろん先住民族との摩擦は避けようもなかったが、平和に暮らしていた彼らは侵入者たちに従うことなく、生活圏を山地へ移す。

植民者たちは、アテにしていた金銀もなく、先住民の協力はおろか妨害もあったから、自給自足で細々と生活するほかはなかった。

祖国を後にしてきた者たちもひどく貧しかったのだ。

どんなに飢えても帰国する旅費もなく、不退転の覚悟で生きるより道はなかったのだろう。

そうした経緯がよくわかる。しかし、先住民族たるインディオの側から、コスタリカの歴史を見たら、どういうことになるのだろうか。

展示室を回っていくうち、特に誰もが足を止めるのは、インディオの手になるものとされる奇怪な円球石だ。

コスタリカ南部で発掘されたというが、何故かほかでは見ることができないという。

大きいのもあれば小さいのもある。見事なまでに完全な円球になっている。

なかには一メートル以上のもあって、スペイン人到来前に、先住民族に高度な技術があったことを裏づけている。

ごろごろと転がしていくことは容易だろうが、一体どのように作られて、何に使われたのかが解明されていない。

ために、世界七不思議の一つとされているのだそうだ。

|

世界七不思議の円球石が博物館中庭に置かれている

|

4 大統領選挙のいざこざから top

展示室の最後が、現代になっていた。ごく一部ではあったが、私の期待する新憲法制定当時の写真数枚のほか、ごく簡単な説明とがあった。

飾られた写真の一枚は、革命評議会議長だった国民解放戦線の代表ホセ・フィゲレス氏(現大統領の父親)が、右手にハンマーを持つ姿である。一九四八年暮の一二月、第二次共和制ヘスタートする式典で、場所はまさにご当地「ペジャヴィスタ兵舎」の要塞である。

式典の冒頭で、フィゲレス氏は演壇に立つやいなや、「今日かぎり、コスタリカ政府は、常備軍を全廃します」と、開口一番に宣言した。

彼はそのあとすぐ後方璧に足を進め、手にしていたハンマーを壁に向けて、力一杯打ちおろした。

事前に細工してあった壁は音を立てて崩壊し、人々の驚きの声のなか、大きな穴がぽっかりと開いたという。

私は、ふーんと鼻を鳴らした。当時のフィゲレス氏は暫定的な新政府の代表で、後に正式に大統領に選出されるのだが、なかなかの演出力というべきだろう。

「軍隊はしばしば独裁体制によって、国民を力ずくで抑圧してきたが、我々は、民主的な話合いの道を選ぶ。

従って政権維持のための武器はもういらない。不要なものは今日限りとする。

この兵舎はこれから教育省のものと変わり、博物館へ改造します」

という誇らしげな宣言のあと、非武装平和国家としての第一歩が踏み出されたというわけである。

では、その直接的な動機となったものは何か。

後で聞いたり調べたりしてわかったことだが、その年二月、大統領選挙のトラブルが引金となったのだった。

投票結果は野党候補の勝利と出だのだが、与党は選挙そのものが公正でなかったと強引に主張してゆずらなかった。

彼らはついに議会をも巻き込み、選挙無効の決議が出るにおよんで、野党側のフィゲレス氏らがもはや話合いではラチがあかないと、反政府レジスタンスに決起した。

国民解放軍による武装蜂起である。

中米諸国では選挙のたびごとに、その結果をめぐっで、いざこざが絶えなかった。

ほとんどは武力をともなう対決となり、劣勢に立たされた側は国外へ亡命、そこで傭兵を集めて再度戦闘を繰返す例が続いていた。

あおりを受けて、いつも惨々なめにあうのは国民である。

コスタリカも例外ではなかった。四八年の大統領選挙に端を発する内乱での犠牲者は約二〇〇〇人と推定される。

もちろん戦闘の巻き添えで、死んだ者もいるだろう。

もとはといえば、同じスペインからやってきた五〇家族だったのに、その同胞同士が武器を手にいがみ合うのは愚の骨頂でありいい迷惑で、もういい加減にしてくれの声が、国民の間に高まったのは、むしろ当然の成りゆきだろう。

その声に押されて、武装蜂起を成功させたフィゲレス氏は臨時政府の首班となると、ひとまず一八ヵ月のあいだ国を治め、その後改めて総選挙を行う日程を約束した。

この一年半が、その後のコスタリカの命運を変えたといえる。

年が明けて四九年十一月に、「常備軍としての軍隊の保有禁止」を名文化した新憲法が公布される。

さらに社会主義的な銀行の国有化、選挙裁判所、国立生産局の発足などの抜本的な国政改革=第二次共和制が、国民の熱い支持の元にスタートしたのだった。

5 軍靴の音は聞こえない top

この政治姿勢が、小国の経済力に反映しないはずがない。

軍事費を教育、福祉、医療などの国民生活に振り向けるだけでも、かなりの違いが出てくる。

さらに一九四九年以降は、血なま臭い争いも消えて、みな安心して働けるようになったから国民総生産も上がり、七〇年代後半には、ついに中米諸国を追い抜いてしまった。

兵器は人を殺し傷つけることはあっても、何も富は生産しない。

軍隊を全廃した国が、二〇年もしたら、どれだけ生活がよくなるかの一例ともいえる。

とはいえ、元々がコーヒー、バナナ、カカオ、砂糖などを主な産業とする農業国だった。

その豊かさも、他の中米諸国と比べればの話である。

しかし、近隣諸国は、ゲリラと内戦にあけくれている。

もしも外部からの攻撃を受けた場合は、どうするのか。

吹けば飛ぶような警備隊だけで、一国の安全は守れるのだろうか。

一九四九年の新憲法は、内乱を再発させないという反省と目的のために制定されたので、自衛権までは放棄していなかった。

緊急時には国会の承認を得て、徴兵制と交戦権を復活できるとしている。

さらに地域の集団安保組織ともいうべき米州相互援助条約に加盟したが、自分の国は非武装なのだから派兵できる軍隊もなく、派兵の義務には応じらかないことを加盟条件にした。

ところが八〇年代に入ると、北のニカラグアでの戦火が激化し、国境地帯がにわかに緊迫してきた。

アメリカの介入もあって、コスタリカの平和主義は一大危機を迎える。

この時点で、時のモッヘ大統領による「非武装永世中立宣言」が、内外に発せられたことは先に書いた通りである。

モッヘ政権を継いだのに、八六年に就任したアリアス大統領だった。

氏は平和主義を順守して、アメリカからの経済援助は受けるけれども、政治的には一線を画すことで積極的な平和外交を促進した。

氏の粘り強い働きかけによって、八七年ついに中米和平の合意が成立する。

「強いアメリカ」を自認するレーガンの腹の虫は治まらなかっただろうが、その横つらを小気味よくたたいたのは、アリアス氏へのノーベル平和賞だった。

国立博物館の最後の一部屋は、そのアリアス元大統領のノーベル平和賞展示室になっている。

中米和平のまとめ役は国際的にも評価されたわけだが、東西冷戦のさなかにあって、アメリカ、ソ連など大国の介入を退け、中米人が自分たちの手で和平を勝取った意義を、私もまた感じないではいられない。

博物館を出ると、隣接し牛兵舎跡は公園になっていて、民主主義広場という。野外の音楽堂のように、北面が階段式になっている。

民主政治百年を記念して、一九八九年に作られたということだが、樹影のベンチには、若いカップルが肩を寄せ合っていた。

町並みに面したところは、土産物売り場の屋台である。横一列に軒をつらねているのが楽しい。

公園の高台に、小さなモニュメントがあった。

アリアス氏による一文が刻まれているのを、すぐその場で訳してもらった。

この民主の広場で

子供たちは歌い、詩人も歌い

画家は絵を描き

恋人たちが散歩する

ここでは、決して軍靴の音は聞こえない

聞こえるのは、ただ自由の声

ほら、この町並みに

そして、国の隅々にまで聞こえるだろう

自由を築いた民衆の声が…… |

|

民主主義広場のアリアス元大統領の碑文

|

|

6 平和は空気みたいなもので top

アリアス氏の詩は、さわやかな余韻がある。 その一文には、平和のかわりに「自由」の文字が二度も出てくる。

人権も含めた民衆の自由こそは、平和の礎石といってよく、自由のないところに平和はなく、平和のないところに自由はない。 だから、あえて平和の文字を入れる必要はなかったのだろう。

それはわからないでもないが、サンホセの町を少時間歩いてみて、私は今回の旅のテーマにやや戸惑いを感じ始めていた。 |

ファン・サンタマリア像と錆びついたフランス製大砲

|

この国独特の平和主義を、一体どのようにとらえたらよいのだろうか。

コスタリカへ来る観光客のほとんどは、環境問題に関心を持つエコツーリストだそうだ。

九州と四国を合わせたくらいの小さな国土にもかかわらず、北米大陸全体に匹敵するほどの、約五〇万の生物種が生息する。

古くはスティブンソンの冒険小説『宝島』、新しくはスピルバーグ監督による映画「ジュラシック・パーク」の舞台となった島は、この国にあるということだ。

エコツーリストたちは、一日で市内観光を終えたあと、さっさと環境保護区へ出かけてしまうが、おそらく満足できるはずだ。

体長二メートル近い巨大海亀がのっしのっしと、産卵に上陸してくるトルトゥゲーロ国立公園など、魅力たっぷりである。

それらはすべて目で確かめることができて、写真にも残せるが、平和主義のほうはそうはいかない。

平和とは空気みたいなものだから、形になって現われるものではない。

平和の危険度がリトマス試験紙か、交差点の信号みたいに青、橙、赤と、どこかにぱっぱと表示されていたら、どんなにわかりやすいことだろうかと思う。

でも、遠路はるばる来たからには、何とかこの国の平和の空気の一端くらいはつかんで帰りたい。

さて、どうしたものかと思案の余り、私はそれを口にしてみた。

「それはむずかしい。現に軍隊や基地があるなら、見ることもできるし、写真にも撮れますが、ないものはどうも……」

ガイドのF氏は、にやにやと笑いながらも当惑気味の表情である。ないものねだりとはこのことだろう。

「それでは、昔使っていた兵器など、どこかに保存されていませんかね」

「廃止したんですよ。かつ五〇年ほど前にね。それらが今もあったとしたら、非武装国じゃありません」

「でしょうねえ……」

私も、思わず苦笑してしまったが、F氏はふと目を輝かせて、そうだ、かなり古い大砲でよければある、と声をはずませた。

それから、車を飛ばして行った先は空港にほど近い地方都市で、アラフェラ市という。

サンホセの中心地から、北西に向けてほんの一走りである。

なるほど、教会のカテドラルを右にして、人々の憩いの場の公園の一隅に、大八車のような鉄輪を左右につけた古めかしい大砲があった。

これでもタマが出たのかと思えるようなしろもので、錆びついたプレートに一八八六年のフランス製と刻まれている。

何と百年以上も昔の骨董品に、いささかげんなりとした。兵器といえば、こんなものしかないらしい。

大砲の背後に、突撃する兵士らしい銅像があるのに気づいて、聞いてみた。

「この人は、どういう人ですか」

「ファン・サンタマリアです。彼は鼓笛(こてき)手でしたが、松明(たいまつ)をかざして敵陣に乗込み、戦いを勝利に導いた英雄です」

「あれ、国際空港も、確か同じ名前では……」

「はい。彼はこの町の生まれでしたから」

「敵といいますと、それはどこの軍隊ですか」

「アメリカの軍閥ウィリアム・ウォーカー軍です。一八五六年のことです」

「今から一四〇年ほど昔のことてすか。じゃ体験者は一人もいませんね」

ずいぶん古い時代の祖国防衛戦争だった。その後散発的な内乱はあったものの、市民が銃を手にして戦ったのは、これが最初で最後だったとは、何とものどかな話で、同じ一八〇〇年代の終りから、日清、日露、日中、そして太平洋戦争と、半世紀ものあいだ絶え間なく大戦争を仕掛けてきた日本とは、比べようもない。

要するに、いまコスタリカに生活している人たちは、誰一人として戦争体験はなく、もちろん被害者にも加害者にもなることもなく、ミサイルも戦車も現実に見ることはないのだった。

それはやはり、本質的に幸せなことではないのだろうか。

top

****************************************

|