|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

一章 海の下の京都

今から五億年以上前、広大なアジア大陸は日本列島をすっぽりその中におさめていた。

四億年前、大陸の一部は沈降しはじめ、しだいに本州全域におよんだ。ひき続く沈降は厚い地層の堆積をもたらす。

こうした本州地向斜の海には、一体どのような生命の息吹きがあったのだろうか。

また地の底深くに貯えられた地球のエネルギーは、どのような大事件をおこしたのだろうか。

1 丹波(たんば)山地――五億年前の岩石が周山で見つかる top

小松左京の小説「日本沈没」では、京都がしばしば舞台になりました。

高僧の必死の読経のうちに崩れゆく清水寺、静かに池の中に没し去る金閣寺などの光景をおぼえている人も多いかと思います。

「日本沈没」では、地球科学における一大仮説ともいうべき「プレートテクトニクス」が、たくみに取入れられており、太平洋から押し寄せてもぐりこむマントル対流が、日本列島の底をつきぬけてしまうことから日本が沈没するという設定になっています。

この話はダイナミックな地球の姿に人々の興味をむけさせたといえますが、日本列島がなくなってしまうのだということから、何か厭(えん)世的な、また刹那(せつな)的な気分をさそう傾向もあるようです。 はたして日本列島の土台はどうなっているのでしょうか。 |

丹波山地(天田郡三和町)

|

比叡山の上から眺めると、それほど高くない山々が波のようにうねって続いています。

京都の北山も西山も、丹波の山々もひとつづきなので、丹波山地とよばれています。

北山杉の美林、ワラビ、ナメコ、ゼンマイなどの山菜、アマゴやオオサンショウウオのひそむ渓流の岩かげ、シカやイノシシはもとより、ツキノワグマさえ里に姿を見せるといいます。

丹波山地はいまなお、人と自然の交響詩に豊かな素材か与えてくれます。

海底でできた地層

昭和三十八年、数人の若い地質研究者を中心に丹波地帯研究グループが誕生しました。

それから十三年、このグループはいまでは三十人を越すまでに成長してきました。

丹波山地の歴史はこれらの人々によって、次第に明らかになっていったのです。

丹波山地をつくっている地層はいろいろの岩石でできていて、海底火山の溶岩もあれば陸地から海に流れこんだ砂や泥の層もあります。

これらの地層はすべて海底に積み重なってできたものなので、海の生物の化石を含んでいることがあります。

それらの化石によって、この海は三億年より古い時代から二億年頃までの間つづいていたことがわかっています。

この積み重なった地層は、いまでは複雑に褶曲(しゅうきょく)していますが、もとの厚さになおしでみると、八千メートルから一万メートル以上になります。

地層の性質からみると、そんなに深い海の底でできたとは思えず、長い間にわたって浅い海に地層が積み重なるのと同時に、もとの海底が徐々に沈降して厚い地層ができたと考えられています。 |

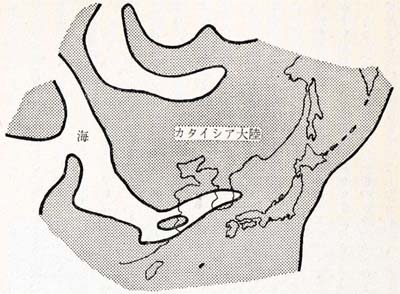

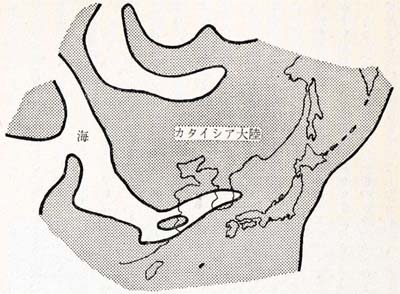

2億数千万年前の陸と海

矢印は礫(れき、小石)の流れた方向

|

こうした沈降性の海は「地向斜」とよばれ、後の時代に「造山運動」の場へと移り変わっていきます。

それでは、この海へ土砂を運びこんだ陸地はどこにあったのでしょうか。またどんな陸地だったのでしょうか。

海底の流れ

陸から土砂が海へ流れこむと、それは浅いところからさらに深い海底へと流れていきます。

それらが海底の斜面を流れて行くとき、海底を削ってあとを残す場合があります。

それらを調べるとどの方向から流れてきたかを知ることができます。

これでみると、岐阜県のあたりでは北からの流れが多いことがわかります。

実際に飛騨山地には古い時代に、大陸をつくっていた岩石が残っており、この陸地はかつては今の日本海からアジア大陸にもつづいていました。

一方、丹波山地には南からの流れのあとが残されています。

現在までにわかっているのは、京都市北区の雲ヶ畑や、京北町周山、細野周辺です。 |

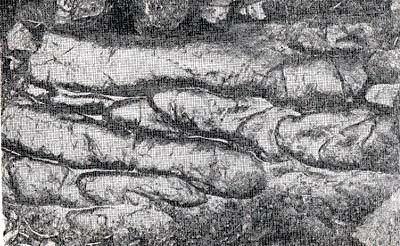

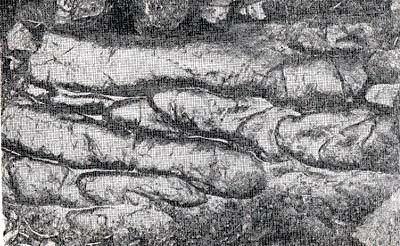

砂岩層の下側にみられる流れのあと(地層を下側からみている)

図の左から右へと流れてきたことがわかる。ものさしの長さは10cm

|

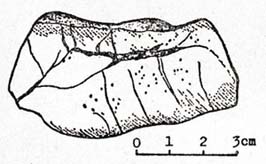

流れによって運ばれてきたものには、砂や泥の他に、もっと大きな石ころ(礫=れき)もあります。

れきの場合は、もとの陸地の岩石が何であったかを直接物語ってくれます。

そういうれき岩は雲ヶ畑や周山の付近だけでなく、園部の観音峠の北側にも分布しています。

礫のうちに正珪(せいけい)岩とよばれる岩石がみつかることがあります。

丹波地帯では京北町周山の圉で発見されています。

正珪岩の地層は、今の日本列島の地表ではどこを探しても見られません。

しかし広くまわりを見わたしてみると、はるかに日本海をへだてた中国から朝鮮のあたりには、何と五億年以上も前にできたこの正珪岩が、がっしりした地層として広く分布しているのです。

このようにアジア大陸に、地層として広く残っている正珪岩が、地層からはなれ、礫となって北の大陸の方から、日本列島のところまで流されてきたのなら話はあたりまえのことになっていたでしょう。

ところが正珪岩の礫は、丹波山地のみならず、紀伊半島の南端部などからも、ぞくぞくと見い出されているのです。

小・中・高校や大学の若手研究者からなる紀州四万十(しまんと)帯団体研究グループによって丹念に調べられた結果、紀伊半島の地層(約二千百万年前)に含まれている正珪岩の礫にも、南から運ばれてきたという多くの証拠があがっています。

これらの証拠はいったい何を物語っているのでしょう。実は何億年も前には大陸がずっと広くて、今の日本列島のところにも、さらに南の太平洋の方までも広がっていたことを明らかにしているのです。

それでは五億年以上前のこのとてつもなく広い大陸で、一体どんなことが起っていたのでしょうか。

タイムマシンに乗ってさぐってみようではありませんか。 |

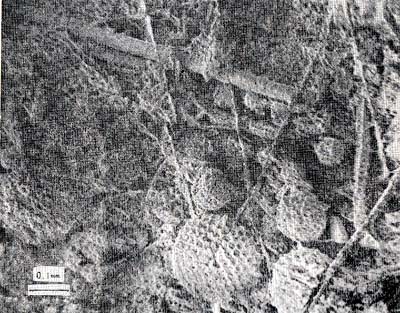

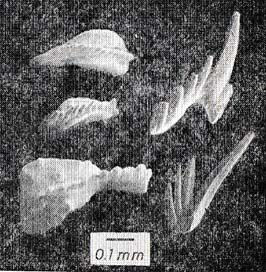

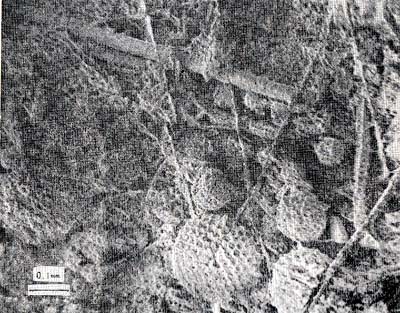

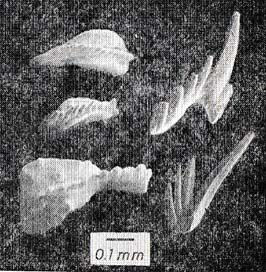

正珪岩の岩石顕微鏡写真(京北町極楽谷産)

砂粒は全部石英で、一つ一つの結晶の周辺にみられる

ゴミのような点のつらなりは、かつての砂粒の輪郭を示している。

このように丸い粒は砂漠などでしかできない。粒の大さは0.4mmぐらい。

|

太古代の砂漠と岩

見渡す限りの岩山や砂漠、どれもこれも赤茶けた色で、一本の草も木もありません。

それもそのはず、この頃は三葉虫のいた古生代よりも前の先カンブリア代という時代だったのです。

原始的な生物は、海のなかではやくも生命のいとなみをはじめていましたが、陸上には、まだ生物の姿を見ることはできませんでした。

草一本生えてない大地には、強い太陽光線がふりそそぎ、昼夜の激しい温度変化に岩石はぼろぼろにこわされ、石ころからさらに砂へとかわっていきました。

雨が降れば、すぐさま洪水が起り、土砂は勢いよく流され、あちこちに水たまりができたことでしょう。

また、干上ると、今度は激しい風に吹きとばされたに違いありません。

こんなきびしい気候のもとで、土砂が長い間、運ばれているあいだに、分解されやすいものは泥になって流れ去り、最後には固い石英だけが砂粒となって残りました。

風に吹きとばされるたびに、ますます丸くなった石英の砂粒だけが湖や海岸にたまって地層を作ったのです。これが正珪岩なのです。

赤い色をしているものが多いのは、当時の激しい乾燥気俟のもとでの酸化の様子を私たちに伝えています。

ところで、京都付近で正珪岩のれきがみつかることはごくまれです。もう少し身近なところでみることはできないものでしょうか。

乃木神社に正珪岩

伏見にある桃山御陵への坂道をのぼり、参道の手前で自動車道にそって右手にゆくと乃木神社があります。

門を入っていった左手に記念館としるされた小さな建物があります。

そばにある立て札をみると、南満州(現在の中国東北部)柳樹房の民家で、旅順攻囲軍の司令部であったものを、すべて持ち帰って建てなおしたものと書かれています。

ですからさしずめ、中国への侵略戦争の最前線基地といったものだったのでしょう。

実はこの建物をつくっている石のほとんどが五億年以上前の砂漠で出来た正珪岩なのです。

積み重ねられた石には、灰色や、やや黄色がかった透明なものが多いのですが、中には少し赤みがかったものもみられます。

左手の「乃木大将の寝屋」と書かれた札の下方には「蓮疸(れんこん)」――風や波でできる地層上面の波模様――がみられます。(カラーページ参照) |

5億年前の東アジア――南満州は海だった

|

正珪岩の地層がつくられた荒涼たる大陸では、また激しい火山活動もありました。

大爆発によって高く噴き上げられた火山灰は、風によって遠くへ飛ばされ、降り積ったこともありました。

また火口から熱い溶岩が流れ出したりすることもありました。

地下ではマグマが地上へ出てしまわず、ゆっくり冷え固まって花崗岩になることもありました。

今の私たちが想像もできない地球の活動が、何千万年も、いや一億年以上も続いて、日本列島の土台になった岩石をつくりあげてきたのです。

今から四億年ばかり前、この大陸のあちこちが沈みはじめ、そこに海水が入りこんできました。

できはじめの浅い海には、たくさんのサンゴが繁殖し、その遺がいが積み重なり、石灰岩をつくりました。

この石灰岩の地層は京都ではまだ見つかっていませんが、東北地方の北上山地や、飛騨の山地に、そして四国や九州にも点々と分布しています。

日本の広い地域が浅くて暖かい海におおわれていたと考えられるわけです。

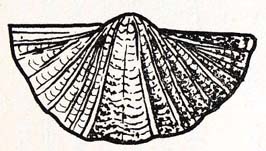

そこにはクサリサンゴ、ハチノスサンゴなどが繁殖して、サソゴ礁をつくり、その中に腕足(わんそく)類や三葉虫が住んでいました。

その頃、近くの陸上には、もうシダ植物が繁っていたとみえて、四国で発見されるこの時代の地層には、リソ木の化石が入っています。

おだやかに広がる浅い海、海岸からつらなる平地や低い丘に生いしげるシダ植物の森林、こののどかな風景は二〜三千万年(シルル紀中期からデボン紀の中頃まで)つづいたのでしょうか。 |

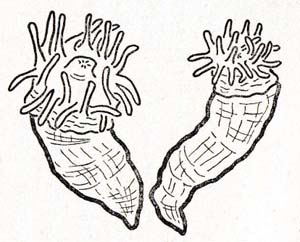

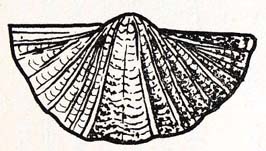

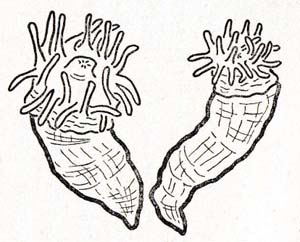

四射サンゴ(単体サンゴ)

|

そのうちに海の方では活発な海底の運動がはじまりました。

あるところには海底に深い割れ目ができて、そこからマグマが噴き出し、海底火山ができ、またあるところでは、海底がどんどん沈み、そこは陸から運ばれてきた土砂で埋められ、厚い地層ができあがっていきました。

三位数千万年前から長く続いたこの海にできた地層が、日本列島には広く分布しており、京都周辺の山々もそういう地層でできています。

2 芹生(せりょう)・鞍馬――京都府にもあった海底火山 top

海底火山といえば昭和四十九年の西之島新島の誕生を覚えている人も多いことでしょう。

噴き上がる水蒸気と火山灰、流れ出す溶岩や硫黄、海から頭を出したと思うとまた大爆発で沈んでしまう島。

海底火山はまことに地球が生きていることをまのあたりに見せてくれます。

そういう海底火山が京都府下にもあったといえば、本当かなと首をかしげる人もあるかもしれません。

実は水石愛好家に珍重されている“貴船石”や“貴船よもぎ”と呼ばれている石が、海底火山の噴火でできた石なのです。

芹生(せりょう)は海底だった

テレビドラマで有名になった北桑田郡京北町芹生(せりょう、現京都市右京区)。

ここ芹生は歌舞伎で名高い“菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)寺子屋の段”の舞台になったところといわれていますが、その真偽の程はさておき、いまも静かな山里のたたずまいを残しています。

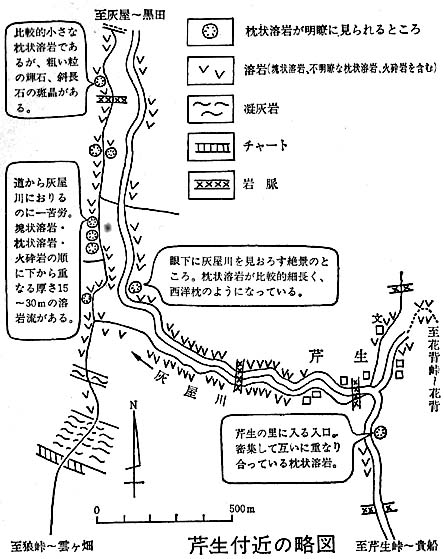

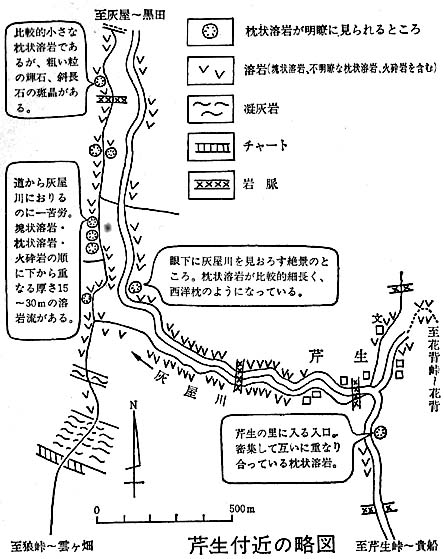

貴船から芹生峠を越える道は“北山銀座”と呼ばれ、ハイカーたちによって親しまれていますが、その途中、芹生の寺小屋橋から五十メートルほど手前の右側の崖に、人の頭ぐらいの大きさの夾い形をした緑色の石ころが、きっちり積み重なっている様子が見えます。

この岩石はちょうど枕の積み重ねたのを、横から見た様子に似ているところから、枕状溶岩と呼ばれています。(カラーページ参照)

それぞれの“枕”を丹念に観察しますと、いちばん外側には厚さ五ミリから十五ミリほどの、緻密なパン皮状の部分が認められます。

その内側は“枕“の中心部ですが、ここにはまるいあなやスイカの種のような形をしたあながたくさん空いています。

中には白や緑色の鉱物で埋められているものもありますが、このあなは溶岩が流れ出したとき、中に含まれていたガスが脱けだしたことを示す気泡のあとなのです。 |

芹生の枕状溶岩

(写真右下のハンマーの柄の長さは約30cm)

|

また中心部には急激に冷却されたために生じた、放射状の割れ目が認められることもあります。

こうした特徴をもつ枕状溶岩は、水中で固まったときに形づくられるものと考えられています。

ハワイ諸島などでも、溶岩が海に流れこんだところでは枕状溶岩が積み重なっています。

溶岩が海底をゆっくり流れ下ると表面の丸い塊がごろごろところがりながら勁いてゆき、時には黒く固った外皮が割れて中から真赤なまだどろどろにとけた熱い溶岩が流れだすありさまは、水中カメラでとらえられ、テレビでも放映されたことがありました。

芹生のあたりも、今から二億五千万年前には海底で、そこに海底火山の溶岩が流れこんできたことになります。 |

|

灰屋川に枕状溶岩

今度は芹生から北へ流れる灰屋川におりてみましょう。ここには清流に洗われた新鮮な枕状溶岩が露出しています。

昭和四十八年、ここで枕状溶岩の積み重なりの様子について、詳しい調査が行われました。

調査を行ったのは、京都や大阪の小、中、高校の先生や大学生、あわせて七人のグループです。

夏なお冷たい清流に、ときには腰までつかりながらの調査が続けられました。

その結果、繰り返し繰り返し海底に流れだした溶岩流が重なりあっている様子が見事に明らかにされてきたのです。

一回の溶岩流でできた岩石は、十メートルから三十メートルぐらいの厚さの層になっています。

薄い層のものは枕状溶岩ばかりでできていますが、枕状の塊の大きさは下のものほど大きく、上のものほど小さくなっています。

また厚い溶岩層では、一番下の部分は枕状溶岩ではなくわれ目の少い塊状の岩石になっています。 また溶岩の種類は、兵庫県の豊岡の近くにある玄武洞や、上夜久野の台地を作っている岩石と同じ、玄武岩質の溶岩であることが確かめられています。

サンゴ化石も発見

こうした海底火山の溶岩層は、丹波山地のあちこちに見つかっています。

山陰本線の殿田駅の東の大堰川の河床にも出ていて、くわしく調べられています。

また綾部市の南の船井郡・天田郡にも広く分布しています。

なかでも北桑田郡周山のあたりから灰屋をへて、この芹生につづくものはとりわけ厚い地層になっています。 |

|

この溶岩層はたどっていくとだんだん厚さが増し、鞍馬・貴船のあたりまでつづきます。

鞍馬山のあたりに海底火山があったのではないかというのは、そういう事実から推定されるのですが、しかしそこに噴火の中心があったのかどうかは、もっとくわしく調査してみる必要があります。

鞍馬山に登ってみましょう。

昼なお暗い僧正ヶ谷のさきに奥の院があります。

昔、牛若丸が大天狗に剣術を学んだというあたりですが、ここに灰色の大きな石灰岩があります。

この石をよくみると、いろいろの化石が入っています。

渦巻のようにみえるフズリナや、植物の茎のようにみえる海百合(うみゆり)というヒトデやイソギンチャクの仲間の化石がよく見つけられます。

サンゴの化石を中学生の松村靖君たちが発見したことも、前に「京都民報」で紹介されました。

こういった化石は、全部石灰質の殼をもったものばかりで、それが集まって石灰岩となっているのです。

これらの動物は浅い海にすんでいたもので、海底火山の高まりの上にできたのかもしれません。

また、溶岩から溶け出した炭酸カルシウムが、生物の殼を作るのに役立ったのかもしれません。 |

鞍馬山のフズリナ(約2億2000万年前)

(顕微鏡写真、右下のフズリナの長さは約6mm)

|

瑞穂(みずほ、岐阜県)には鐘乳洞が

同じ頃、海底にできた石灰岩は丹波山地の各地にありますが、園部町の北の観音峠にあるものや、瑞穂町の質志(しづし)にあるものは有名です。

質志のものはとくに大きくて、鐘乳洞ができています。

どれからも、フズリナなどの化石が出ますが、ただ珍しい化石がでるというだけでなく、どういう海の底だったかを考えながら採集してみるのかよいでしょう。

なおいうまでもなく、奥の院の化石はもとより、芹生の枕状溶岩も、日木列島の生いたちをさぐるうえで貴重な資料です。

大切に保存したいものです。 |

腕足類(シャミセンガイ)

|

3 保津峡のチャート(岩石)――プランクトンの作った名勝の岩 top

しぶきをあびて激流を下るスリルは、保津川下りの醍醐味といえましょう。

亀岡の保津大橋を出発して約一時間、行く手に巨大な岩壁がみえてきます。

ここは保津川と水尾川の合流点にあたり、巨岩は“壁岩(かべいわ)”と名づけられています。(カラーページ参照)

さて国鉄保津峡駅を右に見ながら、小舟は落合(おちあい)にさしかかります。

ここにも“書物岩”と呼ばれる岩壁が奇勝を形づくっています。

ではもう少し、露岩に近づいてみましょう。

“書物岩”とはうまくいったもので、厚さ三センチぐらいの本をたくさん積み重ねたようにみえます。

岩質は大変堅く緻密で、ハンマーでたたくと、カンカンと金属的な音がし、火花さえ散ります。

この岩石はチャートといいますが、チャートとは元々“ガラスのかけら”という意味です。

世界の各地から、チャート製の石器がたくさん発見されていますし、日本でも“火打石(ひうちいし)”の材料に使われたことがあります。

チャートがこのように堅く緻密なのはなぜでしょう。顕微鏡や電子顕微鏡で拡大してみると、約一ミクロン(千分の一ミリ)ぐらいの大きさをもつ石英の微粒子が、ぎっしりとモザイク状につまっていることがわかります。

石英は二酸化ケイ素(SiO2)でできており、ガラスに傷をつけることができるほどですから、相当かたい鉱物といえます。 |

保津川下り

|

化石がつくる岩石

ところで、このチャートの一片をふっ酸という石英質を溶かす薬品につけてみましょう。

いろいろな形をした徹生物の化石がぎっしりとつまっている様子が浮かびあがってきます。

これらの微生物の多くは放散虫(ほうさんちゅう)といい、石英質のからを持つプランクトンなのです。

はじめに述べた石英の微粒子は、実はこうした放散虫の化石でできており、その化石が無数に集まってチャートを作っていたというわけです。

ふっ酸の働きで、化石と化石のあいだが溶かされ、放散虫が姿を現してきたことになります。

そのほかにも、海綿の骨針といわれる細長い針状の化石もたくさん入っています。

“微生物も積もれば岩となる”といったところです。

|

フッ酸で洗ったチャートの表面

球形の部分が放散虫、円柱状のものは加綿の骨片(電子以澂鏡写真)

|

チャートの電子顕微浪写真

丸い棒のようなものは珪質海綿の骨片(左下スケールは0.2mm)

|

放散虫の遺骸が……

今から二倍数千万年前には、日本列島の大部分は海の底で、北やあるいは南の陸から、泥や砂が運ばれて堆積していたことは前に話しました。

また激しい海底火山の瓱動もおこっており溶岩が積み重なっていました。

火山活動によって、地下からいろいろな物質が噴出してきて、海水中に溶けこんだことでしょう。

その中には、珪酸質のほか、マンガンや鉄などの成分も含まれていました。

火山活動は当然、海水を激しくかくはんする役割も果たしました。

また海底火山の高まりのところでは海流は上昇流となっていたことも想像できます。

海水の動きがはげしいところは、生命の活動も活発になります。

現在の海でも潮境(しおざかい)や淮(たい)とよばれる浅瀬ではプランクトンが大量に繁殖し、良い漁場になっていることはよく知られています。

二饂数千万年前の海でも、放散虫などのプランクトンは繰り返し繰り返し、大量に発生したことでしょう。

そして、その遺骸は海底に積もっていたのです。

化石が示す“流れ”

では、ふり積もったプランクトンの遺骸は、そのままで固まってチャー卜になったのでしょうか。

みごとな地層をつくっているチャートの場合、どうもそうではなさそうです。

砂やれきが流れによって運ばれ地層として堆積したとき、“流れ”の様子を示すいろいろな証拠が地層に保存されていることがあります。

一枚の地層の中で下から上にむけて粒子が次第に細かくなることや、砂粒が流れの下流にむかって斜め下方に傾いて配列していることなどがその例です。

ところでチャートについても、放散虫などの化石が砂岩層などに見られるのと同じような“流れ”の証拠を示して配列していることが明らかにされてきています。

いったん海底に積もったプランクトンの遺骸が、海流などの働きで海底を移動し、ほかの窪みに堆積した様子がうかがわれます。

こうした証拠を丹念に集めていくと、大昔の海底の流れの復元ができるかもしれません。

竜安寺の石庭も

実はチャートは保津峡に見られるだけではありません。

京都の東山にも西山にも、丹波山地のいたるところに露出しているのです。

また由良川にも鴨川にも、その礫がたくさん転がっています。

息を吹きかけると、つややかな光沢をおぴる“油石”(あぶらいし)もチャートなのです。

竜安寺の石庭をはじめ、庭石にもよくチャートが使われています。

京都付近ならどこにでもある石をさりげなくあしらって、深遠な禅の境地を表現した作庭者の腕はおどろくべきものですが、その石が二言年以上前の海底で微生物の遺骸が集まってできたことを考えると、自然の底しれぬ深さにさらに興味をそそられます。 |

層状チャートの断面のスケッチ

細かい点は放散虫の配列を示す。この断面では左から右への“流れ”が推定される。

ウミユリ

|

4 鳴滝砥石と謎の化石、砥石から化石が! top

かくれた京都名産

京都の名産というと、西陣織・友禅染・清水焼をはじめとして数多くのものがあげられますが、そのような華やかな京名産のかげにかくれて、とのこ・壁土や砥石(といし)といったじみな名産があることは、京都に長くすんでいる人でもあまり知らないようです。

洛西鳴滝の山に出る黄褐色の石は、きめが細かく、鋭利な刃物の研磨用仕上げに最上のものとして、古くから「鳴滝砥(なるたきと)」として、日本中で珍重されてきました。

全国各地から出る似た岩質の石も「鳴滝砥」として商品になっているくらいです。

昭和四十一年のこと、群馬県大間々高等学校の林信悟先生は、化石の研究のため刃物をとぐのに砥石がいるので、学校近くの業者から「鳴滝砥」をとりよせ使おうとしたとき、砥石に何か小さな櫛(くし)の歯のようなものが沢山見えるのに気がつきました。

くわしく見てみると、これこそ、その前の年、林さんが日本ではじめて発見した「コノドント化石」ではありませんか。 |

京都嵐山の東の山中

|

驚いた林さんは、京都産の「鳴滝砥」のほか、北関東産の「鳴滝砥」も調べてみたところ、どれにも、たくさんのコノドント化石が入っているのに気がつき、学会に報告しました。

ヨーロッパやアメリカではコノドントはよく研究されていましたが、ほとんどは石灰岩から発見されています。

林さんは、前にチャートからコノドントを発見していましたが、このように日本では石灰岩以外の地層にコノドントがたくさん入っていることがわかり、その後日本の各地で発見されるようになったのです。

高雄の砥石産地

鳴滝の石はもう掘りつくされ、現在では高雄や梅ヶ畑、受宕山の近くなどで採掘されています。

現場へ行ってみると、小さな坑道を捐って砥石が採掘され、トロッコで運び出されて、小さな工場でよりわけられ、砥石の形に加工されています。

素人目にはなかなかわかりませんが、その石は層ごとに性質が違い、それぞれおもしろい名前がついています。

良質の砥石になる部分はニメートルほどの厚さしかない地削です。

風化して黄褐色になった、うすく割れる砥石層をよくみると、ルーペでなくても〇・五ミリメートルくらいの櫛の歯状のコノドント化石が点々と入っているのがよくわかります。

|

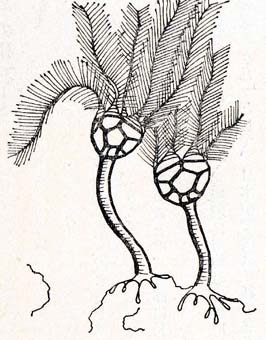

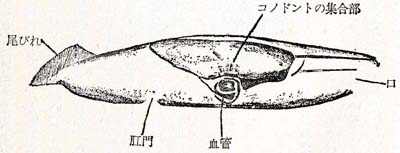

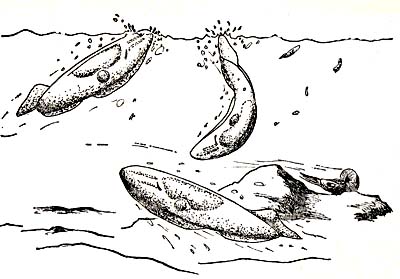

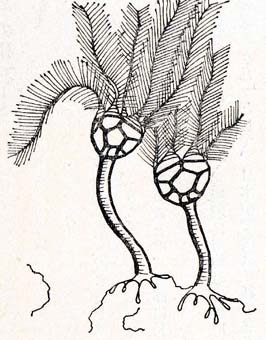

アメリカで発見されたコノドント勳物の化石

(メルトンとスコットによる)

コノドントの正体

コノドントという化石はリン酸カルシウムでできていて、その点では人間などの歯と同じです。 形は円錘形のものから櫛形のものまでいろいろあり、世界各地でたくさんの種類が発見されています。 |

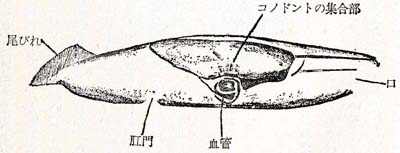

丹波山地のコノドント化石(電子顕微鏡写真)

|

形や成分から、何かの動物の慟ではないかとか、あるいはサメの皮の一部であるとかいろいろな説がありましたが、なにぶんにもバラバラにしか出ないので詁の動物とされていました。

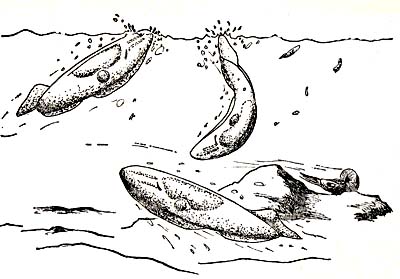

ところが数年前アメリカでコノドントを含む動物の化石が発見され、それは体長七センチぐらいの細長い卵形の動物でヒレがあるということがわかりました。

何とも今の動物にはくらべられませんが、ナメクジウオに似たもので、背骨のない無脊椎(むせきつい)動物から背骨のある脊椎動物へ進化する中間の動物で、海面近くを泳ぎまわってプランクトンを食べていたそうです。

これまでコノドントといってきた小さい化石は胃袋の近くでくみあわさって、水と一緒にのみこんだプランクトンをこし取る器官を作っていたといいます。

もっとよく保存された化石が出れば、コノドント動物の正体が明るみに出るでしょう。

京都の北山や丹波の山々からそういう化石が出るかもしれません。 |

プランクトンを捕食するコノドント動物

(体長7cmていど、想像図。右下はアンモナイト)

|

チャート層にも

このコノドント動物が泳いでいた海は前に出てきた本州地向斜の海で、日本全体に広がっていましたが、その中には海底火山もあれば島もありました。

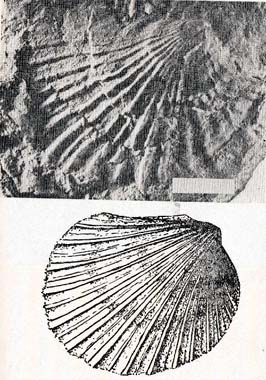

浅い海には、フズリナやサソゴ・腕足(わんそく)類などの動物が住んでいて化石となっています。

して、コノドント動物は広い海の杢面近くを泳ぎまわっていたと考えられています。

ところでコノドント化石はまた京都北山や愛宕山の北のチャート層にも、石灰岩層にもたくさん入っていることが、青少年科学センターの吉田光広先生らの調査でわかってきました。 |

腕足類(スピリファー)

|

吉田先生らはフッ酸やサク酸などの薬品でチャートや石灰岩を溶かし、溶け残った細かいつぶを顕微鏡で拡大しながら、中に含まれているコノドント化石を細い筆で丹念にひろい集めて調べています。

なぜこんな根気のいる仕事を続けているのでしょう。

実は丹波山地のこうしたコノドント化石の発見は、丹波山地の生いたちを探るうえで重要な新しい事実を明らかにしてくれたのです。

これまで、本州地向斜の海は古生代の終り(二億三千万年前)には隆起して陸になってしまったと考えられていました。

ところが丹波山地から発見されたコノドント化石には、古生代のものだけではなく次の中生代の三畳紀という時代(一億九千万年前まで)のものもたくさん含まれていたのです。

つまりその時代まで海が続いており、陸になった時期は、これまで考えられていたよりも約四千万年ほども新しくなったことになります。

大きさ一ミリにもみたない小さな化石が、日本列島の歴史についての従来の考えを大きくかえるきっかけを与えてくれたのです。

5 周山魚ヶ淵、二億年前の二枚貝化石を 地元の釣人が発見 top

|

栗尾峠より周山を望むO下方が魚ヶ淵

洛北京北町(現京都市右京区)の周山は明智光秀が名付けたところだそうですが、丹波の山なみにかこまれた美しい盆地で、その中を大堰(おおい)川が流れています。

周山の町をすぎて南へ、川が大きく屈曲して西へ流れるあたりは魚ヶ淵と呼ばれ釣人の間ではよく知られています。 |

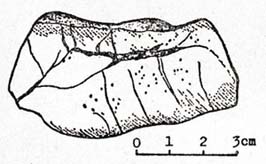

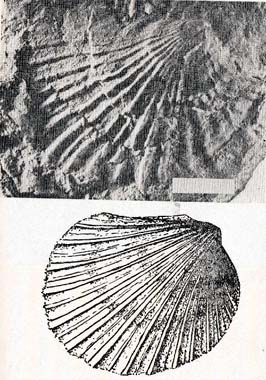

京北町(右京区)周山魚ヶ淵のモノチス化石

(上図の白線は1cm)

|

貝殻がついた石が

昭和三十一年の秋、合風が過ぎ去った秋晴れのある日、美山町安掛の井上抬樹さんは、水かさの増した魚ヶ淵で魚釣りをしていました。

お昼になって弁当をたべようと河原の手ごろな石に腰をかけたのですが、ふと見ると、その石に何やら貝殻のようなものがたくさんついているのに気づきました。

井上さんは、これは珍しいものだと思って、その石をいくつかに割ってあちこちの学校に寄贈されました。

その石はまわりまわって大学の先生たちの目にふれ、モノチスという浅い海にすんでいた二枚貝の化石で、三畳紀後期(約二億年前)のものだということがわかりました。

モノチス化石は、中国地方では多くのところから発見され、山口県から岡山県の津山盆地まで分布しています。

また、琵琶湖の東にあたる岐阜県の妙ケ谷というところからも発見されています。

いまから二億年前、中国地方の北部から北陸や飛騨の地方は陸になっており、その南には海が広がっていました。

四国の北部や九州の中部のところにも細長い陸地があって、両側の陸地の間は内海になっていました。

丹波の地域にもこの時代に海があって、その海にたまった地層が分布していてもおかしくはありません。

しかし前回にもお話ししたように、丹波山地のあたりでは古生代の終り(二億三千万年前)には本州地向斜の海はすでに消滅してしまったというのが、これまでの定説だったのです。

ですから、実際に地層の中からモノチス化石を見つけないと、確かなことは言えないわばです。

丹波地帯研究グループの人は何回も手わけしてあたりの山や谷を探しましたが、いまだに何の手がかりも得られません。 |

|

風化でボロボロに

一体どこを探したらよいのでしょうか。研究グループの人々の推理を紹介しましょう。

探偵の基本は、まず現場をよく調べること、証拠を大切にすることです。

まず問題の化石の入っている石をよく見ると赤茶けていて、うすく割れやすくなっています。

もとの固い地層が風化をうけてぼろぼろになっているわけです。

目撃者(井上さん)の証言によると、もとの石は直径30センチメートルくらいでした。

ぼろぼろの割れやすい石が大堰川の河床をごろごろと遠くから流されてきたとはちょっと考えられません。

するとすぐ近くに地層の風化したところがあって、そこからころがり出たものでしょうか。

「探偵」たちはまずその推理にもとづいて、あたり一帯の草の根をかきわけて化石を追ったのですが、今のところホシの行方はようとして知れません。

山上に河原の石

探饑はもう一度現場にに戻りました。あたりの山や川をじっと見つめてみます。

どうもあの上あたりがくさい。何を思いついたのでしょうか。

周山の盆地はまわりを山にかこまれていますが、低い山の上は平らになっていて、そこには砂利の層(礫層=れきそう)がのっています。

それは今から何十万年か前、大堰川がまだ若くて、深く谷を刻みこんでいなかった頃の河原に洪水のときに運ばれてきた石ころなのです。

その後、川はどんどん深く削りこんでいき、かつての河原の石ころは、今では山の上にとり残されているのです。

こういう地形を河岸段丘といいます。

その低い山の上へ登ってみましょう。河岸段丘の礫層には大小いろいろの丸みをおびた石ころがたくさん入っており、その種類もいろいろです。

どれも丹波の山々をつくっているチャート、砂岩、粘板岩などですが、チャート以外のものはたいてい風化してぼろぼろになっています。

その石ころは、元々川を流れてきたときは固い岩石だったのですが、何十万年かの歳月がそれをぼろぼろにしてしまったわけです。

モノチス化石の入った石もあるいは?という気がします。

がれきが崩れ落ちた?

もう一度、事件の起った日にもどってみましょう。その日は台風の過ぎ去った日でした。

台風のもたらした激しい雨はあちこちで土砂崩れを起こしたことでしょう。

たまたま礫層のところが崩れて、れきがガラガラと崩れ落ち、折からの洪水で流されたとしたら。

いまのところ、モノチス化石は河岸段丘の礫層の礫が崩れ落ちたものというのが有力な考えです。

しかし、それもまだ確かめられたわけではありませんし、近くにモノチス化石を含む地層がみつかる可能性も残されているわけです。

昭和五十年の六月、毎日の梅雨空が嘘のように晴れわたった日曜日に、京北町周山栗尾町の国鉄バス停におりたった一団がありました。

高校生、大学生、大学院生、それに先生たちも混じえて総勢三十人ほどのグループです。

地学団体研究会京都支部が主催する“日曜巡検”の一環として“モノチス化石をみつけよう”という呼びかけにこたえて、意気高く集まってきた人たちです。

これまでのいきさつが説明されたあと、参加者は二班にわかれて捜査をはじめました。

河原の石が一つひとつ丹念にうらがえされ調べられていきます。別の班は期待に胸をふくらませながら、砂岩や粘板岩の露出しているがけを餃察しています。

およそ四時間、参加者一人ひとりの全神経が“モノチス化石発見”の作業に集中されました。

しかし、今回も念願は果たせませんでした。参加した人々は大変残念だったことでしょう。

しかし、みずから“郷土の地学”を解きあかしていく仕事に加わったという気持は、貴重な経験として残っていくことでしょう。

そしていつの日か、きっと二億年前のモノチス化石が人々の前に姿をあらわすことでしょう。

コラム 京の名石――その生いたちをさぐる―― top

丹波山地の清流を集め、京都盆地を流れる鴨川は、山紫水明の古都にふさわしく、今も昔と変わらぬ美しさを保っています。

石をめくると“ゴリ”がはね、河原ではセキレイがかわいい尾で盛んに石をたたいている姿を見ることができます。

この鴨川の上流の方に見られる川石は「加茂川石」とよばれ、昔から愛石家に親しまれてきました。

広大な丹波山地は、一方では谷水の多くを大堰川(おおいがわ)に集め、景勝の地、保津峡や天下の名勝、嵐山をつくってきました。

この大堰川の上流では「丹波石」を生み出しました。

「加茂川石」や「丹波石」とよばれる水石にもいろいろな種類のものがあります。

しかし、その多くは今から二億年以上も前、丹波山地がまだ海の底であった頃の産物なのです。

母なる丹波山地の歴史をひもとき、名石のふるさとをたずねてみましょう。

すでにお話したように、丹波山地がまだ海であった頃、何回もの激しい海底火山の活動がありました。

不気味な音をたてながら活動する海底火山からは、どろどろの熱い溶岩が流れだし、海水で急激に冷やされて枕状溶岩をつくりました。

水中でできあがっていく枕状溶岩は、表面のみが固まり、中心部がまだどろどろのときに急に爆発して、ばらばらになることもありました。

こうした溶岩の噴出をくりかえしながら、海底火山の山体が次第につくられていきました。

この山体の一部をいま私たちは赤紫色の「貴船石」や、濃い緑色の「よもぎ石」としてみているのです。

海底火山は溶岩だけでなく、ときには火山灰をも噴出しました。

コノドントなどの生物の遺骸が降りそそぐ海底に、何回となく火山灰がおおいかぶさっていきました。

そして、石灰岩層と凝灰岩(ぎょうかいがん)層が交互に重なった「丹波龍眼石」をつくったのです。

白い石灰岩の部分が谷川の清流で洗われ、ややへこんで丸味をもっているので龍の目玉に見えるのでしょう。(カラーページ参照)

海底火山からやや離れた浅い静かな海底では、さらさらと流れくる細かい火山灰と、降りそそぐ石灰分とがいり乱れ、美しい流れ模様の「丹波紫雲石」をつくりました。

盛りあがった海底火山の山鉾は、なおも間断なく降りそそぐ放散虫などのプランクトンの遺骸におおわれ、やがてその姿を地底深く没していく運命にありました。 |

紫雲石

|

水をかけると真赤に映える「紅加茂石」や、赤、白、緑の三色からなる「雲ヶ畑石」などはチャートの一種ですが、降り積ったプランクトンの遺骸に、死を目前にした火山の最後のあがきともいうべき熱や温泉が影響して赤くなったものと思われます。

一億年以上にもわたり沈み続けた海底には、泥や砂、そして生物の遺骸が積み重なり厚い地層をつくりました。

しかし、その海はやがて沈降から上昇に転じていきました。

海底にたまった当時、ブヨブヨの柔らかい地層であったものも、次から次に重なる地層の重みと長い年月を経て、カチカチの固い石になっていきます。

ときには小さなひび割れが無数に生じ、二酸化ケイ素や炭酸カルシウムなどの成分がひび割れにしみ出してきます。

砂岩や石灰岩の風化した部分に、白糸をかけたように見える「糸かけ石」や「しずはた石」がそれです。

厚い地層の奥深くでは灼熱のマグマが貫入してくることもありました。

「鞍馬石」はマグマが地下深くに貫入してできた火成岩なのです。

鉄分の多い鉱物を含んでいるため、雨水にさらされると石全体が茶色っぽくさび、このさびが石灯篭などに重宝がられています。(カラーページ参照)

貫入した灼熱のマグマは周辺の地層にも影響をあたえました。

泥岩の地層はマダマにふれて“やけど”をしてホルンフェルスという変成岩に変っていきました。

ホルンは角(つの)という意味で、ホルンフェルスは角のように固い石ということです。

「八瀬の本真黒」という、緻密で真黒な石は、こうしてできた変成岩です。

貫入したマグマの規模が大きければ“大やけど”をします。

亀岡の桜天神付近で見られる「桜石」は、何とその名の通り、桜の花びらそっくりの鉱物なのです。

これは“大やけど”によってできたものです。(カラーページ参照)

黙して語らぬ数々の名石、しかし、それらの石の一つひとつがわが郷土の歴史を秘めていることを思えば、“水石いじり”の楽しさも一段と増すのではないでしょうか。 |

top

**************************************** |