|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

七章 開発と自然破壊

箱庭のような日本では川は山から急に平地に出る。

川は氾濫を起こし、運んできた土砂を堆積する。

氾濫は繰り返され大きな扇状地をつくる。

京都盆地もこのような氾濫の繰り返しでできた。

人々はある時は自然を巧みに利用し、ある時は自然の猛威を避けながら生きつづけてきた。

しかし、自然の働きを無視した今日の「開発」は新たな災害を生み出している。

1 南山城の天井川は道路や鉄道の上を流れる top

|

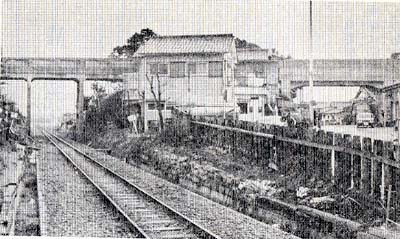

鉄道や道路をまたぐ天井川

(ガードに見える部分に川が流れている)

京都駅から、国鉄奈良線に乗って三十分、干拓で消滅した自然の宝庫「巨椋池」のかっての東岸に沿って進み、宇治の街を通りすぎると、列車は木津川の河谷平野へと入っていきます。

このあたりは南山城と呼ばれています。

古くから奈良と京都を結ぶ交通の要衝として栄え、開発の歴史はいたって古いのです。

ところで、谷間の平野を走っていた列車は、城陽駅をすぎるころから短いトンネルを何回もくぐるようになります。

国土地理院発行の五万分の一地形図「京都東南部」をひろげてみると、なんと川の下をトンネルで抜けているのではありませんか。

このようなトンネルは、山城青谷駅から棚倉駅にかけてとくに多く、ほとんどが川の下をくぐっているのがわかります。

川は平野のうちでも低い所を流れ、道や線路が川をまたぐ時には橋がかかっているのが普通です。

それなのにこの付近では、川が逆に、高い所を流れているのです。 |

木津川流域の天井川と内水災害地

(『日本地誌』14、二宮書店、による)

|

土地の人たちは、このような川を 「天井川」「二階川」「家棟川」などとよんでいます。

人間がつくった天井川

この付近が開発され始める以前は、山麓から流れでてくる小川の運んできた堆積物がつみ重なり、扇状地がつくられていったことでしょう。

木津川もまた自由に氾濫を繰り返しながら、河谷平野の土台をきずきあげていったものと思われます。

ところが現在の木津川の河谷平野には、古代(八世紀中葉以降)の条里区画がよく残されていて、ここが古くから開発されてきた所であることがわかります。

高度の水田農業の歴史は、条里以前、おそらく弥生時代にまでさかのぼるのではないかと思われます。

木津川にむかって平野のなかを流れる多くの支流のうちには、渋川、防賀川、天津神川のように山地を出たところから、すぐに直線的な河道となっていたり、あるいは河道の一部がまっすぐになっているのがしばしば見られます。 |

川は、まわりの家並より高いところを流れる

|

これは条里区画が施行されたときに、河道がつけ変えられたためなのです。

条里施行のためには河道もできるだけ条里区画に沿うように固定させ、合理的なものにしておく必要があったのでしょう。

ところで、木津川の沿岸や上流地域は、すでに古代からさかんに木材が切り出されたところとして有名です。

切り出された木材は筏に組んで木津川へ流され、木津の港で陸あげされていました。

そこから奈良へ運ばれ、東大寺や平城京などの造営に使われたといわれています。

木津川流域の開発は、川の重要性をますます高め、川をまもるための築堤が随所で行われたにちがいありません。

このようにして、堤防でかぎられた範囲しか流れることができなくなった川は、洪水時には水位がかなり上昇します。

一方、伐採で荒れだした上流の花崗岩の山地からは多量の土砂が流出し、河床もどんどん高くなってしまいました。

このような現象は、木津川へ注ぎこむ支流にも大きな影響を与えずにはおきません。

支流と本流の合流点で本流の河床や水位が高くなれば、支流から本流への排出は困難になり、逆流してしまいます。

このため、支流の河床や堤防もそれにあうように高くしなければならなかったのです。

もちろん、支流側山地の荒廃によって流出した土砂も少なくありませんでした。

このようにして、本流と支流との間で相乗作用による悪循環が長くつづいた結果、ついに多くの支流では、河床の高さが川岸にたつ家々の屋根とほぼ同じくらいになってしまいました。

人間の無計画な自然への働きかけが、ついには天井川を生んだともいえます。

|

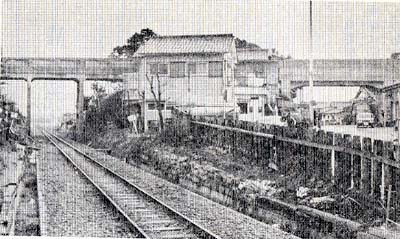

流失した国鉄玉水駅付近は川さながらの惨状

内水災害

本流・支流と圭咼い所を流れるようになった川に囲まれた平野は、まるで「お皿の底」のような状態といえます。

お皿の底に住む人々が堤防の決壊を非常におそれるのは当然です。 |

南山城水害(昭和28年8月15日)井手町総務部提供

|

もしそうなれば、川が平野より高いところにあるのですから、排水は困難ですし、最悪の場合には自然に乾くのをまつしかないことになります。

そしてそのような心配はしばしば現実となりいくつもの災害が記録に残されています。

人々はこのような氾濫を「内水(うちみず)」といって恐れたのです。

このように天井川の形成は、その地域にとっては、まわりの開発の進みぐあいと、そのために生じてくる自然の荒廃のバロメーターともいえるものなのです。

現在いろいろのところでみられる開発とそれが生み出す環境破壊との連鎖反応と同じものが、この天井川に見事に示されているといえるでしょう。

堤防決壊の危険

戦後、とくに経済の高度成長期と歩調をあわせて、木津川には大きな変化が起こってきています。

これまで上昇しつづけてきた河床が、逆に低下し始めたのです。

最近になって、やっと上流の山地での治山工事が進み、砂防ダムがつくられたため、土砂の流出が止まったこと。

さらに、大規模な建築工事のコンクリート用骨材として、河床の砂利採取が進んだことが原因です。

このため木津川本流では川岸のいたる所がえぐられ、毎年のように補強工事が行なわれるようになりました。

本流の河床低下は支流にも影響をおよぼしてきています。

本流との合流地点から深くえぐられはじめ洪水時には堤防決壊の危険さえ出てきているのが現状です。

いったん天井川となってしまった河床は、元に戻すといっても容易なことではありません。

それにつけても現在みられる河川の多くは、山地から海へと水を運ぶだけの[人工の橋]となりつつあります。

ただ丈夫な堤防さえつくれば良いという考えでは、生きた河川を完全にコントロールすることは不可能です。

「天井川に学ぶ」ことは実に大きいといえましょう。

2 北白川と修学院――音羽川の水害 top

京の暑く長い夏がようやく終りに近づいたころ、先祖の霊を送る五山の送り火が夜空をこがし、毎年、数十万人もの人々が、過ぎ行く夏の風物詩を楽しんでいます。

夜空に黒々とつらなる東山にくっきりと浮ぶ大文字は、戦後の昭和二十一年から、地元の保存会の人々の手によって守られつづけてきたのです。

ところで、昭和四十七年の音羽川水害を覚えている人も多いかと思います。

その年の九月十六日夜半、京滋地方をおそった台風二十号は、比叡山地の西に大きな被害を与えました。

とくに音羽川流域では被害が大きく、死者一、全半壊家屋七、床上浸水一五五、床下浸水二七七という京都では近年にない被害を記録したのです。

どうしてこのような災害が起こったのでしょうか。

山地の生い立ち

京都の街から東の山を眺めてみましょう。盆地から急に山がそそりたっています。

比叡山と大文字山が高く、あいだが低く平らになっているのは、風化しやすい花崗岩のためだというのは前にのべた通りですが、盆地と山の境は南北にのびる直線的な崖になっています。

ここには花折断層が走っています。

この直線的な崖の存在こそ、ごく新しい時代に東の山が急激に上昇したことを示しています。

実際に新しい地層を切っている断層が数力所で発見されています。

驚いたことに、北白川の扇状地では、繩文時代の地層(約二五〇〇年前)さえもが断層で切られています。

花崗岩の山が上昇すると、山から流れ下る川の勾配(こうばい)が増すため、浸食がさかんになり、砂がどんどん運ばれて、山麓に扇状地がつくられます。

北白川のあたりは白川のはこぶ砂でできた扇状地なのです。

繩文時代や奈良、平安時代の遺跡が、次々に流れ出してくる砂に埋もれています。

比叡平の出現

京福電鉄の八瀬からケーブルとロープウェイを乗りつぐと、涼しい風の吹きぬける比叡山頂の展望台につきます。

これらがつくられたのは大正十四年のことで、この頃から観光開発としての土地利用が始まりました。

戦後はゴルフ場、ドライブウェイ、遊園地やホテルと開発がつづきました。 いまでは冬の人工スキー場、夏の納涼おばけ屋敷までが出現するようになったのです。

“高度経済成長”のつづくなかで、この土地には全く新しい開発が行われるようになりました。

昭和四十二年頃からさかんになった宅地造成です。

比叡山と大文字山の間の松の多い緑の山地はまたたく間にけずりとられ、谷はその土砂で埋められ、ついには二十万坪という大規模な人工台地「比叡平」が出現したのです。 |

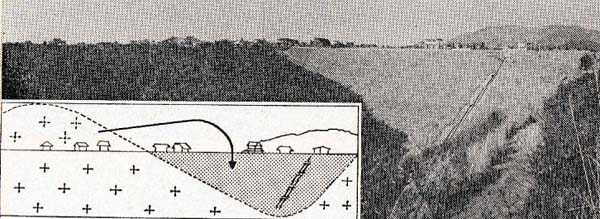

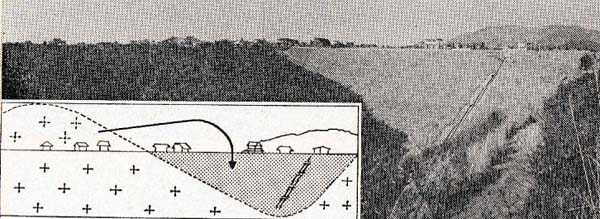

山上につくられた比叡平

(上:開発前1962年、下:開発後、ともに池田碩氏撮影)

|

風化に弱い花崗岩

比叡平は花崗岩地帯にあります。

花崗岩といえば、固い岩石を思い浮かべますが、風化に対してはとても弱く、花崗岩の山地では、地下百メートルより深い所まで砂のようになっていることが多いのです。

このような花崗岩は真砂(まさ)と呼ばれています。 |

山を削り、谷を埋めてつくられた宅地

|

ちょっとみると丈夫そうに見える花崗岩の山地は、木を切り倒し、表土をはいでしまえば、あとはブルドーザーでいとも簡単に造成できるのです。

しかし、簡単に造成できるということは、同時に簡単に崩れる可能性をもっているとみなければなりません。

けずりとって平らにした所はまだ良いにしても、埋めたてた所は、あとからどうしても崩れやすいのです。

そして一度崩れだしたら、あとはとどまる所を知らず、という危険性があります。

|

音羽川の災害、中央やや左に分解してしまった

民家の屋根の一部がみえる。池田碩氏撮影

音羽川水害による被害(池田碩氏撮影)

急増する崩壊地

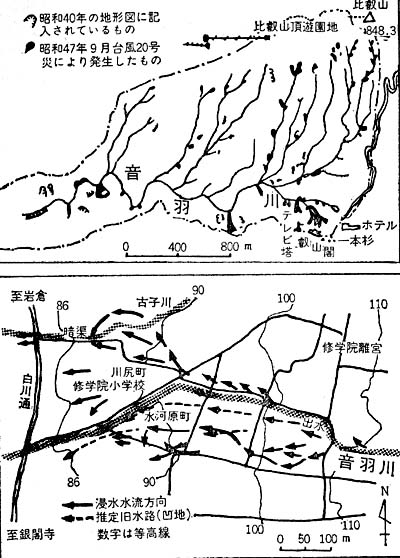

音羽川の水害については、国土問題研究会、地学団体研究会、日本科学者会饋などによって調査が行われました。

それから災害の原因がどこにあるかをさぐってみましょう。(カラーページ参照)

音羽川の上流は北東にむかって比叡山頂へと広い集水域をもっています。 |

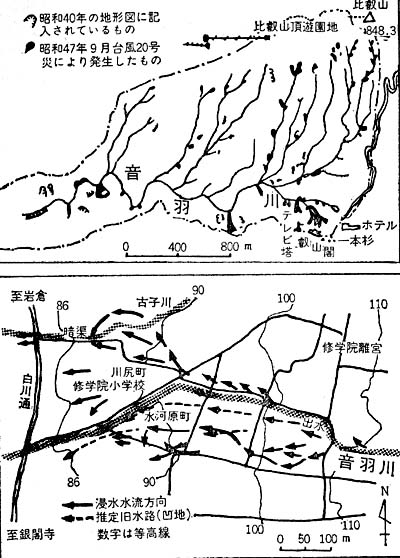

音羽川流域修学院地区の災害図

上:崩壊地の分布

下:修学院地区の氾らん、位置は上図の左端にあたる。

|

その川幅は山麓で七メートルありますが、市街地へ入ったとたんに二メートルと急に狭くなり、さらに下流では一メートルのコンクリートで固められた溝となってしまいます。

このような自然を無視した川の造り変えが災害の大きな原因であることはいうまでもありません。

それに加えて、これまで続いてきた開発の名による自然の破壊が大きく影響しているのです。

開発が始まってから崩壊地は急激に増えています。

台風の際に谷の頭部に生じた多くの小崩壊や、中・下流におこった大きな崩壊は、開発と密接な関係をもっています。

広い集水域に一時に降った雨が、崩壊地からの多量の土砂とともに「鉄砲水」となって一気に下流へと押しよせたのです。

危険な技術過信

ところで、音羽川が山地から市街地へと入ってくるあたりは、鉄砲水の追撃をうけたのですが、そのあたりは古くから「出水」とよばれていました。

また、その下流の大氾濫が起こったあたりは「水河原町」 「川尻町」とよばれています。してみると、これらの地域は、以前からも水害にしばしばおそわれた所ではないでしょうか。

そうです。記録をたどってみると昭和十年の梅雨時にも、同じような氾濫があったことがわかります。

しかし、その時には被害はほとんどなかったのです。いや、被害をうけそうな所には家は建っていなかったといったほうがよいのかもしれません。

昔の人は自然を恐れ、自然に適応した生活と土地利用をしてきたことがわかります。

比叡平と同じ条件の土地は、まだ周囲に緑の山地として広く残されています。

比叡山から大文字山までのすべての花崗岩地帯を宅地に変えることは、技術的にはいとも簡単なことなのです。

しかし、そうしてもよいのでしょうか。

現代のあくことを知らぬ技術革新が逆に技術への過信を生み、経済効果のみを追求するあまりに、自然を軽視し、ひいては自然破壊を促進させているともいえるのではないでしょうか。

大文字の送り火とともに、美しい自然を末長くのこしていきたいものです。

top

**************************************** |