|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

第一章 東京湾の生いたち――古東京湾から東京湾ヘ

1-1 序――東京湾とは top

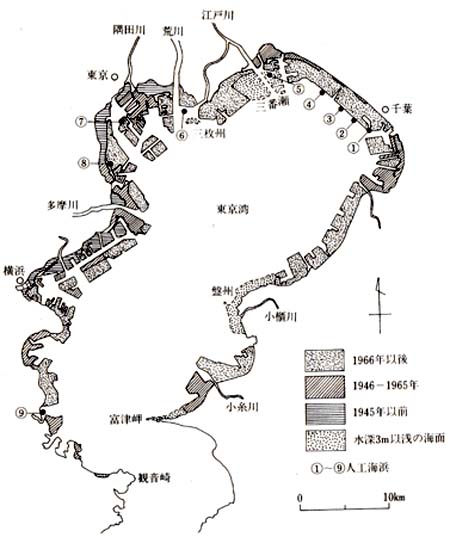

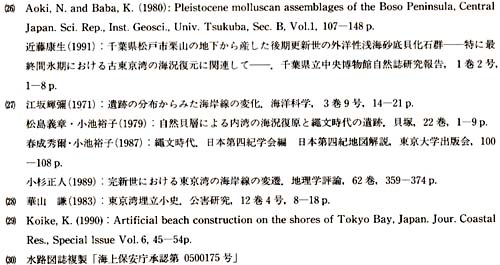

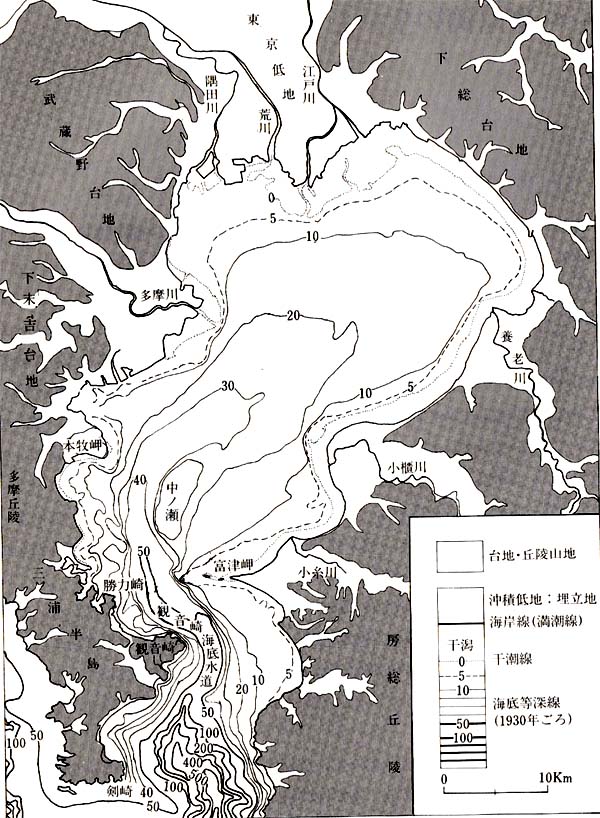

東京湾は関束平野の南部中央部をしめ、南に幅せまい湾口の浦賀水道をもって太平洋にひらいている(図1-1)。

浦賀水道の幅は5〜10 kmで、その北部のもっとも狭い富津(ふっつ)岬−観音崎(かんのんざき)を結ぶ線以北を、ふつう東京湾(または内湾)という。

なお、富津岬とその西方の勝力崎(かつりきざき、今は埋立地の中)を結ぶ線以北を東京湾とすることもあった。

それに対し広義に東京湾というときは浦賀水道(外湾)をふくめ、房総半島西端の洲崎(すのさき)と三浦半島の剣崎(けんざき、別名剣埼=つるぎさき)を結ぶ以北の約1500平方kmの水域をさす。

富津岬−観音崎以北の内湾面積は埋立てによってせばまってきたが、埋立て前の規模は北北東−南南西に長くて約50km、それに直行する幅は20〜30km、面積は約1200平方km、水深は南部で約50m、容積は約18立方kmであった。 この章で東京湾というときは一般には浦賀水道をふくめない。

図1-1の海岸線・山底等深線で明らかなように、東京湾(内湾)と浦賀水道(外湾)では、海底地形も海岸の地形・地質も大きなちがいがあるからである、

東京湾は江戸に幕府がひらかれて以来、海上交通・漁業が栄え、明治以後、ことに20世紀の半ばからは、臨海工業地帯・巨大都市域の港湾として世界最大級のものになった。その過程で、東京湾岸と浅海底の地形は大きく改変された。

ことに水深10m以浅の海底・海岸のほとんどは埋立てと掘削(浚渫=しゅんせつ)によって自然の姿ではなくなった。

東京湾に流入する河川も人工的な流路変更やダム・上下水道などの造成によって変化し、湾内の水の動き・水質・物質循環系・生態系も変化した。

東京湾とその周辺地域の自然――地形・地質・水文などについての基礎的な調査・研究は、明治10年代(1880年ごろ)から多少とも系統的に始められた。

たとえば、湾周辺(関東地方)の地形図(最初のものは明治10年代半ばに始まる2万分の1迅速測図)、海図(全域のものは明治26年の海図第90号10万分の1「東京海湾」)や地質図輻(明治20年ごろから東京湾周辺の20万分の1図幅)の刊行である。

地形・地質の研究については、関東大地震(1923年)を契機として、ついでは戦後の経済成長に伴う、天然ガス・地下水・地盤・地震予知などの調査・研究に関連して進展した。

しかし、第二・三章でしるされるように、東京湾央部海底の地下の地質や構造については、東京湾横断道路予定ルートぞいの調査(1960・70 年代)(1)(2)と地震予知に関連しての音波探査調査(1980年代(3)(4)がおもなもので、それらをとりまとめた刊行物は本書が最初のものといってよいであろう。

東京湾に流入する陸水(河川水・地下水・下水)とその運搬物質についての系統的な調査がほとんど行われてこなかったことは第四・六章からうかがわれる。

以下にしるす東京湾の生いたちも、主として湾周辺の地形・地質・考古学的調査から推定され、湾内の資料によるものは少ない。

なお、以下の一節(1-3)では東京湾とその周辺の地形・地質にかんする研究史の概要を紹介する。 |

図1-1 東京湾と周辺の地形

内湾循の等深線は1934年刊行の海図第87号(口絵参照)による。

水深の基準面は基本水準面(略最低低潮面)で、平均水面より約1m低い。

浦賀水道の等深線は各種の資料による。

|

1-2 東京湾の地形と湾底堆積物の概要 top

現在の東京湾は周辺海岸地帯の人工改変が著しいので、自然状態に近い東京湾をあらわしている1930年代の海図と等深線図を口絵および図1-1に示した。

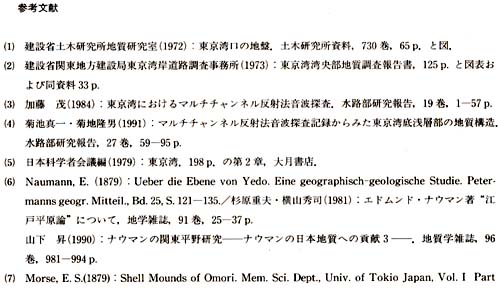

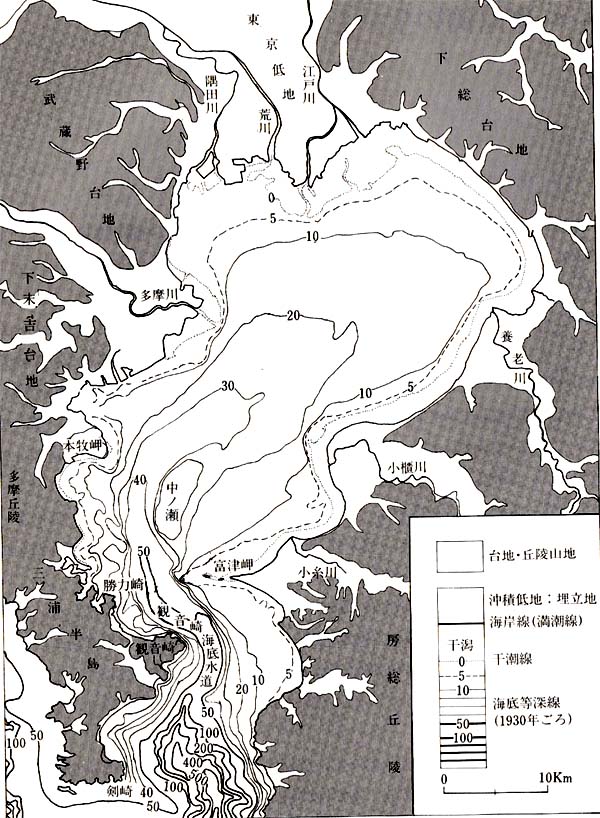

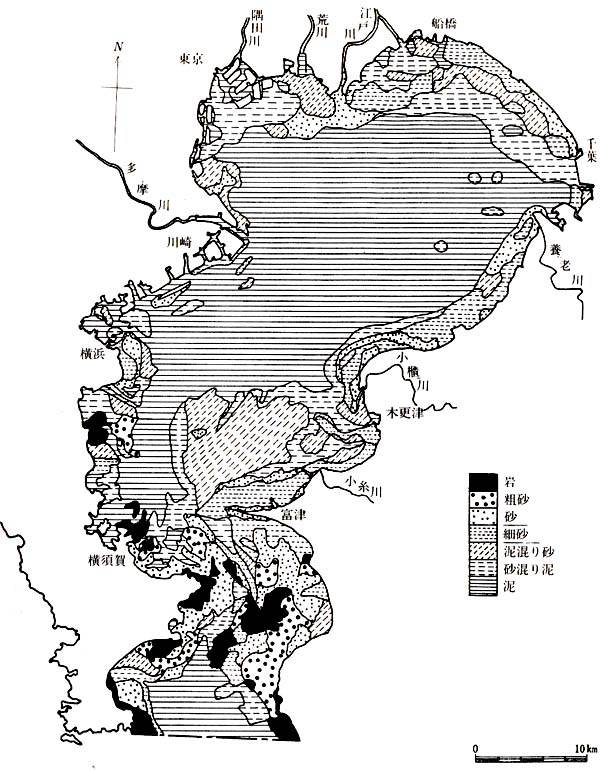

湾底の底質については大規模な埋立てと港湾造成が始まる以前の底質図を図1-2にしめす。

図1-1に見られるように、富津岬以北の東京湾の水深は約50mより浅く、湾底には水深10〜40mの平坦地が広い。それに対して湾岸は5m以浅の海底平坦面や干潟がつらなり、それら浅海底と10m前後以深の平坦面とのあいだは斜面で境される。

この斜面は三角州のフロント(前置斜面という)でもあり、ほぼその斜面下端を境に底質が砂から泥(シルトと粘土)に急変する。

すなわち、東京湾底は浅い砂質平平坦地と深い泥質底に分かれ、魚業関係者は前者を州、後者を平場とよぶ。

州はさらに干潮時に水面上にあらわれる干潟と、あらわれない浅場(あさば)に区別される(5)。

州の大部分は現在では埋立地・港となり、残された州(干潟)はほとんど小櫃(おびつ)川三角州に見られるのみである(図1-7参照)。

なお、富津岬と本牧岬(本牧鼻)の中間にある中ノ瀬は水深10〜20mで砂質の底質をもち、沿岸の州とは起源を異にする。

富津岬以南の浦賀水道は大別すれば次の三つの地形区よりなる。

1)水深40〜50m以浅の沿岸部で岩や砂底の多いところ.そこでの海岸に近い岩礁地帯は磯と呼ばれる。

2)中ノ瀬の西から南へとつづく溝状をなし、水深50〜100mの観音崎海底水道。

3)浦賀沖の水深100mの谷頭にはじまり、相模湾底の1000m以深にまでつづく東京海底谷。

このうち、観音崎海底水道は、海面が今より100mほど低下していた2万年〜1万5000年前(最終氷期の極相で、海面低下は氷河の拡大による)、東京湾が全面的に陸であった時代の大河川(古東京川)の河谷が埋め残されたものである。

その時代の陸化した東京湾の地形(図1-6b参照)は、その後の海面上昇による海水の東京湾への侵入に始まる現東京湾形成の前提条件となったものである。

それゆえ、ほぼ1万500O年前を境として、それ以後の海面上昇(有楽町海進)時代とその後、現在までの海面がほぼ安定していた時代(約6000年間)に堆積した地層を沖積層とよび、それ以前の地層(洪積層)と区別している。

東京湾の西よりが深いのは、観音崎海底水道につづく古東京川の谷が沖積層によって完全には埋められないでいるためである。

また図1-1にしめすように、東京湾の周辺で大きな川の下流に広い沖積平野と三角州の突出があるのは、約6000年前に古東京川の支谷ぞいに海が浸人して入江をつくっていたところ(図1-6c参照)が、その後、河川の搬出した堆積物(沖積層)に埋立てられたからである。 |

図1-2 東京湾の底質

原図は5万分の1東京湾底質図(三葉、首都圏整備委員会事務局、1959〜61年刊)

|

また、図1-1で見るように三角州平野のあいだで、下総台地などいわゆる洪積台地の縁辺がなめらかな海岸線を呈するのは、過去約6000年のあいだに東京湾の波が台地縁を侵食して海食崖を後退させてさせたからである。

そのような河川と海の流れの運搬・堆積作用によって、図1-2にしめす湾底の底質(湾底沖積層の表層物質)が形成された。

東京湾の周辺には、図1-1に描いたように、西側に武蔵野台地と下末吉(しもすえ)台地があり、本牧岬はほぼその南縁にあたる。

東側には下総台地がひろがり、同じような構成をもつ台地は小糸川付近におよぶ。

これらの台地の表層部をつくるものは、沖積層の堆積時代(約1万5000年前〜現在)よりほぼ一桁古い十数万年前〜1万年前(更新世後期)に堆積した地層で、その下位には史新世中期の地層がある。

最表層の関東ロームをのぞくこれら更新世中・後期の地層は分布地域によって下総層群・東京層群・相模層群などとよばれる。

浦賀水道の両側には、台地をつくる地層より古い時代(数十万年前〜数干万年前)に堆積し、固結炭も高く、褶曲・断層・傾動などで変位・変形した地層群(上総層群・三浦層群−葉山−保田層群・嶺岡層群)が丘陵や山地をつくる。

浦賀水道が東京湾(内湾)にくらべてせまく、海岸線が小屈曲に富むのは、地層が固結しているために海食がすすみにくくて岬が後退せず、他方では大河川がないために三角州が前進せず、有楽町海進によってできたリアス海岸が保存されていることによる。

1-3 東京湾の生いたちについての研究 top

東京湾の海域は縄文時代より魚貝類を採取する場であったが、湾や入江に、いつ頃どういう地名があったかは詳らかでない。

湾全体の名称としては幕末・明治初年にいたって、しばらく江戸湾が用いられ、ついで東京(海)湾と呼ばれるようになった。

以下には東京湾の生いたちを語るさいに、しばしば用いられる重要な概念ないし名称がはじめて提唱された研究、ならびに東京湾とその周辺の地形・地質に関する総括的な論述を紹介する。

現在の東京湾が河川の堆積作用などによって歴史時代に変化したことは江戸時代の古地図などに明らかであるが、地質学の目で三角州の前進や地盤の隆起との関連で、東京湾と関東平野をしるしたのはナウマン(Naumann)の1879年の論文(6)が最初のものであろう。

東京湾が先史時代にはいまより拡大していたことは、古地図や地質学的資料とともに先史時代の貝塚からも考えられた。

その最初のものはモース(Morse)の1879年の論文(7)である。

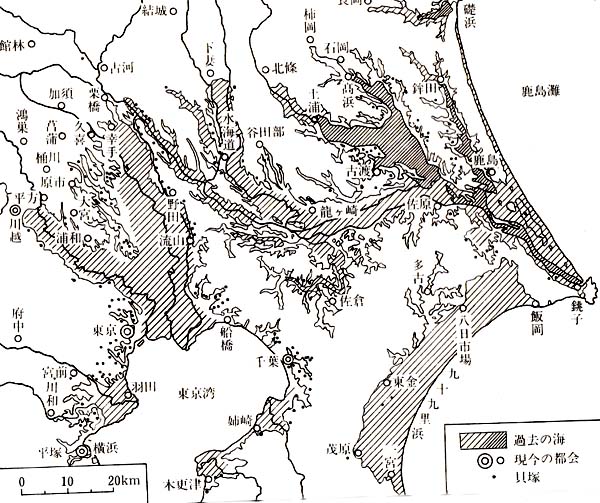

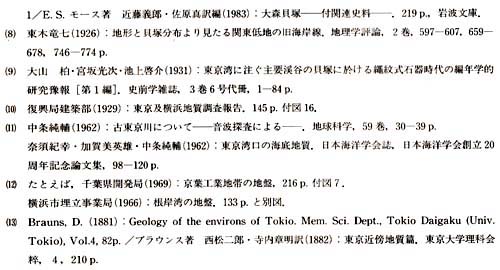

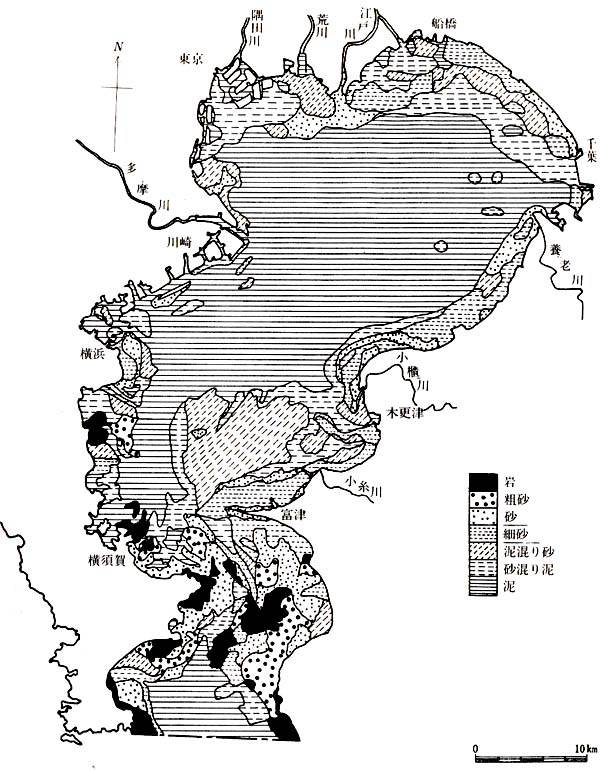

先史時代(今日の縄文時代)の東京湾の海域を具体的に図で示したのは東木竜七(1926)の論文(8)であり、それは貝塚の分布と沖積低地の高度分有に基づくものであった(図1-3)。

縄文貝塚の研究の進展とともに縄文時代海岸線の研究はくわしくなり、大山柏ほかは1931年に、現東京湾の北、大宮台地と下総台地のあいだにひろがっていた水域を“奥東京湾”と名づけた(9)。

東木や大山らが描いた水域は、関東大地震の後、復興局(10)がボーリング調査によって明らかにした海成沖積層(有楽町層)の分布範囲と一致するものであり、これらの研究によって、東京湾海域の縄文時代以後(ほぽ完新世)の変化が知られることとなった。

ただし変化の年代が明らかになったのは (放射性炭素)の年代測定法が確立した1950年より後のことである。 (放射性炭素)の年代測定法が確立した1950年より後のことである。 |

図1-3 先史時代(主に縄文時代)の貝塚分布と地形に居づいて復元された関東低地の海域

(東木竜七、1826(8)の図)

|

また、沖積層の底に谷地形が埋もれていることは復興局(10)の調査で明らかになったが、その谷の形成が、最終氷期の、世界的な海面低下によることが明らかになったのも1950年以後のことである。

なお、沖積層基底の谷が観音崎海底水道の沖積層の下にあって、そこが旧谷底であることが音波探査によって認められ(11)、“古東京川”の名称が用いられたのは1960年代のはじめである。

その60年代から東京湾岸の埋立てによる臨海工業地帯の造成が大々的に始められ、それに伴う地盤調査も沿岸各地で行われた(12)。

そのさいには、沖積層の基底には最終氷期(海面低下期)の谷や後氷期海進(有楽町海進)に伴う波食台の地形があることについての知識、ならびに周辺の洪積台地の地層に関する知識が役立ち、またそれらの知識がボーリングによる地盤調査によって深められた。

東京湾周辺の台地・丘陵をつくる地層は、前記のように、下総層群・相模層群・上総層群などと称されているが、これらの名称は地質調査の進展とともに名づけられたり変更されたり、地質時代が明らかになったりし、本書でのように用いられるようになったのは1960年以後のことである。

東京湾周辺台地の地層の研究はナウマンの後任のブラウンス(Brauns)の東京付近の崖に露出する地層の研究(13)にはじまり、武蔵野台地や下末吉台地をつくる地層の主体が、海成の洪積層(更新世層)や第三紀層であることがしるされた。

その後、関東平野の台地・丘陵の地層や化石の研究が進んだなかで、1914年に矢部長克(14)は下総台地を構成し、広く分布する海成の成田層(または成田層群、前記の下総層群に当る)が堆積した海を“古東京湾”と称し、当時房総牛島の鋸山・清澄山などの山地や三浦半島の山地は古東京湾の南の陸であったこと、浦賀水道が当時存在したかどうかは未解決で今後の問題であることをしるした。

それ以来、下総層群の海成層が堆積した海湾を一数度にわたる拡大期・縮小期があったが――古東京湾とよんでいる。

その古東京湾の最後の拡大期は祖模層群最上部の下末吉層(下末吉台地)や、下総層群最上部の木下層(下総台地)であり、その海域拡大は“下末吉海進(また海侵)”とよばれる。下末吉海進の概念は有楽町海進のそれとともに1930年代に大塚弥之助によって得られた(15)。 |

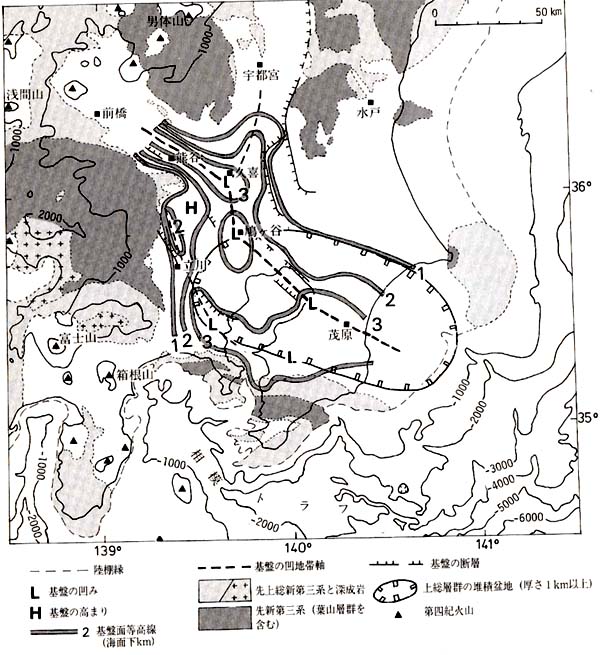

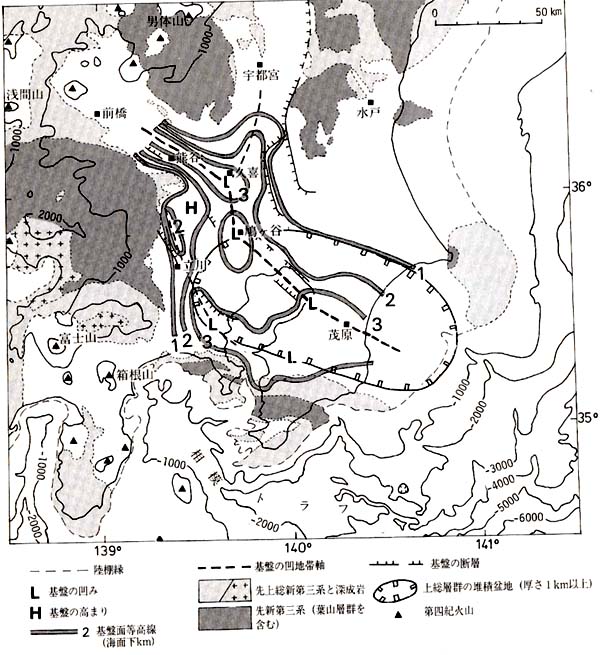

図1-4 関東平野の基盤深度と周辺山地・海底の地形・地質(貝塚、987‘19'より)

基盤深度等深線や基盤の凹地帯軸は各種資料をもとに概要を示す。

この基盤とはだいたい新第三紀以前の岩石をさす。

陸上の等高線(1000、2000m)は接峰衵等高線。

|

下末吉海進の時代が約12万年前の世界的な海面上昇期(最終間氷期)にあたることは1970年代に関東ローム層にはさまれる火山ガラスのフイッショントラック年代測定によって確定した(16)。

下総台地、下末吉台地の大部分と武蔵野台地東部の平坦な台地面は、最後の古東京湾底が陸化したところに その後、数メートルないし十数メートルの火山灰(関東ローム)が堆積したものである(17)。

1923年の関東大地震は関東地方の南岸(房総半島南部・三浦半島・大磯方面)に1メートル余におよぶ隆起をもたらし、また地盤のちがいによる被害率の差を示して関東の地形・地質学的研究をうながした。

そのなかで、矢部・青木(18)は関東平野の丘陵・台地の高度分布や地層のかたむきから関東平野の中央部(大宮台地付近)が周辺にくらべて低下してきたことを認め、“関東構造盆地"と称した。

関東平野の地下の構造は、ボーリング、地震探査、音波探査、重力などの研究と陸上地質調査の進展によって1950年以後にかなり明らかになり、“関東造盆地運動"の実像が知られるようになってきた。

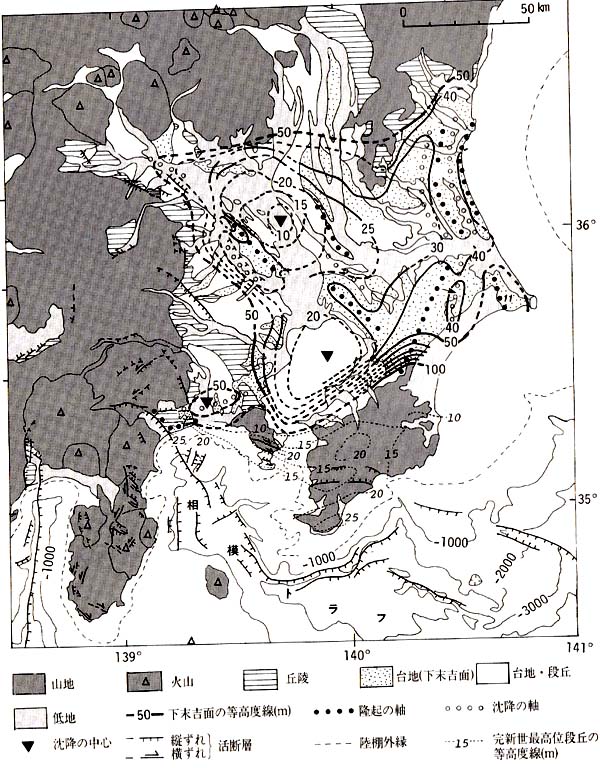

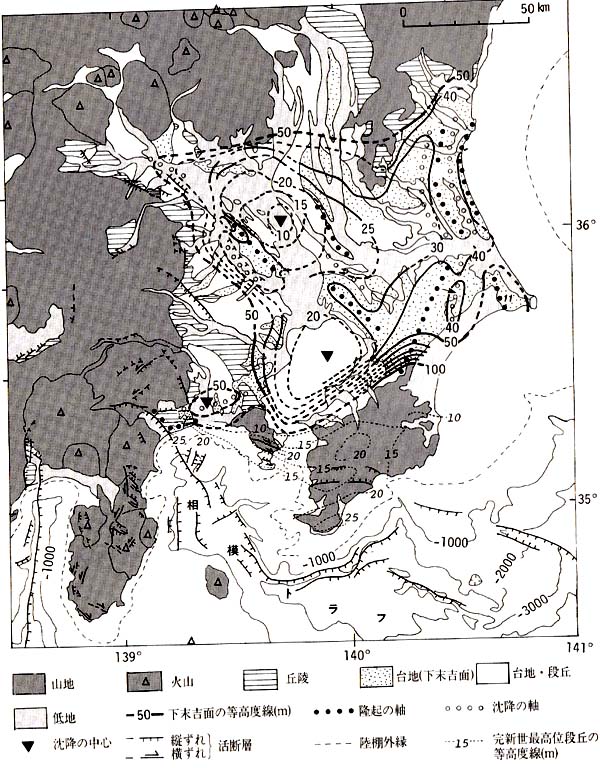

ここには1985年ごろまでに得られた資料に基づいて描いた関東平野の基盤深度図(図1-4)と、約12万年前以後の地殻変動を近似的にしめす下末吉面(最後の古東京湾の海底面)の高度分布図(図1-5)(19)をあげる。

図1-4に見られるように上総層群は関東平野の南部の東西に長い長円形の地域に厚く堆積しており、そこが約200万〜50万年前の相対的な沈降の場であったことを示している。

図1-5は約10万年前以後の関東平野には三つの相対的沈降の中心があったことを示す。

その一つが東京湾、一つは大宮台地北東部、他の一つは相佐野台地南部である。

東京湾が一つの構造的な盆地であり、その北東縁は断層を伴うことが推定されていた(20)が、この沈降運動は東京湾造盆地運動"とよばれる(19)。

相模野台地の南部一帯は相模層群が堆積したところで、成瀬洋によって“相模積成盆地"とよばれた(21)。

東京湾は第二章で詳述されるように、下総層群の時代以後(約50万年前以後)にその北東部を中心に相対的沈降をおこなってきたことが推定されるが、近年の湾内での地殻変動の実測は行われていないし、湾北東縁に推定与れている活断層(22)の詳細もまだ明らかでない。

東京湾とその周辺の地形・地質の総括的な図示・論説としては、短見ほか(1973)の50万分の1地質構造図(23)三梨ほか(1976、1979)の10万分の1地質図と解説(24)、貝塚・松田(1982)の20万分の1地形分類図と解説(25)などがある。 |

図1-5 関東の下末吉期以降の地殻変動(貝塚、1987‘19)より)

下末吉面の等高線(太線)などによって、東京湾が関東平野中の一つの相対的な沈降盆で、

周辺に隆起部があることがわかる。 |

1-4 東京湾の生いたち top

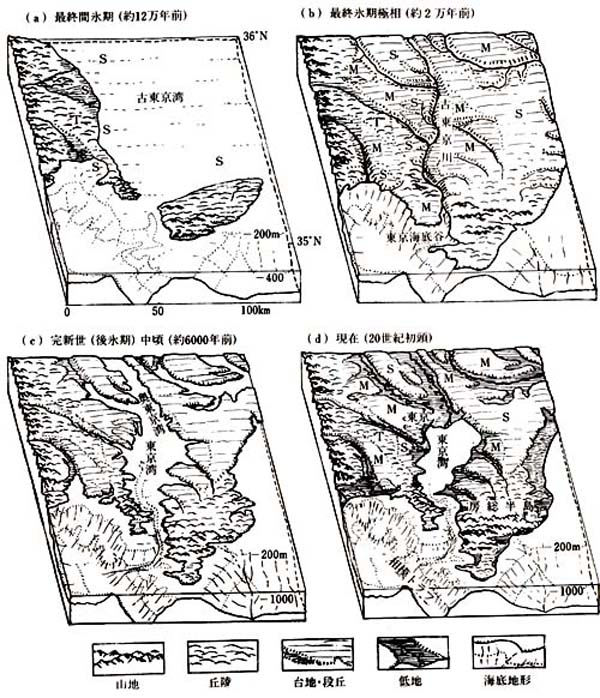

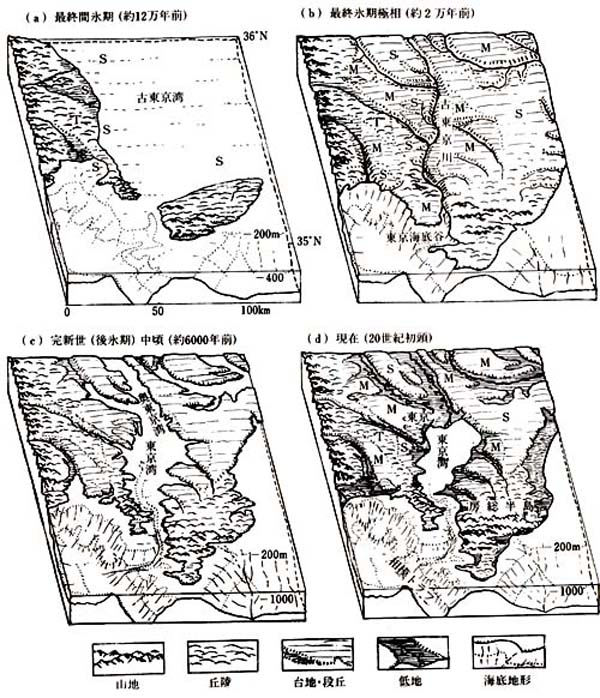

東京湾の起源をおおもとにまで遡るとなると、日本列島の形成史にまでおよばねばならないが、ここでは現在の東京湾の地形がどのような自然の過程で形成されたかを、図1-6を参照しつつ古東京湾の時代から紹介することにする。

a 古東京湾の時代

約50万年前から10万年前にかけては、氷河の拡大・縮小にともなって海面が低下と上昇を繰返し、上昇の時代には関東平野がひろく海湾になり、また相模湾北岸地域も海になった。

そのことは下総層群や相模層群の海成層の分布から知られている。

しかし、海岸線の位置がかなり正確に知れるのは、古東京湾の最後の拡大期である約12万年前(最終氷期の極相)で、前記の下末吉層・木下層の堆積時代である。

海面の高さは現海水準より数メートル程度高かったと推定されている。

図1-6aはその当時の古地理図で、東京・横浜付近では正確に海岸線の位置が知られているが、房総半島での海岸線については推定の域をでない。

しかし、浦賀水道が存在し、房総半島南部に島があったことは確実と考えられている。

浦賀水道があった証拠は、関東平野中央部の木下層から、暖流性の貝化石を産することで、北東からの親潮のほか南からの黒潮の流入を考えねばならないからである(26)。

なお、浦賀水道南部の東京海底谷はすでに形成されていたと考えられる。

b 古東京川の時代(約二万年前)

最後の古東京湾の時代以後、氷河の拡大とともに海面が低下し、約二万年前にはマイナス100m以下にまでさがった。

しかし、一方的に海面がさがったのではなく、約10万年前、8万年前、6万年前には上昇も伴いつつ低下したことが世界的にも、関東においても知られている。

その各時期の古地理図は部分的には正確に分かっているが、不明のところも少なくない。

いずれにしても、海面の低下によって古東京湾はしだいに陸化し、低かった海底の方に川が流れることになった。

その結果、約二万年前には図1-6bのような水系ができた。

東京湾は古東京川の河谷とその支谷の下流部が位置するところであった。 |

図1-6 東京湾と周辺の地形の変遷

T、S、Mはそれぞれ多摩面、下末吉面、武蔵野面の略号。

|

支谷の位置は第二・三章でもしろされるように正確にはわかっていないところが多い。

また支谷の位置は主として図1-6a当時の海底の凹部にきまったのであろうが、その後、の地殻変動や河川・海水の侵食・堆積作用の影響も作用したであろう。

いずれにしてもこの時代の古地形は、その後、の沖積層の厚さをきめた第一の条件であり、東京湾内での今後の調査がのぞまれる。

c 有楽町海進の時代

約1万5000年前から6000年前までは世界的な海面上昇期であり、それによって古東京川とその支谷が沈水して東京湾の直接の原形がつくられた(図1-6c)。

その過程では約1万年前に海面の一時的な低下があり、沖積層が40mほどまで堆積していたところでは河川侵食による谷の形成が生じたので、それ以前の海面上昇とそれ以後のものを区別して、それぞれを前期有楽町海進・後期有楽町海進とか、七号地海進(江東区七号地埋立地のボーリングにより知られた沖積層下部の七号地層に由来)・縄文海進(縄文早・前期に生じた海進)という。

縄文海進によって、奥東京湾をはじめとする現東京湾より内陸まで入った入江が形成され、それが縄文時代の多数の貝塚を成立させた環境をつくった。

この海進は約6000年前に最高位に達し、その後、小さい海面低下(縄文中期)、小さい海面上昇(弥生時代)、再び小海面低下などがあって現在にいたっている。

d 三角州の前進期・海食崖の後退期

約6000年前以後、小さい海面の昇降はあったものの、大勢としては海面ははぼ安定していた。

従って、東京湾とその縁辺の入江は、上流より河川の堆積物によって埋立てられ、埋立ては搬出物の多い犬河川ほど早かった。

この自然の埋立て作用と海食崖の後退、それに伴う台地縁にあった小河川下流の入江の口をとざす砂州の形成などによって、人工以前の東京湾の形態が形成された。

縄文早期の約一万年前からあとの東京湾海岸線の変遷は、主として縄文時代・弥生時代の貝塚の編年・生態学的研究と沖積層貝化石の研究によって行われている(27)。

1-5 東京湾の人為による地形変化 top

江戸時代以後、江戸の城下町や港の整備が行われる一方、利根川をはじめとする東京湾への流入河川のつけ替え(瀬替え)や放水路・運河の掘削工事が行われた(第四章にくわしい)。

また幕末の嘉永年間(1853・54年)には江戸防衛のために品川沖に台場がつくられ、その後、富津岬と横須賀の間の港口には明治14(1881)年から明治41(1908)年の間に三つの海堡が築かれた。

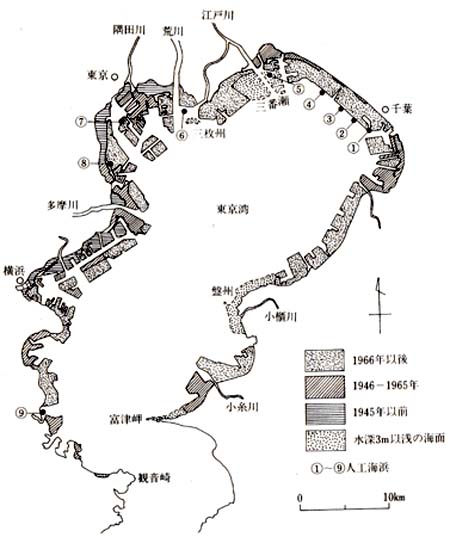

東京湾沿岸の港湾と埋立てによる臨海工業地帯の造成は、明治以後に横浜一東京・川崎・千葉で徐々に進行したが、図1-1や口絵(30)に示したように、1930年ごろまではそれほど大規模ではなかった。

その後、川畸沖を主とする京浜臨海工業地帯の一部が1945年(終戦の年)までに造成されたが、1960〜1970年代になると、さらに大規模な臨海埋立地造成が進行した。

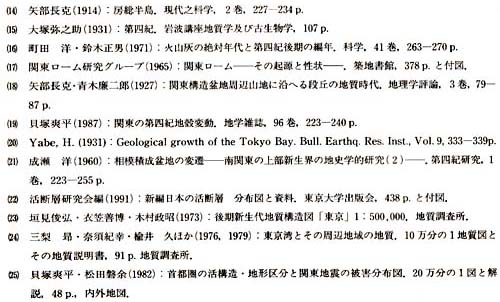

それはとくに東京湾の北岸・東岸の京葉工業地帯においていちじるしかった(28)(図1-7参照)。

こうして、現在では、図1-7(29)にしめされているように自然の干潟は小饋川三角州前面の盤州、江戸川(江戸川放水路)河口の三番瀬、旧江戸川河口の三枚州にかぎられ、代って小規模な人工渚(人工海浜)が数ヵ所につくられている。 |

図1-7 東京湾の埋立ての進行と人工海浜の分布

(小池一之、1990(29)の図)

|

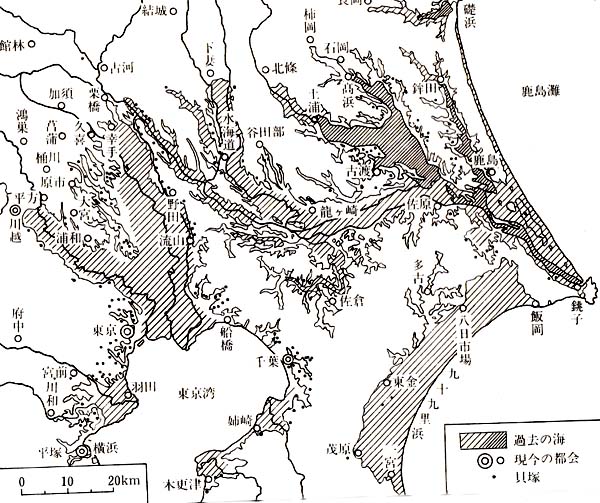

s 参考文献 top

top

**************************************** |

(放射性炭素)の年代測定法が確立した1950年より後のことである。

(放射性炭素)の年代測定法が確立した1950年より後のことである。