|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@���@�Z��

��O�́@�����p�Ǝ��ӂ̉��ϑw

�@3-1�@�����p���݂̒n�`�Ƙp�̒ꎿ�@top

�@a�@�����p���݂̒n�`

�@�C�݂ɂ́A�����ɌŌ�������ō\������Ĉ�V�т����ł��Ȃ��Ƃ��������A�r�g�ɂ��܂�鍻�I����Ȃ�Ƃ��������B

�@�܂��A���l���Ђ낪��Ăɂ͊C������ɂȂ�C�݂�����A�D���Œ�����ɓK�����Ƃ��������B

�@�����̊C�݂̗l���̍��́A�g�̍r���≈�ݗ��̋����Ȃǂ̊C�̗l�q��A�͐�̗����̂��閳������ӂ̒n���ȂǁA�C�݂ɜԂ��������̉e���f���Ă���B

�@�����p���݂ł͖����Ă������݁A�C�ݐ��̂قƂ�ǂ��l�H������A���C�i���тj��̉͌��t�߂�x���i�ӂ��j���A�Ȃ�тɘp�����������āA�C�ݐ��̌��n�`�͂����Ȃ��Ă���B

�@�������A����10�N��ɔ��s���ꂽ�k��2������1�̐v�����}�𗘗p����A�����Ă���K�͂ɍs����O�̊C�ݒn�`��ǂ݂Ƃ邱�Ƃ��ł���B

�@�������]�ː�Ƃ�����͐���͂��߁A���͐�̉͌��ł��O�p�B���`������Ă��邱�Ƃ�A�X�V���Ɍ`�����ꂽ���Ō��ȑ͐ϕ�����Ȃ��n������ĊC�H�R��������ɔ��B���Ă��邱�ƂȂǂ�������Ă���B

�@�܂��A�C�݂̒�n�ɂ͒�����ɐ���̔����n�����z���A�����ɂ͌Â�����W�������n���Ă��邱�Ƃ��ǂ݂Ƃ��B

�@�O�p�B���`�������͉̂͐�̉͌����ł���B�O�p�B�̌`�Ԃ́A�͐삩�狟������镨���̗ʂƎ��A�͐삪���ꂱ�ފC��̐[���A�g�≈�ݗ��̋���ɂ��قȂ�B

�@�͐삩��̋��������������A�C�悪�����₩�Ȃ�A�͐ύ�p�����H�╪���H�ɂ����Ă����݁A�����O�p�B���`�������B

�@�t�ɁA�������������Ȃ��A���ݗ���g�̍�p���͂������ƁA�͐삪�������������͊C�ݐ��ɂ����čĈړ����A�����ȊC�ݐ����`�������B

�@�����O�p�B���`�����ꂽ��A�����ȊC�ݐ����`�������ꍇ�͗��ɒ[�ł��邪�A���̒��ԓI�ȏꍇ�ɂ́A�����H�̊Ԃ����ς��ꂽ��A�͌��̈ʒu���ړ����āA�~�ʏ�̎O�p�B���`�������B

�@����A��n���N�H��p�������Ă���Ƃ���ł́A�C�H�R�Ɣg�H�䂪�`�������B

�@��n���N�H����Đ��Y���ꂽ���͉��ݗ��ʼn^��A�ʂ̏ꏊ�ɑ͐ς��č��B���`������邱�Ƃ������B

�@�����p���݂ł����Ƃ��T�^�I�ȉ~�ʏ�O�p�B����ᰐ�̉������Ɍ`������Ă����i�}3-1�j�B

�@�O�p�B�����ӕ��̍���⎩�R��h����ɂ͌Õ����Ղ����z���Ă���B

�@��K��Ղ͖퐶�����A������Ղ͖퐶����`�y�t����A����ˌÕ���7���I�̂��̂ł���B

�@�]���āA�����̈�Ղ�Õ������n����܂��Ɂ@���̒n�_���C���ɎO�p�B���O�i���Ă������ƂɂȂ��i1�j�B

�@���[�����C���ɂ͖k�ɐL�т镡���̋��͓���������B

�@�����̋��͓��͎O�p�B���O�i����ɏ]��������������Ă��������̂ƍl������B |

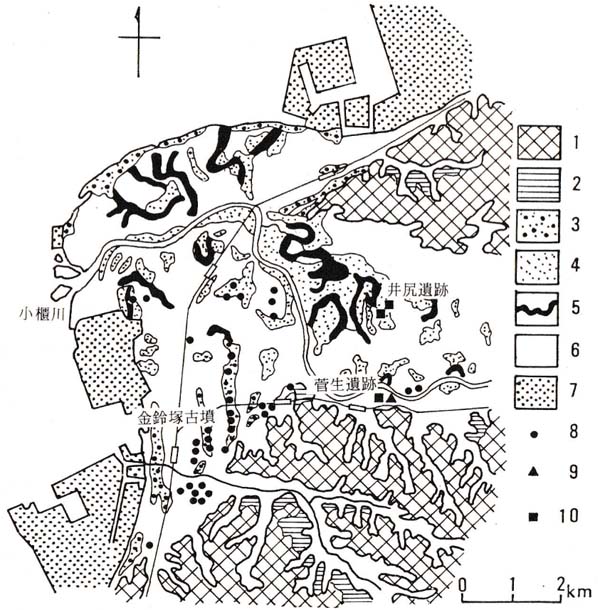

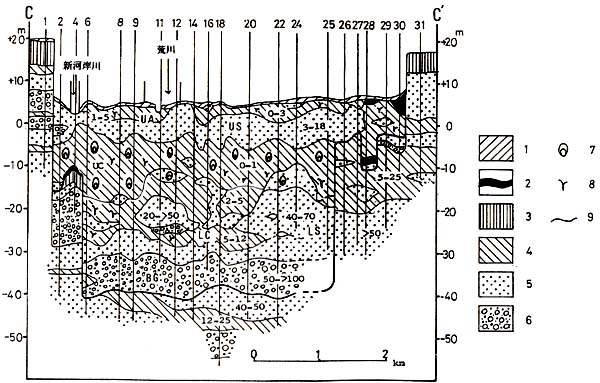

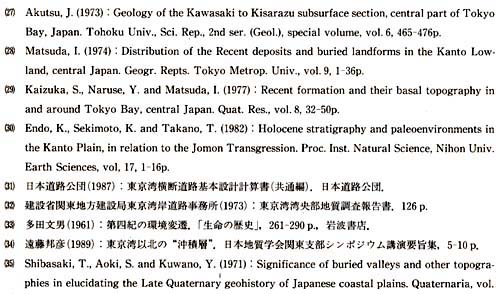

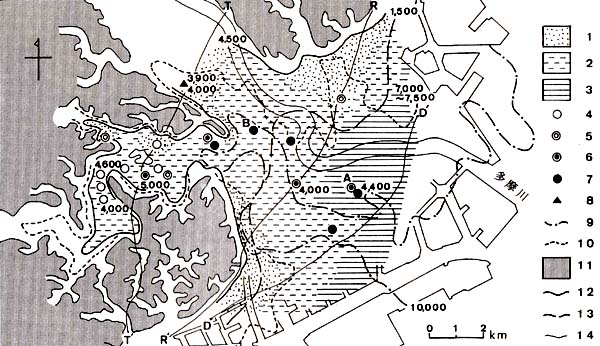

�}3-1�@���C��O�p�B�t�߂̒n�`���ނƒ�n�ɗ��n������

1�F��n�A2�F�Ⴂ�i�u�A3�F����A4�F���R��h�A5����͓��A6�F��w���n�E�J���n�A

7�F�����n�A8�F�Õ��A9�F�y�t����̈�ՁA10�F�퐶����̈��

�i�L�˂ق��i1�j���ҏW)

|

�@���C��͗���ʐς��傫���Ȃ��^�����Ă���y���ʂ������Ȃ��̂ŁA���ݗ��̉e���������₷���A�͓��̈ʒu���������ɓ�Ɉړ�������ꂽ�̂ł��낤�B

�@�C�ݕt�߂̓����[��������O�p�B�̗l�q�𐄑��ł���B

�@������͌��t�߂ł́A1Om��20m�̓����[���̖�u�������Ȃ��Ă����i�}3-2�j�B

�@������͗���ʐς��傫���A�͏����z���}�ł���̂ŁA�ق��̉͐�ɂ���ׂđe�������𑽂��܂y�����͌��܂ő�ʂɉ^�����Ă���B

�@�������A�g�≈�ݗ��̉e�������邽�߁A�����O�p�B�ł͂Ȃ��A�~�ʏ�O�p�B���`������Ă���B

�@�܂����[���傫���Ƃ���ɑ�ʂ̓y������������ĎO�p�B�O�u�w�������Ȃ�A�O�u�Ζʂ̔䍂���傫���Ȃ��Ă���B

�@�����[���̖�u�����܂��̂́A�O�u�Ζʂ̔䍂�ƌX���傫������ł���B

�@�]�ː�Ƌ��c����傫�ȗ���������Ă��邪�A���R�ȕ��암�����������Ă��邽�߁A������قǑ��ʂɑe���������܂y�����������Ȃ��B

�@���̂����A�]�ˎ���̊���▄���Ă��A�O�p�B�̐�[�̌`�Ԃ�s���m�ɂ��Ă��܂��Ă���B

�@�������A���c��̉͌��̒��i�����j���͉͌��B�����̌��^�ł������B

�@�܂��A�]�ː�̉͌��ɂ͎O���B�Ƃ��Ă���͌��B������A���ŋ߂܂Ńn�[�Ȃǂ̏����̂悢����ł������B

�@���݂ł��A�ꎿ�͂��Ȃ�D���Ɖ����Ă��邪�A�H�ɂ̓n�[�ނ�̑D������������B

�@�����p���݂��͂��鍪�ݐ��⋞�l���k���A���݂��͂��鑍�����́A�����Ñ�n�A�������n�A������n�̒�������ɂ͂��镔���������B

�@��n�̉��̊R�́A��q�������L�y���C�i�i�ʖ��ꕶ�C�i�j�̋Ɋ�������Ɍ`�����ꂽ�C�H�R�ŁA���̑O�ʂɂ́A�g�H�䂪�`������Ă����B

�@���̌�A�C�ʍ��x���ቺ����ɂ�āA�g�H��͉�X���A�C�ݐ��t�߂ɂ͍��B���`�����ꂽ�Ƃ��������B

�@�T�^�I�ȍ��B�͑��������Ƃ����Ă���s��s�ƑD���s�̍��܂�ŁA�ꕔ�͍��u�ɂȂ��Ă���B

�@�}3-1�ł́A����ˌÕ��t�߂ɏ��Ȃ��Ƃ��S��̍��炪���݂��邱�Ƃ�������Ă���B

�@���̏����쉺���ł́A����L�y���C�i�̋ɑ����ɓM��J���`�����A�܂���n�̉������Ă����C���A���̌サ�����Ɂ@�������f���I�Ɍ�ނ��Ă��������Ƃ��������Ă���B

�@�������n��������ł���_�c�약�ڍ���A������n��������ł���Ԍ����^�Ԑ�Ȃǂ́A���悪���������߁A��������y���ʂ͂����Ȃ��B

�@���̂��߁A�����ȎO�p�B�͌`�����ꂸ�A�C�H�R�̑O�ʂ̍��l�ɂÂ������I�ȊC�ݐ����`�����ꂽ�B

�@�����ł́A�C�͐A�璪���ɂ͊������L���o�����A�����Ă��i�s����܂ł́A����������̂��ސl�����������B |

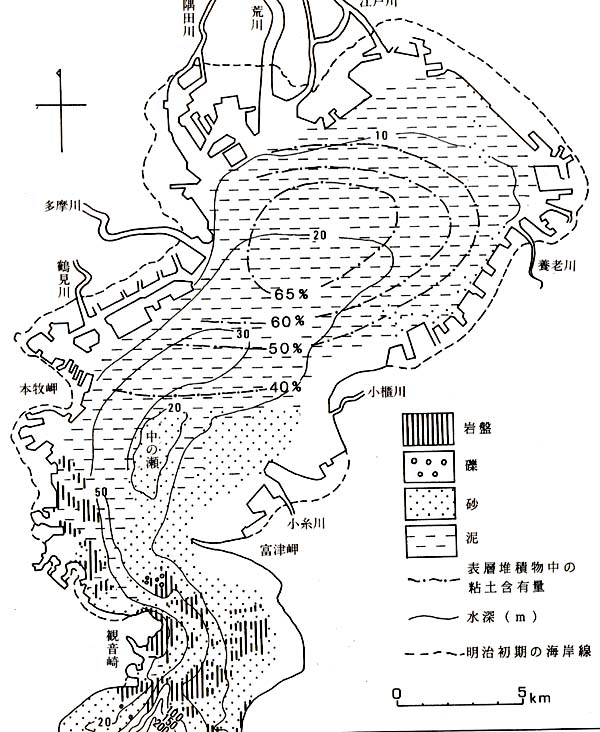

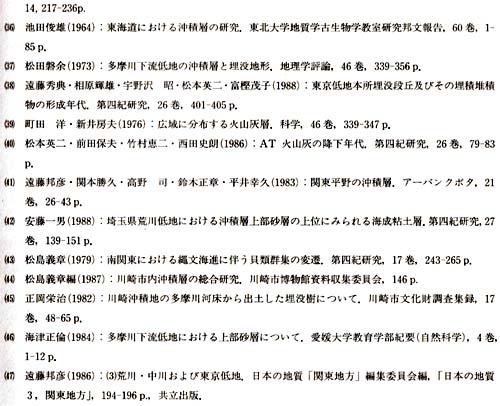

�}3-2�@�����p�̒ꎿ

�ꎿ�͐��H�����s��5������1�C��n���\���}6363���i1973-74)���ҏW

���[�͓�����2������1�C��n�`�}���ҏW

�\�w�͐ϕ����̔S�y�ܗL���͏���i2�j���

|

�@����͐�t�����ɂ����������Ƃł͂Ȃ��A�H�c�t�߂⍪�ݘp���݂ł����l�ł������B

�@���݂ł͖����Ă��i�s���A�����͂قƂ�Ǐ����Ă��܂��Ă���B

�@�E�H�[�^�[�t�����g�̊J�����}���ɂ����ވ���ŁA�e�X�������Ƃ߂��A�l�H���l�������n�̊O���ɂ����Ă���B

�@���l�s�̊C�̌����ł͍����蒅���āA�C���������̂������Ƃ��ł��邪�A�����s��15�������n�ł́A�������������g�ʼn^��蒅�����A���R���ۂ̕��G�������炽�߂ĔF���������Ă���������B

�@�x�Ö��������p���݂̊C�ݒn�`�ł͓����I�Ȃ��̂ł���B

�@�x�Ö��͕t���������[���ɂ����ĕ����������ɋ����Ȃ�A�ג����O�p�`��ɓ����p�ɓ˂������Ă���B

�@���̂悤�Ȓn�`�͍��{�Ə��Ă���B���{���\�����鉫�ϑw�͔������w����Ȃ�A�g�H��̂����Ɍ`������Ă���B

�@����ɓ˂������Ă������n���A����L�y���C�i�̎���ɐN�H䊂�A�����琼�Ɍ��������ݗ����A���Ƃ����������^��ō��{�𐬒������Ă����B

�@���@�����p�̒ꎿ

�@�ꎿ�́A�͐삩�狟�����ꂽ��A���ݕ��̐N�H��p�ɂ���Đ������ꂽ�������A�C���̗����ɂ��^���E�͐ς��ꂽ���̂ł���̂ŁA���݂̑͐ϊ����w������B

�@���Ƃ��A�͌��t�߂ɂ͍�����Ȃ�O�p�B�O�u�Ζʂ����B���A���̐�ɂ͓D���͐ϕ�����Ȃ��u�w���`�������B

�@�}3-2�ɐ��H�����甭�s����Ă���C��n���\���}No.6363��6430����ҏW�����ꎿ�Ɛ��[�A�Ȃ�тɁA���{�i2�j�����炩�ɂ����\�w�͐ϕ����̔S�y�ܗL�ʂ��d�˂Ď������B

�@�����p�̊C��n�`��ꎿ�́A���m���t�߂����E�ɂ��Ă��Ȃ�قȂ��Ă���B

�@���m�����k�ł́A���[�͐A���R�ȊC��ɂȂ��Ă���A�ꎿ�͐�t���̉��ݕ��̈ꕔ���̂����D���ł���B

�@���{�i2�j�ɂ��A������͌��������Œꎿ�͂����Ƃ��ׂ����A�������a�l�̓ӃX�P�[����9�ȏ��imm�ł�0.002mm�ȉ��j�ŁA�S�y�i�a0.002mm�ȉ��̗��q�j�ܗL�ʂ�65���ȏ�ł���Ƃ����B

�@���̒n��͓����p�k���̒��~�̒��S��ɂ������Ă���B

�@�܂��A�ꎿ���D���ł���n��̓���́A���m�����͂���œ�ɐL�тĂ���B

�@�����ł́A���m���̓�[����ɂ͒B���Ȃ����A�����ł͊ω���̐��k�ɂ܂ŒB���Ă���B

�@����́A�͐삩�狟�����ꂽ�D�������������̏��������ݗ��ɂ��^������Ă����Ԃɒ��~���͐ς������̂Ɖ��߂����B

�@���{�i3�j�͂����̓D���͐ϕ��̑͐ϑ��x����ː����i210�ob�j�𗘗p���đ��肵�Ă���B

�@���̌��f�̔�������22.2�N�ŁA�ŋ߂̑͐ϕ��̔N��𑪒肷��̂ɓK���Ă���B

�@���̌��ʂɂ��ƁA�p���̓����s���̍]�ː�A�r��A�����쉫���傫���A0.5g/����cm/�N�ł���Ƃ����B

�@���̑͐ϗʂ́A�͐ϕ��̊Ԍ�����0.84�Ƃ��đ͐ϑ��x�Ɋ��Z�����1.2cm/�N�ƂȂ��i4�j�B

�@�͐ϗʂ͂��̑傫�Ȓl�������n�悩�瓌������ѓ���Ɍ������Č������邪�A���m���̐��ł�0.6g/����cm/�N�ɋ߂��l�������B

�@�܂��A�ω���ƕx�Ö����ނ��Ԑ��������̓����p���̔N�ԑ͐ϗʂ�1.2�~10�g���ł���Ƃ����B

�@�p���̐�t�����ȊO�ł͐��[10m�Ȑ�̒n��͂قƂ�ǖ����Ă��Ă���B

�@���̌��ʁA�����͏��ł��A�ꎿ�������������͍��D���ł���n��͂قƂ�nj����Ȃ��Ȃ����B

�@�܂��A�͐�̏㗬���ɂ̓_���⍻�h���炪���݂���A�͐삩��̋����������������Ă��邱�Ƃ��A�����ȑ͐ϕ��̋����ʂ����������Ă���B

�@�܂�����ł́A����̊J���ɔ����čח����������o����̂ł��낤���A���̗ʂ̔c���͂��Ȃ�ނ��������B

�@������Ə�����̉��ɂ͒ꎿ�������ł���n�悪�L�����z����B

�@�����̉͐�̉͌��t�߂ł͍�����������O�p�B�O�u�Ζʂ��`������Ă��邵�A��Ɍ��������ݗ����A���C��̉͌����Ɍ�������A�x�Ö��𐬒��������肵�Ȃ��獻���ړ������Ă���B

�@�������A��q���铌���p���f���H�\��n�̒n���f���i�}3-3�j���画�f���邩����A�O�u�Ζʂ́|10m�t�߂܂łŁA���[���ɑ͐ς��Ă��鍻�́A����L�y���C�i�r���Ō`�����ꂽ���̂ƍl������B

�@���m���̂����ɂ������͐ς��Ă��邪�A����Ɋ܂܂��L�v���瑪�肳�ꂽ �ɂ���ΔN���2960�}200�N�a.�o.�Ƃ������Ƃł����i2�j�̂ŁA�C�ʍ��x�̕ω����l������ƁA���̔N��̍��Ƃ��Ă͐��[���[�������i�������͔N�オ�V��������j�������̂��̂ł͂Ȃ������ł���B �ɂ���ΔN���2960�}200�N�a.�o.�Ƃ������Ƃł����i2�j�̂ŁA�C�ʍ��x�̕ω����l������ƁA���̔N��̍��Ƃ��Ă͐��[���[�������i�������͔N�オ�V��������j�������̂��̂ł͂Ȃ������ł���B

�@���m�����쑤�ł́A�Ó����J�͐[���Ȃ��Ă��邵�A�L�y���C�i�̓r���Ō`�����ꂽ�g�H������݂���B

�@���̂��߁A�C��n�`�͖k���ɔ�ׂĂ͂邩�ɕ��G�ł���B

�@���̂����A�������͂₢�̂ŁA�N�H���ꂽ��Պ₪J谐ϕ��ɂ������Ă��Ȃ��Ƃ��낪�L���A�C��Ɋ�Պ₪�I�o���Ă��镔�������Ȃ肠��B

�@�����͊�ʂɐ�������^�C�Ȃǂ̋���ƂȂ��Ă���A�n���̋��t�͍��Ƃ��ł���B

�@�܂��A��Պ���������͐ϕ������݂��Ă��A���ݕ��̂����ꕔ���̂����A�����̂��̂ł͂Ȃ��B

�@��O�C�Ƃ͐��[30m�͂ǂ̊�Պ�̏�Ɍ��݂���Ă���̂ŁA�������O�C�Ƒ�n�ƌĂԂ��Ƃ������i5�j�B

�@���̈ꕔ�ɂ͍��I�����L���邪�A��Ղ��I�₩������ꂽ���̂ł���B

�@3-2�@�����p�Ǝ��ӕ���n�̉��ϑw�������j�@top

�@a�@�����̌����Ɖ��ϑw�̒�`

�@�����t�߂̉��ϑw�̐����I�E�����I�ȍ\�����A�L�͈͂ɂ킽���Ē��������͕̂����ǂ��ŏ��ł���B

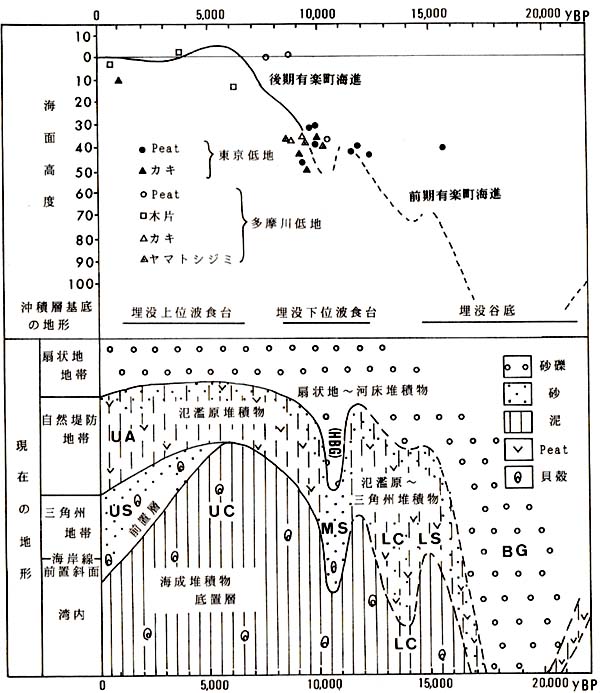

�@�����ǂł́A1923�N�̊֓���n�k��A1924�N�A1926�N�A1929�N�̎O��ɂ킽���ă{�[�����O���s���A��������щ��l�t�߂̉��ϒ�n�̒n���������s�����B

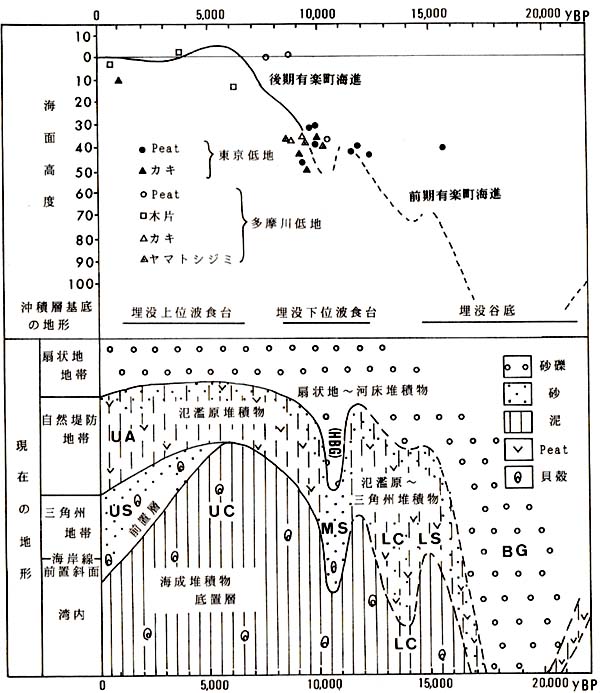

�@���̌��ʁA���ϑw�͉����w�A�����P�㕔�w�̎O�w�ɋ敪�ł��邱�ƁA���ϑw�����ς��Ă��閄�v�n�`�ɂ́A0�`�|10m����с|30m�̕��R�ʂƁA�����̕��R�ʂ������ޒJ�����邱�ƁA�Ȃǂ����炩�ɂȂ����i6�j�B

�@�����ǂ̎����Ɋ�Â��ōl�@�������߂������i7�j�́A�����t�߂̒n�`�́A�`�i�R�̎��n�j�A�a�i�|5m���R�ʁj�A�b�i25�`�|30m���R�ʁj�A�w�i�N�H�J�j�̎l�ʂ���Ȃ�A�`�A�a�A�b�͉͐��N�H�ʂŁA�w�ʌ`����A���n�����~���ĉ��ϑw���͐ς����A�ƍl�����B

|

�\3-1�@������n�ɂ����鉫�ϑw�̑w���敪

|

�@�����A������n�S��̉��ϑw�̍\�����A�����n�Ւ����������i8�j�ɂ���āA�܂Ƃ߂�ꂽ�B

�@�ނ�́A�{�[�����O�����̎��W��́A�T���v���̊Ӓ�A�e���g�T���̋L�^�̉�͂Ȃǂ̎�@���g���āA������n�Ր}����������A���ϑw�Ƃ�艺�ʂ̒n�w�Ƃ��A�F�A�y���������ʂ�W���ѓ������̂ق��ɒe���g���x�̍��ɂ���ċ敪�����B

�@�܂��A�����ǂɂ�钲��������n�����ɂ܂Œ����͈͂��Ђ낰�����ʁA�|30m�̕��R�ʂ̓����ɐ[�����v�J�����݂��A���̂�蓌���ɂ́|10m�̕��R�ʂ����݂��邱�Ƃ��m���߂�ꂽ�B

�@���ϑw�͉����ݑw�����Ɖ����ݑw�㕔�ɋ敪����A�����ݑw�����͒�n�̐����ł͉��ʂ̊ۂ̓����w�Ə�ʂ̉����L�y���w�ɍו����ꂽ�B

�@�܂��A��n�����ł͉����L�y���w��n[|=|�D�w�Ƃ��.�n�c�D�w�͑w��50m�ȏ�ɂȂ邱�Ƃ�����A���ȔS�y�w����̂Ƃ��邪�A���̉�������������D�w��A�D�����w�A�Ȃ�тɁA���w����Ȃ邱�Ƃ��������B

�@�����ݑw�㕔�́A���w����Ȃ�A��n�����ł͏㕔�L�y���w�����ł͖n�c���w�Ƃ�ꂽ�B

�@�܂��A���ꂽ���ϑw�͕s�����ł���Əq�ׂĂ����i�\3-1�j�B

�@���̓����܂ł́A���ϑw�̌����͂����ɓy���H�w�I�ϓ_����s���Ă����B

���̂��߁A���ϒ�n�i������n�A������n�j�ɕ��z���A���ȔS�y�E�V���g�w���邢���w����Ȃ�͐ϕ������ϑw�Ƃ�сA�^�ϑ�n�i�R�̎��n�A�������n�j���\�����A���ϑw�����d���͐ϕ����^�ϑw�Ƃ��ł����B

�܂��A���ϑw�ƍ^�ϑw�̋��E�́A�n�Ղ̒n�ϗ͂̍����d�����Ĕ��肳�ꂽ�B

�@����A1950�N��ɂȂ�ƁA���ϑw�Ƃ��̊��̒n�`�́A�X�͐��C�ʕϓ��Ɗ֘A�Â����Ę_�����͂��߂��B

�@�����i9�j(10�j�A�L���i11�j�́A�֓���݂Ⓦ���p�̊C��n�`���痤�I�▄�v�J��̌`�����A�X�͐��C�ʕϓ��ɂ��C�ʍ��x�̒ቺ���Ɗ֘A�Â����B

�@1961�N�ɂ̓X�p�[�J�[���g�p���ē����p�̊C��n�`��C��n������������A�Ó�����̑��݂����炩�ɂȂ����i12�j�B

�@�H���ق��i13�j�́A�����p���Ӓn��̉��ϑw�₻�̊��̎����n�`�ʂɂ��Č��������B���ϑw���㉺��w�ɋ敪����A���ꂼ���T�C�N���̑͐ϑ��������ƁA���ϑw�̊��ƂȂ閄�v�n�`�ɂ́|10m����т�20�`�|30m���������v�g�H��A�|20�`�|40m���������v�͊ݒi�u�A����с|60m���������v�J�ꂪ���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B

�@�܂��A�������n�ł́A���v�n�`�Ɨ���ɔ��B����i�u�Ƃ̊W���l�@���A���v�͊ݒi�u�͗���i�u�ɁA���v�J��͔q���i�u���w�̊��ɘA�����邱�Ƃ��w�E�����B

�@�L���i14�j�͒����̂Ȃ��ŁA�ŏI�X���ȍ~�̊C�ʕω��ƁA���ϑw�̑w�����n�̒n�`�̌`���Ƃ̊W��͘��I�Ɏ����A���ϑw�̏㕔�w�Ɖ����w�Ƃ̊Ԃɑ��݂��鍻�w�𒆖⍻��Ƃ�B

�@�����̌����ł́A�ŏI�X���̋ɑ����i1��8000�N�`2���N�O�j�ȍ~�̑͐ϕ������ϑw�Ƃ���A��ʂɂ́A���ϐ��i���V���j�Ɍ`�����ꂽ�͐ϕ������ϑw�Ƃ��ł������߁A���ϑw�̒�`���߂����āA�����̍������������B

�@�h�C�c�ł͉��ϒ�n���\�����Ă���n�w��Alluvium�Ƃ�ԂƂƂ��ɁA���ꂪ�`�����ꂽ�n���N��������p��Ƃ��Ă��g�p���Ă����B

�@���{�ł͂�������ϑw�A���ϐ��Ɩ|�Ďg�p���Ă����B

�@���̌�A�k���[���b�p�ɂ�����X�͂̏����ƋC��̕ϑJ�̌�������A�Ō�̈��X����1���N�`1��1000�N�O�ɂ���A����ȍ~�����V���iHolocene�j�A����ȑO���X�V���iPleistocene�j�Ƃ�Ԃ悤�ɂȂ����B

�@�]���āA�ŏI�X���̋ɑ����ȍ~�̑͐ϕ������ϑw�Ƃ������{�ɂ����錤���ł́A�ꕔ�ɍX�V���̒n�w���܂܂�邱�ƂɂȂ����B

�@���݂ł́A�Ō�̈��X�����d�����Ēn�w���敪��������A�ŏI�X���ɑ����ȍ~�̋C��̉��g���ɔ����C�ʏ㏸���A��A�̂��̂Ƃ��đ�����ق��������I�ł��邱�Ƃ��������Ă���̂ŁA���ϑw�͍ŏI�X���ɑ����ȍ~�̑͐ϕ����w�����Ƃ������B

�@�{�_�ł�����ɏ]���B

�@�Ȃ��A���݂ł́A Alluvium�Ƃ����p��͎g�p����Ȃ��Ȃ����̂ŁA���{�ł��^�ϐ��A���ϐ��Ƃ����p��͂��܂�g�p���ꂸ�A���ꂼ��X�V���iPleistocene�j�A���V���iIlolocene�j�Ƃ�Ԃ̂���ʓI�ł���B

�@�܂��A���V���Ɍ`�����ꂽ�͐ϕ��́A���V���i���V���Ɍ`�����ꂽ�n�w�j�A�X�V���Ɍ`�����ꂽ�͐ϕ��́A�X�V���Ƃ��Ă���B

�@b�@���ϑw�̋敪�Ɗ��̒n�`

�@1960�N��̂����鍂�x�o�ϐ������ɂ͍������H��n���S�̌��݂�������ɂȂ�A�H�������ɘA���I�Ƀ{�[�����O���s����悤�ɂȂ�A���ϑw�̌����͂��ڍׂɂȂ����B

�@�E�č��i15�j�͒n���S�������̎��������Ƃɉ��ϑw���T�A�U�A�V�w�ɋ敪�����B

�@�V�w�͖��v�͊ݒi�u��ɕ��z����֓����[���w�ŁA�ԔS�y�Ƃ��Ă����B

�@�U�w�͑w���̕ω����������A���D�ݑw�⍻���S�y�w����Ȃ�B�h�w�́A�U�w��10m�ȏ�N�H���ĕs�����ɂ������ƌ����A�㕔�̍��w�Ɖ����̔S�y�w�ɍו����ꂽ�B

�@���̌�A�ؓc�j�͉��ϑw���Č������A�U�w�������n�w�A�h�w��L�y���w�Ɩ��������B

�@�܂��A���v�͊ݒi�u���|20�`30m�ɕ��z���A���v�֓����[���w���̂���ʂƁA�|30�`�|40m�ɕ��z����ʂƂɓ����B

�@���Ζ����Ă��������s�y�؋Z�p�������͂��̍l���Ɋ�Â��Ģ�����s�n�Ւn���}�i23��j����쐬���A23����ɂ��Ă̒n�Ջ敪���������i17�j�B

�@��t���̗ՊC���ɂ��ẮA��t������J���H���������i18�j�A��t���J�����i19�j�ɂ��n�Ւ����������߂�ꂽ�B

�@���̒����ł́A0�`�|10m�A�|20m�O��A�|25�`�|40m�̎O�i�̖��v�g�H��ƍl�����镽�R�ʂƁA�����������閄�v�J��̕��z���c�����ꂽ�B

�@�܂��A���ϑw�͓�T�C�N���̑͐ϑ��������A���̋��E�́|30m�t�߂ɂ��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B

�@�����i20�j�͂����̒����ɂ�鎑���Ɋ�Â��A���ϑw���㉺�̓�T�C�N���̑͐ϑ��������ƂƂ��ɁA�|30m�Ȑ�ł͌��݂Ɠ����C�A�Ȑ[�ł͂�����ȋC�ő͐ς������Ƃ��ԕ����͂̌��ʂ��疾�炩�ɂ����B

�@�r���n�ƒ����n�ɂ��ẮA��ʌ���敔�i9�j�ɂ�蒲�����s���A���v�J�▄�v�i�u�����݂��邱�Ƃ����炩�ɂ��ꂽ�B

�@���ϑw�̋敪�͑w����y�������l�ȂǂɊ�Â��H�w�I�ȋ敪���嗬�ł��������A�����i20�j�̂ق��ɂ��A�����Ε��͂ɂ�鉫�ϑw�̌������~�ς���Ă������B

�@���Ƃ��A�X�i22�j�͐��C�u���Ɛ�t���D���s�������œ���ꂽ�R�A�ɂ��ĉԕ����͂��s���A�������ϑw�ɂ͊���ȋC��������A�㕔���ϑw�ɂ͌��݂̊֓��n���ƂقƂ�ǂ����Ȃ��C������������ԕ����܂܂�邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B

�@�̑�ق��i23�j�͍]����}�쒬�꒚�ڂ̃{�[�����O�R�A�͂��A�����L�y���w�i�{�_�̏㕔�D�w�j�͊O�m���̗����̌�������p�ŁA�����Z�x�̍������肵������ŁA���݂�艷�g�ȋC�ő͐ς������ƂɎ����n�w�i�{�_�̉������D�w�j�͋����p������W����܂ł̑͐ϕ�����Ȃ邱�ƁA�Ȃǂ𖾂炩�ɂ����B

�@�V����l�I�����O���[�v�i24�j�͍r��͌��Ǝ����n�ł̃{�[�����O�R�A�͂��A�����n�w�͂�����ȋC�̒W����Ō`�����ꂽ���ƁA�����L�y���w�͉��g�`������ȋC�Ō`�����ꂽ���p���͐ϕ��ł��邱�ƁA�Ȃǂ��w�E�����B

�@���v�Â͌]�����͂Ő��ʂ������Ă���B

�@�s��s�S�����ɐݒu���ꂽ�n�Ւ����ϑ���̃{�[�����O�R�A�ɂ��ẮA�[�xO�`28.5m�͊C���w�A�[�x28.5�`41.0m�͈ꕔ�͊C���w���܂ނ������ɗ����w����Ȃ邱�Ƃ��������i25�j�B

�@�܂��A������_���쒬�̐[�x504m�ɒB����{�[�����O�R�A����́A�[�x0.8�`28.0m�͊C���w�A28.0�`32.0m�͗����w�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����i26�j�B

�@����ɁA�����p���f���H���ݗ\��n�ōs��ꂽ�{�[�����O�̃R�A�ɂ��ẮA���ϑw�𗤐��w�ƊC���w�ɋ敪����ȂǁA�����p�p��̒n���ʏ�����͂����i27�j�B

�@�ȏ�̂悤�ɓ����p���ݕ��̉��ϑw�̎��Ԃ����炩�ɂȂ��Ă������ŁA���c�i28�j�́A�ߋ��̉��ϑw�ɂ��Ă̌������܂Ƃ߂�ƂƂ��ɁA�����̃{�[�����O���������W���āA�֓���n�ɂ����鉫�ϑw�̔��B�ߒ��𖾂炩�ɂ����B

�@���̂Ȃ��ŁA�����s�y�؋Z�p�������𒆐S�Ƃ��錤���ł͖��炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��������ϑw�̊���I�w���r���n���瓌����n�ւƒǐՂ��A������n�ɂ����ϑw����I�w�����݂��邱�Ƃ��������B

�@�܂��A���ϑw�͏㕔�w�Ɖ����w�ɓ���A���҂��s�����ł��邱�Ƃ�A�ŏI�X���̋ɑ����ɂ͗�����͒����n�ł͂Ȃ��A�r���n�𗬉����Ă������ƂȂǂ��w�E�����B

�@����ɁA���ϑw��͐ς����C�i����A�̂��̂ƔF�����A����܂Ŏg�p����Ă����L�y���C�i�Ƃ����p����g�債�āA�����w��͐ς����C�i��O���L�y���C�i�A�㕔�w��͐ς����C�i������L�y���C�i�Ƃ�B

�@�L�˂͂��i29�j�́A�ނ炪�s���Ă��������p���݂̉��ϑw�̌����ɁA���̌����҂̐��ʂ����킦�āA�����p�Ƃ��̉��ݕ��̉��ϑw�̊��̒n�`��A���ϑw�̔��B�ߒ����W���B

�@�ނ�͕\3-1�Ɏ����悤�ȗ�����p���Ă���B���Ƃ��A���ϑw����I�w�͂a�f�iBasal Gravel

�̗��j�Ƃ��ꂽ�B

�@�����͗�>�i30�j�͗L�y���w�̊��ɍ��I�w���I�܂���̍��w�����z���邱�Ƃ������o���A������g�a�f�iIIolocene Basal Gravel

�̗��j�Ɩ��������B

�@������n�ł͂g�a�f�͎����n�w���|45�`�|50m�̐[���܂ŐN�H���Ă���Ƃ��A�㕔�w�Ɖ����w�̕s�����ʂ�ϋɓI�Ɏ������B

�@c�@�����p�Ǝ��ӕ��ɕ��z���鉫�ϑw�̓����Ɗ��̒n�`

�@�����p�ɖʂ����n�̉��ϑw�̑w���敪�������̐i�s�ɂ�āA�O�߂ɂׂ̂��悤�ȕϑJ�����Ă����i�\3-1�j�B

�@�����̌�������A

�@�@���ϑw�͍ŏI�X���̋ɑ����ȍ~�Ɍ`������A����I�w�����ƁA

�@�A�㕔�w�Ɖ����w�ɋ敪����A���҂͕s�����ł��邱�ƁA

�@�B�����w�͂����ɗ����w����Ȃ鍻�D�ݑw�ł��邪�A���p���͐ϕ����ӂ��݁A����ȋC�Ō`�����ꂽ���ƁA

�@�C�㕔�w�͉����̔S�y�E�V���g�w�Ə㕔�̍����́R��Ȃ�C���w�A�Ȃ�тɁA�ŏ㕔�̗����w����Ȃ�A���݂Ƃ��܂�ς��Ȃ��C�Ō`�����ꂽ���ƁA

�@�Ȃǂ����炩�ɂȂ��Ă���B

�@�܂��A���ϑw�̊��ƂȂ��Ă���n�`�ɂ́A�Â��ق�����A�֓����[���w���̂��鏭�Ȃ��Ƃ���i�ɋ敪����閄�v�͊ݒi�u�A�ŏI�X���̋ɑ����܂łɌ`�����ꂽ���v�J��A���̌�̊C�i�ɔ����Č`������A���Ȃ��Ƃ��㉺��i�ɋ敪����閄�v�g�H�䂪���邱�Ƃ��w�E����Ă���B

�@3-3�@�n���f�ʂɂ�鉫�ϑw�̍l�@�@top

|

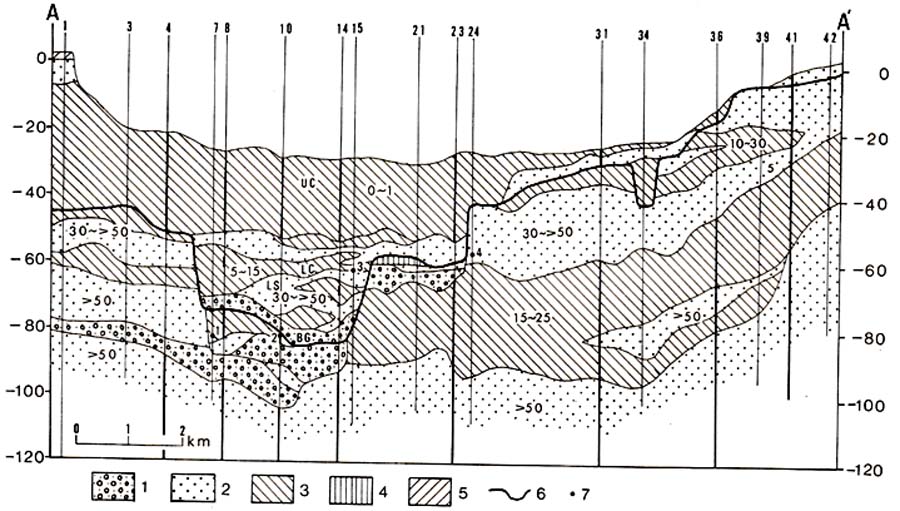

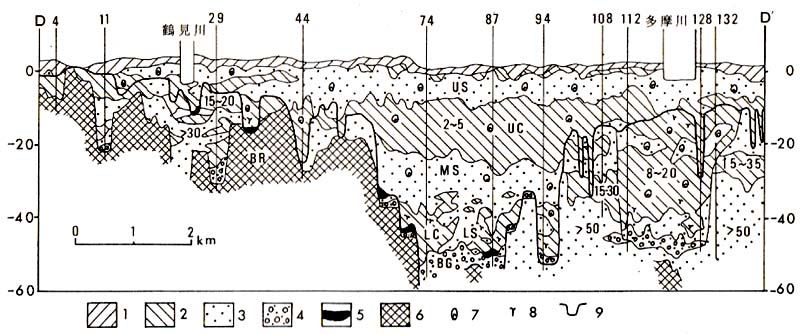

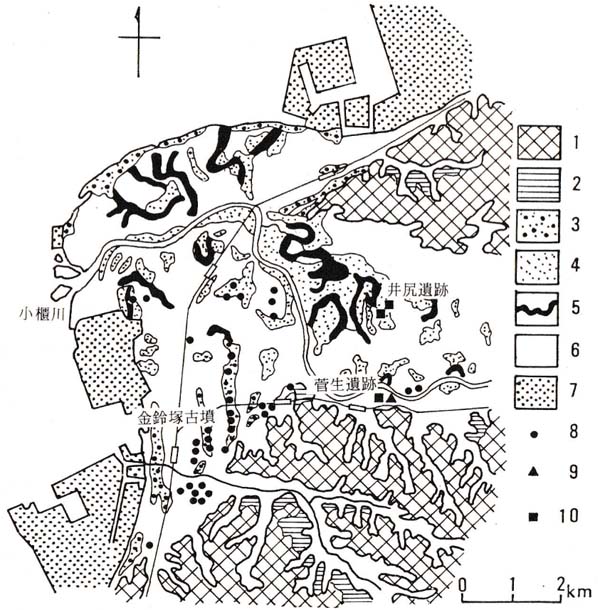

�}3-3�@�����p���̒n���f�ʁiA-A',�����p���f���H)

1�F���I�A2�F���A3�F�S�y�E�V���g�A4�F�֓����[���A5�F���y�A6�F���ϑw���A

7�F �N�㑪��p�T���v���̎�ʒu�i1�F��3��3490�N�a.�o.�A2�F3��7500�N�a�o�D�A3�F1��1250�N�a.�o., �N�㑪��p�T���v���̎�ʒu�i1�F��3��3490�N�a.�o.�A2�F3��7500�N�a�o�D�A3�F1��1250�N�a.�o.,

4�F��2��9060�N�a.�o.�A5�F��3��6680�N�a�D�o�D)�F

�a�f�F���ϑw����I�w�ALS�F�������w�k�b�F�����D�w�A�t�b�F�㕔���w

�}���̏c���̓{�[�����O�n�_�������A�c�����̑����́A���v�Ái27)�ɂ��C���w�������G

�}���̐��l�͂m�l�A�f�ʂ̈ʒu���}3-8�Ɏ���

|

�@a�@�����p���̒n���f���i�}3-3�j

�@�����p���̉��ϑw�͉��ݕ��݂̂���������Ă������A���Ɩ؍X�Â��ނ��ԓ����p���f���H�̌��ݗ\��n�ł̃{�[�����O�������s���A�p�����ł̏���薾�炩�ɂȂ����i�}3-3�j�B

�@�`���i�����j�����ŁA������͌��t�߂̖����n�ł���B

�@�`'���i�����j�͖؍X�Ñ��ŁA������O�p�B�̐�[�Ɉʒu���Ă���B

�@�f�ʈʒu���}3-8�Ɏ������B��15 km�̊Ԃ̒n���f�ʂ���{���H���c������Ă���������41�{�̃{�[�����O�������g���ĕ`�����B

�@���������̏k�ڂƐ��������̏k�ڂ��ɂ���ƁA���������̊⑊�ω����ǂ݂ɂ����Ȃ�̂ŁA���������̏k�ڂ͖�6�{�ɂȂ��Ă���B

�@���̂��߁A���������̌X����������Ă���B�����́A���̒n���f�ʂɂ����ʂ��Ă���B

�@�}3-3�ɂ́A�]�����͂̌��ʒm��ꂽ�C���w�ƁA �ɂ��N�㑪��l�������Ă���T���v���̍̎�n�_���L�����Ă���B �ɂ��N�㑪��l�������Ă���T���v���̍̎�n�_���L�����Ă���B

�@No.7����15�ɂ����āA�Ó����J�����݂��Ă���B�]�����͂��s�������v���i27�j�ɂ��A���̕t�߂ł́A�قځ|52m�t�߂����ɂ��āA�㕔�͊C���w�ʼn����͗����w�ł���Ƃ����B

�@�����w�̉����ɂ́|70�`�|80m�ɒ��ʂ������I�w�����z����B

�@����ANo.15�́\62m�ł́A�����͐ϕ��Ɋ܂܂��L�@���i�T���v��No.3�j�� �ɂ���ΔN�オ1��1250�N�a.�o.�ł���Ƃ����i31�j�B �ɂ���ΔN�オ1��1250�N�a.�o.�ł���Ƃ����i31�j�B

�@�C���w�Ɨ����w�̋��E�ɂ́A�����̉��ʂ������邪�A��q�����n���̒n���f�ʂɌ����钆�ԍ��w�i�l�r�j�͑��݂����A�ϋɓI�ɕs�����Ƃ��邾���̍����͂Ȃ��B

�@�܂��A�����w�̂Ȃ��ɂ��s�����ʂƔF��ł��镔���͊m���߂��Ȃ��B

�@�ŏ㕔�̊C���w�́A�m���0�`1�̔��ɓ��ȔS�y�w����Ȃ�A�㕔���ϑw�̓D�w�i�t�b�j�ł���B

�@�w���͒�������25m�O��ŁA�����i��葤�j�Ɍ������Č����Ȃ�B

�@�܂��A�����i�؍X�Ñ��j�Ɍ������ẮA���ϑw�̊�ꂪ�c���Ȃ�ɏ]�������Ȃ�B

�@���̉��̗����w�͔S�y�E�V���g�w�ƍ��w�̌ݑw����Ȃ�A�������ϑw�̍��D�w�i�k�r�A

�k�b�j�ɑ�������B

�@�ő�w����30m�ȏ�ɂȂ�B�S�y�E�V���g�w�̂m�l��5�`15�A���w�ł�30�ȏ�ŁA�㕔�D�w���͂邩�ɑ傫�Ȓl�������B

�@���A�����܂ނ��A�L���͂قƂ�nj����Ȃ��B

�@���w�́A�͓������Ɍ`������Ă������R��h��͌��t�߂̉͏��͐ϕ��ł���B

�@�S�y�E�V���g�w�͕��A�����܂ނ��Ƃ������A��w���n�̑͐ϕ��Ǝv���邪�A���p�̑͐ϕ����܂܂�Ă���\��������B

�@�}�ɂ������Ă��邪�A�S�y�E�V���g�w�̈ꕔ�ɂ͊C���w��������Ƃ����B

�@�O���L�y���C�i���ɊC�̉e�����������\��������B

�@�������D�w�ɂ������A No.7����15�́|70�`�|80m�ɒ��ʂ������I�w�����������܂��荻�w�����ϑw�̊�����w�i�a�f�j�ƍl������B

�@���̍��I�w�̉����ɂ͊C���̔S�y�E�V���g�w�����݂��A����Ɋ܂܂��J�L�� �ɂ���ΔN��l�́A��3��3490�N�a.�o.

�i�T���v��No.1�j�Ɓ�3��7500�N�a.�o.�i�T���v��No.2�j�ł���Ƃ����i31�j�B �ɂ���ΔN��l�́A��3��3490�N�a.�o.

�i�T���v��No.1�j�Ɓ�3��7500�N�a.�o.�i�T���v��No.2�j�ł���Ƃ����i31�j�B

�@�����̒l���A���̍��I�w�����ϑw�̊�����w�Ƃ��鍪���ɂȂ�B

�@������w�̕��z���猩��ƁA�Ó����J�̕��́A���̒f�ʂł�3km���x�ł���B

�@������w�̉��ʂɂ���A �\85m�t�߂ɒ��ʂ����������I�w�ƁA��3��3490�N�a.�o.�⁄3��7500�N�a.�o.�������S�y�E�V���g�w�́A�ŏI�X���̋ɑ����ȑO�ɂ������C�ʂ̒ቺ�Ə㏸�̃T�C�N���������͐ϕ��Ƃ݂Ȃ���B

�@�������A���̔S�y�E�V���g�w�ƁA��蓌���ɕ��z����C���̔S�y�E�V���g�w�̊W�́A������w�����݂��邽�ߕs���ł���B

�@�|85m�t�߂ɒ��ʂ��������w���A�J��̑͐ϕ��Ɖ��߂���ƁA�ŏI�X���̋ɑ����̒J���A����ȑO�Ɍ`������Ă����J�Ƃقۓ����ʒu�Ɍ`�����ꂽ���ƂɂȂ�B

�@��q���鑽�����n�ł݂��铯�l�ȒJ�̌`���������܂߂��������K�v�ł���B

�@No.21�t�߂́|60m�ɒ��ʂ������I�w�̏㕔�ɂ͊֓����[���w���̂�Ƃ����L�ڂ��A�{�[�����O�����ɂ݂���B

�@�܂��A�ÊD���S�y�w�Ƃ����L�ڂ�����B�]���āA���̍����w�́A�֓����[���w�ɂ������Ă���̂ŁA���v�i�u���w�Ƃ݂Ȃ���B

�@No.24�́|57m�i�T���v��No.4�j�A No.39�́|30m�i�T���v��No.5�j�̗����w�Ɋ܂܂��L�@����1 �ɂ���ΔN��l�́A���ꂼ�ꁄ2��9060�N�a.�o.�Ɓ�3��6680�N�a.�o.�i31�j�ŁA���ϑw�ł͂Ȃ��B�����ł́A���w�͂m�l30�ȏ�������A�S�y�E�V���g�w�ł�10�`30�������B �ɂ���ΔN��l�́A���ꂼ�ꁄ2��9060�N�a.�o.�Ɓ�3��6680�N�a.�o.�i31�j�ŁA���ϑw�ł͂Ȃ��B�����ł́A���w�͂m�l30�ȏ�������A�S�y�E�V���g�w�ł�10�`30�������B

�@�����̑͐ϕ��̉��ʂɂ́A�m�l15�`25�������C���̔S�y�E�V���g�w�ƁA�m�l50�ȏ���������w�����z����B

�@���{���H���c�i31�j�ɂ��A�㕔�̊C���w�͐��c�w���������w�A�C���̔S�y�E�V���g�w�͒����E�������Y�w�����w�A���������w�͏㑍�w�Q�㕔�w�Ƃ���Ă���B

�@�����p���f���H�����̒n���f�ʂɂ��ẮA���݂�菭�Ȃ��������爢�v���i27�j�⌚�ݏȊ֓��n�����Ǔ����p���f���H�������i32�j���͂��߁A�������̉��߂��Ȃ���Ă���B

�@�����ƕM�҂̌����̂����Ȃ������́A No.3�t�߂́|45m����|80m�ɕ��z���鍻�w�ƔS�y�E�V���g�w���������ϑw�Ɋ܂߂Ȃ����ƁA�]���āA���̉��ʂɂ��鍻�I�w���A���ϑw�̊�����w�ɂ��Ă��Ȃ����ƁA�ɂ���B

�@���̗��R�́A�O�q�����悤�ɉ��ϑw��ꌆ�w�����㕔�����w�Ƃ݂Ȃ���邱�ƁA����сA�������w��No.7�t�߂Ő�Ă��܂��A��萼���ɂ͘A�����Ȃ����Ƃɂ���B

�@�܂��A���v�Ï��ɂ��f�ʂɂ́A�}3-3�Ɏ����������ɁA��{�̃f�[�^��������A�����C���w�����z���邱�ƂɂȂ��Ă��邪�A���̒f�ʂɘA��������̂ł͂Ȃ��A�ʒu�����ꂼ���k�ɂ���Ă���B

�@�k���̃f�[�^�͉H�c���A�쑤�̃f�[�^�͌�q����Ñ����썶�݂̉��ϑw���������L����n��̂��̂ł���B

�@�܂��A���{���H���c�i31�j�ɂ��n���f�ʂł́A No.3��萼���ɒJ���`����āANo.3�t�߂́|44�`�|80m�ɕ��z����S�y�E�V���g�w�ƍ��w�̌ݑw�������n�w�Ƃ��Ă��邪�A�����n�w�Ƃ͍l���ɂ����B

�@���̗��R�́A���̒f�ʂɌ����\���̂��閄�v�J�̂����A�����������ϑw���͐ς���\�������閄�v�J�́A�Ó����삪����Ă����Ó����J�����Ȃ�����ł���B

�@�Ñ�����J�͂�艺�����ŌÓ����J�ɍ������Ă��邵�A���̑��̖��v�J�͕������n���ɒJ�����������ȒJ�ł����i�}3-8�j�B

�@�]���āA No.3����15�t�߂܂ŁA�|80m����|100m�ɕ��z���鍻�I�w�ƁA���̏�̑͐ϕ��́A�Ñ����J���`�������O�̃T�C�N���ƍl�����ق����Ó��ł���B

�@�������A�O�q�����悤�ɉ������ꌆ�w�����̊C���̔S�y�E�V���g���Ƃ̊W�͖��Ăł͂Ȃ����A���I�w���ꏄ�̂��̂��ۂ������肷��ޗ����Ȃ��B

�@���ϑw�̊����Ȃ��n�`�̐����́A�Ó����J�Ɩ��v�͊ݒi�u���ʒu����Ƃ���͉��߉\�ł��邪�A���̑��̕����͐���̈���łȂ��B

�@���v�͊ݒi�u�ȊO�́A�֓����[���w�ɂ������Ă��Ȃ��悤�ł���̂ŁA�����ł͗L�y���C�i���̂��鎞���̔g�H��ƍl���Ă����B

|

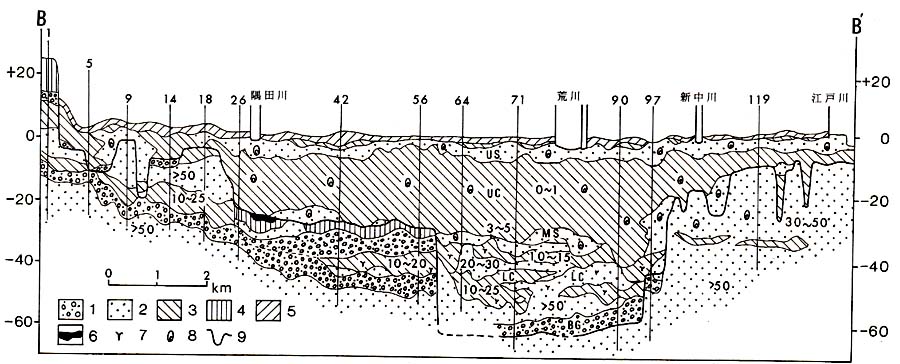

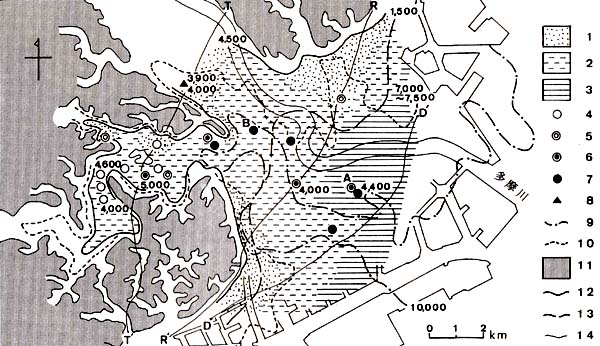

�}3-4�@������n�̒n���f�ʁi�a-�a',��s����7��������ђn���S�V�h��)

1�F���I�A2�F���A3�F�S�y�E�V���g�A4�F�֓����[���A5�F�\�y�E���y�A6�F���A�y�A7�F�A���A8�F�L�k�A9�F���ϑw���

�a�f�F���ϑw����I�w�A�k�r:�������w�A�k�b:�����D�w�A�l�r�F���ԍ��w�A�t�b�F�㕔�D�w�A�t�r�F�㕔���w

�}���̐��l�͂m����A�f�ʈʒu���}3-8�Ɏ���

|

�@b�@������n�̒n���f���i�}3-4�j�@top

�@������n�������̒n���f�ʂ��}3-4�Ɏ������B

���̒f�ʂ́A��s����7�����ƒn���S�V�h�����݂̂����ɍs��ꂽ�{�[�����O�����𗘗p���ĕ`�������̂ł���B

�@���ϑw�̊⑊�Ɗ��̒n�`�́A�������ł��}3-3�Ɠ����l����悵�Ă���B

�@���Ȃ킿�A���v�J��́A No.64����90�ɂ����Č����A����I�w�i�a�f�j�̒�ʂ́|60m�����[���Ȃ��Ă���B

�@�Ó����J�̕�����4km�ŁA�}3-3���L���Ȃ��Ă��邪�A�f�ʂ̈ʒu���J�����߂ɉ������Ă���e��������B

�@�֓����[���w���̂��閄�v�͊ݒi�u��No.26����56�ɂ����ĕ��z����B

�@���̖��v�͊ݒi�u�͑��c�i33�j�ɂ��{����n�Ɩ��Â����Ă���B

�@�܂��A���Ⴂ���v�͊ݒi�u��No.97�Ɍ����邪�A�֓����[���w�͂̂��Ă��Ȃ��悤�ł���B

�@�}�̗��[�Ɏ�����Ă��鉫�ϑw�̊�ꂪ�����ɂ́A�֓����[���w�����L�����A���v�g�H��Ƃ݂Ȃ���B

�@�����ł́|5m�t�߂ɕ��z���A�J�ɂ���Ăւ��Ă��Ă���B�����̒J�̏㗬���́A�������n��������ł���J�ɘA������B

�@����A�����ɕ��z���閄�v�g�H��́A�|17m�O��̂��̂ƁA�|10m�������̂̓������B

�@���ϑw�́A����I�w�i�a�f�j�A�������D�w�i�k�r�A�k�b�j�A���ԍ��w�i�l�r�j�A�㕔�D�w�i�t�b�j�A�㕔���w�i�t�r�j�ɋ敪�ł���B

�@����I�w�́A�w��10m��ŁA�|50�`�|60m�ɒ��ʂ����D���������w�͍��w�ƔS�y�E�V���g�w�̌ݑw����Ȃ�B

�@���w�̂m�l�͉����ł�50�ȏ�������A�㕔�ł�20�`30�ł���B�S�y�E�V���g�w�̂m�l�͉����ł�10�`25�A�㕔�ł�10�`15�ł���B

�@�]���āA�m�l���猩�邩����A�������D�w�͓ł������ł���B

�@�܂��A�������D�w�̒��ʂ́A�|30�`-40m�ɂ���ANo.56��萼���ɍL�����B���閄�v�͊ݒi�u�ʂ��͒Ⴂ�B

�@�܂��A�}3-3�ɂ���ׂ�N���ɕx��ł���B

�@�������D�w�Ə㕔�D�w�ɂ͂��܂�Ē��ԍ��w�����z����B

�@���ԍ��w�͉������D�w���������A�L�k���܂ލ��w�œ����Â����邪�A���������̘A�����͂��܂�悭�Ȃ��B

�@����L�y���C�i�̏����ɊC�ʍ��x���㏸����ɂ�Č`�����ꂽ���̂ƍl������B

�@���ȔS�y�E�V���g�w����Ȃ�㕔�D�w�̑w���́A���v�J���ł�30m�߂��A���v�͊ݒi�u��ł�20m��������B

�@�����ɓ��p�̍ח��ȑ͐ϕ�����Ȃ�B

�@�m����͉����ł�3�`5�ł��邪�A�㕔�ł�0�`1�ŁA���ɓ��ł���B

�@���̑w�́A�n�����̉ߏ�g���ɂ��n�Ւ����̗v���ɂȂ������A�֓���n�k�̂����ɂ́A�����̒����U�����z�����A�ؑ��Ɖ��̓|��̎���ɂȂ����B

�@������n���l�H���ς����ȑO�̒n�`���\�����Ă���̂��㕔���w�ł���B

�@����́A�㕔���w���͐ς����������]�ɑO�i���Ă����O�p�B�̑O�u�w�ɂ�����͐ϕ��ł���B

�@�w����7m���x�ŁA������n�ł́A��n�̒����������ẮA�w���̕ω��͂��܂�傫���͂Ȃ��A�قڈ�l�ɕ��z����B

�@����́A�͐삩�狟�����ꂽ�����A�g�≈�ݗ��ɏ��Ȃ炳��Ăł������̂ł���B

�@�m�l��10�O��̂��Ƃ������A�n�k���ɂ͉t���ۂ̔��������O����Ă���B

�@�㕔���w�̏�ɂ́A�O�p�B���證����Ă����͐�̔×����͐ϕ����̂邪�A���̒f�ʂł͂��܂薾�Ăł͂Ȃ��B

�@��������A�֓���n�k�����E���ɂ���̊��I��A���y�Ȃǂ̐l�H�I�ȑ͐ϕ����������z����B

�@�O�߂łׂ̂��悤�ɁA�����ق��i30�j�͏㕔���ϑw�̊��ɂg�a�f�w�����݂��邱�Ƃ�����B

�@���̑w�͏㗬���ł͍������ȑ͐ϕ�����Ȃ�A�������ł͗L�@�����܂ލ��������͍����V���g����Ȃ�Ƃ����B

�@�܂��A�����i34�j�́A

������n�w�́|10�`�|15m�܂ő͐ς����Ǝv���邪�A��ʂɂ́|20�`�|40m�̐[���܂ŐN�H���ꂽ���߁A���̏㕔�������Ă��飂Əq�ׂĂ���B

�@����A�č�ق��i35�j�́A���ϑw�������̎����n�w�Ə㕔�̗L�y���w�ɋ敪���A���҂͕s�����ŁA�L�y���w���̗L�@���V���g�w�� �ɂ���ΔN��l�́A 9500�}260�N�a.�o.�����9820�}230�N�a.�o.������ꂽ�ƕ����B �ɂ���ΔN��l�́A 9500�}260�N�a.�o.�����9820�}230�N�a.�o.������ꂽ�ƕ����B

�@���ϑw���s�����ɏd�Ȃ��w�ɋ敪�ł��邱�Ƃ́A���̕���̌����ł����炩�ɂȂ��Ă���A�s�����ʂŏ㉺�ɋ敪����̂͌��݂̎��R��h�`�O�p�B�n�тł͍����I�ł����i�}3-9�j�B

�@�������A��ʂɂ̓{�[�����O�f�[�^����ʓI�ɕs�����ʂ�ǐՂ��邱�Ƃ́A���̏㕔�Ɖ����̒n��̐����ɂ��ĕ��ՓI�ɓ�����f�[�^�ł���⑊��y�������l�i�Ƃ��ɂm����j�ɖ��m�ȍ��ق����݂��Ȃ��ƕs�\�ł���B

�@�͐ϊ������Ă��鉺�����D�w�Ƃg�a�f�w�ɑ������鍻�D�w�̋��E��ʓI�ɒǐՂ���̂͂��Ȃ�ނ��������B

�@�]�����}3-4�ɂ́A�㕔���ϑw�Ɖ������ϑw�̋��E�������Ă��Ȃ����A �g�a�f�w�ɑ�������͐ϕ��͔����͂��ł���̂ŁA������w�̊��t�߂ɂ���ƌ��č��������Ȃ��ł��낤�B

�@���v�͊ݒi�u��Ɋ֓����[���삪�̂邱�Ƃ͐E�č��i15�j�ɂ�����A����ɐ��i16�j�͌Ó����J�E�݂ɕ��z���閄�v�͊ݒi�u���A �[20�`�|30m�̖ʂƁ|30�`�|40m�̖ʂɋ敪�����B

�@�}3-4�������悤�ɁA�����̉��ʂɂ����v�͊ݒi�u�����݂���B

�@�������n�ł́A�r�c�i36�j���֓����[���w���̂��閄�v�͊ݒi�u�̑��݂m�ɂ��A���c�i37�j���֓����[���w���̂��閄�v�͊ݒi�u���ʂɋ敪���A����ɂ���ʂɂ����v�͊ݒi�u�����݂��邱�Ƃ��w�E���Ă���B

�@�܂��A�L�˂ق��i29�j�́A�֓����[���w���̂����ʂ̖ʂ͂sc�h���i����h�ʁj�ɁA���ʂ̖ʂ́A �sc2���i����U�ʁj�ɂ��ꂼ��Δ�ł��邱�Ƃ��m�F�����B

�@���v�͊ݒi�u��ɂ̂�֓����[���w�ɂ��āA�����ق��i38�j�́A������n�̓����s�n�c�攪�L�O���ڂŃI�[���R�A�{�[�����O�����{���Ă��̌��ʂ���Ă���B

�@���̕ɂ��ƁA�����ł́A���v�i�u�I�w���2.2m�̌����̔S�y�w�����z���A���̂Ȃ������B�̈��ǃJ���f����������`�s�ƁA���͖��n�Ō����Ă���r1�A�r�̓̃e�t�����m�F���ꂽ�B

�@�܂��A���̔S�y�w�͌���70cm�̕����̊֓����[���w�ɂ������A����ɂ��̏㕔�ɕ��A�y���`������Ă���B

�@���̕��A�y�� �ɂ���ΔN��l��9900�}190�N�a.�o.�ł������B �ɂ���ΔN��l��9900�}190�N�a.�o.�ł������B

�@�܂��A�`�s�̔N��ɂ��ẮA���c�E�V���i39�j��2��1000�`2��2000�N�a.�o.�A���{�ق��i40�j��2��4500�N�a�o.�ƕ��Ă���B

�@�]���āA�{�[�����O���s��ꂽ�n�_�̖��v�͊ݒi�u�͂sc2�ʂƑΔ䂳���B

�@�������A������n�̌Ó����J�E�݂ɕ��z���閄�v�͊ݒi�u�i�{����n�j�̑S�悪�sc2�ʂɑΔ䂳��邱�Ƃ��Ӗ�����킯�ł͂Ȃ��B

�@���v�͊ݒi�u���\�����鍻�I�w�̒����́A�n�c��쓌���ł́|28�`�\ 29m�ɂ���B

�@����A�����͂��i38�j�Ɏ����ꂽ����}������ƁA���v�i�u���w�̒��ʂ́\ 33m�������Ⴍ�A��荂�����ʍ��x�������n������x��ė��������ƍl������B

�@���ʍ��x���������v�i�u���w��ɂ̂閄�v�֓����[���w�̌������K�v�ł���B

�@�܂��A�����͗́R�i38�j�̎w�E�ɂ����邪�A�{�[�����O����}���畗���̊֓����[���w�����ʂ��邱�Ƃ͍���ł���A�{�_���Ɏ����Ă���n���f�ʂŁA�֓����[���w�Ƃ��Ă��镔���ɂ́A���̏㉺�ɕ��z����S�y�w���܂܂�A�w�����傫���Ȃ��Ă���\��������B

�@c �r���n�̒n���f���i�}3-5�j

�@�}3-5�ɍr���n�������镐����������̒n���f�ʂ��������B�b���������A�b'����ʌ����ł���B

�@���̒n���f�ʂɂ��A������n���\�����Ă��鉫�ϑw�Ƃ��̉��ɖ��ς���Ă���n�`���T�^�I�Ɍ���Ă���B

�@No.2����4�ɂ����ẮA �|16m�t�߂ɒ��ʂ������A�֓����[���w�ɂ����������10m�������閄�v�i�u���Y�����z����B

�@�������w�̒��ʂ������ɒǐՂ��Ă����ƁA������n�ł͑O�q�����sc2�ʂ�荂���Ȃ�A Tc1�ʂƂ݂Ȃ���B

�@���ϑw������w�i�a�f�j�́A �|30m�t�߂ɒ��ʂ������A

�|40m�t�߂Ɋ������A�����̂悢���I�w����Ȃ�B

�@���I�Y���͐ς��Ă���J���t�͖�4km����B

�@���̒J���Ír��J�Ƃ�сA�����𗬂�Ă�������Ír��Ƃ��ł���B������w�̂����ɂ́A�|15m���炢�܂ō��w�ƔS�y�E�V���g�w�̌ݑw��������B

�@�S�y�E�V���g�w�̂m�l��2�Ȃ���12�A����̂m����͂ق�20��������B�܂��A���w�̈ꕔ�͂m�l50���������Ƃ������B���̌݇��̕����͉������D�w�ł���B

�@�Ȃ��A�������w�̈ꕔ�ɂ́ANo.11��12�́|27m�Ɍ�����悤�ȍ��I�w�����z���邱�Ƃ�����B

�@���̍��I�w�́A������w�͐ό�̊C�ʏ㏸�����̈ꎞ�I�ȊC�ʒቺ���ɁA�����ւƐL�тĂ������n���̉͏��Ɍ`�����ꂽ���̂Ǝv����B |

�}3-5�@�r���n�̒n���f�ʁi�b�|�b�A��������j

1�F�\�y�E���y�A2�F���A�y�A3;�֓����[���A4�F�S�y�E�V���g�A5�F���A6�F���I�A7�F�L�k�A8�F�A���A9�F���ϑ����

�a�f�F���ϑw����I�w�A�k�r�F�������w�A�k�b�F�����D�w�A�t�b�F�㕔�D�w�A�t�r�F�㕔���w�A�t�`�F�ŏ㕔�����w

�}���̐��l�͂m�l�A�f�ʈʒu���}3-8�Ɏ���

|

�@�����ق������w�E���Ă���g�a�fm�́A���̍��I�w���w���Ǝv����B

�@�]���āA���̍��I�w�̊����㕔���ϑw�̊��Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̖ʓI�ȂЂ낪��͔c�����ɂ����B

�@����́A���̍����w���͐ς����Ƃ��ɂ́A���ϑw������w��͐ς����悤�ȑ傫�Ȑ[���J�͌`�����ꂸ�A�����ȒJ�����`������Ȃ��������߂ł���B

�@���̒n���f�ʂł��|15m�O��ɊL�v�܂���̍��w�����z����B

�@���̍��w�Ƃ����Ɏw�E�����I�w�Ƃ̊Ԃ̑͐ϕ����A����L�y���C�i���̊C�i�̎n�܂肩��A���̒n�悪���]�ƂȂ�܂ł̊��Ԃ̑͐ϕ��ŁA������n�̏㕔�D�w�̉��������߂雛�w�Ɠ��������Ɍ`�����ꂽ�B

�@�㕔�D�w�́A�|5�`�|15m�ɂ����ĕ��z���A�m�l0�`1�������A�L�k���܂�ł���S�y��V���g�w�ł���B

�@���̔S�y��V���g�w�́A No.26����31�̂قΓ����[���ɕ��z����S�y�E�V���g�w�Ƃ͓y���H�w�I�������S���قȂ�A�A�����Ȃ��B

�@�㕔�D�w�́A����10m��̏㕔���w�ɂ������Ă���B

�@���̍��w�ɂ͊L�k���܂܂�邱�Ƃ������A�m�l��3�`8�ł��邪�A�f�ʂɎ����悤��20�߂����Ƃ�����B

�@���̍��w�́A�㕔�D�w���͐ς��Ă������]���ĂĂ����O�p�B�̑O�u�w�ł���B

�@�㕔���w�̏�ɂt�`�̋L���Ŏ�����Ă���͐ϕ�������B���̑͐ϕ��́A���w�ƓD�w����Ȃ�A�ꕔ�͓D�Y�ƂȂ��Ă���Ƃ��������B

�@�����́A�㕔���w���`�����Ă���O�p�B��𗬉����Ă����͐��i�r��j�̔×����̑͐ϕ��ŁA�ŏ㕔�����w�Ƃ��ł���B

�@���̕����͉͏��⎩�R��h���\�����A�S�y��D�Y�͌�w���n�ɑ͐ς������̂ł���B

�@���̒f�ʂ̕t�߂͌���L�y���C�i�̋ɑ����ɂ͔g�̂������ȓ��]�ł��������߂ɁA�����f���^���`�����ꂽ�ƍl�����邱�Ƃ��A������n�Ƃ͈قȂ��Ă���B

�@�����i42�j�͍r���n�ł́A�㕔�����̏�ɊC���̔S�y�w�����z���邱�Ƃ����������A�]�����͂̌��ʂ���͐ϊ��͋D���̗v�f�̂����������p�𐄒肵�Ă���B

�@���̔S�y�w�̌`���́A�����f���^�̌`�������肷��Ɖ��߂��₷���B

�@���Ȃ킿�A�͌��t�߂ł͏㕔���w�������ɑO�u�w�Ƃ��Č`������A�������ɗ������ĉ͌����O�i���A�c���ꂽ����ɂ͋D���̉e�����������C���S�y�w���`�����ꂽ�A�ƍl����B

�@�}3-5����́A�����f���^�������T�^�I�ȍ��w�̒f�ʂ͓ǂ݂Ƃ�Ȃ����A�����f���^���`�����ł����㕔���w�ƁA�͏��ɑ͐ς����莩�R��h���\�����A�O�p�B���u�w�Ƃ��Č`�����ꂽ�ŏ㕔������̍��w���Ƃ��A���܂���������ĕ\������Ă��Ȃ����߂ł���B

|

�}3-6�@�������n�̒n���f�ʁi�c��c'�j

1�F�\�y�E���y�A2�F�S�y�E�V���g�A3�F���A4�F���I�A5�F���A�y�A6�F�D��E����A7�F�L�k�A8�F�A���A9�F���ϑw���

�a�q�F��Պ�A�a�f :���ϑw����I�w�A�k�r:�������w�A�k�b:�����D�w�A�l�r�F���ԍ��w�A�t�b�F�㕔�D�w�A�t�r�F�㕔���w

�}���̐��l�͂m�l�A�f�ʈʒu���}3-7�Ɏ���

|

�@d�@�������n�̉��ϑw�i�}3-6�j

�@�O�߂܂ŁA�Ó�����̖{�삼���̒n���f�ʂɂ��čl�@���Ă����B

�@�����ł́A�Ó�����̍ő�̎x��ł���Ñ����삪�������Ă����������n�ɂ��āA����L�y���C�i��̒�n�̔��B���܂߂čl�@���Ă݂����B

�@�}3-6�͎�s�������H���l�E�H�c���̌��݂̂����ɍs��ꂽ�{�[�����O�������g�p���č쐬�����������n�������̒n���f�ʂł���B

�@�f�ʂ̈ʒu���}3-7�Ɏ����Ă���B

�@���̒n���f�ʂł����ϑw�̊⑊�₻�̊��̒n�`�͓�����n�Ƃ悭���Ă��邪�A�㑍�w�Q����Ȃ��Պ₪����Ă�����A�ŏI�X���̋ɑ����ȑO�̃T�C�N���������J��������ȂǁA������n�œ���ꂽ�n���f�ʂƂ͈قȂ���������Ă���B

�@No.74����87�ɂ����āA�|47�`�|53m�ɒ��ʂ������I�w�����ϑw��ꌆ�w�ŁA��ʂ́|60m�t�߂܂ŒB���Ă���悤�ł���B

�@���̖��v�J���Ñ�����J�Ƃ��ł���B No.94�Ɍ����閄�v�J��́A�ې�̒J�ւƘA������B

�@���v�͊ݒi�u�́A�|35m�t�߂Ɓ|43m�t�߂ɒ��ʂ�����i���F�߂��A���v�g�H��́A�|10�`�|15m��0m�ɋ߂����̂Ƃ̓�i���\������Ă���B

�@���ϑw�͌Ó����J�Ɠ��l�ɁA��������A����I�w�i�a�f�j�A���w�ƔS�y�E�V���g�w�̌ݑw����Ȃ鉺�����D�w�i�k�b�A�k�r�j�A���ԍ��w�i�l�r�j�A�㕔�D�w�i�t�b�j�A�㕔���w�i�t�r�j����Ȃ�A����ɂ��̏㕔�ɂ͍ŏ㕔�����w�����邪�A���̒f�ʂł͔����B

�@������n�̒f�ʂɂ���ׂāA���ԍ��w�������A���������̘A�������悢�B

�@���ԍ��w�͉������D�w�̍��w���ƘA�����Ă��܂��A���̋��E�����Ăȕs�����Ƃ��Ă͔c�����ɂ����B

�@�������A�L�k�𑽗ʂɊ܂ޑw�̉���ɂ͍��Ⴊ����A�s�����ł��邱�Ƃ𐄒肳����B

�@�㕔�D�w�͂m�l2�`5�������A������n���͑傫�Ȓl���Ƃ�B |

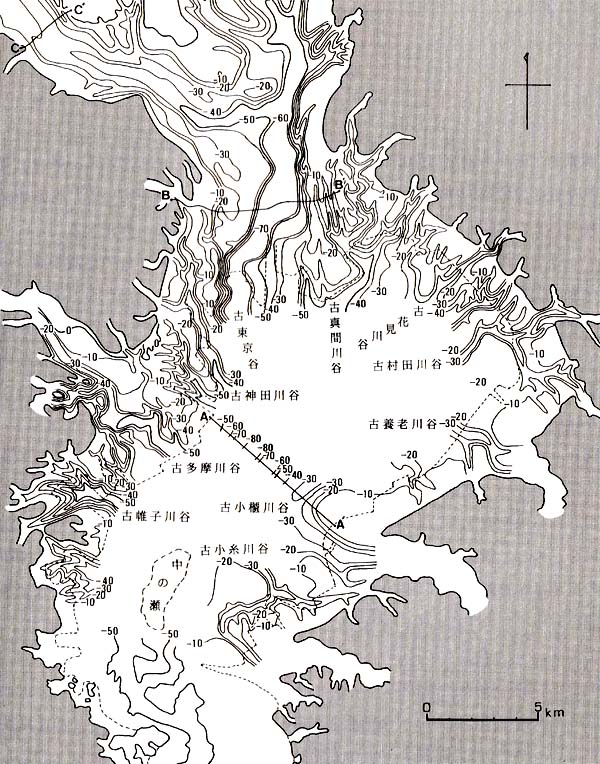

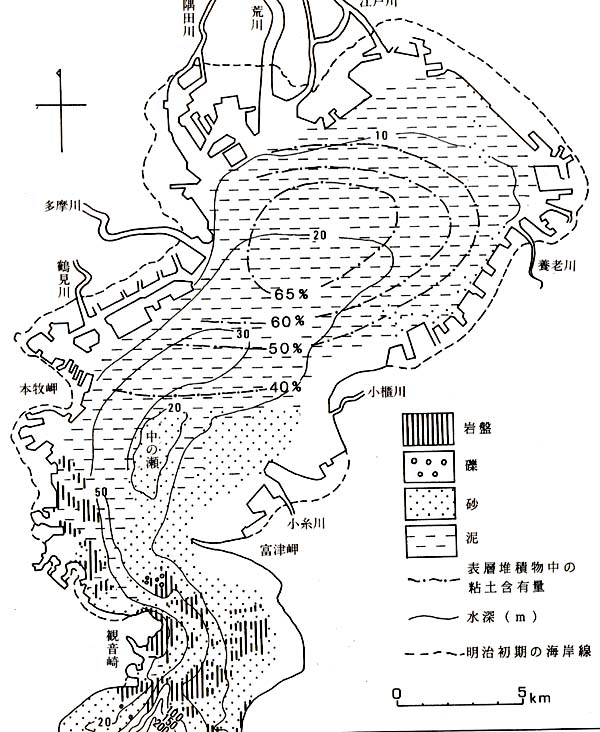

�}3-7�@������E�ߌ����n�������̖�4500�N�O�̌Òn���ƁA���̑O��̊C�ݐ��̕ϑJ

�ꎿ�@1�F���A2�F�V���g�A3 : �D�L�ތQ�W�@4�F�����Q�W�A5�F���p����o�W�A6�F���p�D��Q�W�A

7�F���p��؈�Q�W8�F�C�ݐ��@9�F��1���N�O�A10�F7000�`7500�N�O�A11�F��n�i����5500�`6500�N�O�̊C�ݐ��ɂقڑ�������)�A12�F��4500�N�O�A13 : ��1500�N�O�A14 : ���݂̐����̋��E���n�_��

�@�`�F���s���쒆�����w�Z�A�a�F���s���ˉz���w�Z�A�s�|�s'�F�������A�q�|�q':���C���A

�c�|�c'�F��s�������H�k�n���f�ʂc�|�c'�l

�C�ݐ��ȊO�̐��l�́A�Òn����ꎿ�̍����ƂȂ��� �N�㑪��l�A8�͖ؕЁA����ȊO�͊L�k�B �N�㑪��l�A8�͖ؕЁA����ȊO�͊L�k�B

�����ҁi44)�̎����Ɋ�Â��ĕҏW�����B

�������A���ϑw���}�������ҁi44)�Ɛ}3-8�Ƃ͈قȂ�̂ŁA���C�ݐ��̈ʒu�̈ꕔ�͈قȂ��Ă���B

|

�@����́A�Ó�����̖{�J�ɂ���ׂ�A����L�y���C�i�œ��]�ƂȂ����͈͂��͂邩�ɋ����A�e���������㕔���w�ɑ��ʂɊ܂܂�邩��ł���B

�@�L�˂ق��i29�j�́A�����삼���ɕ��z����͊ݒi�u�ƁA����I�w�▄�v�͊ݒi.|�ʂƂ̊W���A�s�f�ʂ��쐬���Č������Ă���B

�@���̌��ʂɂ��ƁA����I�w�̊��͂sc3���i���ʁj�ɁA���ʂ̖��v�͊ݒi�u�͂sc2���i����U�ʁj�ɁA��ʂ̂���͂sc1���i����h�ʁj�ɘA������Ƃ����B

�@���Ȃ킿�A�sc3�ʂ��\�����Ă��鍻�I�w�̑͐ϊ��ɑ�����̉͌��t�߂ł͖��v�J���`������Ă���A�sc3�ʂ̗��������͂���Ŋ���I�w���͐ς����A�ƍl�����B

�@���̒n���f�ʂŒ��ڂ����̂́ANo.112����132�ɂ����ā|50m���x�ɒ�ʂ����J�������邱�Ƃł���B

�@���̒J�́A�m�l50�ȏ���������w�ƁA�m�l15�`30�������S�y�E�V���g�w�̌ݑw����Ȃ�X�V������Ă���B

�@���̒J�̈ʒu�͌Ñ�����J��蓌�ɂ���A���̂悤�ɑ傫�ȒJ���A�ŏI�X���ɑ����ɂ�����`������Ă����Ƃ͍l�����Ȃ��B

�@�܂����̒J�߂Ă���͐ϕ��͎�ɊL�k���܂ޔS�y�E�V���g�w����Ȃ�A�{�[�����O����}�̋L�ڂ�������͉��ϑw�̏㕔�D�w�ƊԈႦ�₷���B

�@�������A�y���������ʂ�����ƁA�L����ڈ��͏㕔��w�Ƃ����Ȃ����A�����~��d�����ɑ傫���A�������I�w�̉��ʂɕ��z����S�y�E�V���g�w�Ɠ������x�̒l�������i37�j�B

�@�܂��A�m�l���㕔�ł�8�`20�ŁA�㕔�D�w�����傫���B

�@�]���āA���̒J�͌Ñ�����J���`�������O�̊C�ʒቺ�Ə㏸���������̂ł���B���l�ȉ��ΒJ�́ANo.11��No.29�t�߂ɂ��F�߂���B

�@�����i43�j�͌���L�y���C�i�ɔ�����֓��̊L�ތQ�W�̕ϑJ���܂Ƃ߂��B

�@���̂Ȃ��ő������n�ƒߌ����n�ɂ��Ă����������A����ɁA�V���Ȏ��������킦�āA���ϑw���Ɍ�����L�ތQ�W�̕ϑJ�� �ɂ���ΔN��̑��茋�ʂ���A�������̕ϑJ�ɂ��āA�ڍׂȌ������s���Ă���B �ɂ���ΔN��̑��茋�ʂ���A�������̕ϑJ�ɂ��āA�ڍׂȌ������s���Ă���B

�@�������i44�j�̕ɂ��A�}13-6��No.94�Ɍ����閄�v�J�̂����ɂ���A�f�ʈʒu����1km�㗬�Ɉʒu������s���쒆�����w�Z�i�}3-7�̂`�n�_�j�ł̃{�[�����O�����ł́A��1:��1000�N�O�����9000�N�O�ɊC���N�����͂��߁A��8700�N�O�����2800�N�O�܂ł̒������Ԃ͐��[10m�O��̘p���`�p�����̓D��ɂȂ��Ă���A��2800�N�O�ȍ~�ɂȂ�Ə㕔���w���͐ς��͂��߁A���l�C�݂ɕω����邱�Ƃ����炩�ɂ��ꂽ�B

�@�܂��A�Òߌ���J���Ñ�����J�ɍ�������t�߂Ɉʒu������s���ˉz���w�Z�i�}3-7�̂a�n�_�j�ł̃{�[�����O�����ł́A��7300�N�O���犱���Q�W�̐����ł�����p���ɂȂ������A��7000�N�O�ɂ͐��[�̑傫���p���ƂȂ�A���ꂪ��6100�N�O�܂łÂ����Ƃ����B

�@�ߌ���̒J�ɂ̓J�L�ʂ��`������Ă��邱�Ƃ͂悭�m���Ă���B���� �ɂ���ΔN��́A4730�N�`5450�N�a.�o.�ł���Ƃ����i43�j�B �ɂ���ΔN��́A4730�N�`5450�N�a.�o.�ł���Ƃ����i43�j�B

�@3-4�@���ϑw�̊��Ɖ��ϑw�̌`���j�@top

�@a�@���ϑw�̊��Ƒw���̎���ԓI�ω�

�@�O�߂̒n���ЖʂɎ������悤�ɉ��ϑw���͐����̈قȂ邢�����̒n�`����\������Ă���B

�@���̂����Ȃ��̂́A�ŏI�X���ɑ����O��Ɍ`������Ă��閄�v�J�A�����������Ă����sc1�ʂ���тsc2�ʂɑ������閄�v�͊ݒi�u�A�L�y���C�i�̓r���Ō`�����ꂽ��i�̖��v�g�H��ł���B

�@���̑��ɂ́A�s�ɓ�ʂ��V�������v�͊ݒi�u���f�ГI�Ɍ���ꂽ�B

�@�܂��ŏI�X���ɑ����Ɍ������āA�C�ʍ��x���ቺ���A���݂����C�ʍ��x���Ⴍ�Ȃ��Ă����ƍl�����Ă��鎞���Ɍ`�����ꂽ������ʂɑ������閄�v�͊ݒi�u�A�������͖��v�g�H�䂪���݂���\��������B

�@�����i47�j�͓�����n�́|10�`�|15m�ɁA���v���Ă��镐����ʂ����݂���Əq�ׂĂ���B

�@�}3-8�ɉ��ϑw�̊����������B�����̃{�[�����O���������W���A�}3-3�����}3-6�Ɏ������悤�Ȋ�ƂȂ�f�ʐ}���쐬���A���̌�A���̎��͂̃{�[�����O�������牫�ϑw�̊���ǂ݂Ƃ��Ă���B

�@�ǂ݂Ƃ������̕W����2��5000����1�n�`�}�ɋL�����A��������`�����B

�@�������ꂽ���v�J���𗬂�Ă���͐얼�́A���̏㗬�����߁A���݂̗��悪�ő�ł���͐얼�ɌÂ����Ė��������B

�@�������A�Ó�����ƌÓ����J�A�Ír��ƌÍr��J�͏]���̖����@�ɏ]���Ă���B

�@����܂łɂ������̉��ϑw���������}�����\����Ă��邪�A���̑S���������ł���킯�ł͂Ȃ��B

�@����́A�{�[�����O�����̉��߂��قȂ��Ă�����A�����̕��z�����Ă��邽�߂ł��邱�Ƃ�����ł���B

�@�������A������d�v�Ȃ��Ƃɕ������ꂽ��ꂪ�n�`������ʂ��Ă��邱�Ƃ��d�����邩�ۂ�������B

�@���ϑw�̊��͂��ꂪ�������Ă���n�`�A���Ȃ킿�A���v�n�`��\��������̂ł���B

�@�]���āA���݂̑�n�₻���������ł���J�̌`�Ԃ��猩�ĕs���R�Ȍ`�Ԃ̒n�`��`���ɂ́A����Ȃ�̗��R���K�v�ł���B

�@���Ƃ��A�J�������������㗬���ōL���Ȃ��Ă��铙�������`����Ă���ꍇ�������邪�A�f�w�����݂��A�㗬�������N���Ă���Ȃǂ̊m���Ȃ���A�㗬���̒J�����L������ׂ��ł͂Ȃ��B

�@���̂悤�ȓ������́A�������Ŏ��������ŁA�㗬���Ŏ��������Ȃ��ꍇ�ɕ`����₷���B

�@���������Ȓn��ŕ�������Ă���n�`���Q�l�ɂ��āA�����̏��Ȃ��n��̖��v�n�`����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�Ȃ��A�}3-8�ł́A�Ð^��J�̈ʒu���A�s��s�̍s���n���쐼�ɏc�f���A�V�l���t�߂���쓌�Ɍ������ē����p�ɂʂ���悤�Ɏ����Ă���B

�@�ߋ��ɔ��\���ꂽ�J�̈ʒu�́A�]�ː�����H�����ɍ��ݑ���쓌�Ɍ������Ă���B

�@�s���n��̎������ӂ����̂ŁA�Ð^�Ԑ�J����萳�m�ɕ����ł����̂ŁA�C�����邱�Ƃɂ����B

�@����A�p�����A������n�A�r���n�A�������n�̂�����̒n���f�ʂł��A���ϑw�͏㕔�w�Ɖ����w�ɋ敪����邪�A���̋��E���x�͉���������㗬���ɂ����ď㏸���Ă���B

�@�܂��A�C�ʍ��x���㏸����ɂ�āA��������菇�����]���g�債�Ă������͂��ł��邩��A�����ّ������݂���͂��ł���B

�@��l�I���̊C�ʕϓ��̉e�����������ĕϑJ���Ă��������p�Ǝ��Ӓn��́A�͐ϊ��̎���ԓI�ȓ������܂Ƃ߂Ă݂����B

�@�}3-9�͑͐ϊ��̕ϑJ���A�Ñ����J�����̒f�ʂƎ��ԂƂŎ��������̂ł���B

�@���̐}�̏㕔�́A������n�Ƒ������n�œ����Ă��� �ɂ���ΔN��l���琄�肳���C�ʕω��������Ă���B �ɂ���ΔN��l���琄�肳���C�ʕω��������Ă���B

�@�����ɂ��s���Ɍ��݂̑͐ϊ��������n�`�n��������A�����ɂ��̒n�悪�ߋ��ɂ��ǂ��Ă����͐ϊ����������B

�@�͐ϊ��̕ϑJ�͒n���f�ʂƊC�ʕω��Ȑ��Ɋ�Â��č쐬���Ă���B |

�}3-9�@���ΓI�C�ʕϓ��Ƃ���ɂƂ��Ȃ������I�͐ϊ��̕ϑJ

�a�f�F���ϑw����I�w�A�k�r�F�������w�A�k�b:�����D�w�A�l�r�F���ԍ��w�A�t�b�F�㕔�D�w�A

�t�r�F�㕔���w�A�t�`�F�ŏ㕔�����w�A�g�a�f�F�L�y���w����I�w

�L�˂ق��i29)���ꕔ����

|

|

�}3-10�@�ߋ�3���N�Ԃ̓����p�̌Òn���̕ϑJ

�@�@�@�L�˂ق��i29)���ꕔ����

|

�@�܂��A�ʓI�ȕϑJ�����Ԃ������Ď������߂ɁA�}3-10���쐬�����B

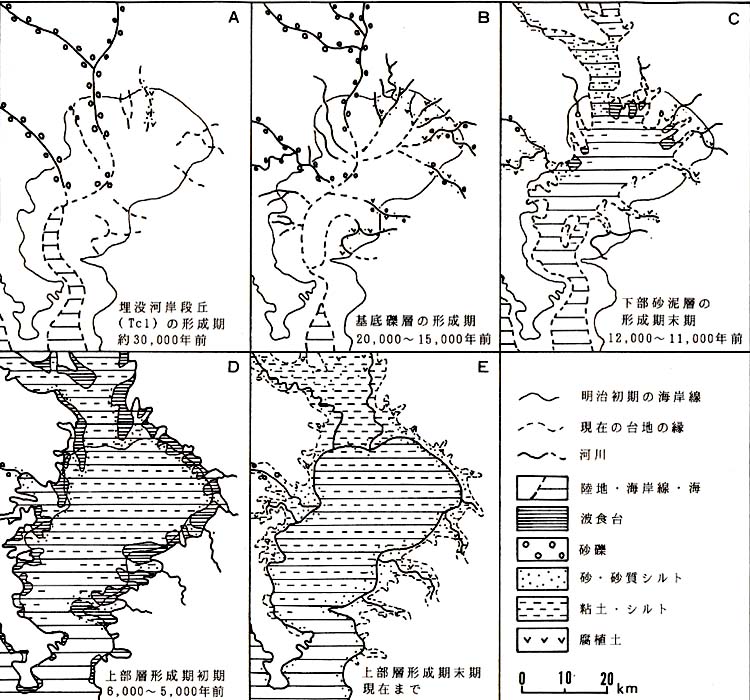

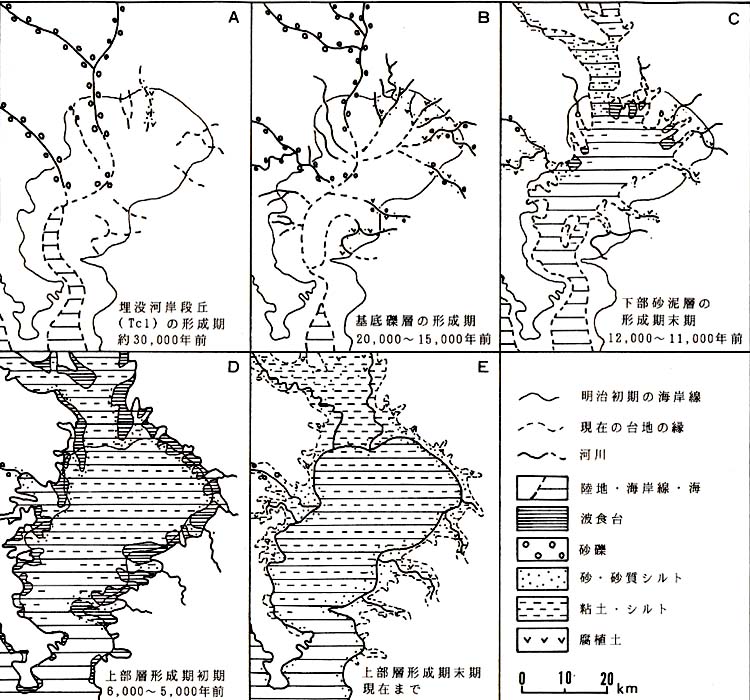

�@b�@��3���N�`2���N�O�i�}3-10�`�j�@top

�@�ŏI�X���ɑ����Ɍ������ĊC�ʒቺ�������B�sc1�ʂ̃v���t�@�C�����������Ă����ƁA�����̊C�ʍ��x�́|40m�t�߂ƂȂ��i29�j�B

�@���̎����̊C���ʂ͂Ƃ炦���Ă��Ȃ����A���ϑw���̍��x���猩�āA�����̊C�ݐ��͕x�ÂƑ�����͌��̊Ԃɂ���A�����p�͍ג������]�ƂȂ��āA�����m�ɘA�����Ă����Ǝv����B

�@���̌�A�C�ʍ��x�͂���ɒቺ���A�sc2�ʂ��`�����ꂽ�B

�@�sc2�ʂɂ͑O�q�����悤�ɂ`�s�ΎR�D���̂�̂ŁA�sc2�ʂ���������̂́A2������N�O�ł���B

�@�sc1�ʂƂsc2�ʂɑ������閄�v�͊ݒi�u�́A�֓����[���w���̂��镽�R�ʂƂ��ē����Â�����B

�@�Ó����J�̗��݁A�Ñ�����J�̍��݂Ɖ������̉E�݂ɂ͊֓����[���w���̂��閄�v�͊ݒi�u�̑��݂��m�F����Ă���B

�@�Ó����J���݂̖��v�͊ݒi�u�͓����p���f���H�̒n���f�ʂɂ�����Ă���B

�@���̓�̒J�����ł͂Ȃ��A�ǂ̉��ΒJ�����ɂ����������Ɍ`������Ă��閄�v�͊ݒi�u�����݂���͂��ł���B

�@���Ƃ��A�ÉԌ���J�ƌÐ^�Ԑ�J�ɂ͂��܂�A�W���|30m���x���������R�ʁA�Ȃ�тɌÐ_�c��̕������n�߂��̕W���|20m���x���������R�ʂ́A���̂����Ɋ֓����[���w���̂��Ă���A���v�͊ݒi�u�Ǝv����B

�@�܂��A���̑��ɂ��֓����[���w���̂��Ă���Ƃ݂Ȃ���L�ڂ̂��鎑�����A�Ð^�Ԑ�J�E�݁A�Ñ��c��J�A�×{�V��J�����ɕ��L���邪�A�f�ГI�Ȃ̂ŁA�}3-10�`�ɂ͎����Ă��Ȃ��B

�@�Ȃ�,�����ق��i41�j�ɂ��}�ɂ��֓����[���w���̂��閄�v���R�ʂ�����n��ɍL�����z���邱�Ƃ�������Ă���B

�@c�@2���N�`1��5000�N�O�i�}3-10�a�j�@

�@�ŏI�X���ɑ����ɂ�����A���v�J�ꂪ�`������A�����Ɋ��ࡑw���͐ς�������ł���B

�@�Ó����J�̒J��͉Y�ꐅ���ł́|90m�������A�k�Ɍ������ĒႭ�Ȃ��Ă���B

�@���Ȃ킿�A�t�X���Ă���B

�@�����i12�j�͂�����w�E���A��֓������N���Ă��邽�߂ł���Ɖ��߂����B

�@�܂��A�L�˂ق��i29�j�͖��v�J��̗��N�ʂ��A���V���̗��N�g�H���C�l�͐ϕ��̗��N�ʂ���40m�Ɛ��肵�A�ŏI�X���̋ɑ����̊C�ʍ��x���|135m�Ƃ��Ă���B

�@�Ó����J�͒��m���̐����Ƃ���A�����p���f���H�̒n���f��ł́|82m�ɒJ�ꂪ����Ă���B

�@������n�̓암�ł́|70m�قǂɂȂ�A�k���Ŗk���������̂ƁA�����������̂ɕ������B

�@�k�Ɍ��������v�J��������̉��ΒJ�ƍl�����Ă������A���c�i28�j���w�E�����悤�ɖk�Ɍ��������v�J�͓n�ǐ���̒J�̉������ŁA���Ɍ������̂�������̒J�̉������ł���B

�@������̉��ΒJ�͌F�J�̐��ŌÍr��J�ƍ������Ă����B

�@�����p���f���H�̒n���f�ʂɂ́A�Ó����J�ȊO�͑傫�ȒJ�͑��݂��Ă��Ȃ������B

�@�]���āA�������n�≺����n�������݂���ł��鑽���̒J�̉��ΒJ�́A���̒f�ʂ����㗬�ŌÑ����J�ɍ������Ă���͂��ł���B

�@�������A�����p�k���̒������̎������s�����Ă��邽�߁A�Ð^��A�ÉԌ���A�Ñ��c��A�×{�V��Ȃǂ̗��H�̕����͂ł��Ȃ������B

�@���H���j���ŕ\������Ă���̂́A���̂��߂ł���B

�@���̒n��͓����p�k���̒��~��̒��S�ɂȂ��Ă����i29�j�A���~�n���`������Ă����\��������B

�@�Ï��O��J�͎��������Ȃ��̂ł��܂������ł��Ă��Ȃ��B

�@�Ï�����͖؍X�Ẩ��ŁA�؍X�Õ��ʂ���L�тĂ���J���������A���m���̓������ʂ����̂��A�Ó����J�ɍ������Ă���炵���B

�@����͌��ݏȓy�،������i5�j�̐}��������f�����B

�@���̎����ɂ́A�����p�Ƃ��̎��ӕ��̒�n�ł͊���I�w���`������Ă������A�p���ɂ������n�悩�炵�����ɎO�p�B���̑͐ϊ��ւƕω����Ă������B

�@�܂��A�㗬���ł́A����I�w�̊��ɘA������sc3�ʂ����������B

�@���@�P��5000�N�`6000�N�O�i�}3-10�b�A�c�j

�@�L�y���C�i�̎���ŁA1��1000�N�O����̊C�ʒቺ�����͂���őO���ƌ���ɕ�������B

�@�O���L�y���C�i�ł͉������D�w���`�����ꂽ�B

�@�C�ʂ̏㏸�ɏ]���A�������ɊC�悪�g�債�Ă��������A���̉��~�����͂���ł���悤�ł���B

�@�܂��A�O���L�y���C�i�ł͂ǂ��܂ŊC�ʍ��x���㏸�������́A�������D�w���N�H����Ă���̂ł͂����肵�Ȃ��B

�@����L�y���C�i�ł͒��ԍ���Ə㕔�D�w�Ȃ�тɏ㕔���w�̈ꕔ���`�����ꂽ�B

�@���̊C�i�̋ɑ����ɂ́A������n�͂��Ƃ��A����ɂÂ������n�ł͌I���t�߂܂ŁA�r���n�ł͐�z�̎�O�܂ŋ����ȓ��]�ƂȂ��Ă����B

�@����A�������n�ł́A�����ȓ��]�Ƃ͂Ȃ炸�A��������葽���㗬���܂ł����B���Ă��Ȃ��B

�@�������A��̓��]�ɂÂ��Ă����ߌ����n�ł́A��O���l���H��������t�߂܂ŒB���Ă����Ƃ����i44�j�B

�@�L�y���C�i�����̊C�ʏ㏸�ƊԂɂ͂��܂ꂽ���~���ɑΉ�����͐ϊ��̕ϑJ�́A�n��ɂ�肩�Ȃ�قȂ�B

�@�����p���̗l�q�́A�}3-3����ǂ݂Ƃ��B

�@�����ł́A���ϑw�̏㕔�w�Ɖ����w�̋��E�́A�C���w�Ɨ����w�̋��E�Ƃ���̂��Ó��ł���B

�@���E�́|52m�t�߂ɂ���A���҂�s�����Ƃ���قǑ傫�ȉ��ʂ͔F�߂��Ȃ������B

�@�]���ē����p���f���H���ݗ\��n�t�߂ł́A1��1000�N�O��ɊC�ʂ��ቺ���������ɂ��C�ʉ��ɂ���A�s�����ʂ͌`������Ă��Ȃ������Ƃ݂Ȃ���B

�@�������A�}3-3�ł́|62m�̗����͐ϕ����̗L�@���� �ɂ���ΔN�オ1��1250�N�a.�o.�ƂȂ��Ă���B �ɂ���ΔN�オ1��1250�N�a.�o.�ƂȂ��Ă���B

�@���̒l�͒��~�ʂ��݂���ł����V��������B�@�f�[�^�����Ȃ��̂ō���̌����ۑ�Ƃ��Ă����B

�@����I�w�͐ό�A�O���L�y���C�i�ɔ����×����`�O�p�B�̑͐ϊ��ƂȂ�A���w�ƔS�y�E�V���g�w�̌����`�����ꂽ�B

�@���v���i27�j�͉����w�̈ꕔ�ɊC���w�����z���邱�Ƃ��w�E���Ă���̂ŁA�}3-9�ł͊C���͐ϕ��Ɣ×����`�O�p�B�͐ϕ��̋��E���㉺�������B

�@����L�y���C�i���ɂ͓��p�̂܂܂ŁA�㕔���w���`�����ꂽ�B

�@���̋ɑ����������āA�O�p�B�O�u�w���������p�ς��Ă������A�����p���ł̕��z�͂������Ă���B

�@�O�p�B�n�т̗l�q���}3-4����ǂ݂Ƃ��B����I�w�ɂÂ��đ͐ς����������D�w�͊C�ʒቺ�ɔ����N�H����āA�㕔�w�Ƃ̋��E�ƂȂ�s�����ʂ��`�����ꂽ�B

�@���̂����`�����ꂽ�J�̒�ɑ͐ς����̂������ق��i30�j�̂g�a�f�w�ł��邪�A������n�ł͛����ł��邤���ɔ����B

�@���ԍ��w�͂��̓����������L�y���C�i�̏����ɂ����Č`�����ꂽ�O�p�B�͐ϕ��ł���B

�@�������A������n�������ȓ�ł͘A�����͂悭�Ȃ��B���݂̎O�p�B�n�т͌���L�y���C�i�ɂ�艜�����p�̘p�����ƂȂ�A�㕔�D�w���͐ς����B

�@���R��h�n�тł��O�p�B�n�тɂ������Ƃ���̏��}3-5�Ɏ�����Ă���B

�@�����ł́A��艺�����Ɠ��l�Ɋ���I�w�ɂÂ��ĉ������D�w���͐ς������A���̌�̊C�ʍ��x�̒ቺ�ɔ����I������Ȃ�͐삪�������Ă����B

�@���̍��I�w�������ق��i30�j�̂g�a�f�w�ł���B

�@�������A���H�����ɂ̂ݍג������I���͐ς��A����I�w�̂悤�Ȑ��n����n���}3-5���猩�邩����A���̒n��ɂ܂ł͒B���Ă��Ȃ��B

�@���ԍ��I�̔��B�͓�����n�ł͖k���Ō����ł���B

�@�Ón�ǐ���͒����n�̒��~�n��𗬉����Ă���̂ŁA�J��͔��ɒᕽ�ł���B

�@�]���āA�O���L�y���C�i���̖��ɂ́A�����n�ɂ͂��Ȃ艜�܂œ��]���`������Ă����͂��ł���B

�@�����A������͍r���n�𗬂�Ă���A�r��Ɨ����삪���������y���ɂ���āA������n�k���ɂ͌������ԍ������`������A�ꕔ�͒����n�L�тĂ����O�p�B���`�����Ă����ƍl�������i�}3-10�b�j�B

�@�֓�����̐��n�n�т͖��[�����̂����A���ϑw�̂قƂ�ǂ͍��I����Ȃ�B

�@�L�y���C�i�ɂ��e���͂������ɁA�˂ɍ��I���͐ς�����ɂ������B

�@�}3-8����͑�n���ӂ��ǂ�|10m���x�������R�ʂ����z���邱�Ƃ��ǂ݂Ƃ��B

�@���̕��R�ʂ͒n���f�ʐ}�Ŏ������悤�Ɍ���L�y���C�i�̋ɑ�������Ɍ`�����ꂽ�g�H��ł���̂ŁA���v��ʔg�H��Ƃ���B

�@���܂�������ƁA0m�t�߂̕W���������㕔���w���̂��Ȃ������ƁA�|5�`�|15m�t�߂ɂ���㕔�D�w���̂��镔���̓�i�ɕ��������i28�j�B

�@�����̖��v�g�H��́A�����p���ɍL�����B����ق��A�p�����ł���Պ������ĕ��z���A�ꕔ�͗��N���ė������Ă���B

�@�����̖��v�g�H������Ⴍ�A�|20�`�|40m���������R�ʂ����z����B

�@���̕��R�ʂ��|20�`�|30m�Ɓ|30�`�|40m��������i�ɋ敪�ł���Ƃ����i29�j�B

�@�����̕��R�ʂ����v�g�H��ƍl�����A�O���L�y���C�i�̖����������L�y���C�i�̏����ɂ����Č`�����ꂽ�ƍl������̂ŁA���v���ʔg�H��Ƃ��Ă���B

�@��t�����̘p���ŕ��z���Ђ낢���A�������ł͑�����͌��t�߂������Ă͕��z�͍L���Ȃ��B

�@�܂��A�p�����ł͗��N�̉e��������m�F�ł��Ȃ��B

�@��6000�N�O�ȍ~�̒�n�̗����̉ߒ���3-3�̂��߂ő������n�ɂ��ďڍׂɏq�ׂ����A3-1�̂��߂ł����C��O�p�B�̗�ɂӂ�Ă���̂ŏȗ�����B

s�@�Q�l����

top

�������������������������������������������������������������������������������� |