|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

第五章 東京湾の水と流れ

5-1 東京湾を取りまく外部条件

top

関東平野に深く切りこんだ東京湾は閉鎖性内湾といわれている。

しかし決して閉じた系ではなく、これを取りまく陸地、外海、大気、海底との間の四つの境界をとおして、絶えまなく運動量、熱量、淡水、塩分その他の物質や物理量のやりとりを行っている。

これらは湾内の様々な流動率混合の輸送過程をへて湾内を循環し、東京湾として一つのまとまった世界を形づくっている。

本章では物理面からこの世界をながめ、それの構造や水の動きに注目する。

他の章や巻で取上げられる東京湾の化学物質今生物の循環過程も、ここを舞台として行われるのであるから、舞台の構造やその変動の実態を理解しておくことは、大切なことと思われる。

最初に湾水に大きな影響をあたえる外部条件について考える。

湾水を入れる容器としての東京湾の地形については、前の章で述べてある。

大略の水深分布は図5-13のAにも描かれている。

広義の東京湾は房総半島と三浦半島の先端をかすよ線より以北の海域を意味し、中央部が急激に深まる浦賀水道と、狭義の東京湾より成っている。

後者はおおよそ南北50km、東西30km、面積100O平方km、平均水深17mの浅海域で、大略17立方kmの海水で満たされている。

これの湾口の幅はわずか6kmとせまく、また周辺の地形はS字形に屈曲している。

それゆえ内部は伊勢湾や大阪湾にくらべて閉鎖性が強い。

閉鎖性が強いとはいえ、海の天気ともいうべき湾内の海況は、大気の場合と同じように一刻として同じ姿をとどめず、様々な時間スケールで変動をしている。

ここではまず大局的な変化を知るため、季節変化に注目する。

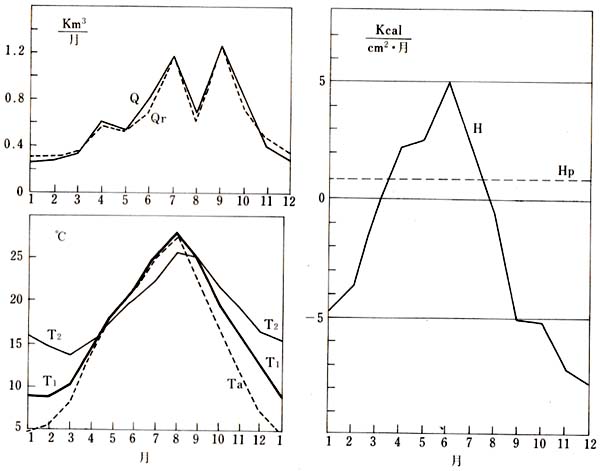

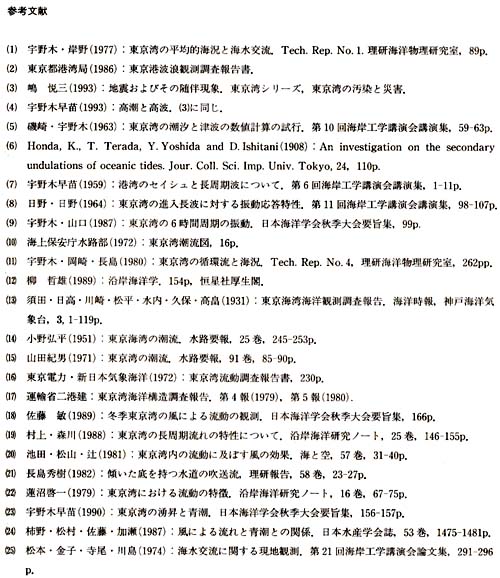

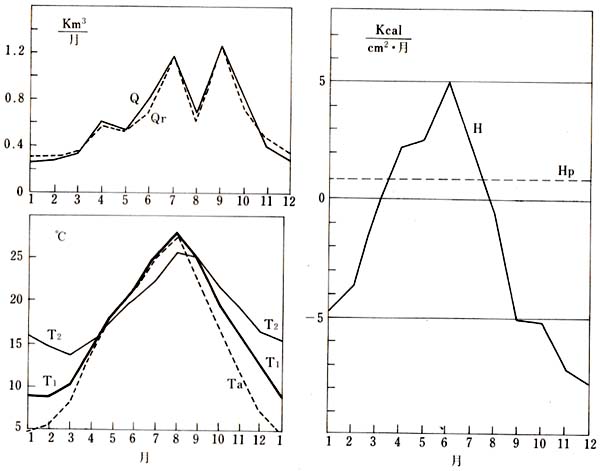

図5-1は外部要因の季節変化を示したものである(1)。

内湾水を特徴づける低塩分は、河川水の流入(Qr)と海面への降水(P)による淡水の付加によってもたらされる。

が、一部は海面からの蒸発(E)によって失われる。

図にはQrと、すべてを合わせた淡水供給量 Q=Qr+P-E が描かれている。

このQは結局は湾口をとおって外海へ運びだされることになる。

年間で見た場合、差し引き海面をとおって内湾へ供給される淡水量は、河川流量の数%に過ぎず、湾内への淡水供給の主体は河川水の流入である。

淡水の供給は梅雨、台風、秋霖の季節に多く、寒飫期に少ない。

年間の淡水供給量は東京湾の容積の約9割であって、この淡水量で湾の水を置換するとすれば、約二年半を要することになる。

ちなみに三河湾をふくめた伊勢湾の場合には、この置換に要する年数は一年程度であって、この点からも東京湾の閉鎖性が理解できる。

ただし、これらの年数はところ天式に湾水が淡水によって押しだされるとした場合であって、実際には後に述べるようにもっと短い期間で更新している。

つぎに海面をとおしての熱収支を考える。

この熱交換は大気側からの日射、海面からの逆放射、蒸発による潜熱、および熱伝導や対流などによってなされるが、それらを差し引きした熱交換量を図5-1のHで示す。

海面は3月後半から8月まで熱を大気側から受けとり、そのピークは6月に現れる。 |

図5-1 東京湾に関する各要素の年変化(1)

Qr:河川水の流入量、Q:淡水供給量、 H : 海面における熱交換量(プラスは海側の受取り)、

Hp:年平均温排水熱量、Ta:気温、T1:船橋沖の表面水温、T2:金谷沖の表面水温

|

9月から3月にいたる期間は熱を失い、12月にもっとも多く熱を奪われる。

年間をとおしてはHの総量は負となり、内湾は冷えつづけることになる。

しかし外洋から熱を補給されて定常性がたもたれる。

なお図中に示したHpは、東京湾周辺に林立する発電所などからだされる総温排水熱量の平均値を表わしていて、かなりの大きさになっている。

温排水の水量そのものも河川流量を凌駕している。

湾にたいする人工的な入力が、自然界の入出力にくらべてかならずしも無視できない大きさに達している例を、ここにも見ることができる。

海面をとおしての上記の淡水や熱のやりとりには、気象状態が大きく影響する。

特に風は波や流れをおこし、海水をかきまぜ、直接的に海況の変化をもたらす。

それゆえ季節変動だけでなく、高低気圧の変化に対応するような時間スケールでの海況の変化もまた著しいことを忘れてはならない。

一方、本州の南岸ぞいには巨大な海流黒潮が流れていて、その支流は相模灘におよんでいる。

黒潮はたえず変動をしているので、それは浦賀水道をとおって東京湾内部の海況にも影響をあたえていると思われるが、連続観測の困難さのため、その詳細はまだ十分に把握されていない。

外海の水は重く湾内の水は軽いので、外海の影響は海底から伝わり、湾内の水は表層から出てゆく傾向がある。

それゆえ内外の密度差は湾の海水交換にとって重要である。

また毎日規則正しくおとずれる潮汐波も、往復運動を繰返しながら、少しずつ新鮮な水を湾内にもたらす。

狭小な東京湾内の海水は、このようにこれを取りまく環境条件に左右され、その変化に応答している。

東京湾の沿岸は、わが国で人口がもっとも集中し、産業がきわめて活発な地域である。

それゆえ湾水にたいする汚染物質などの人為的インパクトははなはだ強大であり、それは東京湾の海水交換能力や自浄能力をはるかに超えている。

その結果、東京湾はわが国の沿岸でもっとも汚染が著しい海域の一つとなっている。

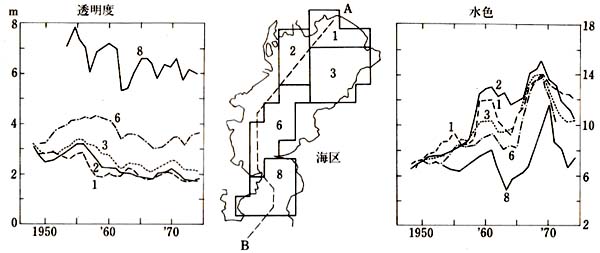

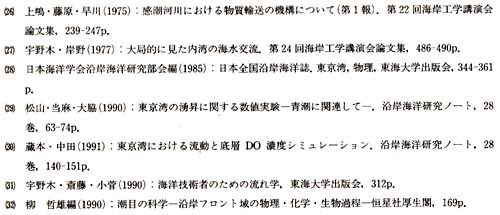

人為的インパクトにたいして東京湾がどのように応答したかを見るため、図5-2に透明度と水色の長年にわたる変化を示しておく(1)。

透明度は直径30cmの白色円板を海に沈めて、その円板が見えなくなる深さをメートル単位で表わしたものである。

水色は海面から見た海の色を、水色計の標準色と比較して定めたもので、水色番号が大きくなるほど海の青さを離れて茶褐色に近づく。

透明度と水色は簡便で総合的な汚濁指標として有用である。

図5-2によれば、経済の高度成長がはじまった昭和30年代初めから、年とともに透明度は小さく、水色は大きくなる傾向が明瞭に認められる。

湾奥部で汚濁が進行しているのは当然のことかもしれないが、海区8の浦賀水道においても、特に透明度ではっきりと見られるが、汚染がすすんでいるのは注目に値する。

人為的インパクトがいかに大きく、海がいかに影響を受けやすいかが理解できる。 |

図5-2 東京湾における透明度(左)と水色(右)の経年変化(1)

数字は中央の海区番号をあらわす

|

最近は水質規制などのため、この長期低下傾向はほぼおさまってきたようであるが、水質は依然として低い状態にとどまっている。

水色と透明度の水平分布については、「日本全国沿岸海洋誌」の東京湾の項を参照されたい(28)。

なお図5-2において、特に水色で顕著であるが、長期傾向のうえに大きな変動が重なっていることが認められる。

湾内の塩分の経年変化と比較をすれば、塩分が高い時期に湾の水が綺麗な傾向も見られて、水質にたいする外海の影響がうかがわれる。

以上のように東京湾をめぐる外部の環境条件について考察してきた。

次節以下ではこのような条件下で、湾内でどのような現象が起こっているかを見てみよう。

5-2 海面の変動 top

海辺にでるとすく目につくように、動きやすい海面は様々な振動周期で絶えず動揺を繰返している。

周期の短い順にならべると、数秒の波浪、数分から数時間の湾水の振動や津波、半日の潮汐、そして一年周期の水位変動などである。

また高潮を代表として、気象擾乱に伴う水位変化もある。

これらの海面の変動がはげしくなると、多かれ少なかれ様々な海洋災害が生ずることになる。

近年計測器で記録された最大波高は、風浪の場合は1985(昭和60)年7月1日に台風6号によって東京灯標で観測された1/10最大波高* 9.6mである(2)。

* 適当な期間でN個の波を観測したとき、高い方からN/10個の波をえらんで、その平均波高を求めたものを1/10最大波高という。

その周期は5.9秒であった。

津波は1960年5月29日のチり地震津波によるもので、周期は約70分で、波高は湾内で約1.5m、久里浜では2mであった。

なお1923年の関東大地震の津波は、湾内は2m程度であったが、内房では数メートルに達したといわれている。

高潮は1917 (大正6)年10月1日の台風によるものが最大で、江戸川河口の浦安で2.3mの水位上昇があり、東京湾で未曾有の海洋災害が生じた。

一日に二回上下する潮汐は新月と満月の大潮のころ大きく、潮差(満干差)は東京湾で2m程度である。

さらに平均水面もまた変動していて、3~9月頃に低く、9~10月頃に高い。

月平均値で20cm余の水位差が生じている。

それゆえ秋の大潮のころの満潮時に、遠くの気象や海象の擾乱によって少しばかり水位があがると、全体としてはかなりの水位上昇となる。

天気は穏やかであるのに浸水などが起きて、異常潮位として騒がれることになる。

大きな災害をもたらす津波については東京湾シリーズ『東京湾の汚染と災害』第一章に(3)、高潮と高波については同巻第2章で述べられる予定であるので(9)、ここでは東京湾の潮汐現象と湾水の振動について述べることにする。

a 潮汐(ちょうせき)

潮汐は月や太陽の引力の一部潮汐力*

によって生ずることはよく知られているが、東京湾の潮汐はこの潮汐力が湾水に直接作用して起こしたものではない。

* 天体が地球の各部分におよぽす引力のなかから、地球と天体との共通重心のまわりを物体が公転するに必要な力をベクトル的に差し引いた残りが潮汐力で、起潮力ともいわれる。

これで生ずる潮汐はきわめて小さく、無視できる大きさである。

それは潮汐力によって太平洋で生成された潮汐波が、大陸棚に押しよせて強まり、さらに湾内に進入して増幅されたものである。

増幅率は湾の規模と潮汐の周期によって決まる。

内湾は一つの流休振動系であるから、桶のなかの水と同じように、湾の長さ、深さなどの形状で定まる固有振動周期をもって容易に振動する(この振動については次瑣で考える)。

外海から湾内にすすんでくる波の周期が、湾水振動の固有周期に近ければ、共振現象のため湾内の振動は発達し、そうでなければ振動は発達しない。

ところで潮汐波の周期は、天体と地球の複雑な運動を反映して、数多くの川期成分から成立っている。

そのなかで主要な成分は、主太陰半日周潮(M2分潮、周期12.92時間)、主太陽半日周潮(S2分潮、 12.00時間)、日月合成日周潮(K1分潮、 23.93時間)、主太陰日周潮(O1分潮、 25.82時間)の四つである。

そして特に重要なものはM2分潮である。

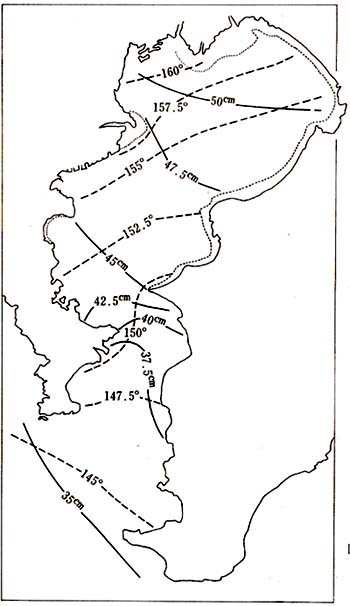

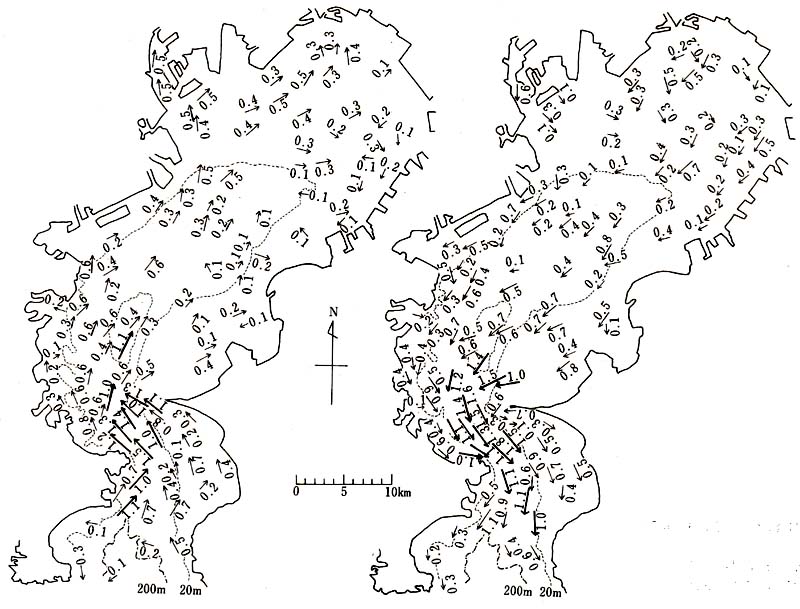

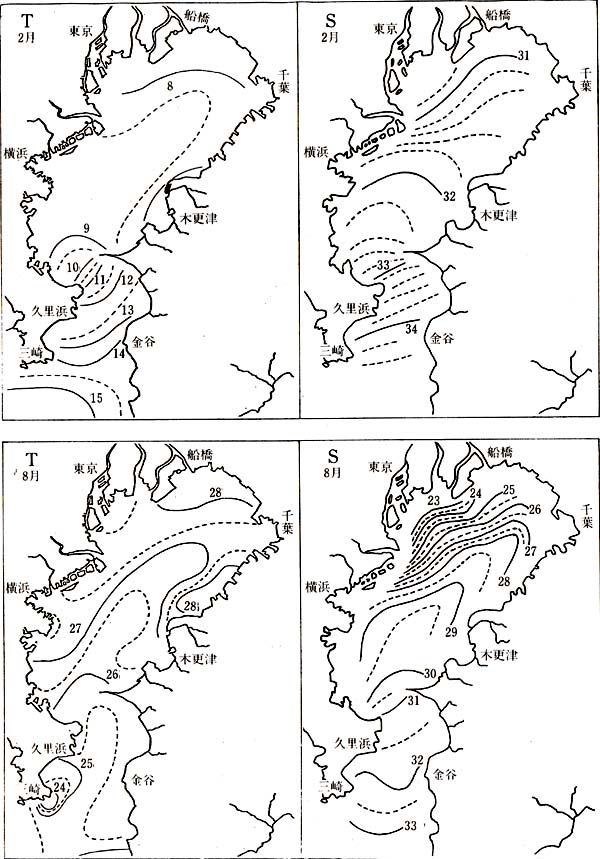

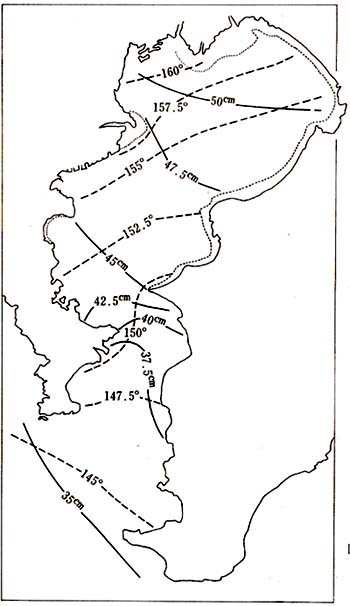

図5-3に東京湾におけるM2分潮の振幅と位相の分布をしめす鬯図によれば、広い意昧での東京湾の湾口付近で36cmであった振幅は、湾のなかにはいるに従って増大し、湾奥では50cm以上になり、湾口にたいする湾奥の増幅率は約1.9倍である。

湾の基本振動の固有周期をTo、外海からの進入波の周期をTとしたとき、矩形湾における湾奥の湾口にたいする振幅の増幅率は

理論的にR=1/cos で与えられる(31)。 で与えられる(31)。

東京湾のToは次項に述べるように6時間であるから(9)T=12.92時間を代入すると、 R=1.38となる。

単純化した理論ではあるが、理論値は上記の観測値とよく一致している。

この湾内の潮汐は入射波と、湾奥で反射した反射波が重なったものであるから、定常波すなわち定常振動の性格をもっている。

これは弦の振動と同じで、波はすすまずに一点で上下に昇降するのみである。

振動がもっとも大きいところは振動の腹といわれ、これは湾奥になっている。

そして振動の位相は湾内すべて同じで、全域が同時に満潮あるいは干潮になる。

図5-3のM2分潮の位相を見ると、湾奥は湾口にくらべて位相が15°、時間にして約30分遅れている。

周期12.92時間にたいして、30分の差は小さく、近似的には湾全体が同時に満干潮になるとみなされ、定常波の性格を示している。

たたし摩擦や地球自転の偏向力* が働いているために、完全な定常波にならず、図のようにわずかに進行性がうかがわれる。

* 地球に固定した座標系で見ると、地球が自転しているために、運動をしている物体には、北半球ではそれを右方向にそらそうとする力が働く。

これを地球自転の偏向力またはコリオりの力という(31)。

時空間のスケールの大きい海洋や大気の運動にはこの力は重要である。

また湾内の東側が西側より少し位相がすすんでいるのも、偏向力のためと考えられる。

海域内のM2分潮の振幅は36~51cmの範囲にあったが、S2分潮は17~25cm、K1分潮は23~26cm、O1分潮は18~20cmの範囲の振幅となっている。

S2分潮の増幅率はM2分潮と同じ程度であるが、一日周期のK1分潮とO1分潮の増幅率は1.1程度とかなり小さい。

これは潮汐周期と湾水の固有周期との差が大きくなったためである。 |

図5-3 東京湾におけるM2分潮の

振幅(実線)と位相(破線)の分布(5)

|

前記の理論式から日周潮の増幅率を求めると、1.1の程度になり、観測事実をうまく説明してくれる。

日周潮と半日周潮の振幅比(K1+O1)/(M2+S)は、房総先端で0.78であるが、湾奥に向けて減少し、千葉では0.60になる。

東京湾の潮汐では半日周期の成分が卓越しているので、われわれは通常一日に二回の満潮と干潮を経験する。

しかし一日周期の成分もかなり大きいので、潮汐のタイプは混合型となり、一日二回の満(干)潮の高さは等しくない。

この現象は日潮不等といわれていて、その程度は湾口から湾奥に向けて小さくなっている。

潮汐は新月と満月のころ大潮になるが、そのときの平均満潮面と平均干潮面の差は湾奥で2m程度である。

年間で最大の潮汐は春秋の彼岸の頃に現れる。

b 湾水の振動 top

一般に振動体の運動は外力の特性と、振動体の振動特性によって定まる流体振動系である東京湾についてもこのことは成立っていて、この例は前項の潮汐で見てきたことである。

同様なことは、外海または海面から外力がくわえられる津波や高潮の場合にもいえることで、その実例は東京湾シリーズ『東京湾の汚染と災害』で示されるであろう(3)(9)。

そこで基本となる東京湾の振動特性について考える湾水の振動は検潮器の潮位曲線のうえで、主振動の潮汐=変化にかさなった副次的な振動という意味で、潮汐の副振動といわれる。

また同様な性格の湖水の振動が、セイシュ(静振)と呼ばれることにちなんで、湾セイシュとも呼称される。

東京湾の副振動については古くから調べられてきた(6)微小な副振動は絶えず現れているが、長期間の観測資料をまとめると次のようになる(7)。

湾の大きさと複雑な形状を反映して、10分から120分程度の長い周期範囲の振動が出現している。

そのなかで東京港で頻繁に出現するのは、周期60~90分の範囲のものであり、全出現数にたいする比率はほぼ90%を占めている。

中でも70分前後と80分前後のものが特に多い。

60~90分の周期範囲の副振動が東京湾で起きやすいことは、計算機で乱数列に基づいて不規則波を発生させ、これにたいする湾水の応答から東京湾の振動特性を調べた結果からも認められる(8)。

これらの振動の振幅は平常時は小さくて、ほとんど10cm以下である。

ただし台風や津波のときには、数十cmから2mに達する振動も現れる。

ある程度の大きさをもった振動の継続時間は、多くは一日以下であるが、津波の場合には二、三日あるいはそれ以上継続することもある。

季節的には秋から冬にかけて多く現れ、夏は少ない。

副振動の成因については、気象擾乱や津波などによる外海からの長周期波の進入、前線の通過に伴う風の変動などが考えられるが、まだ十分に分っているとはいえない。

それぞれの周期の副振動がどのような振動様式であるかは、台風高潮とも関連して数多く調べられてきた。

狭義の東京湾を湾口の閉じた細長い矩形海域と考えたとき、湾の南と北の端が振動の腹となる縱振動の基本周期は約120分となる。

一方、湾の長軸方向の中心線を振動の節とする横振動の基本周期は約60分である。

しかしこれらの周期の出現回数は多くなく、上記の形での単純な基本振動は顕著でないように思われる。

そこで計算機を用いて現実の地形を考慮して副振動のシミュレーションを行うと、海岸線の形状や水深分布の複雑さを反映して、単純には害朷切れない振動の形態であることが分かる。

すなわち縦振動や横振動とその高調波に、局地的振動が重なっている。

特に品川湾とか横浜湾ともいうべき部分的小湾で発達する。

そこでは広い湾口のため周期の幅も広い東京湾の顕著高潮の特徴である。

高潮の二つの山は、約90分周期の副振動の発生によるもので、これについては高潮の項で述べられる(4)。

これまでに観測された副振動は、周期が二時間以内で、すべて狭義の東京湾内の振動に属していた。

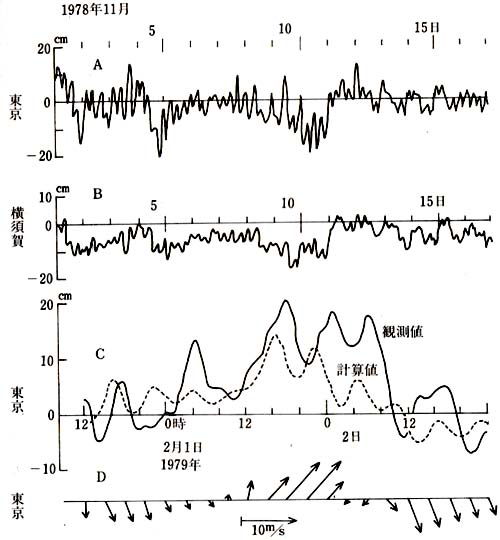

しかるに最近になって、東京湾で6時間周期の振動が卓越していることが見いたされた(9)。

これは周期が長いので直接に潮位曲線上では判別しがたく、潮汐(推算潮位)を差し引くと明らかになる。

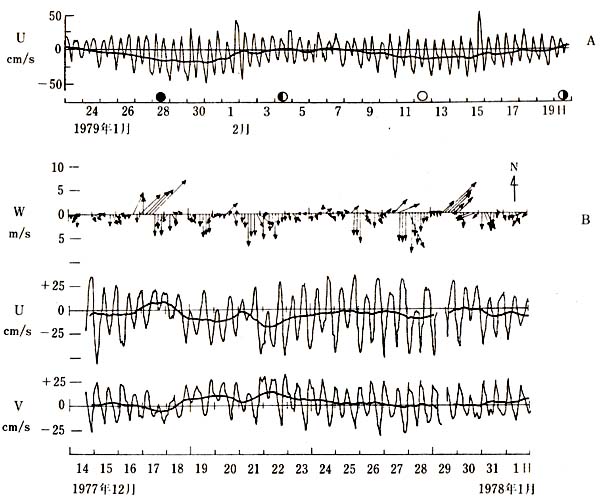

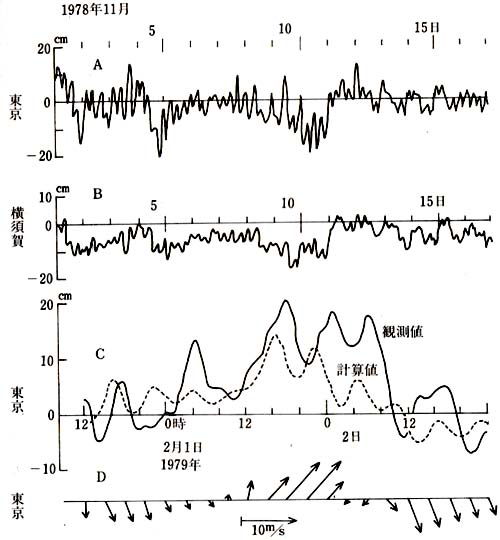

その例を図5-4に示す。

上の二つは東京と横須賀の水位変化で、一日に四個の波が明暸に認められる。

そして両地点の位相が同じで、湾全体の振動であることが分かる。

発生が不規則であること、および振幅がかなり大きくなることなどの理由から、この振動は潮汐成分(倍潮)とは考えられない。

いま図のDに示す東京の風を海域全体にあたえて振動を計算すると、Cにしめす計算値が得られる。

風の条件が適当でないためか観測値との一致は十分ではないが、この振動が風の変化によって発生していることはおおよそ理解できる。

この副振動は広義の東京湾において、湾口付近を節とし湾奥を腹とする基本振動と考えてよい。

この振動を考慮すると前項に述べたように、東京湾の潮汐をうまく説明することができる。

なお最近の著しい埋め立てや浚渫などによる大きな地形変化のために、湾水の振動様式がかなり変化している可能性があることに注意を要する。 |

図5-4 東京湾の6時間周期の副振動(9)

|

|

図5-5 東京湾の潮流(湾口最強時、単位ノット) 左:上げ潮、右:下げ潮

水路部の潮流図(10)に基づいて作成

|

5-3 潮流(ちょうりゅう) top

東京湾内には様々な性格の流れが存在するが、一番目につくのは周期的な潮流である。

これは潮汐に伴う海水の水平運動であって、潮位で一日二回の半日周潮が卓越していたことに対応して、潮流でも半日周潮流が卓越している。

毎時の詳細な潮流図は水路部より刊行されている(10)。

図5-5に上げ潮と下げ潮の最盛期の流況を示す。

前節において湾内の潮汐は定常波であることを述べたが、この波に伴う流れの特性はつぎのようになる。

干潮から満潮までは海水は湾内に流入して上げ潮となり、上げ潮最盛期はその中間、すなわち平均水面のころである。

満潮に近づくと流れは弱まり、やがて止まり、そして下げ潮に転ずる。

下げ潮の最盛期も満干潮の中間、すなわち平均水面のころである。

潮が引ききって干潮になると、流れはやみ、やがて上げ潮に転ずる。

図5-5によれば、上げ潮下げ潮とも流れはおおむね湾の主軸方向を向いていて、狭義の東京湾の湾口である観音崎・富津岬間でもっとも強く、1.5ノット(1ノットはほぽ0.5m/s)以上もあり、場所によっては2ノットに達することもある。

そして一般的傾向として、湾のなかへゆくに従って流れは弱まり、湾奥の岸では無くなる。

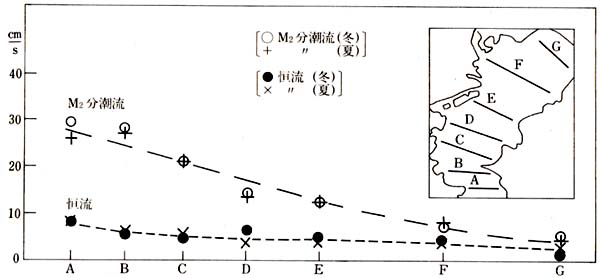

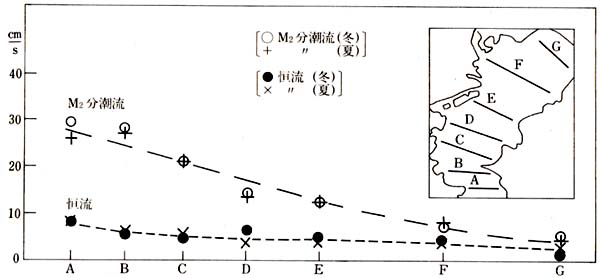

もっとも大きい潮流成分であるM2分潮流の、湾軸にそっての分布が図5-6に描かれてあるが(11)、うえに述べた傾向がよく認められる。

湾内のある断面を考えると、それより内部の水面の変動に相当する水量は、この断面をとおって出入しなければならない。

それゆえ、断面が湾奥から離れるほど出入水量は多くなり、流れは強くなる。

そして湾口でもっとも流れが強いことになる。

水位変化と流れの変化に1/9周期の位相のずれ(半日潮で3時間)があること、およびいま述べた流速の分布は、湾内の潮汐が定常波であるためである。

進行波であれば波の山(満潮)または谷(干潮)のときに流れは一番強くなっている。

狭義の東京湾の場合にはさらに湾口が狭くなっていることも、湾口の流れを強くする一因に加えられる。

なお図5-6に点線で示した恒流は、海水交換にとって非常に重要な流れであるが、これについてはあとで考察する。

潮流は周期的な流れであるから、一点のまわりを単に往復するだけである。

半日周潮流の振幅(最大流速)をU(m/s)としたとき、海水はL(km)

=19.2xUの範囲を動きまわる。

この距離はタイダルエクスカーション(潮汐流程)とよばれる。

その大きさは振幅が10cm/sの流れではわずかに1.9km、1ノットでも7kmの程度である。

外海の水は潮流によって直接湾内部に届けられるわけではなく、海水は玉突き状に動いている。

そして一周期後には水は元の位置に戻ってしまう。

それゆえ潮流自体は、地形の変化が小さければ、流速は大きくてもそのわりに物質輸送能力は一般に弱いことに注意する必要がある。

海岸の近くや狭い海峡など、流れの方向が制限を受けるところでは、潮流は一方向を往復している。 |

図5-6 M2分潮流の振幅と恒流の強さの湾の主軸に沿っての変化(11)

|

しかしその制限の弱いところでは、海水の運動は水平こ次元的になる。

一つの分潮流に注目すると、一点における流向は1周期で一回転し、流速ベクトルの先端をむすぶと楕円か得られる。

これを潮流楕円という。

実際には周期のちがう複数の潮流成分があって、これらの潮流楕円を合成したものとなるから、潮流の変化は複雑である。

以下では簡単のため主として、もっとも重要なM2分潮流の長軸の大きさ、方向、位相などに注目して話をすすめることにする。

図5-6もM2分潮の長軸の大きさを捐いたものである。

潮汐のように波長の長い波は、基本的には上下方向に一様性が強い東京湾の潮流観測の結果によれば、この傾向は認められるものの、一般に流速は上層で大きく、

下層ではこれより小さくなっている。

また位相は上層より下層がすすんでいる。

すなわち上層はまだ上げ潮であるのに、下層では満潮前に転流して下げ潮がはじまることになる。

これらは摩擦のある振動流の一般的特性と一致している(31)。

また潮流楕円の回転方向は地形の影響が大きいと思われるが、上層と下層では多少異なることもある。

この深さに関する回転方向の変化は、浅海域で強まった海底摩擦の効果が大きいが、また地球白転の偏向力の作用も加わっていると考えられる(12)。

ところが夏になると上記の傾向からずれる現象が見い出される(11)。

たとえば夏季には上下層の速度差が小さくなるだけでなく、いくつかの測点ではむしろ下層のほうが流速が大きい。

東京湾内の約20測点での平均として、M2分沼」流の長軸の長さは、上層は下層にくらべ冬は平均32%長いが、夏は平均22%となり上下差が減じる。

潮流楕円の回転方向も、上層では冬と夏ではあまり変わらないが、下層では冬と夏でかなりの変化が認められる。

さらに潮流楕円の長軸方向の上下屑のちがいは、冬は平均9.5であるが夏は平均19.8°とちがいが大きくなっている。

このような冬と夏の潮流のちがいは、潮汐力には差がないのであるから、海洋の構造のちがいが原因と考えられる。

次節で述べるように、冬には上下がよく混じって深さ方向に密度は均一になっている。

一方、夏の表層には、水温が高く塩分が薄い軽い海水が、下層の重たい海水の上に広がって密度成層を成している。

この境はかなり明確であって、これを密度躍層という。

海面の波が密度が異なる空気と海水の境界に発生するように、海洋内部のこの境界面にも波が発生する。

これを内部波という。

ただし、上下の密度差が非常に小さいので、海面の波にくらべて波速は非常に小さく、一方、波高は大きくなる。

小規模な例として、河川水が薄くおおった河口海域でよく人が溺れるのは、泳ぐエネルギーが内部波の発生に使われてすすむことができないためといわれる。

閉じた海域でなんらかの原因で内部波ができると岸で反射するので、副振動と同じような内部の振動(内部セイシュ)が生ずる。

内部波の波速は小さいので、振動周期は潮汐周期に近くなる。

一方海洋潮汐が大陸棚までくると地形変化のため内部潮汐が発生する。

これも湾内につたわってくる。

このような内部波や内部潮汐の影響が加わり上記のような潮流特性が現れたと思われるが、詳細は明らかではない。

5-4 海洋構造 top

海洋は異なる密度をもつ海水が重なりあった成層構造を成している。

それが前節に述べたように潮流にも影響をあたえていた。

また淡水の加入や海面の加熱冷却などによる密度分布の不均一は、圧力分布の不均一を生じてこれを解消するように場全体に流れをつくりだす。

この流れは逆に海水分布に変化をもたらす。

このように 海洋の密度分布は海洋の流動と密接に結びついている。

本節では海洋の構造を規定する水温、塩分、密度の分布とその季節変動を調べる。

東京湾の最初の海洋調査は、1909年に農林省水産局によってなされたといわれている。

そして画期的な総合海洋調査が1929年に神戸海洋気象台によって実施され、東京湾の海洋構造についておおよその姿を知ることができるようになった(13)。

その後、主として千葉県、東京都、神奈川県の各水産試験場などによって、漁業との関連で湾内の海況とその変化を把握するための努力が、長い間つづけられてきた。

ここでは1997年から1975年にいたる、これらの膨大な観測資料を統計した結果をもとにして、話をすすめることにする(1)。

そしておおまかな年変化の傾向として、上層では寒候期に塩分が高く、暖候期に塩分が低い。

下層では逆に寒候期に塩分が低く、暖候期に塩分が高い。

寒候期には淡水供給が少ないことと(図5-1のQ)、鉛直混合がさかんであるため他の季節にくらべて、上層では塩分は高目となり、下層では低目になる。

暖候期には淡水供給が多く、成層が安定しているために寒候期と逆のことになる。

なお各点において水温と塩分の変化(たとえば潮流に伴う変化)を比較すると、両者は加熱期には逆相関で、冷却期には順相関で変化をしている。

このことは外海水にくらべて内湾水は、加熱期には高温低塩分、冷却期には低温低塩分と関係が異なることから理解できる。

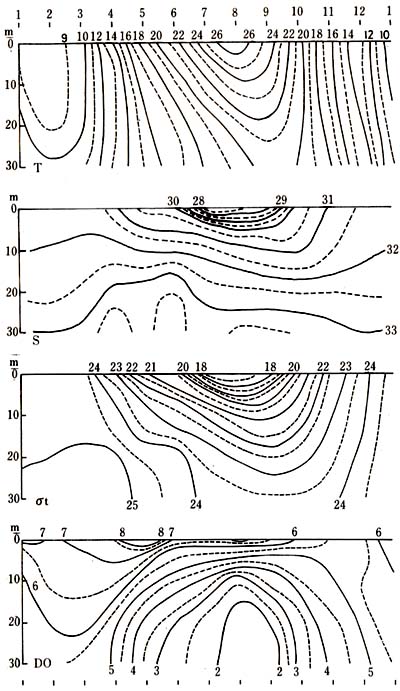

これらの水温と塩分から求めた密度分布(図5-7の三段目)によれば、寒候期には上下の密度差が小さく安定性が弱く、暖候期には軽い水が表層をおおって、安定した成層状態となっていることが認められる。

このような海洋構造が、物質分布におよぽす影響の一例として、図5-7の最下段に溶存酸素の鉛直分布を示しておいた。

暖候期の底層に貧酸素の水が存在していることが注目される。

海水中の酸素は、大気からの溶けこみと植物の光合成作用によって供給され、生物の呼吸やバクテリアによる有機物の分解などによって消費される。

夏季には上記のように成層が安定しているため、表層から下層への酸素補給が押さえられる一方、底層では生産活動の結果海底に沈積する多量の有機物の分解などによる酸素消費が進むため、このように貧酸素の状態がおこる。

この状態は成層が弱まるとともに解消する。

冬季対流期には底層にもかなりの酸素が存在するようになる。

このような夏季の貧酸素の海水が、5-9節に述べる湧昇によって表層にでてきて、青潮をおこして多数の魚介類をへい死させる。

5-5 平均的な循環流系 top

前節に述べた海洋の構造や、内湾に加えられた物質などの広がりは、湾内の流動と密接に結びついている。

この流動として湾内では周期的な潮流がめだつが、この潮流はすでに述べたように、単にある範囲(タイダルエクスカーション)を往復するだけである。

従って海水は1周期後には元の位置に戻り、物質輸送能力としてそれほど期待できない。

一方、長時間観測された流れの記録から周期的な潮流成分をのぞくと、ある大きさの非周期的な流れが残ってくる。

これを恒流あるいは残差流という。*

* 恒流はもともと観測期間の平均流を意味している。

それゆえ変動する流れにたいしては適切な用語ではないが、この場合にも用いられている。

残差流は後述の潮汐残差流と混同しないように注意を要する。

また残差流はその語感から、その重要性を軽視してはいけない。

先に示した図5-6には、湾内の各断面における恒流が点線で描かれている。

これはそれぞれの断面付近に位置する各測点の一ヵ月間のベクトル平均の流速を、断面について平均したものである。

停滞期といわれる夏にも、冬に劣らぬ恒流があることは注目に値する。

流速はかなり大きくてM2分潮流の振幅にたいして、湾口では約1/3、中央では韵1/2、湾奥ではやや小さいという程度の大きさである。

潮流では海水は一周期後に元の位置にもどるのに対して、恒流は一方向の流れであって、流速は小さくても時間がたつにつれて出発点から遠く離れてゆく。

それゆえ上記のように潮流にくらべてそれほど小さくない恒流は、湾内の物質の移動や広がりにきわめて大きな役割を果たしていると想像される。

この恒流は空間的に見れば当然のことながら、循環流系を形成しているはずである。

この流系についての最初の考察は、前述の神戸海洋気象台の報告書のなかになされていて、湾内では反時計まわりの環流が考えられていた(13)。

しかし、流れの実測値がとぼしくて密度や塩分の分布から推定しているので、現在から見れば問題をふくんでいるのはやむを得ない。

その後、数を増してきた観測資料をとりまとめて、東京湾の恒流は上記とは逆に時計まわりの環流を形成することが、水路部の研究者たちの解析によって示された(14)(15)。

それを支持する報告もその後、見い出される(16)(22)。

ただし基礎となった観測資料は、時期がばらばらであり、また観期期間も大部分のものは一日程度の短いものであった。

それゆえこの流系の存在を明確にし、発生の要因と変動の実態を把握するには、湾内の多数の地点で長期間にわたって同時観測をすることが必要である。

しかし、これには大変な労力と経費を必要とする。

この趣旨にそった観測が第二港湾建設局によって年4回、各1ヵ月間ずつ実施された(17)。

以下ではこの観測結果を中心にして東京湾の流れを考察する。

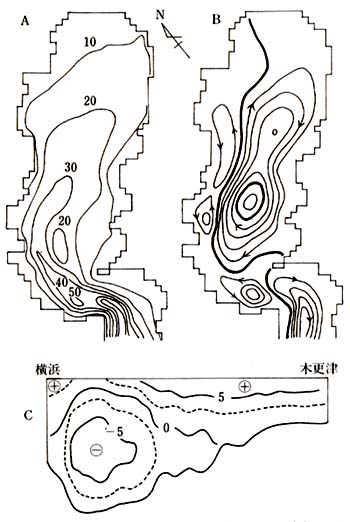

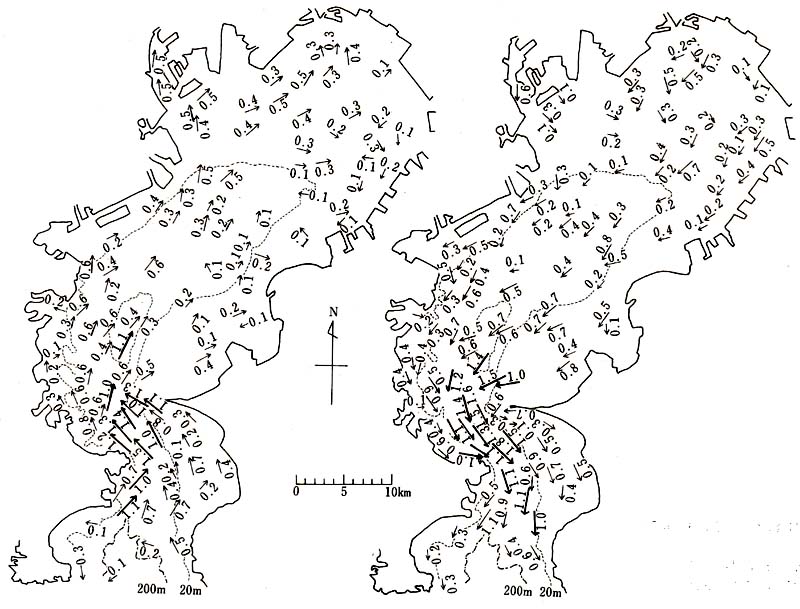

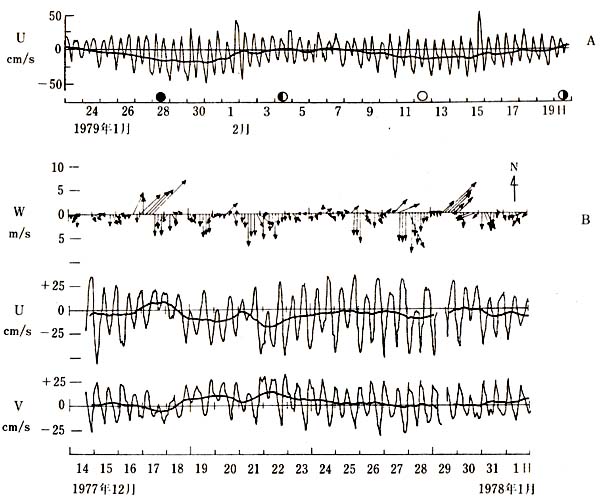

図5-10はその解析結果の一部を示したものである(11)。

図には観測期間中の平均流(太い矢印)とともに、その変動を知るために毎時の怛流の訛向頻度分布(カレントローズ)が描かれている。

上段は冬、下段は夏におけるもので、それぞれ左側は上層(海面下3m)、右側は下層(海底上5m)を示している。

それゆえ下層の分布は同じレベルでないことに留意する必要がある。

図にはまた観測からおおまかに想定される流動パターンも点線で書き加えてある。

冬季を見れば流向はある幅をもって変動をしているが、多くの測点においては特定の方向に集中している。

そして湾全体としては時計まわりの環流が卓越していて、先に得られた結果を支持している。

なお上層にその傾向が強いが、環流が南と北に分かれることも考えられる。

またこの循環の特徴として、上層では東岸側の南下流が発達しているのにたいして、下層では西岸側の北上流が顕著であることが認められる。

一方、上層の西岸にそって幅狭い南下流が見い出される。

この南下流は湾口まで伸びていて、西岸ぞいの汚染された内湾水の外海への流出に寄与している。

湾口の上層ではこのように流出の傾向が強いが、下層では逆に湾内に流入する流れが卓越し、重力循環* の性格が明瞭に現れている。

*

河川水の流入がある水域で、低塩分の軽い水が表層をとおって沖のほうへ、高塩分の重い水が下層から陸に向かう鉛直循環を重力循環という。

しかし湾口の東側の富津岬寄りには、上層も下層と同じように流入の方向をとっていて、重力循環とは異なる性格がうかがわれる。

これは地形性のもので、次節に述べる潮汐残差流と考えられる。

なお冬季における時計まわりの環流の存在は、最近の水路部の観測によっても確認されている(18)。

この環流の成因は5-7節で考察する。

夏季には流向の頻度分布が二つ以上に分かれていることが多く、冬季にくらべて流系の移動、分離、逆転などの変動が起こりやすいことを示している。

しかし下層においては一ヵ月の平均として、冬季とは逆に反時計まわりの環流の存在は、かなり確からしく思われる。

なお湾の西岸ぞいの下層には、この環流の一部を形成して、上層と同じく南下流が存在する。

ここでは冬季には強い北上流が存在していたので、冬季と夏季で流向が全く逆である。

このような冬と夏の環流の相違は、後述のように卓越風の差異に帰せられるであろう。

ただし夏季の上層では、月平均としては反時計まわりの環流はあまり明瞭ではない。

それでも南風がつづくときには、この傾向は認められる。

一方、風が弱い期間の観測によると、上層には逆に、時計まわりの環流が認められた(19)。

風が弱いので、これは密度流の性格をもつものとして注目すべき流れといえる。

湾口部においては、冬季の場合と同じく、西側では上層流出、下屑流入になり、東側では全層が流入傾向にある。

夏季には河川流量がおおいので、全般的に上層流出、下層流入の重力循環が強まると予想されるが、実際にはそうではない。

夏の季節風が重力循環と逆向きの働きをしているためと思われる。

循環の三次元構造を知るには、鉛直速度を知らねばならないが、これは後述の湧昇現象の場合に10の-2乗cm/sの程度で、他の場合はこれより桁ちがいに小さい。

それゆえ観測から知ることは困難で、数値実験に頼らざるを得ない。

一例として、夏季の密度流および北東風による吹送流の実験結果を紹介すると、いずれの場合にも湾中央部に明瞭な下降流域が見い出された(30)。

これが事実とすれば、この下降流は湾中央部下層の水質・底質の分布に重要な意味をもつといえる。

冬と夏の間にある春季においては、月平均としてまとまった環流系が存在するようには思われない。

この季節は高気圧や低気圧の交替が頻繁で風の変化もはげしいので、期間をとおして卓越する環流系は生じがたいのであろう。

ただし個々の変化を見ると、北寄りの風が強いときには冬型の、南寄りの風が強いときには夏型の流系に近い傾向はうかがえる。

秋の観側は11月から12月にかけて実施されたので、ほぼ冬型の循環流となっている(11)。

以上各一ヵ月間の平均流に基づいて、東京湾の各季節の平均的循環流系についておおよそのところを知ることができた。

しかし流向頻度分布の広がりや枝分かれなどから理解できるように、この流系が常に一定して存在しているのではないことを忘れてはいけない。

外部要因の変化に応じて、流れは絶えず変わり、流系は移動、分離、逆転などを繰返ししている。

東京湾内に出現する恒流は、その成因によって三種類に分けることができる。

すなわち、潮流の非線形性と地形とが結びついた潮汐残差流、風による吹送流および密度の不均一分布に由来する密度流の三つである。

これらの流れが湾内でどのように現れているかを、次節以降で考察する。

ここで潮流と恒流の空間分布の差異について触れておく。

潮流をもたらす潮汐波は非常に長い波で、その波長は水深はもちろん、東京湾の長さにくらべてもはるかに長く、東京湾は長い波の一部分を占めるに過ぎない。

従って図5-5に見られるように潮流は、水平的にも鉛直的にも一様性が強く、空間的変化はゆるやかである。

しかし|亘流の場合には水平・鉛直方向とも速度勾配が大きく、図5-10が示すように、わずかの距離で流れが逆になっている。

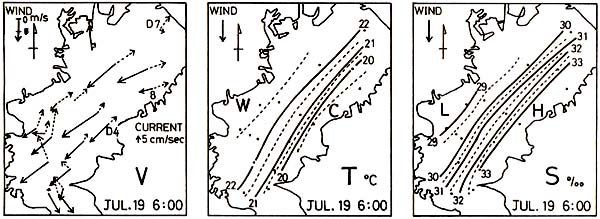

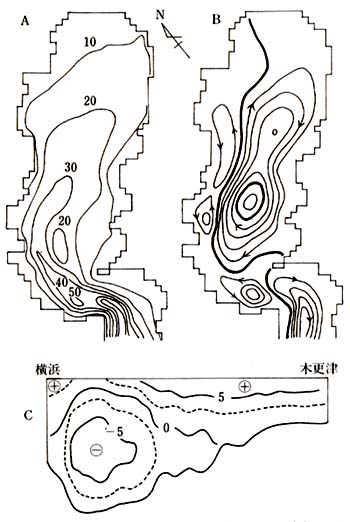

鉛直方向に密に流れを観測した例として、水路部の冬季の調査結果を図5-11に示す(18)。

測点位置と流れの対比から、40日間の平均として、時計まわりの循環が卓越していること、この循環は東側では上層、西側では下層に強いことが認められ、冬季の循環についてすでに述べた結果と一致している。

ここで特に注目したいのは、C点とD点において、表面近くの浅い層にその下部と異なった南下流が存在していること、およびB点の底層付近には流れは小さいがその上部とは逆に北上流が存在することである。

これらの流れは、時計まわりの循環流とは別に、湾奥に河川水流入がある場合の、上層流出・下層流入の重力循環の存在を支持している。

そしてこのようにわずかの鉛直距離で流れが全く逆になっていることに十分留意する必要がある。

恒流の場合には、数少ない測点や観測層ではその実態を把握しがたく、誤った結論を導きやすいことを教えている。

5-6 潮汐残差流 top

前に周期的な潮流では海水は一周期後には出発点にもどると述べたが、流れが強いときにはその非線形性と地形の効果とが結びついて、自分自身で定常な流れをつくりだすことがある。

これを潮汐残差流という。

このもっとも典型的な例は、強い潮流が狭い海峡から広い海域に進み出たとき、あるいは岬にぶつかったときなどに現れる。

この時突出部の背後に流れが剥離して大小の渦ができることはよく知られている。

これらの渦は持続性が強いので、何潮汐周期にわたって動いている間に寄り集まって、付近海域にまとまった大きな環流を形成する。

これが代表的な潮汐残差流である。

潮汐残差流はその成因から考えて、大潮のとき大きく、小潮のとき小さいであろう。

なお渦が集まるためにはそれに適した地形が必要である。

いま図5-10に示す各測点の恒流と潮汐の関係を調べると、富津岬に接近してその西南西約2kmに位置する測点では、どの季節でも両者の相関は大きかった。

図5-12Aはこの測点における潮流(細線)と恒流(太線)を示したものであるが、恒流が大潮で大きく、小潮で小さいことが明暸に認められる。

下層の流れも同じ傾向を示している。

その他の測点では潮汐と恒流の関係は明暸に認められない。

ただ富津岬のすぐ北にある測点では、夏の上層では相関はやや大きかった。

しかし他の季節では相関はあまり大きくない一方、この測点から少し東に寄った場所では、別の観測によると定常的な潮汐残差流が見いたされている(20)。

数値計算によると、潮汐残差流は湾内では微小で、富津岬付近で発達し、環流の向きはその南側で反時計まわり、北側で時計まわりになっている。

以上のことから東京湾の循環流系のなかで、潮汐残差流は湾口の一部では重要であるが、湾のなかでは重要とはいえず、他の流系が循環の主体になっていると考えられる。

ただし湾のなかで相当の大きさの地物が建設されると、潮汐残差流が形成されてその影響に注目する必要がある。

5-7 吹送流 top

風によって生ずる流れは、一般に吹送流とよばれる。

風が岸に向かって吹くと、風によって海水は岸に吹き上せられて、水面が上昇する。

そうすると岸と沖との間に水位差が生じて、海水を沖にもどそうとする力が働く。

この力は海面から海底まで㈲じように働くので、底のほうではただちに沖に向かって戻り流れが生ずる。

かくして風によって、上層では岸向き、下層では沖向き、岸付近では沈降の鉛直循環が発生する。

時間がたって風のせん断応力、海面傾斜に伴う圧力勾配、および海底摩擦が釣り合って、定常な循環流となる。

風が岸から沖に向かって吹けば、逆の向きの鉛直循環が生ずる風が岸にたいして斜めに吹けば、岸に平行な流れ成分が加わる。

実際には、海岸線や水深などの地形の変化、密度成層、コリオリの力などの効果で流況は複雑になる。

さらに風白身が変動することによって、流系も時間的に変動する。

図5-12Bは東京湾口走水沖の底層近くの流れと、横浜の風とを比較したものである。

流れの測点の水深は65mで、測定層は海底上10mである。

この場所では地形上、北西が湾内へ流入の方向、南東が流出の方向となっている。

全期間の平均流としては、湾内へ流入の方向であり、下層流入の重力循環と一致している。

それとともに、この期間の卓越風が北寄りの風であるから、上記の風による鉛直循環によれば、下層の吹送流はやはり流入となって、重力循環を強めていることが分かる。

次に太い実線の恆朧の変動と風の変動をくらべてみる。

北風が強まると湾内へ流入する流れは強まっている。

一方、南寄りの風が強まると、流入は弱まるばかりか逆に流出となる。

この時には上層の流れは観測されていないが、別の観測によれば、上層の流れは北寄りの風では流出、南寄りの風では流入の傾向が認められる。

この例から東京湾の流れは、風の影響を強く受けていることが理解できる。

しかも海面下55mの深さで、大きな流速をもってこのように敏感に風の変化に応答していることは意外と思われるほどである。

開けた海域のエクマンの吹送流では、この深さにおいて流れはきわめて微弱である。

いまは湾全体の流れを集約する湾口を代表として、風と流れの関係を調べた。

つぎに湾内に目を向けて、相関解析や数値計算を利用して風と流れの関係を調べる。

冬季の場合には、千葉県側の測点では上下層とも風と流れは正の相関を示し、上層は特に相関係数が大きい。

しかし湾中央から西岸寄りでは、上層では相関係数は一般に小さいが、下層では相関は負であって係数はかなり大きい。 |

図5-12 東京湾口の流れ、人い実線は恒流をしめす

A:富津岬沖(水深25.5m、海面下3m層)の流れの東西成分

B:走水沖(水深65m、海底上10m層)の流れの東西成分(U、東が正)と南北成分(V、北が正)、および横浜の風(W)

|

冬は北寄りの季節風が卓越することを考えれば、以上の結果は図5-10上段の冬の時計まわりの環流系とよく対応をしている。

この流系では東側では風向と同じ南下流が特に上層に強く、西側では風向と逆の北上流が特に下層に強かった。

なお図5-11に示した千葉県側のB点底層の流れは、平均的には弱い北上流となって重力循環の可能性があることを前に述べたが、ここでも北風が強まるとその上層と同じ時計まわりの流れに転じている(18)。

このような結果から、東京湾の流れは風に強く支配されていると考えられる。

そこで湾上に一様な風を吹かせて、どのような循環流系が現れるかを、数値計算によって求めた。

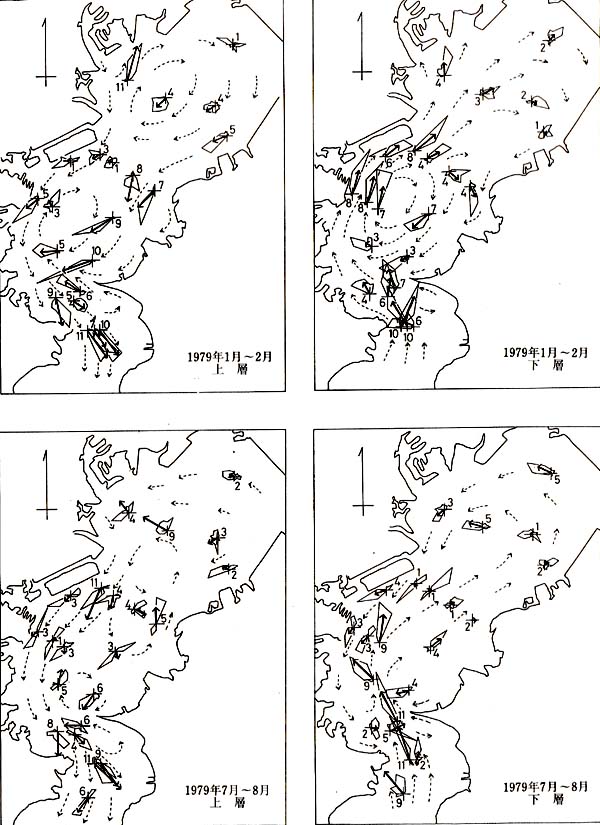

一例を図5-13Bに示す。

これは冬の北東季節風が十分長く吹いたときの流れで、深さ方向の平均流を表わしている。

この図によれば湾内に時計まわりの循環がよく発達することが分かる。

図5-10の冬季の恒流系と比較すれば、計算結果は観測結果をかなりよく説明している。

また西岸にごく接近して南下流が計算されているが、この流れも上層に観測されている。

図5-13のAは水深分有を描いたものであるが、B図と比較すると流系は水深分布と密接な関係にあることが想像される。

水深変化が流れにおよぼす影響を知るため、横浜-木更津の断面内の流れの分布を理論的に求めたものを、図5-13Cに示す(21)。

浅い束岸側では全層で風と同じ方向に流れ、強流部は上層に位置する。

深い西岸側では大部分は風と反対の方向に流れて、強流部は深層に位置する。

ただし西岸ぞいの狭い浅海域表層には、束岸惻と同様に風の方向に流れている。

これらの流れの特徴はすべて観測事実と一致している。

このような分布になる理由は、浅海域では全層が風に引きずられるが、水深が大きくなると、海面傾斜から生ずる風と逆向きの圧力勾配の力が、風の力に勝ってくるためと考えられる。

また成層の弱い冬には、流れは水深変化の影響を受けやすくなっている。

一方、夏季の場合に風と流れの相関をとると、全体としては上層は正の相関に、下層は負の相関になっていることが多い(11)(19)。

すなわち密炭躍層よりうえでは風と同じ方向、下では逆の方向に流れやすいことを表わしている。

これは強い躍層が存在するため、上層は冬にくらべて海底起伏の影響を受けにくいためである。

この成層の発達は加熱とともに河川流量の増大によるが、これはまた重力循環の強化を生じているはずである。

この重力循環は上層流出.下層流入であって、上記の夏の吹送流と循環の向きが逆であり、これを打ち消す働きをする。

従って反対向きの重力循環が存在していること、および夏の南西季節風は冬の北東季節風にくらべて一般に弱く持続性も少ないことなどのために、夏の平均流系は明瞭さに欠け、また月平均の風と流れの関係も冬季のようにはっきりしないことになる。

スペクトル解析を行っても、風と流れのスペクトルのピークの対応は冬にくらべてあまり明確ではない。 |

図5-13 東京湾の水深分布(A、m)と北東風による

深さ平均の吹送流系(B、長島による)。

Cは横浜-木更津断面の流速分布(21)。

(+は風と同じ方向、-は逆の方向、流速は相対値)

|

しかしこれは一ヵ月平均の話であって、個々の気象擾乱に伴う流れは非常に明確であって、その例は湧昇のところで示される(図5-15)。

また夏季の南西季節風による循環を、冬の場合と同じように計算すると、図5-13Bに示した循環の向きをほぼ逆にした流系が生じ、反時計まわりの環流となる。

従って図5-10の夏季の恒流図において、それほど顕著ではないがその存在が認められる反時計まわりの環流は、やはり夏の卓越風によるものと思われる。

しかし観測された環流のパターンは、計算結果とかなり異なり、また上層と下層との相違も大きい。

これは前に述べた成層の発達、風系の弱さと変針昨などに、起因しているのであろう。

つぎに風の変動と流れの変動の時回の遅れに注目する。

相関解析の結果によれば、時間差はほとんどゼロから、一日あるいはそれ以上と広い範囲に散らばっているが、3~6時間の短い遅れの場合が多い(11)。

たとえば一つの例として、冬季の北東風による時計まわりの循環が形成されたのちに、低気圧の通過に伴って南西風が吹き出した場合を調べると、風向急変にたいする流れの応答はきわめて速く、急変後3時間後にはや流れの逆転の傾向が認められた。

そして12時間後にはほとんどの測点で流れが変わって、大局的にははぼ反時計まわりの環流が形成された。

図5-12Bにおいても、風にたいして流れが比較的早く追随していることを見ることができる。

風が変わると流れが短時間に変化することは多くの観測でも報告されている(18)(19)(20)。

しかし風にたいして最終的な流れと海況に落ちつくには一日以上を要し、特に成層期には時間がかかる。

多くの場合にはその前に風が変わってしまう。

5-8 密度流 top

平衡状態にある海域に陸岸から軽い河川水が流入すると、圧力場の平衡が破られて、密度場を調節しようとする流れが生ずる。

すなわち河川水の影響をうけた軽い低塩分水は表層をとおって沖に、外海水の影響をうけた重い高塩分水は底層のほうから陸に向かう鉛直循環が生れる。

これを重力循環ということはすでに学んだ。

この調節作用の結果、等密度面が陸側で深く沖側で浅くなるように傾いた密度場が産みだされる。

東京湾においてもこのような密度場になっていることは、図5-8に明暸に認められる。

この循環流は四季をつうじて存在するが、特に河川流量のおおい暖候期に発達するはずである。

しかしながら夏の季節風による吹送流の鉛直循環が、重力循環と逆向きでこれを弱めるため、月平均で見た場合観測された流れからは、西岸沿いを除いては、夏季の密度流の発達は一見認めにくい。

しかし図5-9によると、木更津から千葉にかけて沿岸域では、夏季の表層に高温・低塩分水が広がっている。

東岸側ら河川流量はそう多くないので、これらの起源のみではこの分布は説明しがたく、湾西北部の低塩分水の影響がうかがわれる。

事実、風が弱い期間の湾奥部の平均流は時計まわりとなっていた(19)。

また夏の河川流量を与えて、風無しの条件で数値計算した結果でも、上層に時計まわりの環流が現れた(30)。

以上のことから、暖候期の密度流は上層において時計まわりの環流を形成していると考えられる。

さらにこの数値計算によると、東京湾中央部は沈降域となっていた。

|

図5-10 東京湾の一ヵ月間の平均流(太い矢、cm/s)と

毎時の恒流(25時間移動平均)の流向頻度分布(11)

上段は冬(1月~2月)、下段は夏(7月~8月)。

左は上層(海面下3m)、右は下層(海底上5m)

|

図5-11 東京湾の四測点の恒流(18)

1988年11月13日~12月24日

|

これは東京湾の底質分布や貧酸素水塊の形成に、密接に関係しているとみなされる(30)。

密度流の存在は、特に湾口部において顕著に認められる。

図5-10の恒流図に示したように、冬も夏も湾口西側には上層流出、下層流入の流系となっていて密度流の性格が強い。

ただしこれは、季節風による吹送流の鉛直循環と、冬は強めあい、夏は弱めあう向きである。

それゆえ、河川流量の多いわりには、夏の鉛直循環は強まっていない。

なお図5-11のB点の底層の流れ、およびC、D点の表層の流れが、冬季の密度流の存在を支持していることは、すでに述べたことである。

ところで成層場のに擾乱では、海水は密度が異なる別の海水のなかを動くので、浮力を受けて見かけ上、重力が小さくなったような振舞いをする。

従って、擾乱の動きも鈍く、その時間スケールも長くなる。

コリオリの力は時間が長くなると効果をあらわすので、成層に起因する流れはコリオリの力を受けやすい。

このことは擾乱の規模が小さくても、この力が重要なことを示している。

コリオリの力は北半球では、運動方向の右方向に働くので、上に述べた湾口部上層の流出流が、夏冬とも西岸惻に偏っていることをうまく説明してくれる。

湾口部だけでなく湾内部の西岸ぞいに低塩分水が南下しているのにも、この効果が考えられる。

ただし夏季の湾内に見られる時計まわりの密度流は、地形その他の要因が加わったためと思われるが、解析はまだなされていない。

5-9 湧昇と沿岸フロント top

前の三つの節では流れの素過程に注目して、これらが東京湾でどのように現れているかを見てきた。

本節ではこれらが複合した夏と冬の特徴的な二つの現象について考察する。

一つは夏季の汾昇で、東京湾の特異な海洋汚染「青潮」の直接的誘引となるものである。

それゆえ湧昇過程の理解は、青潮の解明にとってきわめて重要である。

つぎの沿岸フロントは、寒候期の湾口付近に発生して、湾口における海水交換や物質循環に密接にかかわっていると思われる。

a 湧昇

5-7節の吹送流で、風が岸に向かって吹けば岸の付近で沈降する鉛直循環が、沖に向かって吹けば逆の循環となって湧昇がおこることを述べた。

従って沖に向けて吹く風と直交している海岸でもっとも湧昇が強いことになる。

しかし密度成層をしている海に、風がある時間吹きつづけると、湧昇の状況は著しく様相を異にする。

その実例をつぎに見てみよう。

夏には東京湾では南寄りの風がおおいが、ときに北寄りの風が吹く。

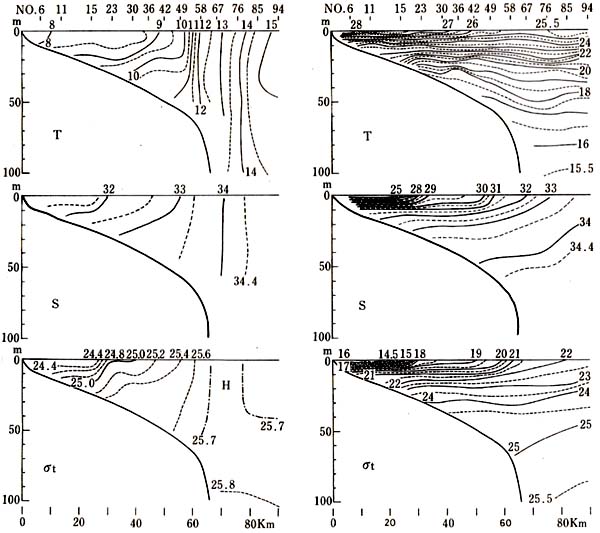

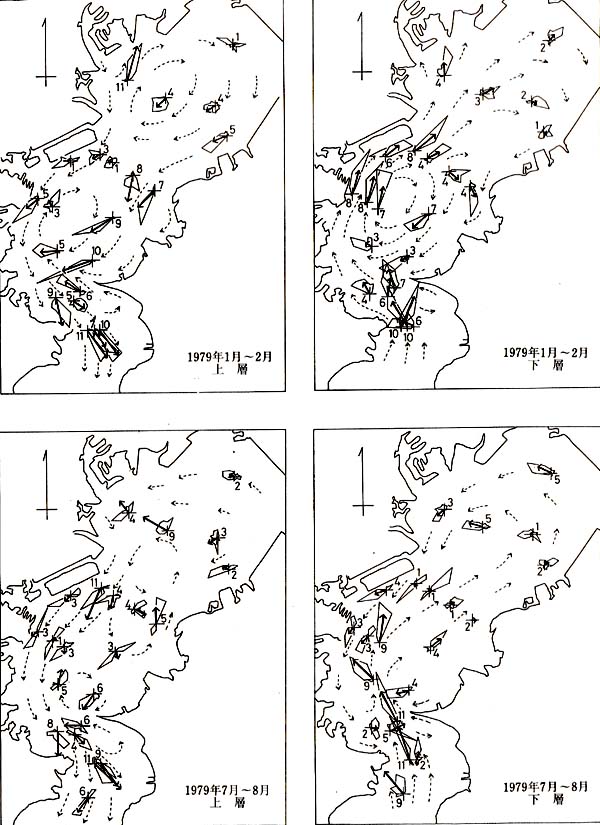

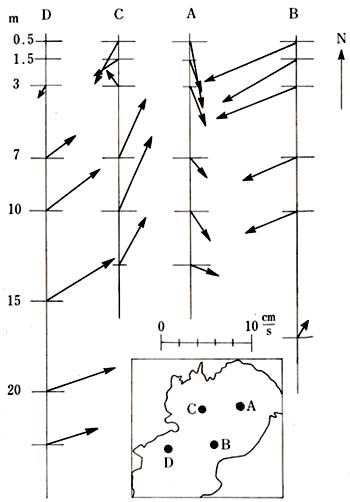

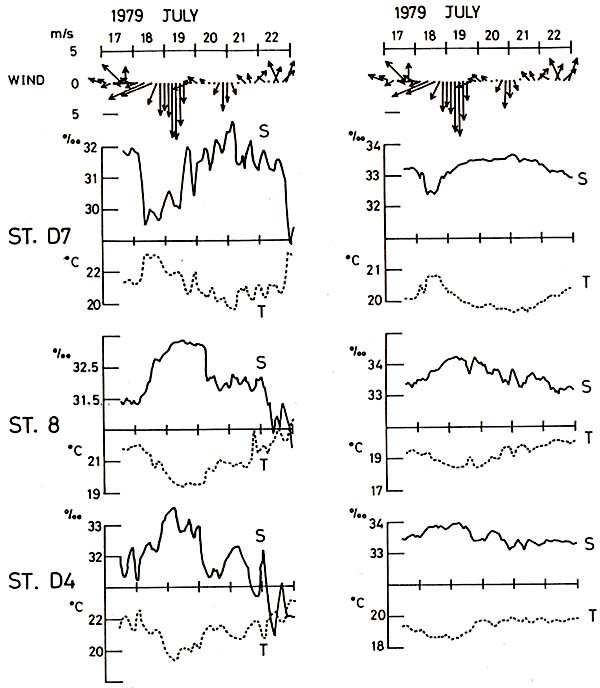

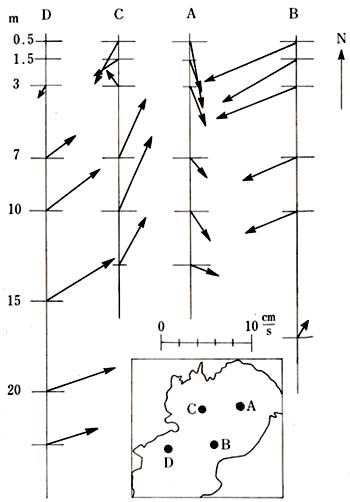

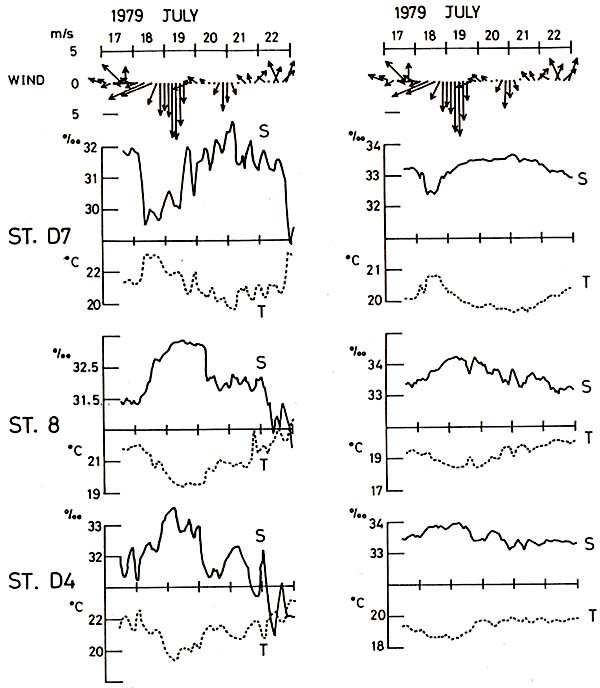

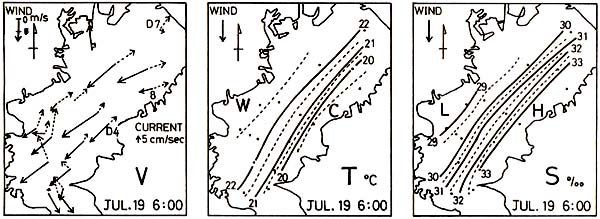

この時の海況と流れの変化の例を図5-14と図5-15に示す(23)。

図5-14は三測点(湾奥にSt. D7、東岸寄りにSt. 8とD4、位置は図5-15の左図を参照)における水温と塩分の時間変化を示し、図5-15は流れがもっとも発達したころの流れ、水温、塩分の水平分布を表わしている。

風は図5-14の上段に描いてあるが、7月18日早朝に南寄りの風から北東の風に変わった。

その後、北風となって19日夕刻まで継続し、それまでに北寄りの風が約一日半吹きつづいた。

19日午前がもっとも風が強く、最大約10m/sになっている。

北風ののち、ほぼ一日間弱い南風となったが、さらにその後、一日問近く前回上り弱い北風が吹いた。

18日午前に北寄りの風に変わるとともに、しだいに上層流出、下層流入の流れに転じるが、この流系は著しく発達する。

図5-15の流速分布はその最盛期のころの流れを示しているが、20~30cm/sの強い流れが東京湾の上層全体をおおって湾口に向かっている。

一方、下層の海水は10~15cm/s程度の大きさで、湾奥に向かっていっせいに流れこんでいる。

このように湾全面にわたって発達した上層流出、下層流入の流系は、海底地形の効果が強い寒候季には見い出しにくいもので、暖候季の成層効果が顕著に現れている。

この著しく発達しか循環に伴って、湾奥の沿岸では低温・高塩分の下層水の湧昇が活発になって、周辺にくらべて水温の低下、塩分の増大は著しいであるうと推測される。

ところが不思議なことに、図5-15の水温と塩分の水平分布を見れば、湾奥部における水温の低下、塩分の増大はそれほどではなく、もっとも顕著な湧昇は千葉から富津岬までの西岸ぞいに幅せまく出現している。

そこで水温と塩分の時間変化を図5-14で見ると、湾奥のSt.D7では風の最盛期には、上層の水温低下と塩分上昇はまだわずかである。

この測点で上層の水温がもっとも低く、塩分がもっとも高くなるのは、風の最盛期より一日半も遅れたのちである。

一方東岸ぞいの測点St. 8とD4では、北風が吹き始めるとともに水温と塩分は急激に変化して、水温最低と塩分最高は風がもっとも強いころに起きている。

風が弱まるとともに水温と塩分は元にもどってゆく。

なぜこのような現象が生ずるのであろうか(31)。

これは地球が自転しているためである。

5-8節で成層流休中の擾乱は、規模が小さくても自転によるコリオリの力の効果が大きいと述べた。

いま岸が無い広い海で、一様に風が吹いて定常な流れができている場合を考える。 |

図5-14 横浜の風(最上段)と三測点の湧昇(23)。

上層(左)と下層(右)における水温(T)と塩分(S)の時間変化。

測点位置は図5-15の左の図にしめされている。

図5-15 東京湾成層期に北風が吹く場合の恒流(左、実線は上層、破線は下層)、

水温(中)と塩分(右)の水平分布(1979年7月19日6時)(23)

|

海底摩擦は小さいとして無視すると、海面から海底におよぶ水柱全体としては、風の力とコリオリの力が釣り合っていなければならない。

それゆえコリオリの力は風と逆の方向を向くこの力は運動の右方向に働いているので、運動の方向は風の右方向になっている。

かくして深さ方向に流れは変化をしているが、海面から海底にいたる水村全体としては海水は風の方向ではなくて、風の右方向に動くという一見奇妙なことが起こることになる。

この風の右方に向かっての水柱全体としての海水の勣きを、エクマンの質量輸送という。

ところでこの風の作用がおよぶおおよその深さは、密度成層をして安定性の強い夏には、風のかき交ぜ作用が弱いので、内湾の沿岸では意外に小さい。

この深さをエクマン層の深さというが、数メートルから十数メートルという程度であって、躍層の深さと同程度である。

前のほうで海底摩擦を無視してエクマンの質量輸送を説明したが、躍層より深い海底の影響を無視しても、あまり問題にはならない。

つぎに直線状の海岸をもつ海で、一様な風が陸岸を左に見て、それに平行に吹いている場合を考えるエクマンの質量輸送のため、エクマン層にあたる上層の海水は岸の方から沖の方に、次々と移動してゆく。

これを補うため、下層の方から低温で高塩分の海水がうえの方に上がってくる。

これが湧昇である。

湧昇域の幅は成層した海の特徴的な水平スケールであるロスビーの内部変形半径の程度である。

この大きさは内湾では2、3km程度から10kmぐらいと考えられる。

自転車は止まれば立つことができずに、倒れて横になるが、回転して動いていれば、立っていることができる。

これと同様に、海のなかに周囲より重い海水が存在すると、重力はこれを横にひろげるように働くが、地球回転から生れたコリオリの力は、この海水を鉛直に維持するように働く。

この重力とコリオリの力の作用が均衡する水平スケールがロスビーの内部変形半径であって、周囲より重い湧昇水が存在しうる範囲、すなわち湧昇域の幅はこの変形半径の程度になる。

このために北東ないし北の風が吹きつづいているときには、図5-15に示すように、風の左手にあたる千葉から富津岬までの東岸ぞいの幅が狭く長く伸びた海域に湧昇が発生することになる。

その幅は数キロメートルの程度で、ロスビーの内部変形半径の大きさとだいたい同じである。

湧昇域の端は、水温・塩分の変化が大きくてフロント状になっていて、理論に合致する湧昇速度を見積ると、10.2cm/sのオーダであって、やはり理論から予想される値になっている。

水温、塩分の等値線は東岸に平行に、湾の主軸方向に走っている。

湾の西半分では、水温、塩分の分布は一様に近づき、西岸域はエクマン輸送で運ばれてきた海水が堆積し、高温、低塩分帯となっている。

つぎには、湾奥(St. D7)ではなぜ、それから一日半近くも遅れて、水温が最低で塩分か最高になるか、すなわち湧昇がもっとも顕著であるかが問題になる。

これについての解析はまだ十分ではないが、これは内部ケルビン波の伝播に伴うものと考えている。

すなわち北寄りの風が最盛期をすぎると、東岸ぞいに生じた海洋擾乱(湧昇)は、波動となって他の場所に伝わってゆく。

コリオリの力が作用する場合には、この擾乱は岸を右手に見て、岸に平行に進行し、これの波高は岸のところでもっとも大きく、沖に向けて急激に減衰する。

この場合にも、岸からの距離がロスビーの内部変形半径より大きくなると、この波はきわめて微弱になる。

この波は内部ケルビン波とよばれるもので、鉛直方向の運動は躍層付近でもっともはげしい。

伝播速度は成層状態々水深で異なるが、いまの場合20 cm/s~30 cm/s の程度と推測される。

一日半の間には20数kmから40km程度を進んだことになり、湾奥部の湧昇の遅れをだいたい説明してくれる。

なおここで十分注意しなければならないのは、風波がそうであるように、湾奥部には擾乱が伝わってきたのであって、東岸側の海水が直接に流れてきたのではないことである。

湾奥部の湧川ま、海中の波の山の到着に対応して、下層の水が盛りあがってきたことによるものである。

この下層の水が無酸素に近い海域から流れこんでいるのであれば、表面に出てきたとき青潮を生じ海洋生物に大きな打撃をあたえることになる。

この青潮現象については、『東京湾シリーズ』の別のところで記述があるはずであるが、現地調査によると、顕苦な吉潮は北寄りの風が、1~2日以上継続したのちに発生することが多いようである(24)。

また船橋沖での別の観測によると、青潮発生区域が東から西に移動する状況も推察される。

これらのことは、上記の湧昇の発生と伝播についての考えを、支持しているように思われる。

さらに図5-14には、20日夜半の弱い北風による湧昇の発生も認められる。

ただし青潮がいつもこのような機構による湧昇に伴って発生しているか否かについては、観測例が乏しいので明らかでなく、今後この種の観測の積み重ねが必要である。

特に風が湾の主軸方向より偏った場合の検討が望まれる。

口絵(グラビア)に異なる状況の青潮を二例示しておく。

最近、松山らが東京湾の湧昇の発生と伝播に関する数値実験をおこなったところ、うえに述べたこととほとんど同じ過程で、この現象が進行していることが分かった(29)。

彼等はまた初秋の方が盛夏よりも、湧昇が大きくなり、また北偏風の回数が多くなるので、湧昇が起こりやすいと述べている。

それゆえこの過程が正しいとすれば、風と湾奥部の湧昇との時間差から、青潮の予測にも利用できるであろう。

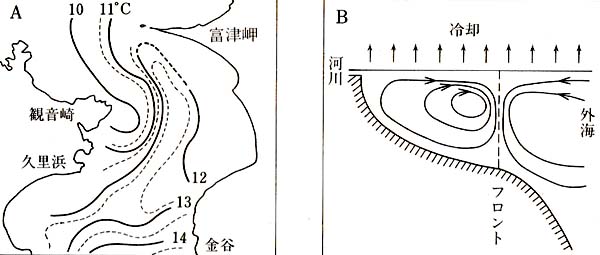

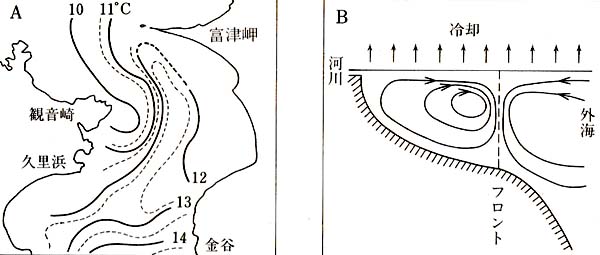

b 沿岸フロント

寒候期には、内湾水と外洋水が接触する湾口付近は、水温や塩分の変化は急激である。

図5-8や図5-9における湾口部の変化は長期間の平均であるから平滑化されているが、実際にはもっと急でフロント構造をなしている。

図5-16Aは 1976年2月における湾口部の表面水温の観測例である。

水温の勾配の急な帯状のフロントが、久里浜沖から富津岬にかけて伸びているのが認められる。

よく冷やされた低温の内湾水は、この沿岸フロントの西側で、神奈川県ぞいに流出しているようである。

また高温の外洋水はフロントの東側で、湾内に突っこんでいるように見える。

このような水温分布は、前に示した冬季の恆流の分布とよく適合している。

このフロントを横ぎる方向の温度勾配は、1.5 kmで2℃であって、それほど顕著ではない。

一方、翌1977年2月に同じ海域の一測点で連続観測をしたところ、8分間に5℃の温度変化が見られて、顕著な水温勾配がしのばれた。

沿岸フロントは熱映像写真によって明暸にとらえることができる。

断片的に得られた海洋観測資料や熱映像写真から判断して、沿岸フロントは常に一定して存在しているのではなく、移動をし、形状を変え、盛衰を繰返しているようであるが、詳細は分っていない。

フロントの挙動は、黒潮の変動やはげしい気象擾乱の影響を強くうけるものと思われる。

このフロントの理解は、寒候期の湾口付近における湾内外の水の輸送と交換の過程を知るうえに、また海洋環境にかんする種々のシミュレーションにおいて、適切な境界条件を設定して結果の信頼度を高めるためにも必要と考えられる。

沿岸フロントの発生機構はおおよそつぎのように考えられている。

図5-16B に示すように、寒候期の海は海面がはげしく冷やされている。

一方湾奥では河川水が流入し、湾外には暖かい外洋水がある。

軽い河川水は表層を外にむけて進むが冷やされてしだいに重くなって沈み、図においては右まわりの鉛直循環が現れる。

外海側の海水は沖から熱の供給を受けていて、また海面冷却による冷えかたも、浅い湾内部よりも弱い。

それゆえ、外海側の水よりも内湾側の水が重くなって、湾口から外にかけて図工で左まわりの鉛直循環ができる。

方向反対の二つの循環が接する湾口付近に、沿岸フロンIヽが形成される。

フロントの陸側の海水は低温、イ氏塩分であり、海側の海水は高温、高塩分であって、フロントのところで水温と塩分の変化はきわめて急である。

しかし水温と塩分か相補うため、密度の不連続は現れずに一様性が強い。

むしろ図5-8の密度分布に示すように、フロントのところで極大が見られる。

これはフロントに向かって海水が表層をすすむにつれて冷却が進むことのほかに、キャベリングの効果* も寄与していると思われる。

* 海水の物性として、水温と塩分がちがって密度が同じ海水が混合すると、もとの海水よりも密度がやや大きくなる。これをキャペリングの効果という。

また等温線は表層で密巣し、下層でひろがる傾向が見られる。

これらのことからフロントに集まった海水は沈降し、二部は湾内に戻り、一部は外海へと流れてゆくものとみなされる。

内湾性の海水が、奸海側の循環の下縁と思われる部分で外海へ伸びている状況乱観洲から摧側される。

前に1976年よりも1977年の方がフロントにおける温度勾配が強かったと述べたが、冷却の強さを見積ると、やはり1977年の方が強かった。

この結果は上記の理論を支持していると考えられる。

なお上の考察は、湾の主軸に平行な縱断面についてなされたが、実際には横断面方向にも大きな変化がある。

図5-16Aに示すように、フロントは湾の主軸にたいして斜めに走っていて、その西側が内湾性の、側が外洋性の水となっている。

この非対称性にはコリオリの力が影響をしている。

なお湾の東岸ぞいにも洽岸水が存在して、その沖側の外洋性の水との間にやはりフロント東を形成する。

ただし東岸側の沿岸本は、西岸側の沿岸水よりも内湾性か弱いので、東側のフロントは西側のフロントより弱い。

沿岸フロントを伴うこの循環系は、熱と塩分の加入(正負を含む)によるものであるから、一種の熱塩循環と考えられる。

最近、このフロントについての詳しい解析、および化学・生物過程との関係について、有益な成書が出版された(32)。 |

図15-16 A:沿岸フロント、1976年2月22日の表面水温分布

B:沿岸フロントと熱塩循環の模式図

|

5-10 海水交換 top

東京湾の水の入れ替わりの早さや、汚濁負荷の量が変かったときの濃度変化などを理解するには、湾の本と外海の水との交換の大きさを知ることが必要である。

これにはうえに調べた流れの知識だけでは十分でない。

たとえば上げ潮で流入した海水が、つぎの下げ潮でそのまま外にでてゆけば、海水の交換はおこらない。

湾内の水と流入した海水の混合が必要になる。

ここでは混合拡散の過程については触れず、その結果生じた海洋要素の分布に基づいて、東京湾のおおよその海水交換の強さを推定した二、三の結果を紹介する。

いま湾口断面における塩分輸送の時間経過を調べると、定常な場合には上げ潮と下げ潮で総朧送量は同じであるが、湾内における混合拡散の結果、でる場合は入る場合の単なる逆の繰返しにはならない。

入ったものの一部はそのまま湾内に残り、その代わりに以前になかに留まっていたものが出てゆく。

また入るときの径路と違った径路をとおって出てゆく。

それゆえ断面内の流れと塩分の分布を、複数の潮汐周期にわたって観測し、それを適当な考えのもとに解析すると、湾口をはさむ湾内外の水が一潮周期の間に交換した海水量を知ることができる。

この交換量が一潮時に一方向(たとえば流入の方向)に通過した海水量に占める割合を海水交換率という。

観音崎と富津岬の間の断面でこのような観測と解析をおこなった結果によると、上記の海水交換率は8%(2月)と10%(3月)であったと報告されている(25)。

この時潮差はそれぞれ1.3mと1.5mであった。

しかし交換率の差をそのまま潮汐の違いのみに帰すのは早計すぎる。

すなわち、観測の精度とともに、循環流の強弱を考えねばならない。

たとえば冬季、大潮のときには鉛直混合が強まるため、小潮のときより重力循環が弱まることを示唆するような事例も見い出されている。

また湾口断面における塩分輸送には、潮流よりも恒流の方が重要であり、恒流のなかでは水平循環より鉛直循環が重要であるとの結果も得られている(26)。

一方において、塩分の分布が分っていると、海域を適当なボックスに分けて、ボックス間の海水交換の量を推定することができる。

それには塩分分布と淡水供給量をもとに、交換量を未知数にして、塩分と流量について保存の式を各ボックスごとにつくり、連立させて解けばよい。

この交換量でボックスの海水量を割れば、交換の時間に関係した一つの時間スケールτ(タウ)が得られる。

この時間は厳密な意味での滞留時間とは異なる。

滞留時間は、ある海域に加えられたひとかたまりの物質の各部分が、その海域に留まっていた時間の平均で、何を対象物質にするか、また物質が加わる場所によっても異なる。

ただし、いつも濃度が海域内で一様になるという完全混合の場合には、保存物質にたいして皆、同じ値になる。

完全混合を仮定したとき、上記の時間スケールτは、滞留時間を近似すると考えられる。

なお完全混合を仮定すると、湾口観測で求めた前述の海水交換率から推測される滞留時間は、2月が2.3ヵ月、3月が1.7ヵ月になる。

さて東京湾を外海を含めて四つのボックスに分け(図5-17A)、各ボックス間の海水交換量や、各ボックスの滞留時間の月ごとの値が、上記の方法と仮定で求められている(27)。

図11-17Bには、狭義の東京湾(ボックス1と2を合わせたもの)における滞留時間の年変化が示してある。

最大時間は1~2月の3.5ヵ月、最小時間は9~10月の0.8ヵ月であり、年平均は1.6ヵ月である。

2~2月の値は2.65ヵ月となっていて、前記の海水交換率から椎測した値とそれはどちがっていない。

全体として冬に長く、夏から秋にかけて短い。

滞留時間が短いということは、海水交換が活発であることを意味する。

成層が強く安定しているように見える時期が、そうでない時期よりも交換が活発であるというのは、一見奇妙に見える。

しかし、この傾向は他の海域でも認められる。

すなわち伊勢・三河湾では交換は8月に最大で1月に最小(27)、豊後水道では9・10月に最大で1月に最小(柳、1982)、明石海峡では夏に最大、紀淡海峡では春に最大で冬に最小(柳、1986)となっている。

東京湾でもっとも交換のよい9月は、図5-1に示すように淡水供拾はがもっとも多い月である。

淡水供給がおおいと、湾内外の密度差が大きくなり、重力循環、すなわち密度流が発達して海水交換が活発であると判断される。

一方、1月は淡水供給がもっとも少ない時期で、密度流も弱いであろう。

ただし他の循環流も存在するので、それらも含めて考えねばならない。

またここで用いたボックスモデルは、深さ方向に一様で、かつ完全混合を仮定しているので、成層状態のときにこの取扱いが許されるかどうかは問題である。

そこで5~6月の滞留時間を、二層モデルで求めた例で見ると、塩分収支で求めた場合も、熱収支で求めた場合も、ともに1.3ヵ月を与えていて(27)、

一層モデルで求めた1.1ヵ月(図5-17B)に近い。

このことから、一層モデルで得た値も全く不合理ではなく、一応の見当をあたえるものと思われる。

従って鉛直的には問題を残すものの、成層期の内湾は一般に考えられているほど停滞はしていなくて、湾内外の海水交換は相当に活発であると考えられる。

これは完全に閉鎖された湖沼と大きく異なる点である。

図5-6に示す月平均の怛流にも、夏と冬で大きさに相違は認めがたい。

図5-15の左側に示す流系を見ても、成層期における水の動きの活発さは認められる。

ただし、鉛直方向の混合が弱いこと、および生物的・化学的過程が特に活発であるため、暖候期に汚染がはげしくなるのであろう。

同様に伊勢・三河湾の滞留時間を求めると、0.5~1.0ヵ月の間を変動し、年平均は0.7ヵ月であった(27)。

東京湾の年平均値1.6ヵ月は伊勢・三河湾の年平均値の二倍以上にも達している。

ここに東京湾の閉鎖性の強さを量的に知ることができる。

図5-17のCは保存性物質をボックス1に瞬間放出した場合、Dはボックス2に瞬間放出した場合の、各ボックスにおける濃度(初期濃度にたいする相対値 C/Co)の時間変化を描いたものである。*

* 滞留時間をτ(タウ)とした時、海域に加えられた物質の濃度変化はC/Co=exp(-t/τ)で与えられる。

t=τ時間後には初期貔度の1/eに、2.3τ後には1/10に、4.6τ後には1/100になる。

交換の強さは年平均を用いている。

湾内(ボックス1、

2)と浦賀水道(ボックス3)の間に、顕著な濃度差があって、湾口狭窄部の閉鎖性への効果を明確に知ることができる。

ボックス1と2の間の交換は良好であり、初期濃度の1/10になるのに100日程度を要することになる。

なおボックス2に放出した場合に(D図)、最初はボックス2が1より濃度が高いが、半月以後は放出ボックスよりも、その奥に位置するボックスの方が濃度が高くなっている。

湾口に近い地点で放出しても、その影響が湾奥部の方により強く残ることに注目する必要がある。

ここでは海域内における完全混合を仮定しているが、実際にはそうとは限らない。

またこのモデルで得た滞留時間は近似的なもので、厳密な意味での滞留時間ではない。

本節の結果は、東京湾の海水交換の強さについて、おおよその目安を与えるものと考えねばならない。

そうであっても、東京湾の閉鎖性の強さは明確に知ることができたと思う。

それゆえ汚濁に弱いこの海湾の利用と開発には、特別の注意と配慮が必要である。

なお、いままで月平均としての海水交換を考えたが、その中身は図5-15の流況図からも想像されるように、実は個々のイベント(たとえば気象擾乱、黒潮の変動、洪水など)による短時間の海水交換が重要であるように思われる(22)。

これらの役割を明らかにすることが、今後必要であろう。

海洋環境にかんする各種のシミュレーションも、物理過程の理解を深め、それを適当な形で取入れることが、精度を高めるうえで大切と思われる。 |

図5-17 A : ボックスの区分、

B:東京湾の月ごとの滞留時間の年変化、

C:ボックス1に瞬間敖出した場合の濃度変化(相対値、C0は初期濃度)、

D:ボックス2に瞬間放出した場合(27)

|

s 参考文献 top

top

**************************************** |