|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

第二章 東京湾湾底と周辺地域の第三紀層および第四紀層

2-1 関東平野における東京湾の位置

top

a 東京湾の位置と形

東京湾は三浦半島と房総半島の先端から浦賀水道をとおり、北に向かって湾入してゆく。

この水道の幅はせまいところで6kmほどだが、富津岬から北ではよくなり、北東に向きをかえてさらに奥深く入りこむ。

人工衛星ランドサットから見た関東地方の映像をながめていると、その形はあたかも巨大な蚕(かいこ)が関東平野という大きな桑の葉を食んだ跡のように見える。

東京湾はなぜこのような形をしているのだろうか。

浦賀水道は三浦半島の大楠山・武山から房総半島の鋸山・嶺岡山へと東西につらなる障壁を、南北に切りひらいた水道である。

東京湾の湾口は平野が広がる東方の九十九里海岸のほうにあってもよきそうなのに、なぜ障害のある南に開かれたのだろうか。

実は東京湾の形や湾口の位置は、東京湾を含む関東平野の地下深くにある基盤の形態や地下を構成する地質とその構造、これらが成立してくる平野の生いたちと深くかかわっている。

関東平野一帯には、かつて古東京湾という大きな湾が広がっており、様々な地史学的な背景のもとに現在の東京湾ができあがってきたのである。

東京湾の位置や形にまつわる謎をとく鍵は、関東平野の生いたちのなかにある。

本章では比較的よく分かっている新第三紀(約2400万年前)以降から第四紀の後期までを対象に、関東平野と東京湾の成りたちについて振り返ったみることにする。

|

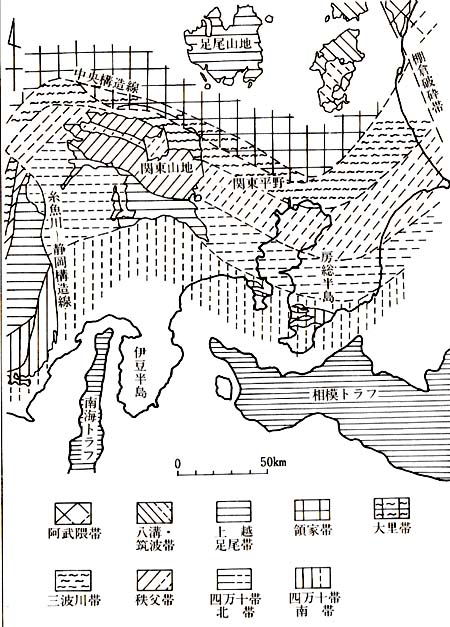

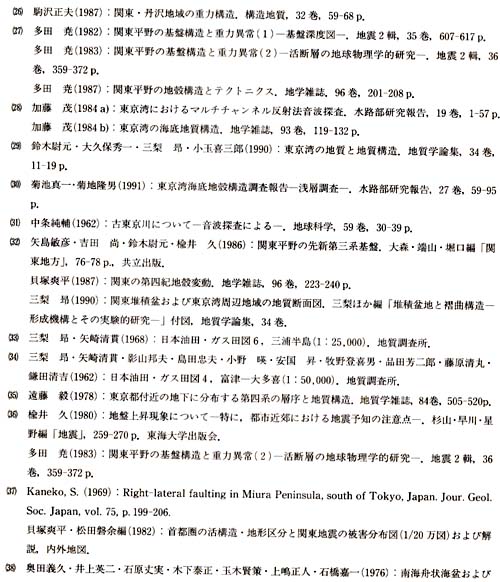

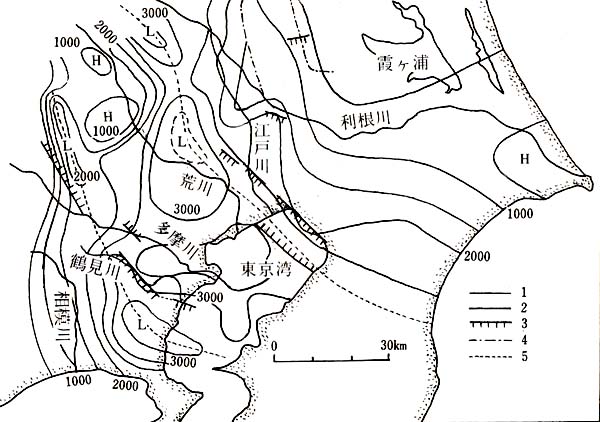

図2-1 関東の基盤岩(占期岩類)の構造概念図

破線部は地下に埋没している推定部分

(矢島ほか、1986(1)による)

|

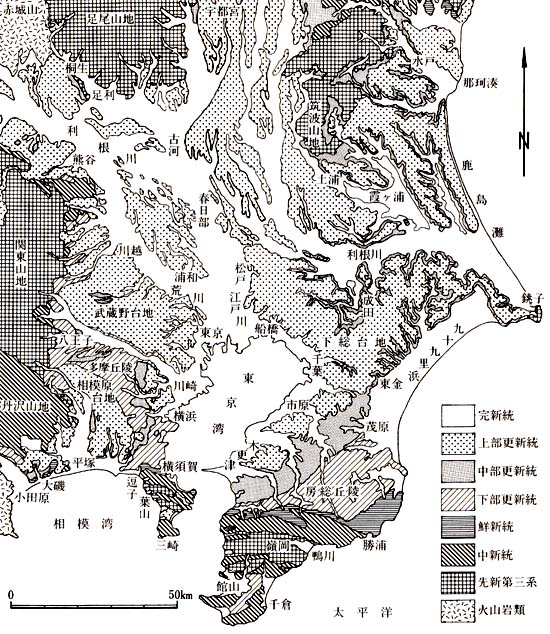

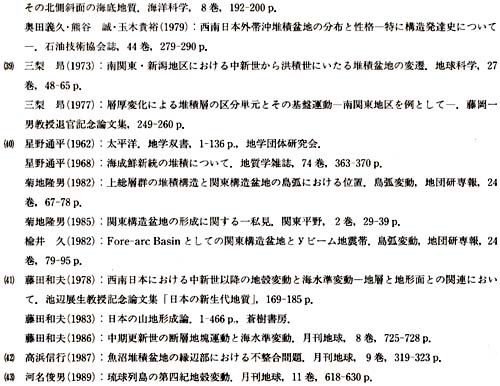

図2-2 関東平野の地質図

(水収支グループ・楡井、1987(3)による)

|

b 関東平野の地質のあらまし

関東平野の西には関東山地、北には足尾山地や八溝山地などの、古期岩類(古生代・中生代の堆積岩・火成岩・変成岩など)からなる山々がつらなっている。

また東の銚子半島犬㈹崎には中生代白亜紀の堆積岩、南の房総半島南部の嶺岡山地には古第三紀の岩石が分布する。

関東平野は古期岩類によって四方をかこまれているのである。古期岩類はまた平野の地下深部にも分布して基盤を構成する(図2-1)(1)。

基盤を多い平野を埋積するのが新生代(新第三紀・第四紀)の地層群で、厚いところでは3500m以上にも達する。基盤のもっとも深い部分は平野中央部のやや南、東京湾の北部にあり、周囲がしだいに浅くなる巨大なお盆を形づくる。

このような基盤の盆状構造のために、平野の周辺部に分有する地層は中心に向かって傾いている。

関東平野が関東構造盆地(2)とよばれる由縁はこのような地質構造にある(図2-2)(3)。

ところで、房総半島の地質構造が東京湾や関東平野の中心に向かって傾いているため、この地域では地下に埋没してゆく地層の有様を目のあたりにすることができる。

湾底や平野の地下地質を知るには、まず房総半島の地質をくわしく調べることが早道である。

24-13

房総半島の地質にかんする研究は多く、分野から見ても、層序学・堆積学・古生物学・構造地質学・地層年代学・古地磁気学ときわめて多面的である。

本邦の平野のなかでも房総半島はこの時代の海成層の発達がもっともよく、東京の近郊ということもあって、古くから多くの研究者の目を惹きつけてきた。

あわせて、石油・天然ガスや地下水など資源探査の面からの社会的な要求が、これらの研究にさらに拍車をかけてきたのである。

近年、平野の地下ではフィリピン海プレートと太平洋プレートがともに沈みこんでいる。

あるいは関東平野は第四紀に深海から隆起してきた前弧海盆であるなど、平野の成因にかんするいくつかの意見がだされている。

関東平野は全地球的な観点からもきわめて特異な存在であり、いまや房総半島の地質は世界的にも注目を集めているのである。

房総半島とともに、東京湾西方の多摩丘陵にも同時代の地層が分布している。

ここはまた、関東ローム層研究など近年の第四紀学発展の基礎ともなった研究の発祥の地でもあり、編年の鍵ともなる火山灰層の分布も広い。

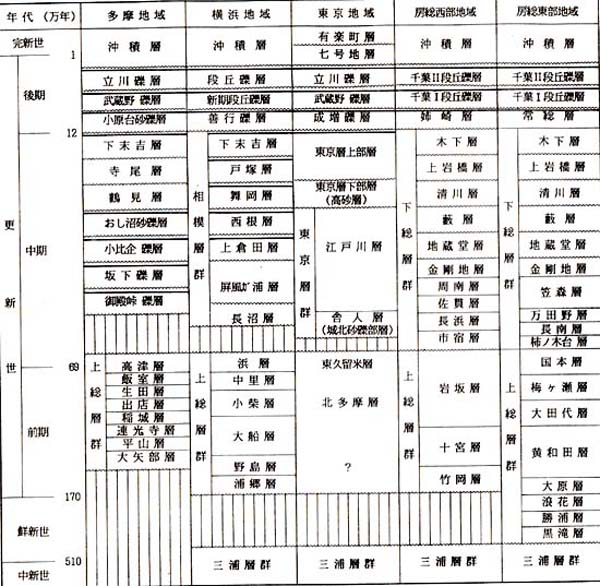

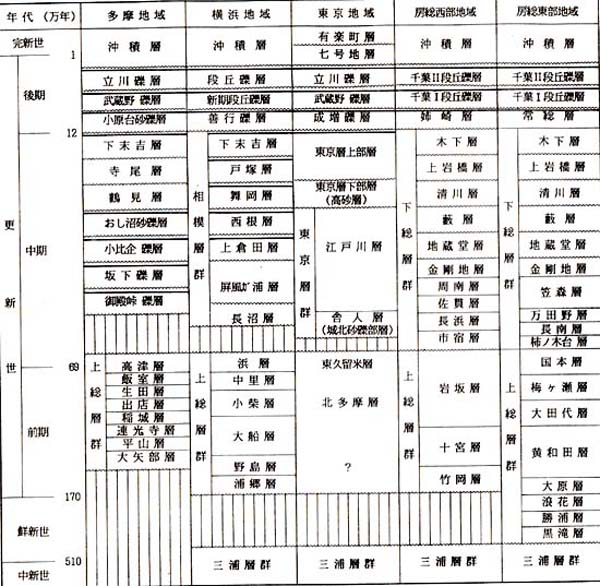

これら東京湾をとりまく地域の地質は、従来の研究に基づくとおおよそ表2-l(4)のように区分される。

次節ではこれらの地層群について紹介しよう。 |

表2-1 東京湾周辺地域の地質層序表

|

2-2 東京湾周辺地域の第三紀層・第四紀層

top

a 房総・三浦半島の第三紀層――三浦層群

関東平野の基盤をなす岩石の一部が、房総半島南部の嶺岡山系に分布する。

この岩石は古第三紀の嶺岡層群とこのなかに貫入してきた玄武岩や蛇紋岩などで、地表にあらわれたお盆"の南の縁にあたる。

この盆地の縁に接するもっとも古い地層は、鴨川から内房の保田にかけて分布する前期中新世の保出層群および三浦半島の葉山層群で、いずれも固結がすすんだ堆積岩である。 これらの古期岩類や古い地層群がつくる房総半島から三浦半島にかけて東西につらなる山稜は、嶺岡一葉山隆起帯の名でよばれている。 本来なら地下深部に存在するはずの岩石が、はげしい褶曲や断層により地表にまで押しあげられたのである。

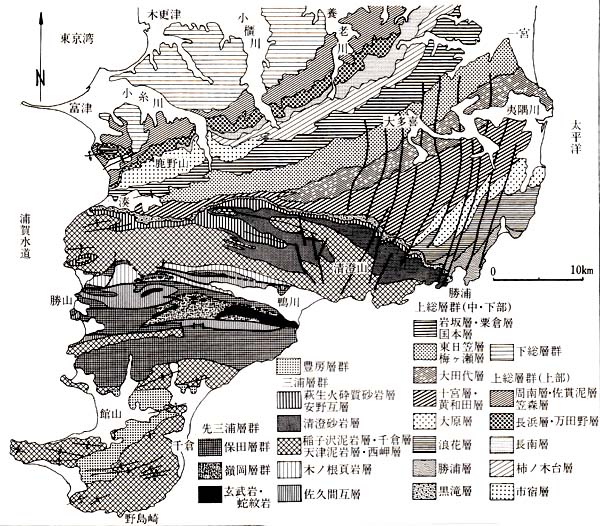

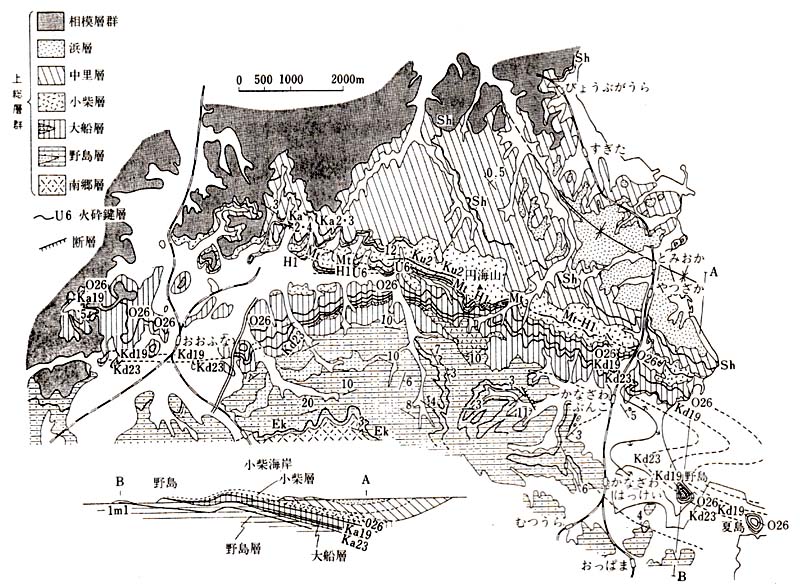

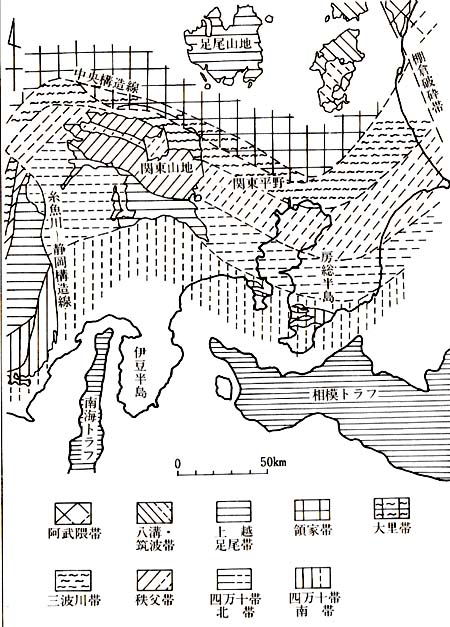

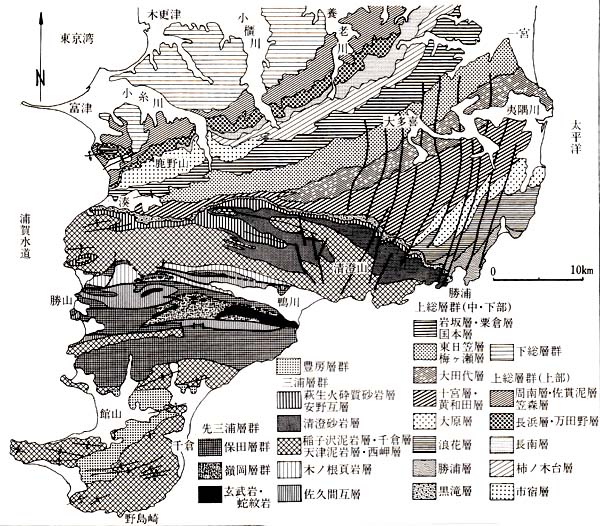

保田・葉山層群のうえに重なるのは、第三紀中期中新世から前期鮮新世の三浦層群で、暖流下の浅海底に堆積した礫岩・凝灰岩などを伴うやや固結のすすんだ砂岩泥岩の互層からなる地層群である(図2-3)(5)。

房総半島では嶺岡―葉山隆起帯の南側と北側に接して分布するが、おもな分布域は北側にある。

ここでは南北約8km、東西約40kmの地域に帯状に分布し、東西方向に伸びる背斜・向斜が繰返す褶曲構造を見せている。

なかでも顕苦な背斜構造が清澄山付近にあり、褶曲の程度は西側ほど著しい。背斜軸をはさんだ両翼で地層の厚さを比較すると、三浦層群は軸の南側で厚く、上位の上総層群では北側に厚くなっている。

このことは三浦層群の堆積が褶曲構造の形成ともかかわっていたことを示している(6)。

三浦層群の構造には、東西にはしる褶曲軸がわずかに西方に傾いている様子が認められる。

|

図2-3 房総半島の地質図(三梨ほか、1962(5)より)

|

後述のように上総層群の構造からも判断されるが、三浦層群の構造をきめた東西方向の隆起運動が、上総層群堆積後の中期更新世には北東一南西方向の運動にかわり、著しい隆起とともに北西へ傾いたことを暗示する。

房総半島の東部に生じた北東一南西の隆起帯は、鹿島一房総隆起帯(7)とよばれている。

房総半島の三浦層群と同時代の地層は三浦半島にも分布する(図2-2)。

というよりも、地層の名前が示すように、三浦層群の本家は三浦半島で、凝灰質鍵層により房総半島のそれと対比されているのである。

三浦半島では、基盤の葉山層群は逗子・葉山付近から南東方向に伸びる二列の地塁を構成し、三浦屑群はその南側や北側にほぽ同方向の走向をもって分布する。

葉山層群とは一般に断層の関係で接するが、逗子の南方、鐙摺(あぶずり)の海岸では両者の不整合関係(田越川不整合(8))が観察される。

房総半島から三浦半島へとつらなる古期岩類の嶺岡一葉山隆起帯を断ち切って、なぜ東京湾がひらき浦賀水道ができたのだろうか。

地表の地質だけから判断することはむずかしいが、地質図に認められるように、隆起帯をつくる地層群が房総半島では西へ向かう傾向を示すのにたいし、三浦半島ではむしろ東に傾いていること、隆起帯の伸びの方向が浦賀水道を境に南北にずれていることなどは、浦賀水道が単純に削剥だけでできた水路ではないことを暗示する。

後述のように、浦賀水道をとおって南北にはしる大きな断層線があるらしいのである。

b 東京湾周辺地域の下部更新統――上総層群

房総・三浦半島の三浦層群は、不整合関係(黒滝不整合(9))で上総層群におおわれている。

上総層群の堆積した時代は厳密にいえば第三紀の後期鮮新世から第四紀前期・中期更新世にあたるので、見出しのように下部更新統としてひとまとめにしてしまう表現は正確ではない。

しかし、ここでは不整合に挾まれた地層群として一つのまとまりをもっているので、このように扱うことにする。

(a)房総半島中部・東部

上総層群は深海から浅海の海底に堆積した地層群で、層厚のもっとも厚い地域は房総半島中部・東部にあるが、陸域で観察される部分だけでも3000m以上にもなる。

この厚さはこの時代の地層としては本邦でも異例のもので、房総半島を含む関東地方の地理的な位置とともに上総層群が特異な地層であることを示している。

房総半島中部・東部の上総層群はおもに地質調査所の研究者によって調べられ、地層の層相に基づいて、下位から、黒滝層(凝灰質礫岩)・勝浦層(砂岩泥岩互層)・浪花層(泥岩)・大原層(泥勝ち互層)・黄和田層(泥岩)・大田代層(砂岩泥岩互層)・梅ヶ瀬層(砂勝ち互層)・国本層(砂岩泥岩互層、砂質泥岩)・柿ノ木台層(砂質泥岩)・長南層(砂岩泥岩互層)・万田野層(砂礫岩)・笠森層(砂質泥岩、泥質砂岩)などの地層に区分された(図2-3)(5)。

しかし最近の研究では、柿の木台層から笠森層までの地層は上位の下総層群に含めることが提案されている(10)。

これらの地層の名前は、分布の中心であり層相の特徴をもっとも明瞭にあらわす勝浦から大原など、外房の海岸や養老川流域など房総半島中部の地名に由来する。

このうち黒滝層は不整合で三浦層群に接する凝灰質礫岩からなる地層だが、下半部の勝浦層から黄和田層までは、海底の混濁流による堆積物とされる砂質のタービダイトをはさむ深海成のフリッシュ堆積物で、半固結の泥勝ちの砂岩泥岩互層からなる。

一枚の単層の厚さは数十センチから数メートル程度である。

堆積環境は有孔虫化石などから大陸棚斜面に相当する深さ、おそらく500mかそれより深い深海であったろう。

養老川上流の景勝地養老渓谷は、これらの深海から隆起してきた互層を深く下刻して峡谷をつくり、深山の趣をかもして訪れる人の眼を楽しませている。

しかし、養老川中流域に分布する上総層群の上半部になると、砂勝ちの砂岩泥岩互層や砂質泥岩となり、山の尾根の形もまるみをおびてくる。

砂勝ちの地質では表層の水が地中に浸透してしまい、地表の流水の浸食能力が弱まるので地形がなだらかになるのである。

また、地層が砂勝ちになると同時に浅海の貝化石などを含むようになり、上総層群を堆積させた海がしだいに浅くなっていった様子を示している。

上総層群の堆積環境が深海であった時代、また、しだいに浅海化していった時代はいつ頃のことだろうか。

地層の年代を決定する方法として、地層に挟まれる火山灰中の鉱物であるジルコンのフィッショントラック(放射性壊変のさいの傷跡)を計測する測定法があるが、もう一つの重要な年代推定法は堆積岩の古地磁気層序を利用する方法である。

地質時代の古地磁気は正磁極期と逆磁極期とをたびたび繰返していたが、この方法は地層中に保存されている地質時代の残留磁気を精密に測定し、過去における古地磁気の変遷を明らかにしたうえで、国際的に通用している標準的な古地磁気層序と比較して問接的に年代を推定するのである。

これらの方法によれば、上総層群の時代についてはおおよそ次のように考えられている(11)。

たとえば、鮮新世・更新世の境界(約170万年前)がある古地磁気の松山逆磁極期中のオルドヴァイ事件は黄和田層の下部にある。

この層準のフィッショントラック年代としては厂占地磁気層序とも矛盾しない約]90万年前という妥当な測定値がだされている(12)。

また、更新世の前期・中期の境界にあたる松山逆磁極期とブリューヌ正磁極期との境界は約70万年前であり、国本層のなかにあるとされている。

これらの年代測定の結果、上総層群の年代は第三紀末から第四紀更新世の前期と位置づけられる。

ところで、上総層群の一般的な地質構造は北東-南内走向で北西に傾斜し、傾きの程度は南部で約25度、北部で10度前後である。

傾いた地層は地下に埋没し、東京湾北部では上総層群の存在する深さは海面下500mから1900mに達する。

そしてこの付近の地下の上総層群は水溶性天然ガスを含むことが、 1951年東京の江東区大島町で行われた最初の試掘井によって知られたのである。

上総層群中の天然ガスのみなもとは地層堆積時の海中のプランクトンなどの微生物で、ガスを含む水は当時の化石海水である。

元々上総層群がガスを含むことは地表でも観察され、外房の茂原付近では小規模ながらも利用もされていた。

以来、江東区のほか船橋や千葉・茂原などでは地下水を汲みあげるための天然ガス坑井がいたるところに掘削され、天然ガスが多量に生産されるようになった。

しかしながら、過剰な地下水揚水は地層の収縮を引きおこして地盤沈下を発生させ、船橋市ではその沈下量は最盛期の1969年には年間20cmに達したのである。

その後、千葉県による鉱区の買いあげや汲みあげ規制がなされ、ようやく地盤沈下はとまった。

現在では企業と自治体とのあいたで結ばれた地盤沈下防止協定により、ガスの生産を調整する方策がとられている(13)。

(b)房総牛島西部

房総半島の西部、小榿川の流域から東京湾沿岸にかけて分布する上総層群の層相や地質構造は、東部とはやや様子が異なる。

東部地域に分布する勝浦層から黄和田層までの上総層群下半部は西方に向かって急に薄くなり、基底部にある黒滝層に移りかわるために、大田代層から上位の上総層群上半部だけが黒滝層のうえに重なるのである。

しかも、上半部の上総層群も砂や礫を含んだり地層の境界が削剥されたことを示すなど、全体的に浅海の層相(おそらく大陸棚の深さ)にかわっている。

層厚も500~600mで、東部と比較すると5分の1程度しかない。

地層は25度から10度前後で北方に傾斜しているが、鹿野山の南の湊川流域ではゆるやかな褶曲構造を示したり、東京湾岸の磯根崎付近にはドーム状の構造(磯根崎ドーム)があったりする。

|

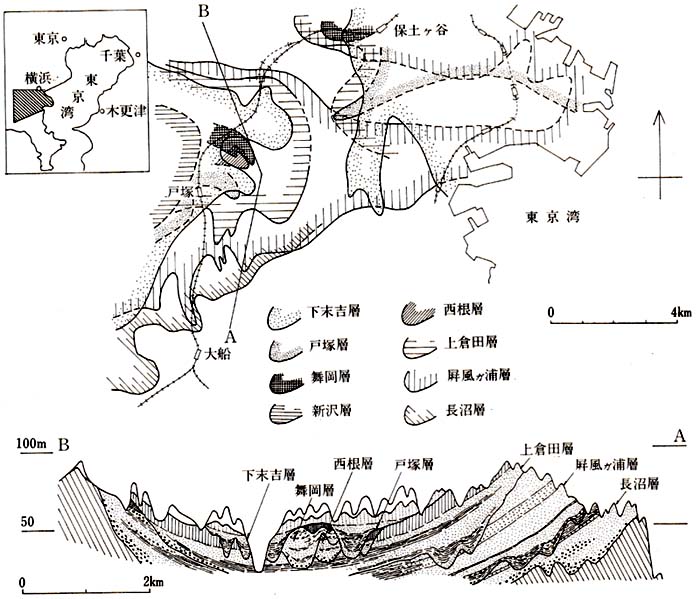

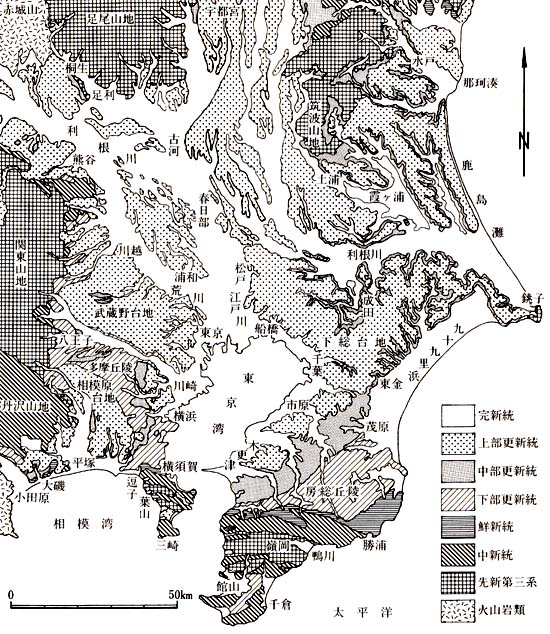

図2-4 横浜南部の地質図(三梨・菊地、1982(14)による)

|

(c)東京湾西部

、三浦半島北部および多摩丘陵 東京湾西方の上総層群の分布地域は二つある。

一つは三浦半島北部から横浜市中部の多摩丘陵南部、もう一つは横浜市北部から西方の多摩丘陵西部である。

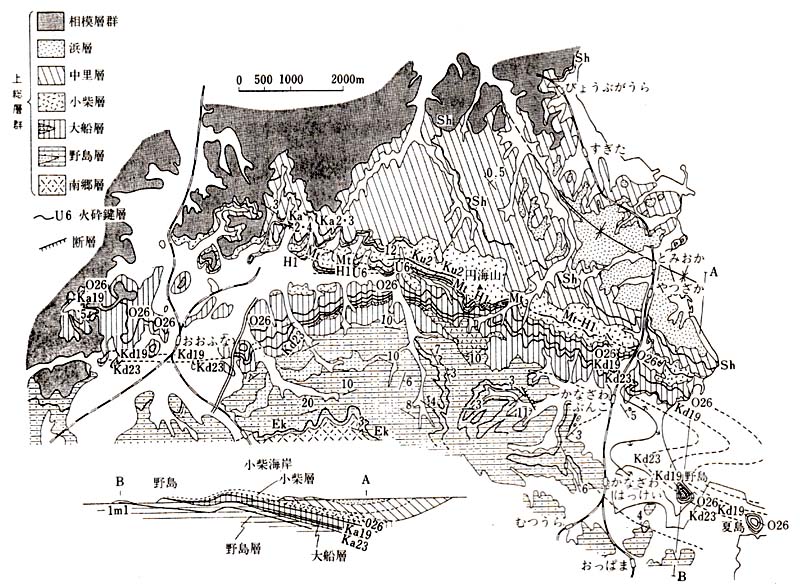

三浦半島北部から多摩丘陵南部の上総層群(図2-4)(14)は、房総半島西部地域と同様に大陸棚くらいの深さの浅海堆積物で、半固結の泥岩、砂岩、あるいは砂岩泥岩互層からなっている。

おもな分布地域は鎌倉市北部から横浜市南部の丘陵地で、横浜市中部から北部では台地を構成する相模層群の基盤をなすため、台地の縁にわずかに見えかくれする程度である。

もっとも、近年は都市化がすすみ丘陵地は削られたり谷は埋積され、本来の地層が観察されることは稀になってしまった。

この地域の上総層群は下位から、浦郷層(凝灰角礫岩層)・野島層(凝灰質砂岩層)・大船層(泥岩層)・小柴層(砂岩層)・中里層(砂質泥岩層)・浜層(砂泥互層)などの諸層に区分されており、上位は中期更新世の相模層群に不整合におおわれる。

全層厚は500m程度である。堆積環境はさほど深くない浅海で、珪藻化石から見て一部は淡水の影響もあるとされる。

一般的な地質構造は西北西―東南東の走向でわずかに北方に傾くが、ところによりゆるやかに褶曲する。金沢文庫付近の半ドーム構造(金沢半ドーム)と富岡付近の向斜構造(富岡向斜)がそれである。

このような層相や地質構造は房総半島西部の上総層群とも特徴が似る。事実、両地域の上総層群は鍵層となる火山灰層の対比から、ほぼ同時代の地層とされている。

また横浜市北部から西に分布する上総層群は、関東平野西縁の八王子市までつらなる多摩丘陵をつくる。

浅海内湾の砂岩泥岩互層および砂質泥岩などからなるが、西方では河成の礫岩、植物化石を含む泥岩、浅海の砂岩などがあり、陸の影響が強い。

地質構造は横浜市北部ではゆるやかに北に傾くが、多摩丘陵の西部では5度前後で東に向かって傾くため、両構造がぶつかりあう川崎市付近では船底状の向斜構造(溝の口向斜)となっている。

このほ力卜横浜市中部の上星川付近にはドーム構造(星川ドーム)がある(15)。

c 東京湾周辺地域の中部更新統――下総・相模層群

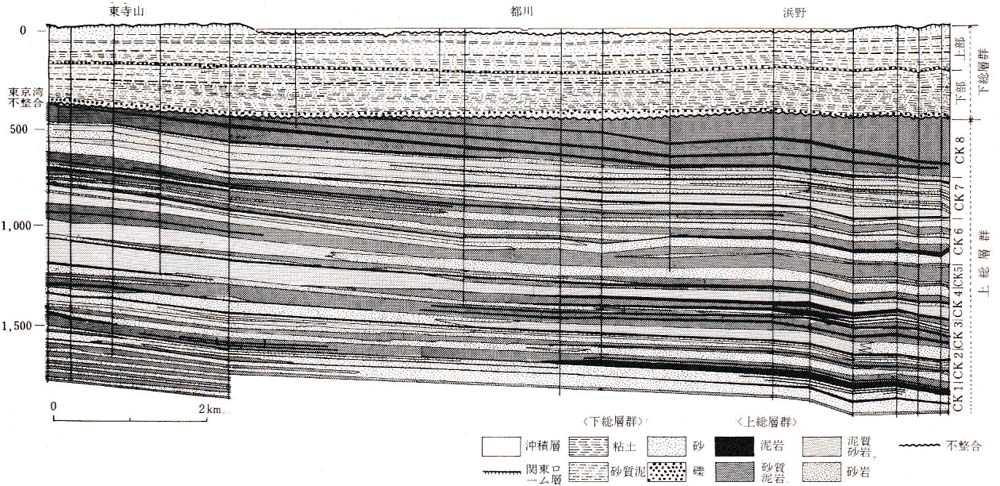

東京湾周辺地域で上総層群のうえに重なる地層は、房総半島では下総層群、東京湾西部では相模層群とよばれている地層である。

同時代に堆積した両層群に別の名前があるのは、簡単にいえばそれぞれ別の堆積盆地に堆積した地層だからである。

つまり下総層群は房総半島北部から関東平野中央部に広がり、東の九十九里平野のほうに湾口をもつ大きな湾をなす古東京湾、また相模川群は相模川下流の流域に広がり南の相模灘方向にひらいていた小さな古相模湾に、それぞれ堆積した地層群である。

二つの湾を境する地峡は現在の横浜付近の多摩丘陵にあった。

両層群ともに内湾浅海底の堆積物で、潟成、河成などの堆積物もはさんでいるが、堆積のようすや地質構造にはかなりちがいがある。

|

図2-5 東京湾不整合(楡井(1982(15))による)

|

(a)房総半島の下総層群

房総半島北部、特に東京湾沿岸地域から北方の下総台地に広く分布する中期更新世の地層群で、全層厚は約500mである。

下総層群の上・下限や区分にはいくつかの解釈があった。

たとえば、下総層群の下限についての考えかたには大別して二つある。

一つはこの境界を地蔵堂層の下限に置き笠森層を上総圈群の最上位層とするもの、他の一つは、さらに下位にある市宿層下限の不整合に置くものである。

後者の市宿層基底の不整合は東京湾不整合(16)と名づけられたが、この境界は東京湾周辺の地下地質においても明瞭な境界として認められ(図2-5)本章では東京湾不整合を重視する区分を採用している。

ただし、この不整合は房総半島東部では確認されず、ここでは上総層群とは整合である。

元々東京湾不整合は、東京湾北部沿岸の地盤沈下防止のための地下地質研究から発見されたものだが、実はこの境界は1950年代に行われた地下の天然ガス開発を目的としたボーリングによる層序研究ですでに存在が知られていた。

つまり東京湾北部における試掘井資料では、江東地域で-200m、市川市で-500m付近に明瞭な不整合が確認されていて07)、当時これはあやまって房総半島の“長沼不整合”すなわち笠森層と地蔵堂層の境界とされていたのである。

この不整合が上記のように、改めて下総層群下限(市宿層下限)に位置づけられ、地下の不整合も地表の地質に確実に対比されて、文字どおり“陽の目を見たというわけである。

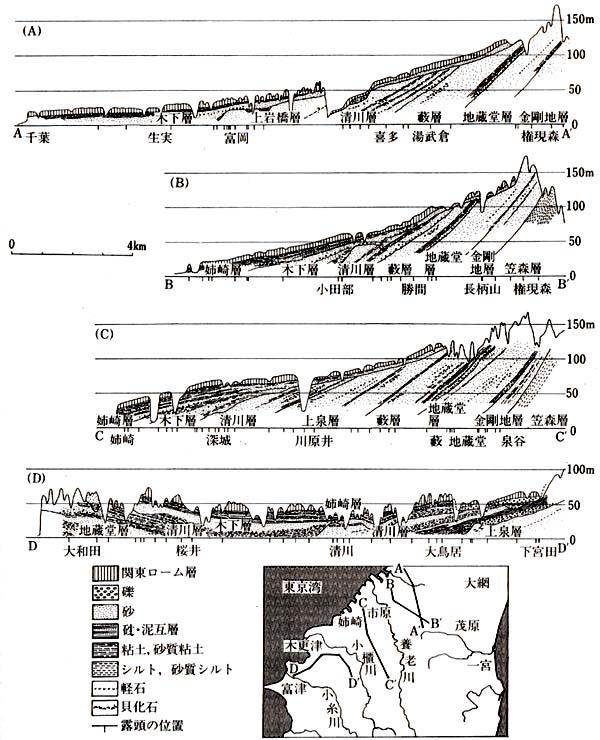

さて、下総層群は西部地域では下位から市宿層・長浜層・佐貫層一万田野層・笠森層・金剛地層・地蔵堂層・藪層・上泉層・清川層・上岩橋層・木下層・姉崎層などに区分されている(18)(ただし東部地域では市宿層・長浜層・佐貫層はほぼ柿ノ木台層にあたる)。

これらの地層のうち姉崎層を除く金剛地層から木下層までの上半部の七つの累層は、それぞれが一つの海進時の堆積サイクルをもつ点で、下半部の市宿層から笠森層までの地層とのちがいがある。

つまり、上半部は一般に「河成の砂礫層――湖沼成あるいは潟成の泥層――浅海成の砂層――潟成の泥層」を一つのサイクルとする氷河性海面変動に制約された地層群からなる。一堆積サイクルは下位のサイクルとは不整合で境されることが多く、厚さはそれぞれ40mから100m程度である。

これらの地層が順次上位に累積して重なるのが房総半島の下総層群の特徴で、この点は後記のように相模層群とは異なる。

なお、下半部のうち市宿・長浜層と万田野層は砂礫川からなり、砂礫層を堆積サイクルの始まりと見れば、これも不明瞭ながら二つのサイクルからなることを暗示する。

もしこの判断が正当ならば、下総層群は全体として九層の堆積サイクルからなることになる。

下総層群の地質構造は上総層群と同様で、北東一南西の走行で北西に傾く(図2-6)。

傾きの程度は南部で10度前後だが、千葉県北部に広がる下総台地ではほとんど水平となる。

下総台地は樹枝状のパターンをもつ水系によって複雑にきざまれているが、台地の表面は海抜25mから30mの平坦な面である。

台地をつくる佶層は下総刈群最上部の本下層であり、かつて関東平野一帯に広がり九十九里海岸方向に湾口をもっていた。

古東京湾内の最後の海成層である。

下総層群の年代については、フィッショントラック法や貝化石に残存するアミノ酸の分析、他地域との対比なとがら、表2一1のように推定されている。

東京湾不整合の形成年代を確定する資料はないが、ブリューヌ/松山磁極期の境界を含む国本層の上位にあることから、ほぼ65万年前と推定される。

地蔵堂洲は著しく温暖な海域の貝化石をふくみ、33万年前あるいは51万年前などのいくつかの年代値が得られているが約35万年前ごろと見られる。

この時期は大阪平野でも温暖期の植物化石が発見されており、全国的に温暖であったらしい。

その他、清川層は約25万年前、本下層は最終間氷期にあたる約12万年前などの年代値がそれぞれ推定されている。 |

図2-6 下総層群の構造 菊地(1977)(19)により編図

|

(b)資源としての下総層群

下総層群の各地層が北西に傾いていることはうえに述べたが、この傾いた下総層群は、私たちに様々な恩恵を残してくれた。

自噴井はその一つである。

房総半島中部の丘陵地にふった雨水は、下総肩群の砂層や砂礫肩など透水性の地層中に浸透し、地層の傾きにそって北西の東京湾沿岸の地下に流動して、ここで被圧水となる。

上総地方は古くから「上総掘り」としてしられる井戸振りの技術があったが、竹の筒をつなぎながら地中に深く突きさしてゆくだけで、被圧した水は自噴し、豊富な地下水が得られたのである。

東京湾沿岸の工業地帯で利用される工業用水は、ほとんどがこの被圧水であったが、そのためもあって地下水位はしだいに低下し、近年は自噴井もめっきりと少なくなっている。

また、鉱産資源としての“山砂利”についても述べておきたい。

房総半島には古期の硬質の岩石からなる山地がなく、また上流から砂礫を運びだしてくる大きな河川もない。

河川の運搬作用で河床に堆積した砂礫は川砂利とよばれ、かつて建設用材としての需要が高かった。

特に1950年代後半の経済成長期には、道路やビルの建設のために全国的に川砂利の採掘がさかんに行われていた。

関東地方でも、相模川や多摩川の河床ではさかんに砂利採掘が行われていたのである。

しかし、砂利を運搬するような河川のない千葉県では、もっぱら上記の長浜層や万田野層の砂礫層がつくる丘陵から砂礫(山砂利)を採掘していた。

その後、川砂利の乱掘は河床を著しく低下させ、橋脚や農業用取水口・堤防などを破壊して社会的な問題にまで発展したため、1964年に河川法は改訂され河床での砂利採掘は完全に禁止された。

しかし河川法の改訂とは直接関係のない山砂利はその後、も採掘がつづけられたばかりか、むしろ以前にもまして山砂利に依存することとなった。

こうして山砂利は鉱産物資源にとぽしい千葉県の経済をささえる一翼をになってきたが、山ごと削りとってしまう採掘の方法は、新たな白然環境破壊の問題に直面している。

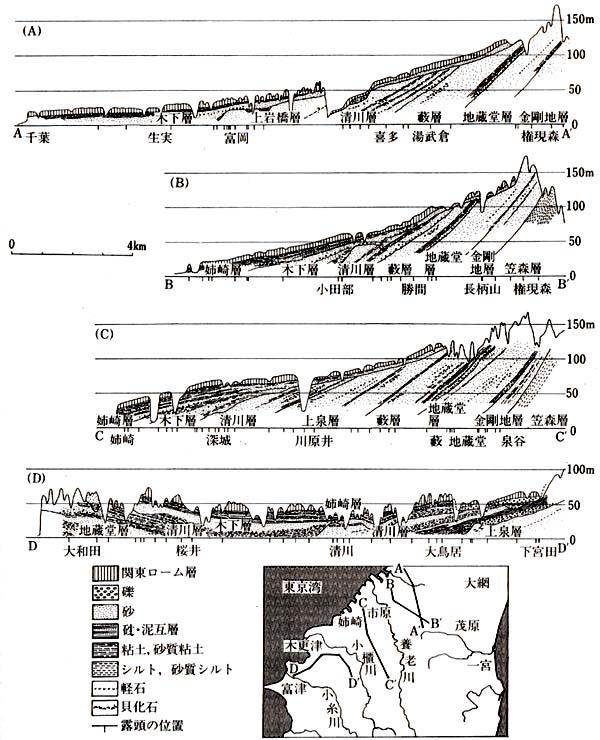

(c)多摩丘陵の相模層群

相模層群は東京湾の西方に分布する下総層群と同時代の地層群である。

地表で観察できる相模層群のおもな分布地は、横浜市南部の丘陵地域と平塚市西部の大磯丘陵地域である。ここでは横浜市付近の相模層群について特に解説しよう。

横浜市南部で相模層群が分布するのは藤沢市・横浜市磯子・大和市をむすぶほぼ三角形の丘陵地域である。

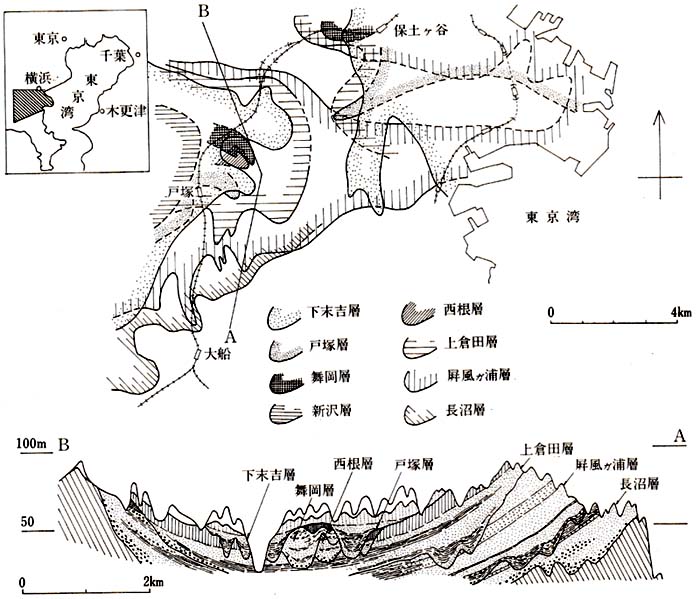

相模層群は、下位から長沼層・屏風ヶ浦層・上倉田層・西根層・舞岡層・戸塚層・下末吉層などに区分されている(19)。

これらはおもに淡水の影響かつよい内湾の堆積物で、それぞれ不整合で境されている。

不整合面は起伏のある溺れ谷状の境界を示すことが多く、分布高度が各層とも同じようなレベルにあるため、互いに切りあってきわめて複雑な分有の形をしている(図2-7)(19)。

長沼層をのぞき、各層の最上部は風成の火山灰層でおおわれるなど、房総半島の下総層群の地層の様子とはやや趣を異にする。

このように複雑な層序関係が生じた原因は、横浜地域においては、更新世における氷河性海面変化の水準が地盤の高さとほぽ同レベルにあったため、と解釈される。相模層群と上総屑群との不整合は横浜市長沼を模式地として長沼不整合とよばれているが、これは古相模湾における東京湾不整合である。

また最上部の下末吉層は、下総肩群の木下層と同層準の地層である。

この他横浜市北部から川崎市西部にかけて、多摩川の有岸や鶴見川の流域などに海抜約100mの丘陵や、海抜40mから30mの台地が広がる。 |

図2-7 相模層群の構造(関東第四紀研究会、1974、菊地、1974(19)による)

|

高度100mの丘陵には、基盤の上総層群を不整合におおうおし沼砂礫層、台地では下末吉層などの地層が海成段丘をつくっている。

段丘面は東京湾に向かって、つまり東方に向かって低くなる傾向があるが、段丘の高度から見てこの地域では中期更新世には海面にたいして相対的に隆起傾向にあったことを示す。

なお、下来吉層の名は横浜市鶴見区下末吉に由来する。最終間氷期の海進堆積物をあらわすこの名は、本邦の同時代の海進(下末吉海進)や堆積面(下末吉面)の模式層として有名である。

2-3 関東平野の地下地質構造 top

a 地下地質の調査法

地表地質とちかって、平野の地下、特に深部の地質の状態や基盤の構造を知るのは容易ではない。

以前は関東地方の地下地質に関する研究は、おもに石油・天然ガスなどの資源探査を目的としてすすめられることが多く、事実このような調査により地下の天然ガス田が発見され、その開発・利用がさかんに行われていたのである。

一方、近年はむしろ首都圏の深部地下構造については直下型地震の予知や防災の観点から重視され、様々な面から総合的な調査がすすめられている。

一般に地下地質の状態や基盤の構造を知る方法として、以下のような手段がとられている。

(a)ボーリング

地下に孔をあけて直接的に地下地質を知る方法で、目的におうじて種々のものがある。

地質調告が日的の場合には、地下の地質をコア(岩芯)として取上げるコアボーリングがなされることが多い。

衝撃によって穿孔したり加圧した水のいきおいにより掘削し、このさいのスライム(錐粉)から地下地質を判定する方法もあるが、実際のコアに優るものはない。

しかし1000m以深にも達するコアボーリングは巨額の費用を要し、関東地誡の場合地下の基盤に到達したボーリングはわずかに25本しかない(20)。

このため、コアボーリングの資料は数少なくても、重力探査や地震探査により広域的に得られた地下構造と実際との比較・照合に利用される。

(b)重力探査法

地下の岩石の蜜度のちがいにより生ずる重力異常から、地

下構造を推定する方法である。重力とは地球引力と自転による遠心力との合力であり、理論的には各地点の緯度から計算に上り重力(標準重力)が得られる。

しかし、実際に測定される重力は、その地点の高度や岩石の密度が原因で標準重力の値とは異なる。

測定された重力と標準重力との差が重力異常で、高度補正やジオイド面上の物質の影響を除くための補正(ブーゲー補正)をしたものをブーゲー異常という。

これは純粋に地下の物質の密度分布を反映したものとみなされ、この異常が大きければ密度の大きな岩石が、また小さければ密度の小さい地層が存在するとされる。

近年はばね秤の原理を応用した携帯用重力計により短期間に広域の重力測定(二点間の重力の差を求める比較測定)が可能になったほか、海上での測定により海底の重力異常も明らかにされている。

(c)地震探査法

ボーリングの孔底に装剔した火薬を爆発させ、人工的に発生させた地震波(弾性波)の伝播を観測して地下地質を推定する方法である。

地震探査法には、地震波、特に初動波が地下のある深度で地質の密度差により屈折し、これによる上層と下層の波の速度差を地表の測線上の各地点で観測して地下構造を推定する屈折法、地質のちがいにより地層境界面で地震波が反射してくる様子を同様に多数の観測地点で観測する反射法とがある。

より深部の構造を明らかにするためには、多量の火薬が必要である。

また都会では交通機関や工場、工事など様々な振動のノイズがあるため、観測は深夜に行われるのが普通である。

(d)音波探査法

海底での地震探査は技術的にも困難が多く制約もあった。

しかし、音響測深器を改良した音波探査器は、強力なエネルギーの音波を発信することで海底下の地質の反射面をとらえる反射法地震探査の一種ともいえ、この探査器の登場により海底の地質調査は飛躍的に発展した。

音波探査の利点は、測定船を移動させながら反射波を受振し、この波形から連続的に海底の地質構造の様子を描きだすことができる点である。

ただし得られるのは音波の反射してくる時間なので、真の深度断面をもとめるには各地層の縦波伝播速度を別に決定し、これによって深度に換算する必要がある。

また同時に数力所で受振、デジタル量として記録した反射波を一ヵ所で受振したように再生し、連続的に海底の地質構造を描く方法もある。

以上の調査方法による測定結果は単独で地下地質の推定に利用するのではなく、これらを総合的な検討によりさらに精度の高い地下構造が得られる。

関東地域の場合、基盤を被覆する地層が厚く基盤構造については未解決の問題も少なくないが、さらに多くのデータが集められ解析されて、より実態に近づいてゆくことになる。

以下では、最近の資料などもくわえながら、改めて関東平野特に東京湾周辺地域の基盤構造や地下地質について考えてみたい。

b ボーリングによる関東平野の基盤構造と地下地質

まずボーリングによる地下地質調査だが、関東平野の基盤にまで達する大深度のボーリングには、地震や地盤沈下を含む広い意味での地殻活動を調べる目的で掘削されたもの、石油や天然ガスなど資源探査の目的でなされたものなどがあり、到達した基盤は北のほうから領家帯(中・古生代の花崗岩や片麻岩)、三波川帯(中生代の結晶片岩)、秩父帯(中生代の堆積岩)、四万十帯(中生代の堆積岩)などの岩石が、ほぼ北東一南西につらなる帯状配列をなしていることが分かっている(図2-1)。

前述のように基盤の形は東京湾付近を中心とする盆状構造でこれを第三紀以降の新しい地層が埋積している。

埋槓する地層の様子を、東京湾北部、船橋の地盤沈下観測井のボーリング資料について深いほうから見てみよう。

ボーリングを実施したのは千葉県水質保全研究所(旧公害研究所地盤沈下研究室)である(21)。

なお、地層の区分・名称は同研究所によるその後、の検討結果に基づいている。

(1)基盤岩:[深度]2149m以深。[岩質]石英――白雲母――石墨片岩(三波川帯の結晶片岩)。

(2)冲新統:[深度]2149~1920m。[層相]下位より片岩の小礫からなる磔層(層厚16m)、凝灰質砂層(層厚118m)、シルト層(層厚124m)、三浦層群に相当するらしい。

(3)上総層群:[深度]1920~454m。

夏見砂層:[深度]1920~1720m。[層相]砂勝ちのシルト・砂の互層。基底面は黒滝不愍合に相当する。

船橋Aシルト層:[深度]1720~1250m。[層相]火山灰、砂をはさむシルト層。

船橋下部砂層:[深度]1250~1090m。[層相]磔・砂・シルトの互層。小磔層と粗粒砂層が主体。

船橋Bシル旧層:[深度]1090~930m。[層相]磔をはさむシルト鳳

船橋上部砂層:[深度]930~840m。[層相]磔・砂・シルトの互層。磔層と砂層が主体。

船橋Cシルト層:[深度]840~454m。[層相]シル旧層。740m付近に数枚の砂層をはさむ。

(4)下総層群:[深度]454m以浅。

船橋磔層:[深度]454~408m。[層相]中磔を主とする磔層。磔形は亜円磔~亜角磔。

磔種は流紋岩・安山岩・砂岩・チャート.基底は不整合。

船橋Dシルト層:[深度]408~215m。[層相]砂層・粘土層をはさむシルト層。

下総層群上部:[深度]215m以浅。[層相]磔・シルト・粘土の互層。最上部には沖積層を含む。

以上が船橋付近の地下地質の様子である。これらの地層では船橋礫層け当初は上総層群にふくめられていたが、のちに付近のボーリング調査をすすめてみると下位の地層を大きく削剥する不整合(東京湾不整合)であることが分かってきた。

これにより、改めて下総層群と上総層群の境界が明瞭となったのである。

地層中の有孔虫化石から堆積当時の環境が推定されているが、上総層群以下の地層では外洋に面した大陸棚斜面上部ないし大陸棚上の海底で上位ほど浅く、下総層群では浅海から内湾の環境が推定されている(22)。

なお、他の東京湾周辺のボーリング資料でも、各層の厚さや地層境界の深度に差はあるが基本的にはここに示したものと大差はない。

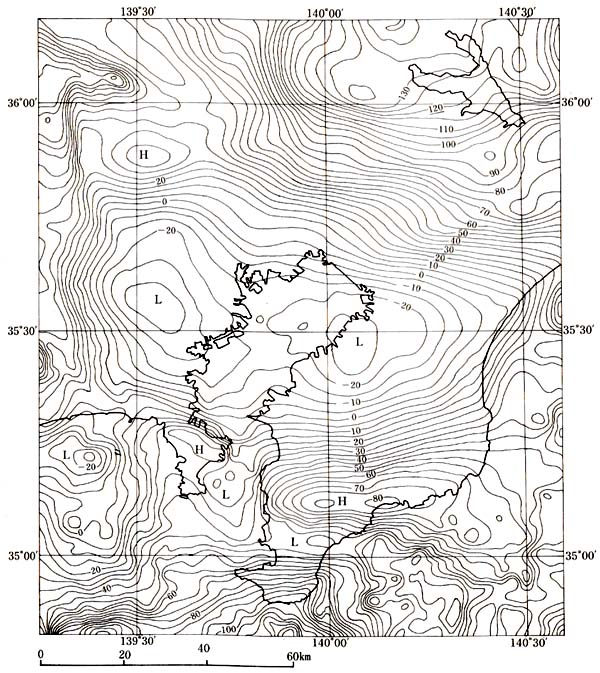

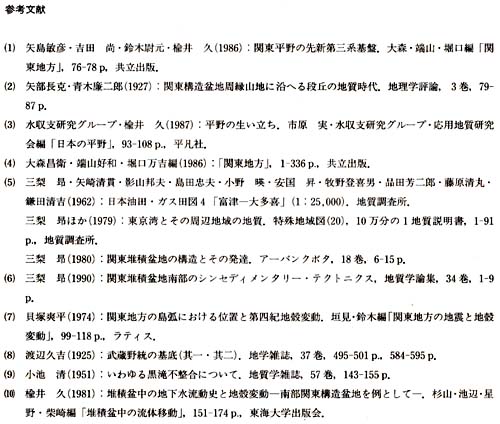

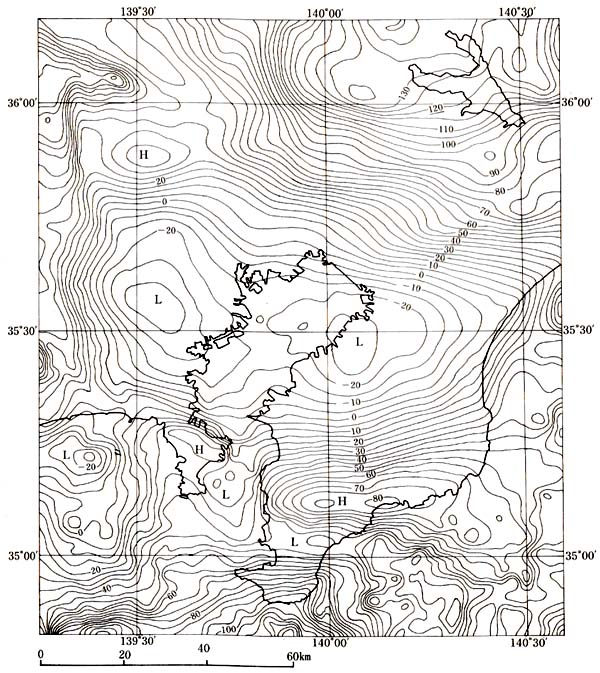

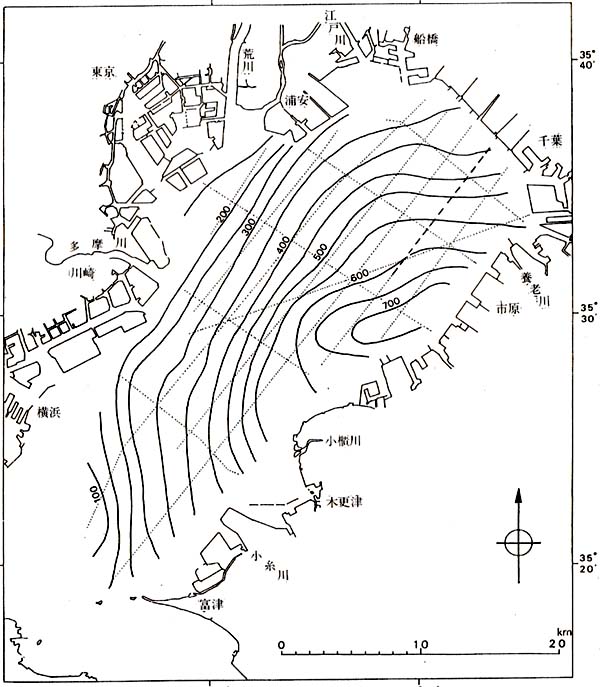

c 重力異常図と重力基盤深度図

工業技術院地質調査所は1985年に関東地方各地で得られていた陸域の重力探査の資料を編集し、詳細な重力図(ブーゲー異常図)を作成した(23)。

この図では海域の重力は未測定だったが、その後、海上保安庁水路部により東京湾など海域の重力測定が実施され、関東地方全域のブーゲー異常図がようやく完成した。

(図2-8)(24)

ところで、関東地方のブーゲー異常図の解釈は多くの研究者によりこころみられてきた。

これまでに指摘されてきた特徴のおもなものを列挙してみよう(25)。

(1)筑波山塊は正の重力異常で、この西側と東側に重力急傾斜帯がある。前者は地震探査により発見された烏山-菅生沼断層にあたる。

(2)筑波山塊の南側にも利根川にそう重力急傾斜帯があり、中央構造線の東端の延長部に関係するものといわれている。

(3)関東山地は正の重力異常で山地の東側にそう重力急傾斜帯がある。これは山地と平野を境する八王子線にあたり、断層が推定されている。

(4)三浦・房総半島の南部に大楠山から嶺岡山方向に伸びる正の異常帯、その南側に平行する低異常帯がある。

前者は嶺岡-葉山隆起帯で、古第三紀の嶺岡層群、前期中新世の葉山・保田層群の分布地域にあたる。

(5)東京湾を東西に横ぎって伸びる負の異常帯があり、特に房総半島北部と多摩丘陵東部に閉曲線で囲まれた著しい低異常部がある。

ここは第三紀から第四紀の堆積物が厚い地域とされている。

(6)熊谷から高崎にかけての地域にも低異常帯があり、第三紀・第四紀の厚い堆積物の存在が推定されている。

これらの特徴は、関東平野の地下に広がる堆積盆地一関東構造盆地一の存在を重力異常の分布から裏づける。

しかし、本来ブーゲー異常図は地下の岩石の密度分布を示すものなので、このままでは深度や構造についての情報は得られない。

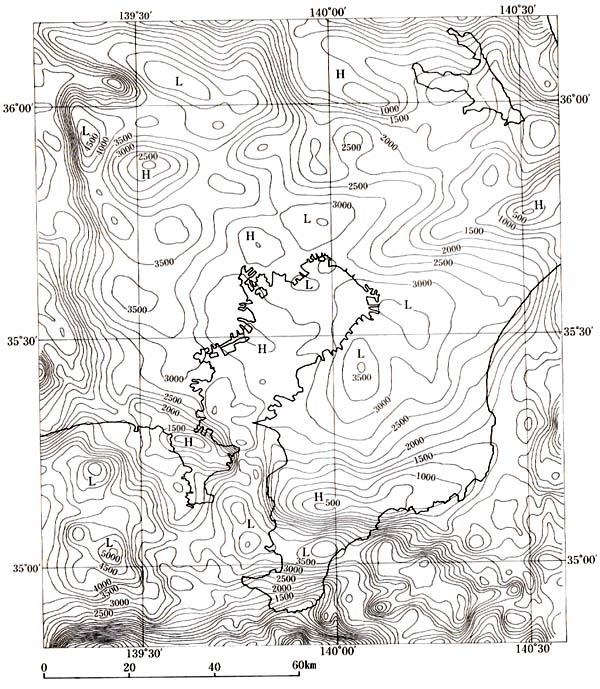

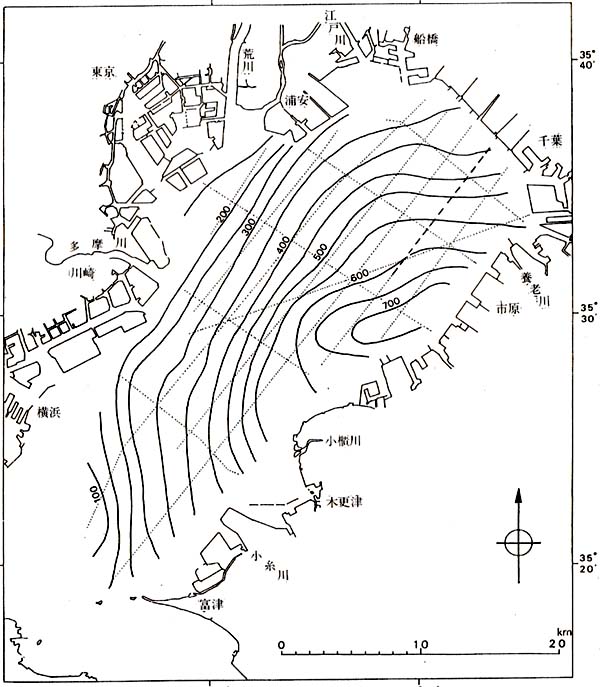

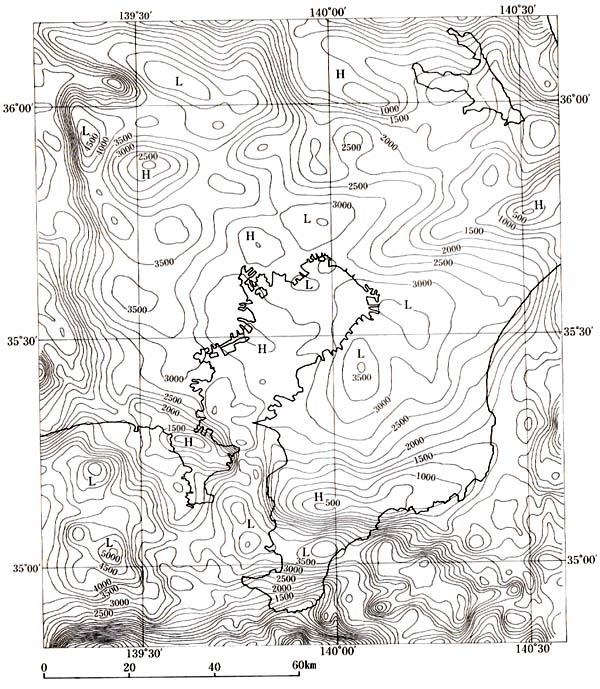

そこで地下構造をさらに具体的なものにするために、ブーゲー異常図をもとに重力基盤深度図が作成されている(26)。 |

図2-8 東京湾および周辺地域のブーゲー異常図

(海上保安庁水路部、1986(24)による)

|

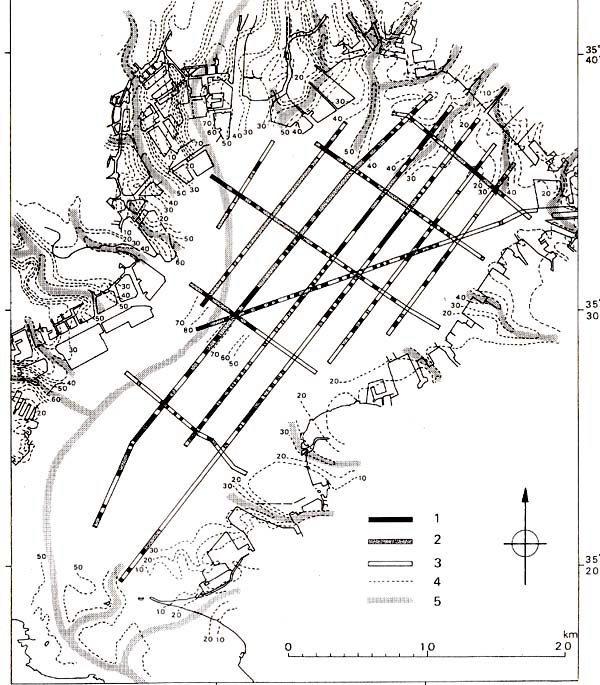

すなわち、地殻の内部が密度のことなる二層構造をもつという仮定のもとに、重力異常値と矛盾のないように地下の構造を計算によってもとめ、さらに三次元的に平面的な広がりを求めたのである。

なお図2-9は海上保安庁水路部(24)が東京湾地域のブーゲー異常を加えたうえで描きなおした重力基盤深度図である。

このような図の作成にさいしては、密度差を全域について一定と仮定するなどの問題はあるが、ブーゲー異常図と比較して、上り基盤構造をあらわしていると見てよい。

それは地震探査やボーリング資料との関連で見るといっそうよく分かる。

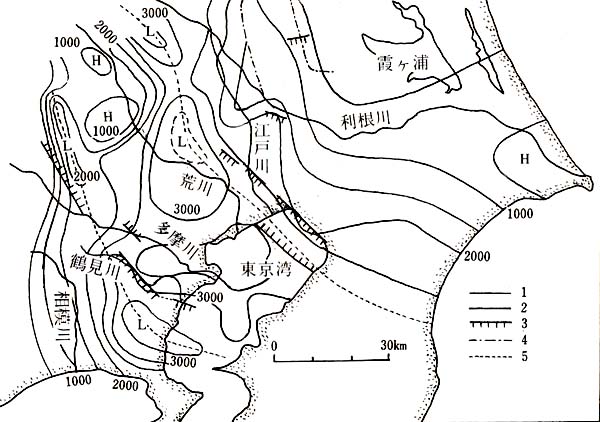

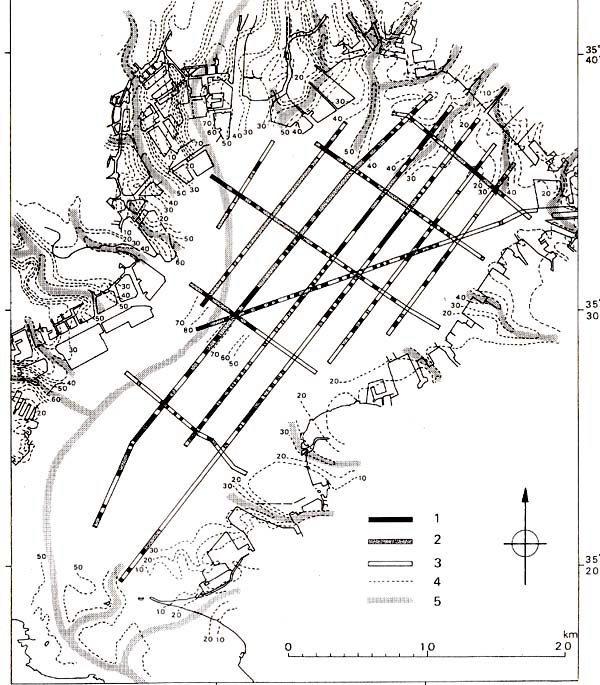

d 地震探査・音波探査に基づく関東平野の基盤構造

基盤構造を知るために地震探査や反射法音波探査も行われている。

地震探査はかつて天然ガス資源探査の目的で行われ、関束平野の基盤構造について検討されたことがある。

その後、地震予知の観点から、首都圏基盤構造研究グループ、防災科学技術センター、地質調査所により関東地域全域にわたる地震探査が実施され、最近は重力異常分布や空中磁気探査、深層ボーリング資料、地表で観察された活断層の分布などとも関連づけて詳細な解析が行われるようになった(27)。 |

図2-9 東京湾および周辺地域の重力基盤深度図

(海上保安庁水路部、1986(24>による)

基盤の平均深度:2500m 基盤と堆積層の密度差:0.6/立方cm 等値線間隔:250m

|

これらの最近の研究で新たに分かってきたおもな点は、

(1)地震探査で求められた基盤層(P波速度5.2~5.5

km/s)の深度は、深層ボーリングから得られた基盤深度と比較的よく合う。

(2)地震探査から解析された基盤構造と重力異常図から求められた重力基盤のパタ-ンとは、調和的である。

(図2-10)(27)

(3)関東平野の地下に基盤を切る断層があり、そのいくつかは地表で活断層として認められているものに対応する。

(4)浦賀水道にそって重力基盤が深く4000mにも達する。浦賀水道は断層にそう構造性の谷の疑いがある。

(5)合わせて、南北に東京湾を縦断して伸びる右横ずれの性格をもつ構造線の存在 が推定される。

などである。

しかし、関東平野の地下構造も陸域の調査だけでは東京湾のような海域は空白地域として残されてしまう。

そこで威力を発揮するのは海上で行われる反射法音波探査である。この調査の結果については次節で改めて取上げる。 |

図2 10 関東平野の基盤構造図(多田、1982(27)による)

1:基盤等深度線(単位m)、2 :河川、3:基盤断層、4:地質断層、5:沈降軸

|

2-4 東京湾湾底の地下地質構造 top

a 東京湾湾底地下深部の地質構造

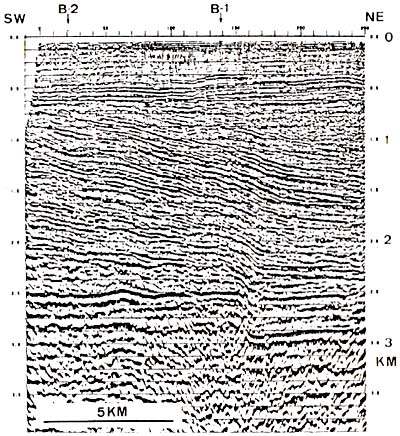

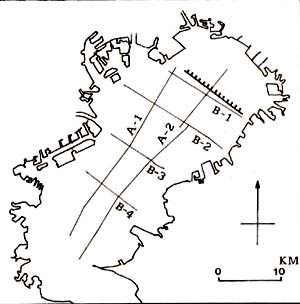

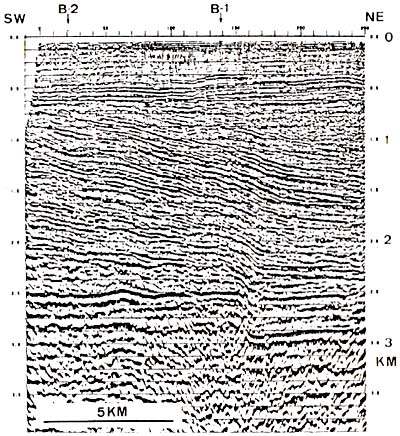

1982年3月、海上保安庁水路部は東京湾上でおおがかりな音波探査を行った。

この調査は「首都圏における直下型地震の予知および総合防災システムに関する研究」の一部として水路部が担当した「東京湾海底地殻構造調査」で、特に深部構造解析を目的とし、北東-南西方向の二測線、北西-南東方向の四測線で、全長130kmにおよぶ。

調査方法はマルチチャンネル反射法音波探査といわれ、二基のエアガンを備えた調査船が五隻の警戒船と一隻の巡視艇に見守られながら50m間隔に24個の受信機をつけた1200mの長さのケ一ブルを曳航する、というものであった。

謌査測線としては、東京湾を縦断する長い測線とこれに交差する横断測線をとり、また沿岸のボーリング資料との対比も可能なように測線をできるだけ岸に近づける、という計画で設定された。

このような音波探査による深部構造解析の結果、従来は周辺部の陸域の地質からの延長でしか類推できなかった湾底の地質構造について、およそつぎのような事実が明らかにされてきたのである(28)。

(1)音波探査断面には海底下約3000mまでの音響反射面があらわれ、特徴のある反射面をもとにTA~TFの六層が識別された。

(2)最上位のTA層は水平に近い音響的層理を示し、TB層以下を傾斜不整合で削剥する。基底面は養老川河口付近でもっとも深く700m以深、また西方に浅く横浜本牧沖で100m程度になる。

(3)TB層はTA層に削剥され湾の北東部にのみ分布する。基底深度は養老川河口付近がもっとも深く、1400m以深である。

(4)TC層には連続のよい音響的層理か発達する。南部では上面は傾斜不整合で削剥される。基底深度は湾奥部で1800m以深、本牧沖では500m以浅となる。

(5)TD層の音響的層相はTC層に似る。湾奥部では後述の東京湾北部断層により変位し2900m以深、本牧沖では1700m以浅となる。

(6)TE層は南部にのみ分布し北に向かって尖滅する。音響的層理の発達は悪い。

基底面は強い反射面を示し、深度は南部で深く2500mから3000m以深となる。

(7)TF層は内部の構造をしめさない音響的基盤をなす、TE刊以下の地層とは岩質に大きな違いがある。

(8)湾の北部に北西一南東に走りTE層基底を鉛心方向に420m変位させる北落ち垂直断層(東京湾北部断層)がある(図2-11)(18)。

断層のうえに重なる地層は 撓曲構造を示すが、TC層以下ではたわみの影贊はばとんどなくなる。

(9)湾の南西部の中ノ瀬付近に褶曲構造が認められる。

音波探査により確認されたこれらの地層と陸域の地層との対比は、沿岸地域のボーリング資料や地質踏査による地質構造、屑相の解析結果との比較によりはじめて可能になる。

この結果、TA層は下総層群、TB・TC層は上総層群、TD層は三浦層群、TE層は葉山-保田層群、TF層は先新第三紀層の嶺岡川具にそれぞれ相当するものと考えられた。

しかし音波探査断面というものは異なる見方もできる。同じ断面についての別の解釈(29)では、TA層をTa層に、TB・TC層をTB層に、TD層をTC層とTD層に、またTE層をTe層とTf層に区分し、陸域の地層ではTa層を東京湾不整合以上の地層(下総層群に相当)に、TB ・ Tc 層を上総層群に、TD・Te・Tf層を三浦層群に対比し、音響的基盤のTF層を葉山・保田層群に対比している。

陸域の地層の厚さや地質構造と海底下のそれとを比較すると、この解釈のほうがより調和的である。 |

A-1 側線における音波探査断面

(深度変換断面図) |

湾内の直線は測線、

B-1測線に平行する櫛状の線が東京湾北部断層 |

| 図2-11 東京湾北部断層 加藤(1984(28)より編図 |

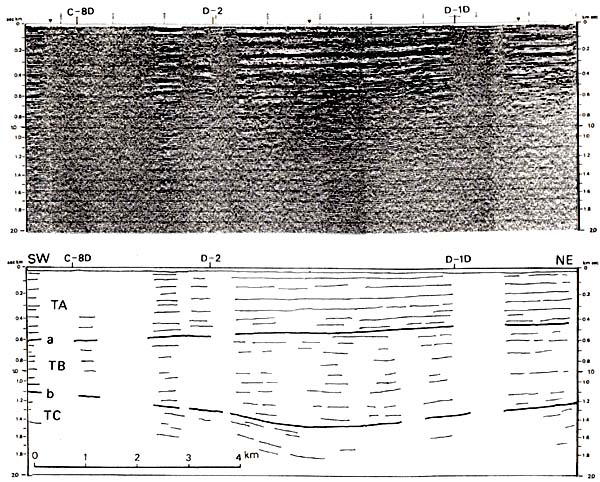

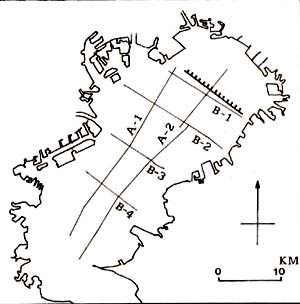

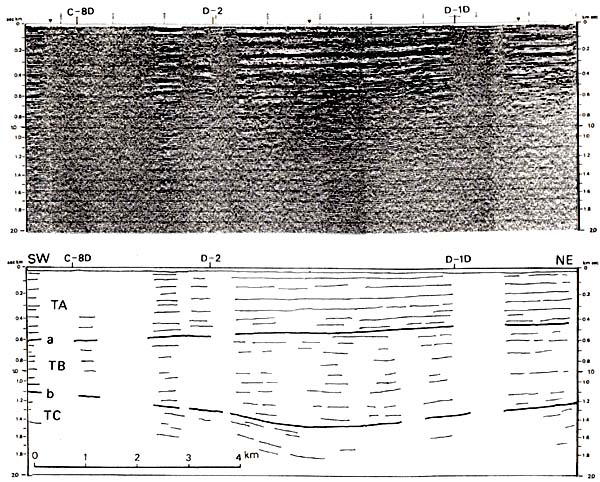

b 東京湾瀉底地下浅層部の地質構造

上記の音波探査につづいて、 1983年10月水路部によりふたたび東京湾湾底の地質構造解析のためのスパーカーによる音波探査が行われた(30)。

この調査は前回同様「直下型地震の予知および総合防災システムに関する研究」の一部で、特に浅層部の地質構造をくわしく知ることが目的であった。

調査は北東-南西方向の七測線、北西-南東方向の五測線、さらにこれらに交差する東北東-西南西方向の一側線、全長256kmにおよび、特に前記のTA層からTC層付近の構造が解析された。

(1)音波エネルギーが小さく確認した反射面は海底下約1000mまでで、TA~TDの五層に区分された。

(2) TA層はTB層以下の地層を傾斜不整合におおう。前回の調査と同様に養老川河口の姉崎沖に700m以深の盆地の中心が認められた。

(3)TA層の音響的層理は明瞭でTA層が厚い東部では著しい反射面が八層から九層ある。

各反射面の厚さは比較的安定しているが、南部や東部に向かって各層とも薄くなり、かつ上位層が基底をおおうようになる。

(4) TB層は南部ではTA屑により削剥され北東部に楔やに分布する。

基底面は養老川河口沖がもっとも深く1500m以深となる。

(5)TC層の音響的層理は不明瞭で、北部では基矢面は1500m以深にあるが、深度は確認できない。

また横浜本牧沖でもっとも浅く600m以浅となる。

(6)冲ノ瀬付近に褶曲構造が認められ、特に富津沖のTC層に見られる向斜構造は西方陸域の“富岡向斜"に連続する。

一方、中ノ瀬付近の背斜構造はゆるやかなドーム状構造をなす。中ノ瀬堆はこのドーム構造(中ノ瀬ドームと命名)が反映したものといえる。

(7)各断面には鉛直方向に反射面が乱れたり不鮮明になるゾーンがある。

以上のような構造的な特徴のうちでは、TA層の音響的肩相と基底の構造が著しい。

TA層は陸域の下総層群であり、音波探査断面に認められる明瞭な反射面は下総層群各累刎の構造の反映と見てよい。

音波の反射は特に泥岩層など緻密な層で明瞭となるため、これらの反射面は累層中の泥岩層の存在を暗示する(図2-12)。

八層ないし九層という数も下総層群の累屑の数に一致する。 |

図2-12 東京湾の音波探査断面図 菊池・菊池(1991)(30)より編図

上図:東京湾底浅屑部の音波探査断面 断面線の位置は図2-13の破線の位置

下図:その解釈図

|

基底の不整合面は楕円をした盆状形をなし(図2-13)、伸びの方向は北東-南西で東京湾の概形に似る。

東京湾がこの不整合面の形をきめた構造運動を受けていることは疑いない。

ただし、盆地構造の中心は東京湾の中心にはなく房総半島寄りに偏っている。

下総層計の房総半島での厚さはおよそ500mと見積られ、堆積時の盆地の東縁は房総半島にも広がっていたらしい。

下総層群堆積後の半島部の隆起により盆状構造がゆがめられたのである。

また、断面に見られる音波の散乱現象、カーテン状の反射面の不明瞭部分はなにを意味するのだろうか。

従来は基盤岩石や磔の表面でこのような音波の散乱がおこるものと推定され、音波磔層とよばれていた(31)。

しかし散乱の原因は磔(れき=石ころ)以外にも生ずる可能性も指摘されている。

地下から沸きあがるガスの気泡が原因となっていたり、断層で接する硬い層と軟らかい層が反射㈲のノイズを発生させることもある。

音響的には透明層とされる軟弱な沖積層が音波エネルギーを減衰させ、これが原因となっているのかも知れない。

|

図2-13 湾底の東京湾不整合面等深浅図

(菊池・菊地, 1991(30)による)

|

図2-14は反射面の不明瞭部分の分布と沿岸地域で確認されている埋没谷の分有を示している。

この図では不明瞭部分は埋没谷の延長線上に多く分布するように見え、もしこの不明瞭部分が沖積層の存在を意味するものならば、湾内の埋没谷の存在を音波探査断面が暗示したことになる。

東京湾の詢底の地下は、身近にあるにもかかわらず沿岸部をのぞいては未知の空間であった。

もちろん陸域とは比較にならないほど未解決の問題は多いが、海底の音波探査はこの未知の空間をおおっていたベールをしだいにはがしつつある。 |

図2-14 東京湾湾底の埋没谷底および青波探杏断面にみられる音響ノイズ部分の分布

(菊池・菊地、1991(30)による)

1:はっきりした音響的ノイズ部分 2:ややはっきりしない音響ノイズ部分 3:音響的反射面の明瞭な部分

4:“沖積層”基底面の等深線(深度m) 5:埋没谷および古東京川

|

2-5 更新世における東京湾構造発達史 top

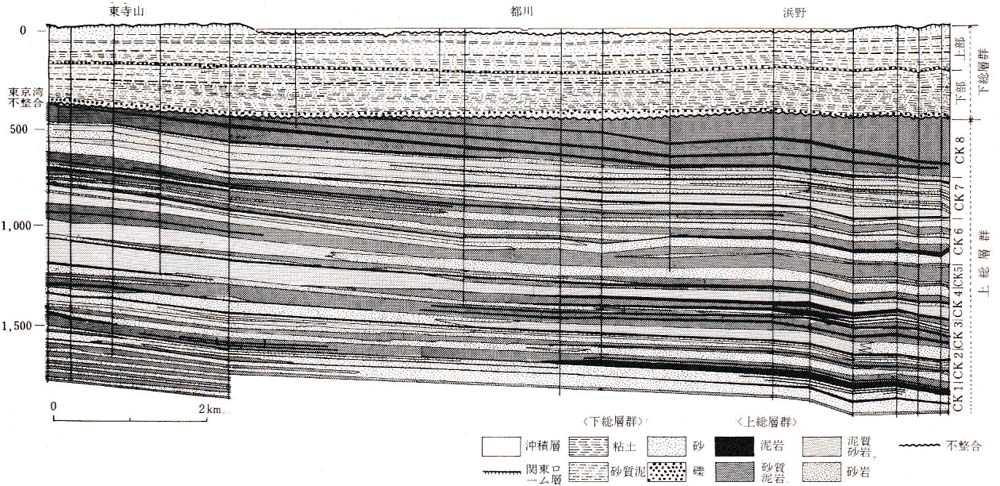

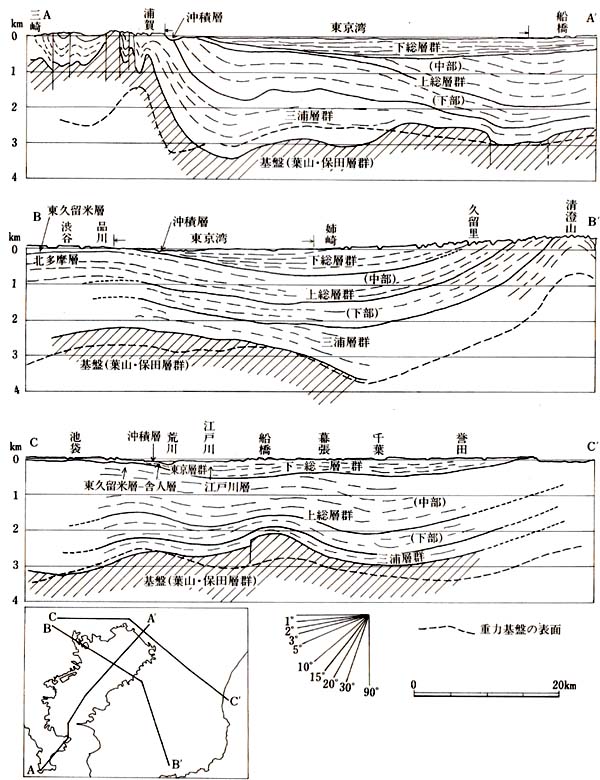

a 関東平野の地下地質断面図

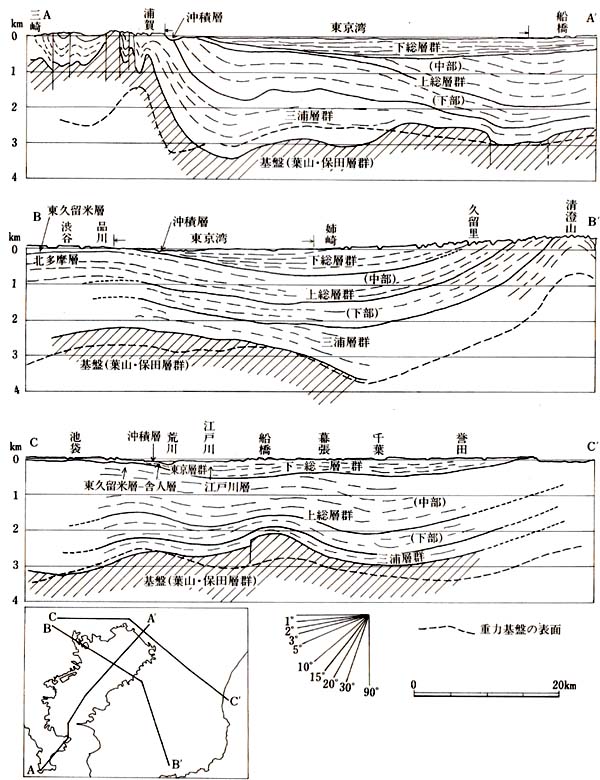

種々の方法により得られた関東平野の地下地質を理解するには、地質断面図を作成してみるのがよい。

基盤深度まで達する地質断面図は従来も描かれているが(32)、これらを参考にしつつ、新たな資料をくわえて描きなおしたのが図2-15である。

まず東京湾を縦断する断面(A一A')は、三浦半島の地質調査(33)東京湾湾底の音波探査記録(28)を資料とし、新たな地層区分(29)に基づいて両地域が対比されて描かれている。

三浦層群では湾の南部にあった堆積の中心が、上総層群ではしだいに北部へ移動していった様子が読みとれる。

しかし、下総刑群基底の東京湾不整合はむしろ詢の南部で上総層群をおおきく削剥し、構造運動上の変化があったことを表わしている。

また三浦半島では基盤の葉山層群が断層・褶曲をともないながら大きく隆起し、地表にまであらわれている。

重力基盤は葉山層群の深度との間にずれがあるが、重力基盤には古い嶺岡層群があらわれているのかも知れない。

東京南部から東京湾を横断し、きらに房総半島中央部を南東に縦断する断面(B-B')は、東京湾湾底の音波探査資料(28)(30)、房総半島の地質調査により描かれた地質図(34)などに基づいている。

この図では東京の地盤をつくる地質と東京湾湾底および房総半島の地質との関係が分かるはずだが、東京南部は深部の資料に乏しくやや不確実さが残る。

またこの断面では地層の厚剖こ注目するとおもしろい。

地層が厚いのは、三浦・上総・下総層群ともに東京湾ではなくむしろ隆起地域にあたる房総半島にある。

この事実はこれらの地層の時代には堆積盆地の中心は房総半島付近にあったが、その後、の隆起により陸地となったことを物語る。

東京の地下地質については南部より北部のほうがよりくわしく調べられている(35)ので、山の手台地北部から東京湾北岸をとおり九十九里海岸にいたる東西の断面(C-C')も示してみた。

山の手台地の地下には東京層群とよばれる砂・磔などからなる地層があり、基底に城北砂磔層と名づけられた層があって下位層とは不整合である。

不整合面の深度は新宿副都心付近で-50mだが、北および東に深く荒川ぞいで-250mから-300m、江戸川河口では-500mとなる。

東京層群とその基底は、房総半島の下総層群とその基底の東京湾不整合にそれぞれ矛盾なく対比できる。 |

図2-15 関東平野の地下地質構造 矢島ほか(1986)、貝塚(1987)、三梨(1990)田)などより編図

|

東京層群の下位には砂を主とする東久留米層、その下位には有孔虫化石を含む泥質の北多摩層がよこたわる。

有孔虫化石は上総層群梅ヶ瀬層から国本和に特徴的な種類で、これらは房総半島の上総和群の中部に相当するものと考えられている(35)。

また船橋市の西には基盤を切る断層かおり、東京湾の北岸にそって千葉方面に伸びているらしい。

基盤深度や人工地震による深部構造探査の結果から推定されたもので(36)、東京湾の概形の形成が断層を伴う陥没とも関係することを暗示する。

|

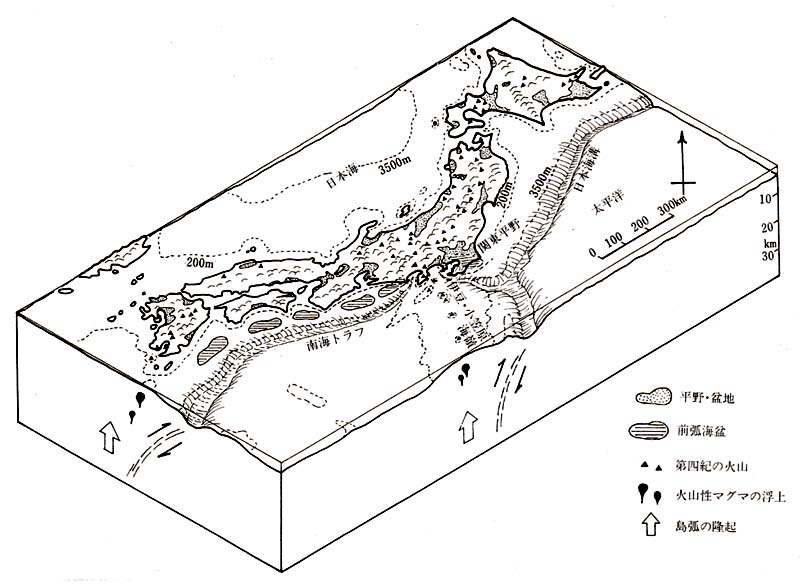

図2-16 関東平野の島孤における位置

|

b 関東造盆地運動と関東平野の島弧における位置

関東平野の地質構造を概観すると、相交わる二つの方向の存在に気づく。

一つは北西-南東方向に伸び、利根川中流低地から中川低地をとおり東京湾北部に達する沈降帯に代表されるものである。

基盤深度図(図2-9)に見られる埼玉県西部から南南東に横浜市に伸びる沈降帯や、丹沢山地から三浦半島をへて房総半島の南部にいたる隆起帯もこの構造に平行である。

また沈降帯や隆起帯に平行する何本かの活断層もある(37)。

他の一つはこれにほぼ直交する北東-南西方向の朧造で、房総半島東部の鹿島一房総隆起帯に代表される。

前者に比餃してあまり顕著な動きは見られない。

現在の北東一南西に仲びる東京湾の形払 この桔造と関係している。

東京湾を含む関東平野一帯の地質構造は、どうやらこれらの二つの構造に支配されている。

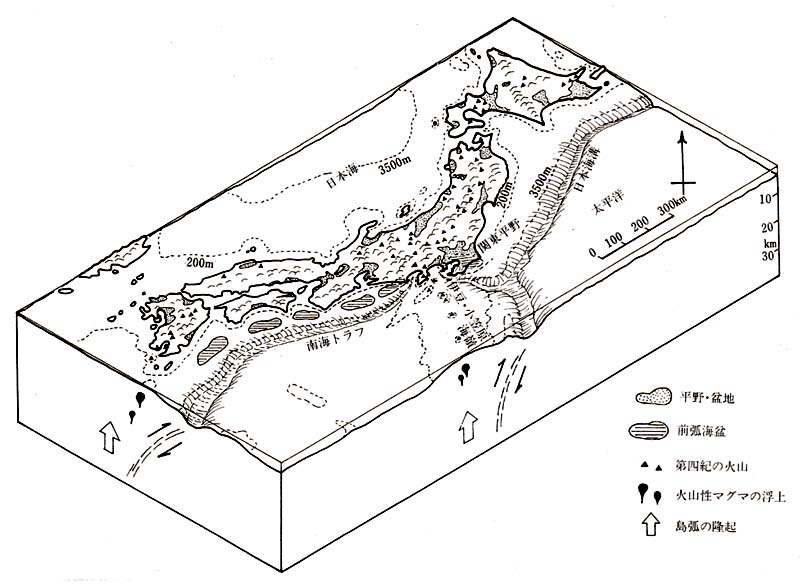

この二つの構造の意味するところは関東平野だけを眺めていたのではわからず、日本列島や近海の海底地形など島弧という大きな地形と関東平野の位置を考慮してみると明らかになってくる(図2-16)。

すなわち北西一南東の構造は、伊豆半島や関東山地を間にはさんで西側の西南日本外帯とその沖の海底地形と地質構造に八の字形をもって連続しているように見える。

一方、北東一南西方向の構造は、東北日本弧から南の伊豆-小笠原弧へと伸びる隆起帯の方向に一致する。

西南日本の太平洋沖には外縁隆起帯と前弧海盆がほぼ東西方向にならんでおり、関東平野はまさに前弧海盆が隆起して陸上にあらわれた場所にあたる。

西南日本沖の外縁隆起帯において断層や隆起を伴う構造運動があったのは中期中新世のことである。

その後、この外縁隆起帯の陸側には、前弧海盆が形成されて鮮新世から更新世にかけて堆積が行われている(38)。

一方、嶺岡一葉山隆起帯は、まず前期中新世の隆起ののち、中期には断層によるブロック運動により沈下、後期から鮮新世にかけての褶曲構造の形成と堆積盆地の北方への移動、というような動きを見せ、前期更新世には沈降域は北に拡大してここに上総層群を堆積させた(39)。

房総半島における嶺岡一葉山隆起帯と上総層群の堆積は、西南日本沖の海底における外縁隆起帯と前弧海盆の形成と軌を一にするものであった。

しかし中期更新世には運動の様子は変わってきた。南北性の隆起がおだやかに進行し、深海にあった嶺岡一葉山隆起帯を含む房総一帯はしだいに浅海化し、東のほうから海面上にあらわれてきたのである(鹿島-房総隆起帯)。

この方向は東北日本から伊豆-小笠原につらなる島弧の方向で、房総半島付近では方向性の異なる二つの隆起運動が複合したことになる。

東京湾の位置は、東西性の隆起軸の北側にできた沈降盆と南北性の隆起軸の丙側にできた沈降盆とが、まさに複合した場所にあたっている。

c 海水準の変動

関東平野が元々大きな堆積盆地であり、第四紀をつうじて相対的に沈降し厚い海成層を堆積させてきたことは述べてきたとおりである。

ところで、このような構造性の盆地が本当に沈降しているのかどうかの判定は、そう簡単ではない。

一般に地質学では、沈降運動は堆積物の累積現象により、また隆起運動は不整合の形成など削剥現象により証明することが普通になされる。

62-32

ここには、堆積や侵食の基準面である海水準が地層形成の歴史のなかで大きく変わることがない、という前提がある。

とはいえ、長い歴史をつうじ海水準の変化はなかったとはいいきれない。

もちろんこの場合の海水準の変化とは、氷河性海面変動とは異質の地殻の大規模な構造運動を原因とし、海の深さや広さが変化したりジオイドが変化することにより生ずるものである。

そのため、沈降運動や隆起運動には「相対的」という修飾語が使われることがある。

見かけ上は“沈降”していても、海水準の上昇による沈水ということもありうるからである。

さて、東京湾の形成にかかわる構造運動を考えるさいにこの問題は避けられない。

さきに第二節では、下総層群の堆積構造として、河成の砂磔層にはしまり海成層、潟成層と重なる氷河性海面変動に制約された堆積サイクルが次々と累積していることを示した。

このような地層群の累積には、一般に堆積盆地の“沈降運動”があったものと解釈される。

第四節では東京湾湾底地下には下総層群基底の東京湾不整合が-500mから-700mの深度にあることも示したが、これも海面のレベルで形成された不整合がその深度にまで“沈降した”との考えが成りたつ。

しかしながら、第四紀、特に中期更新世をつうじて東京湾周辺地域は本当に沈降していたのだろうか。

局部的な断層運動による陥没はともかく、東京湾を含む関東平野一帯が長期にわたり構造的に沈降していたとする確かな証拠はない。

それどころか、関東平野とは深海にあった前弧海盆が隆起して形成された可能性がある。

つまり関東平野一帯は深海から大きく隆起したが、周辺部はより速い速度でせりあがり中心部に堆積盆地をつくった。

一方海水準はこの隆起をうわまわる速度で上昇し、堆積盆地を深化させてここに下総層群を堆積させたのである。

中期更新世にこのような海水準の上昇があった、という考えは、関東平野(40)のほか、大阪平野(41)、新潟平野(42)琉球列島(43)などからも報告されている。

氷河性海面変動をうわまわる、構造運動に起因する海水準変動(テクトノユースタシー)については、その実態とともにまだ不明なことが多く、今後解決されなければならない課題なのである。

s 参考文献 top

top

****************************************

|