|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

第六章 湾底の最新堆積物

東京湾は比較的閉鎖性の高い湾である。

そのため、周辺の河川から湾に流れこんだ物質は湾内に滞留しやすい。

これまで湾堆積物の化学組成の水平および鉛直成分が研究されている。

研究の結果、河川をとおって運ばれる物質には、河口域に堋積しやすいもの、湾中央付近に堆杖しやすいもの、また湾外に流出しやすいものがあるなど、多様であることが分かってきた。

また湾堆積物の化学組成は、様々な人間活動を敏感に反映して微妙に変動していることも分かってきた。

以下に詳細に見てゆこう。

6-1 河川から湾への懸濁物質の流入

堆積物の原料の多くは、江戸川、荒川、隅田川:多摩川、鶴見川など大小多くの河川をとおって絶えず東京湾へと運ばれたものである。

東京湾に運ばれる総懸濁物量を概算してみよう。

小倉(1)によれば多摩川河口付近での懸湖物の濃度の平均値は20±6mg/リットルである。

そこで、東京湾に流入する他の河川中の懸濁物の濃度もこれと同じであると仮定して計算する。

この値に湾に流入する全河川の年間水量10×109トン(2)(13×109トンという見積りもある(3))を掛ければ、東京湾に運ばれる懸濁物量が計算できる。

計算の結果は、約2.0×105トン/年となる。

この量は、観音崎と富津岬をむすぶ内側の東京湾(面積にして約1000平方km)の年間堆積量の推定値(堆積物の厚さからの見積り:後述) 1.2×106トン(4)の約6分の1に相当する。

また、 2.0×10、トンという量は東京湾の半分の面積(約500×106平方m)に厚さにして約2mm堆積する量(含水率80%として計算:400g/平方m/年)になる。

このように、河川をとおして流入する懸濁物量(2.0×105トン)と、年間堆積量(1.2×10の6乗トン)は大きく食い違う。

食い違いの理由として、すべての河川の懸濁物濃度を多摩川のそれと同じであるとしたこと、河川をとおして運ばれる懸濁物濃度を年間をとおして同じであるとしたこと、また、植物プランクトンの増殖によって湾内で懸濁物が新たにつくられることも無視したことなどがある。

特に河川の洪水時には大垣の懸濁物が湾に運ばれているので、これを無視していることが上記の食い違いの駸大の理由であろう。

6-2 東京湾の堆積物の特徴 top

a 堆積速度

東京湾の湾奥部から湾中央部にかけてはいわゆる泥が堆積している(前出)。

湾奥部であっても沿岸付近で水深10m以浅では砂が多くなる。

中ノ瀬付近や湾中央から湾口部では砂や岩が多く、泥は堆積していない。

湾口部では湾の幅がせまく急に深くなっており、海水の流れがはやく泥は堆積できない。

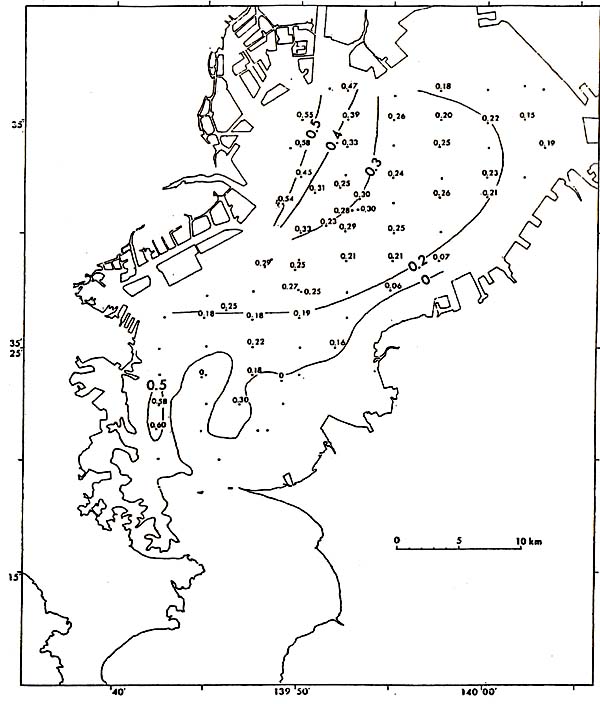

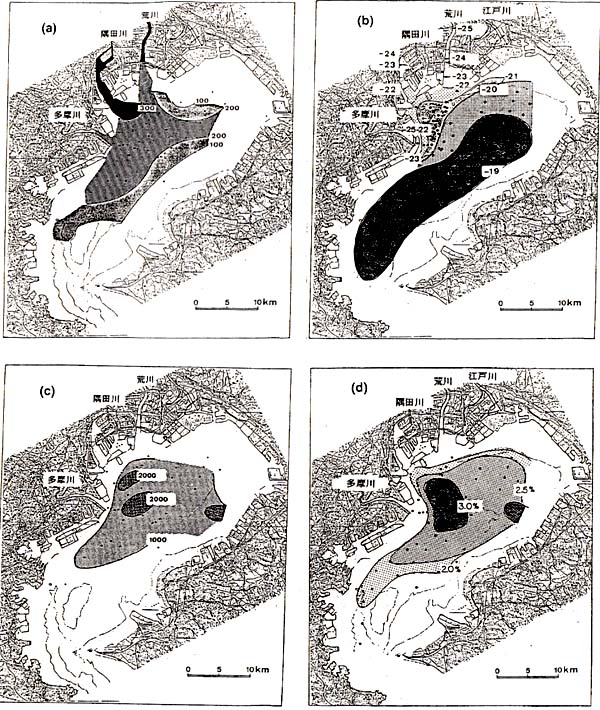

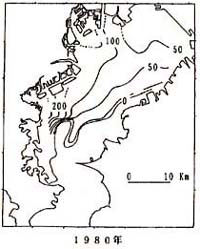

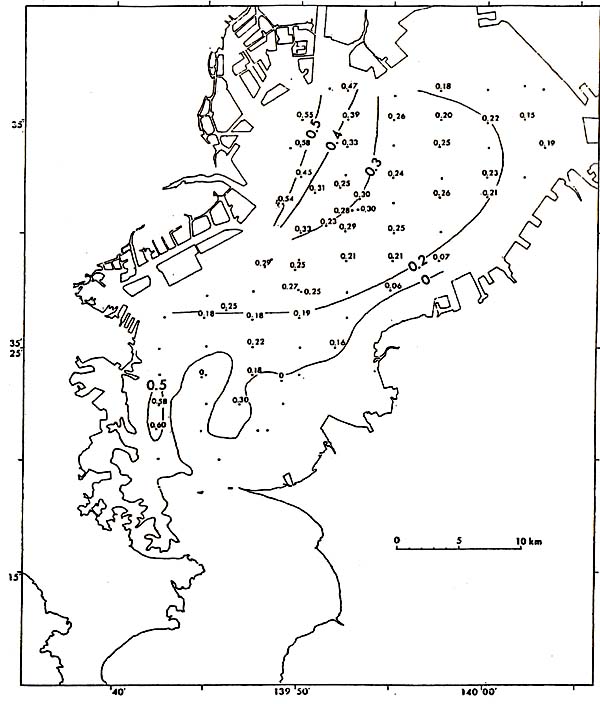

東京湾での堆積速度(単位面積に1年間に堆積する量)の分布を図6-1に示す(4)。

図6-1から分かるように、堆積速度は湾奥西部の隅田川、荒川の沖でもっとも大きく、年間1平方mあたり5000g以上となっている。

東京湾(無堆積区域を除く?)における平均の堆積速度は約1.8×10の3乗g/平方m/年と見積られている(4)。

これを堆積物の厚さに換算すると、年間約10mmになる。

東京湾で柱状採泥器で採取した堆積物試料を調べると、ある深さのところに宝永4(1707)年に宝永山(富士山)の噴火時に運ばれた火山灰が見つかる。

記録によれば宝永山は、16日間噴火活動をつづけ、当時の江戸に6〜9mmの厚さの火山灰を降らせた(5)。

筆者が荒川沖約5kmの地点で採取した柱状試料では、深さ160cmのところに火山灰層が見つかった。

また、湾央部(多摩川沖約8km付近)では、深さ110cmのところに火山灰層が見つかった。

このことから、荒川沖5km地点では100年間で58cmの堆積があったこと、湾央部では100年間で40cmの厚さに堆積していることが分かる。

いいかえれば、1mの泥が堆積するのにかかる時間は、荒川沖では約170年、また湾央部では約250年である。 |

図6-1 東京湾における堆積速度(松本(4))による)(単位:g/平方m/年)

|

b 堆積物中の鉱物および化学成分

堆積物の鉱物組成や、化学分析の報告例は少ない。

湾中央部の底泥について、平均して粘±60%、シルト36‰、砂4%という値が報告されている(6)(7)。

粘土鉱物としては、カオリン鉱物、雲母型鉱物、Al-バーミキュライト、モンモリロナイトが同程度含まれている。

一方、化学成分としては、堆積物重量の1%以上を占める陽イオンをあげると、シリカ(Si)、アルミニウム(Al)、鉄(Fe)、カルシウム(Ca)、マグネシウム(Mg)、カリウム(K)となる。

SiをSi02として、AlをAl2O3として計算すると、これらが堆積物全重量の64〜82%を占める。

有機物炭素の含有量は2〜3%である(6)(7)。

このように、東京湾の堆積物の主な構成物質は、周辺の河川から運ばれてきた珪酸塩鉱物や粘土鉱物のいわゆる外来性物質であることが分かる。

湾堆積物中には、このほかに生物起源物質(湾内でつくられ堆積する物質)として、Si、Ca、有機炭素などがある。

Siははじめは水に溶けていたものが主として植物プランクトン(珪藻類)の殻(SiO2)の形(固体)となり、やがて海底に堆積したものである。

珪藻の遺骸としての珪酸は「生物体珪酸」とよばれている。

生物体珪酸の全珪酸にしめる割合は、湾中央付近の堆積物では12〜36%である(6)(7)。

Caの大部分は貝殻のCaCO3の形で存在している。

事実、岸付近の堆積物中には貝殻の破片がいたるところに見つかる。

一方、堆積物中の有機態炭素の大部分は、湾内で植物プランクトンによって光合成されたものが遺骸とともに堆積したものである。

特に湾中央部では陸上から運ばれてきた有機物の占める割合は少ない。

6-3 東京湾における化学物質(化学元素および化合物)の堆積

今日の東京湾は1200万人をこす人口をもつ首都東京に接するだけでなく、東京〜川崎〜横浜にまたがる京浜工業地帯、千葉県の京葉工業地帯に取り囲まれている。

これら周辺から様々な物質、いわゆる人間活動に由来する物質(一次汚染物質という)が東京湾に入りこんでいる。

河川から運ばれた懸濁物質の多くは河口域で沈降堆積することは容易に想像できる。

このことは、2-aで述べたように宝永火山灰(1707年)以後の東京湾の堋栢物の厚さが、河口近くで厚く湾中央で薄いことからも理解できよう。

湾内には、河川から運ばれた懸濁物質だけでなく、周辺から入りこんできた汚染物質を利川して植物プランクトンが増殖、堆積するなどの二次汚染現象がおこっている。

a 堆積物表層における化学物質の水平分布

|

|

|

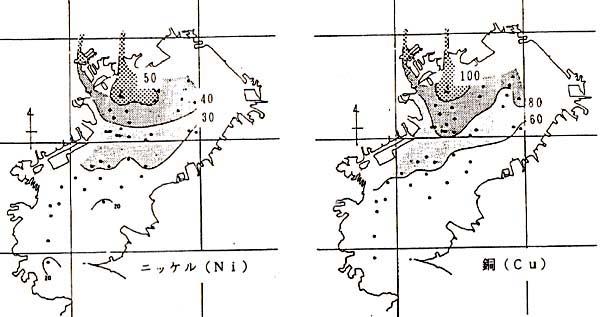

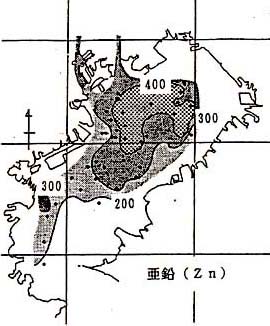

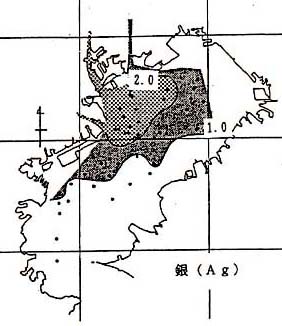

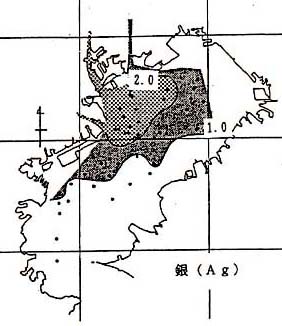

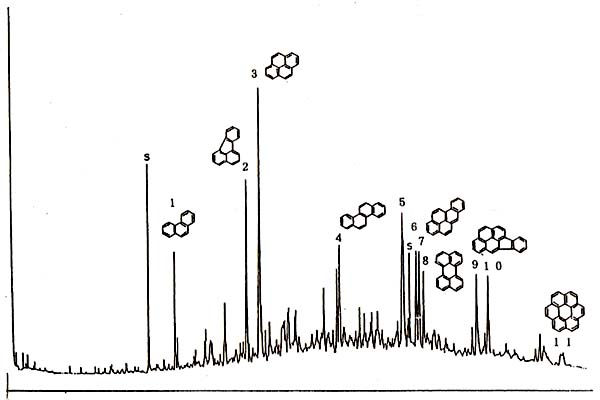

図6-2 東京湾表層堆積物中の重金属の分布(福島9による)(単位:mg/kg-乾燥重量) |

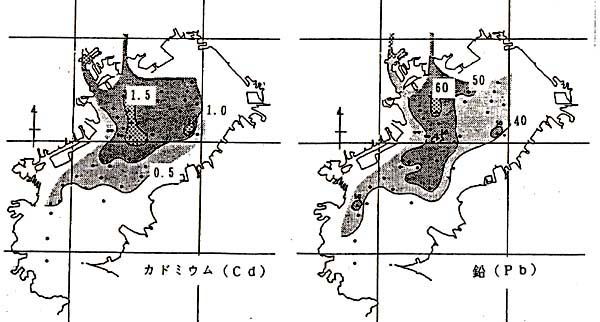

(a)重金属

これまで、湾表層堆積物について銅(Cu)、鉛(Pb)、水銀(Hg)の汚染の実態が報告されている(7)(8)。

湾表層堆積物中の重金属の分布の例を図6-2に示そう(8)(9)。

重金属の分布パターンは元素によって様々に異なることが分かる。

ニッケル(Ni)、クロム(Cr)、銅(Cu)の場合では、荒川の流域で高い濃度を示し、河口域から湾口に向かって減少している。

銀(Ag)の場合は隅目]川側で濃度が高く湾口に向かって減少する(9)。

水銀(Hg)の場合も同様である(8)。

これに対して、亜鉛(Zn)、鉛(Pb)、カドミウム(Cd)では湾内で濃度の高い地域がある。

このように、化学元素によって分布がちがうのは、元素の供給源や化学的性質のちがいのためであるが、まだ理由の詳細はよく分かっていない。

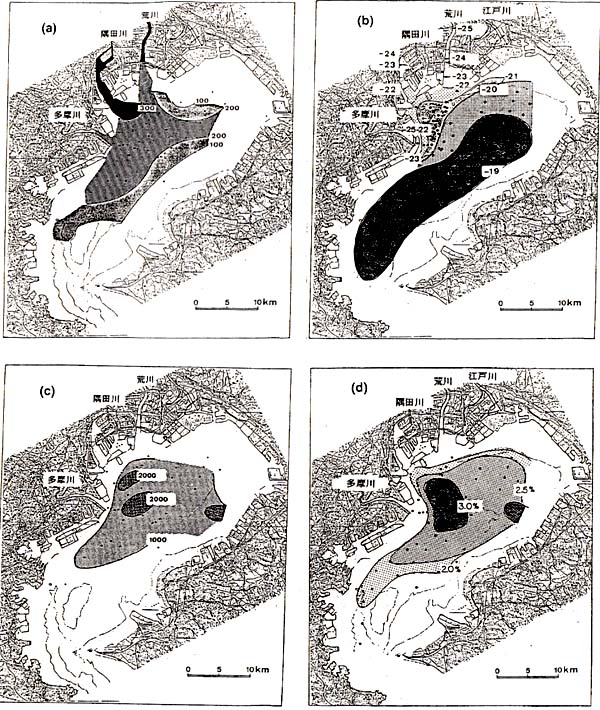

(b)有機物

湾堆積物中には河川をとおして運ばれる自然起源の物質(高等植物や土壌有機物)や汚染有機物が見出される。

汚染有機物の一つとして多環芳香族炭化水素(以下英語の頭文字をとってPAHと略記する)がある。

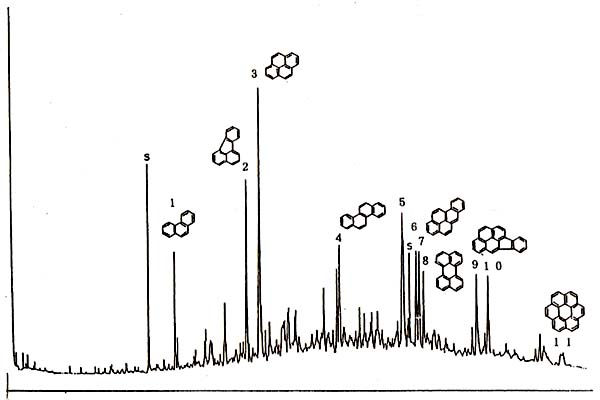

PAHの測定はガスクロマトグラフィーによって行われるが、説明は専門的になるので省略する。

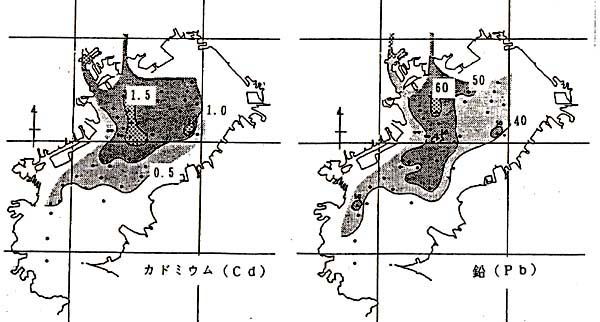

東京湾堆積物中のPAHの測定例を図6-3に示す(12)。

図中にある細かなギザギザはすべて一つひとつの化合物である。

PAHは100種類以上の成分から成ることが分かる。

主なPAHについては図中に化学構造を示した。

PAHは、石油のような化石燃料の燃焼や有機物の燃焼に伴ってススや気休の形で大気中に放出される。

この成分のなかには発ガン性をもつものがある(たとえばベンゾ〔a〕ピレン:図6-3中のピーク番号7)ことから、大気中や環境試料中の濃度がひろく測定されている。

東京湾沿岸では、自動車の排気ガス、ゴミ処理場の煙、火力発電所からの煙などとともに排出されている。

いったん大気中にでたPAHは、浮遊粉塵として雨水とともに地表に達し、さらに懸濁態の形で河川から湾へと運ばれる。

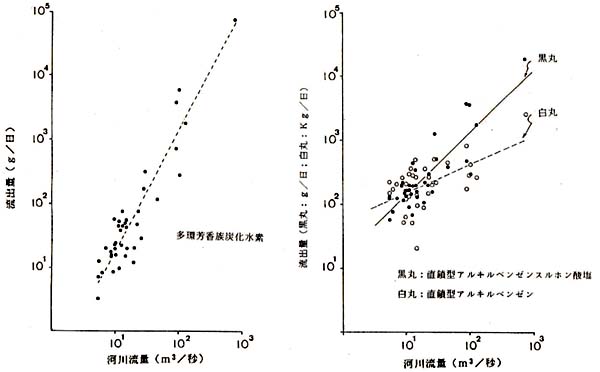

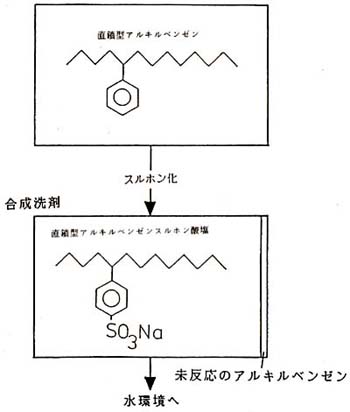

PAHは湾底泥で、図6-4(a)のような水平分布を示すことが分かった(13)(14)(15)。

つまり、 PAHの濃度は湾奥西部で高く、湾口に向かって濃度が減少する。

PAHが東京湾でこのような分布を示す理由は、PAHを含んだ懸濁粒子は比重が大きいために、河口域で沈降しやすいためであると考えられる。 |

図6-3 東京湾堆積物中の多環芳香族炭化水素のガスクロマトグラム

1:フェナントレン 2:フルオランテン 3:ピレン 4:クリセン 5:ベンゾ〔j+K]フルオランテン

6:ベンソ〔e〕ピレン 7:ペンソ[a]ピレン 8:ペリレン 9:インデノ[1, 2, 3-cd]ピレン

10 : ベンソ[ghi]ペリレン 11 : コロネン

|

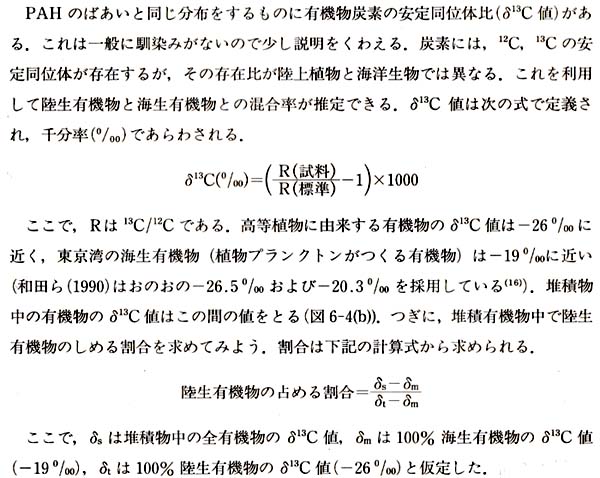

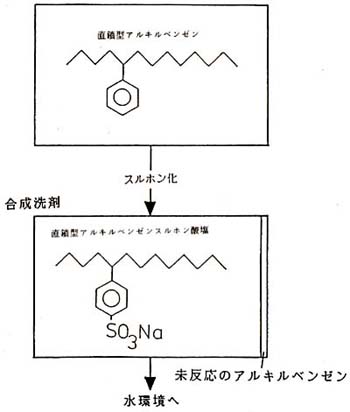

(注:ワープロでは書けないので、本のコピー)

|

図6-5 合成洗剤中のアルキルベンゼン

およびアルキルベンゼンスルホン酸塩

|

計算の結果隅田川、荒川の河口付近では50%の有機物が陸生有機物でしめられていることが分かる。

多摩川では河口のほんの500m沖で海生有機物のしめる割合が10%から50%へと増加している。

また、湾奥から湾中央部のひろい範囲にわたって海生有機物のしめる割合が80〜100%を示す。

このように湾堆積物中の有機物の大部分は湾内の植物プランクトンなどによってつくられたものである。

この事実は、今日の東京湾では河川をとおって大量の窒素やリンなど栄養塩が湾に運ばれる結果、大量の植物プランクトンが増殖して湾内に赤潮状態が絶えず発生していることと符合している。

アルキルベンゼン(図6-5)は、家庭で使用する合成洗剤中に不純物(ABSの約0.1%)として含まれる成分である≦十士≧。

アルキルベンゼンは洗剤を使うことによって生活排水とともに河川にはいる。

湾堆積物中のアルキルベンゼン(AB)の分布は、多環芳香族炭化水素や∂13C値の分布とは大きく異なり、図6-4(c)に示すようである。

アルキルベンゼンは河口から湾中央に向かっていったん濃度が減少するが、湾中央付近でパッチ状に濃度の極大域が出現する。

なぜ堆積物のアルキルベンゼンの分有は図6-4(c)のようになるのであろうか?

筆者の考えはこうである。

アルキルベンゼンは比重の小さな懸濁粒子(たとえば、脂質の粒子など)に吸着している。

ABは洗剤使用時にこれらの粒子に吸着する。

これらの粒子は、比重が小さいので湾内での海水の動きを敏感に反映して、再分布、再堆積を繰返して、結果として図6-4(c)の分布となった。

アルキルベンゼンの極大域(湾中央)は、水の動きの比較的小さな淀みのところなのであろう。

全有機炭素もまた、図6-4(d)に示すようにアルキルベンゼンとおおむね同じ分布をしている。

有機炭素の場合も、有機物濃度が大きく比重が小さな懸濁粒子(植物プランクトンらの遺骸など)が、その他の懸濁粒子にくらべて動きやすいために再堆積を繰返し、結果としてアルキルベンゼンと同じような分有となる。

非常に興味深いことに千葉側にアルキルベンゼンと有機炭素の極大域が発見された。

湾中央部における分布と同じメカニズムが働いていると考えると、この区域には淀みがあることになる。

現在のところ他のデータの裏付けがないが、いずれにしろこれら比重の小さな堆積物粒子の水平分布は、底層付近での海水の動きと密接に関係していると思われるので、今後研究が必要であろう。

最近柳ら(18)は、東京湾における海水の動き、懸濁粒子の比重や粒径を考慮した数値実験によって、上記の堆積物中の有機物質や元素の水平分布を説明する試みを行い、よい成果が得られている。 |

図6-4 東京湾表層堆積物中の有機物の分布

(a)多環芳香族炭化水素(ピレン:図6-3中のピーク番号3に相当.単位:10の−3乗mg/kg-乾燥重量);

(b)有機物の¥<J,3C 値(単位:‰PDB);(c)アルキルベンゼン(単位:10の−3乗mg/kg-乾燥重量);

(d)有機炭素(単位:乾燥試料中の重量%)

|

b 河川から湾への化学物質の流入と堆積

(a)有機物の流入

東京湾へは毎日大量の有機物が溶存状態および懸濁物質として運びこまれている。

筆者らが多摩川において行った結果を紹介しよう。

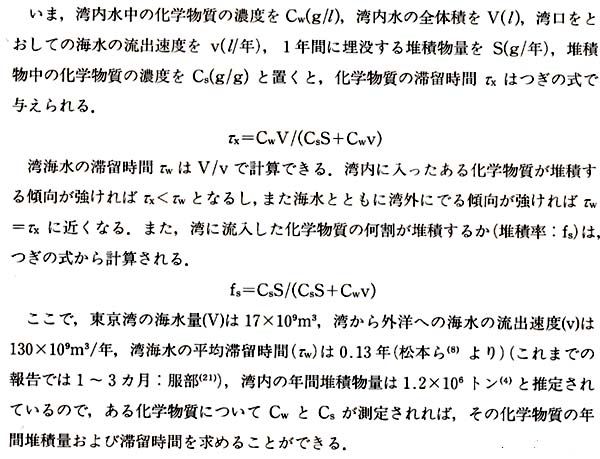

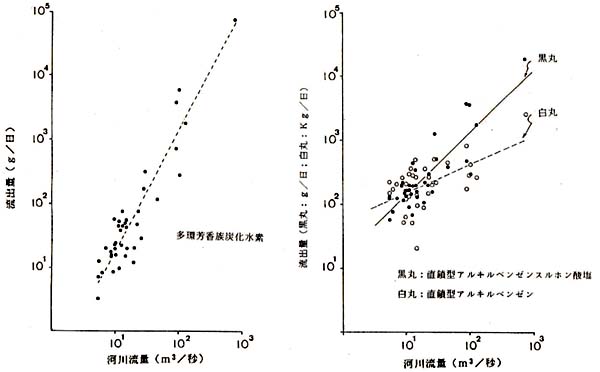

研究にとりあげた有機物は多環芳香族炭化水素(PAH)、アルキルベンゼン(AB)、アルキルベンゼンスルホン酸塩(ABS)である。

1983〜1985年にかけて調布堰で河川水を採取して分布した。

その結果、上記三成分の一日あたりの通過量(すなわち多摩川から湾への流出量)と河川流量との間には図6-6に示すような比例関係が認められた(19)。

つまり、河川の流量が増加すると、有機物の流出量も増加する。

河川流量の増加にたいする有機物の流出量の増加率は、多環芳香族炭化水素の場合がもっとも大きく、つぎにアルキルベンゼンであって、アルキルベンゼンスルホン酸塩はもっとも小さかった。

上記の結果はつぎのように解釈できる。

多環芳香族炭化水素は普段は大気から降下して多摩川流域の土壌表面や小河川周辺に残存している。

これら残存していたPAHは、降雨時には洗い流されて多摩川にでてくる。 |

図6-6 多摩川における汚染有機物の流出量と河川流量との関係

|

AB、ABSの場合も、家庭から排出された多摩川流域の小河川周辺にとどまっていたものが、河川流量の増加によって洗い流されて本流にでてくる点ではPAHの場合と同じであるが、多摩川流域に残存している量はPAHにくらべて少ないのであろう。

ABSは水に溶けやすく、また微生物による分解を受けやすいので土壌や泥表面にとどまりにくいのであろう。

ところで、多摩川から流出するPAHの大部分(99%)は大流量(90立方m/秒以上)時に流出している。

いかに大量の化学物質が洪水時に河川から流出するかが分かる。

さて、有機物の一日あたりの流出量と河川流量との間に比例関係が成立つことから、多摩川の河川流量が年間どれほどであったかが分かれば、上記の汚染有機物の一年あたりの流出量が推定できる。

見積った結果、一年あたりの多摩川からの平均流出量は、PAH 170kg、AB 330kg、ABS114トンと推定された(19)。

この量はそれぞれ流域で供給される量(PAHの場合は大気中からの降下量、またABおよびABSの場合は使用量の摧定植)の30%、18%および7%に相当すると押定された。

ABSの使用量にたいする流出量の割合がABにくらべて低いのは、ABSが水中で微生物による分解をうけやすいためだと考えられる。

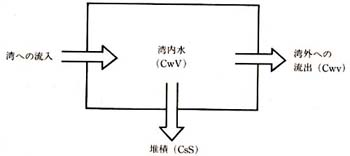

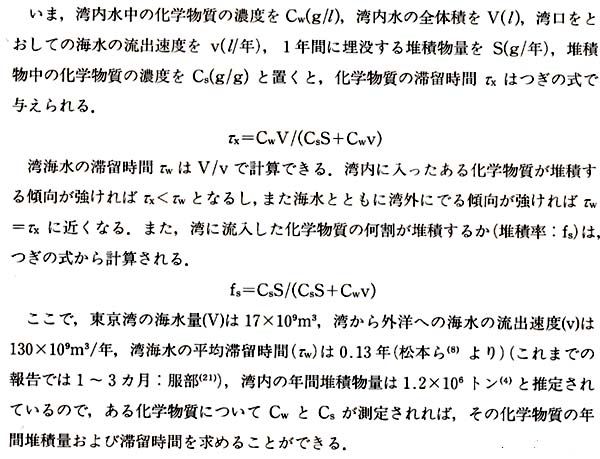

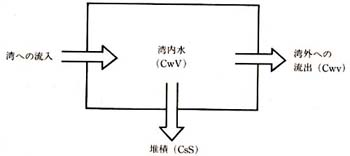

(b)湾内での滞留時間

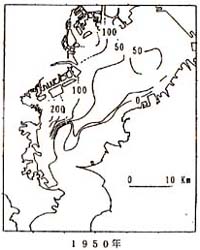

河川をとおって湾にはいった化学物質は湾内での生物学的、化学的諸過程をへて一部は堆積し、一部は東京湾外に流出してゆく(図6-7)。

湾内にはいった化学物質の動きを松本のモデル(20)に従って近似的に描いてみよう。

(注:ワープロでは書けないので、本のコピー)

|

図6-7 東京湾における化学物質の流入、

堆積および流出のモデル

|

|

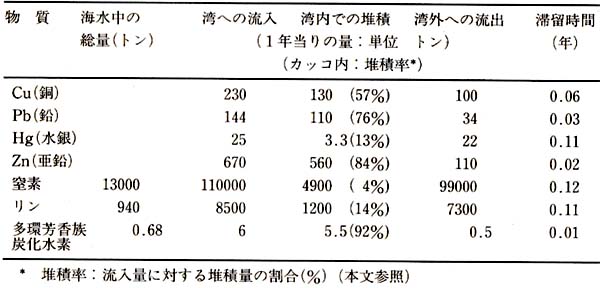

表6-1 東京湾における化学物質の堆積と流出

|

計算結果(表6-1)から明らかなように、鉛(Pb)、亜鉛(Zn)などの重金属や多環芳香族炭化水素(PAH)などは湾内で堆積しやすい物質である。

これに対して窒素(N)、リン(P)は湾外に出やすい成分である。

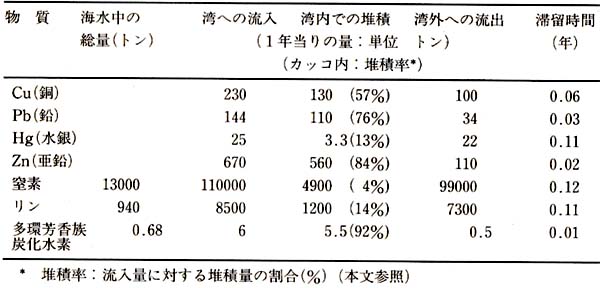

c 湾堆積物柱状試料中の化学物質濃度の変遷

東京湾=には、 1707年(宝永山の火山灰)以来の堆積物が少なくとも1m以上の厚さでたまっていることを先に述べた(6-2、a項)。

これらの堆積物は、湾周辺の河川から運ばれてきたものである。従って、堆積物中の化学物質は湾周辺の環境の変遷を反映して変動している。

特に近年の人間活動による東京湾の汚染の状況が堆積物中に記録されていることが考えられ、これまで多くの研究者によって湾堆積物(柱状試料)が採取されて調べられている。

これらの結果に基づいて過去数百年間の変遷を描いてみよう。

(a)重金属汚染

東京湾中央部を中心として最大32地点において過去約100年間の重金属を含む各種の元素の鉛直分布が測定されている(4)(8)(10)(11)(22)。

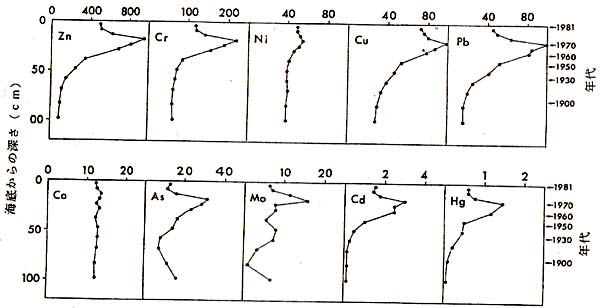

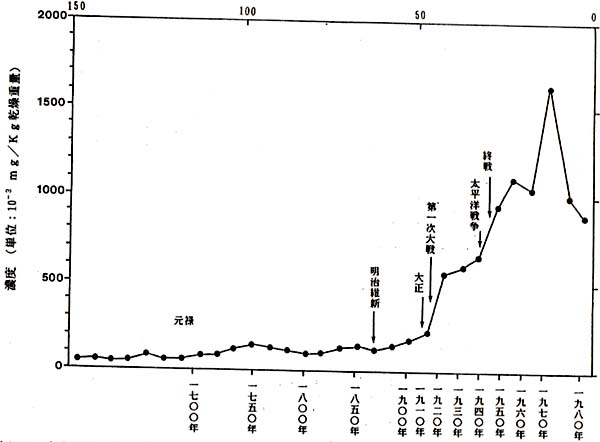

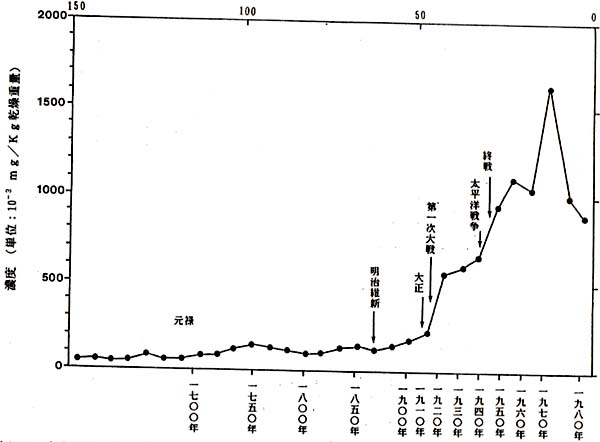

鉛直分布の一例を図6-8に示す(4)。

図6-8から分かるように、亜鉛(Zn)、クロム(Cr)、銅(Cu)、鉛(Pb)、カドミウム(Cd)、水銀(Hg)は、深さ60〜80cmから徐々に増加し、深さ40〜50cmで急増し、深さ15〜20cmで極大となる。

この変遷を年代で見ると、重金属汚染は1900年頃からはじまり、 1950年頃には急速にすすみ、1970年頃に汚染はピークに達する。

その後は徐々に減少している。深さ80cm(1900年頃)より深い層における重金属の濃度値は自然値と考えられる。

|

図6-8 東京湾湾央部の堆積物中の重金属の鉛直分布(松本(4))より抜粋)

(単位:mg/kg-乾燥重量)

|

(b)有機物汚染

有機物汚染については、二種類の物質の鉛直分布を紹介しよう。

a 多環芳香族炭化水素

東京湾の中央付近の堆積物の測定値がある(23)(24)が、Yun(5)は東京湾全域(約30地点)において約1mの柱状試料を採取し、 PAHを測定しているので、その結果をもとにし説明しよう。

|

図6-10 東京湾湾央部の堆積物中の多環芳香族炭化水素の鉛直分布

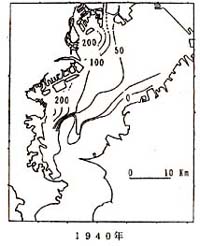

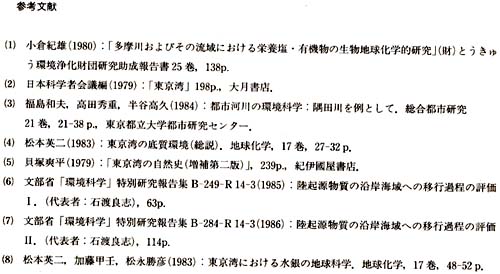

東京湾におけるPAH堆積量の推移を図6-9に示す。

この図から分かるように、 1940年では隅田川沖にPAH汚染がおこり始めた。

PAH汚染は時代を追ってひろがり、やがて横浜沖にも汚染の極大域があらわれた。

1970年には汚染はピークに達し、その後、徐々に汚染が減少している。

さらに、約1.5mの柱状堆積物試料が湾奥部(荒川沖約8km)で採取されPAHが分析された(図6-10)。

この図から分かるように徳川家康が江戸幕府を開いたころ(1603年)からPAHが堆積物から見出され始めるのは興味深い。

PAH濃度は1600年代から徐々に増加しはじめている。

これは東京(江戸)の人口が増えるにつれて、燃焼に伴うPAHの発生量がしだいに増えてきたことを反映しているのであろう。 |

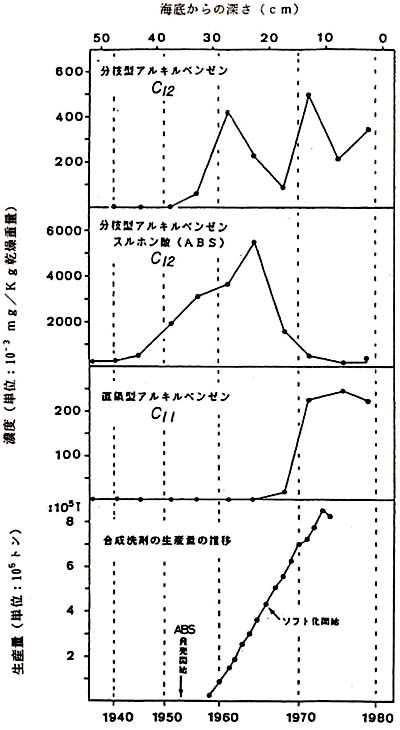

図6-11 東京湾湾央部の堆積物中の合成洗剤関連物質の

鉛直分布(上段の3図)と生産量の推移(最下段の図)との対比

|

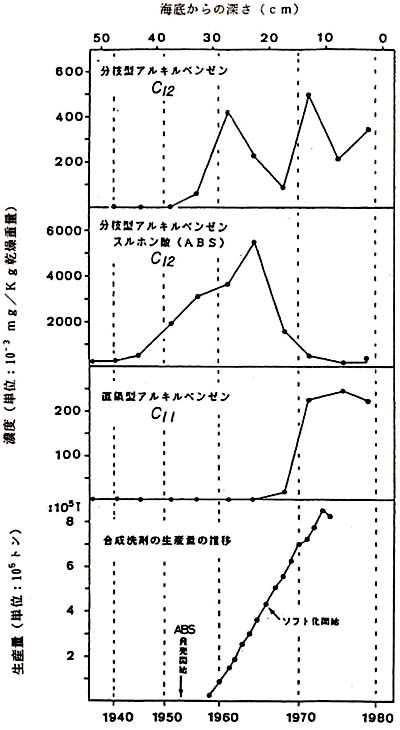

b アルキルベンゼン

先に述べたように、アルキルベンゼンは合成洗剤の使用に伴って環境中にでできたものである。

東京湾中央付近の堆積物中で見つかったアルキルベンゼン鉛直分布を図6-11に示す(25)。

アルキルベンゼンの鉛直濃度の推移は、わが国での合成洗剤の使用状況の推移(26)と見事に一致している。

すなわち、わが国では家庭用合成洗剤(アルキルベンゼンスルホン酸塩:ABS)は1951年より発売され始めた。

当初は分枝型のアルキルベンゼンがABSの合成原料として用いられた。

しかし分枝型のABSは環境中で難分解性であることが問題となり、より微生物分解しやすい直鎖型のABS(ABSという用語は分枝型および直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩の総称として使われる)。

直鎖型ABSを分枝型ABSと区別する場合には、直鎖型ABS(Linear

Alkylbenzene sulfonates の頭文字をとり、LASと略記する)への切りかえ、いわゆるソフト化(またはLAS化)が1968年より行われはじめた(26)。

図6-11から分かるように、使用開始時期の1950年代の初めから分枝型アルキルベンゼンが見つかり始める。

分枝型ABSが分枝型アルキルベンゼンの場合より深い層にも見出されるが、これはABSが堆積後に少し移動した結果であろう。

一方、直鎖型アルキルベンゼンは1960年代の終わりごろから堆積物中に出現する。

これは分枝型ABS→直鎖型ABSへの移行の時期(1968年)によく対応する。

6-4 まとめと課題 top

およそ一万年前に現在の東京湾に近いものができてから今日にいたるまで、東京湾には周辺の河川から懸濁物質が絶えず迦ばれてきた。

最近数十年から数百年問の堆積物の解析から、堆積物の化学組成は、湾周辺の様々な環境変動や人間活動を反映して変動していることが明らかとなった。

まさに、東京湾の堆積物は周辺環境変動の歴史の記録者であるということができる。

しかし最新の堆積物の特徴は、人間活動に起因する汚染物質の濃皮が急激に増加していることにある。

これに伴い堆積物から汚染物質の海水中への回帰の影響が懸念される。

今後、環境汚染源としての東京湾の最新堆積物の研究は重要である。

s 参考文献 top

top

**************************************** |