|

��������������������������������������������������������������������������������

Index ����@����@�O���@�l���@���@�Z��

��� �q�}�����̐�

�@1 �K���W�X��E�u���}�v�g����E�C���_�X��

top

|

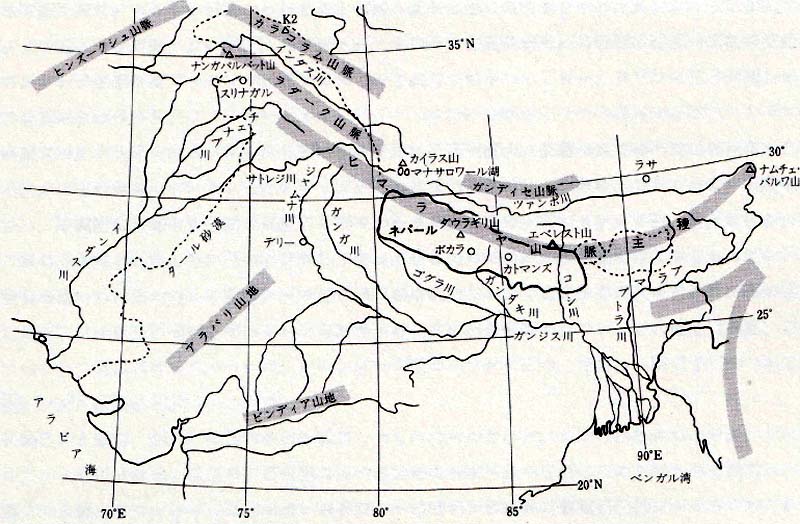

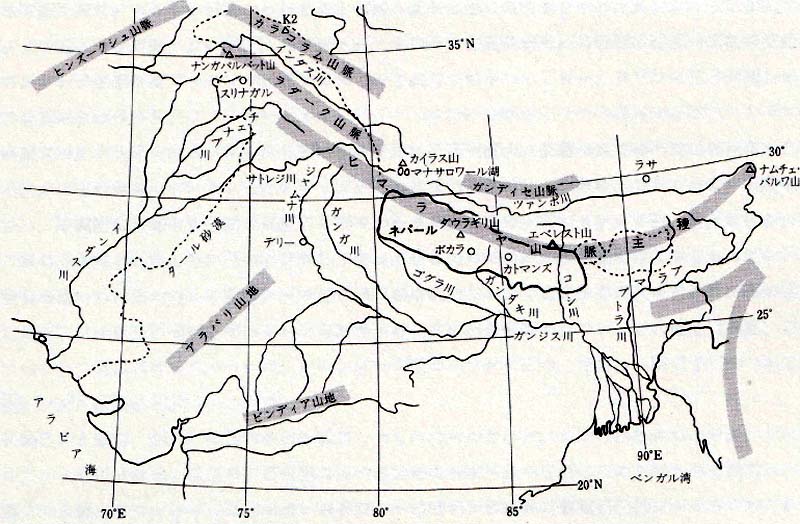

�}17�@�q�}�����R���ƃC���h�����k���̒n�`

|

�@�C���h�����̓��Ɛ��̂����ɂ́A���ꂼ��A�傫�Ȑ삪�x���K���p�ƃA���r�A�C�ɂ������ł��܂��i�}17�j�B

�@�K���W�X��ƃC���_�X��ł��B

�@�K���W�X��̉͌��������ɂ́A�k�����痬��Ă���u���}�v�g���삪�������Ă��܂��B

�@�����O�̑�͂́A�q�}�����R���̍���𐅌��Ƃ��A�x���K���p�ƃA���r�A�C�ɍL��ȊC����n�������Ă��邱�ƂŗL���ł��B

�@�C��n�`�}�ł݂�ƁA�K���W�X��̊C����n�̓Z�C�������̓쓌���܂ł̂тĂ���̂��킩��܂��B

�@���̖c��ȗʂ̍���D�́A�q�}�����̎R���𗬂�邽������̎x���̐N�H��p�Ɖ^����p�ɂ����̂ł��B

�@�q�}��������^��Ă��鍻��D�͊C�ɂ��邾���ł͂���܂���B

�@���Ƃ��A�K���W�X��ł́A�y���K���p�̉͌�����q�}�����ւ̓����ł���V�����N�R���̂ӂ��Ƃ܂ŁA��ԋ߂��Ƃ���ł������ɂ��Đ��S�L�����[�g���ȏ������܂����A���̂�����̍��x�͊C���l�Z�Z���[�g�����炢�ł�����A�������牺���́A�͌��܂ł̌��z�͂قƂ�ǂ���܂���B

�@���̂��߁A�q�}�������痬��łĂ�����ʂ̍���D�́A�C�ɂł�O�ɂ��̕��n�ɂ����Ă��܂��̂ł��B

�@�������Ăł����̂��K���W�X������C���_�X�����ł��B

�@�Ƃ���ŁA�}17�ɂ݂���悤�ɁA�u���}�v�g������C���_�X����A�����������������Ă��܂��B

�@�u���}�v�g����̏㗬�ł���c�@���|����A�C���_�X��̏㗬���A�q�}�����̗����i�k���j�ɂ��鐹�Ȃ�Ƃ��ėL���ȃ}�i�T�����[���Εt�߂Ɍ����A�q�}�����ɕ��s�ɁA���ꂼ����Ɩk�����ɗ���A�i���`�F�E�o�����R�ƃi���K�p���o�b�g�R�̂Ƃ���ŁA�Ƃ��ɓ�֗���������Ă��܂��B

�@�����āA�������Ńq�}�����R���̓쑤�ɐ��������K���W�X��̎x���i�K���_�L��A�R�u����Ȃǁj��C���_�X��̎x���i�`�F�i�u��A�T�g���W��j�ƍ������Ă��܂��B

�@�܂�A�q�}�����́A�R���̖k���𗬂��u���}�v�g�����i�c�@���|��j��C���_�X��̏㗬�ƁA�쑤�𗬂�邻���̎x���Ƃ̋��E�ɂȂ��Ă���̂ł��B

�@�q�}�����̓�ʂ𗬂��K���W�X����������낢����������Ă��܂��B

�@�K���W�X��̎x���ł���W�����i��A�K���K��A�R�v����A�K���_�L��A�����ăR�V��͏㗬�ł͎R���̕����ƒ��p�ȓ쐼���邢�͓�֗���A�q�}�����R�����łĂ���A�傫���쓌�����ɗ���������āA�K���W�X��ɍ������Ă��܂��B

�@�����ɂ��A�W�����i��ƃT�g���W��̊Ԃ��炻�̓���̃A���o���R�n�ɂ����Ă̒n�悪���N���āA���ꂪ��������Ƃ������������܂��B

�@�W�����i��͂����Ă̓C���_�X��ɗ���Ă����Ƃ������Ă��܂��B

�@��㐢�I�̒�����܂ł́A�q�}��������`�x�b�g�ւ����Ẳ��n�̂悤���͂悭�킩���Ă��܂���ł����B

�@�c�@���|�삪�{���Ƀu���}�v�g����ɂȂ����Ă���̂��ǂ������A�͂����肵�Ă��܂���ł����B

�@���̍��A�`�x�b�g��l�p�[���A�u�[�^���͊O���l�̓������֎~���Ă����̂ŁA�C�M���X�́A���̒n��̒n�}�����邽�߂ɁA�p���f�B�b�g�Ƃ���C���h�l��`�x�b�g�l��h�����܂����B

�@�ނ�͑����ɕϑ�������A����҂�}�m�ɂȂ����肵�āA�q�}�������n�̒��������܂����B

�@�c�A���|�삪�u���}�v�g����̌����ł��邱�Ƃ��m���߂邽�߂ɁA�ڈ�������ۑ����c�@���|��ɓ�������A����������̃u���}�v�g����ŊĎ������Ƃ����b������܂��B

�@2 �A������̂������ȗ��H top

�@�l�p�[���̎R�̂Ȃ����A�n�����������Ȃ�������Ă���ƁA�����̂ق�����g�K���[���A�K���[���h�Ƃ��������������Ă��邱�Ƃ�����܂��B

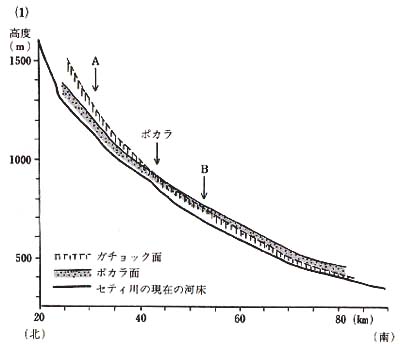

�@�����낤�Ǝv���Ă���ƁA�₪�āA��ɃJ�l��������Z�Z�C�ȏ�̎R�r�̃L�����o�����ɏo��܂��i�}18�j�B

�@�傫���������p�ƒ����q�Q���������擪�̃��[�_�[�R�r�́A�����\���m���Ă���̂��A�����ꓹ�ɂ��Ă��A���킸�ɂ������ƕ����čs���܂��B

�@�R�r������ǂ��Ă���̂́A�`�x�b�g�̐l�����ł��B

�@�R�r�����́A��Z�L�����炢�̑܂�w���̍��E�Ɉ�����Ă��܂��B

�@���g�͖k�����ւނ����ꍇ�ɂ͉��ł��B

�@�k�̃`�x�b�g�����ɂ͂�������̌�����܂����A���̒��ɂ͉����i�����̌j������܂��B |

�}18�@�R�r�̃L�����o�����B�����l�p�[���A

�K���J���_�L��㗬�Łi�n�Ӌ������B�e�E�j

|

�@���������`�x�b�g�ɂ́A���̉�����ł����V�R�̉��c����������̂ł��B

�@�`�x�b�g�̐l�����͂��̉����̒��ւ����Ă����āA�Ăƌ�������̂ł��B

�@�Ƃ���ŁA���̏����ȎR�r�������A���X�ł�����ꂽ�q�}�������ǂ�����ĉz����̂ł��傤���B

�@���̔閧�����b���܂��傤�B

�@�l�p�[��������G�x���X�g�ɓo��ɂ́A�h�E�h�R�V��̏㗬�ɂ���V�F���p���̌̋��i���`�F�o�U�[�����̉��ɁA�y�[�X�L�����v���������܂��B

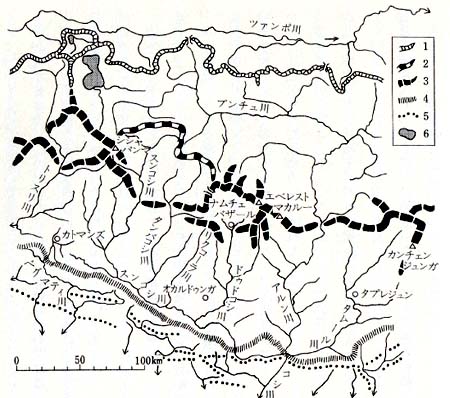

�@���݂ł́A�r���܂Ŏ����Ԃ𗘗p�ł��܂����A�����ẮA�o�R���̓J�g�}���Y����h�D�h�R�V��܂ŁA��q�}�����т���Z���ԂقǃL�����o�������Ȃ���Ȃ�܂���ł����i�}19�j�B

�@��q�}�����т͑������������ɓ_�݂���A�l���̂����Ƃ������n�тł����A�������̊��o���炷��ƁA�R�܂��R�̎R�x�n�тł��B

�@������Z�Z�Z���[�g���ȏ�o��ƁA�����͈�Z�Z�Z���[�g���������~���Ƃ�����ł��B

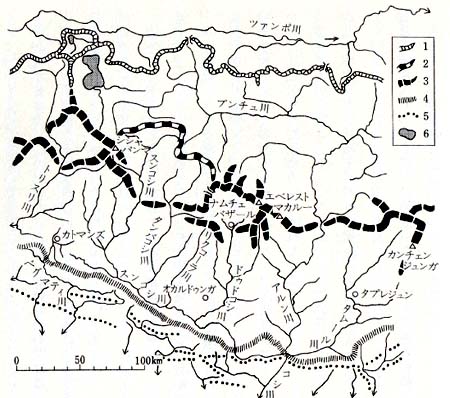

�@�}19�Ɏ����悤�ɁA�J�g�}���Y�ƃh�D�h�R�V��̊Ԃɂ́A��쐼�֗����X���R�V��A�^���o�R�V��A���N�R�[����₻�̎x��������A�����̊Ԃɂ͍��x����܁Z�Z�`��܁Z�Z���[�g���̎R����k�ɂ̂тĂ��܂��B

�@�������A�����̐�́A���̉����ł́A�}�n�o���[�g�R���ɗ��H�����������āA�قڒ��p�ɓ��쓌�����ɗ���Ă���X���R�V��ɍ������܂��B

�@����ɉ����ł́A�k���痬��Ă���A������Ⓦ���炭��N���[����Ƃ��킳���ăR�V��ɂȂ�A�����Ń}�n�o���[�g�R���ƃV�����N�R�����������āA��֗��ꂳ��܂��B

�@�X���R�V�͂���h�D�h�R�V��܂ł͍��q�}�����т̎�Ő��i��ԍ��������j�̓�ʂɐ����������A�����Ń}�n�o���[�g�R���ƕ��s�ɗ���Ă��܂��B |

�}19�@���l�p�[���̎R���Ɛ�i�s�B�n�[�Q���A1969�ɂ��j�B

1�F�c�@���|��ƃv�b�`����̕�����A2�F�v���`����ƃX���R�V��̕�����A

3�F�q�}�����R����Ő��i���q�}�����сj�A4�F�}�n�o���[�g�R���A

5�F�V�����N�i�`�����A�j�R���A6�F��

|

�@�N���[����������ł��B

�@�������A�A������́A�}�J���[�R�̓��ō��q�}�����т����f���Ėk�ւ̂сA�`�y�b�g�E�q�}�����тł̓v���`����Ɩ��O�������܂��B

�@�����ł́A�ĂсA�R���ƕ��s�ɓ��������ɗ���Ă��܂��B

�@�v���`����̖k�ɂ̓`�y�b�g�E�q�}�����т̌܁Z�Z�Z���[�g�����炢�̒Ⴂ�R��������A���̎R�����k�̃c�@���|�여��Ƃ̋��E�̗Ő��ɂȂ��Ă��܂��B

�@���鐅�n�Ƒ��̐��n�Ƃ̋��E�̗Ő������i�Ԃ��ꂢ�j�Ƃ����܂����A�q�}�����̓쑤�𗬂��K���W�X��̐��n�Ɩk���𗬂��c�@���|��̐��n�Ƃ̕�����́A���݁A�����Ƃ������Ȃ��Ă��鍂�q�}�����т̗Ő��i��Ő��j�ł͂Ȃ��A���́A���̖k�̃`�y�b�g�E�q�}�����тɂ���A�����ƒႢ�R���Ȃ̂ł��B

�@�k�̃`�x�b�g���炭��R�r�̃L�����o�����́A�`�y�b�g�E�q�}�����т̌܁Z�Z�Z���[�g�����炢�̎R�����z����ƁA���Ƃ͔��Z�Z�Z���[�g���̎R����[�������ރA�������J���K���_�L��̒J�ɂ����ĉ����Ă���悢�̂ł��B

�@�l�p�[���ɂ́A���̂悤�ȃq�}�����R���̎�Ő������f����삪���{����A�����̓l�p�[���ƃ`�x�b�g�����ԏd�v�Ȓʏ��H�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�}19�̐��[�ɂ���g���X��������̗�ł��B

�@�X���R�V��̉�����v���`����̂悤�ɁA�R���ƕ��s�ɗ���Ă������c�J�Ƃ����܂��B

�@����͐�̐N�H�͂��R�i���̏ꍇ�̓}�n�o���[�g�R����q�}������Ő��j�̗��N�ɕ��������߁A���H���܂����Ăł�����ł��B

�@����A�A�������g���X����̂悤�ɁA�R�������f���ė���������J�Ƃ����܂��B

�@���J�̂ł������ɂ͓���l�����܂��B��s�J�̏ꍇ�Ɛ�̑��D�ɂ��ꍇ�ł��B

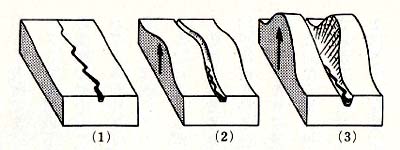

�@�R���ł���܂�����삪����A�n�\�����N���āA��̗���ɒ��p�ȕ����ɎR�����ł����Ƃ��܂��B

�@�삪������鑬�����R�̗��N���x�����������Ƃ��́A��͗��N�����R���ɂ���Ă����~�߂��A���ł�����A���H���܂����ĎR���ƕ��s�ɗ��ꂽ�肵�܂��B |

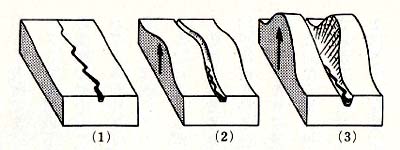

�}20�@��s�J�ɂ�鉡�J�̂ł�����

|

�@�܂�A�c�J���ł���̂ł��B

�@���ɁA��̐N�H�͂̂ق��������Ƃ��́A�R�����N���Ă��A��͂��������Â��A���̐��̍����͂����܂���B

�@�R�̗��N�ƂƂ��ɁA�J�͂܂��܂�����A�[�����J�̉��J���ł��܂��i�}20�́i2�j�Ɓi3�j�j�B

�@���̂悤�ɂ��Ăł������J�́A�삪�R�̂ł���܂����痬��Ă����Ƃ����Ӗ��ŁA��s�J�i���������j�Ƃ����̂ł��B

�@���{�ł́A�V����̓V�������L���ł��B

|

|

|

| �}21�@��̑��D�ɂ�鉡�J�̂ł������i�R�����A1971�ɂ��j |

�@������̂ł������͐�̑��D�i�������j�ɂ����̂ł��B

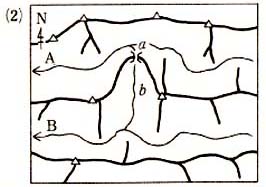

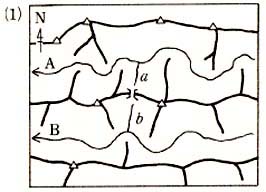

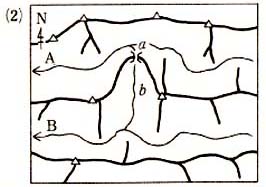

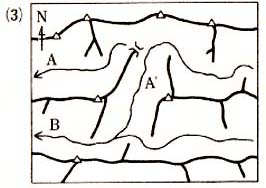

�@���܁A�q�}�����̂���Ƃ���ŁA�}21�́i1�j�̂悤�ɁA��̐�`�Ƃa�����i���j�֗���Ă����Ƃ��܂��B

�@�S�̂Ƃ��āA�k���������A��`�̂ق�����a���������Ƃ���𗬂�Ă��܂��B

�@����ɁA�q�}�����̏ꍇ�ɂ́A�삩�烂���X�[�����͂����Ă���̂ŁA�J�͓�Ζʂɑ����A�N�H��p�͓�Ζʂ̂ق���������ł��B

�@���������āA��a�̎x�����̐N�H�͂́A��`�̎x���������͂邩�ɑ傫���A�x�����͎x���������͂₭�㗬����N�H���Ă����܂��B

�@�����J���N�H�Ƃ����܂��B

�@�x�����̒J���N�H���i�ނƂƂ��ɁA��̎x���̊Ԃ̕�����͖k�ւ����Ă䂫�i�}21�́i2�j�j�A���ɂ́A�x�����͂��̕����������āA��`�̎x��������㗬�̕����������̂ق��֗��ꂱ�ނ悤�ɂ��Ă��܂��܂��i�}21�́i3�j�j�B

�@�������āA��`�̏㗬���͐�a�ɂ���Ă����Ƃ��Ă��܂��̂ł��B

�@��`�͏㗬�����a�ɂ����Ƃ��Ă��܂����̂ŁA���ʂ����Ȃ��Ȃ�܂��B

�@�������A���Ƃ͑傫�Ȑ삾�����̂ŁA�앝�͂��̐��ʂɂ���ׂčL���̂ł��B

�@�l�p�[��������Ă���ƁA�앝�̂��ɂ͐��ʂ������ԂȂ���ɂԂ��邱�Ƃ�����܂����A���̂悤�Ȑ�̂Ȃ��ɂ́A�㗬�������̐�ɂ����Ƃ�ꂽ���̂�����킯�ł��B

�@����ɂ����Ƃ���ꍇ������܂����A����ɂ��Ă͂��Ƃł��b���܂��B

�@���̂悤�ɁA�R�V��́A�㗬���Ɖ������ŏc�J�A�������ʼn��J�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�q�}�����R���𗬂���́A�����ꏭ�Ȃ���A�݂�Ȃ��̂悤�ɕ��G�ȗ�������Ă���̂ł��B

�@����̓q�}�����R���̕��G�ȗ��N�^���̂�����ł��B

�@3 �t�]����i�u top

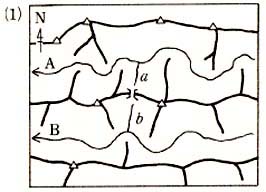

�@�����l�p�[�����|�J���̒��͒�q�}�����т̖~�n�̂Ȃ��ɂ���܂��B

�@�����́A�ŏ��ɓo��ꂽ���Z�Z�Z���[�g����ł���A���i�v���i�R�▂�̎R�Ƌ����ꂽ�_�E���M���R�ւ̏o���n�ł��B

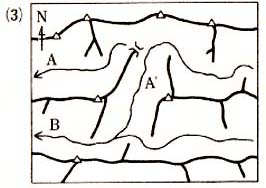

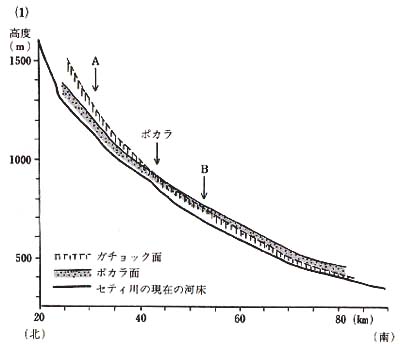

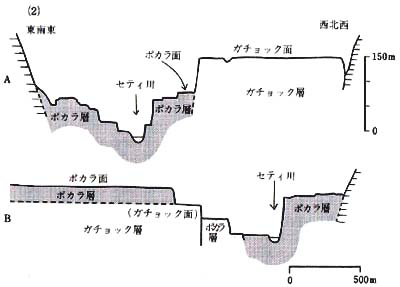

�@�|�J���~�n�𗬂��Z�e�B��̗��݂ɂ́A���i���̕���Ȗʂ����K�i��̒n�`�i�͊ݒi�u�j���݂��܂��B

�@���̍L�����n�i�i�u�ʁj�ɐl�Ƃ������Ȃ�сA�l�X�͓c���������Ă��܂��i�}22�j�B

�@���̉͊ݒi�u�́A�k�̃A���i�v���i�A��A�Z�e�B��ɂ���ĉ^��Ă������I�łł��������n�w�i�i�u�I�w�j���A�R�̗��N�Ȃǂ̌����ɂ���ăZ�e�B��̐N�H�͂������Ȃ������߂ɁA�Z�e�B�쎩�g�ɂ���č�肱�܂�Ăł������̂ł��B

�@����Ȓi�u�ʂ́A�����Đ삪����Ă����ʂ�\�킵�Ă��܂��B

�@�������̒i�u�ʂ�����Ƃ������Ƃ́A�Z�e�B��̐N�H�͂����߂��^���i�R�̗��N�j�������������Ƃ������Ă��܂��B

�@������ł́A��ʂɍ����Ƃ���ɂ���i�u�ʂقnjÂ�����ɂł������̂ł��B |

�}22�@�|�J���~�n�𗬂��Z�e�C��̉͊ݒi�u

�i�㗬���牺�����݂��Ƃ���j�B

�f�F�K�`���c�N�ʁA�o�F�|�J���ʁB

�����̒荂���������R�Ȃ݂͒�q�}�����т̎R�X�B

|

�@���̂悤�ɁA�R���̗��N��m�邤���ŁA�i�u�̒����͏d�v�ł��B�i�u�̒����ő�Ȃ��Ƃ́A���ݐ삪����Ă�����i�͏��j����̒i�u�ʂ̍����i�䍂�Ƃ����܂��j�ƒi�u�������Ă��鍻�I�̐̎�ނ�����ׂ邱�Ƃł��B

�@���̂��߁A�i�u�����ł́A���ɂ͓�Z�Z���[�g���ȏ������i�u�̊R���ȍ��x�v���������āA�o������A�������肵�Ȃ���Ȃ�܂���B

|

|

�}23�@�|�J���~�n�̃K�`���c�N�w�ƃ|�J���w�̊W�i�R���p��ق��A1982�ɂ��j�B

�i2�j�̒f�ʂ`�Ƃa�́A���ꂼ��i1�j�̒n�_�`�Ƃa�ł̒f�ʂɂ�����B

(1)�̉����͏㗬�̃A���i�v���i�V��̒���(7,555m)����̐��������B |

�@���k��w�̎R���p�����|�J���~�n�̂��������̒i�u��o�������ʁA���̂悤�Ȃ������낢���Ƃ��킩��܂����B

�@�|�J���~�n�ɂ́A�Z�e�C��ɂ���đ͐ς������I�w�̂����A�Ƃ��Ɍ������̂ɁA�Â��K�`���b�N�w�ƐV�����|�J���w������܂��i�}23�j�B

�@�K�`���b�N�Ƃ����̂͋߂��̑��̖��O�ł��B�Ƃ��Ɍ����͈�Z�Z���[�g���������A��̕���Ȗʂ͂��ꂼ��A�K�`���b�N�ʁA�|�J���ʂƂ��Ă��܂��B

�@�|�J���̒����㗬�ł��i�}23�́i1�j�̂`�n�_�j�A�Â��K�`���b�N�ʂ��V�����|�J���ʂ̏�ɂ���܂��i�}23�́i2�j�̒f�ʂ`�j�B

�@���̂��Ƃ͂��̂悤�ȗ��j�������Ă��܂��B

�@�@�@�����āA�K�`���b�N�w�̍��I��͐ς����Z�e�C��́A�K�`���b�N�w��͐ς�����邱��A�K�`���c�N�ʂ𗬂�Ă����B

�@�A�@���̌�A�R���̗��N�ɂ���āA��̐N�H�͂����܂�A�K�`���b�N�w����܁Z���[�g��������������āA�V���Ƀ|�J���w�̍��I��͐ς����B

�@�@�@���̑͐ς�����邱��ɂ́A�|�J���ʂ��͏��ł������B

�@�B�@�Ăѐ�̐N�H�͂͋��܂�A��̓|�J���w����肱�݁A���݂̈ʒu�𗬂�Ă���A�Ƃ����킯�ł��B

�@�@�@�Ƃ��낪�A�|�J���̒��̉����̂ق��ł��i�}23�́i1�j�̂a�n�_�j�A���̓�̖ʂ̊W�͋t�]���A�|�J���ʂ��K�`���b�N�ʂ̏�ɂȂ��Ă��܂��i�}23�́i2�j�̒f�ʂa�j�B |

�@���̂悤�ɁA�V���̒i�u�ʂ̈ʒu����̏㗬�Ɖ����ł��ꂩ��邱�Ƃ́A���{�̐�ɂ��݂��܂��B

����́A���{�̏ꍇ�ɂ́A�X���ƊԕX���i�X���ƕX���̊Ԃ̒g��������j�Ƃł̊C���ʂ̍����̕ω��i�X�͐��C�ʕϓ��Ƃ����܂��j��C��̕ω��̂��߂ƍl�����Ă��܂��B

�@���Ƃ��A�������ܖ��N����ꖜ�N�O�̍Ō�̕X���i�E�����X���j�ɂ́A�C���̈ꕔ���X�ƂȂ��ė���ɌŒ肳�ꂽ���߁A�C�����ւ�A�C���i�N�H��ʁj�����݂����l�Z���[�g�����Ⴍ�Ȃ����Ƃ����Ă��܂��B

�@�C���i�N�H��ʁj��������ƁA��̐N�H�͂����܂�܂��B

�@�t�ɁA�ԕX���ɂȂ�ƊC���ʂ͏㏸���A�͐Ϝw�p���܂���܂��B���̂悤�ɂ��āA�i�u�ʂ̋t�]��������̂ł��B

�@�������A�|�J���t�߂̓x���K���p�����Z�Z�Z�L�����[�g�����炢�͂Ȃ�Ă��܂��B

�@�������S���\���[�g���̊C�ʂ̏㉺�^�����A����Ȃɂ͂Ȃꂽ�Ƃ���܂ʼne������Ƃ͍l�����܂���B

�@�Z�e�C��̏ꍇ�ɂ́A�K�`���b�N�w���͐ς������ƁA�k�̎R�������N���āA��̌��z���}�ɂȂ�A���̌��ʁA��̐N�H�͂����܂��āA�����ɑ�ʂ̍��I���͐ς������߂ƍl�����܂��B

�@�K�`���b�N�w�̑͐ς�������͂܂��͂����肵�܂��A�Â��Ă������N���炢�O�Ɨ\�z����܂��B

�@���̌�A�㗬�̃A���i�v���i�A���N�����i���邢�͔��ɁA�����̃|�J���~�n�����~�����j���̂Ǝv���܂��B

4 �q�}�����̕X�� top

�@�n����ł����Ƃ��L���X�ɂ������Ă���n��́A��������ɑ嗤�Ɩk�ɒn���ł��B

�@���̂ق��ł́A�A�W�A�������A���̒��ł��A�q�}�����R�����͂��߂Ƃ�������A�W�A���n�ɂ́A��������̕X�͂����B���Ă��܂��B

�@�q�}�����R���̕X�͂̑S�ʐς͖k�C���̖ʐς̌ܕ��̓�ɂ������܂��B

�@�X�͕͂����ǂ���X�̉͂ŁA�N�ԓ�A�O�\���[�g�����琔�\���[�g���̑����ŗ���Ă��܂��B

�@�����Ƃ���ł́A��̊���ڂɂ��݂��i�����ԂƖ�ԂƂŁA�n�����蓀�����肵�āA���j�܂��B

�@�܂��A�X�͂͑��ʂ��̊�����Ȃ��痬��܂��B

�@�X�͂́A���̂悤�ɂ��Ăł�����Ђ��^�сA�X�̗͂����▖�[�ɑ�ʂ̊���i���킭���j���c���܂��B

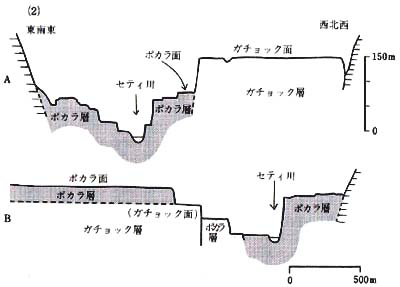

�@����������[���i�X�͐j�Ƃ����܂��i�}24�j�B

�@�����Ƃ���ł́A�X�͂̐N�H�E�^����p�͐�̍�p���͂邩�ɑ傫���̂ł��B

�@�����[���͌��݂̕X�̖͂��[�������Ȃ艺���Ɏc���Ă��邱�Ƃ�����܂��B |

�}24�@�����l�p�[���A�A���i�v���i�A����ʂ̕X�͂ƃ����[���B

�E��̃����[���̊R�̍�����200m�ȏ゠��B

�X�͂̉����i��O�j�͑�ʂ̊���ł������Ă���B

|

�@����́A�����āA�X�͂������܂ōL�����Ă������Ƃ������Ă��܂��B

�@�����[���̕��z��A���̒��Ɋ܂܂�Ă���ؕЂȂǂ̔N�ォ��A�G�x���X�g�t�߂ł́A�����I�ȑO�ɂ́A���݂̎O�{�������ɕX�͂��g�債�A�i���`�F�o�U�[�����̂��܂ł��Ă������Ƃ��킩���Ă��܂��B

�@����́A�ŋ߂̕X�͊g����ł̘b�ł����A�����ƑO�̖{�i�I�ȕX���ɂ͑S�n���I�ɋC����������A����ɑ�K�͂ɕX�͂����B���Ă��܂����B

�@���̂��Ƃ́A�X�͂ɂ���č���Ăł����J�i�t���J�j���W����܁Z�Z���[�g���t�߂ɂ݂��邱�Ƃ�����킩��܂��B

�@�������Ăt���`�̒J������قǂ̑傫�ȕX�͂����̂�����܂ŗ���Ă����킯�ł�����A�X�̖͂��[�͂���ɉ����ɂ������ƍl�����܂��B

�@�������ꎵ�Z���N�O�ɂ͂��܂��l�I�ɂ́A���E�I�ɂ́A�܉�̕X�����������Ƃ����Ă��܂��B

���낢��ȍ����Ɏc���Ă���A�����[���Ȃǂ̕X�͒n�`�ׂ��O�d��w�̊�c�C���ɂ��ƁA�l�p�[���ɂ́A�l��Ȃ����܉�̕X���̂��Ƃ��c���Ă��܂��B

�@���Ƃłׂ̂�悤�ɁA��l�I�̓q�}�������}���ɗ��N���������ɂ�����܂��B

�@�q�}�����̖k���ł́A�����̉Ȋw�҂������A�e�X���̃����[���Ȃǂ̕X�͈�Ղ₻��Ɋ܂܂��ԕ��̉��Ȃǂ��g���āA�q�}������`�x�b�g�̗��N���x�̐�������Ă��܂��B

�@�X���ɂ́A�`�x�b�g�͌��݂̓�ɑ嗤��O���[�������h�̂悤�ɁA�嗤�X���i�X���j�ɂ������Ă���A���݃`�x�b�g�ɂ�������݂���́A���̖��c�ł���Ƃ����l�����ȑO�ɂ���܂����B

�@�������A�����̉Ȋw�҂̌����ɂ��ƁA�`�x�b�g�ɂ͑�K�͂ȕX���͂Ȃ������Ƃ������Ƃł��B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |