|

��������������������������������������������������������������������������������

Index ����@����@�O���@�l���@���@�Z��

�l�́@���N����q�}�����R��

�@1 �����R���@top

�@�n����Z�L�����[�g���ɒB����[���Ƃ���łł����q�}�����Ж����i�ւ�܂���j���A���݁A���������n�\�Ō��邱�Ƃ��ł���̂́A���ꂾ�����̊���n������㏸�������߂��ƁA�܂��ɂׂ̂܂����B

�@�������A���݂̃q�}�����R���́A�����獂���Ƃ����Ă��A�W�����[�g��������킯�ł͂���܂���B

�@���������̈ꖜ��Z�Z�Z���[�g���̕��͂ǂ��Ȃ����̂ł��傤���B

�@�u�o��B�͑ł����v�Ƃ������Ƃ킴������܂����A�R�����N����ƁA�J�����̐N�H��p�������āA����܂��B

�@���ɁA�����Ƃ���ł́A�X�͂ɂ���肱�݂�A��Β��ɂ��݂����������āA�̐ς��c�����A���j���p�Ȃǂ��͂��炫�A�N�H�������݂܂��B

�@�J�╗�̕�����p���̐N�H��p�łł����D�⍻�I�́A��ɂ���ĉ����։^��܂��B

�@�ׂ�������D�͉͌��܂ʼn^��A�O�p�F������܂��B

�@�K���W�X��̉͌��ł́A��͕��G�Ɏ}�킩�ꂵ�A�O�p�F���A���[�o�̂悤�ɁA�C�̂ق��ւ̂тĂ���悤�����悭�킩��܂��B

�@�q�}�������牽�狍�����[�g�����͂Ȃꂽ�͌��܂ʼn^�ꂽ�ׂ�������D�ɂ���āA�V�������n���N�X�ł��Ă���̂ł��B

�@�C�܂ʼn^�ꂸ�A�r���ő͐ς��鍻��D������܂��B

�@�K���W�X�����������Ă�������͐ϕ��������ł��B

�@�e�������I�́A�����Ə㗬�̉͊ݒi�u�͐ϕ������n�͐ϕ��Ƃ��āA�R���̂ӂ��Ƃ�~�n�Ȃǂɂ���܂��B

�@�R���̗��N�ɂ���āA���̂ӂ��Ƃɂ������e���͐ϕ��������b�Z�Ƃ��ł��܂��B

�@�����b�Z�́A��ʂɁA����������炵���R���������ڂǂ��e���͐ϕ�����Ȃ�A�܂������܂ʼn^��܂��B

�@�R�����}���ɍ����Ȃ邩�A������荂���Ȃ邩�ɂ���āA�����b�Z�̑͐ς̂��������������Ă��܂��B

�@���������āA�����b�Z�͐ϕ��̎�����ށA���̑傫���A���z�Ȃǂׂ�ƁA����������炵���R���̗��N���A��������͂��܂�A�ǂ̂悤�ɗ��N�������A������x���肷�邱�Ƃ��ł���̂ł��B

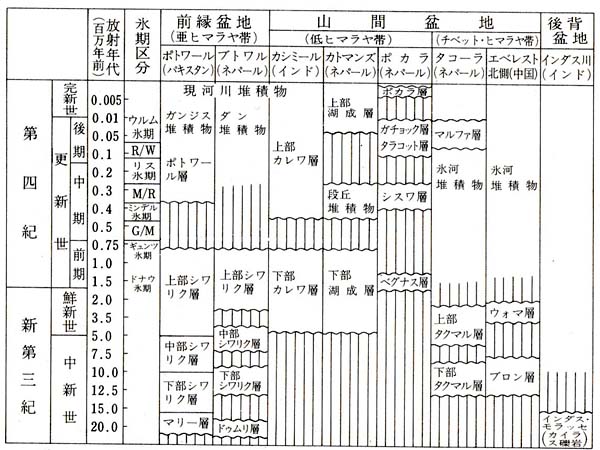

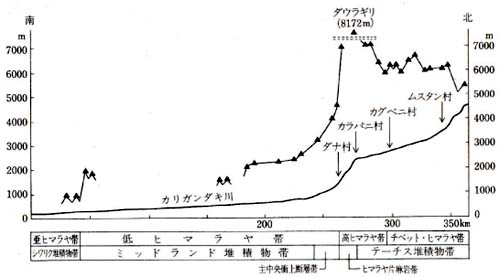

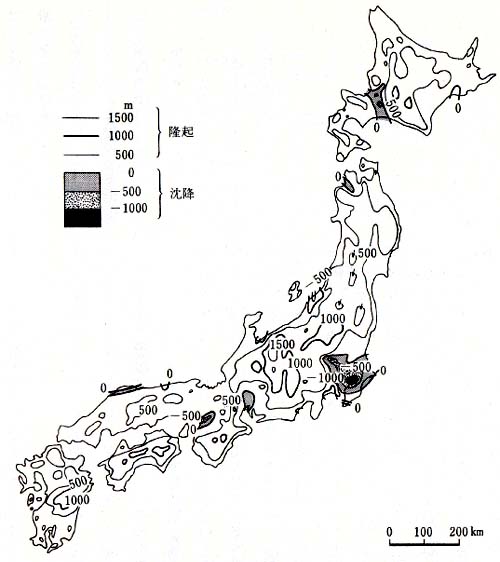

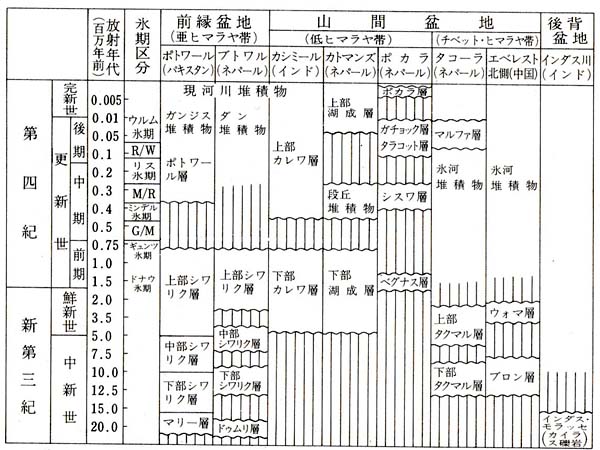

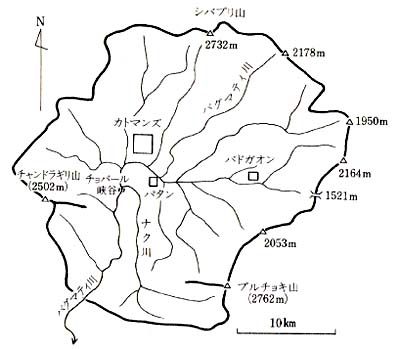

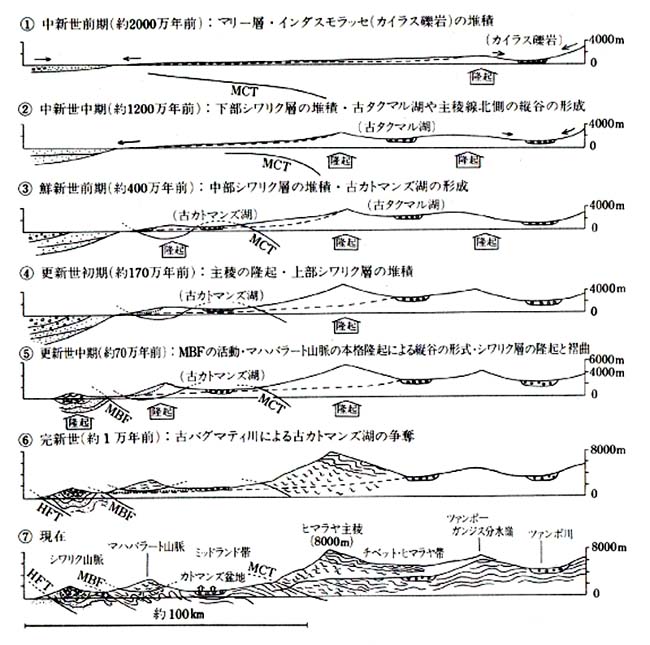

�@�q�}�����R���ɂ́A���̃����b�Z���A�R���̓쑤�i���q�}�����сj�ƎR���̒��i��q�}�����т�k�̃`�x�b�g�E�q�}�����сj�A����ɎR���̖k���i�C���_�X�\�c�@���|�сj�̎O�̒n��ɕ��z���Ă��܂��i�}44�j�B |

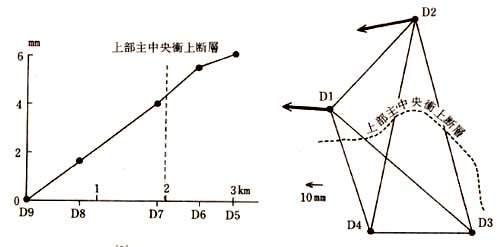

�}44�@�q�}�����R���e�n�̃����b�Z�i�V��O�I�`��l�I�̑͐ϕ��j�B

�X���敪�̂q�^�v�̓��X�\�E�����ԕX���A �l�^�q�̓~���f���\���X�ԕX���A

�f�^�l�̓M�����c�\�~���f���ԕX���������B

�c���͑͐ϕ����Ȃ����Ƃ�����킷�B

|

�@���l�p�[���𗬂��A������́A�X���R�V���^���[����ƍ������āA�R�V��ƂȂ�܂��B

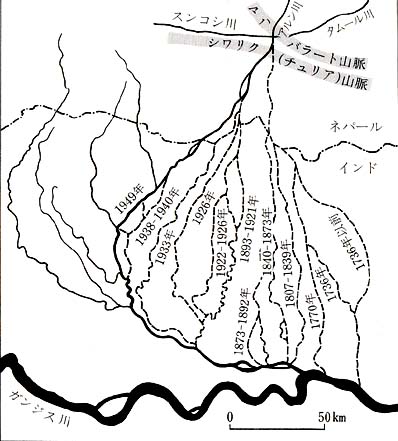

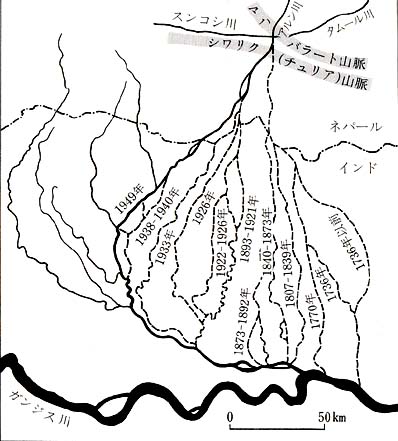

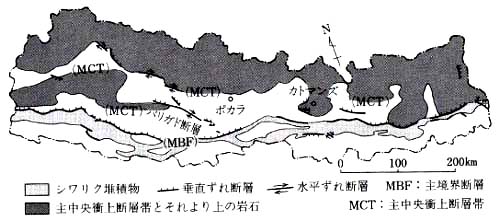

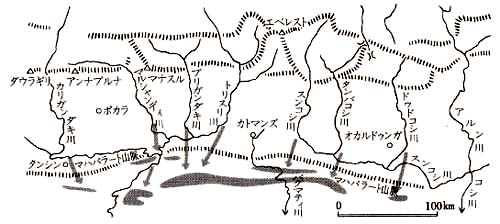

�@�R�V��̓V�����N�i�`�����A�j�R�����������āA�K���W�X�����ɗ���Ă܂��i�}45�j�B

�@�R�n������z�̂�邢���n�ɂł��R�V��́A�o���_�Ƃ��āA�K���W�X�����ɂނ����ĊJ�������̂�邢�X�Βn�i���n�j�������Ă��܂��B

�@��̏o���ł͐�̌��z���}�ɂ�邭�Ȃ��Ă��邽�߁A�悭�^����������܂��B

�@���̂Ƃ��A��ʂ̍��I���͐ς��A���n�͂������ɑ傫���Ȃ�̂ł��B

�@�����āA��^�����ƂɁA��͂��̗��H��ς��āA���傤�ǁA�z�[�X�̂�����E�ɂ���Đ�����ɂ܂��悤�ɁA���n�����E�ɍL�����Ă����܂��B

�@�R�V��͖��܁Z�N�O����ŋ߂܂ŁA��^���̂��тɗ��H�������A���݂ł́A������Z�Z�L�����[�g���ȏ�̍L��Ȑ��n�������Ă���̂ł��B

�@���܂��b�������Ƃ́A���݂������Ă����̑͐ύ�p�̘b�ł����A���̂悤�Ȑ��n�̌`����A�h���X���I�̌����͐ς͂��ł��������̂ł��B

�@���݁A�O�Z�Z�Z���[�g���قǂ���}�n�o���[�g�R���́A��l�I�̏��߂̍��ɂ͂Ȃ��������A�����Ⴉ�����ƍl�����Ă��܂��B

�@���̍��́A�������V�����N�R��������܂���ł����B

�@�q�}�������痬�ꂭ�����Ă�����������̐�́A���̃V�����N�R��������ɁA���݂̃R�V��̐��n�̂悤�ȍL��Ȑ��n���A���ꂼ������Ă��܂����B |

�}45�@���l�p�[���A�R�V��̗��H�̕ω�

(�`�E�z�[���Y�A 1965�ɂ��)

|

�@���̃����b�Z�i���n�͐ϕ���쌴�ɂ��܂����͐��i�������j�͐ϕ��j���A���q�}�����т������Ă���V�����N�͐ϕ��ł��B

�@�V�����N�͐ϕ��͌Â��ق����牺���w�A�����w�A�㕔�w�̎O�ɂ킯���Ă��܂��i�}44�j�B

�@�����w�ɂ́A�Ԗ����������ׂ��������D�₪�݂��܂��B

�@�����w�ł́A���₪�����Ȃ�A����ւ����قǂ��������e���ɂȂ�܂��B

�@���̍���́A�ԛ���ɂ�������ӂ��܂�Ă���Ήp�Ⓑ����ł��Ă��܂��B

�@���̂��Ƃ́A�R�̂ق��ł́A�Ήp�Ⓑ�̑����ԛ����Ж��₪�A�n�\�ɂ�����Ă������Ƃ������Ă��܂��B

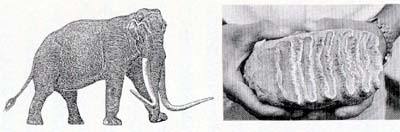

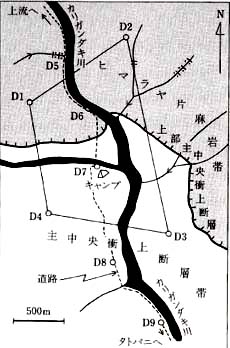

�@�㕔�w�ɂȂ�ƁA�����Ɍ]���ԛ�����I����Ȃ��I�₪�啔�������߂Ă��܂��i�}46�j�B

�@�I�i�ꂫ�j�̑傫���́A���݂̉͌��ł悭�݂�悤�ȁA�ۂ����Ԃ���A�Ƃ��ɂ͐l�̓����炢�̂��̂ŁA�㗬�̎R�͂��Ȃ荂���������Ƃ������Ă��܂��B

�@���̂悤�ɁA�V�����N�͐ϕ��̍��I�̑傫��������i�܂�A���オ�V�����j�قǑ傫���Ƃ������Ƃ́A�������ɎR�������Ȃ����Ƃ������Ƃ���Ă���̂ł��B

�@�V�����N�͐ϕ��́A�̂���A��^�̚M�������̉�����������Y�o���邱�ƂŗL���ł��B |

�}46�@�㕔�V�����N�w���I��w�A�����l�p�[����

|

�@�����w����̓��j�̉����łĂ��܂��B

�@�n�w�̓�������݂Ă��A���������Ɏ��n���������悤�Ȋ����l�����܂��B

�@�����w��㕔�w����̓E�}�̐�c�̃q�b�p���I���A�㕔�w����̓]�E�̐�c�̃X�e�S�h���ۂ�G���t�@�X�ۂ��݂����Ă��܂��B

�@�V�����N�͐ϕ��������������́A���܁Z�Z���N�O�̐V��O�I���V��������Z�Z���N�O�̑�l�I�X�V���̑O���܂łł��B

�@�S�̂̌����́A���q���[�g��������܂��B

�@�Y�o���鉻����A���̑͐ϕ��́A���݂̃^���C�����Ɠ������A���������C���l�Z�Z���[�g�����炢�̒�n�ɑ͐ς������̂Ɛ��肳��܂��B

�@���������āA���X�[�����烁�[�g���̌E�n�������āA�����ɍ��I���A�����玟�ւƁA��ς݂����Ȃ��āA���烁�[�g���̌����ɂȂ����Ƃ͍l�����܂���B

�@�����̍��I���͐ς����ꏊ�i�͐ϖ~�Ƃ����܂��j�́A�R����^��Ă������I������ƂƂ��ɁA�����ʂ������݁A�˂ɊC���l�Z�Z���[�g�����炢�̍��x���������Ă����̂ł��B

�@�܂�A���q�}�����т́A�Z�Z�Z�Z���[�g�������~�����킯�ł��B�R���͗��N���A���̑O���̖~�n�͒��~����A�Ƃ����킯�ł��B

�@���̂悤�Ɉ��q�}�����т́A�q�}�����R���̗��N�ƂƂ��ɁA�q�}�����R���̑O���i�쑤�j�ɍג����ł����͐ϖ~�i�O���͐ϖ~�n�j�Ȃ̂ł��B

�@�V�����N�R���́A�V�����N�͐ϕ������̌�̓�k�����̈��k�^���ɂ�����Ȃ�f�w�ɂ���ė��N�������̂ł����A���̑͐ϖ~�́A�K���W�X��̌��݂̉͐��͐ϕ����������Ă����̃K���W�X�����̉��ɂ��L�����Ă��܂��B

�@�{�[�����O��n�k�g�̒����ɂ��ƁA���̑͐ϖ~�͎勫�E�f�w�������Ő��烁�[�g���ȏ�̐[��������A��ւ������ɐȂ��Ă��܂��B

�@�V�����N�͐ϕ��́A�����V��������̂��̂ł����A���Ȃ��A�ꕔ�ł͋t�]���Ă��邱�Ƃ�����܂��B

�@�f�w�����B���Ă��܂��B��������Z�Z���N�O�ɑ͐ς���������n�w���A���̌㗲�N���āA���܂ł͈�Z�Z�Z���[�g���������V�����N�R���ɂȂ��Ă���̂ł��B

�@���{�ɂ��A�֓�������㕽��A�V������A�Ύ땽��ȂǁA�傫�ȉ��ϕ���̉��ɂ́A��O�I�̂���肩���l�I�O���ɂ����Ă̒n�w���������z���Ă��܂����A�傫���X������A�t�]�����肵�Ă��邱�Ƃ́A�قƂ�ǂ���܂���B

�@���Z�Z���N�O�ɃV�����N�͐ϕ����ł������Ƃ̒n�k�ϓ���A�q�}�����R����V�����N�R�����g�̗��N���A�����Ɍ��������������킩��Ǝv���܂��B

�@���̎����̒n�k�ϓ��◲�N�^�����V�����N���̕ϓ��Ƃ��ł��܂��B

�@�����ЂƂ��ڂ��ׂ����̂́A�l�Ԃ̑c��̉��ł��B

�@�p�L�X�^���̃|�g���[��������A�l�p�[���̉����V�����N�w�₻�̉����̒n�w�i��Z�Z�Z���N�O�����܁Z�Z���N�O�j����̓h���I�s�e�N�X�A�����`�����V�����N�w���Z�Z���N�O����܁Z�Z���N�O�j��������}�s�e�N�X�Ƃ����A�l�Ԃ̑c��̉��������ꂼ��݂����Ă��܂��i�}47�j�B |

�}47�@���}�s�e�N�X�i���q�O����A

��K����w�q�g�̒��n�x�匎���X�A 1977�ɂ��j

|

�@����A�q�}�����̖k���̃`�x�b�g�����̓��̉_��n���ł��A��܁Z�Z���N�O�̑N�V�������̒n�w�����t�}�r�e�N�X���A�܂���l�I�����̒n�w����͂����ƐV�������l�̉����A�݂����Ă���̂ł��B

�@���l�̉��Ƃ����Γ��A�t���J���L���ł����A����A�����������ނɂ�āA�q�}�����`�`�x�b�g�n��ł���������݂���A�l�ނ̔����Ɛi���̔閧���A�����������킵���킩���Ă��邩������܂���B

�@�����̌����҂́A�k�C���h����`�x�b�g�ɂ����Ă̒n�悪�l�ޔ����̒��S�n�ł���Ƃ����Ă���قǂł��B

�@2 �ÃJ�g�A�m�Y�� top

�@�R���̂Ȃ��̃����b�Z�́A�q�}������Ő��̓�Ɩk�̗����ɂ݂���A�ɑ͐ς����ΐ��w�ł��B

�@�����ł́A���̑�\�Ƃ��āA��̌ÃJ�g�}���Y�Ɩk�̌Ã^�c�}���̂��b�����܂��傤�B

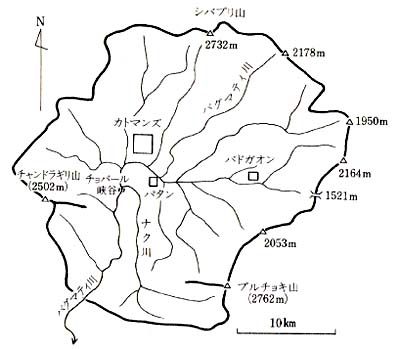

�@�l�p�[���̎�s�J�g�}���Y�́A�l�����R�ɂ����܂ꂽ�A���a��܃L�����[�g���قǂ̖~�n�̂Ȃ��ɂ���܂��B

�@�~�n�̂Ȃ��ɂ͉��i���̒i�u������܂��B

�@�J�g�}���Y�̕W���͈�O�Z�Z���[�g�����炢�ł����A�܂��ɂ͎O�Z�Z�Z���[�g���������R�X����Ȃ��Ă��܂��B

�@�ꔪ���I�̒����܂ŁA�J�g�}���Y�~�n�ɂ́A���̓J�g�}���Y�A�p�^���A�o�h�K�I���̒��Ƃ��Ďc���Ă���O�̓Ɨ���������������܂����B

�@���݂ł��A���ꂼ��̒��ɌÂ����{������A�ό��q�̖K���ꏊ�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�����K�Â���̌����₹�\�������݂̓��́A���������������܂��ŁA����������Ă���ƁA�^�C���g���l�����ʂ��āA�����̐��E�ɂ����Ƃ������������܂��B

�@�J�g�}���Y�~�n�ɂ́A���̋N���ɂ܂�邨�����낢�`�����c���Ă��܂��B

�@����ɂ��ƁA�J�g�}���Y�~�n�ɂ́A�����āA�R�Ɛ[���X�ɂ����܂ꂽ���Ȃ������܂����B

�@������A���߉ޗl�̑O�����ł��郔�B�p�V���E�B�E�u�b�_���A���̐��Ȃ�̘b�������āA��q�����ƖK��A�u�����A�̐��͂Ђ��A�엀�ȓy�n��������邾�낤�v�Ɨ\�����܂����B

�@�₪�āA���q�i�����j�ɂ̂��Ă���Ă����}���W���V�����[��F�i���{�ł͕����F�i����ڂ��j�Ƃ����܂��j�́A�̐����Ȃ�������A�̒����ɂ��鐹�n�X�������u�[�w�̏��炪�ȒP�ɂȂ�A�܂��A�l�X���Z�ނ̂ɂӂ��킵���y�n�ɂȂ邾�낤�ƍl���܂����B

�@�����ŁA�ނ́A��́A�R�������Ƃ��Ⴍ�Ȃ��Ă���Ƃ�����A�����̌��Ő�Ђ炢�āA�̐����֗����Ă��܂��܂����B

�@�엀�Ȗ~�n�ɐ��܂�ς�����J�g�}���Y�ɂ́A��������̐l�X���Z�݂��A�}���W���V�����[��F�̒�q�̃_���}�[�J�����A�l�p�[���ŏ��̉��ɂȂ����Ƃ������Ƃł��B

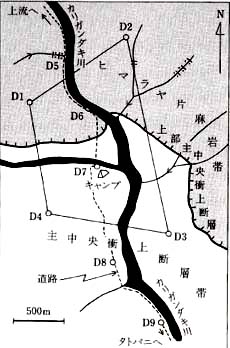

�@�}���W���V�����[��F����Ђ炢���Ƃ�����ꏊ�́A�J�g�}���Y�̓쐼�ɂ���`���o�[���i�}48�j�Ƃ����Ƃ���ŁA������܁Z�Z���[�g���قǂ̐ΊD��̂��܂��J�ɂȂ��Ă��܂��B |

�}48�@�J�g�}���Y�~�n�𗬂���̗��H

|

�@�������ɂ́A�R�����̏H�g��Ƃ悭�����J���X�g�n�`���A���K�͂ł����݂��܂��B

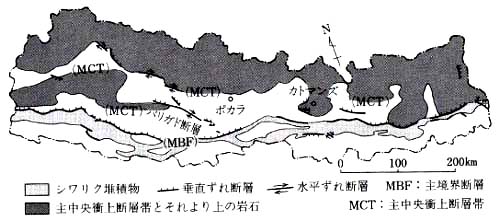

�@�����`���̒ʂ�J�g�}���Y�~�n�̉��ɂ͌������Z�Z�Z���[�g���ɂ��B����A���ɑ͐ς����n�w������܂��i�}44�j�B

�@�~�n���ɂ݂���i�u�̈ꕔ�����̒n�w�łł��Ă��܂��B

�@���{�C�O�N���͑��̃����o�[�Ƃ��āA�l�p�[���̑�w�Œn���w�������Ă����g�c�[�v�����̒����ɂ��ƁA���̑͐ϕ��͉������ցA�����ΐ��w�A�i�u�͐ϕ��A�㕔�ΐ��w�̎O�̒n�w����ł��Ă��܂��B

�@��ԉ��̉����ΐ��w�ɂ́A�㕔�V�����N�w�ɂ݂���X�e�S�h���ۂ�G���t�@�X�ۂ̉����������Ă��܂��i�}49�j�B

�@�܂�A���Z�Z���N�O�ɂ́A�ÃJ�g�}���Y�͂��łɑ��݂��Ă����̂ł��B |

�}49�@�J�g�}���Y�~�n�ł݂������X�e�S�h���ۂ̉P��

�i�E�A�l�p�[���z�R�n���ǂ̂f�E�h���S���������A�g�c�[�v���j�ƁA�����}

�i���A�M�����K��A���Ԏ��v�E�M�����K�w�ÐҒœ����}�Ӂx���q���X�j

|

�@���ʂ̒i�u�͐ϕ��́A�l�Z���N�قǑO�̐���I�w�ƍl�����܂��B

�@���̂����̏㕔�ΐ��w�̎���͂����ƐV�����A��ܖ��N�O���琔��N�O�̂��̂ł��B���̒�����͖싍�̉����݂����Ă��܂��B

�@�V�����ΐ��w�̂Ȃ��ɂ́A�s�[�g�i�D�Y���ł�����j���͂��܂��Ă��܂��B

�@���̕��ː��Y�f�i �j�ɂ��N��́A�O���N�O���炢�ł��B �j�ɂ��N��́A�O���N�O���炢�ł��B

�@���ː��Y�f�i �j�N��Ƃ����̂́A�Y�f�̓��ʑ́i �j�N��Ƃ����̂́A�Y�f�̓��ʑ́i �j�𗘗p�������˔N��̑���@�̂ЂƂł��B �j�𗘗p�������˔N��̑���@�̂ЂƂł��B

�@�s�[�g�͏��n�Ȃǂɐ��炵�Ă����A�����A�����C�ւ̂��ƂŁA�����������܂Ȃ����߂ɂł�����̂ł��B

�@��ܖ��N�`�ꖜ�N�O�́A���E�I�ɂ��A�E�����X���Ƃ�����X�͎���ł����B

�@�J�g�}���Y�̔_�������́A�s�[�g��엿�Ƃ��Ďg���Ă��܂��B

�@�����̌ΐ��w�ɂ́A��������̉ԕ�����A�������ӂ��܂�Ă��܂��B

�@�k�C����w�̌\�����}�q����̌����ɂ��ƁA���܂̂Ƃ����N�O�̒n�w����A��Ԋ����C������߂��ԕ������݂����Ă��܂����A����Ɍ����������߂A�J�g�}���Y�~�n�̋C��̈ڂ肪���肪�킩��Ǝv���܂��B

�@�ΐ��w�͌ɑ͐ς����n�w�ł�����A�������Ƃ��͐����Ȓn�w�������͂��ł��B

�@�������A�J�g�}���Y�~�n�̓암�ɕ��z���鉺���ΐ��w�́A�k�X���Ă��܂��B

�@����́A���Z�Z���N�O�ɉ����ΐ��w���͐ς�����������ƁA���ʂ̒i�u�͐ϕ����͐ς����O�A�l�\���N�O�܂ł̊ԂɁA�쑤�̃}�n�o���[�g�R�������N�������Ƃ������Ă��܂��B

�@�����̐��S���[�g���̌����̌ΐ��w�́A���q�}�����тƓ������A�J�g�}���Y�~�n�����ꂾ�����~�������Ƃ������Ă���킯�ł��B

�@�Ƃ���ŁA�J�g�}���Y�~�n�𗬂��o�O�}�e�B����A�ς��������������Ă��܂��i�}48�j�B

�@�܂��̎R���痬�ꂭ�����Ă����삪�A�~�n�̒��S�ɂ��܂�A�J�g�}���Y�̒��Ńo�O�}�e�B��ɍ������A���ꂪ�}�n�����[�g�R�������f���āA��֗���Ă���̂ł��B

�@��Ԃ��������̂́A�x���̃i�N��ł��B

�@�o�O�}�e�B��̓�����L�����[�g�����炢�̂Ƃ�����A�o�O�}�e�B��ƕ��s�ɁA�����̕����i�k�j�֗���Ă��܂��B

�@���̂悤�ȗ��H��ÃJ�g�}���Y�̑��݂��l�����킹��ƁA���̂悤�ȗ��j�����ǂ�邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�@�@�܁Z�Z���N�O���܂ł́A�ÃJ�g�}���Y�͂܂��Ȃ��A�q�}�������痬�ꂭ����Ão�O�}�e�B��͓�w�V�����N�͐ϕ����^��ł����B

�@�@�A���̌�A�Ȃɂ��̌����i�}�n�����[�g�R��������オ��͂��߁A�Ão�O�}�e�B�삪�����~�߂�ꂽ�̂�������Ȃ��j�ŁA�ÃJ�g�}���Y���ł����B

�@�@�@�Ão�O�}�e�B��́A�܂����܂荂���Ȃ������}�n�����[�g�R���̓�Ζʂ𐅌��Ƃ���悤�ɂȂ����B

�@�@�B��Z�Z���N���炢�O����A�}�n�����[�g�R���̗��N�́A�������ɑ����Ȃ�A�~�n�̒��S�֗���鐅�n���ł����B

�@�@�@�V�����N���̕ϓ��������āA�}�n�����[�g�R���͂܂��܂����N����ƂƂ��ɁA���̓�Ζʂł́A�삩��̃����X�[���ɂ��~�J�����債�A�o�O�}�e�B��̒J���N�H�͂����݁A���̐����͖k�ւ̂тĂ������B

�@�@�D���ɂ́A�o�O�}�e�B��̓}�n�����[�g�R���������āA�ÃJ�g�}���Y�D���A�ÃJ�g�}���Y�́A�������Ɋ��������Ă������B

�@�@�E����N�O�ɁA�ÃJ�g�}���Y�̓J�g�}���Y�~�n���犮�S�ɏ������B |

�@�J�g�}���Y�~�n�ł́A����͂͂����肵�܂��A�Ί킪�݂����Ă��܂��B

�@�����炭�A�ÃJ�g�}���Y���܂����݂��Ă�������A���̂܂��ɂ́A�l�X���A���������Ȃ����q�}���������������Ă������Ƃł��傤�B

�@���̐l�����̋L�������������āA���܁A�̓`���Ƃ��Ďc���Ă���̂�������܂���B

�@�J�g�}���Y�~�n�̂ڂ��ɂ��A�������̑͐ϖ~����q�}�����т̒��ɂ���܂��B

�@�C���h�̃J�V�~�[���~�n��A�����l�p�[���̃|�J���~�n�Ȃǂ��A����ł��B

�@�J�V�~�[���~�n�́A�C���h�̃p���W���u�E�q�}�����ɂ��邫�ꂢ�ȌŁA�L���Ȕ����n�ł��B

�@�k�Ɠ��̓q�}������ł̎R�X�ɁA��Ɛ����s���E�o���W�����R���ɂƂ肩���܂ꂽ�A������l�Z�L�����[�g���A���l�Z�L�����[�g���̒��~��̖~�n�ł��B

�@���܂����c���Ă��܂����A�����Ă͑S�悪�ł����B

�@�����̌ΐ��w�̓J�����w�Ƃ��A�s���������ɉ����w�Ə㕔�w�ɂ킩��A�S���œ�Z�Z�Z���[�g���ȏ�̌���������܂��i�}44�j�B

�@�����w����̓X�e�S�h���ۂ�G���t�@�X�ہA�T�C�Ȃǂ̉����Y�o���A�V�����N�͐ϕ��̏㕔�w��J�g�}���Y�~�n�̉����ΐ��w�Ɠ����A�N�V������X�V���O���ɂ����Ăł����n�w�ł��B

�@�㕔�w�͍X�V�������������̌ΐ��w�ŁA�T�C��V�J�̉����ł܂��B

�@���̓�̌ΐ��w�̊Ԃ̕s�����̎���́A�l�p�[���̃}�n�o���[�g�R���̏㏸�̎����ƁA�قڈ�v���Ă��܂��B

�@���̎����ɁA�ÃJ�V�~�[���̓쑤�̃s���[�p���W�����R�������N���A��n�̐A�������܂މ����w���A�����Ƃ���Ɏ���������ꂽ���Ƃ��킩���Ă��܂��B

�@���݂ł́A�����w�͖~�n����Z�Z�Z���[�g���ȏ�������s���[�p���W�����R���̎R���ɂ����z���Ă��܂��B

�@���̂悤�ɁA�ÃJ�V�~�[���₻�̓�̃s���[�p���W�����R���́A�l�p�[���̌ÃJ�g�}���Y�₻�̓�̃}�n�o���t�g�R���Ƌ��ʂ������B�j�������Ă���̂ł��B

�@�|�J���~�n�́A�����l�p�[���̃Z�e�B��ɂ����Ăł����~�n�ł��B�~�n�̎��ӂɂ́A�y����x�O�i�X������A�k���ɂ̓A���i�v���i�A��]�ł��܂��B

�@���̖��O�̂Ƃ���ɁA���̂����ڂ��V�ɂ͂˂��������悤�ɁA���т��Ă���}�`���v�`�����R�i�u���̂����ہv�Ƃ����Ӗ��j���A�y���̐��ʂɂ��镗�i�́A��x�݂���Y��邱�Ƃ̂ł��Ȃ���ۂԂ������̂ł��B

�@�|�J���~�n�ɕ��z����K�`���c�N�w�ƃ|�J���w�ɂ��ẮA�܂��ɂׂ̂܂����B

�@�ÃJ�g�}���Y�Ɠ��l�ɁA�|�J���~�n�ɂ��A�����Ă͌Ã|�J��������A���ꂼ���Z�Z���[�g���ȏ������K�`���c�N�w��|�J���w�͂��̌ɑ͐ς����ΐ��w�ł���A�Ƃ����ӌ�������܂��B

�@�������A�R���p���g�c�[�v�����̒����ɂ��ƁA�����́A�܂��ɂ��b�����悤�ɁA�قƂ�ǂ��Z�e�B�삪�����炵���͐��͐ϕ��������ł��i�}44�j�B

�@�|�J���w���I�w�i�ꂫ�����j�̂Ȃ��ɖ��܂��Ă����ؕЂ̔N����A���ː��Y�f�N�㑪��@�ł͂����Ă݂܂�����A���܂����Z�Z�Z�N�O�`���܁Z�N�O�Ƃ������ʂ��ł܂����B

�@�����Ƃ��킵�����������Ȃ��Ƃ͂����肵�����Ƃ͂킩��܂��A�|�J���w�́A������`��I���ɂ�������y�Η��i�n���ׂ�j�ɂ���Ăł����̂�������܂���B

�@���̑�y�Η��ɂ���āA�x���̐삪�����~�߂��A�y���ƃx�O�i�X���ł����ƍl�����܂��B

�@�I�����_�̌����҂́A�y���̐[�������[�g���̌Β�ɖ��܂��Ă����̊��̔N�㑪�肩��A�����I���Ƃ����N��������A�y�t�͂��̍��̓y�Η��ɂ���Ăł����A�Ƃ����Ă��܂��B

�@���̔���ȗʂ̓y���́A�����炭�A�����Ԃ̕X�͍�p�Ȃǂɂ���āA�A���i�v���i�A��̎R�ӂƂ���ɂ��܂��Ă��������[���͐ϕ����A�Ȃɂ��̂��������i��n�k�Ȃǁj�ł�����A���ꂾ�������̂Ǝv���܂��B

�@�{���ɁA���I���ɁA���̂悤�ȑ�K�͂ȓy�Η����������Ȃ�A�J�g�}���Y�̓`���̂悤�ɁA���������Ƃ��A�Õ����Ɏc���Ă��邩������܂���B

�@�|�J���~�n�ɂ́A�K�`���c�N�w��|�J���w�̒i�u�͐ϕ��̂ق��ɁA�����ƌÂ��n�w���~�n���ӂ̂����������Ƃ���Ɏc���Ă��܂��B

�@���i�Â��ق��j���牺�i�V�����ق��j�ցA�y�O�i�X�w�A�V�X���w�A�N���R�b�g�w�Ƃ���n�w�i�}44�j�ł��B

�@�����̒n�w�̎���͂܂��͂����肵�Ă��܂��A�X�V���ɓ����Ă���̂��̂��낤�Ǝv���܂��B

�@���ɁA�V�X���w���I�i�ꂫ�j�̓n���}�[�ł������Ƃ�����Ă��܂��قǕ������A�ԐF�����Ă��܂��B

�@���{�ł͂��̂悤���I���u�������I�v�Ƃ��ł���A�ԕX���́A���݂������x�̍����C��̂��ƂŁA���������������̂Ƃ���Ă��܂��B

�@���̂悤�Ȃ��Ƃ��琄�肷��ƁA�V�X���w�͎O�Z���N���炢�O�̑͐ϕ��ƍl�����܂��B

�@3 �Ã^�N�}���� top

�@�ÃJ�g�}���Y�́A�q�}�����R���̎�Ő��̓쑤�̒�q�}�����т̒��ɂł����ł��B

�@�����悤�Ȍ��i�܂�͐ϖ~�j���A�q�}�����̎�Ő��̖k���̃`�x�b�g�E�q�}�����тɂ�����܂��B

�@�J�g�}���Y�̐^�k�A�c�@���|��̂�����ɂ́A�召��̌�����܂��i�}19�j�B

�@��Ƃ��A�܂��͎R�ɂ����܂�A�łĂ�����͂ЂƂ�����܂���B

�@�q�}��������`�x�b�g�ɂ����ẮA�����悤�Ȍ��ق��ɂ�����܂��B

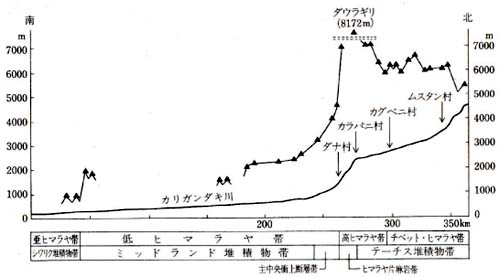

�@�J���K���_�L��̏㗬���ɂ��A�����āA�����悤�Ȍ��������ƍl�����܂��B

�@�J���K���_�L��́A��������̗��s�҂������K���Ƃ���ł����A�n�w�̌����R�[�X�Ƃ��Ă��������낢�Ƃ���ł��B

�@�|�J���̒����琼�֓���قǕ����ƁA�J���K���_�L��ɂł܂��B

�@���̂�����́A�~�b�h�����h�͐ϕ��̍��₪�����ŁA�܂��ɂ��o�Ă����I�[�\�R�[�c�@�C�g���Ƃ���ǂ���ɂ͂��܂��Ă��܂��B

�@�㗬�w��������ƁA�^�g�p�j���̉���ɂ��܂��B

�@��������_�i���܂ł��A�咆���Տ�f�w�тł��B

�@�_�i������q�}�����Ж���тɂȂ�A�n�`�͋}�ɂ��킵���Ȃ�܂��i�}50�j�B |

�}50�@�C���h��������`�x�b�g�����܂ł̃J���K���_�L��̍��x�ω��ƁA

�܂��̎R�̍���(��c�C��ق��A1984�ɂ��)�B

�q�}�����Ж���т̂͂��߂Ƃ����ŁA��̌��z���}�ɂ�����Ă���B

���q�}�����с`�`�x�b�g�E�q�}�����тƒ�q�}�����т�

��6,000m��2,000m�̂Ƃ���ɎR�̒荂�����݂���B

|

�@�Ƃ��ɂ́A�R������ʂ����悤�ȓ�������܂��B

�@���̂����肪��Ԑ[�����J�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�J���K���_�L����͂���ŁA�����ɂ��т���j���M���R�i���Z�Z�ꃁ�[�g���j�ƃ_�E���M���R�i���ꎵ�j���[�g���j�Ƃ̐��������́A���܃L�����[�g���ł��i�}54�j�B

�@���̂������̃J���K���_�L��̕W���́A���Z�Z�Z���[�g���ł��B

�@��܃L�����[�g���Ƃ��������́A���쌧�̏��{�s�Ƃ���������݂�䍂�x�i�O���Z���[�g���j�Ƃ̋����ɂقړ����ł��B

�@�������l�p�[���̏ꍇ�́A���̋����̊ԂɃJ���K���_�L�삪�܁Z�Z�Z�`�Z�Z�Z�Z���[�g�������𗬂�Ă���̂ł��B

�@�q�}�����������ɗY�傩�A�J���K���_�L�̋��J�������ɐ[�����A�z���ł���ł��傤�B

�@�J���p�j����������Ɛ�̌��z�͋}�ɂ�邭�Ȃ��i�}50�j�A�L���͌��ɂȂ�܂��B

�@�e�[�`�X�͐ϕ��тɓ������̂ł��B

�@�����̊R�ɂ́A�e�[�`�X�͐ϕ����傫�����Ȃ��Ă���悤�����悭�킩��܂��i�}30�j�B

�@���݂ɂ́A����̋}�ȃq�}�����Ж���тɂ͂قƂ�ǂȂ������͊ݒi�u���A�L���Ђ낪���Ă��܂��B

�@�ׂ�������D�łł����ΐ��w�̊R������܂��B

�@�����āA���̂�����ɂ������Ã}���t�@�̑͐ϕ��̈ꕔ�ł��B

�@�Ƃ���ǂ���ɁA���̌ΐ��w�̊R�Ɍ��������Ă��܂��B���A�Z���Ղł��B

�@�������l���Z��ł�����̂�����܂��B

�@�Z�l�̘b�ɂ��ƁA�Ă͗������A�~�͒g�����A���ʂ̉Ƃ��Z�݂��������悢�Ƃ������Ƃł��B

�@�J�O�x�j���̉��ɂ́A�J���K���_�L��ɂ����āA�ׂ̌ΐ��w��͐��͐ϕ����L�����z���Ă��܂��B

�@�J�O�x�j�����牜�̃^�R�[���n���́A�������O���l�ɂ͗����֎~���ɂȂ��Ă���̂ŁA�\���Ȓ����͂ł��܂���ł������A�����̗����w�́A�s�����ɂ���āA�����w�Ə㕔�w�ɂ킩��A�S�̂œ�Z�Z�Z���[�g���ȏ�̌���������܂��i�}51�j�B

�@���̒n�w�́A�ꕔ�Ɍΐ��w���͂��މ͐��w����n�͐ϕ�����ł��Ă���A�^�N�}���w�Ƃ��Ă��܂��i�}44�j�B

�@�����w�̂ق����ח��ŁA���Y�w��D���ΊD��w���͂���ł��܂��B

�@�㕔�w�͂������_���ȍ�����I�₩��ł��Ă��܂��B

�@�^�N�}���w�́A�S�̂Ƃ��āA�k�X���Ă��܂��B�������낢���ƂɁA�����w�̂ق����㕔�w�����X�����}�ł��B |

�}51�@�^�N�}���w�i�����w�j�̊R�B

�����l�p�[���A�J���K���_�L��㗬�ŁB

���͉����w�Ə㕔�w�̋��E�B

�n�w�͂ނ������i�k�j�X���Ă���B

��O�����ɑ��┨���݂���B

|

�@�^�N�}���w���k�X���Ă���̂́A�^�N�}���w���͐ς������ƁA�쑤�i��Ő��j�����N�������Ƃ������Ă��܂��B

�@�����w�̂ق����X���}�Ȃ��Ƃ́A�����w���͐ς������ƂƏ㕔�w�����܂������ƂɁA���ꂼ��A���N�^�������������Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B

�@�^�N�}���w�̎���́A�܂��A�悭�킩���Ă��܂���B�g�c�[�v����̌Òn���C�̌����ɂ��ƁA�����w�͉����\�����V�����N�w�ɁA�㕔�w�͒����\�㕔�V�����N�w�ɑ�������Ɨ\�z����܂����A���킵�������͂��ꂩ��ł��B

�@�܂��ɂӂꂽ�Ã}���t�@�̑͐ϕ��̓^�N�}���w������đ͐ς��Ă���A���̎���͍X�V�������Ȍ�̂悤�ł��B

�@�����^�N�}���w����͉��g�ȋC������߂������̉���ԕ��E�E�q�̉����o�Ă��܂��B

�@���������āA�����^�N�}���w���͐ς������Z�Z���N���玵�Z�Z���N���炢�O�ɂ́A���݁A���x���O�Z�Z�Z�`�O�܁Z�Z���[�g�����邱�̂�����́A�����ƒႩ�������낤�ƍl�����܂��B

110

�@�����A��̈��q�}�����т�A�܂��Ⴉ�����k�̃`�x�b�g�ɂ����E�}�̐�c�̃q�b�p���I���Ȃǂ̚M�������́A���Ԃ�A���̂������ʂ��ĉ������A������ǂ��āA���}�s�e�N�X���s�������Ă����̂ł��傤�B

�@�^�R�[���n������A����ɉ��̃��X�N���n���ɂ����āA�J���K���_�L��̗����ɂ͓�k�ɂ̂т鐳�f�w������A���̊Ԃ́A�a��̖~�n�i�n�a�сi�����������j�Ƃ����܂��j�ɂȂ��Ă��܂��B

�@��Z�Z�Z���[�g����������^�N�}���w�͂��̒n�a�тɑ͐ς������̂ł��B

�@�Ã^�N�}����ÃJ���K���_�L��̈ڂ�ς��͎��̂悤�ɍl���邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�@�@���V���O���ɂ́A�ÃJ���K���_�L��͌��݂Ɠ����悤�ɁA�c�@���|��Ƃ̕�����ł���`�x�b�g�E�q�}�����т̒Ⴂ�R�𐅌��Ƃ��āA�R�炵���R�̂Ȃ��������q�}�����т��q�}�����т��֗���Ă����B

�@�A�@���V�������ɂȂ��Ă���A�ÃJ���K���_�L��̗���͗��N���Ă������q�}�����тɂ��������āA�k���ɌÃ^�N�}�����ł��A�����Ƀ^�N�}���w���͐ς����B

�@�@�ÃJ���K���_�L��̐����́A���炽�ɕ�����ƂȂ������݂̎�Ő��̓쑤�Ɉڂ����B

�@�B�@���̌�A�����䂩��k����т��S�̓I�ɗ��N���A�ÃJ���K���_�L��̌��z���}�ɂȂ�ƂƂ��ɁA��Ζʂł̍~�J�ʂ͂܂��āA�ÃJ���K���_�L��̒J���N�H�������B

�@���̌��ʁA�ÃJ�g�}���Y�̏ꍇ�Ɠ����悤�ɁA�ÃJ���K���_�L��͕��������āA�Ã^�c�}���D�����B

�@���̑��D���������͂͂����肵�܂��A�����炭�A�N�V���I����̍��Ɛ��肳��܂��B |

�@�q�}�����R����Ő��̖k�̃`�x�b�g�E�q�}�����т���`�x�b�g�����ɂ����āA�^�R�[���\���X�N���n�a�т̂悤�ɁA�قړ�k�����̐��f�w�ɂ���Ăł����n�a�т���������݂��܂��i�}52�j�B

�@�`�x�b�g�����̒n�}���݂�ƁA�����������ɂ���܂��B���������ɂ̂т��������̂ł����A��k�����ɒ������ڂɂ��܂��B

�����͓�k���̐��f�w�ɂ�闎�������i�זv������ڂj�ɂ���Ăł����ƍl�����܂��B

�@���̂悤�ȓ�k���̒n�a�тɂ́A�^�N�}���w�̂悤�ȐV��O�I�����l�I�̗����w���͐ς��Ă�����̂Ɨ\�z����܂��B

�@�ŋ߁A�����̌����҂������`�x�b�g�̌������ǂ�ǂ��߂Ă��܂����A�ȂɂԂ�ɂ��L���`�x�b�g�̂��Ƃł�����A�������܂Ƃ܂�̂͂��ꂩ��ł��i�O���r�A�Q�Ɓj�B |

�}52�@�����A�W�A���n�̊��f�w�Ɠ�k���n�a�сi�o�E�����i�Ƃo�E�^�|�j�G�A1978�ɂ��j�B

���͂���̕����A�P�o�͗����Ă������������킷�B

|

�@4 �q�}�����ƃ`�x�b�g�̊��f�w top

�@�`�x�b�g�̂悤�ɁA�L���A���������x���܁Z�Z�Z���[�g��������Ƃ���ł̒����͑�ςł��B

�@�������A�ŋ߂ł́A�����h�T�b�g�q���i�n���ϑ��p�l�H�q���j����Ƃ����摜�����p�ł���悤�ɂȂ�܂����B

�@�����h�T�b�g�q���́A���x���Z�Z�L�����[�g���̋O������Z�Z���łЂƂ܂�肵�A�������n�\�̉摜���Ƃ炦�Ă��܂��B

�@���̉摜�́A�n��̖Z���[�g���̑傫���̂��̂����킯��قǂ̑N�����������Ă��܂��B

�@�݂Ȃ�����A�т����肷��قǃV���[�v�ȓ��{�̃����h�T�b�g�摜���݂����Ƃ�����ł��傤�B

�@���{�̑傫�Ȓf�w�ł��钆���\�����⎅����|�É��\�������͂��߁A�����{�̊��f�w�Ȃǂ��͂�����ƂƂ炦���Ă��܂��B

�@���f�w�Ƃ����̂́A�ŋ߂ł͐V���Ȃǂł����X�������錾�t�ł����A����́A��ʂɁA�������ߋ��i�傴���ςɈ�Z�Z���N�O���猻�݂܂Łj�Ɋ������A��������������\���̂���f�w�̂��Ƃ������Ă��܂��B

�@�f�w�́A�܂��ɂ��b�����悤�ɁA���̂���̕����ɂ���āA�������ɂ킯���܂��i�}35�j�B

�@����̕����͂͂��炭���i���́j�̐����ƕ����ł��܂�܂��B

�@���f�w�Ƃ����̂́A��������͂ɂ���āA����������ɂ���ׂāA�������ꍇ�ɂł���f�w�ł��B

�@�`�y�b�g�ɂ݂����k���̒n�a�т́A���������Ɉ�������͂ɂ���āA��̐��f�w���ł��A�܂�Ȃ��̕�������������łł����n�`�ł��B

�@�t�f�w�͔��ɁA����������i���k�́j�ɂ���āA����������ɉ����������Ăł����f�w�ł��B

�@�咆���Տ�f�w��勫�E�f�w�́A��k�ɂ͂��炭���k�͂łł����Տ�f�w��t�f�w�ł��B

�@����A������f�w�Ƃ����̂͒f�w�ʂ����ɂ��āA����������ɂ������āA���������Ɉړ�������̂ł��B

�@�f�w�ʂ̂����������E�ֈړ�����ꍇ���E������f�w�A���ֈړ�����ꍇ����������f�w�Ƃ����܂��i�}35�j�B

�@���ۂ̒f�w�ł́A�c����Ɖ�����̗����̂��ꂪ�݂���ꍇ�������̂ł��B

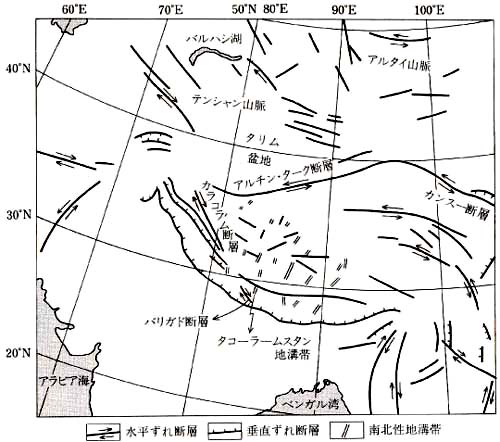

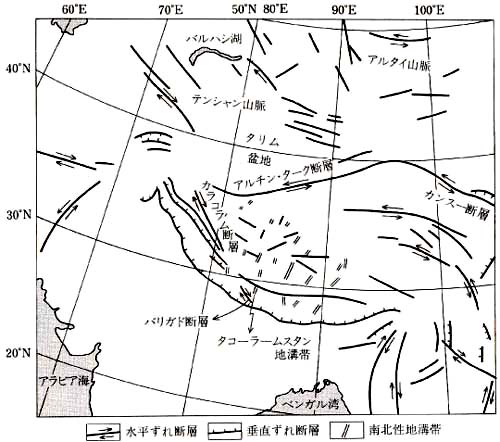

�@�����h�T�b�g�摜���݂�ƁA�����A�W�A���n�ɂ́A��������̒�����̍\���i���j�A�����g�Ƃ����܂��j���݂��܂��B

�@�قƂ�NJ��f�w�ł��i�}52�j�B

�@�`�y�b�g�����̖k�[���ӂ��ǂ��Ă���A���`���E�_�[�N�f�w�͎O�Z�Z�`�܁Z�Z�L�����[�g��������Ă��鍶����f�w�ŁA���̒����́A���������ł���J���X�[�f�w�����킹��ƁA��܁Z�Z�L�����[�g���������܂��B

�@�����̃��j�A�����g�ł́A���k���ꐼ�쐼�ƁA�k����쓌�̓�̕����̉�����f�w���ڂɂ��܂��B

�@���܂��ɁA�O�҂͍�����A��҂͉E���ꂪ�قƂ�ǂł��B

�@���̂悤�ȉ�����f�w�̑g�ݍ��킹�́A�k�k���\��쐼�����̈��k�͂����̒n��ɂ͂��炢�Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B

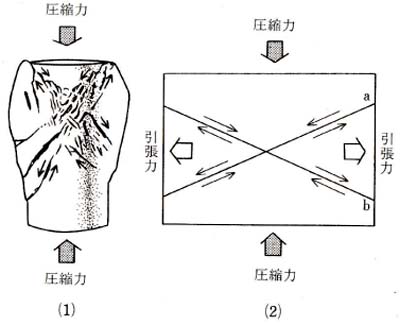

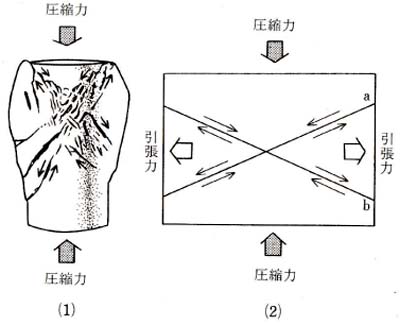

�@�}53�́i1�j�́A�V�R�̊���~���`�ɂ��āA���k�@�ŏ㉺���爳�k���Ăł���������i����f�ʁ��f�w�ʁj�̂悤�������������̂ł��B

�@�����|���ď�Ɖ����A���ꂼ��k�Ɠ�ɂ�����ƍl���܂��ƁA������f�w�̕��z�p�^�[���ɂȂ�܂��i�}53�̇A�j�B

�@��̐}�̊�����i�f�w�ʁj�̂܂����p�x���������܂����A����͊�̐����Ȃǂ����������߂ł��B

�@�}53�́i2�j�̉E�����̍����ꊄ�ڂ��ƉE���ꊄ�ڂ��́A���ꂼ��}52�̃A���`���E�^�[�N�f�w�ƃJ���R�����f�w�ɑΉ����܂��B

�@�����Ă��Ƃ��ɂ͂��܂�āA�E�։���������Ă��镔���́A�`�x�b�g�����ɂ�����܂��B

�@�}53�́i2�j�̍������ɑΉ����鉡����f�w�͐}52�ɂ͂��܂肠��܂���B

�@����́A�`�x�b�g�̓����͒������ւĊC�ɂȂ��Ă���̂ɂ������āA�����̓p�~�[���������ւă\�A�암�̗��n�ɂȂ��Ă��邽�߁A���ւ̉���������������Ȃ�������������܂���B |

�}53�@���k�����łł�����̊����(1)�ƁA

���k�͂Ɗ���ڂ̕����̊W(2)�B

|

�@�܂��ɁA�S���h���i�嗤���番�āA�k�サ�Ă����C���h���嗤�́A���[���V�A�嗤�ɏՓ˂��Ă��猻�݂̈ʒu�ɂ���܂łɁA����ɓ�Z�Z�Z�L�����[�g���ȏ�k�ֈړ������A�Ƃׂ̂܂����B

�@���̂��Ƃ́A���[�����A�嗤���k�֓����Ȃ������Ƃ�����A�C���h���嗤�̖k���̓�Z�Z�Z�L�����[�g���ȏ�̑�n���ǂ����ɂ����Ă��܂����A�Ƃ������Ƃ��Ӗ����܂��B

�@�q�}�����R���ł́A���łɂ��b�����悤�ɁA�n�w�����Ȃ�����A�f�w�œ����n�w���J��Ԃ�����ꂽ�肵�Ă��܂��B

�@���̂��߂ɁA��k�����ɒn�k�i�n���̕\�w�����j���l�Z�Z�L�����[�g�����炢�k��ł���Ƃ����Ă��܂��B

�@�܂��A�`�x�b�g�����ł��A��k�����ł̈��k�̂��߂ɁA�n�k���㉺�����ɖc���Ō����Ȃ�A��k�����ł͐��S�L�����[�g���Z���Ȃ��Ă���Ƃ݂��Ă��܂��B

�@�������A�q�}�����R���ƃ`�x�b�g�����ň�Z�Z�Z�L�����[�g���̒n�k�̒Z�k���������Ƃ��Ă��A����Ɉ�Z�Z�Z�L�����[�g���ȏ�̒n�k���Ȃ�Ƃ����Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�ŋ߁A�����h�T�b�g�摜�ɂ���āA�����A�W�A�ɂ�������̊��f�w���݂����Ă����ƁA���̎c���Z�Z�Z�L�����[�g���̒n�k�̒Z�k���A�����̉�����f�w�ōl���悤�Ƃ����ӌ����łĂ��܂����B

�@�܂�A�`�x�b�g������������f�w�ɂ���ē��ֈړ����A���̕������C���h���k�ֈړ������Ƃ����킯�ł��B

�@�܂��ɂ��b�����^�R�[���\���X�^���n�a�т��A�����A�W�A���n�̉�����f�w����������k�����̈��k�͂ɂ����̂ł��B

�@�}53�ł킩��悤�ɁA��k�����̈��k�͂Ƃ����̂́A���������ɂ͂��炭�����͂Ɠ��������ł��B

�@���̈����͂ɂ���ē�k�����̏c����f�w�i���f�w�j���ł��A�������Ƃ��낪�n�a�тł��B

�@�`�x�b�g�����ɓ_�X�Ƃ���́A���������ɂ̂тĂ�����̂ƁA��k�����ɂ̂тĂ�����̂������A��҂̌͂��̒n�a�тɂł������̂ł��邱�Ƃ́A�܂��ɂ��b���܂����B

�@�`�x�b�g�����̒n�}���悭�݂�ƁA��k���̌�����̂́A�k�O��x����O�ܓx������܂łŁA������k�ɕ��z����́A�قƂ�Ǔ������ł��邱�Ƃ��킩��܂��B

�@���̂��Ƃ́A�C���h���嗤���k�։������邱�Ƃɂ���āA�`�x�b�g�����̑�n�ɓ�k���̒n�a�т��ł���قǂ̗͂�����̂́A���̂�����܂ł��Ƃ������Ƃ������Ă���̂�������܂���B

�@�l�p�[���ł́A�����h�T�b�g�摜������A���j�A�����g���킩��܂����i�}54�j�A��s�@����B�e�����ʐ^�𗘗p���邱�Ƃ��ł��܂��B |

�}54�@�����l�p�[���̃����h�T�b�g�摜�B

���������͐�ɂ�����ꂽ�Ƃ���B

��(�k)�ւ̂т�J�̓J���K���_�L��ŏ㗬����

�^�R�[���\���X�^���n�a��(���G1�Q��)�B

���̓o���K�h�f�w(�}52���Q��)�B

�`�F�A���i�v���i�R�A�c�F�_�E���M���R�A�m�F�j���M���R�A�j�F�J���K���_�L��A

�l�F���N�`�i�[�g�B���ۂ͑��ʂ����_�i���A�����͖�160km�B

|

�@�L����w�̒��c�������́A�ʐ^���g���āA�l�p�[���ł̊��f�w�̕��z�ׁA��������ƂɁA���n�ŁA���̐��������܂����i�}55�j�B

�@���̌��ʁA�l�p�[���ł́A�咆���Տ�f�w�����Ǝ勫�E�f�w�����A����ɒ�q�}�����т̂Ȃ��ƁA�O�̊��f�w�т�����A������Əc����̗����̒f�w�����邱�Ƃ��킩��܂����B

�@�������낢�̂́A������͂قƂ�ǂ��E����f�w�ŁA�c����͓쑤�ɂ������Ėk���i�R���j�������Ă���ꍇ�������Ƃ������Ƃł��B

�@��ʂɁA�q�}�����͌��݂����N���Ă���ƍl�����Ă��܂����A�ŋ߂̉^�������߂����f�w�̌����ɂ��ƁA�k���܂��Ő��������~���Ă���Ƃ����킯�ł��B |

�}55�@�l�p�[���̊��f�w�̕��z(���c���A1982�ɂ��)�B

���͉�����̕������A�P�o�͏c����̗����Ă��鑤�������B

|

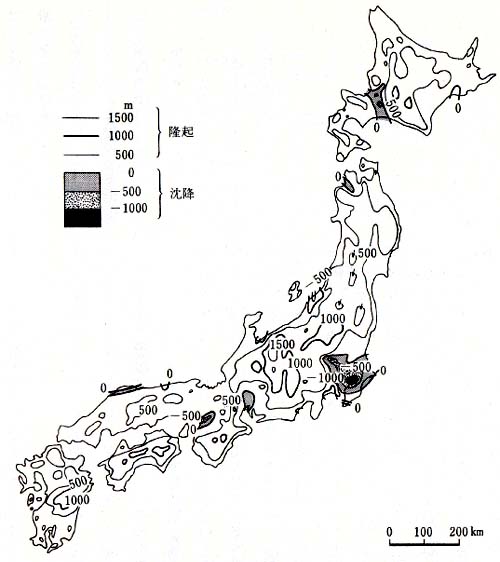

�@5 �q�}�����͍��������Ă��� top

�@�q�}�����ł́A���{�قǂł͂���܂��A�n�k���悭�������܂��B

�@�n�k�͑�n�������ɓ����Ă���؋��ł��B

�@�����A�q�}�����������Ă���Ƃ�����A��ʂɂ����Ă���悤�ɁA���݂������Ȃ��Ă���̂ł��傤���B

�@����Ƃ��A���f�w�̓����ɂ݂���悤�ɁA�Ⴍ�Ȃ��Ă���̂ł��傤���B

�@�����āA���̗��N�i��イ���A���邢�͒��~�i�����j�j���x�͂ǂ̂��炢�Ȃ̂ł��傤���B

�@���̋^��ɓ�����ɂ́A�G�x���X�g�̒���ɑ��ʃ|�[�������ŁA�`�x�b�g���ƃC���h������A���N�������炢�ɁA���m�ɍ����𑪂�̂���Ԃ悢��������܂���B

�@�q�}�����������Ă���Ƃ�����A�咆���Տ�f�w�т�勫�E�f�w�̂悤�ȑ傫�Ȓf�w�ɂ����āA�^�����Ă���\������ԑ傫���ł��傤�B

|

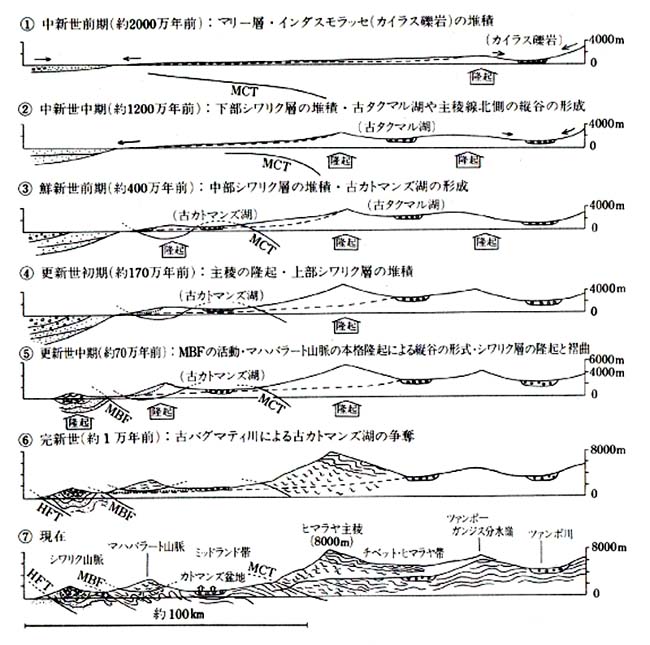

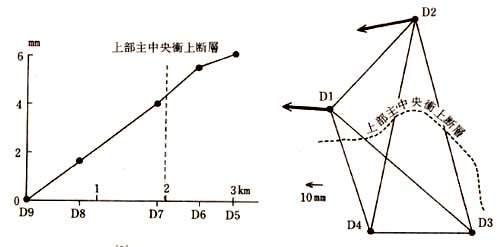

�}57�@�_�i���ł̐������ʂ̂悤���@(�呺�����B�e�E��)

�}58�@1980�N����4�N�Ԃł̎咆���Տ�f�w�̓����i�呺���ق��A1985�ɂ��j�B

���ʒn�_�c1�`�c9�͐}56���Q�ƁB

(1)���������i�c����j�̓����B

(2)���������i������j�̓����B�n�_�c3�Ƃc4���Œ肵���Ƃ��̒n

�_�c1�Ƃc2�̑��ΓI�ȓ����̕����Ɨʁi���̐��j�������B

|

�}56�@�_�i���t�߂̑��ʃ��[�g��

���ʒn�_�B�c1�`�c4�͌��g���ʁA

�c5�`�c9�͐������ʂ̒n�_�B

|

�@�����ŁA�������́A���s��w�̑呺������≡�R�G���Y�����S�ɂȂ�A��㔪�Z�N�ɃJ���K���_�L��̃_�i���ŁA�咆���Տ�f�w���������đ��ʒn�_������сA���̊Ԃ̑��ʂ����܂����B

�@�����āA��㔪�l�N�ɂ������n�_�Ԃ̑��ʂ����A�l�N�Ԃ̒f�w�̓����ׂ܂����B

�@�����悤�ȑ��ʂ͓�̎勫�E�f�w���͂���ł������Ȃ��܂������A�����ł̓_�i���ł̑��ʂɂ��Ăׂ̂Ă݂܂��傤�B

�@�_�i���́A�܂��ɂ��b���܂����悤�ɁA�咆���Տ�f�w�т���k�̃q�}�����Ж���тɂ����Ƃ���ɂ���܂��i�}56�j�B

�@���҂̋��E���㕔�咆���Տ�f�w�ł��B���̏Տ�f�w���͂���ŁA�l�ӌ`�ɂ��������ʒn�_�Ԃ̋������A���g�����V�Ƃ�����B���g���āA���ʂ����܂����B

�@�܂��A�J���K���_�L�삼���̓��ɂ����āA�܂̑��ʒn�_������A���̊Ԃ̐������ʂ������Ȃ��܂����i�}57�j�B

�@���g�����V�i�����͂������催�j�Ƃ����̂́A���˂��������A�Ί݂̑��ʒn�_�̋��ɔ��˂��Ă��ǂ��Ă����̂��Ƃ炦�A���������Ƃ߂��B�ł��B

�@�����g���܂��̂ŁA���ʂ͗[���A���z������ňÂ��Ȃ�A��C�����肵�Ă���͂��܂�܂��B

�@���{�̊X���ł͂��������Ȃ��A���V�̐���̉��ŁA�Ί݂̒��Ԃ����ƃg�����V�[�o�Řb�����Ȃ���A���ʂ������Ƃ��Ȃ������v���o���܂��B

�@���ʌ����i�}58�j�ɂ��ƁA�q�}�����Ж���т̒n�_�c5�́A�O�L�����[�g����̎咆���Տ�f�w�т̒n�_�c9�ɂ������āA�l�N�ԂɁA�Z�~�����[�g�������Ȃ��Ă��܂����i�}58�̇@�j�B

�@����͑��ΓI�Ȃ��Ƃł�����A�n�_�c9���n�_�c5�ɂ������āA���~�����Ƃ������܂��B

�@������ɂ��Ă��A�k���i�R���j���A���ΓI�ɗ��N���Ă��܂��B

�@�܂��A�咆���Տ�f�w�т̒n�_�c3�Ƃc4���Œ肷��ƁA�㕔�咆���Տ�f�w���ԂɁA�k���i�q�}�����Ж���сj�ɂ���n�_�c2�ƒn�_�c1�́A���̎l�N�ԂɁA���i���j�֎l�Z����l�܃~�����[�g���ړ����Ă��܂����i�}58�̇A�j�B

�@���������āA���̏Տ�f�w�����ɁA���������ł́A���ς��āA��N�Ԃɖ��Z�~�����[�g���̍����ꂪ�������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@�ʐ^����́A�_�i���t�߂Ɋ��f�w���݂��邱�Ƃ��ł��܂���ł������A���̌��ʂ́A�ق��̒n��̋ʐ^����킩�����咆���Տ�f�w�т̍ŋ߂̓����A���Ȃ킿�A�c����̏ꍇ�ɂ͎R�����~�����A������̏ꍇ�ɂ͉E�ɂ����Ƃ����X���Ƃ͋t�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�ʐ^�ɂ�錋�ʂ́A�����N�`���\���N�Ƃ��������Ԃ̉^�����ς݂����Ȃ������̂ł��B���ʂ͂��̎l�N�Ԃ̓����̌��ʂł��B

�@����A���S���N�A���疜�N�̊Ԃɂ́A�����Ă̊C�����N���āA���݂̃q�}�����������Ă���̂������ł��B

�@���̂悤�ɁA�q�}�����͏オ�����艺�������肵�Ȃ�����A�������Ԃł݂�ƁA���N���܂���A���ʂƂ��āA���݂̂悤�Ȕ��Z�Z�Z���[�g���̍����ɂ��������Ƃ������Ƃ��킩��܂��B

�@�Ƃ���ŁA�咆���Տ�f�w�́A�ŋ߂̓����Ƃ��ẮA������̑傫�Ȋ��f�w�ł��B

�@�������A�n���w�I�ɂ́A�܂��ɂׂ̂��悤�ɁA�傫�ȏc��������t�f�w�i�Տ�f�w�j�ł����B

�@���̂悤�ɁA�����Ă��s����^�����A���̌�A������^���ɂ�����Ă���f�w���A�ق��̑��R�т���{�ɂ��݂��A�傢�ɒ��ڂ���Ă��܂��B

�@6 �q�}�����R���͂ǂ̂悤�ɗ��N������

top

|

�}59�@�q�}�����R���̗��N�B�����l�p�[���̃J�g�}���Y��ʂ��k�f�ʂƁA

�J���K���_�L�삼���̓�k�f�ʂ����킹�Ă����Ă���B

�_���ƍ����́A���ꂼ��o�O�}�e�B��ƃJ���K���_�L�������킷�B

���Ȃ�f�w�ɂ���Ēn�\����k�����ŒZ���Ȃ��Ă��邱�Ƃ͖������Ă���B

�l�b�s�F�咆���Տ�f�w�сA �l�a�e:�勫�E�f�w�A �g�e�s�F�q�}�����O���Տ�f�w

|

�@���̏͂̂͂��߂̂Ƃ���ŁA�q�}�����̓쑤�i�O���͐ϖ~�n�j��R�̒��i�R�ԁi����j�͐ϖ~�n�j�Ɏc���Ă���q�}�����R���̗��N�̏؋��A���Ȃ킿�A�R������Ăł����͐ϕ��i�����b�Z�j�ɂ��Ă��b���܂����B

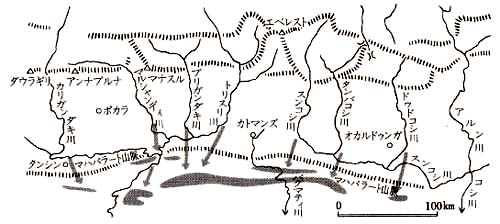

�@�������܂Ƃ߂�ƁA�q�}�����R���͎��̂悤�Ȍo�߂����ǂ��āA���N�������Ƃ��킩��܂��i�}59�j�B

�@���݂̂悤�ȁA���Z�Z�Z���[�g����ւƗ��N���Ă����͂��܂�́A��l�܁Z�Z���N�O�ɁA�e�[�`�X�C���Ȃ��Ȃ�A���̌�A��O�Z�Z�Z���N�O�̑Q�V���i�����j�������āA�q�}�����n�悪�������͂��߂��Ƃ��ł��B

�@���������𒆐S�ɐ���オ��A���̓쑤�Ɩk���͑��ΓI�ɒ��~���Ȃ���A�S�̂Ƃ��ė��N�����悤�ł��B

�@�{�i�I�ȗ��N�͖k�̂ق�����͂��܂�܂����B����܂ŁA�V�����N�т̑O���~�n��ÃJ�g�}���Y�A�Ã^�N�}���̂悤�ȎR�Ԗ~�n�ɑ͐ς��������b�Z�ɂ��Ă��b���܂������A�q�}�����̖k�̃C���_�X�[�c�@���|�тɂ́A������̑͐ϖ~�n�i��w�i�����͂��j�~�n�j�ɑ͐ς��������b�Z������܂��B

�@�������́A���̒n����������Ƃ�����܂��A���킵�����Ƃ͂܂��킩���Ă��܂���̂ŁA�ӂ�܂���ł������A�C���_�X��㗬�n��ɂ́A���V���i���イ�����j�O�����璆���Ǝv����A�I��⍻�₩��Ȃ���������w�i�C���_�X�E�����b�Z�Ƃ����܂��j���Ђ낭���z���Ă��܂��i�}44�j�B

�@�ԛ�����I����ӂ��ނ��̃����b�Z�́A�k�̃J���R�����R���̂ق�����^��Ă������̂ł��B

�@�܂�A���̃����b�Z���͐ς�������A�k�̂ق��ɂ́A�J���R�����R�������łɂ���A�����ɂ͉ԛ��₪�n�\�ɂ�����Ă��܂����B

�@�C���_�X��ƃc�@���|��̏㗬���A�G�ꂠ���悤�ɐڋ߂��Ă���Ƃ���ɂ���J�C���X�R�́A�����I�₩��ł��Ă��܂��B

�@�J�C���X�R�̓q���Y�[���k��}���k�ɂƂ��āA�����Ƃ��_���ȎR�ł��B

�@���̍��A��̈��q�}�����т��q�}�����тł͉͐��w�̃}���[�w���͐ς��܂����i�}59�̇@�j�B

�@�n���[���ł́A�咆���Տ�f�w�̊������͂��܂��Ă��܂��B

�@���V�������ɂ͂���ƁA���q�}�����тɂ́A����������オ���Ă������q�}�����т�`�x�b�g�E�q�}�����т���A����D���͂���Ă��āA�V�����N�͐ϕ�������͂��߂܂����B

�@���̍��A�ÃJ���K���_�L��́A���݂̂悤�Ƀ`�x�b�g�\�q�}�����т𐅌��Ƃ��āA�q�}������Ő����}�n�o���[�h�R���A�V�����N�R�����܂��Ȃ��A�Ⴍ�A�Ȃ��炩�ȏ������𗬂�Ă��܂����B

�@���̏������ʂ��A���̌�̗��N�^���ɂ���āA���ꂼ�ꍂ���̂����Ԃ������݂̃`�x�b�g�ʁA�q�}�����ʁA�~�b�h�����h�ʂ��������ƍl�����܂��B

�@�q�}�����R���̗��N�́A���q�}�����т���͂��܂�A�ÃJ���K���_�L��������~�߂܂����i�}59�̇A�j�B

�@���̌��ʁA�k���ɂ́A�ÃN�N�}�����ł��A�����^�N�}���w�̑͐ς��͂��܂�܂����B

�@�ÃJ���K���_�L��̐����́A���q�}�����тɐ���オ���Ă����R���i�q�}������Ő��j�̓�ΖʂɈڂ�܂����B

�@���̍��̃q�}������Ő��̍����́A�����Ƃ���ł��A��Z�Z�Z���[�g���ȉ��������Ǝv���܂��B

�@���q�}�����т̗��N�́A�n���ł̎咆���Տ�f�w�̊����̌��ʂł��B

�@���}�s�e�N�X���A�q�b�p���I����ǂ������Ă����̂́A���̍��ł��B

�@���S���N�O�̒��V������N�V���i�����j�ɂ����āA���q�}�����т͈�i�Ɨ��N���A�O�Z�Z�Z���[�g����������R���ɂȂ�܂����B

�@�N�V���ɓ�����i�}59�̇B�j�A��q�}�����ѓ암�̗��N���͂��܂�A����܂ō��q�}�����т��痬��Ă����Ão�O�}�e�B�삪�����~�߂��A�ÃJ�g�}���Y���ł��܂����B

�@���ӂɃX�e�S�h���ۂ������Ԍɂ͉����ΐ��w���͐ς��܂����B

�@�p���W���u�\�q�}�����̌ÃJ�V�~�[������������ɂł��܂����B

�@���q�}�����т���k�����A�S�̓I�ɍ����Ȃ�ɂ�āA��Ζʂł̍~�J�ʂ��ӂ��A����ɂƂ��Ȃ��āA�ÃJ���K���_�L��̒J���i�����Ƃ��j�N�H���k�ւ̂тĂ䂫�܂����B

�@�N�V������ɂ́A�ÃN�N�}�����ÃJ���K���_�L��ɂ���đ��D���ꂽ�悤�ł��B

�@�܂��A��̃V�����N�͐ϕ��̗��̑傫�������炭�Ȃ�A�I�₪�������悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�X�V���i���������j�����i��ꎵ�Z���N�O�j�ɂ��i�}59�̇C�j�A�q�}������Ő��̍��x�͌܁Z�Z�Z���[�g���������ɂȂ�܂������A�Ã^�c�}���D�����ÃJ���K���_�L��́A�q�}������Ő��̗��N�ɕ������ɐN�H���A�������ɐ[�����J������܂����B

�@�܂������̈��q�}�����тɂ́A�I�₩��Ȃ�㕔�V�����N�w���͐ς��܂����B

�@�X�V�������i�Z���N�O�j�ɂȂ���i�}59�̇D�j�A�}�n�o���[�g�R���́A�q�}�����S��ŁA�{�i�I�ɗ��N���͂��߂܂����B

�@���̂��Ƃ́A�V�����N�͐ϕ��̌��݂̕��z����킩��܂��B

�@�㕔�V�����N�w���I��́A���̍��A�q�}�������痬�ꂭ�����Ă����A��������̐�̐��n�͐ϕ��ł��B

�@�������A���݂̕��z�̂悤�����݂�ƁA���̖k���ɂ͐�ł͂Ȃ��A�}�n�o���[�g�R�������邱�Ƃ������̂ł��i�}60�j�B

�@���̂��Ƃ͏㕔�w�����łȂ��A�����w�≺���w�ɂ��Ă������邱�Ƃł��B����́A�V�����N�͐ϕ����ł�����������A�}�n�o���[�g�R���͂Ȃ��������A�����Ă��܂��Ⴉ�������Ƃ������Ă��܂��B

�@�}�n�o���[�g�R���̖{�i�I���N�́A�勫�E�f�w�̊����ɂ����̂ł��B

�@���̗��N�ɂ���āA�J���K���_�L���X���t�\��̏c�J�������܂����B |

�}60�@�㕔�V�����N�w�̕��z�i�A�~�ځj�Ƃ������^��ł����Ɛ��肳���

��̂��Ƃ̗��H�i���j�i�s�E�n�[�Q���A1969�ɂ��j

|

�@�勫�E�f�w�̉^���́A�V�����N�͐ϕ��ɂ��e�����A���̒n�w��܂�܂��A�V�����N�R���𗲋N�����͂��߂܂����B

�@�X�V�������������i��Z���N�O���炢�j�ɂ����āA�q�}�����R���́A�S�̓I�ɁA�܂��܂����N���A�}�n�o���[�g�R����Ζʂł̍~�J�ʂ��ӂ��A�Ão�N�}�e�B��̐����́A�������ɌÃJ�g�}���Y�ɂ��܂��Ă����܂��B

�@�ꖜ�N�O���A�ÃJ�g�}���Y�͂��ɑ��D����A����N�O�ɂ́A�͊��S�ɂȂ��Ȃ�܂����B

�@�Տ�f�w�^���́A����ɓ�ɂ���сA���q�}�����ѓ암�ŁA�q�}�����O���Տ�f�w���������͂��߁A�V�����N�R���͂���ɍ����Ȃ�܂����B

�@���̂悤�ɁA�q�}�����R���̗��N�^���́A�k����͂��܂��Ă������ɓ�ֈڂ�A��l�I�ɓ����Ă���A��范�������N���Ă��܂��B

�@���̂悤�ȗ��N�̓�ւ̈ړ��́A�咆���Տ�f�w�A�勫�E�f�w�A�q�}�����O���Տ�f�w�̂悤�ȑ傫�Ȓf�w�̊������A�k�����ֈڂ��Ă���̂ɑΉ����Ă��܂��B

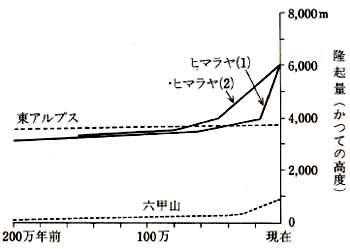

�@7 �q�}�����R���̗��N���x top

�@�Ƃ���ŁA�q�}�����R���̗��N���x�͂ǂ̂��炢�Ȃ̂ł��傤���B�������̐���������Ă݂܂��B

�@�q�}�����Ж���ɂӂ��܂�Ă��鍕�_��̕��˔N��́A�J���E���E�A���S���@�ɂ��ƁA��Z�Z�Z���N�O�����܁Z�Z���N�O�ł��B

�@���̊�́A���̍��ɂ́A��܃L�����[�g���`��Z�L�����[�g���̐[���ɂ������ƍl������̂ŁA���ꂪ�n�\�܂ŏ㏸���Ă������ϑ��x�͔N�ɖ�Z�E���~�����[�g���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@�}�n�o���[�g�R���́A���݁A��Z�Z�Z���[�g������O�Z�Z�Z���[�g���̍����ł����A���ꂪ�{�i�I�ɏ㏸���͂��߂��̂́A�㕔�V�����N�w���͐ς��Ă�������A�܂�قڈ�Z�Z���N�O����ł��B

�@���������āA�}�n�o���[�g�R���̕��ϗ��N���x�͔N�ɓ�~�����[�g������O�~�����[�g���ł��B

�@�܂��A�V�����N�R���̍����͌��݁A��Z�Z�Z���[�g�������܁Z�Z���[�g���ł��̂ŁA���̕��ϗ��N�͔N�Ɉ�~�����[�g�������E�܃~�����[�g���ł��B

�@�}�n�o���[�g�R���Ɠ�������ɍ����Ȃ�͂��߂��A�C���h�̃J�V�~�[���~�n�̓�ɂ���s���p�W�����R���̗��N���x���A�N�ɖ��~�����[�g���Ƃ����Ă��܂��B

�@�C���h�̃p���W���u�E�q�}�����ŁA�t�B�b�V�����E�g���b�N�@�Ƃ����N�㑪��@�𗘗p��������ɂ��ƁA���N���x�́A���V�����炵�����ɑ����Ȃ��āA�N�V�����猻�݂܂ł̕��ϑ��x�͔N�ɁZ�E���~�����[�g���Ƃ����Ă��܂��B�t�B�b�V�����E�g���b�N�@�Ƃ����̂́A�E����238�̎��R�j����ɂ���Đ��������i�g���b�N�j���A�N�ƂƂ��ɑ������邱�Ƃ𗘗p�����N�㑪��@�ł��B

�@�k�C�������w�̊��D���������Ȃ����t�B�b�V�����E�g���b�N�@�ɂ��ƁA�A���i�v���i�R�̂ӂ��Ƃ̃q�}�����Ж���́A��Z�Z���N�����Z�Z���N�O�ɂ����āA�N�Ɉ�`�O�~�����[�g���̑��x�ŗ��N���܂����B

�@�p�L�X�^���̃i���K�p���o�b�g�R�t�߂ł̌��ʂł́A�O�Z�Z�Z���N�O���猻�݂܂ł̕��ϗ��N���x�́A�N�ԁZ�E�l�~�����[�g���ł����A���Z���N�O���猻�݂܂ł̕��ϑ��x�́A�N�Ԍ܃~�����[�g���Ƒ����Ȃ��Ă��܂��B

�@�����̌����҂����́A�G�x���X�g�̖k���ŁA���낢��ȕX���̃����[���Ȃǂ̕X�͈�Ղ�ÐA�����g���āA�R�̗��N���x���������Ă��܂��B����ɂ��ƁA�G�x���X�g�k�ʂł͑�l�I�S�̂������ẮA���ςŔN�Ԉ�E�܃~�����[�g���̑��x�ŗ��N���Ă��܂����A��ܖ��N�O�ɂ͂��܂�X�V������ɂ͂���ƁA���N���x�͑����Ȃ�A�N�Ԉ�Z�~�����[�g���ȏ�ɂ������Ă��܂��B���̒l�ɂ��ẮA��ɂ����ԕX����X���̔N��̓_�ŋ^�������܂����A��l�I�̌㔼���痲�N���x���傫���Ȃ����Ƃ������Ƃ͑��̒n�悩�������Ă��܂��B

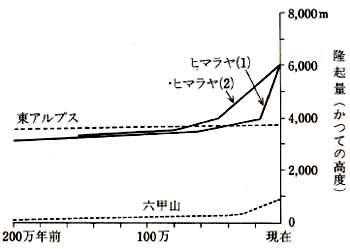

�@�}61�̓G�x���X�g�k�ʂł̕X�͈�ՂȂǂ̒������ʂ��琄�肵���A���q�}�����т̑�l�I�ɂ����鐬���Ȑ��ł��B

�@�q�}�����R���̓�̋Ȑ��́A�����̌����҂��`���v���ԕX���Ƃ��ł���ԕX���̔N�����l���N�O�ƍl�����ꍇ�̋Ȑ��i1�j�ƁA�l�ܖ��N�O�ƍl�����ꍇ�̋Ȑ��i2�j�ł��B

�@�Q�l�̂��߂ɁA���A���v�X�ƕ��Ɍ��ɂ���Z�b�R�i�����������j�̐����Ȑ��������Ă����܂��B

�@���A���v�X�́A��O�I���ɂ��łɂقڌ��݂̍����i�l�Z�Z�Z���[�g���������j�ɂ������Ă���A��l�I�ɂ͂قƂ�Ǖω����Ă��܂���B

�@�q�}�����R���́A������ɂ��Ă��A�X�V�������ȍ~�}���ɍ����Ȃ��Ă��܂��B

�@���̂��Ƃ͘Z�b�R�������ŁA���҂̐����Ȑ��͂悭���Ă��܂��B

�@�Z�b�R�ɑ�\�����ߋE�n�������́A�X�V�������ɓ����Ă���̋}���ȗ��N�^���i�Z�b�ϓ��Ƃ����܂��j�́A�����m�v���[�g�̓������x���}�ɑ����Ȃ������炾�Ƃ����Ă��܂��B |

�}61�@�q�}�����R���Ƃق��̎R���̑�l�I�ɂ�����

���N�̔�r(��c�C��A1980�ɂ��)�B�@�q�}�����R���ł́A

��ɂȂ�ԕX��(�`���v���ԕX��)�̔N���14���N�O��

�l�����ꍇ(1)��45���N�O�ƍl�����ꍇ(2)�������Ă���B

|

�@�q�}�����̏ꍇ�́A�C���h���嗤�̖k�ւ̈ړ����A�X�V�������ɂȂ��Ă��瑬���Ȃ����Ƃ����؋��́A���܂̂Ƃ��날��܂���B

�@�}62�́A��l�I�ɂ�������{�e�n�̗��N�ʂƒ��~�ʂ����������̂ł��B

�@���N�ʂ̂����Ƃ��傫���Ƃ���͒����n���̓��{�A���v�X�Ƃ����Ă���R�x�n�тŁA�ꎵ�Z�Z���[�g���ɂ������Ă��܂��B

�@���̗��N���x�͔N�ɖ�Z�E��~�����[�g���ł��B���̒l�̓G�x���X�g�k�ʂł̒l�̔���������Ƃł��B

�@����A���~�ʂ���ԑ傫���̂͊֓�����ŁA�ő��Z�Z�Z���[�g���������ɂ������A���̒��~���x�͔N��~�����[�g���ł��B

�@�l�p�[���ł́A��l�I���~�~�n�Ƃ��ẮA�R�Ԗ~�n�̂ق��A���q�}�����т̃V�����N�͐ϕ����������Ă���_���I�w������܂��B�c�O�Ȃ���A���̌����͂킩���Ă��܂��A��Z�Z�Z���[�g���͂����Ȃ��Ɨ\�z����܂��B

�@�Ȃ��A��Z�Z�Z�Z���[�g���̌��������V�����N�͐ϕ��́A�͐ϊ��Ԃ���܁Z�Z���N�O�����Z�Z���N�O�ł��̂ŁA���̕��ϒ��~���x�͔N�ɖ�Z�E�l�~�����[�g���ł��B

�@���{�̌��݂̎R�̍����̔����ȏ�́A��l�I�̗��N�^���ɂ���Ă���Ƃ����Ă��܂����A�q�}�����ɂ��������Ƃ����������ł��B |

�}62�@��l�I�ɂ�������{�̗��N�ʂƒ��~��

�i��l�I�n�k�ϓ������O���[�v�A1973�ɂ��j

|

top

�������������������������������������������������������������������������������� |