|

��������������������������������������������������������������������������������

Index ����@����@�O���@�l���@���@�Z��

�Z�́@�q�}�����͂Ȃ������Ȃ�����

�@1 �C���h���嗤�͂����荞��ł��邩�H

top

�@�嗤�̈ړ��̌������A�v���[�g�E�e�N�g�j�N�X���ōl����ɂ���A�n���c�����ōl����ɂ���A�C���h���嗤�����[���V�A�嗤�ƏՓ˂������Ƃ��A�q�}�����R����`�x�b�g���������N���͂��߂����������ɂȂ����A�Ƃ����܂��B

�@���̂悤�ȍl�����ŁA�q�}�����̐������ŏ��ɐ��������̂́A�X�C�X�̒n���w�҂`�E�A���J����C�M���X�̂`�E�z�[���Y�ł��B

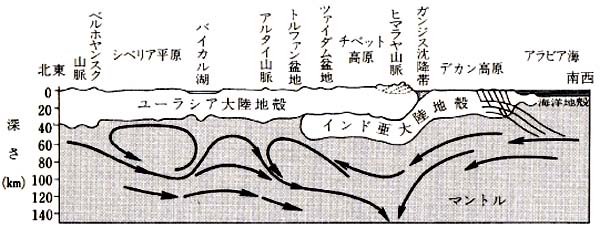

�@�ނ�́A�C���h���嗤�̒n�k�����[���V�A�嗤�̒n�k�̉����N�������R��������܂ł����荞���߁A�n�k����{�̌����ɂȂ�A���̌��ʁA�����A�W�A�����N�����ƍl���܂����i�}74�j�B |

�}74�@���[���V�A�嗤�̉��ɂ����荞�ރC���h���嗤(�`�E�z�[���Y�A1965�ɂ��)

�嗤�n�k�̓}���g���̑Η�(���)�ɂ���Ĉړ�����B�f�ʂ̒����͖�9,000km

|

�@�Òn���C�̌����ɂ��ƁA�C���h���嗤�́A��l�܁Z�Z���N�O�Ƀ��[���V�A�嗤�ƏՓ˂��Ă��猻�݂܂łɁA����ɁA��Z�Z�Z�L�����[�g���ȏ���k�サ���͂��ł��B

�@�܂��ɂׂ̂��悤�ɁA�q�}�����R���|�`�x�b�g�n��ł́A�Տ�f�w��n�w�����Ȃɂ��A���̒n��̒n�k����k�����ɖ��L�����[�g���Z���Ȃ����ƍl�����Ă��܂��B

�@�������A�܂��c���L�����[�g���̖k����l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�C���h���嗤�n�k�����[���V�A�嗤�n�k�̉����N�������R���t�߂܂ŁA���L�����[�g���������荞�A�Ƃ����͓̂s���̂悢�l���ł��B

�@���̍l�����ɂ��������ƁA�q�}�����R���̗��N�́A�C���h���嗤��������͂��߂���l�܁Z�Z���N�O�ɁA��̂ق�����͂��܂�A�����荞�݂��k�i�ނƂƂ��ɁA�R���̗��N���k�ֈڂ��Ă������͂��ł��B

�@�������A����́A�q�}�����R���̗��N�͖���Z�Z���N�O�ɖk����͂��܂�A�������ɓ�ɂ���Ƃ����A����܂ł��b�����n���w��̎����Ƃ͂����܂���B

�@����ɁA�}���g���̏�ɕ�����ł���y���嗤�n�k���ʂ̑嗤�n�k�̉��Ɉ�Z�Z�Z�L�����[�g���������荞��ł����Ƃ������Ƃ́A���͂▀�C���l����ƁA�͊w�I�ɕs�\���Ƃ����ӌ�������܂��B

�@2 �q�}������`�x�b�g�͂Ȃ������Ȃ�����

top

�@��l�܁Z�Z���N�O�ɃC���h���嗤�����[���V�A�嗤�ɏՓ˂���܂ł́A�C���h���嗤�̖k���ɂ������e�[�`�X�C�̊C���i�C�m�v���[�g�j�́A���[���V�A�嗤�̉��ɂ����荞��ł��܂����B

�@�C�m�v���[�g�͑嗤�v���[�g�����d���̂ŁA�����荞�݂₷���̂ł��B

�@���̂��߁A�`�x�b�g�̉��̃}���g���㕔�ł́A��ʂ̃}�O�}���`������A������n�k�㕔��n�\�ŌŌ����āA�c��Ȑ[�����ΎR�₪�ł��܂����B

�@�`�x�b�g�̗��N�̓q�}���������͂₭����͂��܂��Ă��܂����A���̗��N�͂����Ƀ}�O�}�̊����ɂ���Č����Ȃ����n�k�́A�A�C�\�X�^�V�[�̉ɂ����̂ƍl�����܂��B

�@�������A�`�x�b�g�����͂��̍����獡�̂悤�ȍ����ł������킯�ł͂Ȃ��A�q�}�����R���Ɠ����悤�ɁA��r�I�ŋ߂ɂȂ��ċ}���ɍ����Ȃ��Ă��܂��B

�@����A�q�}�����R���ł��ԛ���Ȃǂ̃}�O�}�̊����͂���܂������A�`�x�b�g�ɂ���ׂ�Ƃ��̎���͐V�����A�ʂ͂��Ȃ菭�Ȃ��̂ł��B

�@�q�}�����R���̒n�k�������Ȃ����̂́A�C���h���嗤�̖k���Ɍ����������C�̑͐ϕ����A��k�����̈��k�ɂ�������Ȃ��ďk��A�C���h���嗤�̖k���̒n�k���Տ�f�w�ɂ���āA����牮���̂悤�ɁA�J��Ԃ��d�Ȃ����肵�����߂��ƍl�����܂��B

�@�n�k�������Ȃ�ƁA�A�C�\�X�^�V�[�̗͂Ńq�}�����͗��N���܂��B

�@�������A���łɂׂ̂��悤�ɁA�q�}�����R���̓A�C�\�X�^�V�[����l����ƍ�������̂ł��B

�@�C���h���嗤�͐�J���u���A����̌Â������ł��Ă���N���g���ł��B

�@���������āA�C���h���嗤�̑嗤�v���[�g�́A�V��������̃}�O�}�����������������`�x�b�g�̑嗤�v���[�g�ɂ���ׂ�ƁA�͂邩�ɗ₽���A�d���̂ł��B

�@�q�}�����R���̍������鍂�x�́A�A�C�\�X�^�V�[�̗̉��i���́j�̂ق��ɁA��v�ȃC���h���嗤����k�����̈��k�͂������āA�q�}�������x���Ă��邽�߂��ƍl�����܂��B

�@�q�}�����R�����A�`�x�b�g�����̓���ӂ��ǂ��āA��i�ƍ����Ȃ��Ă���̂����̂��߂�������܂���B

�@�ȒP�ɂ����A�`�x�b�g�����́A�}�O�}�̊����ɂ���Ăł����M�����[���V�A�嗤�v���[�g�����͂ɂ���ė��N���A����ɂ������āA�q�}�����R���͕��͂ƂƂ��ɁA�Â��A�₽���C���h���嗤�v���[�g�̋����i�e���j�Ƃ�����x�����k�����̈��k�͂ō����Ȃ����Ƃ����܂��B

�@3 �R�̍����ƒn�k�̌��� top

�@���E�I�ɂ݂�A�n�`�̍����ƒn�k�̌����i���z�ʂ̐[���j�̊Ԃɂ͈��̊W������܂��B

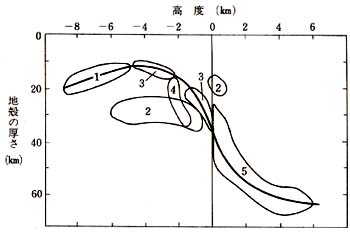

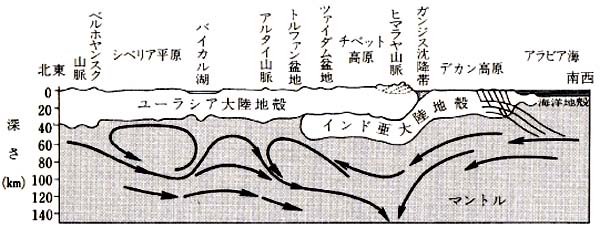

�@�}75�́A���̊W���A���[���V�A�嗤�Ƃ��̎��ӂ̊C�ɂ��Ē��ׂ����̂ł��B

�@�C�a�ł́A�[���Ƃ���قǒn�k�͌����Ȃ��Ă�����A���ʂł́A���҂̊W�̓p���p���������肵�܂��B

�@�������A�ق��̒n��ł́A�S�̂Ƃ��āA�W���������Ȃ�Βn�k�͌����Ȃ�Ƃ����W���݂��܂��B

�@�܂�A��ʓI�ɂ̓G���A�[�E���f���̃A�C�\�X�^�V�[�����藧���Ă���Ƃ����܂��B |

�}75�@�n�`�̍����ƒn�k�̌����̊W

(�h�E�o�E�R�X�~���X�J���ق��A1969�ɂ��

1�F�C�a�A2�F���ʁA3�F���C�i���{�C�A�I�z�[�c�N�C�Ȃǁj�A

4�F���C�i���C�A�J�X�s�C�Ȃǁj�A5�F�嗤

�i�V�n�w����u��5�w�n�������̕����E���w�x

���C��w�o�ʼn�A1977�ɂ��j

|

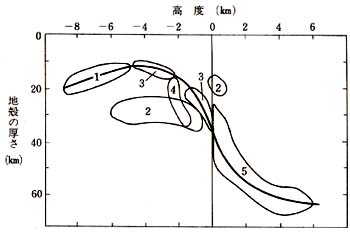

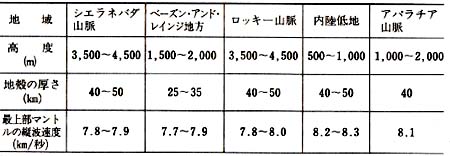

�@���E�̑�R�����݂�ƁA�Ⴂ�R���قǍ����A���̒n�k�͌����A����A�����ԁA�N�H��p���������Â��R���قǒႭ�A���̒n�k�͔������Ƃ��킩��܂��i�\3�j�B

�@���̂悤�ɁA�R���͂قڃA�C�\�X�^�V�[��Ԃɂ���A�R���̗��N�̓A�C�\�X�^�V�[�����邽�߂ɂ�����Ƃ����A�R���`���̃A�C�\�X�^�V�[���Ƃ����܂��B

�@�܂��A���E�̎R�����݂Ă��A�����̏ꍇ�́A���̎�Ő����ɉԛ����A�~�O�}�^�C�g�A�Ж���ȂǁA���R�т̒��j���ɂł������I�o���Ă��邱�Ƃ��������Ƃ��A���̍l�����x�����Ă���悤�Ɏv���܂��B

�@�������A�悭���ׂĂ݂�ƁA�����ȒP�ł͂Ȃ��_���킩���Ă��܂����B�q�}�����R���̓A�C�\�X�^�V�[����l����ƍ�������Ƃׂ̂܂������A�k�A�����J�ł��A�R�̍����ƒn�k�̌����̊ԂɁA�͂����肵�����W�݂͂��Ȃ��̂ł��i�\4�j�B |

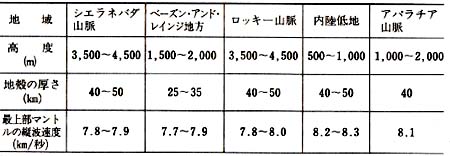

�\3�@��R���̍����ƒn�k�̌����A�`������̔�r

�\4�@�k�A�����J�e�n�̍��x�ƒn�k�̌����A�ŏ㕔�}���g���̒n�k�g���x�i�c�g�j

|

�@���b�L�[�R����V�����l�o�_�R���͎l�Z�Z�Z���[�g���̍��x������A������n�͈�Z�Z�Z���[�g���ȉ��̒�n�ł����A�n�k�̌����͓������炢�ŁA�Ƃ��Ɏl�Z�L�����[�g���Ȃ����܁Z�L�����[�g������܂��B

�@�V�F���l�o�_�R���ƃ��b�L�[�R���̊Ԃɂ���x�[�Y���E�A���h�E���C���W�n���ł́A�n�k�̌����͓�܃L�����[�g���Ȃ����O�܃L�����[�g���ł����A�����͈�܁Z�Z���[�g�������Z�Z�Z���[�g��������܂��B

�@����ł́A�R���������Ă���n�w�����ł����^���i���\���i�������������j�^���j�ƁA�R�������Ȃ����^���i���n�`�^���j�Ƃ̎����̊W�́A�ǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤���B

�@�C���h���嗤�����[���V�A�嗤�ɂԂ���͂��߂��̂́A��l�܁Z�Z���N�O�ł��B

�@���i����j�����Տ��i���傤���傤�j�f�w�̉^����A�n�w�����ȁA�n���[���ł̃}�O�}�̊����́A���Z�Z�Z���N�O�ɂ͂��܂��Ă��܂����B

�@�Ƃ��낪�A�n�\������オ��͂��߂��̂́A���Z�Z���N���炢�O�̒��V���i���イ�����j��������ł��B

�@�{�i�I�ɎR�����ł��Ă����̂́A��܁Z�Z���N�O����͂��܂�N�V���i�����j�ɓ����Ă���ł��B

�@����ɁA��l�I�A���ɍX�V���i���������j�����ɂȂ��Ă���́A��i�Ɨ��N���Ă��܂��B

�@���̂悤�ɁA�n�\�����N���͂��߂�̂́A�n���[���ł̑��\���^���̎��������A���Ȃ�x��Ă��邱�Ƃ����ڂ���܂��B

�@���̂悤�ȗ�́A���̑�R���ł��݂��܂��B�k�A�����J�̃��b�L�[�R����V�F���l�o�_�R���ł́A�R���������Ă�����n���\�����ł����̂͒�����ł����A���݂̂悤�ȎR�����ł����̂́A�q�}�����Ɠ����ŁA�V����̑�O�I�㔼�����l�I�ɂ����Ăł��B

�@�`�x�b�g�����̖k�����ӂ��ǂ�N�������R����k�̃`���V�����R���ł́A���\���^���͂͂邩�̂̌Ð���ɂ���܂������A���݂̂悤�Ȏ��Z�Z�Z���[�g���ɂ�������R�����������n�`�^���͒��V���ɓ����Ă���̂��Ƃł��B

�@���\���^���łł��������n�k���A�A�C�\�X�^�V�[�̉��߂����ĕ��������邽�߂ɎR�����ł���A�Ƃ����A�C�\�X�^�V�[���ł��ƁA�X�J���W�i�r�A�����ŁA�X�����Ƃ���ƂƂ��ɁA�A�C�\�X�^�V�[�̉ɂ���ė��N���Ă����悤�ɁA�n�\�̐���オ��͒n�k�[���ł̉^���ɂЂ��Â��ċN����͂��ł��B

�@�������A�q�}�����R����b�L�[�R���A�e���V�����R���Ȃǂ̗�ł́A���\���^���Ƒ��n�`�^���̎���̍��͂��܂�ɂ����肷���܂��B

�@4 �R�������N���錴���̓}���g���ɂ���

top

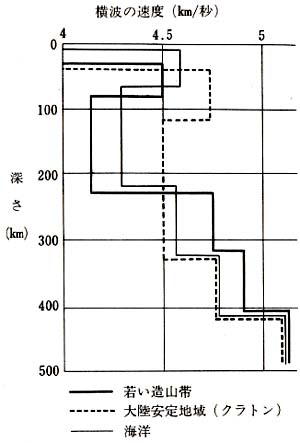

�@�n�k�g�́A�}���g���ɂ͂���ƁA�}�ɑ����Ȃ�܂��B�c�g�̏ꍇ�A�n�k�̌����⎿�w�Ŗ��b�Z�E�Z�L�����[�g���O��ł��������x���A�ŏ㕔�}���g���ɂȂ�ƁA���b�L�����[�g���ɂȂ�܂��B

�@����́A�}���g�����S��}�O�l�V�E���̑����A���x�̑傫���A�������łł��Ă��邽�߂ł��B

�@�������A�}���g���́A�G�N���W�@�C�g�Ƃ����A���w�g���͌�����Ɠ��������A���x�̂��傫�������ł��Ă���Ƃ����ӌ�������܂��B

�@�}���g�����ɂ�����n�k�g�̓`�����̌����������ނɂ�āA�}���g���ŏ㕔�ł́A�n�k�g���x����l�łȂ����Ƃ��킩���Ă��܂����i�\4�j�B

�@���Ƃ��A�k�A�����J�̃V�F���l�o�_�R����x�[�Y���E�A���h�E���C���W�n���̒n���̃}���g���ŏ㕔�ł̏c�g�̑��x�́A���ʂ����x���A���b���E���`���E��L�����[�g���ł��B

�@����́A�����̃}���g���ŏ㕔���A�ق��̂Ƃ�������_�炩���A�܂�A���x���������Ƃ������Ă��܂��B

�@����́A�ᑬ�x�w���Ƃ���܂ł������Ă��Ă��邽�߂ƍl�����܂��B

�@�t�ɁA�A�p���`�A�R���������n�ł́A���b���E��`���E�O�L�����[�g���ŁA���ʂ��������X�s�[�h�ł��B

�@���̓�̒n��́A���b�L�[�R����V�F���l�o�_�R���Ɠ����l�Z�L�����[�g���Ȃ����܁Z�L�����[�g���̌����̒n�k�������Ă��܂����A�����͂����̎R�������͂邩�ɒႭ�A��Z�Z�Z���[�g���ƈ�Z�Z�Z���[�g���ȉ���������܂���B

�@����A�x�[�Y���E�A���h�E���C���W�n���̒n�k�̌����́A������n��A�p���`�A�R���̂��̂����͂邩�ɔ����̂ł��������͓������A����ȏ゠��܂��B

�@�`�x�b�g�����ł��A�n�k�̂������̃}���g���̒n�k�g���x�́A�C���h���������x���Ƃ����Ă��܂��B

�@���̂��Ƃ́A���z�ʂ��[���Ƃ���ł͒n�k���قƂ�ǂȂ����Ƃ�����x������܂��B

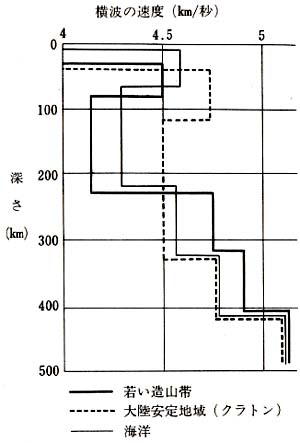

�@�܂��A�Ⴂ���R���i�R���j�ł́A��ʂɁA�ᑬ�x�w�͐Ƃ���܂ŏオ���Ă��āA�����̒n�k�g���x�͂ق��̒n��������Ȃ�x���Ȃ��Ă��邱�Ƃ��킩���Ă��܂��i�}76�j�B

�@�����������Ƃ���A�ŋ߂ł́A�A�C�\�X�^�V�[�̗͂ƂƂ��ɁA�}���g���ŏ㕔�̉��x�����ʂ��������Ȃ��i���������āA���x���������Ȃ�j���Ƃ��A�R�����ł����i���n�`�^���́j�����ł͂Ȃ����Ƃ����l�����łĂ��Ă��܂��B

�@�A�C�\�X�^�V�[���ł́A�A�C�\�X�^�V�[�̕⏞�ʂ��A�n�k�ƃ}���g���̋��E�A�܂胂�z�ʂƍl���Ă��܂����B

�@�V�����l���ł́A�⏞�ʂ͂����Ɖ��̃��\�X�t�F�A�ƃA�Z�m�X�t�F�A�̋��E�t�߂Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@�ŏ㕔�}���g���̉��x���ʏ���������Ȃ錴���Ƃ��āA�}���g�����ɏ㏸���i�}���g���E�_�C�A�s���Ƃ����܂��j���������āA���̏�̍ŏ㕔�}���g�����������߂��邽�߂��Ƃ����l��������܂����A�܂��悭�킩���Ă��܂���B |

�}76�@�Ⴂ���R�сA�嗤����n��i�N���g���j�A

�C�m�̏㕔�}���g���ł̒n�k�g�i���g�j���x�̂�����

�i�V�n�w����u��5�w�n�������̕����E���w�x

���C��w�o�ʼn�A1977�ɂ��j

|

�@5 ����č����Ȃ����q�}�����R��

top

�@�C�M���X�̒n���w�҂k�E�q�E�E�F�W���[�́A���O�O�N�̃G�x���X�g�o�R���ɎQ�����A����܂����̔����Z���[�g���܂œo��܂����B

�@�����A�l�p�[���͊O���l�̓������֎~���Ă��܂����̂ŁA�G�x���X�g�o�R�͖k�̃`�x�b�g������ł����B

�@�ނ́A�c�@���|���v���`����̗�������A�q�}�����R�����`�x�b�g�����ɂ���ׂāA��i�ƍ����Ȃ��Ă���̂́A�q�}�����R�����`�x�b�g���������������N�H���ꂽ���߂ɁA���̃A�C�\�X�^�V�[�ɂ���ė��N�������ʂł���A�ƍl���܂����B

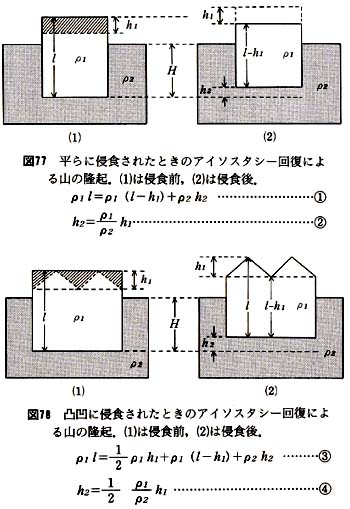

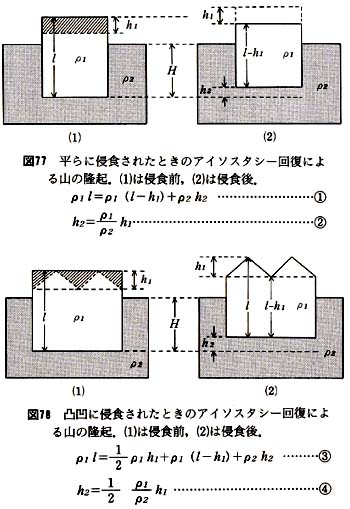

�@���܁A���x��1�A����1�L�����[�g�������w���A���傫�����x��2������w�ɕ�����ł���悤�ȍ������l���܂��i�}77�j�B

�@���̒n�\���N�H��p�ɂ���Ĉ�l��h1�L�����[�g�����ꂽ�Ƃ��܂��B

�@��������ƃA�C�\�X�^�V�[�̉ɂ���Čy���Ȃ��������������������Ă��܂��B���̗��N����h2�L�����[�g���Ƃ��܂��B

�@�N�H�O�i1�j���N�H��i2�j���A�C�\�X�^�V�[���������Ă���Ƃ��܂��ƁA�[���g�L�����[�g���ł̈����i�[���g�L�����[�g�������̕����̏d���j�͓������͂��ł��B

�@���������āA�ʐς����Ƃ���ƁA���@�����藧���Ah2�͎��A�̂悤�ɂȂ�܂��B

�@���܁A�㕔�̖��x�����ꗧ���Z���`���[�g���������E�Z�O�����A�����̖��x��2���ꗧ���Z���`���[�g��������O�E�l�O�����A���ꂽ���������Z�Z�Z���[�g���Ƃ���ƁA���N��h2�͖Z�܃��[�g���ɂȂ�܂��B

�@�܂�A�n�\�̊����Z�Z�Z���[�g���N�H����Ă��A�n�\�ʂ��Ⴍ�Ȃ�͓̂�O�܃��[�g���i��Z�Z�Z���[�g���|���Z�܃��[�g������O�܃��[�g���j�����ł��B

�@�Ƃ���ŁA�`�x�b�g�����́A�܁Z�Z�Z���[�g���O��̂�邭�N�������n�`�ł�����A��l�ɐN�H����āA�`�x�b�g�ʂ��c�����ƍl���Ă��悢��������܂��A�q�}�����R���̏ꍇ�͂��������܂���B�}8�i��́j��������x�݂Ă��������B

�@���̐}�́A�l�p�[������u�[�^���ɂ����ẮA���q�}�����т̎�Ő����A�����ɁA�R���ƕ��s�ɂ������n�`�f�ʐ}�ł��B

�@�q�}�������k�ɉ��f���ė����삪�[���J�������Ă���̂��킩��܂��B

�@�x���K���p���炭�郂���X�[���̓q�}�����ɂ������āA�J�����~�点��̂ŁA�q�}�����̐N�H��p�́A�`�x�b�g�����ł̐N�H�Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قnj������A���̂悤�Ȃ̂�����^�̐[���J�����݂܂��B

�@���̏ꍇ�̃��f���́A�}78�̂悤�ɂȂ�܂��B |

|

�@�����ł��A�N�H�O�i1�j�ƐN�H��i2�j�ŃA�C�\�X�^�V�[�����藧���Ă���Ƃ��܂��ƁA���B�����藧���Ah2�͎��C�̂悤�ɂȂ�܂��B

�@��1�A��2�Ah1��O�Ɠ����Ƃ��܂��ƁAh2�͑O�̔����A��O���[�g���ɂȂ�܂��B

�@�����ŁA���ӂ��Ăق����̂́A�N�H��i2�j�̐}�ł킩��悤�ɁA�[��h1�̒J�������܂�Ă��A�R�̒��㕔�͂قƂ�ǐN�H����Ȃ��ŁA���Ƃ̂܂܂ł�����A���ʂƂ��āA�R���͋t�ɎO���[�g�������Ȃ�Ƃ������Ƃł��B

�@�N�H����āA�R���Ⴍ�Ȃ邩�Ǝv������A�t�ɍ����Ȃ�Ƃ����̂͂������낢�ł��ˁB

�@�q�}�����R�����`�y�b��nj��̓쉏�ň�i�ƍ����Ȃ��Ă�����A���\���N�O����㏸���x���}�ɑ����Ȃ��Ă������R�̂ЂƂ́A�q�}�����\�`�x�b�g�n�悪������x�����Ȃ�ƁA�����X�[���̉e���ɂ���āA���ɓ쉏�̃q�}�������������N�H����A�[���J�����܂�āA�A�C�\�X�^�V�[�̉ɂ���āA�R�������t�ɍ����Ȃ������Ƃɂ���̂�������܂���B

�@6 �q�}�����R���Ɠ��{�� top

�@���̖{�̂͂��߂ɁA�q�}�����R���̓�̋^��Ƃ��āA�u�Ȃ����E�ꍂ���Ȃ����̂��v�A�u�Ȃ��`�x�b�g�����̓�[���ӂ��ǂ��Ĉ�i�ƍ����Ȃ��Ă���̂��v�������܂����B

�@�R���������Ȃ����������l���Ă݂�ƁA�u�Ȃ��R���̗��N�͖k����͂��܂�A��ֈڂ��Ă����̂��v�Ƃ����^�₪�łĂ��܂����B

�@����܂ł��̖{��ǂ�ł����������݂Ȃ���ɂ́A�����̋^��̓����͂����킩�������ƂƎv���܂��B

�@�����ŁA���܂܂ł��b���Ă������Ƃ��܂Ƃ߂āA���������ǃq�}�����̐������������ǂ��Ă݂܂��傤�B

�@�q�}�����R���������Ă��邨���Ȓn�w���́A�����N�ȏ�̂̐�J���u���A���ォ�璆����ɂ����Ăł������̂ł��B

�@�������A�R�����ł����̂͂����ƐV�����ł����Ƃł��B

�@�Â�����ɂ��A���R�����ł����̂ł��傤���A���݂̃q�}�����R���̂͂��܂�́A�e�[�`�X�C�����ł������Ƃ́A�܂��Ⴍ���₩�ȏ�������̒n�`����������ł��B

�@����́A���܂���O�Z�Z�Z���N�O�Ȃ�����Z�Z�Z���N�O�̂���ł��B

�@�������A�����悤�ɒႢ�������ł������`�x�b�g�̒n���[���ł́A�����ƑO����A��ʂ̃}�O�}�̊�����ϐ���p�A���ȉ^���A�Տ�f�w�^���Ȃǂ�����܂����B

�@���̂��߁A�n�k�������Ȃ�A�A�C�\�X�^�V�[�̗̉͂ɂ���č����Ȃ����܂����B

�@�C���h���嗤�ƃ��[���V�A�嗤�̋��E���ǂ����A�܂�A�C���h���嗤���k�ւǂ��܂ōL�����Ă������Ƃ������͂���܂����A���̒n���[���ł̊����̌����́A�e�[�`�X�C�̊C�m�n�k�����[���V�A�嗤�̉��ɂ����荞���Ƃɂ���܂��B

�@�q�}�����ł́A�C���h���嗤���k�։������鈳�k�͂ɂ���āA�e�[�`�X�C�͐ϕ������Ȃ��A�����Ȃ�܂����B

�@�܂��A�傫�ȏՏ�f�w�^�����A�C���_�X�E�c�@���|�сA�咆���Տ�f�w�сA�勫�E�f�w�A�q�}�����O���Տ�f�w�Ɠ�ֈڂ�ɂ��������āA���N�^���͓�ւ����ł����܂����B

�@���̃q�}�����R���̐���オ��ɂ́A�Տ�f�w�ɂ��n�w���w�̌J��Ԃ��ɂ���Č����Ȃ����n�k�̕��͂̂ق��ɁA�d���C���h���嗤�v���[�g�̋����i�e���j���͂��炢�Ă��܂����B

�@�q�}�����R����`�x�b�g�����̗��N�́A��܁Z�Z���N�O�̑N�V���ɓ�����������}�ɂȂ�A���ɁA�q�}�����R���́A���\���N�O�̍X�V�������ɂȂ�ƁA���������������N����悤�ɂȂ�܂����B

�@����ɂ́A�A�C�\�X�^�V�[�̗͂�C���h���嗤���k�։�������͂̂ق��ɁA�}���g�������ł̏㏸���^���i�}���g���E�_�C�A�r���j�Ȃǂɂ��ŏ㕔�}���g���̕ω��i�ᑬ�x�w�̏㏸�Ɗg��Ȃǁj���W���Ă����ƍl�����܂��B

�@���N�ɂ���āA��Ζʂł̉J�ʂ͑����Ȃ�A�N�H�ʂ͑傫���Ȃ�܂��B

�@���̌��ʁA�A�C�\�X�^�V�[�̗͂ɂ���āA�`�x�b�g�������ӂ��ǂ��āA�q�}�����R������i�Ə㏸���܂��B

�@���̗��N�͍~�J�ʂ�����ɑ��傳���A�R���͂܂��܂��������܂��B

�@���̂悤�ɂ��āA���E�ō��̎R���q�}�������ł����ƍl�����܂��B

�@���łɂ��킩��̂悤�ɁA��R�����`��������{�I�����̂ЂƂ́A�����n�k���ł��邱�Ƃł��B

�@�����n�k���ł��錴���Ƃ��ẮA�傫���݂�ƁA�����܂��B

�@�ЂƂ̓q�}�����R���ɑ�\�����悤�ȑ嗤�Ƒ嗤���Փ˂��āA�Տ�f�w�����ȉ^���A�}�O�}�����ɂ���Ēn�k�������Ȃ�A�Փ˃^�C�v�ł��B

�@���̃^�C�v�̎R���̓q�}�����R���A�A���v�X�R���A�E�����R���A�e���V�����R���̂悤�ɁA�嗤�̓����ɂ݂�����̂ł��B

�@�����ЂƂ́A�C�m�v���[�g���ق��̃v���[�g�̉��ɂ����荞��ŁA�����ȃ}�O�}������������A��ʂ̉ΐ��₪�ł�����A�n�w�����Ȃ����肵�āA�����n�k���ł���A�����荞�݃^�C�v�ł��B

�@���̗�Ƃ��ẮA�A���f�X�R����V�F�o�l�o�_�R���̂悤�ȑ嗤���ӂɂ���R����A���{�̂悤�ȓ��ʂ�����܂��B

�@���{�́A���[���V�A�嗤�̓��̂ӂ��ɂ��т����R���Ƃ݂邱�Ƃ��ł��܂����A�q�}�����R���Ƃ��낢��ȓ_�Ŏ��Ă��܂��B

�@���{�̏ꍇ�ɂ́A�����m�̒����Ƃ���ƁA�Ƃ��ɍ��x�͐��烁�[�g���ȏ゠��A�ʏ�����Ă��܂��B

�@�ʂ̑O�ʂɂ́A���ꂼ�ꈟ�q�}�����сA���{�C�a�Ƃ������~�т�����A�w��ɂ̓`�x�b�g�����A���{�C�Ƃ������n������܂��B

�@�R���̏㏸�ɂ��Ă������Ƃ��낪����������܂��B

�@���{�̒n�k�̌����͓�܃L�����[�g���Ȃ����O�܃L�����[�g������A�n�k�̂��ɂ͍����Ƃ����܂��B

�@���{�̉��̍ŏ㕔�}���g���ɂ�����n�k�g�i�c�g�j�̑��x�͖��b���E�܃L�����[�g�����玵�E��L�����[�g���ŁA�ʏ�̍ŏ㕔�}���g���ɂ���ׂ�ƁA���Ȃ�x���ł�����A���{�̎O�Z�Z�Z���[�g���Ƃ��������͍ŏ㕔�}���g���̑��x���x�����ƂɊW�����邩������܂���B

�@�܂��A���{�ł��A�q�}�����R���Ɠ����悤�ɁA���\���^���Ƒ��n�`�^���̎��������Ȃ肸��Ă��邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B

�@���{�ł͐V��O�I�E���V���ɁA�O���[���E�^�t�ϓ��Ƃ���C��ΎR�����𒆐S�Ƃ������\���^��������܂����B

�@���̌�A�N�V������X�V���ɂ����āA�u���b�N�i�n��j��̏��~�^���i���n�`�^���j������A���{�̌��݂̒n�`���ł��܂����B

�@���ʕϓ��i���邢�͘Z�b�ϓ��j�Ƃ��邱�̒n�k�ϓ��̌����Ƃ��āA���{�̉��ɂ����荞��ł��鑾���m�v���[�g�ɂ�铌�������̈��k�͂��l������ƁA�㕔�}���g���ɂ�������[���ł̕ϓ����l�����������܂��B

�@���{�̂悤�ɑ傫�������������ʂȂǂ��ӂ��ށA�����̎Ⴂ���R�тɂ݂���A��l�I�ɓ����Ă���̋}���ȎR�������́A�ŏ㕔�}���g���̕ω��ƊW�����邩������܂���B

�@�܂�A��l�I�ɓ����Ă���A�Ȃɂ��̌����i�}���g���E�_�C�A�s����v���[�g�̂����荞�݂Ȃǁj�Œᑬ�x�w�������Ȃ��āA�Ƃ���܂Ŋg�債�A�ᑬ�x�w�܂ł��ӂ��߂��A�C�\�X�^�V�[�̗͂�}���g���̏㏸���̗͂Œn�\������オ��A�R�����ł����̂��ƍl�����܂��B

�@���ʂ�嗤���ӂ̎R���̂悤�ȁA�����荞�݃^�C�v�̎R���ł́A�C�m�v���[�g�̂����荞�݂ɂ��ŏ㕔�}���g���̕ω����l�����܂��B

�@�������A�������ɂ���q�}�����R����`�x�b�g�����A�e���V�����R���Ȃǂ̂悤�ȏՓ˃^�C�v�̎R���ł́A�v���[�g�̑�K�͂Ȃ����荞�݂͍l�����܂���B

�@���̂悤�ȑ嗤�����ɂ���R���̉��̍ŏ㕔�}���g���̕ω��́A�}���g���E�_�C�A�s���Ɍ���������Ƃ��l�����܂����A���킵�����Ƃ͂��ꂩ��̌����ۑ�ł��B

�@�\�A�̃R�������ōs���Ă���悤�Ȓ��[�w�{�[�����O���A���݁A���{���ӂ��߁A���E�e�n�Ōv�悳��Ă��܂��B�u�W�I�g���o�[�X�v��v�Ƃ����A�嗤��q�}�����R���̂悤�ȑ�R�������f����n��������l�H�n�k�A�d�͒����ɂ���āA�嗤�n�k�̒n���\���������炩�ɂ��悤�Ƃ����������A�e���̋��͂ōs���Ă��܂��B

�@�����Ȓn�k�ϑ��ɂ���āA���ƂȂ��Ă���ŏ㕔�}���g������ᑬ�x�w�ɂ����Ă̍\������ɂ��Ă̌�����������ł��܂��B

�@�܂��A�u���\�X�t�F�A�v��v�Ƃ����A���E�̒n���w�҂�n�������w�҂��͂����킹�āA�v���[�g�i���\�X�t�F�A�j�̎��Ԃ��W���I�Ɍ�������v����s���Ă��܂��B

�@�u�R���͂ǂ����Ăł���̂��v�������Ƃ悭�킩��̂��A�����������Ƃł͂Ȃ��Ǝv���܂��B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |