|

��������������������������������������������������������������������������������

Index ����@����@�O���@�l���@���@�Z��

�́@�q�}�����̒n���͂ǂ��Ȃ��Ă��邩

�@1�@�����ԑ嗤 top

�@�j���[�g���́A�����S�����痎����̂��݂āA���L���͂��v�������A�Ƃ����b�͗L���ł��B

�@�����S��������̂́A�n����̂��ׂĂ̕��̂��A���L���͂ɂ���āA�˂ɒn���̒��S�ɂނ����Ĉ��������Ă��邩��ł��B

�@����A�n����̂��ׂĂ̕��̂ɂ́A�n���̎��]�ɂ���āA���S�͂Ƃ����A����n���̂��Ƃւق��肾�����Ƃ���͂��͂��炢�Ă��܂��B

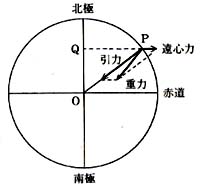

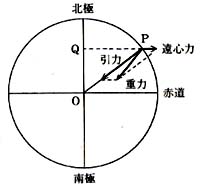

�@���L���͂��牓�S�͂��Ђ����͂��n���̏d�͂ł��i�}63�j�B

�@���S�͂́A�ԓ��ł����Ƃ��傫���A�n���̎��]���ł���k�ɓ_�Ɠ�ɓ_�ł̓[���ł��B

�@���S�͂̑傫���́A���͂ɂ���ׂ�Ƃ͂邩�ɏ������A�ԓ��ł����͂̎O�Z�Z���̈ꂵ������܂���B |

�}63�@�n���̏d��

|

�@�n���̈��͂̑傫���́A���̂̏d���i���m�ɂ͎��ʁj�ɔ�Ⴕ�A�܂��A�n���̒��S����̋����̓��ɔ���Ⴕ�܂��B

�@���������āA�����Ƃ���ł́A�d�͂͋}�ɏ������Ȃ�܂��B

�@���������ł��A�n���ɂ��镨���i��j���d���قǁA�d�͂͑傫���Ȃ�܂��B

�@�t�ɂ����A���������ɂ���ƁA���̏ꏊ�̏d�͂𑪒肷�邱�Ƃɂ���āA���̒n���ɏd���������̂��A���邢�͌y���������̂��킩�邱�ƂɂȂ�܂�

�@���܂�����l�Z�N�O�A�����C�M���X�̐��͉��ɂ������C���h�ł́A���y�̎O�p���ʂ�������ɍs���܂����B

�@�f���[�̖k�́A�q�}�����R���̂ӂ��Ƃɂ��钬�J���A�i�ƁA����Ɠ����o���i�قړ��o�����x�O�Z���j��ɂ����̒��J���A���v�[���Ƃ̊Ԃ̋����𑪗ʂ����Ƃ���A���̒l�Ɛ��̊ϑ��ɂ���Ă��������Ƃ̊ԂɁA���܈ꃁ�[�g���̍������邱�Ƃ��킩��܂����B

�@���̍��́A�O�p���ʂ̌덷�ɂ���ׂāA�͂邩�ɑ傫�Ȃ��̂ł����B

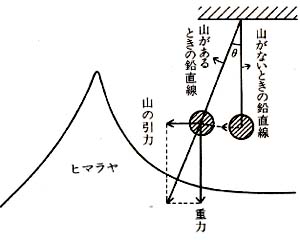

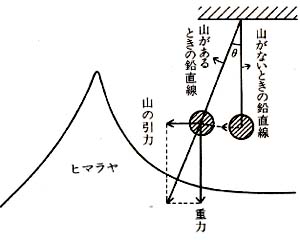

�@�����ŁA���̍��́A�q�}�����R���̈��͂ɂ���ĉ��������X���������A���ɂ��ϑ��̂ق��������������ł���ƍl�����܂����i�}64�j�B |

�}64�@�R�̈��͂ɂ�鉔�������̕ω�

|

�@�����ŁA�i�E�g�E�v���b�g�́A�q�}�����R���̈��͂��l���ɂ���āA�������̌X���̂�����v�Z�����Ƃ���A�v�Z�l�́A���ۑ��ʂ����l�����A��O�{���傫�����Ƃ��킩��܂����B

�@�q�}�����R���̈��͂Ƃ��čl�����l���傫������̂ł��B

�@�܂�A�q�}�����R���̏d���i���ʁj�́A�l���Ă��������y�����Ƃ��킩��܂����B

�@�R���̒n�\�̊�̏d���́A�������킩���Ă��܂�����A���̂��Ƃ́A�R���̒n���̊���\�z�����y�����Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B

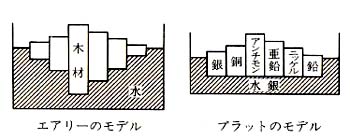

�@���̂悤�ȍl������A�R���̒n���\���Ƃ��ē�̃��f����������܂����B

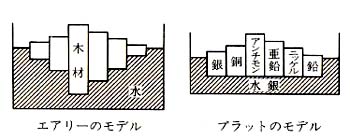

�@�G�A���[�̃��f���ƃv���b�g�̃��f���ł��i�}65�j�B

�@�f�E�a�E�G�A���[�́A�����̂������̃u���b�N�����ɕ�����ł���悤�ɁA���x�̓����������A���x�̂��傫�������ɕ�����ł���ƍl���܂����B

�@���������āA���ʂ��獂���ƂтłĂ���u���b�N�قǐ����[���܂Œ��݂���ŁA�肠���Ă��܂��B

�@����A�i�E�g�E�v���b�g�́A���������قnjy�������łł��Ă��āA��݂͂�Ȃ�����Ă���ƍl���܂����B |

�}65�@�A�C�\�X�^�V�[�̃G�A���[�E���f���ƃv���b�g�E���f��

|

�@������ɂ��Ă��A����[���̂Ƃ���ł́A���̏㕔�̌`�ɊW�Ȃ��ɁA���͈͂��ŁA���̏�ɂ��镨���S�̂̏d���͈��ł���킯�ł��B

�@���̂悤�ȍl�������A�A�C�\�X�^�V�[�����i�n�k�ύt�����j�Ƃ����A�������̊�ΑS�̂̏d�����������ʂ�⏞�ʂƂ����܂��B

�@���̌�A���E���̗��n��C�ŁA�d�͂�n�k�g�̒����������ނɂ�āA�L���͈͂ł́A�u�R���������Ă����́A���傫�Ȗ��x���������[���̊�̏�ɕ����Ă���v�A�u�R������������قǁA���̍������͐[���v�Ƃ����G�A���[�E���f���̃A�C�\�X�^�V�[�����藧���Ă��邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B

�@�܂��A���n�ł̕⏞�ʂ̐[���́A��̎O�Z�`�l�Z�L�����[�g�����Ƃ������Ƃ��킩��܂����B

�@2 �n�k�ƃ}���g�� top

�@�āA���S������ŁA�X�̐l�����Z�i�������j���{���{���������āA�u����͂��܂���v�Ƃ����Ă���̂��������Ƃ�����܂��ˁB�@����͐��Z�̉��i�U���j�ŁA���g�����n�ōd�����A�n��ď_�炩���Ȃ��Ă��邩�A���f���Ă���̂ł��B

�@����Ɠ��������ŁA�n���̓����\�����n�k�̐U���̓`�����Ő���ł����̂ł��B

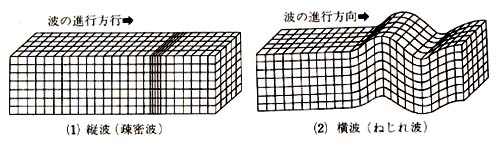

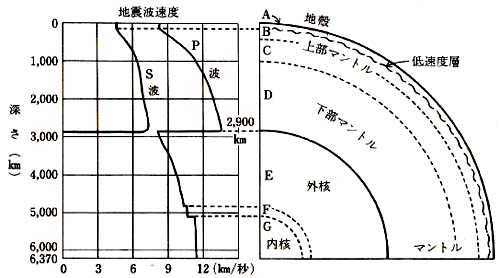

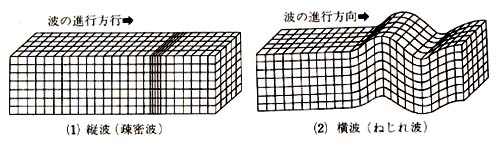

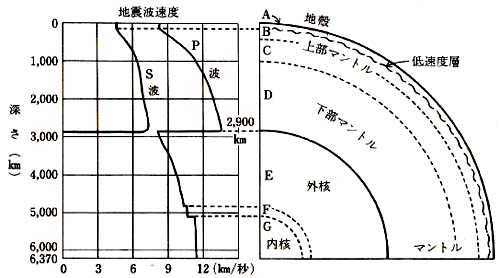

�@�n�k�̐U���̓`�����ɂ͓����܂��B�c�g�Ɖ��g�ł��B

�@�c�g�i�a���g�Ƃ������܂��j�̐U�������́A�g�̐i�s�����Ɠ����ł��i�}66�́i1�j�j�B

�@���g�i�˂���g�Ƃ������܂��j�͔g�̐i�s�����ƒ��p�̕����ɐU�����Đi�݂܂��i�}66�̇A�j�B |

�}66�@�n�k�g��2��ނ̓`��肩��

|

�@�c�g�́A���b��Z�L�����[�g���̑����ő嗤����`���܂����A���g�͂�������x���A�c�g�̑����̖�Z�Z�p�[�Z���g�̑����œ`���܂��B

�@�����I�̂͂��߁A���[�S�X���r�A�̒n�������w�҂`�E���z���r�`�b�`�́A�n���[���̂���ʂ����ɂ��Ă��̏�Ɖ��ƂŁA�n�k�g�̑��x�����������Ƃ����������܂����B

�@���̖ʂ́A�ނ̖����Ƃ��āA���z���r�`�b�`�s�A�����i�����ă��z�ʁj�Ƃ��Ă��܂��B

�@���z�ʂ����ɂ��ď��n�k�A�����}���g���Ƃ�т܂��B

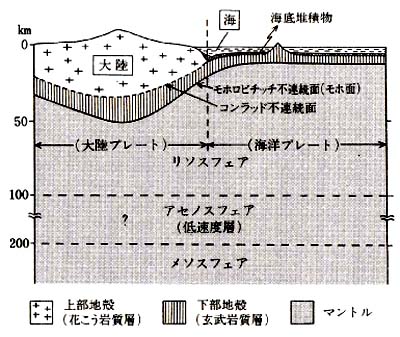

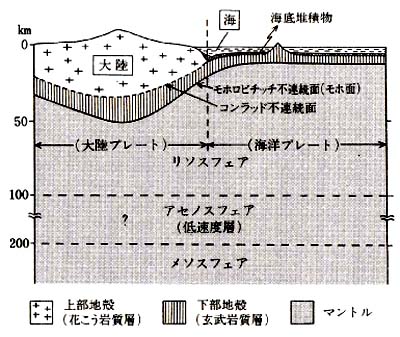

�@�嗤�n��ł́A�n�k�͂���ɁA�㕔�n�k�Ɖ����n�k�ɂ킩��A���̋��E�́A��͂�A�����҂̖����Ƃ��āA�R�����b�h�s�A�����i�����ăR�����b�h�ʁj�Ƃ��Ă��܂��i�}67�j�B

�@�A�C�\�X�^�V�[�����藧���Ă�����i�⏞�ʁj�̐[���́A�嗤�ł́A�O�Z�`�l�Z�L�����[�g���ł���Ƃ܂��ɂׂ̂܂������A�����������ނƂƂ��ɁA���̕⏞�ʂ����z�ʂł��邱�Ƃ��͂����肵�Ă��܂����B

�@�嗤�n��̏㕔�n�k�́A�n�\��Ƃ���ł́A�~�b�h�����h�͐ϕ���e�[�`�X�͐ϕ��Ȃǂ̂悤�Ȃ��낢��ȑ͐ϊ�A�q�}�����Ж���Ȃǂ̕ϐ���A�ԛ��₩��Ȃ�A�[���Ȃ�ƁA�ϐ����ԛ���Ȃǂ̐[���₪�����Ȃ�܂��B |

�}67�@�嗤�ƊC�m�̒n���\��

|

�@�㕔�n�k�́A���ϓI�ȉ��w�g����n�k�g���x���ԛ���Ɏ��Ă���̂ŁA�ԛ��⎿�w�Ƃ������܂��B�����n�k�́A���낢��Ȑ[�����ϐ��x�̍����ϐ��₩��ł��Ă���ƍl�����Ă��܂����A�n�k�g��d�͂ɂ������鐫����������Ɏ��Ă���̂ŁA�����⎿�w�Ƃ������܂��B

�@�C�ɂ́A���烁�[�g���̌����̊C��������܂�����A�A�C�\�X�^�V�[��������l����ƁA�C�̉��̒n�k�͂������A���x�̂��傫���}���g�����Ƃ���܂ł��Ă���͂��ł��B�n�k�g�̌����ɂ��ƁA���̂Ƃ���ŁA�C�m�n��̒n�k�ɂ͉ԛ��⎿�w�͂Ȃ��A�����⎿�w�݂̂���Ȃ�A���̌����͌܁`���L�����[�g����������܂����i�}67�j�B

�@�}���g���́A�������Ƃ������x�̑傫����łł��Ă���A�[�����Z�Z�L�����[�g���܂łł��B

�@�Ƃ���ŁA�u�R������������قǁA���̉��̒n�k�͌����A�܂�A�R�̍������������w�[���܂ł������Ă���v�Ƃ���ƁA���̉����w�́A�R�̍������ɂ���ׂď_�炩���i�S�����������j�ƍl����������܂���B

�@�����A�\���d���̂ł�����A���̂������i�e���j�ŎR���x���邱�Ƃ��ł��A�A�C�\�X�^�V�[�͐��藧���Ȃ��͂��ł��B

�@�������A���ۂɂ́A�����w�͎R�������Ă���n�k�ɂ���ׂď_�炩���̂ŁA�R�̏d���i�R�̍����j�ɉ����āA�R�̍������͒��݂���ł���̂ł��B

�@�����ł��������w�Ƃ́A���łɂׂ̂��}���g���̂��Ƃł��B

�@�n�����\�L�����[�g���̂Ƃ���̊���_�炩���Ƃ����͕̂s�v�c�ł��ˁB

�@�q�}�����̍��R�ɂ͂�������̕X�͂�����܂��B�X�͂͗���Ă��܂��B

�@���̑��x�͒x���A�N�ɐ��\���[�g�����炢�ł��B

�@�������A�X�͍d���A���ȂÂ��ł������Ɗ���܂��B

�@�X�͍d���ő̂ł����A�����Ԃɂ́A�X�͂ɂ݂���悤�ɗ������܂��B

�@���̂悤�ɁA�d������ǂ��A���Ԃ�������Ə_�炩���ӂ�܂����������������A�S�e���̂Ƃ����܂��B

�@�A�X�t�@���g�����̗�ł��B

�@���H�ܑ̕��Ɏg���Ă��邱�Ƃł킩��悤�ɁA�A�X�t�@���g�͍d�������ł��B

�@�������A���̏�ɕ���u���Ă����ƁA����قǏd���Ȃ����̂ł��A�����Ԃɂ́A�������߂荞��ł��܂��܂��B

�@�n�����A�S�̂Ƃ��Ă݂�ƁA�S�e���̂ł��B

�@�n���͐^��ۂłȂ��A�ԓ������ɂ������c�`�����Ă��܂��B

�@����͉��S�͂��͂��炢�āA���̕������������ԓ������֗������Ă��邩��ł��B

�@�k���[���b�p�A�o���g�C�̃{�X�j�A�p�𒆐S�Ƃ����X�J���W�i�r�A�n���ł́A�ߋ��ꖜ�N�ԂɁA�O�Z�Z���[�g�������N���A���݂��A���S������N�Ɉ�Z���`���[�g���̊����ŗ��N���Â��Ă��܂��i�}68�j�B

�@���̂������т́A�ܖ��N�O����ꖜ�N�O�̍Ō�̕X���i�E�����X���j�ɂ́A�L��ȑ嗤�X���i�X���j�ł������Ă��܂����B

�@�������A�ꖜ�N�O�ɂ͂��܂�g������X���̖K��ƂƂ��ɁA�X�͂Ƃ��͂��߁A�Ƃ��Čy���Ȃ����������A��n�͗��N���Ă����̂ł��B

�@����́A�d���n�k���o�l�̂悤�ɂЂ�����ŕX���������Ă�������ǂ��A�X���Ƃ������ƁA�o�l�����ǂ�悤�ɗ��N�����Ƃ��l�����܂��B

�@�������A���̂悤�ȍl���ł��ƁA���ꂾ���̗��N�������邽�߂ɂ́A�Z�Z�Z�Z�`���Z�Z�Z���[�g���̌����̕X���K�v�ɂȂ�܂��B

�@����́A�ق��̏؋�����̕X�̌����Ƃ����܂���B

�@����ɂ������āA�X�̂������̂��߂ɁA�_�炩���}���g���ɂ߂荞��ł����n�k���A�X���Ƃ���ƂƂ��ɕ����������āA���Ƃɂ��ǂ����ƍl����ق����A���ۂƂ������Ƃ��킩��܂����B

�@���̂悤�ɁA�n�k���}���g�����S�肯�����ő��i�S�e���́j�ł��B

�@�������A���̔S�肯�͔��ɑ傫���A�}���g���̏ꍇ�́A���A���̈�Z�Z�Z���{�ł��B |

�}68�@�X�J���W�i�r�A�����̗��N�^��

(�o�E�V���~�b�g�\�g�[�����A1972�ɂ��)�B

��1���N�O���猻�݂܂ł̗��N��(�P�ʂ̓��[�g��)

|

�@�}���g���́A�����Ԃɂ͗������܂�����A���̒��őΗ�����������A����ɂ�āA���̏�̑嗤���ӂ��n�k�����֓����Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��킯�ł��B

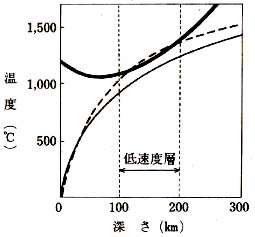

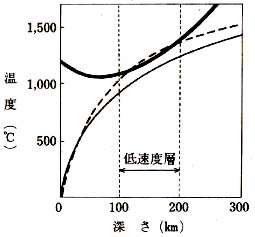

�@�n���̉��x�i�n���j�́A�[���ƂƂ��ɍ����Ȃ�܂��B

�@���̊����́A���ʂ̑嗤�n�k�ł́A��L�����[�g���[���Ȃ邲�Ƃɖ�ێ��O�Z�x�ł��B

�@�����A���̊����Œn�����������Ă����Ƃ���ƁA�嗤���̃��z�ʂ�����ł́A��Z�Z�Z�x�ȏ�ɂȂ�A���̂�����̊�͗n�������͂��ł��B

�@�������A���ۂɂ́A���܂�n���Ă��܂���B�Ȃ��Ȃ�A�[���Ȃ�ɂ�āA�n���̏㏸���͏������Ȃ邩��ł��B

�@�n�\����}���g���㕔�ɂ����Ă̒n���̕��z�͐}69�ׂ̍������Ɠ_���̂悤�ɂȂ�܂��B

�@����A��́A�n�\�������ł́A���Z�Z�`���Z�Z�x�ŗn�������܂����A���̗n���鉷�x�i�Z�_�j�͈�ʂɁA�[���ƂƂ��ɍ����Ȃ�܂��B

�@���̂��߁A�}68�ɂ݂�悤�ɁA�[���ɂ���̗Z�_�̕ω��Ȑ��ƒn�������̒n���Ȑ��́A��Z�Z�L�����[�g�������Z�Z�L�����[�g���̐[���Őڂ��Ă��܂��B |

�}69�@�n�k�Ə㕔�}���g���̒n���Ȑ�

�i�ׂ������͑嗤�n��A�_���͊C�m�n��j

�Ɛ[���ɂ���i�������j��

�Z�_�̕ω��Ȑ��i���������j�B

|

�@�܂�A�C�m�n��̂��̐[���ł́A��̈ꕔ�͗n�������Ă���̂ł��B

�@��Z�Z�L�����[�g�������Ƃ���ł́A��̓J�`�J�`�ɍd���̂ł����A��Z�Z�L�����[�g�������Z�Z�L�����[�g���̂Ƃ���ł́A���S�ɗn���Ă͂��Ȃ��܂ł��A���Ȃ�_�炩���Ȃ��Ă�����̂Ɨ\�z�ł��܂��B

�@�_�炩���Ƃ���ł́A�n�k�g�͋z�������̂ŁA�n�k�g���x�͒x���Ȃ�܂��B

�@�t�͉̂��g��`���܂���̂ŁA���g�͓��ɒx���Ȃ�܂��B

�@�㕔�}���g���́A�[����Z�Z�L�����[�g�������Z�Z�L�����[�g���̂��̕�����ᑬ�x�w�Ƃ����܂��B

�@��Z�Z�L�����[�g�������[���Ƃ���ł́A�Ăэd���Ȃ�A�n�k�g�͑����Ȃ�܂��B

�@���Z�Z�L�����[�g�����[���Ȃ�ƁA�c�g�̑��x�͋}�ɏ������Ȃ�A�������A���g�͓`���Ȃ��Ȃ�܂��i�}70�j�B

�@���̂��߁A���̕����i�O�j�j�͗n�����S�ƃj�b�P���łł��Ă���ƍl�����Ă��܂��B |

�}70�@�n���̓����\���ƒn�k�g���x�̕��z�i�`�E�z�[���Y�A 1965�ɂ��j

|

�@�ŋ߂ł́A�n�k����㕔�}���g���ɂ����Ă̍\�����A�ᑬ�x�w�����E�ɁA���̂悤�ɂ킯�Ă��܂��i�}67�j�B

�@�������Z�Z�L�����[�g���̏_�炩���ᑬ�x�w���A�Z�m�X�t�F�A�Ƃ����A���̏�́A�d���ŏ㕔�}���g���ƒn�k�����킹�āA���\�X�t�F�A�Ƃ�т܂��B

�@���\�X�t�F�A�͍d���Ĕ̂悤�Ȃ̂ŁA�v���[�g�Ƃ������܂��B

�@�嗤�n�k�̂���v���[�g���嗤�v���[�g�A�����⎿�w�݂̂���Ȃ�C�m�n�k�̂���v���[�g���C�m�v���[�g�ł��B

�@�v���[�g�̌����́A�嗤���C�m�����Z�`��Z�Z�L�����[�g���Ƃ����Ă��܂��B�A�Z�m�X�t�F�A�̉��́A�d���}���g���ŁA���\�X�t�F�A�Ƃ����܂��B

�@�v���[�g�E�e�N�g�j�N�X���ł́A�d�����\�X�t�F�A�i�嗤�v���[�g��C�m�v���[�g�j���_�炩���A�Z�m�X�t�F�A�̏���ړ�����ƍl����̂ł��B

�@���̂悤�Ȓn���̓����\���́A�n�k�g��d�͂̌������琄�肵�����̂ł��B

�@�������A�n�k�g��d�͂���́A�n���ɂ����̕����i�d����d���ȂǁA���̂̐����j�͂킩��܂����A��̎�ނ͂킩��܂���B

�@�����n�k�������⎿�w�Ƃ����Ă���̂��A������������łł��Ă��邩��ł͂Ȃ��A���̕�����������̂悤�ȉ��w�g��������Ɏ��Ă��邩��ł��B

�@�[���̊�̎�ނ�m�邽�߂ɂ́A�[���{�[�����O�����邩�A�ΎR���Ő[�������іނ��Ă�����ׂ�K�v������܂��B

�@�\�r�G�g�̃R�������ł́A�[����܃L�����[�g���̃{�[�����O���i�s���ŁA���݁A���L�����[�g���܂Ō@���Ă��܂��B

�@�{�[�����O�܂��̒n�k�g�ɂ�钲���ł́A�L�����[�g���̂Ƃ���ɁA�ԛ��⎿�w���猺���⎿�w�ɂ����R�����b�h�ʂ��\�z����܂����B

�@�������A���ۂɌ@���Ă݂�ƁA���̂�����́A��J���u���A����̑͐ϊ�Ɖԛ��⎿�̕ϐ���̋��ŁA�[�����L�����[�g���ɂȂ��Ă��܂��Ж����~�O�}�^�C�g�Ȃljԛ��⎿�̑w�ł��邱�Ƃ��킩��܂����B

�@���܁A���E�̊e�n�Ő[���{�[�����O���v�悳��Ă��܂��B

�@�n���[���̊���A���ۂɁA��ɂƂ��Č��邱�Ƃ��ł�������A���������͂Ȃ��ł��傤�B

�@3 �q�}�����E�`�y�b�g�̒n���\�� top

|

�}71�@���E�̐n�k�i�[��0�`100km�j�̕��z{1961�`1967�N) (M�E�o���U���M��J�E�h���}���A1969�ɂ��j

�����̃��N���̓A�W�A�������̐[���n�k�i�[��100�`200km�j�̕��z

|

�@���{�t�߂́A���E�ł��A�����Ƃ��n�k�̑����n��̂ЂƂł��B

�@�n�k�͒n���̂ǂ��ɂł���������A�Ƃ����킯�ł͂���܂���B

�@�n�k�̂�����ꏊ�͂��Ȃ�����Ă��āA�O���ɂ́A�n�k�ɂ��������Ƃ��Ȃ��Ƃ����l�������������܂��B

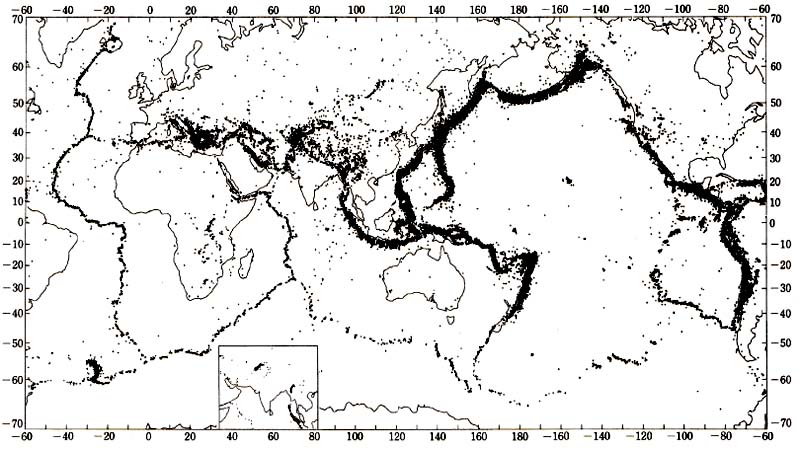

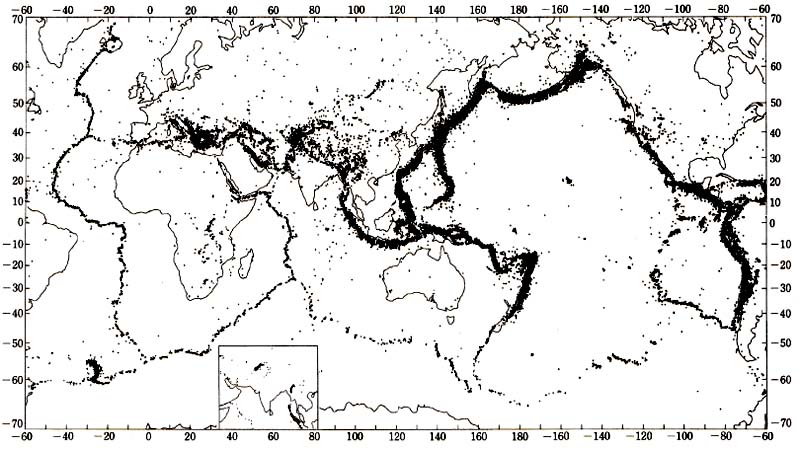

�@�n����̒n�k�т̕��z�́A�܂��ɂ��b�����ϓ��тɂ悭��v���Ă��܂��i�}71�j�B

�@�����m��吼�m�A�C���h�m�̂Ȃ��ɁA���̂��܂��т������Ă���̂͒����C���i�����ꂢ�j�ɉ����n�k�тł��B

�@�����Ƃ��n�k�̑����̂́A�����m���Ƃ�܂����i����j�����m�n�k�тł��B

�@�C���h�l�V�A����}���C�����A�q�}�������Ƃ����āA�n���C�ɂʂ���n�k�т�����܂��B

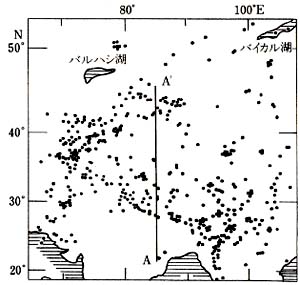

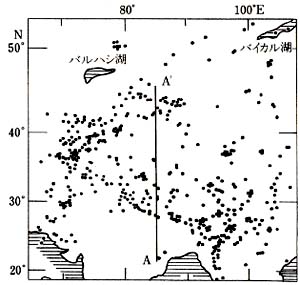

�@�k�A�����J��q�}�����E�`�y�b�g�n��ł̒n�k�̕��z���݂�ƁA�����ɂ������U����āA�L�����Ă������������܂��B

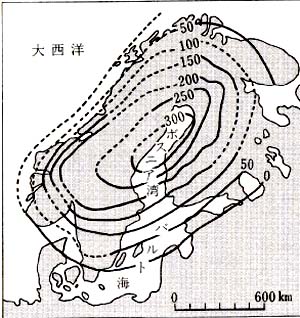

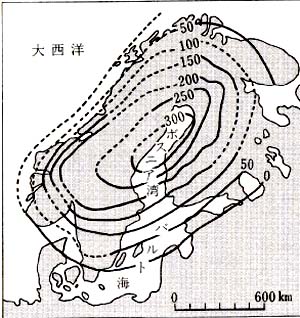

�@���ɁA�q�}�����E�`�y�b�g�n��ł́A�قۃq�}�����R���̓쉏���覂Ƃ��āA�k�̓o�C�J��������܂ŁA�Ђ낢�͈͂ɔ������Ă��܂��B

�@�q�}�����E�`�y�b�g�n��Ŕ�������n�k�̂����ЂƂ̓����́A�u���}�v�g����ƃC���_�X�삪�傫�������ς��铌����̑���ȕ��t�߂ł݂���A�����̐[���n�k�i�[���i����ςj�n�k�j���̂����ƁA�قƂ�ǂ����Z�L�����[�g�����Ƃ���ł�������i����ςj�n�k�ł���Ƃ������Ƃł��B

�@���ʂȂǁA�C�m�v���[�g�������荞��ł���Ƃ���ł́A�Ƃ��ɘZ�Z�Z�L�����[�g���ɂ���Ԑ[���n�k���������ƂƑΏƓI�ł��B

�@�V���Ȃǂł悭����n�k�Ƃ������^�i������������j�n�k�Ƃ������t���݂����܂����A�ӂ��A����n�k�Ƃ����̂́A�v���[�g�̂����荞�݂ɊW���āA��r�I�[���Ƃ���ɔ�������n�k�̂��Ƃ������̂ł��B

�@����ɂ������āA�����^�n�k�͓������̐Ƃ���Ŕ������܂��B

�@�����^�n�k�͒n�k�G�l���M�[�͏������̂ł����A�Ƃ���Ŕ������邽�߁A�G�l���M�[�̂��ɂ́A��Q���傫���Ȃ�܂��B

�@�q�}�����E�`�y�b�g�n��̒n�k�͐����^�ł����A����G�l���M�[������n�k���A���Ƀq�}�����R���̓쉏�ɂ����āA�Ƃ��ǂ��������܂��B

�@�l�p�[�����A�ߋ��ɁA�傫�Ȕ�Q�����x�������ނ�܂����B

�@���Ɉꔪ�O�O�N�̑�n�k��A���O�l�N�̃r�n�[���E�l�p�[����n�k�̂Ƃ��́A�����K�Â���̌�����������s�̃J�g�}���Y�́A�傫�ȑŌ����������Ƃ������Ƃł��B

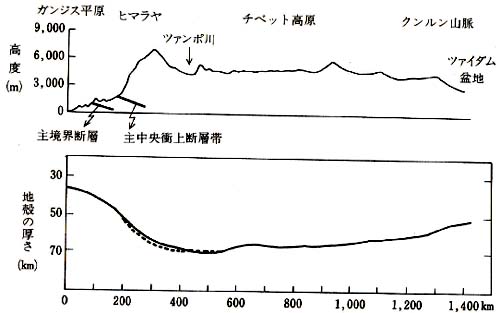

�@�q�}�����E�`�y�b�g�n��̒n�k���z�Ƃ��̐[���̕��z���A�������������킵���������̂��}72�ł��B

�@�قƂ�ǂ̒n�k�́A�n�k���̎��Z�L�����[�g�������Ƃ���Ŕ������Ă��܂��B

�@�������A�ŋ߂ł́A�C���_�X�\�c�@���|�т�N�������R���̐����A�c�@�C�_���~�n�̓쉏�Ȃǂ̃`�x�b�g�����̖k���ŁA��Z�Z�L�����[�g������O�Z�Z�L�����[�g���ɒB����[���n�k���������Ă���A���̂�����ɂ́A�}���g���ɒB����[���f�w�i�f��j������̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��܂��B

�@�n�k�́A����j�A����Ĕ�������f�w�ɂƂ��Ȃ��錻�ۂł�����A���������x�d���Ȃ��Ƃ�����܂���B

�@����_�炩���ƁA��͔j��܂��ɗ������Č`�������A�f�w�͂ł��܂���B

�@���������āA�q�}�����E�`�y�b�g�n��Œn�����Z�L�����[�g�����[���n�k�����܂�Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�n�����Z�L�����[�g�����炢�܂ł̊�w�́A�n�k����������قǏ\���ɍd�����A������[���Ƃ���́A�����ό`����قǏ_�炩���Ƃ������Ƃ��A�Ӗ����Ă��܂��B |

�}72�@�q�}�����E�`�y�b�g�n��̒n�k���z�ƒn�k�̐[��

�i��FH�EK�E�O�v�^�ق��A1982,���F�O��N�v�A1971�ɂ��j

|

�@�n�k�ׂ邱�Ƃɂ���āA���̒n��̒n���\����������x�킩��܂����A���̂ق��ɁA�ŏ��ɓ`����Ă���c�g�̐U����������������ƁA���̒n�k�������������i���́j�̐�����A���̒n��S�̂ɂ͂��炢�Ă��鉞�͂̕������킩��܂��B

�@����ɂ��ƁA�q�}�����E�`�y�b�g�n��ł́A��k�����ɉ������鈳�k���͂Ŕ�������n�k�������A�傫�ȏՏ�f�w��n�w�����Ȃ��������͂̕����ƈ�v���Ă��܂��B

�@���̒n��́A���킵���n���\���≞�͏�Ԃ�m�邽�߂ɂ��A�܂��A�n�k��\�m���āA��Q���ł��邾�����Ȃ����邽�߂ɂ��A�n�k�̊ϑ��͏d�v�Ȃ��Ƃł����A�c�O�Ȃ���A���{�Ȃǂɂ���ׂ�ƁA�ϑ����͂قƂ�ǂȂ��Ƃ�����Ԃł��B

�@���R�̒n�k�̂����ɁA�Ζ�������āA�l�H�n�k���������A������ϑ����āA�n���\���ׂ邱�Ƃ�����܂��B

�@�����̉Ȋw�҂⒆���g�t�����X�����������́A�G�x���X�g�̖k���ŁA��Z�g�����̉Ζ�������āA���̂悤�Ȓ������s���Ă��܂��B

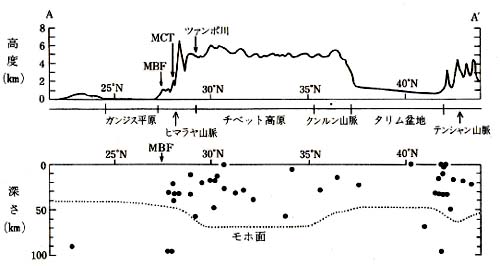

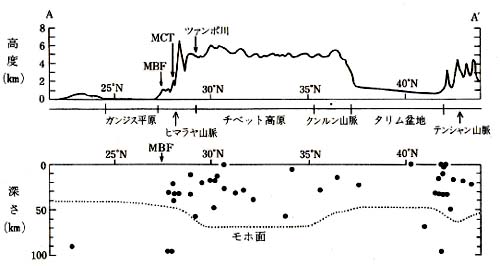

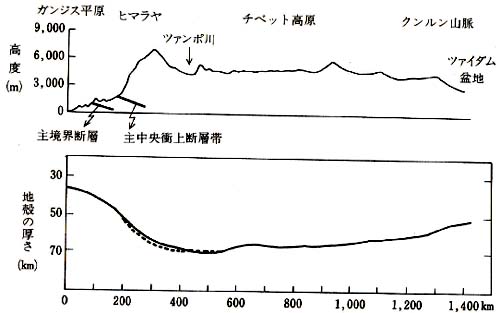

�@�}73���A�n�k��d�͂̒�������킩�����A�K���W�X��������N�������R���ɂ����Ă̒n���\���i���z�ʂ̐[���j�ł��B

�@���̒n��̒n�k�̌����͎��Z�L�����[�g���ɂ������Ă���A���ʂ̑嗤�n��̒n�k�̓�{�̌���������܂��B

�@����́A���̒n��̒n�k�����Z�L�����[�g�����Ƃ���Ŕ�������A�Ƃ��������Ɉ�v���Ă��܂��B

�@�K���W�X�����̉��ł́A�n�k�̌����͎O�܃L�����[�g���ł����A�k�ցA�R�������Ȃ�ƂƂ��ɁA�����Ȃ��Ă��܂��B

�@�������A�n�k����Ԍ����Ƃ���́A��ԍ����q�}�����̎�Ő��̉��ł͂Ȃ��A���������܁Z�L�����[�g���قǖk���̃C���_�X�\�c�A���|�т�����ł��B

�@�܂��ɂ��b�����悤�ɁA�A�C�\�X�^�V�[�����̓q�}�����t�߂ł̌��������Ă���܂����B |

�}73�@�q�}�����E�`�x�b�g�n��̒n�`�f�ʂƒn�k�̌���(�b�E�x�E�����ق��A1982�ɂ��)

�����͏d�͒����A�_���͐l�H�n�k�����ɂ�錋��

|

�@���̌�̒����ŁA�C���h���嗤���ӂ��߁A�嗤��C�m�Ȃǒn����̑����̂Ƃ���ŁA�A�C�\�X�^�V�[���������Ă��邱�Ƃ��킩���Ă����̂ŁA���̔��˂̒n�ł���q�}�����ł��A�C�\�X�^�V�[�͐������Ă���ƁA��ʂɂ͍l�����Ă��܂����B

�@�܂�A��ԍ������q�}�����т̉��ŁA�n�k�͂����Ƃ������Ȃ��Ă��邾�낤�ƁA�v���Ă����̂ł��B

�@�������A���ۂɃq�}������`�x�b�g�Œ��������Ă݂�ƁA���q�}�����ѕt�߂ł́A�A�C�\�X�^�V�[�͐������Ă��Ȃ����Ƃ��킩���Ă��܂����B

�@�����H�Ƒ�w�͖̉쒷����̌����ɂ��ƁA�q�}�����̓A�C�\�X�^�V�[����l�����鍂������Z�Z�Z���[�g������������Ƃ������Ƃł��B

�@���݂ł́A�C�a�⒆���C��Ȃǂ́A�v���[�g�ƃv���[�g�̋��E�t�߂ł́A�A�C�\�X�^�V�[�͐������Ă��Ȃ����Ƃ��킩���Ă��܂��B

�@���̌����Ƃ��āA���̕t�߂ł͒n�k��}���g���̏d�������ɂ��݂荇���i�Ð����i�����������j�I�Ȓ݂荇���j�ȊO�̗��i���Ƃ��A�v���[�g�ǂ��������������͂�v���[�g�������肱�ޗ́j���͂��炢�Ă��邽�߂ƍl�����Ă��܂��B

�@�q�}�����ł��v���[�g�̋��E���ǂ��ɂ��邩�Ƃ������͂���܂����A�v���[�g����������͂ɂ���āA�A�C�\�X�^�V�[�ōl������ȏ�ɍ����Ȃ��Ă���\��������܂��B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |