|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

三章 ヒマラヤの地質

1 ヒマラヤの地質区分と大断層 top

|

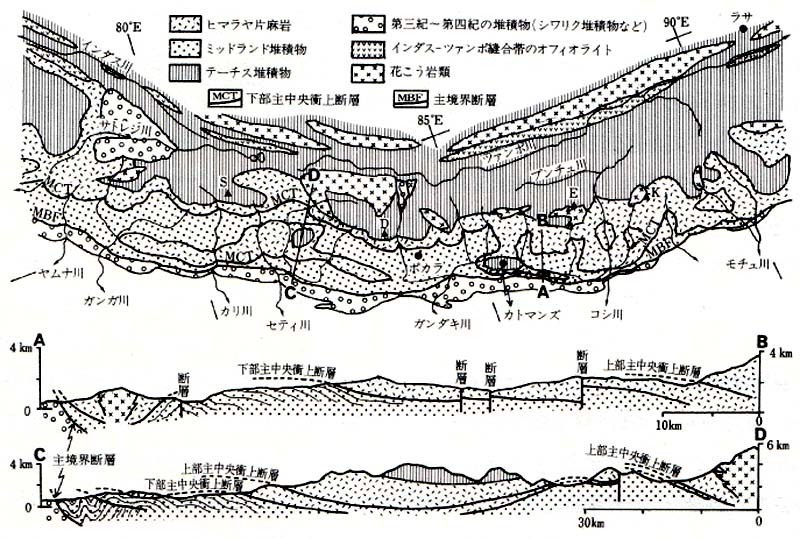

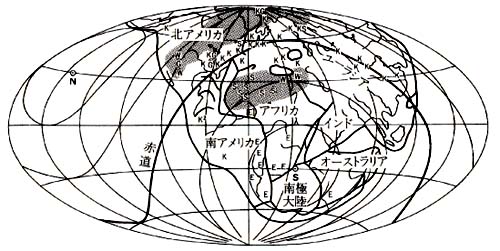

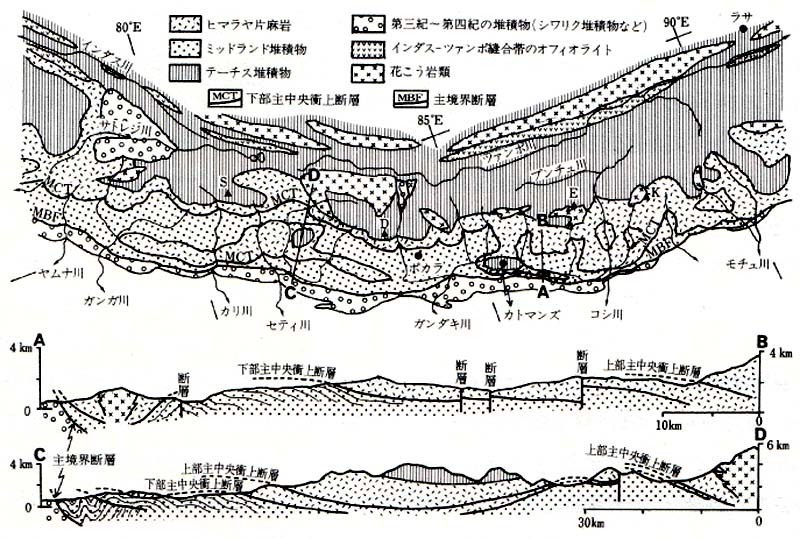

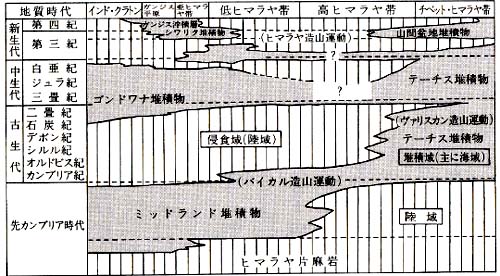

図25 ヒマラヤ中部の地質概念図(上)と地質断面図(下)。

地質概念図中のA―B、C―Dの線は断面図の位置をあらわす。

E:エベレスト山、D:ダウラギリ山、S:サイパル山。上部主中央衝上断層と下部中央衝上断層の間が主中央衝上断層帯。

この断層帯の岩石は、もともとミッドランド堆積と同じものであるが、より変成しているので、ヒマラヤ片麻岩と一緒にしてある。

|

一章でのべたように、広い意味での造山運動というのは、地下深いところで、高い温度と強い圧力によって地層が褶曲したり、変成岩にかわったり、マグマが活動したりして、そのために、地表が隆起して、山脈ができるというひとつづきの運動をさしています。

このようにしてできた山脈は、普通、褶曲(しゅうきょく)山脈とよばれています。

たしかに、ヒマラヤには、大規模な地層の褶曲やいろいろな変成岩がみられます。

しかし、そのような深いところでの活動(造構造運動)が、ヒマラヤの盛り上がり(造地形運動)の直接の原因かどうかは、はっきりしていません。

さらに、最近では、ヒマラヤをつくっている地層や岩石ができた時代は古く、それにくらべて、山脈ができた時代は新しいことがはっきりしてきました。

そこで、ヒマラヤがなぜ高くなったかという問題はあとでのべることにして、この章では、ヒマラヤ山脈をつくっている地層や岩石、あるいは内部の地質構造について、北から南の順序で紹介することにします。

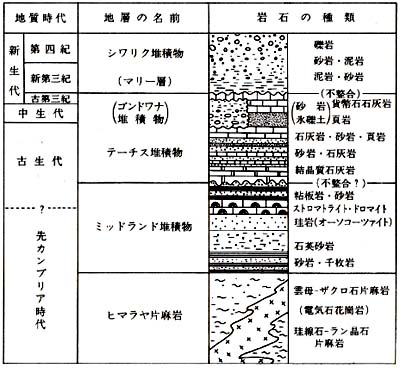

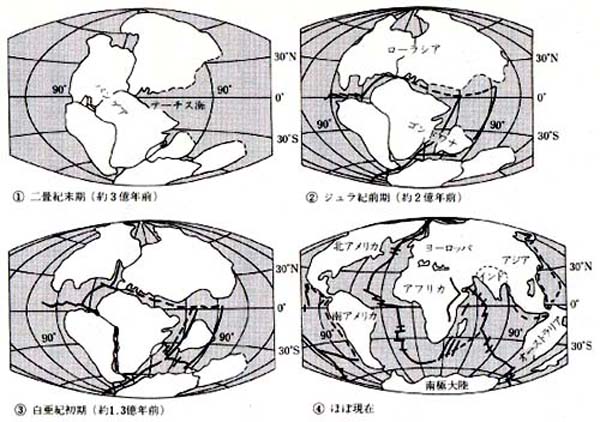

ヒマラヤの地質は、山脈と平行にのびる大きな断層帯によって、地層や岩石の種類や時代のちがう四つの地帯におけることができます。

この区分は、まえにお話した地形区分(図11=一章)にほぼ一致しており(図12=一章)、北から南へ、テーチス淮積物帯(チベット・ヒマラヤ帯と高ヒマラヤ帯の北部)、ヒマラヤ片麻岩帯(高ヒマラヤ帯)、ミッドランド堆積物帯(低ヒマラヤ帯)、シワリク堆積物帯(亜ヒマラヤ帯)の四つです(図25=上)。

ヒマラヤの北限は、まえにお話したように、インダス川上流とツァンポ川にそっているインダス―ツァンポ帯です。

この地帯は、北のユーラシア大陸に圉のインド亜大陸がぶつかっているところと考えられており、一億年くらい前の白亜紀の地層とともに、深い海の底につもってできた放散虫の化石をよくかチャート(ひうち石)、海底に噴きだしたマグマが固まってできた枕状溶岩などの火山岩、マグネシウムや鉄をたくさん含むかんらん岩など、ヒマラヤのほかの地域ではみられない岩石が分布しています。

多くの人たちは、これらの岩石は二つの大陸の間にあった海(テーチス海といいます)の底をつくっていたものだと考えています。 しかし、インド大陸とユーラシア大陸の境界をどこにするかについては、いろいろと議論があります。

高ヒマラヤ帯とその南にある低ヒマラヤ帯の境界は、主中央衝上(しゅちゅうおうしょうじょう)断層帯とよばれる断層帯です。

高ヒマラヤ帯の南部に分布するヒマラヤ片麻岩という岩石は、あとでのべるように、南の低ヒマラヤ帯の岩石の上に押し上がっていますが、主中央衝上断層帯はそのすべり台の役目をしている幅一キロメートルから一〇キロメートルの断層帯です。

|

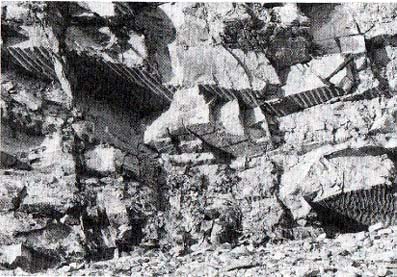

図26 地形にあらわれた主境界断層(中田高氏撮影・提供)。

右側は古い低ヒマラヤ帯の岩石、左側は新しいシワリク堆積物。

中央ネパールで。

主境界断層は低ヒマラヤ帯と亜ヒマラヤ帯との境をなす断層です。 この断層は地形図上でも認められますが、野外でも地形からわかることがあります(図26)。 |

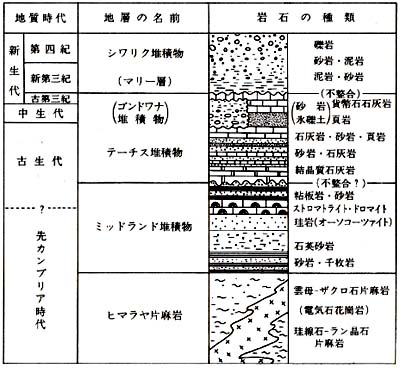

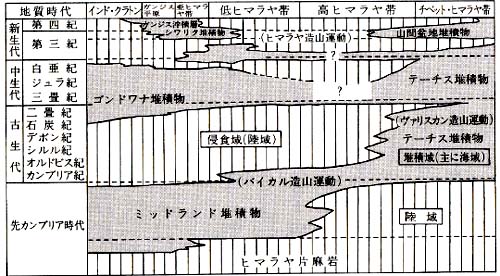

図27 ヒマラヤ山脈をつくっている地層や岩石とその地質時代

|

この章では、岩石の名前や地質時代の名前がよくでてきますので、図27にヒマラヤをつくる地層や岩石とその時代を示しておきます。

2 エベレスト頂上の石 top

エベレストの頂上は、かって海の底であったという話を知っていますか。

エベレストの頂上は白い石灰質の石からできています。

この岩石は約五億年前の古生代オルドビス紀の海につもった堆積岩ですが、弱い変成作用をうけ、鉱物の粒が大きくなった結晶質の岩石にかわっています。

頂上の石からは、まだ化石がみつかっていませんが、北のチベット・ヒマラヤ帯のもっと低いところにある同じ石灰質岩には、オルドビス紀をしめす腕足(わんそくるい)類や三葉虫(さんようちゅう)の化石が含まれています。

一八八八年、ドイツの有名な地質学者E・ジュースは、古生代末には地球の北と南に、アンガラ大陸とゴンドワナ大陸という二つの大陸があり、その間に東西にのびる海があったと考えて、それをテーチス海と命名しました。

テーチスとは、ギリシャ神話にでてくる海神オケアスの妻である海の女神の名前です。

ジュースの考えでは、テーチス海は古生代後半から中生代にかけて、現在の北アフリカや南ヨーロッパから中近東、パミール、ヒマラヤを通って、スマトラや中国の雲南省付近にまでのびる大きな海でした。

現在の地中海はそのなごりです。

テーチス海がその昔存在した地域には、あたたかい海にすむ有孔虫や腕足類、アンモナイトなどの同じ種類の化石がみつかります。

これらの共通する動物化石はテーチス動物群といわれ、日本にも似たものが産出します。

最近では前にのべたように、古生代前半の化石もみつかっており、テーチス海はその頃からあったと考えられています。

エベレスト山を含む高ヒマラヤ帯の北部や、それにつづくチペット・ヒマラヤ帯には、テーチス動物群をたくさん含む石灰岩や砂岩、泥岩などの堆積岩(テーチス堆積物といいます)が分布しています。

この地帯がテーチス堆積物帯です。テーチス堆積物は、さらに北のチベット高原にも広くみられます。

テーチス堆積物帯の地層は、部分的に大きく褶曲していますが、エベレスト頂上の石灰質岩と同じものが、北のもっと低い谷ぞいにみられることからもわかるように、全体としては、北へ傾斜しています。

海などに砂や泥がつもって堆積岩ができる場合、新しい砂や泥は古いものの上に積み重なっていきますから、上にある地層は下のものよりも新しい時代のものです。

このことは地層のできかたを知っていればあたりまえのことですが、一七九一年の昔に、W・スミスがはじめて明らかにし、地質学に時間の概念をみちびいた重要な法則で、「地層累重(ちそうるいじゅう)の法則」といいます。

テーチス堆積物帯の地層は、全体として北へ傾斜していますから、北ほど上位の地層、つまり新しい地層がでてくることになります。

テーチス堆積物はテーチス海につもった地層ですが、二・五億年ほど前の石炭紀から二畳紀にかけては、ヒマラヤ地域は部分的に陸地になりました。

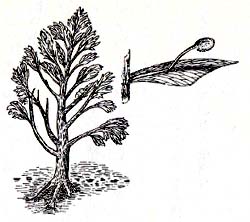

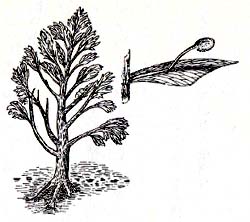

この陸地に堆積した地層(陸成層)のなかには、寒冷な気候のもとで沼地などにはえていたというグロソプテリス(シダ類)の化石(図28)や、氷河のモレーン堆積物がかたまったティライト(氷礫土)が含まれています。

この陸成層には、冷たい海にすむステパノビエラという腕足類の化石を含む海成層もはさまれています。

ブロソプテリスやティライトは、インド半島や南アメリカ、オーストラリア、南アフリカ、南極大陸の同じ時代の堆積物中にもみつかっています。 |

図28 グロソプテリス(J・W・ショッフ、1970(井本仲広ほか『大森林の時代』共立出版、1984〕による)。高さは約10m。

|

地球上の気候帯の分布を考えると、同じ時代の大陸氷河性の堆積物や寒冷気候をしめす化石が、このように遠くはなれた大陸に存在していたとは考えられないので、これらの大陸は今ではバラバラになっていますが、二畳紀の頃には、一つの大陸をつくっていたと考えられています(図38)。

ジュースは、このような特徴的な陸成層が典型的に分布しているインドの古代コント王国の名をとって、これをゴンドワナ大陸と命名しました。

ゴンドワナ大陸やそのまわりの海に堆積した陸成層を主体とした地層を、ゴンドワナ堆積物とよんでいます。

ヒマラヤ山脈では、ゴンドワナ堆積物はテーチス堆積物帯のほかに、南の低ヒマラヤ帯南部や北のインダスーツァンポ帯ちかくにもみつかっています。

つまり、ゴンドワナ大陸やその周辺の冷たい海は、二畳紀には、すくなくともインダスーツァンポ帯付近にまで広がっていたことがわかるのです。

モンスーン前の四〜五月やモンスーンの去った一〇〜一一月頃には、中央ネパールのポカラの町は、カリガンダキ川をたどってアンナプルナ山やダウラギリ山のふもとをめぐる山旅をめざす人たちで、にぎわいます。

そういった人たちをめあてに、おみやげ屋さんが道端に品物をひろげていますが、その中に、アンモナイトの化石もあります。

これは、今から一・五億年前〜一億年前のジュラ紀や白亜紀の代表的な化石です(図29)。

カリガンダキ川上流の、ヒンズー教やラマ教(チベット仏教)の聖地であるムクチナートに行くと、道端にダチョウの玉子のような黒い石がおちています。

これは石灰質岩の丸い塊ですが、割ると、中からアンモナイトがポカッとあらわれたりします。 |

図29 ムクチナート産の

ジュラ紀アンモナイト、

直径約6cm。

|

このあたりは、ヒマラヤの主稜線の北側で、南からのモンスーンもここまではこないので、大変乾燥したチベット的な風景です。

樹木はほとんどなく、地層の褶曲しているようすがよくわかります(図30)。

エベレスト山頂の石灰質岩の時代はオルドビス紀ですが、テーチス堆積物の土台であるヒマラヤ片麻岩との間には、別の厚い石灰質岩がはさまっています。

したがって、テーチス堆積物のはじまり(つまりテーチス海のはじまり)は、約五・五億年前のカンブリア紀か、もっと古い先カンブリア時代最末期になるかもしれません。

テーチス堆積物のもっとも新しい地層は貨幣石(大型の有孔虫)の化石を含む古第三紀・始新世の石灰岩で、五〇〇〇万年前〜四〇〇〇万年前のものです。

テーチス堆積物の全体の厚さは一万メートル以上にたっしますが、地層の特徴や、たくさん含まれる化石の種類から考えると、陸成のゴンドワナ堆積物のほかは、ほとんどが大陸のまわりの大陸棚のような、生物の多い、浅い海につもった地層です。

これらの堆積物のもとになった碎屑物(砂や泥)は、堆積のしかたから判断すると、南のほうから流されてきたものです。

ところで地層や岩石の時代はどうやってきめるのでしょうか。

これには二つの方法(相対年代と放射年代)がありますが、ここではとりあえず相対年代についてお話しておきましょう。

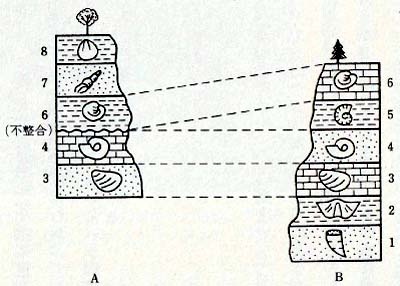

一九世紀のはじめ、イギリスのW・スミスは「ある地層には、その地層に特有な化石(示準化石といいます)が含まれ、その化石は上下のほかの地層からは発見されない」(「化石による地層同定の法則」)ということを見いだしました(図31)。

この法則とまえにのべた地層累重(るいじゅう)の法則によって、はなれた地層どうしをくらべ、含まれている示準化石によって時代区分をすることができるのです。

示準化石の変化をもとにわけた時代区分を相対年代といいます(Indexの「地球の歴史年表」をみてください)。

これまでに出てきた古生代のオルドビス紀とか、古第三紀・始新世とかいう時代区分は、この方法によるものです。

しかし、相対年代では、ある地層の時代はわかっても、年代の数字はわかりません。

また、化石、とくに示準化石がないと、時代がわからないという弱点もあります。地層や岩石の年代の数字をきめる方法については、あとでお話します。 |

図30 テーチス堆積物の褶曲。

中央ネパール、カリガンダキ川上流、ジョモソン村で

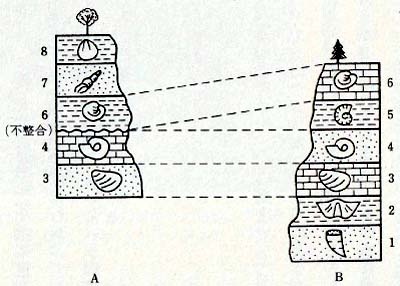

図31 化石による地層の対比

(石井健一ほか「躍動する地球」共立出版、1982による。

数字は堆積した順序を示す。

はなれた2地点AとBの地層は、岩石の種類がちがっていても、

同じ化石(示準化石)をふくんでいると同時代である。

地点Aでは地層6が地層4を直接おおっていて、地層5はない(不整合)。

これは地層5が堆積した時期には、地点Aは陸地になっていて、

侵食されていたことを示している。

|

3 地下二〇キロメートルでできた岩石

top

低ヒマラヤ帯を流れる川にそって、北へむかって行くと、川の高度で二〇〇〇メートルくらいのところから、地形が急にけわしくなります。

アルン川やカリガンダキ川のように、ヒマラヤ山脈の主稜線を横ぎって流れてくる大きな川のほかには、このあたりより上流にはもう人の定住する村はほとんどありません。

あるのは夏の間に住むカルカ(竹などでつくった簡単な家)だけです。

両岸は急な崖が河岸までせまり、下流でよく発達していた河岸段丘はほとんどなくなります。

一〇七ページの図50をみてください。ダナ村あたりから川の勾配が急にきつくなっているのがわかります。

これは、ここから北の岩石がかたい片麻岩という岩石であるためと、ここにある主中央衝上断層を境に、北側が隆起したためです。

この片麻岩は、元々はテーチス堆積物のような、砂岩や泥岩、ときに石灰質岩をはさむ堆積岩だったのですが、地下の深いところで、高い温度や強い圧力のために、岩石をつくっている鉱物や組織が変化してできた変成岩の一種です。

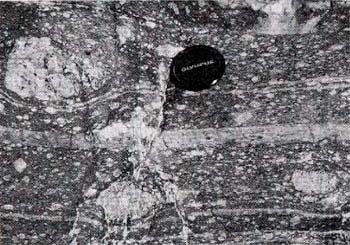

とくに、鉱物の粒が大きく、全体として、白っぽいところと黒っぽいところの縞模様(片麻状構造といいます)のあるものを片麻岩といいます(図32の上)。

高ヒマラヤ帯の南部には片麻岩が分布しているので、地質学的にはこの地帯をヒマラヤ片麻岩帯とよんでいます(図12・図25)。

ヒマラヤ片麻岩のなかにはザクロ石や十字石(じゅうじいし)、ラン晶石(しょうせき)、珪線石(けいせんせき)といった鉱物が含まれています。

ラン晶石や珪線石は、セツ氏数百度の温度、数千気圧の圧力がないとできません。大陸地殻の岩石の密度は、平均して一立方センチメートルあたり二・ハグラムですから、深さ一キロメートルでの圧力は一平方センチメートルあたり二八〇キログラムになります。

これは二七一気圧にひとしい圧力です。

したがって、五〇〇〇〜六〇〇〇気圧にたっする深さは一九〜二二キロメートルです。

つまり、ラン晶石や珪線石を含む片麻岩は、地下約二〇キロメートルの深部でできて、それがいま地表で、私たちの目にふれているのです。

これは、ヒマラヤ片麻岩が二〇キロメートルも隆起したということを意味しています。

ヒマラヤ片麻岩帯には片麻岩のほかに、ミグマタイトや花崗岩もみられます。

変成作用の温度がもっと高くなって、数百度をこえると、岩石が溶けることがあります。

こうしてできたマグマ状の液体と、元々あった変成岩がまじりあってできた岩石を、ミグマタイトといいます。

図32の下のいかにも流れたような感じのする岩石がミグマタイトです。 |

図32 ヒマラヤ片麻岩帯のラン晶石。

ザクロ石片麻岩(上)とミグマタイト(下)

|

花崗岩(かこうがん)はお墓でよく使われているみかげ石です。

チベット高原にひろく分布する花崗岩には、はるかに深い上部マントル(地下一〇〇キロメートルくらい)でできたマグマが上方にあがってきて固まったものもあります。

しかし、チペット・ヒマラヤ帯の南部やヒマラヤ片麻岩帯の北はじにみられる花崗岩は、それほど深くない地殼のなかの岩石が溶けてできたマグマが上昇してきて、固まったものです。

ヒマラヤ片麻岩の構造は、テーチス堆積物と同じように、北へゆるく傾斜しています。

しかし、テーチス堆積物帯のような大きな摺曲構造はみられません。

変成作用の強さは下部ほど強く、上部(北側)ほど弱くなります。

ヒマラヤ片麻岩の上には、前節でのべたほとんど変成していないテーチス堆積物がかさなります。

この両者が連続的につながっているのか、間に不整合かおるのかは重要な問題ですが、まだはっきりしていません。

不整合とは、ある地層の上につぎの地層が堆積するとき、時間的に連続して堆積する(これを整合といいます)のではなく、堆積しない時期をはさんで、不連続に重なっていることをいいます(図31の地点A)。

地層が堆積しないということは、その間、その地域が陸地になり、場合によっては侵食されたということを意味しています。

したがって、ヒマラヤ片麻岩とそれをおおうテーチス堆積物の関係が不整合かどうかということは、ヒマラヤ地域の数億年前の歴史を考えるうえで、とても重要なのです。

ヒマラヤ片麻岩などのように、化石をふくまない変成岩や花崗岩の年齢は、放射性元素を利用して知ることができます。

一八九八年、キュリー夫妻はラジウムを発見し、その後、イギリスの科学者ラザフォードは、ラジウム元素が放射性崩壊によってラドン元素にかわることを見いだしました。

今日では、放射性崩壊で他の元素にかわる放射性元素がたくさんみつかっています。

この放射性元素の崩壊は地表のような普通の温度・圧力でも、地下数百キロメートルでの高温・高圧のもとでも一定の割合でおこるという性質があります。

したがって、ある放射性元素の最初の量と現在の量、それに他の元素に崩壊していく割合(半減期)がわかれば、その元素を含む岩石の年齢がわかるわけです。

これが放射年代(絶対年代ともいいます)です。

放射年代の測定方法としては、ルビジウム―ストロンチウム(Kb―Sr)法、カリウム―アルゴン(K―Ar)法、ウラン―鉛(U―Pb)法、炭素14( )法などがあり、それぞれ測定する年代の範囲がちがいます。 )法などがあり、それぞれ測定する年代の範囲がちがいます。

この方法によって、現在では、地質時代の年代がはっきりわかっています(巻末の「地球の歴史年表」をみてください)。

ヒマラヤ片麻岩帯の変成岩からは、カリウム−アルゴン法によって、一〇〇〇万年前から二〇〇〇万年前の年代がたくさんみつかっていますが、ルビジウム−ストロンチウム法をふくめた方法では、一億年前から一億五〇〇〇万年前や五億年くらい前、一七億年前から二〇億年前の年代も測定されています。

このように、ヒマラヤ片麻岩帯の岩石は、先カンブリア時代以来、何回も変成作用をうけた可能性があります。

4 先カンブリア時代の堆積岩 top

私たちが住むこの地球は、ほかの惑星とともに、約四五億年前にできました。

地表でみられるもっとも古い岩石は、現在のところ、グリーンランドでみつかった約三八億年前の片麻岩です。

もっとも古い生物は南アフリカの約三二億年前の地層から見つかった一〇ミクロン(一ミクロンは一ミリメートルの千分の一)程度の大きさのバクテリアに似た微生物です。

生物が本格的にふえてきたのは、約五・七億年前にはじまる古生代のカンブリア紀にはいってからです。

生物の種類も量も非常に少なかっかそれまでの時代を、カンブリア紀の前という意味で、先(せん)カンブリア時代といっています。

先カンブリア時代は四六億年の地球の歴史の大部分をしめる時代です。

低ヒマラヤ帯でおもにみられる地層は、先カンブリア時代後期から古生代前期にかけてのミッドランド堆積物です。

そのほか、低ヒマラヤ帯の南部の一部には、古生代末から中生代にかけてのゴンドワナ堆積物の地層もみられます。

ミッドランド堆積物はおもに石灰岩や砂岩、粘板岩からなる地層です。

ゴンドワナ堆積物は、まえにお話したように、一部は海成層ですが、大部分はグロソプテリスなどの植物化石やティライトを含む礫岩(れきがん)や砂岩(さがん)、頁岩(けつがん)からなるゴンドワナ大陸の陸成層です。

この地層には、石炭もはさまっています。

石灰岩はセメントや化学工業の原料で、日本が輸入しないでまかなっている唯一の主要な工業原料ですが、ネパールでもセメントの原料に使っています。

もっとも、ネパールでは、純粋な石灰岩よりマグネシウムをふくんだドロマイトという岩石のほうが多いようです。

ドロマイトにはストロマトライトとよばれる構造がよくみられます(図33)。

ストロマトライトは生物そのものではなく、

藍藻という約一〇億年前に生活していた藻類が分泌した石灰質の薄い膜が何層もかさなってできたものです。

その形によっていくつもの種類にわけられています。

このように、生物の遺体そのものだけではなく、生物の遺跡が地層の中に埋まり、保存されたものも化石といいます。

ストロマトライトは、現在も、水深五メートルまでのごく浅い暖かい海にみられ、中央アメリカのカリブ海やオーストラリアのサンゴ海のものが有名です。

ストロマトライト-ドロマイトはネパールだけでなく、ヒマラヤ全域の低ヒマラヤ帯に分布しており、地層どうしをくらべる基準の地層(鍵層(かぎそう)といいます)として使うことができます。

砂岩は石英(せきえい、水晶と同じ成分の鉱物)の多い砂がかたまってできた珪質砂岩で、その表面には、よくリップルマーク(砂紋=さもん)が残っています(図34)。

リップルマークは、波や水の流れによって、海岸の波打ちぎわや川底にできる波状の砂の模様です。

ストロマトライトの形や、リップルマークなどの堆積構造によって、その地層のどちらが上が下かを見わけることができます。

ある地層の上下がわかると、その地層が褶曲運動によって、上下が逆転したかどうかもわかります。

これは構造運動を知るうえでだいじなことです。リップルマークなどの場合には、その地層をつくっている砂や泥がどちらの方向から流れてきたか、つまり、その当時の水の流れの方向(古流向(こりゅうこう)といいます)もわかることがあります。 |

図33 ミッドランド堆積物のストロマトライト・ドロマイト。

凸のほう(写真では上)が地層の上位を示す、

図34 リップルマーク(砂紋)のある珪質砂岩

(ミットランド堆積物、中央ネパール)。

リップルマークは地層の裏側にみられる。

|

ストロマトライトやリップルマークがたくさんあることから、ミッドランド堆積物は陸地のそばの、ごく浅い海に堆積したということがわかります。

それも、現在のアラビア半島のような、低い広大な乾燥した大陸の周辺の海と考えられます。

このことは、オーソコーツァイトという特有な砂岩がたくさんみられることからも推定できます。

オーソコーツァイトは風化作用がすすんで不純物がなくなり、石英の粒ばかりからできあがった砂岩で、先カンブリア時代の砂岩によくみられるものです。

日本では西南日本の太平洋岸に礫岩としてみられ、かって、陸地が南の太平洋上にあったのではないかと考えられています。

南部にみられるゴンドワナ堆積物の時代ははっきりしていますが、低ヒマラヤ帯の大部分をしめるミッドランド堆積物ができた時代については意見がわかれています。

しかし、ストロマトライトのほかに、化石がほとんど見つからないこと、ストロマトライトは中国やインドで発見されている先カンブリア時代のものに似ていること、オーソコーツァイトが多いことなどの理由から、先カンブリア時代の後期ないしは古生代初期に堆積したものと思われます。

その頃、火山活動があったこともわかっています。というのは、珪質砂岩のなかに火山の溶岩であったと思われる地層がはさまっでいるからです。

この地層は現在では、少し変成作用をうけて、緑色をした角閃岩(かくせんがん)という変成岩にかわっています。

ミッドランド堆積物は全体で約一万メートルの厚さがあります。これらの地層は北のテーチス堆積物が複雑に褶曲(しゅうきょく)しているのとは対照的に、ゆるやかに褶曲し、全体として、お盆をふせたような地質構造(背斜構造といいます)をなしています。

したがって、北側では地層は北へ傾斜しています(図25)。

その北には、つぎの節でのべる主中央衝上断層帯をはさんで、ヒマラヤ片麻岩があるのです。

低ヒマラヤ帯にあるネパールのカトマンズ盆地周辺には、古生代前期の地層がお盆状の構造(向斜(こうしゃ)構造といいます)をつくって分布しています。

この地層のなかには、テーチス堆積物と同じ三葉虫や腕足(わんそく)類の化石が含まれており、北のテーチス堆積物の一部が断層運動などによって南へ運ばれてきたもの、と考えられます。

5 巨大な衝上断層 top

ネパールでは、図13にみられるように、農家が尾根の上や斜面の上のほうにかたまって、部落をつくっているのが普通です。

村人たちは、毎朝、水ガメを背負って、下の水場まで往復しなければなりません。

時には小一時間もかかるこの水汲みの仕事は、女の人たちや子どもたちの役目です。

そんな不便にもかかわらず、尾根の上に家をつくるのは、尾根は風通しがよく、健康によいということもありますが、地すべりの危険を避けるためでもあるようです。

ネパールは山国で、地すべりはどこにでも多いのですが、断層帯ではとくによく発生します。

地下深いところで、岩石に力(応力)がかかると、応力が岩石の強さより大きくなったとき、岩石は破壊され、ある面にそってずれます。

これが断層です。ずれた面を断層面といいます。

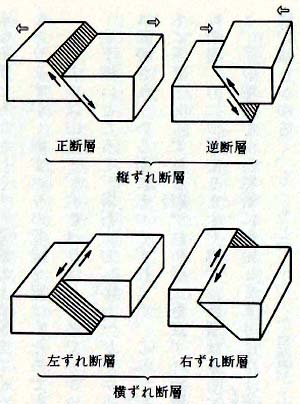

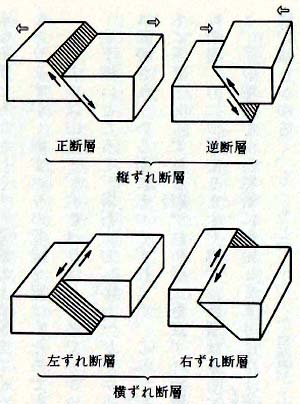

断層にはおもに垂直方向にずれる縦ずれ断層(垂直ずれ断層)と、おもに水平方向にずれる横ずれ断層(水平ずれ断層)の二つがあります。

縦ずれ断層はさらに、断層面をさかいに上の地層がすべり落ちる武断層と、下の地層が上の地層にたいしてずり上がる逆断層にわけられます(図35)。

逆断層のなかで、断層面の傾きがゆるく、元々下にあった岩層が上の岩層の上に押し上がっているものを衝上(しょうじょう)断層、あるいは押しかぶせ断層といいます。

一回の地震でおこるずれは数メートルくらいですが、地震は多くの場合、くりかえし発生する性質がありますので、地質学的な時間スケールの間には、そのずれは数百メートルあるいは何千メートルにもなることがあります。 |

図35 ずれの方向による断層の分類

|

横ずれ断層の場合には何百キロメートルとずれていることもあるのです。

ミッドランド堆積物が陸地にちかい浅い海に堆積したものであることは、すでにのべました。

その北側に、したがって地形的により高いところに露出するヒマラヤ片麻岩は、地下二〇キロメートルの、深いところでできた岩石です。

つまり、両者の間にある主中央衝上断層による運動のために、元々の上下関係がまるっきり逆になっています。

主中央衝上断層は、ヒマラヤ片麻岩が上昇し、ミッドランド堆積物に押しかぶさるすべり台の役割をはたしたのです。

この衝上断層は、上下のヒマラヤ片麻岩やミッドランド堆積物と同じように、一〇度ないし三〇度のゆるい角度で北へ傾斜しています。

ヒマラヤの地質研究の大家であるスイスのA・ガンサーは、ヒマラヤ片麻岩の底にひろがるこの巨大な衝上断層を、主中央衝上断層と命名しました。

しかし、この断層はところにより一キロメートルから一〇キロメートルもの幅をもっているので、ここでは主中央衝上断層帯とよぶことにしましょう。

この断層帯をつくっている岩石はミッドランド堆積物と同じような岩石ですが、断層運動によってくだけ、ザクロ石や黒雲母(くろうんも)、白雲母(しろうんも)、緑泥石(りょくでいせき)などといった新しい鉱物ができています。

これらの鉱物は、断層運動によって、深いところで岩石どうしがこすれあい、そこでの地熱や摩擦熱でできたものです。

|

|

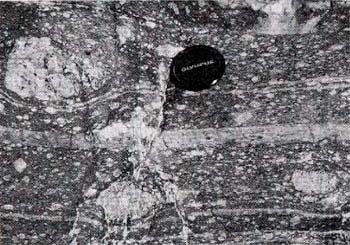

図36 S字状の回転構造をもつザクロ石(直径約1mm)をふくむ黒雲母一白雲母―緑泥石片岩の顕微鏡写真(左)と圧砕性眼球状片麻岩(右)。

ともに主中央衝上断層帯に特徴的な岩石。 |

ザクロ石はみごとなS字状の配列構造を示していて、ずれによる回転運動があったことがわかります(図36の上)。

くだかれて細粒になったなかに、カリ長石という鉱物が目玉のように残っている圧砕性眼球状(あっさいせいがんきゅうじょう)片麻岩もありますが、これも強い破砕作用を物語っています(図36の下)。

この衝上断層運動によって、前からあったヒマラヤ片麻岩がまた変成したり、さらに深いところでは、その深さでの地熱に、この運動による摩擦熱もくわわって、岩石が溶けて、マグマができたりしました。

テーチス堆積物帯の南部からヒマラヤ片麻岩帯にかけての地域にみられる花崗岩は、このマグマが貫入して、かたまったものです。

カリウム・アルゴン法などの放射年代の研究によると、主中央衝上断層帯の運動は、新第三紀の中新世にははじまっていたと思われます。

低ヒマラヤ帯の南には、シワリク堆積物からなる亜ヒマラヤ帯があります。その境界が主境界断層です。この断層は主中央衝上断層帯とちかって、それほど大きなすべり帯をもっていません。

また、傾斜も六〇度ないし七〇度で、かなり急角度で北へ傾いています。

しかし、深部では、主中央衝上断層帯と同じように、北へゆるく傾斜していると考えられるので、主境界衝上断層という人もいます。

この断層運動によって、南のシワリク堆積物はもちろん、北の古いミッドランド堆積物やゴンドワナ堆積物も強く褶曲(しゅうきょく)しています。

主境界断層の運動がはじまった時期は、シワリク堆積物がつもった後ですから、第四紀更新世の中期以後と考えられます。

インド・ヒマラヤでは、ミッドランド堆積物に相当する古い地層が、現在の川の堆積物の上に押し上がっているのが観察されます。

6 移動する岩層 top

西ネパールや東ネパールでは、低ヒマラヤ帯のなかの地形的に高い部分に、ところどころ、ヒマラヤ片麻岩が浅い鍋底のような構造をして、分布しています。

その下には、少し変成した主中央衝上断層帯の岩石がありますが、まわりのさらに低いところは、ほとんど変成していないミッドランド堆積物です(図25)。

地下深いところほど温度や圧力は高いので、下ほどより強く変成した岩石があるはずですから、これはおかしなことです。

今から一四〇年ほど前、スイスの地質学者A・エッシャーは、チューリヒちかくのスイス・アルプス、ブラルス山地の地質調査をしていて、ふしぎなことに気づきました。

この地方には標高二五〇〇メートルないし三〇〇〇メートルの岩峰(がんぼう)がつらなっていますが、二〇〇〇メートルくらいから上は、ペルカーノ層とよばれる赤色や灰緑色の火山性の礫岩でできています。

この地層は化石を含む三畳紀(さんじょうき)の地層の下にでてくるので、二畳紀(にじょうき)の地層であることがわかっています。

しかし、ペルカーノ層の下の地層は、貨幣石を含む石灰岩です。

貨幣(かへい)石は、まえにもでてきましたが、古第三紀の始新世(ししんせい)をしめす有孔虫(ゆうこうちゅう)です。

古いベルカーノ層が、新しい貨幣石石灰岩をほとんど水平におおっているということは、このあたりではどこにでもみられました。

両者の境界部には、一〜三メートルの厚さの、強く破砕されたときにできるこまかな構造をもっだ石灰岩がはさまれています。

当時は、まえにのべた、下の地層は上の地層よりも古いという地層累重の法則が人々に認められていたので、この地質学の大法則に矛盾する地層の積み重なり方に、人々は困ってしまいました。

エッシャーは、これは古いベルカーノ層がほとんど水平な衝上断層(押しかぶせ断層)によって、三〇キロメートル以上も南から移動してきて、時代の新しい貨幣石石灰岩の上におおいかぶさったためであると考えました。

このように、衝上断層によって、ほとんど水平に移動してきた岩層をチップといい、このような地質構造をチップ構造といいます。その後の調査によって、スイス・アルプスはいくえにも重なるチップ構造でできていることがわかりました。

現在では、世界の造山帯のあちこちでチップ構造が見つかっています。エッシャーによるグラルス・ナップの発見は、造山帯の地質構造を研究する出発点となった記念すべきものです。

ネパールの場合、高ヒマラヤ帯のヒマラヤ片麻岩は主中央衝上断層によって、ほとんど水平に南へ運ばれています。

この片麻岩チップを北へたとっていくと、高ヒマラヤ帯のヒマラヤ片麻岩につきます(図25の地質断面図)。

つまり、高ヒマラヤ帯の片麻岩は低ヒマラヤ帯の片麻岩チップの根っこというわけで、これをチップの根といいます。

東ネパールでは、この片麻岩チップは北方の根までつづいていますが、西ネパールでは、中間がとぎれ、ヒマラヤ片麻岩はミッドランド堆積物のなかに孤立しています(図25の地質断面図C−D)。

これは、のちの侵食によって、途中の片麻岩が削られてしまったためです。

このように、まわりが侵食され、取残されたものをクリッペといっています。

東ネパールでは、ヒマラヤ片麻岩チップは、低ヒマラヤ帯のミッドランド堆積物全体をおおって、南の主境界断層ちかくまで、八〇キロメートル以上も水平に移動しています。

厚さが何千メートルもある岩石の層が一〇〇キロメートルも移動するのですから、地殻変動のエネルギーがいかに巨大なものであるか、想像を絶するものがありますね。

日本でも、日本の地質構造を形成するうえでのチップ構造の重要性が注目され、現在、各地で研究がすすんでいます。

7 ヒマラヤの温泉(タトパニ)

top

ヒマラヤにも温泉かおるといったら、意外に思う人が多いかもしれません。

一般に、温泉は火山や地下のマグマの熱によってできると考えられています。

事実、日本やニュージーランドを含む環太平洋火山帯には、温泉がたくさんあります。

ヒマラヤには、火山はありませんが、それなのに温泉があるのです。

主中央衝上断層帯には、何力所か、タトパニという地名の場所があります。

タトパニとはネパール語で熱い(タト)水(パニ)、つまり温泉という意味です。

主中央衝上断層帯には、ヒマラヤ全体にわたって、点々と温泉があります。南の主境界断層付近にも温度は低いけれども温泉がわいています。

観光客の山旅のコースであるカリガンダキ川ぞいにあるタトパニ村はとくに有名で、カリガンダキの川岸にお湯加わき出しています。

しかし、ネパールの人々には湯治という習慣はあまりなく、はいっているのはほとんど外国の旅行者たちです。

温度は場所によっていろいろですが、西ネパールでは六〇度ちかくの熱いお湯がありました。

その温泉はわずかにイオウの匂いがしましたが、多くは匂いや味はほとんどなく、そのまま飲むことができます。

日本の温泉では、ちかくに火山がないようなところでも、地下にマグマが冷えてかたまった火成岩があり、まだ完全に冷えきっていないその熱のために、温泉ができています。

ネパールの温泉については、くわしい研究はまだほとんどなされていませんが、火山がないことや、温泉の分布が主中央衝上断層帯と主境界断層ちかくにかぎられていることから、この衝上断層の運動に関係があると考えられます。

巨大なヒマラヤ片麻岩が押しあがる時の摩擦熱によって、まわりの地下水があたためられて、それが岩の間からしみだしてくるのではないかと思われます。

しかし、ヒマラヤ片麻岩帯の北部やテーチス堆積物帯には、花崗岩が貫入していますので、地下にまだ冷えていない花崗岩があって、その熱であたためられている可能性もあります。

8 ヒマラヤの地質構造の発達史 top

前節まで、ヒマラヤをつくっている地層や岩石についてのべてきました。

ここで、これらの地層や岩石がどういう順序でできたかをまとめてみましょう(図37)。

ヒマラヤで知られている一番古い放射年代は、ヒマラヤ片麻岩から測定された二〇億年前ないし一七億年前という値です。

ヒマラヤ片麻岩は、元々は、その頃の造山運動によってできたと考えられよすが、その後の変成作用によって、現在みられるような岩石にかわっています。

インド亜大陸にも二〇億年くらい前の先カンブリア時代の岩石がひろく分布していますが、その当時、それらの岩石は、ヒマラヤの古い岩石とともに、ひとつの大陸をつくっていたと考えられます。

それがゴンドワナ大陸の前身の大陸です。 |

図37 ヒマラヤの地史。時代による陸と海の分布の変化をあらわす。

アミ目は堆積地域(おもに海域)、縦線は侵食地域(陸域)を示す。

|

一〇億年ほど前には、その大陸の北部の、現在の北インドから低ヒマラヤ帯にあたるあたりに、浅い海が東西に広がっていました。

この海には藻類のほかにはめだった生物はなく、ストロマトライト・ドロマイトが堆積し、また、南の大陸から流れてきた石英の砂によって、厚い珪質砂岩ができました。

時には、火山活動もあったようです。これがミッドランド堆積物です。

ミッドランド堆積物と同時代の、同じような地層は北インドにも広くみられますが、チベット・ヒマラヤ帯には分布していません。

先カンブリア時代から古生代にかわる頃(数億年前)、大きな造山運動があり、それまでミッドランド堆積物がつもっていた海は陸になり、海はその北にしりぞきました。

テーチス海の誕生です。この浅い海には、南の陸地から石灰岩や砂岩が運ばれてきました。

古生代のオルドビス紀あたりからは、生物の種類も量もふえてきました。

現在、テーチス動物群といわれているものがそれです。古生代のテーチス堆積物は、低ヒマラヤ帯にはほとんどありません。

古生代には低ヒマラヤ帯は一部をのぞいて陸地だったようです。

古生代末期には、ヒマラヤは全体的に殃化して、ゴンドワナ大陸の一部となり、グロソプテリスなどのゴンドワナ植物群が栄えました。

ゴンドワナ大陸やそのまわりの冷たい海は、ヒマラヤの北のインダス―ツァンポ帯付近まで広がっていました。

一方、テーチス海は北のほうにしりぞいてしまいました。

中生代にはいると、チベット・ヒマラヤ帯やチベット地域には、再び暖かい海(テーチス海)がひろがり、アンモナイトをはじめとする生物が繁栄しました。

その頃、低ヒマラヤ帯南部からインド亜大陸にかけては、いぜんとしてゴンドワナ大陸であり、植物がしげっていました。

五五〇〇万年前からはじまる古第三紀始新世の頃には、亜ヒマラヤ帯からチベット・ヒマラヤ帯にかけて、貨幣石が繁栄したテーチス海の最後の海がまだ残っていました。

やがて、北のチベット地域からはじまった地下や地表でのマグマの活動が南のチペット・テーチス帯にもおよんでくるにしたがって、高ヒマラヤ帯は陸地になり、テーチス海は北のチベット・ヒマラヤ帯と南の低ヒマラヤ帯南部から亜ヒマラヤ帯にかけての二つにわかれました。

そして、陸地化がさらに進むとともに、テーチス海はヒマラヤ地域から消えてしまったのでした。

9 動く大陸 top

世界地図のアフリカ大陸をまっすぐ西へ移動させると、大西洋の両側の大陸の海岸線が、ほぼ合わさるようにみえます。

ドイツの気候学者A・ウェゲナーは、この形が似ていることから、大西洋の両側の大陸は、元々一つの大陸で、それが分裂したのではないかと考えました。

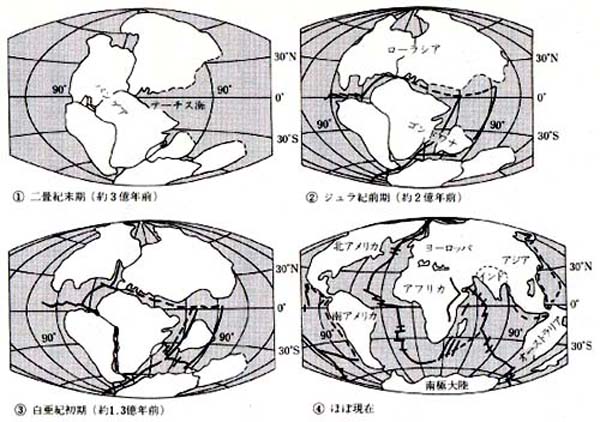

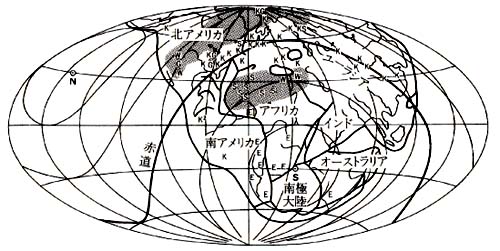

彼は、化石の似ているようすや古気候の分布をくわしく研究し、古生代後期には、現在地球上にある各大陸は、一つの巨大大陸をつくっていたと考えて、それをパングアとよびました(図38)。

たとえば、古生代後期のゴンドワナ大陸の堆積物であるティライト(氷礫土=ひょうれきど)は、現在では、ヒマラヤ、インド、アフリカ、南アメリカ、オーストラリアなどにちらばっています。 |

図38 ウェゲナーの考えた石炭紀後期の巨大大陸パングア

(W・ケッペンとA・ウェゲナー、1924による)。

E:ティライト、K:石炭(当時の赤道付近に分布)、アミ目:乾燥地域

(W、S、Gはそれぞれ乾燥した環境をあらわす砂岩、岩塩、石膏の分布地)。

NとSは当時の北極と南極をあらわす。

|

しかし、ティライトは南極大陸やグリーンランドをおおうような大陸氷河(氷床)によってできる堆積物ですから、地球のあちこちにあるというのは、気候帯の分布を考えると、おかしいことです。

もとはひとつの地域にかたよっていて、ひとつの大きな大陸(ゴンドワナ大陸)をつくっていたと考えればつじつまがあいます。

このゴンドワナ大陸をも含む巨大大陸がパンゲアです。

古生代後期に存在したこのパンゲアが、中生代になってから、分裂、移動して、現在のような陸や海の配置になったという考えが、一九二一年に発表されたウェゲナーの大陸移動説です。

しかし、当時の人たちにとって、大陸を動かす力がどんな力なのか、うまく考えられなかったので、この説はあまり支持されませんでした。

その後、一九二八年に、イギリスのA・ホームズは、放射性元素の崩壊熱によって地下深部のマントルが対流し、その上にのっている大陸が移動すると考えました。

一九五〇年代になると、それまであまり行われていなかった海洋底の地質学や地球物理学の研究がすすみ、大陸が動くことを支持する現象がたくさん発見されてきました。

とくに、古(こ)地磁気学の研究が大陸移動説の復活に大きな役割をはたすことになったのです。

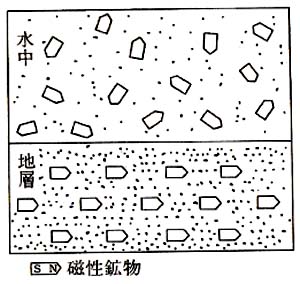

地球には、磁場があります。コンパスの針が南北(正確には磁北と磁南)をさすのは、磁石であるコンパスの針が地球の磁場にしたがって南北にむくからです。

そして、磁極(磁北と磁南)は年とともにわずかですが、移動しています。

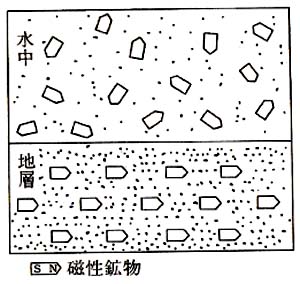

堆積岩でも火山岩でも、たいていの岩石は、鉄を多く含む磁性の強い鉱物(磁鉄鉱など)を少し含んでいます。

それらの鉱物は、その岩石ができた時の地球磁場の方向と平行にならんでいます。

たとえば、堆積岩でしたら、無数の砂や泥が海底につもるとき、その中の磁性鉱物は、その時の地球磁場にしたがって、ある方向にならんで堆積します(図39)。 |

図39 堆積岩中の磁性鉱物のならび

|

また、火山岩の場合には、高温(摂氏一〇〇〇度以上)のマグマが冷えてかたまるとき、その中の鉄鉱物は数百度以下の温度になると磁性をもつようになり、堆積岩のときと同じように、その時の地球磁場の方向にならびます。

岩石はそのまま完全にかたまりますので、火山岩の磁気の方向はその岩石ができた時の地球磁場の方向を表わすことになります。

このように、岩石に残っている磁気(残留磁気といいます)は、かっての地球磁場(古地磁気)の化石だといえます。

岩石の残留磁気の強さはとても弱いので、その測定は大変むずかしいのですが、技術の進歩によって、最近では非常に弱いものでもはがれるようになり、いろいろなことがわかってきました。

各大陸で、さまざまな時代の岩石の古地磁気を測定すると、時代による磁極の移動のしかたが、大陸によってちがっていることがわかりました。

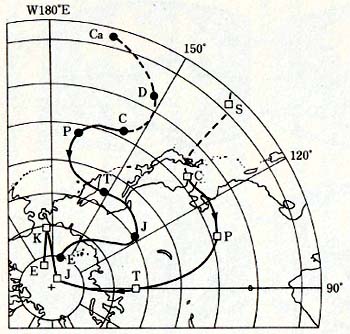

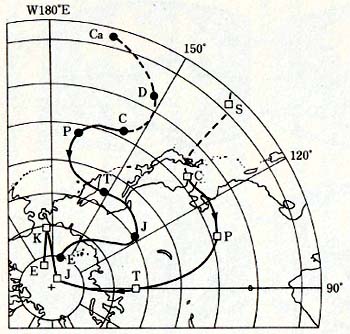

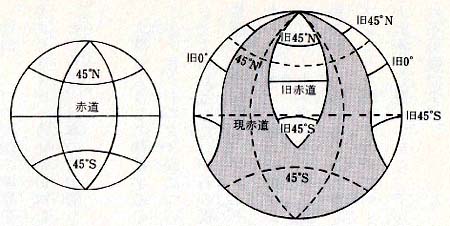

一九五〇年代後半に、イギリスの研究者たちは、ヨーロッパと北アメリカの先カンブリア時代から現在までの各時代の岩石の古地磁気を研究し、時代による磁北の移動を調べました(図40)。

二つの大陸からもとめた古い磁北の位置は、第四紀から第三紀までは一緒に移動しますが、白亜紀、ジュラ紀と古くなるにつれてずれはじめ、三畳紀より古い時代では経度にして約三〇度もずれてしまいます。 |

図40 ヨーロッパ(●印)と北アメリカ(□印)からもとめた

古磁北の移動曲線(A。ホームズ、1965による)

Ca:カンブリア紀、S:シルル紀、D:デボン紀、C:石炭紀、

P:二畳紀、T:三畳紀、J:ジュラ紀、K:白亜紀、E:第三紀始新世

|

古地磁気学は、同じ時代にはひとつの磁北しかないという仮定にもとづいていますので、この測定結果はおかしなことです。

そこで彼らは、三畳紀以前の古磁極のずれは、その当時のヨーロッパと北アメリカの相対的な位置関係が現在とはちがっていたためにおきたと考えました。

つまり、ヨーロッパと北アメリカは三畳紀までは一つの大陸をつくっていたが、その後分裂し、間に大西洋ができたと考えれば、この矛盾は解決するのです。

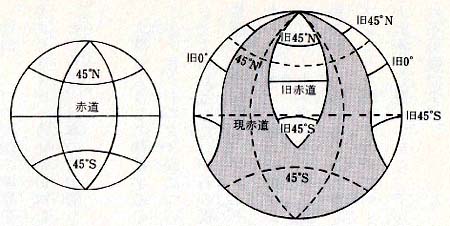

現在考えられている大陸移動説によると(図41)、インド亜大陸は、 |

図41 パングアの分裂と大陸の移動 (R・S・ディーツとJ・C・ホールデン、1970による)。

|

① 今から三億年くらい前の二畳紀末期には、南半球にあって、他の大陸とともにパングアをつくっていた、

② ジュラ紀前期には、ローラシア大陸とゴンドワナ大陸とにわかれはじめ、ゴンドワナ大陸の東部も分裂しはじめた、

③ 白亜紀初期には大西洋とインド洋が開きはじめ、ゴンドワナ大陸の分裂がさらにすすんだ、

④ 新生代の初期には南アメリカがアフリカからはなれはじめ、インド亜大陸は赤道ちかくを北上していた、 |

ということになります。

図41からもわかるように、ジュラ紀前期にゴンドワナ大陸の分裂がはじまったのち、インド亜大陸は、ほかの大陸にくらべると一段と早いスピードで北へ移動し、約四五〇〇万年前の始新世後期に、北のユーラシア大陸に衝突しはじめました。

古地磁気の研究によると、インド亜大陸は、約四五〇〇万年前に、北のユーラシア大陸に衝突するまでは、一年間に一〇センチメートルから一八センチメートルの速度で約四〇〇〇キロメートルも北へ移動しました。

衝突後は速度が年聞五〜六センチメートルにおちたけれども、ユーラシア大陸の抵抗にうちかって、さらに、二〇〇〇キロメートル以上北へ移動したというのです。

インド半島では、始新世中期より古い地層には哺乳動物の化石がみつかっていません。

しかし、それより新しい地層にはユーラシア大陸でみられるのと同じ種類の哺乳動物化石が含まれています。

これは、インド亜大陸とユーラシア大陸のおいたにあったテーチス海が始新世後期にはなくなり、ユーラシア大陸の哺乳動物たちがインド亜大陸へ渡りはじめたためだと考えられています。

このように、貨幣石や哺乳動物などの古生物の証拠も、古址磁気学の証拠も、四五〇〇万年ほど前の始新世後期にテーチス海が消滅し、インド亜大陸とユーラシア大陸とがつながったことを示しています。

それでは、インド亜大陸とユーラシア大陸の境界はどこなのでしょうか。

ゴンドワナ大陸の証拠であるグロソプテリス化石やティライト層は、ヒマラヤの北側のインダス―ツァンポ帯ちかくでもみつかっています。

最近の中国の地質学者の調査では、インダスーツァンポ帯のもっと北からも、ティライト層がみつかっています。

インダスーツァンポ帯には、かっての深海底をつくっていたと考えられる放散虫チャート層や、海底火山活動の産物である火山岩(枕状溶岩)がたくさんあります。

それで、これまでは、このインダス―ツァンポ帯が二つの大陸の境界で、放散虫チャートや枕状溶岩はその間にあったテーチス海の名残(なごり)であると考えられていました。

最近になって、グロソプテリスなどとならんで、ゴンドワナ大陸の代表的化石のひとつとされてきた三畳紀初期の爬虫類リストロサウルスが、中国の新疆(しんきょう)地方と山西(さんせい)地方やインドシナ半島でも発見されました(図42)。

とすると、インダス―ツァンポ帯よりもさらに北方のチベット高原の北側や東方も、ゴンドワナ大陸であったということになります。

さらに、テーチス海はユーラシア大陸とゴンドワナ大陸の間にあった深い広大な海と考えられてきましたが、海洋底をしめす堆積物はインダスーツァンポ帯にみられるだけです。

テーチス海堆積物は、まえにのべたように、大陸周辺の浅い海につもった地層ばかりです。

このようなことから、ユーラシア大陸とゴンドワナ大陸の境界はテンシャン山脈の北側あたりで、インダスーツァンポ帯はゴンドワナ大陸内にできたマントルにまでたっする大きな断層帯(断裂帯)であると主張する人たちもいます。

近頃では、ユーラシア大陸とゴンドワナ大陸との間に、キンメリア大陸とよばれるもう一つの大陸を想定し、うえにのべた疑問をとこうとする考えもでています。

いずれにしても、チベット高原からテンシャン山脈にかけての広大な地域の調査が、これらの問題を解決する鍵になりそうです。 |

図42 三畳紀初期のパングアと

リストロサウルス化石の産出地(●印)

(E・H・コルバート、1973による)。

ユーラシア大陸の二つの産出地点は、

当時、インド亜大陸の北側にあった(O印)と考えられる。

|

なお、二つの大陸の境界を、ずっと南の主中央衝上断層帯あるいは主境界断層におこうとする意見もありますが、うえにのべた垉質学上の事実とあわないことは、明らかです。

ところで、日本の何十倍もあるインド亜大陸は、どのようにして数千キロメートルも動くのでしょう。

大陸はどうして移動するのかを説明する考え方の一つが、プレート・テクトニクス説です。

プレート・テクトニクス説についてはあとでもお話しますが、この考えによると、地球の表面は、プレートとよばれるかたい岩石の板のモザイクからできています。

プレートは、その下の、より柔らかい岩層の上を移動し、プレートどうしが衝突して、片方が他方の下にもぐり込んだり、すれちがいあったりします。

大陸はそのプレートの上にのって移動します。

プレート・テクトニクス説は、大陸の移動だけでなく、現在の地球上でみられる火山活動や地震活動など、いろいろなことをうまく説明する考え方で、多くの人たちに支持されています。

しかし、プレートを動かす力やプレート自身の性質などについては、まだ、よくわかっていません。

ゴンドワナ大陸が分裂してから、インド亜大陸だけが超スピードで南半球から北半球まで北上したのもまことに不思議です。

まえにお話したような、古地磁気の研究からわかる大陸の古緯度の変化を、大陸を極端に移動させないで説明しようと、地球膨張説という別の考えを主張する人たちもいます。

この説によると、誕生のころの地球は、現在よりも、かなり小さかったけれども、その後しだいに大きくなり、とくに中生代になってからは急激に半径が増大したとしています。

この膨張は図43のように、南半球を中心に、おもに海域でおこりました。

その結果、海の面積がふえ、大陸どうしの位置関係がかわったというわけです。

一方、地球の陸や海洋の発達を、大陸移動のような水平方向の運動ではなく、地球深部までもふくめた大規模な垂直方向での上昇・下降運動で考えようという意見もあります。 |

図43 地球膨張説による古緯度の変化

(牛来正夫「地球の進化」大月書店。1978による。原図はS・W・リー。1976)

|

top

**************************************** |