|

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

Index丂偼偠傔偵丂堦復丂擇復丂嶰復丂巐復丂偍傢傝偵

堦復丂旡攊屛傊偺彽懸

丂丂嘆丂屛偺娸曈偵棫偭偰

丂丂嘇丂楌巎傪偝偐偺傏偭偰

丂丂嘊丂嫑巗応傪傔偖傞

丂丂嘋丂僼僫傪夝朥偡傞

丂丂嘍丂偄傑偺旡攊屛偼 |

丂嘆丂屛偺娸曈偵棫偭偰

丂巐擭慜偺巐寧弶弡偺搚梛擔偱偟偨丅

丂旡攊屛偺惣娸偵増偭偰憱傞屛惣慄乮杒棨杮慄乯偺榓鐜乮傢偵乯墂偱崀傝傞偲丄壓傝楍幵偱巹傛傝憗偔拝偄偨俲偝傫偑丄夵嶥岥偱懸偮偰偄傑偟偨丅

丂俲偝傫偼崻偭偐傜偺搶嫗堢偪偱丄旡攊屛傪偤傂堦搙尒偰傑傢傝偨偄偲偄偆偺偱丄崱挬偙偙偱棊偪崌偭偨偺偱偡丅

丂偄偔擔傕塉偑懕偄偨偁偲丄堦擔悂偒峳傟偨弔偺棐傕偍偝傑傝丄崱挬偼偡偭偐傝惏傟傢偨偭偰偄傑偡丅

丂揷傫傏偺娫偵墑傃偨搚庤偺楬傪偨偳傞偲丄傗偑偰恖壠偺娫偐傜昹曈傊偱偰丄嬧怓偵婸偔旡攊屛偑帇奅偄偭傁偄偵峀偑傝傑偟偨丅

丂恖壠偺娫偵嶶嵼偡傞徏偺壓偼敀偄嵒昹偱丄桳柤側恵杹偺奀娸偵帡偰偄傑偡偑丄掦乮側偓偝乯傑偱偺暆偼偼傞偐偵嫹偔丄悈柺偵偼僇儌偺孮傟偑偁偪偙偪偵晜偄偰偄傑偡丅

丂惓柺偐傜塃庤偺懳娸偵偼丄屛偵敆偭偨偁傑傝崅偔側偄嶳傗枽偑愜傝廳側偭偰崟乆偲懕偒丄堦斣嵍傊挘傝弌偟偰尒偊傞偺偑丄旡攊屛偱嵟戝偺壂偺搰偱偡丅

丂壂偺搰懞偼恖岥栺幍乑乑傎偳偱偡偑丄慡懞偑嫏嬈偱惗妶偟偰偄傑偡丅

丂帇栰偺嵍懁偱偼丄懳娸偼偢偭偲墦偔側傝丄偆偡惵偔楢側傞嶳側傒傑偱偼丄偝傜偵嫍棧偑偁傝傑偡丅

丂惓柺偵偼嶳側傒傪偸偒傫偱偰丄傑偩愥傪偐傇偭偐敀偄埳悂乮偄傇偒乯嶳偑偦傃偊偰尒偊傑偡丅

丂愇奃娾偱偱偒偰偄傞埳悂嶳偺榌偵偼僙儊儞僩岺応偑偁偭偰丄揻偒偩偡敀墝偑傑偭偡偖偵棫偪偺傏偭偰偄傑偡丅

丂埳悂嶳偐傜嵍庤傊楢側傞嶳側傒偵栚傪嬅傜偡偲丄堦抜偲掅偄嶳側傒偑廳側偭偰偄傞偺偑尒暘偗傜傟傑偡丅

丂偙偺娫偵偼桍儢悾乮傗側偑偣乯抐憌偲屇偽傟傞戝抐憌偑撿撿搶乗杒杒惣曽岦偵憱傝丄杒偺墑挿偼墇慜奀娸偵楢側偭偰偄傑偡丅

丂旡攊屛偺杒偐傜擔杮奀偵偄偨傞偙偺抧堟偵偼丄偙偺傎偐偵傕撿杒曽岦傗偙傟偲捈岎偡傞曽岦偺抐憌偑偄偔偮偐憱偭偰偄偰丄偙偺抧堟偼楌巎帪戙偵擖偭偰偐傜傕丄偟偽偟偽戝抧恔偺恔尮偲側傝傑偟偨丅

丂嘇丂楌巎傪偝偐偺傏偭偰

丂俲偝傫偼楌巎偺榖偵傂偐傟偰偄傞傛偆偱丄愺堜挿惌偺嫃忛傗戝捗嫗傊偲榖偑偼偢傒傑偡丅

丂嬤峕杶抧偼憗偔偐傜奐壔偝傟丄榓鐜乮傢偵乯偲偄偆偙偙偺抧柤傕丄屆戙巎偵偱偰偔傞墹恗乮傢偵乯巵偲娭學偑偁傞偦偆偱偡丅

丂傑偨丄愴屻傑偱旡攊屛偺撿偵偼偘嶳傪偝傜偟偰偒偨揷忋乮偨側偐傒乯嶳偼丄撧椙嫗偺憿塩偺偨傔偵戝検偺栘傪敯嵦偟偨寢壥偩偲偄傢傟傑偡丅

丂壴偙偆娾偺嶳敡偼晽壔偟偰偡偖偼偑傟傞偨傔丄堦乑乑乑擭偺娫丄旡攊屛偺棳弌岥偺悾揷愳傊偍傃偨偩偟偄嵒傪棳偟偮偯偗偰愳彴傪杽傔丄戝塉偺偨傃偵旡攊屛偺傑傢傝偵峖悈傪婲偙偟傑偟偨丅

丂旡攊屛傪傔偖傞暥壔偺愓偼丄屛娸偺峀偄斖埻偱抦傜傟偰偄傑偡丅

丂惏揤偑塱偔懕偒丄旡攊屛偺悈埵偑偐側傝壓偑偭偨偙偲偑偁傝傑偡偑丄偦偆偟偨婡夛偵丄曽乆偱堚愓偑傒偮偐偭偰丄榖戣偵側傝傑偟偨丅

丂堦嬨幍嶰擭偵側偭偰丄帬夑導偺帠嬈偲偟偰丄峫屆妛幰偨偪偑屛娸堦懷傪挷傋偨偲偙傠丄堚暔偑傒偮偐傞怺偝偼丄傎偲傫偳偑擇儊乕僩儖埲撪偺愺偄応強偵偁傞偙偲傗丄堚暔偼戝榓挬帪戙埲崀偺傕偺偩偲偄偆偙偲偑傢偐偭偰偒傑偟偨丅

丂傑偨丄堚愓偵偼搚婍偺傎偐丄摉帪偺塩擾偺徾挜偱偁傞忦棟惂偺愓傕傒偮偐傝傑偟偨丅

丂偟偐偟丄偦偺屻丄栱惗丒撽暥帪戙偺傕偺偑峀偔傒偮偐傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

丂偦傟傜偼堦斒偵擇乣嶰儊乕僩儖偺怺偝偐傜偱偡丅

丂偙偺偙偲偼丄偄偔傜偐曄壔偑偁偭偨偵偣傛丄悢愮擭偵傢偨偭偰丄偄傑傛傝擇乣嶰儊乕僩儖掅偄偲偙傠偵掦慄乮偰偄偣傫乯偑偁偭偨偙偲傪岅偭偰偔傟傑偡丅

丂偟偐偟丄旡攊屛偺傑傢傝偵廤棊偑偱偒偨崰偺屆偄堚愓偺堦偮丄悾揷愳偺娸偱傒偮偐偭偨愇嶳偺奓捤偺掙偐傜偼丄撽暥帪戙憗婜乮榋乑乑乑乣幍乑乑乑擭慜乯偺搚婍偑傒偮偐偭偰偄傑偡丅

丂偙偙偱偼摉帪偺恖偑怘傋偨僙僞僔僕儈偺焩偑嶰儊乕僩儖傕偺岤偝偵懲愊偟偰偄偰丄摉帪偺悈埵偼媡偵崱傛傝嶰儊乕僩儖傎偳崅偐偭偨偲偄傢傟丄偦偺掙晹偐傜偼杽憭偝傟偨恖崪傕偱偰偄傑偡偟丄僙僞僔僕儈偺拞偐傜偼丄奀昹偺廧柉偲岎姺偟偨傕偺偲巚傢傟傞奀偺奓偱嶌偭偨榬娐側偳傕傒偮偐偭偰偄傑偡丅

丂偦偺屻偺尋媶偱丄屆偄帪戙偺堚暔偼嵟戝悈怺屲儊乕僩儖偺怺偝傑偱抦傜傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

丂旡攊屛偺悈埵偑曄摦偟偰偒偨偙偲傕娫堘偄偁傝傑偣傫丅

丂堦曽丄屛偺杒抂偵嬤偄妺楿旜枽乮偮偯傜偍偞偒乯偺屛掙堚愓偺撲乮側偧乯偼丄屛偺悈埵偺曄壔偱偼愢柧偱偒傑偣傫丅

丂偙偺堚愓偼悈怺巐乑乣榋乑儊乕僩儖偵傢偨偭偰懭墌宍偵峀偑傝丄塯栐乮傂偒偁傒乯偺偲偒丄偙偙偐傜撽暥帪戙丄栱惗帪戙丄屆暛帪戙側偳偺棫攈側氣傗嶮側偳偑師乆偲堷偒梘偘傜傟偰偄傑偡丅

丂旡攊屛偱嬤戙揑應検傪偼偠傔偰偍偙側偭偨彫扟徎愭惗偼丄壒攇扵抦婡偱偙偺撲偵敆偭偰傒傑偟偨丅

丂偦偺寢壥丄帪戙偺偪偑偆搚婍偑屛掙偵弴偵憌傪側偟偰杽傑偭偰偄偨傛偆偡偑傢偐傝傑偟偨丅

丂偦偙偱愭惗偼丄塱偄娫偵傢偨偭偰廙偐傜棊偲偝傟偨偲峫偊傑偟偨丅

丂妺楿旜枽偺屛掙堚愓偺撲偼傑偩傎偲傫偳夝偗偰偄傑偣傫丅

丂偟偐偟丄愭惗偺尋媶偼丄撽暥帪戙偐傜屛忋岎捠偑偼偠傑偭偰偄偨偲偄偆憐憸傪偐偒偨偰傑偡丅

丂巹偨偪偼丄傕偲棃偨摴傪嵞傃榓鐜墂傊岦偐偄傑偟偨丅

丂峴偔庤偵偼堦乑乑乑儊乕僩儖慜屻偺斾椙偺曯乆偑棫偪偼偩偐傝丄偦偺庤慜偼掅偄媢椝偑屛惣慄偺嬤偔傑偱敆偭偰偄傑偡丅

丂媢椝偼愇奯偑抜傪側偟偰楢側傝丄壠偑枾廤偟偰寶偭偰偄傑偡丅

丂偙偙偼擑儢媢偺儀僢僪僞僂儞偲偟偰堦屲擭慜偵奐敪偝傟偨偺偱偡偑丄偦傟傑偱偼炣栘乮偐傫傏偔乯偑傑偽傜偵惗偊偨憪抧偱偟偨丅

丂偙偙偱戭抧憿惉偑偼偠傑偭偨偙傠丄擲搚幙偺媢偑嶍傜傟丄戝検偺奓偺壔愇偑偱偨偺偱丄巕嫙偨偪偑壔愇孈傝偵擬拞偟丄偙偺晅嬤偵偼偦傟傪戝愗偵帩偭偰偄傞恖偑偄傑偡丅

丂巹偨偪偼丄堦尙偺柉廻偱偦偺僐儗僋僔儑儞傪尒偣偰傕傜偄傑偟偨丅

丂乽偙傟偼栺嬨乑枩擭慜偺旡攊屛偵偄偨奓偱偡乿偲榖偟傑偡偲丄崟偄擇枃奓傗姫偒奓傪姶摦偟偰傒偮傔偰偄偨俲偝傫偼丄乽崱偐傜扵偟偵峴偙偆乿偲尵偄偩偟傑偟偨丅

丂幚偼丄帪娫偝偊偁傟偽壔愇孈傝傪偟偰傕傛偐偭偨偺偱偡偑丄偙偺屻偺擔掱傕峫偊丄壔愇偼師偺婡夛偵備偢偭偰傕傜偄傑偟偨丅

丂巹偨偪偑榓鐜墂偱忔偭偨僶僗偼丄惓柺偵峀偑傞媢椝偵岦偐偭偰撿傊偡偡傒傑偡丅

丂媢椝偺墢乮傊傝乯偼傎傏撿杒曽岦偵憱偭偰偄偰丄崱偺旡攊屛傪娮杤偝偣偨偲偄傢傟傞寴揷抐憌偑丄偦偺抧壓偵憱偭偰偄傑偡丅

丂抧昞偵抐憌偑業弌偟偰偄傞偲偙傠偼崱偼曵偝傟偰偟傑偄傑偟偨偑丄媢椝偺墢偵増偭偰曕偄偰傒傞偲丄抧憌偑屛偵岦偐偭偰嫮偔嬋偐偭偰偄偰丄抧壓偵抐憌偺偁傞偺偑傢偐傝傑偡丅

丂嘊丂嫑巗応傪傔偖傞

丂帪崗偼傑傕側偔堦堦帪偱偡丅

丂寴揷墂偱彫宆僶僗偵忔姺偊偨巹偨偪偼丄擇偮傔偺掆棷強偱崀傝傞偲丄寴揷偺嫏峘傊媫偓傑偟偨丅

丂嫑巗応偺搚娫偵偼丄嫏妉暔偺擖偭偨敔偑偡偱偵暲傃丄偣傝偑傑傕側偔偼偠傑傞偲偙傠偱偡丅

丂偟偐偟丄敔偺悢偼堦乑屄梋傝偱丄峀偄巗応偵偼帡崌偄傑偣傫丅

丂敔傪偺偧偄偰偄偔偲丄壂偳傝偺儂儞儌儘僐偲僼僫丄魞乮偊傝乯偲屇偽傟傞掕抲嫏朄偵傛傞嶨嫑乮偞偙乯側偳偱偡丅

丂帠柋強偺恖偵傛傟偽丄塉偱悈埵偑傗傗忋徃偟偨傕偺偺丄傕偆彮偟悈壏偑忋偑傜側偄偲丄杮奿揑側嫏乮傝傚偆乯偵偼側傜側偄偦偆偱偡丅

丂僼僫偑愙娸偟偰戝嫏偲側傞偺偼乽崱擭偼巐寧傕敿偽偐側乿偲丄嫏巘偨偪偼榖偟偰偄傑偡丅

丂偟偐偟丄巹偐旡攊屛傊懌偟偘偔捠偭偨丄崱偐傜擇廫悢擭慜偵偼丄嶰寧枛偱傕偐側傝偺嫏妉偑偁偭偰丄巐寧偵偼嫑巗応偼曕偒傑傢傟側偄傎偳丄壸偑暲傫偱偄傑偟偨丅

丂旡攊屛偺戙昞揑側嫏嬈偩偭偨僼僫嫏傪偦偺崰偐傜懕偗偰偒偨抦崌偄偺嫏巘偑丄乽偄傑偱偼栐偺悢傪愄偺堦乑攞偼巊偆偑丄偦傟偱傕嶰暘偺堦傕偲傟側偄乿偲扱偔偺傕丄斵偺擭楊偺偣偄偱偼側偄傛偆偱偡丅

丂偟偨偑偭偰丄嫏巘偨偪偺娭怱偼丄偢偭偲惉壥偺偁偑傞丄魞乮偊傝乯偺僐傾儐偵岦偗傜傟偰偄傑偡丅

丂旡攊屛偺奐敪偑媫僺僢僠偱恑傒丄僼僫偺庡側嶻棏応偑傎偲傫偳捵偝傟偰偟傑偭偨偙偺擇乑梋擭偺娫傕丄僐傾儐偩偗偼嶻棏応偺妋曐傗丄偲傝偡偓偵側傜側偄傛偆偵側偳丄偐側傝偺曐岇偑壛偊傜傟偰偒傑偟偨丅

丂魞偵擖偭偨僐傾儐偼丄嫑巗応傊偼塣偽偢偵捈愙偵拁梴抮傊堏偝傟丄奺抧偺愳傊曻偡偨傔丄墦曽傊堏憲偝傟偰偄偒傑偡丅

丂尰嵼偱偼慡崙揑偵壨岥偺悈偑墭傟丄奀偐傜傾儐偑熻忋乮偦偠傚偆乯偟偵偔偄偟丄婫愡揑偵憗偔偐傜嫏妉偝傟傞旡攊屛偺僐傾儐偼丄偳偙偱傕戝娊寎偝傟傑偡丅

丂嫑巗応偱偼俲偝傫偵尒偣傞傎偳偺嫑偑側偐偭偨偺偱丄巹偼偱偒傞偩偗戝偒偄僼僫傪悢旜暘偗偰傕傜偭偰丄偙偙傪弌傑偟偨丅

丂悈憪偺崄偺偨偩傛偆嫏峘偺拞偼丄巗応偵暲傇傢偢偐側嫏妉暔偲偼懳徠揑偵嫏慏偑傂偟傔偄偰偄傑偡偟丄峘傪偐偙傓娾暻偼僇儔僼儖側憰偄偺掁媞偱擌傢偭偰偄傑偡丅

丂椺擭側傜偡偱偵儂儞儌儘僐偺僔乕僘儞偱偡丅

丂儂儞儌儘僐偼堦乑僙儞僠傎偳偺彫嫑偱偡偑丄旡攊屛偱嵟崅偺捒枴偲偝傟丄嫗搒側偳偐傜偺掁傝媞傕憗挬偐傜偍偟傛偣傑偡丅

丂偟偐偟丄崱擭偼傑偩彮偟憗偄偺偐丄灗乮偝偍乯偺摦偒偼偁傑傝偁傝傑偣傫丅

丂巹偨偪偼峘偺嶨摜傪墶偓偭偰丄彫嫶傪搉傝丄惍慠偲暲傇僶儔僢僋偺楍傊岦偐偄傑偟偨丅

丂偙偙偼掙堷偒偱偲傟偨奓偺張棟応偱丄奓偐傜敪嶶偡傞撈摿偺廘婥偑偨偩傛偭偰偄傑偡丅

丂尙傪愙偟偰懕偔僶儔僢僋偺廃埻偵偼丄奓妅偺彫嶳偑偄偨傞偲偙傠偵偱偒偰偄傑偡丅

丂屛娸偺捠楬傛傝堦抜偲掅偄掦偵偼丄娙扨側嶌嬈彫壆偑堦楍偵暲傫偱寶偪丄嫏偐傜婣偭偰偒偨廙偑師乆偲帩偪応偺彫壆偺慜偵摓拝偟偰丄壠懓偖傞傒偱奓偺慖暿偑偡偡傔傜傟偰偄傑偡丅

丂彫壆傪偺偧偄偰傑傢傞偲丄彫壆偵傛偭偰帩偪婣偭偨奓偑堘偭偰偄傑偡丅

丂梿搩乮傜偲偆丄偆偢傑偒偺晹暘乯偺挿偄僫僈僞僯僔偲擇枃奓偺僞僥儃僔偑堦斣懡偔丄暿偺彫壆偱偼僀儃僇儚僯僫丄偁傞偄偼戝宆偺擇枃奓偺儅儖僪僽僈僀丄僪僽僈僀丄儊儞僇儔僗僈僀傪巇暘偗偰偄傑偟偨丅

丂掙堷偒偱偼丄応強偵傛偭偰奓偺庬椶偑偐側傝偪偑偆偨傔丄塯栐乮傂偒偁傒乯偺栚偺峳偝傗丄掙傪憕偔儅儞僈乮儅僌儚乯偺帟傕姺偊傑偡丅

丂偙偙偵柤傪偁偘偨奓偺偆偪丄儊儞僇儔僗僈僀偼屌桳偺垷庬*偱丄偙傟偲僪僽僈僀偺傎偐偼旡攊屛偺屌桳庬*偱偡偟丄戝宆偺擇枃奓偺僀働僠儑僂僈僀傕屌桳庬偱偡丅

丂堦斒偵屌桳庬偺奓偼嫏妉検偑懡偄偺偱偡偑丄僀働僠儑僂僈僀偼恀庫梴怋梡偵崅壙偵庢堷偝傟傞偨傔丄庢傝恠偔偡傎偳棎妉偝傟偰偒傑偟偨丅 |

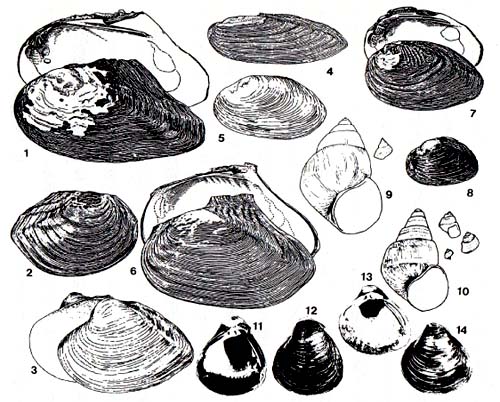

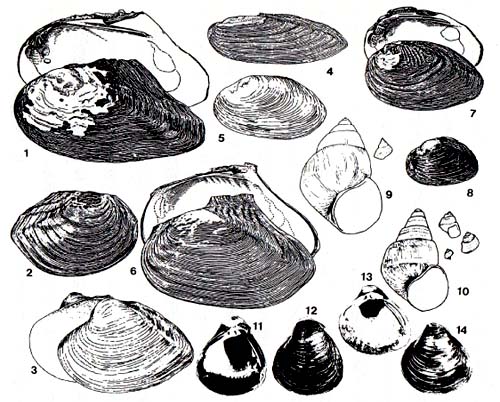

恾1-1丂旡攊屛偺奓

1 僀働僠儑僂僈僀乮10乣20cm丄焩偺慜屻挿丅埲壓摨偠乯丄2 僆僌儔僰儅僈僀(10cm)

3 儅儖僪僾僈僀乮8乣13cm) 丄 4 僒僒僲僴僈僀乮6乣10cm)丄5 僋僥儃僔(5cm)

6 儊儞僇儔僗僈僀乮10乣13cm) 丄 7 僞僀僔僈僀乮6cm)

丄8僆僶僄儃僔(4cm)

9僆僆僞僯僔乮崅偝4cm)丄 10僫僈僞僯僔乮崅偝4cm丅9偲10偱偼戀帣傕帵偡乯

11乣14 僙僞僔僕儈(13丄 14宆偑傆偮偆偱11丄12宆偼彮側偄偑拞娫宆偼彮側偔側偄丅

2昗杮偲傕2乣3cm丅8偼惣擔杮偵丄9偼杒奀摴埲奜偵峀偔偡傓丅

偦偺傎偐偼旡攊屛偵屌桳偺庬丅

|

丂偦傟偱傕丄偁傞彫壆偱堦乑僙儞僠傎偳偺庒偄奓傪嶰屄尒偣偰傕傜偄傑偟偨丅

丂丂*庬丂庬偲偼丄偐偨偪丒惗棟丒惗懺偺摿挜偑偼偭偒傝偟偨丄惗暔奅傪偮偔偭偰偄傞屄乆偺摦丒怉暔偺婎杮扨埵丅

丂丂丂庬偺拞偱偼帺桼偵惈偺岎棳偑峴傢傟丄巕懛偑偮偔傜傟傞偑丄傎偐偺庬偲偺娫偱偼惈偺岎棳偼傑傟偱丄傕偟巕偑惗傑傟偰傕巕懛偑懕偐側偄丅

丂丂丂庬偺偆偪偵師偺庬偑夎惗偊丄傗偑偰撈棫偺庬偵敪払偡傞丅

丂丂丂垷庬偲偼丄廫暘偵摿挜偑偼偭偒傝偟偰偄側偄師偺帪戙偺庬傪偝偡丅

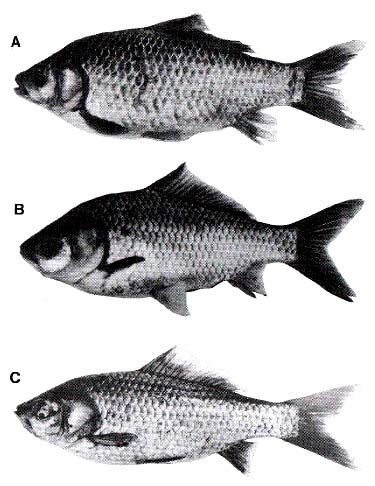

恾1-2丂掙堷偒偱偲傟偨奓偺張棟応 |

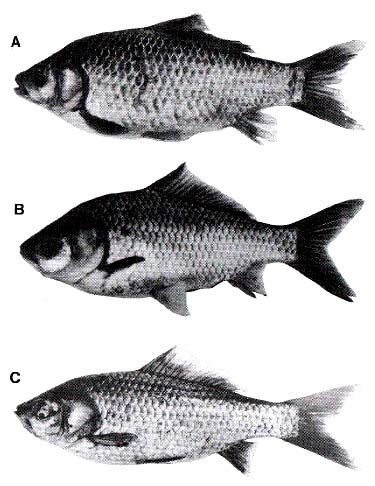

恾1-3丂幪偰傜傟偨奓妅乮尰戙偺奓捤乯 |

丂奓偺慖暿応傪尒偰傑傢偭偰偄傞偆偪丄巇暘偗偝傟偰偄傞奓偺拞偵傕丄堦柺偵愊傒忋偘傜傟偰偄傞奓妅偺嶳偵傕丄僙僞僔僕儈偑偁傑傝傒偮偐傜側偄偺偵婥偯偒傑偟偨丅

丂旡攊屛偺摿嶻偲偟偰柤崅偄僙僞僔僕儈偼丄嵟嬤傑偱傎偐偺奓傪敳偄偰埑搢揑側嫏妉崅傪屩偭偰偒傑偟偨丅

丂偦傟偑丄偄傑偱偼寖尭偟偨偽偐傝偱側偔丄妅偺戝偒偝偑僯僙儞僠傕側偄彫偝偄傕偺偽偐傝偱偡丅

丂嫏巘偨偪偺榖偵傛傞偲丄庡側嫏応偩偭偨悾揷愳堦懷偑屛偺墭愼偺偨傔偵偲傟側偔側傝丄偦偺偨傔丄巆偝傟偨尷傜傟偨嫏応偱棎妉偑懕偒丄僙僞僔僕儈偑愄偺傛偆側戝偒偝傑偱惉挿偡傞備偲傝偑側偄偺偩偦偆偱偡丅

丂愄偺岺応偺僶儔僢僋傪巚傢偣傞奓張棟応偺偁偪偙偪偱偼丄偡偱偵慖暿傪廔偊偨恖偨偪偑朲偟偦偆偵壸傪塣傃偙傒丄戝偒側姌偱奓傪備偱傞搾婥偑彫壆偺奜傊棳傟偱偰偄傑偡丅

丂巹偨偪偼丄彫壆偺娫傪曕偒側偑傜丄旡攊屛偺奓偺僐儗僋僔儑儞傪嶌傠偆偲丄奓妅傪偐側傝廍偄廤傔偨偺偱偡偑丄傕偭偲庬椶傪憹傗偦偆偲丄偙偙傪捠傝敳偗偰奓妅偺幪偰応傊岦偐偄傑偟偨丅

丂偙偙偼摴楬増偄偵擇乑乑儊乕僩儖傎偳懕偔峀応偱丄偦偺敿暘嬤偔偑奓妅偺嶳偱杽傑偭偰偄傑偡丅

丂偍偦傜偔丄嫏婜偑廔傢傞偨傃偵偳偙偐傊塣傃嫀傞偺偱偟傚偆丅

丂尰戙偺奓捤偼丄嶐擭偺屲寧偵朘偹偨偲偒傎偳愊傑傟偰偄傑偣傫丅

丂偟偐偟丄偙偺奓妅偺嶳傪尒傟偽丄旡攊屛偺奓偺嫏妉崅偑丄擔杮偺傎偐偺屛偵斾傋偰丄偨偄偦偆崅偄偙偲偑傢偐傝傑偡丅

丂廍偄廤傔偨奓妅偱偼偪愗傟偦偆偵側偭偨價僯乕儖戃傪庤偵壓偘偰扜揷偺嫏懞傪捠偭偰偄偔偲丄塃庤偵徖偑峀偑傝傑偟偨丅

丂悈柺偵偼挿偄灗乮偝偍乯偑堦柺偵挘傝傔偖傜偝傟偰偄傑偡偑丄偙傟偼恀庫偺偱偒傞僀働僠儑僂僈僀傪梴怋偟偰偄傞偺偱偡丅

丂崱擔偺埬撪偱丄俲偝傫偵偄偔傜偐旡攊屛偵恊偟傫偱傕傜偆偙偲偑偱偒偨偐偲巚偄傑偡丅

丂偟偐偟丄崱屻傕偭偲偔傢偟偄埬撪傪偡傞偨傔偵偼丄旡攊屛偺屌桳庬傪幚嵺偵尒偰傕傜偭偰偍偔偙偲偑戝愗偩偲巚偄傑偡丅

丂偦偙偱丄崱栭俲偝傫偑巹偺壠傊攽傑傞婡夛偵丄嫑巗応偱攦偭偨僼僫傪夝朥偟偰丄偄偔傜偐愱栧揑側愢柧傕偟傛偆偲峫偊傑偟偨丅

|

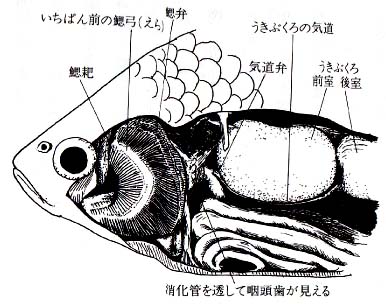

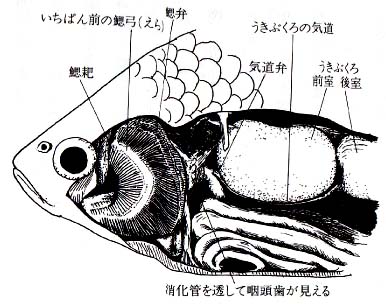

恾1-5丂僼僫偺夝朥

丂嘋丂僼僫傪夝朥偡傞

丂巹偨偪偑壠偵拝偄偨偲偒偵偼丄嫑巗応傪偱偰偐傜擇帪娫傕偨偭偰偄傑偟偨丅

丂僼僫偼幖傜偣偨怴暦巻偱偔傞傒丄儃僗僩儞僶僢僌偵擖傟偰塣傫偩偺偱偡偑丄婥壏偑掅偐偭偨偣偄偐丄庢弌偟偰傒傞偲丄傑偩怴慛側姶偠偱丄偲偔偵堦斣彫偝側擇乑僙儞僠傎偳偺堦旜偼丄懱傪僺僋儞偲摦偐偟傑偟偨丅

丂偦偙偱丄怴暦巻偺晅拝偟偨傑傑悈偵捫偗偰偍偔偲丄偙偺堦旜偼傑傕側偔懱傪備偡偭偰塲偓偩偟傑偟偨丅

丂乽偄傑妶乮偄乯偒偐偊偭偨偺偑僊儞僽僫偱偡丅

丂旡攊屛偵偼丄僼僫偑嶰庬椶偄傑偡丅 |

恾1-4丂3庬椶偺僼僫

俙 僊儞僽僫乮昗杮偺慡挿栺20cm)

俛 僎儞僑儘僂僽僫乮摨栺35cm)

俠 僯僑儘僽僫乮摨栺28cm)

|

丂偙偺彮偟嵶挿偄偺偑僼僫偢偟偵寚偐偣側偄僯僑儘僽僫丄嬧敀怓偺暯偨偄偺偑僎儞僑儘僂僽僫偱偡丅乿

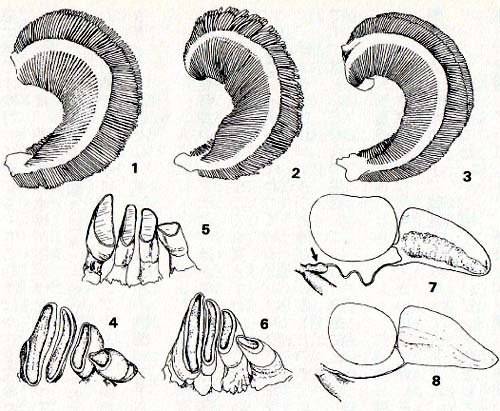

丂愢柧偟側偑傜丄巹偼夝朥摴嬶偺傎偐丄嵶偐偄晹暘傪尒傞偨傔丄幚懱尠旝嬀傕梡堄偟傑偟偨丅

丂僊儞僽僫丂旡攊屛偵偡傓嶰庬椶偺僼僫偺偆偪丄僊儞僽僫偩偗偼丄旡攊屛偵尷傜偢丄擔杮偠傘偆摓傞偲偙傠偵偡傫偱偄傑偡丅

丂懱偮偒偼悺媗傑傝偱偑偭偟傝偟偰偄傑偡丅

丂椮偑岤偔偰攳傟偵偔偔丄偦偺昞柺偑慹乮偁傜乯偄墯撌偱偞傜偮偄偰偄傞偙偲傕偁傝傑偡丅

丂懱傪恀忋偐傜尒傞偲丄橐奧偑嵍塃偵挘傝偩偟丄岥偺愭偑嫹傑偭偰偄傑偡丅

丂偙偺摢偺摿挜偼丄塧偵嬤偯偄偰橐奧乮偊傜傇偨乯傪媫偵峀偘丄媧堷億儞僾偺尨棟偱塧傪媧偄偙傓怘傋曽偵栶棫偪傑偡丅

丂崱搙偼橐奧傪愗傝庢偭偰傒傑偟傚偆丅

丂怺峠怓偺橐偑慜屻偵巐枃暲傫偱尒偊傑偡偹丅

丂偦偺堦斣慜偺堦枃傪愗傝庢偭偰傛偔尒傞偲丄媩宆偵嬋偑偭偨嵶偄崪偺幉傪嫬偵偟偰丄屻懁偵偼憤乮傆偝乯偺傛偆側愒偄橐乮偊傜丄橐曎亖偝偄傋傫乯偑擇楍偵暲傫偱偄偰丄屇媧偵栶棫偪傑偡丅

丂傑偨崪偺幉傛傝慜懁偵偼丄敀偄孂偺帟偵帡偨忦乮偡偠乯偑屲乑杮傎偳暲傫偱偄傑偡丅

丂偙偺孂偺帟偼橐阈乮偝偄偼乯偲屇偽傟丄岥偐傜媧偄偙傫偩偛傒偑戝愗側橐曎傊峴偐側偄傛偆偵鄅乮偙乯偟偲傞偟偐偗偱偡丅

丂僼僫傪偠偭偲娤嶡偟偰偄傞偲丄帪乆屇媧偺娫偵偟傗偭偔傝偵帡偨偟偖偝傪偟偰丄岥偐傜偛傒傪偼偒偩偡偺偼丄偦偺偨傔偱偡丅

丂堦曽丄媧偄偙傫偩塧偼丄偺偳偵偁傞忎晇側帟乮堲摢帟亖偄傫偲偆偟乯偱欩乮偐乯傒偔偩偒傑偡丅

丂僊儞僽僫偵尷傜偢丄僐僀傗僞僫僑椶側偳偺僐僀壢偺嫑偼偁偛偵帟偑側偔偰丄偺偳偵偁傞堲摢崪偲偄偆崪偵惗偊偰偄傞帟偑戙傢傝傪偮偲傔偰偄傑偡丅

丂僊儞僽僫偼偄偮傕愺偄悈憪傗愇愊傒偺娫偵偡傫偱偄傑偡丅偙偺廧傒応強偼塧偵宐傑傟偰偄傑偡偑丄悈捁傗僀僞僠側偳丄尦乆丄婋尟側揋傕懡偔丄偙偙偱惗偒偸偔偵偼丄偡偽傗偄峴摦偑戝愗偱偡丅

丂嬝擏偺敪払偟偨懱偮偒傗丄偑偭偟傝偟偨崪奿丄抁偄偗傟偳愵宆偵峀偑偭偨旜傃傟側偳丄僊儞僽僫偺摿挜偼丄媫偵旜偱悈傪懪偭偰揇偵傕偖傝偙傓偡偽傗偝傪惗傒偩偟偰偄傑偡丅

丂僊儞僽僫偼丄搤偵徖偺悈埵偑壓偑偭偨傝昘偑挘偭偰傕丄揇偵傕偖偭偰偡偛偡偙偲偑偱偒傑偡偑丄敪払偟偨橐傗椮傕偙偺嫮枵偝偵偒偭偲栶棫偭偰偄傞偺偱偟傚偆丅

丂悈偐傜偟偽傜偔弌偟偰偍偄偰暯婥偩偭偨偺傕摉慠偱偡丅

丂偝傜偵丄擔杮偺僊儞僽僫偲傛偔帡偨僊儞僽僫偼杒嬌寳偵偝偊偡傫偱偄傑偡丅

丂偟偐偟丄晜偒戃偑庛乆偟偄僊儞僽僫偼悈埑偺挷愡偑嬯庤傜偟偔丄旡攊屛偱偼偗偭偟偰壂崌傊偼偱偐偗傑偣傫丅

丂側偍丄旡攊屛偺僊儞僽僫偼丄傎偐偺懡偔偺抧曽偲摨偠傛偆偵儊僗偽偐傝偱丄傎偐偺嫑偑僆僗偺栶妱傪偡傞曄偭偨嫑偲偄偆偙偲傕妎偊偰偍偄偰偔偩偝偄丅

丂僎儞僑儘僂僽僫

丂墶偨傢偭偰偄傞僎儞僑儘僂僽僫傪尒偰丄戞堦偵婥偯偔偺偼丄攚暊偺忎乮懱崅乯偑崅偔丄懱偮偒傗傂傟偑偡傜傝偲怢傃偰偄傞偙偲偱偡丅

丂傑偨丄椮乮偆傠偙乯偑戝偒偔丄昞柺偑妸傜偐偱攳傟傗偡偄偺偱偡丅

丂傎偲傫偳壂崌偱惗妶偟偰偄傞偙偺嫑偵偲偭偰丄偙偆偟偨摿挜偑栶棫偭偰偄傞偵偪偑偄偁傝傑偣傫丅

丂僎儞僑儘僂僽僫偺摢偼栚棫偭偰戝偒偄偺偱偡偑丄偦傟偼摢慡懱偱偼側偔偰丄幚偼娽傛傝屻丄偮傑傝丄橐奧偑戝偒偄偨傔偱偡丅

丂橐奧傪愗傝庢偭偰傒傑偡偲丄僊儞僽僫偲偺堘偄偑偼偭偒傝偟傑偡丅

丂橐曎偼僊儞僽僫偵斾傋偰偨偄偦偆抁偔丄扺偄僺儞僋怓傪偟偰偄傑偡丅

丂偟偐偟丄栚棫偮偺偼丄偦偺慜懁偵暲傇橐阈偑敪払偟偰偄傞偙偲偱丄橐奧傪愗傝奐偄偨撪懁偺戝敿偺応強傪愯傔偰偄傑偡丅

丂堦斣慜偺堦枃偺橐傪愗傝庢偭偰傒傞偲丄忋抂偑撪懁傊姫偒偙傫偱偄偰丄橐攆偱嵶偐偄塧傪廤傔傞偺偵栶棫偪傑偡丅

丂傑偨丄橐阈偺孂偺帟偼偨偄偦偆挿偄偽偐傝偐丄偦偺悢偼晛捠堦堦乑乣堦擇乑杮傕偁傝傑偡丅 |

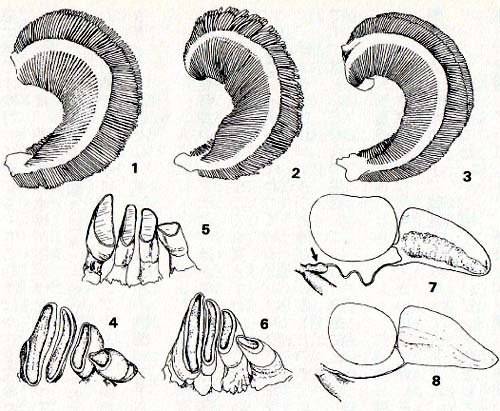

恾1-6丂僼僫偺懱偺偄傠偄傠側晹暘

1乣3丂堦斣慜偺橐媩丅4乣6丂堲摢帟丅7偲8丂晜偒戃

1丄4丄8偼僊儞僽僫丅2偲5偼僎儞僑儘僂僽僫丅 3丄6丄7偼僯僑儘僽僫

乮7偺栴報偼敪払偟偨婥摴曎丄8偲斾傋偰偔偩偝偄乯

|

丂孂偺帟傪堦杮偲偭偰丄尠旝嬀偱偺偧偄偰傒傞偲丄暋嶨偵巬暘偐傟偟偰偄傞傛偆偡偑偼偭偒傝傢偐傝傑偡丅

丂僎儞僑儘僂僽僫傪悈憛偱娤嶡偟偰偄偰傕丄傎偐偺僼僫傗僐僀偺傛偆偵丄偟傖偭偔傝偺傛偆側摦嶌偼偗偭偟偰偟傑偣傫丅

丂偙傟偼丄僎儞僑儘僂僽僫偑橐阈偱鄅偟偲偭偩旝棻巕傪塧偵偟偰偄傞偨傔偱偡丅

丂僎儞僑儘僂僽僫偼晛抜壂偵偄偰丄悈拞偵晜偄偰偄傞僾儔儞僋僩儞傪怘傋偰偄傞偺偱偡丅

丂僾儔儞僋僩儞傪怘傋傞偺偵栶棫偮摿挜偼丄橐阈偩偗偱偼偁傝傑偣傫丅

丂岥偼僊儞僽僫偺堦丒屲攞偺暆偑偁偭偰丄僾儔儞僋僩儞僱僢僩偺栶妱傪偟傑偡偟丄偺偳偵暲傇堲摢帟偼杹傝崌傢偡柺乮欩崌柺乯偑峀偔敪払偟丄帟偺傑傢傝傪曗嫮偟偰偄傞峝偄僄僫儊儖幙偺憌偼僊儞僽僫傛傝偢偭偲敄偔丄偦偺偨傔丄偨傗偡偔杹傝尭偭偰丄峀偄欩崌柺偼偄偮傕恀偭暯乮偨偄傜乯偵側偭偰偄傑偡乮恾1-6偺5乯丅

丂偙傟偱旝嵶側僾儔儞僋僩儞傕杹傝偮傇偟偰偟傑偄傑偡丅

丂偟偐偟丄僎儞僑儘僂僽僫偺怘傋傞僾儔儞僋僩儞偺拞偵偼丄摦暔僾儔儞僋僩儞偵斾傋偰偼傞偐偵旝嵶側怉暔僾儔儞僋僩儞偺傎偆偑偮偹偵懡偄偺偱偡丅

丂旝嵶側怉暔僾儔儞僋僩儞偺戝晹暘偼丄堲摢帟偺娫傪柍帠捠夁偟偰偟傑偄丄岤偄嵶朎暻偵庣傜傟偰丄徚壔偝傟偢偵攔弌偝傟傞偐傕偟傟傑偣傫丅

丂偙偺媈栤偼傑偩廫暘夝寛偝傟偰偼偄傑偣傫偑丄僎儞僑儘僂僽僫偺挵偼挿偔丄懱挿偺屲乣嬨攞傕偁偭偰丄偙傟偼僊儞僽僫偺懢偔偰抁偄挵偺嶰攞埲忋偵媦傇偙偲偐傜丄撲偼夝偗偦偆偱偡丅

丂傒側偝傫偼丄憪怘廱偺挵偑挿偄偙偲偼偛偧傫偠偱偟傚偆偐丅

丂憪怘廱偼挿偄挵偺拞偵僶僋僥儕傾傪攟梴偟偰怉暔偺嵶朎暻傪攋夡偟偰傕傜偄丄偙傟傪徚壔偟偨傝丄偁傞偄偼丄挵撪偱攟梴偟偨僶僋僥儕傾帺恎傪徚壔偟偨傝偟偰偄傞偺偱偡丅

丂僯僑儘僽僫丂僯僑儘僽僫偺懱偮偒偼墌摏宆偱丄僐僀偵彮偟帡偰偄傑偡丅傑偨丄傂傟偺敪払偼僎儞僑儘僂僽僫偲僊儞僽僫偺拞娫偱偡丅

丂偙偆偟偨懱偮偒偼丄抮偺僐僀偺傛偆偵備偭偔傝塲偓傑傢偭偰偄傞娫偼傛偄偺偱偡偑丄揋偵廝傢傟偨偲偒偵偡偽傗偔摝偘傞偙偲偑偱偒傑偣傫丅

丂僯僑儘僽僫偼丄僊儞僽僫偲暲傫偱慡崙偳偙偵偱傕偡傫偱偄傞丄僉儞僽僫椶乮墿怓偑偐偭偨僼僫乯偺旡攊屛宆偲偄偊傞偱偟傚偆丅

丂傕偪傠傫丄旡攊屛宆偺摿挜傕傕偭偰偄傑偡丅

丂偦傟偼丄晜偒戃偑傛偔敪払偟偰偄傞偙偲偱丄偦偺枌暻偼偨偄偦偆岤偄偟丄傑偨丄晜偒戃偺拞偺僈僗偺埑椡傪挷愡偡傞丄偺偳傊捠偠傞婥摴偺挷愡曎偑偲偔偵敪払偟偰偄傑偡丅

丂僯僑儘僽僫偼丄搤偵壂偺怺傒偺掙偱惗妶偟傑偡偑丄偄偭偣偄偵拞憌傊晜偒忋偑偭偰偒偰丄摦暔僾儔儞僩僞儞傪怘傋偨傝傕偟傑偡丅

丂僯僑儘僽僫偺敪払偟偨晜偒戃偼丄偙偺徃崀塣摦偵栶棫偮偵偪偑偄偁傝傑偣傫丅

丂僯僑儘僽僫偼丄抔偐偄婫愡偺娫偼丄娸偺嬤偔偱悈憪傪怘傋偨傝丄悈掙偱僀僩儈儈僘傗儐僗儕僇傪偁偝偭偨傝偟傑偡丅

丂僯僑儘僽僫偺岥偼丄僎儞僑儘僂僽僫傎偳偱偼偁傝傑偣傫偑丄偐側傝戝偒偔奐偔偟丄姀攆偺孂偺帟傕榋乑乣幍乑杮傪悢偊丄慹嶨偱偡偑戝偒偔巬暘偐傟偟偰偄傑偡丅

丂偦傟傛傝傕丄妠乮偁偛乯偑偑偭偟傝偟偰挿偔丄怬偺墢偼偆偡偔丄偙偺岥偱傗傢傜偐偄悈憪傪峑傒偲傝丄偪偓傞偙偲偑懡偄偺偱偡丅

丂偙傟傜偡傋偰偼丄僯僑儘僽僫偺嶨怘惈偲娭學偟偰偄傞傛偆偵巚偄傑偡丅

丂夝朥偟側偑傜偙偙偱榖偟偨偙偲傪丄師偵榖偡丄帺慠偺拞偺僼僫偺惗妶偱丄偤傂傕偆堦搙巚偄弌偟偰偔偩偝偄丅

丂傑偨丄暦偒姷傟側偄夝朥偺尵梩傕傛偔妎偊偰偍偒傑偟傚偆丅

丂嘍丂偄傑偺旡攊屛偼乧乧

丂偙偙偱乽偄傑偺旡攊屛乿偲偄偆偺偼丄堦嬨敧乑擭戙偲偄偆堄枴偱偼偁傝傑偣傫丅

丂傕偭偲峀偔丄尰悽偺旡攊屛偺榖傪偟傛偆偲巚偄傑偡丅

丂抧恾傪奐偄偰傒傞偲丄旡攊屛偼撿晹偱偔傃傟偰偄偰丄柺愊偺栺嬨妱傪愯傔傞峀偔偰怺偄杒屛偲丄柺愊偺栺堦妱傪愯傔傞愺偄撿屛偲偵暘偗傜傟傑偡丅

丂巹偼傛偔嫏慏偵忔偣偰傕傜偭偰峀偄拠崌傊弌偐偗傑偟偨丅

丂杒屛偺壂偱偼丄傑傢傝偺娸偼悈暯慄壓偵偐偔傟丄奀傊弌偨傛偆偵姶偠傑偡丅

丂壂崌偺杒晹偵棫偮抾惗搰乮偪偔傇偟傑乯偵愙嬤偡傞偲丄搰偺忋傪僒僊椶傗僇儚僂偺戝孮偑棎晳偟偰偄傑偡丅

丂奐敪偑恑傓傑偱偼丄儈僒僑偑僟僀價儞僌偟偰嫑傪偲傞巔傪丄傑偨搤偐傜弔偵偐偗偰偼奀捁偺僆僆僴儉側偳傪傛偔尒偐偗傑偟偨丅

丂屛偺杒晹堦懷傗搰偺傑傢傝側偳偱偼丄媫偵怺偄娸偑懡偔丄釯偑愊傒廳側偭偨傝丄娾偑偱偨傝偟偰偄傑偡丅

丂偟偐偟丄杒屛偼偐側傝峀偄娸曈偵傢偨偭偰嵒昹偑懕偄偰偄傑偡丅

丂偳偙傑偱傕懕偔嵒昹偵増偭偰廙傪恑傔傞偲丄嵒廈偑墑傃丄儓僔偑傑偽傜偵惗偊偰偄傞偲偙傠偑偁偭偰丄愳岥偺埵抲傪嫵偊偰偄傑偡丅

丂慜偵偼丄愳岥偺墱傑偱偢偭偲儓僔懷偑峀偑偭偰偄傞偲偙傠偑傛偔偁傝傑偟偨丅

丂偙偺嫹偄愳岥偐傜廙傪墱傊忔傝擖傟傞偲丄巚偄偑偗偢慡偔偪偑偭偨晽宨偑奐偗偨傕偺偱偡丅

丂偦偙偵偼枾惗偟偨峀戝側儓僔懷偱傑傢傝傪岤偔偐偙傑傟丄晜憪傗捑悈怉暔偑斏偭偰偄偰丄偦傟傑偱悷傫偱偄偨悈偼堦曄偟偰妼怓偵曄傢傝丄堦柺偵娒偄悈憪偺崄傝偑偨偩傛偄丄儓僔僉儕偺偝偊偢傝惡偑嬻娫傪傆傞傢偟偰偄傑偟偨丅

丂旡攊屛偐傜敿偽撈棫偟偨偙偆偟偨悈堟偼撪屛偲屇偽傟丄旡攊屛偺廃埻堦懷偵偼戝彫偺撪屛偑楢側偭偰偄偰丄旡攊屛偺戙昞揑晽宨偺堦偮偱偟偨丅

丂恖庤偑壛傢傞傑偊偵偼丄偝傜偵偦偺廃傝傪峀戝側儓僔懷偑庢埻傫偱偄偨偱偟傚偆丅

丂偙傟偼傕偪傠傫丄嶰乑擭埲忋慜偺忣宨偱偡丅

丂撪屛偺悈怺偼愺偔偰姳戱偟傗偡偄偨傔丄戝愴偺廔傝崰偐傜悈揷偵曄偊傜傟偼偠傔傑偟偨丅

丂偟偐偟丄夁嫀擇乑擭傎偳偺娫偵媫懍偵杽傔棫偰傜傟偨寢壥丄偄傑偱偼撪屛偼傎偲傫偳徚柵偟偰丄屛娸偵偼岞墍傗屛娸掔偑峀偑偭偰偄傑偡丅

丂偙傟偼尰戙偺暥柧偑媮傔偨傕偺偱偡丅偟偐偟丄摨帪偵丄傕偲偐傜偡傫偱偄偨惗暔偨偪偼捛偄偨偰傜傟丄偄偪偠傞偟偔尭偭偰偟傑偄傑偟偨丅

丂巹偼丄偙傟偐傜旡攊屛偺帺慠偲惗暔偵偮偄偰榖偦偆偲巚偄傑偡丅傢偗偰傕丄旡攊屛摿嶻偺惗暔丄屌桳偺庬偑惗傑傟偰偒偨攚宨傪扵傠偆偲巚偄傑偡丅

丂偦偙偱丄偱偒傞偩偗帺慠偺傑傑偺旡攊屛偺巔傪尒偰偍偔昁梫偑偁傝傑偡丅

丂傕偪傠傫丄恖娫偺偄偲側傒偼塱偄帪戙偵傢偨偭偰偄偰丄恖庤偑慡偔媦偽側偄帺慠側偳偼偩傟傕尒傞偙偲偑偱偒傑偣傫丅

丂偦偙偱丄偙偙偱偼丄巹偐懌偟偘偔旡攊屛傪朘傟偨丄崱偐傜擇廫悢擭慜偺帺慠偵偮偄偰榖偟傑偡丅

丂偦偺崰偼丄屛偺惗暔偺悽奅偵偲偭偰丄奐敪偼崱擔傎偳怺崗側塭嬁傪梌偊偰偄側偐偭偨偲巚傢傟傞偐傜偱偡丅

top

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏 |