|

****************************************

Index はじめに 一章 二章 三章 四章 おわりに

三章 琵琶湖の歴史をたどる

1 琵琶湖の歴史をたずねて

① 堅田の丘陵と化石

② 古い時代の琵琶湖の証拠

③ 私の研究のはじまり

2 大昔の西日本

① 日本列島の夜明け

② 古い時代の琵琶湖の誕生

③ 大陸と日本のつながり

④ 魚がきた道のなぞ

⑤ グリーン・タフ時代の魚たち

3 琵琶湖の前身・伊賀の湖

① 地学クラブの仲間だちと

② 炎天下の発掘で新発見

③ 化石ブームおこる

④ 服部川のコイの歯の化石 |

⑤ クセノキプリス類の魚など

⑥ たくさんみつかった魚の種類

⑦ 脊椎動物や貝の化石

⑧ 浅い湖に栄えた生物たち

⑨ 伊賀盆地から出る貝

⑩ 古い琵琶湖の化石を追って

⑪ 深くて冷たかった湖

4 移り変わりゆく湖

① 火山灰の層を追って

② 古い琵琶湖のはじまり――上野累層

③ 伊賀累層と阿山累層

④ 湖におこった変動

⑤ 蒲生累層ができたころ

⑥ 貝の世界に起ったできごと

|

1 琵琶湖の歴史をたずねて

① 堅田の丘陵と化石

琵琶湖が狭くくびれているところに、有名な琵琶湖大橋がかかっています。

橋の上から西を眺めると、対岸の堅田町の後に迫る比良・比叡の山々のふもとに沿って、低い丘陵が遠くまで続いています。

この丘陵では昔から貝やゾウの化石がみつかることが知られていました。

そのうちでも、江戸時代の後期にみつかったトウヨウゾウの化石は有名です。

しかし、ゾウの化石はその後もたびたび見つかっていて、シガゾウ、アカシゾウの三種に達し、特にシガゾウの臼歯は全部で六個も発掘されていて、大学や発掘した人の家などに大切に保存されています。

三種のゾウはすんでいた時代がそれぞれ違うため、地質学にとって時代を決める大切な資料となります。

貝の化石はたくさんとれるのですが、ひどく変形していたり、しまっておくとぽろぽろ割れることもあって、たくさん見つかるのにあまり保存されていません。

それでも、貝の種類は今の琵琶湖にすんでいるものとそっくりなので、貝やゾウの化石の出るこの丘陵全体が、大昔の琵琶湖に推積した地層に違いないと学者たちは考えました。

しかし、貝はともあれ、絶滅したゾウがみつかるし、地層は今の湖面より二一〇~三〇〇メートルも高いため、これは現在の琵琶湖ではない「古琵琶湖」の地層だと呼ばれるようになりました。

昭和のはじめ、堅田の丘陵の地層をはじめてくわしく調べた池辺展生(いけべのぶお)先生は、地層の上半は砂礫がち、下半は粘土がちであることを発見されました。

また、砂礫がちの地層には椨物の化石がたくさん含まれ、粘土がちの地層からは琵琶湖にすんでいるタテボシ、オトコクテボシ、ナガタニシ、セタシジミ、メンカラスガイなどが見つかりました。

② 古い時代の琵琶湖の証拠

先生はその後、琵琶湖よりずっと南の伊賀盆地や甲賀盆地にも、淡水の貝を含む粘上がちの地層が広がっていることを知り、大昔の琵琶湖が、はじめははるか南にあったことに気づき、堅田の地層と区別されました。

というのは、ここでは今の琵琶湖にすんでいない淡水貝の化石がみつかるためです。

そこで、大昔の琵琶湖に推積したこれらの地層を地域ごとに別の名で呼び、全体をまとめて「古琵琶湖層群」と呼ばれるようになりました。

古琵琶湖層群は近畿地方のまん中にあるため、京都や大阪の大学の先生や学生たちにとって絶好の研究の場になりました。

この地層の魅力は伊賀盆地の地層が今から約四〇〇万年前にはじまる古いもので、それからあと、現在にいたるまで淡水貝が含まれ、海が入りこむことなく湖がずっと続いているからです。

こんなに永い時代にわたってつづいて現在におよぶ湖の地層は、日本中どこを探してもありません。

|

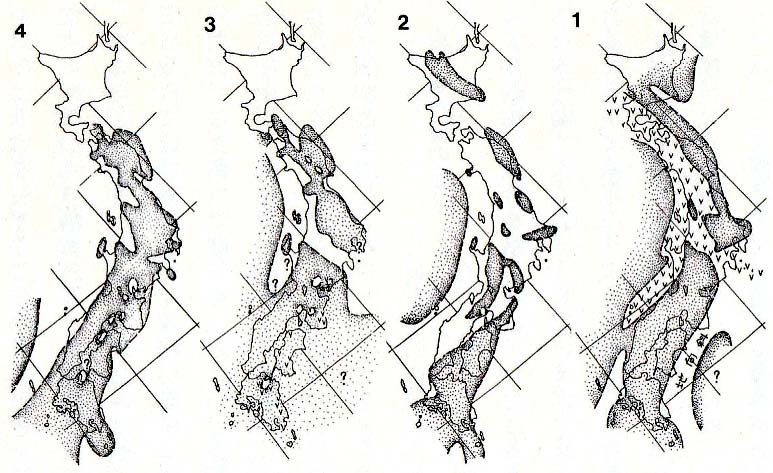

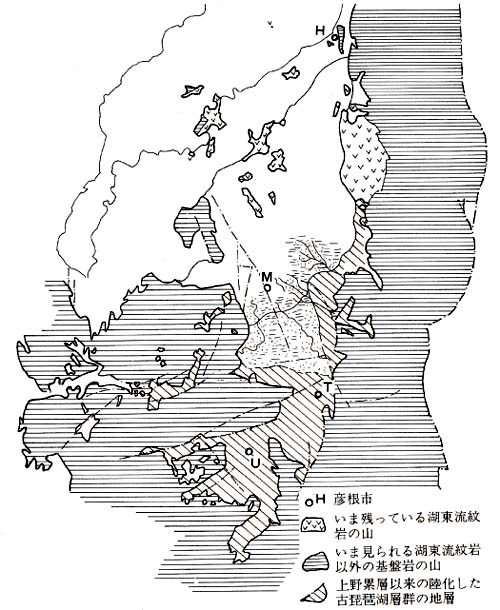

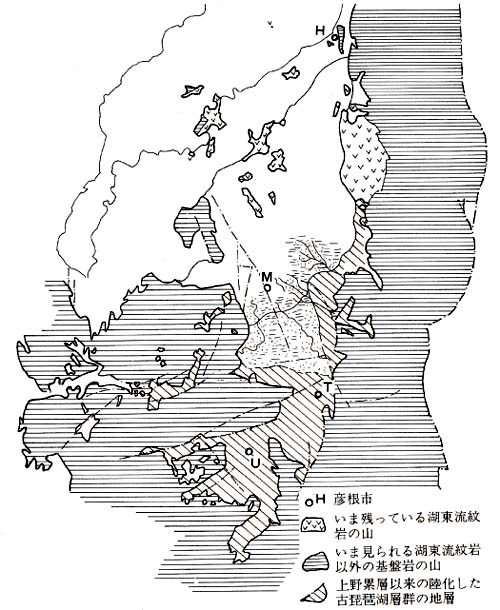

図3-1 古琵琶湖層群の分布(いく種類かの図を参考にして描いた)

|

③ 私の研究のはじまり

私は琵琶湖の魚を調べてきました。

そこで、堅田の粘土層の中から魚の化石がみつからないかと、いろいろの人にたずねてきましたが、もう二〇年になるというのに、情報はほとんどゼロといってよいほどでした。

こうした不毛の年のうちに、山科(やましな)に住んでおられる中村喬(なかむらたかし)さんを知るようになりました。

中村さんは休日のたびに堅田の丘陵へでかけて化石の採集をしておられるうちに、直径一センチほどの変った動物の歯をみつけられたのです。

私の手元に送られてきたのは大きなコイの歯でした。

これがきっかけとなって、私は中村さんのお宅を訪ね、貝の化石のすばらしいコレクションを見せてもらいました。

それは、私がそれまでに見てきた形のゆがんだ化石と違って、貝の種類がすぐわかります。中村さんは、その中から一つの標本を取出して私の注意をひかれましたが、それは、今では絶滅してしまった貝でした。

そこで私は考えました。

「琵琶湖が続いて存在しているかぎり、魚も貝もプランクトンも運命をともにしたはずだ。

なぜ、私は魚の化石だけを追って、たくさんみつかる貝の化石を無視したのだろう!」

この考えはその後、私の中でますます燃えあがり、魚の研究をしばらくやめて、貝の化石を調べてみようと決心するまでになりました。

そしてついには、さらに堅田だけでなく、琵琶湖が最初に生まれた伊賀盆地にまで足をのばしてしまいました。

2 大昔の西日本

琵琶湖のおいたちを探るため、まずその背景から調べていくことにしましょう。

① 日本列島の夜明け

今では日本は大陸からはなれていますが、約三〇〇〇万年前までは、日本海や東シナ海はまだ現われておらず、日本はアジア大陸と陸つづきで、その東岸に当たっていました。

ところが、太平洋をとりまく縁(へり)の地域、別のことばでいうと、大洋と大陸の接する地域では、今から二五〇〇万年ほど前の中新世のはじめに、各地で大きな地殻変動が起こりました。

それは、日本列島やその周辺でも例外ではありませんでした。

「グリーン・タフ変動」と名づけられるこの大地の大変革は、それまで陸地であったところを海にかえたり、また逆に海であったところを陸にかえるなどしたため、その当時の日本列島の地形の移り変りは、めまぐるしいものでした。

この地殻変動が、今の日本列島を誕生させるうえで、一番重要な役割をはたしたことは、間違いありません。

ここで、この変動の様子をもう少しくわしくみてみましょう。

日本列島のうちでも、この変動をまっとうに受けた「グリーン・タフ地域」では、到るところで大量の熔岩が噴(ふ)きだしたあと、深い陥没盆地が生まれ、やがて水がたまって湖となりました。

さらにその後、全域が沈んで海が入りこみましたが、こういう歴史を一度ならず経ています。

しかし、変動がそれほど大きくなかった地方もありました。

② 古い時代の琵琶湖の誕生

西日本でグリーン・タフ変動の影響をつよく受けたのは、おもに山陰や北陸など、日本海に沿った地方です。

したがって、今の琵琶湖も含めたそれより南側一帯は大変動の時代にも比較的おだやかな歴史をたどりました。

しかし、それも。比較的おだやか”だったということで、ここもやはり、中新世から現在までの地史は変化に富んだものでした。

|

図3-2 第二瀬戸内海

左:更新世前期の後半~更新世中期(盆地の一部に海が侵入)、右:鮮新世後期~更新世前期の初め

(市原実氏による)

|

西日本のうち、中国地方と四国との間に細長く広がる海を瀬戸内海と呼ぶことはみなさんもよくご存じでしょう。

しかし、数百万年前、あるいはそれ以前の日本にも瀬戸内海があって、第一瀬戸内の海(うみ)、第二瀬戸内の海(うみ)などと呼ばれているのは、たぶんご存じないかもしれません。

私たちは、中新世の中頃(一〇〇〇~一五〇〇万年前)に、現在の瀬戸内海やさらに東と北に広がっていた海を、第一瀬戸内の海(うみ)と呼んでいます。

また、鮮新世(五〇〇万年前)から更新世前期までの海を、第二瀬戸内の海(うみ)と呼んでいます。

ここで「うみ」といったのは、実はいつも塩辛い海だったのではなくて、ある時には真水(まみず)の湖(うみ)になったりしたことがあるからです。

まえにお話したように、西日本の中部や南部でも、ある程度グリーン・タフ地殻変動の影響を受けて、あちこちで熔岩が噴きだしたり、浅い海が広がったりしました。

この浅い海-第一瀬戸内海が広がったとき泳ぎまわっていた魚や貝の化石が、方々でみつかります。

しかし、約一〇〇〇万年前に海は退いて陸に変ってしまいました。

その後も、陸に変ったところのあちこちで散発的な火山活動が起こり、その跡が湖になったりしましたが、今から五〇〇万年前の鮮新世になると、大地に再び新しい変動の波が訪れました。

中新世の末に陸地に変ったところが再び沈んで、盆地の列が東西に走り、湖が並んで生まれました。これが第二瀬戸内海のはじまりです。

ただし、大地の沈みこんだ場所は第一瀬戸内海とはかなりずれていて、南側は東西に続く大山脈で太平洋からへだてられていました。

湖の列を東の方から順にみていきますと、伊勢湾から濃尾平野一帯に生まれた東海湖、鈴鹿山脈の西側に生まれた古琵琶湖、大阪湾から京都にかけて生まれた古大阪湖など、今の瀬戸内海に沿って、さらに西へ続いていました。

そのうち、鈴鹿山脈の西側の伊賀盆地に生まれた古琵琶湖が琵琶湖のはじまりです。

東西に並んで生まれた湖の多くは、一〇〇万年あまり前に、海の水が入りこんで海の一部に変ってしまい、またあるものはその後に礫や砂が流れこんで埋まってしまいました。

しかし、古琵琶湖だけは北へ北へと位置を移しながら、いまも湖として続いています。

一方、海の水が入ってきた古大阪湖の場合は、それまで湖の南側を太平洋から隔てていた山脈を切って海が侵入したと言われています(図3-2)。

一旦入ってきた海は、その後、退いたり入りこんだりを繰返し、そのたびに真水(まみず)になったり、塩水の海になったりしました。

大阪盆地に残された地層をたどると、過去に一五回も海が入ってきたことがわかります。

③ 大陸と日本のつながり

琵琶湖のおいたちをさぐってきましたが、一方、琵琶湖の魚や貝などの先祖はどこからやってきたのでしょうか。

|

図3-3 中新世から鮮新世にかけての日本

1 中新世のはじめ(2,300~1,900万年前)、グリーン・タフ地域の火山活動(V印)と広大な湖の時代。

2 中新世の前期~中期(1,600万~1,400万年前)、海が陸に深く侵入して日本海が生まれ、東日本の大部分は孤立し、西日本では第一瀬戸内海が広がる。

3 中新世の中期(1,400万~1,000万年前)海が退き西日本は大陸の半島となる。

4 鮮新世の前期(380万~230万年前)、日本と大陸のあいだに海が侵入(池辺展生氏の図より)

|

この疑問を解くには、日本と大陸のつながりを知る必要があります(図3‐3)。

グリーン・タフ変動のはじめ、北海道から本州の日本海側に沿い、山陰地方にわたって湖が細長く続いてできました(1)。 ここへ、陸を横ぎって西から太平洋の海が侵入したのが日本海のはじまりです。

海は少しずつ東へ広がりました。

やがて、まえにお話した第一瀬戸内海の時代に大きく海水面が高まり、海は日本海に広がって東北日本の大部分を海に変え、西日本を横ぎって九州の北から東シナ海へ広がり、日本と大陸は海で隔てられました(2)。

約一〇〇〇万年前に海が退くと、西日本一帯は大陸とつなかって、日本は大陸からつきでた半島になりました(3)。

この時代に、日本の内陸では火山活動にともなって方々に湖ができました。

しかし、火山活動で生まれた湖は、熔岩が流れこんだり石で厚く埋められたりしたため、中新世の終り頃鳥取県南部にあった人形峠の湖の跡から魚やトンボの化石がみつかっているほかは、魚や貝の様子をたどることができません。

西日本では山陰地方を除けば、だいたいこの時代をつうじて大地がゆっくり削られていき、鮮新世にかけて平たんな準平原になっていきました。

その後、裏日本へ海が侵入したのは約三〇〇万年前、つまり鮮新世の後期からです(4)。

しかし、この時代には地域によって陸地が高まったり沈みこんだりしたため、海の侵入は一様ではなく、瀬戸内地方では更新世のはじめ(ほぼ二〇〇万年前)からでした(図3-2の左)。

一方、日本海側では更新世の中頃には海が退き、ゾウをはじめ多くの哺乳動物加東アジアの大陸から繰返し渡ってきました。

これは、大陸との間に広い陸地のつながりがいく度もできた証拠です。

しかし、約八万年前に海水面が高まってからのちは、大陸との通路は閉ざされてしまいました。

④ 魚がきた道のなぞ

日本の川や湖にすむ魚や貝に近いものが、対岸のアジア大陸の東部には多く、中には全く同じ種もあります。

そこで私たちは、永い間には、真水にすむ動物の通る水路が開けていただろうと想像します。

現在では、真水にすむ魚(淡水魚)について日本全国でよく調べられています。

最近では人が運んで、いままですんでいなかったところへ移されることがよく起こります。

そこで、できるだけそのことも頭に入れて調べてみると、

①東日本に比べて西へいくほど種類が多い

、②北九州から瀬戸内海沿岸を通って濃尾平野にわたる地域では共通する種類が特に多い、

③その中にはまず朝鮮と共通するもの、次いで中国の東北部から中部、あるいはさらに南部まで共通する種類がある、 |

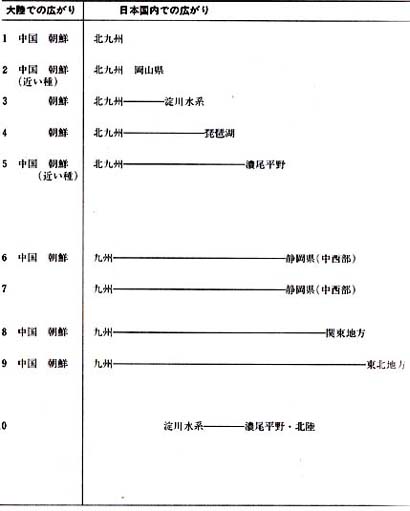

などがわかります(表3=下)。

|

|

|

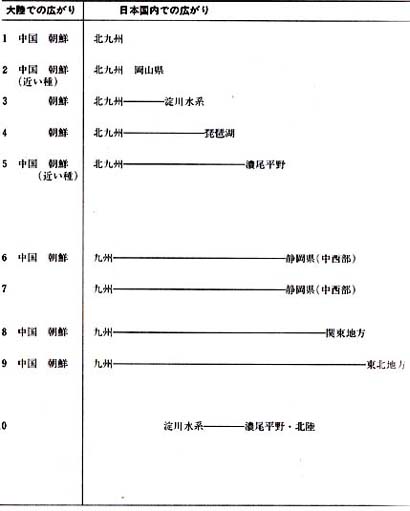

表3 西日本の淡水魚の広がり

西から東へ広がったと考えた一覧表。

海と出入りしたり海水に強い魚、人によって広がったといわれるコイ、フナ、ドジョウ、ナマズと琵琶湖に固有な魚は除いた。 |

しかし、大きな川が大陸と日本をつないでいた跡を海底にたどるのは大変です。

幾度も起った海水面の大変動のため、古い時代に流れた川の跡は消されてしまい、約三万年前のたいそう寒かった時代に海水面が一四〇メートルも下がった時を除けば、なかなか追跡できません。

海底の川の跡とは違いますが、琵琶湖の魚がきた道をじかに教えてくれそうなアイディアもでています。

第二瀬戸内海のはじめころ、今の瀬戸内海のところに湖が東西に並んでできたことは、前にお話しました。

海がここに入りこんでくる前は、これらの湖から流れでた水はとこへ流れていたのでしょうか。

市原実(いちはらみのる)先生は、湖を連ねる水路ができていて、古琵琶湖からはじまる川が西へ流れ、九州を通って東シナ海で大陸からの川と合流したと考えました。

もしこの瀬戸内の大河の下流が揚子江や黄河、朝鮮の川の下流と合流していたとすれば、西日本で栄えている魚たちのきた道はこれだといえそうです。

また、東シナ海の底には、北から南へ向かう大河の跡が実際に残っています。

このアイディアを確かめるため、日本の淡水魚のそれぞれについて、すんでいる広がり(分布)を調べてみると、朝鮮や中国と同じ種のほとんどは、九州、瀬戸内地方から琵琶湖あるいは濃尾平野まで広がっていますが、さらに静岡県や北陸地方へ、あるものは東北地方北部まで広がっているものもあります。

これらの淡水魚たちは、市原先生の考えた瀬戸内コースを通ってやってきたのかもしれませんが、それにしては、近畿地方から先の広がり方があまりに違います。

これは一度にやってきたのでないからでしょうか。

このほか、日本の中部―西部地方の淡水魚の中には、たしかに中国や朝鮮と近いのですが、すでに日本だけの種に変ってしまったものも少なくありません。

しかも、そのうちには琵琶湖やその下流から濃尾平野までの狭い地域だけにすむものや、さらに、この地域から北陸地方へ広がっているものもいくつかあります。

こういう広がりは、琵琶湖や濃尾平野からまわりへ広がった結果てはないでしょうか。

あるいは前にお話したハスのように、日本海側から近畿地方へ入ってきたものの子孫なのでしょうか。

また、タモロコのように、もときたはずの道に当たる九州にはいない魚もあります。

これらの謎を解く新しいアイディアもあります。更新世のはじめ、大分県の玖珠(くす)盆地にあった湖からヤマメ(またはアマゴ)、コイ、カワムツ、ニゴイ、ヤリタナゴなど、今と同じ魚の全身の化石がみつかっています。

坪川健吾(つぼかわけんご)先生は、この湖が瀬戸内を結ぶ水路の下流にあったとみて、今の西日本の多くの魚たちが、ここを通って東海地方、あるいはさらに東へ到達できたと考えられました。

また、西日本の淡水魚のうち、タモロコなどの数種が九州にいないのは、九州では更新世をつうじて火山活動が激しかったことや、瀬戸内地方のうち九州の東部だけが更新世の中頃に広く海におおわれたことが原因だとみられています。

また、岡山地方にあった湖が西からきた魚たちを海の侵入から守ってきたとも書いておられます。

⑤ グリーン・タフ時代の魚たち

日本列島やそのまわりでグリーン・タフ変動が起った中新世には、哺乳動物は今とかなり違う古い型のものでしたが、淡水魚の場合はどうだったでしょうか。

大陸に比べて日本では、中新世より古い時代の淡水魚についての手がかりは、ほとんどありません。

しかし、グリーン・タフ変動とともに日本海沿いにできた湖の地層からは、いろいろな魚の化石がみつかっています。

また、岐阜県の南部の瑞浪(みずなみ)・可児(かに)盆地の同じ時代の浅い湖でも、いろいろの魚の化石がでています。

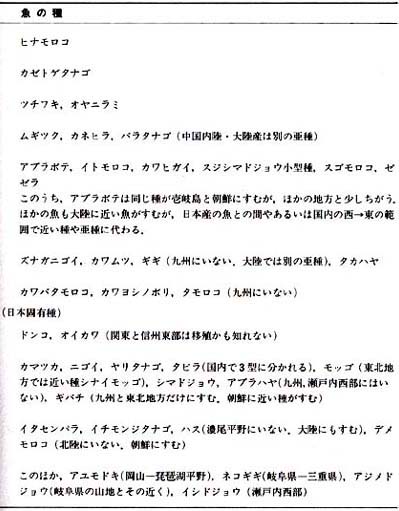

この時代、つまり中新世の前期に日本で一番栄えていたのは、コイ科の魚でクセノキプリス類と呼ばれる一〇センチほどの小魚で、バリカンの歯のようにそろった変った咽頭歯をもっていました。 |

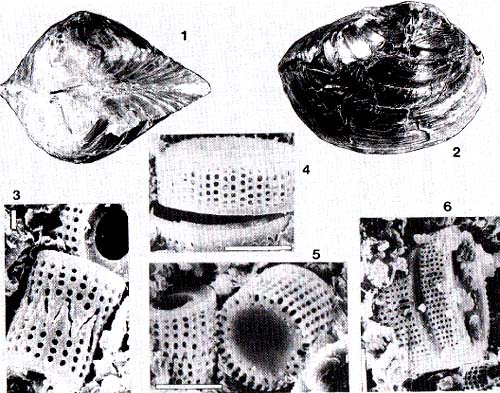

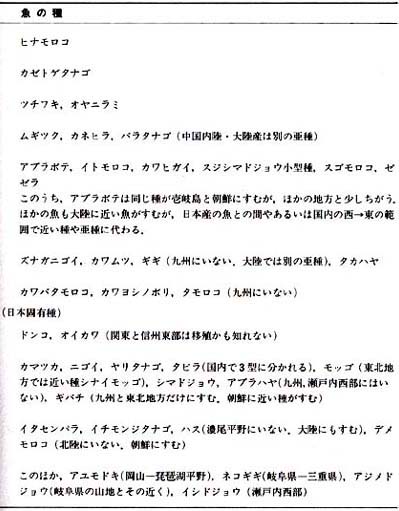

図3-4 中新世の日本の魚

1クセノキプリス類にの標本は15cm) 、2クルクー類にの標本は18cm。以上は壱岐島産)、

3アユの先祖(松江産、魚の長さ5~6cm)、4フナの先祖(福井県鯖江産.最大4.5cm)、

5フナの先祖の咽頭歯(拡大)、6コイ属の咽頭歯(岐阜県瑞浪産、長径約(6mm)

|

この仲間の魚はいく種類もありましたが、中新世の後期になると、魚がすめるような湖の跡がほとんど残っていないため、彼らの運命を、もはやたどることができません。

クセノキプリス類の子孫は、現在、中国の広い地域で栄え、全部で一〇種ありますが、たいていの種は日本の中新世の魚と違って口が下向きに付き、その縁が角質になっていて、これで石についた珪藻を削って食べたり、泥底のムシを引き対して食べたりできる一段と進化した魚で、ほとんどの種は大きさも二〇センチを超えます。

中新世の日本で栄えていた第二の魚は、フナの先祖と思われるもので、フナより分厚い咽頭歯が一列に並ぶほか、さらに細い咽頭歯の列が加わり、全部で二列かあるいは三列に歯が並んでいました。

これとよく似た咽頭歯をもった魚は、実は日本だけではなくて、ヨーロッパを含むユーラシア大陸にほぼ同じ時代に広がっていたらしいのです。

このほか、前にお話した岐阜県の湖から、コイに似た小さい咽頭歯がみつかっています。

今のコイの咽頭歯は一目でそれとわかります。

それは、第一列の一番前の歯だけまるく、第二、第三の歯には溝が三条走っているためです。

ところが、ここでみつかった歯には溝が二条しかありませんでした。

なお、これより少しあとの、今から一六〇〇万年前頃に長崎県の壱岐(いき)島にあった湖にいた化石のコイの歯にも二条の溝がありました。

コイはフナと似てユーラシアの温帯に広くすんでいますが、ヨーロッパのコイもアジアのコイも同じ種です。

しかし、中国の雲南省には違ったコイが一四種もいます。そのうちには先祖型と思われる体つきをした五種がいて、この五種では咽頭歯の溝がみな一条しがありません。

普通のコイの場合は、稚魚のころは歯に一条の溝があって、その後、歯が生え替わるにつれ、溝が二条、三条と増えていきます。

雲南省のコイは一番古い型で、中新世の日本にはそれより新しい型のコイが住んでいた、と考えてしまってよいのでしょうか。――

この話はあとでもう一度考えることにしましょう。

日本の中新世の前期には、このほか、クルター類、タナゴ類、ニゴイ属やオイカワ属、ウグイ属などのコイ科の魚や、淡水にすむスズキ類のオヤ号フミ属などもみつかっています。

特に壱岐島の湖の跡からは、一目見たところでは、今の中国のいくつかの属の魚と一致しそうなクルター類の五種をはじめ、クセノキプリス類、オヤニラミ属に近く、もっと大きくなるケツギョ属とみられるもの、トゲウナギ属、ネコギギ属など、いま中国や朝鮮で栄えている魚の仲間が一七種以上みつかりました。

しかし、くわしく調べてみると、実は今の魚とはかなり違う先祖型だとわかったものが、次々とでてきました。

なにしろ一五〇〇万年以上昔の世界にすんでいた魚たちです。属が変わるほど違っているのが当然でしょう。

さて、ここまでに聞きなれない魚の名がいくつもとびだしましたが、それは当時の魚のほとんどが現在の日本にいないためです。

クセノキプリス類やクルター類は現在では中国の魚で、日本の中新世にすんでいたものより一段と進化して栄え、クルター類などは一〇属で約八〇種に達しています。

しかし、不思議なことに、中新世の中国ではこれらの仲間が栄えていた証拠はありません。

さらに不思議なことには、当時の中国の湖では、山東半島でみつかったフナの先祖のほかは中新世の日本と近い仲間の魚はまだみつかっていません。

それどころか、現在では世界のどの地方より種類が多く、中国を代表するといえるコイ科の魚は目立たず、その代わりに今はすっかり絶滅したニシン類の淡水魚たちが栄えていました。

ただしソウギョ、アオウオ、レンギョ類など、いま中国で栄えている特別な魚たちは、すでに中新世に現われていたのです。

しかしながら、現在のクセノキプリス属やクルター属を含め、いま中国で栄えている多くの仲間(属)が中国でいっせいに現われたのは、ようやく鮮新世になってからで、その頃黄河中流の楡社(ユシエ)盆地にあった湖が最初のようです。

一方、化石ではありませんが、クセノキプリス類やクルター類のもっとも古い先祖といえる五センチほどの小魚が、今の中国の広西省の細流や雲南省の湖などに点々とすんでいます。

たぶん、これらの子魚は中新世より前から東アジアに広がっていたと思われます。

日本列島を生みだしたグリーン・タフ変動は、現在の東アジアで栄えている淡水魚類の第一回の発展に大きな役割を果たしたといえます。

ここで再び日本に戻りますと、第一瀬戸内海の海が侵入する直前に鈴鹿地方にあった小さな湖に、いく種類もの淡水貝とともに、タモロコ属の咽頭歯がみつかっているそうです。

また、第一瀬戸内海が退いていった一〇〇〇~一一〇〇万年前頃、松江市付近にあった海岸の湖では、前の壱岐島の湖と同じクセノキプリス類やクルター類、さらに、六センチほどのアユの先祖といえる小魚がすんでいました(図3-4の3)。

ただし、これを最後に、中新世に栄えていた魚の消息はとだえて、日本の淡水魚の歴史に空白ができてしまいました。

しかし、日本ではアユやタモロコを除いて淡水魚が滅びてしまったと考えるのは早すぎます。

これまでに、日本で淡水魚の化石が熱心に調べられた場所は、まだほんのわずかにすぎないのです。

3 琵琶湖の前身・伊賀の湖

① 地学クラブの仲間たちと

新学期がはじまったばかりの放課後、私は三重県の鈴鹿神戸(すずかかんべ)高校で、地学クラブの仲間たちと、この夏に化石を掘りに出かける計画に熱中していました。

鈴鹿山脈の東麓に沿った三重県の中部一帯は、化石がたくさんとれて、地学準備室の多段式の戸棚には、クラブの先輩たちが集めた標本が採集地ごとに整理されて入っています。

そのなかには、津市の南の一志(いっし)層群から集められた海の貝やウニの化石が多く、また、大きなガラス戸棚には、岩石や美しい鉱物の結晶とともに、クジラの骨の化石も並んでいます。

一志層群というのは、まえにお話した中新世の第一瀬戸内海が、この一帯をおおっていたころに残した地層です。

戸棚に集められた化石を見せてもらっているうちに、美しい海の貝のほかに、土色をした、かなりもろい二枚貝や巻貝の化石もみつかりました。

これらは色が冴えないばかりでなく、粘土細工を押しゆがめたようにいびつになっています。

これらはみな湖の貝の化石で、やはりこの近くで集められたものですが、数年前に都市開発がすすみ、たくさんとれた場所は、ほとんどがコンクリートで塗り固められてしまったそうです。

淡水貝の化石がみつかる地層は奄芸(あげ)層群と呼ばれ、第一瀬戸内海の海が退き、鮮新世になって、この地方に広がっていた浅い湖が残した地層で、ドブガイ類や小型のタニシ類の化石をおびただしく含んでいます。

奄芸層群は、古琵琶湖とほとんど同時に生まれた東海湖が残した地層ですが、二つの湖は鈴鹿山脈で隔てられていました。

地学クラブを永年にわたって育ててこられた赤嶺秀雄(あかみねひでお)先生によれば、山脈の西側にある古琵琶湖層群からも、ドブガイ類や小型のタニシ類がみつかり、それは奄芸層群からとれたものと見分けがつかないほど似ているそうです。

しかし、ドブガイ類やタニシ類にはよく似た種類がたくさんあって、とくに化石は変形していることが多く、どこまでが同じ種なのか決めるのに迷います。

赤嶺先生は、「私は貝の専門家ではないのです」と、遠慮がちに話されました。

その時、地学クラブ員の一人が、「峠を西へ越えた川原に一面に化石がでている」と言いだしました。

こうして私たちのこの夏休みの発掘計画が決まったのです。

② 炎天下の発掘で新発見

|

|

|

図3-5 炎天下でおこなわれた発掘のようす |

一九七八年の八月中旬、伊賀盆地の大山田村を流れる服部(はっとり)川は、連日の炎天ですっかり干上がっていました。

まさに、聞いていたとおり、川原の粘土の表面には、小さいタニシ類の殼が敷きつめられたように重なり合い、その間に一〇センチを越す二枚貝の殼が点々と見えます。

しかし、いざどれを採ろうかとなると決心がつきません。

露出している化石はどれも形がいびつですし、流れにさらされてひどく傷んでいて、もとの形がつかみにくいのです。

そこで、固く干上がった粘上を深く掘りかえして、少しでもましな標本を得ようと、悪戦苦闘を続けました。

あれからすでに一〇年になりますが、炎天下で乾いた粘土を、泥まみれになって掘っていただいた高校生たちの姿が目に焼きついて忘れられません。

しかし、三日間も掘りかえしましたが、もとの形をとどめている化石は手に入れることができませんでした。

しかし、炎天下の発掘は予期しないところで成果があがっていたのです。

貝の発掘に熱中していた間に、クラブ員の伊藤正幸(いとうまさゆき)さんが、コイ科の魚の咽頭歯を三個みつけていました。

注意深い伊藤さんは、黒く光る四ミリほどの妙な化石があるのに気づいたのです。

それは丸い木の実のように見えますが、まさにコイの咽頭歯の一番前の歯でした。

残りの二つは六ミリほどでバラの棘(とげ)に似ていますが、ルーペで調べると、これはまぎれもなく中新世に栄えていたクセノキプリス類の歯でした(図3-6の9)。

新しい発見はさらに続きました。

服部川で採集したタニシの殼にこびりついていた粘土を調べていただいた根来健一郎(ねごろけんいちろう)先生は、今の琵琶湖にはすまない珪藻の化石をたくさん発見されましたが、その大部分は絶滅種だとわかりました。

③ 化石ブームおこる

コイ科の魚の咽頭歯は、貝や木の葉などに比べてずっと小さいため、永い間、化石採集家の注意をあまり引かなかったようです。

しかし、最近では性能のよいルーペが手に入りやすいし、学校の理科室には、咽頭歯を検(しら)べるうえで欠かせない実体顕微鏡が備えられるようになりました。

服部川でコイ科の咽頭歯の化石がみつかった、というニュースは、ちょうど全国的に高まっていた化石熱に、新しい刺激を与えたのでしょう。

このうわさはたちまち広がって、方々の学校から、生徒たちや先生がたが粘土層の発掘に集まってくるようになりました。

またこの頃、服部川に橋がかけられることになり、シャベル車が川底を数メートルも掘り返しました。

このタイミングのよさの結果、わずか数年の間におびただしい化石が採集され、古琵琶湖の初期にすんでいた生物たちの様子がわかるようになりました。

④ 服部川のコイの歯の化石

私たちは奥山茂美(おくやましげみ)先生が集められた標本を見せていただいていました。

ここは服部川に沿った大山田村の公民館の一室で、今日はバスで古琵琶湖層群の見学にやってきた私たち一行の歓迎のため、奥山先生はコレクションの中から、選(え)りすぐった標本を展示してくださったのです。

化石の中には、揚子江のワニやスッポンを思わせる二~三センチのワニの歯や、一枚で八センチもあるスッポンの甲羅もありましたが、魚の咽頭骨や咽頭歯、骨の一部などは種類が多く、特にコイの大きな咽頭骨や、ハタ科の魚らしい頭の骨が目をひき、

「これは中国で栄えているケツギョだろう」「今のコイとは咽頭骨の形も違う」などと、議論を呼びました。

ここに陳列されたのはもちろん先生の大コレクションのほんの一部ですし、それらは写真集として次々に出版されています。

服部川で採集されたコイ科の魚の咽頭歯の中には、大きなコイの歯が時々みつかって話題になります。

たぶん奥山先生が熱心にコイの歯を集められたおかげでしょう。

中島経夫(なかじまつねお)先生によると、これまでに四二〇個という、ほかの魚の咽頭歯に比べて、並はずれた数に達しました。

このコレクションのおかげで、ここにすんでいたコイが普通のコイではないことがはっきりしました。

まえに中新世のコイの話をした時のことを思い出してください。

今のコイの咽頭歯は、一番前の一本を除いて、親魚なら歯の咬(か)み合う面(咬合面=こうごうめん)に三条か四条の溝があります。

服部川のコイの歯は一般に大きなものが多く、長径が一センチほどのものもたくさんみつかりますが、歯の溝は一本か二本です。 |

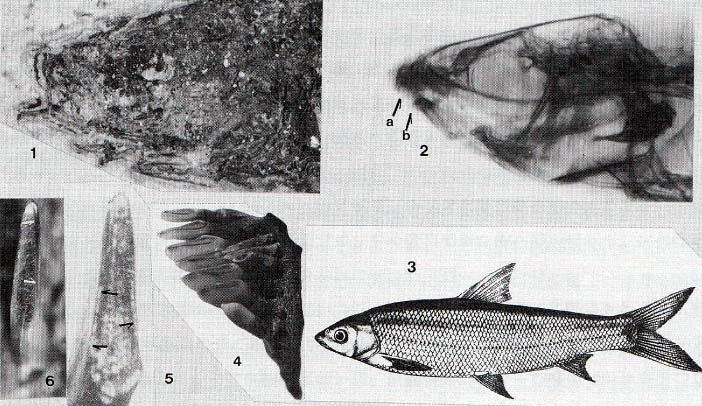

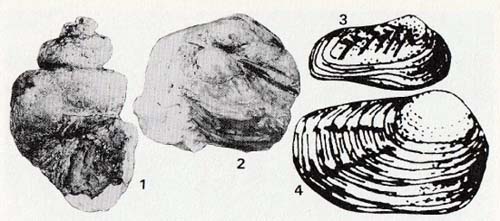

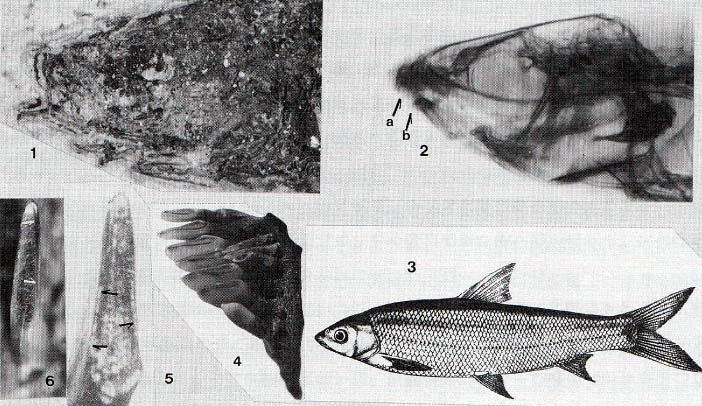

図3-6 大山田の湖の魚そのほかの化石

1~5コイ属 1~3咬合面の条数が1条、2条、3条の咽頭歯

4主列第1歯にできた磨り減り傷(いずれも長径約1cm)

5主列第1歯が残る咽頭骨 6現在のウケクチウグイの歯列(最大の歯の長さ5mm)

7ウケクチウグイに似た咽頭歯の化石(7mm)

8同じ種の老成魚の歯と思われる化石(14mm)

9クセノキプリス属(長さ5.8mm.拡大)

10未知の魚(咬合面と側面一咬合面の長さ6mm)

11~13キンブナ 11咽頭骨(骨の長さ1.3cm) T2第4歯の咬合面

13第1歯の側面(12と13は11の一部を拡大)

14と15ギギ科の胸びれの棘条(標本の長さ約1.7cm)

16ナマズ属の胸ぴれの棘条(標本の長さ約2.5cm)

17魚食性のワニの歯(2cm)

(1~5は中島経夫氏、10と17は奥山茂美氏の写真より)

|

しかし、同時に小型の咽頭歯もよくみつかっていて、こちらは普通のコイと同じで三条か、ときに四条の溝があり、形から見ても普通のコイに似ています。

中新世の日本のコイが二条の溝をもち、雲南省にすんでいるコイが一条の溝をもつことから、まえにいろいろ考えてみましたが、ここに服部川のコイのなぞが加わっていっそう混乱してきました。

服部川のコイの歯の化石のコレクションの中には、溝のない、一番前の歯ももちろんたくさんあります。

しかし、咽頭骨の上に歯が揃って付いている化石はまだ一つもみつかりません。

なお、たくさん集められた咽頭歯の化石を今のコイと比べてみると、一メートルに達する魚が普通だったことがわかります。

それにしても不思議でならないのは、歯の溝の数だけから考えれば、コイが三種もここにすんでいたことになりそうだからです。

溝の数が一本のコイと二本のコイとは同じ種類なのではないでしょうか。

しかし、その後このコイの咽頭歯をくわしく研究された中島先生は、鈴鹿山脈を越えた奄芸層群からもコイの歯を発見されましたが、ここでは、服部川のコイのうち溝の数が二本のものばかりだと書いておられます。

やはり伊賀盆地にあった湖には、同時に三種のコイがすんでいたのでしょう。

しかし、あとでお話しますが、ここはごく浅い小さい湖で、けっして琵琶湖のように住み場所が複雑に分かれていたとは考えられません。

|

図3-7 クセノキプリス類の進化

1 中新世のクセノキプリス類の頭(拡大図――口は頭の先に開く)

2 現在のクセノキプリス属の頭のX線写真。下あごの前の縁aは爪と同じ質で硬い、下あごの骨bは後退する。

3 中国のクセノキプリス属の魚(2と同じ種。長さ15~26cm)

4 中国のクセノキプリス類の一つディステコドン属の2列の咽頭歯(拡大)。

5 大山田の湖のクセノキプリス属の咽頭歯(咬合面の長径3.7mm)

6 中新世の瑞浪のクセノキプリス類の咽頭歯(咬合面の長径2.2mm。5と比べてエナメル層〔矢印〕が厚い)

|

⑤ クセノキプリス類の魚など

ここで最初にみつかったのは特徴のあるこの咽頭歯でしたが、その後も、よく似た歯が大量に採集されています。

しかし、クセノキプリス類の歯といっても、一つ一つの化石でかなりの違いがあります。

これは、はたして一種の魚と考えてよいのでしょうか。これに答えるため、いま中国で栄えている仲間と比べてみれば、きっと手がかりが得られるでしょう(図3-7)。

中国のクセノキプリス類は、咽頭骨に並ぶ歯の列が一列、二列、三列などの違いやほかの特徴を考えて、四つの属に分けられています。

しかし、クセノキプリス類特有の歯並びをしている主列の歯では、一種を除き、かなりよく似ています。

そのうえ、一匹の魚をとりあげてみても、第一列の歯は前から後の歯へかけて、形が少しずつ鋭くなっていて、その違いのほうが属の違いより大きいのです。

このことを考えながら、服部川で採集された咽頭歯の化石をたくさん調べていくと、いく種もの魚がすんでいたとははっきり言えないのです。

そこで、ここではひとまとめにしておきます。

その後、石山高校の田村幹夫(たむらみきお)先生のグループが同じ場所でみつけた、歯の並んでいる咽頭骨が決め手になって、服部川でみつかるのは、今の中国にすむクセノキプリス属という、三列の歯列をもった魚の一種だとわかりました。

中新世の日本にすんでいた小さい先祖型の魚では、下顎もまだ普通の魚のようでしたし(図3-7の5)、咽頭歯のエナメル層はかなり厚かったのです。

ところが、服部川でみつかった標本では、エナメル層が薄くなり、細かい餌をすりつぶす歯でした。

服部川にすんでいた仲間はすでに現代型に進化し、大きさも現在の中国の種と同じほどになっていました(図3-7の5)。

クセノキブリス属の歯に比べて、フナの歯がみつかる数はあまり多くありません。

フナの場合には咽頭骨に時々歯の一部が残っていて、そのため、キンブナ型の魚であるとわかったものもあります(図3-6の11~13)。

歯の大きさからみて一五センチくらいの魚が多かったようです。

咽頭歯の中ではあまり多くありませんが、細長く先のとがった変った歯が時々みつかります(図3-6の7)。

この歯はウグイの歯にやや似ていますが、岐合面がたいそう狭く、魚を食べる魚の特徴をもっています。

実は、この化石と似た歯(図3-6の6)をもった魚を食べる魚が新潟県の大河にすみ、ウケクチウグイと呼ばれ、五〇センチほどに成長します。

一方、服部川の地層でははじめの化石と似ていますが、最大一・四センチもある老成魚の歯(図3-6の8)もたまに見つかります。

これを、かりに今のウケクチウグイと比べてみると、一・五メートルに達する魚だということになります。

こんな大きな魚が現われたのは、餌になる小魚がたくさんいたためでしょう。

⑥ たくさんみつかった魚の種類

服部川でみつかった魚の化石のいくつかを紹介しました。しかし、ここでみつかった魚の種類はまだ尽きません。

ほとんど咽頭歯だけがたよりですが、これまでにわかった種類には、いま日本にも朝鮮や中国にも広くすむニゴイ属、バラタナゴ属のほか、琵琶湖のワタカを除けば、いまは中国の魚となっているクルター類の絶滅した属の二種や、ケツギョ属では(?)といわれるものもあります。

また、咽頭歯の岐合面が大きくて、一目みたところ、中国のレンギョ類を思わせる歯の化石は、写真でみたところでは絶滅した未知の種類のようです(図3-6の10)。

大山田の湖にいた魚には、いまは絶滅した属のほか、いまなお日本でも中国でも栄えている属があります。

しかし、みな現在の魚と少し違っていて、今と同じ種がいた確かな証拠はありません。

また、クルター類、クセノキプリス属、フナ属など、日本の中新世の魚の子孫に当たるものがありますが、中新世の属とははっきり違っています。

コイ科のほか、チフス属やギギ科の骨格の一部もよくみつかります(図3-6の15・16)。

そのうち、ナマズ属の胸びれの大きな棘条は、いま東アジアに広くすむ普通のナマズではありません。

ナマズ属をくわしく調べられた小早川みどり先生によれば、アジアのナマズ属には普通のナマズのほか、一段と古い型のナマズがいて、胸びれの棘条から判別され、服部川の化石はそのうちの古い型に入るそうです。

なお面白いことに、この古い型のナマズは揚子江やアムール河だけではなくて、琵琶湖の固有種のビワコオオナマズもこの古い型に入るそうで、さらにここからはビワコオオナマズに似た頭の骨もみつかっています。

⑦ 脊椎動物や貝の化石

ここからはまた、スッポンの甲板がよくみつかり、たぶん甲羅の長さは六〇センチもあったようです。

また、時々みつかるワニの歯は、今のところ種類がはっきりしていませんが、青木良輔(あおきりょうすけ)先生によれば、二種あって、小型のほう(図3-6の17)は細長い歯の形から魚を食べるワニで、長さ一・五メートル以内、大きいほうは三メートルほどあって貝を食べただろうと考えられています。

さらにここからは、水鳥のウの仲間で、いまは滅びた種もみつかっていますが、大きな動物としてはゾウの牙(きば)や臼歯(きゅうし)がこの付近から三回もみつかっていて、山西省の同じ時代の地層から知られている黄河ゾウという巨象のものだそうです。

服部川では意外な化石もみつかります。それは魚を追って外洋を泳ぎまわるオニカマスの歯らしいものや、アオザメではないかと疑われる小型の歯です。

しかし、ここでみつかっている化石の圧倒的な種類は、真水(まみず)にすむ魚や貝ですから、広い外洋の大きな魚が一緒にすんでいたとは考えられません。

服部川でみつかる肉眼で見える大きさの化石のうち、貝の化石は数のうえで圧倒的に多いのです。

私の最初の挑戦では不成功に終わりましたが、熱心に採集を続けた人たちは、やがて変形していない立派な化石をさぐり当てるようになりました。

松岡敬二(まつおかけいじ)先生はここからみつかった貝をくわしく研究され、さらに古琵琶湖層群全体にわたって貝の研究をされましたから、貝の化石については、これから大体、先生に従ってお話しましょう。

服部川の川原で一番多いのは二・五センチほどのやや細長いタニシです。

このタニシは成長とともに殼に段ができてきて、イガタニシと呼ばれています(図3-8の1)。

殼のうず巻き(螺塔=らとう)のはじめの丸い部分は胎児の時代にできた殼ですが、イガタニシではここがかなり大きいため、松岡先生はイガタテソがやや深い二~一〇メートルの深さにすんでいたと考えられました。

琵琶湖のナガタニシもそうですが、湖にすむタニシ類では、開けた湖にすむ種は、大きな胎児をもつ傾向があるためです。

イガタニシに次いで多いのは、オクヤマドブガイと呼ばれる大型の二枚貝です。

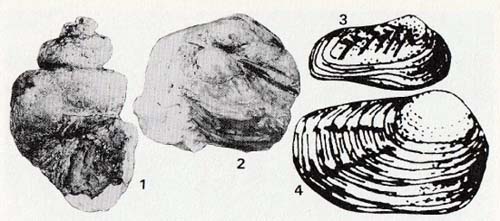

このほか、数は多くありませんが、今の琵琶湖に囚有のイボカワニナに似たカワニナ(図3-8の8)や、日本に広くすむイシガイに近い種もでてきて、合計二〇種の貝がここでみつかりました。 |

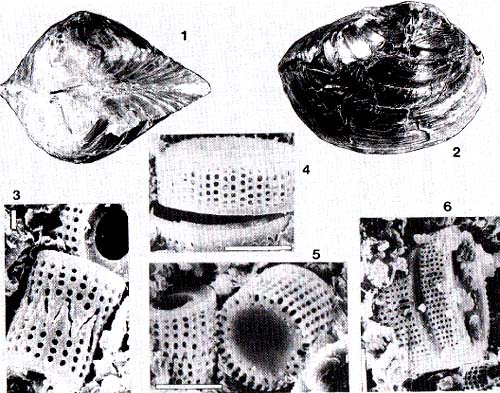

図3-8 大山田の湖の貝の化石

1イガタニシ(殼の高さ1.8cm) 2クサビガイ属 3ガマノセガイ属 4プシルウニオ属

5オバエボシ属 6チヂミドブガイ属 7アクチコスタ属 Bビワコカワニナ類

(2~7は松岡敬二氏の描いた「復元」図貝の大きさは不明)

|

なお、そのうちには、いま日本にすむ属も四属ありますが、殼にきめ細かい波型のレリーフがあるため、チヂミドブガイ属と呼ばれる大型二枚貝や、殼がたいそう厚いガマノセガイ属や、琵琶湖のササノハガイに似たクサビガイ属など、いまは中国の貝となっている属のものもたくさん含まれています。

しかし、服部川でみつかった貝には、いま生残っている種は一つもないそうです。

⑧ 浅い湖に栄えた生物たち

貝の化石の表面が、薄くついたカビのように見えることがよくあります。

これは淡水カイメンの化石で、松岡先生によって、今の熱帯アフリカでみつかるコルボスポンジラ属であることが確かめられました。

泥の中に含まれている微細な藻類の化石は、種類をたくさん比べてみると、大昔の湖の自然を知る重要な手がかりになります。

服部川の泥には、今の日本では琵琶湖で夏に大繁殖するビワクンショウモという緑藻の化石がみつかっていて、水温が高かったことを教えてくれます。

珪藻類の化石は田中正明(たなかまさあき)・松岡敬二(まつおかけいじ)両先生によれば、すでに一三〇種も発見されているということです。

そのうち、浮遊性のメロシラ属の一種は特別で、多くの型に分かれ、殼に刻まれた美しい模様の違いは、顕微鏡からいつまでも目を離させません。

このメロシラは、メロシラ・ジュセイアナという、変異に富んだ絶滅種です。

服部川の粘土にはこのメロシラやカスミマルケイゾウ属のように水に浮いている珪藻もありますが、底に付いている種のほうが多いそうです。

珪藻の研究がはじまったころ、意外なことが起こりました。

服部川の近くの露頭で、真水(まみず)にすむタニシに混じって海の珪藻がみつかったのです。

しかし、この珪藻はみなひどく傷んでいて、どこか別のところに堆積(たいせき)したものが、地層から洗いだされ、再びここに堆積したという疑いを起こさせました。

実は、ここから数キロメートル東の阿波(あわ)村の一帯には、中新世の第一瀬戸内海の地層が飛び石的に残っていて、村の子供たちが海の貝を掘りに出かけるのです。

そして、この地層からは、まえにお話した、服部川の一部で時々みつかった、海の魚の歯と同じものがみつかっています。

伊賀盆地へ海の水が侵入したという説はどうもあやしいようです。

この一帯に繁っていた植物は亜熱帯性のクス、フウなどの広葉樹や、セコイア、オオバラモミ、トウヒなどの針葉樹で、水面には今は絶滅したカザリビシ、イボビシなどが浮いていました。

服部川の川床で採集された生物の世界をまとめてみれば、きっと次のようになると思います。

暖地の木々に囲まれた浅い湖には底に珪藻が繁殖し、これを食べるイガタニシが一面に見られたでしょう。

また、クセノキプリス属をはじめ、フナ類も底の珪藻をさかんに食べたことでしょう。

この豊かな小魚の群れのため、まえにウケクチウグイに似ているといった大魚、スッポン、小型のワニが栄えたのです。

ここでみつかったクセノキプリス属の歯には、いちじるしく磨(す)り減ったものがよくみつかります。

これは硬い珪藻を食べていたためではないか、と考えられます。

なお、ここには一メートルに達する古い型のコイがすみ、殼が厚いイガタニシを集中して食べていたものと思われます。

普通のコイが好んで食べるカワニナ類はここでは少なく、コイの餌としてはかなり大きなイガタニシが多かったことが、大型のコイをたくさん育てたのでしょう。

ここでみつかったコイの大型の咽頭歯のうち、一番前の歯には、必ず円形に削られた妙な傷がついています(図3-6の4)。

こんな傷は現在のコイには見られませんが、これは硬いイガタニシを食べていたためではないかと想像されます。

⑨ 伊賀盆地から出る貝

伊賀盆地には、服部川の川床ばかりではなくて、ここから少し南からも、東へ五キロメートルほど離れた上野市付近からも、また、北ヘ二キロメートル離れた崖(がけ)からも貝の化石が採集されていますが、それぞれの露頭では別のタニシがみつかります。

そのうち、上野市の粘土層からはオオタニシ属の貝が、第二の地点では丸いアフリカヒメタニシ属の貝が、第三の地点ではイガタニシに近いが、一巻ごとのひだがもっと突き出ていてカタバリタニシと呼ばれる貝がでます。

この三圸点は実は地層の古さがそれぞれ違い、アフリカヒメタニシ属の層準がもっとも古く、カクバリタニシの層準が次いで古いのです。

しかし、タニシ以外の貝も地点ごとに違うため、松岡先生は粗砂が混じる第一地点は川から離れた沼、細い砂混じりの第二地点は汀(なぎさ)に近い湖棚の上、イシガイ、シジミがみつかる第三地点は小川に沿った湾入部など、住み場所にいろいろ違いがあることに特に注目されています。

これまでにみつかった貝は一四属で合計二三種に達しました。

これだけ種類が多いと、どこからやってきた貝かを考えることができます。

今は中国の貝となっているものが四属あるのが注目されますが、実はそのうち三属は中新世には西日本にもいました。

しかし、発見された貝には「古い時代に東南アジアからさらに西へ広がっていた生物たちの影が落とされていますよ」と、松岡先生は強調されています。

たとえば、アフリカヒメタニシ属は、中国からアフリカにわたってすむ古い生物のよい例です。

服部川でみつかったドブガイ類のプシルウニオ属もヨーロッパや北アフリカにすみ、大昔の地中海(テチス海)沿いに東へも広がり、いまも中国の雲南省にいます。

この考えをさらに進めてみると、新生代の初期から東アジアにすんでいたカタバリタニシ属や、中国の貝だと考えたうちの二属なども、それぞれによく似た貝がはるか西のルーマニアにすんでいるそうです。

そのほか、さらに多くの暖地性の植物など、次々と証拠をあげればきりがありません。

なお、ここで伊賀盆地からみつかった貝のうち三種のタニシ、イボカワニナに似たカワニナ、クサビガイは、鈴鹿山脈の東の奄芸層群でもみつかっています。

⑩ 古い琵琶湖の化石を追って

古琵琶湖が残した地層からできたなだらかな丘は、伊賀盆地から北へ続いていて、北へ進むと新しい時代の地層が現われてきます。

しかし、地層には川の砂や礫が多くて、どこでも化石がみつかるとは限りません。

ようやく関西本線の北側で、化石を含む服部川付近より一時代新しい地層が方々に露出してきます。

ここでは服部川のようなイガタニシの密集地は見当たりません。

イガタニシがみつかるのは、この一帯の阿山丘陵と呼ばれる地域までで、いっそう新しい地層が露出している北の滋賀県甲賀郡の丘陵では、貝の種類もずっと少なくなります。

これまでに阿山・甲賀丘陵でみつかった貝の種類は全体で二二種ありますが、同じ種が多く、属ではすべて伊賀盆地と共通のものばかりですから、前の時代の貝の子孫が少し姿を変えて続いているのです。

なぜ、種類が減っていったかについて、松岡先生は気候が寒くなったためと考えられています。

しかし、貝類の中には例外もあって、この一帯の粘上層の中から、たいそう膨れた新しい型のドブガイがでてきます。

この貝はクサビガイやオクヤマドブガイと一緒にみつかるのですが、同心円状に大きく波うった殼と、殼の先端部が海のアカガイのように内側へ巻きこんでいるため、すぐ見分けられ、ムカシフクレヌマガイと名づけられていて、江戸時代の化石の本『雲根志』(うんこんし)にも図が載っています。

この貝はいつもきめの細かい軟泥に埋もれて発見されますから、泥底にすむ貝といっても、イガタニシやカタバリタニシより深いところにすんでいたのだろうと考えられます。 |

図3-9 阿山・甲賀の湖の生物

1と2はムカシフクレヌマガイ(長さ約14cm)

3~6は珪藻の電子顕微鏡写真――それぞれの図に入れた

白い線は10ミクロンの長さを示す(田中・松岡両氏による)

3 メロシラ・ソリダ(甲賀累層)

4~6 メロシラ・プレイスランディカの3つの型

|

当時の魚の咽頭歯は大山田の湖ほど多くはみつかっていませんが、種類としては大山田の湖にいた主なものはみな含まれていますし、ワニの歯もみつかっています。

この湖の魚の内容を調べられた中島先生は、大山田の湖に比べてコイが少なくフナが主役をつとめるようになったと書いておられます。

なお、フナではギンブナ型の咽頭歯が確かめられています。

⑪ “深くて冷たかった湖(?)”

草津線と野州川にはさまれた甲賀丘陵の北部には、さらに後の時代の粘土層が広く露出しています。

ここではムカシフクレヌマガイの化石が多く、同時にオクヤマドブガイやクサビガイがみつかりますが、これまでの層準でみつかってきたイシガイ類やタニシ類が、ほんのわずかしかみつかりません。

松岡先生によれば、ムカシフクレヌマガイの化石が含まれるきめの細かい粘土層は、堆積した時にできる水平の縞模様がない一様な(無層理の)粘土層で、湖底にすむ生物によって底の泥がかき乱されたためと考えられるそうです。

この粘土の様子のほか、小川の出口や川に沿った湾入部などにすむ貝類がたいそう少ないことから、岸から急に深い底へ落ちこんだ湖だと考えられました。

また、珪藻の化石を調べてみると、この湖の時代には、それまで優勢だったメロシラ・ジュセイアナが姿を消し、その代わりメロシラ・ソリダが圧倒的に多くなります。

メロシラ・ソリダは、今の琵琶湖で真冬の沖合に大量に浮いている変った珪藻で、今の琵琶湖が寒かった時代に生まれた固有種ではないかと考えられてきたため、この発見は注目されました。

その後、この珪藻は今の琵琶湖のものとわずかに違うことがわかりましたが、はじめてメロシラーソリダの化石を発見した田中・松岡先生らは、湖が深く冷たくなったと考えられ、当時は気候が寒かっただろうと書いておられます。

なお、ここで発見された魚の咽頭歯はコイが一個とフナが一七個だけでした。

しかし、岡村喜明(おかむらよしあき)先生たちがつくられている草津地学同好会のグループは、この同じ層準から、ひれや頭の形がクルター類に似た、水中を活発に泳ぎまわりそうな四〇センチほどの魚の前半身の化石を発見され、その後、大八木和久(おおやぎかずひさ)先生も同じ魚の体の後半部を発見されました。

この魚は古琵琶湖で現われた特別な種に違いありません(グラビア参照)。

4 移り変りゆく湖

① 火山灰の層を追って

一九七八年の夏に服部川の川原で化石を発掘していたとき、川辺孝幸(かわべたかゆき)先生が来られたので、この一帯の地質について話していただきました。

先生のお話に興味をひかれた私たちは、あとでこの一帯の地質の案内をお願いしました。

川辺先生が広げられた五万分の一の地図には、一面に赤・青・黄などの曲がりくねった線が記入されていました。

これは、いままで調べてこられた火山灰層を、種類別に毎日少しずつ書き入れたものです。

翌日、私たちは曲がりくねった旧道を土けむりをあげて走る川辺先生のバイクの後を、車で追いました。

第一の地点は夏草が深くしげった峠でした。

薮(やぶ)を分けて行くと、小さい崖が目の前に突然現われました。

川辺先生は崖の地面近くにある色の変った層を指し、「これは湯舟火山灰です」と教えてくださいました。

この火山灰層は黄色くて、粘土と違ってさらさらしているため、磨き砂に使われています。

厚さが八〇センチもあってすぐ見分けられます。 |

図3-10 地質見学会で火山灰㈲を調べる人たち

|

ただし、火山灰層の中には変質していて素人(しろうと)には粘土と見分けにくいものや、薄い層も多いのです。

しかし、広い地域で露頭(地層が露出しているところ)を調べていくうち砂と粘土の重なった地層にも微妙なちがいがあるのに気づき、やがて、その聞にはさまれる火山灰層も見分けられるようになります。

火山灰層は昔の火山仄かつもっかものですから、遠く離れた崖で同じ火山灰層がみつかれば、その地層は同じ時代のものだとわかります。

こうして地層の厚さを継ぎだしてみると、伊賀盆地と甲賀盆地全体で六五〇メートルの厚さに達し、この中に二四枚の火山灰層がみつかっています。

第二の地点は上磯尾の村はずれの崖で、山道へかかったところでした。

花こう岩の岩肌の上に、山崩れのようにごつごつした岩の塊(かたまり)が重なり合い、粘土や小石にはさまれてのっています。

岩の塊はすぐ下に頭を出している山肌(はだ)と同じ花こう岩で、大きなのは五〇センチもあります。

ちょっと見ると崖崩れのようですが、間にはさまった土砂が岩塊に固くついていて、最近の崖崩れではないようです。

「ここは伊賀盆地ができた頃、盆地のまわりで起った崖崩れの跡です」と川辺先生は説明されました。

少し離れた道路わきが落ちこんでいるので見下ろすと、大昔の崖崩れの跡はずっと下の田の面まで続き、その間にも巨岩が露出していました。

ここから山を分けて、よく似た岩崩れの跡を追跡すると、直線状に数百メートルも続いているそうです。

これと似た地形は、伊賀・甲賀盆地をめぐる花こう岩の山すその方々(ほうぼう)で見つかり、崖の底までは一五〇~二〇〇メートルもあるそうです。

これは盆地が生まれたとき、まわりから深く落ちこんだ跡を残しているのです。

地形を眺めているだけではわかりませんが、ところどころに露出している崖を地図に書き入れていくと、小さくジグザグしながらほぼ直線を描いて延々と続き、地図にすっかり書き入れてみると、直線の方向には東北東―西南西のものと、これに直交するものの二つあることがわかりました。

この大地の割れ目(断層)は盆地の縁のほか、実は盆地の中にも走っていて、古琵琶湖の地層の底を縦横に区切っています。

② 古い琵琶湖のはじまり――上野累層

川辺先生の研究を手がかりにして、これから琵琶湖の歴史の前半についてお話しましょう。

地層の堆積の様子は時代によって違うため、順に別の名で呼ばれています。

最初の段階は上野累層と名づけられています。中新世の海が退いたあとの西日本は、大地が永い間侵食されて準平原に変り、伊賀・甲賀地方でそれ以後にできた地層は、鮮新世後半からのものです。

ここでは、大地が断層に沿って数キロメートル四方のブロックに分かれ、沈みだしました。

伊賀・甲賀地方に残されている地層は、地域ごとに厚さや性質がかなり違っていますが、それは、大地のブロックごとに沈み方が違っていたためで、ブロックの境界では上にたまった地層の厚さが食い違っています。

最初に積もった地層は、盆地の縁にも中にも残っています。

盆地の縁では、上磯尾でみてきたように、石くずや巨礫を含んだ土石流が堆積しています。

また、盆地の中では、前の時代から続いていたゆるやかなくぼみに、小川の砂や湿地の泥などが薄く堆積しているのが見られます。

もちろん、盆地の中を走る断層沿いにも地層がたまったのですが、上に堆積した地層にかくれて、下にある大地(基盤)の裂け目は見られません。

しかし、大山田村の喰代(ほおじろ)という地域では、地層が堆積する前にできていた特別な地形のため、最初の頃の地層が露出しています。

この地層の下部には火山灰層が積もっていて、これは、ほかの地域との比較から三三〇万年前に降ったことがわかりました。

喰代の地層からは、前にお話したアフリカヒメタニシ属の化石がたくさん出ます。

盆地のまわりは、最初二〇〇~四〇〇メートルの崖で取り囲まれていたと思われますが、川の侵食でやがてけずられ、盆地のまわりには扇状地が広がって皿の縁のようになだらかな地形になりました。

盆地の底はやがて沈み方を速め、この時代には、地層がたまっている範囲はいっきょに滋賀県の甲賀郡以北まで広がり、基盤のブロックが一段と深く沈んだ大山田地域は浅い湖になって盆地の川が集中しました。 |

図3-11 古琵琶湖のうつり変わり(1)

上野累層時代の後期(約330万年前頃)

盆地内とそのまわりに当時の100m等高線を推定して描いている。

大山田地域(○)の白ぬきのところは湖。

図のなかの記号は以下の図3-13、図3一14、図3-15でも同じ

(これらの図は川辺孝幸氏の図にもとづいて描いた)

|

伊賀盆地では各地でフイッション・トラック法 *

や地磁気の化石(自然残留磁化)など、物理的な方法を使って地層の年代がくわしく調べられました。

それらをまとめてみると、大山田の湖で化石がたくさん発見された服部川の露頭にでている白い火山灰層は三一〇万年前のもので、この地域が湖になってからすでに二〇万年もたっていることがわかりました。

*フイッション・トラック法 火山灰に含まれる重い鉱物に宇宙線が当たると、含まれているウランの原子が核分裂を起こして粒子の飛跡が残ります。

飛跡は、火山灰が降ったときから時間とともにふえてくるので、その数を数え、同時に残りのウラン原子の数を知れば、噴火後の時間がわかります。

なお自然残留磁化については次の章で説明します。

一方、盆地には湿地帯が広がり、扇状地は減っていきました。

基盤のブロックの沈み方が遅れ、低い丘として残っていた、西の島ヶ原地域は、永い間風化を受け、風化した砂粒から蛙目(がいろめ)粘土と呼ばれる粘土層が堆積していますが、ここもやがて沈んで谷すじは湿原となり、沼のまわりにはフウ、フジイマツ、メタセコイアなどの暖地林が広がりました。 |

図3-12 古琵琶湖のうつり変わり 左から右へ(A→F)

A地層の名

B自然残留磁化(黒は正磁極期、自は逆磁極期)

C地上の地層でみた特徴の変化(右の欄外に説明)

D主な火山灰層や変動の年代(単位は100万年)

E湖の広力眄(暗い部分)力翊寺代とともに北に移ったようす。

いまの広い琵琶湖の歴史については疑問が多い(?で示す)。

この章の終わりの文を参照。

F盆地の広がりの推定。図3-11から図3-15も参照してください。 |

③ 伊賀累層と阿山累層

上野・伊賀盆地の西側から大量の礫が流れこんだ時代の地層を、伊賀累層と呼びます。

この礫には湖東流紋岩(ことうりゅうもんがん)と呼ばれる火山岩が多く含まれていますが、この岩石でできた山は、琵琶湖の沖合の島や湖の東南に分布しています。

湖東流紋岩の角のとれた円礫を追跡していくと、大津から上野・伊賀盆地の西端まで大昔の川に沿って続き、盆地内では西から東へかけて礫が急に小さくなり、ついに砂に変ります。

これは、今の近江盆地のあたりで大規模な山の隆起が起こり、そこからかなり大きな急流が流れでて、伊賀盆地へ流れこんだためと考えられました。

その結果、湿地だった島ヶ原地域は大川の流路になり、盆地の西側は大川の出口の扇状地に変りましたし、盆地の東部にあった大山田から北へかけての湖も、川の砂で埋まりました。

この変動の時代の地層を伊賀累層と呼びます。伊賀累層の時代には、盆地のまわりの山は侵食されるとともに、盆地内には砂が厚く堆積して、盆地は浅く埋め立てられていきました。

湖東流紋岩の礫を大量に流しこんだ大川も、やがて力が弱まり、川の出口にできた扇状地は退化します。

かっての大川の下流部は、平野を蛇行しながらゆるやかに流れ、大山田からその北へかけての地域は、この川が静かに流れて浅い湖となりました。

やがて、西から流れていた大川の力はすっかり弱まります。

水位が高まったためでしょう、すでに湖になっていた大山田一帯ばかりか、はるか北の甲賀地方の北方まで盆地全域が湖に変りました。

この時代の地層を阿山累層と呼びます。この時代の地層には、前に見学した湯舟火山灰層が堆積していますし、服部川の化石でおなじみの魚や貝、珪藻が続いていました。

大きく広がった湖の北部には北からも北東からも川が注いでいました。 |

図3-13 古琵琶湖のうつり変わり(2)伊賀累層時代

(約320?万年前頃)

湖東流紋岩の山のうち、琵琶湖内の点は白石島。

|

一方、湖から流れ出た川の跡は礫が堆積しているので、ある程度まで追うことができます。

伊賀盆地ができ九時代以来、流れでた川はつねに東へ向かっていました。

たぶん、下流は盆地の東側の壁を越えて東海湖へ向かって流れていたと考えられます。

盆地の湖にすんでいた魚や貝には、阿山累層の時代までほとんど新しい種が現われていないことや、東海湖でこれまで見つかった種のほとんどが、伊賀―阿山の湖のものと一致するのも、二つの湖のつながりを語っています。

私はさきに(三章2の④)、西日本の淡水魚類はもともと大陸から入ったもので、瀬戸内の水路を通ってきたと話しましたが、盆地が生まれてからの川の流れからみて、瀬戸内の水路から入れるはずはありません。

大山田の湖に現われた魚は、たぶん、それ以前の時代に準平原の中に現われたり消えたりした、ささやかな水域をつたって細々と生き延びてきたものたちの寄せ集めで、その素生(すじょう)がわかれば、きっと、日本にすみ続けたものも、大陸からさまよってきたものもいたことでしょう。

貝の場合、多くの属が中国の貝と一致するため、松岡先生が考えられたように、すべてが大陸からきたように見えますが、それはここで突然多くの化石がみつかったためで、中国の貝を代表するというチヂミドブガイ属やガマノセガイ属でさえ、中新世の西日本で栄えていたものです。

④ 湖に起った変動

南北に広がった湖のうち、北部の甲賀地方では、やがて北-北西から砂礫が流れこみ、埋め立てられていって、北部では沖合まで三角州が延びていきました。

その後、埋め立てられて氾濫原(はんらんげん)になった地域まで含めた甲賀地方に新しい湖が誕生しました。

この湖の縁は、前に見せてもらった上磯尾村の場合のように、崖となって落ちこみ、岩が出たり土石流が流れた跡を現在までとどめ、伊賀盆地が生まれたときの跡とよく似ています。

ここで何か起ったか考えてみましょう。伊賀の湖を北から埋め立てた砂礫は当時の湖の近くにでていた花こう岩の山と同じですから、砂礫は、けっして遠くから運ばれたとは考えられません。

また、砂礫がさかんに流れこんでいた時代に堆積した地層には、北側から湖に波及したはげしい流動の跡が残されています。

おそらくこれは、「まず湖の北側に花こう岩の山が隆起し、侵食を受けた山から砂が流れ、ついで隆起した基盤の一部が陥没したのでしょう」と、川辺先生は話してくださいました。

新しく生まれた湖は、たぶん一〇メートルほどの深さだったと考えられるそうです。

湖は、その後永く続かず、東―南東の山から砂が流れこんで埋め立てられ、やがて氾濫原に変りました。

この湖はまえにお話した岸深い湖のことで、古琵琶湖の歴史の中では短い一ページといえます。

この湖からの流出口は北側にあったらしく、下流は東へ流れていたと考えられています。

一方、大山田地方の湖も、ほぼ同じ頃に埋め立てられたようです。なお、ここまでは川辺先生の研究をまとめて紹介してきました。 |

図3-14 古琵琶湖のうつり変わり(3)

阿山累層時代の前期(約300万年前頃)

|

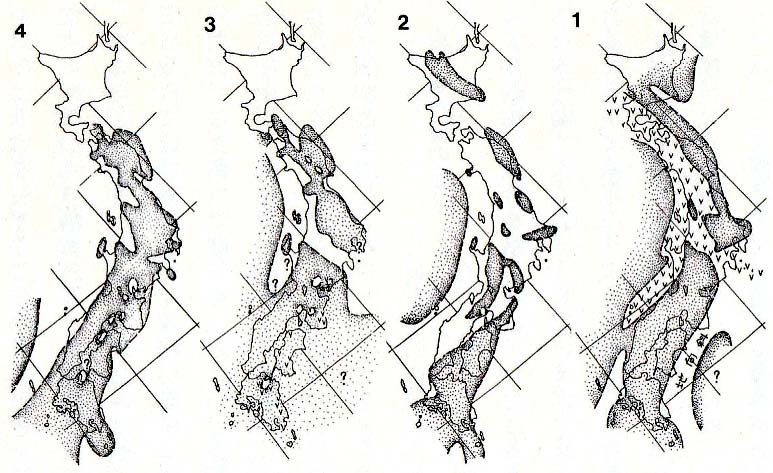

⑤ 蒲生(がもう)累層ができた頃

甲賀の湖が砂で埋め立てられたころ、新しい地殻変動が起こって北側が沈み、今の近江盆地の東部~南部一帯に広大な盆地が広がりました。この時代の地層を蒲生累層と呼びます。

その最初の頃の地層は甲賀の湖の干上がった跡の氾濫原ですが、やがて、ここは浅い湖となり、湖は蒲生累層の中頃の時代には、かなり北まで広がったと思われます。

この湖の出口は今の瀬田川付近で、当時の流れの跡を瀬田川沿いにたどることができます。

しかし、古い瀬田川はまっすぐ南へ流れていて、宇治の町へではなく、もう少し南の城陽町へ向かっていました。

蒲生累層時代の後半期には再び氾濫原が広がり、その範囲は、東は彦根市の南部から西は今の琵琶湖の南湖まで及び、北はたぶん北湖の縁まで達していたといわれています。

ただし、当時の地層の大きな部分が湖東平野の下に隠れ、上から新しい時代の地層で広くおおわれているため、当時の盆地や湖の範囲を十分確かめることができません。

なお、蒲生累層の中頃には、その東部に浅い湖ができたこともありますが、後期には砂で埋め立てられてしまいました。

蒲生累層時代の後半期に堆積している砂の層に含まれる小礫のうちには湖東流紋岩が含まれています。

湖東流紋岩の礫は、盆地の北東部へすすむほど粒が大きくなりますが、川辺先生が地域ごとに調べてみたところでは、礫の大きさは北へ向かっても粗(あら)くなっていました。 |

図3-15 古琵琶湖のうつり変わり(4)

蒲生累層時代の前期(約240万年前頃)

盆地はいまの近江盆地の南部一帯に広がったとみられているが、

湖はその一部に限られていた。

湖の南側には前の甲賀累層がはんらん原となっている。

蒲生累層時代の後期には、まわりの山が高くなったので、

盆地のまわりにいまの山地を書き入れたが、

この図の時代にもこの山々がみな地上に現われていたかは明らかでない。

また後期には、湖の水は瀬田川域から流れて出たが、

この図の時代についてはまだ証拠がない。

|

まえにお話したように、北側、つまり蒲生盆地の東側や琵琶湖の沖合には、いまも礫を生みだした湖東流紋岩の山があるのです。

琵琶湖のおいたちをもとめて野外調査を続けてきた垉質学者たちの会「古琵琶湖団体研究グループ」が調べた結果では、蒲生累層の地層を合算すると三八〇メートルに達し、その中には二九枚の火山灰層がはさまれています。

そのうち、この時代の前期に積もった虫生野火山灰は白くて目につきやすく、厚さは二メートルもあります。

この火山灰層には軽石がたくさん含まれ、なかには直径八センチのものもあります。

空高く吹きあげられた軽石はどれほど飛ばされるのでしょうか。当時の近畿地方では火山活動はありませんでした。 |

|

|

図3-16 虫生野火山灰層の露頭(水口町虫生野で)

|

図3-17 大水で洗いだされた動物の足跡化石

(上)大型の足跡はソウ(地層の時代からみて、

おそらくアカシゾウ)、小型の足跡はシカ。

(下)足跡化石の分布(京都大学学術調査団による)

|

⑥ 貝の世界に起った出来事

蒲生累層は大きな広がりをもっていましたが、永い間、魚や貝の化石がみつからず、化石マニアをがっかりさせてきました。

ここではじめて珍しいタニシを発見したのは草津市の木村一郎先生で、草津線の三雲駅に近い野州川原でした。

ここからはその後たくさんの貝やフナの歯もみつかり、いま草津市の私立博物館「石心館」に保存されています。

なお、最近この川原からゾウやシカの「足跡の化石」がたくさんみつかった(図3-17の上)ことはテレビで幾度も紹介されましたので、みなさんもよく知っていますね。

発見者の田村幹夫先生は、一九八八年夏の大水で足跡が現われるずっと前から、この一帯に湿地が干上がってできた下割れの跡があるのに気づかれていて、そのうち足跡がみつかるだろうと気を配ってこられたそうです。

ここは蒲生累層の終り頃の地層で、メタセコイア、ナラ、エゴノキ、ハンノキなど温帯林が繁り、浅い沼には種々の貝がすみ、ゾウやシカは水を求めて歩きまわっていたのです。

実は、この層準に限らず、蒲生累層では貝の化石がその後たくさんみつかってきました。

次に松岡先生の研究を紹介しましょう。

これまでにみつかったのは一三属で二一種に達しましたが、どうしたことか、前の時代と同じ種が全くないのです。

この時代にいた種(図3-18)には、ニホンカタバリタニシのように、前の時代の子孫だとわかるものもあるし、ビワコカワニナ類、クサビガイ属、オバエボシ属、ドブガイ属なども、たぶんほとんどが前の時代の子孫なのでしょう。

一方、前に栄えていたムカシフクレヌマガイやプシルウニオ属などは姿を消し、チヂミドブガイ属の化石も蒲生累層の終り頃の地層から一個みつかっただけです。 |

図3-18 蒲生累層にふくまれる貝の化石

1ニホンカタバリタニシ(殻高2.3cm) 、2コピワコドプガイ属(標本の長さ4.2cm)

、

3ブチコリンクス属、4ブソイドバフィア属

(3と4は松岡敬二氏の図、貝の大きさは不明)

|

伊賀盆地の時代からみると、いままで栄えていた「中国の貝」といわれた仲間はほとんど姿を消しています。

古い仲間が姿を消すと同時に、ササノハガイ属、プチコリンクス属などのイシガイ属や、プソイドパフィアという大型のドブガイ類などの新しい貝が現われました。

このうち、ササノハガイ属は山陰地方の中新世でみつかっているそうですし、いまは日本ばかりか、中国やアムール地方に広くすんでいます。

また、新入りの聞きなれない名の二つの属はいま中国にすんでいます。

古い種がすっかり滅びた後は、全く新しいものが生まれる道が開かれるのでしょう。

この時代には琵琶湖独特の新しい二種類のドブガイ類が現われました。

その一つは、カラスガイに似て、幼貝にひれのような突出部のあるドブガイ属(オクラタマガイ亜属)で、もう一つは、チヂミドブガイに似たコビワコドブガイ属と新しく名づけられました。

貝の世界で起った大きな交代は、古い種がなにかの原因で滅び去り、あるいは新しい種に姿を変えるとともに、新たに開かれた古瀬田川を通って別の種が入ってきたという出来事でした。

松岡先生は、甲賀の湖の終り頃、気候が急に寒くなったのが大変化の原因だと考えられています。

これは、古琵琶湖だけのことではありません。

蒲生盆地ができたのは二四〇万年あまり前で、この時期に世界の気候が急に寒くなったといわれます。

この時代には、北アメリカ、ヨーロッパのアルプス、ニュージーランドで山氷河が現われ、さらにヨーロッパ北部で大陸氷河が現われたという人さえあります。

一方、ニュージーランドでは海水面が下がったといわれ、地中海やインドの北部で生物群に急変が現われたともいわれています。

もし海水面が大幅に下がれば、東アジア大陸の生物が古琵琶湖と交流できたことでしょう。

ここで甲賀累層と蒲生累層との移り変りが二四〇万年あまり前だというのは、自然残留磁化の向きがこの時代から逆転しているためです。

自然残留磁化が逆転する時期に気候に大変化が起こっているという学者もかなりいて、自然残留磁化の変化は地質学では広く注目され、なによりも時代を示す重要な手がかりとなります。

蒲生累層時代の魚類については、湖が広がり始めた頃の地層から、コイ、フナ、クセノキプリス類の咽頭歯がみつかっています。

なお、甲賀の湖の消滅後しばらくはメロシラ・ソリダが残っていましたが、やがて付着性のものが栄え、浮遊性のものではメロシラ・ウンドゥラタに交代しました。

top

**************************************** |