|

****************************************

Index はじめに 一章 二章 三章 四章 おわりに

四章 新しい琵琶湖の誕生

1 新しい盆地の誕生

① 新しい地殻変動の波

② 氷河時代のはじまり

③ 空白の時代のなぞ

2 堅田の湖からいまの琵琶湖へ

① 堅田丘陵をつくる地層

② 東へおしやられた湖

③ 休日の地質見学会 |

④ 露頭への挑戦

⑤ 大露頭からの大収穫

⑥ 堅田の湖にいた多くの貝

⑦ 堅田の湖に栄えた魚

⑧ ゲンゴロウブナの先祖

⑨ 湖の生物界に何がおこったか

⑩ パズル――先徂のきた道は?

|

1 新しい盆地の誕生 top

① 新しい地殻変動の波

ここで再び大地の歴史へ戻りましょう。

蒲生累層時代の後半は、広大な盆地の東側や北側から砂礫が流れこんだ氾濫原の時代だったことは前にお話しましたが、やがて新しい地殻変動の波がおしよせてきたかのように、氾濫原の上に粗い礫が大量に流れこみ、傑の厚さは九〇メートルを超すところもあって、盆地はすっかり埋め立てられてしまいました。

この厚い藻層は草津累層と呼ばれています(従来、八日市累層などの名で呼ばれていた)。

草津累層の傑には、花こう岩や古生層の変成岩、砂岩、チャートなど、近江盆地をめぐる山をつくっているいろいろな岩石が混じっていますが、その中にはチャートが特に多く、一方、蒲生累層の後半期の砂がちの地層に含まれていた湖東流紋岩はみつかりません。

草津累層の礫と、それ以前に堆積している礫とは内容が違っているのですから、流れだした原の山も違っているはずです。

そこで、川を原流へたどれば礫が大型になることを手がかり草津礫層の礫をたどってみると、流れた方向はいろいろでしたが、全体に北東の鈴鹿山脈の方からきたものが多く、分布している地方の西部では、今の琵琶湖南部から瀬田川へ向かっていました。

これと同じ岩石は、近江盆地をめぐって広く分布しています。

そこで川辺先生は、蒲生累層が埋め立てられていった時代について次のように説明しています。

「蒲生累層に湖が広がっていた頃、新しい地殻変動が起こり、今の琵琶湖の方向に湖東流紋岩の山が隆起しました。

隆起した山は侵食されて砂礫を流し出しましたが、やがて陥没して沈みました。

地殻変動はさらに進んで、琵琶湖に近いまわりの山々が隆起し、ここから流れでた礫が草津累層として堆積しました。」

それでは、これまで続いてきた湖は、ここで一旦なくなってしまったのでしょうか。

実は、このあとしばらくの間の湖のゆくえについては空白のところが多いのです。

しかし、草津累層の最上部からたぶん五〇万年ほど後の地層が琵琶湖の西岸で堅田累層として再び地上に現われてきます。

そこで、この空白時代の地層が琵琶湖の底に隠れていることは間違いありません。

しかし、草津累層に続く地層は、地上に全く露出していないわけではありません。

瀬田川の近くには膳所(ぜぜ)累層と名づけられた地層があります。

この地層は草津累層の後で堆積したらしいのですが、時代についてはいまひとつはっきりしていません。

礫や砂の層と粘土の層からできていて、その上部の粘土層は寒い時代の湿地の堆積物です。

② 氷河時代のはじまり

地質学者は、地層が堆積した時代を「時」の尺度で知りたいと考えます。

これは古琵琶湖層群でも同じです。実は、蒲生累層から草津累層にわたる時代について、学者たちの意見が分かれたため、フィツション・トラック法や自然残留磁化法などを合わせて、火山灰層をくわしく調べてみる必要があったのです。

火山灰の自然残留磁化というのは、火山灰が降ったときに地磁気の方向が跡を残すことですが、地球の磁極は了水い地質時代の間に、時々南と北が逆向きに変って、その証拠を地球全域に残しています。

たとえば、約二五〇万年前までは今と同じ方向でしたが、まえにお話したように、この時、急に逆向きに代わって七三万年前までほとんど逆のままでした。

この時代は発見者の名をつけて、「松山逆磁極期」と呼ばれています。

蒲生累層の終り頃も松山逆磁極期ですが、鳥居雅之(とりいまさゆき)先生が調べてみると、この時代に、続いて降った三枚の火山灰層だけは、みな正の向きをもっていました。

これは、三回の火山活動の期間をとおして、地磁気が正の向きだったためだと考えられます。

実は、この時代にしばらく正磁極時代があったことが、世界中で広く発見されていて、オルドワイ短期反転期と呼ばれ、約一六〇万年前の出来事です。

みなさんは、更新世(いわゆる氷河時代)と呼ばれる比較的新しい時代に北半球が寒くなり、やがて大陸氷河が広がったことを知っていますね。

古琵琶湖層群では、オルドワイ短期反転期のすぐ上で草津累層がはじまっています。

また、草津累層のやや上の方からは、北半球のほかの地方と同じように、寒い地方に生えるチョウセンゴヨウマツ、トウヒなどの球果や、北海道の北部、尾瀬沼などの湿原に生えるミツガシワの小さい実がみつかりだします。

③ 空白の時代のなぞ

ここで、草津累層と堅田累層との間に残る歴史の空白について考えてみましょう。

|

|

|

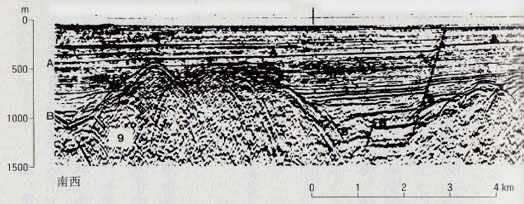

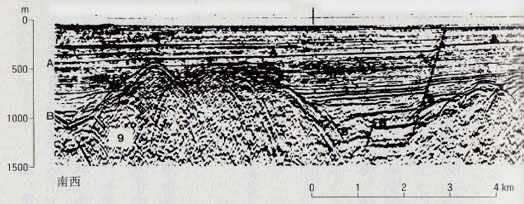

図4-1 音波探査でわかった琵琶湖底の地下構造

堀江正治氏(1981)による。中央右寄りの湖底に現われた斜線は、

断層にそって書きこまれた鉛筆の跡。 |

一九七九年、堀江正治(ほりえまさじ)先生はエアガンと呼ばれる、音波の反射を利用する機械を使って、琵琶湖の沖一帯にわたって湖底の地下構造を調べました。

自動記録紙に描きだされた図(図4-1)をみると、沖合全体にわたって地上の山とそっくりの地形が、湖底の地下深くに広がっていて、まるで琵琶湖のまわりの山の続きのようです。

しかし、山並みの上には、湖底に積もった地層が水平に折り重なって厚く積もっていて、湖底の山並みは、地上の山より一〇〇〇~一五〇〇メートルも低いところにあるのです。

それは大昔の地上の風景をじかに見たのではないかと、自分の目を疑うほどです。

もちろんこの図だけでは、まだわからないことばかりです。

実は、この調査のあとに引続いて、琵琶湖のまん中の深みで二〇〇メートルおよび一四〇〇メートルの深いボーリングが行われ、長い柱状標本が引き揚げられました。

このうち、深いほうのボーリングの標本について横山卓雄(よこやまたくお)、竹村恵二(たけむらけいじ)両先生は、次のように説明されています。

「ボーリングは湖底からの深さ九一〇メートルで基盤(山体)に達しました。

その上にはほとんどがまわりの古生層からきた中粒、小粒の礫が堆積していますが、同時に湖東流紋岩の礫が一〇パーセントほど混じっていました。

礫層の表面はたいそう風化されていました。」 |

この礫層は約一〇〇メートルの厚さで、その上には湖東流紋岩を含まない同じくらいの粒の礫が五〇メートルほど重なっていますが、その上は粘土と砂が重なり合う湖の堆積物に移っています。

横山、竹村先生らによれば、岩板の上にのっている風化した腐れ礫までは、琵琶湖ができる前の堆積物で、その上に重なってくる礫層から上が湖の時代の堆積物だそうです。

ここに紹介したのは一地点のボーリングの結果ですから、広い琵琶湖全体がわかったとは言えません。

しかし、ボーリングでみつかった初期の琵琶湖の地層は、前にお話した草津累層とその下に重なる湖東流紋岩などの礫層の層序と似ていますし、さらに、ここが湖底深く沈んでいる山並みの一角であることを考えると、草津累層時代に続く歴史がそのまま湖底に残されているという想像は、さらに強まるのです。

2 堅田の湖から今の琵琶湖へ top

① 堅田丘陵をつくる地層

琵琶湖の西側では、南から北へかけて比叡(ひえい)山、比良(ひら)山が湖のかなり近くまでせりだしています。

二つの山並みの聞か低くなったあたりの琵琶湖側に沿って、長楕円形に堅田丘陵が横たわっていて、南北方向に約二一キロメートルほど続いています。

ここの地層を調査された林隆夫(はやしたかお)先生によると、丘陵をつくっている地層の厚さは合計三八〇メートルありますが、そのうち、一番上の九〇メートルの厚さをもつ礫の多い竜華砂礫層を別にすれば、砂の層は少なくて、主に粘上だったり、砂の挟みがやや多くなったりを繰り返す、変化に乏しい地層です。

そこで、竜華(りゅうげ)砂礫層が堆積する前の堅田地域では、地殻変動の影響を受けることがなく、浅い湖が続いていたと考えられています。

まえに私は、草津累層が堆積した時代に地殻変動が起こって、琵琶湖をめぐる山々が高くけわしくなったと話しましたが、それは近江盆地のまわり一帯ではなく、堅田の湖の西側にはまだ山らしいものはなかったように思われます。

堅田丘陵の粘上がちの地層にはさまれて、合計三枚の砂がちの層準が発達しています。

飯田和明(いいだかずあき)先生は、最近この三つの層準について砂の流れの方向を調査されましたが、砂の流れは、いずれも琵琶湖側から今の山の側へ向かっていました。

なお、堅田丘陵から四キロメートル東の野州川の河口で行われた深いボーリングの柱状標本は、含まれている火山灰層によって同じ時代に堆積した堅田地域の地層とくわしく比べられていて、ボーリング地点のほうでいつも砂粒が粗(あら)かったことがわかっています。

このことも考えて飯田先生は、堅田の湖へ向かって東側から三角州が時々延びてきたと書いておられます。

堅田に湖があった時代には、東側に安定した陸が続いていたのでしょう。

② 東へおしやられた湖

堅田丘陵の地層は安定した湖にたまったといっても、地層全体が水平に続いているわけではありません。

長楕円形をした丘陵の南北にわたって、中央部がもちあがったり、東の縁(へり)で急に傾いたりしていて、地層の堆積した後に地殻変動の起ったことが読みとれます。

堅田累層の上部の厚い砂礫層は、比良、比歙の山が隆起して粘土がちの地層の上に西側から砂礫を流しこんだものです。

飯田先生によると、山地の隆起は北の比良山からはじまり、少し遅れて比叡山も隆起し、その結果、三角州が発達して、湖は東へおしやられたようです。

地殻変動にはゆっくり進んだり、一休みした時期もあったのでしょう。

厚く堆積した粒の比較的細かい礫腦に重なって、堅田丘陵と西側の比良山との間に大礫の層が一〇メートルほど堆積しています。

たぶん地殻変動がひとしおはげしくなり、高く隆起した山から岩が流れ出すとともに、東側の大地のブロックが割れて落ちこみ、その後、深く沈んでいったのでしょう。

地質学者たちは、堅田丘陵の東の縁に沿って南北に走る堅田断層を、この陥没の跡と考えています。

しかし、堅田丘陵の西側、山地との間には山から流れでた巨礫の層が扇状地をつくって厚く堆積しているため、山が隆起した時にできただろうと推定される断層の跡はまだ、だれも実際に確かめることができませんし、断層などはないと考える人もあります。

③ 休日の地質見学会

前の章で貝の研究をされた松岡先生の話をくわしく紹介しましたので、大昔の琵琶湖の貝がかなり違っていたことは、よくわかったことと思います。

しかし、私が堅田の丘へはじめて化石を探しに出かけた一〇年前頃は、まだほとんどなにもわかっていませんでした。

その頃までは、ほとんどの地質学者は堅田丘陵の堆積した時代に貝や魚が絶滅したり、新しい種が生まれたりしたかを、考えてみなかったのです。

そこで、伊賀盆地の服部川で発掘を行った二年後、いろいろ専門の違った若い研究者や大学生たちが集まって、衆知を集めて堅田の丘の化石に挑戦しようということになりました。

案内をしてくださっだのは、地質学者の林先生と化石の採集家の中村さんの二人でした。

案内者がよかったので、この一日の見学会は参加者たちみんなの気分を高め、野外見学の帰りに中村さんの家に集まって、化石のコレクションを見せていただくことになりました。

コレクションの中心は、なんといっても、原形そっくりに残っている貝の化石でした。

標本は、一日の見学会ではとても考えられないほど種類が多いだけでなく、今の琵琶湖では見られないものもありました。

しかし、林先生の研究で層序(地層が堆積した順序)がくわしくわかっているのですから、絶滅種がいつまですんでいたかを考えるため、今後の採集では層準にもっと気をくばる必要があります。

野外では、ごく近くにある露頭でも、層準がかなり違うことがあるのです。

いま目の前にあるいくつかの種が、堅田累層のどこかの層準で滅びたり、あるいは現われたりしているのでしょう。

中村さんのコレクションに魅せられて、私たちの話題ははずみました。

そのうちには、堅田の地層では珪藻の化石がほとんどみつからないという説や、いや、海産の珪藻の化石がたくさんみつかるという説もでてきました。

標本や地図を前に議論を続けているうちに、

「また野外見学をやろう」「一回や二回では終わらないぞ」と、だんだん気分が高まってきて、

「これからお互いの知識を集めて研究を深めていこう」という点で、意見がまとまりました。

こうして、いままでは地質だけを調べてきた人、魚や貝を調べてきた人や珪藻を研究してきた人などの仲間が集まって、一緒に勉強していこうという新しい研究会、「琵琶湖自然史研究会」が生まれました。 |

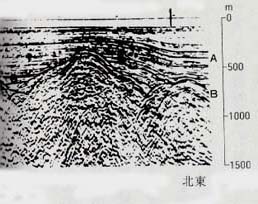

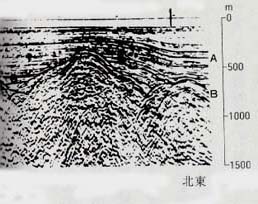

図4-2 堅田累層の地層の重なり――

沖のボーリング資料との比較

堅田丘陵と湖底の地層の厚さは仮に同じ尺度で表した。

湖底ボーリングの結果については本文を参照。

堅田丘陵:林隆夫氏、

湖底ポーリング:横山卓雄・竹村恵二氏、

湖底ボーリングの自然残留磁化:鳥居雅之氏による。

|

④ 露頭への挑戦

堅田累層には一九枚の火山灰層が含まれていて、林先生はこれを手がかりにして、砂がちの層準、粘上がちの層準などを順に七つの部層に分けられています。

そのうち、喜撰(きせん)粘土層には、厚さが七〇センチもあって野外調査の目やすとなりやすい喜撰火山灰層が含まれています。

これは、フィッション・トラック法で八七万年前のものといわれる大阪層群のアズキ火山灰層と同じ火山灰層です。

なお、これより一五~二〇メートル上のB火山灰層のすぐ上の層準で、自然残留磁化が逆向き(松山逆磁極期)から今と同じ正の向き(ブリュン正磁極期)に変わるため、この層凖は七三万年前だとわかります。

このほか、ずっと上の礫層の下部にあるE火山灰層は、大阪層群のカスリ火山灰層(約三七万年前)と同じだといわれています。 |

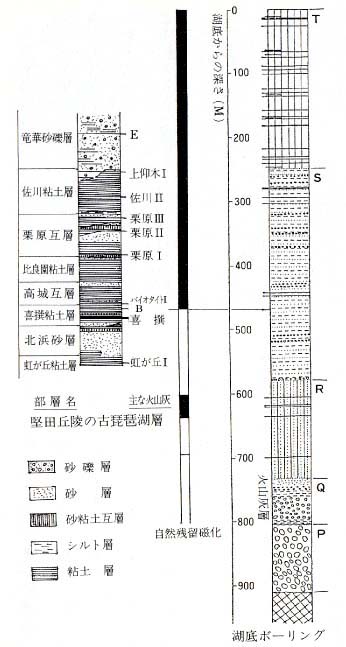

図4-3 休日の見学会で露頭にいどむ

|

堅田累層の本当のはじまりは、湖底深くにあります。そこで、私たちは、地上に出ている最古の虹ヶ丘粘土層にまず挑戦することに決めました。

しかし、第一回は思いがけない困難にぶつかりました。虹ヶ丘粘上層が出ているただ一つの地域は、団地になってコンクリートで塗り固められ、ようやく団地の隅のごみ捨て場でみつけた露頭は、幅二メートルの小さなものでした。

しかし、雪の散るなかで奮闘したかいがあって、ここから琵琶湖の固有種のナガタニシやオクラタマガイのかけらも採集できました。

その後、何回も発掘を重ねていくうちに、不思議なことに気づきました。

堅田累層を下の層準から次々と調べてきた結果、すでにかなりの種類の貝が集まっていましたが、まだどこからもセタシジミやイケチョウガイがみつからず、一方、蒲生累層から現われた貝とよく似た絶滅種のコビワコドブガイ属の貝が、どこの層準でも必ずみつかるのです。

これはもう一歩深く踏みこんでみなければと言いあらそっているうちに、一九八〇年の五月の連休を迎えました。 |

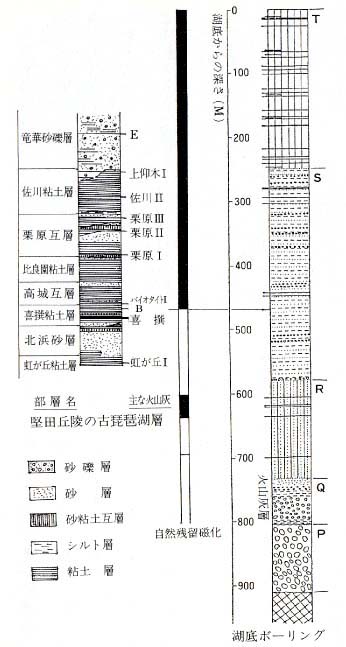

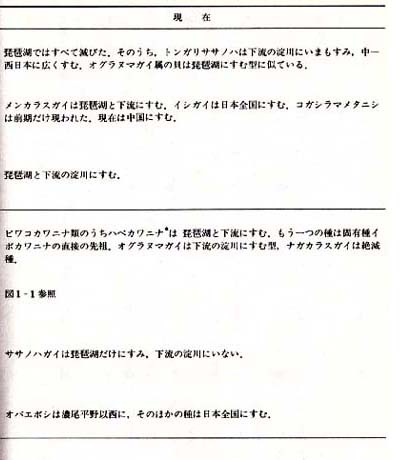

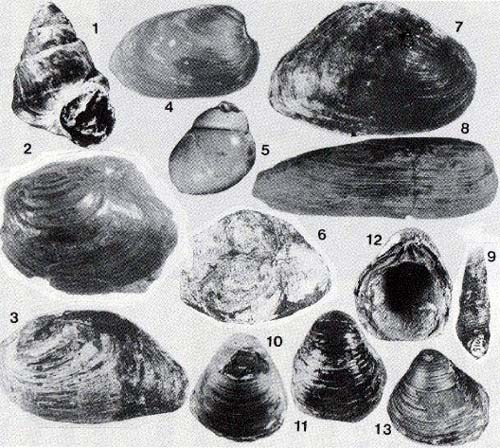

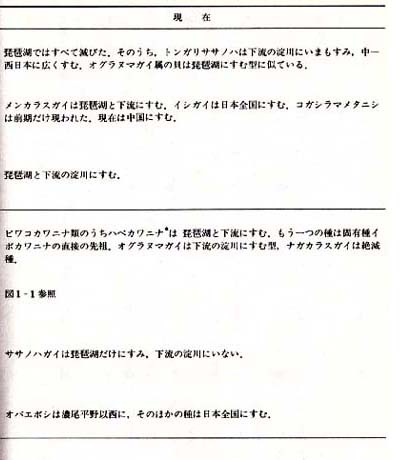

図4-4 堅田の湖の貝の化石

1ナガタニシ(殻高3.6cm)、 2オグラヌマガイ(7.6cm一標本の前後長。以下同じ)

3セタイシガイ(7.5cm)、 4タテポシ(4.7cm)、5コガシラマメタニシ属(殻高5.8mm)

6コピワコドプガイ属(約5cm.以上は前半期から現われ、5と6は前半期だけで滅びた)

7イケチョウガイ(11.5cm) 、8ササノハガイ(7.5cm)

9ピワコカワニナ類(殻高2.7cm) 、10~13セタシジミ(10~12の型が多く13型は少ない。

松岡氏は10~12を先祖型で別の種としている。

殻長は10が3.2cm、11と12が2.3cm、13が3.3cm)

|

⑤ 大露頭からの大収穫

快晴にめぐまれたうえ、この日は道路工事でできた大きな露頭にめぐり合いました(図4-5)。

道路に沿って佐川Ⅱ火山灰層が白く走り、その付近の層準にはシリブトビシの実や大小の貝の化石が、いたるところに顔をだしています。

昨日の雨で湿った粘土の斜面は軟かく、ちょっと掘ればザクザクと出てくるナガタニシやメンカラスガイの多くは、まるで潮干狩でみつけた貝のようにみずみずしいものです。

また菱鉄鉱で固結していない薄い貝殻の中から、昨日の雨を含んだ黒い砂泥が流れ落ちました。

翌日、一日がかりで標本を整理してみると、形の整ったものだけでも三〇〇個を越し、全部で一四種に達していました(図4-4)。 |

図4-5 大露頭にいどむ

|

その中にはセタイシガイ、オトコタテボシ、マルドブガイなど、これまでの発掘ではみつからなかった今の琵琶湖の固有種のほか、かなり多くのセタシジミやイケチョウガイ、オオタニシもみつかりました。

しかし、これほど標本が集まっだのに、虹ヶ丘粘上層からずっとみつかってきたコビワコドブガイ属の貝は、破片さえ採集されていませんでした。

こんなことを考えつくのは、第一に、化石がたくさん集まったためです。

そのうえ幸いなことに、昨日発掘した層準には佐川Ⅱ火山灰層が露出していたため、ここがこれまで発掘したどの層準よりも上で、堅田累層の粘土層のうち、最上位にある佐川粘土層だとわかりました。

もちろん、私たちがこれまで発掘してきたいっそう下位の層準では、集めてきた標本の数はずっと少ないので、あまり先走ったことは言えないのですが、この発掘までの経験からすれば、種の絶滅と新しい出現が、目に見えてきたようです。

新しい発見はまだありました。前日の発掘のとき、佐川Ⅱ火山灰層より数メートル下の層準から、フナの咽頭歯が九個と、咽頭骨にのったままのワタカそっくりの咽頭歯列がみつかりました。

このうち、フナの咽頭歯のうちの数個はまぎれもないゲンゴロウブナのものでした(図4-6の1と2)。

⑥ 堅田の湖にいた多くの貝

琵琶湖自然史研究会かできてから、今年ですでに九年になります。

この間には、だれも集めたことがない多くの貝の化石が集まりました。

貝を研究された松岡先生によると、これまでに一二属に分かれた二九種の貝がみつかったそうです。

そのうちの四属は、堅田累層ではじめて現われたものですが、これらの中には蒲生累層と同じ種は全くないそうです。

先生は、蒲生時代の後半に砂礫層が広がり、一つ一つ種が減っていったと言っています。

|

|

|

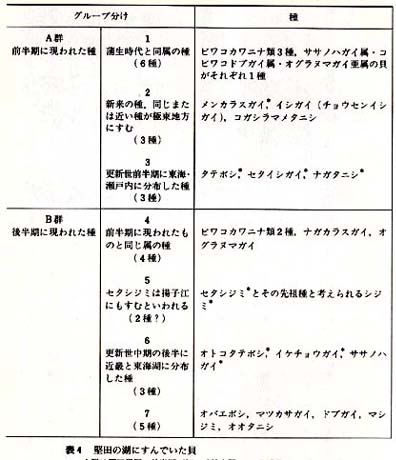

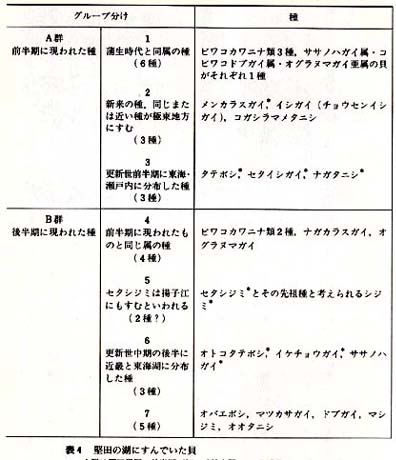

表4 堅田の湖にすんでいた貝

A群は堅田累層の前半期(虹ヶ丘粘土層~栗原互層)から現われたもの、

B群は後半期(栗原互層あるいは佐川粘土層)になってはじめて現われたもの。* 印はいまの琵琶湖の固有種。 |

堅田累層の貝のそれぞれについて説明するのは退屈ですから、はっきりしないものは除いて表にしておきます(表4)。

そのうちA群としたものは、堅田累層時代の前半期にすんでいた九属で一二種です。

またそのうちには、

(1)はじめから現われていて、前の時代から続いている四属に入る新しい種のほか、新入りの仲間には、

(2)大陸の極東地方から入ったらしい属、

(3)今の琵琶湖の固有属や固有種、などが含まれています。

このうち最後の(3)は、すでに更新世のはじめや中頃に瀬戸内地方や東海地方で化石が発見されたといわれています。

A群のうち五種は堅田累層時代の前半期だけに現われましたが、そのうちコガシラマメタニシは、いまも中国にすんでいます。

B群としたものは堅出累層時代の後半期に現われたものです。このうちには今の固有種、あるいはそれにたいそう近いものがあります。

そのうちではさらに、

(4)前半期の種から生まれたと思われるもの、

(5)セタシジミのように揚子江にも現在すんでいる疑いが残るもの、

(6)ほぼ同じ時代に近畿地方や濃尾地方で化石が発見されたといわれるもの、などです。

一方、B群のうちには、

(7)いま日本に広くすんでいるものが含まれています。

B群に、A群のうち滅びなかったものを加えると、堅田累層時代の後半期には一〇属で合計二四種となり、その内容は現在の琵琶湖の貝類とかなり近いものになりました。

しかし今までのところ、深みにすむビワコミズシタダミをはじめ、ドブシジミ属、マメシジミ属、礫にすむヒラマキガイ属など、小型の貝は一つも発見されていません。

なお、堅田累層の終り頃にいた種のうち六種は、その後、滅びたそうです。

⑦ 堅田の湖に栄えた魚

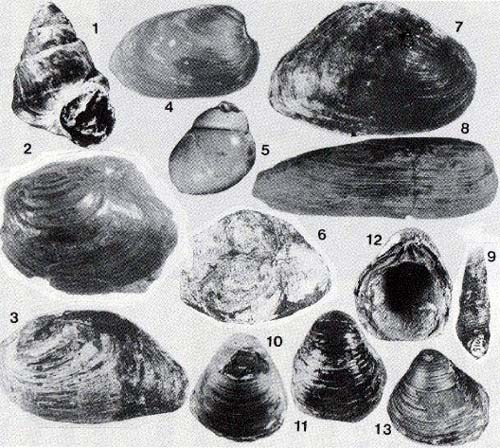

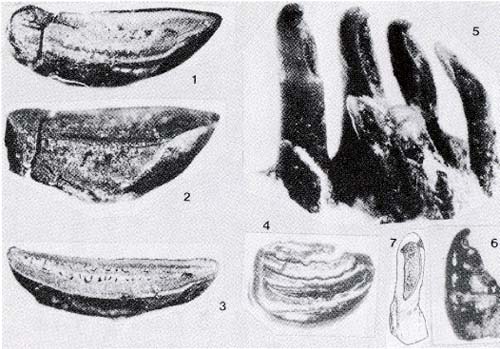

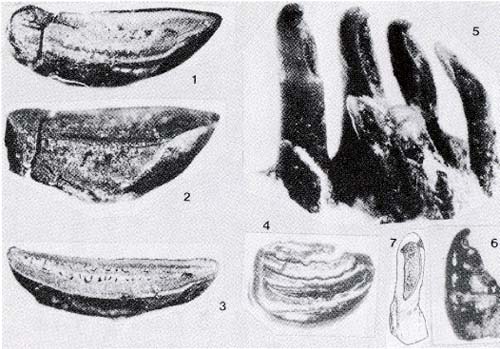

魚の咽頭歯(図4-6)ではやはりフナ属が数のうえで圧倒的に多く、すべての粘土層でみつかっています。

また、虹ヶ丘粘土層では確かめられていませんが、そのほかの部層ではギンブナ型とキンブナ型が共存しています。

また佐川粘土層からはゲンゴロウブナらしい歯がその後もみつかっています。

コイ属の歯は多くありませんが、佐川粘土層から三条の溝をもった歯が二つみつかっていて、その一つは普通のコイ(図4-6の4)ですが、他の一つは歯の輪郭がたいそう変った大きな歯です。

一方、これより下位の喜撰(きせん)・比良園(ひらえん)の二つの粘土層からは、歯に一条または二条の溝のある歯がみつかっていて、そのうち比良園粘土層で発見された径一センチもある歯は、輪郭が円型をして一条の溝をもっていました。 |

図4-6 堅田の魚の化石

1~3ゲンゴロウブナの先祖の咽頭歯(標本の長さ5.9mm)

1は咬合面、2は同じ標本を側面からみたところ、3は咬合面の幅がせまい標本(同5.1mm)

4いまのコイと同じ形の咽頭歯(図の左右の長さ7.8mm)

5ワタカの先祖(図の左右の長さ3.5mm。以上は佐川粘土層)

6植物を食べる特徴をもったタルク一類の咽頭歯(歯の長さ4.6mm)

7は同じ歯の咬合面(比良園粘土層)

|

クルター類の歯は佐川・比良園の二つの粘土層でみつかっています。

クルター類の魚には動物食の属が多く、琵琶湖のワタカは数少ない植物の葉を食べる魚ですが、化石の歯はともに植物食の特徴をもっていました。

そのうち、佐川粘土層から発見された二つの化石は、ともに咽頭骨の上に歯の並んだ標本でした(図4-6の5)。

クルター類を研究された安野敏勝(やすのとしかつ)先生は、ワタカに近いが、いくらか歯の形が違うとしてワタカ属の別種と考えられています。

もう一つは、一つ前の時代の比良園粘上層からみつかった独立歯で(図4-6の6と7)、ワクカに似ていますが、歯の咬合面が広く、ワタカとは別の属に分けられました。

このほか、まだよく研究されていない独立歯が、これら二つの層準からみつかり、クルター類はフナに次いで多かったようです。

クルター類と同じほど栄えていたのはクセノキプリス類です。

属は決めにくいのですが、伊賀盆地のクセノキプリス属とよく似ていて、佐川粘土層と比良園粘土層からみつかっています。

このほか、比良園粘土層と喜撰粘土層から、伊賀盆地で栄えていた魚を食べる魚食性の魚と似た歯が、一個ずつみつかっています。

しかし、歯の先端の曲がり方が少し違うという見方をする人もあります。

さらに、佐川粘土層からギギ科の胸びれの骨が二個、喜撰粘土層と比良園粘土層から現在のニゴイらしい歯がそれぞれ一個みつかっています。

全体にわたってみると、上位の二つの粘土層で種の数がともに八種でもっとも多く、標本の数では佐川粘土層が下位の比良園粘土層の倍に達しています。

しかし、現在の琵琶湖の多様な種類に比べて、堅田の湖の魚は内容がたいそう貧しく、そのうえ、前半期には、絶滅した古い古琵琶湖時代の魚にたいそう近いものが、半ばを占めていたことが一つの特徴です。

堅田の湖の魚や貝のすんでいた自然の特徴について、飯田和明(いいだかずあき)先生は、魚や貝の化石が採集される場所のほとんどは、引続いて粘土が堆積した同じ環境にあったといっておられます。

堅田累層全体にわたって藻類の化石を調べた田中正明(まさあき)先生は、全部で九一種の珪藻を発見されましたが、今の琵琶湖と違って、特にどれかが優勢になることはなかったと書いておられます。

また、ほとんどの種は浅い底に付着するものでした。

堅田の湖は、虹ヶ丘粘土層時代のはじめに寒い気候の気配があったほかは、佐川粘土層時代まで温帯林に囲まれ、ヒシが水面に広がる、比較的浅い湖としてずっと続いていたと考えられます。

⑧ ゲンゴロウブナの先祖

佐川粘土層の下部でゲンゴロウブナの咽頭歯がみつかったことは、まえにお話しました。

この本の最初の章でお話したように、ゲンゴロウブナの歯は特別の形をしています。

しかし、同じ場所でみつかったフナの歯には、ギンブナかゲンゴロウブナかを決めにくいものもあって、私たちの意見はまとまりませんでした。

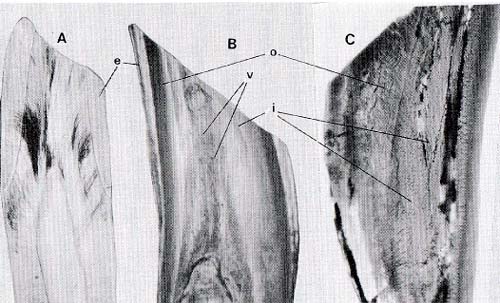

その後、小寺春人(こでらはると)先生が化石の歯を薄く切って調べた結果、予想しなかったことがわかりました(図4-7)。

フナの咽頭歯(図4-7のA)に限らず、一般に魚の歯でも哺乳動物の歯でも、薄片を作って顕微鏡でみると、象牙質のところではすじ状の構造が平行に走っているのが普通です(図4-7のo)。 |

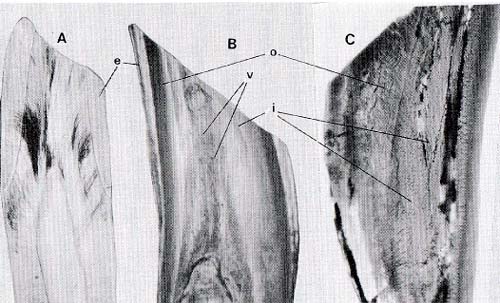

図4-7 フナの咽頭歯の薄片標本

Aニゴロブナ Bゲンゴロウブナ C佐川粘土層でみつかったゲンゴロウブナの先祖の化石

e エナメル質 o 真正象牙質 v

脈管象牙質 i 球間象牙質

|

しかし、ゲンゴロウブナの歯(図4-7のB)は特別で、象牙質が三重の違った構造からできていて、中央部には血管の跡が点々と残る軟らかい構造が広がっています(図4-7のv)。

この層と外側の普通の象牙質の層との間にはさまって、粒々が集まってできた球開象牙質と呼ばれる薄い層(図4-7のi)ができています。

ゲンゴロウブナの歯が磨り減りやすく、校合面がいつも平らなのは、外側をおおう硬いエナメル質(図4-7のe)が薄いだけでなく、ここで発見された軟らかい内部の構造も役立っていたのです。

それでは、佐川粘土層の化石(図4-7のC)はどうでしょうか。

一目でゲンゴロウブナとわかった歯がまず調べられました。

ところが、この歯では粒々になった球間象牙質が中央部に広がっていて、今のゲンゴロウブナの歯にある血管の跡を残した構造の部分まで、すっかり占領していたのです。

そこで、一緒に見つかったフナの歯を調べてみると、歯の厚さが薄いためゲンゴロウブナかどうか決めにくい歯(図4-6の3)でも、エナメル層がたいそう薄いものは、第一号標本と同じ構造をもっていました。

しかし、外から見てギンブナらしい化石の歯は、現在のギンブナと同じ構造をもっていました。

そこで、現在の琵琶湖のギンブナの咽頭歯をいくつも調べてみると、象牙質の中軸のところに球間象牙質がわずかにできている歯がみつかりました。

また、化石のギンブナの歯にもこれと同じになっているものがあって、なかには球間象牙質が少し広がっているものさえありました。

しかし、ニゴロブナの歯にはこの構造は全くありません。

そこで、ゲンゴロウブナの先祖はギンブナか?という、ありそうもない疑いが一度に高まりました。いずれにせよ、佐川粘土層のゲンゴロウブナはまだ先祖型の魚でした。

そこで、さらに古い時代のゲンゴロウブナの様子をつかもうと熱心に探究が続けられた結果、二年前についに、飯田先生は喜撰粘土層からゲンゴロウブナと一目でわかる歯をみつけられました。

しかし、薄片標本を作って調べてみると、これは佐川粘土層の第一号標本と全く同じ構造をもっていたのです。

発見された二つの層準の間には、たぶん三〇万年ほどの時間が経っています。さらに堅田の湖では、ずっと浮遊性の珪藻が少なく、プランクトンを食べる種を生みだすような環境の変化は見当たりません。

しかし、虹ヶ丘粘土層の下部の層準には、琵琶湖でゲンゴロウブナの冬の餌となっているメロシラ・ソリダがみつかっています。

この時代は、北半球に最初の強い寒さが訪れたギュンツ氷期ではないか、と考える人が少なくありません。

いずれにせよ、二〇万年は同じ特徴を持ち続けたのですから、この先祖型のフナはゲンゴロウブナになる前の別の種ではないかとも考えられます。

しかし、これはどこまでも歯だけのことです。一つの種には多くの特徴があって、それらが一度に出来上がったとは考えられません。

それにしても、中間型の咽頭歯をもっていたフナは、どんな姿をしていたのか知りたいものです。

⑨ 湖の生物界に何が起ったか

堅田累層の上部の層準では、魚の世界になにか変化が起ったようです。

古い型のコイの歯がみつかるのは比良園粘土層までで、佐川粘土層では、歯に三条の溝をもった新しい型のコイがでてきます。

しかし、歯に三条の溝をもっとコイはすでに伊賀盆地でも中国の鮮新世でも現われていたのですから、これは、新型のコイが堅田の湖へ再侵入したのでは?とも考えられます。

なお、これまでに発見された数がコイよりさらにわずかですが、大山田や阿山の湖で栄えていた、ウケクチウグイに似た魚食性の猛魚の歯も、比良園粘土層と喜撰粘土層からみつかっています。

一方、この層準からはニゴイらしい咽頭歯が出ています。

比良園粘土層からはまた、ワクカ属の先祖とみられる咽頭歯(図4-6の6と7)も出ています。

このように、数少ない材料ながら、比良園粘土層と佐川粘土層の間には、魚の内容に違いがあるようです。

しかし、この二つの層準の自然環境の間にはほとんど差かおりません。

化石の少ない魚の場合と違って、貝では新しい仲間の侵入の証拠がはっきりしています。

貝ではこの二つの粘土層の間の栗原互層時代にもっともはげしく交代が起こり、それ以前から近畿地方や濃尾地方などにすんでいたらしい多くの種や属が、堅田の地層に現われましたが、その後、少し遅れてセタシジミとマシジミが加わりました。

大型の二枚貝が侵入できたのですから、下流との間には落差がなかったものと思われます。

そこで、多くの魚がここを通って侵入できないはずはありません。

しかし、佐川粘土層では、ワクカの直接の先祖と今のコイのほかには、現在の魚たちが優勢になった証拠はありません。

しかも、ここには伊賀盆地から続いてきた古い魚の一つ、クセノキプリス類の咽頭歯が、一つ前の比良園粘土層から引続いていくつもみつかっています。

いずれにせよ、堅田の湖ではキンブナやギンブナをはじめ、伊賀盆地の湖で栄えていた古い魚たちの直系の子孫が、かなり後まで残っていたことは間違いなく、ゲンゴロウブナやワタカの先祖など、まだ現在の姿に達しない魚と永い間、だ共存していました。

たぶんその後、沖側が沈んで新しい琵琶湖が発達しましたが、この時代の魚や貝についてはいままで何の手がかりもありません。

しかし、岸から深みに落ちこんだ深い湖では、更新世の後期におとずれたきびしい寒さも加わり、自然がすっかり変った中で古い生物は滅び、現在のゲンゴロウブナなど、多くの固有種が進化したに違いありません。

⑩ パズル――先祖のきた道は?

ここでもう一度、固有種を生みだした直接の先祖が、いつ琵琶湖域へきたかを考えてみましょう。

もともと西から入ってきたとみられる彼らに下流から入る道が開けたのは、湖の移り変りからみて、蒲生累層時代からに違いありません。

しかし、更新世には瀬戸内域へ海が入ったため、このルートは中断されがちで、瀬戸内ルートがずっと開けていたのは、せいぜい堅田に湖が生まれたころまでです。

一方、堅田丘陵からみつかる魚や貝の化石から、佐川粘土層時代に新しいグループが侵入できる道が開かれたことがわかりました。

いいかえれば、堅田の湖ができた時代に下流との交流がいったん閉ざされ、佐川粘土層時代に再び開かれたのだと考えられます。

これは、あるいは蒲生時代に開かれていた古い瀬田川が、河川争奪で、現在の宇治川コースに移ったためかもしれません。

しかし、堅田累層時代の終りには比叡山が隆起しましたから、新しい宇治川はたぶん急流となり、滝となっていたかもしれず、下流からの道は再び閉ざされたでしょう。

吉川周作(よしかわしゅうさく)先生によると、旧瀬田川が残した古い河岸段丘は、河床面より、ときに三〇〇メートルの高さに残っているそうですし、植村善博(いまむらよしひら)先生によれば、今の宇治川の岸にそびえる崖の方々(ほうぼう)には川のけずった跡が見つかるそうです。

固有種の先祖たちのきた道は、琵琶湖の下流ばかりとは限りません。琵琶湖の固有種を除けば、琵琶湖と濃尾平野では魚の種類がほとんど同じですが(表2)、横山卓雄(よこやまたくお)先生によれば、草津累層の時代には米原付近に古琵琶湖と東海湖をつなぐ狭い水路ができていたということです。

しかし、固有種を生みだした西日本の魚類たちのうちには、ずっと古くからすんでいたものもありそうに思われます。

伊賀盆地に古琵琶湖が生まれる前に、西日本を西流する水路があっても不思議ではありません。

ここは、中新世の中ごろに沈んで、第一瀬戸内海となりましたが、海が退いたあとも、中部地方(地質学でいう静岡―糸魚川(いといがわ)線)から中国地方へ東西に続く、内陸の低地帯だったからです。

ここまでにお話したのは、すべて移住の可能性ですが、頭の冴えたかたは、これまでの話からこのパズルに挑戦してみてください。

もちろん、正解は今後の化石の発見が与えてくれるでしょう。

top

**************************************** |