|

****************************************

Index はじめに 一章 二章 三章 四章 おわりに

二章 琵琶湖の生物たち

1 南湖の自然と生きもの

① 入江や内湖にすむ生物

② 沖合からの訪問者

2 北湖にすむ魚たち

① 湖からとれるいろいろな魚

② 沖合にすむ魚

③ 深いところにすむ魚

④ 岩かげから沖のようすをうかがう大魚石

3 沖合の水と生きもの

① 沖の植物プランクトン

② 沖の動物プランクトン

③ 魚と餌のつながり

4 湖底のようすと生きもの

① イサザをとる曳網

② 湖底にひそむ段丘のなぞ |

③ 湖底にすむ生物

④ 琵琶湖は貝の湖だ

5 深みにすむ生きもの

① 神秘な深みの世界

② 深みにいる生物のえさ

③ ふしぎなイカリビル

④ 深みに入りこんだ動物たち

⑤ 深みの動物がきた道

6 石ころの磯にすむ生きもの

① 磯の小動物たち

② 急崖の自然が生みだした固有の種

③ 沖の孤島にいるカワニナ

7 琵琶湖の生物の先祖をさぐる

① 固有種の魚はどうして生まれたか

② 固有種の貝の場合は? |

1 南湖の自然と生きもの top

① 入江や内湖にすむ生物

琵琶湖の南湖一帯は浅く、岸は大きく出入りしていて、内湖や奥深い入江が方々にありました。

最初の話題はここで展開します。

幅広いヨシ帯の縁にはヤナギが点在し、じゅうたんのように水中根を岸辺一帯にのばし、入江の奥ではイネ科植物のマコモが繁っています。

開けた水域はいろいろの沈水植物が繁り、水面は初夏からだんだんヒシにおおわれて、この地域全体が水生小動物たちで満たされます。

もし魚たちにスポットライトを当てればここは産卵と発育にとって最上の条件が備わっています。

ここにはギンブナが多く、モツゴ、バラタナゴ、タビラ、ヤリタナゴ、カワムツ、オイカワ、ウキゴリなど、日本の沼や小川ならどこでも出会う魚がすみついています。

また、そのまわりの湿原にはスジシマドジョウの小型種やドジョウがすみ、さらに湧き水の多い地域ですと、アブラボテ、ハリヨ、アユモドキなどもすんでいました。

浅い水草の間には、イトトンボ類やカゲロウ類の幼虫、ヌマエビやスジエビ、ナリタヨコエビなどがいっぱいすむし、沈水植物の葉や枯れた茎には、モノアラガイの卵塊やコケムシ類の群体が付着し、微細なワムシ類が這ったり、泳ぎだしたりしています。 |

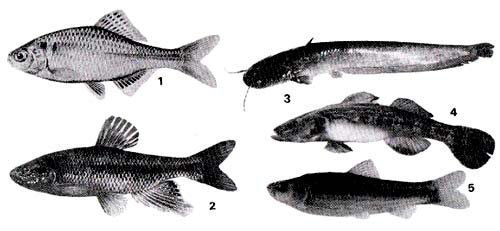

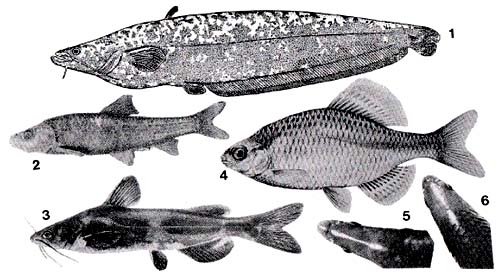

図2-1 入江の魚

1 シロヒレタビラ(4~6cm)、 2 カワムツ(10~20cm)

、3 ナマズ(25~55cm)

4 ウキゴリ(10~14cm) 、5 タモロコ(8~10cm)

|

内湖の泥底にはオオタニシが這い、岸から少し離れた泥底ではオオユスリカの幼虫やスジエビが群生し、メンカラスガイやマルドブガイがちらばっています。

水草の繁みからわずか離れると、マルミジンコ、シカクミジンコ、ゾウミジンコなどが水中いっぱいに漂い、それぞれに少しずつ場所を変えて現れ、時々大集団を形成します。

これらの小動物の大部分は、魚たちの餌となります。

小動物は、晴天続きの間に魚の捕食で一時減少しても、大雨のような気象変化ごとに回復したり、別の小動物が成長してきたりします。 |

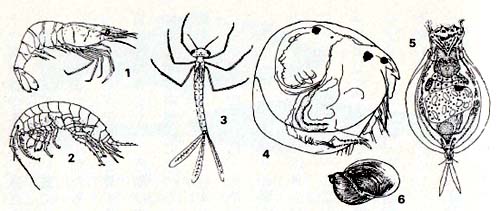

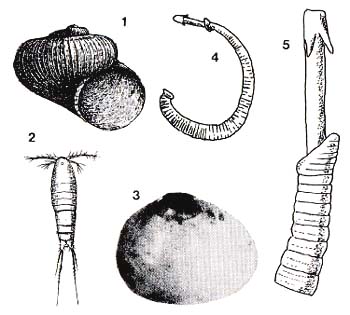

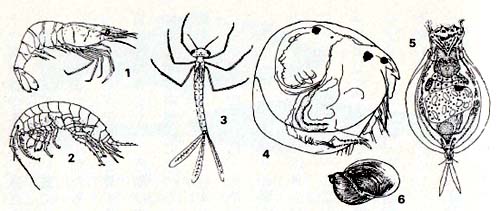

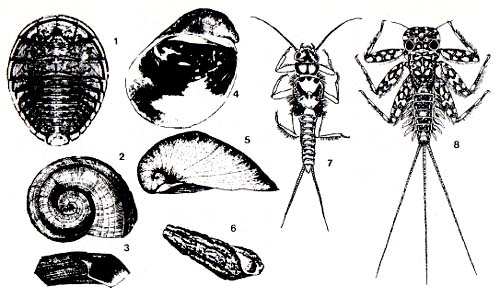

図2-2 入江の小動物

1 スジェピ(4~5cm)、 2 ナリタヨコエピ( 9mm) 、3 イトトンボ類の幼虫(5cm)

4 マルミジンコ(0.6mm)、5 ハオリワムシの一種(0.5mm、4と5は大きく拡大)

6 モノアラガイ(高さ1.5~2cm)

|

そこで魚たちは、この変化にあわせて、少し深く、または少し岸よりに移動すれば、真冬を除いて豊かな生活を続けることができます。

もちろん、彼らの間には餌をめぐる闘いがあるし、カイツブリやスッポン、イタチやナマズのような強敵もたくさんすみ、戦前にはカワウソもすんでいました。

ナマズはタナゴ類やフナの若い魚、エビを好み、真上に小魚がやってくるのをものかげにひそんで待ち、すばやく跳びかかります。

眼が頭の上側についていることや、長い尾部の下面一帯についている臀(しり)びれは、この行動に便利です。

昼間は物かげに隠れ、ぶかっこうな体をごろりと横たえていることが多く、夜にのろのろ動きまかって、水底でぼんやりしている小魚を探します。

ナマズは体つきから、泳ぎまわることが不得手で、水中にじっと浮いていることさえできないため、いつも浅くて餌の多い底にとどまっているのです。

一方、襲われる小魚たちにとっては、すばやく逃げることが一番です。

たとえば、ここにすみついているタモロコを見てみましょう。

タモロコは、前に調べたギンブナに似て、ずんぐりした筋肉質の体つきをもち、行動はすばやいのです。

一方、餌は動物食で、ムシ類を好みます。

それは、のどにある咽頭歯が体に比べて大きく、先が鈍くとがっていて、固いムシを食べやすいのでしょう。

一方、鰓把の櫛の歯は五~一〇本と少ないのです。

このように、餌をとるしくみでも、タモロコは前に話しかギンブナのように、沼や入江の生活に向いています。

もう一種のウキゴリの場合は、入江に流れこか細流が主な住み場所です。

この魚は、名のとおり、たいてい水面近くに浮き上がって、落下するムシを待っているように見えます。

入江や内湖にすむ魚たちは、それぞれに、ここがもっとも好都合な住み家です。

ところが、こうした住み場所は、日本じゅうどこにでもあるので、彼らは琵琶湖に限らず、広くすんでいるのです。

もちろん、タモロコやバラタナゴのように、中部地方から西にしか見かけないものもいますが、それはまた別のことが原因にちがいありません。

② 沖合からの訪問者

入江の奥や、流出口の幅の広い内湖は、春から初夏にかけて沖からやってくる魚たちの卵で繰返しおおわれます。

彼らは、種類ごとに季節を違えて現わ力大雨のたびごとに大挙して侵入します。

ホンモロコの産卵はすでに三月末から始まり、四月が最盛期です。

この頃には小魚ゼゼラの集団も加わり、同時にゲンゴロウブナやニゴロブナの大群がおしよせ、入江の中は彼らの仔魚(しぎょ)が一面に浮いて春たけなわです。

しかし、彼らに代わって入江にワタカの銀色に輝く群れが乱舞しはじめる六月には、ホンモロコは全く見られません。

沖からやって来た魚たちは、天候の条件がよいとたちまち産卵しますが、終えると入江からすぐ出てしまいます。

とくに、行動性の大きなゲンゴロウブナは、二、三日とどまるだけで北湖へ去ってしまいます。ゼゼラも、さっそく北湖へ戻ります。

普段北湖にすんでいる魚たちにとって、南湖は餌が不十分なのでしょうか?

しかし、前に名をあげたように、多くの魚たちが、入江の近くにすみついて栄えているのです。 |

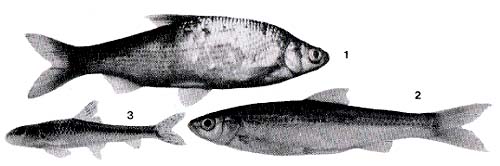

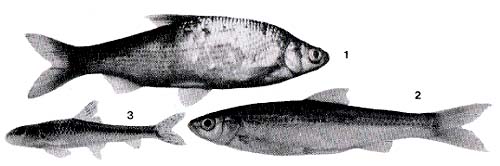

図2-3 沖から産卵にくる魚

1 ワクカ(20~30cm) 2 ホンモロコ(8~13cm) 3 ゼゼラ(6~8cm)

|

そこで、もう一度ゲンゴロウブナについて考えてみましょう。

このフナを水槽に入れて観察すると、音や光に神経質といえるほど敏感です。

狭い環境になじまず、酸素の豊かな水が必要なこと、広い水域を泳ぎまわって、呼吸運動に合わせてプランクトンを食べるという性質が、ゲンゴロウブナを北湖の沖へ駆り立てるのでしょう。

このことは、ニゴロブナやワタカの行動を見れば、納得できます。

この二種の場合には、産卵したあと、かなりの部分が南湖にとどまり、夏に入江をうろついているものもあります。

彼らは、水草が大好物だからです。

2 北湖にすむ魚たち top

① 湖からとれるいろいろな魚

琵琶湖北部の大きな漁港である尾上の魚市場には、春から梅雨が明けるまでの間、いろいろな魚獲物が出荷されます。

ここでは、琵琶湖の固有種のゲンゴロウブナ、ホンモロコ、アブラヒガイ、ワタカ、イワトコナマズ、ビワコオオナマズ、ビワマス、イサザ、ウツセミカジカがすべて集まります。

また、琵琶湖にだけすむけれども、固有の「種」とよぶほどには特徴がないと言われるマゴイ、ニゴロブナ、ビワヒガイなどの魚や、日本では琵琶湖以外にほとんどすんでいないハスなども見られます。

もちろん、尾上港には、このほか、オイカワやギギなど、琵琶湖以外に広くすんでいる魚もたくさん出荷されますし、魚の漁獲高を問題にしなければ、琵琶湖にすむあらゆる種類の魚が見られます。

しかし、漁獲高に注目すれば、琵琶湖に固有の種や亜種の多くや、ほかの地方にいないハスなどが優位を占めていることに気づきます。

これにはもちろん例外があって、スゴモロコやオイカワは琵琶湖の固有種ではありませんが、かなりたくさんとれています。

そこで、漁獲高(目方)の状況を理解しやすいように、漁業組合が作った統計の一部を掲げておきます(表1)。

なお、この表では永年にわたって漁獲の総量にあまり変化がありません。

しかし、これは魚たちがずっと栄えてきたからではありません。

漁獲法がいちじるしく進んだ結果です。

尾上の漁港に琵琶湖の魚が集まりやすいのは、ここが北湖の広い沖合に面しているためです。

では、これら固有の魚たちは、北湖にくまなく見られるかといえば、けっしてそうではなく、広い沖合、深い暗黒の湖底、それに北湖に面した岩や爍の斜面に分かれて生活しているのです。

そこで、三つの異なった自然環境のそれぞれについて、代表的な魚の生活を調べてみましょう。 |

表1 琵琶湖の漁獲物(代表的な魚)

漁業組合の統計から。* 印は沖の魚で固有種が多い。

フナのほとんどはゲンゴロウブナとニゴロブナ。

コイは飼育品種を毎年放流するため除いた。

(干拓や湖の汚染にもかかわらず、技術の進歩により

漁獲高は長年にわたってむしろ安定していた。

しかし、この数年間急変が起こり、多くの種が絶滅に

むかっていて、これはブラックバスの移入のためと考えられる。)

|

② 沖合にすむ魚

ゲンゴロウブナ ゲンゴロウブナは沖合の代表的な魚です。

いつも群れをつくって大きな移動をくり返すらしく、一昼夜に一〇キロメートルも泳ぐといわれます。

ある場所で餌を食べ終わって移動するときは、次々と仲間の後を列をつくって移動するらしく、こうして北湖一帯を動きまわって、餌の濃いところを渡り動き、ときには浅い岸へいっせいに集まって、砂底にまじった単細胞藻類を篩(ふる)いわけて食べたりします。

まるで琵琶湖じゅうの餌料をく求なく探り歩いているようです。

ゲンゴロウブナの移動は真冬の沖でも続いています。

冷たい冬の沖には動物プランクトンが少ないので、一一~三月に調べた消化管には、冬の沖で増殖する珪藻(けいそう)の一種、メロシラ・ソリダがぎっしりつまっていました。

ホンモロコ

ゲンゴロウブナと似て、普段は沖合で群れをつくって泳ぎ、動物プランクトンを食べますが、ほとんどミジンコ類とケンミジンコ類ばかりを食べています。

ホンモロコは、入江の奥や内湖にすむタモロコと近縁ですが、ずっと細長く、ひれもすらりと伸びています。

また、プランクトンを濾しとる鰓杷の椰の歯は一六~二〇本もあって、これはタモロコの倍に達しています。

この数はゲンゴロウブナの鯉杷の数にはるかに及びませんが、なにしろ小魚のことです。

これだけあれば、ミジンコを濾しとるのに十分です。

さらに、タモロコに比べて咽頭歯も、微小な餌を磨り潰すのに都合よく、先が広がっていて、表面に複雑なしわまでできています。

しかし、夏の沖合でプランクトンが減少すると、ホンモロコは磯や岩の露出した岸に集まってきます。

そこでなにを食べるのかは、まだわかりませんが、小さいムシもあさるでしょう。

また、春の産卵期に入江に入ってきたホンモロコは、オオユスリカのボウフラなど、かなり大きな餌をさかんに食べます。

こうした習性をみますと、ホンモロコはゲンゴロウブナほどプランクトンに偏っていないようです。

コアユ

アユは沖のプランクトン食の魚では、ゲンゴロウブナと並ぶ代表者で、漁獲高ではむしろゲンゴロウブナを超えています。

これを聞いてみなさんは驚かれるかと思います。

アユは渓流の魚で、春に海からのぽり、渓流で岩についた珪藻を食べて育つ魚だからです。

琵琶湖のアユも、明治時代までは大阪湾からはるばるのぼってくるものがありました。

しかし、当時から琵琶湖のアユの大部分は湖に閉じ込められていて、春になると、海の代わりに湖から周りの川をのぼって大きく育ったのです。

しかし、これだけなら大して問題はありません。

ところが、川をのぼるのは琵琶湖で育った稚魚のごく一部だけで、大部分は湖で一生をすごし、一〇センチ余りにしか成長しないため、コアユと呼ばれているのです。

そこで、琵琶湖のアユの謎に迫るまえに、普通のアユを見ておきましょう。

アユは一年で一生を終り、晩秋に中流の砂利に産卵します。

卵から孵(かえ)った透(す)きとおっだ仔魚は、たちまち海へ流され、浅い海で動物プランクトンを食べながら冬を過ごします。

春に五センチあまりに成長すると、それまで動物プランクトンを食べるのに役立ってきた、尖(とが)った円錐型(えんすいけい)の歯が脱けはじめ、唇のまわりにタワシのような微細な歯の束(櫛状歯=せつじょうし)が並んで生えます。

こうして変態する頃に、若アユの群れは河口に集まり、上流へのぼって、新しく生えた櫛状歯で珪藻を削りとって食べ、みるみる大きく育っていきます。 |

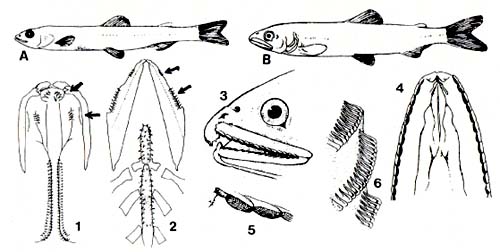

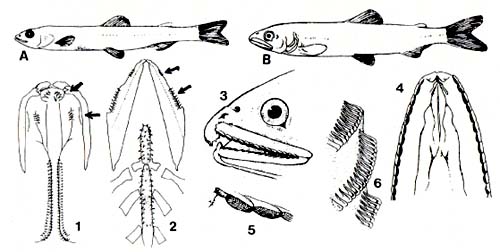

図2-4 アユの変態と歯の変化

A変態前(5.5cm)、B変態後( 8cm)

1と2変態前のあごの骨格(1 下あご、2 上あご。矢印は円錐型の歯)

3 成魚の頭、4 成魚の上あごを開いてみたところ

5 櫛状歯の拡大図、 6 下あごの櫛状歯をさらに拡大した図

|

ここでコアユの話に戻りましょう。

琵琶湖では、アユとしてはかなり早く、八月の終りにもう産卵がはじまります。

そのため、成長の早いものは、二月下旬には饑に集まり、川へさかのぼる用意ができるのですが、雪どけ水は冷たく、実際にのぼるのはかなり先です。

一方、冬の沖ではアユの仟魚が過剰になりがちです。生まれ九時期が遅いなどのため、冬の間に十分餌をとれなかったものは、成長がすっかり遅れるでしょうし、成長のバラツキは秋の産卵量が多すぎたり、冬のプランクトン量にも関係するでしょう。

六月になってもまだ変態期に達しない、半透明のシラスアユが、沖にかなり残っています。

さらに、五月晴れの季節には、湖へ注ぐ川の流量が減り、多くの川は川口付近が干上がります。

そのため、遅れて変態期に達した若アユの大部分は、接岸しても川をのぼれません。

岸の小石についた珪藻を食べたり、川口の水溜りや細流に出入りして、うろついている若アユをよく見かけますが、アユにとって細流は餌の乏しいところです。

彼らは迷路に迷いこんでしまったのです。

|

図2-5 若いアユの追い叉手漁

川へのぼる直前の若いアユを、鳥の羽毛で追い立てて捕える。

|

図2-6 コアユをとる地引き網

琵琶湖の沖にはカタクチイワシくらいの

小型のアユがたくさんいて、漁獲量がもっとも多い。

|

しかし、五月は沖の水がぬるみ、甲殻類のプランクトンが急増する季節です。

この豊かな餌のためでしょう、新たに変態期に達した若アユたちは、岸に近づいたり、少し沖へ出たりを続けているうちに、やがて沖に残って大群をつくって生活するようになります。

魚群探知機の映像をみると、大集団は水面から十数メートルにわたって広がっているのがわかります。

集団は深く、あるいは水面近くへと移動を繰返しながら、ミジンコ類、ケンミジンコ類を食べているのです。

駒田格知先生によると、琵琶湖のアユは、歯の生えかわるころに長さが七~ハセンチあって、海産のアユより約二センチ大きくなっています。

これは、プランクトン食の時代を続けるよう、先祖のアユから少しだけ変化しているといえるでしょう。

ただし、沖のコアユたちは、歯が生えかわったことなど関係なく、動物プランクトンを飽食しています。

しかし、琵琶湖のアユも、元々、渓流の魚として進化してきたアユです。

初夏から後の季節でも、いったん大雨が降って大量の水が沖へ吐きだされると、それまで沖にいたコアユがたちまち川口に殺到し、濁流をついてのぽっていきます。

この季節はずれにのぼるコアユを注意してみると、すべて成長のよい個体です。

このことは、沖のコアユのうち、成長のよいものから順に川をのぽることを教えてくれます。

それでもなお、毎年、真夏の沖合にコアユの大群が残っているのは、成長のバラツキがまだ尾をひいているためでしょう。

そして、これは沖合に動物プランクトンが多いといっても、コアユ全部の成長を十分まかないきれないためだと考えられます。 |

図2-7 地引き網でとれたコアユ

|

琵琶湖のアユは、鱗の数がいくらか多く、鰓蓋が少し細長いほか、歯の生えかかる時期が遅れ、産卵が早くはじまるなど、海のアユとは少し違っていることを、前に話しましたね。

そのほかにも、まだ、体の大きさの割に卵が小粒で卵の数が多いなどの違いもあります。

これらの特徴は、琵琶湖のアユになにかの役に立つのかを考えてみましょう。

琵琶湖に閉じ込められたアユは、長い歴史の間には、すべての川が干上がって、全く川をのぼれなかった年もあったことでしょう。

彼らにとって、湖でコアユとして、ひしめきあって暮らすことは、けっして最上ではないはずです。

しかし、限られた世界で繰返し起こった自然のきびしさを乗りこえて生残るには、数を頼りとして時を待つしかないのです。

その結果、幼いアユの過剰生産を強めてしまったにちがいありません。

最後に、若いアユの溯上をさまたげている、湖のまわりの川口の干上がりについて考えてみましょう。

滋賀県では、方々で、湖から離れた旧道が、川の下をトンネルで通る「天井川」に出会います。

これは堤防で川幅を狭めた結果起こったもので、中流から川口にかけて砂や小石が厚く溜まってしまったのです。

そのため、下流部では水が地下に漏れて、伏流水となって湖へ注ぎます。

このほか、現在では田に水を引くため、大量の水が途中から分水され、下流域の干上がりの主な原因となっています。

これらはいずれも、琵琶湖の周縁域で水田の経営に最大限の努力がされてきた結果です。

しかし、琵琶湖へ注ぐ川に砂磯が厚くたまって天井(てんじょう)川となるには、さらに永い時の流れが加わっているように思われます。

近江盆地は奈良朝時代から開発がすすみ、それにともなって周囲の山の土砂が大量に流れだしたことや、水田の開発のため、水路に大きな手が加えられたでしょう。

これらが重なって、琵琶湖の水位が変動した可能性も考えられます。

いずれにせよ、流入する川の口を干上がらせ、琵琶湖の中にアユを閉じ込めるうえで、開発が大きな役割を担ってきたことは確かです。

③ 深いところにすむ魚

ハス

銀色に輝くハスは活発に水面近くを泳ぎまかって、小色を食べています。

とくに産卵期のオスは三〇センチに及び、ピンク色を帯び、大きな口やスマートな体つきはマスに似ています。

しかし、ハスは口に歯がなく、ウグイやフナと同じコイ科の魚なのです。

歯がないので、顎の先が鉤(かぎ)のようになっていて、これで小魚に咬(か)みついて丸呑みにします。

温かい水の好きなハスは、ようやく四月下旬に深みから浅い湖岸へ移動してきますが、産卵が終わる八月には沖へ移って、秋までの間は、表層水の中でコアユを食べて過ごします。

ハスは琵琶湖とその下流および、琵琶湖へ注ぐ余呉(よご)川に続く小さな余呉湖にすんでいます。

また、琵琶湖の北、日本海の海岸平野にある三方(みかた)湖という小さい湖にもいますが、ここでは江戸時代中期に漁獲されていた記録が残っています。 |

図2-8 ハス(20~30cm)

|

しかし、酸素不足にたいそう弱いハスを、当時、琵琶湖から運んだとは考えにくく、三方湖のハスの謎は、魚の専門家の悩みの種でした。

一方、ハスそっくりのコウライハスと名づけられている魚が大陸にすんでいて、こちらは、朝鮮半島から中国東北部、さらにアムール河流域まで広がっています。

では、コウライハスは琵琶湖のハスと全く同じかと考えてくわしく調べてみると、胴の中ごろ、側線に沿って前後に並ぶ鱗(うろこ、側線鱗)の数がちがい、琵琶湖のハスよりやや少ないのです。

このことを考えながら、三方湖のハスを調べてみると、こちらはコウライハスと琵琶湖のハスの中間で、やや琵琶湖のハスに近いのです。

このことから、琵琶湖のハスは、元々、コウライハスの一派であり、三方湖はそのやってくる通路に当たっていたのではないか――という想像ができます。

しかし、ハスが日本海のどこを通ってやってきたのか、となると、これはだれもとうてい答えられないでしょう。

そこで考えをかえ、三方湖のような小さな湖に、琵琶湖特産の魚のうち、ハスー種だけが大昔からすんでいるのはおかしい、これはやはり人が運んだのだ――こう考えなおして、朝鮮半島―瀬戸内―琵琶湖という別の進入ルートを思いつきました。

それは、あとでお話しするように、瀬戸内海の中の灘(なだ)と呼ばれる広がった部分は、過去にいくども湖になっていたことが知られているし、琵琶湖から瀬戸内―北九州にかけて、かなり多くの種類の淡水魚が共通してすむためです。

しかし、困ったことに、ハスは瀬戸内地方や九州の川には、どこにも見当たりません。

また、朝鮮半島のコウライハスは、西岸ではどこにでもすんでいるのに、九州に面した朝鮮南部の大河「洛東江」(ナクトンコウ)では見当たらないのです。

どうやら、朝鮮を通って日本へやってきた瀬戸内海ルートは空振りのようです。

ハスの来た道について、見通しを失っていたとき、若い考古学者の本郷ひとみ先生が新しいニュースをもってこられました。

三方湖の岸にある縄文初期の三方貝塚から、まぎれもないハスの咽頭骨を自分で発見されたのです。

ハスはやはり、ここに元々、すんでいたのです。

きっと、日本海が湖だったか、たぶん日本海がいまよりずっと狭かった時代に、その縁を通って裏日本の一角にたどりつき、今は山でさえぎられている琵琶湖へ侵入したのでしょう。

ビワマス 秋に琵琶湖のまわりの川へ産卵にのぼってくるビワマスは、同じ頃に日本海の沿岸の川へのぼってくるサクラマスとよく似た中型の魚で、大きさも四〇~六〇センチくらいのものが普通です。

冷たい水を好む魚ですから、湖の水温が表層から底まで一様になる晩秋から春まではいろいろの深さを泳ぎまわって、ハゼ類のイサザ、アナンデールヨコエビ、スジエビのほか、ときに、深底を這(は)うビワオオウズムシも食べています。

北湖に多いこれらの動物のうち、最後のビワオオウズムシを除くと、夜にはみな、中層へ浮き上がってきます。

そこで、これらの小動物がビワマスに食べられるのは、あるいは主に夜なのかもしれません。

しかし、五月にアユの成長がすすみ、沖の永にはコアユの群れが目立つようになると、ビワマスの成魚は、ほとんどコアユだけを食べます。

この時期にはまた沖の表層水の温度が上がり、冷たい底層水との間に境界ができます。

ビワマスは底層水に閉じ込められてしまう一方、コアユは動物プランクトンを求めて、主に表層水で活動します。

コアユが深く下降するのは、休息のときか、表層水中でカワウやハスに襲われたときでしょう。

それでも大量のコアユがビワマスに食べられており、三浦泰蔵(みうらたいぞう)先生が一〇年ばかり前に試算してみたところ、一年間に漁獲されたコアユとほぼ匹敵する量がビワマスの餌となるそうです。

日本の川にすむ小型のマスにはヤマメとアマゴの二種がいて、ヤマメは日本海域や関東地方以北の川に、アマゴは瀬戸内海や太平洋面の川に分かれてすみます。

二種はたいそう似ていますが、アマゴには体側に赤い点があって識別できますし、さらに、ヤマメは実は一生を川ですごすサクラマスのことです。

しかし、アマゴのすむ川の下流の海は暖かいため、海へはめったに下りません。

そこで、アマゴは氷河時代に日本の川へのぼって、そのまま取残されたものと考えられていました。

琵琶湖のまわりの川にはアマゴがすむし、ビワマスの幼魚には赤い点があるため、ビワマスは、海の代わりに湖へ下ったアマゴだと考えられたのも当然です。

しかし、最近これは誤りだと考えられています。

ビワマスは、海で漁獲されたアマゴの親と比べて腹背にかけての鱗の数が多く、消化管の一部にかなり違いがあることを加藤文男先生が発見されました。

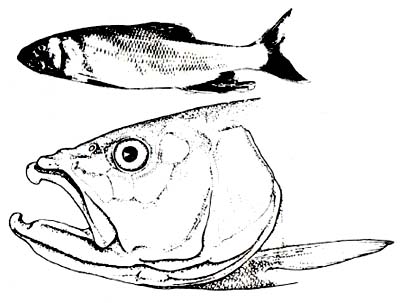

④ 岩かげから沖のようすをうかがう大魚

ビワコオオナマズ 普通一メートル以上に成長するこの魚は、もちろん琵琶湖一の大魚です。

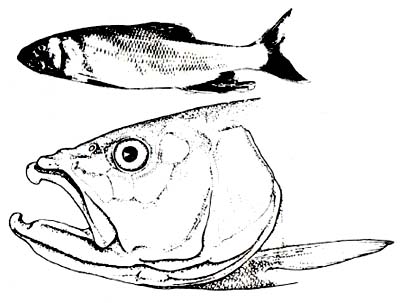

ビワコオオナマズは、沖にすむたいていの魚を食べていますが、冬の沖合でゲンゴロウブナを追うことや、夏にはコアユを多く食べていることがよく知られています。 |

図2-9 ビワコオオナマズ(この標本の長さ75cm)

|

また、琵琶湖でダイビング調査がされるようになってからは、北湖のまわりの急な崖の斜面で、岩の割れめに休んでいる姿が観察され、ときに十数尾も集まっているともいわれています。

なお、休んでいる姿は昼にも夜にも見つかっているので、普段は休息していて、魚の大群が通る音をききつけて、遠くまで追跡するのだと考えられます。

広い水中を強力に泳いで狩りをするには、体が大きいこと、水の中でバランスよく浮いていることが役立っています。

入江などにすむ普通のナマズと比べて胴の前半が長く、浮き袋は位置がやや後ろにあり、その形も後ろが大きくふくらんでいるため、水中でバランスがうまくとれますし、短かめの尾部は平たくて、左右に水を打って強く泳ぐのに役立ちます。

これは、普通のナマズの尾部が円筒型で長く、バランスをとって浮いていられないのと比べてみれば明らかです。

一方、活動的な魚にとって不要なのか、ひげは細く、とくに顎のひげは退化しかけています。

また、頭が前後に長く、そのため下顎の骨組みが前後に広がって、顎の後ろに続く各関節が自由に動き、大きな魚を丸呑みするのに役立っています。

このように、ビワコオオナマズは沖合に君臨する魚ですが、自然はうまくできていて、この大魚が増えすぎないようにブレーキをかけています。

この魚が産卵場に選ぶ浅い磯の汀には、ヒガイ類、モツゴ、ギギなどのすばしこい小魚がいつも群がっています。

ビワコオオナマズが産卵するときは、水面に浮き上がったメスにオスがまきつきますが、その間、小魚たちはひそんでいて、産卵とともにサッと集まり、卵が水底に沈むころには、ほとんど食べつくすのです。

私は、ビワコオオナマズが大産卵したあとで、産卵場をいくども調べてみたのですが、かろうじて小石の間に落ちこんだわずかな卵を得ただけでした。

さらに孵化まもない弱々しい仔魚は、石の間をうろついているうちにギギの稚魚などに食われるようで、野外の観察では大産卵の跡がほとんど残されていません。

二センチほどに育った頃は活発に泳ぎまわるのですが、私はこの時期の稚魚にもほとんど出会わないのです。

3 沖合の水と生きもの top

|

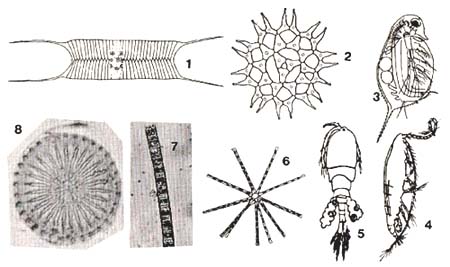

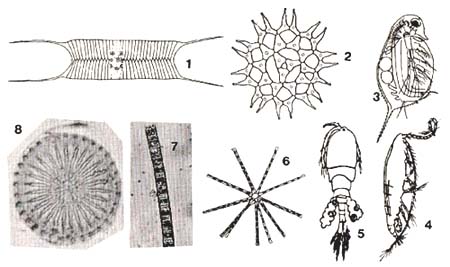

図2-10 沖の主なプランクトン

1 ジャバラケイソウ(0.08mm-この標本の長さ。以下同じ)

2 ビワクンショウモ(0.2mm)

3 ハリナガミジンコ(1.4mm) 4 ヤマトヒゲナガミジンコ(1mm)

5 アサガオケンミジンコロmm) 6 ホシガタケイソウ(0.17mm)

7 メロシラ・ソリダ(0.1mm) 8 カスミマルケイソウ(0-04mm)

|

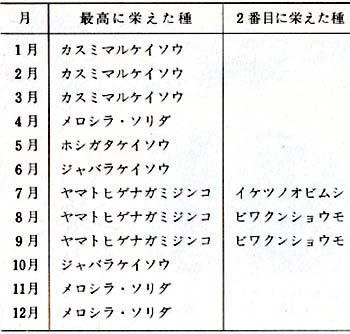

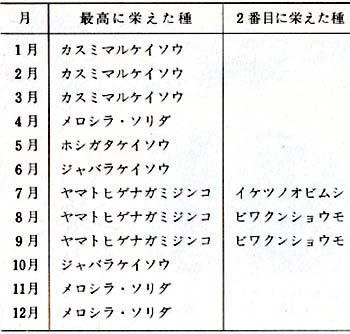

表2 沖にもっとも多いプランクトンの季節

変化(1952~58) (根米健一郎氏による)

|

① 沖の植物プランクトン

北湖の水は澄み、大雨でも降らないかぎり、ずっと六~七メートルの透明度を保ってきました。

これは、バクテリアや原生動物など、濁りの源になる微粒子が、つねになにものかの手で取り除かれてしまうためです。

この清掃作業には、動物プランクトンがまず関係していそうです。

光をさえぎる微粒子として、バクテリアより重要なのは、微小な植物プランクトンですが、こちらは北湖の沖でも水の透明度をある程度制限しています。

湖の専門家は北湖の水が貧栄養(ひんえいよう)水に近いといいますが、それは、植物プランクトンの栄養となるチッソ(N)やリン(P)の濃度が低いという意味です。

しかし、沖の水には、なおかなりの量の植物プランクトンが浮いていて、これは、わずかの栄養塩類でも増殖する、特別な種が多いからです。

沖合で不足しがちな栄養塩類には、ぽかに鉄分もあります。

琵琶湖で発見されている植物プランクトンは、根来健一郎(ねごろけんいちろう)先生の一九七一年の研究では八七種以上ありましたが、その大半は入江の奥など、湖の縁だけにすみ、沖に現れるのは、一年をつうじて四〇種あまりでした。

しかも、そのうちわずか数種だけが、毎年のように季節を決めて大増殖し、やがて急に減って次の種に取って代わられました(表2)。

沖合では、限られた種の間で、栄養塩類の奪い合いがきびしく行われているにちがいありません。

その後、植物プランクトンは次々と発見され、中西正巳(なかにしまさみ)先生によると九〇種に達し、沖の最優先種にもわずかに変化が起こりましたが、それでも沖の特徴は根来先生の時代と基本的に変わりません。

沖の藻類のうち、夏に多い緑藻(りょくそう)類については、培養試験も行われ、NとPの濃度が、入江などにすむ普通の緑藻類に比べてかなり薄いとき、かえってよく増殖することが確かめられました。

一方、査]夏以外の沖合では、もっともよく増殖するのは、みな珪藻(けいそう)類です。

珪藻には栄養塩類として、とくに珪酸(けいさん)が必要ですから、大増殖する季節には、沖合の水の珪酸塩が減るはずです。

北湖にそそぐ大川の河口から沖へかけて、珪酸塩の濃度を調べてみると、河口から五〇〇メートルほどまでは濃度にさして変化がなくて、この距離で急に約四分の一に濃度が下がり、それから対岸までは全く一様だったそうです。

図2-11 コアユの群れをとる舟とコアユをおそうハス

(手前の白く波立った部分、水中の白いもの)

② 沖の動物プランクトン

動物プランクトンの場合も植物プランクトンと同じで、沖合ではごくわずかの決まった種類が季節ごとに大増殖をします。

水面から一三~一五メートルまでの表層水では、五~七月にはハリナガミジンコが、そのあと一〇月まではヤマトヒゲナガミジンコが主役です。 |

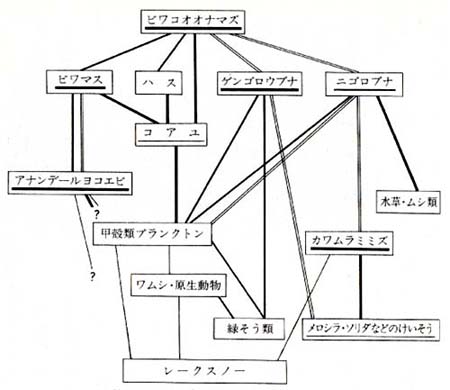

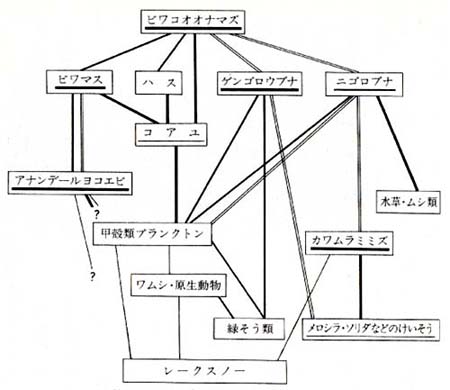

図2-12 沖の生物のおいたの食物関係

食物関係を表わす線のうち、黒い線は夏、

白ぬきの線は冬の食物関係を示す。 |

ハリナガミジンコの餌についてはまだはっきりしませんが、近い親戚に当たる普通のミジンコを飼ってみると、原生動物、ワムシ、植物プランクトン、それらの死骸など、小さい有機物の粒ならなにを与えてもたちまち消費して、どんどん卵を産み、増えていきます。

そこで、沖に浮いている植物プランクトンでも、原生動物でも、ハリナガミジンコなどによって食べつくされ、水中にはわずかしか残らないものと思われます。

なお、水中の原生動物はバクテリアを食べます。

こうして、普段、沖の水はきれいになっているのでしょう。

沖のプランクトンの増殖は、春から雨が繰返しやってくることに支えられています。

いちじるしい乾天続きとなると、沖の動物プランクトンは魚に食べつくされ、魚自身をおびやかします。

実際に一九六二年にも、五月後半から三週間も快晴が続き、沖のコアユは飢餓状態におちいり、成長が止まってしまいました。

③ 魚と餌のつながり

温暖期の沖の水には、毎年動物プランクトンが大量に現れるため、この期間をとおしてコアユが大群をなしています。

そこで、ハスやビワマスは、この間沖にとどまって、コアユだけを餌としています。

しかし、彼らにどれほど食べられても、コアユの量はなおあり余っています。

梅雨が明けてから八月までの沖合には、普段、岩や磯の間にすんでいるイワトコナマズやウナギ、浅い沿岸で水草を食べているワタカなども移動してきて、コアユを追いかけます。

底層水にいるウグイも、コアユを食べています。

ビワコオオナマズの夏の主な餌もコアユらしいのです。

しかし、この大きな魚は、ここに集まってくるすべての魚も食べます。

ビワコオオナマズはつねに大食する性質をもっているため、いまの沖合の豊富な餌がなくては、沖の魚として進化することはできなかったことでしょう。

さらに、この魚の習性、生理、体つきには、いまの沖合との深いかかわりが刻みこまれています。

沖合の話のまとめとして、ここに話した魚だちとその餌との関係を図にしてみました。

図2‐12では、食べる動物と餌になる生物との関係の強さを棒線の太さで表しました。

また、それぞれの生物の琵琶湖型の特徴の強さを、その生物の下に引いた線の太さで表しています。

図からわかるように、プランクトンの中には琵琶湖に固有の種がわずかしがありません。

プランクトンは風で遠くへ飛ばされるでしょうし、微細な藻類は空高く舞い上がって海を超えると考えられています。

4 湖底のようすと生きもの top

① イサザをとる曳網

北西の季節風が弱まった快晴の冬の朝、湖の北東部の尾上(おのえ)港に立つと、濃い青一色の沖合の水平線上に、一〇隻をこす漁船が並んで見えます。

双眼鏡でみると、舟の両側にロープが張られ、船の上で人が立ち働いているのがわかります。

なかには、すでに網を引き揚げている舟や、走りだしている舟も見えます。

舟が並んでいるのは、岸から約二・五キロメートルの沖で、漁師たちは、沖の底を南北に走る湖底の斜面で、底にいるスジエビやイサザと呼ばれる小さいハゼを、底引き網でとっているのです。

尾上の沖には、平らな湖底が段をなして重なっていて、一番深い平面は、水面から約二五メートル下にあります。

湖底はここから大斜面となって、湖底平原に達します。 |

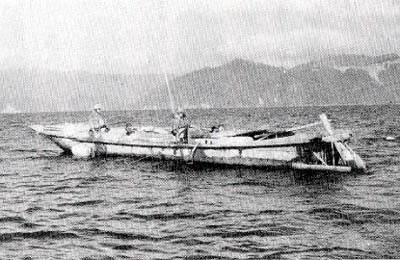

図2-13 イサザ曳網

|

底にすむイサザは、寒さが増すにつれて、底の斜面を深みへ深みへと移動するので、曳網(ひきあみ)をする場所も、それに合わせて少しずつ沖へ移ります。

なお、イサザ曳きができる湖底の大斜面は「大岸」と呼ばれ、尾上の沖ばかりでなくて、北湖の沿岸一帯にあります。

② 湖底にひそむ段丘のなぞ

琵琶湖の底の地形は、国土地理院の小谷昌(おたにあきら)先生たちの研究チームが、一九五四年頃から七年もかかって調査を続け、一万分の一の湖沼図ができあがりました。

この測量では、日本の湖としてはじめて音響側深(おんきょうそくしん)が使われ、できあがった地図には、一メートルごとに等深線が入っています。

このような精密な調査でしたから、湖底について、いろいろと新しいことがわかりました。

琵琶湖では、磯波で岸近くにできる湖棚(こだな)と呼ばれる平らな面と、沖合の深い底に広がる湖底平原との間に、さらにいく段かの平らな地形ができています。

日本のほかの湖では、こんな複雑な湖底は、それまで知られていませんでした。

そこで、小谷先生は、この中間にできている平面を、湖底段丘(だんきゅう)と名づけました。

その後の調査の結果、湖底段丘は北湖の沿岸一帯にできていて、発達の程度は場所によってかなりちがいますが、水深五、一〇、および二十数メートルの、およそ三段あることがわかりました。

そこで、深いほうから、第二第二、第三湖底段丘と呼ぶことにしました。

尾上の沖でイサザの曳網をしていた大斜面は、これらのうちで最大の第一湖底段丘の縁だったのです。

この段丘の面は、広いところでは沖合六キロメートルに達しています。

このほか、湖底に埋もれて、水面から四五~八〇メートルの深さにも、さらに段丘がみつかりました。

発見のころの知識が固まってくると、湖底段丘の成因が問題となります。

小谷先生は、これは昔の川がつくった三角州が水没したものだと書いておられます。

なお、琵琶湖をめぐる丘陵の縁にも昔の河岸段丘の面ができているため、湖底段丘は、陸上にある段丘の続きが水面下に頭をだしているのだと考えられました。

そこで、それぞれが地上のどの段丘へ続くのかが、学者たちの間で論議を呼びました。

③ 湖底にすむ生物

これで、北湖の底が一様でないことがわかりました。

そこで、生物たちを加え、北湖の底を浅いほうから順にみていきましょう。

平野部では、いそ波でできた湖棚に次いで、深さ五メートル付近にも平らな面ができていることが多く、この深さには貝類の種類と量がもっとも豊かです。

浅いため目光がよくとおって、水中には植物プランクトンが多く、怩まじりの細砂地では、水草が長く伸び繁っています。

底になかば埋まって湖底に漂う植物プランクトンや、なかば分解した植物片を食べている二枚貝類にとって、ここは最上の住み場所です。

しかし、砂浜や小石の浜の前は、むしろ砂底が広がっているのが普通で、粗い砂や爍の混じった砂のところもあります。

砂底では、底を這うように短い葉を伸ばしたネジレモが疎生しているだけで、底の表面には珪藻がよく育ちます。

多くの貝は砂底にもすみますが、琵琶湖に固有のクテボシ、ササノハガイは水のよく通るところが好きなようです。

二枚貝類には、種によって、底にほとんど全身を埋めて生活するものや、ササノハガイのように、貝殻の半ばを出して、水底面から少し上がった層から餌をとるものがあり、住み場所にも、よどんだ水を好むものや、底に流れのあるところを選ぶものなどの違いが見られます。 湖底を這って、底に付着した藻類をなめて食べる巻貝にとって、底質はおかまいなしなのでしょう。

琵琶湖の固有種であるナガタニシは、粗砂や磯まじりの底にとくに多くすんでいますし、たくさんすむ水深も一〇メートルに達します。

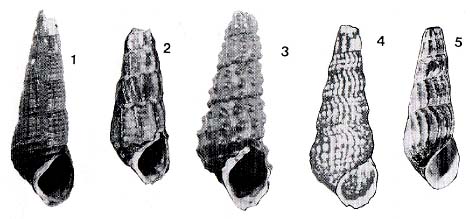

しかし、同じ餌を選びそうに思われる巻貝のカワニナ類では、深さによって種類が違っていて、クテヒダカワニナは約五メートルまで、イボカワニナは五~一〇メートルの深さ、一番多いカゴメカワニナはかなりの深さまで、いろいろの深さにすみます。 これらはみな固有種です(図2‐14参照)。 |

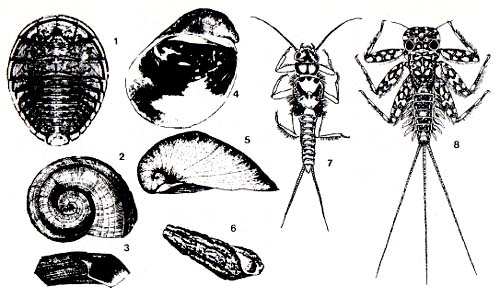

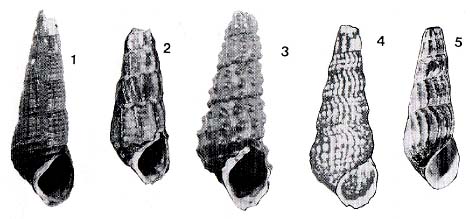

図2-14 琵琶湖に固有のカワニナ(ビワコカワニナ類)の例

1 まだ名前のついていない種(4~5cm)、 2 モリカワニナ(3~3.5cm)

3 チクブカワニナ(3~4cm。以上は沖の孤島にすむ)

4 カゴメカワニナ(4cm) 、5 タテヒダカワニナ(3.5cm)

|

ここで、いっそう深い底に目を向けると、深さ約一〇メートルには、まえに話した第二湖底段丘の平面が広がっています。

大部分の地域では、岸辺から続いていた砂底はすでに泥底に変わり、五メートル前後の深さで種類が多かった貝のうち、ホンカラスガイ、オトコタテボシなどが姿を消しますが、とくに泥底を好むイケチョウガイは、さらに深くまでみつかります。

多くの地域では砂底は深さ五メートルまで、あるいは深さハメートルまでで終わって泥底になりますが、それは冬の高波で底がもまれて、軽い粒子が流され、深いところで沈澱するためです。

そこで、冬の風当たりの強さや底の流れのため、地域的に砂底が広がり、一〇メートルの深さまで達しているところがあります。

砂底では、大型の貝は見当たらず、セタシジミが散在するだけです。

しかし、砂の閧にはセタシジミの子貝やカゲロウの幼虫がすみ、昼間はケンミジンコ類が水底付近に群がっています。

ここは、多くの魚にとって餌の乏しい砂漠に似た世界ですから、ここにすむ魚の種類は限られ、スゴモロコとカマツカ、スジシマドジョウ大型種がほとんどです。

スゴモロコは大群をつくって、水底近く一面に広がり、流れるように移動しながら、砂の間から小さな昆虫の幼虫やケンミジンコをみつけたします。

また、カマツカとスジシマドジョウ大型種は口から砂をサクサク呑みこみながら鰓穴から吐きだし、砂の中の子貝や昆虫の幼虫を食べます。

このほか、ビワヒガイとニゴイもよくやってきて、砂の中から同じ餌を拾いだして食べます。

この五種のうち、スジシマドジョウの大型種だけは琵琶湖に固有で固有種だといわれます。

しかし、ほかの魚は元々、西日本あるいは日本から大陸に広くすむ種です。

もちろんそのうちには琵琶湖型の地方的亜種になったビワヒガイや、さらに濃尾平野にすむ地方的亜種のスゴモロコもいますが、これらの魚は元々、川の中流の砂底にすむ仲間ですから、彼らにとり琵琶湖はたまたますみ心地のよい場所だったので、体つきもたいして変わらなかったのでしょう。

第二湖底段丘の縁から深みへ向かうと、底はたいてい軟らかい泥が厚くたまっています。

しかし、縁のところは急に深くなり、底層流で磯が洗いだされ、酸化鉄が磯にこびりついて固くなっています。

同じようなようすは、一段と深い第一湖底段丘の縁でも見られます。

湖底測量のとき、小谷先生が浚渫してみると、洗いだされた爍のあたりでは、ビワオオウズムシ、ヒル類、トビケラの幼虫、カワニナ類、セタシジミ、イシガイ類の二枚貝が採集されたそうです。

また、魚群探知機でここを調べると、魚が群がっているのが映しだされました。

普通はずっと浅いところにすむ動物や、深い底にすむ動物が同時にここへ集まってきているのです。

④ 琵琶湖は貝の湖だ

京都大学の教授だった故宮地伝三郎(みやじでんざぶろう)先生は、日本の湖をくまなく調べて、底にすむ動物の量を種類別に比べてみました。

その結果、ほかの湖ではイトミミズやユスリカ幼虫などの量が多いのに、琵琶湖だけは貝の量がとくに多かったため、「琵琶湖は貝の湖だ」と驚いて書き記されました。

この本のはじめの章で話しましたように、産業的にも、琵琶湖の貝は大きな収穫をあげています。

そこで、これまでに話したことをもとに、なぜ琵琶湖の貝の産出量が多いのか、考えてみましょう。

琵琶湖の貝の種類は、これからお話しする深い底や岩・磯の岸にすむものを加えると、四一種類になりますが、そのうち、生物としての産出量が大きく、湖の生物界で目立った役割を果たしているものは、ほとんどが、かなり浅いところにすんでいます。

つまり、彼らは第二湖底段丘から湖棚までに集中しているのです。

もし、琵琶湖以外の日本の深い湖のように湖底段丘が発達していなかったら、貝の産出量ははるかに少なくなってしまいます。

次に、この比較的浅いところにすんでいる貝のうちには、多くの固有種や、日本では琵琶湖だけにすむ、セタシジミのような特産種がいて、それらの量を加えると、生物としての貝の産出量の圧倒的な部分を占めています。

貝の研究はまだあまり進んでいないため、魚のように個々の種の生きざまが、はっきりしていません。

それで、想像をくわえて言わなければなりませんが、たぶん、それぞれの種類ごとに、餌のとり方、まわりの環境への対処のしかたに特別な仕掛けをもっていて、新しい固有種は、新型の仕掛けをもって現れてきたにちがいありません。

こうして、これらの固有種や特産種たちは、それぞれの生き方で、湖の中のいろいろの世界を、くまなく利用し、埋めつくしているにちがいありません。

もし固有種が現れてこなかったら、きっと、琵琶湖の貝の総量はずっと減少してしまうことでしょう。

しかし、これほど多くの固有の貝類を生みだすには、その元祖が多かったからではないかとも考えられます。

事実、固有種の中でもっとも種類の多いカワニナ類では、固有種の七種はほかのカワニナと違った特徴をもっていて、ビワコカワニナ類というアジア大陸型のグループに入ります。

そのほか、日本のほかの川や湖では絶滅してしまっだのに、琵琶湖だけに子孫が生残ったイケチョウガイのような場合もあります。

5 深みにすむ生きもの top

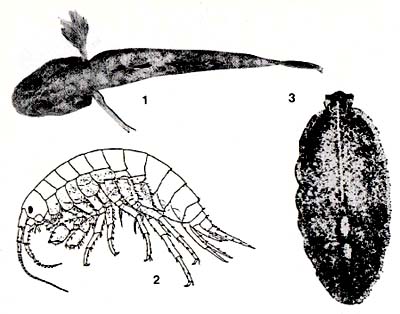

① 神秘な深みの世界

灰白色の軟泥が厚くたまった湖底平原は、一年をつうじて水温がほとんどセ氏七度前後に安定し、とくにきびしい冬でさえ、これより二度下がるだけであることは知られていません。

ここは光のとどかない世界で、すみついている生物の種類はほんのわずかに限られています。

あらゆるところにカワムラミミズなどのイトミミズ類とアナンデールヨコエビがすんでいるほか、沿岸にもすむスジエビと、半透明で五~六センチしかないハゼの仲間のイサザが散らばり、五センチに達するプラナリアの仲間のビワオオウズムシが集まっていたり、イサザと同じくらいのコイ科の小魚、ゼゼラがいたりします。

底引き網で底を曵いてみると、カワムラマメシジミや巻貝のビワコミズシクダミなど、五ミリもない小さな貝が採集できます。

軟泥の上を這う、ケンミジンコに近いハルパクチス類も、三種みつかっています。

五〇~九〇メートルという深さは、海では問題になりませんが、琵琶湖では、ほかの水域から孤立した、深海のような特別の世界です。 |

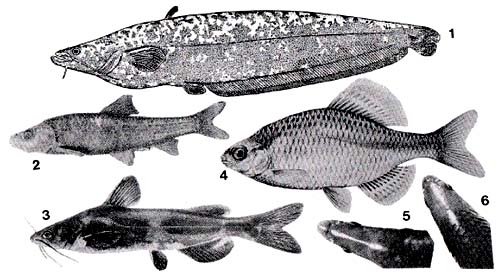

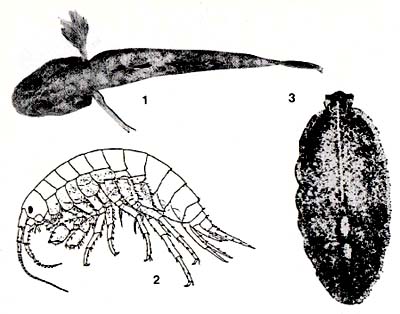

図2-15 深い底の生物(1)

1 イサザ(8cm)、 2 アナンデールヨコエビ(1.2cm,拡大)

3ビツオオウズムシ(3cm)

|

ここにすむもののうち、沿岸部でも生活しているスジエビやゼゼラを除くほとんどのものが琵琶湖の固有種です。

湖底を映したテレビの画面には、白い雪片のようなもの(レイクスノー)が一面に流れています。

これは、はるか上の表層水で死んだプランクトンの死骸(しがい)が漂っているのです。

冬の間、一様に混ざりあっていた沖の水は、春がくると表層から温められながら風でかき乱されます。

そのため、水温が上がるのは表層だけに限られ、五月から一〇月までの間は上・下の二層に分かれてしまいます。

大雨で濁り水が流れこむと、水面から一〇~一五メートルくらいの表層水にとどまって、下位の深層水となかなか混じらないため、雨台風の直後に、一時的に流れこんだ大量の濁り水が、そのまま南湖へ流れ去ったという観察もあります。

実際、ダイバーが濳っていくと、上下の水の境界にごみの粒が一面に漂っていて、湖底に到着したかと思うそうです。

しかも、この堺面は大波を起こして静かに揺れ動いています。この面をつき抜けて潜ると、水温がいちどに下がり、澄んだ底層水に入ったことがわかります。

夜には、暗黒の底にいた甲殻類のプランクトン、スジエビ、イサザなどが、わずかな光の量の変化を感じて、いっせいに浮き上がって、底の世界は活気に満ちています。

ビワマスやウグイなども夜に活動するのでしょう、魚群探知機では夏も冬も魚が浮き上がるのをとらえることができます。

なお、暗い底にすむ生物のうち、アナンデールヨコエビだけは、深夜に限って浮き上がるようです。

② 深みにいる生物のえさ

暗黒の世界では光合成ができません。

そこで、底の動物たちは、浮き上がってこない限り、表層水から降ってきた残り滓(かす)か、それから再生産されたものに頼るしかないでしょう。

深みにすむ生物が少ないのは、この宿命のためですし、固有種が多いのもそのためでしょう。

彼らが実際に何を食べているのかは、まだほとんどわかっていません。

夜に中層へ浮上するイサザの場合は、昼間は底でケンミジンコやイトミミズを食べます。

しかし、底を離れない無脊椎動物となると、たぶん、降り注ぐレイクスノーや底に沈澱した珪藻に依存していると想像するしがありません。

レイクスノーは死骸ですが、これには微生物が群がってついているし、冬だけ浮遊するメロシラ・ソリダとカスミマルケイソウの二種の珪藻が、春から秋まで深底一帯に沈澱します。

しかし、底にすむものの中には、ちがった餌をとるものもいます。

赤褐色のビワオオウズムシは、普段はイトミミズを食べますが、深みの底へ遺体が落下すると、泳ぐのでしょうか、たちまち集まってきます。

深い底に遺体が落下するのかどうかは疑問ですが、冬の沖で網を曵いていた友人の漁師の西井孝夫(にしいたかお)さんが、ビワマスらしい魚の骨が網にかなりかかった経験を話してくれました。

ビワマスは、産卵後に大量に死ぬため、深みへ流れこむのでしょう。

③ ふしぎなイカリビル

深みの生物のうち、イカリビルと名づけられた、細長い一・七センチくらいになるヒルの仲間があります。

このヒルの頭の先には、出し入れのきく棒のような器官があって、先が逆向きに枝分かれして舟のイカリのように見えるのです。

このヒルは、一九一五年にインドから琵琶湖を調査にきたアナンデール先生が、一〇月に、沖合の八〇メートルの深さから四尾採集したのがはじまりです。

先生はさっそく日本の専門家に届けて、調べてもらいました。

東京大学の鏑木外岐雄(かぶらぎときお)先生が調べてみると、胃の中には、普通ヒル類が呑みこんでいる動物の血球ではなくて、珪藻が詰まっていました。

この不思議な話は、いまでは世界中に知られています。

しかし、いまイカリビルの標本はどこにも保存されていません。

そこで、「珪藻を食べるヒルなど、いるはずがない」と疑う人がいても、すべて水掛け論に終ります。

私は先生の研究報告を調べてみて、やはり珪藻を食べるヒルが琵琶湖にすんでいたのだと思います。

なによりも、琵琶湖の深みには、珪藻がほとんど一年じゅうたまっているのですから、これを食べる動物が現れたのは当然です。 |

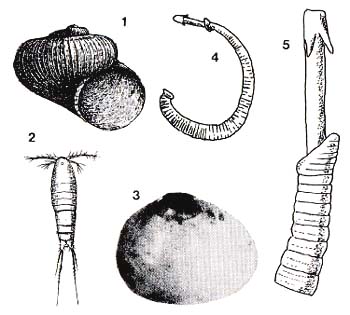

図2-16 深い底の生物(2)

1 ビワコミズシタダミ(殼の径4.5mm)

2 ハルパクチス類のカントカンプス属の一種(1mm.大きく拡大)

3 ワムラマメシジミ(3mm)

4 イカリビル(1.5cm―縮んだとき)、

5 イカリビルの体の前端(拡大)

|

④ 深みに入りこんだ動物たち

アナンデールヨコエビは、湖のまわりにすむナリクヨコエビによく似ています。

しかし、水草の間にすみついている不活発なナリタヨつエビと違って、アナンデールヨコエビは夜に中層へ浮き上かって泳ぎます。

この習性に見合って、体長は一・四倍ほど大きく(オスで一・三センチ)、産卵期は秋で、入江にすむナリタヨコエビが春に産卵するのとも違っています。

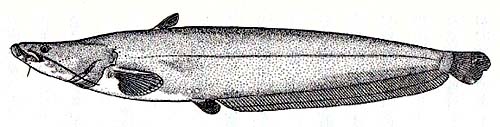

もう一つの深みの代表者イサザは、入江の小川にすむウキゴリと似ていますが、淀川の川口などにすむビリンゴのほうが近いと考える人もいます。

イサザが中層に浮いて餌をとる習性は、これらの近い仲間がよくやる、浮き上かって、水面に落下するムシを待っている習性を受けついでいるのでしょう。

しかし、いっそう発達した胸びれを広げ、広い水体中に浮いているイサザは、浅いところにすむ仲間と比べて体が弱々しく、活発さを欠きます。

沖の生活に入りこんでしまった固有種たちは、先祖とは形も生理も変わってしまったのでしょう。

⑤ 深みの動物がきた道

琵琶湖の深い底の生物をはじめて調べた、インド博物館のアナンデール先生は、深みの底に定着している生物の種類が、わずか六種であることを知りました。

先生はあとになって、それらのうちのほとんどが、氷河時代に北から移りすんだ生物の生残りだと書いておられます。

じつは、琵琶湖に次いで、先生はスイスの深い湖、ジェネバ湖を調べていて、そこでも、深い底の生物が同じように少ないことを発見したのです。

それだけではありません。両方の深い底の生物は似ているし、とくに、マメシジミやミズシタダミなどの小さい貝は、互いにごく近い種だったのです。

なお、これらの小さい貝は、ユーラシア大陸の北の地方では、浅いところに広くすんでいます。

じつは、ミズシタダミは、日本でも芦の湖や野尻湖などの深い底からみつかっているし、国外ではバイカル湖からも、そっくりの種がみつかっています。

氷河時代にユーラシアに広かった生物が、その後に気候が暖かくなったとき、深い湖の底へ逃れたというアナンデール先生の考えは魅力があります。

しかし、現在の琵琶湖は標高八五メートルにあるうえ、山にかこまれています。

平野の浅い湖にすんでいる貝が、この高い壁を越すことはできませんので、これは、地殻変動で今のように高い壁ができる前でなければ不可能です。

アナンデール先生の提案は今後の宿題です。

6 石ころの磯にすむ生きもの top

① 磯の小動物たち

琵琶湖の北西の端、海津(かいづ)から湖に沿って進むと、湖岸道路はトンネルを次々と抜けていきます。

岸はところどころで断崖(だんがい)となっています。

車を降りて、石がごろごろした汀(なぎさ)に近づいてみると、水中の磯や岩の上に、黒いカワニナが一面についています。

取上げてみると、殼に隆起した条が走っている、日本のほかの地方では見かけない種類で、ヤマトカワニナと呼ばれているものの仲間です。

石を拾って裏返すと、貼りつくように平たい昆虫の幼虫たちが、あわてて滑って逃げます。

これは渓流にすむ仲間で、シロクニガワカゲロウなどのヒラクカゲロウ類や、フタツメカワゲラなどのカワゲラの仲間です。

石の小さい割れめなどには、円型にうず巻いた赤褐色のカドヒラマキガイがしがみついていますし、すべすべした石には、殼が薄くて滑らかなため、石のふくらみと見誤りそうなオオミガイや、これとそっくりのヒラタドロムシの幼虫がみつかります。

これらはみな、五ミリに達しない小さな動物たちです。 |

図2-17 磯底の小動物

1 ヒラタドロムシの幼虫(5mmこの標本の長さ。以下同じ)

2と3カドヒラマキガイ(殼の径3.5mm)、 4と5オオミガイ(6mm)

6 ヤマトカワニナ(3cm.縮小)、7 フタツメカワゲラの幼虫(2.7cm)

8 シロタニガワカゲロウの幼虫(2cm)

|

ここにすむ小型の貝は、まだいくつかありますが、ほとんどが琵琶湖の固有種です。

ところが、昆虫の幼虫の中には、固有種はほとんどありません。

しかし、全体について言えば、平たくて滑らかなものと、逆に角ばったものとが目立っています。

平たくて滑らかなものは、いそ波の力を受けにくいし、角ばった貝は、波で流されてもすぐ岩に引っかかる機会が多いのでしょう。

ここには小魚たちがたくさんすんでいて、水中に流されると、たちまち餌となってしまいます。

ここでは、泥が波できれいに洗い去られて堆積しませんし、水がよく澄んでいて、日光がよくとどきます。

そこで、岩面には珪藻が育ちやすく、小動物たちをはぐくんでいます。

とくに、渓流性昆虫が多く、季節と場所を変えて多くの種類が集まっています。

それは、ここが山の湖でよく見かける特徴をもち、自然が渓流とよく似ているためですが、さらに、渓流と違って、大雨のときに土砂で埋まったり、晴天続きのために干上がったりするおそれもありません。

また、深みから水が湧(わ)き上がってきて、きびしい冬の寒さで凍結することもありません。

色とりどりの淡水カイメンがついた岩礁部を、アクアラングをつけて潜ると、小魚が群がり、一〇メートルの深さにできている平らで石のゴロゴロした底に着くと、泥が堆積し、イトミミズが群がっています。

しかし、水面から数メートルの範囲では水草が長く枝をのばし、スジエビの子が集まっています。

石の堆積した斜面には、動物プランクトンがひそんでいるらしく、夏の夜には、深くまで続く急斜面に沿って、ハゼの仲間のヨシノボリの稚魚の大群がむらがって食べています。

ホンモロコがここへ集まるのもこの季節ですし、時々ゲンゴロウブナが集まることもあります。

もちろんここには、魚を食べるものもいます。体の直径が五~七センチもあるウナギがすみ、昼間は磯の中に潜りこんだり、巨岩の奥深くにひそみ、夜には小魚やスジエビを食べます。

このように、石や岩の急斜面は、底生動物ばかりでなく、魚の量も、ほかの場所に比べてとくに多いのです。

ここは広い琵琶湖の中ではけっして大きな面積を占めていませんが、豊かな自然は、ここだけにすむ魚類さえ生みだしています。

② 急崖の自然が生みだした固有の種

ここにすむ魚の中では、二種類のヒガイが一番目立ちますが、そのほか、湖の中ならどこにもいるオイカワ、タナゴの一種シロヒレタビラ、コアユが集まり、時々、ハス、ニゴイ、ニゴロブナや、八〇センチもあるコイが泳いでいきます。

また、沿岸の泥底でスゴモロコと似た生活をしている、銀色で半透明のデメモロコもよく現れるし、秋には、一〇センチをこす美しいタナゴ類のカネヒラが群がっています。

夜になると、五メートル、一〇メートルの深さにできた狭い平らな面の際(きわ)に沿って、ギギやイワトコナマズがうろつきまわります。

これらの魚のうち、アブラヒガイとイワトコナマズの二種は琵琶湖の固有種とされていて、ともに、まわりの石とよく似て、褐色と黒のぶちになっています。

また、彼らはデメキンのように眼が側方へ突きだしています。 |

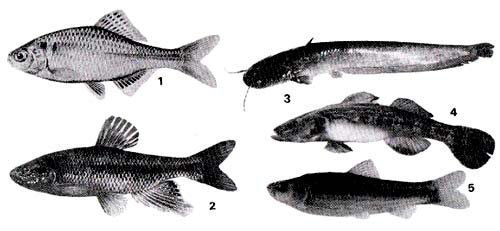

図2-18 磯底の魚

1 イワトコナマズにの標本の長さ43cm) 、2 アブラヒガイ(普通10cm)

3 ギギ(20~30cm) 、4 カネヒラ(8~10cm) 、

5と6 ビワヒガイの頭を上から見たところ

(5は磯底にすみつく型、6は回遊する型で、眼の突出がちがう)

|

そこで、急崖の自然が生みだした固有の二種にスポットライトをあててみましょう。

イワトコナマズは、光をきらい、昼間はたいてい岩の間にひそんでいます。

水槽で飼ってみると、昼間はじっとしていますが、夜は浮き上がって、休むことなく狭い水槽の中をピラピラ泳ぎまわります。

きっと、自然では、大きな尾を波打たせて、岩の近くを泳ぎ、小動物を探すのでしょう。

イワトコナマズの胃の中からは、スジエビが、次いでタナゴ類などの小魚が多くみつかります。

しかし、友人に頼んで日没直後に五メートルの深さにある平らな棚まで濳ってもらったところ、ちょうど岩の間から出てきたばかりのイワトコナマズが、尾を振りまわして、底の砂利の問から小動物を追い出して食べるのがみつかったそうです。

石の間にすむ小動物は、小石の間にすぐ隠れます。

そこで、ここで狩りをする魚は、つねに四方に目くばりしながら泳ぎ、餌をみつけたら、すばやく岩の間へ頭を挿し込んで捕えねばなりません。

イワトコナマズの頭を上から見ると、先が三角形に突きだし、また、上下の顎(あご)の厚さは、普通のナマズに比べてかなり薄いのです。

また、腹部が短く、尾部は長い上、尾部で上下の丈が高くなっていて、ここに長く前後につづいている臀びれが、幅広く発達しています。

この体つきは、岩の面に沿ってピラピラ泳ぐのに役立つことでしょう。

イワトコナマズは、元々、入江にすむ普通のナマズとは近い仲間ですが、体つきや行動は大きく違っています。

ヒガイ類についても、事情は似ています。しかし、ヒガイの体つきは、ナマズと違って縦に長いため、細長い頭は、ナマズのように上下に偏平になる代わりに、左右の幅が狭まっています。

ヒガイ類は小さい貝や昆虫の幼虫を好んで食べますが、琵琶湖に固有のヒガイの長く突出した口は、大きな石の多いここの斜面で、石の間から餌をついばむのに役立っているのでしょう。

③ 沖の孤島にいるカワニナ

琵琶湖の沖合には、水深一五メートルで陸とつながっている最大の沖の島のほかに、多景(たけ)島、竹生(ちくぶ)島、白石島と呼ばれる、岩でできた孤島があって、それぞれのまわりの水深は四〇、七〇、八〇メートルに達しています。

ところが、この三つの島には、琵琶湖のまわりでは見かけない三種のカワニナが共通してすんでいることがわかりました(図2-14参照)。

その一つは浅いところに多く、深くても一〇メートルまでにすんでいて、粗(あら)い大きな粒が目立つチクブカワニナです。

ただし貝の専門家は、これは琵琶湖のまわりにすむヤマトカワニナの変わり種(だね)にすぎないと考えています。

またチクブカワニナは、古くから琵琶湖のまわりの堅田漁港や、流出口の瀬田川、大崎の磯などでも見つかっています。

しかし、この三地点は、あるいは、漁師の手により、あるいは流れ藻についてたどりついた可能性があります。

しかし、残りの二種は、三つの孤島のほかでは、全くみつかっていません。

この二種は、浅いところでもみつかりますが、水深一〇メートルよりもっと深くまですんでいます。

そこで、この住み場所を潜って調べてもらいますと、一〇メートル近くで水温が急に下がり、ここから深層水の世界になることがわかりました。

ここでは永の透明度がよく、岩の面はブラシをかけて洗ったようにザラザラしているそうです。

これに比べ、表層水は透明度が悪く、二種の水の境界面へ近づくにつれて、岩の面には白くて軽い沈澱物がいっぱい漂っていて、岩の表面はぬるぬるしているということです。

カワニナ類は岩の表面をなめて生活しているので、これは当然、餌の違いを生みだすはずです。

しかし、洗われたようにきれいな岩の表面では、何を食べているのでしょうか。

私は、ダイビングしていく度も調査を助けていただいた友人たちの友情を思い出しますが、深い泥底で互いに遠くへだてられた三つの孤島に、どうして共通したカワニナ類がすむようになったのかは、いまなお、見当もつきません。

7 琵琶湖の生物の先祖をさぐる

① 固有種の魚はどうして生まれたか

これまでにお話したことを、ここでふり返ってみましょう。

琵琶湖の生物をその住み場所ごとに見れば、入江や内湖、沖合、深い底、岩や石の斜面の四つに、大きく分けることできます。

多くの生物は、これらの異なった場所をかなり自由に移動することができます。

しかし彼らは普通、そのどれかに集中していて、そこでは琵琶湖に固有の種類(固有の種や亜種)がたいそう栄えています。

また、固有種の中には、そこだけにすんでいるものもいます。

そこで、まず魚に注目し、固有の魚を順にみていきましょう。

琵琶湖の沖にすむものには、ゲンゴロウブナ、ホンモロコ、ビワコオオナマズがいる一方、入江や内湖には、彼らと対応して、ギンブナ、タモロコ、ナマズがすんでいます。

沖の魚とはいえませんが、開けた水域にすむスジシマドジョウの大型種にたいして、湖のまわりの湿原や田の溝にはスジシマドジョウの小型種がすんでいます。

岩や石の斜面にすむイワトコナマズについても、入江のナマズが対応します。

アブラヒガイやビワヒガイには、琵琶湖の下流部も含めてカワヒガイが対応しますし、深みのイサザには、入江にすむウキゴリ、あるいは琵琶湖の下流にすむビリンゴが対応します。

そこで、琵琶湖の固有種が琵琶湖の歴史の中で生まれたものとすれば、今の琵琶湖の縁や下流にすむ仲間から生まれたのだと考えてはどうでしょうか。

もちろん、これには例外があります。ワタカに近い魚は、入江にも下流にも見当たりません。

それどころか、大陸にさえいないのです。これは、ワタカの近い先祖がすでに滅びてしまったと考えるしかありません。

さらにゲンゴロウブナの先祖についても疑問があります。

ゲンゴロウブナの体つきはほかのフナとかけ離れています。

しかし、骨格には琵琶湖型のギンブナといえるニゴロブナと共通点があるし、稚魚時代にはギンブナ類特有の、尾のつけ根の黒い紋をもっています。

一方、入江には、ニゴロブナに近いものからあまり似ていないものまで含む、いまひとつ特徴のはっきりしない小ブナが雑居しています。

しかし、いろんな小ブナが現れるのは琵琶湖に限らずギンブナ類の特徴です。

そこで、ニゴロブナの原はこの一群のギンブナだと考えられそうです。

そこで少し大胆ですが、ゲンゴロウブナもこの一派から進化したと考えられないでしょうか。

入江には、このほかにギンブナがすんでいます。

こちらは骨格、とくに咽頭骨がゲンゴロウブナやニゴロブナとはちがいます。

一方、谷口順彦(たにぐちのぶひこ)先生が電気泳動法で筋肉エキスの性質を比べられたのをみますと、ゲンゴロウブナは特別違っていますが、ギンブナから変わった場合がないとは断言できません。

しかし、ギンブナからゲンゴロウブナが生まれたとは、ちょっと考えられません。

ギンブナがメスだけで繁殖するのは細胞の染色体が三倍体(一五〇個)のためで、ここから染色体が二倍体(一〇〇個)のゲンゴロウブナが生まれることはできないのです。

② 固有種の貝の場合は?

固有種の多くの魚の先祖については、およその見通しがつきました。

そこで、魚と運命を共にしてきたと思われる貝についても、同じことがいえるかどうかを調べてみましょう。

ただし、底だけにすむ貝では、住み場所の区分けが魚と一致するとは限りません。

とくに多くの貝がすむ平野の沿岸では、固有種も内湖にすんでいる場合がよくあります。

そのうち、固有種のナガタニシだけは内湖にすまず、必ず開けた琵琶湖にすみ、一方、これに近いオオタニシは内湖や日本中の田にすんでいて、魚の固有種と先祖の関係にそっくりです。

しかし、この二種の関係は簡単ではありません。

ナガタニシは殼の形や胎児の形、数の少ない胎児が一つずつ順に育つことなどから、固有の属にまで進化した種とされていますが、内湖の出口や瀬田川などにはオオタニシとの中間のタニシがみつかります。

もちろんこれだけなら偶然にできた一代雑種だといえます。

しかし、ナガタニシをたくさん集めて調べてみると、オオタニシに近いものまで順につながります。

この二種の間は先祖以来、まだはっきり切れてはいないのでしょうか。

ナガタニシのほか、固有種と国内に広くすんでいる近い種のいくつかを比べてみると、固有種のタテボシとササノハガイにたいして、イシガイとトンガリササノハガイがそれぞれ琵琶湖の下流の淀川まで近づいてすんでいます。

また、石の汀にすむ固有種のオオミガイに近いモノアラガイは、琵琶湖のまわりばかりか、世界中に広かっています。

固有種のうち、七種を含むビワコカワニナ類はそれぞれ住み場所が分かれています。

しかし、彼らに近いカワニナ類は大陸の極東部にすみ、琵琶湖の縁のクリークにすむのは日本に広くすむ全く別のカワニナ類です。

固有種のイケチョウガイとセタシジミの場合もビフコカワニナ類と似ていて、近い仲間は中国などにしかいません。

セタシジミについてはまだわからない点がありますが、同じ種が揚子江にすむといわれています。

セタシジミは海の出口近くならどこにもいるヤマトシジミと姿が似ていますが、岡本章さんが染色体を比べてみた結果、ヤマトシジミから進化したといわれています。

このほか、深い底には氷河時代にきた貝類の子孫がすんでいます。

ただし、固有種の先祖や生まれてきた事情は魚の場合と少しちがうようです。

いや、魚の場合もそう簡単ではないのかもしれません。

しかし、全体を見わたしてみると、先徂型とみられる仲間が湖の縁や下流に今なおすんでいる場合がかなりあるし、さらに、その先祖から変化している程度は、イカリビルやワタカなどの例外はありますが、大抵は「種」の違いを超えません。

これは固有種が生まれた時代がけっして古くないことを語っています。

また、固有種の魚でみたように、彼らの特徴はいますんでいる場所によく合っています。

これはいまの湖の特徴ができた、湖の歴史の終り頃に生まれたことを語っています。

ただし、はたして彼らがいつごろ生まれたのかは、湖の歴史をさかのぽって調べてみるしかありません。

top

**************************************** |