|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 付表

第一章 恐竜時代のまくあけ

1 海から陸へ top

|

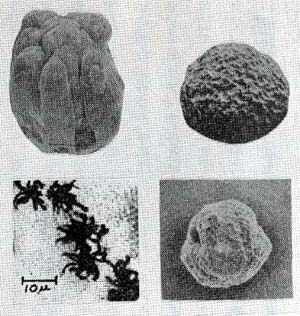

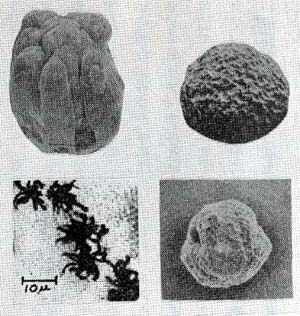

上=ガンフリント層(アメリカ北部)から発見された

バクテリアの化石(電子顕微鏡写真)

左=31億年まえの地層から発見された

バクテリアの化石(アフリカ・スワジランド) |

ガンフリント層(19億年まえ)からみつかった

バクテリア(左下)や原始的な藻類の化石 |

私たちがすんでいるこの地球の上に、はじめて生物がうまれたのは、今からなんと、三五億年も、昔のことだといわれています。

先カンブリア時代とよばれる、そのころの地層からは、最近になって、バクテリアのような下等な単細胞生物の化石が、次々に見つかってきています。

このような、顕微鏡ではじめて見ることのできる下等な生物が、私たちの一番最初の先祖だなんて、とても考えられたいことです。

いま、私たちのまわりには、いろいろな種類の生物がいます。

けもののようにおもに陸の上にすむ仲間、魚のように水の中にすむ動物、鳥のようにもっぱら空をとぶものなど、生活している場所もさまざまです。

ところで、生物は、昔からこのように、いろいろの場所にすんでいたのか、というとけっしてそうではありません。

三五億年もまえに、生物の先祖がはじめてうまれたのは、海の水の中であった、ということですから、それからのも、長い間生物は海の中、水の中で栄えて方たのです。

(生命が、どのようにしてうまれたかは、「化石がかたる地球の歴史」の第一巻・「生物の発生」(井尻正二・堀田進共著)にくわしく書かれています)

生物が、はじめて陸上に姿をあらわしたのは、古生代の中頃(いまから約四億年前)のことで、長い生物の歴史からいうと、割合新しい時代のことなのです。

それでは、水の中にすんでいた生物が、どのようにして陸へあがっていったのか、少しくわしく調べてみましょう。

はじめに陸の上にあがったのはコケ植物で、五億年前のオルドビス紀の地層から化石が見使っています。

つぎのシルル紀(四億三〇〇〇万年前)になると、かなりいろいろな植物が陸上にあがったようです。

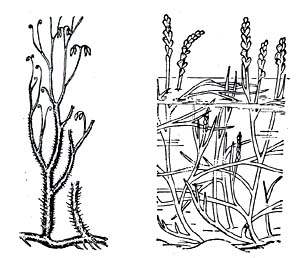

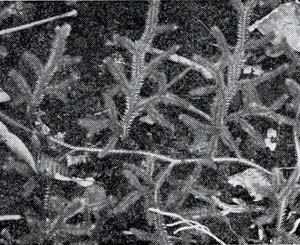

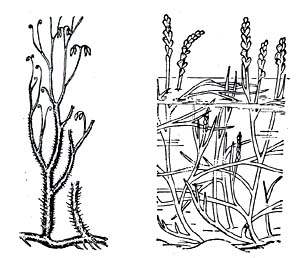

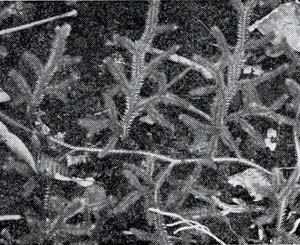

いまでは山のひかげにはえているヒカゲノカズラの先祖ハシダ植物の先祖)と思われるヤラビアやゾステロフィラムという植物の化石は、まだ根も葉もない簡単なつくりですが、陸上で生活できたと思われます。

プシロフィトンは、くきに小さな葉のような突起があります。

プシロフィトンは、水の中にただ体をただよわせていて、葉やくきや根などの区別があまり必要でない海藻とちがって、陸上に生活するために必要な体つきをもった、最初の植物であったといえましょう。

ひとたび、上陸に成功した植物は、どんどん進んだ体つきのものになり、種類も多くなり、大木になっていきました。

古生代の石炭紀という時代には、そのようなシダ植物の大森林が世界の各地にひろがって、今の石炭のもとになった、ということはよく知られています。

それについては、またあとでお話ししたいと思います。 |

プシロフィトン ゾステロフィラム

|

さて、シルル紀に植物が上陸に成功すると、それをおいかけるようにして、今度は動物たちが上陸をはじめました。

これは、おもに食べ物の関係による、と考えられています。

つまり、植物は、自分自身で養分をつくりだすことができますが、動物は植物を食べることによって、養分をとります。

動物にも、直接植物を食べる草食の仲間と、動物が動物を食べる肉食の仲間がいますが、もとをたどってみれば、動物はすべて、植物に養分をたよっているわけです。

つまり、「オヤガメこけたら、みなこけた」ということと同じように、食べ物のもとが変化すると、次々に動物の生活に影響がでてくるのです。

ここでちょっと話しをかえて、岩石や地層の年齢のはかり方についてふれたいと思います。

生命のはじまりは三五億年前だとか、シルル紀は四億三〇〇〇万年前だ、ということがなぜわかるのかということです。

ひとことでいうと、放射性元素というものを利用します。

たとえば、原子力発電に使われるウランという元素は、自然のままでおくと、いつも放射線をだしていますから、長い間に少しずつ他の元素にかわってゆくのです。

そして、最後にはナマリになってしまいます。

この移り変わるはやさは、いつもきまっているので、いまある岩石や鉱物のなかに、もとのウランとそれからかわったナマリがどのくらいの割合で含まれているかを調べれば、その岩石や鉱物のできてからの年齢がわかる、という仕組みです。

ウランが半分だけナマリになるのに、約四五億年礼かかりますが、別の元素ではもっと早く変わるものもあります。

グリーンランドは、カナダの北にある世界でもっとも大きい島としてしられています。

実際、学校でつかう地図帳をみても、日本列島などとくらべて、あまりに大きいので驚いてしまいます。

もっとも、地図のあらわし方にも、いろいろあって、南極や北極に近い地方では、実際よりもずっと大きく書かれていることがあるので、要注意ですが。

|

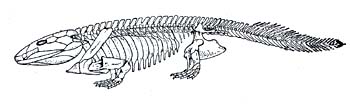

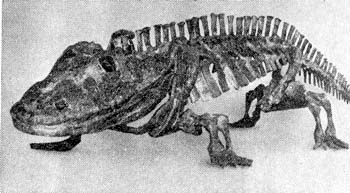

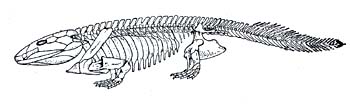

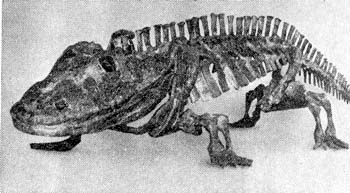

イクチオステガの骨格

|

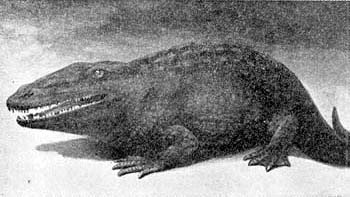

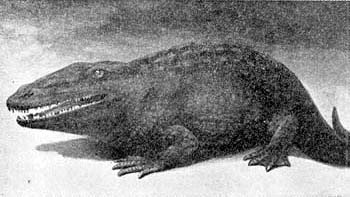

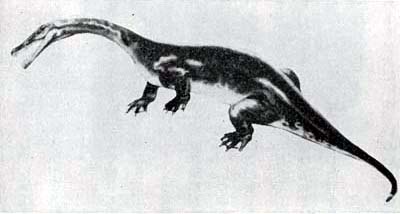

イクチオステガの復元

|

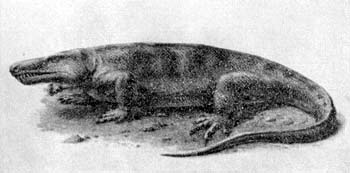

このグリーンランドはほとんどが厚い氷でおおわれていますが、わずかに顔をだしている海岸ぞいの地層から、世界で一番古い大型の陸上動物(両生類)の化石(頭の骨)が、発見されているのです。

頭骨の長さは約二〇センチで、体全体の長さは、だいたい一メートルぐらいと思われます。

この両生類はイクチオステガ(イクチオ=魚、ステガ=カバー・覆いという意味)となづけられました。

イクチオステガの化石をふくんでいた地層は、デボン紀(約四億年前)のおわりごろのものです。

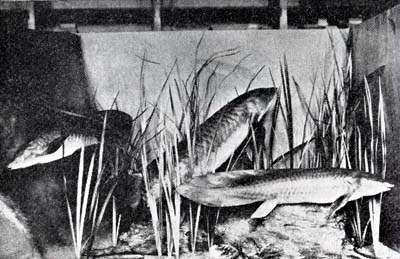

イクチオステガは、まだ完全に水から離れて生活することはできず、水に入ったり出たりして、自分たちの先祖である魚(いまいる肺魚に近い仲間)の性質を、まだもっていましたが、とにかく、はっきりとした最初の大型の陸上動物にちがいありません。

|

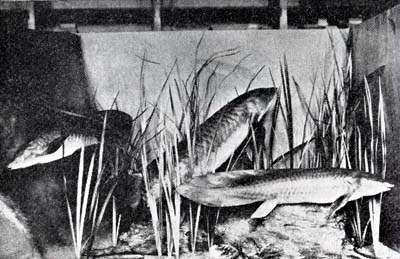

オーストラリアの肺魚ネオセラトダス

|

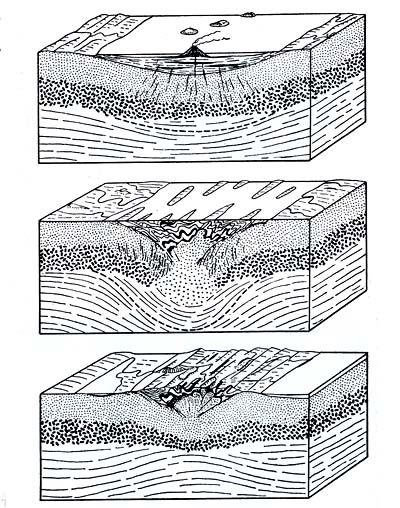

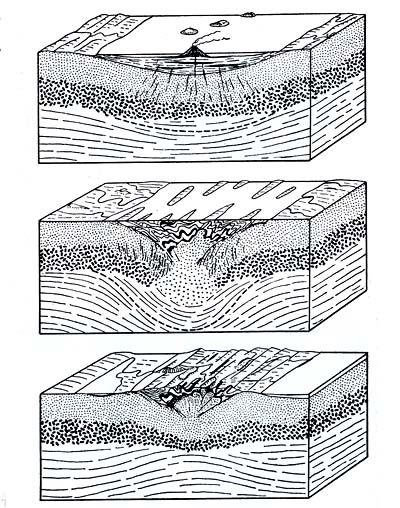

造山運動の進む順序(上から下へ)

海底にどんどん地層がつもりながら下に沈んでゆくと、地下深くにある

マグマ(どろどろにとけた高い温度の液体)がはいりこんできて、

ぎゃくに地層はもち上がり陸地になっていく。

|

水の中にだけすんでいた生物が、なぜすみなれない陸の上にあがっていったか、ということは非常に大事な問題ですが、また非常にむつかしい問題でもあります。

古生代の中ごろに、世界の各地で海であったところが、陸地になる土地の変動(造山運動)がおこり、海がせばまって陸が広がったことは、確かに生物の世界におおきな影響をあたえたでしょう。

また、肺魚のように空気呼吸のできる魚が現れたことも、魚が両生類となって陸にあかっていく、きっかけをつくったことは確かだ、と思われます。

といって、それだけでは解決できないところが、むつかしいわけです。

生物進化の原因をしるのは、なかなか大変なことなのです。 |

2 みどりの大地 top

最近、日本では食料危機とか、エネルギー危機とかいうことが、よく話題になっていることを、みなさんもよくごぞんじのことと思います。

世界の国々で、同じようなことが、問題になっていますが、日本などは食料の大部分を、外国にたよっていますから、これから先が大変です。

エネルギーは、機械を動かしたり、電気をおこしたり、自動車・飛行機・列車などの交通機関を動かしたりするために、大切な力のみなもとで、これがなくなったら私たちは生きていくことができません。

一九七四年の“オイルショック”や“石油危機”のために、日本中が大さわぎになったのは、ついこのあいだのことです。

しかし、このことからもわかるように、石油はいま、エエンルギーのなかでもとくに大事になってきています。

|

石炭紀の森(図説「地球の歴史」・高陽書院より)

石炭石油は地球が何億年もかかって造られたものです。

文明の発達で人類はこれを大量に使うようになって

地球温暖化、異常気象からなって現れ、

このままではいけないということから起っているのです。

そしてもうひとつ、石炭もいまなお、大事なエネルギーのもとになっています。

日本の石炭は、おもに新生代(六五〇〇万年前)のはじめのころの新しい時代の地層に含まれていますが、イギリスをはじめとするヨーロッパの国々やアメリカなどにある、世界のおもな石炭をふくんでいる地層は、その名のとおり古生代の石炭紀(三億四五〇〇万年前)という時代のものです。

つまり石炭がたくさん含まれている地層があるために、逆に石炭紀という時代の名前がつけられたのです。

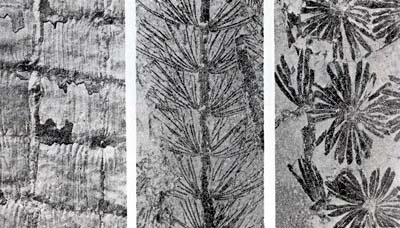

シルル紀にはじめて、陸にあがった植物は、そののち、陸地という新しい環境の中で、めざましい進歩をとげ、石炭紀になると大変大きくなりました。 |

トクサ

ヒカゲノカズラ

|

木の高さや幹の直径がどのくらいあるかということは、炭鉱などで石炭を掘っているときに、石炭になったシダの大木が倒れないで、昔と同じようにまっすぐ立ったまま残っていることなどから、知ることができます。

|

マストドンザウルスの復元

まえの時代のデボソ紀に、魚から進化し、陸上動物として生活をはじめた両生類にとって、このような、蒸し暑くて湿った環境は、おあつらえむきだったにちがいありません。

イクチオステガが現れてから、まもないうちに、いくつかの種類にわかれました。

そのなかで、代表的なものが、迷歯類(めいしるい)とよばれるもので、迷歯類はさらにエンボロメリ類・ラキトム類・全椎類(ぜんついるい)の三つにわけられます。 |

エリオプスの骨格

エリオプスの復元 |

エンボロメリ類は、石炭紀のはじめにすんでいた仲間で、まだ原始的な両生類の特徴をもっています。

ヨーロッパの石炭紀の地層から発見されるエオギリヌスはこのなかまで、おもに水中で生活していたようです。

いろいろな本に、かならずといってよいほどでてくるエリオプスは、ラキトム類の代表で、石炭紀のつぎの時代であるペルム紀(二億八〇〇〇万年前)のはじめに栄えた両生類です。

体の長さは、約一・五メートルぐらいですが、頭の骨がかなり大きく、しかも非常に頑丈なつくりで、大きな歯があるのが特徴です。

きっと、魚を食べて生きていたのだろう、と考えられています。

また、頭以外の体の骨も、すべて頑丈にできていて、自分の体を十分にささえることができたので、どちらかというと水中よりも、陸の上にすんでいたのではないか、と思われます。

同じような仲間に、マストドンサウルスとよばれるものがいましたが、こちらはおもに水の中でくらしていたようです。

左上の図は、外国の切手の図案になったマストドンサウルスですが、日本の切手には、化石が図案にとりいれられることがほとんどないのは、残念なことです。

|

切手になった恐竜とその仲間(1)

スティラコザウルス(右上)、ステゴザウルス(左上)、チラノサウルス(中右)、ブロントザウルス(中左)、ランフォリンクス(下)

|

切手になった恐竜とその仲間(2)

エダホザウルス(上)、コリトザウルス(中右)、ブラキオザウルス(中左)、クジプトクレイダス(右下)、メソザウルス(左下)

|

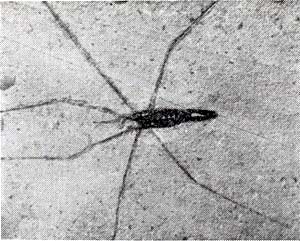

昆虫の一種の化石(ドイツ) |

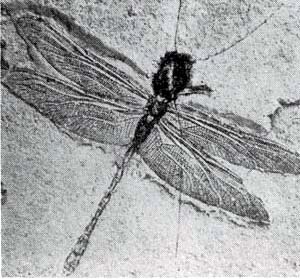

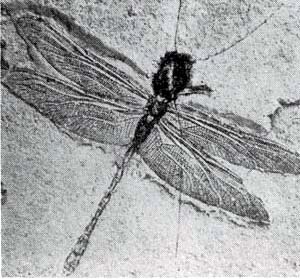

トンボの化石(ドイツ・ジュラ紀) |

このように、石炭紀からペルム紀にかけてのシダ植物の大森林時代には、両生類が大変栄えていましたが、この森の中には、すでに昆虫の仲間も栄えていたのです。

ソビエト連邦のウラル山地のペルム紀の地層からは、トンボ・コオロギ・カゲロウ・バッタ・ゴキブリなどの仲間の化石が、たくさん発見されています。

トンボ(ムカシトンボ)には、開いた両翅のあいだが、五〇センチもある大型のものがいました。

このような昆虫の仲間も、両生類と同じように、シダ橲物の大森林とともにに栄えてきたのです。

古生代の終りごろになると、さしもの大森林もしだいに勢いがなくなってきて、つぎの中生代(二億二五〇〇万年前)にはいると、ほとんどおとろえてしまいます。

それとともに動物の世界にも、大きな変化がまちうけていたのです。

3 ひろがる大陸 top

空にむかって、そびえたつシダ植物の大木、森林の中に広がる湿地、湿った暖かい空気、地質学者が考える古生代の終りごろ、〔石炭紀やペルム紀〕の地上のようすは、このようなものです。

大気の中に、水蒸気と二酸化炭素(炭酸ガス)が多いため、空は厚い雲におおわれて、いつもどんよりと曇っていました。

この厚い雲によって、太陽からくる直射光線や紫外線は、かなりよわめられ、おかげで強い日ざしや紫外線によわい体の生物でも、栄えることができたと考えられています。

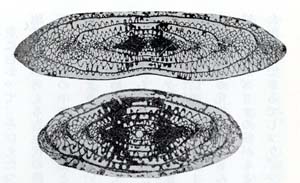

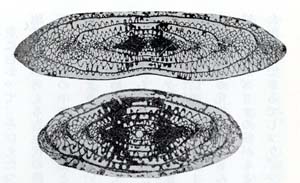

海には、フズリナ(紡錘虫=ぼうすいちゅう)が栄えていました。

これは、長さ数ミリメートルほどの石灰質でできた、紡錘形(ラグビーのボールのような形)の殼のなかにすむ単細胞動物です。 |

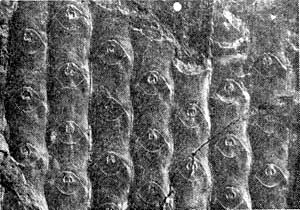

フズリナ(紡錘虫)の断面

|

日本からも、この殼の化石がたくさん発見されていて、この時代の地層に含まれている石灰岩の多くは、このフズリナの殼がもとになってできたといわれますから、どんなにフズリナが栄えていたか想像できるでしょう。

つまり、この時代は、地球のうえには大きな変化のない、おだやかな気候が続いたと思われます。

ところが、このおだやかな時代も、まもなくはじまる大事件によって、あえなく終りとなります。

シダ植物が陸上で、さかえていたとき、まわりの海の底では、あつくつもった地層が、逆にもち上って高い山脈となる造山運動が、進んでいたのです。

この造山運動は、石炭紀が終って、二億八〇〇〇万年前のペルム紀にはいると、ますますはげしくなり、いままで海であったところに、しだいに陸地がひろがってゆきました。

このような造山運動は、現在のヨーロッパの中部地方のほか、ソビエト連邦のアジアとヨーロッパの境になっているウラル山地・シルクロード(絹の道)で有名な中国の天山山脈・アメリカ東部のアパラチヤ山脈などの地域にもおこり、どこでも高い山脈ができていきました。 |

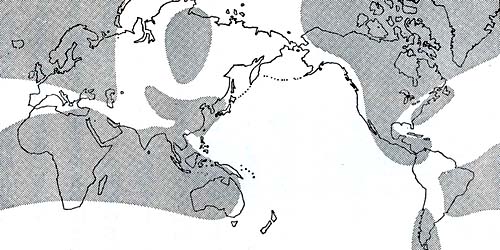

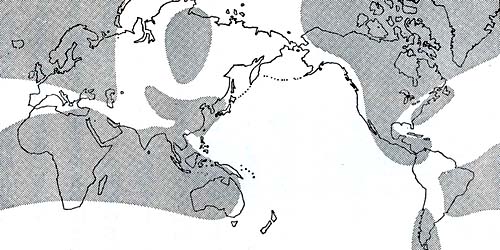

デボン杞の世界の古地理図(黒いところが陸地)

|

こうして、地球上の水陸の分布、地形などが、いままでと、だいぶかわったものになったのです。

その結果、どのようなことがおこったか、もう少しくわしく、地層や化石について調べてみましょう。

みなさんは、食事のときに、かならずといってよいほど、塩(食塩)をつかうと思います。

塩そのものでなくとも、醤油や、味噌やそのほかの、多くの食品の中にも塩がはいっています。

塩分をとりすぎてもいけませんが、全くとらなくては人間は生きてゆけないので、塩は人間にとって、大変大事なものです。

ところで、この塩はどこからくるのでしょうか。

まわりが海にかこまれている日本では、昔から海水の中の塩をとっていました。

事実、一リットルの海水をにつめると、だいたい三五グラムの塩がのこります。

瀬戸内海の沿岸には、塩をとる塩田がたくさんありました。

ヨーロッパやそのほかの大陸の国々では、塩を地下からほりだしています。

塩の鉱物は岩塩といって、無色とう明の、きれいな結晶です。

ヨーロッパの岩塩は、おもに中生代はじめのトリアス紀(二億二五〇〇万年前)の、赤味をおびた砂岩層の中に含まれています。

砂が赤くなり、岩塩ができるような環境、それは現在のサハラやゴビのような砂漠の中で、ひあがってきえてゆく運命にある湖、と同じであったと思われます。

以上、お話ししたことからわかるように、中生代のはじめのころのヨーロッパは、一面の乾燥した砂漠だったのです。

同じような赤い色をした砂岩は、アメリカ・中国・アフリカなどでも発見され、当時世界のかなり広い地域が、乾燥した環境になったことがわかります。 地質学者は、この赤味をおびた砂岩を、「新赤色砂岩」とよび、それをつくるもととなった古生代のおわりごろにおこった造山運動を、バリスカン造山運動と名付けています。 |

立方形をした岩塩の結晶

|

バリスカンという名は、この運動によってできた山地の構造がよく残っている、ドイツのザクセン地方に、昔すんでいた「バリスキー」という民族の名前をとって、つけられたものです。

バリスカン造山運動をさかいとして、それまでの、湿ったおだやかな環境は、しだいに乾燥した環境にとってかわられました。

そして、さしものシダ植物の大森林も勢いがおとろえ、両生類の仲間もよわくなってきました。

そしてつぎにくる新しい時代・中生代に栄える動物や植物は一体どのようなものだったでしょうか。

4 ハチュウ類のそろい踏み top

|

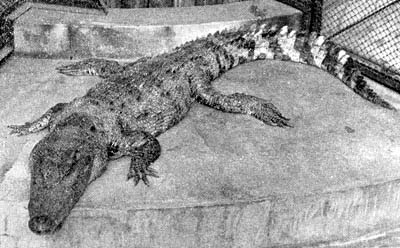

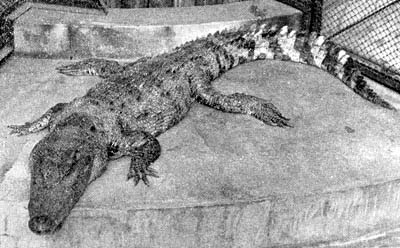

現生のハチュウ類 |

|

クロコダイル(東南アジア)

ムカシトカゲ(ニュージーランド)

|

ガラガラヘビ(アメリカ)

ゾウガメ(ガラバゴス島)

|

“オタマジャクシは、カエルの子、やがて手がでる足がでる”。

都会の近くでは、あまり見られなくなりましたが、春さきになると、池やたんぽの水たまりには、オタマジャクシがひしめきあっている光景がよく見られます。

歌の文句からもわかるように、カエルは子供のときには、魚と同じように水の中にすみ、エラを使って、水中から酸素をとって呼吸しています。

しかし、やがてカエルになると陸上にあがり、肺を使って、空気呼吸をするようになりますが、いつも水辺に近いところにいて、体がかわかないようにしていないと生きていけません。

カエルのほかの、どの両生類もだいたい同じような性質をもっています。

ですから、両生類は、はじめて陸上にあがった動物とはいっても、まだ完全に水からはなれることはできなかった、といっていいでしょう。

古生代のおわりのペルム紀から、中生代のはじめのトリアス紀にかけて、世界の各地で土地の変動がおこり、そのために、広い地方が乾燥した気候になったことは、まえにお話ししたとおりですが、このような環境は、両生類が生きてゆくには、とてもつごうの悪いものだったにちがいありません。

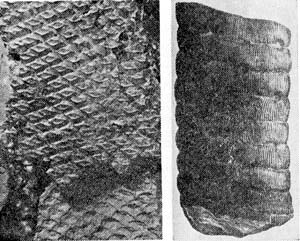

かわって、丈夫な皮膚をもち、あつくてがんじょうな殼につつまれた卵をうむハチュウ類の仲間が登場してきました。

そしてこの仲間から、やがて、いろいろな恐竜が進化してきたのです。

ハチュウ類は、いま生きている動物でいうと、ワニートカゲ・ヘビーカメなどの仲間ですが、それらをみてもわかるように、乾いた陸地にもすむことのできる、丈夫な皮膚・うろこ・甲らなどを身につけています。

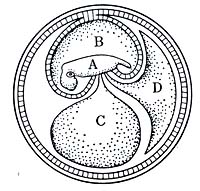

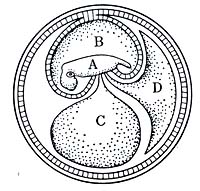

ハチュウ類の卵のつくりをみてみると、とてもよくできていることがわかります。

卵の中に、子供(A)が育つ部屋(B)、成長するのに必要な養分の貯蔵庫(C)、子供がだした老廃物(尿など)をためておくところ(D)が、すべておさまっていて、しかも一番外側の殼は、大変丈夫にできています。

親が卵をうみおとしていったあとも、子供は卵の中の養分をとって成長し、大きくなるまで殼の中で保護されているのです。 このような点で、ハチュウ類の卵は両生類の卵にくらべて、はるかにすぐれた性質をもっていますが、生物学の先生は、このような仕組みの卵を有羊膜卵(ゆうようまくらん)とよんでいます。 |

有羊膜卵(ゆうようまくらん)

|

もっとも古いハチュウ類の卵の化石

(アメリカ・ペルム紀)

|

有羊膜卵をつくりあげたハチュウ類の仲間は、中生代のはじめの乾燥した環境の中でも、どんどん勢いをのばしてゆくことができました。

ハチュウ類こそ、本当の意味で水とえんを切って、陸上の生活にうつった最初の動物だったといってよいでしょう。

一九二三年というと、今から約五〇年も昔のことですから、みなさんのお父さんが生まれる少しまえのころになるでしょう。

アメリカの自然科学博物館の人たちは、中央アジア探検隊をつくって、中国の北西の方にひろがるゴビ砂漠の地層や化石の研究に出発しました。

砂漠の荒れ地にひろがる中生代の地層から、かれらは、たくさんの恐竜やそのほかの動物の化石を採集することができました。

そして、七月一三日、隊員のひとりが、何やら見なれない化石を発見して、大さわぎとなりました。

この化石は、長さが約二〇センチほどで、細長いだえん形をしていて、大きな卵のように見え、しかも、それが一三個も丸く円をつくって、ならんでいたのです。

恐竜の卵? いままでそんなものは聞いたこともありません。

しかし、目の前にあるものは、確かにそうとしか考えられないものでした。

すぐ近くから発見された化石の骨格から、このかわった化石は、中生代のおわりの白亜紀にすんでいたプロトケラトプスという、体長二メートルほどの小型のツノ竜の卵であることがわかりました。

そのほか、中国の西部やアメリカでも卵の化石がみつかりました。

またゴビ砂漠についても、最近、ソビエト連邦の古生物研究所の人たちや中国の学者ともかくわしい調査をおこなったところ、再びたくさんの卵の化石を発見しました。

そして恐竜の仲間も、いま生きているハチュウ類と同じように、丈夫な殼のある卵をうんでいたことが、確かめられたのです。

|

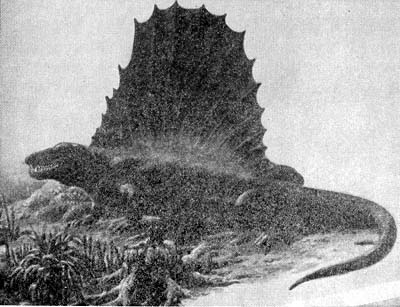

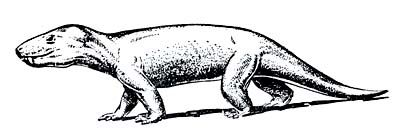

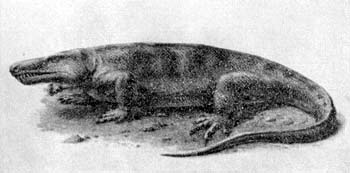

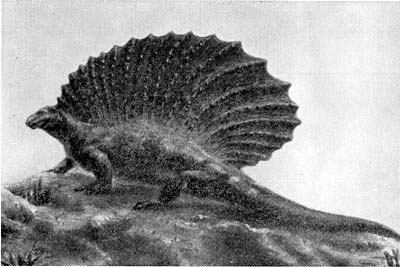

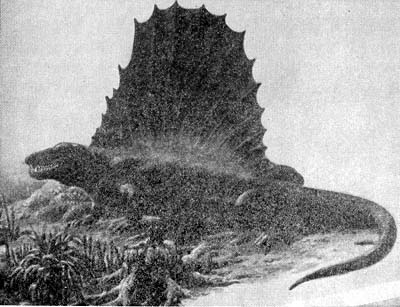

コチロザウルスの復元

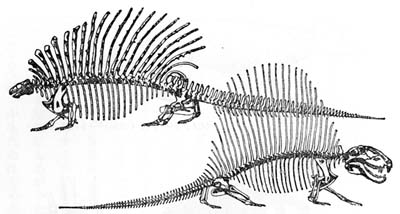

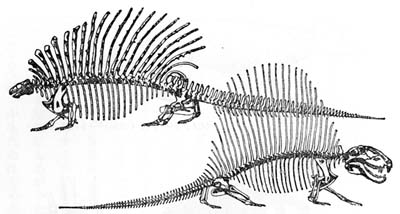

エダホザウルス(上)とジメトロドン(下)の骨格(コルバートによる)

もっとも古いハチュウ類と考えられているのは、石炭紀のおわりの頃の地層から発見された杯竜類の仲間で、コチロザウルスとよばれるものですが、これは前にお話した両生類のうちの迷歯類の仲間から進化したものと思われます。

そして、いったん現れたハチュウ類は、たちまちのうちに、いろいろな陸地の環境を、うまく利用してすみつき、たくさんの種類が現れました。

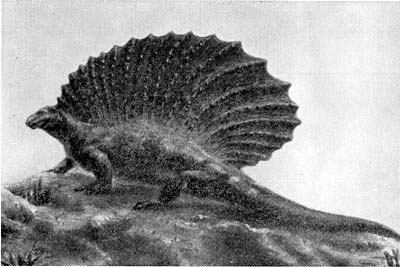

たとえば、すでにペルム紀には、オフイアコドン(肉食、体長一・二メートル)、ジメトロドン(肉食、体長三〜三・四メートル)、エダホザウルス(草食、体長三・三〜三・四メートル)などの、ハチュウ類が現れました。 |

エダホザウルスの復元

ジメトロドンの復元

|

ジメトロドンや、エダホザウルスは、背中に扇手のような、帆のようなものがついていたので、帆竜(はんりゅう)などとよばれることもあります。

これは、背骨の突起が、とくべっに長くのびて、そのあいだにうすい膜がはられたものです。

そしてこれがなんの役にだったのか、よくわかりませんが、体温を調節するラジエーターのような働きをしたものだろう、といわれています。

|

シノグナータス(コルバートによる)

そして約二億三〇〇〇万年前の、中生代のトリアス紀にはいると、いよいよハチュウ類の全盛時代をむかえるわけです。

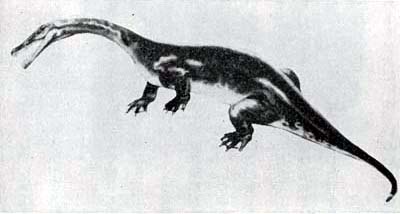

なかでも、テコドント(槽歯類=そうしるい)とよばれる体長一メートルあまりのハチュウ類は、体つきも小さく、骨組みもよわよわしい感じがするものですが、恐竜の仲間全体の先祖になった、とても大事な種類としてしられています。 |

テコドント

|

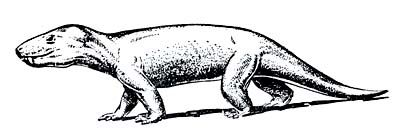

また、体のつくり(骨格)や、歯の形が、現在の哺乳類(ほにゅうるい=けものの仲間)によく似ている獣形類(じゅうけいるい、哺乳類型ハチュウ類)が栄えました。

シノダナークスは、その代表的なものですが、大きさは、イヌぐらいで、歯が切歯や犬歯というように、その役目によってちがった形になっていて、とらえた獲物を、充分にかみくだくことができた、と考えられます。

この化石は、はじめ哺乳類と間違えられたくらい、よく哺乳類に似た体つきをしているのですが、それもそのはず、この仲間の子孫が、やがて哺乳類に進化していったのです。

一方、トリアス紀(二億二五〇〇万年前)には、海の中にも、すでにハチュウ類がすみついて、活発にうごきまわっていました。

イルカのような形をした魚竜や長いくびとひれのような足をもったクビナガ竜の仲間が、魚のむれをおいかけていたのです。

|

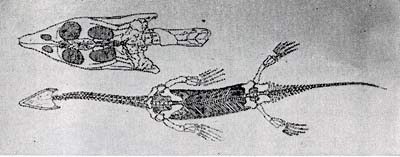

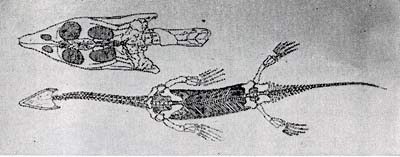

ノトザウルスの骨格{オルロフによる}

ノトザウルスは、体長約二メートルもあるクビナガ竜の仲間で、トリアス紀に栄えました。

手足をボートのオールのように使って泳いでいました。 |

ノトザウルスの復元(オーガスタとブリアンにもとずきミュラーによる)

|

今のアザラシや、オットセイのように、ときどき陸地にもあがったようです。

このように、中生代のはじめのトリアス紀には、いろいろな種類のハチュウ類がせいぞろいをして、恐竜の全盛時代にむかって、スタートをきったのです。

そして、つぎのジュラ紀・白亜紀とつづく中生代のまくが切っておとされハチュウ類の時代がはじまりました。

それでは、恐竜とは一体どんな動物か、これからくわしく調べてみたいと思います。

top

**************************************** |