|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 付表

第二章 ヒの卜のはじまり

1 能あるサルは爪をかくす top

泥棒や強盗がはいると、警察署の鑑識課(かんしきか)というところのおじさんが、犯人の足跡や指紋を調べにきます。

この指紋(しもん)は、手や足の指にある模様で、「触球」(しょっきゅう)という小さなイボのようなものが、一列にならんだものです。

この列は弓なりにまがったり、うずをまいたり、いろいろに枝わかれしています。

そして、その形は一人ひとりちがっていますから、犯人がだれだかすぐにわかりますし、ごまかそうとしても「ヒト真似」はできません。

ところが、指紋はヒトにだけではなく、サルにもあるのです。

これは、サルがヒトの「サルまね」をしたわけではありません。 |

ヒトの指紋

|

今から六〇〇〇万年もの昔、サルやヒトの先祖にあたるツパイの仲間が、木の上で生活している間にできた、手足のすべりどめなのです。

このすべりどめのイボ(触球)は、足の裏が物に触れたときの感覚をえる道具にもなりました。

しかし、すべりどめだけでは、細い枝をつたわったり、枝から枝へとび移るときには不便です。

みなさんは、ネコが木にのぼるのを見たことがありますか。

ネコやヒョウは、木の皮にするどい爪をたてて上手に木のぼりをしますが、太い木の幹や枝にしかのぼれません。

細い枝にのぼるためには、小鳥が枝にとまるときのように、しっかりと指で枝をにぎらなければなりません。

ツパイの足も、まだ不十分ですが、第一の指(親指)と他の四つの指とで枝をにぎることができるようになりました。

この性質は、母指対向性(ぼしたいこうせい)とよばれ、地上を歩きまわっていた時のデルタテリジウムの四本の足を、物をにぎることのできる四本の手にかえてしまいました。

細い枝をにぎれるようになったサルは、となりの木へ移るときにも、いちいち猛獣のいる地上におりなくてもすむようになり、サルの腕わたりよろしく、木から木へと跳び移れるようになりました。

木の上にだけ生活していましたから、虫ばかりでなく、木の実や芽も食べられるようになりました。

地上にいるトラやライオンは、獲物をつかまえるときには、するどくとがって、かぎのように曲がった爪でおそいかかりますが、歩いたりねむったりしているときには、この危険な武器を指の間にかくしています。 |

枝をにぎるツパイの手

|

ところが、サルの爪はトラやライオンの爪のようにひっこみません。

サルの先祖もはじめのうちは、木にのぼるときには、すべり落ちないように、一所懸命、爪をたてていたのでしょうが、すべりどめの指紋もでき、枝もにぎれるようになると、爪はかえってじゃまになってきました。

むしろ、なま爪をはがして、おもいもよらないけがをするため、「能あるタカは爪をかくす」というたとえのように、するどくとがった爪は短くなり、ついには、平らで丸い爪(扁爪=ひらづめ)にかわってしまいました。

そして、感覚のするどい指先をまもるだけの道具となりました。

近ごろでは、先祖から受けついだ丸くて平らな爪を長くのばし、みがきをかけてとがらせている女の人が多くなりました。

しかし、工場や農村で毎日、汗を流して働いている人たちの間では、あまり流行しないところをみると、やはり働くためには、長くてとがった爪は不便なのでしょう。

2 サルのおすわり top

|

おすわりしているサル

森の間に広がる草原では、今わらかな草を食べているシマウマをねらって、ライオンがこっそりと近づいてゆきました。

いちはやくこれに気づいたシマウマは、敵の足音に耳を立て、鼻をヒクヒク動かして敵の匂いをかぎわけようとしていました。

しかし草原を見おろす森の木の上にいるサルは、高見の見物をきめこみ、キーキーキャッキャッとさわいでいました。

木の上でくらしているサルは、視野がひろくなり、敵や食物をさがすにも、友だちをみつけるにも、耳や鼻よりも目を使うことが多くなりました。

そのため、目の力が非常に強くなり、色のちがいもわかるようになりました。

また、枝に跳び移るときにも距離が正確にわからないと、サルも木から落ちることになってしまいますから、両目が顔の前の方につくようにもなりました。

ウマやイヌの目は、顔の右と左にずいぶん離れてついていますから、物があまり立体的にみえませんし、距離もよくわかりません。 |

ヒトとウマの立体視

|

|

赤ちゃんのなげすわり

|

ヒトの骨格

|

|

しかし、サルや人間の目は、顔の正面にならんでついており、左右の目が、写真機の距離計のようにはたらいて、物が立体的に見えると同時に、距離も正確にわかります。

このような視覚の発達は脳を刺激して、サルをますますかしこい動物にしてゆきました。

木やつるをよじのぱったり、枝にぶらさがる生活をしていると、どうしても、体を垂直にしている時間が多くなります。 |

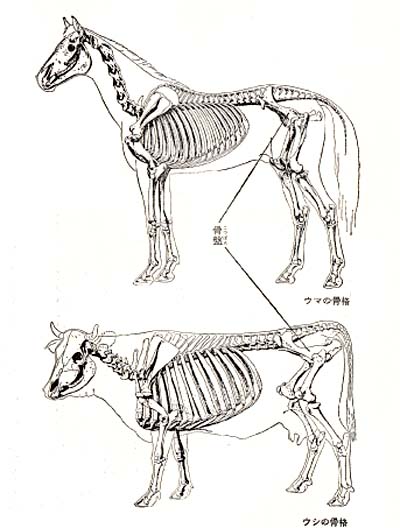

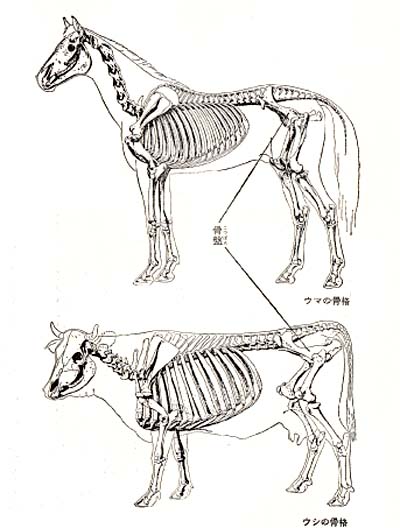

そのため、脊柱(せきちゅう=背骨)が太く丈夫になり、馬のように長かった顔も、しだいに丸くなって、脊柱の真上にのるようになってきました。

そのうえ、だんだん大きくなってきた脳は重くなって、馬のように長い顔を前につきだしていたのでは、体重のバランスがうまくとれず、いつも、前のめりによろけてばかりいることになってしまうからです。

また、体を垂直にしてくらしている間に、脊柱と骨盤(こつばん=腰の部分の骨)とのつきかたがかわってきました。

ウシやウマのように四つんばいになって歩いている動物の体は、ちょうど家の屋根(胴体)を四本の柱(足)で支えるような形をしており、骨盤は斜めについています。

しかし、サルの骨盤は、脊柱の真下についており、上半身の重みを骨盤で受けられるようになっています。

それは脊柱(せきちゅう)が、骨盤というソファーにどっかりと座ったような具合になっているのです。

ですから、サルは、ちょうど生まれて七ヵ月くらいの赤ちゃんが、お座りしているときのように、木の上でお座りができるのです。

3 若者の冒険 top

サルやヒトの先祖にあたるツパイの仲間が、木の上にすみついてから、六〇〇〇万年もの長い年月、ほとんど木の上だけでくらしていました。

そして、この間に、サルはますますサルらしくなり、その種類も非常にふえました。

この時代は新生代の第三紀(六三〇〇万年前から二〇〇万年前まで)とよばれます。

夏と冬の季節のちがいはありましたが、今の気候にくらべると、暖かくて雨のおおい気候にめぐまれ、熱帯地方を中心に、うっそうとしげる森が広がっていました。

とりわけ、インドシナ半島からインドあたりに広がっていた森などが、サルのふるさとでした。

また、ヒマラヤ山脈やアルプス山脈心現在ほど高くなく、陸地のかたちも今とは非常にちがっていましたから林や草原もとても広く、そこではゾウやサイ、トラ、ウマ、シカなどの哺乳動物が走りまわっていました。

ですから第三紀のことを哺乳動物の時代とよんでいるくらいです。

ノタルクトスの復元骨格

サルの化石も第三紀の中頃(約三八〇〇万年前)までは、アダピスやノタルクトスとよばれるキツネザル(左下)の仲間や、テトニウスというメガネザル(中下)の仲間のように、原始的なサルの化石ばかりが知られています。

かれらの仲間は、現在ではマダガスカルや東南アジアのような、インド洋周辺の熱帯の島にしか生き残っていません。 |

アダピスの化石(上)とノタルクトスの化石(下) |

しかし、第三紀の中頃までは、森がしげり、暖かな気候だったヨーロッパにも広く住んでおり、さらに、当時、陸つづきだった北アメリカにまでも移り住んでいた、ということがわかっています。

第三紀もなかばをすぎると、地球の変動はまだはげしくなり、山脈もますます高くなって、陸地のようすは変わりはじめました。

それとともに、気候も大きく変わり、森と草原の広がっている場所も移りかわってゆきます。

こうなると、草原をかけまわる動物はもちろん、森にすむ動物もすこしずつ移勁しなげれば生きてゆけませんから、これらの動物たちは新天地を求めて旅にでかけました。

サルたちもじっとしておれません。

こんもりとしげる隣りの森に行ってみたくてたまりませんが、お年寄りのサルたちは「住みなれたこの森が一番いい」といってききません。

そこで、若者のサルたちが隣りの森へ探検にいってみました。

すると新しい森には食べ物がたくさんあるし、ヒョウのような木のぼりがじょうずで、しかも恐ろしい敵がいなかったので、みんな大喜びで新しい森に移住していきました。

そうなると、お年寄りのサルたちも、いつまでも意地をはってはおれません。

「世の中は変ったのだから」とかなんとかいって、むずかしい顔をしながら、あとからついていったことでしょう。

こうして森から森へと移住していったサルたちは、前足だけではなく、後足でも物をにぎることのできる「四つ手の動物」のまま、いまでも木の上でくらしており、それが今いるサルなのです。ですからオランウータン(右上)のような類人猿でも二本足(後手)ではうまく歩けず、ヨロヨロとしか歩けません。

4 なぞの化石 top

今から一〇〇年も昔の一八七二年に、イタリアのグロッセト州にあるバンボリ山から、類人猿の下あごによく似た化石が発見されました。

オレオピテクスと名づけられたこの化石はそのごも、同じグロッセト州の褐炭(かったん、石炭)の中から、次々と発見されました。

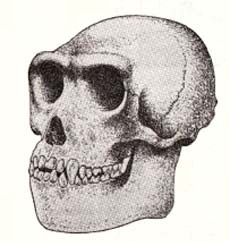

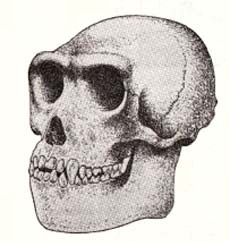

丸い形をした頭の骨や、平べったい顔、まっすぐに伸びていたと思われる腰の骨の形などは、ヒトのものにとてもよく似ています。

|

オレオピテクスの頭の骨

|

オレオピテクスの化石

|

しかし細かな部分をよくみると、もっと下等なサルのような特徴もあるため、ヒトとサルのあいのこ、つまり古いヒトの先祖ではないかと考えられるようになりました。

しかし、この意見に反対する人も多く、長い間謎につつまれたまま、学者たちの論争をまきおこしていました。

幸運なことに、一九五八年には、同じ場所の炭坑から、中新世の褐炭に埋もれたオレオピテクスの化石が、ほとんど完全な姿で発見されました。 |

その化石から、身長は大体一二〇センチで、メスのチンパンジーと同じくらいの大きさがあり、体重は三六・三キロぐらいだったろうと推定されました。

そして腕がとても長く、沼のほとりにしげっていた森に住んでいたのだろう、ということです。

しかし、オレオピテクスは、ヒトとサルの分れ道で迷い子になった漸新世(約三〇〇〇万年前)のアピディウムという、下等な類人猿の子孫で、ついにヒトになることができずに死に絶えてしまった類人猿だろう、と考えられるようになりました。

それでは、ヒトヘの道を歩いた類人猿はだれだったのでしょう。

ピラミッドで有名な、エジプトのカイロから約九七キロ南西、ファユムの近くにカルーという湖があります。

湖岸の急斜面をつくっている漸新世の地層から、さきにお話したアピディウムの化石とともに、プロプリオピテクスという類人猿の化石が発見されました。 |

プリオピテクスの下顎の化石

|

プロプリオピテクスの下顎の化石

|

|

ドリオピテクスの頭骨

|

ドリオピテクスの復元

|

この化石はテナガザルの祖先だ、ともいかれますが、どうやらかれらの仲間や、もうすこしあとの時代(二〇〇〇万年前)に現れたドリオピテクスの仲間が、類人猿とヒトの分れ道を教えてくれそうです。

ドリオピテクスは、二〇〇〇万年雲見から一〇〇〇万年雲見までの間、インドやアフリカ、ヨーロッパの地域に広く住んでいた、チンパンジーくらいの大きさの類人猿で、現在のゴリラやチンパンジーの生みの親でもあったようです。

このような化石類人猿たちが、ヒトと類人猿との分れ道でウロウロしていたころ、ヒトヘの道を歩きはじめたのが、ドリオピテクスの仲間のラーマピテクスでした。

5 サルも木からおちる top

今から一三〇〇万年ほど昔の話ですが、よその森に引越ししてゆくとなりのサルー族をみていたラーマピテクスの若者が、「もっとおいしいごちそうはないかな」とキョロキョロしているうちに、うっかり手をすべらせて、地面に落ちてしまったとしましょう。

ところがケガの功名で、地面においしいイチゴの実や虫をみつけたかもしれません。

このように、いつもよりよい食べ物や住む場所をさがしている動物(サル)たちは、たえず地面にも気をくばっていました。

こうして、地面にもたくさんのごちそうがあることを知ったラーマピテクスは、猛獣のねむっているすきをみては、こっそりと木からおりて食べ物をさがすようになりました。

仲間たちもやがておそるおそる木からおりて、ある者は猛獣がいないかと、また別の者はごちそうがないかと背のびをしながら、二本足でヒョコヒョコと歩いていました。

しかし、ひとり歩きをすると、恐ろしいサーベルタイガーなどにおそわれるため、みんなで一緒にゆこうということになり、見張りをする者と子供のおもりをする者、えさをさがす者など手わけをすることにしました。 |

ラーマピテクスの復元

|

長い間森の中でくらしてきたため、ラーマピテクスたちは、手の指をじょうずに動かして、虫やカエルをつかまえることができました。

また、棒きれを使ってイモムシやミミズ、ユリの根などを土の中からほじくり出したり、細い枝の先にぶらさかっている木の実をたたきおとしたりすることもできました。

けがをして弱っているシカやイノシシをみつけると、みんなでまわりをかこみ、石を投げつけたり、木の枝でなぐったりしてつかまえました。

ときには、サーベルタイガーやヒヒにおそわれて、大勢がけがをしたり、死ぬこともありましたが、みんなで大声をあげ、石や棒きれで追いはらいました。

やがてヒトの先祖になるラーマピテクスには、するどい牙や爪がなく、何一つ武器をもたない動物でしたから、武器になるものなら、なんでも手に持って闘わなければならなかったでしょう。

日が西にかたむくころ、ラーマピテクスたちは木の上に帰りました。

おそくなると、夜行性の猛獣たちがおそいかかってくるからです。

木の上では子供たちや、るす番をしていたお母さんが、腹をすかせて待っていましたから、ごちそうは、みんなでなかよくわけあって食べました。

長い間、このような生活をしていたため、それまではじょうずに物をにぎることのできた後足は、しだいに指が短くなり、母指対向性(ぼしたいこうせい、1節参照)がなくなって、体を支えるだけの役をするようになりました。

そのかわり、前かがみの体はますますまっすぐに立てるようになり、手もさらに器用になってゆきました。

樹上生活をしていたころの四手(よつで)の動物が、地上生活をする二本足の動物になったわけです。

6 ひろがる草原 top

熱帯地方の森でくらしていたラーマピテクスたちも、やがてあるものは西へ、あるものは東へとひろがってゆきました。

東南へむかった群れは、密林ずたいにマライ半島からスマトラ島、ジャワ島にまでやってきました。

第三紀の終り頃には、これらの島は陸つづきで、細長い半島になっていましたから、密林や海岸伝いに行けたわけです。

しかし、オーストラリアやニューギニアとの間には海峡があって、ついに渡れませんでした。

西にむかった群れの行く手には、広い草原がまちかまえていましたが、新天地を求めてこの草原にはいっていった者たちの多くは、昼も夜も猛獣におそわれ、ついに全滅してしまいました。

一方、北に向った群れの行くてには、山脈があって、とても越えられませんでしたから、山裾につづく林をすこしずつ移動してゆきました。 |

アフリカの草原

|

この地方は、一年のうちの半年は雨が降り、木の実もたくさんありましたが、残る半年は雨が全く降らず、木の葉も草も枯れてしまい、ごちそうどころか、命をつなぐ食べ物もなく、ついには飢死にする者もたくさんでました。

|

アウストラロピテクスの頭の骨

|

サーベルタイガー

|

ラーマピテクスの子孫にあたるアウストラロピテクスは、何万年もの苦しい旅をつづけて、ついにアフリカにまでやってきました。

この地方は、今では砂漠ですが、当時は森や草原が広がり、あちこちに沼や湖があり、草の実や木の実ばかりではなく、水をのみにくる小さな動物や、水辺に巣をつくる小鳥や卵、カメなど食べ物はたくさんありました。

かれらにとって一番こわいのは、サーベルタイガーとヒヒでしたから、ふだんは崖の岩陰に住み、食料をとるときだけ、草原や湖のほとりにでてきました。

おだやかな気候と、ゆたかな食料にめぐまれて、猛獣から身をまもること以外には、大体、平和な生活をおくっていた初期のアウストラロピテクスには、使う目的にあった道具を作りだすという知恵がまだありませんでした。

野原にころがっている石や棒きれを使うことはできても、道具を考えだすには、まだあまりにも知恵遅れだったわけです。

top

**************************************** |