|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

1 海洋観測の武器 top

1.1 海の深さを知るには

ここでは今までのべたような、海の謎をとくための方法や、そのために用いられる機械類のお話をすることにしましょう。

海底の地形を調べることや、そのほか海洋調査を行うためには、海の深さを知らねばなりません。

昔は繩におもりをつけて船からおろし、海底におもりが届いたかどうかを、縄の張りかたで確かめて、海の深さを測ったのです。

初めて世界の海の科学的な調査を行ったチャレンジャー号では、直径二・五センチもある麻縄に、何十キログラムものおもりをつけて測深を行いました。

これではあまりに場所ふさぎで、繩をおろす労力も大変です。

そこで、鋼線をなったワイヤーにおもりをつけて、深さを測るようになり、現在でもこれが行われています。 |

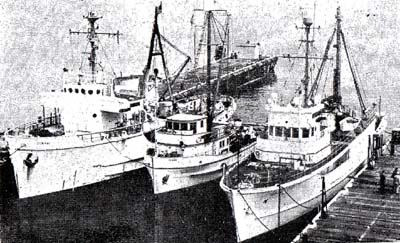

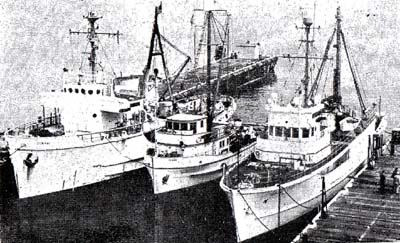

スクリップス海洋研究所の観測船

右よりクレスト号、パオリナ号、ホライソン号

|

繩や鋼索をおろす方法は、浅いところではさほど時間もかかりませんが、深海の測深には労力も時間も大変なものです。

数千メートルもの深さでは数時間を費やすこともありますし、時にはまる一日かかって、一ヵ所の深さしか測れないことさえあります。

1.2 音で深さを測る

top

さて山登りなどして、私たちはヤマビコを相手に、ひとりでおしゃべりすることがあります。

これを、音の反射現象といいますが、海の深さを測るのに、このヤマビコ現象を利用したのが、音響測深機です。

音は空気中では、毎秒三百四十メートルの速さで伝わりますが、水のなかではその約三倍の千五百メートルの速さで伝わります。

海底にむかって音波を発射し、反射音が返ってくるまでの時間をはかり、それを二で割れば水中の音速から、海の深さを計算することができます。

これが音響測深機の理屈です。

ただ音響測深機に用いる音は、きまった方向にむかう性質であることが必要です。

それには波長の短い、つまり周波数(サイクル)のたかい音波を用いればよいのです。 |

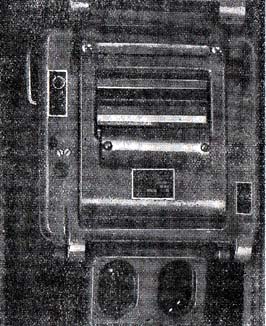

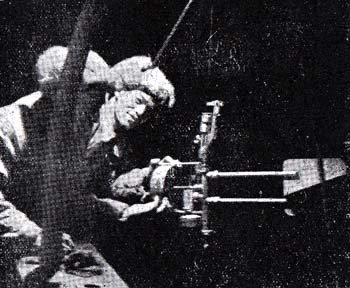

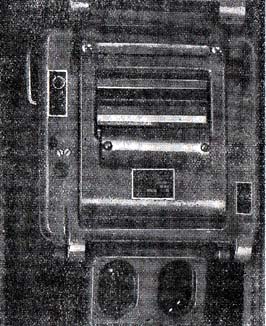

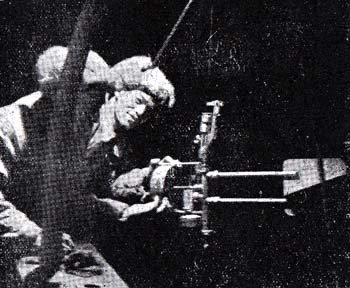

船内にあって深度を測る音響測深機

|

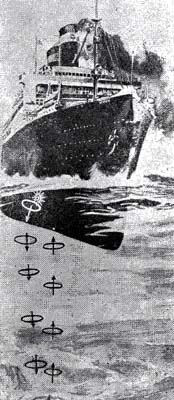

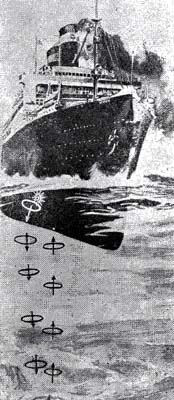

音響測深機の働きを示す

丸に矢印は超音波

|

このような音は私たちの耳にはきこえない『超音波』とよばれるもので、普通の音響測深機には十四・五キロサイクル、二十四キロサイクルなどの超音波が用いられています。

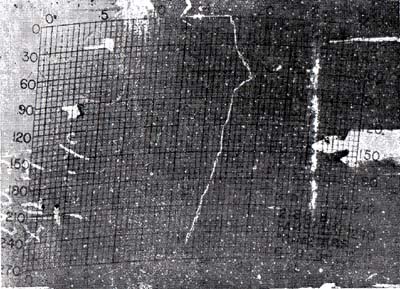

音響測深機には、自動的に海の深さをペンが描いてゆく『記録式』と、ブラウン管に海底の深さをしめす像があらわれる『映像式』の二種類があります。

音響測深機は戦争中、潜水艦を発見するため潜水艦探知機として非常に発達しました。 |

いずれにしても、音響測深檳の発達によって、今まで多くの労力と時間をついやした測深も、浅いところでは数秒、深海でも十数秒のうちにはかれるようになったのです。

しかも便利なことには、鋼索測深では船をとめねばできませんが、音響測深では航走中でも、海の深さを時々刻々に知ることができるのです。

1.3 水温を測るには top

陸上の天候や気候を調べるには、気温を測ることが大切ですが、海を調べるためには水温を知ることが非常に大切です。

海面の水温を知るには、ズック製、またはゴム製のバケツで海水をくみあげ、棒状寒暖計を入れて、目盛をすばやく読めばよいのですが、深いところの水温を測るのは、なかなか大変です。

この時には、普通『顛倒(てんとう)寒暖計』という、特別な寒暖計を用います。 |

|

|

|

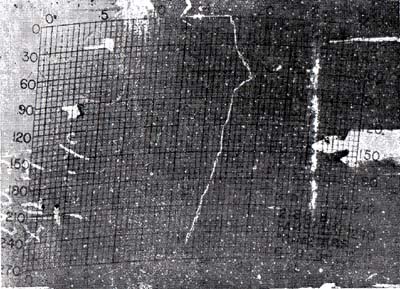

バシサーモグラフ(自記水温計=左)とそれに表れたグラフ(右) |

これには、寒暖計が直接水圧をうける被圧寒暖計と、硝子管のなかに密封されている防圧寒暖計の二種類があります。

いずれにしても、思う深さまでこの寒暖計をおろし、そこでひっくりかえすと、そこの温度を正確に示し、引上げてからは、それについている副寒暖計を読んで、空気中でしめす主寒暖計の温度に補正をくわえます。

顛倒寒暖計は、顛倒採水器につけて用います。

顛倒採水器は、毎にのべた鋼索測深用のワイヤーに、適当な間隔をあけて、同時に数個吊り下げることができます。 |

|

そしてワイヤーに通したメッセンジャーというおもりを落としてやると、採水器は次々にひっくりかえって、寒暖計は各々の深さの温度を示し、同時に容器のふたがとじて、各深さの海水もとれるような仕組になっています。

この方法ですと何千メートルという深さまで、百分の一度の正確さで水温を測ることができます。

しかしワイヤーが傾いていると、たとえば千メートルの長さだけワイヤーをくりだしたとしても、ずっと浅いところにしかとどいていないことになります。 |

|

|

顛倒寒暖計を読む人(左)と海中に入れられる自記水温計(右) |

ですから、かならずワイヤーの傾きを、傾角板という道具で測って補正します。

また被圧寒暖計は水圧をうける仕組になっていますから、普通に用いる防圧寒暖計より高い温度を示します。

そこで両方を同じ顛倒採水器につけてやって、両方の示した温度の差から、逆にそれが実際におりていた深さを、計算することもできます、

こういう水温測定は、なかなか大変な仕事です。

たとえば千メートルの深さまでのいろいろな深さの水温をはかろうと思うと、一時間半から二時間以上もかかります。

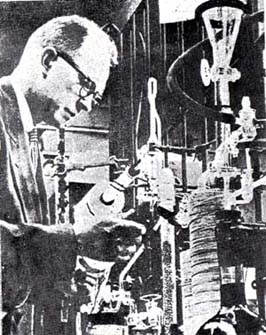

最近、バシサーモグラフ(自記水温計)という便利な機械ができました。

これは海の深いところに沈めまた引上げると、その往復の途中の水温が、連続して記録される機械です。

これは温度によって、導体の電気抵抗が変化することを利用したもので、正確さは寒暖計におよびませんし、現在二百メートルぐらいの深さまでしか使えません。

しかし、『躍層(やくそう)』といって、水温が深くなるにつれて、急に低くなるところを発見するのに便利ですし、時間や労力も少くてすみますから海洋の調査にはなくてはならない機械のひとつになっています。 |

表面の水温を調べる調査員

|

1.4 海流の測定 top

大海のなかを洋々と流れる海流の姿を見きわめるためには、どんな方法があるでしょうか。

陸上の河川なら私たちは直接にその流路や流れの早さを観察できますが、海流の場合にはいろいろな工夫をこらさねばなりません。

前にもちょっとのべましたが、漂流物によって海流の流路や流速を測ることは、昔から用いられてきました。

現在、海流図をひろげてみると、世界の海流の様子が、くまなく記入されています。

これは主に船が海流によって流されたことから、推察され作りあげられたものです。

すなわち目的地にむかう船は、ある進路と速度で進んでいますから、現在の位置からある時間たってからの位置を、推定することができます。

ところが実際にきた位置(実測位置)が、推定した位置(椎測位置)からずれがあれば、海流によって流されたと考えて、その海流の方向や速度を、計算することができるわけです。

昔の帆船時代には風によって流されていたことも考えねばなりませんが、現在の機械船ではまず風の影響は無視してさしつかえありません。 |

|

アメリカのモーリーは、こうした記録をたくさん整理して、世界の海流の様子を調べ、航海者のために貢献しました。

自然の漂流物、たとえば流木、氷山、海底火山から噴出した軽石、難破船やその破片なども、海流の推定に役立つ立派な材料です。

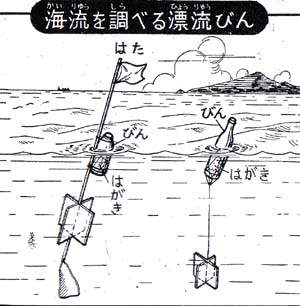

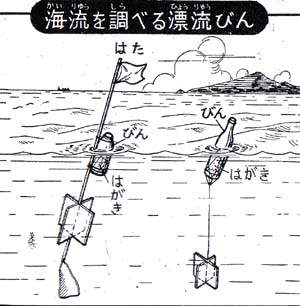

これを人為的に行うのが、海流瓶です。

現在でも、海流瓶による海流調査はたえず行われていますが、この方法では途中の流れの様子がわがりませんし、浜辺に打ちあげられたときから、ひろいあげられるまでに、どれだけ時間がたっているかも見当がつきません。

ある位置の海流を調べるには、流測計を用います。

もっとも普通に用いられているエクマン・メルツ流速計は、主翼をとった飛行機のような形をしています。 プロペラは流れによって回転し、一定時間数の回転数から流速がわかるようになっています。

尾翼のような尾羽根は、流速計の海流の流れてくる方向にむける役目をしています。

流れを知ろうとする深さにこの機械をワイヤーでつるし、最初は止まっているプロペラを、第一のメッセンジャー(一種のおもり)をおとして自由に回転するようにし、五分とか七分とかたったら第二のメッセンジャーをおとして、プロペラの回転をとめます。 |

エクマン流速計を水中に入れる調査員

|

流速計の生みの親、エクマン博士

|

一方、流速計についている円筒形の小箱があり、そのなかは十度ごとにミカンを輪ぎりにしたような、三十六の小室にくぎられ、零から三十五までの番号がつけてあります。

箱の中央にはヤジロベエ式の磁針があって、プロペラの一定回転数ごとに、磁針をつたわって、金属製の小球がおちる仕組になっています。

プロペラをとめてから機械を引上げ、小球が入っている小室の番号から、流向(りゅうこう)がわかるわけです。

しかし海中の流れは、時々刻々にかわってゆきます。

それは海流が潮の干満の作用をうけるからです。

海流と潮流をわけて考えるためには、流速計で一時間おきくらいに二十数回の測流を行って、その結果を調和分析という計算をしなければなりません。

このために、長時間にわたって、時計じかけにより、ひとりでに流速と流向を記録紙に記録してゆく『自記流速計』という、便利な機械も考えだされています。 |

海水の流れを自動的に記録する自記流測計

|

海面に近い海流を知るのには、最近きわめて重宝な機械ができました。

『電磁流速計』(G・E・K)とよぶ新鋭機械です。

海水は、電気をおびた塩類をとかしていますから、地磁気の磁場内を流れ石と、電磁感応によって流速に比例する起電力がしょうじます。

1.5 海の中の明るさ top

太陽の光が海面に照り映えていても、二百メートル以上の深海は、常闇の世界だということを、前にも何べんか書きました。

さんさんたる陽のひかりも、海面下一メートルでは約半分の強さにへってしまいます。

これは、海水自身が光を吸収することと、プランクトンや微細なごみによって、光が散乱させられてしまうからです。

海のなかの明るさは、このように海水の清濁(澄んでいるか、濁っているか)に関係し、いろいろな水域や時期でことなりますから、水の清濁の度合を知ることが大切です。

海水の清濁は『透明度』という単位で表わします。

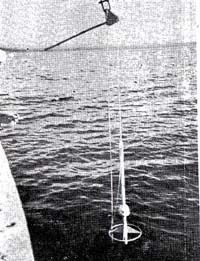

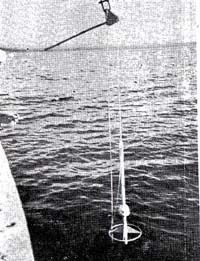

そしてこれは、透明度板、またはセッキ板という直径約三十センチの白い円板を海中にしずめ、それが見えなくなる深さで表わします。

浮游物のすくない黒潮の水ですと非常に澄んでいて、透明度は約二十五メートル以上、時には四十メートルもあることがあります。

一方、沿岸の水や親潮のようにプランクトンの多い水は、それだけにごっていて、透明度が十メートルくらいです。

世界でもっとも清くすんでいるのは、大匹洋のまんなかのサルガッソー・シー(藻海=そうかい)で六十メートル以上もの透明度があります。

さて、実際に海中の明るさを測るには、水中照度計を用います。

これは光電池といって、光があたると、電子がとびだす装置、つまり光を電気にかえる機械を使ったもので、これを海中の思う深さに釣り声げて、船上でメーターを読んで海中の明るさを知ることができるのです。 |

透明度板を海中におろす船員

|

太陽の光は、波長のちがう七色の光からなっていることは、虹を見てもわかることですが、海中でこれらの光が、吸収されたり散乱されたりする様子は、波長によってことなります。

すなわち波長の長い赤い光は、水のなかに入るとすぐに弱まり、青い光が一番深くまでたっします。

こうしたことは赤いものを水中に入れると、黒っぽく見えることから証明できますから、皆さんも実験してごらんなさい。

海中の明るさを知るということは、海藻や植物プランクトンが、どのような深さまで分布して、光合成をどのように行うかを調べるうえで、非常に大切なことですし、主た魚や動物性プランクトンが、海中の明るさの変化にたいして、どのように行動するものかを調べるのにも大事なことです。

1.6 海底をさぐる top

|

|

|

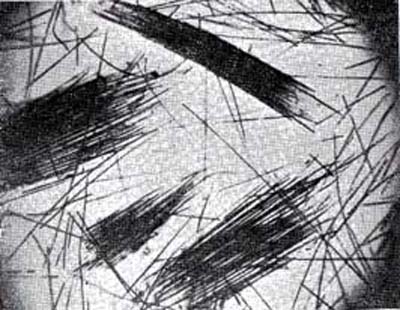

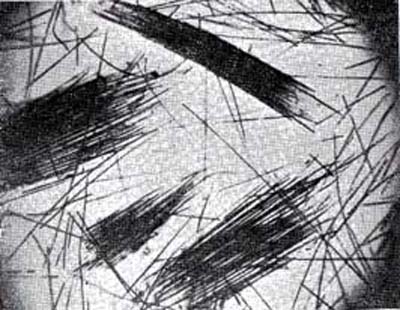

海底の地質――沈澱物の厚さを測る機械(左)と赤道地方に多いプラクトンの一種、トリコデスミウム(右) |

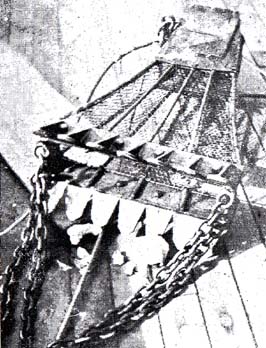

海底がどんな状態であるか、どんな沈澱物があるかということを調べるには、海底の物質(底質)を採集しなければなりません。

簡単な底質の採集には、測深の時に使う、鉛の重りの下部に窪みをつけて、これにグリース(工業用の鉱物油)をぬり、重りが海底に届くと同時に、底質がくっつくようにすればよいのですが、くわしい調査のためには、特別な採泥器を使わねばなりません。

これには海底に届くと、バネじかけて底質(ていしつ)をすくいとるようなものや、船で走りながら、泥さらい式に底質を汲みとるものがあります。 |

|

|

|

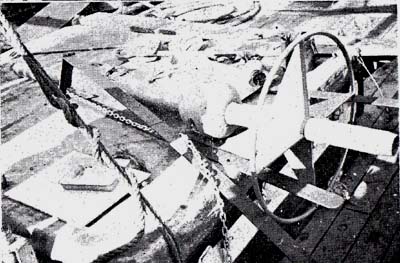

海中に降される採泥器(左)と甲板に上げられた採泥器の底部(右) |

さらに深いところの底質をとるには、鋼鉄製の管を、重りの重さや火薬の爆発力で海底に打ちこみ、長い棒状に底質を採集する方法をとります。

こうして採集された底質を、ふるいにかけて、粒の大きさを調べたり、顕微鏡でいろんなプランクトンの遺骸がまじっているかを調べたり化学分析して、どんな物質からできているか、有機物の量は、どれくらいまじっているかなどを調べ、海底の様子を明らかにしてゆくのです。

また最近、海底油田の成因として、プランクトンの遺骸とバクテリアの作用が重視されていますし、海中での物質の循環に底質中のバクテリアが注目されていますから、底質の調査は、さらに新しい意味を持つようになりました。

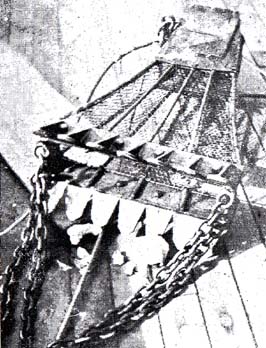

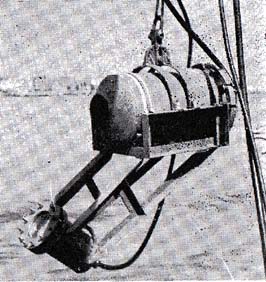

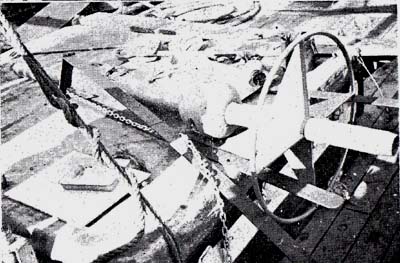

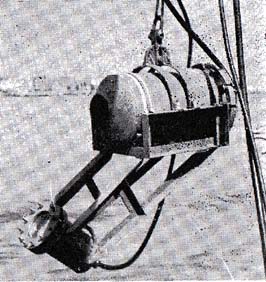

一方、海底にすんでいる勍物や植物、つまりベントスの調査には、『採泥器でことたりることもありますが、普通ドレッジという道具を用います。

アサリやハマグリなど、貝類を漁獲するのにつかう、『ケタ網』、『マンガ』などの漁具と同じようなもので、海底を掘りおこす歯が口のところにあり、とれたものがはいる網がうしろについています。

これを船て海底をひきずり、貝類、ヒトデ、ウミエラ、環形動物などのベントスを採集するのです。 |

海底の動物を採るドレッジ

|

1.7 プランクトンの採集 top

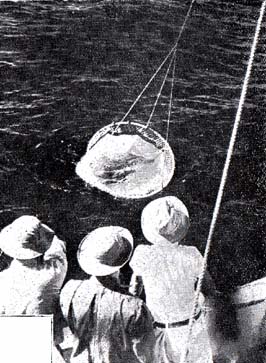

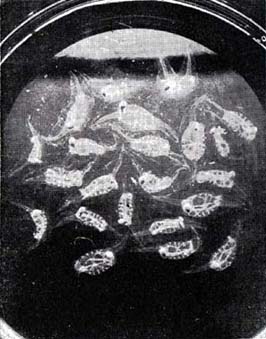

|

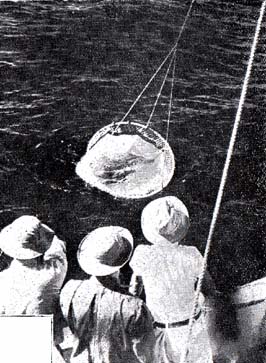

船上からプランクトンネットを降す

|

俊鶻丸でプランクトンの採集に

用いられたプランクトン・ネット

|

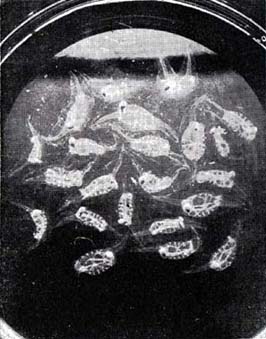

日本近海で春先に多いサルパー

(プランクトンの一種、実物大)

|

海軍士官であり、すぐれた海洋学者であったモナコ国王のアルバート一世は、

「海で遭難しても、モスリン製の網一つを持 っていれば、餓死しないですむだろう」と、のべています。

これは海中のプランクトンの豊富さを物語るとともに、プランクトンの採集法をのべた言葉でもあります。

運動性がなく、また小さい植物性プランクトンは、海水を汲めば、おのずからとれますが、短時間に多くの植物プランクトンを集めたり、大型の動物性プランクトンをとったりするには、プランクトン・ネットを用います。

プランクトン・ネットは網目の大きさがかわらないように、特別な織り方をした絹製の袋を金属製の輪につけたものです。 とろうと思うプランクトンの大きさによって、網目の大きさを適当にかげんしてやればよいのです。

そしてプランクトン・ネットは、ゆるい速度で船を走らせながら、水平に引っぱったり、船をとめて一旦ある深さまでおろしてから、垂直に引上げたりして、プランクトンを採集するのです。

プランクトン・ネットには、口があけっぱなしになっているものと、自分の思う深さから深さまであけておける開閉式のものとがあり、後者はプランクトンの垂直分布を調べるのによく用いられています。

このほか、いろいろ工夫されたプランクトン採集器があって、それぞれ適当な目的に用いられています。

たとえばイギリスのハーディが作った連続プランクトン採集器は、船につけて、適当な深さをたもたせながらひっぱり、絹地で海水をこして、連続的にプランクトンの採集ができるようになっています。

現在では、この連続プランクトン採集器を定期航路の商船につけて、北海のプランクトンの分布が調べられており、多くの有益な結果がえられています。

2 船の眼や耳 top

2.1 安全な航海

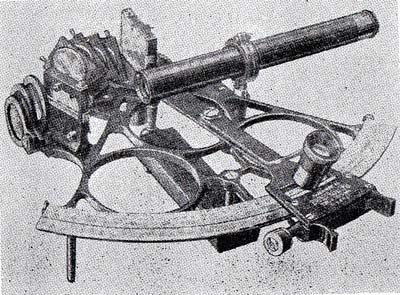

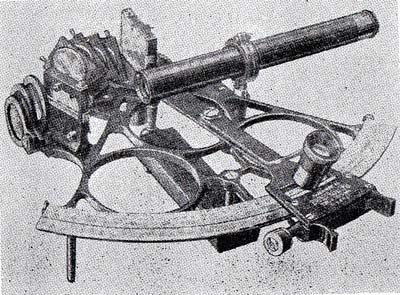

|

右も左もわからない海上で船の案内役をする六分儀(ろくぶんぎ)

今は人工衛星を使ったGPSに変った

|

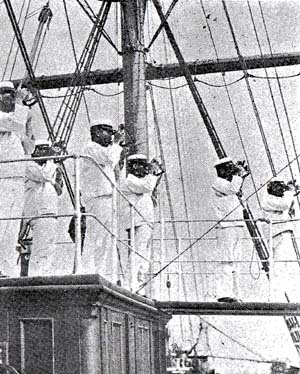

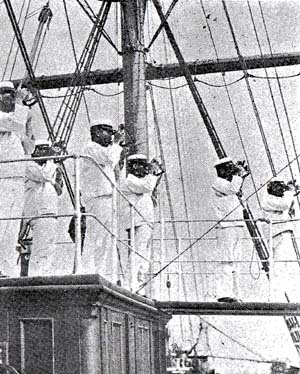

船上で六分儀をつかう船員

|

| 船を安全に、しかも予定どおりに目的地につかせるためには、常に船の位置を正確に知っていることと、航跡にあたる島や暗礁などの障碍物に注意することが大切で現在ではごく特殊な区域をのぞいて、世界のすみずみまで、海の深さ、危険な暗礁、浅瀬、小島などが、海図や水路図誌にくわしく記されています。 |

このような危険物が多く潮汐の影響がいちじるしい陸岸近くでは、特にくわし、海図に記載されています。

ですから陸岸ぞいに航海する船は、こうした記録を参照して、航跡をきめるのです。

そして羅針儀で陸上の目頭の方角(方位角)をはかったり、六分儀(ろくぶぎ)で目標の仰角をはかったり、測距儀(そっきょぎ)でそれからの距離をはかったりして、海図のうえに船の位置を記入し、航海の安全を測るのです。

しかし、渺々万里(びょうびょうばんり)――陸影をみない水と空ばかりの大洋のまっただなかでは、どうでしょう。

それは眼かくしされたと同じことでしょう。

こうした時には、ある出発点から自分のとった針路と、あらかじめ判っている船の速度とから、海図のうえに位置を記入することができます。

これは前にものべた推測(すいそく)位置でありますが、海流で流されることもありますし、舵のとり方もまっすぐだったとはいえません。

このような大洋のただなかでは、目標とするもめは地球上にはありませんから、太陽、月、星といった天体を頼りにします。

つまりある天体の高度を六分儀で測るとともに、その時刻を正確にクロノメーターという時計で読みます。

一方その時刻にその天体が、推測位置から見えるべき方角と、高度を航海表を用いて計算します。

これらから船のいる位置が、正確にもとめられるのです。

陸上の目標を頼りに航海する方法を『地文航法』天体を観測しながら航海する方法を『天文航法』といいます。

2.2 盲目の杖 top

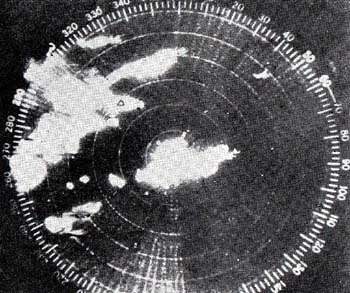

|

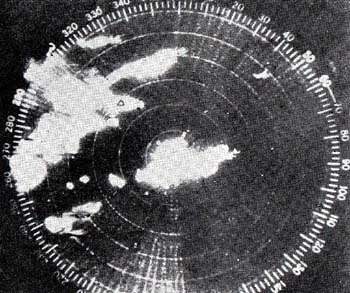

レーダーのスクリーンに写った付近の陸の様子

レーダーは第二次大戦時、イギリスが開発した。

|

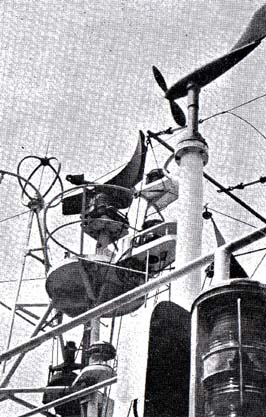

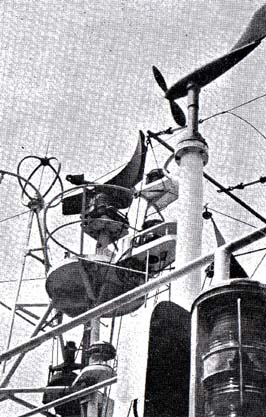

船舶にとりつけIられた計器のいろいろ、左よりループ・アンテナ、レーダー・アンテナ、風向風速計 |

正確な位置をきめることできる天体観測でも、目標となる天体が天気が悪くて雲や濃霧にかくされていては、文字どおり、全く五里霧中の航海をしなければなりません。

陸岸近くて、濃霧のための坐礁や衝突、沈没といった事故は、航海者のもっとも恐れるものの一つです。

こうした事故を防ぐために、船同志は汽笛をひっきりなしに鳴らして、お互いの位置を知らせあい、頻繁に水深をはかって、坐礁しないよう気をつけます。 |

盲人が杖でさぐりながら歩くように、船も暗夜や濃霧のなかでは、杖が必要です。

このような時には、無線方向探知機を杖代りにして、位置を知ります。

これは、枠形のループーアンテナの枠面が、陸上の発信局からの電波に垂直で振る場合、アンテナの回路中に、最大の感応起電力が生ずることを利用して、発信局からの船の方位を知る装置です。

二つ以上の発信局からの方位が判れば、船の位置は海図の上で両方の交点として、求めることができます。

また深さをさぐるには、前に述べた音響測深機を用いれば、おそれることはありません。

この意味で音響測深機のことを、航路保安機ともいいます。

さて、盲目航海の新鋭武器が、今度の大戦中に生み出され、広く一般の船舶に用いられるようになりました。

それは杖というより、むしろ第二の眼ともいうべき電波探知機すなわちレーダーであります。

マストの上に備えられた、一分間に約七回の割で回転する弓なりのレーダー・アンテナから発射された超短波が、島、陸地、船、氷山等海上の障碍物をとらえて、船橋の丸いスクリーンの上に描きだすのです。

このスクリーンの中心が船の位置にあたり、障碍物の位置はまのあたりに見るようにすぐ判ってしまいます。

また海図上で位置の判っている障碍物なら、逆に船の位置を海図上におめることができます。

レーダーでさぐれるはんいは、普通五カイリ位の範囲ですが、航路の安全のためには、これで十分であります。

レーダーの普及によって、処女航海の途上、ニューファウンド・ランド沖で氷山に衝突し、幾多の生霊とともに海底の藻屑と消えた豪華船、タイタニック号のような悲劇は、遠い昔語りとなりつつあります。

2.3 ローランとデッカ top

レーダーとともに今度の大戦中に、有効範囲のきわめて広い船の位置をしる新鋭装置が発明されました。

それはローランとよぶ機械で、その有効半径は七百五十カイリもあり、これはほぼわが本州の長さに匹敵します。

さらにどんな天候の時にも使用することができて、精度もきわめて高いものです。

ローランは、陸上の発信局からの電波を受けてはたらくことは、方向探知機と同じですが、その方法がだいぶ違います。

すなわち陸上に主局とよぶ発信局があり、そこからきわめて短い衝撃波が発射されます。

すると従局とよぶもう一つの発信局が主局の電波をうけとって、主局と連絡をとりながら電波を送り出します。

海上の船が、もしこの二つの発信局をむすぶ線の、垂直二等分線上にあれば、主局、従局からの電波を同時に受取ることになりますが、それ以外の位置にあれば、両方からくる電波が、船にとどく時間に差が生じます。 |

夜間や濃霧でも陸上の二つの発信局の電波で位置を知るローラン

|

船上のローラン機械は、この時間差を、実に百万分の一秒という正確さで測るのです。

そして船は、この時間差から正確な位置をしるのです。

ローランの精度は、発信局に近いほどよく、誤差も三十メートル位の範囲にまでなります。

日本の近くでは、大島にローラン主局、硫黄島と沖縄に従局があって、活躍しています。

ローランにたいしてデッカという機械もあります。

これは三組の発信局を利用します。

デッカでは電波が船にとどくまでの時間差を、電波の波のずれで測ります。

そしてこれらから求められた三つの曲線の交点が船の位置になります。

この方法では、数メートルの範囲まで正確に船の位置を知ることができます。

このように正確に船の位置を決定することは、航海の安全のためのみでなく、科学的な海洋調査にはぜひとも必要なものです。

たとえば測深や測温、あるいは生物や底質(ていしつ)の採集を行っても、その位置がはっきりわかっていなければ、全く意味がないからです。

3 海底の神秘を探る top

3.1 水中の肺

人類は飛行機を発明して、鳥のように自由自在に空をとべるようになりました。

それでは魚と同じように水中を泳ぎまわり、海の神秘をこの眼でみることはできないものでしょうか。

人間のいだいていたこの夢もついに実現されて、地球誕生以来の謎をひめた海底も、今や私たちの前に開かれようとしています。

それはアクア・ランクという道具が発明されたからです。

アクアは水、ランクは肺で、水中肺または水中呼吸器という意味です。

背中に圧縮空気のつまった二つのタンクを背負い、それにつながるゴムの吸気管を口にくわえて呼吸するようになっています。

鼻と眼をおおう水中メガネをかけて、足にはアシカのような大きいゴム製のヒレをつけます。

こういった簡単な装備で、水中を上下、左右に自由に遊泳できるのですから、全く便利なものといえましょう。 |

背中に圧縮空気のタンクをもって

水中に入るアクア・ラング

|

アクア・ラングをつけて水中の魚を追う人

|

アクア・ラングは、一九四三年フランス海軍のクーストウ大佐によって発明されました。

彼は、デューマという人やティーエという人と一緒に、一九三六年頃から計画をたて、いくたの失敗をくりかえしながら、五百回ももぐって、ついに完成したのです。

アクア・ラングは、普通行動できる範囲が水面下五十メートルぐらいですが、いままでの記録では百二十一メートルまでもぐったことがあるそうです。

3.2 潜水球 top

|

深海の探検家として知られるピーピ博士

|

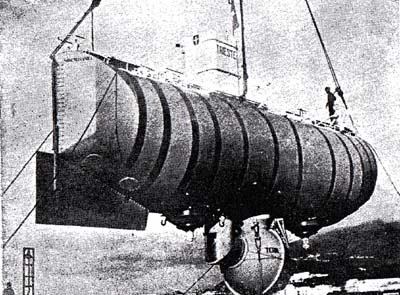

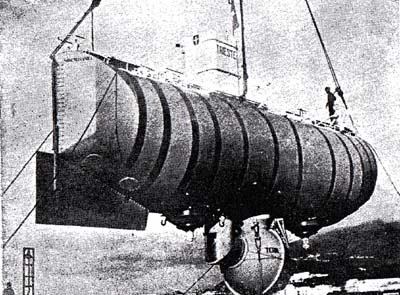

オーギュスト・ピカール親子のつくった潜水球「トリエステ号」

|

アクア・ラングのように、人間が魚のように海中を泳ぐことができるといっても、このような方法では、もぐる深さにおのずから限界があるのは当然なことでしょう。

そこで鋼鉄の潜水球をつくって、深海の神秘をさぐろうという計画も、だいぶ前から考えられていました。

二十年ほど前に、アメリ力のウィリアム・ビービ博士は、バシスフェア号をつくって、一千メートルまでもぐりました。

そして、いろいろ深海の様子や深海魚の生活の様子を調べて、『ハーフマイル・ダウン』という興味ぶかい本を書いておられます。

ところが最近、三千百五十メートルももぐった人がいるのです。

これはもちろん、世界潜航(せんこう)記録です。

このすばらしい記録をつくった人は、スイス生まれの探検家で、ベルギー国立大学のオーギュスト・ピカール教授と、その息子のジャック・ピカールという二人です。

一九五三年九月三十日、イタリア西海岸のチレニア海で、トリエステ号という潜水球をつかい、二時間十五分にわたって潜航し、この新記録をたてたのです。

トリエステ号は、ちょっと見ると潜水艦のようですが、じつは上のほうは鋼鉄でできた、長さ六十フィート、二万二千ガロン入りのガソリン・タンクで電気機械も入っています。

ピカール教授らの入るところは、この下にぶらさがっている、やはり鋼鉄でできた直径六フィート半の丸いボールで、鋼鉄の壁の厚さは最大六インチから三インチ半までです。

そして海水より軽いガソリンで浮力をたもち、鉄のおもりで沈む仕掛になっています。

浮きあがりたいときは、電磁石のスイッチを切ると、鉄覬のおもりはボールからはなれて沈んでしまい、ボールは、ガソリンの浮力で浮きあがるわけです。

日本でも最近、くろしお号という特別な潜水球が、多くの学者たちの手によって完成しました。

この潜水機は二百メートルまでぐらいの潜水能力しかもっていませんが、海中の魚群や生物の生態の研究、魚をとるときの漁具の実際の状態の観察など、水産業にもっとも必要な沿岸の海中の様子を研究するのに便利なように、いろいろ工夫して作られてあります。

くろしお号のなかには、五百リットルの酸素ボンベと空気をきれいにする風洞とがあって、二人で八時間ぐらいの潜水ができます。

ちょうどエレベーターのように、母船からワイヤーで吊り下げるのですが、もしこのワイヤーが切れるようなことがあっても、自分で浮きあがることがでさる仕掛になっていますから、危険はありません。

また海のなかで、いろいろな調査ができるような、新しい機械や設備をたくさん備えています。

3.3 水中カメラとテレビ top

|

海底で写真機を使う人

|

水から上げられた水中テレビカメラ

|

水中テレピにみごとに撮し出された魚

|

物事は私たち自身が、眼で見たり、耳で聞いたりすることによって、もっともはっきりと、理解することができます。

アクア・ランクで身ごしらえをして海中にもぐったり、潜水球に乗って海底をさぐったりすることは、その点、大変すぐれた方法です。

しかし、どちらも危険を伴う仕事で、非常な労力を必要とします。

私たちは船の上にいて、海中や海底の様子が、手にとるようにわかったら、どんなに便利でしょう。

皆さんもすぐ想像がつくように、写真機やテレビジョンを利用することによって、この夢が今や実現しつつあるのです。

水中カメラが用いられ始めたのは、そうとう古い昔のことで、十九世紀の末にフランスのボウタンという人が、潜水夫用のカメラを用いたのが、おそらくその最初でありましょう。

しかしこれは自分が、水中に潜水服を着けてカメラを持って入らねばなりません。

船の上から自由に操ることができる水中カメラは、一九四〇年アメリカで初めて成功しました。

その後いろいろな方面からの希望があって、海底の様子を調べる目的で、水中カメラは著しい進歩をとげました。

最近アメリカのウッツ・ホール海洋研究所のオウェン博士は、五千五百メートルもの深海底の写真の撮影に成功したそうです。

水中カメラは、普通の写真機と、これを船の上から自由に操れる仕組の機械とからできています。

そしてこれらの機械は、深い場所の強い水圧に耐えねばなりませんから、カメラがのぞく窓のついた、水の漏らない頑強な箱の中に納まっています。

また深いところでは、ほとんど真暗になってしまいますから、照明用のフラッシュ・ランプを、備えつけていることはもちろんです。

一方アクア・ラングや潜水服をつけた人が、水中で自由に用いられるような、水中カメラの改良や研究もつづけられています。

水中カメラは、撮影してから現像し、焼付けをして、初めて海底の様子がわかりますが、テレビジョンを用いれば、海底の様子がそのまま観察できるわけです。

しかし写真には現場の様子を、いつまでも保存できるという利点もあります。

テレビジョンの理論は、電送写真と映画の理論が組合せられたものです。

水圧に耐えうる丈夫な箱に納められた受像機を、海底に降してやれば、船の上の映像機で海底を居ながらにして観察できます。

最近には、イメージ・オルシコンという、非常に感度のよい受像装置が実用化されるようになったので、薄暗い海の中での観察には、ますますつごうがよくなりました。

現在実用されている水中テレビジョンの数は、まだまだきわめて少数ですが、水中テレビジョンがさらに改良されて、何百メートル、あるいは何千メートルもの深海の調査に用いられるようになったら、千古の謎を藹めたこの世界も、だんだんに、その姿を私たちの前に明らかにすることでしょう。

top

**************************************** |